就職活動や転職活動において、最終面接を終えた後に待ち受けるのが「結果連絡」です。その中でも、採用が決まった際に企業から送られてくる「内定通知書」は、応募者にとって大きな意味を持つ書類と言えるでしょう。しかし、この内定通知書がいつ届くのか、なかなか届かない場合はどうすればよいのか、不安に感じる方も少なくありません。

また、内定通知書は単なる「お知らせ」の紙ではありません。そこには法的な意味合いも含まれており、受け取った後の対応一つで、その後のキャリアに影響を及ぼす可能性もあります。安易に考えず、その役割や記載内容、そして受け取った後の正しい対応方法を理解しておくことが極めて重要です。

この記事では、就職・転職活動を行うすべての方に向けて、内定通知書の基礎知識から徹底解説します。内定通知書が届く時期の目安、届かない場合に考えられる理由と具体的な対処法、そして多くの人が知らない法的効力や、混同しやすい関連書類との違いまで、網羅的に掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、内定通知書に関するあらゆる疑問や不安が解消され、自信を持って次のステップに進むことができるでしょう。

目次

内定通知書とは

まずはじめに、「内定通知書」がどのような書類なのか、その基本的な定義と役割について深く理解していきましょう。内定通知書は、採用選考プロセスの最終段階で登場する重要な書類であり、応募者と企業の双方にとって複数の役割を担っています。

企業の採用意思を正式に伝える書類

内定通知書とは、その名の通り、企業が応募者に対して「内定(採用を決定したこと)」を正式に、かつ書面で通知するための書類です。

多くの企業では、最終面接の後、まずは電話やメールで「内定です」という一報(内定連絡)を入れることが一般的です。しかし、口頭での約束は「言った、言わない」といった後のトラブルに発展するリスクをはらんでいます。そこで、口約束を正式なものとして形に残し、企業側の採用意思が固いものであることを証明するために、内定通知書が発行されます。

この書類が応募者の手元に届いた時点で、企業からの「あなたと労働契約を結びたい」という正式なオファー(申込み)があったと解釈されます。応募者はこの通知書を受け取り、内容を確認した上で、入社を承諾するかどうかを最終的に判断することになります。

なぜ企業はわざわざ書面で通知するのでしょうか。その背景にはいくつかの理由があります。

第一に、応募者に安心感を与えるためです。特に複数の企業に応募している優秀な人材ほど、他社からも内定を得ている可能性があります。口頭連絡だけでは、応募者は「本当に採用されたのだろうか」という不安を拭いきれず、就職・転職活動を継続してしまうかもしれません。書面で正式な通知を送ることで、企業の真摯な姿勢を示し、応募者に安心して入社を決意してもらう狙いがあります。

第二に、採用プロセスの明確化と記録保持です。採用活動は企業にとって重要な経営活動の一つです。誰に、いつ、どのような条件で内定を出したのかを正式な書類として記録しておくことは、社内の承認プロセスを明確にし、コンプライアンスを遵守する上でも重要です。

第三に、後のトラブルを未然に防ぐためです。前述の通り、口頭での約束は解釈の違いや記憶違いからトラブルに発展しがちです。書面で通知することにより、採用の事実を客観的な証拠として残し、双方の認識の齟齬を防ぐ役割を果たします。

このように、内定通知書は単なる結果報告の紙ではなく、企業の採用意思を確定させ、応募者との間で正式な契約関係に入るための第一歩となる、極めて重要な公式文書なのです。

内定通知書が持つ役割

内定通知書は、前述の「企業の採用意思を正式に伝える」という基本的な役割に加え、応募者と企業の双方にとって、それぞれ異なる重要な役割を担っています。

【応募者にとっての役割】

- 採用が確定したことの客観的な証明

内定通知書は、自分がその企業に採用されたことを示す最も確かな証拠です。これがあることで、応募者は安心して現在の職場への退職交渉を進めたり、他に応募している企業の選考を辞退したりする具体的なアクションに移ることができます。 - 入社意思を最終決定するための判断材料

通常、内定通知書には入社日や給与、勤務地といった基本的な労働条件が記載されているか、あるいは「労働条件通知書」が同封されています。応募者はその内容を吟味し、面接時に聞いていた話や求人票の内容と相違がないかを確認します。提示された条件に納得できるかを最終判断し、入社意思を固めるための重要な情報源となります。もし、認識と異なる点があれば、この段階で企業に確認・交渉するきっかけにもなります。 - 精神的な安定と安心感の提供

長かった就職・転職活動が報われた証として、内定通知書は大きな安堵感をもたらします。書面で正式な通知を受け取ることで、「これで一安心だ」と精神的に落ち着き、入社に向けた準備に集中できるようになります。

【企業にとっての役割】

- 優秀な人材の確保(囲い込み)

現代の採用市場は、多くの業界で売り手市場(求職者優位)となっています。優秀な人材は複数の企業から内定を得ていることも珍しくありません。企業は、正式な内定通知書を迅速に発行することで、自社への入社意欲を高めてもらい、他社に流出するのを防ぐ「囲い込み」の効果を期待しています。 - 応募者の入社意欲の確認

内定通知書を送付すると、応募者からは「内定承諾書」が返送されるのが一般的です。この承諾書を期限内に受け取ることで、企業は応募者に入社の意思があることを最終確認できます。もし辞退された場合でも、速やかに次の候補者へのアプローチに切り替えるなど、採用計画を円滑に進めるための指標となります。 - 法的な証拠としての機能

後述しますが、内定通知書と内定承諾書のやり取りが完了すると、法的には「労働契約が成立した」と見なされます。この書類は、契約が成立した事実を証明する重要な証拠となります。万が一、内定取り消しなどを巡ってトラブルが発生した場合、この書類の存在が法的な議論の出発点となります。

まとめると、内定通知書は応募者と企業の間で交わされる「約束の証」であり、双方の意思を確認し、次のステップへ進むための橋渡し役を担っています。それは単なる形式的な手続きではなく、信頼関係に基づいた労働契約の始まりを告げる、重要なコミュニケーションツールなのです。

内定通知書はいつ届く?時期の目安を新卒・中途別に解説

最終面接を終えた応募者が最も気になるのが、「内定通知書は一体いつ届くのか?」という点でしょう。この期間は、応募者の立場(新卒か中途か)や企業の文化・規模によって大きく異なります。ここでは、それぞれのケースにおける一般的な時期の目安を解説します。

新卒採用の場合

新卒採用における内定通知書の送付時期は、日本経済団体連合会(経団連)が定める「採用選考に関する指針」に大きく影響されます。多くの大手企業がこの指針に沿って採用活動を進めています。

この指針では、学生が学業に専念する時間を確保する目的などから、正式な内定日は「卒業・修了年度の10月1日以降」と定められています。(参照:一般社団法人 日本経済団体連合会「採用選考に関する指針」)

このルールに基づき、多くの企業では内定式を10月1日に開催し、その前後に内定通知書を発送するのが最も一般的なスケジュールです。つまり、夏までに最終面接を終えていたとしても、正式な内定通知書が手元に届くのは秋口になるケースが多いのです。

ただし、これはあくまで「正式な」内定の話です。実際には、採用活動の早期化が進んでおり、10月1日よりも前に「内々定」という形で採用の意思が伝えられることがほとんどです。

【内々定と内定の違い】

- 内々定: 10月1日の正式な内定日よりも前に、企業が応募者に対して「採用する予定である」という意思を非公式に伝える口約束、または「内々定通知書」といった書面で通知するもの。法的な拘束力は内定に比べて弱いとされていますが、企業と学生の間の信頼関係に基づく重要な約束です。

- 内定: 10月1日以降に、企業が正式に採用を決定し、「内定通知書」をもって通知するもの。これにより、後述する「始期付解約権留保付労働契約」が成立し、法的な拘束力が生じます。

したがって、新卒採用のプロセスを時系列で見ると、以下のようになります。

- 最終面接: 大学3年生の後半から4年生の夏にかけて行われることが多い。

- 内々定の連絡: 最終面接後、早ければ即日〜1週間、遅くとも2週間以内に電話やメールで連絡が来ることが一般的です。この際に「内々定通知書」が送付される場合もあります。

- 正式な内定通知書の送付: 10月1日以降に、内定式で手渡されるか、郵送で自宅に届きます。

ただし、経団連に加盟していない外資系企業やベンチャー企業、一部の中小企業では、このスケジュールに縛られずに採用活動を行っています。そのため、大学3年生のうちに内定が出るなど、より早期に内定通知書が送付されるケースも少なくありません。

新卒採用の場合、自分が応募している企業のタイプ(経団連加盟の大手か、それ以外か)を把握しておくことが、通知時期を予測する上で重要になります。

中途採用の場合

中途採用は、新卒採用のような一括採用とは異なり、欠員補充や事業拡大など、企業のニーズに応じて通年で行われます。そのため、経団連の指針のような明確なルールはなく、通知時期はケースバイケースです。

しかし、一般的な目安は存在します。中途採用の場合、最終面接を終えてから内定通知書が届くまでの期間は、およそ1週間から10日程度が平均的とされています。企業によっては、2週間程度かかることもあります。

この期間が変動する主な要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 企業の規模と承認プロセス:

大企業や歴史のある企業ほど、採用に関する決裁プロセスが複雑である傾向があります。人事部長、配属先の事業部長、役員、社長といった複数の承認者を経る必要があり、関係者のスケジュールによっては時間がかかることがあります。一方、ベンチャー企業や中小企業では、社長が最終面接官であることが多く、その場で内定が出たり、数日以内に連絡が来たりと、スピーディーな対応が期待できます。 - ポジションの緊急度:

急な退職者が出たことによる欠員補充など、採用の緊急度が高いポジションの場合は、選考プロセス全体が迅速に進み、内定通知も早まる傾向があります。逆に、新規事業のための増員募集など、時間に余裕がある場合は、じっくりと選考が進められるため、通知までに時間がかかることがあります。 - 他の候補者との比較検討:

企業が複数の候補者を最終選考に残し、誰を採用するかを慎重に比較検討している場合、選考は長引きます。特に、甲乙つけがたい優秀な候補者が複数いる場合、社内での議論に時間を要するため、通知が遅れる原因となります。 - 応募者の状況への配慮:

企業側が、応募者が在職中であることを理解し、現職への退職交渉に必要な期間を考慮してくれる場合もあります。内定を出す前に、給与や入社日などの条件面について、応募者の希望を聞きながら調整する期間が設けられることもあり、その分通知が遅くなることがあります。

中途採用においては、最終面接の最後に「選考結果は、いつ頃までに、どのような方法でご連絡いただけますでしょうか?」と質問しておくことが、無用な不安を解消するための最も効果的な方法です。これにより、応募者は心の準備ができ、企業側も誠実な印象を受けるでしょう。

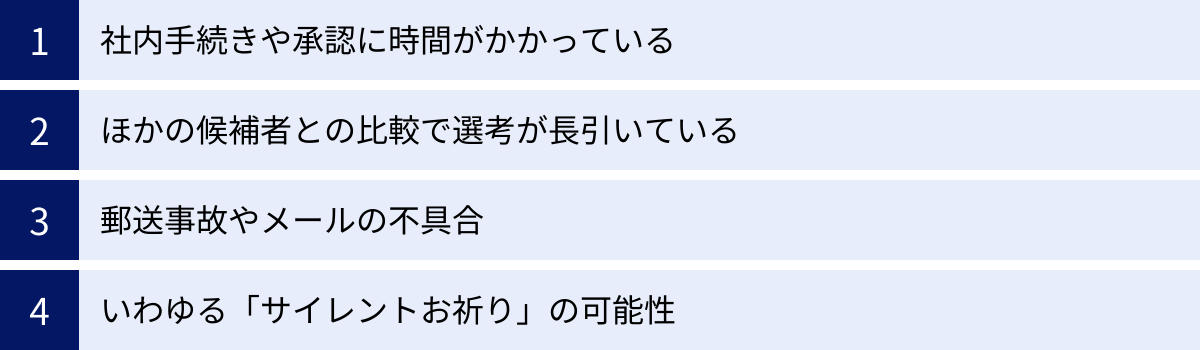

内定通知書が届かない場合に考えられる4つの理由

企業から伝えられた予定日を過ぎても内定通知書が届かないと、「もしかして不採用だったのでは…」「何かトラブルがあったのかも…」と不安になるのは当然です。しかし、焦って行動する前に、まずは届かない背景にどのような理由が考えられるのかを冷静に理解しておくことが大切です。ここでは、内定通知書が届かない場合に考えられる主な4つの理由を解説します。

① 社内手続きや承認に時間がかかっている

内定通知が遅れる理由として最も一般的で、かつ応募者にとってポジティブな理由がこれです。 採用決定は、人事担当者の一存で決まるものではありません。特に組織が大きくなるほど、一人の人材を採用するために複雑な社内手続きと複数の承認(決裁)が必要になります。

具体的な手続きとしては、以下のようなプロセスが考えられます。

- 人事部内での最終確認・決裁: 採用候補者の評価内容、処遇(給与、役職)、配属先などについて、人事部内で最終的なすり合わせと承認が行われます。

- 配属予定部署の責任者による承認: 候補者を実際に受け入れることになる部署の部長やマネージャーの最終的な承認を得る必要があります。

- 役員・社長による最終承認: 採用は経営に直結する重要な意思決定であるため、多くの企業では担当役員や社長の最終決裁が必須となります。

- 稟議書の作成と回覧: これらの承認を得るために、「稟議書」と呼ばれる社内文書が作成され、関係部署を順番に回覧されます。決裁者が多忙であったり、出張などで不在にしていたりすると、この回覧プロセスが滞り、結果として通知が遅れることになります。

特に、最終面接で「ぜひ来てほしい」といった好感触を得ていたにもかかわらず連絡が遅い場合は、この社内手続きに時間がかかっている可能性が高いと考えられます。応募者からは見えない企業の内部事情があることを理解し、少し待ってみるのが賢明です。

② ほかの候補者との比較で選考が長引いている

採用活動において、企業は常にリスクを考慮しています。一人の採用枠に対して、最終選考に複数の候補者を残し、慎重に比較検討しているケースは少なくありません。この場合、内定通知が遅れることがあります。

この状況は、さらに2つのパターンに分けられます。

- 純粋な比較検討: 複数の候補者がいずれも魅力的で、誰を第一候補とするか社内で意見が割れている場合です。それぞれの候補者の強み・弱み、カルチャーフィット、将来性などを多角的に議論するため、結論が出るまでに時間がかかります。

- 補欠(キープ)としての保留: 企業にはすでに第一候補者がおり、その候補者に内定を出して返事を待っている状態です。もし第一候補者が内定を辞退した場合に備え、あなたは第二候補、第三候補として「キープ」されている可能性があります。この場合、第一候補者の返答次第であなたの合否が決まるため、その候補者が回答を保留している期間中、あなたへの連絡も保留されることになります。

これは応募者にとっては少し厳しい現実かもしれませんが、企業側の採用戦略としては合理的な判断です。連絡が遅い場合、このような背景がある可能性も念頭に置いておくと、冷静に状況を判断しやすくなります。

③ 郵送事故やメールの不具合

人的なミスやシステム上のトラブルが原因で、内定通知書が届かないケースも考えられます。これは比較的単純な問題であり、確認すればすぐに解決することが多いです。

【郵送の場合】

- 宛名の誤記や住所違い: 企業側が応募者の住所を誤って記載してしまった、あるいは応募者側がエントリー時に住所を間違えて登録していた可能性があります。

- 郵便局側の遅延や紛失: 悪天候や交通事情による配送の遅れや、ごく稀ですが、郵便物が途中で紛失してしまう事故もゼロではありません。

- 家族の受け取り忘れ: 本人が不在の際に家族が受け取り、そのことを本人に伝え忘れているケースも考えられます。

【メールの場合】

- 迷惑メールフォルダへの自動振り分け: 応募者が利用しているメールサービスのフィルター機能が、企業からのメールを迷惑メールやスパムとして誤認識し、自動的に迷惑メールフォルダに振り分けてしまうことは非常によくあります。これは最も見落としがちな原因の一つです。

- メールボックスの容量オーバー: 応募者のメールボックスの容量がいっぱいで、新しいメールを受信できない状態になっている。

- メールアドレスの誤登録・誤送信: 応募者が登録したメールアドレスに誤りがあった、あるいは企業側の担当者が送信先のアドレスを間違えてしまった。

- 企業側の送信システムエラー: 企業が利用しているメール配信システムに何らかの不具合が発生し、正常に送信できていない。

これらの技術的・物理的な問題は、問い合わせる前にまず自分自身で確認できることが多いため、後述する対処法を参考にセルフチェックを行いましょう。

④ いわゆる「サイレントお祈り」の可能性

応募者にとって最も残念なのが、この「サイレントお祈り」です。「お祈りメール」とは不採用通知を指す俗語ですが、「サイレントお祈り」とは、企業が不採用の応募者に対して、合否の連絡を意図的に一切行わないことを意味します。

企業がこのような対応を取る背景には、以下のような思惑があると考えられています。

- 応募者からの問い合わせ対応コストの削減: 不採用通知を送ると、理由を尋ねる電話やメールが殺到することがあり、その対応に多くの工数がかかるため、それを避ける目的。

- 補欠合格者への連絡の可能性: 前述の通り、内定辞退者が出た場合に備えて、不採用の連絡をせず、補欠候補者に連絡する可能性を残しておくため。

- 単なる担当者の失念や管理体制の不備: 採用担当者が多忙を極め、連絡を忘れてしまったり、応募者情報の管理がずさんであったりする場合。

しかし、近年ではSNSの普及などにより、企業の評判は瞬く間に広まります。このような不誠実な対応は「採用ブランディング」を著しく損なうため、コンプライアンス意識の高い企業や応募者を大切にする企業では、「サイレントお祈り」は減少傾向にあります。 誠実な企業であれば、合否に関わらず何らかの連絡をするのが通常です。

予定日を大幅に過ぎても何の音沙汰もない場合は、この可能性も視野に入れる必要がありますが、まずは他の理由を疑い、適切な手順で確認することが重要です。

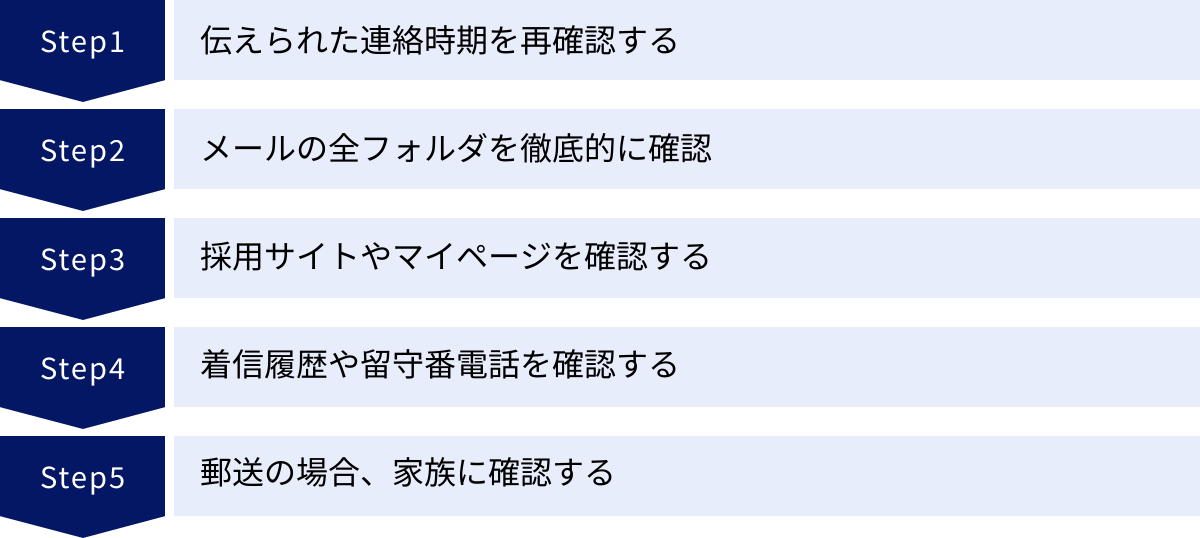

内定通知書が届かない場合の対処法

予定の時期を過ぎても内定通知書が届かない場合、ただ待っているだけでは不安が募るばかりです。しかし、焦って行動するとかえってマイナスの印象を与えかねません。ここでは、冷静かつ適切に対応するための具体的なステップを解説します。

問い合わせる前に確認すること

企業に連絡を取る前に、まずは自分自身で確認できることをチェックしましょう。これにより、単純な見落としが原因であった場合に、企業に不要な手間をかけさせることを防げます。スマートな対応は、あなたの評価を維持することにも繋がります。

【セルフチェックリスト】

- 面接時に伝えられた連絡時期を再確認する

最終面接の際に、結果連絡の時期について言及があったはずです。「1週間程度で」「〇月〇日までに」といった具体的な期日を聞いている場合は、自分の記憶やメモをもう一度確認しましょう。まだ約束の期日を過ぎていないのであれば、もう少し待つのが賢明です。 - メールの全フォルダを徹底的に確認する

内定通知がメールで送られてくるケースは非常に多いです。まずは「迷惑メールフォルダ」や「スパムフォルダ」を必ず確認してください。 これが最も多い見落としの原因です。また、Gmailなどでは「プロモーション」や「ソーシャル」といったタブに自動で振り分けられている可能性もあります。受信トレイだけでなく、すべてのフォルダを検索してみましょう。 - 企業の採用サイトやマイページを確認する

企業の採用活動が、独自の採用サイトやマイページ上で行われている場合、そこに選考結果が通知されている可能性があります。ログインして、新しいお知らせやメッセージが届いていないかを確認しましょう。 - 着信履歴や留守番電話を確認する

非通知設定や知らない番号からの着信を無視していませんか?企業からの重要な連絡である可能性があります。スマートフォンの着信履歴や、固定電話の留守番電話メッセージを再度確認してみましょう。 - (郵送の場合)家族に確認する

一人暮らしでない場合、自分宛ての郵便物を家族が受け取っている可能性があります。「〇〇という会社から郵便物が届いていないか」と確認してみましょう。

これらのセルフチェックを全て行ってもなお状況が不明な場合に、初めて企業への問い合わせを検討します。

問い合わせるのに最適なタイミング

問い合わせのタイミングは非常に重要です。早すぎると「せっかちな人」「待てない人」という印象を与えかねませんし、遅すぎると対応が後手に回ってしまう可能性があります。

最適なタイミングは、以下の基準で判断しましょう。

- 企業から期日を伝えられている場合:

約束された期日の翌営業日以降がベストなタイミングです。例えば「金曜日までに連絡します」と言われていたなら、翌週の月曜日の午前中に問い合わせるのが適切です。期日当日に連絡するのは避けましょう。 - 企業から明確な期日を伝えられていない場合:

最終面接日から2週間が経過した頃を目安にしましょう。前述の通り、中途採用の平均的な通知期間が1週間~10日程度であること、社内手続きには時間がかかることを考慮すると、2週間は常識的な待ち時間と言えます。1週間程度で焦って連絡するのは早計です。

いずれの場合も、問い合わせは企業の営業日・営業時間内に行うのが基本マナーです。始業直後(例:午前9時~10時)、昼休み(例:12時~13時)、終業間際(例:17時以降)は担当者が多忙であることが多いため、避けるのが望ましいでしょう。比較的落ち着いている可能性が高い平日の午前10時~12時、または午後14時~16時頃がおすすめです。

企業への問い合わせ方法と例文

問い合わせの方法には「電話」と「メール」があります。どちらの方法を選ぶにせよ、「選考結果を催促する」のではなく、あくまで「選考状況を確認させていただきたい」という謙虚な姿勢を貫くことが大切です。決して企業を責めるような口調や文面にならないよう、細心の注意を払いましょう。

電話で問い合わせる場合の例文

電話は直接担当者と話せるため、すぐに状況がわかるというメリットがあります。しかし、相手の時間を拘束するため、要件を簡潔に、かつ丁寧に伝える準備が必要です。

【電話をかける前の準備】

- 静かな環境を確保する。

- 手元にメモとペンを用意する。

- 自分の氏名、面接日、応募職種をすぐに言えるようにしておく。

【電話での問い合わせ例文】

あなた:

「お忙しいところ恐れ入ります。私、〇月〇日に(応募職種名)の最終面接を受けさせていただきました、〇〇 〇〇(フルネーム)と申します。採用ご担当の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか?」

(担当者に代わる)

担当者:

「お電話代わりました。〇〇です。」

あなた:

「お忙しいところ失礼いたします。〇月〇日に最終面接を受けさせていただきました〇〇 〇〇です。その節は誠にありがとうございました。大変恐縮なのですが、その後の選考状況についてお伺いしたく、ご連絡いたしました。もし、結果のご連絡の目安などお分かりでしたら、教えていただけますでしょうか?」

ポイント:

- 最初に大学名(新卒の場合)と氏名、面接日をはっきりと伝える。

- 面接のお礼を一言添える。

- 「催促」ではなく「状況確認」というスタンスを明確にする。

- 相手が答えやすいように「目安を教えていただけますか」と尋ねる。

メールで問い合わせる場合の例文

メールは、相手の都合の良い時に確認してもらえるため、電話よりも担当者の負担が少ない問い合わせ方法です。記録が残るというメリットもあります。

【メール作成のポイント】

- 件名だけで用件と差出人がわかるようにする。

- 本文は簡潔に、分かりやすく記述する。

- 誤字脱字がないか、送信前に必ず確認する。

【メールでの問い合わせ例文】

件名:

選考結果に関するお問い合わせ(〇〇 〇〇)

本文:

株式会社〇〇

人事部 採用ご担当 〇〇様

お世話になっております。

〇月〇日に(応募職種名)の最終面接を受けさせていただきました、〇〇 〇〇(フルネーム)と申します。

その節は、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。

誠に恐れ入りますが、面接後の選考状況について、現時点での進捗や結果のご連絡をいただける時期の目安などお伺いしたく、ご連絡差し上げました。

お忙しいところ大変恐縮ではございますが、ご教示いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

署名

〇〇 〇〇(ふりがな)

〒XXX-XXXX

(住所)

電話番号:XXX-XXXX-XXXX

メールアドレス:XXXX@XXXX.com

ポイント:

- 件名は「誰から」「何の用件か」が一目でわかるように工夫することが重要です。

- 本文の構成は「挨拶→自己紹介→面接のお礼→本題(確認)→結びの言葉」という流れを意識する。

- 問い合わせることは、決して失礼なことではありません。適切なタイミングとマナーを守って行動することが、社会人としての評価に繋がります。

内定通知書の法的効力

多くの人が「内定通知書=採用のお知らせ」程度の認識しか持っていないかもしれませんが、この書類には重要な法的な意味合いが含まれています。内定通知書と、それに対する応募者の承諾によって、どのような法的関係が生まれるのかを正しく理解しておくことは、自身の権利を守る上で非常に重要です。

労働契約が成立した証拠になる

結論から言うと、企業が内定通知書を発行し、それに対して応募者が内定承諾書を提出した時点で、両者の間には「労働契約」が成立したと法的に解釈されます。

これは単なる口約束や紳士協定ではなく、法的な拘束力を伴う契約です。ただし、この時点で成立する労働契約は、一般的な労働契約とは少し性質が異なります。法律上、「始期付解約権留保付労働契約(しきつきかいやくけんりゅうほつきろうどうけいやく)」と呼ばれています。

この難しい法律用語を分解して理解してみましょう。

- 始期付(しきつき):

「始期」とは「始まる時期」のことです。つまり、労働契約の効力が発生する開始日(=入社日)が定められている、という意味です。内定が出ても、実際に働き始めるのは数週間後や数ヶ月後(新卒の場合は翌年4月1日など)になります。 - 解約権留保付(かいやくけんりゅうほつき):

「解約権」とは契約を解除する権利のことで、「留保」とはその権利を持ち続けることを意味します。これは主に企業側に与えられた権利で、「内定通知書を交付した時点では知ることができなかった、あるいは知ることが期待できないような事実が後から判明し、その事実を理由に労働契約を継続することが不適当と判断される場合に限り、企業は内定を取り消す(=労働契約を解約する)ことができる」という意味です。

つまり、内定とは「入社日になったら労働者として働き始めることを約束する、ただし、やむを得ない重大な理由がある場合に限り企業は取り消すことができる、という条件付きの労働契約」なのです。この「労働契約が成立している」という点が、内定の法的効力を理解する上での最も重要なポイントです。

企業による一方的な内定取り消しは解雇と同じ

前述の通り、内定の時点で労働契約は成立しています。したがって、企業が一方的に内定を取り消す行為は、法的には「解雇」と同じ扱いを受けます。

日本の労働契約法第16条には、「解雇権濫用の法理」が定められています。

(解雇)

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

(参照:e-Gov法令検索 労働契約法)

これは、「従業員を解雇するには、誰もが納得できるような客観的で合理的な理由が必要であり、その解雇という手段が社会の常識から見て妥当でなければならない。そうでなければ、その解雇は無効である」というルールです。

この法律は、内定取り消しにも準用されます。つまり、企業が「経営状況が少し悪化したから」「もっと優秀な人材が見つかったから」「なんとなく社風に合わない気がしてきたから」といった曖昧で一方的な理由で内定を取り消すことは、解雇権の濫用と見なされ、法的に無効となる可能性が非常に高いのです。

もし不当な内定取り消しに遭った場合、応募者は「労働契約は有効である」として、労働者としての地位の確認や、働けなかった期間の賃金の支払いを求める訴訟などを起こすことができます。内定通知書は、その際に労働契約が成立していたことを示す極めて強力な証拠となります。

内定は、企業が簡単に反故にできるような軽い約束ではないということを、しっかりと認識しておきましょう。

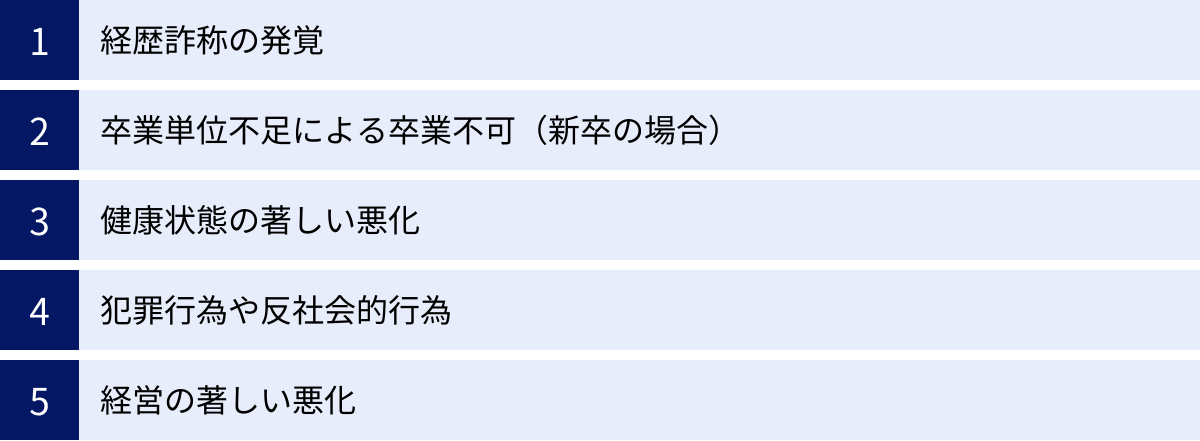

内定取り消しが認められてしまうケース

企業による一方的な内定取り消しは原則として許されませんが、例外的に内定取り消しが有効と認められてしまうケースも存在します。これは、前述の「解約権留保」の趣旨である「採用内定当時に知ることができず、また知ることが期待できないような事実」が判明した場合に限られます。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

【応募者側の事由に起因するケース】

- 経歴詐称の発覚:

履歴書や職務経歴書に記載した学歴、職歴、保有資格、犯罪歴などに重大な虚偽があったことが判明した場合。この「重大な」という点がポイントで、その事実を企業が事前に知っていれば採用しなかったであろう、というレベルの詐称が対象となります。 - 卒業単位不足による卒業不可(新卒の場合):

「大学卒業」を条件として採用したにもかかわらず、本人が単位不足などで卒業できなかった場合。これは労働契約の前提条件が満たされなかったことになります。 - 健康状態の著しい悪化:

内定後に病気や怪我などにより健康状態が著しく悪化し、正常な労務の提供(=働くこと)が明らかに困難であると判断される場合。 - 犯罪行為や反社会的行為:

内定後に逮捕されたり、SNSで企業の信用を著しく傷つけるような不適切な投稿を行ったりした場合。

【企業側の事油に起因するケース】

- 経営の著しい悪化:

天災や恐慌など、予測不可能な事態によって経営が著しく悪化し、人員削減が不可避な状況に陥った場合。ただし、この場合でも「整理解雇の四要件(①人員削減の必要性、②解雇回避努力の実施、③人選の合理性、④手続きの妥当性)」に準じた、極めて厳格な要件を満たす必要があります。単なる「業績悪化」という理由だけでは認められません。

これらのケースは、いずれも両者の信頼関係を根底から揺るがすような重大な事由に限られます。内定通知書を受け取った後は、誠実な行動を心がけることが重要です。

内定通知書と混同しやすい書類との違い

就職・転職活動のプロセスでは、内定通知書以外にも様々な書類が登場します。それぞれの書類が持つ意味や役割は異なり、これを混同すると手続き上のミスや認識の齟齬に繋がりかねません。ここでは、内定通知書と特に混同しやすい4つの書類との違いを明確に解説します。

| 書類名 | 発行者・提出者 | 目的・役割 | 法的効力・義務 |

|---|---|---|---|

| 内定通知書 | 企業 → 応募者 | 企業が応募者に対し、採用の意思を正式に通知する。 | 労働契約の「申込み」。これ単体では契約は成立しないが、契約成立の重要な証拠となる。交付は任意。 |

| 採用通知書 | 企業 → 応募者 | 内定通知書とほぼ同義。採用が決定したことを通知する。 | 内定通知書と同様。 |

| 内定承諾書 | 応募者 → 企業 | 応募者が企業の内定を承諾し、入社の意思を正式に示す。 | 労働契約の「承諾」。これを提出することで労働契約が成立する。 |

| 労働条件通知書 | 企業 → 応募者 | 賃金、労働時間、休日等の重要な労働条件を明示する。 | 労働基準法で交付が義務付けられている。契約内容を具体的に証明する証拠となる。 |

| 雇用契約書 | 企業 ⇔ 応募者 | 企業と応募者が労働条件に合意したことを証明するために、双方が署名・捺印する。 | 労働契約の成立と内容を証明する最も強力な証拠。交付は任意だが、作成が推奨される。 |

採用通知書との違い

「採用通知書」と「内定通知書」は、実務上、ほぼ同じ意味で使われることがほとんどです。 どちらも企業が応募者に対して採用を決定したことを伝えるための公式な書類であり、法的な位置づけにも大きな違いはありません。

ただし、企業によっては独自の使い分けをしている場合があります。例えば、

- 入社日までの期間で使い分ける: 新卒採用のように、内定から入社日まで長期間ある場合は「内定通知書」、中途採用のように比較的すぐに入社する場合は「採用通知書」とするケース。

- 雇用形態で使い分ける: 正社員には「内定通知書」、契約社員やアルバイトには「採用通知書」とするケース。

応募者としては、名称の違いを過度に気にする必要はありません。どちらの書類も「企業からの正式な採用決定通知」と理解しておけば問題ないでしょう。重要なのは名称ではなく、その書類を受け取ったという事実そのものです。

内定承諾書との違い

内定通知書と内定承諾書は、役割と発行者が全く逆の、対になる書類です。

- 内定通知書: 企業から応募者への「あなたを採用します」という オファー(申込み)。

- 内定承諾書: 応募者から企業への「その内定をお受けします」という 承諾(アクセプト)。

民法上、契約は「申込み」と「承諾」の意思表示が合致したときに成立します。つまり、企業からの内定通知書(申込み)に対し、応募者が内定承諾書を提出(承諾)した時点で、法的な労働契約が成立するのです。

内定通知書には、通常、この内定承諾書が同封されており、応募者は署名・捺印の上、定められた期限内に返送するよう求められます。この一連のやり取りが、内定を確定させるための重要なプロセスとなります。

労働条件通知書との違い

この二つの書類の違いは、法的な観点から非常に重要です。

- 内定通知書: 企業の採用慣行に基づいて発行される書類で、法律上の交付義務はありません。

- 労働条件通知書: 労働基準法第15条に基づき、企業が労働者に対して交付することが法律で義務付けられている書類です。

労働条件通知書には、労働契約を結ぶ上で特に重要な以下の項目を必ず記載しなければならないと定められています。

- 労働契約の期間

- 就業の場所、従事すべき業務の内容

- 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇など

- 賃金の決定、計算・支払いの方法、締切り・支払いの時期

- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

(参照:厚生労働省「労働条件の明示について」)

実務上は、内定通知書と労働条件通知書が一体化した形式で発行されたり、内定通知書に労働条件通知書が同封されたりするケースが多く見られます。もし内定通知書を受け取った際に、これらの労働条件が明記された書類がなければ、必ず企業に確認し、交付を求めるようにしましょう。

雇用契約書との違い

労働条件通知書と雇用契約書も混同されがちですが、明確な違いがあります。

- 労働条件通知書: 企業から労働者へ、一方的に通知される書類。労働者の署名・捺印は不要です。

- 雇用契約書: 企業と労働者の双方が、記載された労働条件に合意した証として、署名・捺印する書類。

労働条件通知書の交付は法律上の義務ですが、雇用契約書の作成・交付は任意です。しかし、双方の合意を書面で明確に残すことは、後の「言った、言わない」というトラブルを防ぐ上で非常に有効です。そのため、コンプライアンス意識の高い企業の多くは、労働条件通知書とは別に、雇用契約書も取り交わしています。

まとめると、内定通知書は契約の「入口」であり、労働条件通知書・雇用契約書は契約の「中身」を具体的に示すものと理解すると分かりやすいでしょう。

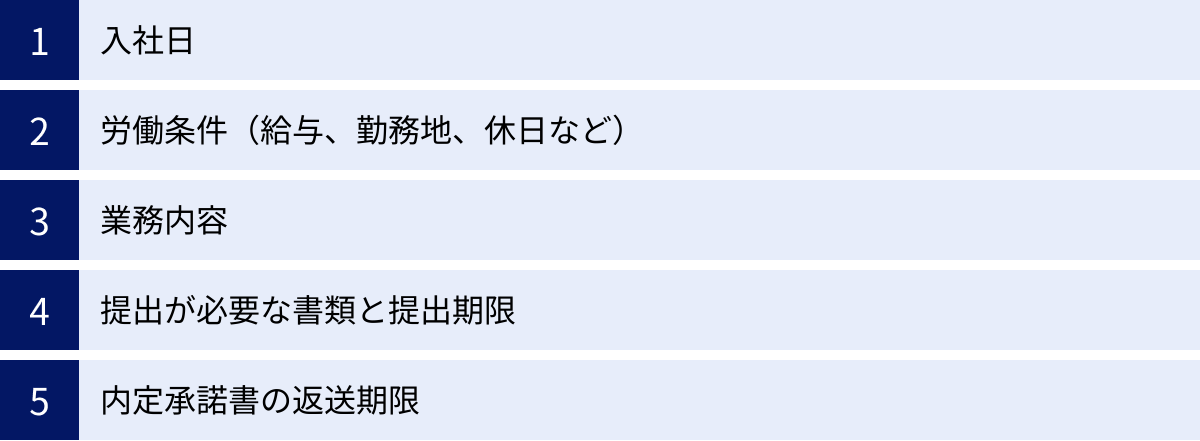

内定通知書を受け取ったら確認すべき5つの項目

内定の喜びに浸る前に、送られてきた内定通知書(および同封の労働条件通知書)の内容を冷静に、そして隅々まで確認することが極めて重要です。ここで見落としがあると、入社後に「こんなはずではなかった」というミスマッチに繋がりかねません。最低限、以下の5つの項目は必ずチェックしましょう。

① 入社日

まず確認すべきは「入社日(雇用開始日)」です。特に在職中に転職活動をしている場合、この日付は非常に重要になります。

- 現職の退職日との調整は可能か?

多くの企業の就業規則では、退職の意思表示は「退職希望日の1ヶ月前まで」などと定められています。また、業務の引き継ぎにも相応の期間が必要です。提示された入社日から逆算して、円満に退職できるだけの十分な期間が確保できるかを確認しましょう。もしスケジュールが厳しい場合は、入社日の調整が可能か、速やかに企業に相談する必要があります。 - 自分のスケジュールと合っているか?

引越しを伴う場合や、入社前にプライベートな予定がある場合など、提示された入社日が自身の都合と合っているかを確認します。

入社日は、あなたと企業の間の新しい関係がスタートする記念すべき日です。 双方にとってスムーズなスタートを切るためにも、日付の確認は怠らないようにしましょう。

② 労働条件(給与、勤務地、休日など)

労働条件は、今後のあなたの生活を左右する最も重要な項目です。 面接時に口頭で聞いていた話や、求人票に記載されていた内容と相違がないか、一つひとつ丁寧に照らし合わせていきましょう。

- 給与(賃金):

「月給〇〇万円」という総額だけでなく、その内訳を細かく確認します。- 基本給: 賞与(ボーナス)や退職金の算定基礎となる重要な金額です。

- 諸手当: 役職手当、資格手当、住宅手当、家族手当など、どのような手当が含まれているか。

- 固定残業代(みなし残業代): 月給に一定時間分の残業代が含まれている場合は、その金額と、それが何時間分の残業に相当するのかが明記されているかを確認します。固定残業時間を超えた分の残業代は別途支給されることも、必ず確認すべきポイントです。

- 賞与・昇給: 支給の有無、支給時期、算定基準など。

- 勤務地:

配属される事業所やオフィスの所在地が、想定していた場所と合っているかを確認します。また、「将来的な転勤の可能性の有無」についても記載があれば必ずチェックしましょう。 - 休日・休暇:

- 休日: 完全週休2日制(土日祝休み)、週休2日制(月によっては土曜出勤あり)など、休日の形態を確認します。

- 年間休日日数: 法律で定められた最低ラインをクリアしているかはもちろん、業界水準と比較して妥当かを確認します。

- 有給休暇: 付与日数や取得ルールについて確認します。

- 特別休暇: 夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇などの有無と日数。

これらの労働条件に少しでも疑問や不明な点、あるいは聞いていた話と違う点があれば、決して曖昧なままにせず、内定を承諾する前に必ず企業の担当者に問い合わせて確認してください。

③ 業務内容

応募した職種やポジションと、通知書に記載されている「従事すべき業務の内容」が一致しているかを確認します。

- 職種・部署名: 想定していた通りの職種、部署名が記載されているか。

- 具体的な業務内容: 経理職で応募したはずが「総務兼経理」となっていたり、マーケティング職で応募したのに「営業」と記載されていたりするなど、想定と異なる業務内容になっていないか注意深く確認します。

もちろん、入社後に多少の業務内容の変更はあり得ますが、スタート地点での認識が大きく異なっていると、キャリアプランに影響を及ぼす可能性があります。もし相違があれば、その背景や理由を具体的に確認することが重要です。

④ 提出が必要な書類と提出期限

内定を承諾するにあたり、内定承諾書以外にも様々な書類の提出を求められるのが一般的です。何を、いつまでに提出する必要があるのかをリストアップし、準備を始めましょう。

【一般的に提出を求められる書類の例】

- 身元保証書: 親族などに身元保証人になってもらう書類。

- 卒業証明書・成績証明書(新卒の場合)

- 源泉徴収票(転職の場合)

- 雇用保険被保険者証(転職の場合)

- 年金手帳

- 健康診断書

- 住民票記載事項証明書

- 各種資格の合格証のコピー

これらの書類は、発行に時間がかかるものもあります。提出期限を確認し、計画的に準備を進めることが大切です。

⑤ 内定承諾書の返送期限

これは絶対に見落としてはいけない、最も重要な確認項目の一つです。

内定承諾書には、通常「〇月〇日までにご返送ください」といった返送期限が設けられています。この期限内に企業が承諾書を受け取れなかった場合、「応募者は内定を辞退したもの」と見なされてしまう可能性があります。

企業によっては、返送期限が内定通知書の到着から数日~1週間程度と、非常に短く設定されている場合があります。もし、他の企業の選考結果を待ってから返事をしたい場合など、期限の延長を希望する際には、正直にその旨を伝え、相談してみましょう。誠実な姿勢でお願いすれば、数日間程度の延長であれば応じてもらえるケースもあります。

何よりも、定められた期限を厳守することが、企業との信頼関係を築く第一歩となります。

内定通知書を受け取った後の対応

内定通知書を受け取り、内容の確認を終えたら、次はいよいよあなたの意思を企業に伝える番です。内定を「承諾する」場合と「辞退する」場合、それぞれで取るべき対応と守るべきマナーがあります。スムーズかつ円滑に次のステップへ進むための具体的な流れを解説します。

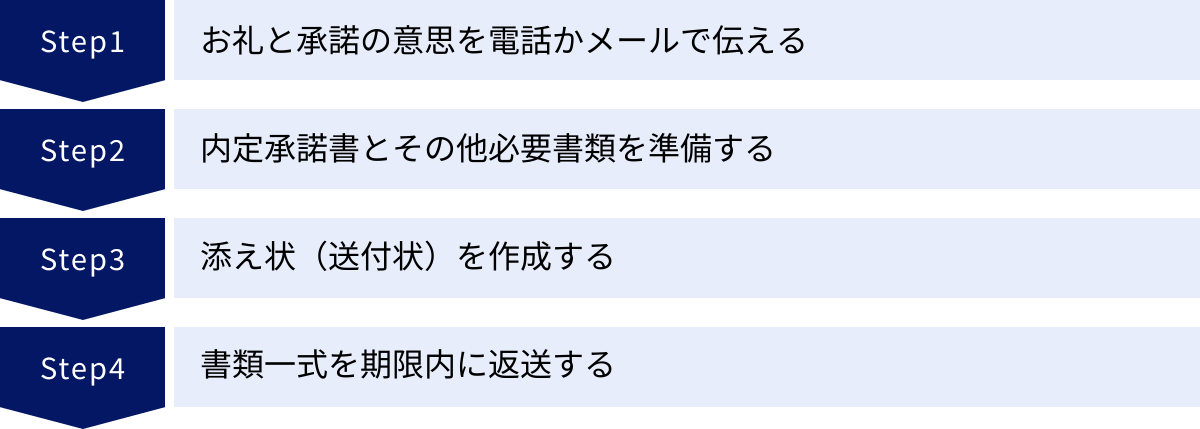

内定を承諾する場合の流れ

提示された条件に納得し、その企業への入社を決意した場合、速やかに承諾の意思を伝えましょう。丁寧で迅速な対応は、入社前から良い印象を与え、社会人としての信頼を高めます。

【承諾する場合のステップ・バイ・ステップ】

- お礼と承諾の意思を伝える(電話またはメール)

内定承諾書を返送する前に、まずは採用担当者へ電話かメールで連絡を入れ、内定へのお礼と、承諾する意思を伝えましょう。必須ではありませんが、これを行うことで企業側は安心できますし、あなたの丁寧な人柄も伝わります。電話の方がより丁寧な印象を与えますが、担当者が不在の場合も多いため、メールでも問題ありません。(メール例文)

件名:内定承諾のご連絡(〇〇 〇〇)

本文:

株式会社〇〇 人事部 〇〇様お世話になっております。

先日、内定のご連絡をいただきました〇〇 〇〇です。この度は、内定のご通知をいただき、誠にありがとうございます。

貴社からの内定を謹んでお受けしたく、ご連絡いたしました。入社後は、一日も早く貴社に貢献できるよう精一杯努力して参りますので、ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

つきましては、ご送付いただきました内定承諾書に署名・捺印の上、本日付で返送いたしました。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

-

内定承諾書とその他必要書類の準備

内定承諾書に、署名と捺印をします。記入漏れや誤字脱字がないか、提出前に再度確認しましょう。その他、提出を求められている書類(身元保証書など)も合わせて準備します。 - 添え状(送付状)の作成

必須ではありませんが、書類を郵送する際には「添え状(送付状)」を同封するのがビジネスマナーとして非常に丁寧です。A4用紙一枚に、誰が、誰に、何を、何枚送ったのかを簡潔に記載します。これにより、受け取った側が書類の内容を確認しやすくなります。 - 期限内に返送

準備した書類一式をクリアファイルに入れ、封筒に入れます。宛名は正確に記載し、期限内に郵送します。内定承諾書は個人情報を含む重要書類ですので、配達記録が残り、追跡も可能な「簡易書留」や「特定記録郵便」で送るのが最も安全で確実です。普通郵便でも問題はありませんが、万が一の郵便事故に備える意味でも、記録が残る方法をおすすめします。

この一連の流れを丁寧に行うことで、入社前から「仕事が丁寧で信頼できる人物」というポジティブな評価を得ることができます。

内定を辞退する場合のマナーと伝え方

複数の企業から内定を得た場合など、やむを得ず内定を辞退するケースもあります。内定辞退は応募者の権利であり、法的には何の問題もありません。しかし、そこには守るべき社会人としてのマナーが存在します。

【辞退する場合の最重要ポイント】

- 決めたら、一刻も早く連絡する

これが最も重要なマナーです。企業はあなたのために採用枠を確保し、他の候補者への連絡を保留しています。あなたの連絡が遅れるほど、企業の採用計画に大きな影響を与えてしまいます。辞退を決意したら、その日のうちか、遅くとも翌営業日には必ず連絡を入れましょう。迅速な連絡が、あなたのために時間を割いてくれた企業への最大の誠意です。 - 連絡方法は「電話」が基本

メール一本で辞退の連絡を済ませるのは、一般的に失礼と受け取られがちです。お詫びと感謝の気持ちを直接伝えるためにも、まずは採用担当者に電話で連絡するのが基本です。ただし、担当者が不在の場合や、どうしても電話が繋がらない場合は、メールで一報を入れた上で、改めて電話をかけるなどの配慮をするとより丁寧です。 - 誠実な態度で、簡潔に伝える

電話では、まず大学名(新卒の場合)と氏名を名乗り、内定のお礼を述べた上で、辞退の意思をはっきりと伝えます。辞退理由は、正直に話す必要はありません。「誠に申し訳ございませんが、一身上の都合により、内定を辞退させていただきたく、ご連絡いたしました」といった形で十分です。もし企業側から具体的な理由を尋ねられた場合は、「他の企業とのご縁を感じたため」など、差し支えない範囲で答えれば問題ありません。嘘をつく必要はありませんが、相手企業を批判するような内容は絶対に避けましょう。

(電話での辞退例文)

「お忙しいところ恐れ入ります。私、先日内定のご連絡をいただきました〇〇 〇〇と申します。採用ご担当の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか?(中略)この度は内定のご連絡、誠にありがとうございました。大変申し上げにくいのですが、慎重に検討した結果、誠に勝手ながら、この度の内定を辞退させていただきたく、お電話いたしました。貴重なお時間を割いていただいたにもかかわらず、このようなお返事となり、大変申し訳ございません。」

内定辞退は気まずいものですが、誠意ある対応を心がけることで、将来どこかでその企業や担当者と仕事上の関わりが生まれた際にも、良好な関係を築ける可能性を残すことができます。

内定通知書に関するよくある質問

最後に、内定通知書に関して多くの人が抱きがちな、細かな疑問についてQ&A形式で解説します。

内定通知書はメールだけで届くこともある?

はい、あります。 近年、企業のペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の流れを受け、内定通知書を郵送せず、メールにPDFファイルを添付する形で送付する企業が増えています。特にIT企業やベンチャー企業ではこの傾向が顕著です。

メールで受け取った内定通知書も、郵送で受け取った書面のものと法的な効力は全く同じです。企業からの正式な「労働契約の申込み」であることに変わりはありません。

ただし、メールは誤って削除してしまうリスクや、後から探しにくくなる可能性があります。受け取った際は、そのメールを保護したり、重要なフォルダに移動させたりするとともに、添付されているPDFファイルをダウンロードし、印刷して手元に保管しておくことをおすすめします。これにより、後から労働条件などを確認したい場合に便利ですし、万が一のトラブルの際の証拠としても利用できます。

紛失してしまったら再発行はできる?

万が一、受け取った内定通知書を紛失してしまった場合でも、過度に心配する必要はありません。多くの企業では、正直に事情を説明すれば再発行に応じてくれます。

内定通知書は、入社手続き自体に必ずしも必要な書類ではないケースが多いですが、住宅ローンの審査などで提出を求められることがあるため、手元にないと困る場合があります。

紛失に気づいたら、速やかに企業の採用担当者に電話かメールで連絡しましょう。その際は、「大変申し訳ないのですが、先日頂戴いたしました内定通知書を、私の不注意で紛失してしまいました。もし可能でしたら、再発行していただくことはできますでしょうか」というように、低姿勢で、かつ正直にお願いすることが重要です。

企業側も、応募者が内定を承諾してくれるのであれば、再発行の手間を惜しまないことがほとんどです。隠したり嘘をついたりせず、誠実に対応しましょう。

内定通知書に返信は必要?

はい、絶対に必要です。 内定通知書は、あくまで企業からの「オファー(申込み)」です。これを受け取っただけでは、あなたの意思は企業に伝わっていません。

あなたが内定を承諾するのか、それとも辞退するのか、その意思表示(返信)があって初めて、内定に関するプロセスが次の段階に進みます。

- 承諾する場合: 内定承諾書を期限内に返送することが、正式な返信となります。

- 辞退する場合: 電話やメールで辞退の意思を伝えることが、返信となります。

もし、何の返信もしないまま期限を過ぎてしまうと、企業はあなたの入社意思が確認できないため、「内定辞退」と判断し、採用を取り消してしまう可能性があります。また、社会人としてのコミュニケーション能力を疑われ、入社前から評価を下げてしまうことにもなりかねません。

内定通知書を受け取ったら、承諾・辞退いずれの結論であっても、必ず何らかのアクション(返信)を起こすことが、最低限のビジネスマナーです。この記事で解説した内容を参考に、あなたの状況に合わせて、迅速かつ誠実な対応を心がけてください。