採用活動の最終段階で交付される「内定通知書」。これは、企業が応募者に対して正式に採用の意思を伝える、非常に重要な書類です。多くの企業で慣習的に発行されていますが、その目的や法的効力、正しい書き方について深く理解している担当者は意外と少ないかもしれません。

内定通知書の作成や送付を適切に行うことは、優秀な人材を確実に確保し、入社後のトラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。また、内定者にとっては、企業からの期待を感じ、入社への意欲を高めるきっかけにもなります。

この記事では、内定通知書の基本的な役割から、採用通知書や労働条件通知書との違い、テンプレートの活用方法、具体的な書き方、送付のタイミング、そして知っておくべき法的効力まで、網羅的に解説します。人事・採用担当者の方はもちろん、これから内定通知書を作成するすべてのビジネスパーソンにとって、必見の内容です。

目次

内定通知書とは

採用プロセスの集大成ともいえる内定通知書は、企業と未来の従業員とをつなぐ最初の公式な約束の証です。この書類が持つ意味合いは、単なる「お知らせ」に留まりません。企業の誠意を示し、内定者の心を掴むための重要なコミュニケーションツールであり、同時に法的な意味合いも持つデリケートな文書でもあります。ここでは、内定通知書の基本的な目的と役割、そして混同されがちな他の通知書との明確な違いについて、深く掘り下げていきます。

内定通知書の目的と役割

内定通知書は、企業が応募者に対して「あなたを採用することに決定しました」という最終的な意思を正式に伝えるための書類です。その目的と役割は、企業側と応募者側の双方の視点から考えることができます。

企業側の目的と役割

- 優秀な人材の確保(内定辞退の防止):

採用競争が激化する現代において、優秀な人材を確保することは企業にとって最重要課題の一つです。内定通知書は、選考を勝ち抜いた応募者に対し、企業が「あなたを高く評価し、仲間として迎え入れたい」という強いメッセージを伝えるためのツールです。心のこもった丁寧な内定通知書を送ることで、内定者の入社意欲を高め、他社への流出、つまり内定辞退を防ぐ効果が期待できます。単なる事務的な通知ではなく、歓迎の意を示すことで、企業の魅力をアピールする最後の機会ともいえます。 - 入社意思の最終確認:

内定通知書には、通常「内定承諾書」が同封されます。内定者は、通知された内容を確認し、納得した上で内定承諾書に署名・捺印して返送します。この一連のプロセスを通じて、企業は内定者の入社意思を正式な形で確認できます。これにより、企業は入社に向けた具体的な準備(備品の用意、研修の計画、人員配置の最終決定など)を安心して進めることができます。 - 企業としての信頼性の提示:

正式な書式で作成され、社印が押された内定通知書は、企業の信頼性やコンプライアンス意識の高さを示すものでもあります。口頭での内定通知だけでなく、書面で証拠を残すことは、誠実で堅実な企業であるという印象を内定者に与え、安心感につながります。この最初の信頼関係の構築が、入社後のエンゲージメントにも良い影響を与える可能性があります。

応募者側の目的と役割

- 内定した事実の証明:

応募者にとって、内定通知書は「正式に内定を獲得した」という何よりの証拠です。口頭での通知だけでは、「言った、言わない」のトラブルに発展するリスクがゼロではありません。書面で受け取ることにより、応募者は安心して現在の就職・転職活動を終了させたり、現職の退職手続きを進めたりすることができます。 - 安心感の獲得と入社準備の促進:

内定通知書には、入社予定日や今後のスケジュール、提出が必要な書類などが記載されていることが一般的です。これらの情報により、内定者は入社までの見通しを立てやすくなります。引越しや各種手続きなど、入社に向けた準備を計画的に進めるための拠り所となり、漠然とした不安を解消する役割を果たします。 - 労働条件の事前確認のきっかけ:

多くのケースで、内定通知書と同時に「労働条件通知書」が送付されます。これにより、内定者は給与や勤務時間、休日といった具体的な労働条件を最終確認した上で、内定を承諾するかどうかを判断できます。これは、入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを防ぐ上で非常に重要です。

このように、内定通知書は企業と内定者の双方にとって、採用プロセスを締めくくり、新たな関係性をスタートさせるための重要な役割を担っています。

採用通知書との違い

「内定通知書」と「採用通知書」、この2つの言葉は実務上、しばしば同義で使われます。多くの企業では、どちらの名称を使っても「採用が決定したことを伝える書類」として扱っており、法的な効力に明確な差はありません。しかし、厳密な意味合いや使われる文脈において、若干のニュアンスの違いが存在する場合があります。

| 書類名 | 主な目的・ニュアンス | 発行タイミングの傾向 |

|---|---|---|

| 採用通知書 | 採用が決定したという「事実」を速報的に伝える。 | 最終選考後、比較的早い段階。 |

| 内定通知書 | 入社を約束する「契約」の申込み。入社承諾書などの手続き書類を伴うことが多い。 | 採用通知の後、または採用通知を兼ねて正式な書類として送付。 |

採用通知書とは

「採用通知書」は、文字通り「採用を通知する」ことに主眼が置かれた書類です。最終面接の結果、採用が決定したという事実をいち早く応募者に伝える速報的な意味合いで使われることがあります。例えば、まず電話やメールで「採用が決定しました」と伝え、その内容を証明する形で簡単な採用通知書を送付するケースです。この段階では、まだ詳細な入社手続き書類(内定承諾書など)は同封されていないこともあります。

内定通知書とは

一方、「内定通知書」は、より正式な手続きを踏む段階で使われることが多い言葉です。「内定」とは、「始期付解約権留保付労働契約」という法的な契約の申込みにあたります。これは「入社日になったら労働契約が開始されるが、それまでの間に特定の理由(例:卒業できない、重大な経歴詐称の発覚など)があれば解約できる権利が留保されている」という特殊な契約です。

そのため、内定通知書は、この契約の申込みの意思表示として、内定承諾書や労働条件通知書といった一連の契約書類と共に送付されるのが一般的です。

結論として、多くの企業ではこれらの名称を厳密に区別せず、「採用内定通知書」という名称で一つの書類にまとめているケースがほとんどです。重要なのは名称の違いよりも、「いつ」「何を」通知し、「どのような書類を」取り交わすかというプロセスの内容です。自社でどちらの名称を使うにせよ、その書類が持つ法的な意味合いを正しく理解しておくことが肝心です。

労働条件通知書との違い

内定通知書と「労働条件通知書」は、その目的と法的根拠が全く異なる、明確に区別すべき書類です。この違いを理解することは、企業のコンプライアンス遵守において非常に重要です。

| 書類名 | 法的義務 | 主な目的 | 主な記載内容 |

|---|---|---|---|

| 内定通知書 | なし(慣習上の発行) | 採用(内定)の意思を伝える | 採用決定の旨、入社日、返送書類の案内など |

| 労働条件通知書 | あり(労働基準法第15条) | 労働契約の内容を明示する | 賃金、労働時間、休日、就業場所、業務内容など |

労働条件通知書は、法律で義務付けられた書類

最大の違いは、労働条件通知書の発行が労働基準法第15条によって企業に義務付けられている点です。企業は労働者を採用する際、賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければなりません。違反した場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法第120条)。

これに対し、内定通知書の発行は法律で定められた義務ではなく、あくまで企業が慣習的に行っているものです。

記載内容の違い

内定通知書は、前述の通り「採用が内定した」という事実を伝えることが主目的です。そのため、お祝いの言葉や今後の手続きの案内が中心となります。

一方、労働条件通知書には、法律で定められた以下の項目を必ず記載(明示)しなければなりません。

- 絶対的明示事項(書面での交付が必須)

- 労働契約の期間

- 就業の場所・従事すべき業務の内容

- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務のルール

- 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期

- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

- 相対的明示事項(定めがある場合に明示が必要)

- 退職手当、賞与(ボーナス)、食費や作業用品の負担、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職に関する事項など

(参照:厚生労働省「労働条件の明示について」)

発行タイミング

内定通知書は、採用決定後すぐに発行されるのが一般的です。労働条件通知書は、労働契約の締結時までに明示すれば良いとされていますが、トラブル防止の観点から、内定通知書と同時に送付することが強く推奨されます。内定者が労働条件を十分に理解し、納得した上で内定を承諾できるようにするためです。

内定承諾書との違い

内定通知書と「内定承諾書(または入社誓約書)」は、書類のやり取りの「方向」が逆の、対になる関係です。

- 内定通知書: 企業から応募者へ送る「内定します」という意思表示(オファー)。

- 内定承諾書: 応募者から企業へ返送する「内定を受け入れ、入社します」という意思表示(アクセプタンス)。

内定通知書は、企業からの「労働契約の申込み」にあたります。そして、応募者が内定承諾書を企業に提出した時点で、その申込みに対する「承諾」がなされ、法的に「労働契約が成立」したとみなされます。

内定承諾書には、通常、以下の内容が記載されます。

- 宛名(企業名、代表者名)

- 内定を受諾し、指定の期日に入社することを承諾する旨の文章

- (入社誓約書の場合)会社の就業規則や諸規定を遵守する旨の誓約

- 正当な理由なく入社を拒否しないことの確認

- 提出日

- 本人の住所、氏名、署名、捺印

内定通知書を送付する際には、この内定承諾書を同封し、返送期限を明記することが一連の採用手続きの基本フローです。この2つの書類が揃って初めて、企業と内定者の間で入社の合意が正式に形成されるのです。

【無料】内定通知書のテンプレート(Word/Excel/PDF対応)

内定通知書をゼロから作成するのは手間がかかるため、テンプレートを活用するのが効率的です。インターネット上には無料でダウンロードできるテンプレートが数多く存在し、主にWord、Excel、PDFの形式で提供されています。それぞれの形式にはメリット・デメリットがあり、自社の運用方法や目的に合わせて最適なものを選ぶことが重要です。ここでは、各形式の特徴と、テンプレートを効果的に活用するための基本的な使い方を解説します。

Word形式のテンプレート

Word形式のテンプレートは、最も一般的で使いやすい選択肢の一つです。多くの企業で標準的に導入されているワープロソフトであるため、誰でも直感的に操作できるのが最大の魅力です。

メリット

- 編集の自由度が高い: 文章の追加や修正、フォントの変更、レイアウトの調整などが非常に簡単です。企業のイメージに合わせてデザインをカスタマイズしたり、内定者一人ひとりに向けたメッセージを追記したりするのに適しています。

- 操作が直感的: ほとんどのビジネスパーソンが使い慣れているため、特別なスキルがなくてもすぐに文書作成に取り掛かれます。

- テキストの流し込みが容易: 宛名や日付など、応募者ごとに異なる情報を差し込む作業がスムーズに行えます。

デメリット

- レイアウトが崩れやすい: 画像や表を多用した場合、少しの編集で全体のレイアウトがずれてしまうことがあります。特に、異なるバージョンのWordで開いた際に意図しない表示になるリスクがあります。

- 改ざんのリスク: Wordファイルは編集が容易な反面、受け取った側で内容が変更される可能性も否定できません。最終的に内定者に送付する際は、後述するPDF形式に変換するのが一般的です。

どのような場合に適しているか

Word形式は、内定通知書の基本的な雛形を作成・保管しておくのに最適です。文書のデザインや文面を柔軟に調整したい企業や、担当者が頻繁にコメントを追記するような運用を考えている場合に適しています。マスターとなるテンプレートをWordで作成し、個別の通知書を作成する都度、必要事項を記入してPDFで出力するという使い方が最も安全で効率的です。

Excel形式のテンプレート

Excel形式のテンプレートは、表計算ソフトの特性を活かした使い方をしたい場合に選択肢となります。一見、文書作成には不向きに思えるかもしれませんが、特定の運用においてメリットを発揮します。

メリット

- 応募者情報の一元管理: Excelの強みは、データベースとしての機能です。応募者リストと同じシートやファイルで内定通知書を管理することで、氏名、入社日、給与などの情報を関数で自動的に反映させることができます。これにより、転記ミスを防ぎ、多数の応募者を同時に処理する際の効率が向上します。

- レイアウトの固定化: セルの結合や枠線を活用することで、Wordよりもかっちりとした、崩れにくいレイアウトを作成できます。フォームのような定型的な文書作成には向いています。

- 計算機能の活用: 例えば、入社日から起算して研修開始日を自動計算して表示するなど、日付や数値の計算を組み込むことも可能です。

デメリット

- 長文の入力・編集に不向き: セル内に長い文章を入力すると、表示が崩れたり編集がしにくくなったりします。時候の挨拶や歓迎のメッセージといった、自由な文章の記述にはあまり適していません。

- 専門的な知識が必要な場合がある: 関数やマクロを活用して高度な自動化を目指す場合、Excelに関する専門的な知識が必要になります。

どのような場合に適しているか

Excel形式は、多数の内定者を同時に管理し、効率性を最優先したい場合に有効です。応募者データベースと連携させ、内定通知書作成の自動化を図りたい大企業や、定型的なフォーマットで迅速に書類を発行したい場合に適しています。ただし、文章の表現力やデザインの自由度はWordに劣るため、その点を割り切って使用する必要があります。

PDF形式のテンプレート

PDF(Portable Document Format)は、文書を共有・配布するための標準的なファイル形式です。テンプレートそのものがPDFで提供されることは稀ですが、作成した内定通知書を最終的に内定者に送付する際の形式として、PDFは極めて重要です。

メリット

- 環境依存性が低い: Windows、Mac、スマートフォンなど、どのようなデバイスやOSで開いても、作成者が意図した通りのレイアウトで表示されます。フォントが置き換わったり、レイアウトが崩れたりする心配がありません。

- 改ざん防止: PDFは原則として編集が難しいため、第三者による内容の改ざんを防ぐことができます。これにより、文書の信頼性と証拠能力が高まります。パスワードを設定すれば、さらにセキュリティを強化できます。

- ファイルサイズが比較的小さい: WordやExcelファイルに比べてファイルサイズを小さくしやすく、メールでの送付に適しています。

デメリット

- 編集が困難: 一度PDFに変換すると、内容の修正が容易ではありません。修正が必要な場合は、元となったWordやExcelのファイルを編集し、再度PDFとして出力する必要があります。

- 専用ソフトが必要な場合がある: 高度な編集や作成には、Adobe Acrobatなどの有料ソフトが必要になることがあります。ただし、WordやExcelからPDFへの変換は、多くのソフトに標準機能として搭載されています。

どのような場合に適しているか

PDFはテンプレートとして使うのではなく、完成した内定通知書を内定者に送付するための最終的な出力形式として利用します。特にメールで内定通知を行う場合は、Wordファイルをそのまま添付するのではなく、必ずPDFに変換してから送付するのがビジネスマナーであり、セキュリティ上の常識です。これにより、企業の信頼性を保ち、トラブルを未然に防ぎます。

テンプレートの基本的な使い方

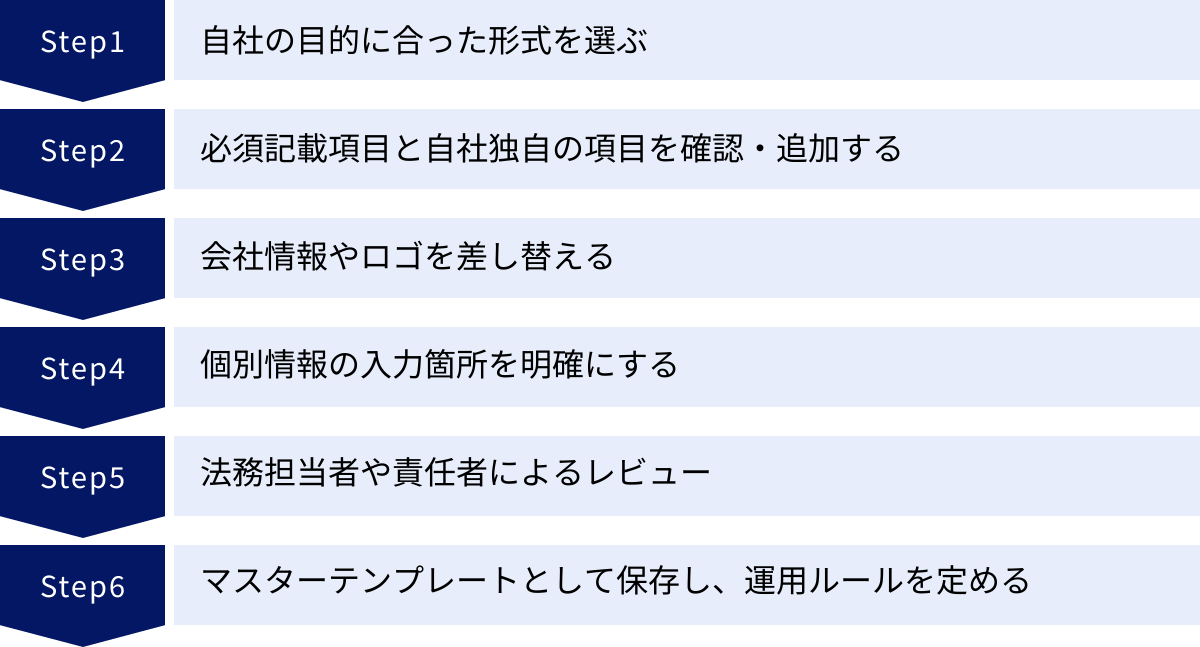

無料テンプレートをダウンロードして、そのまま使うだけでは不十分です。自社の採用活動を成功させるためには、テンプレートをベースに、適切にカスタマイズし、運用ルールを定めることが不可欠です。

ステップ1:自社の目的に合った形式を選ぶ

まずは、前述したWord、Excelのメリット・デメリットを比較し、自社の運用フローに合った形式のテンプレートを選びます。一般的には、汎用性と編集のしやすさからWord形式が最もおすすめです。

ステップ2:必須記載項目と自社独自の項目を確認・追加する

ダウンロードしたテンプレートに、後述する「9つの必須記載項目」がすべて含まれているかを確認します。不足している項目があれば追加します。さらに、企業理念や社長からのメッセージ、入社後のキャリアパスの紹介など、内定者のエンゲージメントを高めるための独自コンテンツを追加することも検討しましょう。

ステップ3:会社情報やロゴを差し替える

テンプレートに記載されているダミーの会社名、住所、電話番号、ロゴなどを、すべて自社の正確な情報に差し替えます。特に、会社の正式名称や代表者名は、登記情報と一致しているかを確認してください。

ステップ4:個別情報の入力箇所を明確にする

応募者の氏名、発行日、入社予定日など、通知書ごとに変更が必要な箇所を[ ]や( )で囲むなどして、入力箇所が誰にでも分かるようにしておきます。これにより、記入漏れやミスを防ぎます。

ステップ5:法務担当者や責任者によるレビュー

作成したマスターテンプレートは、必ず法務部門や弁護士、社会保険労務士などの専門家に確認してもらうことが重要です。特に、内定取り消し事由に関する記述など、法的なリスクを伴う可能性のある文言については、専門家のチェックが不可欠です。

ステップ6:マスターテンプレートとして保存し、運用ルールを定める

レビューが完了したら、そのファイルを「内定通知書マスター」などと名付けて保存します。そして、誰が、いつ、どのようにこのテンプレートを使って通知書を作成・送付するのか、という社内での運用ルールを明確に定めます。これにより、属人化を防ぎ、常に一貫した品質で内定通知書を発行できるようになります。

テンプレートはあくまで出発点です。自社の姿勢を示し、内定者との良好な関係を築くためのツールとして、一手間加えて活用することが、採用成功への鍵となります。

内定通知書の書き方と9つの必須記載項目

内定通知書は、内定者にとって企業の第一印象を決定づける公式文書です。記載内容に不備や誤りがあれば、企業の信頼性を損ない、内定者の不安を煽る原因にもなりかねません。ここでは、トラブルを避け、内定者に誠意を伝えるために最低限記載すべき9つの項目について、それぞれの書き方と注意点を具体的に解説します。

① 発行日と会社情報

発行日

文書の右上には、内定通知書を発行した日付を明記します。この日付は、企業がいつ内定の意思表示を行ったかを示す重要な証拠となります。

- 書き方: 「YYYY年MM月DD日」のように、年月日を正確に記載します。西暦でも和暦でも構いませんが、社内で使用する他の公式文書と表記を統一するのが望ましいでしょう。

- 注意点: 実際に発送する日、または社内で承認された日付を記載します。未来の日付や、あまりに過去の日付を記載するのは避けましょう。

会社情報

発行日の下、左揃えで記載する宛名とは反対側の右揃えで、差出人である企業の情報を記載します。

- 書き方:

- 会社の正式名称(「株式会社」を(株)などと略さず、登記上の正式名称を記載します)

- 本社の郵便番号と住所

- 電話番号・FAX番号

- 注意点: 誰が、どの部署から送ったのかを明確にするため、部署名(人事部など)まで記載するとより丁寧です。住所や電話番号に誤りがないか、複数人で確認することが重要です。

② 応募者の氏名(宛名)

文書の左上に、内定通知書を送る相手の氏名を記載します。ここは、内定者個人に向けた書類であることを示す、最も重要な部分の一つです。

- 書き方: 「〇〇 〇〇 様」のように、応募者のフルネームを正確に記載し、末尾に敬称の「様」をつけます。

- 注意点: 氏名の漢字間違いは、非常に失礼にあたります。履歴書やエントリーシートを再度確認し、絶対に誤字がないように細心の注意を払いましょう。特に、旧字体の漢字や、似たような漢字(例:「斎藤」と「斉藤」)には注意が必要です。複数人でダブルチェック、トリプルチェックする体制を整えるのが理想です。

③ 件名(採用内定通知書など)

本文の前に、中央揃えで文書のタイトルを記載します。

- 書き方: 「採用内定通知書」「採用内定のご連絡」など、一目で書類の内容がわかるように、簡潔かつ明確に記載します。フォントを少し大きくしたり、太字にしたりすると、より分かりやすくなります。

- 注意点: 「内定」という言葉を使うことで、これが法的に「労働契約の申込み」にあたるという性質を明確にできます。企業によっては「採用決定通知書」という名称を使う場合もありますが、実務上は「採用内定通知書」が一般的です。

④ 本文(採用決定の通知とお礼)

ここが内定通知書の中心部分です。定型的な表現を用いつつも、歓迎の気持ちが伝わるように配慮しましょう。

- 書き方(構成例):

- 頭語と時候の挨拶: 「拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」といった、丁寧な書き出しで始めます。

- 応募へのお礼: 「さて、先日は弊社採用選考にご応募いただき、誠にありがとうございました。」など、選考に参加してくれたことへの感謝を伝えます。

- 採用内定の通知: 「厳正なる選考の結果、貴殿を採用することに内定いたしましたので、ここにご通知申し上げます。」と、採用が内定した事実を明確かつ丁寧に伝えます。これが本文の最も重要な部分です。

- 歓迎の言葉: 「〇〇様のこれまでのご経験と能力を、弊社において大いに発揮していただけるものと、社員一同、大いに期待しております。」のように、内定者の能力への期待や、一緒に働けることへの歓迎の気持ちを添えると、内定者の入社意欲を高める効果があります。

- 結語: 「まずは、書中をもちまして採用内定のご連絡を申し上げます。敬具」といった言葉で締めくくります。頭語が「拝啓」なら、結語は「敬具」と、セットで正しく使いましょう。

⑤ 入社予定日

内定者がいつから勤務を開始するのかを明記します。これは労働契約の開始日であり、非常に重要な情報です。

- 書き方: 本文の後、「記」書きの中などで、「入社予定日:YYYY年MM月DD日」のように具体的に記載します。

- 注意点: 事前に内定者と調整した日付を正確に記載します。新卒一斉入社の場合は「YYYY年4月1日」となります。中途採用の場合は、個別に合意した日付を記載し、認識に齟齬がないようにしましょう。

⑥ 同封書類の一覧

内定通知書と一緒に送付する他の書類をリストアップして記載します。

- 書き方: 「記」書きの中に、「同封書類」という項目を設け、箇条書きで分かりやすく記載します。

- 例:

- 内定承諾書 1通

- 労働条件通知書 1通

- 身元保証書 1通

- 入社手続きのご案内 1部

- 例:

- 注意点: このリストは、内定者が受け取るべき書類を確認するためのチェックリストとして機能します。また、企業側も書類の封入漏れを防ぐのに役立ちます。送付する書類とリストの内容が完全に一致しているか、発送前に必ず確認しましょう。

⑦ 書類の返送期限

内定承諾書など、内定者に返送を求める書類がある場合、その提出期限を明確に指定します。

- 書き方: 「ご提出期限:YYYY年MM月DD日(必着)」や「本書到着後、2週間以内にご返送ください。」のように、具体的な日付や期間を明記します。

- 注意点: 期限を設定する理由を添えると、より丁寧な印象になります。例えば、「入社手続き準備の都合上、お手数ですが上記期限までにご提出をお願いいたします。」といった一文を加えることで、内定者も協力しやすくなります。期限は、内定者が検討するのに十分な期間(一般的には1〜2週間程度)を設けるのがマナーです。あまりに短すぎる期限は、内定者を焦らせ、不信感につながる可能性があります。

⑧ 問い合わせ先

内定者が書類の内容について不明な点や、入社手続きに関する質問があった場合に、気軽に連絡できる窓口を記載します。

- 書き方: 「本件に関するお問い合わせ先」といった項目を設け、以下の情報を記載します。

- 部署名(例:人事部 採用担当)

- 担当者氏名

- 電話番号

- メールアドレス

- 受付時間(例:平日 9:00〜17:00)

- 注意点: 担当者を明確にしておくことで、内定者は安心して連絡できます。「誰に聞けば良いか分からない」という状況を作らないことが、スムーズなコミュニケーションの第一歩です。

⑨ 会社名と代表者名

文書の最後に、差出人として企業の正式名称と代表者の役職・氏名を記載し、社印を押印します。

- 書き方:

(住所や電話番号などの下に)

株式会社〇〇

代表取締役社長 〇〇 〇〇

と記載し、会社名や代表者名にかかるように社印(角印)を押印します。 - 注意点: 社印を押印することで、この文書が会社として正式に発行したものであることを証明します。これにより、文書の信頼性と公式性が格段に高まります。個人の認印ではなく、必ず会社の角印を使用しましょう。電子契約サービスなどを利用して電子印鑑を用いる場合も、正式なものであることが分かるようにする必要があります。

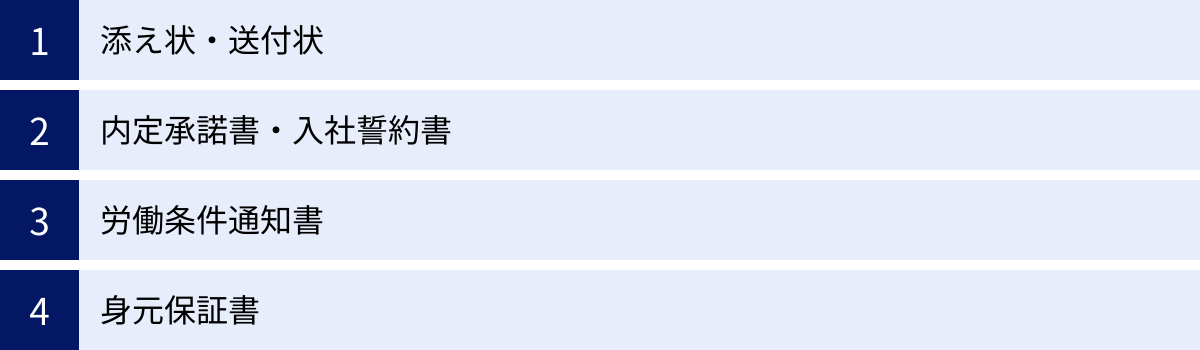

内定通知書に同封する主な書類

内定通知書は単独で送られることは少なく、通常、入社手続きに必要な複数の書類と共に送付されます。これらの同封書類は、内定者との間で正式な雇用契約を結び、スムーズな入社準備を進めるために不可欠です。ここでは、内定通知書に同封される代表的な4つの書類について、それぞれの役割と重要性を詳しく解説します。

添え状・送付状

添え状(送付状)は、ビジネス文書を送付する際の基本的なマナーとして同封される書類です。内定通知書や契約書といった重要書類を送る際には、必ず添え状を付けましょう。これがあるだけで、丁寧で誠実な企業であるという印象を与えることができます。

目的と役割

- 挨拶と要件の伝達: 誰が、誰に、何を、なぜ送ったのかを簡潔に伝える役割を果たします。

- 同封書類の確認: 同封した書類の一覧を記載することで、受け取った側が内容物を確認しやすくなり、送付側も封入漏れを防ぐチェックリストとして活用できます。

- 丁寧な印象の付与: 事務的な書類だけでなく、一枚の添え状があることで、企業としての丁寧な姿勢を示すことができます。

主な記載項目

- 日付: 発送日を右上に記載します。

- 宛名: 会社名や個人名を左上に記載します。内定者に送る場合は「〇〇 〇〇 様」となります。

- 差出人情報: 会社名、部署名、住所、電話番号などを右下に記載します。

- 件名: 「書類送付のご案内」など、一目で内容がわかるように中央に記載します。

- 頭語・結語: 「拝啓」「敬具」などを使用します。

- 本文: 「拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、この度は弊社にご内定の運びとなりましたこと、心よりお祝い申し上げます。つきましては、下記の通り書類を送付いたしますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。」といった挨拶と用件を記述します。

- 記書き: 中央に「記」と書き、その下に同封書類を箇条書きでリストアップします。(例:「採用内定通知書 1通」「内定承諾書 1通」など)

- 結び: 最後に「以上」と右下に記載します。

内定通知書本体とは別に添え状を用意することで、よりフォーマルで心のこもった対応が可能です。

内定承諾書・入社誓約書

内定承諾書は、内定者が企業からの内定を受諾し、入社する意思があることを正式に示すために、署名・捺印して企業に返送する書類です。これは、労働契約成立の「承諾」の意思表示となり、法的に非常に重要な意味を持ちます。

目的と役割

- 入社意思の最終確認: 企業は、この書類を受け取ることで、内定者が確実に入社する意思を持っていることを確認でき、安心して入社準備を進められます。

- 労働契約の成立: 前述の通り、企業からの「申込み(内定通知)」に対して、応募者が「承諾(内定承諾書の提出)」をすることで、法的に労働契約が成立します。

- トラブルの防止: 書面で入社の意思を確認しておくことで、後の「言った、言わない」といったトラブルを防ぎます。

「入社誓約書」との違い

「内定承諾書」と似た書類に「入社誓約書」があります。多くの場合、両者は一体化しており、「内定承諾書兼入社誓約書」といった名称で使われます。

- 内定承諾書: 主に「内定を受け入れ、入社します」という意思表示に焦点を当てています。

- 入社誓約書: 入社の意思表示に加え、「就業規則や服務規律を遵守します」「会社の機密情報を漏洩しません」「提出した書類の内容に虚偽はありません」といった、入社後の遵守事項について誓約させる内容が含まれます。

どちらの形式を採用するかは企業の方針によりますが、入社後のコンプライアンス意識を高めるためには、入社誓約書の要素を含めるのが一般的です。

主な記載項目

- 宛名(企業名、代表者名)

- 内定を受諾し、指定された入社日に入社することを承諾する旨

- (誓約事項)就業規則の遵守、機密保持義務、経歴詐称がないことなど

- (保証人欄)身元保証人の署名・捺印を求める場合

- 提出日

- 本人の現住所、氏名、署名、捺印欄

労働条件通知書

労働条件通知書は、本記事の前半でも詳しく解説した通り、法律(労働基準法第15条)で交付が義務付けられている極めて重要な書類です。パートやアルバイトを含む、すべての労働者に対して、労働契約の締結時に必ず明示しなければなりません。

目的と役割

- 法的義務の遵守: 企業が法律を守っていることを示す、コンプライアンスの根幹をなす書類です。

- 労働条件の明確化: 賃金、労働時間、休日、業務内容といった具体的な労働条件を明記することで、労働者は働く上での基本ルールを正確に理解できます。

- 労務トラブルの防止: 入社後に「聞いていた話と違う」といったトラブルが発生するのを防ぎます。労働条件を事前に書面で合意しておくことは、企業と従業員の双方を守るために不可欠です。

内定通知書との同時送付が理想

法律上は「労働契約の締結時まで」の明示で良いとされていますが、実務上は内定通知書と同時に送付するのが最も望ましいとされています。なぜなら、内定者は給与や休日といった具体的な条件を確認した上で、内定を承諾するかどうかを判断したいと考えるのが自然だからです。条件を曖

昧にしたまま内定承諾を迫ることは、内定者の不信感を招き、内定辞退や将来のトラブルの原因になりかねません。

必ず書面(または電子メール等)で

労働条件の明示は、口頭ではなく、原則として書面で交付する義務があります。2019年4月からは、労働者が希望した場合には、FAXや電子メール、SNSなどでの明示も可能となりましたが、その場合でも出力して書面として確認できる形式である必要があります。(参照:厚生労働省「労働基準法施⾏規則の改正について」)

身元保証書

身元保証書は、採用する従業員が、故意または重大な過失によって会社に損害を与えた場合に、その損害を連帯して賠償することを身元保証人が約束する書類です。

目的と役割

- 損害賠償の担保: 万が一の事態に備え、従業員本人だけでは負いきれない損害を保証人に請求できるようにする目的があります。

- 従業員の責任感の醸成: 身元保証人を立てさせることで、従業員本人に「会社に対して責任ある行動を取らなければならない」という自覚を促す心理的な効果も期待されます。

近年の傾向と注意点

かつては多くの企業で提出が求められていましたが、近年ではプライバシー意識の高まりや、保証人を見つけることの難しさから、身元保証書の提出を求めない企業も増えています。

また、身元保証書を徴収する場合でも、その効力には法律上の制限があることを理解しておく必要があります。

- 法律(身元保証ニ関スル法律)による制限:

- 保証期間: 期間の定めがない場合は3年、定める場合でも最長で5年までとされています。自動更新の特約は無効です。

- 賠償額の制限: 裁判所は、従業員の監督に関する会社の過失の有無や、その他一切の事情を考慮して、保証人が賠償すべき金額を決定します。つまり、発生した損害の全額を保証人が負うとは限りません。

- 通知義務: 会社は、従業員に不誠実な行跡があって保証人に責任が及ぶ恐れがある場合や、従業員の任務・任地が変更されて保証人の責任が重くなる場合には、遅滞なく保証人に通知する義務があります。

身元保証書を求めるかどうかは、企業の業種(金銭や重要情報を扱うかなど)や方針によって慎重に判断すべきです。求める場合は、その法的限界を正しく理解した上で運用することが重要です。

内定通知書を送るタイミングと方法

内定通知書は、その内容だけでなく、「いつ」「どのように」送るかという点も、内定者の心証や採用活動全体の成否に大きく影響します。適切なタイミングを逃せば内定辞退のリスクが高まり、送付方法を間違えれば企業の信頼を損なうことにもなりかねません。ここでは、内定通知を送る最適なタイミングと、郵送・メールそれぞれの方法におけるポイントと注意点を具体的に解説します。

いつまでに送るのが適切か

最終面接から内定通知までの期間は、応募者が最も気にしている点の一つです。この期間が長引くほど、応募者は「不合格だったのかもしれない」「他の企業の選考を進めよう」と考え始め、入社意欲が低下していく傾向があります。

目安は最終面接後「1週間〜10日以内」

一般的に、最終面接を実施してから1週間、遅くとも10日以内には何らかの連絡を入れるのが適切とされています。この期間が、企業の慎重な選考姿勢を示しつつ、応募者の熱意を維持できるバランスの取れた期間と考えられています。

- 早すぎる場合: 面接の翌日などに連絡すると、「本当にじっくり検討してくれたのか?」と、かえって応募者に不安や不信感を与えてしまう可能性があります。

- 遅すぎる場合: 10日以上連絡がないと、応募者は「サイレントお祈り(不合格通知をしないこと)」だと判断したり、先に内定が出た他社に意思決定してしまったりするリスクが飛躍的に高まります。

なぜこの期間が重要なのか

- 応募者のモチベーション維持: 選考直後は、応募者の志望度や入社意欲が最も高まっている状態です。この「熱」が冷めないうちに連絡することが、内定承諾率を高める鍵となります。

- 他社との競争: 優秀な人材ほど、複数の企業から内定を得ている可能性が高いです。他社よりも通知が遅れると、それだけで不利な状況に立たされてしまいます。迅速な意思決定と通知は、採用競争を勝ち抜くための重要な戦略です。

- 企業の誠実さのアピール: 約束した期間内にきちんと連絡をすることは、企業の誠実さや信頼性を示すことにつながります。

もし通知が遅れる場合は必ず一報を入れる

社内の承認プロセスなどで、どうしても通知が10日を超えてしまいそうな場合は、必ず応募者に電話やメールで一報を入れましょう。「現在、最終の承認手続きを進めており、〇月〇日頃までには改めてご連絡いたします。お待たせしてしまい申し訳ございません」といった連絡があるだけで、応募者は安心し、待つことができます。何も連絡せずに放置すること(サイレント)が、最も信頼を損なう行為だと認識しておくべきです。

郵送で送る場合のポイントと注意点

内定通知書や労働条件通知書といった重要書類は、正式で丁寧な印象を与えるため、郵送で送付するのが最も確実な方法です。形として残るため、内定者も重要性を認識しやすくなります。

郵送のメリット

- フォーマルで丁寧な印象: 押印された原本が届くことで、企業からの歓迎の意と、手続きの正式性が伝わります。

- 書類の重要性の認識: 手に取れる「モノ」として受け取ることで、内定者もこれが重要な契約書類であることを実感し、慎重に内容を確認するようになります。

- 安心感の提供: 物理的な書類が手元にあることで、内定の事実を確かなものとして認識でき、内定者の安心につながります。

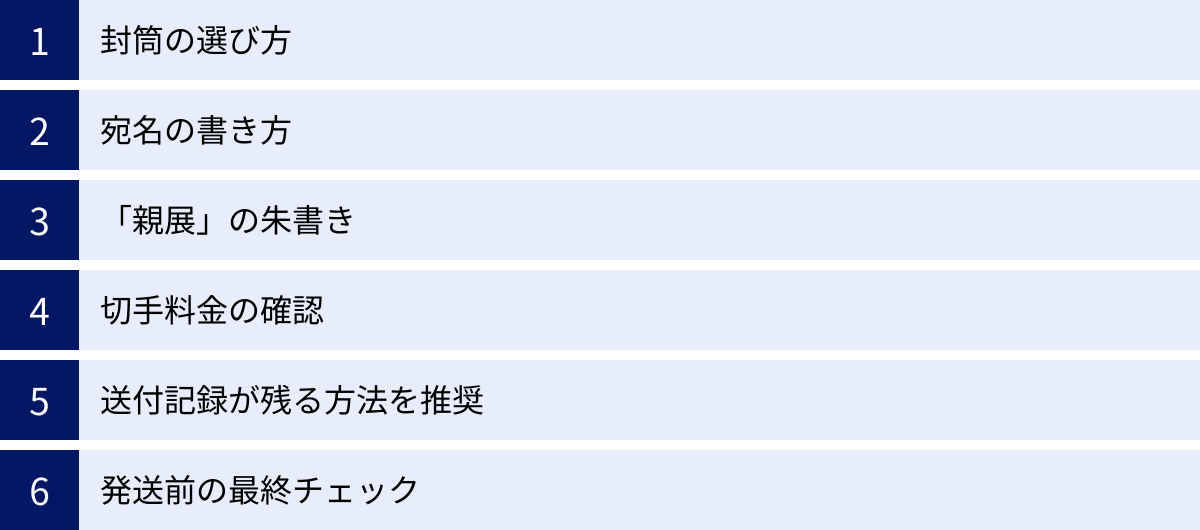

郵送時のポイントと注意点

- 封筒の選び方: A4サイズの書類を折らずに入れられる「角形2号(角2)」の封筒を使用するのが一般的です。書類に折り目がつかないため、見た目もきれいで丁寧な印象を与えます。

- 宛名の書き方: 会社の住所・社名は裏面に記載し、表面には応募者の住所と氏名を正確に記載します。氏名の下には「様」をつけます。

- 「親展」の朱書き: 封筒の表面、宛名の左下に「親展」と朱書きします。これは「宛名本人に開封してほしい」という意味を持ち、家族などが誤って開封するのを防ぐためのビジネスマナーです。

- 切手料金の確認: 書類の枚数や封筒の重さによって郵便料金は変わります。必ず郵便局の窓口で計量するか、スケールで重さを測って正しい金額の切手を貼りましょう。料金不足で返送されてしまうと、通知が遅れるだけでなく、企業のイメージダウンにもつながります。

- 送付記録が残る方法を推奨: 普通郵便でも問題はありませんが、重要書類であるため、配送状況を追跡できる方法で送るのがより安全です。

- 特定記録郵便: 郵便物の引き受けを記録してくれるサービス(+160円)。配達状況を追跡できますが、ポストへの投函で配達完了となります。

- 簡易書留: 引き受けと配達の両方を記録し、対面で手渡ししてくれるサービス(+350円)。より確実性が高いですが、相手が不在の場合は再配達の手間がかかります。

トラブル防止の観点からは、最低でも特定記録郵便の利用をおすすめします。

- 発送前の最終チェック: 封入する前に、「宛名と中身は一致しているか」「必要な書類はすべて揃っているか」「書類に誤字脱字はないか」を複数人でダブルチェックする体制を整えましょう。

メールで送る場合の例文と注意点

スピードを重視する場合や、海外在住者など郵送に時間がかかる相手には、メールでの内定通知も有効な手段です。ただし、郵送に比べて丁寧さに欠ける印象を与える可能性や、セキュリティ上のリスクも伴うため、細心の注意が必要です。

メール送付が適しているケース

- とにかく早く内定の事実を伝えたい場合(速報として)

- 内定者が遠隔地に住んでいる場合

- ペーパーレス化を推進している企業

推奨されるフロー:電話+メール+郵送のハイブリッド

最も丁寧で確実な方法は、以下の3ステップを踏むことです。

- 電話で一報: まずは電話で直接「内定です」と伝え、喜びを分かち合う。その際に、後ほどメールで詳細を送る旨を伝える。

- メールで書類を送付: 電話の後、速やかに内定通知書(PDF)を添付したメールを送る。

- 原本を郵送: 後日、押印した原本を郵送する。「原本は別途郵送いたします」とメールに記載しておく。

この方法であれば、スピードと丁寧さの両方を満たすことができます。

メール例文

件名:【株式会社〇〇】採用内定のご連絡(〇〇 〇〇様)

〇〇 〇〇 様

株式会社〇〇 人事部の〇〇です。

先日は、弊社の最終選考にお越しいただき、誠にありがとうございました。

厳正なる選考の結果、〇〇様を採用させていただきたく、ご連絡いたしました。

〇〇様にご入社いただけることを、社員一同、心より楽しみにしております。

つきましては、内定に関する詳細を記載した書類を添付いたしましたので、

内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。

■添付ファイル

・採用内定通知書.pdf

・労働条件通知書.pdf

・内定承諾書兼入社誓約書.pdf

お手数ではございますが、添付の「内定承諾書兼入社誓約書」に

ご署名・ご捺印の上、YYYY年MM月DD日(〇)までにご返送いただけますでしょうか。

ご返送は、本メールへの返信にPDFファイルを添付いただく形で問題ございません。

なお、押印した原本につきましても、本日付でご自宅住所へ発送いたしました。

ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

---

署名

株式会社〇〇

人事部 採用担当 〇〇 〇〇

住所:〒XXX-XXXX 東京都〇〇区...

TEL:XX-XXXX-XXXX

Email:XXXX@example.com

---

メール送付時の注意点

- 件名を分かりやすくする: 誰から、何のメールかが一目で分かるように、「【会社名】採用内定のご連絡(氏名)」といった件名にしましょう。

- ファイルのPDF化とパスワード設定: WordやExcelのファイルをそのまま添付するのは絶対に避けてください。必ずPDF形式に変換します。個人情報を含む重要書類のため、PDFファイルにパスワードを設定し、パスワードは別のメールで送るのが最も安全な方法です(ZIPファイルのパスワード付き暗号化は近年セキュリティ上の脆弱性が指摘されているため非推奨)。

- 誤送信の徹底防止: 宛先(To, CC, BCC)に間違いがないか、送信前に何度も確認してください。個人情報の漏洩につながる重大なインシデントです。

知っておくべき内定通知書の法的効力と注意点

内定通知書は、単なる「お知らせ」の書類ではありません。企業が発行し、応募者がそれに応じた時点で、法的な拘束力を持つ「契約」が成立します。この法的効力を正しく理解していないと、安易な内定取り消しが重大な労務トラブルに発展し、企業の評判や経営に深刻なダメージを与える可能性があります。ここでは、人事担当者が必ず知っておくべき内定通知書の法的な側面について、詳しく解説します。

内定通知書の法的効力

内定通知書そのものの発行は法律で義務付けられてはいませんが、一度発行すると法的には「労働契約の申込みの意思表示」と解釈されるのが一般的です。つまり、企業が応募者に対して「このような条件で、あなたと労働契約を結びたい」と正式に申し込んだ、という証拠になります。

そして、応募者がこの申込みに対して「内定承諾書」を提出したり、口頭で「入社します」と伝えたりするなど、承諾の意思表示をした時点で、両者の合意が成立します。この瞬間に成立するのが、「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれる特殊な労働契約です。

始期付解約権留保付労働契約とは?

少し難しい言葉ですが、分解して考えると分かりやすくなります。

- 始期付(しきつき): 「始期」とは、契約の効力が発生する開始時点のことです。この場合、「入社日」が始期にあたります。つまり、「入社日になったら、労働者として働く効力が開始される」という条件が付いた契約です。

- 解約権留保付(かいやくけんりゅうほつき): 「解約権留保」とは、契約を解約する権利を保持している、という意味です。内定通知書に記載された「内定取り消し事由」(例:大学を卒業できなかった場合、経歴に重大な虚偽があった場合など)に該当した場合に限り、企業側がこの労働契約を解約できる権利が留保されています。

要するに、「入社日までは実際に働く義務はないけれど、労働契約そのものは既に成立しており、特別な理由がない限り一方的に破棄することはできない」というのが、この契約の本質です。この点を理解することが、内定に関するトラブルを防ぐ第一歩となります。

内定が成立するタイミング

では、具体的にどの時点でこの「始期付解約権留保付労働契約」が成立するのでしょうか。判例などでは、「企業からの採用内定通知(申込み)に対し、学生・生徒が誓約書等を提出(承諾)した時点」で契約が成立するとされています。

- 企業の申込み: 企業が内定通知書を発送する(または口頭で内定を伝える)。

- 応募者の承諾: 応募者が内定承諾書を返送する(または口頭で入社の意思を伝える)。

この「申込み」と「承諾」という双方の意思表示が合致した時点で、契約は成立します。必ずしも書面のやり取りが必須ではなく、口頭でのやり取りでも契約は成立し得ますが、後のトラブルを避けるために書面で証拠を残すことが極めて重要です。企業が内定通知書を出し、応募者が内定承諾書を提出するという一連のプロセスは、この契約成立を明確にするための重要な儀式なのです。

内定取り消しは「解雇」に相当する

ここが最も重要なポイントです。前述の通り、内定の時点で労働契約は既に成立しています。そのため、企業が一方的に内定を取り消す行為は、法律上「解雇」と同じ扱いを受けます。

単なる「契約のキャンセル」ではなく、「既に成立している労働契約の解約」であるため、労働契約法第16条が適用されます。

労働契約法 第16条(解雇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

これは「解雇権濫用法理」と呼ばれるもので、使用者が労働者を自由に解雇することを厳しく制限しています。つまり、企業が内定を取り消すためには、「客観的に合理的な理由」があり、かつ「社会通念上、内定を取り消すのもやむを得ない」と誰もが納得できるような、よほどの事情がなければならないのです。

業績が悪化したから、もっと良い人材が見つかったから、といった安易な理由での内定取り消しは、この「解雇権濫用法理」によって無効と判断される可能性が極めて高く、もし裁判になれば企業側が敗訴するリスクが非常に大きいといえます。

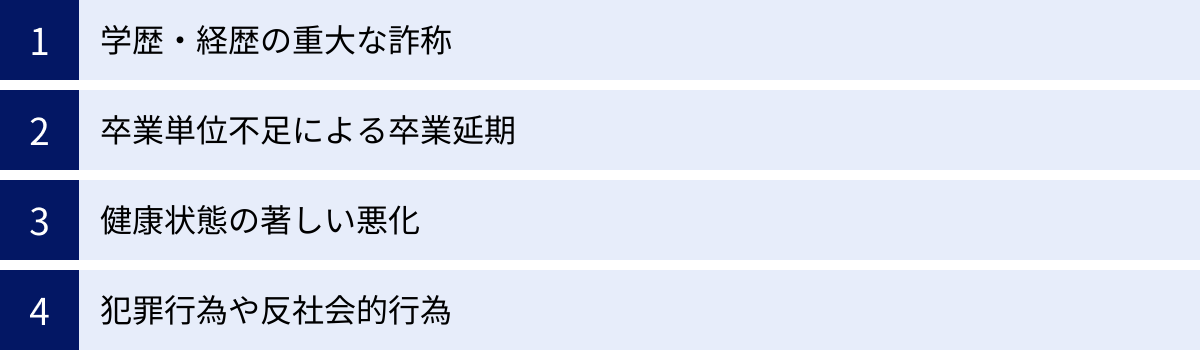

内定取り消しが認められる正当な理由とは

では、どのような場合であれば、内定取り消し(=解雇)が「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当」であるとして認められるのでしょうか。判例などから、主に以下のようなケースが挙げられます。

認められる可能性が高い理由(採用内定当時に知ることができなかった事実に基づくもの)

- 学歴・経歴の重大な詐称:

採用の判断に大きな影響を与えるような、重要な学歴や職歴を偽っていたことが発覚した場合です。例えば、大卒と偽っていたが実際は高卒だった、専門職採用で必須となる職務経験が全くなかった、といったケースです。些細な偽り(例:趣味や特技の誇張)では、取り消しの理由にはなりません。 - 卒業単位不足による卒業延期(新卒採用の場合):

新卒採用において「大学卒業」を雇用契約の条件としている場合、本人の責により卒業できなくなった場合は、契約の前提条件が満たされないため、内定取り消しが認められます。 - 健康状態の著しい悪化:

内定後に健康状態が著しく悪化し、正常な労務の提供が明らかに困難であると判断される場合です。ただし、業務に支障がない程度の病気や怪我を理由にすることは認められません。企業側には、配置転換など他の業務が可能かどうかも検討する義務があります。 - 犯罪行為や反社会的行為:

内定期間中に、刑事事件で逮捕・起訴されるなどの犯罪行為や、企業の社会的評価を著しく損なうような反道徳的な行為が発覚した場合です。

認められるのが極めて困難な理由(企業側の都合によるもの)

- 経営状況の悪化:

「業績が悪化したので内定を取り消す」という理由は、原則として認められません。これが認められるためには、いわゆる「整理解雇の四要件」に準ずる、非常に厳しい条件をクリアする必要があります。- 人員削減の必要性: 倒産の危機にあるなど、人員削減をしなければ企業の存続が危ういほどの経営上の必要性があること。

- 解雇回避努力: 役員報酬のカット、新規採用の停止、希望退職者の募集など、内定取り消しを回避するためにあらゆる手段を尽くしたこと。

- 人選の合理性: 内定を取り消す対象者の選定基準が、客観的・合理的であること。

- 手続きの妥当性: 内定者に対して、経営状況や内定取り消しの必要性について十分に説明し、誠意をもって協議を尽くしたこと。

これらの要件を満たすことは極めて難しく、安易な業績悪化を理由とした内定取り消しは、ほぼ認められないと考えるべきです。内定を出すということは、企業が将来の経営状況も含めて責任を負うという、重い約束なのです。

内定通知書に関するよくある質問

内定通知書を運用する上では、さまざまな疑問や迷いが生じるものです。ここでは、人事・採用担当者から寄せられることの多い質問について、Q&A形式で分かりやすく回答します。

新卒と中途採用で内容は変えるべき?

A: 基本的な構成は同じで問題ありませんが、対象者に合わせて一部の内容を調整することが望ましいです。

内定通知書に記載すべき必須項目(発行日、宛名、内定の事実、入社日など)は、新卒採用でも中途採用でも共通です。しかし、それぞれの状況に合わせて内容をカスタマイズすることで、より丁寧で分かりやすい通知書になります。

新卒採用者向けのポイント

- 入社までのスケジュールを明記: 内定式、懇親会、入社前研修など、入社日までのイベントやスケジュールが決まっている場合は、その旨を記載すると親切です。これにより、内定者は安心して学生生活を送りながら、社会人になる準備を進められます。

- 卒業を条件とする旨を明記: 「〇〇大学をYYYY年3月に卒業されることを条件として」といった一文を加えておくと、卒業できなかった場合の内定取り消しの根拠が明確になります。

- 連帯感を醸成するメッセージ: 「同期の仲間と共に成長し、活躍されることを期待しています」といった、同期入社の存在を意識させる言葉を入れると、入社への期待感を高めることができます。

中途採用者向けのポイント

- 個別の労働条件の再確認: 中途採用では、給与、役職、配属部署などが個別の交渉によって決まることが多いため、労働条件通知書を必ず同封し、合意内容に相違がないかを確認してもらうことが特に重要です。

- 入社日の柔軟な調整: 現職の引き継ぎなどを考慮し、入社日については事前に本人と十分にすり合わせた上で確定させ、その日付を正確に記載します。

- 即戦力としての期待を伝える: 「〇〇様がこれまでのご経験で培われた専門性を、弊社の△△事業で発揮していただけることを大いに期待しております」のように、具体的な活躍イメージを伝えることで、本人のモチベーション向上につながります。

- 退職手続きへの配慮: 「現職の退職手続き等でご不明な点がございましたら、ご相談ください」といった一文を添えると、丁寧な印象を与えます。

このように、相手の立場や状況を考慮した細やかな配慮が、内定者との良好な関係構築の第一歩となります。

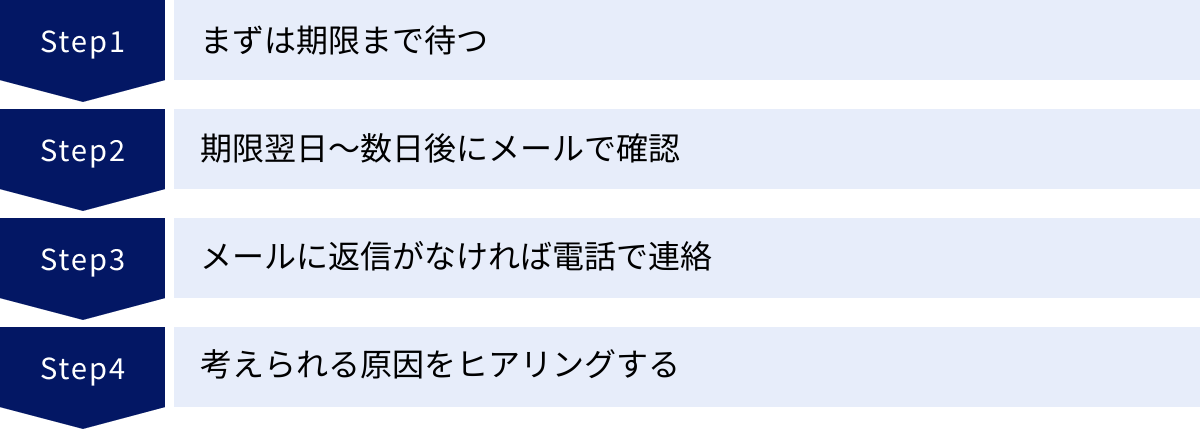

内定者から返信がない場合はどう対応する?

A: 放置せず、段階的に、かつ丁寧なコミュニケーションで状況を確認しましょう。

設定した返送期限を過ぎても内定承諾書が届かない、あるいは何の連絡もない場合、担当者は不安になるものです。しかし、焦って高圧的な態度を取るのは禁物です。内定者が悩んでいたり、単に忘れていたりする可能性も十分に考えられます。

対応ステップ

- まずは期限まで待つ: 期限前には催促せず、静かに待ちましょう。郵送の場合は、発送から到着までの時間も考慮します。

- 期限翌日〜数日後にメールで確認: 期限を過ぎたら、まずはメールでソフトに状況を伺います。攻撃的な文面にならないよう注意が必要です。

- 例文:

「件名:【株式会社〇〇】内定承諾書のご提出状況について」

「〇〇様 先日お送りいたしました内定承諾書ですが、ご提出状況はいかがでしょうか。書類の到着が確認できておりませんでしたので、念のためご連絡いたしました。もし、何かご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。」

- 例文:

- メールに返信がなければ電話で連絡: メールを送ってから2〜3日経っても返信がない場合は、電話で直接連絡してみましょう。ここでも、責めるような口調は避け、「メールをお送りしたのですが、ご覧いただけましたでしょうか」「何かお困りのことはありませんか」と、相手を気遣う姿勢で話すことが重要です。

- 考えられる原因をヒアリングする: 電話がつながったら、返信が遅れている理由をそれとなく尋ねてみましょう。

- 単に忘れていた、忙しかった

- 郵送トラブルで書類が届いていない

- 他社と迷っており、決断に時間がかかっている

- 条件面などで不明な点、不安な点がある

- 辞退しようと思っているが、連絡しづらかった

理由に応じて、再送付の手続きをしたり、相談に乗ったりと、適切な対応を取ります。

最も避けるべきは「放置」です。内定者の意思が不明なままでは、採用計画に支障が出ます。誠実なコミュニケーションを尽くして、入社意思の有無を明確にすることが、企業としての責任ある対応です。

内定辞退の連絡を受けたらどうする?

A: 内定者の意思を尊重し、誠実に対応します。可能であれば、今後のために辞退理由をヒアリングしましょう。

残念ながら、内定辞退の連絡を受けることもあります。労働者には職業選択の自由があるため、内定を辞退する権利があります。企業側は、その意思を尊重しなければなりません。

対応のポイント

- まずは受け入れる姿勢を示す: 電話やメールで辞退の連絡を受けたら、感情的にならず、「ご連絡いただきありがとうございます。〇〇様のご決断を尊重いたします。」と、まずは相手の意思を受け入れる姿勢を示しましょう。引き止めたい気持ちがあったとしても、威圧したり、翻意を強要したりするような言動は絶対に避けるべきです。企業の評判を著しく損なう可能性があります。

- 感謝を伝える: 「短い間でしたが、弊社の選考にご参加いただき、誠にありがとうございました。」と、選考プロセスに関わってくれたことへの感謝を伝えます。

- 辞退理由を尋ねる(任意): 「今後の採用活動の参考にさせていただきたいので、もし差し支えなければ、今回の決断に至った理由をお聞かせいただけますでしょうか」と、丁寧にお願いしてみましょう。強制はできませんが、もし理由(例:「他社の企業文化に魅力を感じた」「提示された給与が希望と合わなかった」など)を聞き出すことができれば、それは自社の採用活動における課題を浮き彫りにする貴重なフィードバックとなります。

- 今後の活躍を祈る言葉で締めくくる: 「〇〇様の今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。」といった言葉で、気持ちよくコミュニケーションを終えることが大切です。その内定者が、将来顧客や取引先になる可能性もゼロではありません。

- 書類の取り扱いについて伝える: 「ご提出いただいた応募書類につきましては、弊社にて責任をもって破棄いたします。」と伝え、個人情報の適切な管理を行う姿勢を示します。

内定辞退は残念な結果ですが、最後まで誠実に対応することで、企業のブランドイメージを守ることができます。

パートやアルバイトにも内定通知書は必要?

A: 法的義務はありませんが、トラブル防止とドタキャン対策のために発行することが強く推奨されます。

正社員と異なり、パートやアルバイトの採用で内定通知書を発行する慣行は一般的ではないかもしれません。しかし、内定通知書を発行することには大きなメリットがあります。

パート・アルバイトに内定通知書を発行するメリット

- 認識の齟齬を防ぐ: 採用の事実、勤務開始日、時給、勤務時間、業務内容などを書面で明確にすることで、「言った、言わない」のトラブルを未然に防ぎます。

- ドタキャンの防止: 口約束だけでなく、正式な書類を受け取ることで、採用される側も「ここで働くんだ」という責任感が芽生えやすくなります。これにより、勤務開始日当日に連絡なく来ない、いわゆる「ドタキャン(ばっくれ)」のリスクを低減させる効果が期待できます。

- 安心感と信頼の醸成: 「しっかりした職場だ」という安心感を与え、働くモチベーションを高めることにもつながります。

注意点:労働条件通知書は必須

内定通知書の発行は任意ですが、「労働条件通知書」の交付は、パートやアルバイトであっても法律で義務付けられています。そのため、実務上は「採用通知書兼労働条件通知書」といった形で一枚の書類にまとめ、採用決定時に交付するのが最も効率的で確実な方法です。

内定通知書を再発行する場合の対応は?

A: 内定者から依頼があった場合は、速やかに対応しましょう。

内定者が「内定通知書を紛失してしまった」「引越し手続きで必要になった」などの理由で、再発行を依頼してくることがあります。企業としては、誠実に対応すべきです。

再発行時の対応手順

- 依頼を受けたら快く応じる: まずは「承知いたしました。再発行して郵送(またはメールで送付)いたします。」と伝え、内定者を安心させましょう。

- 「(再発行)」と明記する: トラブルを避けるため、再発行する書類の件名や文書の欄外に「(再発行)」と明記するのが丁寧です。これにより、最初に発行したものと区別ができます。

- 発行日の取り扱い: 発行日は、最初に発行した日付のままにするのが一般的です。契約の申込みがあった日が変わるわけではないためです。ただし、社内のルールで再発行日の日付を記載すると決めている場合は、それに従います。

- 迅速な送付: 内定者が何らかの手続きで必要としているケースが多いため、可能な限り迅速に準備し、送付しましょう。

内定通知書のデータは、いつでも再発行できるように、社内で適切に保管しておくことが重要です。このような丁寧な対応が、入社前の信頼関係をさらに深めることにつながります。

まとめ

内定通知書は、採用活動のゴールであると同時に、企業と新しい仲間との関係が始まるスタート地点に立つ、非常に重要な文書です。この記事で解説してきた通り、その役割は単なる事務的な通知に留まりません。

内定通知書は、企業からの「期待」と「歓迎」を伝えるコミュニケーションツールです。心のこもった丁寧な文書は、内定者の心を掴み、入社への意欲を高めます。テンプレートを活用しつつも、自社の言葉で歓迎のメッセージを添える一工夫が、内定辞退を防ぎ、優秀な人材を確保する上で大きな力となります。

また、内定通知書は法的な効力を持つ「契約の申込み」です。応募者がこれに承諾した時点で「始期付解約権留保付労働契約」が成立し、その後の一方的な内定取り消しは「解雇」に相当するという重い意味を持ちます。この法的リスクを正しく理解し、客観的で合理的な理由なく内定を取り消すことがないよう、慎重な運用が求められます。

成功する採用活動のためには、以下のポイントを常に意識することが不可欠です。

- 正確性の徹底: 宛名や日付、記載内容に誤りがないよう、細心の注意とダブルチェックを怠らない。

- 網羅的な情報提供: 9つの必須項目を漏れなく記載し、労働条件通知書や内定承諾書といった必要書類を必ず同封する。

- 適切なタイミングと方法: 最終面接後1週間〜10日以内を目安に、郵送やメールなど、状況に応じた最適な方法で迅速かつ丁寧に通知する。

- 法的理解とコンプライアンス遵守: 内定の法的効力を正しく理解し、誠実な対応を貫く。

内定通知書一枚のクオリティが、企業のブランドイメージを左右し、入社後の従業員エンゲージメントにも影響を与えます。本記事でご紹介した知識とノウハウが、貴社の採用活動を成功に導き、未来の従業員との素晴らしい関係を築くための一助となれば幸いです。