内定の通知を受け取った喜びも束の間、「内定承諾書」という書類の提出を求められ、どのように対応すべきか戸惑っている方も多いのではないでしょうか。この書類は、あなたの入社の意思を企業に正式に伝えるための重要なものです。適切な対応ができるかどうかは、これから始まる社会人生活の第一印象を左右すると言っても過言ではありません。

この記事では、内定承諾書の基本的な知識から、提出前に確認すべき重要なポイント、郵送やメールでの提出方法、そして丁寧な印象を与える添え状の書き方まで、網羅的に解説します。具体的な例文も豊富に紹介するため、あなたは自信を持って手続きを進められるようになるでしょう。内定承諾に関するあらゆる疑問を解消し、晴れやかな気持ちで社会人としての一歩を踏み出すための準備を整えましょう。

目次

内定承諾書とは

内定承諾書は、企業から内定の通知を受けた求職者が、その内定を受け入れ、入社する意思があることを正式に企業へ示すための書類です。一般的には、内定通知書や労働条件通知書などと一緒に送られてきます。この書類に署名・押印して企業に返送することで、双方の合意が形成され、入社に向けたプロセスが本格的にスタートします。

この書類には、「入社承諾書」「内定誓約書」「入社誓約書」など、企業によってさまざまな名称が使われますが、その本質的な役割は同じです。求職者にとっては、複数の内定先の中から入社する企業を最終決定したという意思表示であり、企業にとっては、採用活動を終了し、その候補者の入社準備(備品の用意、研修の計画など)を開始するための重要な確認書類となります。

多くの場合、内定承諾書には、正当な理由なく入社を辞退しないことや、企業の規則を遵守することなどが記載されています。これに署名・押印することは、単なる形式的な手続きではなく、企業との間で交わす最初の「約束」としての重みを持っています。そのため、内容を十分に理解し、納得した上で提出することが極めて重要です。

内定通知書や労働条件通知書との違い

内定の段階で受け取る書類には、内定承諾書の他にも「内定通知書」や「労働条件通知書」などがあります。これらはそれぞれ目的と役割が異なるため、その違いを正確に理解しておくことが不可欠です。混同してしまうと、重要な確認事項を見落とす原因にもなりかねません。

| 書類名 | 目的と役割 | 発行元→受領者 | 法的義務 |

|---|---|---|---|

| 内定通知書 | 企業が求職者に対して「内定」を決定したことを正式に通知する書類。採用試験に合格したことの証明となる。 | 企業 → 求職者 | 発行義務なし |

| 内定承諾書(入社承諾書) | 求職者が企業からの内定を受諾し、入社する意思があることを示す書類。求職者が署名・押印して企業に返送する。 | 求職者 → 企業 | 提出義務なし(※) |

| 労働条件通知書 | 給与、勤務時間、休日、業務内容などの具体的な労働条件を明示する書類。労働基準法で交付が義務付けられている。 | 企業 → 求職者 | 発行義務あり |

※内定承諾書に法的な提出義務はありませんが、提出しない場合、企業は入社の意思がないと判断し、内定が取り消される可能性があります。

内定通知書は、企業からの一方的な「通知」です。「あなたを採用することに決めました」という意思表示であり、通常、この段階では求職者の意思は反映されていません。合格通知のようなものと考えると分かりやすいでしょう。

労働条件通知書は、これらの中で最も法的な重要性が高い書類です。労働基準法第15条に基づき、企業は労働者を採用する際に、賃金、労働時間、その他の労働条件を書面で明示することが義務付けられています。この書類に記載された内容が、実際に入社してからの待遇の根拠となるため、隅々まで注意深く確認する必要があります。口頭で聞いていた条件と相違がないか、不明な点はないかをチェックする上で欠かせない書類です。

そして内定承諾書は、これらを受けて求職者が行う「応答」です。企業からの内定通知と提示された労働条件を確認し、「その内容で合意し、貴社に入社します」という意思を伝える役割を担います。つまり、書類の流れとしては、まず企業から「内定通知書」と「労働条件通知書」が届き、その内容を求職者が確認・納得した上で、「内定承諾書」を企業に返送するというのが一般的です。この一連のやり取りを経て、企業と求職者の間で入社に関する合意が正式に成立します。

法的な効力はあるのか

「内定承諾書を提出したら、もう絶対に辞退できないのだろうか」「企業は一度出した内定を自由に取り消せるのだろうか」といった疑問は、多くの求職者が抱くものです。結論から言うと、内定承諾書の提出には法的な効力が発生します。

判例上、企業からの採用内定通知と、それに対する求職者からの内定承諾書の提出によって、「始期付解約権留保付労働契約(しきつきかいやくけんりゅうほつきろうどうけいやく)」という特殊な労働契約が成立したと解釈されています。

これは非常に重要な概念なので、少し詳しく解説します。

- 労働契約: 「内定」は単なる口約束ではなく、この時点で既に企業と求職者の間には法的な拘束力を持つ「労働契約」が成立しています。

- 始期付(しきつき): 契約の効力が発生する開始日(=入社日)が定められていることを意味します。例えば、4月1日入社であれば、その日から実際に働く義務と賃金を支払う義務が発生します。

- 解約権留保付(かいやくけんりゅうほつき): 企業側が、特定の条件下でこの労働契約を解約できる権利を留保している(持っている)ことを意味します。この「特定の条件」とは、内定承出時に知ることができなかったような重大な事実が後から判明した場合などを指します。

具体的には、企業が内定を取り消せるのは、以下のようなケースに限られます。

- 内定者が大学を卒業できなかった場合

- 内定者が健康上の理由で就労が著しく困難になった場合

- 内定者が犯罪行為を犯すなど、経歴詐称や重大な非行が発覚した場合

- 企業の経営が著しく悪化し、整理解雇の要件を満たす場合

このように、企業側が一方的に内定を取り消すことは、法的に厳しく制限されています。「他に良い人材が見つかったから」といった理由での内定取り消しは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない限り、不当解雇として無効になる可能性が高いです。

一方で、求職者側(労働者側)の権利はどうでしょうか。労働契約が成立している以上、本来は一方的に辞退(契約を破棄)することはできません。しかし、日本の民法では「退職の自由」が保障されています(民法第627条)。期間の定めのない雇用契約の場合、労働者はいつでも解約の申し入れをすることができ、申し入れの日から2週間が経過することで契約は終了します。

つまり、法的には、内定承諾書を提出した後でも、入社日の2週間前までに辞退の意思を伝えれば、法的には退職(内定辞退)が可能です。しかし、これはあくまで法律上の話です。企業はあなたのために採用活動を終了し、多くのコストと時間をかけて入社準備を進めています。そのため、承諾後の辞退は企業に多大な迷惑をかける行為であり、社会人としての信義に反する可能性があります。

したがって、内定承諾書に署名・押印する際は、その法的な重みを十分に理解し、安易な気持ちで提出するのではなく、本当に入社する覚悟が決まってから行うべきです。

内定承諾書を提出する前に確認すべきこと

内定の喜びに舞い上がり、すぐに内定承諾書にサインして返送したくなる気持ちはよく分かります。しかし、一度提出してしまうと、そこに書かれた内容に同意したことになり、後から「話が違う」となっても交渉は非常に困難になります。入社後のミスマッチやトラブルを防ぎ、後悔のない選択をするために、提出前に必ず確認すべき3つの重要項目を解説します。

雇用条件(給与・勤務地・業務内容など)

最も重要な確認事項は、言うまでもなく雇用条件です。これは、あなたの今後の働き方や生活に直結する根幹部分です。通常、内定通知書と同時に送付される「労働条件通知書」や「雇用契約書」に詳細が記載されています。これらの書類と、面接などで聞いていた話に相違がないか、一字一句、注意深く確認しましょう。

具体的にチェックすべき項目は多岐にわたります。

- 契約期間: 「期間の定めなし(正社員)」となっているか、あるいは契約社員の場合は契約期間と更新の有無・基準が明記されているかを確認します。

- 就業場所: 配属される勤務地が明記されているか。また、「将来的に国内外の事業所への転勤を命じることがある」といった記載があるかどうかも重要です。転勤の可能性や範囲について、想定と異なる場合は事前に確認が必要です。

- 業務内容: どのような職種で、具体的にどのような仕事内容を任されるのかを確認します。総合職採用の場合、入社後の配属先が未定であることも多いですが、その旨が記載されているかを確認しましょう。

- 勤務時間・休憩時間: 始業時刻と終業時刻、休憩時間が具体的に何時から何時までか。フレックスタイム制や裁量労働制など、特殊な勤務形態の場合はその詳細なルールが記載されているかを確認します。

- 休日・休暇: 年間休日数は何日か(週休2日制、祝日、夏季休暇、年末年始休暇など)。また、年次有給休暇の付与日数や取得ルールについても確認します。入社後6ヶ月で10日付与されるのが一般的です。

- 賃金(給与):

- 基本給: 月々の給与の基本となる金額です。

- 諸手当: 残業手当、通勤手当、住宅手当、役職手当など、どのような手当が、どのような条件で、いくら支給されるのかを細かく確認します。特に注意したいのが「固定残業代(みなし残業代)」です。給与に一定時間分の残業代が含まれている場合、その金額と相当する時間数が明記されていなければなりません。例えば、「月給25万円(固定残業代30時間分、5万円を含む)」のように具体的に記載されているかを確認し、その時間を超えた分の残業代は別途支給されるのかも確認しましょう。

- 賞与(ボーナス): 支給の有無、支給回数(年2回など)、算定基準(業績連動、基本給の〇ヶ月分など)が記載されているか。

- 昇給: 昇給の有無や時期、評価制度について確認します。

- 退職に関する事項: 定年の年齢や、自己都合退職の場合の手続き(何日前に申し出るかなど)について確認します。

これらの項目を一つひとつ丁寧に確認し、少しでも疑問や不明な点、あるいは面接時の説明と異なる点があれば、内定承諾書を提出する前に、必ず採用担当者に問い合わせて解消しておくことが重要です。質問することは決して失礼にはあたりません。むしろ、入社意欲が高いからこそ、条件を正確に理解しようとしている真摯な姿勢と評価されることの方が多いでしょう。曖昧な点を残したまま入社し、後で「こんなはずではなかった」と後悔することのないよう、最後の確認を怠らないでください。

入社日の確認

雇用条件と並んで重要なのが、入社日の確認です。内定承諾書や労働条件通知書に、入社予定日が明記されているかを必ず確認しましょう。新卒採用の場合は4月1日であることがほとんどですが、中途採用(転職)の場合は個別に設定されることが多いため、特に注意が必要です。

在職中の方が転職する場合、現在の職場の退職日と、新しい会社の入社日をスムーズに連携させる必要があります。多くの企業の就業規則では、退職の申し出は1ヶ月~3ヶ月前までに行うことと定められています。内定先から提示された入社日に間に合わせるためには、現在の職場にいつまでに退職の意思を伝えなければならないかを逆算して考える必要があります。

もし、提示された入社日では引き継ぎ期間が足りないなど、調整が必要な場合は、この段階で速やかに採用担当者に相談しましょう。内定承諾書を提出する前であれば、入社日の調整交渉に応じてもらえる可能性は十分にあります。正当な理由(円満退職のための引き継ぎ期間が必要など)を伝えれば、企業側も理解を示してくれることが多いです。

逆に、承諾書を提出してしまった後に入社日の変更をお願いするのは、企業側に迷惑をかけるだけでなく、「計画性がない」というマイナスの印象を与えかねません。入社準備を進めている企業側のスケジュールを狂わせてしまうことにもなります。

また、入社日までのスケジュールについても確認しておくと安心です。例えば、入社前研修や健康診断、必要書類の提出などが予定されている場合があります。それらがいつ、どこで行われるのかを把握しておくことで、余裕を持った準備ができます。特に遠方から転居を伴う場合は、住居探しや引越しのスケジュールも考慮に入れる必要があります。入社日を確定させることは、社会人として新しい生活を始めるためのスタートラインを定めることに他なりません。

内定承諾後の辞退は可能か

「もし、この後にもっと魅力的な企業から内定が出たらどうしよう…」と考えるのは、就職・転職活動中の人にとっては自然な心理かもしれません。では、一度内定承諾書を提出した後に、その内定を辞退することはできるのでしょうか。

前述の通り、法的な観点から言えば、内定承諾後の辞退は可能です。民法第627条により、労働者はいつでも解約(退職)の申し入れをすることができ、申し入れから2週間が経過すれば労働契約は終了します。これは内定段階で成立した「始期付解約権留保付労働契約」にも適用されると解釈されています。

しかし、「法的に可能であること」と「倫理的に許されるか、あるいは何のペナルティもないか」は全く別の問題です。内定を承諾するということは、企業に対して「貴社に入社します」という固い約束を交わす行為です。企業はその約束を信じて、他の候補者を断り、多額の費用と時間をかけた採用活動を終了させます。そして、あなたの入社に向けて、備品の購入、PCのセットアップ、研修の準備、配属先の調整など、具体的な準備に取り掛かります。

その段階で辞退を申し出ることは、これらの準備を全て無駄にし、企業に大きな損害と迷惑をかけることになります。場合によっては、採用計画を根本から見直さなければならなくなるかもしれません。このような背景から、内定承諾後の辞退は、社会人としての信義に著しく反する行為と見なされます。

損害賠償を請求されるのではないかと心配する方もいますが、実際に企業が内定辞退者に対して損害賠償を請求し、それが認められるケースは極めて稀です。しかし、そのようなリスクがゼロではないこと、そして何よりも、あなたの社会人としての信用を大きく損なう行為であることは間違いありません。同じ業界内であれば、悪い評判が伝わってしまう可能性も否定できません。

したがって、内定承諾書にサインする前には、「本当にこの会社で良いのか」「他の会社の選考結果を待たなくても後悔しないか」を自問自答し、固い決意を持って提出することが何よりも重要です。複数の内定で迷っている場合は、安易に承諾書を提出するのではなく、正直にその旨を採用担当者に伝え、提出期限の延長を相談する方が、よほど誠実な対応と言えるでしょう。

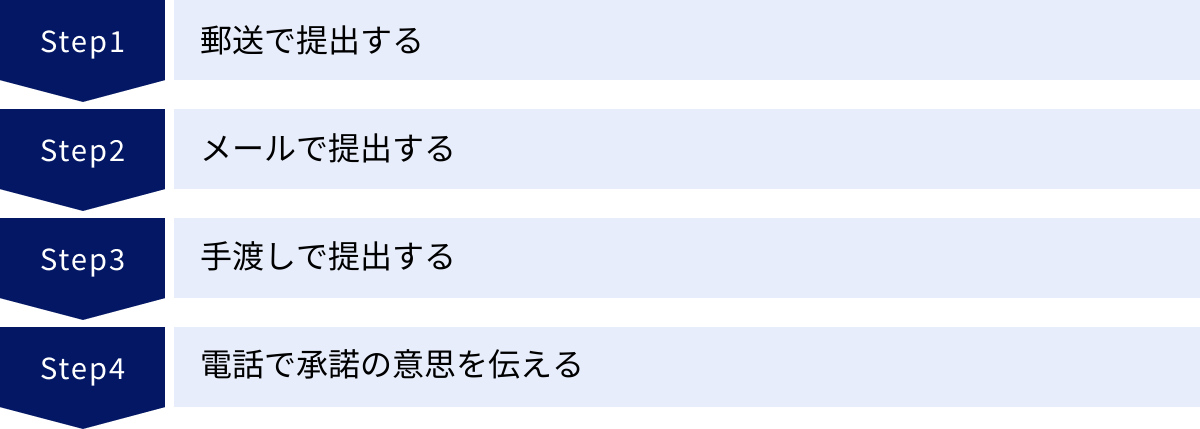

内定承諾書の提出方法

内定承諾書を準備したら、次は企業へ提出します。提出方法は、企業からの指示によって異なりますが、主に「郵送」「メール」「手渡し」の3つのパターンがあります。また、書類提出の前に、まず電話で承諾の意思を伝えるのが丁寧な対応とされる場合もあります。ここでは、それぞれの方法における基本的なマナーと手順を解説します。企業から指定された方法に従うことが大前提ですが、指定がない場合は郵送が最も一般的で確実な方法です。

郵送で提出する

郵送は、内定承諾書を提出する際の最もオーソドックスな方法です。形として書類が残り、送付した記録も確認できるため、企業側にも安心感を与えます。ただ送るだけでなく、社会人としてのマナーを示すためのポイントがいくつかあります。

- 必要書類を揃える: 内定承諾書に署名・押印し、その他に提出を求められている書類(身元保証書、成績証明書など)があれば全て揃えます。

- 添え状を作成する: 企業への感謝と入社の意思を伝える「添え状(送付状)」を作成し、同封するのがビジネスマナーです。詳細は後の章で詳しく解説しますが、これは丁寧な印象を与えるために非常に重要です。

- クリアファイルにまとめる: 揃えた書類を、郵送中に折れたり汚れたりしないようにクリアファイルに入れます。入れる順番は、上から「添え状」「内定承諾書」「その他の書類」の順が一般的です。

- 封筒に入れる: 書類を折らずに入れられる「角形2号(A4サイズ対応)」の白い封筒を用意し、クリアファイルごと入れます。

- 宛名書き・切手貼付: 封筒の表面と裏面に必要事項を記入し、切手を貼ります。これも詳しい書き方は後の章で解説します。

- 郵送する: ポストに投函するのではなく、郵便局の窓口に持ち込んで郵送するのが最も確実です。料金不足を防げるだけでなく、「特定記録郵便」や「簡易書留」といったオプションを利用できます。

- 特定記録郵便: 郵便物が配達されたことを記録してくれるサービスです。相手の郵便受けに投函されるため、受領印は不要ですが、インターネット上で配達状況を追跡できます。「きちんと届いたか」を確認できるため安心です。

- 簡易書留: 配達員が対面で手渡しし、受領印または署名をもらうサービスです。より確実に相手に届いたことを証明できます。

重要な書類ですので、万が一の郵便事故に備え、少なくとも「特定記録郵便」を利用することを強くおすすめします。これは、あなたが書類の送付に対して責任感を持っていることの証にもなります。

メールで提出する

近年、ペーパーレス化の推進により、内定承諾書をメールで提出するよう指示する企業も増えてきました。この方法は、郵送に比べて迅速に提出できるメリットがありますが、いくつかの注意点があります。

メールでの提出は、必ず企業から指示があった場合にのみ行いましょう。指示がないにもかかわらず自己判断でメールで送るのは、ビジネスマナーを知らないと受け取られる可能性があるため避けるべきです。

- 内定承諾書をデータ化する: 署名・押印した内定承諾書をスキャナーやスマートフォンのスキャンアプリを使って、PDF形式のファイルに変換します。写真は不鮮明になりがちなので、必ずスキャン機能を使い、文字がはっきりと読める高画質なデータを作成しましょう。ファイル名は「内定承諾書_氏名.pdf」のように、内容と誰の書類かが分かるようにします。

- メールを作成する: 件名や本文の書き方にはマナーがあります。後の章で例文と共に詳しく解説しますが、件名は「【内定承諾のご連絡】氏名(大学名)」のように、一目で用件が分かるように工夫します。

- PDFファイルを添付する: 作成したPDFファイルをメールに添付します。送信前には、必ず添付漏れがないか、そして正しいファイルが添付されているかをダブルチェックしましょう。個人情報が含まれるため、企業から指示があれば、PDFファイルにパスワードを設定し、パスワードは別のメールで送るなどのセキュリティ対策を行うと、より丁寧な印象になります。

- 送信・確認: 企業の就業時間内に送信するのがマナーです。送信後は、無事に届いたか不安な場合は、「お忙しいところ恐れ入りますが、ファイルが問題なく開封できましたかご確認いただけますと幸いです」といった一文を添えても良いでしょう。

手渡しで提出する

内定者懇親会や入社前研修、あるいは別途指定された日時に会社を訪問し、採用担当者に直接手渡しで提出するケースもあります。対面で渡すため、郵送やメール以上にあなたの印象がダイレクトに伝わります。

- 書類を準備する: 郵送の場合と同様に、署名・押印した内定承諾書やその他の必要書類を揃えます。手渡しの場合、添え状は原則として不要です。なぜなら、添え状は「誰が何を同封したか」を伝える役割を担うものであり、対面で直接渡す場合はその必要がないからです。

- クリアファイルと封筒を用意する: 郵送時と同じく、書類はクリアファイルにまとめます。そして、そのクリアファイルを封筒に入れます。書類を裸のまま渡すのはマナー違反です。封筒は、郵送ではないので封をする必要はありません。

- 封筒の書き方: 表面の中央に「内定承諾書」、または「応募書類在中」と朱書きし、裏面の左下に自分の大学・学部名、氏名、住所、連絡先を記入します。宛名は、直接手渡す相手が分かっているため、記入する必要はありません。

- 渡し方: 担当者と対面したら、まず挨拶をします。そして、「こちら、ご指示いただきました内定承諾書でございます」といった一言を添え、封筒からクリアファイルを取り出し、相手が読みやすい向きにして両手で渡すのが最も丁寧なマナーです。封筒は自分で持ち帰ります。封筒ごと渡してしまうと、相手に開封の手間をかけさせてしまうため、避けるのが賢明です。

電話で承諾の意思を伝える

書類を提出する前に、まずは電話で内定承諾の意思を伝えることが求められる場合や、自主的にそのように動くことで、より迅速かつ丁寧な印象を与えられる場合があります。特に、内定通知を受け取ってから返答までに少し時間がかかった場合などは、まず電話で一報を入れるのが良いでしょう。

- 準備をする: 電話をかける前に、話す内容(内定へのお礼、承諾の意思、今後の流れの確認など)を簡単にメモしておくと、落ち着いて話せます。また、企業の担当者の部署名と氏名を正確に確認しておきましょう。

- 環境を整える: 周囲が静かで、電波状況の良い場所からかけます。騒がしい場所や移動中にかけるのは失礼にあたります。

- 時間帯に配慮する: 企業の就業時間内にかけ、始業直後(9時~10時頃)、昼休み(12時~13時頃)、終業間際(17時以降)の忙しい時間帯は避けるのがマナーです。10時~12時、14時~16時あたりが比較的繋がりやすい時間帯です。

- 電話のかけ方:

- まず、自分の大学名と氏名を名乗り、「採用担当の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか」と取り次ぎをお願いします。

- 担当者に繋がったら、改めて名乗り、「この度は内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。謹んでお受けしたく、お電話いたしました」と、内定へのお礼と承諾の意思を明確に伝えます。

- その後、「つきましては、ご送付いただきました内定承諾書を、本日付で郵送(またはご指示の方法で提出)させていただきます」と、書類の提出についても触れておくとスムーズです。

- 最後に、「今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と挨拶をして、相手が電話を切るのを待ってから静かに切ります。

電話で一報を入れることで、あなたの迅速な対応と高い入社意欲を示すことができます。重要な連絡はまず声で直接伝える、という姿勢は、ビジネスにおける信頼関係の構築に繋がります。

内定承諾書に添え状は必要か

内定承諾書を郵送する際に、「添え状」を同封すべきかどうかで悩む方は少なくありません。結論から言うと、企業から特に指示がなくても、添え状を同封するのが一般的であり、推奨されるビジネスマナーです。なぜなら、添え状は単なる挨拶状ではなく、あなたの丁寧さや誠実さを伝えるための重要なコミュニケーションツールだからです。

添え状とは

添え状(そえじょう)とは、送付状やカバーレターとも呼ばれ、ビジネスシーンにおいて書類を送付する際に同封する挨拶状のことです。その主な役割は以下の3つです。

- 挨拶と差出人の明示: 「誰が(差出人)」「誰に(宛先)」送った書類であるかを明確にします。

- 内容物の明示: 「何を(送付書類名)」「どれだけ(部数)」送ったのかを一覧で示します。これにより、受け取った側は内容物の確認が容易になり、書類の不足などがないかをすぐにチェックできます。

- 用件とメッセージの伝達: 書類を送付した目的や経緯を簡潔に伝えます。内定承諾書の場合は、「内定へのお礼」や「入社への意気込み」などを伝えることで、事務的な手続きに人間味を加え、ポジティブな印象を与えることができます。

採用担当者は日々多くの郵便物を受け取ります。その中で、添え状がきちんと添付されている書類は、受け手への配慮が感じられ、丁寧でしっかりした人物であるという印象を与えます。逆に、内定承諾書だけが封筒に一枚だけ入っていると、少し無機質で事務的な印象を与えてしまう可能性があります。これから長い付き合いが始まる企業に対して、最初の公式なやり取りで良い印象を持ってもらうために、添え状は非常に有効なツールなのです。

添え状を同封するのが一般的なマナー

前述の通り、内定承諾書を郵送で提出する際には、添え状を同封するのが社会人としての基本的なマナーとされています。企業側から「添え状は不要です」と明確な指示がない限りは、作成して同封しましょう。

添え状を同封するメリットは数多くあります。

- 丁寧で誠実な印象: ビジネスマナーを心得ていることを示し、相手への配慮ができる人物であるという評価に繋がります。

- 感謝と入社意欲のアピール: 定型的な内定承諾書だけでは伝えきれない、内定に対する感謝の気持ちや、入社後の活躍に向けた意気込みを自分の言葉で伝えることができます。これは、企業側にとって嬉しいメッセージであり、あなたの入社への期待感を高める効果があります。

- 事務手続きの円滑化: 同封書類が一覧で記載されているため、受け取った担当者は内容物の確認をスムーズに行うことができます。これは、相手の業務を助けるという点で、立派な配慮です。

もちろん、添え状の内容が採用の可否を覆すことはありません。しかし、あなたの第一印象を決定づける重要な要素の一つであることは間違いありません。これからお世話になる会社への最初の公式なコンタクトとして、敬意と誠意を示すために、ぜひ添え状の作成に取り組んでみましょう。

ただし、いくつか例外もあります。

- 手渡しの場合: 前述の通り、担当者に直接手渡す場合は、口頭で挨拶と用件を伝えられるため、添え状は原則として不要です。

- メールで提出する場合: メール本文が添え状の役割を果たします。そのため、別途添え状のファイルを作成して添付する必要はありません。メール本文に、添え状に書くべき要素(宛名、挨拶、用件、署名など)を盛り込みます。

これらの例外を除き、郵送で書類を送る際には、「添え状はセットで同封するもの」と覚えておくのが良いでしょう。

【例文あり】内定承諾書に同封する添え状の書き方

添え状の重要性が分かったところで、次はその具体的な書き方について解説します。ビジネス文書には決まった型があり、そのルールに則って作成することが大切です。ここでは、誰でも簡単に作成できるよう、基本構成から例文、作成時のポイントまでを詳しく見ていきましょう。

添え状の例文

まずは、どのようなものを作成するのか、全体像を掴むために例文を見てみましょう。ここでは、新卒向けの基本的な例文と、転職者向けの例文を2つ紹介します。

【例文1:新卒者向けの基本的な添え状】

令和〇年〇月〇日

株式会社〇〇

人事部 採用ご担当者様

〒123-4567

東京都〇〇区〇〇1-2-3

〇〇大学〇〇学部〇〇学科

鈴木 太郎

電話番号:090-1234-5678

メールアドレス:suzuki.taro@example.com

**内定承諾書送付の件**

拝啓

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度は、内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。貴社からの内定を謹んでお受けしたく、本書面をお送りいたします。

面接を通じて、社員の皆様の温かいお人柄や、〇〇という事業にかける熱い想いに触れ、貴社でキャリアをスタートさせたいという気持ちがより一層強くなりました。

一日も早く貴社の一員として貢献できるよう、残りの学生生活も自己研鑽に励む所存です。

ご多忙の折とは存じますが、ご査収のほど、よろしくお願い申し上げます。

入社後は、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【同封書類】

1. 内定承諾書 1通

2. 身元保証書 1通

以上

【例文2:転職者向けの添え状】

令和〇年〇月〇日

株式会社〇〇

営業部 部長 〇〇 〇〇様

〒123-4567

東京都〇〇区〇〇1-2-3

山田 花子

電話番号:080-9876-5432

メールアドレス:yamada.hanako@example.com

**採用内定ご承諾および書類送付の件**

拝啓

秋冷の候、貴社におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、この度は採用内定のご通知を賜り、心より御礼申し上げます。貴社からの内定を喜んでお受けさせていただきたく、下記の通り書類を提出いたします。

これまでの〇〇業界で培ってまいりました営業経験とスキルを活かし、一日も早く貴社の発展に貢献できますよう、全力を尽くす所存です。

入社を心待ちにしております。

ご査収の上、よろしくお取り計らいくださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

【同封書類】

1. 内定承諾書 1通

2. 雇用契約書 2通(うち1通に署名・押印)

以上

これらはあくまで一例です。他にも、入社への意欲をより具体的に示す例文や、シンプルな構成の例文など、状況に応じてアレンジが可能です。重要なのは、感謝と誠意が伝わる丁寧な言葉遣いを心がけることです。

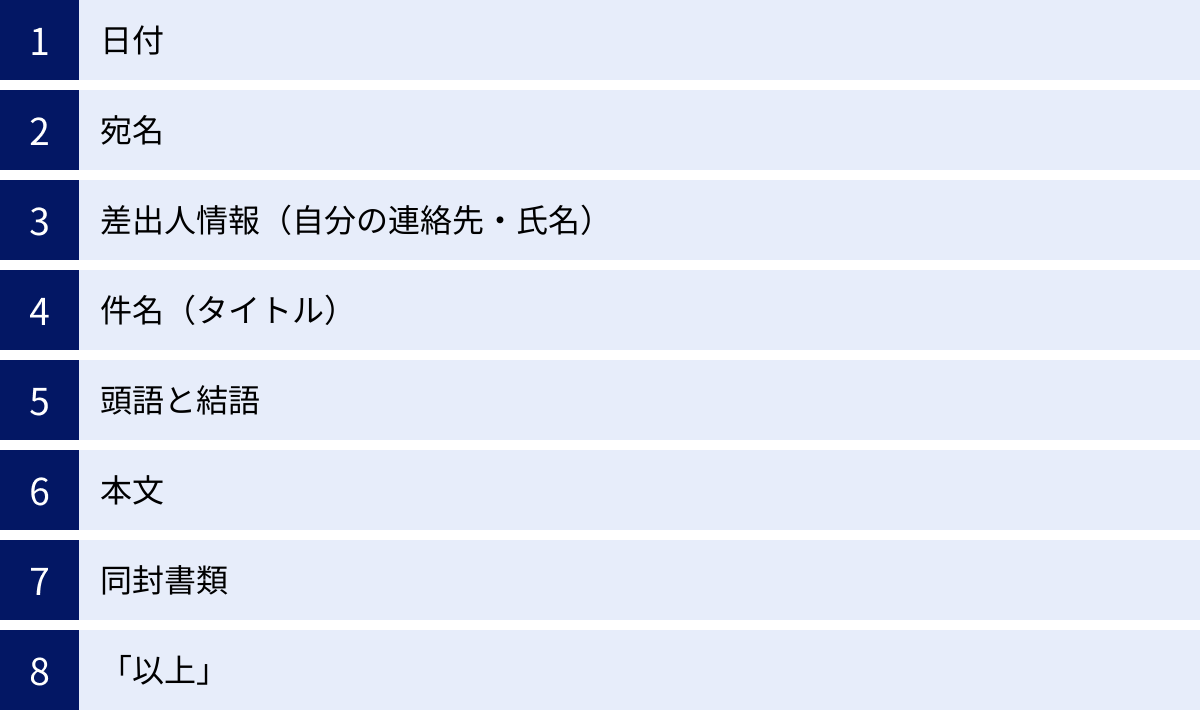

記載する8つの基本項目

添え状は、以下の8つの基本項目で構成されています。それぞれの書き方のルールを覚えて、正しく作成しましょう。

① 日付

- 記載位置: 文書の右上に記載します。

- 内容: 添え状を作成した日ではなく、ポストに投函する日、または郵便局の窓口に持ち込む日を記入します。

- 書式: 和暦(令和〇年〇月〇日)で書くのが一般的です。

② 宛名

- 記載位置: 日付の下、左寄せで記載します。

- 内容: 会社名、部署名、役職名、担当者名の順に書きます。

- 会社名: 「(株)」などと略さず、「株式会社〇〇」と正式名称で記載します。

- 部署名・担当者名: 担当者の氏名が分かっている場合は、「人事部 部長 〇〇 〇〇様」のように役職名と氏名をフルネームで書きます。氏名の後には「様」をつけます。役職名が敬称になるため、「部長様」とはしないように注意しましょう。

- 担当者名が不明な場合: 「人事部 採用ご担当者様」と記載します。部署名も不明な場合は「株式会社〇〇 採用ご担当者様」とします。

③ 差出人情報(自分の連絡先・氏名)

- 記載位置: 宛名の下、右寄せで記載します。

- 内容: 以下の情報を上から順に記載します。

- 郵便番号・住所

- 大学名・学部・学科名(新卒の場合)

- 氏名(フルネーム)

- 電話番号

- メールアドレス

- 企業からの連絡がスムーズに取れるよう、正確に記載しましょう。

④ 件名(タイトル)

- 記載位置: 差出人情報の下、中央に記載します。

- 内容: 「内定承諾書送付の件」「採用内定ご承諾および書類送付の件」など、何に関する書類なのかが一目で分かるように、簡潔に記載します。他の文字より少し大きく、太字にするとより分かりやすくなります。

⑤ 頭語と結語

- 記載位置: 本文の最初と最後に記載します。

- 内容: ビジネス文書の基本的な形式です。「拝啓」(手紙を謹んで始めます)で始まり、「敬具」(謹んで申し上げました)で終わるのが最も一般的です。頭語と結語は必ずセットで使います。「拝啓」と「敬具」、「謹啓」と「謹白」などの組み合わせを間違えないようにしましょう。

⑥ 本文

- 構成: 本文は主に「時候の挨拶」「お礼と承諾の意思」「入社への抱負」「結びの挨拶」の4つの要素で構成されます。

- 時候の挨拶: 「拝啓」に続けて、一字下げてから書き始めます。「時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」といった定型文で問題ありません。

- お礼と承諾の意思: 「この度は、内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。貴社からの内定を謹んでお受けいたします。」など、まずは内定に対する感謝と、承諾する意思を明確に伝えます。

- 入社への抱負: 「面接でお話を伺い、~という点に大変魅力を感じました」「一日も早く貴社に貢献できるよう~」など、簡潔に入社後の意気込みや熱意を伝えます。長文になりすぎず、1~2文でまとめるのがポイントです。

- 結びの挨拶: 「ご多忙の折とは存じますが、ご査収のほど、よろしくお願い申し上げます。」といった言葉で締めくくります。

⑦ 同封書類

- 記載位置: 「敬具」で本文を締めくくった後、1~2行空けて中央に「記」と書きます。その下に、同封する書類を箇条書きで記載します。

- 内容: 「内定承諾書 1通」「身元保証書 1通」のように、書類名と部数を正確に記載します。これにより、受け取った側が内容物を簡単に確認できます。

⑧ 「以上」

- 記載位置: 同封書類のリストを書き終えたら、1行空けて右下に記載します。

- 内容: 「以上」と記載することで、「記」から始まった書類リストがここで終わりであることを示します。

添え状を作成するときのポイント

上記の基本構成に沿って作成する際に、いくつか注意すべきポイントがあります。

手書きとパソコン作成はどちらが良いか

結論として、どちらでも問題ありませんが、パソコンでの作成が一般的で推奨されます。

- パソコン作成のメリット:

- 誰にとっても読みやすい。

- 修正や書き直しが容易。

- ビジネス文書として洗練された印象を与えられる。

- 手書きのメリット:

- 丁寧に書くことで、熱意や誠実さが伝わりやすい。

字に自信があり、より気持ちを込めたい場合は手書きも良い選択ですが、自信がない場合は無理をせず、読みやすさを優先してパソコンで作成するのが無難です。重要なのは内容であり、相手が読みやすいように配慮することです。

用紙のサイズと種類

- サイズ: A4サイズ(210mm × 297mm)が基本です。内定承諾書など、他の同封書類もA4サイズであることが多いため、サイズを統一することで見栄えが良くなります。

- 種類: 一般的な白いコピー用紙で十分です。特別な装飾や色がついているものは避け、無地のものを選びましょう。少し厚手の上質紙を使うと、よりしっかりとした印象になります。

ペンやフォントの選び方

- 手書きの場合:

- ペン: 黒色のボールペンまたは万年筆を使用します。インクがにじんだり、かすれたりしないものを選びましょう。

- 注意点: 摩擦で消えるボールペンは絶対に使用しないでください。公的な書類では改ざんの可能性があるため、マナー違反と見なされます。

- パソコン作成の場合:

- フォント: 明朝体(MS明朝、游明朝など)がビジネス文書の標準とされており、フォーマルな印象を与えます。ゴシック体は視認性が高いですが、ややカジュアルな印象になるため、避けるのが無難です。

- フォントサイズ: 10.5ポイント~12ポイントが最も読みやすいとされています。宛名や件名を少し大きくするなど、メリハリをつけると良いでしょう。

- 色: 全て黒色で統一します。

これらのポイントを押さえることで、誰でもマナーに沿った丁寧な添え状を作成できます。

内定承諾書を郵送する際のマナー

書類の準備が整ったら、最後のステップは郵送です。封筒の選び方から宛名の書き方、書類の入れ方まで、細かな配慮があなたの評価に繋がります。受け取った採用担当者が気持ちよく開封できるよう、社会人として知っておくべき郵送のマナーを徹底解説します。

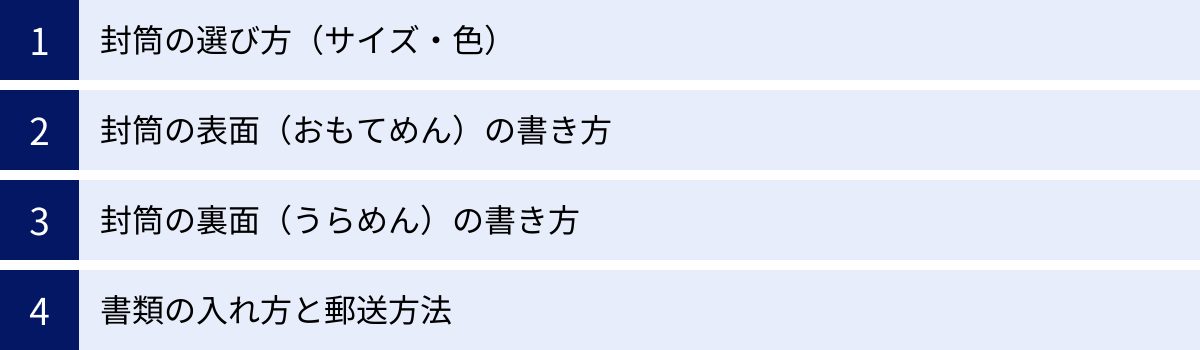

封筒の選び方(サイズ・色)

まず、書類を入れる封筒選びが重要です。コンビニや文房具店で手軽に購入できますが、適切なものを選びましょう。

- サイズ: 「角形2号(かくがたにごう)」を選びましょう。これはA4サイズの書類(210mm × 297mm)を折らずにそのまま入れることができる大きさ(240mm × 332mm)です。内定承諾書のような重要書類は、折り目をつけずに提出するのがマナーです。履歴書などを送る際に使った「角形A4号」でも問題ありません。小さい長形3号封筒に合わせて書類を三つ折りにするのは、相手に開封の手間をかけさせるだけでなく、書類を軽んじている印象を与えかねないため、絶対に避けましょう。

- 色: ビジネス文書では白色の封筒を使用するのが最もフォーマルで適切です。事務用品としてよく使われる茶封筒(クラフト封筒)は、社内のやり取りや請求書の送付など、事務的な用途で使われることが多く、重要書類や応募書類の送付には適していません。白封筒は清潔感があり、丁寧な印象を与えます。

封筒の表面(おもてめん)の書き方

封筒の表面は、企業の顔となる部分です。正しい書き方で、敬意を示しましょう。縦書きが基本です。

- 郵便番号: 封筒の右上にある郵便番号欄に、算用数字で正確に記入します。

- 住所: 郵便番号欄の右端のラインに揃えるように、上から書き始めます。都道府県から省略せずに、ビル名や階数まで正確に記載します。「丁目」「番」「号」なども、「-(ハイフン)」で略さずに「〇丁目〇番〇号」と漢字で書くのが正式です。

- 会社名・部署名・宛名: 封筒の中央に、住所よりも一回り大きな文字で書きます。会社名は「(株)」などと略さず、「株式会社〇〇」と正式名称で記載します。部署名や役職、担当者名が分かっている場合は、会社名の横に続けて書きます。担当者名が一番下に来るようにし、名前の下に「様」をつけます。

- 「内定承諾書在中」の朱書き: 封筒の左下に、赤色のペンで「内定承諾書在中」と書き、その周りを四角い枠で囲みます。これを「外脇付け(そとわきづけ)」と言います。これがあることで、採用担当者は多くの郵便物の中から重要書類であることを一目で認識でき、開封が後回しにされたり、他の部署に誤って渡されたりするのを防ぐことができます。非常に重要なポイントなので、忘れずに記載しましょう。

封筒の裏面(うらめん)の書き方

裏面には、差出人であるあなたの情報を記載します。万が一、宛先不明で返送される場合にも必要です。

- 自分の住所・氏名: 封筒の左下に、表面よりも少し小さな文字で記載します。郵便番号、住所、大学名・学部名、氏名の順に書きます。住所は表面と同様、都道府県から正確に記載しましょう。

- 投函日の日付: 左上に、投函する日付を「令和〇年〇月〇日」のように和暦で記載するのが丁寧です。必須ではありませんが、書いておくとより親切です。

- 封締め: 封筒をのりでしっかりと閉じたら、綴じ目の中央に「〆」または「封」という字を書きます。これは「封締め(ふうじめ)」と呼ばれ、「確かに自分で封をして、途中で誰にも開封されていません」という証明になります。「〆」は「締」の略字であり、「×(バツ)」ではないので注意しましょう。

書類の入れ方と郵送方法

封筒に書類を入れる際にも、受け取る相手への配慮が求められます。

書類はクリアファイルにまとめる

用意した書類(添え状、内定承諾書、その他)は、そのまま封筒に入れるのではなく、必ず無色透明のクリアファイルにまとめましょう。これは、郵送中に雨などで封筒が濡れてしまったり、配送過程で折れ曲がってしまったりするのを防ぐためです。書類を綺麗な状態で相手に届けるという、当たり前のようでいて非常に大切な配慮です。

書類の順番と向きを揃える

クリアファイルに入れる書類の順番にもマナーがあります。受け取った相手が、上から順に確認できるように整えましょう。

- 添え状

- 内定承諾書

- その他の提出書類(身元保証書など)

この順番で重ねます。そして、全ての書類の上下・表裏の向きを揃えてクリアファイルに入れます。封筒に入れる際も、書類の表面(宛名が書かれている側)が封筒の表面と同じ向きになるように入れます。これらの細かな気配りが、あなたの几帳面さや丁寧な人柄を伝えます。

封筒の閉じ方と切手

- 閉じ方: 封は、液体のりやスティックのりを使って、剥がれないようにしっかりと閉じます。セロハンテープやホッチキスで留めるのは、見た目が美しくないだけでなく、剥がれやすいため不適切です。両面テープを使うと綺麗に仕上がります。

- 切手: 切手は、封筒の左上にまっすぐに貼ります。料金不足は大変失礼にあたるため、重さを正確に測ってくれる郵便局の窓口で手続きするのが最も確実です。角形2号封筒にA4用紙数枚とクリアファイルを入れると、定形外郵便物となり、重さによって料金が変わります(50g以内なら120円、100g以内なら140円など)。記念切手やキャラクターものの切手は避け、通常の普通切手を使用しましょう。前述の通り、重要書類なので「特定記録郵便」や「簡易書留」を利用することをおすすめします。

内定承諾をメールで伝える場合のマナーと例文

近年では、企業側の指示により、内定承諾の連絡や書類の提出をメールで行うケースも増えています。郵送に比べて手軽でスピーディーですが、メールならではのマナーと注意点があります。ここでは、メールで内定承諾を伝える際のポイントと、そのまま使える例文を解説します。

企業から指示がある場合のみが基本

まず大前提として、自己判断でメールだけで済ませるのは避けましょう。内定承諾のような重要な手続きは、現在でも書面(郵送)で行うのが正式な方法と考える企業が多いです。メールでの提出が許されるのは、以下のような場合に限られます。

- 採用担当者から「内定承諾書はスキャンしてメールで送ってください」と明確な指示があった場合。

- 海外に住んでいるなど、物理的に郵送が困難な状況で、企業に相談して許可を得た場合。

- 「まずメールで承諾の意思を連絡し、原本は後日郵送してください」という指示があった場合。

指示がないにも関わらずメールで送ってしまうと、「正式な手続きを軽んじている」「ビジネスマナーを知らない」というマイナスの印象を与えかねません。必ず企業の指示に従うことが、信頼関係を築く第一歩です。

件名の書き方

採用担当者は、日々大量のメールを処理しています。そのため、他のメールに埋もれてしまわないよう、件名を見ただけで「誰から」「何の」メールかが一目で分かるように工夫することが非常に重要です。

【良い件名の例】

- 内定承諾のご連絡/氏名(〇〇大学)

- 【内定承諾の件】〇〇大学 氏名

- (Re: 採用内定のご連絡)内定承諾のご連絡/氏名

「内定承諾」というキーワードと、自分の氏名・大学名(または現職名)を必ず入れましょう。企業からの内定通知メールに返信する形で送る場合は、件名の「Re:」は消さずにそのままにし、元の件名の後ろに用件と氏名を追加すると、やり取りの経緯が分かりやすくなります。

【悪い件名の例】

- 「お世話になります」

- 「(無題)」

- 「内定の件」

これでは、誰からの何のメールか分からず、開封が後回しにされたり、迷惑メールと間違われたりする可能性があります。

本文の書き方と例文

メールの本文は、郵送時の添え状と同様の役割を果たします。簡潔かつ丁寧に、必要な情報を盛り込みましょう。基本的な構成は以下の通りです。

- 宛名: 会社名、部署名、担当者名を正式名称で記載します。

- 挨拶と名乗り: 「お世話になっております。」といった挨拶に続けて、自分の大学名と氏名を名乗ります。

- 内定へのお礼と承諾の意思: 内定通知に対する感謝の気持ちと、内定を承諾する意思を明確に伝えます。

- 添付ファイルの案内: 内定承諾書をPDFで添付している旨を伝えます。

- 入社後の抱負: 簡潔に入社への意気込みを述べます。

- 結びの挨拶: 「今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。」などで締めくくります。

- 署名: 氏名、大学名・学部、住所、電話番号、メールアドレスを記載します。

【内定承諾をメールで伝える場合の例文】

件名:内定承諾のご連絡/鈴木 太郎(〇〇大学)

株式会社〇〇

人事部 採用ご担当 〇〇様

お世話になっております。

〇〇大学〇〇学部の鈴木太郎です。

この度は、採用内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。

貴社からの内定を、謹んでお受けしたく存じます。

ご指示いただきました内定承諾書につきまして、署名・押印の上、

本メールにPDFファイルにて添付いたしました。

お忙しいところ恐縮ですが、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

入社後は、一日も早く貴社の一員として貢献できるよう、

精一杯努力してまいります。

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

鈴木 太郎(Suzuki, Taro)

〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科 4年

〒123-4567

東京都〇〇区〇〇1-2-3

電話番号:090-1234-5678

メールアドレス:suzuki.taro@example.com

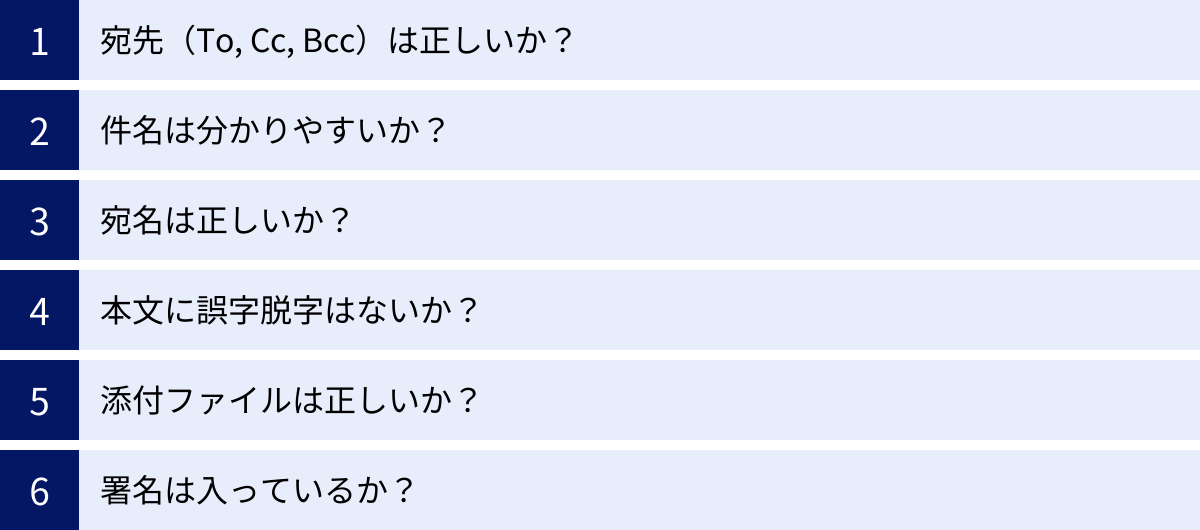

【メール送信前の最終チェックリスト】

- [ ] 宛先(To, Cc, Bcc)は正しいか? 担当者のメールアドレスを間違えていないか。

- [ ] 件名は分かりやすいか? 用件と氏名が入っているか。

- [ ] 宛名は正しいか? 会社名、部署名、担当者名に誤りはないか。

- [ ] 本文に誤字脱字はないか? 特に相手の名前や会社名を間違えるのは大変失礼です。

- [ ] 添付ファイルは正しいか? 添付漏れはないか、違うファイルを添付していないか。

- [ ] 署名は入っているか?

一度送信したメールは取り消せません。送信ボタンを押す前に、これらの項目を指差し確認するくらいの慎重さが必要です。

内定を辞退したい場合の方法

就職・転職活動を進める中で、複数の企業から内定を得たり、熟考の末に別の道を選んだりすることはあり得ます。その際、内定を辞退する必要が出てきます。特に内定承諾書を提出した後の辞退は、企業に多大な迷惑をかけるため、誠心誠意、マナーを守った対応が求められます。ここでは、承諾書の提出前と提出後に分けて、辞退の方法を解説します。

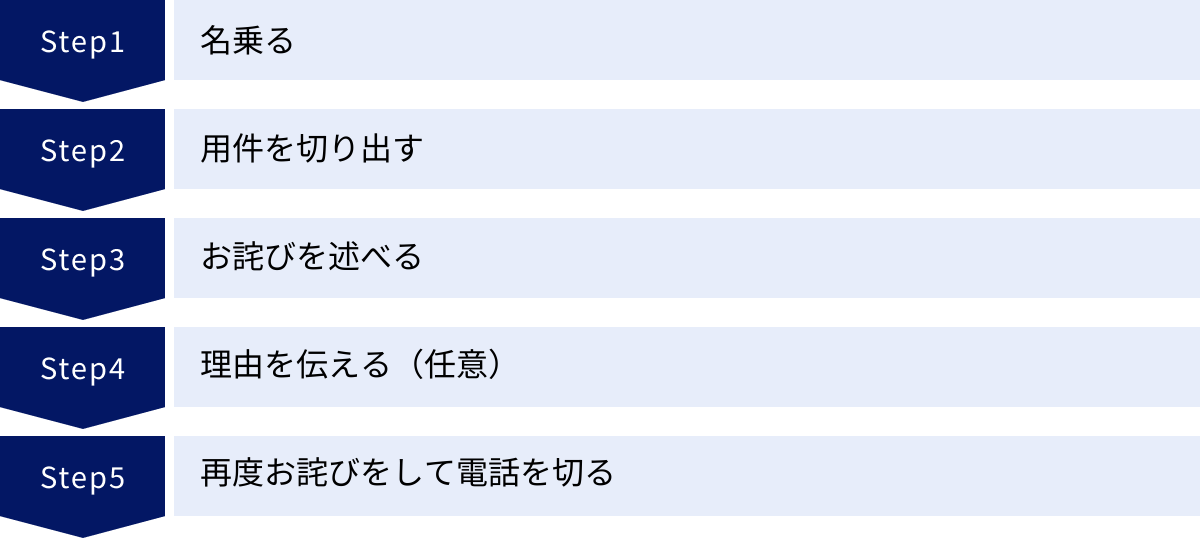

内定承諾書を提出する前に辞退する場合

内定通知は受け取ったものの、承諾書を提出する前に辞退を決めた場合は、比較的スムーズに手続きを進めることができます。しかし、この段階でも企業はあなたを入社候補者として確保しているため、辞退を決めたら1日でも早く連絡するのが鉄則です。

最も適切な連絡方法は、電話です。メールや手紙での連絡は、一方的で誠意が伝わりにくいと受け取られる可能性があります。必ず企業の就業時間内に、採用担当者に直接電話で伝えましょう。

【電話での伝え方ステップ】

- 名乗る: 「お世話になっております。先日、内定のご連絡をいただきました、〇〇大学の鈴木太郎と申します。採用担当の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか」と、まずは丁寧に取り次ぎをお願いします。

- 用件を切り出す: 担当者に繋がったら、「お忙しいところ大変恐縮なのですが、この度の内定につきまして、辞退させていただきたく、ご連絡いたしました」と、まず結論から明確に伝えます。

- お詫びを述べる: 「せっかく内定をいただきながら、このようなお返事となり、誠に申し訳ございません」と、必ずお詫びの言葉を述べます。

- 理由を伝える(任意): 辞退の理由を聞かれることが多いです。必ずしも詳細に話す必要はなく、「誠に勝手ながら、一身上の都合により」や「慎重に検討した結果、別の会社とのご縁を感じ、そちらに入社することを決意いたしました」といった伝え方で構いません。嘘をつく必要はありませんが、相手企業を批判するような内容は避けましょう。

- 再度お詫びをして電話を切る: 最後に、「本来であれば直接お伺いしてお詫びすべきところ、お電話でのご連絡となり大変失礼いたしました。この度は誠にありがとうございました」と、改めて感謝とお詫びを述べて、静かに電話を切ります。

電話で連絡した後、さらにお詫び状(手紙)を送ると、より丁寧な印象となり、誠意を示すことができます。必須ではありませんが、特に丁寧な対応を心がけたい場合は検討しましょう。

内定承諾書を提出した後に辞退する場合

内定承諾書を提出した後の辞退は、法的には「労働契約の解約」にあたり、企業に与える迷惑の度合いも格段に大きくなります。採用活動は完全に終了し、あなたの入社準備も始まっている段階だからです。そのため、より一層、迅速かつ誠実な対応が求められます。

この場合も、まずは電話で直接お詫びをすることが絶対条件です。メール一本で済ませようとするのは、社会人として最も避けるべき行為です。電話での伝え方は、承諾書提出前と基本的には同じですが、より深く、誠心誠意謝罪する姿勢が重要です。

【電話で伝える際の心構え】

- 言い訳をしない: 企業側に非があるような言い方や、言い訳がましい態度は絶対に避けましょう。「貴社には大変魅力を感じておりましたが、自分の適性を考え直した結果…」など、あくまで自分の判断であることを強調し、ひたすらお詫びに徹します。

- 厳しい言葉を受ける覚悟を持つ: 担当者によっては、厳しい言葉を投げかけられる可能性もあります。企業に与えた損害を考えれば、それも当然と受け止め、感情的にならずに冷静に、真摯に対応しましょう。

そして、承諾書提出後の辞退の場合、電話連絡の後に、直筆のお詫び状を郵送することは必須のマナーと考えましょう。電話という形のない連絡に加え、書面という形で正式にお詫びの意思を示すことが、最低限の誠意です。

【お詫び状のポイント】

- 手書きで作成: パソコンではなく、白い便箋に黒のボールペンや万年筆を使って、丁寧な字で手書きします。

- 内容は簡潔に: 長々と書く必要はありません。電話で伝えた内容と同様に、「①内定辞退のお詫び」「②辞退の理由(簡潔に)」「③身勝手な決断への謝罪」「④会社の発展を祈る言葉」などを盛り込みます。

内定承諾後の辞退は、あなた自身の信用に関わる非常に重い決断です。円満に解決するためには、とにかく早く、正直に、そして誠心誠意謝罪するという姿勢を貫くことが何よりも大切です。

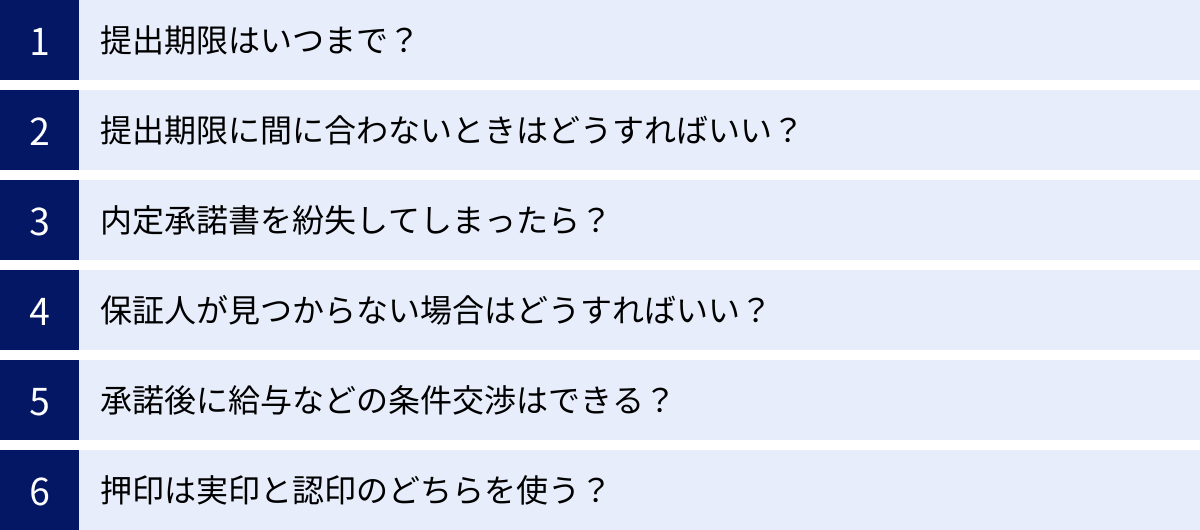

内定承諾書に関するよくある質問

最後に、内定承諾書に関して多くの求職者が抱きがちな疑問について、Q&A形式で解説します。いざという時に慌てないよう、事前に確認しておきましょう。

提出期限はいつまで?

内定承諾書の提出期限は企業によって様々ですが、一般的には内定通知の連絡があってから1週間~2週間程度に設定されることが多いです。長い場合でも1ヶ月程度が目安でしょう。企業は、あなたが承諾するかどうかによって、他の候補者への連絡や、追加募集の要否などを判断する必要があるため、それほど長い期間は設けられていません。

送付された書類に提出期限が明記されているはずなので、まずは書類を隅々まで確認し、正確な日付を把握することが第一です。もし期限が明記されていない場合は、内定通知から1週間以内を目安に行動するのが無難です。不安な場合は、採用担当者に「提出期限はいつまでになりますでしょうか」と問い合わせても全く問題ありません。

提出期限に間に合わないときはどうすればいい?

「他社の選考結果を待ちたい」「家族と相談する時間が欲しい」といった理由で、指定された期限までに決断ができないこともあるでしょう。そのような場合は、絶対に無断で期限を過ぎてはいけません。

期限に間に合わないと分かった時点で、すぐに採用担当者に電話で連絡し、正直に事情を説明して、期限の延長をお願いしましょう。「〇月〇日までには必ずお返事いたしますので、大変恐縮ですが、提出をお待ちいただくことは可能でしょうか」といった形で、具体的な期日を提示して相談するのがポイントです。

誠実な態度で相談すれば、多くの企業は事情を理解し、数日~1週間程度の延長であれば応じてくれる可能性が高いです。無断で遅れることは、入社の意思がないと見なされ、内定を取り消される原因にもなります。報・連・相は社会人の基本です。正直に相談することが、信頼を損なわないための最善策です。

内定承諾書を紛失してしまったら?

万が一、送られてきた内定承諾書を紛失してしまった場合、パニックになるかもしれませんが、落ち着いて対処しましょう。最も重要なのは、すぐに企業に連絡して正直に謝罪し、再発行をお願いすることです。

「お忙しいところ大変申し訳ございません。ご送付いただきました内定承諾書を、こちらの不手際で紛失してしまいました。つきましては、大変恐縮ですが、再発行していただくことは可能でしょうか」と、電話で正直に伝えましょう。

隠したり、自分で勝手に書類を偽造したりするのは絶対にやってはいけない行為です。正直に申し出れば、ほとんどの企業は再発行に応じてくれます。ミスは誰にでも起こりうることですが、その後の対応があなたの誠実さを示します。

保証人が見つからない場合はどうすればいい?

内定承諾書と合わせて「身元保証書」の提出を求められることがよくあります。身元保証人には、一般的に両親や親族になってもらうことが多いですが、様々な事情で依頼できる人が見つからないケースもあるかもしれません。

その場合も、自分で抱え込まず、まずは採用担当者に正直に相談しましょう。企業によっては、保証人が不要な場合や、友人でも可能な場合、あるいは保証会社(保証料を支払うことで保証人になってくれるサービス)の利用を認めてくれる場合もあります。

近年では、身元保証を求めること自体の妥当性が見直される傾向にもあり、企業側も様々なケースを想定しています。提出できないからといって内定が即取り消しになることは稀ですので、まずは状況を説明して指示を仰ぐことが大切です。

承諾後に給与などの条件交渉はできる?

内定承諾書を提出した後に、給与や勤務地などの条件交渉を行うのは、原則として非常に困難であり、マナー違反と見なされます。内定承諾書への署名・押印は、「企業が提示した労働条件に全て合意しました」という意思表示だからです。その合意の後に条件変更を申し出るのは、約束を覆す行為に他なりません。

条件交渉を行いたいのであれば、必ず内定承諾書を提出する前、つまり内定通知を受け取ってから承諾の返事をするまでの期間に行う必要があります。

もし、どうしても承諾後に交渉したい特別な事情(例えば、承諾後に他社から大幅に高い給与のオファーがあったなど)がある場合は、内定取り消しのリスクも覚悟の上で、慎重に相談することになりますが、基本的には避けるべきです。

押印は実印と認印のどちらを使う?

内定承諾書に押印する際、どの印鑑を使えばよいか迷うかもしれません。

企業から特に指定がない限りは、「認印(みとめいん)」で問題ありません。認印とは、役所に登録していない、日常的に使用する印鑑のことです。ただし、インク浸透印(シャチハタなど)は、公的な書類では一般的に使用が認められていないため、必ず朱肉をつけて押すタイプの印鑑を使いましょう。

押印する際は、印鑑の上下を確認し、文字がかすれたり、欠けたり、曲がったりしないように、印鑑マットなどを敷いて鮮明に押すのがマナーです。

ごく稀に「実印」での押印を求められる場合があります。その際は、必ず「実印」と明記されており、同時に「印鑑登録証明書」の提出も求められることがほとんどです。指示がない限りは、認印で対応しましょう。