転職活動における最大の関門である「面接」。準備不足のまま臨んでしまい、言いたいことの半分も伝えられずに終わってしまった、という経験を持つ方も少なくないでしょう。面接官は、応募書類だけでは分からないあなたの人柄、スキル、そして入社意欲を、さまざまな質問を通して見極めようとしています。

この記事では、面接で頻繁に聞かれる質問を「定番」「人柄」「適性」「入社意欲」などの意図別に分類し、それぞれに対する効果的な回答例を120選以上、豊富に紹介します。さらに、面接のフェーズ別対策やWeb面接の注意点、好印象を与える話し方のコツまで、面接対策のすべてを網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、面接官の質問の意図を正確に理解し、自信を持って自分の魅力を最大限にアピールできるようになります。 万全の準備を整え、希望の企業への内定を掴み取りましょう。

目次

面接で必ず聞かれる定番の質問と回答例

面接の場では、応募者の経験やスキル、人柄を測るために、ある程度決まった型の質問がなされます。これらは「定番の質問」と呼ばれ、面接対策の基本中の基本となります。ここでは、特に頻出する12の質問について、面接官の質問の意図、回答のポイント、そして具体的な回答例文を詳しく解説します。これらの質問にスムーズに答えられるだけで、面接官に与える印象は格段に良くなります。

自己紹介をしてください

質問の意uto:

面接官が「自己紹介をしてください」と尋ねる意図は、主に2つあります。一つは、応募者のコミュニケーション能力の初動を確認するためです。簡潔に、分かりやすく、要点をまとめて話せるかどうかを見ています。もう一つは、アイスブレイクとして、応募者の緊張をほぐし、会話のきっかけを作る目的があります。ここで話された内容が、その後の質問の起点になることも少なくありません。

回答のポイント:

自己紹介は、「1分程度」で簡潔にまとめるのが基本です。長々と話してしまうと、「要点をまとめる能力が低い」と判断されかねません。内容は、「①氏名」「②現職(または前職)の会社名と業務内容」「③これまでの経験や実績の要約」「④応募企業で活かせるスキルや貢献したいという意欲」「⑤結びの挨拶」の5つの要素で構成すると、論理的で分かりやすくなります。職務経歴書に書かれている内容を丸暗記して話すのではなく、特にアピールしたいポイントを抜粋して伝えることが重要です。

OK例文(営業職)

「〇〇 〇〇と申します。本日は面接の機会をいただき、誠にありがとうございます。私は現在、株式会社△△で法人向けのITソリューション営業として、主に新規顧客開拓に従事しております。5年間で約100社のクライアントを担当し、顧客の課題解決に貢献してまいりました。特に、徹底したヒアリングから潜在的なニーズを掘り起こし、最適な提案を行うことで、昨年度は目標達成率150%を記録しました。これまでの営業経験で培った課題発見力と提案力を活かし、貴社のさらなる事業拡大に貢献したいと考えております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。」

OK例文(エンジニア職)

「〇〇 〇〇です。本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。大学卒業後、Web制作会社で3年間、フロントエンドエンジニアとしてECサイトの開発・運用に携わってまいりました。JavaScriptやReactを用いたUI/UXの改善を得意としており、担当したサイトの直帰率を20%改善した経験がございます。常にユーザー目線を忘れず、チームメンバーと密に連携しながら開発を進めることを心がけております。貴社の『ユーザーファースト』という理念に深く共感しており、私のスキルで〇〇(サービス名など)の成長に貢献できると確信しております。どうぞよろしくお願いいたします。」

NG例文

「〇〇です。よろしくお願いします。前職では営業をしていました。いろいろな経験を積んできましたが、御社の事業に興味を持ち、応募しました。頑張りますので、よろしくお願いします。」

(NGの理由:具体性がなく、熱意も伝わりにくい。自身の経験やスキルが企業でどう活かせるのかが全く語られておらず、アピールになっていません。)

志望動機を教えてください

質問の意図:

志望動機は、面接で最も重要視される質問の一つです。面接官は、「なぜ数ある企業の中から当社を選んだのか」という入社意欲の高さと、「企業理念や事業内容をどれだけ深く理解しているか」という企業研究の質を知りたいと考えています。また、応募者の価値観やキャリアプランが、自社の方向性と合致しているか(カルチャーフィット)を確認する目的もあります。

回答のポイント:

「給与が高いから」「家から近いから」といった条件面だけを理由にするのは避けましょう。回答は、「①なぜこの業界・職種に興味を持ったのか」「②その中で、なぜこの企業なのか(他社との違い)」「③入社後、自身の経験やスキルを活かしてどのように貢献したいか」という3つのステップで構成すると、説得力が増します。企業の理念やビジョン、事業の独自性、社風などに触れ、そこに自身の経験や価値観をリンクさせることが、他の応募者と差をつける鍵となります。

OK例文(マーケティング職)

「私が貴社を志望する理由は、業界の常識に捉われない革新的なマーケティング戦略に強く惹かれたからです。前職の食品メーカーでは、Web広告運用を担当しておりましたが、既存の手法に限界を感じておりました。その中で、貴社が展開する〇〇(具体的なキャンペーン名など)は、SNSとリアルイベントを連携させる斬新な手法で、ターゲット層に深くリーチしており、大変感銘を受けました。私が培ってきたデータ分析力とWeb広告の運用スキルを活かし、貴社のチームの一員として、ユーザーの心を動かすような新しいマーケティング施策の企画・実行に挑戦し、事業の成長に貢献したいと考えております。」

OK例文(企画職)

「私が貴社を志望いたしますのは、『テクノロジーで人々の生活を豊かにする』という企業理念に深く共感したためです。私はこれまで、日用品メーカーで商品企画を担当し、ユーザーインタビューを通じて潜在的なニーズを形にすることにやりがいを感じてまいりました。貴社は、〇〇(サービス名)を通じて、これまでになかった新しいライフスタイルを提案されており、まさに私の目指す『ユーザーの課題解決』を高いレベルで実現されていると感じています。前職で培った市場調査能力と企画立案の経験を活かし、貴社のサービスをさらに多くの人々に届け、その生活をより便利で快適なものにする一助となりたいです。」

NG例文

「貴社は業界最大手で安定しており、将来性を感じたため志望しました。また、福利厚生も充実していると伺い、長く働ける環境だと感じています。」

(NGの理由:企業の受け身的な側面にしか言及しておらず、「この人でなければならない」理由が全く伝わりません。貢献意欲が感じられず、待遇面が第一の目的であると捉えられてしまいます。)

自己PRをしてください

質問の意図:

自己PRは、応募者が自身の強みをどのように認識し、それを企業の利益にどう繋げられると考えているかを確認するための質問です。職務経歴書に書かれた内容を補足し、具体的なエピソードを交えてアピールする能力が求められます。面接官は、応募者のプレゼンテーション能力や、客観的な自己分析力を見ています。

回答のポイント:

まず、応募する企業の事業内容や求める人物像を深く理解し、それに合致する自身の強み(スキル、経験、資質)をアピールすることが重要です。強みを一つか二つに絞り、「①結論(私の強みは〇〇です)」「②裏付けとなる具体的なエピソード(その強みが発揮された経験)」「③入社後の貢献(その強みをどう活かすか)」という構成で話しましょう。特に、エピソードには具体的な数値(売上〇%アップ、コスト〇%削減など)を盛り込むと、説得力が飛躍的に高まります。

OK例文(経理職)

「私の強みは、業務効率化を実現する課題発見力と実行力です。現職では、毎月の請求書発行業務に約20時間かかっており、手作業によるミスも散見されることが課題でした。そこで私は、RPAツールの導入を上司に提案し、自ら情報収集とベンダー選定を行いました。導入後は、私が中心となって社内マニュアルを作成し、チームメンバーへのレクチャーを実施。結果として、請求書発行業務の工数を月間5時間まで削減し、ヒューマンエラーをゼロにすることに成功しました。この経験で培った課題発見力と主体的な実行力を活かし、貴社の管理部門のさらなる業務効率化と生産性向上に貢献できると考えております。」

OK例文(デザイナー職)

「私の強みは、徹底したユーザー視点に基づいたUI/UXデザインスキルです。前職では、あるモバイルアプリのリニューアルプロジェクトを担当しました。単に見た目を美しくするだけでなく、ユーザーインタビューやアクセス解析を徹底的に行い、ユーザーがどこでつまずいているのか、どのような機能を求めているのかを洗い出しました。その分析結果を基に、情報設計からプロトタイピング、ビジュアルデザインまで一貫して担当し、ナビゲーションの構造を全面的に見直しました。結果、リニューアル後3ヶ月でアプリの継続利用率が15%向上し、ストアのレビュー評価も平均3.5から4.5に改善されました。貴社でも、データに基づいた客観的な視点でデザインを行うことで、プロダクトの価値を最大化することに貢献したいです。」

NG例文

「私の強みはコミュニケーション能力です。誰とでもすぐに打ち解けることができ、チームのムードメーカー的な存在でした。貴社でも、この明るさを活かして頑張りたいです。」

(NGの理由:「コミュニケーション能力」という言葉が抽象的すぎます。その能力が、具体的に仕事のどのような場面で、どのような成果に繋がったのかというエピソードがなければ、アピールとしては弱いです。)

あなたの強み・長所と弱み・短所を教えてください

質問の意図:

この質問は、応募者が自身を客観的に分析できているか(自己分析力)、そして自身の課題に対して向き合い、改善しようとする姿勢があるか(成長意欲)を見るためのものです。強みからは企業への貢献度を、弱みからは誠実さや伸びしろを判断します。完璧な人間などいないという前提で、いかに正直に、かつポジティブに伝えられるかが問われます。

回答のポイント:

強みは自己PRと同様に、具体的なエピソードを添えて、企業の求める人物像と結びつけて語ります。一方、弱みは、単に欠点を述べるだけではマイナスイメージを与えてしまいます。「①弱みは何か」「②その弱みをどのように認識し、改善しようと努力しているか」「③その弱みが仕事に支障をきたさないこと」をセットで伝えることが重要です。「慎重すぎるところがあるが、その分、計画的に物事を進め、ミスが少ない」「一つのことに集中しすぎる傾向があるが、タスク管理ツールで優先順位をつけて効率的に進めている」のように、裏返せば長所にもなりうる弱みや、改善努力を具体的に語れる弱みを選ぶのがセオリーです。

OK例文

「私の強みは、目標達成に向けた粘り強さです。前職の営業では、競合他社が先行していた大手クライアントに対し、半年間アプローチを続けました。単に訪問するだけでなく、業界動向や先方のIR情報を徹底的に分析し、毎回異なる切り口で課題解決型の提案を行った結果、最終的に大型契約の獲得に成功しました。

一方で、私の弱みは、時に物事を深く考えすぎてしまい、決断に時間がかかってしまう点です。この点を改善するため、現在は『メリット・デメリットを3つずつ書き出して比較する』『上司や同僚に相談する時間を予め設ける』といったルールを自分に課し、スピーディーかつ的確な意思決定ができるよう意識しております。貴社では、私の強みである粘り強さを活かして困難な課題にも挑戦しつつ、弱みを克服する努力を続けることで、より高い成果を出していきたいと考えています。」

NG例文

「私の弱みは、朝起きるのが苦手なところです。遅刻しないように目覚ましをたくさんかけて頑張っています。」

(NGの理由:社会人としての基本的な自己管理能力を疑われるような弱みは避けるべきです。また、改善努力の内容も具体的でなく、ビジネスにおける再現性がありません。)

転職理由を教えてください

質問の意図:

面接官は、退職理由がネガティブなものではないか、また同じ理由で早期離職するリスクがないかを確認したいと考えています。同時に、応募者の仕事に対する価値観や、キャリアアップへの意欲を知るための重要な質問でもあります。不平不満を述べるのではなく、前向きな姿勢を示すことが求められます。

回答のポイント:

たとえ本当の理由が人間関係や待遇への不満だったとしても、それをストレートに伝えるのは避けましょう。「〇〇が不満だったから」という後ろ向きな表現ではなく、「〇〇を実現したいから」という前向きで主体的な表現に変換することが鉄則です。「現職では実現できないこと」と「応募企業でなら実現できること」を明確にし、キャリアプランとの一貫性を持たせることが重要です。

OK例文(キャリアアップを目指す場合)

「現職では、ルートセールスを中心とした営業活動に従事してまいりました。既存顧客との関係構築には深くやりがいを感じておりますが、より顧客の根本的な課題解決に踏み込むソリューション提案や、新規事業の立ち上げといった領域に挑戦したいという思いが強くなりました。貴社は、業界に先駆けて〇〇という新しいサービスを展開されており、顧客の潜在ニーズを掘り起こす企画提案型の営業スタイルを重視されていると伺っております。これまでの経験を土台としながら、より裁量権の大きな環境で新たな挑戦をすることで、スキルアップし、貴社の事業成長に貢献したいと考え、転職を決意いたしました。」

NG例文

「上司とそりが合わず、正当な評価をしてもらえませんでした。残業も多く、給与も見合っていないと感じたため、転職を考えました。」

(NGの理由:他責思考で、不満ばかりを述べている印象を与えます。「この人は、うちの会社でも同じような不満を持つのではないか」と懸念されてしまいます。)

これまでの実績や成功体験を教えてください

質問の意uto:

この質問では、応募者の具体的なスキルレベルや、成果を出すための思考プロセス・行動様式を確認します。どのような状況で、何を課題と捉え、どのように行動し、結果としてどのような成果を上げたのかを具体的に語ることで、入社後の活躍イメージを面接官に持たせることが目的です。

回答のポイント:

STARメソッドというフレームワークに沿って話すと、論理的で分かりやすくなります。STARとは、「Situation(状況)」「Task(課題・目標)」「Action(行動)」「Result(結果)」の頭文字を取ったものです。

- Situation: いつ、どこで、どのような状況だったか

- Task: その状況で、どのような課題や目標があったか

- Action: 課題解決や目標達成のために、具体的に何をしたか(※ここが最も重要)

- Result: 行動の結果、どのような成果が出たか(具体的な数値で示す)

OK例文(Webマーケター)

「はい。私が最も大きな成果を上げたと考えているのは、前職でのオウンドメディアのPV数を半年で3倍にした経験です。(S)当時、私が担当していたオウンドメディアは、コンテンツの質は高いものの、SEO対策が不十分で流入が伸び悩んでおりました。(T)そこで私は、月間PV数を10万から30万に引き上げるという目標を設定しました。(A)まず、競合サイトの分析とキーワード調査を徹底的に行い、対策すべきキーワード群をリストアップしました。その上で、既存記事のリライト計画と新規記事の制作計画を立案。特に、リライトではタイトルや見出しの最適化、内部リンクの設計を見直しました。また、エンジニアと協力してサイトの表示速度改善にも取り組みました。(R)これらの施策の結果、半年後には目標であった月間30万PVを達成し、メディア経由の問い合わせ件数も2.5倍に増加させることができました。」

失敗体験とそれをどう乗り越えたか教えてください

質問の意図:

この質問の意図は、応募者のストレス耐性(レジリエンス)、問題解決能力、そして失敗から学ぶ姿勢を知ることにあります。失敗を他人のせいにせず、真摯に受け止め、次への糧にできる人材かどうかを見極めています。完璧な人間ではなく、むしろ失敗を乗り越えて成長してきた経験を評価したいという意図があります。

回答のポイント:

単なる失敗談で終わらせず、「①どのような失敗をしたか(状況説明)」「②失敗の原因をどう分析したか」「③その経験から何を学び、どのように改善・行動したか」「④現在、その学びをどう活かしているか」という流れで語ることが重要です。失敗の責任を真摯に認め、そこから得た教訓を具体的に示すことで、誠実さと成長意欲をアピールできます。

OK例文(プロジェクトマネージャー)

「私の失敗経験は、初めてプロジェクトリーダーを任された際、スケジュール管理の甘さから納期遅延を招いてしまったことです。(原因分析)当時は、各タスクの工数見積もりが楽観的であったこと、そしてメンバー間の進捗共有が不十分であったことが原因でした。自分の力だけで何とかしようと抱え込んでしまったのです。(改善行動)この失敗を猛省し、次のプロジェクトからは、まずWBS(作業分解構成図)を作成してタスクを細分化し、経験豊富なメンバーの意見も取り入れながら現実的な工数を見積もるようにしました。また、毎朝15分の朝会を導入し、チーム全員で進捗と課題を共有する仕組みを徹底しました。(学びと現在)この経験から、プロジェクト成功のためには、緻密な計画と円滑なコミュニケーションが不可欠であることを痛感しました。以来、どんなプロジェクトでも、計画段階でのリスク洗い出しと、透明性の高い情報共有を最も重視して業務に取り組んでおります。」

今後のキャリアプランを教えてください

質問の意図:

応募者の成長意欲や目標設定能力を知ると同時に、そのキャリアプランが自社で実現可能か、企業の方向性と合致しているかを確認する目的があります。長期的に会社に貢献し、共に成長していける人材かを見極めています。

回答のポイント:

漠然とした夢を語るのではなく、応募企業で働くことを前提とした、具体的で実現可能なプランを提示することが重要です。「短期的(1〜3年)」「中期的(3〜5年)」「長期的(5〜10年)」といった時間軸で区切って話すと、計画性が伝わりやすくなります。企業の事業内容や職務内容を深く理解した上で、自身の成長が会社の成長にどう繋がるかをリンクさせて語りましょう。

OK例文(開発エンジニア)

「はい。まず入社後1〜3年の短期的には、一日も早く貴社の開発環境やコード規約をキャッチアップし、即戦力として〇〇(製品名など)の開発に貢献したいと考えています。まずは一人のプレイヤーとして、安定した品質のコードを書き、チームに貢献することが目標です。

中期的には、3〜5年でプロジェクトのサブリーダー的な役割を担えるようになりたいです。技術的なスキルはもちろん、プロジェクトマネジメントや後輩の育成にも関わることで、チーム全体の生産性向上に貢献できる存在を目指します。

そして長期的には、貴社が注力されている〇〇(AI、クラウドなど)の分野で、専門性を高め、新しいサービスの技術選定やアーキテクチャ設計をリードできるようなテックリードになることが私の目標です。常に最新技術を学び続け、貴社の技術力向上と事業成長を牽引していきたいと考えております。」

他社の選考状況を教えてください

質問の意図:

この質問には複数の意図があります。一つは、応募者の就職活動の軸(業界、職種、企業選びの基準)に一貫性があるかを見るためです。もう一つは、内定を出した場合、本当に入社してくれるか(志望度の高さ)を測るためです。また、他社の選考が進んでいる優秀な人材であれば、自社の選考スピードを早める必要があるか、という実務的な判断材料にもなります。

回答のポイント:

嘘をつく必要はなく、正直に答えるのが基本です。ただし、伝え方には工夫が必要です。選考を受けている企業名を具体的に出す必要はありませんが、「〇〇業界の企業を〇社受けています」のように、業界や職種で答えると良いでしょう。重要なのは、応募している企業に一貫した軸があることを示し、その上で「中でも貴社が第一志望です」という意欲を明確に伝えることです。まだ他に応募していなくても、「これから応募を考えています」と答え、消極的な印象を与えないようにしましょう。

OK例文

「はい。現在、私自身のキャリアの軸である『顧客のDX推進に貢献する』という観点から、同じITコンサルティング業界の企業を2社受けております。1社は二次面接の結果待ちで、もう1社は来週一次面接を控えております。しかしながら、なかでも上流工程から顧客に深く入り込み、真の課題解決を目指すという貴社のスタイルに最も魅力を感じており、ぜひ貴社で働きたいという気持ちが一番強いです。そのため、貴社から内定をいただけた際には、入社させていただきたいと考えております。」

希望年収はありますか

質問の意図:

企業の給与レンジと応募者の希望額がマッチしているかを確認するための、実務的な質問です。あまりに相場とかけ離れた金額を提示すると、金銭感覚や自己評価の妥当性を疑われる可能性もあります。

回答のポイント:

事前に転職市場の相場や、応募企業の給与水準を調べておくことが重要です。その上で、「現職の年収」を基準に、希望額を伝えます。「〇〇円です」と断定的に言うよりも、「現職では〇〇円いただいており、それと同等か、それ以上を希望いたします」と伝えると、交渉の余地が生まれ、柔軟な印象を与えられます。もし、最低希望額と希望額がある場合は、「〇〇円以上を希望しますが、貴社の規定に従います」と伝え、最終的には企業側の判断に委ねる姿勢を示すのも有効です。

OK例文

「はい。現職では年収〇〇万円をいただいております。これまでの経験やスキルを考慮し、同等額以上を希望しておりますが、最終的には貴社の給与規定に従いたいと考えております。年収ももちろん重要ですが、それ以上に、貴社で〇〇という仕事に挑戦できることに魅力を感じております。」

いつから入社できますか

質問の意図:

企業側の採用計画(人員計画)と、応募者の入社可能時期をすり合わせるための質問です。欠員補充など、急いでいるポジションの場合は、この回答が選考に影響することもあります。

回答のポイント:

現職の就業規則(退職の申し出は何ヶ月前かなど)を確認した上で、現実的かつ最短の入社可能日を伝えましょう。一般的には、退職交渉や引継ぎに1〜2ヶ月程度かかることが多いです。無理な日程を伝えて後で変更すると、計画性のなさを露呈してしまいます。「退職交渉がこれからなので確定ではありませんが、〇月〇日頃には入社可能かと存じます」のように、状況を正直に伝えつつ、できるだけ早く入社したいという意欲を示すのが良いでしょう。

OK例文

「現在、在職中のため、内定をいただいてから退職交渉を開始する予定です。弊社の就業規則では、退職の申し出は1ヶ月前までとなっており、業務の引継ぎ期間も考慮しますと、〇月上旬から中旬頃の入社が可能かと考えております。できる限り、貴社のご都合に合わせて調整させていただきたく存じます。」

何か質問はありますか(逆質問)

質問の意uto:

面接の最後に行われる「逆質問」は、単なる質疑応答の時間ではありません。面接官は、質問の内容から、応募者の入社意欲の高さ、企業理解の深さ、そして論理的思考力を見ています。ここで「特にありません」と答えてしまうと、企業への興味が薄いと判断され、大きな機会損失となります。

回答のポイント:

逆質問は、自分をアピールする最後のチャンスです。事前に企業研究を徹底し、最低でも3〜5個は質問を準備しておきましょう。質問は、「調べれば分かること(福利厚生など)」「YES/NOで終わる質問」は避け、面接官の役職や立場に合わせた質問をすると効果的です。例えば、現場の社員には「仕事のやりがい」、管理職には「部署の目標や課題」、役員には「会社の将来的なビジョン」などを尋ねると良いでしょう。入社後の活躍をイメージさせるような、前向きな質問を心がけることが重要です。

OK例文

- (現場の社員向け)「〇〇様がこのお仕事で、最もやりがいを感じるのはどのような瞬間ですか?」

- (管理職向け)「配属予定の部署では、現在どのような課題に取り組んでいらっしゃいますか。また、新しく入るメンバーには、どのようなことを期待されていますか?」

- (役員向け)「社長が今後、中期的な視点で会社をどのように成長させていきたいとお考えか、お聞かせいただけますでしょうか。」

- (入社意欲をアピール)「入社までに、何か勉強しておくべきことや、身につけておくべきスキルがあれば教えていただけますでしょうか。」

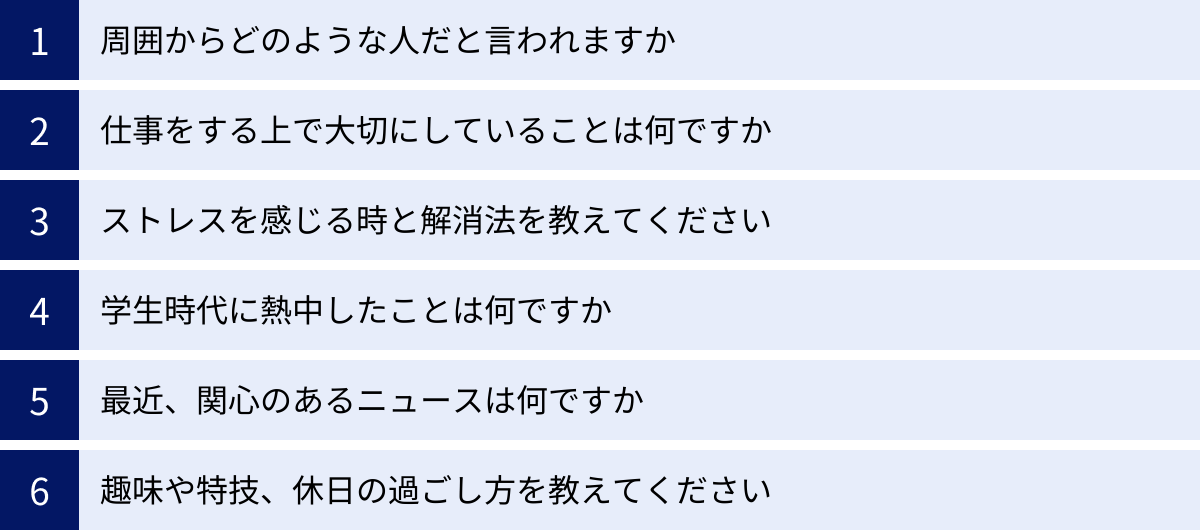

あなたの「人柄」を知るための質問

スキルや経験と同じくらい、企業が重視するのが「人柄」です。応募者が自社の企業文化やチームに馴染めるか(カルチャーフィット)を判断するために、これらの質問が投げかけられます。ここでは、あなたの内面や価値観を探る質問への対策を解説します。一貫性のある、正直な回答を心がけましょう。

周囲からどのような人だと言われますか

質問の意uto:

この質問は、自己認識と他者評価にギャップがないか、客観的に自分を捉えられているかを確認する目的があります。また、応募者のコミュニケーションスタイルやチーム内での立ち位置を把握し、職場への適応性を測る意図も含まれています。

回答のポイント:

単に「明るいと言われます」と答えるだけでなく、具体的なエピソードを交えて説明することで、信憑性が増します。友人や同僚、上司など、異なる立場の人からの評価を引用すると、多面的な人柄をアピールできます。回答する内容は、自己PRや長所と矛盾しないように注意しましょう。応募する職種で求められる資質(例えば、営業職なら「傾聴力がある」、企画職なら「アイデアが豊富」など)と関連付けると、より効果的です。

OK例文(協調性をアピール)

「はい。前職の同僚からはよく『チームの潤滑油のような存在だ』と言われていました。例えば、意見が対立して議論が停滞した際に、双方の意見を整理し、折衷案を提案することで、プロジェクトを円滑に進める役割を担うことが多かったです。また、新しく入ったメンバーが孤立しないように、積極的に声をかけ、ランチに誘うなど、チーム全体のコミュニケーションが活発になるよう心がけていました。自分から率先してリーダーシップを発揮するタイプではありませんが、周りの状況をよく見て、チームが円滑に機能するために自分ができることを考え、行動するのが得意です。貴社でも、協調性を活かしてチームワークに貢献したいと考えております。」

NG例文

「面白い人だと言われます。飲み会の席ではいつも盛り上げ役です。」

(NGの理由:プライベートな側面が強すぎ、仕事上の人柄が伝わりません。ビジネスシーンでどのように評価されているかを語る必要があります。)

仕事をする上で大切にしていることは何ですか

質問の意図:

応募者の仕事に対する価値観や姿勢(仕事観)を知るための質問です。この価値観が、企業の理念や文化と合致しているかを確かめることで、入社後のミスマッチを防ぎ、長期的に活躍してくれる人材かを見極めようとしています。

回答のポイント:

抽象的な言葉で終わらせず、なぜその価値観を大切にしているのか、その価値観が表れた具体的な行動や経験をセットで語りましょう。「誠実さ」「スピード」「チームワーク」「顧客第一主義」など、自身の経験から生まれた信念を語ると、説得力が増します。企業のウェブサイトなどで経営理念や行動指針を確認し、それと自身の価値観との共通点を見つけてアピールするのも有効な戦略です。

OK例文(顧客志向をアピール)

「私が仕事をする上で最も大切にしていることは、『常にお客様の期待を少しだけ超えること』です。言われたことを100%こなすのは当然ですが、そこに自分なりの付加価値を加えられないかを常に考えています。例えば、前職で資料作成を依頼された際には、単にデータを見せるだけでなく、そのデータから何が言えるのか、どのような示唆があるのかという考察を自分なりに添えて提出していました。その結果、『君に頼むと期待以上のものが出てくるから助かる』と上司から評価していただくことができました。この『プラスアルファ』の姿勢が、お客様の満足度を高め、信頼関係を築く上で不可欠だと考えております。貴社でもこの姿勢を貫き、顧客満足度の向上に貢献したいです。」

ストレスを感じる時と解消法を教えてください

質問の意図:

この質問は、応募者のストレス耐性(レジリエンス)と自己管理能力を確認するために行われます。どのような状況でプレッシャーを感じやすいのか、そしてそのストレスとどう向き合い、健全に解消できるのかを知ることで、厳しいビジネス環境下でのパフォーマンスの安定性を測っています。

回答のポイント:

「ストレスは感じません」と答えるのは非現実的で、かえって自己分析ができていない印象を与えます。正直にストレスを感じる状況を伝えつつも、仕事への責任感や成長意欲の裏返しとしてポジティブに表現することが重要です。例えば、「高い目標を課せられた時」や「予期せぬトラブルが発生した時」などを挙げ、それがモチベーションにも繋がっていることを示唆すると良いでしょう。解消法については、ギャンブルや飲酒など、ネガティブな印象を与えるものは避け、スポーツ、趣味、家族との時間など、健全で計画的な方法を具体的に挙げることが望ましいです。

OK例文

「はい。私は、自分の知識やスキルが及ばず、お客様の期待にすぐに応えられない時に、もどかしさとともにストレスを感じることがあります。しかし、それは同時に自分の成長の機会だと捉え、解決策を必死で考えることで乗り越えるようにしています。

ストレスが溜まってきたと感じた時の解消法は、二つあります。一つは、週末にジムで汗を流すことです。体を動かすことで心もリフレッシュできます。もう一つは、信頼できる上司や同僚に状況を相談し、客観的なアドバイスをもらうことです。一人で抱え込まずに話すことで、気持ちが整理され、解決の糸口が見つかることも多いです。このように、課題への挑戦と適切なリフレッシュを両立させることで、常に前向きに仕事に取り組むよう心がけています。」

学生時代に熱中したことは何ですか

質問の意図:

特に第二新卒や若手の応募者に対してよく聞かれる質問です。社会人経験が浅い場合、学生時代の経験からその人の興味の方向性、物事への取り組み方、価値観の原型などを探ろうという意図があります。どのようなことに情熱を注ぎ、困難をどう乗り越えたかを知ることで、ポテンシャルを測ります。

回答のポイント:

学業、部活動、サークル、アルバE’atoなど、題材は何でも構いません。重要なのは、その経験を通じて何を学び、どのようなスキル(目標設定能力、継続力、協調性、課題解決能力など)を身につけたかを、仕事に繋げて語ることです。単なる思い出話で終わらせず、その経験が現在の自分の強みや仕事への姿勢にどう影響しているかを明確に示しましょう。

OK例文

「私が学生時代に最も熱中したのは、〇〇部での活動です。入部当初、私たちのチームは大会で一回戦を突破するのも難しい状況でした。そこで私は、チームメイトと話し合い、『県大会ベスト8』という具体的な目標を設定しました。目標達成のため、練習メニューを根本から見直し、他校の強豪チームの戦術をビデオで分析し、自分たちの練習に取り入れました。私は副キャプテンとして、練習の雰囲気作りや後輩の指導にも力を注ぎました。その結果、最後の大会では目標であった県大会ベスト8を達成することができました。この経験を通じて、高い目標を設定し、課題を分析し、チームで協力して達成するプロセスの重要性を学びました。この経験で培った目標達成意欲と協調性は、社会人になってからも私の大きな強みとなっています。」

最近、関心のあるニュースは何ですか

質問の意図:

応募者の情報感度の高さ、社会や経済の動向に対する興味の範囲、そして物事を多角的に捉える視点を確認するための質問です。特に、応募している業界や職種に関連するニュースを挙げられると、志望度の高さや学習意欲のアピールに繋がります。

回答のポイント:

単にニュースの事実を述べるだけでなく、「そのニュースに対して自分はどう思うか」「そのニュースが自社(応募企業)や業界にどのような影響を与えるか」という私見を述べることが重要です。これにより、単なる情報収集能力だけでなく、分析力や思考の深さを示すことができます。芸能やスポーツ、事件などのニュースは避け、ビジネスやテクノロジー、経済に関連するテーマを選ぶのが無難です。事前にいくつか候補を準備しておくと、慌てずに答えられます。

OK例文(IT業界志望)

「私が最近関心を持っているニュースは、生成AIの急速な進化と社会への浸透です。特に、〇〇社が発表した新しい言語モデルは、文章生成だけでなく、複雑なプログラミングコードの自動生成も可能にするなど、これまでの常識を覆す可能性を秘めていると感じています。この技術は、開発者の生産性を飛躍的に向上させる一方で、単純なコーディング業務はAIに代替される可能性も示唆しています。私は、このような技術動向を常にキャッチアップし、AIを使いこなすことで、より創造的で付加価値の高い業務に集中できるエンジニアになる必要があると考えております。貴社においても、生成AIを開発プロセスにどう活用していくかといった点に、非常に興味があります。」

趣味や特技、休日の過ごし方を教えてください

質問の意図:

この質問は、アイスブレイクとして場の雰囲気を和ませる目的が強いですが、同時に応募者の多面性や人柄、ストレス解消法、ワークライフバランスの考え方などを探る意図もあります。面接官との思わぬ共通点が見つかり、話が弾むきっかけになることもあります。

回答のポイント:

正直に答えて構いませんが、面接の場にふさわしい内容を選びましょう。例えば、「一日中寝ています」といった回答は、不健康で無気力な印象を与えかねません。読書、スポーツ、旅行、料理、プログラミング学習など、計画性や向上心、継続性などが垣間見える趣味を挙げると好印象です。特技についても、「〇〇ができます」と一言で終わらせず、具体的なエピソードや実績を交えて話すと、話が広がりやすくなります。

OK例文

「はい。私の趣味は、週末に10km程度のランニングをすることです。毎週土曜の朝に走ることを習慣にしており、体力の維持だけでなく、頭の中をリフレッシュする良い機会になっています。昨年は初めてハーフマラソンにも挑戦し、完走することができました。一つの目標に向かってコツコツと努力を続ける楽しさは、仕事にも通じるものがあると感じています。また、平日の夜は、オンライン学習サービスを利用してPythonの勉強をしています。業務に直接関係はありませんが、新しいスキルを学ぶこと自体が楽しく、論理的思考力を鍛えるトレーニングにもなっています。」

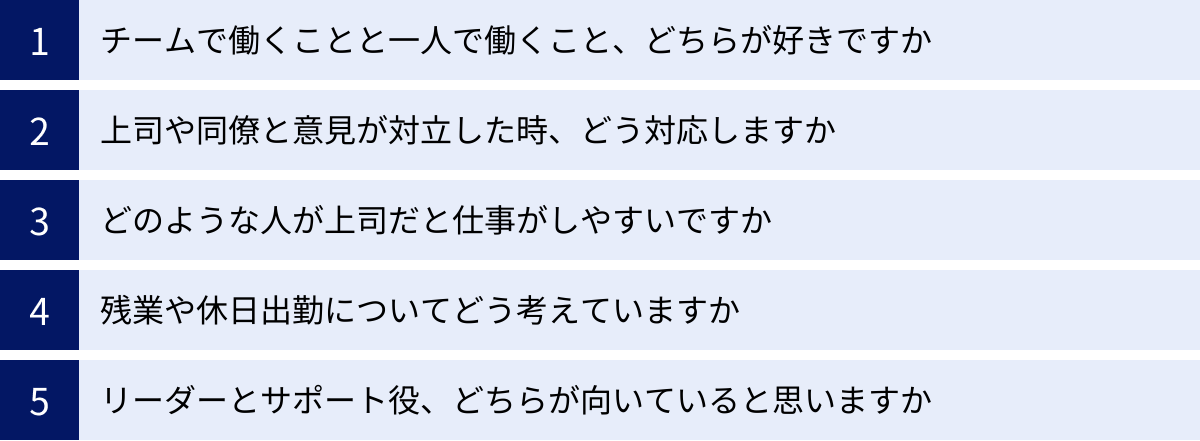

あなたの「仕事への適性」を知るための質問

企業は、応募者が入社後に職場の環境や文化にスムーズに溶け込み、パフォーマンスを発揮できるかどうかを慎重に見極めたいと考えています。ここでは、チーム内での立ち回りや仕事の進め方など、あなたの「仕事への適性」を測るための質問と、その効果的な回答方法について解説します。

チームで働くことと一人で働くこと、どちらが好きですか

質問の意図:

この質問は、応募者の協調性と自律性のバランスを見るためのものです。ほとんどの仕事は、チームでの協力と個人での集中作業の両方が求められます。どちらか一方を完全に否定するのではなく、両方の重要性を理解し、状況に応じて柔軟に対応できる人材かどうかを確認しています。

回答のポイント:

「どちらも好きです」と答えるのが最も無難で、かつ現実的です。その上で、「どのような場面でチームワークを重視し、どのような場面で個人の作業を好むか」を具体的に説明すると、思考の深さを示すことができます。応募する職種の特性(例えば、営業ならチームでの目標達成、研究職なら個人での探求など)を考慮し、それに寄せた回答をすると、職務への理解度もアピールできます。

OK例文

「私は、チームで働くことと一人で働くこと、その両方にそれぞれの良さがあり、どちらも重要だと考えております。例えば、プロジェクトの初期段階でアイデアを出し合ったり、課題解決のためのブレインストーミングを行ったりする際は、多様な視点が集まるチームでの作業が不可欠です。一方で、企画書を作成したり、プログラミングに集中したりするなど、深い思考が求められる場面では、一人で黙々と作業する時間も必要だと感じています。状況に応じて、チームでの協調と個人での集中を使い分け、全体の生産性を最大化することに貢献したいと考えております。」

上司や同僚と意見が対立した時、どう対応しますか

質問の意図:

仕事を進める上で、意見の対立は避けられません。この質問では、応募者のコミュニケーション能力、論理的思考力、そして感情的にならずに建設的な議論ができるかどうかを見ています。自分の意見を一方的に押し通したり、逆にすぐに諦めたりするのではなく、対立を乗り越えてより良い結論を導き出せる人材かを判断しています。

回答のポイント:

まず、相手の意見を尊重し、傾聴する姿勢を示すことが重要です。その上で、「①なぜ相手がそう考えるのか、背景や意図を理解しようと努める」「②自分の意見の根拠を、感情的にならず客観的なデータや事実に基づいて説明する」「③双方の意見の良い部分を取り入れた折衷案や、より良い第三の案を模索する」といった、建設的な問題解決のプロセスを語りましょう。最終的には、チームや会社の目標達成が最優先であることを忘れない姿勢を示すことが大切です。

OK例文

「はい。上司や同僚と意見が対立した際には、まず相手の意見を最後までしっかりと聞くことを心がけます。なぜそのように考えるのか、その意見の背景にある意図や根拠を理解することが第一歩だと考えているからです。その上で、私の意見も、感情的にならずに、データや事実などの客観的な根拠を示しながら、論理的に説明します。単にどちらが正しいかを決めるのではなく、お互いの意見をぶつけ合うことで、当初は思いつかなかったような、より良い解決策が見つかることも多いです。最終的には、プロジェクトや会社の目標達成のために、何が最善の策なのかという視点で議論し、合意形成を図るように努めます。」

どのような人が上司だと仕事がしやすいですか

質問の意図:

この質問は、応募者が上司に何を求めているのか、どのようなマネジメントスタイルを好むのかを知るためのものです。それによって、配属先の部署の管理職との相性を判断する材料になります。また、応募者の主体性や依存度を探る意図もあります。

回答のポイント:

「優しく教えてくれる人」「細かく指示してくれる人」といった受け身で依存的な回答は避けましょう。「成長させてくれる人」という視点で答えるのが効果的です。例えば、「的確なフィードバックをくれる上司」「ある程度の裁量権を与え、挑戦させてくれる上司」といった回答は、向上心や主体性をアピールできます。特定の人物像を挙げるのではなく、尊敬できる上司の要素を語ることで、どのような上司の下でも適応できる柔軟性を示すことができます。

OK例文

「私が仕事がしやすいと感じる上司は、明確な目標とビジョンを示した上で、その達成に向けたプロセスについては、ある程度の裁量権を与えて任せてくれる方です。もちろん、困った時には適切なアドバイスやフィードバックをいただけると大変ありがたいです。前職の上司は、私の提案に対して常に『なぜそう思うのか』『他に選択肢はないのか』と問いかけることで、私の思考を深めるきっかけを与えてくれました。私も、単に指示を待つのではなく、自ら考えて行動し、積極的に報告・連絡・相談を行うことで、上司の期待に応え、信頼関係を築いていきたいと考えています。」

残業や休日出勤についてどう考えていますか

質問の意図:

応募者の仕事に対する姿勢や責任感、そしてワークライフバランスに対する考え方を確認する質問です。企業側は、もちろん不要な残業はない方が良いと考えていますが、繁忙期や緊急時など、必要に応じて柔軟に対応してくれる人材を求めています。

回答のポイント:

「残業は一切したくありません」という回答は、柔軟性や責任感に欠けると見なされる可能性があります。一方で、「どれだけでもできます」という回答も、自己管理能力や生産性への意識が低いと捉えられかねません。「基本的には定時内に業務を終わらせるよう、生産性を意識して働きたい」という前提を述べた上で、「ただし、プロジェクトの納期前や緊急対応など、必要に応じて柔軟に対応いたします」と答えるのが、最もバランスの取れた回答です。企業の働き方改革への姿勢を逆質問する機会にもなりえます。

OK例文

「はい。私は、与えられた時間内に最大限の成果を出すことを常に意識しており、基本的には定時内に業務を完了させることがプロフェッショナルだと考えております。そのため、日頃からタスクの優先順位付けや効率化を心がけています。しかしながら、プロジェクトの重要な局面や、チーム全体で乗り越えなければならない繁忙期など、必要に迫られた場合には、残業や休日出勤も責任を持って対応する覚悟はございます。メリハリをつけて働くことで、会社に貢献していきたいです。」

リーダーとサポート役、どちらが向いていると思いますか

質問の意図:

この質問は、応募者の自己認識と、チーム内での得意な立ち回りを把握するためのものです。過去の経験から、どちらの役割でより力を発揮してきたか、また将来的にどちらを目指したいかを知ることで、入社後の役割期待とのギャップをなくす目的があります。

回答のポイント:

自己PRや長所と一貫性のある回答を心がけましょう。どちらか一方に限定する必要はなく、「これまでの経験では〇〇役が多かったですが、将来的には△△にも挑戦したい」というように、経験と意欲の両面から語るのが効果的です。具体的なエピソードを交え、なぜそちらの役割が向いていると考えるのか、その根拠を明確に示しましょう。リーダー経験を語る際は、単に指示を出しただけでなく、メンバーの意見をどう引き出したかを、サポート役を語る際は、どのようにチームの目標達成に貢献したかを具体的に述べることが重要です。

OK例文(リーダー経験をアピール)

「これまでの経験からは、どちらかといえばリーダーシップを発揮する役割の方が多かったと考えております。前職でプロジェクトリーダーを務めた際には、メンバー一人ひとりの強みを把握し、それぞれが最も力を発揮できるタスクを割り振ることを意識しました。また、定期的な1on1ミーティングを通じて、メンバーの意見や懸念を吸い上げ、チーム全体の目標達成に向けて一丸となれるような環境作りに努めました。一方で、優れたリーダーであるためには、まず優れたフォロワーでなければならないとも考えております。貴社に入社後は、まずはいちメンバーとして、リーダーの意図を汲み取り、チームに貢献するサポート役を全うすることで信頼を得て、将来的にはチームを牽引する存在になりたいです。」

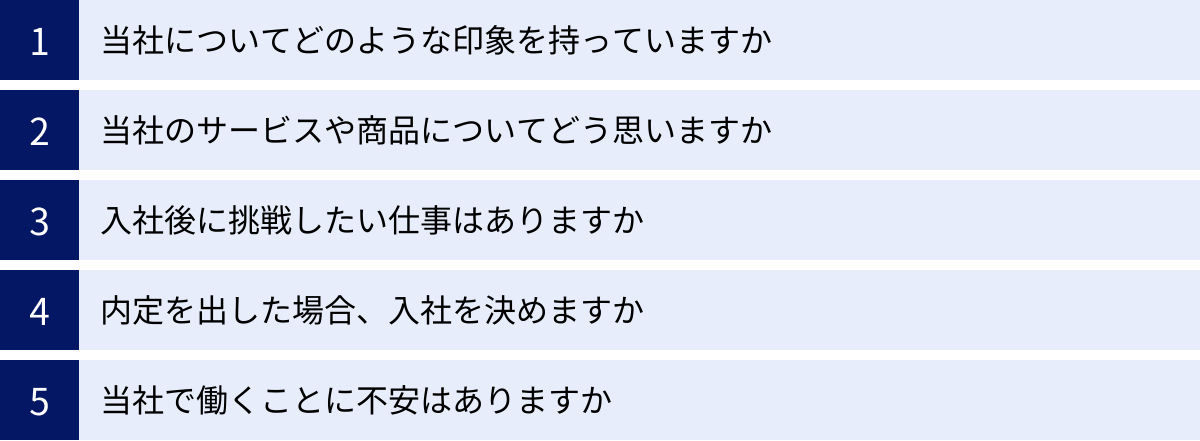

あなたの「入社意欲」を確かめるための質問

面接の終盤では、応募者の「入社意欲」の高さが改めて問われます。企業は、多大なコストと時間をかけて採用活動を行っているため、内定を出したら本当に入社してくれる、熱意のある人材を求めています。ここでは、あなたの本気度を伝えるための質問への回答戦略を解説します。

当社についてどのような印象を持っていますか

質問の意図:

この質問は、応募者がどれだけ真剣に企業研究を行ってきたかを測るためのものです。ウェブサイトやパンフレットに書かれている表面的な情報だけでなく、応募者自身の言葉で、企業の何に魅力を感じているのかを語れるかが問われます。志望動機を別の角度から確認する質問とも言えます。

回答のポイント:

単なる「良い会社だと思います」といった漠然とした感想は避けましょう。「事業内容」「商品・サービス」「企業理念」「社風」「社員の方々の雰囲気」など、具体的な側面に焦点を当てて語ると、企業研究の深さが伝わります。特に、競合他社と比較して、その企業ならではの独自性や強みに言及できると、他の応募者と差をつけることができます。自分の価値観や経験と結びつけて、「だからこそ魅力を感じる」という流れで話すと、説得力が増します。

OK例文

「はい。貴社に対しては、常に業界の先を見据え、果敢に新しい挑戦を続けている『革新的な企業』という印象を強く持っております。特に、昨年リリースされた〇〇というサービスは、これまでになかった発想で顧客の潜在的な課題を解決しており、深く感銘を受けました。また、本日、面接官の〇〇様とお話しさせていただく中で、論理的かつ温かいお人柄に触れ、このような方々と一緒に働き、切磋琢磨できる環境で成長したいという思いが一層強くなりました。」

当社のサービスや商品についてどう思いますか

質問の意uto:

これは、応募者が一人の顧客・ユーザーとして、自社のプロダクトをどれだけ理解し、当事者意識を持っているかを確認する質問です。単なるファンとしての感想ではなく、ビジネスの視点から、そのサービスや商品の強み、そして改善点を語れるかがポイントになります。

回答のポイント:

事前に、必ずその企業の主力サービスや商品を実際に利用したり、詳しく調べたりしておきましょう。回答としては、「①まず褒める(強みや好きな点を挙げる)」「②その上で、一ユーザーとしての改善提案を述べる」という二段構えが効果的です。改善点を指摘する際は、批判的な口調にならないよう、「こうすれば、もっと良くなるのではないか」という建設的な提案の形をとることが重要です。これにより、入社後も主体的に事業に貢献してくれる人材であるという印象を与えることができます。

OK例文(ITサービス企業の場合)

「はい。貴社の〇〇(アプリ名)を実際に利用させていただきました。直感的なUIで操作が非常に分かりやすく、特に△△という機能は、かゆいところに手が届く素晴らしい機能だと感じました。一方で、一ユーザーとして利用していて、もし〇〇という機能があれば、さらに利用シーンが広がり、ユーザーの満足度が高まるのではないかと感じました。例えば、□□の画面で△△と連携できるようになれば、よりシームレスな体験が提供できるかと存じます。もし入社させていただけた際には、このようなユーザー視点を活かして、サービスの改善に貢献したいと考えております。」

入社後に挑戦したい仕事はありますか

質問の意図:

応募者の入社後の活躍イメージの具体性と、キャリアプランと会社の方向性とのマッチ度を確認する質問です。漠然とした希望ではなく、企業の事業内容や募集職種の業務内容を深く理解した上で、どのような貢献ができるかを語れるかが問われます。

回答のポイント:

求人票や企業の採用サイトを読み込み、募集されているポジションの役割やミッションを正確に把握した上で、「まずは、募集職種の業務で着実に成果を出すこと」を第一に述べましょう。その上で、将来的にはどのような領域に挑戦し、スキルを広げていきたいかを語ると、向上心と計画性をアピールできます。企業の今後の事業展開(プレスリリースや中期経営計画などで確認)と関連付けて語ると、より高い評価に繋がります。

OK例文(マーケティング職)

「はい。まず入社後は、現在募集されているデジタルマーケティング担当として、これまでのWeb広告運用の経験を活かし、一日も早く貴社のKPI達成に貢献したいと考えております。特に、データ分析に基づいたPDCAサイクルを高速で回し、広告効果の最大化に努めたいです。将来的には、デジタル領域に留まらず、オフラインのイベント企画やPR戦略など、マーケティング全体の戦略立案にも携わらせていただくのが目標です。貴社が今後、海外展開を加速させていくと伺っておりますので、グローバルな視点でのマーケティングにも挑戦できる機会があれば大変嬉しく思います。」

内定を出した場合、入社を決めますか

質問の意図:

これは、応募者の入社意欲を最終確認するための、非常に直接的な質問です。企業側は、内定辞退のリスクを最小限に抑えたいと考えています。ここで曖昧な返事をすると、「第一志望ではないのだな」と判断され、選考に不利に働く可能性があります。

回答のポイント:

第一志望の企業であれば、迷わず「はい、ぜひ入社させていただきたいと考えております」と力強く答えましょう。その上で、改めてなぜその企業に入社したいのか、熱意を簡潔に伝えると効果的です。もし、他社の選考結果を待ちたいなど、すぐに決断できない事情がある場合でも、「入社したい気持ちは非常に強いです」という前向きな姿勢を示した上で、「〇〇社の選考結果が△日に出る予定ですので、それまでお待ちいただくことは可能でしょうか」と、正直かつ丁寧に相談するのが誠実な対応です。

OK例文(第一志望の場合)

「はい、もちろんです。本日お話を伺い、貴社のビジョンや事業の将来性に改めて深く共感いたしました。また、〇〇様のような魅力的な方々と一緒に働きたいという気持ちがますます強くなりました。内定をいただけましたら、ぜひ入社させていただきたく存じます。」

当社で働くことに不安はありますか

質問の意uto:

この質問は、応募者が抱えている懸念点を正直に話してもらい、それを解消することで、入社後のミスマッチを防ぐ目的があります。また、応募者がプレッシャーや未知の環境に対して、どのように向き合おうとしているか、その姿勢を見る意図もあります。

回答のポイント:

「特にありません」と答えるのは、思考が浅い、あるいは本音を隠していると受け取られる可能性があります。一方で、待遇や人間関係など、ネガティブすぎる不安を述べるのも避けるべきです。「スキル面でのキャッチアップ」や「期待されている成果を出せるか」といった、成長意欲の裏返しとなるような、前向きな不安を挙げると好印象です。その上で、「その不安を解消するために、自分なりに努力したい」という意欲を示すことが重要です。

OK例文

「はい。正直に申し上げますと、一点だけございます。それは、私のこれまでの経験が、貴社で求められる高いレベルにすぐに到達できるかという点です。もちろん、これまでのスキルには自信を持っておりますが、貴社の〇〇という独自の技術領域については、未経験の部分もございます。しかし、この不安は、一日も早く戦力になりたいという気持ちの表れでもあります。入社後は、誰よりも早くキャッチアップできるよう、積極的に学び、先輩方に教えを請いながら、期待に応えられるよう全力で努力する所存です。」

【状況別】面接で聞かれやすい追加質問

応募者の経歴や状況によって、面接官が特に深掘りしたいポイントは異なります。ここでは、第二新卒、未経験者、転職回数が多い方、ブランク期間がある方など、特定の状況で聞かれやすい質問とその対策について解説します。自分の状況に合わせた準備が、面接突破の鍵となります。

第二新卒・社会人経験が浅い場合

第二新卒や社会人経験が2〜3年未満の場合、面接官は実績やスキルよりも、ポテンシャル(潜在能力)、学習意欲、そして早期離職のリスクがないかを重視します。

よくある質問と回答のポイント:

- 「なぜ短期間で転職しようと思ったのですか?」

- 意図: 短期間での離職理由を知り、また同じ理由で辞めないかを確認したい。

- ポイント: 前職への不満ではなく、「〇〇という目標を、より高いレベルで実現したいから」という前向きな理由に転換する。新卒時の企業選びの軸と、現在の軸がどう変化・成長したかを論理的に説明し、キャリアプランの明確さを示すことが重要です。「実際に社会に出て働く中で、自分のやりたいことがより明確になった」というストーリーは説得力を持ちます。

- 「当社でどのようなスキルを身につけたいですか?」

- 意図: 学習意欲と成長への期待度を確認したい。

- ポイント: 単なる「教えてほしい」という受け身の姿勢ではなく、「〇〇の業務を通じて△△のスキルを習得し、将来的には□□で会社に貢献したい」というように、主体的な学習意欲と、その先の貢献イメージまで語りましょう。

OK例文(なぜ短期間で転職?に対して)

「新卒で入社した会社では、営業の基礎を叩き込んでいただき、大変感謝しております。しかし、1年間、既存顧客へのルートセールスを経験する中で、もっと顧客の根本的な課題解決に踏み込むコンサルティング型の営業に挑戦したいという思いが強くなりました。若いうちからより裁量権のある環境で、課題発見力や提案力を磨きたいと考え、貴社のソリューション営業職を志望いたしました。」

未経験の職種・業界に挑戦する場合

未経験分野への転職では、即戦力としてのスキルよりも、学習意欲、適応能力、そしてその分野への熱意が厳しく評価されます。なぜ経験のある分野ではなく、あえて未経験の分野を選ぶのか、その理由を明確に語る必要があります。

よくある質問と回答のポイント:

- 「なぜ未経験のこの業界(職種)に興味を持ったのですか?」

- 意図: 志望動機の本気度と、業界・職種研究の深さを確認したい。

- ポイント: 憧れやイメージだけでなく、なぜその業界・職種でなければならないのか、具体的なきっかけやエピソードを交えて語ります。自ら情報収集したり、資格取得の勉強を始めたりしているなど、すでに行動を起こしていることをアピールすると、熱意が伝わります。

- 「これまでの経験を、この仕事でどう活かせると考えますか?」

- 意図: 職種が変わっても活かせる「ポータブルスキル」の有無を確認したい。

- ポイント: 専門知識や技術でなくても、コミュニケーション能力、課題解決能力、プロジェクトマネジメント能力、顧客折衝経験など、異業種・異職種でも通用するスキルを棚卸しし、応募職種の業務内容と結びつけて説明します。「前職の〇〇という経験で培った△△の力は、貴社の□□という業務で必ず活かせます」というように、具体的に語ることが重要です。

OK例文(どう経験を活かすか?に対して)

「はい。私はこれまで5年間、飲食店の店長として店舗運営に携わってまいりました。直接的なITの経験はございませんが、店長として日々のお客様の動向や売上データを分析し、新メニューの開発やキャンペーンの企画を行ってきた経験は、貴社のWebマーケティング職におけるデータ分析や施策立案の業務に活かせると考えております。特に、お客様のニーズを汲み取り、それを具体的なアクションに繋げてきた課題解決能力は、職種は違えど共通の強みです。未経験の分野ではございますが、この強みを活かし、一日も早くキャッチアップして貢献したいと考えております。」

転職回数が多い場合

転職回数が多い応募者に対して、面接官は「定着性(またすぐに辞めてしまうのではないか)」「キャリアの一貫性」という2つの点を特に懸念します。これらの懸念を払拭することが、面接突破の最大の課題です。

よくある質問と回答のポイント:

- 「転職回数が多いようですが、その理由を教えてください。」

- 意図: 各転職の理由に一貫性があるか、場当たり的な転職ではないかを確認したい。

- ポイント: 一つ一つの転職理由を正直に説明しつつも、それらが「〇〇というキャリアの軸を実現するための一貫したステップであった」というストーリーで語ることが重要です。例えば、「スキルアップのため」「より専門性を高めるため」「マネジメント経験を積むため」といった、キャリアを段階的に積み上げてきたことを示します。そして、「これまでの経験の集大成として、貴社で長期的に貢献したい」という強い意志を示すことが不可欠です。

OK例文

「はい。私の転職は、一貫して『Webサービスのグロースハックに必要なスキルを段階的に習得する』という目的のもとで行ってまいりました。1社目ではSEOとコンテンツマーケティングの基礎を、2社目では広告運用とデータ分析の専門性を、そして3社目では小規模ながらチームマネジメントを経験しました。それぞれの会社で目標としていたスキルを習得できたと考えております。そして今、これまでに培った全てのスキルを統合し、事業全体を俯瞰する立場でグロース戦略を推進したいと考えており、まさにそれを実現できるのが貴社のこのポジションであると確信しております。これまでの経験は全て、貴社で活躍するための準備期間であったと捉えており、腰を据えて長期的に貢献していく所存です。」

ブランク期間(離職期間)がある場合

病気療養、留学、資格取得、介護、育児など、ブランク期間の理由は様々です。面接官は、その期間に何をしていたのか、そして仕事への復帰意欲やスキルの陳腐化がないかを気にしています。

よくある質問と回答のポイント:

- 「〇ヶ月間の離職期間がありますが、何をされていましたか?」

- 意図: ブランクの理由と、その期間をどう過ごしていたかを確認したい。

- ポイント: 嘘をつかず、正直に理由を説明します。重要なのは、その期間を「目的のある、ポジティブな期間だった」と説明することです。例えば、「資格取得のために勉強していた」「語学習得のために留学していた」など、スキルアップに繋がる活動をしていた場合は、それをアピールします。療養や介護などが理由の場合でも、「その期間を通じて〇〇という価値観を学んだ」「復帰に向けて〇〇の勉強をしていた」など、ブランク期間を無駄にせず、仕事への復帰に向けて準備していた姿勢を示すことが大切です。

OK例文(資格取得の場合)

「はい。前職を退職後、約半年間、以前から目標としておりました〇〇(資格名)の取得に専念しておりました。この資格は、貴社が注力されている△△事業において、直接的に活かせる専門知識であると考えております。おかげさまで先月、無事に資格を取得することができました。このブランク期間を通じて得た専門知識を活かし、即戦力として貴社に貢献したいと考えております。」

【面接フェーズ別】質問内容の傾向と対策

転職の面接は、多くの場合、一次・二次・最終と複数回にわたって行われます。それぞれのフェーズで面接官の役職や立場が異なり、質問の意図や評価のポイントも変化します。各段階の特徴を理解し、適切な対策を講じることが内定への近道です。

| 面接フェーズ | 主な面接官 | 確認するポイント | 対策の方向性 |

|---|---|---|---|

| 一次面接 | 人事担当者、若手社員 | 人柄、コミュニケーション能力、基本的な経歴、志望度のスクリーニング | 明るくハキハキと、社会人としての基本マナーを徹底する。自己紹介や志望動機、自己PRといった定番の質問に、論理的かつスムーズに答えられるように準備する。 |

| 二次面接 | 現場の管理職、チームリーダー | 実務能力、専門スキル、チームへの適性、問題解決能力 | これまでの実績や経験をSTARメソッドなどを用いて具体的に語る。再現性のあるスキルをアピールし、「この人と一緒に働きたい」と思わせることが重要。 |

| 最終面接 | 役員、社長 | 入社意欲、将来のビジョン、企業理念とのマッチ度、長期的な貢献意欲 | 企業の将来性や事業戦略と、自身のキャリアプランを高い視座で結びつけて語る。小手先のテクニックではなく、熱意と覚悟を自分の言葉で伝える。 |

一次面接:人柄や基本的なスキルを確認

一次面接は、主に人事担当者や若手の現場社員が面接官を務めます。ここでは、社会人としての基本的なマナーやコミュニケーション能力、そして応募書類に書かれた経歴に相違がないかといった、基本的なスクリーニングが行われることがほとんどです。

対策のポイント:

まずは、第一印象が重要です。明るい表情、ハキハキとした口調、正しい敬語を心がけましょう。質問内容は、自己紹介、志望動機、自己PR、転職理由といった定番のものが中心となります。これらの質問に対して、1〜2分程度で簡潔かつ論理的に答えられるように、事前に声に出して練習しておくことが不可欠です。奇をてらった回答よりも、誠実で分かりやすい回答が高く評価されます。ここで見られているのは「地頭の良さ」や「人柄の良さ」であり、次のステップに進めるに足る候補者かどうかの見極めです。応募者が多い企業では、ここで多くの候補者がふるいにかけられるため、基本を疎かにしないことが何よりも大切です。

二次面接:実務能力や職場への適性を深掘り

二次面接では、配属予定部署の部長や課長、チームリーダーといった、現場の責任者が面接官となるケースが一般的です。ここでは、応募者が持つ専門スキルや実務経験が、本当に自社で通用するのか、そして既存のチームメンバーと円滑に協力していけるかといった、より実践的な視点で評価されます。

対策のポイント:

二次面接では、「これまでの実績や成功体験」「失敗体験とそれをどう乗り越えたか」「意見が対立した時の対応」など、具体的なエピソードを求められる質問が増えます。STARメソッド(状況・課題・行動・結果)を意識し、自分の役割や工夫した点を具体的に語ることで、再現性のあるスキルを証明しましょう。特に、「なぜそうしたのか?」「他に方法はなかったのか?」といった深掘りの質問が来ることを想定し、自分の行動の背景にある思考プロセスまで説明できるように準備しておく必要があります。「この人がチームに加われば、戦力になりそうだ」「この人と一緒に働きたい」と、現場の責任者に具体的な活躍イメージを抱かせることが、二次面接突破の鍵となります。

最終面接:入社意欲や将来のビジョンを最終確認

最終面接は、役員や社長といった経営層が面接官を務めます。スキルや経験については、すでに二次面接までで評価済みという前提です。ここでは、「本当に入社してくれるのか」という入社意欲の最終確認と、「応募者のビジョンが、会社の将来の方向性と一致しているか」というカルチャーフィットの最終判断が行われます。

対策のポイント:

最終面接では、テクニックよりも「熱意」と「誠実さ」が重要になります。「なぜ数ある企業の中で、うちの会社なのか」という問いに対して、企業の理念やビジョンへの共感を、自分の言葉で熱く語る必要があります。また、「今後のキャリアプラン」や「入社後に挑戦したいこと」といった質問に対しては、短期的な視点だけでなく、5年後、10年後といった長期的な視点で、自分が会社の成長にどう貢献していきたいかを語りましょう。そのためには、企業のIR情報や中期経営計画、社長のインタビュー記事などを読み込み、経営層が持つ視座を理解しておくことが不可欠です。最後に、逆質問の機会を最大限に活用し、会社の未来に関する質問をすることで、高い入社意欲と当事者意識を示すことができます。

Web面接(オンライン面接)特有の質問と注意点

近年、Web面接(オンライン面接)は採用活動のスタンダードとなりました。対面の面接とは異なる環境だからこそ、特有の質問や注意点が存在します。事前の準備を万全にすることで、スムーズに自分の魅力を伝えましょう。

Web面接でよくある質問

基本的な質問内容は対面の面接と大きく変わりませんが、Web面接ならではの確認事項や、リモート環境を前提とした質問が加わることがあります。

- 「音声はクリアに聞こえていますか?」「こちらの映像は問題なく見えていますか?」

- 冒頭で必ず行われる確認です。ハキハキと「はい、問題なく聞こえております」と答えましょう。

- 「リモートワークの経験はありますか?また、その際に工夫していたことは何ですか?」

- 意図: リモート環境下での自己管理能力やコミュニケーション能力を確認したい。

- ポイント: 経験がある場合は、タスク管理ツールの活用法や、チャット・ビデオ会議での円滑なコミュニケーションの工夫などを具体的に語ります。経験がない場合でも、「〇〇のようなツールを使って、自律的に業務を進めることができます」「テキストコミュニケーションでは、意図が正確に伝わるよう、結論から書くことを意識します」など、適応能力をアピールしましょう。

- 「ご自宅の通信環境や作業スペースに問題はありませんか?」

- 意図: 入社後、リモートワークを円滑に行える環境が整っているかの実務的な確認。

- ポイント: 「はい、光回線を契約しており、業務に支障のない通信環境です」「静かで集中できる作業スペースを確保しております」など、安心して働ける環境であることを明確に伝えましょう。

事前に確認すべき機材や環境

Web面接の成否は、事前の準備で8割決まると言っても過言ではありません。トラブルなく面接に集中するために、以下の項目を必ずチェックしましょう。

| 項目 | チェックポイント |

|---|---|

| PC・通信環境 | OSやアプリは最新版にアップデート。可能であれば有線LANに接続し、安定した通信を確保する。 |

| カメラ | PC内蔵カメラで問題ないか、顔が暗く映らないか確認。必要であれば外付けのWebカメラを用意する。カメラのレンズは事前に拭いておく。 |

| マイク | 音声がクリアに聞こえるかテストする。周囲の雑音を拾いやすい場合は、マイク付きイヤホンやヘッドセットの使用を推奨。 |

| 照明 | 顔が明るく映るように、正面から光が当たるように調整する。リングライトなどを使用すると、表情が格段に明るくなる。 |

| 背景 | 生活感のあるものが映り込まないよう、背景は壁やカーテンにする。バーチャル背景は、企業から許可がない限り避けるのが無難。 |

| 服装・身だしなみ | 対面の面接と同じく、スーツやオフィスカジュアルで臨む。上半身しか映らないからと油断せず、全身の身だしなみを整える。 |

| 通知のOFF | PCやスマートフォンの通知音(メッセージアプリなど)は、すべてOFFにしておく。 |

これらの準備は、面接への真摯な姿勢を示すことにも繋がります。

画面越しのコミュニケーションで気をつけること

画面越しでは、対面の時よりも感情やニュアンスが伝わりにくくなります。以下の点を意識して、コミュニケーションの質を高めましょう。

- 視線はカメラに: 相手の顔が映る画面を見がちですが、意識してPCのカメラレンズを見るようにしましょう。そうすることで、相手からは「目が合っている」ように見え、真剣さが伝わります。

- いつもより少し大きめの声で、ハキハキと: マイクを通すと声がこもりがちになります。普段よりも少し声を張り、一語一語を明確に発音することを心がけましょう。

- リアクションは大きく、分かりやすく: 相手が話している時は、意識的に頷いたり、相槌を打ったりしましょう。無表情で聞いていると、「話を聞いているのか?」と不安にさせてしまいます。笑顔もいつもより少しオーバーなくらいが丁度良いです。

- 結論から話すことを徹底する: 通信環境によっては、音声が途切れる可能性もあります。だらだらと話さず、まず結論を述べ、その後に理由や具体例を続ける「PREP法」を、対面の時以上に意識しましょう。

- 話が被らないように一呼吸おく: 相手が話し終わってから、一呼吸おいてから話し始めると、会話がスムーズに進みます。焦って話し始めると、声が被ってしまい、お互いに気まずい思いをします。

面接で好印象を与える回答の3つのコツ

同じ内容を話していても、伝え方一つで面接官に与える印象は大きく変わります。ここでは、どんな質問にも応用できる、好印象を与える回答の普遍的な3つのコツを紹介します。これらのフレームワークを身につけることで、あなたの回答は格段に説得力を増すでしょう。

① 結論から話す(PREP法)

面接官は、一日に何人もの応募者と面接をします。そのため、話が長く、要点が分かりにくい回答は敬遠されがちです。そこで有効なのが、PREP法というフレームワークです。

- P (Point): 結論 – まず、質問に対する答え(結論)を最初に述べます。「私の強みは〇〇です」「私が貴社を志望する理由は△△です」のように、一言で明確に伝えます。

- R (Reason): 理由 – 次に、なぜその結論に至ったのか、理由を説明します。「なぜなら、〜という経験があるからです」「〜という点に魅力を感じたからです」といった形です。

- E (Example): 具体例 – 理由を裏付けるための、具体的なエピソードや事実を述べます。ここが最も重要で、客観的な事実や数値を交えることで、話の信憑性が一気に高まります。「例えば、前職で〜という状況の際に、〜という行動をとった結果、〜という成果を上げました」のように語ります。

- P (Point): 結論(再) – 最後に、もう一度結論を繰り返し、話を締めくくります。「以上の理由から、私の強みである〇〇は、貴社で活かせると確信しております」といった形で、貢献意欲をアピールします。

このPREP法を意識するだけで、あなたの話は驚くほど論理的で分かりやすくなります。 自己紹介、志望動機、自己PRなど、あらゆる質問で活用できる万能のテクニックです。

② 具体的なエピソードを交える

「コミュニケーション能力が高いです」「課題解決能力があります」といった抽象的な言葉だけでは、あなたの本当の魅力は伝わりません。面接官が知りたいのは、その能力が、実際の仕事の現場でどのように発揮されたのかという具体的な事実です。

あなたの強みやスキルを語る際には、必ずそれを裏付ける具体的なエピソードをセットで話すようにしましょう。その際、以下の要素を盛り込むと、エピソードがより鮮明で説得力のあるものになります。

- 固有名詞: 「あるプロジェクトで…」ではなく、「〇〇(製品名)のリニューアルプロジェクトで…」のように、具体的な名称を使うとリアリティが増します。

- 数値: 「売上を伸ばしました」ではなく、「売上を前年比120%に伸ばしました」。「コストを削減しました」ではなく、「月間の業務コストを15%削減しました」。数字は、客観的な成果を示す最も強力な武器です。

- 自分の役割と工夫: チームでの成果を語る際も、「チームで頑張りました」ではなく、「その中で私は〇〇という役割を担い、△△という工夫をしました」と、自分の貢献を明確にすることが重要です。

具体的なエピソードは、あなたの話に命を吹き込み、面接官の記憶に強く残るものとなります。

③ 企業の求める人物像を意識する

面接は、自分をアピールする場であると同時に、企業とのマッチングを確認する場でもあります。独りよがりなアピールにならないよう、常に「企業がどのような人材を求めているのか」を意識することが重要です。

求める人物像を把握する方法:

- 求人票の「求める経験・スキル」「歓迎する人物像」の欄を熟読する。 ここに書かれているキーワードは、企業が最も重視している要素です。

- 企業の採用サイトや社長メッセージ、社員インタビューを読む。 企業の理念やビジョン、大切にしている価値観(バリュー)が見えてきます。

- プレスリリースやIR情報を確認する。 企業が今、何に力を入れ、どこに向かおうとしているのか、事業戦略を理解します。

これらの情報から企業の求める人物像を自分なりに描き出し、自身の強みや経験の中から、その人物像に合致する要素を重点的にアピールしましょう。例えば、企業が「主体性」を重視しているなら、指示待ちではなく自ら課題を見つけて行動したエピソードを。企業が「協調性」を求めているなら、チームで協力して目標を達成したエピソードを話す、といった具合です。

この「相手のニーズに応える」という視点を持つことで、あなたの回答は単なる自己満足ではなく、企業にとって「採用したい」と思わせる力強いメッセージとなります。

面接の質問にうまく答えられない時の対処法

どれだけ準備をしても、本番では予期せぬ質問に言葉が詰まってしまったり、緊張で頭が真っ白になったりすることもあります。しかし、そんな時でも冷静に対処する方法を知っていれば、ピンチを乗り切ることができます。大切なのは、誠実な姿勢を見せることです。

質問の意図がわからない場合

面接官の質問が曖昧だったり、専門的すぎたりして、何を問われているのか正確に理解できないことがあります。そんな時は、知ったかぶりをして見当違いの答えをするのが最も危険です。

対処法:

素直に確認しましょう。「恐れ入ります、今のご質問は、〇〇という点についてお答えすればよろしいでしょうか?」というように、自分の解釈を伝えて確認することで、質問の意図を正確に把握できます。これは、相手の話を正しく理解しようとする傾聴姿勢のアピールにも繋がります。焦らず、まずは相手との認識を合わせることが重要です。

すぐに答えが思いつかない場合

意表を突く質問をされて、すぐに答えが浮かばないこともあります。ここで焦ってしどろもどろになったり、黙り込んだりしてしまうと、マイナスの印象を与えかねません。

対処法:

正直に考える時間が欲しいと伝えましょう。「少し考えをまとめるお時間をいただいてもよろしいでしょうか。1分ほどいただけますと幸いです。」と丁寧に断りを入れれば、面接官も待ってくれます。この一言が言えるかどうかで、落ち着きや誠実さの印象が大きく変わります。沈黙は気まずい空気を作りますが、許可を得た上での「間」は、思考を整理するための必要な時間と認識されます。

上手く話せなかったと感じた場合

面接の途中で、「あの質問、もっとうまく答えられたはずなのに…」と後悔することもあるでしょう。引きずってしまうと、その後の受け答えにも影響が出てしまいます。

対処法:

- 面接中に挽回する: 面接の最後に「最後に何か言い残したことはありますか?」と聞かれた際や、逆質問の時間に、「先ほど〇〇というご質問に対してうまくお答えできなかったのですが、少し補足させていただいてもよろしいでしょうか」と切り出し、改めて回答するチャンスをもらいましょう。これは、粘り強さや自己修正能力のアピールにもなります。

- お礼メールで補足する: 面接後に送るお礼メールの中で、簡潔に補足するのも一つの手です。ただし、長文になったり、言い訳がましくなったりしないよう注意が必要です。「面接で申し上げきれなかった点として〜」と、あくまで補足情報として伝えるに留めましょう。

最も大切なのは、一つの失敗を引きずらず、気持ちを切り替えて次の質問に集中することです。

面接前に絶対にやるべき5つの準備

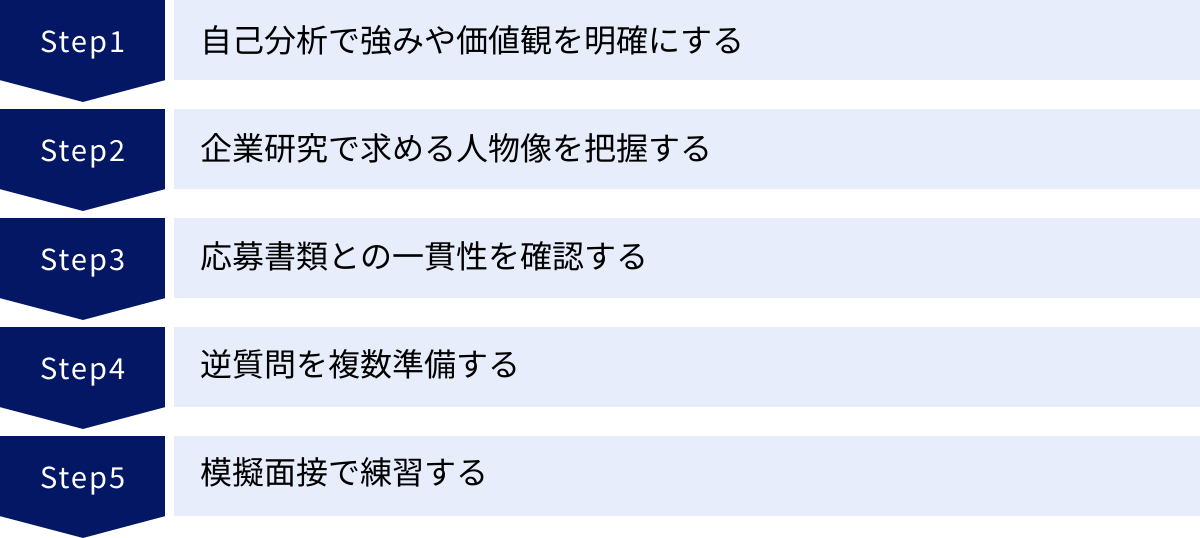

面接は、当日のパフォーマンスだけでなく、それまでの準備が結果を大きく左右します。付け焼き刃の対策では、深掘りされた質問に耐えられません。ここでは、面接に臨む前に必ず行っておくべき5つの準備について解説します。

① 自己分析で強みや価値観を明確にする

自己分析は、面接対策の土台です。自分が何をしたいのか(Will)、何ができるのか(Can)、何をすべきか(Must)が明確になっていなければ、志望動機や自己PRに一貫性のある説得力を持たせることはできません。

- キャリアの棚卸し: これまでの職務経歴を振り返り、どのような業務で、どのような役割を担い、どんな成果を上げたのかを具体的に書き出します。成功体験だけでなく、失敗体験からも学びを抽出しましょう。

- 強み・弱みの言語化: 自分の得意なこと、苦手なことを客観的に分析します。友人や元同僚など、第三者に自分の印象を聞いてみるのも有効です。

- 価値観の明確化: 仕事を通じて何を実現したいのか、どのような環境で働きたいのか、譲れない条件は何か、といった自分の価値観を整理します。これが転職の「軸」となります。

② 企業研究で求める人物像を把握する

自己分析で「自分」を理解したら、次は「相手(企業)」を深く理解する必要があります。企業のウェブサイトを眺めるだけでなく、多角的な情報収集を行いましょう。

- 事業内容の理解: 主力商品・サービスは何か、ターゲット顧客は誰か、競合他社はどこか、業界内での立ち位置はどうか、などを調べます。

- 企業理念・ビジョンの共感ポイント探し: 経営理念や行動指針に目を通し、自分の価値観と共鳴する部分を見つけます。これが志望動機の核となります。

- 求める人物像の特定: 求人票や採用サイトの社員インタビューなどから、どのようなスキルやマインドを持った人材が求められているのかを具体的にイメージします。この人物像と、自己分析で見つけた自分の強みを結びつけることが面接戦略の鍵です。

③ 応募書類との一貫性を確認する

面接は、提出した履歴書や職務経歴書の内容を元に進められます。面接での発言と応募書類の内容に矛盾があると、一気に信頼性を失ってしまいます。

- 提出前にコピーを取っておく: 自分が何を書いたかを忘れないように、提出した応募書類は必ず手元に控えを置いておきましょう。

- 面接前に再読する: 面接直前に、職務経歴書に書いた実績や自己PRを改めて読み返し、話す内容と齟齬がないか確認します。特に、実績に関する数値は正確に覚えておきましょう。

④ 逆質問を複数準備する

面接の最後にある逆質問は、あなたの入社意欲と企業理解度を示す絶好の機会です。「特にありません」は絶対に避けましょう。

- 最低でも5つは準備する: 面接中に疑問が解消されることもあるため、複数の質問を用意しておくと安心です。

- 質問のカテゴリーを分ける: 「事業戦略について」「組織・チームについて」「入社後の働き方やキャリアパスについて」「求める人物像について」など、カテゴリーを分けて準備すると、面接官の役職に応じて適切な質問を選べます。

- 調べれば分かることは聞かない: 福利厚生や年間休日など、ウェブサイトに明記されていることを聞くのは、企業研究不足の表れです。面接の場でしか聞けない、生きた情報を引き出す質問を心がけましょう。

⑤ 模擬面接で練習する

頭の中で回答を準備するのと、実際に声に出して話すのとでは、大きな違いがあります。本番でスムーズに話せるように、必ず模擬面接を行いましょう。

- 声に出して録音・録画する: 自分の話し方の癖(「えーと」「あのー」など)や、話の長さを客観的に確認できます。Web面接の場合は、画面に映る自分の表情や視線もチェックできます。

- 第三者に協力してもらう: 友人や家族、あるいは転職エージェントのキャリアアドバイザーに面接官役を頼み、フィードバックをもらうのが最も効果的です。自分では気づかなかった改善点が見つかります。

この地道な準備の積み重ねが、本番での自信に繋がり、内定を大きく引き寄せます。

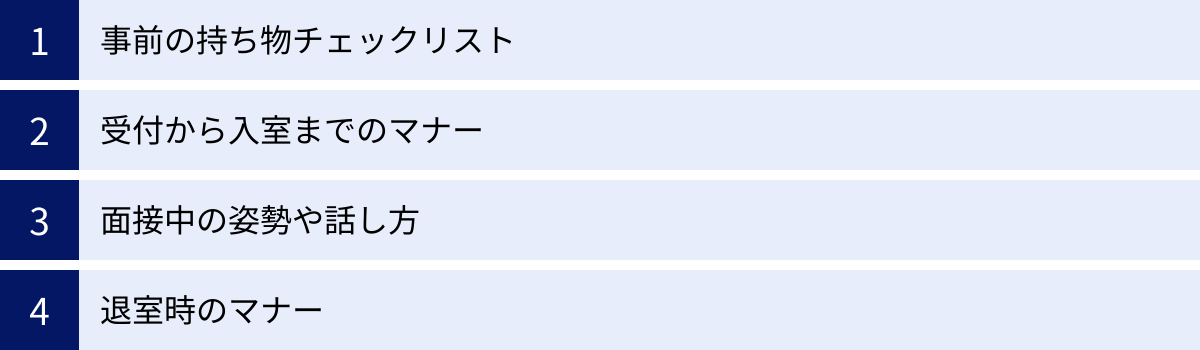

面接当日の流れと基本マナー

面接は、質疑応答の内容だけでなく、受付から退室までの一連の立ち居振る舞いも評価の対象です。社会人としての基本的なマナーを守り、最後まで好印象を保ちましょう。

事前の持ち物チェックリスト

面接前日に、慌てないように持ち物を準備しておきましょう。

| 必須の持ち物 | |

|---|---|

| 応募書類のコピー | 提出した履歴書・職務経歴書の控え。面接直前の確認用。 |

| 企業の資料 | 求人票や会社案内のプリントアウトなど。 |

| 筆記用具・メモ帳 | 黒のボールペンと、A5サイズ程度のシンプルなメモ帳。 |

| スマートフォン | 緊急連絡用。マナーモードにし、面接中はカバンにしまう。 |

| 腕時計 | 時間確認用。スマートフォンでの確認は避ける。 |

| ハンカチ・ティッシュ | 身だしなみとして必須。 |

| 現金・交通系ICカード | 交通費など。 |

| (Web面接の場合) | マイク付きイヤホン、充電器など。 |

| あると便利な物 | |

| 折りたたみ傘 | 天候の急変に備える。 |

| モバイルバッテリー | スマートフォンの充電切れ対策。 |

| 手鏡・整髪料 | 身だしなみチェック用。 |

| ストッキングの予備(女性) | 伝線した場合に備える。 |

受付から入室までのマナー

- 到着時間: 約束の5〜10分前に企業の受付に到着するのが理想です。早すぎると、かえって迷惑になる場合があります。

- 受付での挨拶: コートを脱いでから受付に向かいます。受付担当者にも「本日〇時からの面接に参りました、〇〇と申します。人事部の△△様にお取次ぎをお願いいたします」と、明るくハキハキと名乗りましょう。

- 待機中の姿勢: 案内された待合室では、スマートフォンをいじったりせず、背筋を伸ばして静かに待ちます。応募書類に目を通しておくのは良いでしょう。

- 入室: 名前を呼ばれたら、「はい」と返事をして立ち上がります。ドアを3回ノックし、「どうぞ」という声が聞こえたら「失礼いたします」と言って入室します。入室後、面接官の方を向き、再度「失礼いたします」とお辞儀をしてからドアを静かに閉めます。椅子の横まで進み、「〇〇 〇〇と申します。本日はよろしくお願いいたします」と挨拶し、一礼します。面接官から「どうぞお座りください」と促されてから、「失礼いたします」と言って着席します。

面接中の姿勢や話し方

- 姿勢: 椅子の背もたれには寄りかからず、背筋を伸ばして座ります。男性は軽く足を開き、手は膝の上に。女性は膝を揃え、手は膝の上で重ねます。

- 目線: 基本的に、話している面接官の目を見て話します。複数の面接官がいる場合は、質問した人を中心に、他の人にも時々視線を配ると良いでしょう。

- 話し方: 焦らず、落ち着いて、ハキハキとした口調を心がけます。早口にならないように注意しましょう。

- 相槌: 面接官が話している時は、適度に「はい」と相槌を打ち、頷きながら聞くことで、真剣に聞いている姿勢を示します。

退室時のマナー

- 面接終了の合図: 面接官から「本日の面接は以上です」と言われたら、座ったまま「本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました」とお礼を述べ、一礼します。

- 起立・退室: 立ち上がって椅子の横で再度「ありがとうございました」と一礼します。ドアの前まで進み、面接官の方を向き直って「失礼いたします」と最後の一礼をしてから、静かに退室します。

- 建物を出るまで: 完全に企業の敷地を出るまでは、気を抜かずに。すぐにスマートフォンを取り出したり、ネクタイを緩めたりしないようにしましょう。どこで誰に見られているか分かりません。

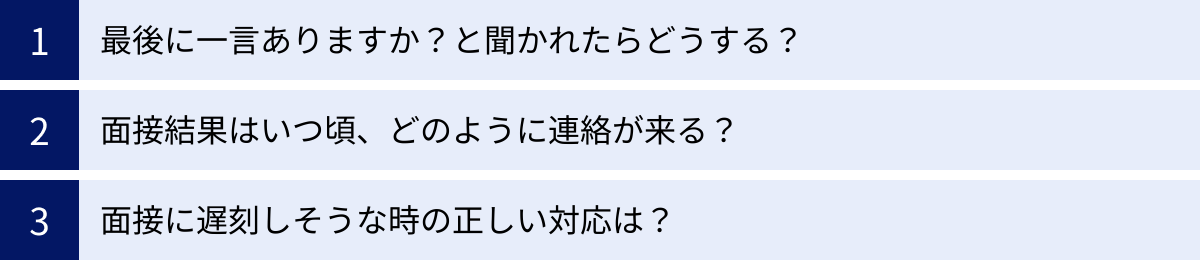

面接の質問に関するQ&A

面接に関して、多くの人が抱く細かな疑問についてお答えします。知っているといないとでは、当日の安心感が大きく変わります。

「最後に一言ありますか?」と聞かれたらどうする?

これは、逆質問とは別に、最後に与えられるアピールのチャンスです。単なる自己PRの繰り返しではなく、面接全体を通じて感じたことや、高まった入社意欲を伝えるのが効果的です。

回答のポイント:

- 感謝を伝える: まずは、面接の機会をいただいたことへの感謝を述べます。「本日は、〇〇様、△△様と直接お話しさせていただく機会をいただき、誠にありがとうございました。」

- 入社意欲を伝える: 面接を通じて、入社したいという気持ちがどれだけ強くなったかを具体的に伝えます。「お話を伺う中で、貴社の〇〇というビジョンに改めて深く共感し、ぜひ一員として貢献したいという思いがますます強くなりました。」

- 簡潔にまとめる: 長々と話さず、30秒〜1分程度で簡潔にまとめます。熱意を込めて、自分の言葉で伝えましょう。

OK例文

「はい、一言失礼いたします。本日は、面接の貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました。〇〇様や△△様から事業の具体的なお話を伺い、貴社が社会に提供している価値の大きさを再認識するとともに、ここで働きたいという思いが一層強くなりました。もしご縁をいただけましたら、私の強みである〇〇を活かし、一日も早く貴社の戦力となれるよう、全力で貢献する所存です。本日は、誠にありがとうございました。」

面接結果はいつ頃、どのように連絡が来る?

面接の最後に、結果連絡の時期や方法について説明があるのが一般的ですが、もし説明がなければ、逆質問の時間などを利用して確認しておくと良いでしょう。

- 時期: 一般的には、3日〜1週間以内に連絡が来ることが多いです。ただし、企業の選考スケジュールによっては2週間程度かかる場合もあります。

- 方法: 合格の場合は電話で、不合格の場合はメールや郵送で連絡が来ることが多い傾向にあります。

- 連絡が来ない場合: 約束の期日を過ぎても連絡がない場合は、こちらから問い合わせても失礼にはあたりません。ただし、期日を1〜2日過ぎた程度で催促するのは避け、約束の期日から3営業日〜1週間後を目安に、メールで丁寧に問い合わせてみましょう。「〇月〇日に面接を受けさせていただきました〇〇と申します。その際、△日頃にご連絡をいただけると伺っておりましたが、その後の選考状況はいかがでしょうか」といった形で確認します。

面接に遅刻しそうな時の正しい対応は?

交通機関の遅延など、やむを得ない事情で遅刻しそうになる可能性は誰にでもあります。重要なのは、その後の対応です。

- 遅刻が確定した時点ですぐに電話連絡: メールではなく、必ず電話で連絡を入れましょう。採用担当者の部署名と氏名を確認し、直接事情を説明します。

- 氏名と面接時間を伝える: 「本日〇時より面接のお約束をいただいております、〇〇 〇〇と申します」と、まずは自分が誰であるかを明確に伝えます。

- 遅刻の理由と到着予定時刻を伝える: 「大変申し訳ございません。現在、〇〇線の遅延により、到着が△分ほど遅れそうです」と、正直に理由と具体的な到着見込み時間を伝えます。

- 面接が可能かを確認する: 「このままお伺いして、面接を受けさせていただくことは可能でしょうか」と、企業の指示を仰ぎます。

- 到着後、改めて謝罪する: 面接会場に到着したら、受付や面接官に対して、改めて丁重に謝罪します。

パニックにならず、誠実かつ迅速に対応することが、マイナスイメージを最小限に抑える鍵です。言い訳がましくならず、真摯に謝罪する姿勢が何よりも大切です。