就職活動の序盤に多くの学生が参加を検討する「合同説明会」。しかし、インターネット上や先輩の口コミでは「合同説明会は行っても意味がない」といった声も聞かれ、参加すべきか迷っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、合同説明会が「行く意味ない」と言われる理由を深掘りしつつ、それを上回る数々のメリット、そして参加効果を最大化するための具体的な準備や当日の立ち回り方まで、網羅的に解説します。当日の服装や持ち物、企業に好印象を与える質問例など、実践的な情報も満載です。

この記事を読めば、あなたが合同説明会に参加すべきかどうかが明確になり、もし参加すると決めた場合、他の就活生と差をつけるための万全の準備が整うでしょう。

目次

そもそも合同説明会とは

合同説明会(合説)とは、一つの会場に多数の企業が集まり、学生に対して自社の魅力や採用情報を一斉に説明するイベントのことです。多くの場合、大規模なイベントホールや大学のキャンパスで開催され、就職活動を始めたばかりの学生が、業界や企業を幅広く知るための最初のステップとして活用しています。

各企業はブースを設け、訪れた学生に会社概要、事業内容、仕事の魅力、採用スケジュールなどを説明します。学生は興味のある企業のブースを自由に回り、短時間で多くの企業から直接情報を得られるのが大きな特徴です。

就職活動における情報収集の場は、合同説明会以外にも「個別企業説明会」や「学内説明会」などがあります。それぞれの特徴を理解し、自分の目的や状況に合わせて使い分けることが、効率的な就職活動の鍵となります。

個別企業説明会との違い

合同説明会と個別企業説明会は、就職活動における二大説明会ですが、その目的や形式は大きく異なります。それぞれの違いを理解することで、どちらに参加すべきか、あるいはどのように使い分けるべきかの判断がつきやすくなります。

| 比較項目 | 合同説明会 | 個別企業説明会 |

|---|---|---|

| 目的 | 業界・企業の認知・発見 | 特定企業の深い理解 |

| 参加企業数 | 数十社~数百社 | 1社のみ |

| 1社あたりの時間 | 短い(15分~30分程度) | 長い(1~2時間程度) |

| 得られる情報の深さ | 浅く、広い | 深く、専門的 |

| 雰囲気 | お祭りのような賑やかさ | 落ち着いた雰囲気 |

| 主な対象者 | 就活初期の学生、視野を広げたい学生 | 志望企業がある程度固まっている学生 |

| 選考への影響 | 間接的(顔を覚えてもらうなど) | 直接的(参加が選考条件の場合も) |

合同説明会の最大の強みは、その「網羅性」と「効率性」です。 まだ志望業界や企業が定まっていない学生にとって、一日で多様な業界の数十社もの企業と接点を持てるのは、計り知れない価値があります。様々な企業の話を聞く中で、これまで知らなかった優良企業に出会えたり、興味のなかった業界に魅力を感じたりと、視野を大きく広げるきっかけになります。ただし、一社あたりに割ける時間は短いため、得られる情報は企業の「さわり」の部分が中心となりがちです。

一方、個別企業説明会は「深掘り」を目的としています。 特定の企業1社が自社のオフィスや貸会議室で開催し、1〜2時間かけてじっくりと事業内容、企業理念、働く環境などを説明します。多くの場合、現場で働く若手社員や中堅社員との座談会が設けられており、企業のリアルな雰囲気を肌で感じたり、具体的な仕事内容について踏み込んだ質問をしたりできます。合同説明会で興味を持った企業について、さらに深く知りたい場合に適しています。企業によっては、この個別説明会への参加が、その後の選考ステップに進むための必須条件となっていることも少なくありません。

つまり、「広く浅く」多くの選択肢の中から可能性を探るのが合同説明会、「狭く深く」特定の選択肢を吟味するのが個別企業説明会と位置づけることができます。就活のフェーズに合わせて、これらを戦略的に活用することが重要です。

学内説明会との違い

学内説明会は、文字通り大学のキャンパス内で開催される企業説明会です。合同説明会の一種と捉えることもできますが、その性質にはいくつかの違いがあります。

| 比較項目 | 大規模な合同説明会 | 学内説明会 |

|---|---|---|

| 会場 | 大規模イベントホールなど | 大学キャンパス内 |

| 参加学生 | 不特定多数の大学の学生 | 主にその大学の学生 |

| 参加企業の傾向 | 知名度の高い大手企業が中心 | その大学の卒業生を採用したい企業、OB/OGが活躍している企業 |

| 雰囲気 | 賑やかで、競争的な雰囲気 | アットホームで、リラックスした雰囲気 |

| メリット | 圧倒的な企業数、多様な出会い | 移動の手間がない、企業側の採用意欲が高い傾向、OB/OGと繋がりやすい |

| デメリット | 人混み、移動コスト、情報過多 | 参加企業が限られる、出会う学生が同じ大学内に限定される |

学内説明会の最大の特徴は、企業側が「その大学の学生を採用したい」という明確な意図を持って参加している点です。自社で活躍しているOB/OGがいる、大学の研究内容と事業の親和性が高いなど、何らかの繋がりがある企業が多く参加します。そのため、学生にとっては企業との親和性を感じやすく、採用担当者も親身に話を聞いてくれる傾向があります。

また、参加者が同じ大学の学生であるため、リラックスした雰囲気で質問しやすく、友人と一緒に参加して情報交換をすることも容易です。授業の合間に参加できるなど、移動の負担がない点も大きなメリットでしょう。

しかし、大規模な合同説明会と比較すると、参加企業数はどうしても限られます。そのため、学内説明会だけで就職活動を完結させようとすると、視野が狭まってしまう可能性があります。

理想的な活用法は、まず大規模な合同説明会で世の中にどのような業界・企業があるのかを幅広くインプットし、自分の興味の方向性を見定めます。その上で、学内説明会に参加している企業の中から自分の興味と合致する企業を探し、よりリラックスした環境で話を聞き、OB/OGとの繋がりを作る、という流れです。 これら三つの説明会(合同、個別、学内)の特性を理解し、有機的に組み合わせることで、情報収集の質と効率を格段に高めることができます。

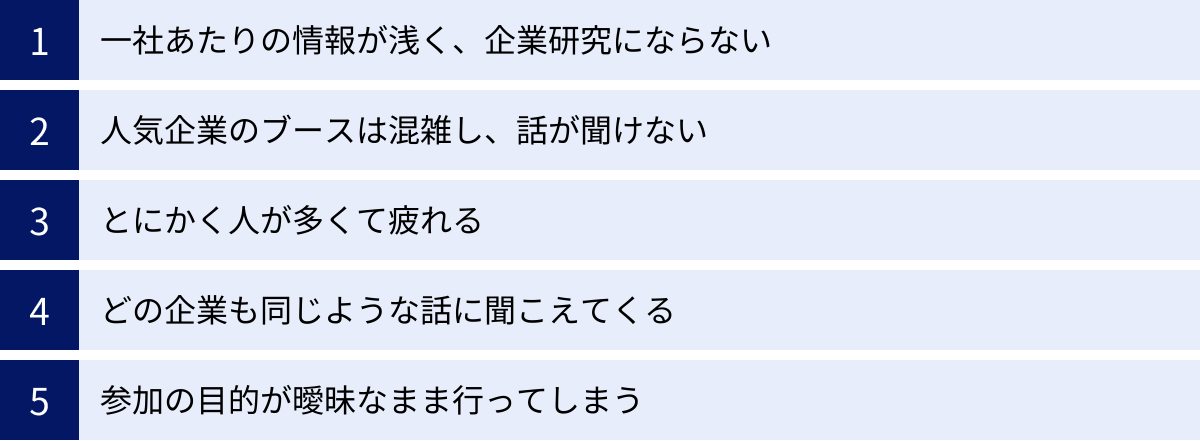

合同説明会は「行く意味ない」と言われる理由

多くのメリットがある一方で、なぜ「合同説明会は行く意味ない」という意見がなくならないのでしょうか。その背景には、合同説明会ならではの特性や、参加者の期待と現実のギャップが存在します。こうしたネガティブな意見の根源を理解することは、合同説明会を有効活用するための第一歩となります。

主な理由として、以下の点が挙げられます。

- 一社あたりの情報が浅く、企業研究にならない

最も多く聞かれるのがこの意見です。合同説明会では、一社あたきの説明時間が15分から30分程度と非常に短く、内容は企業のPRが中心となります。限られた時間で多くの学生に興味を持ってもらう必要があるため、どうしても会社概要や事業内容の表面的な説明に終始しがちです。そのため、企業のウェブサイトやパンフレットを読めばわかるような情報しか得られず、「時間をかけて会場まで行ったのに、新しい発見がなかった」と感じてしまう学生が少なくありません。深い企業理解に基づいた志望動機を作成したいと考えている学生にとっては、物足りなさを感じるでしょう。 - 人気企業のブースは混雑し、話が聞けない

知名度の高い大手企業や学生に人気の業界のブースには、開始と同時に長蛇の列ができます。やっと順番が来ても立ち見で説明がよく聞こえなかったり、後ろからの圧力で落ち着いて話を聞ける状況ではなかったりすることも珍しくありません。結局、お目当ての企業のブースを数社回っただけで一日が終わってしまい、多くの時間を待ち時間に費やした結果、「効率が悪く、意味がなかった」という結論に至ってしまいます。特に、明確な目的意識を持って特定の人気企業の話を聞きに行った学生ほど、このギャップに失望しやすい傾向があります。 - とにかく人が多くて疲れる

大規模な合同説明会では、数千人から数万人規模の学生が一つの会場に集まります。慣れないリクルートスーツに身を包み、人混みの中を歩き回り、立ちっぱなしで説明を聞くのは、想像以上に体力と精神力を消耗します。 会場の熱気や周囲の就活生の緊張感にあてられて、気疲れしてしまう人も多いでしょう。午前中に数社のブースを回っただけですでに疲労困憊になり、午後には集中力が切れてしまい、どの企業の話も頭に入ってこない…という経験をした先輩も少なくありません。このような疲労感から、「苦労した割に得られるものが少なかった」というネガティブな印象が強く残ってしまうのです。 - どの企業も同じような話に聞こえてくる

多くの企業のブースを回っていると、次第にどの企業も同じようなことを言っているように感じてしまうことがあります。「私たちは社会に貢献しています」「風通しの良い社風です」「若手から活躍できます」といった耳障りの良い言葉は、多くの企業が自社PRで用いる常套句です。具体的なエピソードやデータに基づかない抽象的な説明が続くと、学生側は各社の違いを明確に認識できなくなり、「結局、どの会社が良いのか分からなかった」という状態に陥ります。これが、合同説明会が「意味ない」と感じられる一因です。 - 参加の目的が曖昧なまま行ってしまう

「周りがみんな行くから」「とりあえず行っておけば安心」といった漠然とした理由で参加すると、合同説明会の価値を最大限に引き出すことはできません。明確な目的意識がないまま会場を訪れると、ただ雰囲気に流されて有名企業のブースをなんとなく回り、パンフレットをもらって帰るだけで終わってしまいます。 これでは、時間と労力をかけた意味がありません。事前に「今日は最低でも5つの業界の話を聞く」「今まで知らなかったBtoB企業を3社以上見つける」といった具体的な目標を設定していないと、有益な情報収集には繋がりにくいのです。

これらの「行く意味ない」と言われる理由は、いずれも合同説明会の一側面を的確に捉えています。しかし、これらの課題は事前の準備と当日の立ち回り方を工夫することで、その多くが克服可能です。次の章では、これらのデメリットを上回る、合同説明会ならではの大きなメリットについて詳しく解説していきます。

行く意味ないは嘘!合同説明会に参加する7つのメリット

「行く意味ない」という声がある一方で、合同説明会を上手く活用し、就職活動を有利に進めている学生も数多く存在します。ネガティブな側面は確かにありますが、それを補って余りあるほどのメリットがあるのも事実です。ここでは、合同説明会に参加することで得られる7つの大きなメリットを具体的に解説します。

① 一度に多くの企業と出会える

合同説明会の最大のメリットは、何と言ってもその「圧倒的な時間効率の良さ」です。 通常、一社の説明会に参加するには、移動時間を含めて半日以上かかることも珍しくありません。もし10社の話を聞こうと思えば、何日もの時間と多大な交通費が必要になります。

しかし、合同説明会であれば、わずか一日で、多種多様な業界の数十社、大規模なものでは数百社の企業と接点を持つことができます。 特に就職活動を始めたばかりで、まだどのような業界や企業があるのかすら把握できていない段階では、このメリットは計り知れません。様々な企業の話を短時間でインプットすることで、世の中の産業構造やビジネスモデルの多様性を一気に学ぶことができます。これは、今後の企業研究の方向性を定める上で、非常に重要な土台となります。地方在住の学生にとっては、一度の上京で多くの企業情報を収集できるため、時間的・金銭的な負担を大幅に軽減できるという点でも大きな価値があります。

② 知らなかった優良企業を発見できる

私たちは、普段の生活で接するBtoC(消費者向けビジネス)企業や、テレビCMでよく見かける有名企業についてはよく知っています。しかし、世の中には一般の知名度は低いものの、特定の分野で世界的なシェアを誇るBtoB(企業向けビジネス)企業や、働きがいのある優れた経営を行う中小・ベンチャー企業が星の数ほど存在します。

合同説明会は、こうした「隠れた優良企業」とのセレンディピティ(偶然の素敵な出会い)が生まれる場所です。事前に全く知らなかった企業のブースに、たまたま通りかかって話を聞いてみたところ、その事業の社会貢献性の高さや独自の技術力、魅力的な社風に惹きつけられ、結果的に第一志望になった、というケースは決して少なくありません。自分の先入観や既存の知識だけでは決して出会えなかったであろう企業との接点が生まれることこそ、合同説明会の醍醐味の一つです。 視野を広げ、就職活動の選択肢を豊かにするためにも、積極的に未知の企業ブースを訪れてみることをお勧めします。

③ 企業のリアルな雰囲気を感じられる

企業のウェブサイトやパンフレットは、プロの手によって美しくデザインされ、企業の良い面が強調されています。しかし、それだけでは企業の「本当の姿」を掴むことは困難です。

合同説明会では、説明を担当する社員の話し方、表情、学生への接し方、ブースの装飾やデザイン、配布される資料など、五感で感じ取れる「生の情報」に溢れています。例えば、社員同士が楽しそうに会話しているブースからは風通しの良さが感じられますし、学生の質問に真摯に耳を傾け、熱心に答える社員の姿からは誠実な企業文化がうかがえます。逆に、マニュアルを棒読みするような説明や、学生への対応が雑な企業からは、異なる印象を受けるかもしれません。こうした非言語的な情報から伝わる「社風」や「企業の空気感」は、入社後のミスマッチを防ぐ上で極めて重要な判断材料となります。複数の企業ブースを比較することで、各社の雰囲気の違いがより明確になり、自分に合った企業を見極める精度が高まります。

④ 採用担当者に直接質問・アピールできる

合同説明会は、一方的に企業の話を聞くだけの場ではありません。採用担当者と直接コミュニケーションをとれる貴重な機会です。説明を聞いて疑問に思ったこと、さらに深く知りたいことをその場で質問できます。

ここで重要なのは、質の高い質問をすることです。事前にその企業のことを少しでも調べておき、「ウェブサイトで拝見した〇〇という新規事業について、今後の展望をもう少し詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか?」といった具体的な質問を投げかければ、採用担当者に「この学生は本気で当社に興味を持ってくれているな」という熱意を伝えることができます。これは、その他大勢の学生の中から一歩抜け出し、自分の顔と名前を覚えてもらう絶好のアピールの機会になります。熱心な学生に対しては、名刺を渡してくれたり、今後のイベントについて個別に案内してくれたりすることもあります。受け身の姿勢でいるのではなく、積極的にコミュニケーションを図ることで、合同説明会は単なる情報収集の場から、自己PRの場へと変わるのです。

⑤ 就職活動のモチベーションが上がる

一人で就職活動を進めていると、先の見えない不安や孤独感に苛まれることがあります。特に、思うように選考が進まない時期は、モチベーションを維持するのが難しくなります。

そんな時、合同説明会に参加すると、会場を埋め尽くすほどの就活生の熱気や、真剣な眼差しで企業の話を聞く同世代の姿に触れることができます。 「自分だけが悩んでいるわけではない」「みんな同じように頑張っているんだ」と感じることで、孤独感が和らぎ、明日からの活動への活力が湧いてきます。「よし、自分も負けていられないぞ」と、良い意味での刺激を受け、就職活動に対するモチベーションを再燃させるきっかけになるのです。企業の担当者から直接「ぜひうちの会社に来てほしい」といった熱いメッセージを受け取ることも、大きな励みになるでしょう。

⑥ 就活仲間と情報交換ができる

合同説明会の会場では、同じように就職活動に励む多くの学生と出会います。人気企業のブースに並んでいる間の待ち時間や、休憩スペースなどで、自然と会話が生まれることも少なくありません。

そこで出会った学生と情報交換をすることで、自分一人では得られなかった有益な情報を手に入れられる可能性があります。 例えば、「あの企業のインターンシップは選考に有利らしい」「この業界を受けるなら、あのイベントにも参加した方がいい」といった口コミ情報や、エントリーシートの書き方のコツ、面接対策の方法など、共有できる情報は多岐にわたります。同じ悩みを抱える者同士、共感し合ったり、励まし合ったりすることで、精神的な支えにもなります。ここで築いた人脈が、その後の長い就職活動期間を乗り越える上での貴重な財産になることもあります。

⑦ 限定の選考ルート案内があることも

企業によっては、合同説明会の参加者だけに特別な選考ルートを用意している場合があります。 これは、わざわざ会場まで足を運んでくれた熱意のある学生を評価し、優先的に選考に進んでほしいという企業側の意図の表れです。

具体的には、「参加者限定で書類選考を免除する」「後日開催される特別なセミナーに招待する」「その場で一次面接の予約を受け付ける」といった特典が考えられます。特に、採用に積極的なベンチャー企業や、母集団形成に課題を抱える企業では、こうしたインセンティブを用意しているケースが多く見られます。すべての企業が実施しているわけではありませんが、このようなチャンスを掴むためにも、参加する価値は十分にあると言えるでしょう。説明会の最後に重要な案内があることも多いので、最後まで集中して話を聞くことが大切です。

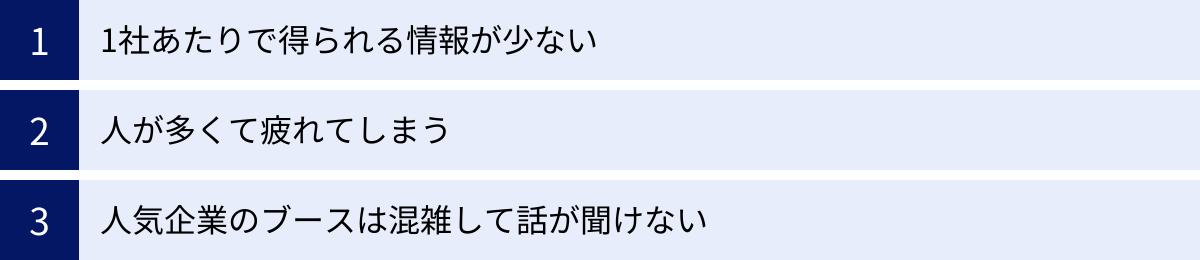

注意すべき合同説明会の3つのデメリット

合同説明会には多くのメリットがある一方で、その特性上、いくつかのデメリットも存在します。これらを事前に理解し、対策を講じておくことで、当日の失望や疲労を最小限に抑え、メリットを最大限に享受できます。ここでは、特に注意すべき3つのデメリットとその対策について解説します。

① 1社あたりで得られる情報が少ない

前述の通り、合同説明会における一社あたりの説明時間は15分~30分程度と極めて短く、内容は会社概要や事業の紹介といった基本的な情報が中心です。そのため、個別企業説明会のように、事業の深い部分や具体的な働き方、キャリアパスといった踏み込んだ情報を得ることは難しいのが現実です。

ウェブサイトや採用パンフレットに書かれている内容の繰り返しになることも多く、「わざわざ来たのに新しい発見がなかった」と感じてしまう可能性があります。特に、すでにある程度企業研究を進めている学生にとっては、物足りなさを感じる場面が多いかもしれません。

【対策】

このデメリットを克服する鍵は、「目的意識」と「事前準備」です。合同説明会を「深く知る場」ではなく、「広く知るきっかけの場」「雰囲気を感じる場」「質問をぶつける場」と位置づけましょう。

- 目的を明確にする: 「今日は知らない業界を3つ見てみる」「BtoB企業を中心に10社回る」など、具体的な目標を設定します。

- 事前に企業を調べる: 参加企業リストを見て、興味のある企業については最低限、公式サイトの事業内容だけでも目を通しておきます。そうすることで、説明の理解度が深まり、他の学生がしないような鋭い質問ができます。

- 質問を準備する: 「調べても分からなかったこと」や「社員の生の声を聞きたいこと」を予めリストアップしておきましょう。限られた時間の中で、自分が本当に知りたい情報を効率的に引き出すことができます。

合同説明会は情報収集のゴールではなく、あくまでスタート地点です。ここで興味を持った企業については、後日、個別説明会に参加したり、OB/OG訪問を申し込んだりして、理解を深めていくというステップを踏むことが重要です。

② 人が多くて疲れてしまう

大規模な合同説明会は、まさに「戦場」とも言える環境です。数千、数万の学生がひしめき合う会場内は、熱気と喧騒に包まれています。慣れないリクルートスーツで人混みの中を長時間歩き回り、立ちっぱなしで説明を聞くことは、想像以上に体力を消耗します。

また、周囲の学生の熱意や緊張感に圧倒され、精神的に疲れてしまう「気疲れ」も大きな負担となります。午前中の数時間で疲労困憊になり、午後には集中力が途切れてしまい、せっかくの機会を活かせなかったという声も少なくありません。

【対策】

体力と精神力の消耗を最小限に抑えるためには、「計画性」と「セルフケア」が不可欠です。

- 計画的なブース訪問: 会場に着いてから無計画に歩き回るのではなく、事前に会場マップを確認し、「午前中に本命企業を3社、午後は興味のある企業を5社回る」といったように、ある程度のタイムスケジュールを立てておきましょう。ブース間の移動距離も考慮に入れると、無駄な体力の消耗を防げます。

- こまめな休憩: 疲労を感じる前に、意識的に休憩を取りましょう。多くの会場には休憩スペースが設けられています。水分補給をしたり、持参した軽食をとったりして、体力を回復させることが大切です。1時間に10分程度の休憩を挟むだけでも、集中力は大きく変わります。

- 軽装を心がける: 大きすぎるカバンや不要な荷物は体力を奪います。持ち物は必要最小限に絞り、動きやすい靴を選ぶなど、少しでも身体への負担を減らす工夫をしましょう。

「疲れたら帰る」という選択肢も重要です。無理をして多くのブースを回っても、集中力がなければ情報は頭に入りません。量より質を重視し、自分のコンディションを最優先に考えることが、結果的に有意義な一日に繋がります。

③ 人気企業のブースは混雑して話が聞けない

誰もが知っているような大手企業や、学生からの人気が高い業界(食品、化粧品、広告など)のブースは、常に黒山の人だかりです。説明会が開始されると同時に長蛇の列ができ、数時間待ちになることも珍しくありません。

ようやく順番が来ても、立ち見の後方で説明がよく聞こえなかったり、質疑応答の時間がなかったり、落ち着いて担当者と話す雰囲気ではなかったりと、満足のいく情報収集ができないケースが多々あります。お目当ての人気企業2~3社のブースを回るだけで一日が終わってしまい、「時間の無駄だった」と感じてしまうリスクがあります。

【対策】

人気企業のブースを効率的に攻略するには、「情報戦」と「戦略的な行動」が求められます。

- 整理券や予約システムの有無を確認: 企業によっては、混雑を避けるためにブース訪問のための整理券を配布したり、事前のオンライン予約システムを導入したりしている場合があります。イベント公式サイトや企業の採用ページで、こうした情報がないか必ずチェックしましょう。

- 朝一番を狙う: 開場と同時に、真っ先に目的のブースに向かうのが最も確実な方法の一つです。そのためには、開場時間よりも少し早めに会場に到着しておく必要があります。

- 終了間際を狙う: 逆に、イベント終了間際の時間帯は人が少なくなり、担当者とじっくり話せるチャンスが生まれることがあります。ただし、説明会自体が終了している可能性もあるため、タイムテーブルはよく確認しましょう。

- Bプランを用意しておく: もし本命のブースが混雑で入れなかった場合に備え、「次に話を聞きたい企業」のリストを複数用意しておきましょう。待ち時間を有効活用し、他の優良企業を発見する機会に変えることができます。

人気企業の情報は、合同説明会以外の場(個別説明会、インターンシップなど)でも得られる機会が多くあります。「合同説明会でなければならない」という固執は捨て、状況に応じて柔軟に立ち回ることが賢明です。

【タイプ別】合同説明会に行くべき人・行かなくてもいい人

合同説明会は、すべての就活生にとって必須のイベントではありません。自身の就職活動の進捗状況や性格によって、その価値は大きく変わります。ここでは、合同説明会への参加を強くおすすめする人と、必ずしも参加しなくても問題ない人の特徴を具体的に解説します。自分がどちらのタイプに当てはまるか、客観的に判断してみましょう。

参加をおすすめする人の特徴

以下のような特徴に当てはまる人は、合同説明会に参加することで大きなメリットを得られる可能性が高いです。時間を作ってでも、ぜひ参加を検討してみてください。

1. 就職活動を始めたばかりで、何から手をつけていいか分からない人

「就活を始めなきゃいけないけど、そもそも世の中にどんな会社があるのか全然知らない…」という、就活初期段階の学生にとって、合同説明会は最高の羅針盤になります。一日で様々な業界・規模の企業に触れることで、社会の仕組みや多様な仕事の存在を効率的にインプットできます。まずは視野を広げ、自分の興味のアンテナがどこに反応するのかを探る場として、これほど適したイベントはありません。

2. 志望する業界や職種がまだ決まっていない人

「やりたいことが特にない」「自分にどんな仕事が向いているか分からない」と悩んでいる人にも、合同説明会は強くおすすめです。自分の先入観だけで業界を絞ってしまうと、大きな可能性を見過ごしてしまうかもしれません。これまで全く興味のなかった業界の話を聞いてみたら、意外な面白さに気づくことがあります。 例えば、メーカーにしか興味がなかった人が、IT企業の社会課題を解決するソリューションに魅力を感じたり、金融業界を志望していた人が、商社のダイナミックな仕事に惹かれたりするケースは多々あります。偶然の出会いが、あなたのキャリアの方向性を決めるきっかけになるかもしれません。

3. 視野を広げ、新たな企業との出会いを求めている人

ある程度志望業界が固まっている人でも、その業界内の企業しか見ていないと、選択肢が狭まってしまいます。また、BtoCの有名企業ばかりに目が行きがちですが、安定性や技術力で優れたBtoB企業は数多く存在します。「隠れた優良企業を発見したい」「自分の知らない世界を見てみたい」という探求心のある人にとって、合同説明会は宝の山です。敢えてこれまで調べてこなかった業界のブースを訪れることで、新たな発見や気づきが生まれ、就職活動の軸がより強固なものになるでしょう。

4. 地方在住で、効率的に情報収集をしたい人

地方に住んでいる学生にとって、企業情報を得るための時間とコストは切実な問題です。一社ずつ個別説明会に参加するために何度も都市部へ足を運ぶのは、大きな負担となります。その点、合同説明会なら一度の上京(あるいは地元の大都市での開催)で、数十社から数百社の企業情報をまとめて収集できます。 これは、地方学生にとって非常に大きなメリットです。交通費や宿泊費を最大限有効活用するためにも、大規模な合同説明会は積極的に利用すべきイベントと言えます。

5. 就活へのモチベーションを高めたい人

一人で黙々とエントリーシートを書いたり、ウェブテストを受けたりしていると、孤独感からモチベーションが低下しがちです。合同説明会の会場に足を運べば、同じ目標に向かって努力する多くのライバルたちの熱気を肌で感じることができます。 「みんな頑張っているんだから、自分も頑張ろう」と自然に気持ちが奮い立ちます。採用担当者の熱い言葉に触れることも、大きな刺激になるでしょう。

参加しなくても問題ない人の特徴

一方で、以下のようなタイプの人は、合同説明会に参加しなくても、就職活動を十分に有利に進めることが可能です。無理に参加して時間や体力を消耗するよりも、他の活動にリソースを割いた方が効率的かもしれません。

1. 志望業界や企業が明確に定まっている人

「自分はこの業界の、この企業に行きたい」という強い意志と明確な目標があり、すでに応募する企業群を数社から十数社程度に絞り込んでいる人は、合同説明会に参加する優先度は低いかもしれません。合同説明会で得られる広く浅い情報よりも、志望企業の個別説明会やインターンシップ、OB/OG訪問に参加して、より深く、具体的な情報を収集する方が有益です。限られた時間を、志望動機の練り込みや面接対策に充てた方が、選考を突破する確率は高まるでしょう。

2. OB/OG訪問などを通じて、十分な企業研究ができている人

志望企業のOB/OG訪問を積極的に行い、現場で働く社員からリアルな情報を十分に得られている場合も、合同説明会の必要性は低下します。OB/OG訪問では、説明会では聞けないような、仕事のやりがいや大変さ、リアルなキャリアパス、社内の人間関係といった、非常に解像度の高い情報を得られます。 このような質の高い情報収集チャネルをすでに確保できているのであれば、あえて混雑する合同説明会に行く必要はないかもしれません。

3. 人混みや大規模なイベントが極端に苦手な人

体力的な問題や性格上、大勢の人が集まる場所に行くと極度に疲れてしまう、気分が悪くなってしまうという人もいます。そのような人が無理に合同説明会に参加すると、有益な情報を得るどころか、心身ともに消耗してしまい、その後の就職活動に悪影響を及ぼす可能性すらあります。近年はオンラインでの説明会も充実していますし、小規模なイベントや個別訪問など、自分に合った情報収集の方法は他にもあります。自分の特性を理解し、無理のない活動スタイルを選ぶことが大切です。

4. 専門性やスキルが明確で、逆求人サイトなどを活用している人

プログラミングスキルが高い理系学生や、特殊な研究を行っている大学院生、あるいは長期インターンで明確な実績を出した学生など、企業側から「ぜひ来てほしい」と思われるような専門性やスキルを持っている場合は、自分から企業を探しに行くだけでなく、「待つ」就活も有効です。企業からスカウトが届く「逆求人型(ダイレクトリクルーティング)サイト」に登録しておけば、自分のスキルに興味を持った企業から直接アプローチがあります。こうしたツールを上手く活用できる人は、合同説明会で不特定多数の企業にアピールする必要性は低いと言えるでしょう。

合同説明会の効果を最大化する5つのコツ

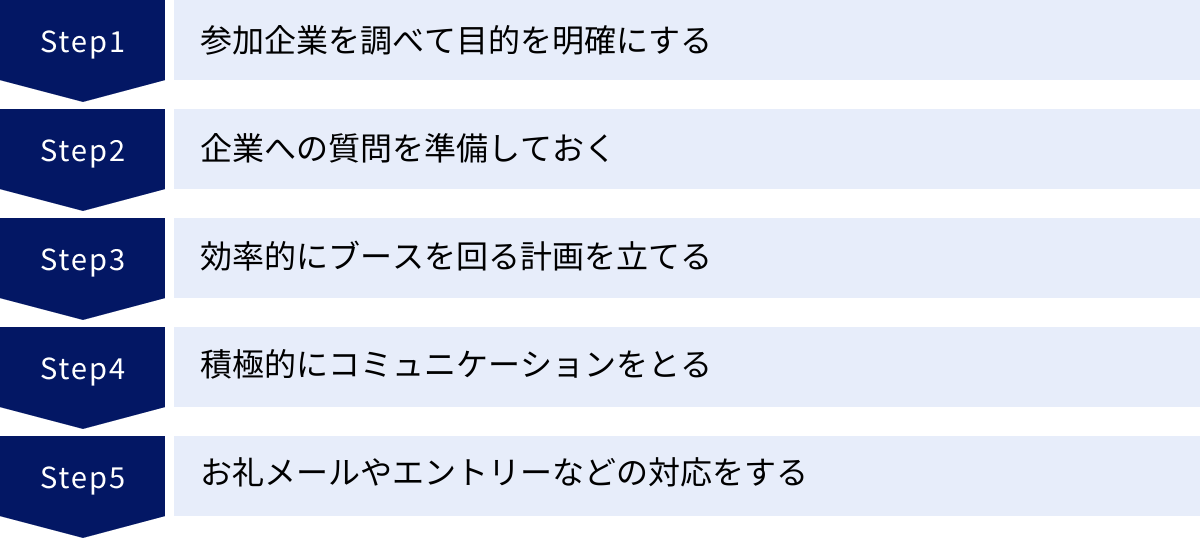

合同説明会に「なんとなく参加する」だけでは、時間と労力を無駄にしてしまいかねません。「行く意味があった」と心から思える有意義な一日にするためには、事前準備から事後対応まで、戦略的に行動することが不可欠です。ここでは、合同説明会の効果を最大化するための5つの具体的なコツを紹介します。

① 【事前】参加企業を調べて目的を明確にする

合同説明会の成否は、事前準備で8割決まると言っても過言ではありません。会場に行ってから「さて、どこを回ろうか」と考えているようでは、貴重な時間を浪費してしまいます。

まず、イベントの公式サイトで参加企業リストを必ず確認しましょう。数百社が参加する大規模なイベントでは、すべての企業をチェックするのは不可能です。そこで、以下のような基準で、話を聞きたい企業をリストアップします。

- 本命群(Aリスト): 現時点で最も興味があり、必ず話を聞きたい企業(3〜5社程度)

- 準本命群(Bリスト): 興味はあるが、Aリストほどではない企業。時間が許せば回りたい(5〜10社程度)

- 挑戦群(Cリスト): 全く知らない業界や企業だが、名前や事業内容に少しでも引っかかった企業(5社程度)

リストアップした企業については、最低限、企業の公式サイトに目を通し、どのような事業を行っている会社なのかを把握しておきましょう。この一手間が、当日の理解度を大きく左右します。

そして、「今日のゴール」を具体的に設定します。「Aリストの企業からは必ず名刺をもらう」「Cリストの中から、面白いと思える企業を1社以上見つける」「5つの異なる業界の話を聞いて、業界ごとの特徴をノートにまとめる」など、達成可能で具体的な目標を立てることで、一日の行動に軸ができます。目的意識を持つことが、漠然とした参加から脱却する第一歩です。

② 【事前】企業への質問を準備しておく

限られた時間の中で、企業の深い部分を知り、かつ採用担当者に好印象を与えるためには、「質の高い質問」が最強の武器になります。事前に質問を準備しておくことで、当日は自信を持ってコミュニケーションをとることができます。

良い質問を作成するためのポイントは以下の通りです。

- 「調べればわかる質問」は避ける: 「御社の事業内容を教えてください」「福利厚生について教えてください」といった、ウェブサイトやパンフレットに明記されている質問はNGです。準備不足を露呈するだけでなく、相手の時間を奪う失礼な行為と見なされます。

- 仮説を立てて質問する: 企業研究で得た情報をもとに、「〇〇という事業に力を入れていると拝見しましたが、その背景には△△という市場の変化があるという仮説を持っています。この点について、現場の視点からご意見をお聞かせいただけますか?」といったように、自分なりの考えをぶつける質問は、熱意と思考力の高さをアピールできます。

- オープンクエスチョン(5W1H)を意識する: 「はい/いいえ」で終わってしまうクローズドクエスチョンではなく、「(Why)なぜ」「(What)何を」「(When)いつ」「(Where)どこで」「(Who)誰が」「(How)どのように」を使って質問することで、相手からより多くの情報を引き出すことができます。

- 入社後の働き方がイメージできる質問をする: 「入社後、早期に活躍されている方には、どのような共通点がありますか?」「もし私が〇〇というスキルを活かして貢献するとしたら、どのような部署で働く可能性がありますか?」といった質問は、入社意欲の高さを示すことに繋がります。

これらの質問をスマートフォンや手帳に5〜10個程度メモしておき、いつでも見返せるようにしておきましょう。

③ 【当日】効率的にブースを回る計画を立てる

当日は、会場に到着したらまず会場全体のマップを手に入れ、リストアップした企業のブースがどこにあるかを確認します。そして、事前準備で作成したリストとマップを照らし合わせ、効率的な巡回ルートを考えましょう。

例えば、以下のような戦略が考えられます。

- 人気企業は朝一番に: Aリストに入っている人気企業は、開場と同時に真っ先に向かいます。ここで時間を使いすぎないよう、「〇時までには次のブースへ移動する」と決めておくと良いでしょう。

- エリアごとにまとめて回る: 会場マップを見て、同じエリアに固まっているBリストやCリストの企業をまとめて訪問します。会場内を行ったり来たりする無駄な移動を減らし、体力消耗を防ぎます。

- 空いている時間を有効活用する: 人気企業の講演やセミナーの時間は、一般のブースが空く傾向があります。この時間を狙って、準本命の企業をじっくり回るのも一つの手です。

- 休憩時間を計画に組み込む: 「12時から13時は昼食休憩」「15時に15分間のコーヒーブレイク」というように、あらかじめ休憩時間をスケジュールに組み込んでおきましょう。計画的に休むことで、最後まで集中力を維持できます。

計画通りに進まないことも多々ありますが、指針があるだけで行動の質は格段に上がります。 臨機応応変に対応しつつも、計画を意識して動くことが重要です。

④ 【当日】積極的にコミュニケーションをとる

ブースでは、ただ受け身で説明を聞いているだけでは非常にもったいないです。少しの勇気を出して、積極的にコミュニケーションをとりましょう。

- 挨拶と自己紹介をしっかりと: ブースを訪れたら、「こんにちは。〇〇大学の△△と申します。本日はよろしくお願いいたします」と、はっきりと挨拶と自己紹介をします。これだけで、他の学生との差別化に繋がります。

- 前のめりで聞く姿勢: 説明を聞く際は、腕を組んだりせず、少し前のめりの姿勢で、相槌を打ちながら熱心に聞きましょう。話している側は、聞き手の反応をよく見ています。

- 質問は簡潔に、堂々と: 質疑応答の時間になったら、準備してきた質問をしましょう。他の学生が質問している間も、自分ごととして真剣に聞く姿勢が大切です。

- 名刺交換をお願いしてみる: もし可能であれば、「今後の参考にさせていただきたいので、もしよろしければお名刺をいただくことは可能でしょうか?」と丁寧にお願いしてみましょう。断られることもありますが、いただけた場合は大きな収穫です。

- 感謝を伝えて退出する: ブースを離れる際には、「本日は貴重なお話をありがとうございました。大変勉強になりました」と、必ずお礼を伝えます。最後まで良い印象を残すことが重要です。

⑤ 【事後】お礼メールやエントリーなどの対応をする

合同説明会は、参加して終わりではありません。その後のアクションに繋げてこそ、本当の意味で「参加した価値」が生まれます。

- 当日中に振り返りを行う: 記憶が新しいうちに、もらった資料を整理し、各企業で聞いた話や感じたことをノートにまとめましょう。「A社は若手の挑戦を後押しする文化が強そう」「B社の社員は誠実な人柄の人が多い印象」など、自分の言葉で感想を記録しておくことが大切です。これが後々の企業研究や志望動機作成に活きてきます。

- お礼メールを送る: 特に印象に残った企業や、名刺をいただいた担当者には、当日か翌日中にお礼のメールを送りましょう。内容は簡潔で構いません。「どの話が印象に残ったか」「説明会を通じて企業への関心がどう高まったか」を具体的に記載すると、より気持ちが伝わります。これは必須ではありませんが、丁寧な印象を与え、顔と名前を覚えてもらうきっかけになります。

- 興味を持った企業にエントリーする: 説明会で「この会社、良いな」と感じた企業があれば、忘れないうちにプレエントリーや本エントリーを済ませましょう。行動を先延ばしにすると、せっかくの熱意も冷めてしまいます。

- 次のアクションを計画する: 合同説明会での気づきをもとに、「A社の個別説明会に申し込もう」「B業界について、もっと詳しく調べてみよう」など、次の具体的なアクションプランを立てます。PDCAサイクルを回していくことが、就職活動成功の鍵です。

【これで安心】合同説明会当日の服装ガイド

合同説明会に何を着ていくべきかは、多くの就活生が悩むポイントです。第一印象を左右する重要な要素であるため、TPOに合わせた適切な服装を心がける必要があります。ここでは、基本的な考え方と具体的な注意点を解説します。

基本はリクルートスーツが無難

結論から言うと、迷ったらリクルートスーツを着用していくのが最も安全で無難な選択です。 多くの合同説明会では、参加者の9割以上がリクルートスーツを着用しています。主催者側から服装の指定がない場合や、「服装自由」と書かれていても、実際にはスーツの学生が大多数を占めるのが現実です。

周囲から浮いて悪目立ちするリスクを避け、余計な心配をせずに説明会に集中するためにも、リクルートスーツを選んでおけば間違いありません。

【リクルートスーツ着用のポイント】

| アイテム | ポイント |

|---|---|

| スーツ | ・色は黒、濃紺、チャコールグレーなどのダーク系が基本。 ・シワや汚れがないか事前にチェックし、必要であればクリーニングに出す。 |

| シャツ/ブラウス | ・白無地の清潔感のあるものが基本。 ・アイロンをかけて、シワのない状態にする。 ・女性の場合、スキッパーカラー(第一ボタンがないタイプ)かレギュラーカラー(第一ボタンがあるタイプ)のどちらでも良いが、快活な印象を与えたいならスキッパー、真面目な印象ならレギュラーがおすすめ。 |

| ネクタイ(男性) | ・派手すぎない色・柄を選ぶ。青系は誠実さ、赤系は情熱を表現できる。 ・ストライプや小さなドット柄などが一般的。キャラクターものや奇抜な柄は避ける。 |

| 靴 | ・男性は黒の革靴(紐で結ぶタイプ)、女性は黒のプレーンなパンプス(ヒールは3~5cm程度)が基本。 ・事前に磨いておき、汚れがないか確認する。長時間の移動や立ち見に備え、履き慣れたものを選ぶのが重要。 |

| カバン | ・A4サイズの書類が折らずに入る、黒色のビジネスバッグが基本。 ・床に置いたときに自立するタイプが便利。 |

| その他 | ・髪は清潔感を第一に整える。寝癖などは直す。 ・靴下はスーツの色に合わせたダーク系の無地を選ぶ。 ・アクセサリーは基本的に外す(結婚指輪は除く)。 |

リクルートスーツで最も重要なのは「清潔感」です。 事前にシワや汚れ、ほこりがないかをしっかりと確認し、完璧な状態で臨むようにしましょう。

「私服可」「服装自由」の場合の注意点

企業によっては、学生にリラックスして参加してもらうためや、企業の自由な雰囲気を伝えるために、「私服可」「服装自由」と指定してくる場合があります。特にIT業界やアパレル業界、ベンチャー企業などの説明会で多く見られます。

この「服装自由」という言葉は、就活生にとって非常に悩ましいものです。「本当に私服で行ってもいいのか?」「どの程度のカジュアルさが許されるのか?」と不安に思うでしょう。

ここでの正解は、「オフィスカジュアル」です。オフィスカジュアルとは、スーツほど堅苦しくはないものの、ビジネスの場にふさわしい、きちんとした印象を与える服装のことです。Tシャツにジーンズ、サンダルのようなラフすぎる格好は絶対に避けなければなりません。企業側は、「TPOをわきまえた服装ができるか」という、学生の社会人としての常識を見ています。

【オフィスカジュアルの具体例】

- 男性:

- トップス: ジャケット(紺やグレーなど)+襟付きのシャツ(白や水色など)またはきれいめのカットソー

- ボトムス: チノパンやスラックス(黒、ベージュ、グレーなど)

- 靴: 革靴(ローファーなども可)

- 女性:

- トップス: ジャケットまたはカーディガン+ブラウスやきれいめのカットソー

- ボトムス: ひざ丈のスカートやきれいめのパンツ(スラックス、ワイドパンツなど)

- 靴: プレーンなパンプスやローファー

もし「私服」と「スーツ」で迷った場合は、スーツを選ぶのが安全策です。 私服で参加して「場違いだったかも…」と不安になるよりも、スーツで参加して「少し堅すぎたかな」と思う方が、精神的なダメージは少ないです。実際に「服装自由」のイベントでも、半数以上の学生がスーツで参加しているケースも珍しくありません。

【避けるべき服装(NG例)】

- ジーンズ、ダメージ加工のあるパンツ

- Tシャツ、パーカー、スウェット

- 露出の多い服装(ミニスカート、キャミソールなど)

- 派手な色や柄の服装

- サンダル、スニーカー(業界による)、ミュール

- 過度なアクセサリーや派手なネイル

企業の意図を汲み取り、採用担当者に「この学生はしっかりしているな」という安心感と好印象を与えられる服装を心がけることが、最も重要なポイントです。

合同説明会の持ち物チェックリスト

合同説明会は長丁場になることが多く、必要なものを忘れると集中できなかったり、チャンスを逃したりする可能性があります。事前にしっかりと準備をして、万全の態勢で臨みましょう。ここでは、必須アイテムと、あると便利なアイテムをリストアップしました。

必ず持っていくべき必須アイテム

これらのアイテムは、忘れると当日の活動に支障が出る可能性が高いものです。前日までに必ずカバンに入れておきましょう。

| アイテム | 用途・ポイント |

|---|---|

| A4サイズの入るカバン | 企業から配布されるパンフレットや資料を折らずに収納するために必須。床に置いても自立するタイプが便利。 |

| 筆記用具(複数本) | 黒のボールペンは最低2本以上用意。インク切れに備える。シャープペンシルや消しゴム、色ペンもあるとメモが取りやすい。 |

| メモ帳・ノート | 企業の説明を聞きながらメモを取るために必要。企業ごとにページを分けて書けるルーズリーフや大きめのノートがおすすめ。 |

| スマートフォン | 会場までの地図の確認、企業情報の検索、スケジュール管理、緊急連絡など、あらゆる場面で活躍する必須ツール。 |

| モバイルバッテリー | スマートフォンを多用するため、バッテリー切れは致命的。フル充電したものを持参すると安心。 |

| 参加票・受付票 | 事前予約制のイベントの場合、印刷した参加票やQRコードの提示を求められる。忘れると入場できない可能性も。 |

| 学生証・身分証明書 | 本人確認で提示を求められることがある。 |

| 現金・交通系ICカード | 交通費や、会場で飲み物を買う際に必要。 |

| 腕時計 | スマートフォンでの時間確認は失礼にあたる場合がある。ブースの時間を管理するためにも、腕時計は必須。 |

| ハンカチ・ティッシュ | 社会人としての身だしなみ。汗を拭いたり、手を洗ったりする際に必要。 |

あると便利なアイテム

これらは必須ではありませんが、持っているとより快適に、そして効率的に一日を過ごすことができるアイテムです。自分の状況に合わせて取捨選択しましょう。

| アイテム | 用途・ポイント |

|---|---|

| クリアファイル(複数枚) | 企業からもらった資料を整理するのに非常に便利。企業ごとや、志望度順に分けると後で見返しやすい。 |

| 印鑑(シャチハタ可) | 会場で交通費の精算や書類の提出を求められた際に、捺印が必要になることがある。 |

| 予備のストッキング(女性) | ストッキングは些細なことで伝線しやすい。予備を1つ持っておくと、万が一の時に安心。 |

| 折りたたみ傘 | 天候の急変に備える。濡れたスーツで企業ブースを回るのは印象が良くない。 |

| 飲み物 | 会場内は乾燥していたり、熱気があったりして喉が渇きやすい。自販機は混雑していることが多いので、持参がおすすめ。 |

| 軽食(お菓子など) | 長丁場で小腹が空いたときに、手軽にエネルギー補給ができる。ウィダーインゼリーやカロリーメイトなどが便利。 |

| 常備薬 | 頭痛薬や胃薬など、普段から飲み慣れている薬があると、急な体調不良に対応できる。 |

| 手鏡・くし | 説明会や面接の前に、髪型やメイクなどの身だしなみを最終チェックするのに役立つ。 |

| カイロ・扇子 | 夏は冷房が効きすぎている、冬は暖房で暑いなど、会場の温度調整は難しい。体温調節できるアイテムがあると快適。 |

| 自分の名刺 | 大学によっては学生用の名刺を作成できる場合がある。OB/OGや人事担当者との話のきっかけになることも。 |

これらの持ち物をリスト化し、前日の夜と当日の朝にダブルチェックする習慣をつけることで、忘れ物を防ぎ、心に余裕を持って合同説明会に臨むことができます。

企業に好印象を与える質問例

合同説明会の質疑応答は、単なる疑問解消の場ではありません。あなたの熱意、思考力、コミュニケーション能力をアピールできる絶好のチャンスです。ここでは、採用担当者に「おっ、この学生は違うな」と思わせるような、好印象を与える質問の具体例をカテゴリ別に紹介します。

事業内容に関する質問

事業内容に関する質問は、あなたがどれだけ企業研究をしてきたかを示すバロメーターになります。ウェブサイトに書かれている情報をなぞるのではなく、一歩踏み込んだ質問を心がけましょう。

- 仮説検証型の質問:

「御社の主力事業である〇〇について、競合の△△社は近年□□というアプローチで市場シェアを伸ばしていると認識しております。こうした市場環境の変化に対し、御社は今後どのような戦略で差別化を図っていくお考えでしょうか?」

(ポイント:競合の動向まで分析した上で、企業の戦略について問うことで、高い分析力と関心の深さを示せる) - 将来性・展望に関する質問:

「中期経営計画で『海外事業の拡大』を掲げられていますが、特に注力されている国や地域はございますか。また、そこで若手社員が挑戦できる機会はどのようなものがありますでしょうか?」

(ポイント:企業の公式発表を踏まえ、具体的な展開と自身のキャリアを結びつけて質問することで、入社後の活躍イメージを伝えられる) - 課題認識に関する質問:

「〇〇業界では現在、△△という社会課題への対応が急務と言われています。この課題に対し、御社の技術やサービスを活かして、どのような貢献ができるとお考えか、ぜひお聞かせいただきたいです。」

(ポイント:業界全体の動向を理解し、企業の社会的責任(CSR)の視点から質問することで、視野の広さと高い問題意識をアピールできる)

社風や働き方に関する質問

入社後のミスマッチを防ぎ、自分がその企業でいきいきと働けるかを確かめるために、社風や働き方に関する質問は非常に重要です。抽象的な質問ではなく、具体的なエピソードを引き出すような聞き方を工夫しましょう。

- 活躍する人材像に関する質問:

「本日お話を伺い、御社でご活躍されている社員の方々のイメージが少し湧いてまいりました。入社後、早期に成果を出されている若手社員の方には、どのような行動特性や考え方の共通点が見られますか?」

(ポイント:「どんな人が活躍しますか」と聞くより、具体的な共通点を問うことで、より深い人物像を引き出し、自身がそれに合致することをアピールする意図も示せる) - 具体的な仕事の進め方に関する質問:

「『チームワークを重視する』というお話がありましたが、例えば一つのプロジェクトを進める際、部署や役職を超えて、どのように連携・協力されているのか、具体的なエピソードがあればお伺いしたいです。」

(ポイント:「風通しは良いですか」という漠然とした質問ではなく、具体的な場面設定で問うことで、リアルな働き方をイメージしやすくなる) - キャリアパス・成長環境に関する質問:

「若手のうちから裁量権を持って挑戦できる環境に魅力を感じております。差し支えなければ、〇〇様(説明者)がこれまでで最も成長を実感されたお仕事や、それを乗り越えた経験についてお聞かせいただけますでしょうか?」

(ポイント:相手個人の経験に焦点を当てることで、よりパーソナルで本音に近い話を聞き出せる可能性が高い。相手への敬意も示せる)

避けるべき質問(NG例)

一方で、内容や聞き方によっては、かえってマイナスの印象を与えてしまう質問もあります。以下のNG例に注意し、企業の担当者を困らせたり、不快にさせたりしないように気をつけましょう。

| NG質問のタイプ | 具体例 | なぜNGか |

|---|---|---|

| 調べればわかる質問 | 「御社の設立はいつですか?」「福利厚生にはどのようなものがありますか?」 | 企業研究をしていない、準備不足だと思われる。時間の無駄。 |

| YES/NOで終わる質問 | 「研修制度は充実していますか?」「風通しは良いですか?」 | 話が広がらず、深い情報を引き出せない。「はい、充実しています」で終わってしまう。 |

| 給与・待遇に関する露骨な質問 | 「初任給はいくらですか?」「残業は月に何時間くらいありますか?」「有給休暇の消化率はどのくらいですか?」 | 仕事内容よりも条件面ばかり気にしているという印象を与え、働く意欲を疑われる可能性がある。(※聞き方を工夫すればOKな場合もある) |

| ネガティブな前提の質問 | 「〇〇事業は将来性がないと言われていますが、どうお考えですか?」「離職率が高いと聞いたのですが、本当ですか?」 | 非常に失礼であり、相手を不快にさせる。企業の課題について聞きたい場合は、ポジティブな言葉に変換する工夫が必要。 |

| 抽象的すぎる質問 | 「仕事のやりがいは何ですか?」 | 漠然としすぎていて、相手が答えに窮する。誰にとっての、どの仕事のやりがいか不明確。 |

待遇に関する質問の聞き方の工夫:

もし残業時間について知りたいなら、「皆様、メリハリをつけて働かれている印象を受けますが、生産性を高めるために会社として取り組んでいる制度や文化はありますか?」といった聞き方に変えることで、ポジティブな印象を保ちながら知りたい情報を引き出すことができます。

これらの質問例を参考に、自分なりの言葉で質問を準備し、合同説明会を有意義な自己アピールの場として活用しましょう。

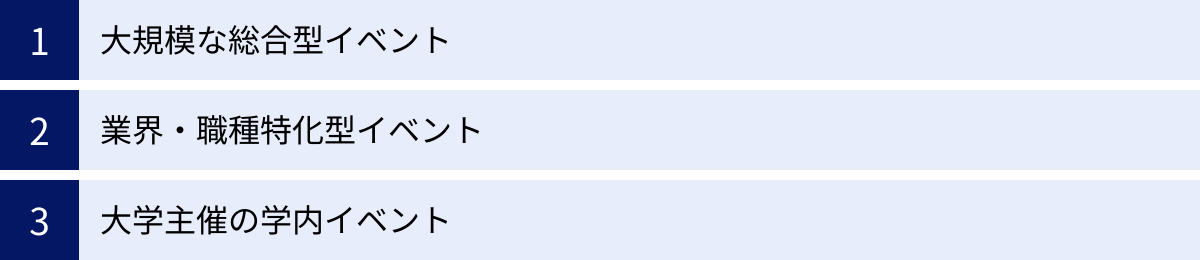

合同説明会の主な種類

「合同説明会」と一言で言っても、その規模や対象、目的によっていくつかの種類に分けられます。それぞれの特徴を理解し、自分の就職活動のフェーズや目的に合ったイベントに参加することが、効率的な情報収集に繋がります。

大規模な総合型イベント

リクナビやマイナビといった大手就活情報サイトが主催する、最も一般的で規模の大きな合同説明会です。 東京ビッグサイトや幕張メッセなどの巨大な展示会場で開催され、参加企業は数百社、来場する学生は数万人規模にものぼります。

- 特徴:

- 業界・業種を問わず、あらゆる企業が参加。大手有名企業から中小・ベンチャー企業まで、ラインナップが非常に幅広い。

- 企業ブースの他に、有名企業の経営者による講演、業界研究セミナー、面接対策講座、エントリーシートの書き方講座など、就活に役立つ様々なコンテンツが用意されていることが多い。

- お祭りのような賑やかで活気のある雰囲気。

- メリット:

- 圧倒的な情報量と出会いの数。 一日で多種多様な企業を知ることができ、視野を広げるには最適。

- 就活を始めたばかりの学生が、世の中の産業構造を俯瞰的に理解するのに役立つ。

- 就活対策講座が充実しており、情報収集とスキルアップを同時に行える。

- デメリット:

- 人が多すぎて、物理的にも精神的にも非常に疲れる。

- 人気企業のブースは大変混雑し、話を聞くのが困難な場合がある。

- 情報量が多すぎて、目的意識がないと何を得たのか分からないまま終わってしまう可能性がある。

【向いている人】: 就活を始めたばかりの人、まだ志望業界が定まっていない人、とにかく多くの企業を見てみたい人。

業界・職種特化型イベント

特定の業界(例:IT、メーカー、金融、マスコミ)や職種(例:営業、エンジニア、デザイナー)に絞って開催される、専門性の高い合同説明会です。 総合型イベントに比べて規模は小さいですが、その分、中身の濃い情報交換が期待できます。

- 特徴:

- 参加企業が特定のテーマに沿って集まっているため、比較検討がしやすい。

- 参加学生もその業界・職種への関心が高い層が集まるため、質疑応答も専門的な内容になりがち。

- 企業の担当者も、専門知識を持った現場の社員やエンジニアが参加することが多い。

- メリット:

- 興味のある分野の企業だけを効率的に回れる。

- 企業の担当者と、より深く専門的な話ができる可能性が高い。

- 同じ志を持つ他の学生と出会い、レベルの高い情報交換ができる。

- デメリット:

- 参加企業の数が限られているため、新たな業界との出会いは少ない。

- ある程度の業界知識がないと、話についていくのが難しい場合がある。

【向いている人】: 志望業界や職種がある程度固まっている人、専門的な知識を活かしたい理系学生や専門学生。

大学主催の学内イベント

大学のキャリアセンター(就職課)が主催し、自大学のキャンパス内で開催される合同説明会です。「学内企業説明会」「業界研究セミナー」などの名称で実施されます。

- 特徴:

- 参加企業は、その大学の学生を積極的に採用したいと考えている企業が中心。OB/OGが活躍している企業が多い。

- 参加学生は自大学の学生のみなので、アットホームでリラックスした雰囲気。

- 大規模イベントに比べ、企業との距離が近く、じっくり話を聞きやすい。

- メリット:

- 企業側の採用意欲が高い傾向にあり、選考に繋がりやすい可能性がある。

- 自大学のOB/OGがリクルーターとして来ていることが多く、親近感が湧き、本音の質問もしやすい。

- 授業の合間に参加できるなど、移動の負担がなく、時間的・金銭的コストがかからない。

- デメリット:

- 参加企業数は数十社程度と限られており、企業のラインナップも大学の特色に依存する。

- 出会える学生が学内に限定されるため、外部からの刺激は少ない。

【向いている人】: 全学年の学生。特に、リラックスした環境で企業と話したい人、OB/OGとの繋がりを作りたい人、効率的に就活を進めたい人。

これらのイベントは、どれか一つに参加すれば良いというものではありません。就活の序盤では大規模な総合型イベントで視野を広げ、中盤で業界特化型イベントに参加して専門性を深め、並行して学内イベントで身近な企業との接点を持つ、といったように、フェーズに合わせて複合的に活用するのが最も賢い戦略です。

主な合同説明会の探し方とイベント例

自分に合った合同説明会を見つけるためには、いくつかの情報源を効果的に活用することが重要です。ここでは、代表的な探し方と、具体的なイベントを主催しているサービス例を紹介します。

就活情報サイトで探す

最も手軽で一般的な探し方が、リクナビやマイナビといった大手就活情報サイトを活用する方法です。 これらのサイトには、自社が主催する大規模イベントだけでなく、他の企業が主催する様々な規模の合同説明会の情報も集約されています。

サイト内の「イベント」や「説明会」といったタブから、開催時期、地域、業界などの条件で検索できるため、自分の希望に合ったイベントを簡単に見つけることができます。多くのサイトでは、オンラインでの参加予約も可能です。定期的にサイトをチェックし、興味のあるイベントには早めに申し込むようにしましょう。

リクナビ

リクルートが運営する日本最大級の就活情報サイトです。全国の主要都市で「リクナビ就活開幕★LIVE」や「リクナビ仕事万博」といった名称の大規模な合同説明会を多数開催しています。業界・企業研究の第一歩として、多くの学生が利用します。

(参照:リクナビ2026公式サイト)

マイナビ

リクナビと並ぶ大手就活情報サイト。全国各地で「マイナビ就職EXPO」という大規模イベントを開催しており、その開催数と網羅性はトップクラスです。Uターン・Iターン就職を希望する学生向けの地方開催イベントも充実しています。

(参照:マイナビ2026公式サイト)

キャリタス就活

ディスコが運営する就活情報サイトです。「キャリタス就活フォーラム」という名称で、大規模な合同説明会から、業界特化型、グローバル志向の学生向けなど、特色あるイベントを多数開催しています。特に、質の高い出会いを重視したイベント設計に定評があります。

(参照:キャリタス就活2026公式サイト)

就活エージェントの紹介で探す

就活エージェントに登録すると、キャリアアドバイザーがあなたの希望や適性に合った企業を紹介してくれるだけでなく、エージェントが独自に開催する小規模な合同説明会や、特定の企業グループとの座談会などを紹介してくれることがあります。

これらのイベントは、一般には公開されていないクローズドなものが多く、参加人数も限られているため、企業の採用担当者と非常に近い距離で、じっくりと話を聞くことができるのが大きなメリットです。選考に直結するケースも少なくないため、志望業界が明確な学生にとっては非常に価値の高い機会となります。

大学のキャリアセンターで探す

学内で開催される合同説明会(学内合説)の情報は、大学のキャリアセンター(就職課)に集約されています。 キャリアセンターのウェブサイトや掲示板をこまめにチェックしましょう。

キャリアセンターの職員は、学内合説に参加する企業の情報だけでなく、地域の企業が開催する小規模な説明会や、OB/OGが関わるイベント情報など、ウェブサイトだけでは得られない貴重な情報を持っていることもあります。積極的にキャリアセンターに足を運び、職員に相談してみることをお勧めします。自分では見つけられなかった、思わぬ優良企業との出会いに繋がるかもしれません。

合同説明会に関するよくある質問

最後に、合同説明会に関して多くの就活生が抱く、細かな疑問についてお答えします。

何社くらい回るのが目安ですか?

一日の合同説明会で回る企業の数は、5〜8社程度を目安にするのが現実的です。

もちろん、これはあくまで目安であり、最も重要なのは「目的」です。

- 広く浅く、多くの企業を知りたい場合: 1社あたりの滞在時間を15〜20分と短めに設定し、10社以上回ることを目標にしても良いでしょう。ただし、移動時間や休憩も考慮すると、体力的にかなりハードになることは覚悟しておく必要があります。

- 特定の企業の情報を深く知りたい場合: 興味のある企業のブースでじっくりと話を聞き、質疑応答にもしっかり参加するのであれば、1社に30分〜1時間かかることもあります。その場合は、3〜5社に絞って集中する方が有意義です。

重要なのは、数をこなすこと自体を目標にしないこと。 15社回っても、どの企業の話も印象に残っていなければ意味がありません。逆に、たった3社でも、深い学びや良い出会いがあれば、その日の目的は達成されたと言えます。「量より質」を意識し、自分の体力と集中力が続く範囲で、有意義な時間を過ごせる計画を立てましょう。

途中参加や途中退室は可能ですか?

はい、原則として途中参加・途中退室は可能です。 合同説明会は、学生が自分のスケジュールに合わせて自由に出入りできる形式がほとんどです。

大学の授業が終わってから午後に参加したり、お目当ての企業のブースを回り終えたら早めに帰宅したりと、柔軟な活用ができます。

ただし、マナーとして以下の点には注意しましょう。

- 静かに出入りする: 他の学生や企業担当者の迷惑にならないよう、会場への出入りは静かに行いましょう。特に、企業ブースで説明が行われている最中に前を横切る際は、配慮が必要です。

- 講演やセミナーの途中退室: 講演形式のイベントでは、話の区切りが良いタイミングや、質疑応答の時間などを見計らって退室するのが望ましいです。できるだけ後方の出入り口に近い席に座っておくとスムーズです。

「途中から行っても意味がないのでは?」と心配する必要はありません。短時間でも目的意識を持って参加すれば、十分に価値のある情報を得られます。

オンラインの合同説明会との違いは何ですか?

近年、オンライン形式の合同説明会も急増しています。自宅から気軽に参加できるメリットがある一方で、対面形式とは大きな違いがあります。どちらが良い・悪いではなく、それぞれの特性を理解して使い分けることが重要です。

| 比較項目 | 対面(リアル)の合同説明会 | オンラインの合同説明会 |

|---|---|---|

| 場所・時間 | 会場に行く必要があり、時間的・地理的制約が大きい | 自宅などどこからでも参加可能。移動時間ゼロ。 |

| 得られる情報 | 企業の「雰囲気」や「熱気」など非言語的な情報を肌で感じられる。社員や他の学生の様子もわかる。 | 主に言語情報が中心。資料や説明は聞きやすいが、雰囲気は伝わりにくい。 |

| コミュニケーション | 双方向性が高く、その場で気軽に質問・対話ができる。偶然の出会いや雑談も生まれやすい。 | 一方向の配信形式が多い。チャットでの質問はできるが、対話のハードルは高い。 |

| 効率性 | 移動に時間がかかる。混雑で待ち時間が発生することも。 | 複数の企業の説明を効率的に視聴できる。録画配信なら後から見返すことも可能。 |

| コスト | 交通費や、場合によっては飲食費がかかる。 | 通信費以外は基本的に無料。 |

最大のちがいは、オンラインでは得難い「リアルな空気感」と「双方向のコミュニケーション」が対面形式の価値です。 企業のブースの装飾、社員同士のやりとり、他の学生の真剣な表情といった、五感で感じる情報は、企業文化を理解する上で非常に重要です。また、採用担当者に顔と名前を覚えてもらうようなアピールは、やはり対面の方がしやすいでしょう。

一方で、オンラインは効率的に多くの企業の概要を掴むのに適しています。まずはオンラインで広く情報を集め、興味を持った企業については対面のイベントに参加して、より深い理解とコミュニケーションを図る、という使い分けがおすすめです。