面接は、就職・転職活動における最大の関門の一つです。書類選考を通過した喜びも束の間、「面接で何を聞かれるのだろうか」「うまく答えられるだろうか」といった不安を感じている方も多いのではないでしょうか。しかし、面接は決して「落とす」ための場ではなく、あなたという人材と企業が互いを理解し、最適なマッチングを見つけるための対話の場です。

面接官が投げかける質問には、一つひとつに明確な意図があります。その意図を正しく理解し、事前準備を徹底することが、内定を勝ち取るための鍵となります。行き当たりばったりの回答では、あなたの魅力やポテンシャルを十分に伝えることはできません。

この記事では、面接対策の土台となる準備から、頻出質問と回答のポイント、ライバルに差をつける逆質問のテクニック、さらにはWeb面接のマナーやトリッキーな質問への対処法まで、面接に関するあらゆる情報を網羅的に解説します。150選を超える質問例と具体的な回答のポイントを参考に、万全の態勢で面接に臨みましょう。

この記事を最後まで読めば、あなたは以下の状態になれるはずです。

- 面接官の質問の意図を理解し、的確な回答を準備できる

- 自身の強みや経験を、説得力のある言葉で伝えられる

- 自信を持って面接に臨み、自分らしさを最大限にアピールできる

面接への不安を自信に変え、希望するキャリアへの第一歩を力強く踏み出すために、さっそく具体的な対策を始めていきましょう。

目次

面接対策を始める前に押さえるべき3つの準備

面接本番で実力を最大限に発揮するためには、事前の準備が何よりも重要です。多くの応募者が面接の「受け答え」の練習にばかり時間を費やしますが、本当に重要なのは、その受け答えの土台となる「自己分析」「企業研究」「キャリアプラン」という3つの柱です。この3つの準備ができていなければ、どんなに流暢に話せても、その内容は薄っぺらく、面接官の心には響きません。ここでは、面接対策の根幹をなす3つの準備について、その目的と具体的な進め方を詳しく解説します。

① 自己分析で強みや価値観を言語化する

自己分析とは、これまでの経験や考え方を振り返り、自身の「強み」「弱み」「価値観」「興味・関心」などを客観的に把握し、言語化する作業です。なぜ自己分析が重要なのでしょうか。それは、面接官が知りたいのは「あなたが何をしてきたか」という事実だけでなく、「その経験を通じて何を学び、どのような強みや価値観を持つ人物なのか」ということだからです。

自己分析が不十分だと、「あなたの強みは何ですか?」という直接的な質問はもちろん、「仕事で困難を乗り越えた経験は?」といった変化球の質問にも、一貫性のある説得力を持った回答ができません。自分自身を深く理解することで、あらゆる質問に対して、自分だけのオリジナルなエピソードを交えて語れるようになります。

具体的な自己分析の手法

- 自分史の作成: 幼少期から現在まで、人生の出来事を時系列で書き出します。楽しかったこと、辛かったこと、頑張ったこと、熱中したことなどを思い出し、その時々の感情や考え、行動を掘り下げていきます。「なぜそう感じたのか?」「なぜその行動をとったのか?」と自問自答を繰り返すことで、自分の行動原理や価値観が見えてきます。

- モチベーショングラフ: 横軸を時間、縦軸をモチベーションの高さとして、これまでの人生におけるモチベーションの浮き沈みをグラフ化します。モチベーションが高かった時期、低かった時期に何があったのかを分析することで、自分がどのような状況でやりがいを感じ、力を発揮できるのか、逆にどのような環境が苦手なのかを可視化できます。これは、企業選びの軸を定める上でも非常に有効です。

- Will-Can-Mustのフレームワーク:

- Will(やりたいこと): 将来的に成し遂げたいこと、挑戦したい仕事、興味のある分野などを書き出します。

- Can(できること): これまでの経験で得たスキル、知識、実績などを具体的にリストアップします。資格や語学力だけでなく、「課題解決能力」「リーダーシップ」といったポータブルスキルも含まれます。

- Must(やるべきこと): 企業や社会から求められている役割、責任などを考えます。

この3つの円が重なる部分が、あなたにとって最も活躍できる領域であり、志望動機や自己PRの核となります。

- 他己分析: 家族や友人、大学のキャリアセンターの職員、前職の同僚など、信頼できる第三者に「自分はどんな人間か」「自分の長所・短所は何か」と尋ねてみるのも効果的です。自分では気づかなかった客観的な視点を得ることができ、自己分析の精度を高められます。

これらの手法を通じて得られた情報を整理し、「私の強みは〇〇です。なぜなら△△という経験で、□□という成果を出したからです」というように、具体的なエピソードと結びつけて言語化することが最終的なゴールです。

② 企業研究で事業内容や求める人物像を理解する

自己分析が「自分を知る」作業だとすれば、企業研究は「相手を知る」作業です。企業研究の目的は、単に企業の情報を集めることではなく、その企業が「どのような事業で」「どのような価値を提供し」「どのような人材を求めているのか」を深く理解することにあります。この理解がなければ、「なぜ他の企業ではなく、この企業なのか」という志望動機に説得力を持たせることはできません。

面接官は、自社のことをどれだけ真剣に調べてきたかを見て、応募者の入社意欲を測っています。誰でも言えるような浅い志望動機では、「うちの会社でなくても良いのでは?」と思われてしまうでしょう。

効果的な企業研究の方法

- 企業の公式ウェブサイト: 最も基本的で重要な情報源です。特に「企業理念・ビジョン」「事業内容」「IR情報(投資家向け情報)」「ニュースリリース」「採用情報」は必ずチェックしましょう。

- 企業理念・ビジョン: その企業が何を大切にし、どこへ向かおうとしているのかが分かります。自分の価値観と合致する部分を見つけ、志望動機に繋げましょう。

- IR情報: 株主や投資家向けに公開されている情報で、事業の強みや弱み、今後の戦略などが客観的なデータと共に詳細に書かれています。事業報告書や決算説明会資料に目を通すと、企業の現状と将来性を深く理解できます。

- ニュースリリース: 新製品や新サービス、業務提携など、企業の最新の動向が分かります。面接で「最近、当社のニュースで気になったものはありますか?」と聞かれることも多いため、直近のリリースは確認しておくべきです。

- 競合他社の調査: 応募先企業だけでなく、競合となる企業をいくつか調べることで、業界内での応募先企業の立ち位置や独自の強み、課題などがより明確になります。「競合のA社は〇〇という強みがありますが、貴社には△△という独自の魅力があると感じました」といった形で話せると、分析の深さを示すことができます。

- 製品・サービスの利用: もし可能であれば、その企業が提供する製品やサービスを実際に利用してみましょう。ユーザーとしての視点から感じた「良い点」や「改善提案」を語ることができれば、他の応募者と大きく差をつけることができます。

「求める人物像」の読み解き方

採用ページには「求める人物像」として「挑戦心のある方」「チームワークを大切にする方」といった言葉が並んでいます。これらの言葉を額面通りに受け取るだけでなく、「なぜこの企業は、今このタイミングでこの能力を求めているのか」を企業研究で得た情報と結びつけて考えましょう。例えば、企業が新規事業を積極的に展開しているなら、「挑戦心」とは「前例のない課題にも主体的に取り組む力」を指していると解釈できます。自分の経験の中から、その「求める人物像」に合致するエピソードを探し出し、面接でアピールすることが重要です。

③ キャリアプランを明確にし将来像を描く

キャリアプランとは、仕事を通じて将来的に自分がどうなっていたいかという具体的な計画や目標のことです。面接でキャリアプランを問うことで、面接官は「応募者が自社で長く活躍してくれる人材か」「成長意欲があるか」「企業の方向性と個人の目標が一致しているか」を見極めようとしています。

漠然と「成長したいです」と答えるだけでは不十分です。「この会社で、こんなスキルを身につけ、将来的にはこんなポジションでこのように貢献したい」という具体的なビジョンを語る必要があります。

キャリアプランの考え方

- 自己分析と企業研究の接続: まず、自己分析で見えてきた自分の「Will(やりたいこと)」と「Can(できること)」、そして企業研究で理解した企業の「事業内容」や「求める人物像」を繋ぎ合わせます。自分の強みを活かし、やりたいことを実現できる環境がその企業にあるかを考えます。

- 短期・中期・長期で考える:

- 短期プラン(入社後1〜3年): まずは与えられた業務を確実にこなし、基礎的なスキルや知識を習得する段階です。「〇〇の業務を通じて、貴社のビジネスモデルへの理解を深め、一日も早く戦力になりたいです」といった、謙虚かつ意欲的な姿勢を示しましょう。

- 中期プラン(入社後3〜5年): 専門性を高め、後輩の指導やチームの中核を担う段階です。「〇〇の分野で専門性を高め、将来的にはプロジェクトリーダーとしてチームの成果に貢献したいです」など、具体的な役割をイメージして語ります。

- 長期プラン(入社後5〜10年以降): 会社全体に影響を与えるような役割を目指す段階です。「これまでの経験を活かし、新規事業の立ち上げや、マネジメント職として組織全体の成長に貢献したいです」といった、広い視野での貢献意欲を示します。

キャリアプランを語る際の注意点

- 現実離れしていないか: 「1年で役員になります」といった非現実的なプランは、計画性のなさを露呈するだけです。その企業のキャリアパスや昇進モデルを可能な範囲で調べ、現実的な計画を立てましょう。

- 独りよがりになっていないか: あくまで「会社に貢献する」という視点を忘れないことが重要です。自分の成長が、いかにして会社の成長に繋がるのかをセットで語る必要があります。「〇〇のスキルを身につけることで、貴社の△△という事業課題の解決に貢献できると考えています」というように、個人の目標と会社への貢献を結びつけることがポイントです。

- 柔軟性も示す: あまりに固執したプランを提示すると、「それ以外の仕事はしないのか」と捉えられかねません。「まずは〇〇を目指したいと考えていますが、会社の状況や自身の適性に応じて、様々な業務に柔軟に挑戦していきたいです」と付け加えることで、柔軟な姿勢もアピールできます。

これら3つの準備は、それぞれが独立しているのではなく、相互に深く関連しています。自己分析で自分を理解し、企業研究で相手を理解し、その二つを繋ぎ合わせることで、自分だけのキャリアプランが描けるのです。この強固な土台があってこそ、面接本番で自信を持って一貫性のある回答ができるようになります。

【カテゴリ別】面接で頻出の質問と回答のポイント

面接で聞かれる質問は多岐にわたりますが、その多くはいくつかのカテゴリに分類できます。ここでは、「自分自身」「志望動機・キャリアプラン」「転職者向け」「仕事への価値観」という4つのカテゴリに分け、特に頻出の質問と、面接官の意図、回答のポイント、具体的な例文を解説します。重要なのは、単に例文を暗記するのではなく、その裏にある意図を理解し、自分の言葉で語れるように準備することです。

自分自身に関する質問

このカテゴリの質問は、応募者の基本的な人柄、性格、ポテンシャルを把握することを目的としています。面接の序盤で聞かれることが多く、第一印象を決定づける重要なパートです。

自己紹介と自己PRをしてください

- 面接官の意図: コミュニケーション能力の初歩的な確認と、応募者の経歴や人柄の概要を短時間で把握したい。自己PRでは、自社で活躍できる根拠となる強みを知りたい。

- 回答のポイント:

- 自己紹介は、1分程度で簡潔にまとめるのが基本です。氏名、最終学歴(または現職・前職)、そして「本日はよろしくお願いいたします」という挨拶で構成します。

- 自己PRは、自己紹介に続けて2〜3分で話します。「私の強みは〇〇です」と結論を先に述べ、その根拠となる具体的なエピソードを続け、最後に入社後どのように貢献できるかを語る(PREP法)のが効果的です。

- 応募する職種や企業が求める人物像と、自分の強みが合致していることをアピールするのが鍵です。

- 回答例(営業職志望の場合):

「〇〇と申します。〇〇大学経済学部を卒業後、株式会社△△で法人向けITソリューションの営業を3年間担当してまいりました。本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

私の強みは、顧客の潜在的な課題を発見し、解決策を粘り強く提案する課題解決能力です。前職では、当初は導入に消極的だったあるクライアントに対し、3ヶ月間にわたって何度も足を運び、業務フローを徹底的にヒアリングしました。その結果、クライアント自身も気づいていなかった非効率な業務プロセスを特定し、それを解決する新たなシステム活用法を提案したところ、高く評価いただき、大型受注に繋げることができました。この経験で培った課題発見力と提案力は、より高度なソリューション提案が求められる貴社の営業職においても、必ずや貢献できるものと考えております。」

あなたの長所と短所を教えてください

- 面接官の意図: 自己を客観的に分析できているか(自己分析力)、短所に対して改善しようとする意欲や姿勢があるか、そして自社の社風や職務内容との相性を見たい。

- 回答のポイント:

- 長所は、自己PRと同様に、具体的なエピソードを添えて説得力を持たせます。応募職種で活かせる長所を選ぶのが理想です。

- 短所は、正直に答えることが重要ですが、致命的な欠点を伝えるのは避けるべきです。「時間にルーズです」「協調性がありません」などはNGです。

- 短所は「長所の裏返し」と捉え、改善努力をセットで伝えるのが鉄則です。「慎重すぎて決断に時間がかかることがあります。そのため、タスクに優先順位をつけ、時間を区切って判断するよう意識しています」のように、ポジティブな印象に転換しましょう。

- 回答例:

「はい、私の長所は計画性と実行力です。大学時代のゼミ活動では、大規模なアンケート調査のリーダーを務めました。膨大な作業量を洗い出し、綿密なスケジュールを立て、メンバーの役割分担を明確にすることで、一度も遅延なくプロジェクトを完了させることができました。

一方で、短所は物事を一人で抱え込みすぎてしまう点です。責任感が強いあまり、難しい課題に直面した際に一人で解決しようと時間をかけすぎてしまうことがありました。この点を改善するため、前職では意識的に早い段階で上司や同僚に相談し、周囲の意見を取り入れながら進めることを心がけてきました。その結果、より効率的かつ質の高い成果を出せるようになったと感じています。」

あなたの強みと弱みは何ですか

- 面接官の意図: 「長所・短所」が性格的な側面を問うのに対し、「強み・弱み」はよりビジネスシーンにおけるスキルや能力について問う意図があります。仕事で成果を出す上で、どのような能力があり、何が課題かを把握したい。

- 回答のポイント:

- 「強み」は、これまでの経験で培った具体的なスキルや知識(専門性、語学力、PCスキルなど)や、再現性のあるポータブルスキル(課題解決能力、リーダーシップ、交渉力など)を指します。実績や数値を交えて語ると説得力が増します。

- 「弱み」は、現時点で不足しているスキルや経験を正直に認めつつ、それを補うための学習意欲や今後の展望をセットで伝えます。「〇〇という分野の知識はまだ十分ではありませんが、現在書籍やオンライン講座で学習を進めており、入社後はOJTを通じていち早くキャッチアップしたいと考えています」といった形です。

- 回答例(Webマーケター志望の場合):

「私の強みは、データ分析に基づいたWeb広告の運用改善スキルです。前職では、Google Analyticsや各種広告媒体の管理画面から得られるデータを分析し、CPA(顧客獲得単価)を半年で30%改善した実績があります。

一方で、弱みとしては、SEOに関する体系的な知識がまだ不足している点です。これまでは広告運用がメインだったため、オーガニック検索からの流入を増やす施策の経験は多くありません。しかし、SEOは今後のWebマーケティングにおいて不可欠なスキルだと考えており、現在専門書を読んだり、関連資格の勉強をしたりして自主的に学習を進めております。貴社で実務経験を積みながら、この弱みを克服していきたいです。」

これまでで最も熱中したことは何ですか

- 面接官の意図: 応募者がどのようなことに興味を持ち、物事にどう取り組むのかという「人となり」を知りたい。また、目標達成に向けた主体性、継続力、探求心などを見たい。

- 回答のポイント:

- 学業、サークル活動、アルバイト、趣味など、題材は何でも構いません。大切なのは「なぜそれに熱中したのか」「どのような目標を立て、どんな壁にぶつかり、どう乗り越えたのか」「その経験から何を学んだのか」というプロセスを具体的に語ることです。

- 単なる「楽しかった思い出」で終わらせず、その経験を通じて得た学びやスキルが、仕事にどう活かせるかを結びつけて話せると評価が高まります。

- 回答例:

「大学時代に所属していた英語ディベート部での活動に最も熱中しました。当初は帰国子女の部員に圧倒され、全く歯が立ちませんでしたが、負けず嫌いな性格から「必ずレギュラーになる」という目標を立てました。毎日欠かさず海外ニュースを読み込んで情報収集を行い、論理構成のパターンを数百通り研究し、鏡の前でプレゼンの練習を繰り返しました。その結果、3年生の秋には全国大会に出場することができました。この経験を通じて、高い目標に対して地道な努力を継続する力と、複雑な情報を整理し論理的に伝える力が身につきました。この力は、お客様の課題を整理し、最適なソリューションを提案する貴社の業務においても必ず活かせると考えています。」

成功体験と失敗体験について教えてください

- 面接官の意図:

- 成功体験: 目標設定能力、課題解決のプロセス、成果を出すための行動特性を知りたい。

- 失敗体験: 失敗から何を学び、次にどう活かすかという学習能力やストレス耐性、誠実さを見たい。

- 回答のポイント:

- 成功体験では、成果の大小よりも、目標達成までのプロセスが重要です。「どのような課題があり、自分はどのように工夫して行動し、その結果どうなったか」を具体的に語りましょう。チームでの成功体験であれば、その中での自分の役割を明確にすることが大切です。

- 失敗体験では、失敗の事実だけを話すのではなく、「原因分析→反省→改善行動」の3点をセットで語ることが不可欠です。「私の〇〇という判断ミスが原因で、△△という失敗をしてしまいました。この経験から、□□の重要性を痛感し、以降は△△という行動を徹底するようにしています」という構成で話すと、失敗を糧に成長できる人材であることをアピールできます。

- 回答例:

「はい、私の成功体験は、アルバイト先のカフェで新人教育のマニュアルを作成し、定着率を改善したことです。私が働く店舗は新人の離職率が高いことが課題でした。原因を分析したところ、教育担当者によって教え方がバラバラで、新人が混乱していることが分かりました。そこで、店長に提案し、業務フローを図解したマニュアルを作成しました。その結果、新人がスムーズに業務を覚えられるようになり、3ヶ月後の離職率を50%から10%にまで引き下げることができました。

失敗体験は、前職で初めてプロジェクトリーダーを任された際、タスクの進捗管理が甘く、納期が遅延しそうになったことです。メンバーへの遠慮から、細かい進捗確認を怠ってしまったことが原因でした。この失敗から、リーダーの役割は性善説に立つだけでなく、仕組みで進捗を可視化し、問題が起きる前に介入することの重要性を学びました。以降は、週次の定例会議に加えて、共有ツールで日々の進捗を報告するルールを設け、リスクの早期発見に努めています。」

周囲からはどのような人だと言われますか

- 面接官の意uto: 自己認識と他者からの評価にギャップがないか、客観的な自己分析ができているかを確認したい。また、チームの中でどのような役割を果たす人物なのかを知りたい。

- 回答のポイント:

- 「真面目だと言われます」と一言で終わらせず、「誰から、どのような状況で、なぜそう言われたのか」という具体的なエピソードを添えましょう。

- 単に言われたことを伝えるだけでなく、その評価を自分自身でどう受け止めているか、仕事にどう活かしていきたいかを付け加えると、主体性を示すことができます。

- 可能であれば、複数の人から言われる共通点を挙げると信憑性が増します。

- 回答例:

「はい、友人や前職の同僚からは、よく『聞き上手で、相談しやすい』と言われます。チームでプロジェクトを進める際、意見が対立した場面があったのですが、私が双方の意見を丁寧にヒアリングし、論点を整理することで、建設的な議論に導くことができました。その際、後からメンバーに『君がいるとチームの潤滑油になる』と言ってもらえたことが印象に残っています。私自身も、まず相手の話を傾聴し、背景を理解した上で自分の意見を述べることが、円滑な人間関係とチームの成果に繋がると考えています。この傾聴力は、お客様のニーズを深く理解する必要がある営業の仕事でも活かせる強みだと思っています。」

志望動機やキャリアプランに関する質問

このカテゴリの質問は、応募者の入社意欲の高さや、企業とのマッチ度を測る上で最も重要視されます。「なぜうちの会社なのか」という問いに、自分なりの言葉で、情熱と論理を持って答えられるかが合否を分けます。

| 質問 | 面接官の意図 | 回答のポイント |

|---|---|---|

| 当社を志望する理由を教えてください | 入社意欲の高さ、企業理解度、自社とのマッチ度を測る最も重要な質問。 | ①なぜこの業界か → ②なぜその中で当社なのか → ③入社後どう貢献したいか の3段構成で語る。企業理念や事業の独自性、社風など、具体的な魅力に触れ、自分の経験やスキルと結びつける。 |

| この業界を選んだ理由は何ですか | 業界への興味・関心の深さ、長期的に働く意欲があるかを知りたい。 | 個人的な原体験や、社会的な意義、将来性を語る。業界の現状や課題について自分なりの見解を述べられると、分析力の高さを示せる。 |

| 入社後に挑戦したい仕事は何ですか | 具体的な業務への理解度、仕事への意欲、キャリアプランの具体性を確認したい。 | 企業研究に基づき、具体的な部署名や職種、プロジェクト名を挙げて語る。なぜそれに挑戦したいのか、自分の強みをどう活かせるのかをセットで説明する。 |

| 5年後、10年後のキャリアプランを教えてください | 長期的な視点を持っているか、自社で成長・定着する意欲があるか、会社の方向性と個人のビジョンが合っているかを見たい。 | 短期・中期・長期の視点で、具体的なスキルアップや役職の目標を語る。自分の成長が会社の成長にどう繋がるかという視点を忘れない。 |

| どのような形で会社に貢献できると考えますか | 自分の強みを客観的に理解し、それを会社の利益にどう結びつけられるかを具体的に説明できるか。 | 自己PRで語った強みを再度提示し、それを応募職種の業務に当てはめて、具体的にどのような成果を出せるかを語る。「私の〇〇という強みを活かし、△△という業務で□□という成果を出すことで貢献したいです」という形で話す。 |

当社を志望する理由を教えてください

- 回答例(ITコンサルタント職志望の場合):

「私が貴社を志望する理由は、製造業に特化した高い専門性と、顧客と長期的な関係を築くという理念に強く共感したからです。私は前職のSIerで、様々な業界のシステム開発に携わってきましたが、特に日本のものづくりを支える製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)に大きなやりがいと可能性を感じてきました。数あるコンサルティングファームの中でも、貴社は長年にわたり製造業の課題解決に貢献し、業界特有の業務プロセスを深く理解されている点に魅力を感じています。特に、貴社が提唱する『現場起点のDX』は、単なるシステム導入に終わらず、現場の従業員の方々を巻き込みながら真の業務改革を実現するものであり、私が理想とするコンサルティングの形そのものです。前職で培ったシステム開発の上流工程の経験と、顧客の課題を深くヒアリングする傾聴力を活かし、貴社のコンサルタントとして、日本の製造業の競争力強化に貢献したいと強く考えております。」

5年後、10年後のキャリアプランを教えてください

- 回答例(企画職志望の場合):

「はい、まず入社後3年間は、企画職として担当する製品の市場分析やプロモーション企画などの実務を通して、貴社の事業とマーケティング手法を徹底的に学び、一日も早く一人前の戦力になることを目指します。

5年後には、一つの製品カテゴリーの企画責任者として、コンセプト立案から販売戦略までを一気通貫で担当できる人材になっていたいと考えております。そのために、現在のマーケティングスキルに加えて、財務や法務に関する知識も積極的に学び、より多角的な視点から事業を推進できる力を身につけたいです。

そして10年後には、これまでの経験を活かして、新たな市場を切り開くような新規事業の立ち上げに携わりたいと考えております。その段階では、マネージャーとしてチームを率い、後進の育成にも貢献することで、組織全体の成長を牽引できる存在になるのが私の目標です。」

転職者(中途採用)向けの質問

中途採用の面接では、新卒採用とは異なり、即戦力としてのスキルや経験、そして転職に対する納得感のある理由が厳しく問われます。なぜ前の会社を辞めるのか、そしてなぜ自社を選ぶのか、一貫性のあるストーリーで語る必要があります。

転職理由と退職理由を教えてください

- 面接官の意図: 退職理由から、同じ理由で自社も辞めてしまわないか(再現性の確認)、他責にしていないか(当事者意識の有無)を確認したい。転職理由から、キャリアアップへの意欲や自社への志望度の高さを知りたい。

- 回答のポイント:

- 退職理由は、ネガティブな内容(人間関係、待遇への不満など)をそのまま伝えるのは避けるべきです。たとえそれが事実であっても、「〇〇ができなかった」という事実を伝え、「それを実現するために転職を決意した」というポジティブな転職理由に繋げることが重要です。

- 「退職理由」と「転職理由(志望動機)」には一貫性を持たせる必要があります。「現職では実現できない〇〇を、貴社でなら実現できると考えた」というストーリーを組み立てましょう。

- 回答例:

「はい、私が転職を考えるに至った理由は、より専門性を高め、大規模なプロジェクトに挑戦したいと考えたからです。現職では、幅広い業界のクライアントに対してWebサイト制作全般を担当しており、ジェネラリストとしてのスキルを身につけることができました。この経験には大変感謝しております。しかし、業務の特性上、短期間で多くの案件をこなすことが求められるため、一つの業界や技術を深く追求する機会が限られていました。今後は、これまで培った基礎的なスキルを土台に、特に成長著しいEC分野に特化し、大規模サイトの戦略立案から関わりたいという思いが強くなりました。貴社は、数多くの大手ECサイトの構築実績があり、業界トップクラスのノウハウをお持ちです。このような環境で専門性を高め、クライアントの事業成長に深く貢献することが、私のキャリアにおける次のステップだと考えており、転職を決意いたしました。」

これまでの職務経歴と実績を教えてください

- 面接官の意図: 応募者がどのような業務経験を持ち、どのようなスキルレベルにあるのかを具体的に把握したい。また、その実績が自社で再現可能か、即戦力として活躍できるかを見極めたい。

- 回答のポイント:

- 職務経歴書に沿って、時系列で説明するのが基本です。ただし、単に業務内容を羅列するのではなく、応募職種に関連する経験や実績を重点的に話しましょう。

- 実績を語る際は、具体的な数値(売上〇%アップ、コスト〇%削減、〇人のチームをマネジメントなど)を用いることで、客観性と説得力が高まります。

- STARメソッド(Situation: 状況、Task: 課題、Action: 行動、Result: 結果)を意識して構成すると、分かりやすく伝えられます。

- 回答例:

「〇〇年〇月から株式会社△△にて、法人向けSaaS製品のカスタマーサクセスを担当しております。主な業務は、導入いただいたクライアントへのオンボーディング支援、活用促進のためのコンサルティング、契約更新率の向上です。(Situation)

私が担当になった当初、チームの課題は、顧客のサービス活用度が低く、解約率が高いことでした。(Task)

そこで私は、まず顧客データを分析し、解約リスクの高い顧客セグメントを特定しました。その上で、各セグメントに合わせた活用シナリオを作成し、定期的なオンラインセミナーや個別相談会を実施しました。また、顧客からの要望を開発チームにフィードバックし、製品改善にも繋げました。(Action)

これらの施策の結果、担当チームの年間解約率を15%から5%に改善し、アップセルによる売上を前年比で120%に向上させることができました。(Result)」

職務経歴にブランク(空白期間)がある理由は何ですか

- 面接官の意図: ブランク期間中に何をしていたのか、働く意欲が低下していないか、健康面などに問題はないかといった懸念を払拭したい。

- 回答のポイント:

- 嘘をつかず、正直に理由を説明することが大前提です。

- 留学、資格取得、介護、育児、病気療養など、理由を明確に伝えます。

- 重要なのは、その期間を無駄に過ごしていたわけではなく、次のキャリアに向けて前向きな活動をしていたことをアピールすることです。「〇〇の資格取得に向けて勉強していました」「語学力向上のため留学していました」など、ブランク期間が自己投資の時間であったことを伝えましょう。

- 病気療養が理由の場合は、現在は完治しており、業務に支障がないことを明確に伝える必要があります。

- 回答例:

「はい、前職を退職してから半年間のブランクがございます。この期間は、今後のキャリアで必須となるWebマーケティングの専門知識を体系的に学ぶため、専門スクールに通い、Web解析士の資格を取得いたしました。特に、実務を想定したデータ分析の演習に力を入れ、即戦力として貢献できるスキルを身につけるための時間に充てておりました。現在は心身ともに万全の状態で、一日も早く貴社で貢献したいと考えております。」

当社の他に選考を受けている企業はありますか

- 面接官の意図: 応募者の就職・転職活動の軸(業界、職種、企業規模など)に一貫性があるか、自社への志望度はどの程度か、内定を出した場合に入社してくれる可能性はどのくらいかを知りたい。

- 回答のポイント:

- 正直に答えるのが基本です。「受けていません」と嘘をつくと、後で発覚した場合に信頼を失います。また、一社しか受けていないと「活動に熱心でない」と見られる可能性もあります。

- 企業名を具体的に出す必要はありません。「同じIT業界で、〇〇の技術に強みを持つ企業を他に2社受けております」というように、業界や職種、企業のタイプなどを伝え、活動の軸が一貫していることを示しましょう。

- 最後に「中でも、〇〇という点で貴社が第一志望です」と付け加えることで、入社意欲の高さをアピールできます。

- 回答例:

「はい、同じSaaS業界で、中小企業の業務効率化を支援するサービスを提供している企業を他に2社ほど選考に進んでおります。ただ、その中でも特に、顧客との伴走を重視するカスタマーサクセス体制を強みとされている貴社に最も魅力を感じており、第一志望として考えております。」

希望年収を教えてください

- 面接官の意図: 自社の給与テーブルと応募者の希望額が大きく乖離していないかを確認したい。

- 回答のポイント:

- 事前に転職エージェントに相談したり、求人情報サイトの年収相場データを調べたりして、自分のスキルや経験に見合った現実的な金額を把握しておきましょう。

- 「〇〇万円を希望します」と具体的な金額を伝えるのが基本です。「現職の年収が〇〇万円ですので、それ以上を希望いたします」というように、根拠を示すと交渉しやすくなります。

- 「貴社の規定に従います」と答えることも可能ですが、希望を伝えることで、企業側も検討しやすくなる場合があります。柔軟性を持たせたい場合は「〇〇万円を希望しますが、これまでの経験や今後の役割などを考慮して、ご相談させていただけますと幸いです」と伝えると良いでしょう。

- 回答例:

「はい、現職では年収550万円をいただいております。これまでの経験やスキルを活かして貢献できることを考え、600万円程度を希望しております。ただ、こちらはあくまで希望ですので、最終的には選考を通じて私のスキルや役割を評価いただいた上で、御社の規定に沿ってご相談させていただければと存じます。」

仕事への価値観やスタンスに関する質問

このカテゴリの質問では、応募者の仕事に対する哲学や人間性を探り、自社のカルチャーやチームメンバーと上手くやっていけるか(カルチャーフィット)を見ています。正解はありませんが、企業理念や求める人物像と大きくかけ離れた回答は避けるべきです。

仕事をする上で大切にしていることは何ですか

- 面接官の意図: 応募者の仕事に対するモチベーションの源泉や、人としての軸を知りたい。それが自社の価値観と合っているかを確認したい。

- 回答のポイント:

- 企業の理念や行動指針(バリュー)と関連する価値観を述べると、マッチ度をアピールできます。例えば、企業が「チームワーク」を重視しているなら、協調性に関する価値観を語ると良いでしょう。

- なぜその価値観を大切にしているのか、具体的なエピソードを交えて説明すると、単なる建前ではないことが伝わります。

- 回答例:

「私が仕事をする上で最も大切にしていることは、『常に当事者意識を持つ』ことです。前職で、担当外の部署で発生したシステムトラブルの対応を手伝った経験があります。直接の責任はなかったものの、『会社全体の問題』と捉え、自分にできることはないかと自ら情報収集し、解決策を提案しました。結果的に早期復旧に貢献でき、他部署のメンバーからも感謝されました。この経験から、役職や担当に関わらず、すべての仕事に当事者意識を持って取り組むことが、個人の成長と組織全体の成果に繋がると確信しています。貴社の『オーナーシップ』というバリューにも深く共感しており、この姿勢を貫きたいと考えています。」

チームで成果を出すために意識することは何ですか

- 面接官の意図: 協調性やコミュニケーション能力、リーダーシップやフォロワーシップなど、組織の中でどのように振る舞う人物かを知りたい。

- 回答のポイント:

- 自分がチームの中でどのような役割を果たすことが多いか(リーダーシップ、調整役、ムードメーカー、専門性を活かすなど)を、具体的なエピソードと共に語ります。

- 「情報共有」「相互尊重」「明確な役割分担」「建設的な意見交換」など、チームワークに不可欠な要素をキーワードとして盛り込みましょう。

- 回答例:

「チームで成果を出すためには、『心理的安全性』と『オープンな情報共有』が不可欠だと考えています。私がリーダーを務めたプロジェクトでは、週に一度『何でも相談タイム』を設け、業務の進捗だけでなく、困っていることや懸念点を誰もが遠慮なく発言できる場を作りました。また、議事録や関連資料はすべてクラウドで共有し、誰がどのような状況にあるかを常に可視化することを徹底しました。これにより、メンバー間の信頼関係が深まり、問題の早期発見と迅速な協力体制の構築に繋がったと感じています。立場に関わらず、誰もが意見を言え、互いの状況を理解し合える環境を作ることが、チームのパフォーマンスを最大化する上で最も重要だと意識しています。」

ストレスを感じる状況と、その解消法を教えてください

- 面接官の意図: ストレス耐性のレベルや、セルフマネジメント能力を知りたい。どのような状況でプレッシャーを感じるのかから、仕事への向き合い方を探る。

- 回答のポイント:

- 「ストレスは感じません」という回答は非現実的で、自己分析ができていないと見なされる可能性があります。

- どのような状況でストレスを感じるかを正直に伝えた上で、それにどう向き合い、乗り越えているかという建設的な対処法をセットで語ることが重要です。

- 解消法は、仕事の進め方の工夫(タスクの細分化、優先順位付けなど)と、プライベートでのリフレッシュ方法(運動、趣味など)の両方を挙げると、バランスの取れた人物であることを示せます。

- 回答例:

「はい、予期せぬトラブルが重なり、複数のタスクの納期が同時に迫ってくるような状況では、プレッシャーを感じることがあります。そうした状況に陥った際は、まず一度冷静になり、すべてのタスクを書き出して優先順位をつけ直します。そして、一人で抱え込まずに、上司や同僚に状況を共有し、協力をお願いするなど、早めに周囲を巻き込むようにしています。

また、日々のストレス解消法としては、仕事終わりにジムで体を動かすことです。運動に集中することで頭をリフレッシュでき、翌日には新たな気持ちで仕事に取り組むことができます。」

尊敬する人はいますか、その理由も教えてください

- 面接官の意図: 応募者がどのような人物像を理想とし、目標としているのかを知ることで、価値観や人間性を探りたい。

- 回答のポイント:

- 歴史上の人物、著名な経営者、スポーツ選手、身近な人(恩師、元上司など)誰でも構いません。

- 大切なのは「誰を」尊敬しているかよりも、「なぜ(どのような点を)」尊敬しているかです。その人物のどのような考え方や行動に感銘を受け、自分自身もそうありたいと思っているのかを具体的に語りましょう。

- その尊敬する点と、自分の目指す社会人像や仕事へのスタンスを結びつけると、一貫性のあるアピールになります。

- 回答例:

「私が尊敬している人物は、前職で指導していただいた〇〇部長です。〇〇部長は、常に高い目標を掲げ、チームを力強く牽引するリーダーシップをお持ちでしたが、同時に、どんなに忙しくても私たち部下一人ひとりの話を丁寧に聞き、キャリアの相談にも親身に乗ってくださいました。特に印象的だったのは、プロジェクトが失敗した際、決して個人の責任にせず、『この失敗はチームの財産だ。次にどう活かすかを全員で考えよう』と前向きな言葉で皆を鼓舞されたことです。結果に対する厳しさと、人に対する温かさを両立されている点を心から尊敬しており、私も将来、〇〇部長のような、メンバーから信頼され、共に成長できるリーダーになりたいと考えています。」

最近気になっているニュースは何ですか

- 面接官の意図: 社会や経済の動向に対する情報感度、アンテナの高さを見たい。また、そのニュースに対して自分なりの意見や考察を持っているか、物事を深く考える力があるかを知りたい。

- 回答のポイント:

- 応募している業界や企業に関連するニュースを選ぶのが最も効果的です。業界への関心の高さと、自分なりの分析力を示す絶好の機会です。

- 単にニュースの概要を話すだけでなく、「そのニュースをどう捉えているか(自分なりの意見)」「その動向が今後、社会や業界、応募企業にどのような影響を与えると思うか」まで踏み込んで語りましょう。

- 回答例(自動車業界志望の場合):

「はい、最近特に気になっているのは、『CASE(ケース)』の中でも特に『Connected(コネクテッド)』の進化に関するニュースです。先日、〇〇社が発表した、車両データとインフラ情報をリアルタイムで連携させ、より高度な渋滞予測や安全運転支援を実現する新たなプラットフォームのニュースに注目しました。

私はこのニュースを見て、自動車が単なる移動手段から、社会インフラと繋がる『走る情報端末』へと進化していく未来を強く感じました。この技術が普及すれば、交通の効率化や事故の削減に大きく貢献する一方で、収集される膨大なデータの活用方法や、サイバーセキュリティの確保が新たな課題になると考えています。貴社が強みとされている車載ソフトウェアの開発技術は、まさにこのコネクテッド領域の中核をなすものであり、この大きな変化の中で貴社がどのような戦略で社会課題の解決に貢献されていくのかに、大変興味を持っております。」

ライバルと差がつく逆質問の準備と例文

面接の最後に「何か質問はありますか?」と聞かれる「逆質問」。これは、単なる質疑応答の時間ではなく、あなたの入社意欲、企業理解度、論理的思考力をアピールできる最後のチャンスです。「特にありません」と答えるのは、入社意欲がないと見なされかねないため、絶対に避けましょう。ここでは、評価される逆質問の作り方から、具体的な例文、そして避けるべきNG例までを詳しく解説します。

逆質問とは?面接官が見ているポイント

逆質問は、応募者が疑問点を解消するための時間であると同時に、面接官にとっては応募者を評価するための重要な時間です。面接官は、あなたの質問から以下のような点を見ています。

- 入社意欲の高さ: 企業の事業内容や将来性、仕事内容について深く踏み込んだ質問をすることで、「本気でこの会社で働きたい」という熱意を伝えることができます。

- 企業理解度: 事前にどれだけしっかりと企業研究をしてきたかが、質問の質に表れます。ウェブサイトを見れば分かるような浅い質問は、準備不足と見なされます。企業研究で得た情報に基づいた仮説を立て、それを確認するような質問は高く評価されます。

- 論理的思考力とコミュニケーション能力: 質問の意図が明確で、簡潔に分かりやすく伝えられるかを見ています。また、面接官の回答を深く理解し、さらに掘り下げるようなやり取りができると、対話能力の高さを示せます。

- 人柄とカルチャーフィット: どのようなことに関心を持ち、何を重視しているのかが質問内容に表れます。チームワークやキャリア、成長に関する質問は、あなたの仕事に対する価値観を伝える機会にもなります。

逆質問は、一方的に質問するのではなく、面接官との対話(ダイアローグ)を楽しむ場と捉えましょう。あなたの質問をきっかけに会話が弾めば、面接官に強い印象を残すことができます。

好印象を与える逆質問の作り方

評価される逆質問は、その場しのぎで思いつくものではありません。面接の準備段階から、戦略的に準備しておく必要があります。以下のステップで、自分だけのオリジナルな逆質問を作成しましょう。

- 【STEP1】徹底的な情報収集(企業研究):

- 企業の公式ウェブサイト(経営理念、IR情報、中期経営計画、ニュースリリース)

- 採用サイト(社員インタビュー、求める人物像)

- 競合他社の情報

これらの情報源から、企業の強み、課題、今後の方向性などを徹底的にインプットします。特に、社長メッセージや中期経営計画には、企業の未来に関する重要なヒントが隠されています。

- 【STEP2】仮説の構築:

- 情報収集で得た内容を元に、「この企業は今後、〇〇という分野に力を入れていくのではないか」「△△という課題に直面しているのではないか」といった自分なりの仮説を立てます。

- 例えば、「中期経営計画で『海外事業の拡大』を掲げているが、特にアジア市場に注力しているように見受けられる。その背景には、〇〇という市場の成長性があるのではないか」といった具体的な仮説です。

- 【STEP3】仮説を検証するための質問化:

- STEP2で立てた仮説を、質問の形に落とし込みます。重要なのは、「〇〇について教えてください」というオープンな質問ではなく、「〇〇と拝見しましたが、△△という認識で合っていますでしょうか?」といった、自分の理解や考えを示した上で確認する形(クローズド・クエスチョンに近い形)にすることです。

- 良い質問の型: 「(情報源)で〇〇と拝見しました。私は△△と考えているのですが、この点について、より詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか?」

- 【STEP4】複数のカテゴリで準備:

- 面接中に疑問が解消される可能性も考え、「事業戦略」「仕事内容」「キャリアパス」「組織・社風」など、複数のカテゴリで3〜5個程度の質問を準備しておくと安心です。

- 面接官の役職(人事、現場マネージャー、役員)によって、響く質問は異なります。相手に合わせて質問を使い分ける意識も持ちましょう。

このプロセスを経ることで、「よく調べてきているな」「物事を深く考えているな」と面接官に感じさせ、他の応募者と明確な差をつけることができます。

【状況別】すぐに使える逆質問の例文

ここでは、状況別に使える逆質問の例文を紹介します。ただし、これらの例文をそのまま使うのではなく、必ず自分の言葉や、企業研究で得た具体的な情報を加えるなど、カスタマイズして使用してください。

仕事内容や裁量権に関する質問

- 例文1: 「配属が予定されている〇〇部では、現在どのようなミッションを最優先で取り組んでいらっしゃいますか。また、その中で新しく入るメンバーには、まずどのような役割を期待されていますでしょうか。」

- ポイント: 入社後の具体的な働き方をイメージしていることを示し、貢献意欲をアピールできます。

- 例文2: 「1日の業務の流れについてお伺いしたいです。例えば、チームでのミーティングと個人での作業の時間の割合は、おおよそどのくらいになりますでしょうか。」

- ポイント: リアルな働き方を知ろうとする姿勢は、入社意欲の表れです。

- 例文3: 「若手のうちから裁量権を持って働ける環境だと伺っておりますが、具体的に、入社後どのくらいの期間で、どのような規模の案件を主担当として任せていただけるようなケースがあるのでしょうか。」

- ポイント: 成長意欲の高さと、責任ある仕事への挑戦意欲を示せます。

キャリアパスや評価制度に関する質問

- 例文1: 「貴社でご活躍されている〇〇職の方には、どのようなキャリアパスを歩んでこられた方が多いのでしょうか。異動や職種転換の事例なども含めてお伺いしたいです。」

- ポイント: 長期的なキャリアを考えていることをアピールできます。

- 例文2: 「〇〇様(面接官)が、この会社で働いていて最も成長できたと感じるご経験や、やりがいを感じる瞬間について、差し支えなければお聞かせいただけますでしょうか。」

- ポイント: 面接官個人への関心を示すことで、良好な関係を築きやすくなります。社員のリアルな声を聞くことで、企業の魅力への理解も深まります。

- 例文3: 「成果やスキルアップが、評価や処遇にどのように反映されるのかについて、より具体的に知りたいです。例えば、どのような行動や成果が『高く評価される』文化なのでしょうか。」

- ポイント: 評価制度の仕組みだけでなく、その背景にある「価値観」を知ろうとする質問は、企業文化へのフィットを重視している姿勢を示せます。

チームの雰囲気や社風に関する質問

- 例文1: 「配属予定のチームは、何名くらいの組織で、どのようなバックグラウンドをお持ちの方が多くいらっしゃいますか。また、チーム内のコミュニケーションは、どのような形(チャット、定例会議など)で活発に行われていますか。」

- ポイント: チームの一員として働くことを具体的にイメージしていることが伝わります。

- 例文2: 「社員の皆様は、業務時間外での交流などはございますか。部活動や社内イベントなど、部門を超えたコミュニケーションの機会についてお伺いしたいです。」

- ポイント: 社風への関心を示す質問です。ただし、プライベートに踏み込みすぎないよう、聞き方には注意が必要です。

- 例文3: 「貴社では『挑戦』を大切にされていると伺いました。社員の方々の挑戦を後押しするために、会社としてどのような制度や風土があるのか、具体的なエピソードがあればお聞かせいただきたいです。」

- ポイント: 企業理念を理解した上で、それがどのように実践されているかに関心を持つ、質の高い質問です。

入社までに準備すべきことに関する質問

- 例文1: 「もし有難いことに内定をいただけた場合、入社までの期間で、特に学習しておくべき知識やスキル、読んでおくべき書籍などはございますでしょうか。」

- ポイント: これは逆質問の最後に聞くのが最も効果的です。入社意欲が非常に高いことを示す、強力なクロージングの質問となります。

これは避けたい!NGな逆質問の例

良かれと思ってした質問が、かえってマイナスの印象を与えてしまうこともあります。以下のような質問は避けましょう。

| NGな逆質問の例 | なぜNGなのか |

|---|---|

| 調べればすぐに分かる質問 | 「企業理念を教えてください」「事業内容は何ですか」など、ウェブサイトや会社案内に明記されていることを聞くのは、企業研究不足を露呈するだけです。 |

| 給与や福利厚生、残業時間など待遇面だけの質問 | 待遇は重要ですが、逆質問の場でそればかり聞くと「仕事内容より条件面しか見ていない」という印象を与えます。これらの質問は、内定後や最終面接の後半など、適切なタイミングで確認するのが望ましいです。 |

| Yes/Noで終わってしまう質問 | 「残業はありますか?」のような単純な質問は、会話が広がらず、意欲も伝わりません。「業務の繁閑によって変動するかと思いますが、平均的な残業時間や、皆様がどのように業務効率化を図られているかについてお伺いできますか」のように、背景や工夫を問う形にしましょう。 |

| 企業のネガティブな情報に関する質問 | 「〇〇という悪い評判を聞いたのですが、本当ですか?」といった質問は、相手を不快にさせるだけで、何のプラスにもなりません。課題について聞きたい場合は、「貴社の事業における、今後のチャレンジや課題は何だとお考えですか」のように、前向きな聞き方に変換しましょう。 |

| 「特にありません」 | 最大のNGです。興味・関心がないことの表明であり、入社意欲を疑われます。必ず1つは質問を準備していきましょう。 |

逆質問は、面接の締めくくりとしてあなたの印象を決定づける重要なフェーズです。事前の準備を徹底し、自信を持って対話に臨むことで、ライバルに差をつけ、内定を大きく引き寄せることができるでしょう。

【選考フェーズ別】面接で聞かれやすい質問の傾向

就職・転職活動における面接は、一度で終わることは稀で、通常は一次面接、二次面接、最終面接といった複数のフェーズに分かれています。重要なのは、各フェーズで面接官の役職や立場が異なり、それによって質問の意図や評価のポイントも変化するという点です。選考フェーズごとの特徴を理解し、それぞれに合わせた対策を講じることが、選考突破の確率を高める鍵となります。

| 選考フェーズ | 主な面接官 | 見られるポイント | 質問の傾向 |

|---|---|---|---|

| 一次面接 | 人事担当者、現場の若手〜中堅社員 | ①基本的なビジネスマナー ②コミュニケーション能力 ③人柄、ポテンシャル ④基礎的な志望動機 |

・自己紹介、自己PR ・長所と短所 ・学生時代に力を入れたこと ・基本的な志望動機 |

| 二次面接 | 現場の管理職(課長、部長クラス) | ①即戦力となるスキル・経験 ②自社の業務とのマッチ度 ③チームへの適応性 ④論理的思考力、課題解決能力 |

・具体的な職務経歴と実績 ・成功体験と失敗体験 ・入社後にどう貢献できるか ・困難を乗り越えた経験 |

| 最終面接 | 役員、社長 | ①入社への強い意志(覚悟) ②企業理念との共感度 ③長期的な視点での将来性 ④会社のビジョンとの一致 |

・なぜ同業他社ではなく当社なのか ・キャリアプラン(5年後、10年後) ・当社の課題と改善提案 ・入社意欲の最終確認 |

一次面接:人柄やコミュニケーション能力の確認

一次面接は、多くの場合、人事担当者や現場の若手・中堅社員が面接官を務めます。ここでは、社会人としての基礎的なマナーや、円滑なコミュニケーションが取れるか、そして何よりも「一緒に働きたいと思える人物か」という人柄(ポテンシャル)が重点的に見られます。いわば、「足切り」の意味合いが強いフェーズであり、多くの応募者の中から、次のステップに進める候補者を絞り込む目的があります。

主な質問と対策

- 「自己紹介と自己PRをしてください」: ハキハキと明るく、1分〜2分程度で簡潔に話せるか。コミュニケーションの第一歩です。

- 「あなたの長所と短所を教えてください」: 自己分析がきちんとできているか、素直さがあるかが見られます。

- 「学生時代(または前職)で最も熱中したことは何ですか?」: 物事への取り組み方や価値観など、人柄を探るための質問です。いきいきと楽しそうに話すことが大切です。

- 「なぜこの業界・当社を志望するのですか?」: ここでは、まだ深い企業分析よりも、「なぜ興味を持ったのか」というきっかけや熱意が伝われば十分です。

一次面接で大切なのは、「うまく話す」ことよりも「感じの良いコミュニケーション」を心がけることです。面接官の質問の意図を正確に汲み取り、結論から分かりやすく答える(PREP法)ことを意識しましょう。笑顔を忘れず、相手の目を見て話すといった基本的な非言語コミュニケーションも、人柄を伝える上で非常に重要です。ここで良い第一印象を与えることが、次の二次面接への切符となります。

二次面接:スキルや経験と自社とのマッチ度

二次面接は、配属予定部署の管理職(課長や部長など)が面接官となることが多く、面接の核心部分と言えます。ここでは、人柄に加えて、応募者が持つスキルや経験が、自社の業務内容とどれだけマッチしているか、そして入社後に即戦力として活躍できるかがシビアに評価されます。現場の責任者として、「この応募者は自分のチームで本当に成果を出してくれるのか」という視点で深掘りした質問がされます。

主な質問と対策

- 「これまでの職務経歴と、具体的な実績を教えてください」: 職務経歴書の内容を元に、STARメソッド(状況・課題・行動・結果)を用いて具体的に説明することが求められます。特に、どのような工夫をして、どのような成果(数値)を出したのかを明確に伝えましょう。

- 「成功体験と、そこから得た学びは何ですか?」: 成果を出すための行動特性や、再現性のある強みを知ろうとしています。

- 「逆に、仕事での失敗体験と、それをどう乗り越えましたか?」: 課題解決能力やストレス耐性、学習能力が見られます。失敗の原因を他責にせず、自分事として捉え、具体的な改善行動を語ることが重要です。

- 「入社後、あなたの経験をどのように活かして当社に貢献できますか?」: ここでの回答が、マッチ度を判断する上で最も重要です。企業の事業内容や課題を理解した上で、自分のスキルが具体的にどの業務で、どのように役立つのかを論理的に説明する必要があります。

二次面接を突破するには、一次面接でアピールした人柄やポテンシャルに加え、「私は貴社のこの業務で、これだけのことができます」という具体的な価値提供(バリュープロポジション)を明確に提示することが不可欠です。企業研究をさらに深め、事業内容や業務内容を「自分事」として捉え、リアルな貢献イメージを語れるように準備しましょう。

最終面接:入社意欲と将来性の最終確認

最終面接は、社長や役員が面接官を務める、文字通り最後の関門です。ここまで進んだ応募者は、スキルや経験の面では既に高い評価を得ています。そのため、最終面接では、「本当に入社してくれるのか」という入社意欲の最終確認と、「この会社で長期的に成長し、将来の会社を担ってくれる人材か」という将来性が見極められます。

面接官は経営者としての視点から、応募者が自社の企業理念やビジョンに心から共感しているか、会社の方向性と個人のキャリアプランが一致しているかを厳しくチェックします。

主な質問と対策

- 「当社の他に選考を受けている企業はありますか?その上で、なぜ最終的に当社を選びたいのですか?」: 他社と比較した上での、その企業でなければならない「決定的な理由」を問われます。同業他社との違いを明確に述べ、その企業の独自の魅力と自分の価値観がどう合致するのかを情熱的に語る必要があります。「御社の〇〇という理念に深く共感し…」といった抽象的な言葉だけでなく、具体的なエピソードや自分なりの解釈を交えて、本気度を伝えましょう。

- 「あなたの5年後、10年後のキャリアプランを教えてください」: 長期的な視点で自分のキャリアを考え、その実現の場として自社を選んでいるかを見ています。会社の事業展開と自分の成長のベクトルが合っていることを示すことが重要です。

- 「あなたが当社の社長だとしたら、まず何を改善しますか?」または「当社の課題は何だと思いますか?」: 経営的な視点を持っているか、当事者意識の高さを見るための質問です。単なる批判ではなく、企業研究に基づいた客観的な分析と、自分ならこうするという建設的な改善提案をセットで述べることが求められます。

- 「最後に、あなたの入社への熱意を聞かせてください」: まさに最後の自己PRのチャンスです。これまでの面接で伝えきれなかった想いや、入社後に成し遂げたいことを、自分の言葉で力強く語りましょう。

最終面接は「お見合い」の最後のステップです。スキルやロジックだけでなく、感情や情熱を伝えることも重要になります。「この人と一緒に、会社の未来を作っていきたい」と役員に思わせることができれば、内定は目前です。

回答に困るトリッキーな質問への対処法

面接では時に、「あなたを動物に例えると?」といった、一見すると業務と関係のないような「トリッキーな質問(変化球な質問)」をされることがあります。こうした質問に戸惑い、しどろもどろになってしまう応募者は少なくありません。しかし、これらの質問にも面接官の明確な意図があり、それを理解すれば冷静に対処できます。ここでは、変わった質問の意図と、代表的な質問例への対処法を解説します。

変わった質問をする面接官の意図とは

面接官が紋切り型の質問ではなく、あえてトリッキーな質問を投げかけるのには、主に以下のような意図があります。

- 地頭の良さ・論理的思考力の確認: 予期せぬ質問に対して、どのように頭を使い、筋道を立てて回答を組み立てられるかを見ています。答えそのもののユニークさよりも、「なぜその答えに至ったのか」という思考プロセスが評価されます。

- ストレス耐性・対応力の確認: 想定外の状況に置かれたときに、パニックにならずに冷静に対応できるか、プレッシャーのかかる場面での振る舞いを見ています。動揺した態度を見せるのではなく、落ち着いて考え、誠実に答えようとする姿勢が重要です。

- 応募者の素の人柄・価値観の発見: 用意された模範解答ではない、応募者の「素」の部分を引き出したいという意図があります。ユニークな回答や、意外な一面から、その人の個性や創造性、ユーモアのセンスなどを探ろうとしています。

- アイスブレイク: 面接の緊張した雰囲気を和らげ、応募者がリラックスして話せるようにするためのきっかけとして使われることもあります。

これらの意図を理解すれば、トリッキーな質問は「自分らしさをアピールするチャンス」と前向きに捉えることができます。完璧な答えを目指す必要はありません。大切なのは、楽しむくらいの気持ちで、自分なりの考えを誠実に伝えることです。

【質問例】あなたを動物や色に例えると何ですか?

この種の質問は、自己分析が客観的にできているか、そしてそれを分かりやすく伝えられるかを試す意図があります。

- 回答のポイント:

- 結論(動物や色)をまず述べる: 「私を動物に例えるなら、〇〇です」と最初に言い切ります。

- 理由を明確に述べる: なぜその動物や色を選んだのか、その特徴と自分の性格や強みを結びつけて説明します。自己PRに繋がるような理由付けができると理想的です。

- こじつけでもOK: 深く考えすぎず、ポジティブなイメージを持つものを選び、論理的に説明できれば問題ありません。

- 回答例(動物):

「私を動物に例えるなら、『蜜蜂』です。理由は2つあります。一つは、一匹一匹は小さいですが、チームで協力して大きな巣を作り、蜜を集めるという協調性と組織への貢献意識が、チームワークを大切にする私の信条と重なるからです。もう一つは、花の蜜という目標に向かって、地道にコツコツと働き続ける勤勉さも、自分自身の強みだと考えているからです。貴社でも、この蜜蜂のように、チームの一員として貢献し、粘り強く目標達成に取り組みたいです。」 - 回答例(色):

「私を色に例えるなら、『オレンジ色』です。オレンジは、赤の情熱と黄色の明るさを併せ持った色だと感じています。私自身、目標達成に向けて情熱的に取り組む一方で、周囲の人と明るくコミュニケーションを取り、チームの雰囲気を盛り上げるのが得意です。また、オレンジ色はビタミンカラーとも言われるように、周囲を元気づける色でもあります。私も、一緒に働く仲間にとって、そのようなポジティブな影響を与えられる存在でありたいと考えています。」

【質問例】無人島に一つだけ持っていくなら何ですか?

この古典的な質問は、応募者の価値観や、困難な状況における問題解決能力、発想力を探る意図があります。答えに正解はありません。

- 回答のポイント:

- なぜそれを選ぶのか、という理由が最も重要: 選んだモノから、あなたが何を大切にしているか(実用性、精神的な支え、将来への希望など)が分かります。

- 実用的なものか、ロマンを求めるものか:

- 実用的な回答(ナイフ、火起こしセットなど): 堅実さ、サバイバル能力、現実的な問題解決志向を示せます。

- ロマンを求める回答(家族の写真、好きな本、楽器など): 精神的な豊かさ、ポジティブさ、人間性をアピールできます。

- ユニークな回答(たくさんの種、巨大な鏡など): 発想力、ユーモア、長期的な視点を示せます。

- 回答例(実用性重視):

「私が無人島に一つだけ持っていくなら、『サバイバルナイフ』を選びます。ナイフがあれば、木を切って住居を作ったり、狩猟や調理をしたり、火を起こすための木を削ったりと、生き延びるために必要な様々な用途に活用できるからです。未知の環境で生き抜くためには、まず目の前の課題を一つひとつ解決していくことが重要だと考えます。このナイフのように、一つのツールを多角的に活用して課題を解決していく能力は、ビジネスの現場でも活かせると考えています。」 - 回答例(発想力重視):

「私なら『希望』を持っていきたい、と言いたいところですが、物理的なものであれば『分厚い植物図鑑』を持っていきます。無人島で生き延びるためには、何が食べられて、何が毒なのかを見分ける知識が最も重要だと考えるからです。また、ただ生き延びるだけでなく、新しい植物を発見する楽しみも生まれるかもしれません。未知の状況においても、まず情報を収集・分析し、リスクを回避しながら活路を見出すという姿勢は、貴社のチャレンジングな事業環境においても大切にしたいと考えています。」

【質問例】当社の課題点は何だと思いますか?

この質問は、応募者の企業研究の深さ、分析力、そして当事者意識を測る、難易度の高い質問です。批判的な態度と受け取られないよう、細心の注意が必要です。

- 回答のポイント:

- 絶対に批判やダメ出しで終わらない: 「〇〇がダメだと思います」という言い方は絶対にNGです。

- 謙虚な姿勢で始める: 「恐れながら、外部の者からの視点ですが」「私が調べた範囲での印象ですが」といった前置きをすることで、謙虚な姿勢を示します。

- 客観的な事実やデータに基づいて話す: IR情報や業界レポートなど、信頼できる情報源を元に、「競合のA社と比較すると、〇〇の点で改善の余地があるのではないかと感じました」のように、客観的に話します。

- 必ず「建設的な改善提案」と「貢献意欲」をセットで語る: 「もし私が入社させていただけたなら、私の〇〇という経験を活かして、この課題の解決にこのように貢献できるのではないかと考えております」と締めくくることが最も重要です。課題を指摘するだけでなく、解決策まで提示することで、当事者意識の高さと問題解決能力をアピールできます。

- 回答例:

「恐縮ながら、私がIR情報や業界ニュースを拝見した中での印象をお話しさせていただきます。貴社は高い技術力と国内での強固な顧客基盤をお持ちですが、競合のグローバル企業と比較すると、海外市場、特にアジア新興国でのブランド認知度が今後の成長に向けたチャレンジになるのではないかと感じました。素晴らしい製品をお持ちであるからこそ、その魅力を現地の文化やニーズに合わせて発信していくことができれば、さらなる事業拡大の可能性があると存じます。

もし私が入社させていただけましたら、前職で培った海外マーケティングの経験と語学力を活かし、現地のインフルエンサーを活用したSNS戦略などを企画・実行することで、貴社の海外におけるブランド認知度向上に貢献したいと考えております。」

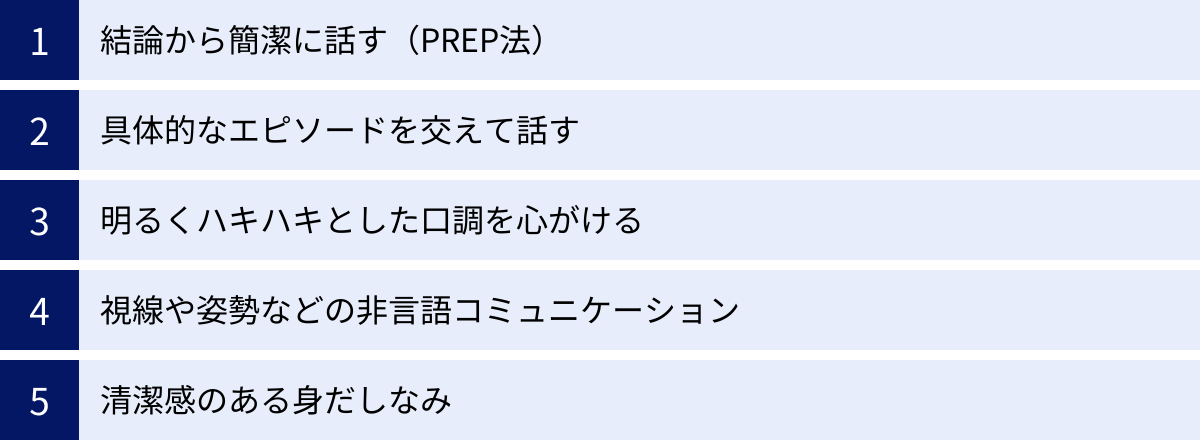

面接で好印象を与えるための5つのポイント

面接は、話す「内容(What)」が重要なのはもちろんですが、それと同じくらい、どのように伝えるかという「表現方法(How)」も評価に大きく影響します。どんなに素晴らしい経験やスキルを持っていても、それが相手に伝わらなければ意味がありません。ここでは、面接官に好印象を与え、あなたの魅力を最大限に引き出すための5つの重要なポイントを解説します。

① 結論から簡潔に話す(PREP法)

面接官は、一日に何人もの応募者と面談するため、非常に多忙です。話が冗長で、結論がなかなか見えないと、「結局何が言いたいのだろう?」とストレスを感じさせてしまいます。そこで有効なのが、PREP法というフレームワークです。

- P (Point) = 結論: まず、質問に対する答え(結論)を最初に述べます。「私の強みは〇〇です」「私が貴社を志望する理由は△△です」のように、一言で明確に伝えます。

- R (Reason) = 理由: 次に、なぜその結論に至ったのか、その理由や根拠を説明します。「なぜなら、〇〇という経験があるからです」といった形です。

- E (Example) = 具体例: 理由を裏付けるための、具体的なエピソードや事実、データを提示します。「例えば、前職のプロジェクトで…」「実際に、〇〇という成果を出しました」など、話に説得力とリアリティを持たせます。

- P (Point) = 結論(再提示): 最後に、もう一度結論を繰り返し、話を締めくくります。「以上の理由から、私の強みは〇〇であり、貴社に貢献できると考えています」といった形で、最も伝えたいメッセージを念押しします。

PREP法を意識するだけで、話が驚くほど論理的で分かりやすくなります。 すべての回答で完璧に実践する必要はありませんが、特に「自己PR」や「志望動機」といった重要な質問では、この型を意識して回答を準備しておきましょう。

② 具体的なエピソードを交えて話す

「コミュニケーション能力があります」「リーダーシップを発揮しました」といった抽象的な言葉だけでは、あなたの本当の魅力は伝わりません。面接官が知りたいのは、その能力がどのような状況で、どのように発揮されたのかという具体的な事実です。そこで役立つのが、STARメソッドです。これは、特に経験を語る際に有効なフレームワークです。

- S (Situation) = 状況: そのエピソードが起きたときの背景や状況を簡潔に説明します。「私がリーダーを務めていた〇〇というプロジェクトで…」

- T (Task) = 課題・目標: その状況で、あなたやチームが直面していた課題や、達成すべき目標を具体的に示します。「チームのモチベーションが低下し、進捗が遅れているという課題がありました」

- A (Action) = 行動: その課題や目標に対して、あなたが具体的にとった行動を説明します。ここが最も重要な部分です。「そこで私は、まずメンバー一人ひとりと個別面談を行い、課題の原因を探りました。そして、週次の目標を細かく設定し直し、進捗を可視化するツールを導入しました」

- R (Result) = 結果: あなたの行動によって、どのような結果が得られたのかを、可能であれば数値で示します。「その結果、チームの士気が向上し、プロジェクトの納期を遵守できただけでなく、最終的な顧客満足度も前回のプロジェクトより15%向上しました」

このSTARメソッドに沿ってエピソードを語ることで、あなたの行動や能力に圧倒的な説得力が生まれます。「すごいですね」ではなく、「なるほど、うちの会社でも活躍してくれそうだ」と面接官に思わせることができるのです。

③ 明るくハキハキとした口調を心がける

話の内容が同じでも、声のトーンや話し方によって、相手に与える印象は大きく変わります。自信がなさそうにボソボソと話していると、内容が良くても「頼りない」「意欲が低い」といったネガティブな印象を与えかねません。

- 声のトーン: 普段よりも少しだけ高めのトーンを意識すると、明るく、前向きな印象になります。

- 話す速さ: 緊張すると早口になりがちです。意識的にゆっくり、間を取りながら話すことで、落ち着いていて、かつ説得力のある話し方になります。面接官が頷くのを確認しながら話すくらいの余裕を持つのが理想です。

- 滑舌: 口をしっかり開けて、一音一音を明瞭に発音することを心がけましょう。自信を持ってハキハキと話す姿は、それだけでポジティブな評価に繋がります。

面接前に、自分の回答を声に出して録音し、聞き返してみるのがおすすめです。客観的に自分の話し方を確認することで、改善点が見つかります。

④ 視線や姿勢などの非言語コミュニケーション

メラビアンの法則によれば、コミュニケーションにおいて相手に影響を与える要素は、「言語情報(話の内容)」が7%、「聴覚情報(声のトーンや速さ)」が38%、「視覚情報(見た目や表情、しぐさ)」が55%と言われています。これは、話の内容以上に、非言語的な要素が重要であることを示唆しています。

- 視線: 基本的に、話している面接官の目を見て話します。複数の面接官がいる場合は、一人だけを見つめるのではなく、時々他の面接官にも視線を配るようにすると、「全員に語りかけている」という印象を与えられます。目を見るのが苦手な場合は、相手の眉間や鼻のあたりを見ると、自然なアイコンタクトになります。

- 姿勢: 椅子に浅く腰掛け、背筋をピンと伸ばしましょう。胸を張ることで、堂々として自信があるように見えます。足を組んだり、貧乏ゆすりをしたりするのは絶対にNGです。手は膝の上に軽く置きましょう。

- 表情: 固い表情で終始するのではなく、基本的には口角を少し上げた、穏やかな表情を心がけましょう。話の内容に合わせて、真剣な表情や、時には笑顔を見せることで、感情豊かな人間性を伝えることができます。

- 相槌とジェスチャー: 面接官が話しているときは、適度に相槌を打ち、「しっかりと聞いています」という姿勢を示しましょう。また、話の中で身振り手振りを少し加えることで、話に抑揚がつき、熱意が伝わりやすくなります。

⑤ 清潔感のある身だしなみ

面接は、あなたという「商品」を企業に売り込む場です。その商品のパッケージである「身だしなみ」が整っていなければ、中身を見てもらう前にマイナスの評価を受けてしまいます。おしゃれである必要はなく、清潔感があることが何よりも重要です。

- 服装: スーツの場合は、シワや汚れがないか事前に確認し、体に合ったサイズのものを選びます。シャツにはアイロンをかけ、靴は磨いておきましょう。「私服可」「服装自由」の場合でも、Tシャツやジーンズのようなラフすぎる格好は避け、オフィスカジュアル(ジャケットに襟付きのシャツ、チノパンなど)が無難です。

- 髪型: 寝癖などは直し、清潔感を第一に整えます。長い髪はまとめるなどして、顔がはっきりと見えるようにしましょう。

- 爪・ひげ: 爪は短く切り、きれいに整えておきます。男性はひげをきれいに剃りましょう。

- 持ち物: カバンや書類も、意外と見られています。使い古したものではなく、きれいな状態のものを準備しましょう。

これらの5つのポイントは、少し意識するだけで誰でも実践できることばかりです。しかし、その効果は絶大です。内容(What)と表現方法(How)の両方を磨き上げることで、あなたの評価は格段に上がり、面接官に「この人を採用したい」と強く思わせることができるでしょう。

面接に関するよくある疑問Q&A

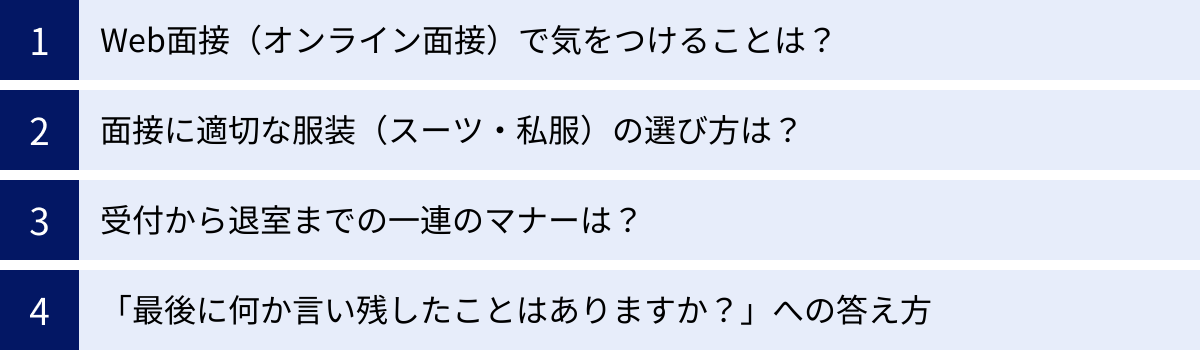

面接対策を進める中で、多くの応募者が抱く共通の疑問や不安があります。ここでは、特に質問の多い「Web面接」「服装」「入退室マナー」「最後の質問」について、具体的な対処法をQ&A形式で解説します。これらの細かな点にも配慮できるかどうかが、最終的な評価を左右することもあります。

Web面接(オンライン面接)で気をつけることは?

近年、急速に普及したWeb面接(オンライン面接)は、対面の面接とは異なる注意点があります。準備不足が原因で、思わぬ評価ダウンに繋がらないよう、以下のポイントを徹底しましょう。

A. Web面接で気をつけるべきは「環境」「映り方」「コミュニケーション」の3点です。

- 環境設定を制する者がWeb面接を制す

- 通信環境: 最も重要なポイントです。途中で音声が途切れたり、映像が固まったりすると、面接が中断され、お互いに大きなストレスとなります。事前に通信テストサイトなどで速度を確認し、不安定な場合は有線LANに接続するか、通信環境の良い場所に移動しましょう。

- 場所と背景: 静かで、家族や同居人が入ってこないプライベートな空間を確保します。背景には、余計なものが映り込まないように注意しましょう。壁を背にするのが基本ですが、バーチャル背景を使う場合は、ビジネスシーンにふさわしいシンプルなものを選びます。

- 機材の準備: PC、Webカメラ、マイクを準備します。PC内蔵のカメラやマイクでも問題ないことが多いですが、音声が聞き取りにくい場合に備え、マイク付きイヤホンを準備しておくと安心です。

- 対面以上に「映り方」を意識する

- カメラの角度と目線: カメラは自分の目線と同じか、少し上になるように設置します。PCを台の上に乗せるなどして高さを調整しましょう。下からのアングルだと、相手を見下しているような偉そうな印象を与えてしまいます。話すときは、画面に映る面接官ではなく、カメラのレンズを見るように意識すると、相手と目が合っているように見えます。

- 照明(ライティング): 顔が暗いと、表情が読み取りにくく、元気のない印象を与えます。部屋の照明だけでなく、デスクライトやリングライトを使って、顔の正面から光を当てるようにすると、表情が明るく見え、印象が格段に良くなります。逆光は絶対に避けましょう。

- 服装とメイク: 上半身しか映らないからといって気を抜いてはいけません。対面の面接と同じく、清潔感のある服装を心がけます。画面越しだと顔色が悪く見えることがあるため、普段より少しだけ明るいメイクを意識するのも良いでしょう。

- オンライン特有のコミュニケーションを心がける

- リアクションは大きめに: 画面越しでは、微妙な表情の変化が伝わりにくいため、相槌や頷きは、普段より少しだけ大きく、分かりやすく行いましょう。これにより、「しっかりと話を聞いています」という姿勢が伝わります。

- ゆっくり、はっきりと話す: 通信のタイムラグを考慮し、相手が話し終わってから一呼吸おいて話し始めるくらいの余裕を持ちましょう。また、音声が不明瞭になる可能性を考え、いつもよりゆっくり、はっきりと話すことを意識します。

- トラブル発生時の対応: 万が一、音声や映像が途切れた場合は、慌てずに「申し訳ございません、音声が途切れてしまったので、もう一度お伺いしてもよろしいでしょうか?」と正直に伝えましょう。冷静に対応する姿勢も評価の対象です。

面接に適切な服装(スーツ・私服)の選び方は?

服装は、あなたの第一印象を決定づける重要な要素です。「人は見た目が9割」という言葉があるように、服装から受ける印象は、その後の評価に無意識のうちに影響を与えます。

A. 基本は企業の指示に従いますが、「服装自由」の意図を汲み取ることが重要です。

- 「スーツでお越しください」と指定がある場合:

- 迷わずリクルートスーツまたはビジネススーツを着用します。色は黒、紺、グレーなどのダーク系が無難です。シワや汚れがないか、事前に必ずチェックしましょう。

- 「服装自由」「私服でお越しください」と指示がある場合:

- これは応募者のTPOをわきまえる能力や、企業のカルチャーへの理解度を試す意図があります。「本当に何でも良い」という意味ではないと心得ましょう。

- 最も無難で推奨されるのは「オフィスカジュアル」です。男性であれば「ジャケット+襟付きシャツ(またはきれいめのカットソー)+チノパン(またはスラックス)」、女性であれば「ジャケット(またはカーディガン)+ブラウス+スカート(またはきれいめのパンツ)」が基本です。

- 避けるべき服装: Tシャツ、ジーンズ、パーカー、スニーカー、サンダル、露出の多い服など、カジュアルすぎる服装はNGです。

- 業界や企業カルチャーによる判断: ITベンチャーやアパレル、クリエイティブ系の企業では、比較的自由な服装が許容されることもあります。企業のウェブサイトで社員の服装をチェックしたり、転職エージェントに確認したりして、その企業の雰囲気に合わせることも大切です。迷った場合は、スーツか、それに準ずるきれいめなオフィスカジュアルを選んでおけば間違いありません。

清潔感を第一に、TPOに合わせた服装を選ぶことが、ビジネスマナーの基本です。

受付から退室までの一連のマナーは?

面接は、面接室に入ってから始まるのではなく、企業のビルに入った瞬間から始まっています。受付での対応や待機中の態度も、見られているという意識を持ちましょう。

A. 一つひとつの所作を丁寧に行い、最後まで気を抜かないことが大切です。

- 受付(5〜10分前到着が基本):

- コートは建物に入る前に脱いでおくのがマナーです。

- 受付で、大学名(または氏名)、氏名、面接で訪問した旨、担当者名をはっきりと伝えます。「本日〇時から、採用面接で伺いました〇〇大学の〇〇と申します。人事部の〇〇様にお取り次ぎをお願いいたします。」

- 待機中:

- 案内された場所で静かに待ちます。スマートフォンをいじるのは絶対にやめましょう。提出する書類などを最終確認し、気持ちを落ち着けて待ちます。

- 入室:

- ドアを3回、ゆっくりとノックします。

- 「どうぞ」という声が聞こえたら、「失礼いたします」と言ってドアを開け、入室します。

- 面接官の方を向いて一礼し、ドアを静かに閉めます。このとき、後ろ手で閉めるのではなく、ドアの方に向き直って閉めるのが丁寧です。

- 椅子の横まで進み、「〇〇大学の〇〇と申します。本日はよろしくお願いいたします」と挨拶し、深くお辞儀をします。

- 着席:

- 面接官から「どうぞおかけください」と言われてから、「失礼いたします」と一礼して着席します。

- カバンは椅子の横の床に置きます。背もたれに寄りかからず、背筋を伸ばして座ります。

- 退室:

- 面接終了を告げられたら、「本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました」と座ったまま一礼します。

- 立ち上がって椅子の横で、再度「ありがとうございました」と深くお辞儀をします。

- ドアの前まで進み、面接官の方を向いて「失礼いたします」と最後の一礼をしてから、静かに退室します。

最後まで気を抜かず、感謝の気持ちを持って丁寧に行動することが、良い印象に繋がります。

「最後に何か言い残したことはありますか?」への答え方

この質問は、「逆質問」とは少しニュアンスが異なります。面接の本当に最後の最後に、あなたの熱意を伝えるラストチャンスです。

A. 入社への熱意と感謝の気持ちを伝える絶好の機会と捉えましょう。

- 避けるべき回答:

- 「特にありません」: 逆質問と同様、意欲がないと見なされます。

- 新たな逆質問をする: 基本的に質疑応答は終わっているため、ここで新たな質問をするのは避けた方が無難です。ただし、どうしても確認したい重要な点があれば、「一点だけよろしいでしょうか」と断ってから手短に聞くのは可能です。

- 同じ自己PRを繰り返す: これまでの面接で話した内容をそのまま繰り返すだけでは、くどい印象を与えてしまいます。

- 好印象な回答例:

- 入社意欲と熱意を伝える:

「本日の面接を通じて、貴社の〇〇という事業の将来性や、△△という社風に改めて強く惹かれ、ますます貴社で働きたいという気持ちが強くなりました。もしご縁をいただけましたら、私の〇〇という強みを活かして、一日も早く貴社に貢献できるよう全力を尽くします。本日は本当にありがとうございました。」 - 感謝の気持ちを伝える:

「本日は、〇〇様(面接官)から貴重なお話を伺うことができ、大変勉強になりました。特に、△△というお話は大変印象に残り、貴社への理解を深めることができました。このような素晴らしい機会をいただけたことに、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。」

- 入社意欲と熱意を伝える:

この最後のひと言で、あなたの誠実さや熱意が伝わり、面接官の記憶に強く残ります。最後の最後まで、感謝と意欲を忘れずに面接を締めくくりましょう。