「インターンシップ」という言葉を耳にする機会は増えましたが、その実態や目的、自分にとってどのような意味があるのかを正確に理解している学生は意外と少ないかもしれません。就職活動の早期化が進む現代において、インターンシップは単なる職業体験に留まらず、自身のキャリアを主体的に設計するための重要なステップとなっています。

この記事では、インターンシップの基本的な定義から、多岐にわたる種類、参加することで得られるメリット・デメリット、さらには具体的な探し方やおすすめのサービスまで、網羅的に解説します。これからインターンシップへの参加を検討している方はもちろん、まだ漠然としたイメージしか持てていない大学1・2年生にとっても、今後のキャリアプランを考える上で必ず役立つ情報を提供します。この記事を読めば、インターンシップに関するあらゆる疑問が解消され、自信を持って第一歩を踏み出せるようになるでしょう。

目次

インターンシップとは?

インターンシップ(Internship)とは、学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した企業などで、一定期間、就業体験を行う制度のことです。日本語では「就業体験」と訳されることが多く、学生が社会に出る前に、実際の仕事現場の雰囲気や業務内容を肌で感じる貴重な機会となります。

この制度は、単に仕事を体験するだけではなく、企業と学生の双方にとって重要な目的を持っています。企業にとっては、自社の魅力や文化を学生に直接伝え、潜在的な採用候補者と早期に接触する機会となります。一方、学生にとっては、教科書や講義だけでは得られない「働くこと」のリアルな姿を知り、自身のキャリア観を醸成するための重要なステップです。

近年では、採用活動の一環としてインターンシップを導入する企業が急増しており、その内容も多様化しています。1日で完結する仕事理解プログラムから、数ヶ月にわたって社員と同様の業務に取り組む長期的なものまで、様々なプログラムが存在します。インターンシップは、もはや就職活動の一環というだけでなく、大学生活を通じたキャリア教育の重要な核と位置づけられています。

インターンシップの目的

インターンシップの目的は、参加する学生側と、受け入れる企業側で異なります。それぞれの視点から目的を理解することで、インターンシップの価値をより深く把握できます。

【学生側の目的】

- 業界・企業・職種への理解深化: Webサイトやパンフレットだけでは分からない、企業の文化や社風、実際の仕事の進め方、職場の人間関係などを体験できます。興味のある業界が本当に自分に合っているのか、憧れの企業がイメージ通りなのかを確かめる絶好の機会です。

- 自己分析と適性の確認: 実際の業務に触れることで、自分の強みや弱み、何に興味を感じ、どのような働き方をしたいのかといった自己分析を深めることができます。「チームで協力する仕事が得意」「一人で黙々と作業する方が集中できる」など、自身の適性を客観的に見つめ直すきっかけになります。

- 実践的なスキルの習得: 学校の授業では学べない、ビジネススキル(コミュニケーション能力、問題解決能力、PCスキルなど)や専門知識を実践的に身につけることができます。特に長期インターンシップでは、責任ある仕事を任されることもあり、即戦力となるスキルを習得するチャンスが広がります。

- キャリアプランの具体化: 社会人と接し、多様な働き方や価値観に触れることで、将来のキャリアに対するビジョンがより具体的になります。「この業界でこんな専門性を身につけたい」「将来的にはこんな役職に就きたい」など、漠然としていた目標が明確になるでしょう。

- 人脈形成: 企業の社員や経営者、他の大学から参加している優秀な学生など、様々な人との出会いがあります。ここで築いた人脈は、就職活動の情報交換だけでなく、将来のキャリアにおいても貴重な財産となる可能性があります。

【企業側の目的】

- 学生への魅力発信と理解促進: 自社の事業内容やビジョン、社風などを学生に直接アピールし、企業理解を深めてもらうことを目的としています。ミスマッチを防ぎ、自社に本当にマッチする人材に興味を持ってもらうための重要なブランディング活動です。

- 優秀な人材との早期接触: 本格的な採用活動が始まる前に、ポテンシャルの高い学生と接点を持ち、関係性を構築することを目指します。インターンシップでの活躍が、後の選考で有利に働く「早期選考ルート」に繋がるケースも少なくありません。

- 入社後のミスマッチ防止: 学生に実際の業務や社風を体験してもらうことで、「思っていた仕事と違った」「社風が合わなかった」といった入社後のミスマッチを減らす狙いがあります。ミスマッチによる早期離職は、企業にとっても大きな損失となるため、インターンシップは重要なスクリーニングの機会でもあります。

- 採用活動の効率化: インターンシップを通じて学生の能力や人柄をじっくりと見極めることで、エントリーシートや数回の面接だけでは分からない側面を評価できます。これにより、採用の精度を高め、効率的な採用活動を実現します。

- 社内の活性化: 学生の新鮮な視点や意見を取り入れることで、既存社員の刺激となり、組織全体の活性化に繋がることがあります。また、学生を指導する役割を担う若手社員の育成機会としても活用されています。

このように、インターンシップは学生と企業の双方にとってメリットのある、戦略的な制度なのです。

アルバイトとの違い

インターンシップとアルバイトは、「企業で働く」という点では共通していますが、その目的や内容には明確な違いがあります。両者の違いを理解することは、インターンシップの機会を最大限に活用するために不可欠です。

| 比較項目 | インターンシップ | アルバイト |

|---|---|---|

| 主目的 | 就業体験を通じた学び・成長・キャリア形成 | 労働の対価として賃金を得ること |

| 責任の範囲 | 社員に近い責任ある業務を任されることが多い(特に長期) | 指示された定型的な業務が中心 |

| 得られるスキル | 専門知識、問題解決能力、企画力など、キャリアに直結するスキル | 接客スキル、基本的な業務遂行能力など |

| 期間 | 1日〜数ヶ月以上と様々 | 比較的長期にわたることが多い |

| 参加対象 | 主に大学生・大学院生 | 年齢や学歴の制限が少ない |

| 企業側の視点 | 採用活動・人材育成の一環 | 労働力の確保 |

【目的の違い】

最も大きな違いは「目的」です。アルバイトの第一目的は、労働力を提供し、その対価として給与を得ることです。もちろん、アルバイトを通じて社会経験やスキルを得ることもできますが、主眼は「労働」に置かれています。

一方、インターンシップの主目的は「学びと成長」です。学生は就業体験を通じて、業界や企業への理解を深め、自身のキャリアについて考え、実践的なスキルを身につけることが期待されています。企業側も、学生の教育や育成を念頭にプログラムを設計しています。有給のインターンシップもありますが、それはあくまで付随的なものであり、目的の中心は経験価値にあります。

【業務内容と責任の違い】

アルバイトの業務は、マニュアル化された定型的な作業が多い傾向にあります。求められるのは、決められた業務を正確にこなすことです。

対してインターンシップ、特に長期のものでは、社員と同様のプロジェクトに参加したり、企画立案や課題解決といった非定型的な業務を任されたりすることがあります。そこでは、単に作業をこなすだけでなく、自ら考えて行動する主体性や責任感が求められます。この責任の重さが、大きな成長に繋がるのです。

【得られる経験とスキルの違い】

アルバイトでは、接客マナーや基本的なPC操作など、汎用的なスキルが身につきます。これらも社会人として重要なスキルですが、特定の専門分野に直結するとは限りません。

インターンシップでは、志望する業界や職種に特化した、より専門的な知識やスキルを実践的に学ぶことができます。例えば、IT企業のインターンシップであればプログラミングスキル、マーケティング会社であればデータ分析や広告運用のノウハウなど、将来のキャリアに直接活かせる実践的な能力を養うことが可能です。

インターンシップとアルバイトは、どちらが良い・悪いというものではなく、目的が異なるものです。大学生活において、両方の経験を積むことで、より多角的な視点から社会や働くことへの理解を深めることができるでしょう。

インターンシップの種類

インターンシップは、その目的や内容に応じて多種多様なプログラムが存在します。自分に合ったインターンシップを見つけるためには、まずどのような種類があるのかを把握することが重要です。ここでは、「期間」「内容」「実施形式」「実施場所」という4つの切り口でインターンシップの種類を整理し、それぞれの特徴を詳しく解説します。

期間で分ける種類

インターンシップの期間は、プログラムの性質を決定づける最も大きな要素の一つです。期間によって、得られる経験の深さや求められるコミットメントが大きく異なります。

1Day仕事体験(1日)

1Day仕事体験は、その名の通り1日で完結するプログラムです。近年、企業の広報活動や採用活動の早期化に伴い、多くの企業が実施しています。

- 主な内容: 会社説明会、業界研究セミナー、簡単なグループワーク、社員との座談会などが中心です。企業や業界の概要を短時間で効率的に理解することを目的としています。

- メリット:

- 気軽に参加できる: 1日で終わるため、学業やアルバイトで忙しい学生でもスケジュールを調整しやすいのが最大の魅力です。

- 多くの企業を知る機会になる: 短期間で様々な業界や企業のプログラムに参加できるため、視野を広げ、自分の興味の方向性を探るのに適しています。

- 業界・企業研究の第一歩として最適: まだ志望業界が定まっていない学生が、情報収集のきっかけとして活用するのに向いています。

- 注意点:

- 体験できる業務は限定的: 実際の就業体験というよりは、説明会やセミナー形式が中心のため、仕事のリアルな部分まで深く知ることは難しい場合があります。

- 得られるスキルは限定的: 実践的なスキルを身につけるというよりは、知識や情報をインプットすることが主目的となります。

- 向いている人: 大学1・2年生、就職活動を始めたばかりでまだ志望が固まっていない大学3年生、特定の業界や企業についてまずは概要を知りたい人。

短期インターンシップ(数日〜数週間)

短期インターンシップは、夏休みや冬休み、春休みといった長期休暇期間を利用して、数日間から2週間程度の期間で実施されることが多いプログラムです。

- 主な内容: 企業から与えられた課題に対して、学生がグループで取り組む「プロジェクト型」が主流です。新規事業の立案、マーケティング戦略の策定、課題解決策の提案など、実践的なテーマが設定されます。最終日には役員や社員の前でプレゼンテーションを行うことも多く、フィードバックをもらえる貴重な機会となります。

- メリット:

- 実践的な課題解決能力が養われる: チームで協力し、限られた時間の中で成果を出すプロセスを通じて、論理的思考力、情報収集能力、プレゼンテーション能力などが鍛えられます。

- 企業文化や社員の雰囲気を深く知れる: 数日間、社員と近い距離で接するため、1Day仕事体験よりも企業のリアルな文化や働く人々の雰囲気を深く理解できます。

- 優秀な仲間と出会える: 選考を経て参加する学生は意欲が高いことが多く、議論を通じて互いに刺激し合える仲間と出会えます。

- 注意点:

- 選考がある場合が多い: 人気企業の場合、エントリーシートや面接、グループディスカッションなどの選考があり、参加のハードルは1Day仕事体験よりも高くなります。

- 期間が中途半端に感じることも: 1Dayよりは深いが、長期ほど業務に没頭できるわけではないため、消化不良に感じる可能性もあります。

- 向いている人: ある程度志望業界が絞れており、より実践的な経験を積みたい大学3年生・修士1年生。チームでの活動を通じて自己成長したい人。

長期インターンシップ(1ヶ月以上)

長期インターンシップは、1ヶ月以上、長いものでは1年以上にわたって、企業のいちメンバーとして実務に携わるプログラムです。ベンチャー企業やIT企業で多く見られ、平日に週2〜3日、1日数時間といった形で、学業と両立しながら参加するケースが一般的です。

- 主な内容: 社員と同じような、あるいはそれに準ずる責任ある業務を任されます。企画、営業、マーケティング、開発など、職種別の採用が多く、専門的なスキルを深く磨くことができます。単なる「お客様」ではなく、「戦力」として扱われるのが特徴です。

- メリット:

- 圧倒的な実践的スキルが身につく: 長期間にわたり実務経験を積むことで、社会で即戦力として通用するレベルの専門スキルやビジネススキルを習得できます。

- 給与(有給)が支払われることが多い: 労働力として貢献するため、時給や日給といった形で報酬が支払われるケースがほとんどです。

- 強力な実績としてアピールできる: 就職活動において、長期インターンシップでの具体的な成果や経験は、他の学生との大きな差別化要因となり、強力なアピール材料になります。

- 入社後の働き方をリアルに想像できる: 仕事の面白さだけでなく、厳しさや難しさも含めて深く体験できるため、入社後のミスマッチを限りなく減らすことができます。

- 注意点:

- 学業との両立が大変: 長期間にわたるコミットメントが求められるため、時間的な制約が大きく、学業やサークル活動などとの両立には計画的なスケジュール管理が不可欠です。

- 高い責任感と主体性が求められる: 「学生だから」という甘えは通用せず、成果を出すことが求められます。強い目的意識と責任感が必要です。

- 向いている人: 特定の分野で専門性を高めたい人、将来起業を考えている人、実践を通じて圧倒的に成長したいという意欲の高い全学年の学生。

内容で分ける種類

インターンシップは、プログラムの中で何を行うかによっても分類できます。

説明会・セミナー型

主に1Day仕事体験や短期インターンシップの導入部分で見られる形式です。

- 内容: 企業の人事担当者や現場社員が、自社の事業内容、業界の動向、仕事の魅力などについて講義形式で説明します。業界研究や企業研究を目的としており、学生からの質疑応答の時間も設けられます。

- 特徴: インプット中心のプログラムであり、短時間で効率的に情報を得られる点がメリットです。業界の全体像を掴むのに役立ちます。

プロジェクト型

主に短期インターンシップで採用される形式です。

- 内容: 企業が設定した特定のテーマ(例:「若者向けの新しいサービスを企画せよ」)に対し、数人の学生でチームを組み、リサーチ、議論、企画立案、最終プレゼンテーションまでを行います。

- 特徴: チームワークや課題解決能力が試されます。社員がメンターとしてサポートに入り、フィードバックをもらいながら進めることが多いです。実践的な思考プロセスを体験できるのが魅力です。

実務・就業体験型

主に長期インターンシップで採用される形式です。

- 内容: 実際の職場で、社員に交じって具体的な業務を担当します。営業同行、Webサイトのコンテンツ作成、プログラミング、データ分析など、職種に応じたリアルな仕事を経験します。

- 特徴: アウトプットが求められるプログラムです。ビジネスの最前線で働くことの厳しさとやりがいを最も深く体感でき、専門スキルの向上に直結します。

実施形式で分ける種類

近年、テクノロジーの進化により、インターンシップの実施形式も多様化しています。

対面形式

従来からある、実際に企業のオフィスや指定された会場に足を運んで参加する形式です。

- メリット:

- 職場の雰囲気や社風を肌で感じられる: オフィスの様子や社員同士のコミュニケーションを直接見ることで、Webサイトだけでは分からないリアルな空気感を掴めます。

- コミュニケーションが活発になりやすい: 社員や他の参加者と直接顔を合わせることで、偶発的な会話や雑談が生まれやすく、深い人間関係を築きやすいです。

- デメリット:

- 地理的な制約がある: 遠方に住んでいる学生は、交通費や宿泊費の負担が大きくなります。

- 時間的な制約がある: 移動時間がかかるため、学業などとの両立がオンライン形式より難しくなります。

オンライン形式

PCやスマートフォンを使い、自宅などからリモートで参加する形式です。

- メリット:

- 場所を選ばずに参加できる: 全国どこからでも、あるいは海外からでも参加可能です。地方の学生が都市部の企業のインターンシップに参加するハードルが下がりました。

- 時間効率が良い: 移動時間がないため、効率的に時間を使え、学業などとの両立がしやすいです。

- デメリット:

- 企業のリアルな雰囲気が伝わりにくい: 画面越しでは、職場の細かな雰囲気や社員の温度感を掴むのが難しい場合があります。

- コミュニケーションに工夫が必要: 意識的に発言しないと埋もれてしまいがちです。ネット環境にパフォーマンスが左右されることもあります。

現在では、対面とオンラインを組み合わせた「ハイブリッド形式」も増えています。

実施場所で分ける種類

グローバル化の進展に伴い、活躍の場は国内に限りません。

国内インターンシップ

日本国内の企業で実施されるインターンシップです。ほとんどの学生が参加するのはこの形式です。

海外インターンシップ

海外に拠点を置く日系企業や現地企業で就業体験を行うプログラムです。

- メリット:

- 語学力と異文化理解力が向上する: ビジネスの現場で外国語を使うことで、実践的な語学力が飛躍的に向上します。また、異なる文化や価値観を持つ人々と働く経験は、グローバルな視野を養います。

- 主体性や精神的な強さが身につく: 慣れない環境で自ら考え行動する必要があるため、問題解決能力や精神的なタフさが鍛えられます。

- キャリアの選択肢が広がる: 海外での就職も視野に入れるきっかけになるなど、将来のキャリアの可能性を大きく広げます。

- 注意点:

- 費用が高額になる: 渡航費、滞在費、ビザ取得費用など、多額の費用がかかります。

- 高度な語学力やスキルが求められる: 日常会話レベル以上の語学力や、専門分野でのスキルがないと、有意義な経験を積むのが難しい場合があります。

- 安全管理や準備が大変:治安や文化の違いを理解し、ビザや保険の手続きなど、入念な準備が必要です。

これらの種類を理解し、自分の学年、目的、興味、スキルレベルに合わせて最適なインターンシップを選ぶことが、成功への第一歩となります。

インターンシップに参加するメリット

インターンシップへの参加は、時間や労力がかかる一方で、それを上回る多くのメリットをもたらします。就職活動という短期的な視点だけでなく、将来のキャリア形成という長期的な視点からも、その価値は計り知れません。ここでは、インターンシップに参加することで得られる具体的なメリットを7つの側面から詳しく解説します。

業界・企業・仕事への理解が深まる

これはインターンシップに参加する最も基本的かつ重要なメリットです。Webサイトや説明会で得られる情報は、いわば「企業の公式な顔」です。しかし、実際にその組織の中に入り、働く人々の姿を目の当たりにすることでしか得られない「生の情報」があります。

例えば、華やかなイメージのある広告業界に興味を持っていた学生が、インターンシップに参加したとします。そこで目にするのは、クリエイティブな会議だけでなく、膨大なデータと向き合う地道な分析作業や、クライアントとの泥臭い交渉、深夜までの残業といった現実かもしれません。しかし、その厳しさの中にこそ、チームで一つの広告を創り上げる達成感や、世の中に影響を与える仕事のやりがいがあることを肌で感じるでしょう。

このように、インターンシップは、業界や企業の光と影の両面を知る機会を提供してくれます。これにより、「イメージと違った」という漠然とした理由ではなく、「この企業のこういう文化は自分に合うが、この業務内容はもっと検討が必要だ」というように、具体的で解像度の高い企業研究が可能になります。この深い理解は、後述する入社後のミスマッチ防止や、説得力のある志望動機の作成に直結します。

自分の適性を知ることができる

「自分はどんな仕事に向いているのだろう?」という問いは、多くの学生が抱える悩みです。自己分析ツールや適性診断も一つの参考にはなりますが、それだけでは本当の自分の姿は見えてきません。インターンシップは、実践という最高の自己分析の場を提供してくれます。

例えば、グループワーク中心の短期インターンシップに参加すれば、自分がチームの中でどのような役割を担う傾向があるかが見えてきます。リーダーシップを発揮して議論を牽引するタイプか、アイデアを出して議論を活性化させるタイプか、あるいはメンバーの意見をまとめて調整するタイプか。これらは、実際にチームで課題に取り組む中で初めて明らかになる自分の特性です。

また、長期インターンシップでプログラミングの業務に携わった結果、「一人で黙々とコードを書く作業は、思った以上に自分に合っている」と感じるかもしれません。逆に、「一日中デスクに座っているよりも、人と接する仕事の方がやりがいを感じる」と気づく可能性もあります。

このように、実際の仕事を通じて「楽しい」「苦痛だ」「もっと知りたい」「これは苦手だ」といった感情を経験することで、自分の興味や価値観、得意・不得意が明確になります。この「経験に基づいた自己理解」は、机上の空論ではない、確かなキャリア選択の軸を形成する上で極めて重要です。

入社後のミスマッチを防げる

新卒で入社した社員の約3割が3年以内に離職するというデータは、多くの企業にとって深刻な課題です。(参照:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」)その主な原因の一つが、「入社前のイメージと入社後の現実とのギャップ」、すなわちミスマッチです。

インターンシップは、このミスマッチを未然に防ぐための最も有効な手段の一つです。前述の通り、インターンシップでは企業の社風や人間関係、仕事の進め方、評価制度といった内部のリアルな情報を得ることができます。

例えば、「風通しの良い社風」を掲げている企業でも、インターンシップに参加してみると、実際にはトップダウンの意思決定が強く、若手の意見が通りにくい文化であることが分かるかもしれません。逆に、堅実で保守的なイメージの企業が、実は新しい挑戦を歓迎し、若手にどんどん裁量を与える文化を持っていることに気づくこともあります。

こうしたリアルな情報を事前に知ることで、「こんなはずではなかった」という入社後の後悔を大幅に減らすことができます。自分に合わない環境を事前に避け、本当に自分らしく働ける企業を選択できることは、長期的なキャリアの幸福度を左右する非常に大きなメリットと言えるでしょう。

実践的なスキルが身につく

大学の授業で学ぶ知識が「理論」だとすれば、インターンシップで得られる経験は「実践」です。この実践を通じて、社会で即通用する様々なスキルを身につけることができます。

身につくスキルはインターンシップの種類によって異なります。

- 短期インターンシップ(プロジェクト型): 論理的思考力、プレゼンテーション能力、タイムマネジメント能力、チームワークなど、ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)が鍛えられます。

- 長期インターンシップ(実務型): 上記に加えて、より専門的なスキルが身につきます。例えば、エンジニア職であれば特定のプログラミング言語のスキル、マーケティング職であればSEOや広告運用の知識、営業職であれば顧客への提案力や交渉力などです。

これらのスキルは、単に履歴書に書けるというだけでなく、自分への自信に繋がります。「自分はこれだけのことができる」という実績と自信は、就職活動の面接で堂々と自分をアピールする際の裏付けとなります。また、入社後もスムーズに業務に適応し、早期に活躍するための土台となるでしょう。

社会人との人脈が広がる

インターンシップは、普段の大学生活では決して出会えないような人々との繋がりを築く絶好の機会です。

まず、企業の現場で働く社員との人脈ができます。メンターとして指導してくれた社員や、プロジェクトで関わった様々な部署の人々との繋がりは、その後の就職活動でOB/OG訪問をお願いしたり、キャリアについて相談したりする際に非常に心強い存在となります。彼らから聞くリアルな話は、何よりも貴重な情報源です。

さらに、他の参加学生との人脈も大きな財産です。同じ志を持つ他大学の優秀な学生と数日間、あるいは数ヶ月間、共に悩み、協力し合う経験は、強い連帯感を生みます。彼らとは就職活動中にお互いの情報を交換したり、励まし合ったりする仲間になれるでしょう。そして、社会に出てからも、異なる業界で活躍する友人として、長期的な関係が続くことも少なくありません。こうした横の繋がりは、視野を広げ、新たな刺激を与えてくれます。

就職活動で有利になる可能性がある

多くの学生がインターンシップに参加する動機の一つに、「就職活動での有利さ」を挙げるでしょう。実際に、インターンシップでの経験は、様々な形で選考プロセスにプラスの影響を与える可能性があります。

- 選考フローの短縮・一部免除: インターンシップでの評価が高かった学生に対して、一次面接や二次面接を免除したり、「早期選考」と呼ばれる通常より早い時期の選考ルートに案内したりする企業は少なくありません。

- 「ガクチカ」として強力なエピソードになる: 面接で頻繁に聞かれる「学生時代に最も力を入れたことは何ですか?(ガクチカ)」という質問に対して、インターンシップでの具体的な経験と学びを語ることができます。「〇〇という課題に対し、チームでこのように分析し、△△という施策を提案した結果、□□という評価を得ました。この経験から〜を学びました」といったストーリーは、他の学生との差別化を図る上で非常に強力です。

- 企業理解度のアピール: インターンシップ参加者は、当然ながらその企業に対する理解度が非参加者よりも高いです。面接で「なぜ当社を志望するのですか?」と問われた際に、「インターンシップで〇〇という社風を肌で感じ、自分の△△という価値観と合致すると確信したからです」と、実体験に基づいて語ることで、その志望度の高さと熱意を説得力をもって伝えることができます。

ただし、「インターンシップに参加したから必ず内定がもらえる」わけではないことは肝に銘じておく必要があります。あくまで重要なのは、その経験を通じて何を学び、どう成長したかです。

志望動機が具体的になる

説得力のある志望動機は、「なぜこの業界なのか」「なぜこの会社なのか」「入社して何をしたいのか」という3つの問いに、一貫性のあるストーリーで答えられるかどうかにかかっています。インターンシップは、このストーリーを構築するための最高の材料を提供してくれます。

インターンシップに参加する前は、「社会貢献がしたいから」といった漠然とした志望動機しか持てなかった学生も、参加後には大きく変わります。

「貴社のインターンシップで、〇〇という事業が、△△という社会課題を解決している現場を目の当たりにしました。特に、社員の方々が□□という信念を持って働いている姿に感銘を受けました。私も、大学で学んだ統計学の知識を活かし、この事業のマーケティング分野で貢献したいと強く思うようになりました。」

このように、実体験に基づいた志望動機は、借り物の言葉ではない、自分だけのオリジナルなストーリーとなり、採用担当者の心に響きます。インターンシップは、自分のキャリアに対する想いを言語化し、具体化するプロセスそのものなのです。

インターンシップに参加するデメリット・注意点

多くのメリットがあるインターンシップですが、一方でいくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることで、後悔のない有意義な経験にすることができます。貴重な大学生活の時間を投資するからこそ、ネガティブな側面にも目を向けておくことが重要です。

学業との両立が難しい場合がある

特に長期インターンシップにおいて、これは最も大きな課題の一つです。平日に週2〜3日、1日数時間程度のコミットメントが求められる場合、大学の授業やゼミ、研究、課題などとの両立は決して簡単ではありません。

- 具体的な課題:

- 時間的な制約: インターンシップに時間を割くことで、授業の予習・復習やレポート作成の時間が圧迫される可能性があります。結果として、単位を落としてしまったり、GPA(成績評価値)が下がってしまったりするリスクがあります。

- 体力的な負担: 大学の授業後にインターン先へ移動し、数時間働いてから帰宅するという生活は、想像以上に体力を消耗します。慣れないうちは体調を崩しやすくなるかもしれません。

- 精神的なプレッシャー: 学業と仕事の両方で成果を出さなければならないというプレッシャーは、精神的な負担となることがあります。

- 対策:

- 計画的な履修登録: 長期インターンシップへの参加を考えている場合、事前に履修計画を工夫することが重要です。必修科目が少ない学期に挑戦したり、授業を特定の曜日に集中させたり(例:全休の日を作る)するなど、インターンシップのための時間を確保する工夫をしましょう。

- 無理のないスケジュールを組む: 最初から「週4日参加」などと高い目標を掲げるのではなく、「まずは週2日から」というように、自分のキャパシティに合わせて無理のない範囲で始めることが大切です。企業によっては、テスト期間中のシフト調整に柔軟に対応してくれる場合もあるため、事前に相談してみましょう。

- スキマ時間の有効活用: 通学中の電車内や授業の空きコマなど、スキマ時間を活用して課題を進める習慣をつけることで、時間の使い方を効率化できます。

学業が学生の本分であることを忘れず、インターンシップが原因で卒業が危うくなるような事態は絶対に避けなければなりません。

目的意識がないと時間を無駄にしてしまう

「周りがやっているから」「就活で有利になりそうだから」といった漠然とした理由だけでインターンシップに参加すると、貴重な時間を無駄にしてしまう可能性があります。

- 陥りがちな状況:

- 指示待ちになる: 明確な目標がないため、何をすべきか分からず、社員からの指示を待つだけの受け身の姿勢になってしまいます。これでは、アルバイトと変わらない経験しか得られません。

- 学びが浅くなる: 「この業務は何のためにやっているのか」「もっと効率的にできないか」といった問いを持たずに、ただ作業をこなすだけでは、深い学びやスキルの習得には繋がりません。

- 振り返りができない: インターンシップ終了後に、「何となく楽しかった」「大変だった」という感想しか残らず、自分の成長や今後の課題を言語化できません。これでは、面接でアピールできるようなエピソードにはなりません。

- 対策:

- 参加前に目標を設定する: 「このインターンシップを通じて、何を学びたいのか、どんなスキルを身につけたいのか、何を確認したいのか」を具体的に言語化しておきましょう。例えば、「プレゼンテーション能力を高める」「〇〇業界のビジネスモデルを理解する」「自分にチームでの開発業務が向いているか確かめる」など、具体的であればあるほど、参加中の行動が変わってきます。

- 日々の振り返りを習慣化する: 1日の終わりに、その日やったこと、できたこと、できなかったこと、新しく学んだこと、疑問に思ったことなどを簡単にメモする習慣をつけましょう。この日々の記録が、最終的な大きな学びに繋がります。

- 積極的に質問・提案する: 分からないことがあれば、遠慮せずに社員に質問しましょう。また、「もっとこうすれば良くなるのではないか」という改善案があれば、積極的に提案してみる姿勢も重要です。主体的な姿勢こそが、成長の鍵です。

目的意識の有無が、インターンシップの価値を天と地ほどに分けることを肝に銘じておきましょう。

選考に時間や手間がかかる

特に人気企業や有名企業のインターンシップの場合、本選考さながらの厳しい選考プロセスが設けられています。参加するまでに、多くの時間と労力を要することを覚悟しておく必要があります。

- 選考プロセスの具体例:

- エントリーシート(ES)の作成: 志望動機や自己PR、学生時代の経験などを文章でまとめる必要があります。1社あたり数時間かかることも珍しくありません。

- Webテスト・適性検査: SPIや玉手箱といった能力検査や性格検査の受検が求められます。対策には一定の学習時間が必要です。

- 面接: 個人面接やグループ面接が複数回行われることもあります。面接対策として、自己分析や企業研究、模擬面接などの準備が欠かせません。

- グループディスカッション(GD): 与えられたテーマについて、他の学生と議論し、結論を導き出すプロセスが評価されます。

- 対策:

- 早めの準備を心がける: インターンシップの募集は、実施時期の数ヶ月前から始まります。夏に参加したいなら春から、冬に参加したいなら夏から秋にかけて、情報収集と準備を始めると良いでしょう。

- 効率的な情報収集: 就職情報サイトや逆求人型サービスをうまく活用し、効率的に自分に合った企業を探しましょう。

- 選考対策は本選考の練習と捉える: インターンシップの選考準備は、決して無駄にはなりません。ここでの経験は、必ず本選考で活きてきます。 ESの作成や面接の経験を積むことで、自分の強みや弱みが分かり、本選考に向けた改善点が見つかります。いわば、本番前の絶好のシミュレーションと捉え、前向きに取り組みましょう。

必ずしも希望の企業に参加できるわけではない

多くの学生がインターンシップに参加したいと考えるため、特に知名度の高い企業や人気業界のプログラムは高倍率となり、選考に通過するのは容易ではありません。

- 不合格だった場合の心構え:

- 人格を否定されたわけではない: 選考に落ちたからといって、あなたの能力や人格が否定されたわけでは決してありません。単に、その企業のインターンシップで求める人物像と、現時点でのあなたとの間に少しズレがあっただけです。募集人数が少ないために、優秀な学生でも不合格になることは日常茶飯事です。

- 過度に落ち込まない: 一つの結果に一喜一憂しすぎず、「今回は縁がなかった」と気持ちを切り替えることが大切です。落ち込んでいる時間があれば、次の企業の選考準備を進めましょう。

- 失敗から学ぶ: なぜ不合格だったのかを冷静に分析してみましょう。ESの内容が不十分だったのか、面接での受け答えに改善点があったのか。失敗の経験は、次に活かすことで成功の糧となります。

- 対策:

- 複数社に応募する: 本命の企業だけでなく、少しでも興味のある企業には積極的に応募しましょう。視野を広げることで、思わぬ優良企業との出会いがあるかもしれません。

- 中小企業やベンチャー企業にも目を向ける: 学生の目は、どうしても大手企業や有名企業に向きがちです。しかし、日本には優れた技術やユニークなビジネスモデルを持つ中小企業やベンチャー企業が数多く存在します。 こうした企業では、大手にはない裁量権の大きな仕事や、経営者と近い距離で働く経験ができる可能性があります。競争率も比較的低い傾向にあるため、狙い目と言えるでしょう。

インターンシップは、あくまでキャリア形成の一つの手段です。参加すること自体が目的化しないよう、これらのデメリットや注意点を理解した上で、冷静かつ戦略的に取り組むことが成功の鍵となります。

インターンシップはいつから参加すべき?

「インターンシップにはいつから参加するのがベストなのだろう?」という疑問は、多くの学生が抱くものです。結論から言えば、インターンシップへの参加に「早すぎる」ということはありません。 学年ごとに参加する目的や得られるメリットが異なるため、自分のステージに合った形で関わっていくことが重要です。ここでは、大学1・2年生と、就職活動の中心となる大学3年生・修士1年生に分けて、それぞれの時期に参加する意義を解説します。

大学1・2年生から参加するメリット

就職活動はまだ先のことと感じる大学1・2年生にとって、インターンシップは縁遠いものに思えるかもしれません。しかし、この早い段階から参加することには、計り知れないメリットがあります。この時期のインターンシップは、就職活動の選考対策というよりも、長期的なキャリア観を養うための「自己投資」と捉えるのが適切です。

1. 早期からのキャリア意識の醸成

大学に入学したばかりの頃は、将来のキャリアについて具体的に考える機会は少ないかもしれません。しかし、早期に社会と接点を持つことで、「働くとはどういうことか」「社会にはどのような仕事があるのか」といった問いについて、漠然とでも考え始めるきっかけになります。1Day仕事体験などに気軽に参加し、様々な業界の社会人の話を聞くだけでも、視野は大きく広がります。この早い段階での「気づき」が、その後の大学生活の過ごし方を有意義なものに変える可能性があります。

2. 履修科目や学習へのモチベーション向上

インターンシップで企業の事業内容や業務に触れると、「大学で学んでいるこの知識は、社会でこう活かせるのか」という発見があります。例えば、経済学部の学生が金融機関のインターンシップに参加すれば、授業で学ぶ金融理論が実際の市場でどう機能しているかを垣間見ることができます。こうした経験は、学問と社会との繋がりを実感させ、学習意欲を高める効果があります。将来の目標が明確になることで、「そのために今、何を学ぶべきか」という視点が生まれ、履修科目の選択やゼミ選びにも主体性が生まれるでしょう。

3. 「試行錯誤」の機会が豊富にある

大学3年生になると、就職活動が本格化し、失敗を恐れて挑戦をためらってしまうことがあります。しかし、時間的に余裕のある1・2年生のうちであれば、プレッシャーを感じることなく、様々なことにチャレンジできます。

「少し興味がある」という軽い気持ちで、全く異なる業界のインターンシップに複数参加してみるのも良いでしょう。IT、メーカー、コンサル、メディアなど、様々な世界を覗き見ることで、自分の本当に好きなこと、得意なこと、そして価値を置くものが何なのかを、時間をかけてじっくりと探求できます。 この「試行錯誤」のプロセスこそが、後悔のないキャリア選択の土台を築きます。

4. 長期インターンシップへの挑戦

大学1・2年生から長期インターンシップに参加することも非常に有益です。長期間にわたって実務経験を積むことで、専門的なスキルを高いレベルで習得できます。例えば、1年生からベンチャー企業でプログラミングの長期インターンシップを始めれば、3年生になる頃には、他の学生とは比較にならないほどの技術力と実績を手にしている可能性があります。これは、就職活動において圧倒的なアドバンテージとなるでしょう。時間が武器になる1・2年生だからこそ、長期的な視点でスキルを磨くという選択肢は非常に魅力的です。

注意点としては、この時期は学業の基礎を固め、サークル活動や友人との交流など、大学生活そのものを楽しむことも非常に重要です。インターンシップにのめり込みすぎるあまり、学生時代にしかできない経験を逃すことがないよう、バランスを大切にすることが求められます。まずは夏休みなどの長期休暇を利用して、1Day仕事体験や数日間の短期インターンシップから始めてみるのがおすすめです。

就職活動の中心となる大学3年生・修士1年生

大学3年生の夏から冬、そして修士1年生にかけては、多くの学生がインターンシップに最も積極的に参加する時期です。この時期のインターンシップは、本選考に直結する可能性が高く、より戦略的な参加が求められます。

1. 本選考に向けた実践的な準備

この時期のインターンシップ、特に夏以降に開催されるものは、企業側も採用を強く意識してプログラムを設計しています。そのため、参加することが本選考での優遇措置(選考フローの短縮など)に繋がるケースが多くなります。インターンシップの選考プロセス(ES、Webテスト、面接)自体が、本選考の絶好の予行演習となります。ここで得た経験や反省点を次に活かすことで、本選考の突破率を高めることができます。

2. 志望動機の具体化と企業理解の深化

ある程度、志望する業界や企業が絞られてくるこの時期には、「なぜこの会社でなければならないのか」という問いに対する答えを、インターンシップを通じて見つけ出すことが重要です。実際に社内で働き、社員と交流することで、その企業の独自の強みや文化、課題などを肌で感じ取ります。この実体験に基づいた具体的なエピソードは、エントリーシートや面接で語る志望動機に圧倒的な説得力と熱意を与えます。

3. 他の学生との比較による自己分析

短期インターンシップのグループワークなどでは、全国から集まった優秀な学生たちと議論を交わすことになります。その中で、「自分にはリーダーシップが足りない」「論理的思考力では負けていない」「もっと業界知識をインプットする必要がある」など、他者との比較を通じて自分の現在地を客観的に把握することができます。これは、一人で自己分析を行うだけでは得られない貴重な視点です。自分の強みを再認識し、弱みを克服するための具体的な課題が見つかるでしょう。

4. 早期内定の可能性

企業によっては、インターンシップ参加者の中から特に優秀な学生に対し、早期に内々定を出す場合があります。早い段階で内定を確保できれば、精神的な余裕を持ってその後の就職活動に臨むことができます。より高いレベルの企業に挑戦したり、本当に自分が行きたい企業をじっくりと見極めたりする時間的・精神的な余裕が生まれることは、大きなメリットです。

注意点としては、周囲がインターンシップに参加し始めると、「自分も何かやらなければ」と焦りを感じやすくなります。しかし、焦って手当たり次第に応募するのではなく、自己分析をしっかりと行った上で、自分のキャリアプランに合致する企業を選ぶことが重要です。数多くのインターンシップに参加すること(量)よりも、一つ一つの経験から何を学び取るか(質)を意識しましょう。また、この時期は学業もゼミや研究で忙しくなるため、計画的なスケジュール管理がこれまで以上に求められます。

インターンシップの探し方

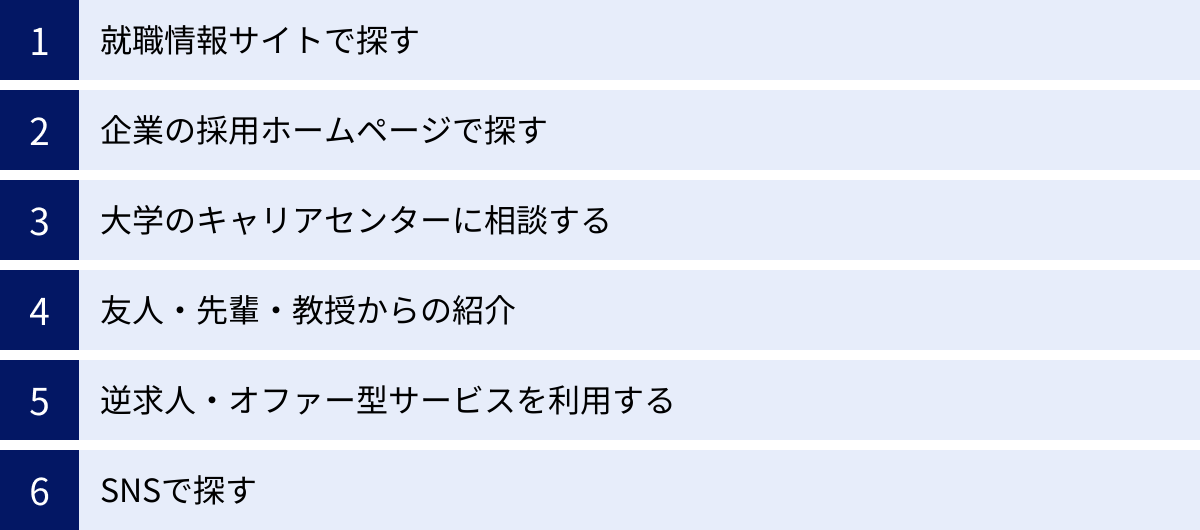

自分に合ったインターンシップを見つけるためには、様々な情報源を効果的に活用することが不可欠です。ここでは、代表的な6つの探し方を紹介し、それぞれの特徴や活用する際のポイントを解説します。複数の方法を組み合わせることで、より多くの選択肢の中から最適な機会を見つけ出すことができます。

就職情報サイトで探す

リクナビやマイナビに代表される就職情報サイト(ナビサイト)は、最も網羅的で一般的なインターンシップの探し方です。多くの学生がまず最初に利用する方法であり、情報量の多さが最大の魅力です。

- 特徴:

- 圧倒的な情報量: 大手企業から中小企業まで、全国の多種多様な業界・職種のインターンシップ情報が掲載されています。

- 検索機能の充実: 業界、職種、勤務地、実施時期、期間(1Day、短期、長期)など、様々な条件で絞り込み検索ができるため、自分の希望に合ったプログラムを探しやすいです。

- 一括管理が可能: 気になった企業をブックマークしたり、エントリー状況を一元管理したりできる機能があり、複数の企業に応募する際に便利です。

- 活用ポイント:

- 早めに登録する: 多くのサイトは、大学3年生になる前の春頃から、サマーインターンシップの情報を掲載し始めます。出遅れないように、大学1・2年生のうちから登録しておくと良いでしょう。

- 検索条件を工夫する: 最初は広く情報を集めるために業界を絞らずに検索し、徐々に自分の興味に合わせて条件を絞り込んでいくのがおすすめです。「フリーワード検索」で「企画」「海外」「DX」など、興味のあるキーワードを入力してみるのも有効です。

- 情報の受け身にならない: 毎日多くの情報が更新されるため、ただ眺めているだけでは情報に埋もれてしまいます。定期的にサイトをチェックし、積極的に自分から情報を取りに行く姿勢が重要です。

企業の採用ホームページで探す

特に志望度が高い企業や、興味のある企業が明確な場合は、その企業の採用ホームページを直接確認することが非常に重要です。就職情報サイトには掲載されていない、独自のインターンシップ情報が見つかることがあります。

- 特徴:

- 最も正確で詳細な情報: 企業が自ら発信する情報であるため、内容が最も正確で信頼性が高いです。プログラムの具体的な内容や、求める人物像、社員のメッセージなど、より深く企業を理解するためのコンテンツが充実しています。

- 限定的な募集情報: 就職情報サイトには掲載せず、自社の採用ページのみでインターンシップの募集を行う企業もあります。特に、専門性の高い職種や、独自の採用戦略を持つ企業にその傾向が見られます。

- 活用ポイント:

- 定期的に巡回する: 気になる企業が複数ある場合は、ブラウザのブックマーク機能などを活用し、定期的に採用ページをチェックする習慣をつけましょう。

- メールマガジンやSNSをフォローする: 多くの企業が、採用に関する最新情報を発信するメールマガジンや公式SNSアカウント(X(旧Twitter)、LINEなど)を運営しています。これらに登録・フォローしておくことで、募集開始の案内を見逃さずに済みます。

大学のキャリアセンターに相談する

大学内に設置されているキャリアセンター(就職課、キャリア支援室など)は、学生にとって最も身近で頼りになる相談窓口です。学内だからこそ得られる、貴重な情報やサポートを活用しない手はありません。

- 特徴:

- 大学限定の求人: 企業がその大学の学生を対象として、特別に設けているインターンシップの求人情報があります。一般的な公募よりも競争率が低い場合があり、狙い目です。

- 卒業生(OB・OG)との繋がり: キャリアセンターには、各企業で活躍する卒業生の名簿が保管されていることがあります。これを利用してOB・OG訪問に繋げ、インターンシップに関するリアルな情報を得ることも可能です。

- 専門の相談員によるサポート: エントリーシートの添削や面接練習など、選考対策に関する専門的なアドバイスを無料で受けることができます。自分の強みや改善点を客観的な視点から指摘してもらえる貴重な機会です。

- 活用ポイント:

- 気軽に足を運ぶ: 「何から始めればいいか分からない」という漠然とした状態でも問題ありません。まずはキャリアセンターに足を運び、相談員の方に話を聞いてもらうことから始めましょう。

- 掲示板や資料をチェックする: キャリアセンター内の掲示板や、配布されている資料にも有益な情報が満載です。こまめにチェックする習慣をつけましょう。

友人・先輩・教授からの紹介

意外と見過ごされがちですが、身近な人からの口コミ情報も非常に有力な探し方の一つです。

- 特徴:

- 信頼性の高いリアルな情報: 実際にインターンシップを経験した友人や先輩からは、「プログラムの内容が充実していた」「社員の雰囲気が良かった」「選考でこんなことを聞かれた」といった、Web上では得られないリアルな感想や情報を聞くことができます。

- リファラル(紹介)採用に繋がる可能性: 特に長期インターンシップでは、参加している学生の紹介で新たなインターン生を採用する「リファラル制度」を導入している企業があります。信頼できる人からの紹介は、選考で有利に働く可能性があります。

- 活用ポイント:

- 積極的に情報交換する: 同じ学部やゼミの友人、サークルの先輩などと、日頃から就職活動に関する情報交換をしておきましょう。「良いインターンシップがあったら教えて」と声をかけておくだけでも、有益な情報が舞い込んでくるかもしれません。

- 教授との繋がりを活かす: ゼミや研究室の担当教授は、専門分野の企業と強いつながりを持っていることがあります。研究内容に関連する企業へのインターンシップを推薦してもらえる可能性もあるため、キャリアについて相談してみるのも良いでしょう。

逆求人・オファー型サービスを利用する

近年、急速に普及しているのが、学生がプロフィールを登録すると、企業側から「会いたい」というオファーが届く「逆求人・オファー型」のサービスです。

- 特徴:

- 自分では見つけられなかった企業との出会い: 自分の経験やスキルに興味を持った企業から直接アプローチがあるため、これまで知らなかった優良企業や、自分の専門性を活かせるニッチな業界の企業と出会える可能性があります。

- 効率的な就職活動: 自分で企業を探して応募する手間が省け、興味を持ってくれた企業とだけコミュニケーションを取ることができます。

- 自己PRの客観的な評価: どのような企業が自分のどこに魅力を感じてオファーをくれたのかを知ることで、自分の市場価値を客観的に把握でき、自己分析を深める材料になります。

- 活用ポイント:

- プロフィールを充実させる: オファーの質と量は、プロフィールの充実度に大きく左右されます。自己PRやガクチカ、スキル、経験などを具体的かつ魅力的に書き込むことが重要です。定期的に内容を見直し、更新しましょう。

SNSで探す

X(旧Twitter)やFacebook、LinkedInなどのSNSも、インターンシップ情報を収集するツールとして活用できます。

- 特徴:

- リアルタイム性の高い情報: 企業の採用担当者が、SNSでインターンシップの募集情報や説明会の告知をリアルタイムで発信していることがあります。

- カジュアルな情報収集: ハッシュタグ(例:「#26卒インターン」「#長期インターン募集」)で検索することで、様々な企業の情報を気軽に収集できます。

- 活用ポイント:

- 情報の取捨選択が重要: SNSには玉石混交の情報が溢れているため、発信元が信頼できる企業アカウントであるかなどをしっかり確認し、情報の真偽を見極めるリテラシーが求められます。

インターンシップ探しにおすすめのサイト・サービス5選

数あるインターンシップ探しの中から、特に多くの学生に利用されており、それぞれに特徴のある代表的なサイト・サービスを5つご紹介します。これらのサービスを複数併用することで、より効率的かつ網羅的に情報を収集できます。

① リクナビ

株式会社リクルートが運営する、日本最大級の就職情報サイトです。圧倒的な掲載企業数を誇り、インターンシップ探しを始める学生の多くがまず登録するサービスと言えるでしょう。

- 特徴:

- 網羅性の高さ: 業界や企業規模を問わず、非常に多くの企業のインターンシップ情報が掲載されています。大手企業はもちろん、中堅・中小企業の情報も豊富です。

- 充実した自己分析ツール: 「リクナビ診断」など、自己分析に役立つツールが無料で提供されており、自分の強みや向いている仕事のタイプを知るきっかけになります。

- イベント情報の多さ: オンライン・オフラインでの合同企業説明会やセミナーなどのイベント情報も多数掲載されており、一度に多くの企業と接点を持つことができます。

- おすすめの活用法: まずはリクナビに登録し、どのような業界や企業がインターンシップを募集しているのか、全体像を把握するために利用するのがおすすめです。豊富な情報の中から、キーワード検索や条件絞り込み機能を駆使して、興味のある分野を探求していくと良いでしょう。

(参照:リクナビ公式サイト)

② マイナビ

株式会社マイナビが運営する、リクナビと並ぶ大手就職情報サイトです。リクナビ同様、非常に多くの学生に利用されています。

- 特徴:

- 中堅・中小・地方企業に強い: 全国の企業を網羅していますが、特に中堅・中小企業や地方の有力企業の掲載に強みがあると言われています。Uターン・Iターン就職を考えている学生にとっても重要な情報源となります。

- 学生に寄り添ったコンテンツ: 業界研究や職種研究、エントリーシートの書き方講座など、就職活動のノウハウに関するコンテンツが非常に充実しており、初心者にも分かりやすい構成になっています。

- 大規模な合同説明会: 全国各地で大規模なインターンシップ・就職EXPOを開催しており、多くの企業と直接話ができる機会を提供しています。

- おすすめの活用法: リクナビと併用することで、情報の網羅性をさらに高めることができます。マイナビ独自の掲載企業や、就活ノウハウコンテンツを参考にしながら、自分の就職活動の軸を固めていくのに役立ちます。

(参照:マイナビ公式サイト)

③ OfferBox(オファーボックス)

株式会社i-plugが運営する、逆求人・オファー型サイトの代表格です。学生がプロフィールを登録しておくと、それを見た企業からインターンシップや選考のオファーが届く仕組みです。

- 特徴:

- 企業からのアプローチ: 自分で探すだけでなく、「探される」という新しい就職活動の形を体験できます。自分では見つけられなかったような、思わぬ優良企業との出会いが期待できます。

- プロフィールの表現力が重要: 学歴やガクチカだけでなく、写真や動画、研究スライドなどを使って自分らしさを表現できるのが特徴です。文章だけでは伝わらない個性や熱意をアピールすることで、企業の目に留まりやすくなります。

- 高い利用率: 新卒の就活生の3人に1人以上が利用しているとされ、多くの大手企業からベンチャー企業までが学生を探すために活用しています。

- おすすめの活用法: プロフィールを一度しっかり作り込んでおけば、あとは待つだけで企業からのアプローチが来る可能性があるため、ナビサイトでの検索と並行して登録しておくのが効率的です。どんな企業が自分に興味を持つのかを知ることで、客観的な自己分析にも繋がります。

(参照:OfferBox公式サイト)

④ dodaキャンパス

ベネッセホールディングスのグループ企業である株式会社ベネッセi-キャリアが運営する、成長支援とオファー受信を両立させたキャリア支援サービスです。

- 特徴:

- 「キャリアノート」機能: 独自の「キャリアノート」機能を通じて、大学生活での経験や学びを記録・蓄積していくことができます。これがそのまま企業の目に触れるポートフォリオとなり、自分だけの強みをアピールできます。

- ベネッセならではのサポート: 教育事業で培ったノウハウを活かした、自己分析やキャリア選択に役立つセミナーやコンテンツが充実しています。

- 幅広い契約企業: 契約企業数は数千社にのぼり、多様な業界の企業からオファーを受け取れる可能性があります。

- おすすめの活用法: 単にオファーを待つだけでなく、キャリアノートを充実させる過程で、自然と自己分析が深まっていくのがこのサービスの魅力です。大学低学年から利用を開始し、日々の学びや経験を記録していくことで、就職活動が本格化する頃には強力な武器となります。

(参照:dodaキャンパス公式サイト)

⑤ Wantedly(ウォンテッドリー)

ウォンテッドリー株式会社が運営する、「共感」で会社と人をつなぐビジネスSNSです。給与や待遇といった条件ではなく、企業のビジョンやミッションへの共感でマッチングするのが大きな特徴です。

- 特徴:

- ベンチャー・スタートアップ企業に強い: 特にIT・Web業界のベンチャー企業やスタートアップ企業の掲載が非常に豊富です。新しい技術やサービスに興味がある学生、裁量権の大きい環境で成長したい学生に適しています。

- カジュアルな応募: 「話を聞きに行きたい」ボタンを押すことで、選考の前にまず企業の担当者とカジュアルに話す機会を持つことができます。企業の雰囲気を知ってから、選考に進むかどうかを判断できます。

- 長期・有給インターンの宝庫: 実務経験を積める長期・有給のインターンシップ募集が数多く掲載されており、実践的なスキルを身につけたい学生にとって最適なプラットフォームの一つです。

- おすすめの活用法: 大手志向だけでなく、成長企業で自分の力を試したい、面白い仕事がしたいと考えている学生はぜひ登録すべきサービスです。プロフィールを充実させておくと、企業からスカウトが届くこともあります。

(参照:Wantedly公式サイト)

| サービス名 | 主な特徴 | こんな学生におすすめ |

|---|---|---|

| リクナビ | 業界最大級の掲載数で網羅性が高い。自己分析ツールも充実。 | まずは何から始めるべきか知りたい、幅広い選択肢から検討したい学生 |

| マイナビ | 中堅・中小・地方企業にも強い。就活ノウハウが豊富。 | Uターン・Iターンも視野に入れている、手厚いサポートを受けたい学生 |

| OfferBox | プロフィール登録で企業からオファーが届く逆求人型の代表格。 | 自分の新たな可能性を発見したい、効率的に就活を進めたい学生 |

| dodaキャンパス | 経験を記録する「キャリアノート」で自己分析とPRを両立。 | 低学年からキャリア形成を意識したい、自分の経験を整理したい学生 |

| Wantedly | ベンチャー・スタートアップに強い。「共感」で繋がるSNS型。 | 成長意欲が高い、実践的な長期インターンでスキルアップしたい学生 |

インターンシップ参加までの4ステップ

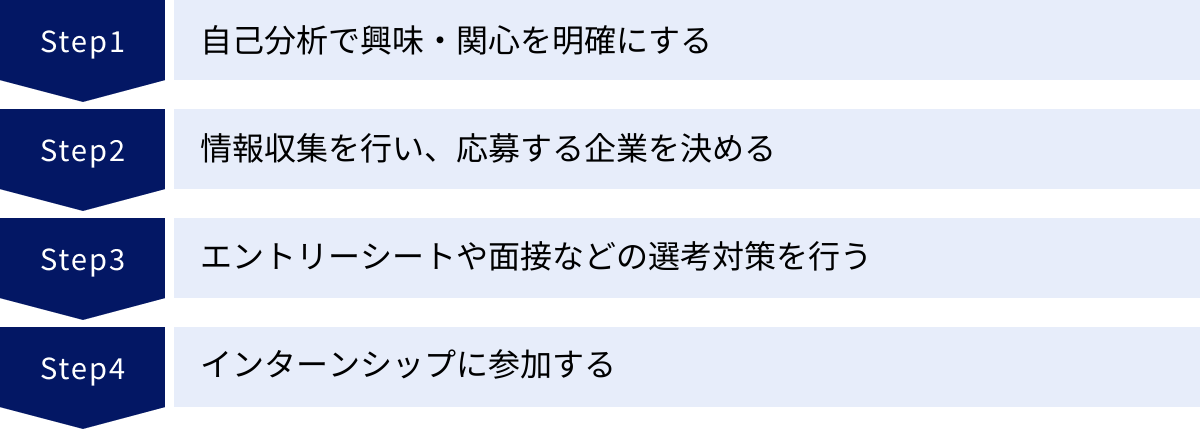

「インターンシップに参加したい」と思っても、何から手をつければ良いのか分からず、立ち止まってしまう人もいるでしょう。ここでは、インターンシップ探しから実際の参加までを、具体的な4つのステップに分けて解説します。この流れに沿って行動すれば、スムーズに目的のインターンシップにたどり着くことができます。

① 自己分析で興味・関心を明確にする

全ての土台となるのが、この「自己分析」のステップです。なぜインターンシップに参加したいのか、その目的を明確にしないまま進めてしまうと、途中で軸がぶれてしまったり、参加しても十分な学びを得られなかったりします。

- やるべきこと:

- 「なぜ?」を繰り返す: 「インターンシップに参加したい」→「なぜ?」→「就職活動で有利になりたいから」→「なぜ?」→「良い会社に入りたいから」→「なぜ?」→「安定した生活を送り、自分の好きな〇〇に没頭したいから」というように、「なぜ」を5回繰り返す(なぜなぜ分析)と、自分の根源的な価値観や動機が見えてきます。

- 過去の経験を棚卸しする: これまでの人生(部活動、サークル、アルバイト、学業、趣味など)で、「楽しかったこと」「夢中になったこと」「悔しかったこと」「頑張ったこと」を書き出してみましょう。そして、それぞれの経験で「なぜそう感じたのか」を深掘りします。例えば、「文化祭の実行委員で、チームをまとめる役割が楽しかった」という経験からは、「人と協力して何かを成し遂げること」にやりがいを感じる自分の特性が見えてきます。

- Will-Can-Mustのフレームワークで考える:

- Will(やりたいこと): 将来どんな自分になりたいか、どんな仕事に挑戦したいか。

- Can(できること): 自分の得意なこと、持っているスキルや強みは何か。

- Must(やるべきこと): 社会や企業から求められていることは何か、そのためには何をすべきか。

この3つの円が重なる部分が、あなたにとって最も輝ける領域である可能性があります。

- このステップのゴール:

- インターンシップに参加する目的を言語化できる(例:「IT業界の営業職が自分に向いているか確かめたい」「チームでの課題解決能力を高めたい」)。

- 自分が興味のある業界や職種の方向性が、ある程度定まっている状態を目指します。

② 情報収集を行い、応募する企業を決める

自己分析で定まった方向性をもとに、具体的なインターンシップの情報を集め、応募先を絞り込んでいきます。

- やるべきこと:

- 複数の情報源を駆使する: 前述の「インターンシップの探し方」で紹介した、就職情報サイト、企業の採用ページ、大学のキャリアセンター、逆求人サイトなどを複数活用し、幅広く情報を集めます。

- 比較検討の軸を持つ: 集めた情報をただ眺めるのではなく、「自己分析で明確になった目的」という軸で比較検討します。「自分の〇〇という強みを活かせそうか」「学びたい△△というスキルが身につきそうか」といった観点でプログラム内容を吟味しましょう。

- 企業研究を深める: 応募したい企業が見つかったら、その企業のホームページ、事業内容、IR情報(投資家向け情報)、社長のメッセージなどを読み込み、ビジネスモデルや企業文化への理解を深めます。これにより、後の選考で説得力のある志望動機を語れるようになります。

- スケジュールを管理する: 応募する企業の締切日、選考日程などを手帳やカレンダーアプリで一元管理し、抜け漏れがないように注意します。

- このステップのゴール:

- 応募する企業を数社に絞り込み、それぞれの企業の締切や選考フローを把握している状態を目指します。最初から1社に絞らず、複数の選択肢を持っておくことが重要です。

③ エントリーシートや面接などの選考対策を行う

応募する企業が決まったら、選考を突破するための具体的な準備に入ります。インターンシップの選考は、本選考の予行演習と捉え、真剣に取り組みましょう。

- やるべきこと:

- エントリーシート(ES)の作成:

- 結論ファーストで書く: 「私の強みは〇〇です。なぜなら〜」というように、まず結論から述べ、その後に具体的なエピソードと学びを続ける構成(PREP法)を意識します。

- 具体的なエピソードを盛り込む: 「頑張りました」ではなく、「〇〇という困難に対し、△△という工夫をして乗り越え、□□という結果を出しました」というように、誰が読んでも状況が目に浮かぶように具体的に書きましょう。

- 企業が求める人物像を意識する: その企業がどんな人材を求めているのかを理解し、自分の経験の中から、それに合致する側面をアピールします。

- Webテスト・筆記試験対策: 多くの企業が導入しているSPIなどの適性検査は、対策本を1冊買って繰り返し解くなど、早めの準備が効果的です。

- 面接対策:

- 頻出質問への回答を準備する: 「自己PR」「志望動機」「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」「長所・短所」といった頻出質問には、スムーズに答えられるように準備しておきます。

- 模擬面接を行う: 大学のキャリアセンターや友人、家族に協力してもらい、実際に声に出して話す練習を重ねましょう。話す内容だけでなく、表情や姿勢、話し方なども客観的に見てもらうことが重要です。

- 逆質問を準備する: 面接の最後に必ずと言っていいほど聞かれる「何か質問はありますか?」という逆質問は、自分の意欲や企業理解度を示す絶好の機会です。「インターンシップで特に成果を上げている社員の方には、どのような共通点がありますか?」など、調べれば分かることではなく、社員の価値観や仕事への姿勢に踏み込むような質問を準備しておくと好印象です。

- エントリーシート(ES)の作成:

- このステップのゴール:

- 提出するESが完成し、面接で話す内容がある程度整理され、自信を持って選考に臨める状態を目指します。

④ インターンシップに参加する

見事選考を通過したら、いよいよインターンシップ本番です。しかし、参加することがゴールではありません。ここでの過ごし方次第で、得られるものの大きさが変わってきます。

- やるべきこと:

- 改めて目標を確認する: 参加前に立てた「このインターンシップで何を達成したいか」という目標を再確認し、心構えを新たにします。

- ビジネスマナーを遵守する: 時間厳守、適切な服装、元気な挨拶、丁寧な言葉遣いなど、社会人としての基本的なマナーを守りましょう。企業の担当者は、学生のこうした基本的な姿勢も見ています。

- 主体的に行動する: 指示を待つのではなく、自分にできることはないかを探し、積極的に仕事に取り組みましょう。分からないことは放置せず、タイミングを見計らって質問します。

- 積極的にコミュニケーションを取る: 社員の方々や他の参加学生と積極的に交流し、多くのことを吸収しようという姿勢が大切です。ランチや懇親会の機会があれば、ぜひ参加しましょう。

- 日々の振り返りを怠らない: 1日の終わりに、その日の経験から学んだことや感じたこと、次に活かしたいことなどを記録しておきます。これが、最終的な自己成長に繋がります。

- このステップのゴール:

- インターンシップの経験を通じて、参加前に立てた目標を達成し、具体的な学びや気づきを得て、今後のキャリアプランや就職活動に活かせる状態を目指します。

この4つのステップは、一度だけでなく、何度も繰り返すことで、より洗練されていきます。一つ一つのステップを丁寧に進めることが、有意義なインターンシップ体験への確実な道筋となるでしょう。

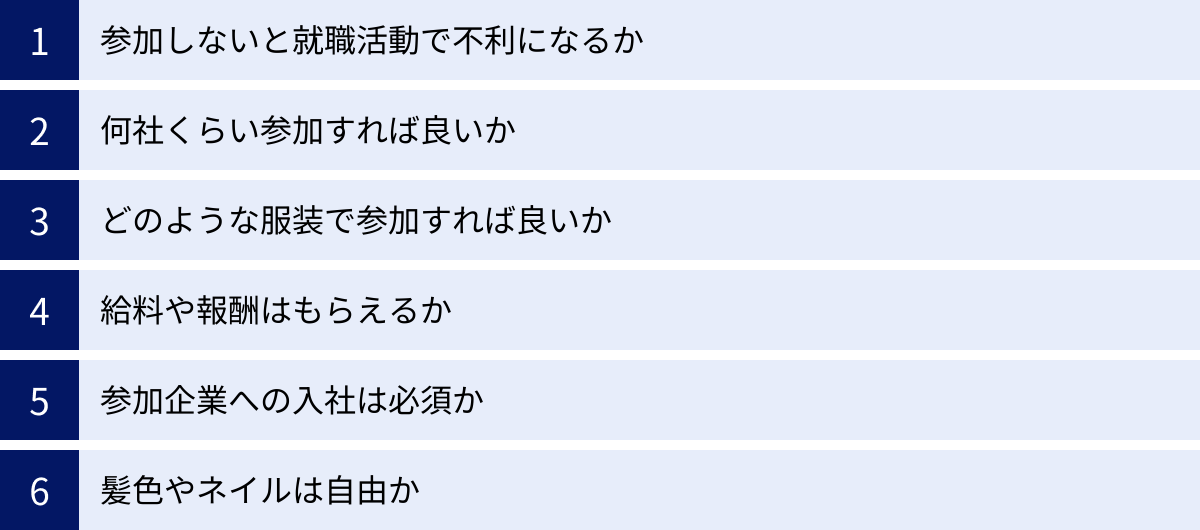

インターンシップに関するよくある質問

ここでは、学生がインターンシップに関して抱きがちな、よくある質問とその回答をまとめました。疑問や不安を解消し、安心してインターンシップに臨むための参考にしてください。

参加しないと就職活動で不利になりますか?

結論から言うと、インターンシップに参加しなかったからといって、直ちに就職活動で決定的に不利になるわけではありません。 採用選考は、あくまで応募者の総合的な能力やポテンシャル、人柄を見て判断されるため、インターンシップの参加有無だけで合否が決まることはありません。

しかし、現実的には、参加した方が有利に働く側面が多いのも事実です。

- 経験値の差: インターンシップ参加者は、企業理解度や自己分析の深さ、面接での受け答えの具体性などで、不参加の学生よりも一歩リードしている可能性があります。

- 選考優遇: 企業によっては、インターンシップ参加者向けの早期選考ルートを設けている場合があり、その機会を逃すことになります。

重要なのは、「参加したか、しなかったか」という事実そのものではなく、「インターンシップに参加しなかった代わりに、自分は何に打ち込み、何を学んだのか」を明確に語れることです。例えば、「学業で〇〇という研究に没頭し、△△という成果を出した」「長期のアルバイトでリーダーとして、店舗の売上向上に貢献した」など、インターンシップ以外の経験でも、主体的に取り組んだことであれば、十分に魅力的なアピール材料になります。

もし参加しない(できなかった)場合は、その理由をポジティブに説明できるように準備し、他の経験で自分の強みを証明できるようにしておきましょう。

何社くらい参加すれば良いですか?

この質問に「正解」はありません。参加すべき社数は、学生一人ひとりの目的や状況によって異なります。

- 量を重視するフェーズ: まだ志望業界が全く定まっていない大学1・2年生や、就職活動を始めたばかりの大学3年生の初期段階では、視野を広げるために、あえて様々な業界の1Day仕事体験や短期インターンシップに複数社(例えば5〜10社程度)参加してみるのがおすすめです。これにより、業界ごとの違いや共通点が分かり、自分の興味の方向性が見えやすくなります。

- 質を重視するフェーズ: 志望業界や企業がある程度固まってきたら、やみくもに参加数を増やすのではなく、志望度の高い企業のインターンシップに集中し、一つの経験を深く掘り下げる方が有意義です。1〜3社程度の短期・長期インターンシップにじっくりと取り組み、確かな学びと実績を得ることを目指しましょう。

大切なのは、「何社参加したか」というスタンプラリーのような考え方ではなく、「各社のインターンシップで何を得られたか」という視点です。目的意識のないまま10社に参加するよりも、明確な目標を持って臨んだ1社の経験の方が、はるかに価値が高いと言えます。

どのような服装で参加すれば良いですか?

服装は、企業の指示に従うのが絶対的な原則です。企業からの案内メールや募集要項に必ず服装に関する記載があるので、まずはそれをしっかりと確認しましょう。

- 「スーツでお越しください」「服装自由」などの指定がある場合:

- 「スーツ」指定: リクルートスーツを着用するのが基本です。色は黒や紺、ダークグレーが無難です。清潔感を第一に、シワや汚れがないか事前に確認しておきましょう。

- 「私服でお越しください」「服装自由」: これが最も悩ましいケースです。この場合、企業の意図は「リラックスした雰囲気で参加してほしい」「学生の個性を見たい」など様々ですが、ビジネスカジュアル(オフィスカジュアル)を選ぶのが最も安全です。

- 男性: 襟付きのシャツやポロシャツに、チノパンやスラックスを合わせるスタイル。ジャケットを羽織ると、よりフォーマルな印象になります。

- 女性: ブラウスやカットソーに、きれいめのスカートやパンツを合わせるスタイル。カーディガンやジャケットを羽織ると良いでしょう。

- 避けるべき服装: Tシャツ、ジーンズ、スウェット、サンダル、露出の多い服などは、たとえ「私服可」でも避けるべきです。あくまで「ビジネスの場」にふさわしい、清潔感のある服装を心がけましょう。

- 「スーツ不要です」と書かれている場合: この場合も、オフィスカジュアルが無難です。

- アパレル業界やベンチャー企業など: 企業の社風によっては、よりカジュアルな服装や、そのブランドのテイストに合わせた服装が求められることもあります。事前に企業の雰囲気や社員の服装などを、採用サイトやSNSでリサーチしておくと参考になります。

迷った場合は、「少しフォーマル寄り」を選んでおけば、大きな失敗はありません。

給料や報酬はもらえますか?

インターンシップの給料(報酬)の有無は、プログラムの期間や内容によって大きく異なります。

- 無給の場合: 1Day仕事体験や、数日間の短期インターンシップの多くは無給です。これらは「学びの機会の提供」という側面が強く、学生は労働者とは見なされないためです。ただし、交通費や昼食代が支給されるケースはあります。

- 有給の場合: 社員と同様の実務を担う長期インターンシップでは、給与が支払われるのが一般的です。給与形態は時給制が多く、金額は地域や職種、スキルによって異なりますが、アルバイトと同等かそれ以上の水準であることが多いです。企業は学生を「労働力」としても期待しているため、その対価として報酬を支払います。

- 日当・手当が支給される場合: 短期インターンシップでも、プロジェクト型などで企業への貢献度が高いと判断されるプログラムの場合、1日数千円〜1万円程度の日当や手当が支給されることがあります。

給与の有無は、インターンシップの価値を決める絶対的な基準ではありません。しかし、長期インターンシップを選ぶ際には、自分の働きが正当に評価されるかという観点も、企業選びの一つの指標になるでしょう。

インターンシップに参加したら、その企業に入社しなければなりませんか?

いいえ、全くその必要はありません。 インターンシップへの参加と、その企業への入社義務は完全に別物です。

インターンシップは、あくまで学生が企業や仕事を理解し、自分の適性を見極めるための「お試し期間」です。参加した結果、「この企業は自分には合わないかもしれない」と感じることもあるでしょう。それは、インターンシップに参加したからこそ得られた、非常に価値のある「気づき」です。

企業側も、学生が入社を辞退する可能性は当然理解しています。もしインターンシップ後に、その企業への入社意欲がなくなったとしても、正直にその旨を伝えれば問題ありません。無理に入社を強要されることはないので、安心して様々な企業のインターンシップに参加し、自分のキャリアをじっくりと見極めてください。

髪色やネイルは自由ですか?

服装と同様に、企業の文化や業界の慣習によって大きく異なります。 一概に「これが正解」とは言えないのが実情です。

- 金融、公務員、インフラなど、堅いイメージの業界: 黒髪が基本で、派手なネイルは避けるのが無難です。清潔感や信頼性が重視される業界では、フォーマルな身だしなみが求められます。

- IT、Web、広告、アパレル、ベンチャー企業など: 比較的自由な場合が多いです。髪色やネイルに関しても寛容な企業が多く、個性を尊重する文化が根付いています。

- 職種による違い: 同じ企業内でも、顧客と直接接する営業職などは控えめな身だしなみが求められる一方、社内で作業するクリエイター職やエンジニア職は自由度が高い、といったケースもあります。

最も確実なのは、説明会や面接の際に、社員の方々の身だしなみを確認することです。それに倣うのが一番安全な方法と言えるでしょう。不安な場合は、インターンシップが始まる前に、人事担当者に「身だしなみについて、どの程度まで許容されますでしょうか」と丁寧に質問してみるのも一つの手です。基本的には、誰に対しても不快感を与えない「清潔感」を最も重要な基準として考えると、大きな間違いはないでしょう。