博物館や美術館の知的な雰囲気に憧れ、「学芸員」という職業に興味を持つ方は少なくありません。しかし、その具体的な仕事内容や、どうすればなれるのか、給料はどのくらいなのかといった実態は、あまり知られていないのが現状です。

この記事では、学芸員という専門職について、その定義から仕事内容、採用に至るまでのステップ、資格の取得方法、給料、キャリアパスまで、あらゆる角度から徹底的に解説します。学芸員を目指す方はもちろん、文化施設での仕事に関心がある方にとっても、必読の情報が満載です。この記事を読めば、学芸員という職業のリアルな姿を深く理解し、自身のキャリアを考える上での具体的な指針を得られるでしょう。

目次

学芸員とは

まず、「学芸員」がどのような職業なのか、その定義と役割から見ていきましょう。多くの人が抱くイメージ以上に、学芸員は多岐にわたる専門的な役割を担う重要な存在です。

博物館や美術館などを支える専門職員

学芸員とは、一言で言えば「博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業を行う、博物館に置かれる専門的職員」です。これは日本の「博物館法」という法律の第4条で定められている公式な定義です。

この定義にある「博物館」とは、私たちが一般的にイメージする歴史博物館や美術館だけを指すわけではありません。博物館法では、総合博物館、科学博物館、歴史博物館、美術館のほか、動物園、水族館、植物園なども「博物館(または博物館に類する施設)」として位置づけられています。したがって、学芸員はこれらの多種多様な文化施設において、その中核を担う専門職員として活躍しています。

単に展示品を並べて来館者を待つだけが仕事ではありません。学芸員の仕事の根幹には、人類の文化的遺産や自然の記録といった貴重な「資料」を収集し、適切な環境で未来永劫にわたって保存し、その価値を調査・研究によって明らかにし、そして展示や教育活動を通じて広く社会に伝えていくという、壮大な使命があります。

たとえば、歴史博物館の学芸員は、古文書を解読して新たな歴史的事実を明らかにしたり、遺跡から出土した土器の年代や用途を特定したりします。美術館の学芸員であれば、ある画家の作品の真贋を鑑定したり、作品が描かれた時代背景や技法を研究したりします。動物園や水族館の学芸員(飼育員や獣医師が兼ねる場合も多い)は、担当する生物の生態を研究し、種の保存(ブリーディング)に取り組むと同時に、その魅力を来館者に伝えるための展示方法を工夫します。

このように、学芸員はそれぞれの専門分野における深い知識と探究心を持ち、資料という「モノ」を通して過去と現在、そして未来をつなぐ、いわば「知の案内人」であり「文化の守り人」なのです。その業務は研究者、教育者、管理者、時には企画プロデューサーとしての側面も併せ持ち、極めて専門性が高く、かつ複合的なスキルが求められる職業であるといえるでしょう。

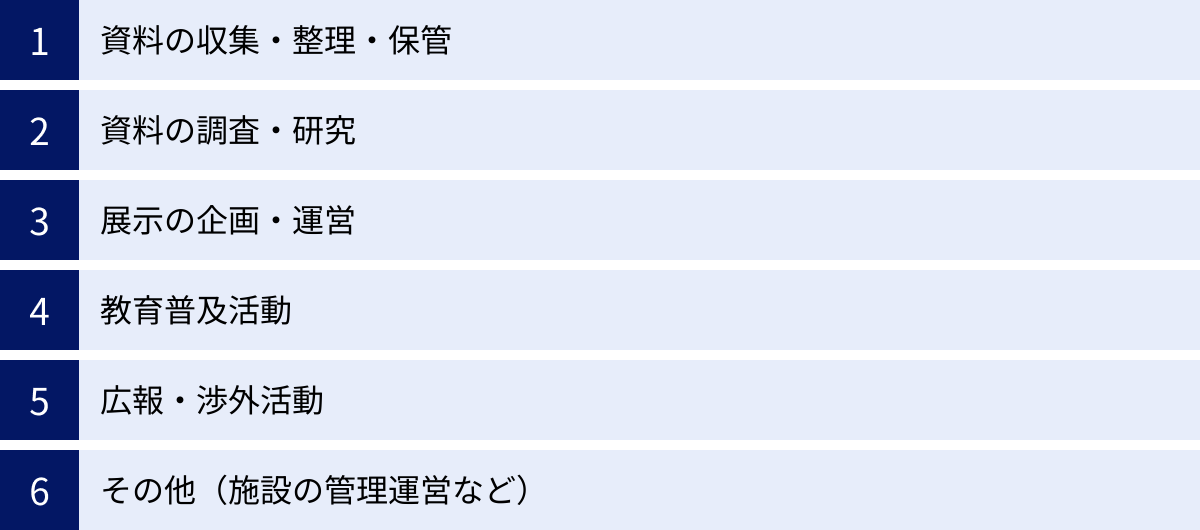

学芸員の仕事内容

学芸員の仕事は、華やかな企画展の裏側にある地道な作業から、専門的な研究活動、さらには施設の運営に関わる業務まで、非常に多岐にわたります。ここでは、その主な仕事内容を6つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。

資料の収集・整理・保管

学芸員の最も基本的かつ重要な業務が、施設の根幹をなす資料の収集、整理、保管です。これらは「バックヤード業務」とも呼ばれ、来館者の目には触れにくいですが、博物館活動のすべてを支える土台となります。

- 収集(Acquisition)

資料がなければ博物館は成り立ちません。学芸員は、施設のテーマや方針に沿って、計画的に資料を収集します。収集方法には、購入、寄贈の受け入れ、他の機関からの借用、そして自ら行う調査(発掘、採集、聞き取りなど)があります。例えば、歴史博物館であれば旧家から古文書や民具の寄贈を受けたり、考古学の専門家であれば遺跡の発掘調査に参加したりします。美術館であれば、オークションで作品を競り落としたり、現代作家から直接作品を購入したりすることもあります。この際、資料の価値を正しく見極める鑑定眼や、所有者と交渉する能力も求められます。 - 整理(Registration/Documentation)

収集した資料は、一つひとつ丁寧に整理され、管理されなければなりません。この作業を「レファレンス」や「ドキュメンテーション」と呼びます。具体的には、すべての資料に固有の登録番号を付け、名称、年代、作者、来歴、寸法、状態などを記録した「資料台帳」を作成します。かつてはカード式が主流でしたが、現在ではその多くがデータベース化されています。この台帳があることで、膨大な数の収蔵品の中から必要な資料を迅速に探し出したり、資料の状態変化を追跡したりできます。地道で根気のいる作業ですが、資料を適切に管理し、後世に伝えていくために不可欠な業務です。 - 保管・保存(Conservation/Preservation)

収集した資料を劣化させることなく、永続的に維持管理するのも学芸員の重要な役割です。これを「保存科学(コンサベーション)」と呼びます。紙、布、金属、木材、生物標本など、資料の材質は様々で、それぞれに適した保存環境が異なります。学芸員は、収蔵庫の温度・湿度を24時間体制で厳密に管理し、光(特に紫外線)を遮断し、害虫やカビの発生を防ぐための対策を講じます。資料が損傷した場合には、専門の修復家(コンサベター)と連携して修復作業を行うこともあります。貴重な文化財を未来へ引き継ぐ、責任の重い仕事です。

資料の調査・研究

学芸員は、単なる資料の管理者ではなく、その分野の専門家、つまり研究者でもあります。収集・保管している資料が持つ学術的・文化的な価値を深く掘り下げ、新たな知見を見出すことが求められます。

この調査・研究活動が、博物館の質を大きく左右します。例えば、一見するとただの古い壺でも、専門的な調査によって「17世紀の特定の窯で焼かれ、海外へ輸出された希少な様式のものである」といった事実が判明すれば、その価値は飛躍的に高まります。

調査手法は多岐にわたります。古文書の解読、美術様式の比較検討といった文献調査はもちろん、X線撮影や成分分析などの科学的アプローチ、遺跡の発掘調査や民俗調査といったフィールドワークも行います。

そして、これらの研究で得られた成果は、学会での発表や学術雑誌への論文投稿、博物館が発行する研究紀要などを通じて公にされます。こうしたアカデミックな活動を通じて、学芸員は自身の専門性を高め、学術界全体の発展に貢献するのです。また、この研究成果こそが、後述する展示企画や教育普及活動の質の高いコンテンツの源泉となります。

展示の企画・運営

学芸員の仕事の中で最も来館者に知られているのが、展示の企画・運営でしょう。これは、地道な調査研究の成果を、来館者という「社会」に還元する最も重要な活動の一つです。

展示は、常設展と特別展(企画展)に大別されます。

- 常設展: 施設のコレクションの核となる資料を長期的に展示するもの。施設の「顔」ともいえる存在です。

- 特別展・企画展: 特定のテーマを設定し、期間限定で開催される展示。学芸員の腕の見せ所であり、施設の集客力を左右する重要なイベントです。

展示を一つ作り上げるまでのプロセスは、非常に長く複雑です。

- 企画立案: まず、「何を、誰に、どのように伝えたいか」という展示の根幹となるテーマとコンセプトを練ります。社会的な関心や学術的な最新動向などを踏まえ、独創的で魅力的な切り口を考え出します。

- 資料選定: テーマに沿って、自館の収蔵品や他館からの借用資料の中から、展示する資料を選定します。物語を効果的に伝えるための資料の組み合わせを考えます。

- 展示設計: 展示空間全体のレイアウト、照明の当て方、壁の色、展示ケースの仕様などをデザイナーと協力して決定します。来館者の動線を考慮し、ドラマチックな空間演出を考えます。

- 解説文の作成: 専門的な内容を、子どもから大人まで誰にでも分かりやすく、かつ興味を引くような文章で解説パネルやキャプションを作成します。学芸員の知識と文章力が試される部分です。

- 設営・撤去: 実際に展示室で、作品の配置や照明の調整などを行います。貴重な資料を扱うため、細心の注意が求められる作業です。展示終了後の撤去作業も同様です。

この一連のプロセスには、予算管理、他館との資料借用交渉、広報活動との連携など、多くの調整業務が付随します。一つの企画展を成功させるには、数年にわたる準備期間が必要になることも珍しくありません。

教育普及活動

博物館は、単に資料を展示するだけでなく、人々が学び、楽しむための「社会教育施設」としての役割を担っています。そのための活動が教育普及活動であり、学芸員の重要な仕事の一つです。

これは、展示内容をより深く理解してもらい、文化や科学への興味・関心を喚起することを目的としています。具体的な活動としては、以下のようなものがあります。

- ギャラリートーク・展示解説: 学芸員自らが展示室で、来館者に対して展示の見どころや背景にあるストーリーを直接語りかけます。

- 講演会・シンポジウム: 展示テーマに関連する専門家を招いて講演会を開催したり、研究者たちによるシンポジウムを企画・運営したりします。

- ワークショップ・体験学習: 子どもたちを対象に、勾玉づくりや化石のレプリカ作成、科学実験など、展示に関連した体験型の学習プログラムを実施します。

- 学校連携: 小中学校などと連携し、授業の一環として博物館を利用してもらうためのプログラム(スクールプログラム)を開発・提供します。

- 移動博物館(アウトリーチ): 施設に来られない人々のために、資料を持って学校や公民館などへ出向いて「出前授業」を行うこともあります。

これらの活動を通じて、学芸員は自身の専門知識を社会に還元し、未来の文化の担い手を育てるという重要な役割を果たしています。

広報・渉外活動

どんなに素晴らしい展示やイベントを企画しても、人々に知ってもらえなければ意味がありません。そのため、広報・渉”外活動も学芸員が担うことの多い仕事です。

- 広報: プレスリリースの作成・配信、新聞社やテレビ局などメディアの取材対応、チラシやポスターのデザイン・制作、公式ウェブサイトやSNS(Twitter, Instagram, Facebookなど)での情報発信など、多岐にわたります。近年は、デジタル技術を活用した広報戦略の重要性が増しています。

- 渉外: 他の博物館、大学、研究機関、企業、地域コミュニティなど、外部の組織との連携を図る仕事です。共同で展示を企画したり、イベントを開催したり、あるいはスポンサー獲得のための資金調達(ファンドレイジング)を行ったりすることもあります。特に、私立の施設では、運営資金を確保するための渉外活動が極めて重要になります。

これらの活動には、企画力や交渉力、プレゼンテーション能力といった、研究とはまた異なるビジネススキルが求められます。

その他(施設の管理運営など)

特に規模の小さい施設では、学芸員が上記の専門業務に加えて、施設の管理運営に関する様々な事務作業を兼務することも少なくありません。

例えば、施設の年間予算の作成と執行管理、アルバGイトやボランティアスタッフの採用・労務管理、施設の修繕や清掃の手配、ミュージアムショップの運営管理、来館者からの問い合わせ対応やクレーム処理など、その範囲は非常に広いです。

館長や事務長といった管理職に就けば、これらのマネジメント業務が仕事の中心となります。学芸員には、専門知識だけでなく、組織を円滑に運営していくための幅広い実務能力と経営的な視点も求められるのです。

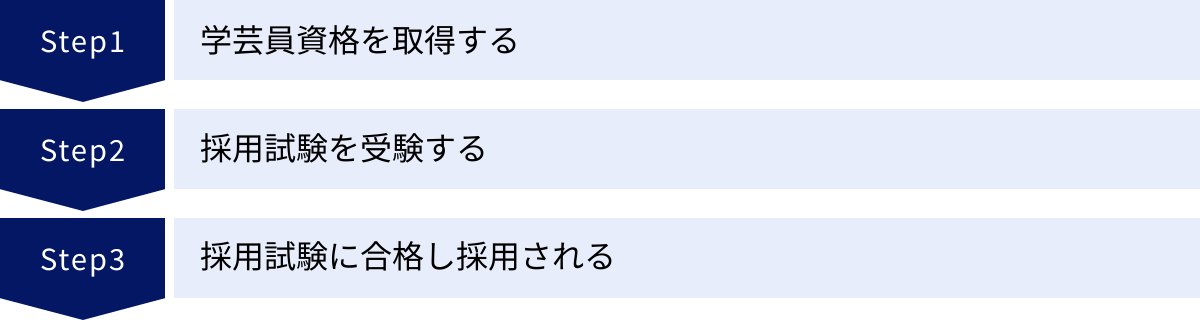

学芸員になるには?採用までの3ステップ

専門性が高く、魅力的な学芸員の仕事ですが、実際にその職に就くまでの道のりは決して平坦ではありません。ここでは、学芸員になるための基本的なプロセスを3つのステップに分けて解説します。

① 学芸員資格を取得する

学芸員になるための絶対的な第一歩は、「学芸員資格」を取得することです。日本の博物館法では、公立・私立を問わず、博物館に専門職員として学芸員を置くことが定められており、採用試験の応募資格として、この学芸員資格(または取得見込み)が必須条件となっている場合がほとんどです。

料理人にとっての調理師免許、不動産業界における宅地建物取引士のように、学芸員資格は、この職業に就くための「パスポート」のようなものだと考えてください。ただし、注意すべきは、資格を取得したからといって、すぐに学芸員として就職できるわけではないという点です。後述するように、採用の門は非常に狭く、資格はあくまでスタートラインに立つための権利に過ぎません。

資格の具体的な取得方法については、次の章で詳しく解説しますが、主に大学で必要な単位を修得する方法が一般的です。学芸員を目指すなら、まずはこの資格取得を最優先の目標に設定する必要があります。

② 採用試験を受験する

学芸員資格を取得(または取得見込み)したら、次はいよいよ採用試験に挑戦するステップです。学芸員の採用試験は、大きく分けて「公立施設」と「私立施設」の2種類があります。

- 公立施設(国立、都道府県立、市区町村立の博物館など)の採用試験

公立施設で正規職員として働く場合、その身分は「公務員」となります。そのため、採用は各自治体や独立行政法人が実施する公務員試験の一環として行われるのが一般的です。

試験内容は、教養試験(文章理解、数的処理など)や専門試験(担当分野の知識を問う記述式試験)、論文、面接などで構成されます。特に専門試験では、自身の研究分野に関する深い知識と論理的な思考力が問われます。公務員であるため、給与や身分は安定していますが、採用枠は極めて少なく、数年に一度、欠員が出た場合に1名募集があるかどうかという非常に厳しい世界です。 - 私立施設(民間企業や財団法人が運営する博物館、美術館など)の採用試験

私立施設の採用は、一般企業の採用活動と同様に、各施設が独自に行います。試験内容は施設によって様々ですが、一般的には書類選考、筆記試験(専門知識、語学など)、複数回の面接という流れが多いです。

公立施設に比べて採用のタイミングは不定期ですが、こちらも募集人数は若干名であることがほとんど。施設の理念やコレクションへの深い理解、そして即戦力となる専門性やスキルが求められます。

いずれの試験においても、学芸員の採用倍率は数十倍から、時には数百倍に達することも珍しくありません。大学院(修士・博士課程)での研究実績や、他の博物館での実務経験(非正規職員としての経験も含む)がなければ、書類選考を通過することさえ難しいのが現実です。

③ 採用試験に合格し採用される

長く険しい道のりを経て、採用試験に無事合格すると、晴れて学芸員としてのキャリアがスタートします。

しかし、前述の通り、正規職員(公務員や正社員)としての採用は非常に困難です。そのため、多くの学芸員志望者は、まず契約職員、嘱託職員、臨時職員、あるいはパート・アルバイトといった「非正規職員」として博物館で働き始めるケースが少なくありません。

非正規職員は、任期が定められていたり、給与水準が低かったりするなど、不安定な立場ではあります。しかし、実際に現場で資料の取り扱いや展示の運営、教育普及活動などに携わることで、正規職員の採用試験で高く評価される「実務経験」を積むことができます。非正規のポストで数年間経験を積みながら、知識とスキルを磨き、正規職員の採用試験に挑戦し続ける、というキャリアパスが一般的になりつつあります。

このステップは、単に「就職する」というゴールではなく、専門家としての長い道のりの始まりです。採用後も、常に最新の知見を学び、研究を続け、来館者に新たな価値を提供し続ける努力が求められます。

学芸員資格の3つの取得方法

学芸員になるための第一関門である「学芸員資格」。この資格を取得するには、主に3つのルートがあります。ここでは、それぞれの方法について、要件や特徴を詳しく解説します。

| 取得方法 | 対象者 | 主な要件 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 大学で単位修得 | 大学生 | 学芸員課程のある大学で指定科目を履修し卒業 | 最も一般的で着実。博物館実習で実務を体験できる。 | 学芸員課程のある大学に進学する必要がある。 |

| 実務経験 | 大学に2年以上在学し、学芸員補として働く人 | 学芸員補として3年以上の実務経験 | 働きながら資格取得を目指せる。実践的なスキルが身につく。 | 学芸員補のポスト(求人)自体が非常に少ない。 |

| 資格認定 | 社会人、実務経験者など | 文部科学省の試験合格または審査認定 | 大学に通わなくても資格取得の道が開かれている。 | 試験の難易度が高い。審査認定の要件が厳しい。 |

① 大学で法律に定められた単位を修得して卒業する

最も一般的で、多くの人が選択するルートがこの方法です。文部科学省が指定する「学芸員養成課程」のある大学(四年制)に入学し、卒業に必要な単位に加えて、博物館法で定められた「博物館に関する科目」の単位を修得することで、卒業と同時に学芸員資格を得られます。

修得が必要な科目は、法律で以下のように定められています。(合計19単位以上)

- 必修科目(12単位): 生涯学習概論、博物館概論、博物館経営論、博物館資料論、博物館資料保存論、博物館展示論、博物館教育論、博物館情報・メディア論

- 選択必修科目(7単位以上): 視聴覚教育メディア論、教育学概論、博物館実習 などから選択

これらの講義を通して、学芸員に必要な基礎的な知識や理論を体系的に学びます。そして、このルートの最大のポイントが「博物館実習」です。これは、大学のキャンパスを離れ、実際に博物館や美術館などの現場で、一定期間(通常2〜4週間程度)、学芸員の指導のもとで実務を体験する科目です。資料の整理や展示の設営補助、来館者の対応など、実際の仕事を肌で感じることで、座学だけでは得られない貴重な経験と学びを得られます。この実習経験は、就職活動においても重要なアピールポイントとなります。

これから大学進学を考えている高校生で、学芸員を目指すのであれば、まずは自分の興味のある専門分野(歴史学、美術史、考古学、生物学など)を学べる学部があり、かつ学芸員養成課程が設置されている大学を選ぶことが、夢への最短ルートとなるでしょう。

② 大学に2年以上在学し、学芸員補として3年以上の実務経験を積む

これは、少し特殊なルートです。大学(または短期大学)に2年以上在学し、62単位以上を修得した人が、「学芸員補」として博物館で3年以上働いた場合、学芸員資格が与えられます。

「学芸員補」とは、学芸員の職務を補佐する職員のことで、これも博物館法で定められた職種です。大学で学芸員課程を履修していなくても、学芸員補になることは可能です。

この方法のメリットは、大学の課程とは関係なく、実務経験を通じて資格取得を目指せる点です。しかし、大きなハードルがあります。それは、「学芸員補」の求人自体が非常に少ないという現実です。正規職員はおろか、非正規の学芸員のポストさえ少ない中で、未経験者を学芸員補として採用する施設はごくわずかです。そのため、このルートで資格取得を目指すのは、現実的にはかなり難しいと言わざるを得ません。大学在学中に運良く学芸員補として働く機会を得られた場合などに適用される、限定的なケースと考えるのがよいでしょう。

③ 文部科学省の学芸員資格認定試験に合格する

大学で学芸員課程を修了していない社会人などが、学芸員資格を取得するための道として用意されているのが、文部科学省が年に一度実施する「学芸員資格認定」です。これには「試験認定」と「審査認定」の2種類があります。

- 試験認定

これは、筆記試験によって学芸員として必要な学識及び技能を有するかどうかを判定するものです。学歴や実務経験に関わらず、誰でも受験できます(ただし、大卒程度の学力が必要とされています)。

試験科目は、必修科目(生涯学習概論、博物館概論など全8科目)と、選択科目(文化史、美術史、考古学、民俗学、自然科学史などから1科目選択)で構成されます。合格率は年によって変動しますが、例年10%〜30%程度と、決して簡単な試験ではありません。(参照:文部科学省ウェブサイト)

独学や通信講座などを利用して、働きながら合格を目指す社会人もいます。大学に通い直す時間や費用がない人にとっては、貴重な選択肢となります。 - 審査認定

こちらは、筆記試験が免除され、書類審査によって資格が認定される方法です。ただし、応募するには厳しい要件を満たす必要があります。具体的には、修士・博士の学位を持ち、関連する分野での研究業績がある人や、博物館での実務経験が豊富で、優れた業績を上げている人などが対象となります。例えば、大学院で専門分野の研究を極めた人や、長年非正規職員として博物館で働き、顕著な実績(企画展の成功など)を上げた人などが、このルートで資格を取得するケースがあります。

このように、学芸員資格を取得する道は一つではありません。自身の学歴や職歴、ライフプランに合わせて、最適な方法を選択することが重要です。

学芸員の就職先と働き方

学芸員資格を取得した後のキャリアは、どのような場所で、どのような形で築かれていくのでしょうか。ここでは、学芸員の主な就職先と、多様化する雇用形態について詳しく見ていきます。

主な就職先

学芸員が活躍するフィールドは、いわゆる「博物館」だけにとどまりません。その専門知識を活かせる場所は意外に多く存在します。

博物館(総合・科学・歴史・美術館など)

最も代表的な就職先が、国公立および私立の博物館・美術館です。これらの施設は、その種類によって求められる専門性が大きく異なります。

- 総合博物館: 歴史、芸術、民俗、自然科学など、幅広い分野の資料を扱う大規模な博物館。複数の専門分野の学芸員が在籍しています。

- 歴史博物館・民俗資料館: 地域の歴史や文化、人々の暮らしに関する資料(古文書、民具、考古資料など)を専門に扱います。歴史学、考古学、民俗学などの知識が求められます。

- 美術館: 絵画、彫刻、工芸、写真など、美術作品を専門に扱います。美術史や美学に関する深い造詣が必要です。近代美術館、現代美術館、特定の作家の記念美術館など、さらに専門が細分化されています。

- 科学博物館: 自然史(化石、鉱物、動植物標本など)や科学技術に関する資料を扱います。生物学、地学、物理学、天文学といった理科系の専門知識が不可欠です。

自分の専門分野や興味・関心と、施設のテーマが合致していることが、就職活動における大前提となります。

動物園・水族館・植物園

博物館法において「博物館に類する施設」と位置づけられている動物園、水族館、植物園も、学芸員(またはそれに準ずる専門職)の重要な活躍の場です。

これらの施設では、生きた動植物そのものが「資料」となります。学芸員は、担当する生物の飼育管理はもちろん、その生態や繁殖に関する調査・研究、種の保存活動(ブリーディング)、そして来園者に向けた教育的な展示の企画・解説などを担当します。動物学、海洋生物学、植物学といった生命科学系の専門知識が必須となります。獣医師や飼育員が学芸員の資格を持って、これらの業務を兼任しているケースも多く見られます。

大学や企業などの資料館・研究機関

一般にはあまり知られていませんが、大学や企業も学芸員の就職先となり得ます。

- 大学附置の博物館・資料室: 多くの大学は、学術研究の過程で収集された貴重な標本や資料を保管・展示するための博物館や資料室を設置しています。ここでは、大学の研究者と連携しながら、資料の管理や研究、展示活動が行われます。研究職としての側面が強いのが特徴です。

- 企業の資料館・アーカイブス: 大手企業の中には、自社の歴史や製品、技術に関する資料を保存・公開するための企業博物館やアーカイブス(資料保管施設)を運営しているところがあります。ここでは、自社の歴史を後世に伝え、ブランド価値を高めるという目的のもと、学芸員の専門スキルが活かされています。

- 研究機関: 埋蔵文化財センターや各種研究所など、調査・研究を主目的とする機関でも、資料の整理・分析・報告書作成などのために専門知識を持つ学芸員が求められます。

雇用形態

学芸員として働く際の雇用形態は、大きく「正規職員」と「非正規職員」に分けられます。この違いを理解することは、キャリアプランを考える上で非常に重要です。

正規職員(公務員・正社員)

正規職員は、雇用期間の定めがなく、安定した身分と給与が保障される、最も望ましい雇用形態です。

- 公務員: 国立、都道府県立、市区町村立の博物館などで働く正規職員は、地方公務員または国家公務員(独立行政法人の職員など)となります。給与は各自治体等の給与規定に基づいて支払われ、福利厚生も充実しています。身分が安定している反面、採用は欠員補充が基本で、採用枠は極めて少なく、競争率も非常に高いのが現実です。

- 正社員: 私立の博物館や企業などで働く正規職員です。給与や待遇は運営母体の規模や経営状況によって大きく異なりますが、こちらも公務員と同様に安定した雇用が期待できます。募集は不定期で、こちらも採用のハードルは非常に高いです。

正規職員になることは、多くの学芸員志望者にとって最終的な目標ですが、その道は非常に険しいことを覚悟しておく必要があります。

非正規職員(契約・嘱託職員、パート・アルバイト)

現在の博物館業界において、実際に多くの学芸員関連業務を担っているのが、非正規職員です。

- 契約職員・嘱託職員: 1年ごとなど、期間を定めて雇用される形態です。特定のプロジェクト(企画展の準備など)のために募集されることもあります。フルタイムで働くことが多く、業務内容は正規職員とほぼ変わらない場合もありますが、給与水準は低めで、任期満了後には再び職を探す必要があります。

- パートタイマー・アルバイト: 時給制で、週に数日、数時間といった形で働く形態です。展示の監視員や受付、資料整理の補助など、業務内容は限定的であることが多いですが、実務経験を積むための第一歩として、学生や若手の学芸員志望者がこの形で働くこともあります。

多くの人が、まず非正規職員として現場に入り、実務経験と人脈を築きながら、正規職員への道を目指すというキャリアを歩んでいます。不安定な立場ではありますが、学芸員としてのスキルを磨き、業界の現実を知るための重要なステップと位置づけることもできるでしょう。

学芸員の給料・年収

職業を選択する上で、給与や年収は誰もが気になる重要な要素です。学芸員の収入は、勤務先の種類(公立か民間か)や雇用形態によって大きく異なります。ここでは、その実態について詳しく見ていきましょう。

公務員の場合の給与体系

公立の博物館で正規職員として働く場合、その身分は公務員となるため、給与は各自治体や独立行政法人が定める「給与条例」に基づいて支給されます。

一般的に、学芸員は「行政職給料表」または、より専門性が考慮される「研究職給料表」が適用されます。給料は、学歴、経験年数、役職などに応じて決まる「級」と「号俸」のマトリクスで定められており、勤続年数とともに着実に昇給していくのが特徴です。

具体的な金額は自治体によって異なりますが、一例として大卒初任給は月額18万円〜22万円程度が目安となります。これに加えて、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当といった各種手当が加算され、さらに年2回の期末・勤勉手当(ボーナスに相当)が支給されます。

年収ベースで見ると、若手のうちは300万円台からスタートし、経験を積んで中堅クラス(30代〜40代)になると400万円〜600万円程度、さらに館長などの管理職に昇進すれば700万円以上になることも可能です。

(参照:各自治体の給与・定員管理の状況、人事院の国家公務員給与等実態調査)

公務員であるため、給与水準は社会全体の平均と比較しても安定しており、福利厚生も手厚いですが、民間企業の高給取りに比べると、専門職としての給与が特別に高いというわけではないのが実情です。

民間の施設や企業の場合の給与体系

私立の美術館や企業博物館などで正社員として働く場合、給与体系は運営母体の規定に準じます。そのため、施設の規模や経営状況によって、給与水準には大きなばらつきがあります。

例えば、大手企業が運営する潤沢な資金を持つ美術館であれば、公務員と同等かそれ以上の高い給与水準が期待できる場合もあります。一方で、個人のコレクションを元にした小規模な私設博物館などでは、運営が厳しく、給与も低めに設定されているケースが少なくありません。

一般的には、公務員の給与体系を参考にしつつ、それぞれの施設の財務状況に応じて設定されていることが多いようです。求人情報を見る際には、基本給だけでなく、賞与の実績や手当、福利厚生などを総合的に確認することが重要です。

雇用形態による年収の違い

学芸員の年収を語る上で、最も大きな格差が生まれるのが雇用形態の違いです。

| 雇用形態 | 年収の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 正規職員(公務員) | 約350万円~700万円 | 安定しており、勤続年数に応じて昇給。各種手当や福利厚生が充実。 |

| 正規職員(民間) | 約300万円~600万円 | 施設の規模や経営状況による差が大きい。大手は公務員と同等かそれ以上の場合も。 |

| 非正規職員(契約・嘱託など) | 約200万円~400万円 | 任期付きが多く、収入は不安定になりがち。昇給や賞与がない場合も多い。 |

上表の通り、非正規職員(契約職員、嘱託職員など)の年収は、正規職員に比べて大幅に低くなる傾向があります。月給制であっても昇給がほとんどなく、賞与や退職金が支給されないケースも多いため、年収に換算すると200万円台〜300万円台にとどまることも珍しくありません。

学芸員資格を持つ専門職でありながら、いわゆる「ワーキングプア」と呼ばれる状況に陥る人もいるのが、この業界の厳しい現実です。多くの人が、この不安定な状況の中で実務経験を積み、専門性を磨きながら、数少ない正規職員のポストを目指して努力を続けています。

学芸員を目指す際には、こうした経済的な実情もしっかりと理解した上で、長期的なキャリアプランと生活設計を考える必要があります。

学芸員のやりがいと大変なこと

どんな仕事にも、喜びや魅力がある一方で、困難や厳しさも伴います。学芸員という専門職も例外ではありません。ここでは、学芸員の仕事の「光」と「影」の両側面をリアルに描き出します。

やりがい・魅力

多くの学芸員が厳しい労働条件や狭き門を乗り越えてまでこの仕事を続けるのは、何物にも代えがたい大きなやりがいがあるからです。

好きなことや専門分野を仕事にできる

学芸員にとって最大の魅力は、自分の「好き」や「知りたい」という探究心を、そのまま仕事にできることでしょう。歴史が好きで古文書の解読に没頭したり、美術が好きで一日中作品と向き合ったり、生き物が好きでその生態を追い続けたり。普通なら趣味の世界で終わってしまうような深い探究活動が、仕事そのものになるのです。この「好き」という情熱こそが、困難な研究や地道な作業を乗り越えるための最大の原動力となります。自分の専門知識を活かして、資料の新たな価値を発見し、それを社会に発信できた時の喜びは、計り知れないものがあります。

知的好奇心を満たし続けられる

学芸員の仕事は、学びの連続です。日々、新たな資料に出会い、未知の事実を発見し、自身の知識をアップデートしていくことが求められます。一つの企画展を準備するたびに、そのテーマについて徹底的に学び直す必要があり、常に新鮮な知的好奇心が刺激されます。また、国内外の研究者との交流や学会への参加などを通じて、専門分野の最先端の知見に触れる機会も豊富にあります。知的な探求を生涯続けたい人にとっては、これ以上ないほど魅力的な環境といえるでしょう。

文化の保存と発展に貢献できる

学芸員の仕事には、非常に大きな社会的意義があります。それは、先人たちが遺した貴重な文化遺産や自然の記録を、劣化や散逸から守り、適切な形で保存して、確実に次世代へと引き継いでいくという重要な使命です。自分の仕事が、人類の共有財産を守り、未来の文化の礎を築く一助となっているという実感は、大きな誇りとやりがいにつながります。また、展示や教育活動を通じて、多くの人々に感動や発見を提供し、人々の生活を豊かにすることに貢献できるのも、この仕事ならではの醍醐味です。

大変なこと・つらさ

一方で、学芸員という職業には、華やかなイメージとは裏腹の厳しい現実も存在します。

採用の門が非常に狭い

これまでも繰り返し述べてきた通り、学芸員の世界は「資格取得は比較的容易だが、就職は極めて困難」という構造的な問題を抱えています。大学で資格を取得する学生は毎年数多くいますが、それを受け入れる正規職員のポストは全国でもごくわずかしかありません。採用倍率は数十倍、数百倍になることもザラで、博士号を持つ研究者や長年の実務経験者たちが、たった一つの椅子をめぐって熾烈な競争を繰り広げます。この厳しい就職難は、学芸員を目指す上で最も大きな壁であり、精神的なつらさを感じる点です。

地道な裏方作業が多い

来館者の目には、華やかな企画展やギャラリートークなどが映りますが、学芸員の日常業務の大部分は、非常に地道で根気のいる裏方作業によって占められています。収蔵庫での資料整理、何百、何千というデータの入力作業、カビや虫を防ぐための清掃や環境管理、膨大な文献調査など、コツコツとした作業の連続です。こうした目立たない仕事にも真摯に取り組める忍耐強さがなければ、務まりません。華やかな部分だけをイメージしてこの世界に入ると、そのギャップに苦しむことになるでしょう。

体力が必要な業務もある

知的なイメージの強い学芸員ですが、意外にも体力勝負の場面が少なくありません。企画展の設営や撤去では、重い展示ケースを動かしたり、大型の作品を運んだりすることもあります。広大な収蔵庫の中で、一日中重い資料の出し入れを繰り返すこともあります。また、考古学や民俗学、自然科学系の学芸員であれば、炎天下や厳寒の中での発掘調査や野外調査(フィールドワーク)も重要な仕事です。知力だけでなく、基本的な体力がなければ務まらない仕事であることも、知っておくべきです。

学芸員に向いている人の特徴

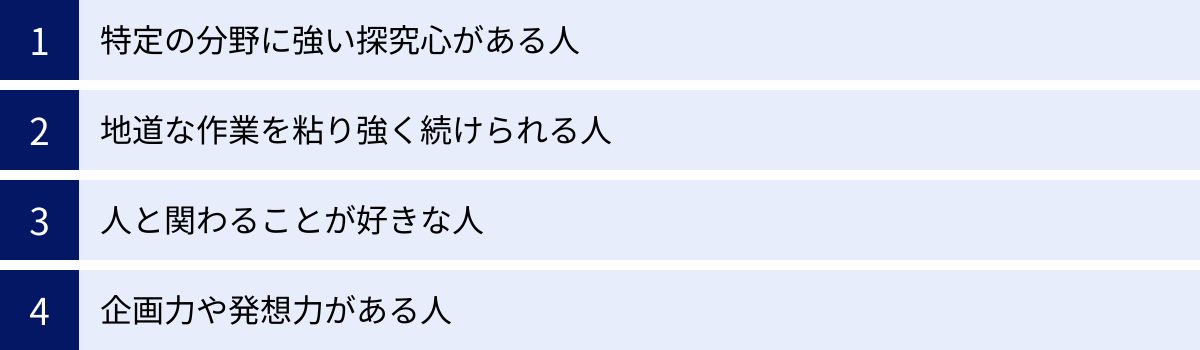

学芸員という専門性の高い職業で活躍するためには、どのような資質や性格が求められるのでしょうか。ここでは、学芸員に向いている人の特徴を4つのポイントにまとめてみました。

特定の分野に強い探究心がある人

「これが好きでたまらない」「このことについてなら誰にも負けないくらい知りたい」という、特定の分野に対する強烈な探究心や情熱は、学芸員にとって最も重要な資質です。この探究心こそが、地道な調査研究を続ける上での原動力となり、深みのある展示や教育プログラムを生み出す源泉となります。流行り廃りに関係なく、一つのテーマを何十年にもわたって追い続けることができるような、オタク気質ともいえるほどの集中力と持続力を持つ人に向いています。歴史、美術、考古、民俗、科学、生物など、自分が心から情熱を注げる分野があるかどうかが、最初の分かれ道になるでしょう。

地道な作業を粘り強く続けられる人

前述の通り、学芸員の仕事の多くは、華やかさとは無縁の地道な裏方作業です。収蔵庫で何時間もかけて資料のホコリを払い、一つひとつに番号を付けてデータベースに入力する。古文書の崩し字を、辞書を片手に一文字ずつ解読していく。展示室の温湿度計の数値を、毎日欠かさず記録し続ける。こうした単調にも思える作業を、正確かつ丁寧に、粘り強く続けられることが不可欠です。目に見える成果がすぐには出なくても、その一つひとつの積み重ねが文化財の保存と活用につながるという意義を理解し、コツコツと努力できる人が求められます。

人と関わることが好きな人

学芸員は研究室にこもってばかりいるわけではありません。むしろ、多様な人々と関わり、円滑なコミュニケーションを築く能力が非常に重要です。展示企画では、デザイナー、施工業者、照明技師など、様々な分野の専門家とチームを組んで仕事を進めます。教育普及活動では、子どもからお年寄りまで、幅広い層の来館者と直接対話し、専門的な内容を分かりやすく伝える必要があります。また、資料の寄贈をお願いするために地域の方と交流したり、他館の学芸員と情報交換したりと、内外の多くの人との連携が欠かせません。研究者としての側面と、サービス業としての側面を併せ持っているため、知的好奇心だけでなく、人への関心も持ち合わせていることが望ましいです。

企画力や発想力がある人

資料をただ並べるだけでは、魅力的な展示にはなりません。収集した資料や研究成果を、どのような切り口で見せれば来館者の心に響くか、社会の関心とどう結びつけるか、という企画力や編集能力が問われます。歴史上の出来事と現代社会の問題を結びつけたり、一見関係のない作品同士の意外な共通点を見つけ出したりと、ユニークな発想力が必要です。また、限られた予算の中で最大限の効果を生み出すためのアイデアや、SNSなどを活用した新しい情報発信の方法を考えるなど、クリエイティブな思考力もますます重要になっています。物事を多角的に捉え、新しい価値を創造することに喜びを感じる人にとって、非常にやりがいのある仕事です。

学芸員に求められるスキルや有利な経験

学芸員になるための厳しい競争を勝ち抜くためには、専門知識以外にも様々なスキルや経験が求められます。ここでは、就職活動において特に有利に働くスキルや経験について解説します。

専門分野に関する深い知識

これは言うまでもなく、学芸員にとって最も根幹となるスキルです。自分が専門とする分野(日本美術史、西洋考古学、哺乳類分類学など)について、学部レベルの知識はもちろんのこと、大学院レベルの深い専門性が求められます。特定のテーマについて論文を執筆した経験や、学会で研究発表を行った実績は、自身の専門性を客観的に証明する上で非常に強力なアピールポイントとなります。狭き門である正規職員の採用においては、修士号(マスター)の取得はほぼ必須、博士号(ドクター)を持つ研究者が競合となることも珍しくありません。

語学力

グローバル化が進む現代において、語学力、特に英語力は、学芸員にとってますます重要なスキルとなっています。専門分野の最新の研究は、英語で書かれた論文として発表されることが多いため、それらを読みこなす読解力は必須です。また、海外の博物館との共同企画や資料の借用交渉、国際シンポジウムでの発表、外国人研究者との交流など、英語でコミュニケーションを取る機会も少なくありません。英語以外の言語(フランス語、ドイツ語、中国語など)も、自身の専門分野によっては非常に有利に働きます。例えば、西洋美術史が専門ならフランス語やドイツ語、東洋陶磁史が専門なら中国語といった具合です。

パソコンスキル

現代の学芸員の仕事は、パソコンなしには成り立ちません。求められるスキルは多岐にわたります。

- 基本的なオフィスソフト: Wordでの文書作成、Excelでのデータ管理・集計、PowerPointでのプレゼンテーション資料作成は、できて当たり前の基本スキルです。

- データベースソフト: 収蔵品管理には、Accessなどのデータベースソフトが使われることが多く、これらの操作に習熟していると高く評価されます。

- デザインソフト: 展示パネルやチラシ、図録などを自前で作成する施設も多く、IllustratorやPhotoshopといったグラフィックデザインソフトを使えるスキルは即戦力として重宝されます。

- Web・SNS関連: ウェブサイトの更新(HTML/CSSの基礎知識)や、SNS(Twitter, Instagramなど)を活用した情報発信・広報のスキルも、現代の博物館運営には不可欠です。

コミュニケーション能力

前述の「向いている人の特徴」でも触れましたが、コミュニケーション能力は極めて重要なスキルです。研究者としての専門性に加え、多様な立場の人々と円滑に協力関係を築き、物事を前に進める調整能力が求められます。面接試験では、専門知識だけでなく、人柄や対話能力も厳しく評価されることを意識しておく必要があります。ボランティア活動やアルバイトなどで、様々な人と接した経験もアピール材料になります。

大学院での研究経験

学芸員の採用、特に研究職としての側面が強いポストでは、大学院(修士課程・博士課程)での研究経験が非常に有利に働きます。大学院での2年間(またはそれ以上)は、単に知識を深めるだけでなく、研究テーマの設定、先行研究の調査、史料・資料の分析、論文の執筆といった一連の「研究プロセス」を体系的に学ぶ貴重な機会です。この経験を通じて培われた論理的思考力や課題解決能力は、学芸員のあらゆる業務の基礎となります。指導教官や他の研究者との人脈が、就職後のキャリアに活きることも少なくありません。学芸員を本気で目指すのであれば、大学卒業後の大学院進学は、極めて有力な選択肢と言えるでしょう。

学芸員の将来性とキャリアパス

厳しい道のりを経て就く学芸員の仕事。その将来性や、その後のキャリアはどのように広がっていくのでしょうか。ここでは、学芸員を取り巻く現状と、未来のキャリアパスについて考察します。

学芸員の需要と採用状況の現実

学芸員の将来性を考える上で、まず直視しなければならないのが、その需要と供給のアンバランスです。毎年、多くの大学から学芸員資格を持った卒業生が社会に出る一方で、博物館・美術館の数や正規職員のポストは、残念ながら増加傾向にあるとは言えません。むしろ、地方自治体の財政難などを背景に、公立館では正規職員の数を減らし、非正規職員で補う動きが加速しています。

この厳しい現実は、今後も当面続くと考えられます。しかし、悲観的な側面ばかりではありません。社会の変化とともに、学芸員に求められる役割も変化し、新たな需要が生まれつつあります。

- デジタル化への対応: 資料のデジタルアーカイブ化や、VR・AR技術を活用したオンライン展示など、デジタル領域での専門知識を持つ学芸員の需要が高まっています。

- 生涯学習・地域連携の拠点として: 少子高齢化が進む中、博物館は地域住民の生涯学習やコミュニティ形成の拠点としての役割が再評価されています。地域活性化に貢献できる企画力を持つ学芸員が求められています。

- 文化財保護意識の高まり: 自然災害や開発から文化財をどう守るかという課題に対し、専門的な知識を持つ学芸員の役割はますます重要になっています。

これからの学芸員は、従来の専門性に加え、ITスキルやマーケティング能力、ファシリテーション能力といった+αのスキルを身につけることで、自らの価値を高め、活躍の場を広げていくことが可能になるでしょう。

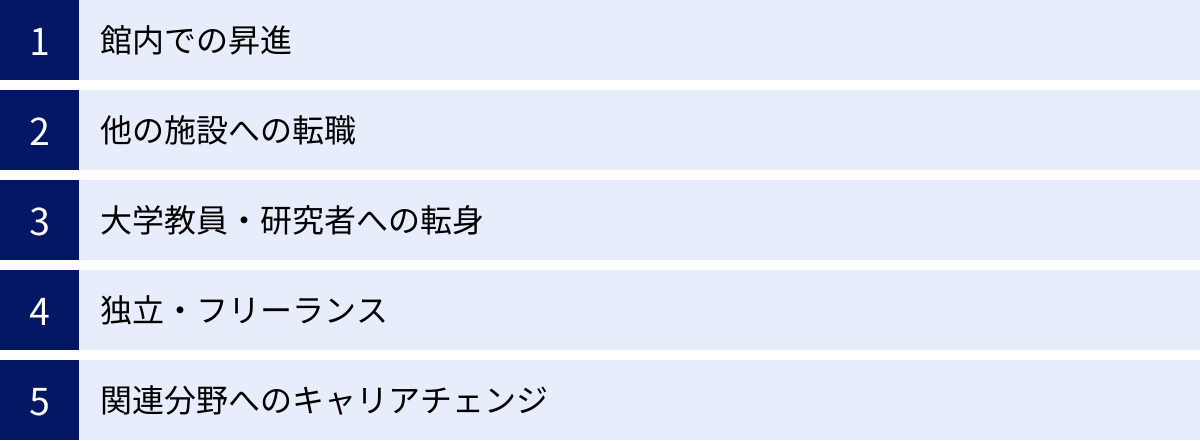

学芸員のキャリアパス

学芸員として採用された後、どのようなキャリアを歩んでいくのでしょうか。その道は一つではありません。

- 館内での昇進: 最も一般的なキャリアパスは、同一施設内での昇進です。一般の学芸員からスタートし、経験と実績を積んで主任学芸員、課長・係長クラスの管理職へとステップアップし、最終的には副館長や館長を目指します。管理職になるにつれて、現場の専門業務から、予算管理や人事、施設全体のマネジメントといった業務の比重が大きくなっていきます。

- 他の施設への転職: 一つの施設で経験を積んだ後、より大規模な施設や、自分の専門性をさらに活かせる別の施設へ転職する道もあります。特に、非正規職員として複数の施設で経験を積む中で、専門性や人脈を広げ、より条件の良い正規ポストを目指すのは一般的なキャリア形成の一つです。

- 大学教員・研究者への転身: 博物館での研究実績を活かして、大学の教員へと転身するキャリアパスもあります。博物館での実務経験を持つ研究者は、学生にリアルな現場の知識を伝えることができるため、大学側からの需要もあります。

- 独立・フリーランス: 高い専門性と実績、人脈を築いた学芸員の中には、独立してフリーランスのキュレーター(展覧会企画者)として活動する人もいます。特定の組織に縛られず、様々な美術館やギャラリーとプロジェクト単位で仕事をする、自由な働き方です。

- 関連分野へのキャリアチェンジ: 学芸員として培った資料調査能力や企画力、文章力は、他の分野でも活かすことができます。例えば、出版社で美術書や歴史書の編集者になったり、企業のアーカイブ部門や文化支援部門で専門知識を活かしたりと、多様なキャリアの可能性があります。

学芸員としてのキャリアは、決して一本道ではありません。自身の専門性とスキルを軸に、常に学び続け、社会の変化に対応していくことで、その道は多彩に広がっていくのです。

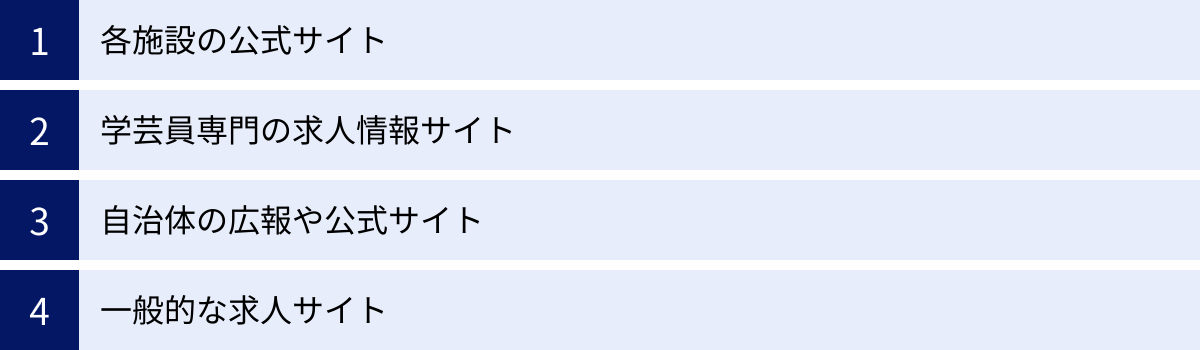

学芸員の求人の探し方

学芸員になるための最後の関門、就職活動。では、その貴重な求人情報はどこで見つければよいのでしょうか。ここでは、学芸員の求人を探すための主な方法を紹介します。

各施設の公式サイト

最も確実で、情報が早いのが、各博物館・美術館の公式サイトを直接チェックする方法です。特に、正規職員の欠員募集や、特定のプロジェクトのための契約職員の募集は、他の求人サイトには掲載されず、公式サイトのみで告知されるケースが少なくありません。自分が就職したいと強く希望する施設がある場合は、ブックマークして定期的に(できれば毎日)確認する習慣をつけましょう。情報を見逃さないためには、地道な努力が不可欠です。

学芸員専門の求人情報サイト

学芸員や文化施設関連の求人情報を専門に集めたウェブサイトは、効率的に情報を収集する上で非常に役立ちます。

学Gesui

「学Gesui(げすい)」は、学芸員をはじめ、図書館司書、アーキビスト、文化財団職員など、文化施設関連の求人情報に特化した老舗サイトです。全国の国公私立の博物館、美術館、資料館、大学など、幅広い施設の求人情報(正規・非正規問わず)が集約されており、学芸員を目指す人なら必ずチェックしておくべきサイトの一つです。

(参照:学Gesuiウェブサイト)

JREC-IN Portal

独立行政法人科学技術振興機構(JST)が運営する、研究者・研究支援者のためのキャリア支援ポータルサイトです。大学や公的研究機関の研究職の公募情報が中心ですが、大学附置の博物館の学芸員や、理科系の博物館の研究員、ポスドク(博士研究員)などの募集情報が掲載されることが多くあります。特に、大学院で研究を続けてきた人や、理科系の専門を持つ人にとっては重要な情報源となります。

(参照:JREC-IN Portalウェブサイト)

自治体の広報や公式サイト

都道府県立や市区町村立といった公立博物館の正規職員(公務員)の募集は、その自治体の公式サイトや広報誌に掲載されます。「〇〇市職員採用情報」「△△県職員募集」といった形で、他の行政職などと並んで告知されるのが一般的です。募集期間が短かったり、試験の案内が複雑だったりすることもあるため、自分が働きたい地域の自治体のサイトは、こまめにチェックする必要があります。

一般的な求人サイト

学芸員専門ではありませんが、一般的な大手求人サイトでも求人が見つかることがあります。特に、非正規のポストや、民間企業が運営する施設の求人などが掲載されやすい傾向があります。

Indeed

世界最大級の求人検索エンジンです。「学芸員」「博物館」「美術館」といったキーワードで検索すると、全国の様々な求人情報を一度に閲覧できます。正規・非正規問わず、多様な求人がヒットするため、情報収集の入り口として活用できます。

求人ボックス

Indeedと同様の求人検索エンジンです。キーワード検索で、様々なサイトに掲載されている学芸員関連の求人を網羅的に探すことができます。アラート機能を設定しておけば、新着求人をメールで受け取ることも可能です。

これらの方法を組み合わせて、アンテナを高く張り、根気強く情報収集を続けることが、狭き門を突破するための鍵となります。