企業の持続的な成長において、人材は最も重要な経営資源の一つです。しかし、少子高齢化による労働人口の減少や働き方の多様化など、企業を取り巻く採用環境は年々厳しさを増しています。このような状況下で、自社にマッチした優秀な人材を確保するためには、戦略的かつ体系的な採用活動が不可欠です。

本記事では、採用活動の基本的な考え方から、具体的な全プロセス、最新の採用手法、そして成功に導くためのポイントまでを網羅的に解説します。これから採用活動を始める担当者の方はもちろん、既存の採用活動を見直したいと考えている経営者や人事責任者の方にも役立つ情報を提供します。

目次

採用とは

まずはじめに、「採用」という活動の本質とその目的について深く理解することが、効果的な採用戦略を構築する第一歩となります。

企業の成長に必要な人材を確保する活動

採用とは、単に人手不足を解消するために人員を補充する作業ではありません。企業のビジョンや経営戦略を実現するために、事業の成長に貢献できる資質や能力を持った人材を組織外部から獲得する一連の戦略的活動を指します。採用活動は、企業の未来を創るための投資であり、経営の根幹をなす重要な機能の一つです。

優れた人材の獲得は、企業に新たな知識、スキル、視点をもたらし、イノベーションの創出や競争力の強化に直結します。例えば、新規事業を立ち上げる際には、その分野に精通した専門知識を持つ人材が必要です。また、組織の硬直化を防ぎ、活性化させるためには、既存の社員とは異なるバックグラウンドや価値観を持つ人材を迎え入れることが有効です。

このように、採用は経営戦略と密接に連携しています。どのような事業を展開し、市場でどのようなポジションを築きたいのかという経営戦略がまずあり、その実現のためにどのような組織・人材が必要かという人事戦略が策定されます。そして、その人事戦略を具現化する手段が採用戦略なのです。したがって、効果的な採用活動を行うためには、自社の経営課題や事業目標を深く理解し、そこから逆算して「どのような人材を」「何人」「いつまでに」確保する必要があるのかを明確に定義することが不可欠です。

採用活動の主な目的

採用活動の目的は、企業の置かれた状況やフェーズによって多岐にわたります。ここでは、主な目的を3つに分類して解説します。

欠員の補充

最も一般的で分かりやすい目的が、退職、休職、異動などによって生じた欠員を補充するための採用です。この場合、前任者が担っていた業務を滞りなく引き継げる人材を確保することが主なミッションとなります。

欠員補充には、予測が可能な「計画的補充」と、急な退職などによる「突発的補充」があります。定年退職のように事前に予測できる場合は、計画的に後任者の採用や育成を進めることができます。一方で、突発的な欠員の場合は、事業への影響を最小限に抑えるため、迅速な採用活動が求められます。

この目的の採用では、特定のポジションの業務を遂行できるスキルや経験が重視される傾向にあります。しかし、単に前任者と同じタイプの人材を探すだけでなく、この機会に業務の見直しや組織の再編を検討し、より高いスキルや新たな視点を持つ人材を獲得することで、組織の強化につなげることも可能です。

事業拡大にともなう増員

企業の成長フェーズにおいて極めて重要なのが、新規事業の立ち上げ、海外展開、新店舗のオープン、既存事業のスケールアップなどにともなう増員です。これは、現在の事業を維持するためではなく、未来の成長を創り出すための「攻めの採用」と言えます。

この目的の採用では、単に既存の業務をこなすだけでなく、新しい価値を創造し、事業を牽引していけるようなポテンシャルの高い人材や、特定の専門領域で高いスキルを持つ人材が求められます。例えば、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するためにデータサイエンティストやAIエンジニアを採用する、グローバル市場に進出するために海外でのビジネス経験が豊富な人材を採用する、といったケースがこれにあたります。

事業拡大のための増員は、企業の成長角度を大きく左右する重要な意思決定です。そのため、経営層と現場が一体となって、事業計画と密に連携した採用計画を立てることが成功の鍵となります。

組織構成の適正化と活性化

企業が長期的に成長し続けるためには、組織が常に健全で活力に満ちた状態であることが必要です。そのために行われるのが、組織構成の適正化と活性化を目的とした採用です。

具体的には、以下のような狙いがあります。

- 年齢構成の是正: 特定の年代に社員が偏っている場合、将来的な技術継承やマネジメント層の枯渇といった問題が生じる可能性があります。新卒採用や若手・中堅層の採用を定期的に行うことで、バランスの取れた年齢ピラミッドを形成します。

- 専門性の強化: 市場の変化に対応するため、社内にはない新たな専門知識やスキル(例:デジタルマーケティング、法務、情報セキュリティなど)を持つ人材を外部から獲得し、組織全体の能力を底上げします。

- ダイバーシティの推進: 性別、国籍、価値観など、多様なバックグラウンドを持つ人材を採用することで、組織内に新たな視点やアイデアが生まれやすくなります。これにより、イノベーションが促進され、変化に強いしなやかな組織文化が醸成されます。

- 組織風土の変革: 既存のやり方や考え方に固執しがちな組織に、新しい価値観や行動様式を持つ人材を投入することで、組織全体に刺激を与え、変革の起爆剤とすることがあります。

これらの目的は、短期的な業績向上だけでなく、中長期的な視点で企業の持続可能性を高めるための戦略的な採用活動と言えるでしょう。

採用活動の全流れを8ステップで解説

効果的な採用活動は、行き当たりばったりではなく、計画的に定められたプロセスに沿って進めることが成功の秘訣です。ここでは、採用活動の開始から入社後の定着まで、一連の流れを8つのステップに分けて具体的に解説します。

① 採用計画を立てる

採用活動の成否は、この最初のステップである「採用計画」の精度にかかっていると言っても過言ではありません。採用計画とは、採用活動全体の設計図であり、全ての活動の土台となるものです。ここで方向性を誤ると、その後の活動が全て非効率になったり、採用のミスマッチを引き起こしたりする原因となります。

求める人物像(ペルソナ)を設定する

採用計画の中核をなすのが、「どのような人材を採用したいのか」を具体的に定義する「求める人物像(ペルソナ)」の設定です。曖昧な人物像のまま採用活動を進めると、評価基準がブレてしまい、面接官によって評価が異なったり、入社後に「こんなはずではなかった」というミスマッチが生じたりします。

ペルソナを設定する際は、以下のような項目を具体的に言語化していくことが重要です。

- スキル・経験(What):

- Must(必須)条件: この業務を遂行する上で絶対に欠かせないスキルや経験(例:プログラミング言語Pythonの実務経験3年以上、法人営業経験5年以上、TOEIC800点以上など)。

- Want(歓迎)条件: あれば尚良いが、必須ではないスキルや経験(例:チームマネジメント経験、特定の業界知識、特定の資格など)。

- コンピテンシー(行動特性)(How):

- 高い成果を出す人材に共通して見られる行動特性(例:主体性、課題解決能力、チームワーク、学習意欲など)。自社のハイパフォーマーを分析し、共通項を見つけ出すのが有効です。

- 価値観・志向性(Why):

- 企業のビジョンやカルチャーへの共感度、仕事に対する価値観、キャリアプランなど(例:社会貢献性の高い仕事がしたい、安定よりも成長を重視する、チームで協力して目標達成することに喜びを感じるなど)。

これらの項目を具体化することで、採用に関わる全ての関係者(経営層、人事、現場の面接官)が共通の認識を持つことができ、一貫性のある選考が可能になります。

採用人数とスケジュールを決める

次に、事業計画や人員計画に基づき、「何人」採用するのかを決定します。その際、各部署の要望を鵜呑みにするのではなく、全社的な視点から優先順位をつけ、採用予算との兼ね合いを考慮して最終的な採用人数を確定させます。

採用人数が決まったら、具体的なスケジュールを策定します。スケジュールは、最終的なゴールである「入社日」から逆算して設定するのが基本です。

【スケジュールの逆算例】

- Step 8: 入社日(例:10月1日)

- Step 7: 内定承諾・入社手続き(9月上旬〜下旬)

- Step 6: 最終面接〜内定出し(8月下旬)

- Step 5: 二次面接(8月中旬)

- Step 4: 一次面接(8月上旬)

- Step 3: 書類選考(7月下旬)

- Step 2: 募集活動・母集団形成(6月下旬〜7月中旬)

- Step 1: 採用計画策定・準備(6月上旬〜中旬)

このように各フェーズに必要な期間を具体的に見積もることで、無理のない現実的な計画を立てることができます。特に中途採用では、候補者が在職中であることが多いため、内定から退職交渉、入社までに1〜2ヶ月程度かかることを見込んでおく必要があります。

② 採用手法を選ぶ

採用計画で定めたペルソナに効率的にアプローチするため、最適な採用手法を選択します。現代の採用市場には、後述するように多種多様な手法が存在します。

どの手法が最適かは、採用ターゲットによって大きく異なります。

- 新卒採用の場合: 求人広告サイト(リクナビ、マイナビなど)、合同企業説明会、インターンシップなどが主流です。

- 若手・中堅層の採用の場合: 人材紹介、求人広告サイト、ダイレクトリクルーティングなどが有効です。

- 専門職・ハイクラス層の採用の場合: ダイレクトリクルーティング、ヘッドハンティング、リファラル採用などが効果を発揮しやすいでしょう。

一つの手法に固執するのではなく、ターゲットに応じて複数の手法を組み合わせる「チャネルミックス」が成功の鍵です。それぞれのメリット・デメリットを理解し、採用予算や工数を考慮しながら、最も費用対効果の高い組み合わせを検討しましょう。

③ 採用基準を明確にする

採用基準とは、候補者を評価するための「ものさし」です。この基準が曖昧だと、面接官の主観や印象に頼った選考になりがちで、公平性や一貫性が損なわれます。

採用基準は、①で設定したペルソナに基づいて作成します。スキル、経験、コンピテンシーといった評価項目ごとに、具体的な評価基準(例:S・A・B・Cの4段階評価)と、それぞれの基準に該当する具体的な行動レベルを定義します。

| 評価項目 | S | A | B | C |

|---|---|---|---|---|

| 主体性 | 指示を待たず、自ら課題を発見し、周囲を巻き込みながら解決策を実行できる | 指示された範囲を超えて、自ら改善提案や行動を起こすことができる | 指示された業務は、責任を持って最後までやり遂げることができる | 指示されたことしかできず、受け身の姿勢が目立つ |

| チームワーク | チーム全体の目標達成のために、率先して他者をサポートし、対立を解消できる | 自分の役割を理解し、チームメンバーと円滑に連携して業務を遂行できる | チームメンバーと協力しようとする姿勢は見られるが、積極的な働きかけは少ない | 個人での作業を好み、チームへの貢献意欲が低い |

このような評価シートを作成し、全ての面接官に共有・周知徹底することで、評価のブレをなくし、選考の精度を高めることができます。また、面接官によって質問内容がバラバラになるのを防ぐため、評価項目に沿った質問リストをあらかじめ用意しておく「構造化面接」も有効な手法です。

④ 募集活動で母集団を形成する

採用計画、手法、基準が固まったら、いよいよ本格的な募集活動を開始し、応募者のかたまりである「母集団」を形成するフェーズに入ります。

求人票や募集要項を作成する

求人票は、候補者が最初に企業と接点を持つ重要なツールです。単なる業務内容の羅列ではなく、設定したペルソナの心に響くような、魅力的で具体的な情報を盛り込むことが重要です。

【魅力的な求人票のポイント】

- キャッチーな職種名: 「営業職」ではなく「クライアントの事業成長を支援するソリューション営業」など、仕事の価値が伝わる表現を工夫する。

- 具体的な業務内容: 担当する業務、使用するツール、チーム体制、1日の流れなどを具体的に記述し、働くイメージを持ってもらう。

- 仕事のやりがい・魅力: この仕事を通じて得られるスキル、キャリアパス、社会への貢献度などを伝える。

- 求める人物像: ペルソナで設定したスキルや志向性を具体的に記載し、ミスマッチを防ぐ。

- 企業の魅力: 事業の将来性、独自の社風、福利厚生、働く環境(リモートワークの可否など)をアピールする。

また、職業安定法により、求人票には業務内容、契約期間、労働時間、賃金などの労働条件を明示する義務があります。正確な情報を記載しましょう。

会社説明会や面談を実施する

会社説明会やカジュアルな面談は、候補者に対して求人票だけでは伝わらない企業の雰囲気や文化を伝え、働く魅力を直接アピールする絶好の機会です。

近年では、大規模な会場で行うオフラインの説明会に加え、場所を選ばずに参加できるオンライン説明会も一般的になりました。それぞれのメリットを活かし、ターゲットに応じて使い分けるのが良いでしょう。

説明会では、一方的な企業説明に終始するのではなく、現場社員が登壇してリアルな仕事の話をしたり、質疑応答の時間を十分に設けたりすることで、候補者の疑問や不安を解消し、志望度を高めることができます。

⑤ 書類選考を行う

集まった応募者の履歴書や職務経歴書、ポートフォリオなどを基に、③で定めた採用基準に照らし合わせて、面接に進む候補者を選び出すのが書類選考です。

応募者が多数の場合、一人ひとりの書類をじっくり読み込むのは大変な工数がかかります。ここで重要になるのが、採用基準に沿ったスクリーニングです。まずは「Must(必須)条件」を満たしているかどうかで機械的に絞り込み、その後、「Want(歓迎)条件」や経歴との親和性などを考慮して通過者を決定します。

採用管理システム(ATS)を導入すると、特定のキーワードで応募者を検索したり、評価を一元管理したりできるため、書類選考の効率を大幅に向上させることが可能です。

⑥ 面接で候補者を見極める

面接は、書類だけでは分からない候補者の人柄、コミュニケーション能力、論理的思考力、そして自社とのカルチャーフィットを見極めるための最も重要な選考プロセスです。

一般的に、面接は複数回(一次・二次・最終など)行われ、フェーズごとに面接官や評価の観点を変えるのが効果的です。

- 一次面接(人事・若手現場社員): 基本的なコミュニケーション能力、経歴の確認、基本的な志望動機の確認。

- 二次面接(現場マネージャー・中堅社員): 専門スキルや実務能力の深掘り、チームへのフィット感の確認。

- 最終面接(役員・社長): 企業理念やビジョンへの共感度、中長期的なキャリアプラン、入社意欲の最終確認。

面接では、候補者の過去の行動について具体的に質問する「行動特性インタビュー(BEI)」が有効です。「困難な課題をどう乗り越えましたか?」といった質問を通じて、その人の思考プロセスや行動パターン、価値観を深く理解することができます。

また、面接は企業が候補者を選ぶ場であると同時に、候補者が企業を選ぶ場でもあります。面接官の態度や質問内容が、そのまま企業の印象につながることを忘れてはいけません。候補者に敬意を払い、自社の魅力を伝え、有意義な対話の場にすることが重要です。

⑦ 内定を出し入社手続きを進める

最終面接を経て、採用したい候補者が決まったら、速やかに内定の通知を行います。内定通知は、まず電話で口頭で伝え、喜びを共有するとともに、入社の意思を直接確認するのが一般的です。その後、メールや書面で正式な「内定通知書」と、労働条件を明記した「労働条件通知書(または雇用契約書)」を送付します。

候補者が内定を承諾したら、「入社承諾書」を提出してもらいます。しかし、優秀な候補者ほど複数の企業から内定を得ている可能性が高いため、承諾書を回収するまで気は抜けません。後述する「内定者フォロー」を丁寧に行い、入社までの期間、候補者の不安を取り除き、入社意欲を維持し続けることが重要です。

⑧ 入社後の定着を支援する(オンボーディング)

採用活動は、候補者が入社したら終わりではありません。採用した人材が早期に組織に馴染み、能力を最大限に発揮して定着するまでを支援する「オンボーディング」も、広義の採用活動の重要な一部です。

オンボーディングが不十分だと、せっかく採用した人材が早期に離職してしまい、それまでの採用コストや工数が全て無駄になってしまいます。

【オンボーディングの具体例】

- 入社前: 必要な備品(PCなど)の準備、社内SNSへの招待。

- 入社初日: オリエンテーション、オフィスツアー、チームメンバーへの紹介。

- 入社後1ヶ月: メンター制度の導入、定期的な1on1ミーティング、研修プログラムの実施。

- 入社後3ヶ月〜: 試用期間のフィードバック面談、目標設定と進捗確認。

計画的なオンボーディングを通じて、新入社員の不安を解消し、スムーズな立ち上がりをサポートすることで、エンゲージメントを高め、長期的な活躍と定着を実現できます。

新卒採用と中途採用の進め方の違い

採用活動は、対象者が社会人経験のない「新卒」か、実務経験を持つ「中途」かによって、その目的や進め方、スケジュールが大きく異なります。それぞれの特徴を理解し、適切なアプローチを取ることが重要です。

新卒採用の特徴とスケジュール

新卒採用は、社会人経験がない学生を対象とし、主に候補者のポテンシャルや学習意欲、人柄などを重視して採用する活動です。特定の職務スキルを求めるのではなく、入社後の研修やOJTを通じて長期的な視点で育成していくことを前提としています。多くの企業が毎年決まった時期に一括で行うのが特徴です。

【新卒採用の主な特徴】

- ポテンシャル重視: 現時点でのスキルよりも、将来の成長可能性や企業文化への適応性が評価される。

- 育成前提: 入社後に手厚い研修プログラムが用意されていることが多い。

- 一括採用: 多くの企業が同じ時期に採用活動を開始し、翌年4月1日に一斉入社となるのが一般的。

- 就活ルールの影響: 政府や経団連が示す「採用選考に関する指針」により、広報活動や選考開始の時期がある程度定められている。(参照:一般社団法人 日本経済団体連合会 「採用選考に関する指針」)

新卒採用のスケジュールは、この就活ルールに沿って進められることが多く、長期にわたるのが特徴です。

| 時期(大学3年/4年) | 主な活動内容 | 企業の狙い | 学生の動き |

|---|---|---|---|

| 大学3年 6月〜 | サマーインターンシップの募集・実施 | 早期からの企業認知度向上、優秀な学生との接点構築 | 業界・企業研究、職業体験 |

| 大学3年 3月〜 | 広報活動解禁、会社説明会、エントリー受付開始 | 幅広い学生への情報提供、母集団形成 | 本格的な企業研究、説明会参加、エントリー |

| 大学4年 6月〜 | 採用選考活動解禁、エントリーシート提出、適性検査、面接開始 | 候補者の見極め、絞り込み | 選考対策、面接参加 |

| 大学4年 10月〜 | 正式な内定日、内定式、内定者フォロー | 内定辞退の防止、入社意欲の維持・向上 | 内定承諾、入社準備 |

| 翌年4月 | 入社式、新入社員研修 | 社会人としてのオンボーディング | 新社会人としてスタート |

※上記は一般的なスケジュールであり、企業や業界、近年の早期化傾向により変動します。

このように、新卒採用は未来の幹部候補や組織の中核を担う人材を時間をかけて発掘・育成するための、長期的な投資活動という側面が強いと言えます。

中途採用の特徴とスケジュール

中途採用(キャリア採用)は、社会人としての実務経験を持つ人材を対象とする採用活動です。主に、欠員補充や事業拡大に伴う専門職の確保など、特定のポジションで即戦力となる人材を求める場合に行われます。

【中途採用の主な特徴】

- 即戦力重視: これまでの職務経歴で培われたスキル、経験、実績が評価の中心となる。

- 欠員補充・専門職採用: 特定のポストの穴を埋めたり、社内にはない専門知識を補ったりする目的が多い。

- 通年採用: 新卒採用のような決まった時期はなく、企業のニーズに応じて年間を通じて随時行われる。

- 個別交渉: 給与や役職などの労働条件は、候補者のスキルや経験に応じて個別に交渉・決定される。

中途採用のスケジュールは、募集開始から入社までの期間が比較的短いのが特徴です。

| フェーズ | 主な活動内容 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| 募集・応募 | 求人媒体への掲載、人材紹介会社への依頼など | 2週間〜1ヶ月 |

| 書類選考 | 履歴書・職務経歴書の確認 | 3日〜1週間 |

| 面接(1〜3回) | スキルやカルチャーフィットの見極め | 2週間〜1ヶ月 |

| 内定・条件交渉 | 内定通知、給与・待遇のすり合わせ | 1週間 |

| 入社 | 候補者の退職交渉期間を考慮 | 1ヶ月〜2ヶ月後 |

| 合計 | 約2ヶ月〜4ヶ月 |

中途採用は、企業の事業戦略上の課題を解決するための、即効性の高い人材獲得手段です。そのため、選考プロセスでは、候補者が持つスキルや経験が、自社の求める要件とどれだけ合致しているかを的確に見極めることが極めて重要になります。

【新卒採用と中途採用の比較まとめ】

| 項目 | 新卒採用 | 中途採用 |

| :— | :— | :— |

| 主なターゲット | 社会人経験のない学生 | 社会人経験者 |

| 重視する点 | ポテンシャル、人柄、学習意欲 | 即戦力性、専門スキル、実務経験 |

| 採用時期 | 決まった時期の一括採用が中心 | 必要に応じた通年採用が中心 |

| 選考期間 | 長期(半年〜1年以上) | 短期(1ヶ月〜3ヶ月程度) |

| 主な目的 | 組織の若返り、将来の幹部候補育成 | 欠員補充、専門人材の確保 |

| 育成方針 | 入社後の長期的な育成が前提 | 基本的に即戦力として現場投入 |

最新の採用手法15選

現代の採用市場は、テクノロジーの進化や働き方の多様化を背景に、実に様々な採用手法で溢れています。ここでは、代表的な15の手法について、それぞれの概要、メリット・デメリットを解説します。自社の採用ターゲットや目的に合わせて、最適な手法を選択・組み合わせるための参考にしてください。

① 求人広告サイト

リクナビやマイナビに代表される、Web上に求人情報を掲載するプラットフォームです。多くの求職者が利用するため、幅広い層にアプローチでき、短期間で多数の応募者(母集団)を集めるのに効果的です。総合型のサイトのほか、ITエンジニア専門、女性向け、ハイクラス向けなど、特定のターゲットに特化したサイトも多数存在します。

- メリット: 圧倒的な知名度と集客力、幅広い層へのアプローチが可能。

- デメリット: 掲載に費用がかかる、応募者対応の工数が大きい、競合他社も多く利用するため求人が埋もれやすい。

② 自社採用サイト(オウンドメディアリクルーティング)

企業が自社で運営する採用目的のWebサイトです。求人情報だけでなく、社員インタビュー、企業文化、プロジェクトストーリー、ブログなど、求人広告のフォーマットに縛られず、自社の魅力を自由に、かつ深く伝えることができます。

- メリット: 情報発信の自由度が高い、企業ブランディングに繋がる、候補者の深い理解を促進しミスマッチを防ぐ、コンテンツが資産として蓄積される。

- デメリット: サイト制作やコンテンツ作成のコスト・工数がかかる、自力で集客する必要がある(SEO対策やSNS連携など)。

③ 人材紹介サービス

エージェントとも呼ばれる、人材紹介会社を介して候補者の紹介を受けるサービスです。企業の採用要件を伝えると、エージェントが自社で抱える登録者の中からマッチする人材を探し出して推薦してくれます。採用が成功した場合に費用が発生する「成功報酬型」が一般的です。

- メリット: 採用工数(特に母集団形成)を大幅に削減できる、非公開求人として優秀な人材にアプローチできる、専門コンサルタントからの客観的なアドバイスがもらえる。

- デメリット: 成功報酬が高額(一般的に理論年収の30〜35%)、紹介会社の質や担当コンサルタントの能力に成果が左右される。

④ ダイレクトリクルーティング

企業がデータベースなどから候補者を検索し、企業側から候補者へ直接アプローチ(スカウト)する「攻め」の採用手法です。従来の「待ち」の採用では出会えない、転職潜在層(良い機会があれば転職を考えてもよい層)にもアプローチできるのが最大の特徴です。

- メリット: 転職潜在層にアプローチできる、ターゲットを絞り込めるためミスマッチが少ない、求人広告より採用単価を抑えられる場合がある。

- デメリット: 候補者検索やスカウトメール作成に工数がかかる、スカウトのノウハウが必要、返信率が低い場合もある。

⑤ ソーシャルリクルーティング(SNS活用)

X(旧Twitter)、Facebook、LinkedIn、InstagramなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用した採用手法です。企業の公式アカウントで情報発信したり、社員が個人アカウントでリクルーターとして活動したりします。

- メリット: 候補者の投稿から人柄や価値観を垣間見れる、カジュアルなコミュニケーションが可能、低コストで始められる、拡散による認知度向上が期待できる。

- デメリット: 継続的な情報発信や運用管理の工数がかかる、不適切な投稿による炎上リスクがある。

⑥ リファラル採用(社員紹介)

自社の社員に、知人や友人を紹介してもらう採用手法です。紹介してくれた社員や採用に至った候補者にインセンティブ(報酬)を支払う制度を設けている企業が多いです。

- メリット: 社員のお墨付きがあるため、カルチャーフィットしやすく定着率が高い、採用コストを大幅に削減できる、転職市場に出てこない優秀な人材にアクセスできる。

- デメリット: 紹介を依頼する社員との人間関係に配慮が必要、紹介が活発にならないと採用数が伸びない、制度設計や社内への周知徹底が必要。

⑦ ヘッドハンティング

主に経営幹部や役員、高度な専門スキルを持つトップ人材など、特定のキーパーソンをピンポイントで獲得するための手法です。専門のヘッドハンティング会社に依頼し、他社で活躍している優秀な人材に直接アプローチしてもらいます。

- メリット: 通常の採用手法では獲得が極めて困難な、最高レベルの人材を獲得できる可能性がある。

- デメリット: 成功報酬が非常に高額(年収の50%以上になることも)、候補者との交渉が長期化しやすい。

⑧ アルムナイ採用(再雇用制度)

「アルムナイ」とは「卒業生」を意味し、一度その企業を退職した元社員を再雇用する手法です。退職後、他社で新たなスキルや経験を積んだ元社員を、即戦力として迎え入れます。

- メリット: 企業の文化や事業内容を既に理解しているため、即戦力性が非常に高くオンボーディングがスムーズ、ミスマッチのリスクが極めて低い。

- デメリット: 対象となる元社員が限られる、退職時の状況によっては再雇用が難しい場合がある、アルムナイネットワークの構築・維持が必要。

⑨ ハローワーク(公共職業安定所)

国が運営する職業紹介機関です。企業は無料で求人情報を掲載でき、地域に密着した採用活動が可能です。

- メリット: 求人掲載が無料であるため、採用コストをかけられない場合に有効、助成金の情報なども得られる。

- デメリット: 登録者の年齢層が高めな傾向がある、若手層やIT系などの専門職の採用には向かない場合がある、手続きが煩雑な側面もある。

⑩ 合同企業説明会・就活イベント

複数の企業が一つの会場に集まり、求職者(主に学生)に対して自社の説明を行うイベントです。大規模なものから、業界や職種を絞った小規模なものまで様々です。

- メリット: 短時間で多くの求職者と直接接触できる、自社の知名度が低くてもアピールするチャンスがある。

- デメリット: 出展費用や人件費がかかる、多くの競合他社の中で埋もれてしまう可能性がある、深いコミュニケーションは取りにくい。

⑪ 採用イベント・ミートアップ

企業が自社単独で、あるいは数社合同で企画・開催する小規模なイベントです。社内見学ツアー、技術勉強会、社員との座談会など、カジュアルな雰囲気で候補者と交流を図ります。

- メリット: 候補者と深く、そして双方向にコミュニケーションが取れる、企業のリアルな雰囲気を伝えやすい、入社意欲の高い候補者と出会える。

- デメリット: イベントの企画・集客・運営に大きな工数がかかる。

⑫ Web広告

リスティング広告(検索連動型広告)やSNS広告、ディスプレイ広告などを活用し、自社の採用サイトや求人ページにターゲットを誘導する手法です。

- メリット: 年齢、地域、興味関心などでターゲティングし、狙った層に直接アプローチできる、クリック課金型なら費用対効果を測定しやすい。

- デメリット: 広告運用に関する専門知識やノウハウが必要、継続的に広告費用がかかる。

⑬ 新聞・雑誌・フリーペーパー

新聞の求人広告欄や、業界専門誌、地域のフリーペーパーなどに求人情報を掲載する、従来型の採用手法です。

- メリット: 特定の地域や読者層(シニア層、主婦層など)にピンポイントでリーチできる、Webをあまり利用しない層にもアプローチ可能。

- デメリット: 若年層へのリーチが難しい、効果測定が困難、掲載費用が比較的高額。

⑭ 採用動画

オフィス風景や社員インタビュー、事業内容の紹介などを動画コンテンツにして、採用サイトやSNSで発信する手法です。

- メリット: テキストや写真だけでは伝わらない企業の雰囲気や社員の熱意をリアルに伝えられる、情報量が多く候補者の理解を深める、SNSでの拡散が期待できる。

- デメリット: 質の高い動画を制作するには専門的なスキルやコストがかかる、クオリティが低いと逆効果になる可能性も。

⑮ 人材派遣

一時的な人員不足や、繁忙期の増員に対応するため、人材派遣会社からスタッフを派遣してもらう形態です。厳密には「採用(直接雇用)」とは異なりますが、人材確保の一つの手段です。紹介予定派遣であれば、一定期間後に直接雇用に切り替えることも可能です。

- メリット: 必要な時に必要な期間だけ人材を確保できる、採用や労務管理のコスト・工数を削減できる。

- デメリット: 派遣期間に制限がある、重要な業務は任せにくい、帰属意識が醸成されにくい。

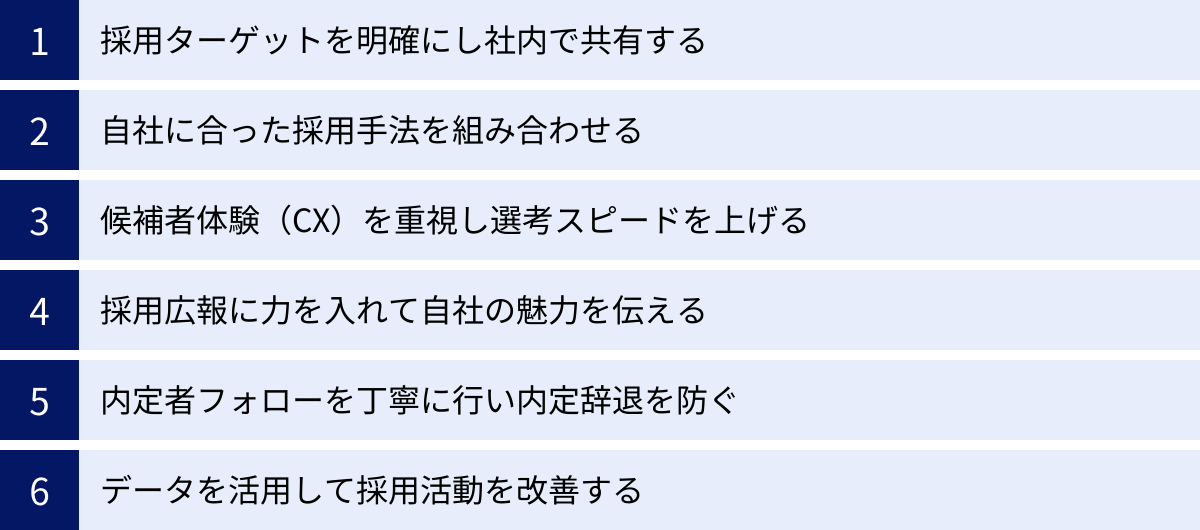

採用活動を成功させるためのポイント

多様化・複雑化する採用市場で勝ち抜くためには、一連のプロセスをただこなすだけでは不十分です。ここでは、採用活動を成功に導くために特に重要な5つのポイントを解説します。

採用ターゲットを明確にし社内で共有する

これは採用活動の原点であり、最も重要なポイントです。「誰に(Whom)」を明確に定義できなければ、「何を(What)」伝え、「どのように(How)」アプローチするかも全て的外れになってしまいます。

採用計画のステップで設定したペルソナ(求める人物像)を、採用に関わる全てのステークホルダー、すなわち経営層、人事担当者、そして現場の面接官の間で徹底的に共有し、目線を合わせることが不可欠です。

【共有・目線合わせの具体的な方法】

- キックオフミーティングの実施: 採用活動を開始する前に、関係者全員でペルソナの内容を確認し、なぜその人材が必要なのかという背景や目的を共有する。

- 採用基準のドキュメント化: 面接評価シートなど、誰が見ても同じ基準で評価できる客観的な資料を作成し、共有する。

- 面接官トレーニングの実施: 面接官役と候補者役を立ててロールプレイングを行うなど、評価基準のすり合わせや質問スキルの向上を図る。

社内での認識が統一されて初めて、一貫性のあるメッセージを候補者に届けることができ、選考の精度も格段に向上します。

自社に合った採用手法を組み合わせる

前述の通り、採用手法にはそれぞれにメリット・デメリットがあり、万能な手法は存在しません。成功している企業の多くは、単一の手法に依存するのではなく、採用ターゲットや目的に応じて複数の手法を戦略的に組み合わせています。これを「採用チャネルミックス」と呼びます。

【チャネルミックスの具体例】

- ITエンジニアを採用したい場合:

- 主軸: ダイレクトリクルーティング(技術スキルで検索し、直接アプローチ)

- 補助: 自社技術ブログ(オウンドメディア)の運営(技術力のアピールと潜在層へのリーチ)、技術勉強会(ミートアップ)の開催(候補者との深い交流)

- 新卒の営業職を採用したい場合:

- 主軸: 大手求人広告サイト(広範な母集団形成)

- 補助: 合同企業説明会(多くの学生との初期接点)、リファラル採用(質の高い候補者の獲得)

自社の採用力(知名度、予算、人員)を客観的に評価し、どの手法にどれだけのリソースを投下するのが最も効率的か、戦略的に判断することが求められます。

候補者体験(CX)を重視し選考スピードを上げる

候補者体験(Candidate Experience、略してCX)とは、候補者が企業を認知してから応募し、選考を経て内定(あるいは不採用)に至るまでの一連のプロセスで得られる体験の総称です。売り手市場が続く現代において、このCXの質が採用の成否を大きく左右します。

優れた候補者ほど、複数の企業からアプローチを受けています。選考プロセスでの不快な体験(連絡が遅い、面接官の態度が悪い、フィードバックがないなど)は、たとえ事業内容に魅力を感じていても、簡単に入社意欲を削いでしまいます。

【CX向上のためのポイント】

- 迅速で丁寧なコミュニケーション: 応募後の連絡、面接日程の調整、合否の連絡など、全てのコミュニケーションを迅速かつ丁寧に行う。特に「お祈りメール」も誠実に対応することが、未来の顧客やファンを創る上で重要です。

- 選考プロセスの透明化: 選考のステップや期間の目安を事前に伝え、候補者の不安を軽減する。

- 面接の質向上: 面接を「評価する場」だけでなく、「相互理解を深める対話の場」と位置づけ、候補者の経験に敬意を払い、自社の魅力を伝える。

- 選考スピードの高速化: 応募から内定までの期間(Time to Hire)を可能な限り短縮する。書類選考は2営業日以内、面接の合否は翌日までに連絡するなど、具体的な目標を設定し、他社に先んじてアプローチすることが重要です。

採用広報に力を入れて自社の魅力を伝える

求人広告を出して応募を「待つ」だけの時代は終わりました。企業側から積極的に自社の情報を発信し、候補者に魅力を伝え、ファンになってもらう「採用広報」の視点が不可欠です。

採用広報は、転職を今すぐ考えている「顕在層」だけでなく、まだ転職活動をしていない「潜在層」に対しても、長期的にアプローチできる有効な手段です。

【採用広補の具体的な活動】

- オウンドメディアの運営: 自社採用サイトやブログで、事業内容、企業文化、社員の働き方などを継続的に発信する。

- SNSの活用: XやFacebookなどで、日常のオフィスの様子やイベント情報、社員紹介などを発信し、候補者とのカジュアルな接点を作る。

- プレスリリースの配信: 新規事業の開始、資金調達、受賞歴など、企業の成長や社会的な評価をアピールする。

- 社員の協力: 社員に自社の魅力を語ってもらうインタビュー記事を作成したり、SNSでの情報発信に協力してもらったりする。

重要なのは、良い面ばかりをアピールするのではなく、自社の課題や今後の展望も含めて等身大の姿を正直に伝えることです。誠実な情報発信が、候補者との信頼関係を築き、結果的にミスマッチの少ない採用に繋がります。

内定者フォローを丁寧に行い内定辞退を防ぐ

内定を出した後も、採用活動は終わりではありません。内定から入社までの期間は、候補者が本当に入社すべきか迷う「内定ブルー」に陥りやすい時期です。この期間のフォローが手薄だと、内定辞退に繋がるリスクが高まります。

内定者フォローの目的は、内定者の不安を解消し、入社への期待感を高め、スムーズに組織の一員になってもらうことです。

【内定者フォローの具体例】

- 定期的なコミュニケーション: 人事担当者が定期的に連絡を取り、近況を伺ったり、疑問点に答えたりする。

- 社員との交流機会: 内定者と配属予定先の先輩社員や同僚との懇親会やランチ会を設定し、人間関係の不安を払拭する。

- 社内イベントへの招待: 忘年会や社内勉強会など、可能な範囲で社内イベントに招待し、会社の雰囲気に触れてもらう。

- 内定者向け研修や課題: 簡単な課題やe-ラーニングを提供し、入社後の業務に必要な知識を学ぶ機会を作る。

丁寧なフォローは、内定辞退を防ぐだけでなく、入社後のエンゲージメント向上や早期の立ち上がりにも大きく貢献します。

データを活用して採用活動を改善する

勘や経験だけに頼った採用活動から脱却し、客観的なデータに基づいて意思決定を行い、継続的にプロセスを改善していくことが、採用力を高める上で不可欠です。

まずは、採用活動における重要な指標(KPI)を設定し、定期的に効果測定を行いましょう。

【主な採用KPI】

- 採用単価: 採用者一人あたりにかかったコスト。

- 応募数: 各採用チャネルからの応募者数。

- 選考通過率: 「書類選考通過率」「一次面接通過率」など、各選考フェーズ間の通過率。

- 内定承諾率: 内定を出した人数に対する、承諾してくれた人数の割合。

- 採用チャネル別決定数: どの手法から何人採用できたか。

これらのデータを分析することで、「どの採用チャネルの費用対効果が高いか」「選考プロセスのどこにボトルネックがあるか(例:一次面接の通過率が極端に低いなど)」といった課題が可視化されます。その課題に対して仮説を立て、改善策を実行し、再び効果を検証するというPDCAサイクルを回し続けることが、採用活動を科学し、成功確率を高めるための鍵となります。

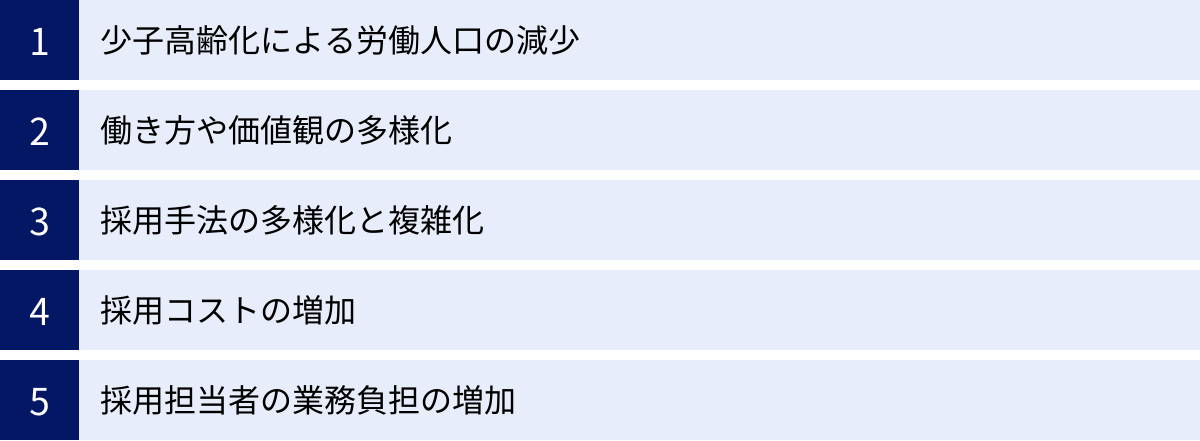

近年の採用市場における課題と背景

なぜ今、多くの企業が「採用が難しい」と感じているのでしょうか。その背景には、日本社会が直面する構造的な問題や、働く人々の価値観の変化があります。これらのマクロな環境変化を理解することは、自社の採用戦略を考える上で非常に重要です。

少子高齢化による労働人口の減少

日本が直面する最も深刻な課題が、少子高齢化にともなう生産年齢人口(15〜64歳)の減少です。総務省統計局の「労働力調査」によると、日本の労働力人口は長期的に減少傾向にあり、今後もこの流れが続くと予測されています。

(参照:総務省統計局「労働力調査」)

これは、人材を求める企業(需要)に対して、働く人(供給)が減少していくことを意味し、企業間の人材獲得競争がますます激化することを示唆しています。特に、若手人材や専門スキルを持つ人材の獲得は困難を極め、採用市場は完全に「候補者優位」の売り手市場となっています。この構造的な問題が、採用難の根本的な原因です。

働き方や価値観の多様化

終身雇用や年功序列といった日本的雇用慣行が崩れ、個人のキャリア観は大きく変化しました。転職はもはや当たり前の選択肢となり、一つの会社に勤め上げるという価値観は過去のものとなりつつあります。

さらに、働く人々が仕事に求めるものも多様化しています。

- ワークライフバランスの重視: プライベートな時間も大切にし、仕事と生活の調和を求める傾向が強まっています。

- 柔軟な働き方へのニーズ: リモートワーク、フレックスタイム、時短勤務など、時間や場所に縛られない働き方を希望する人が増えています。

- 成長機会と自己実現: 給与や待遇だけでなく、仕事を通じてスキルアップできるか、社会に貢献できるかといった「やりがい」や「成長実感」を重視する傾向が顕著です。

- 副業・兼業の広がり: 本業以外にも収入源や活躍の場を求める動きが活発化しています。

企業は、こうした多様な価値観に対応できるような、柔軟な人事制度や魅力的な働く環境を整備しなければ、優秀な人材から選ばれなくなっています。

採用手法の多様化と複雑化

テクノロジーの進化により、本記事で紹介したように採用手法は爆発的に増加しました。ダイレクトリクルーティングやソーシャルリクルーティングなど、新しい手法が次々と登場し、企業は多くの選択肢を持つことができるようになりました。

しかし、その一方で、どの手法が自社に最適なのかを見極め、効果的に運用することが非常に難しくなっています。各手法を使いこなすには専門的な知識やノウハウが必要であり、採用担当者には常に最新のトレンドを学び続けることが求められます。手法の多様化は、選択の自由をもたらしたと同時に、採用活動そのものを複雑化させる一因にもなっています。

採用コストの増加

人材獲得競争の激化は、採用コストの高騰に直結しています。求人広告の掲載料や人材紹介サービスの成功報酬は年々上昇傾向にあります。特に、需要の高いITエンジニアやデータサイエンティストといった専門職の採用単価は、数百万円に達することも珍しくありません。

限られた採用予算の中で、いかに費用対効果の高い採用を実現するかは、多くの企業にとって頭の痛い問題です。コストをかけて採用した人材が早期に離職してしまった場合の損失は計り知れず、採用活動におけるROI(投資対効果)の視点がますます重要になっています。

採用担当者の業務負担の増加

上記のような課題に対応するため、現代の採用担当者に求められる役割は、かつてないほど多様化し、専門性が高まっています。

従来の「応募者対応」や「面接調整」といったオペレーショナルな業務に加え、

- 経営戦略に基づいた採用計画の立案

- 採用チャネルの選定と運用

- 採用広報活動(オウンドメディアやSNSの運営)

- 候補者体験(CX)の設計と改善

- 採用データの分析とレポーティング

- 内定者フォローとオンボーディングの企画・実行

など、戦略的な役割を担うことが期待されています。一人または少人数の担当者がこれらの広範な業務を全てこなすのは非常に困難であり、多くの企業で採用担当者の業務負担が増大しているのが現状です。

採用活動の効率化に役立つツール・サービス

増え続ける採用担当者の業務負担を軽減し、より戦略的な活動に集中するためには、テクノロジーや外部サービスをうまく活用することが不可欠です。ここでは、採用活動の効率化と質向上に貢献する代表的なツールやサービスを紹介します。

採用管理システム(ATS)

ATS(Applicant Tracking System)は、採用活動における候補者の情報を一元管理し、選考プロセス全体を効率化するためのシステムです。

複数の求人媒体からの応募者情報を自動で取り込み、候補者一人ひとりの履歴書、職務経歴書、面接の評価、選考の進捗状況などを一つのプラットフォームで管理できます。これにより、メールやExcelでの煩雑な管理から解放され、情報共有の漏れやミスを防ぎます。また、選考プロセスごとの通過率や応募経路別の効果などを可視化する分析機能も備えており、データに基づいた採用活動の改善に役立ちます。

Indeed

世界最大級の求人検索エンジンとして知られていますが、求人の掲載から応募者の管理、面接のスケジューリングまでを行える採用管理機能も提供しています。特に無料から利用開始できる手軽さが魅力です。(参照:Indeed 公式サイト)

HRMOS採用

株式会社ビズリーチが提供する、人材活用プラットフォーム「HRMOS」シリーズの採用管理システムです。データに基づいた採用活動の実現をコンセプトに、高度な分析機能やレポート機能に強みを持っています。(参照:HRMOS採用 公式サイト)

sonar ATS

Thinkings株式会社が提供するATSで、新卒・中途採用の両方に対応し、採用プロセスを一元管理できる点が特徴です。LINEとの連携や採用フローの自動化など、候補者とのコミュニケーションを円滑にする機能が充実しています。(参照:sonar ATS 公式サイト)

採用代行(RPO)

RPO(Recruitment Process Outsourcing)は、採用活動に関する業務の一部、または全部を外部の専門企業に委託するサービスです。

委託できる業務は、求人票の作成、スカウトメールの配信、面接の日程調整といったノンコア業務から、採用戦略の立案、面接の代行といった専門性の高い業務まで多岐にわたります。RPOを活用することで、採用担当者は候補者の見極めや内定者フォローといった、より本質的なコア業務に集中できます。また、外部の専門的なノウハウを取り入れることで、採用の質やスピードを向上させる効果も期待できます。

パーソルワークスデザイン

大手人材グループであるパーソルグループの一員で、豊富な実績を持つRPOサービスです。大規模な採用から専門職の採用まで、企業のニーズに合わせて柔軟なサービスを提供しています。(参照:パーソルワークスデザイン株式会社 公式サイト)

ネオキャリア

採用コンサルティングから実務代行まで、採用に関する課題をワンストップで支援するサービスを提供しています。特に新卒採用や若手採用の分野で多くの実績があります。(参照:株式会社ネオキャリア 公式サイト)

アールナイン

採用の専門家が企業の採用チームの一員として活動するスタイルに特徴があります。採用だけでなく、その後の育成や定着までを見据えたコンサルティングとアウトソーシングを提供しています。(参照:株式会社アールナイン 公式サイト)

オンライン面接ツール

新型コロナウイルスの影響で一気に普及したオンライン面接は、もはや採用活動のスタンダードとなりました。専用のツールを活用することで、面接の効率をさらに高めることができます。

基本的なビデオ通話機能に加え、面接のスケジュール調整機能、録画機能、評価シートの共有機能などを備えたツールも多くあります。遠隔地の優秀な候補者にもアプローチできるほか、候補者と面接官双方の移動時間やコストを削減し、選考スピードの向上に大きく貢献します。

Google Meet

Googleが提供するビデオ会議ツールで、Google Workspaceに含まれています。多くのビジネスパーソンが使い慣れており、手軽にオンライン面接を実施できます。(参照:Google Workspace 公式サイト)

Zoom

ビデオ会議ツールの代名詞的存在で、安定した通信品質と豊富な機能が特徴です。録画機能やブレイクアウトルーム機能などを活用し、多様な形式の面接に対応可能です。(参照:Zoom 公式サイト)

HireVue

AIを活用した動画面接プラットフォームのパイオニアです。候補者があらかじめ録画した動画をAIが分析する「録画選考」と、リアルタイムの「ライブ面接」の両方に対応しており、大規模な採用の一次選考などを効率化します。(参照:HireVue 公式サイト)

まとめ

本記事では、採用活動の本質から、具体的な8つのステップ、最新の採用手法、成功のポイント、そして市場の課題まで、採用に関する情報を網羅的に解説してきました。

改めて強調したいのは、現代の採用活動は、もはや単なる人員補充の作業ではなく、企業の未来を左右する極めて重要な経営戦略そのものであるということです。労働人口が減少し、個人の価値観が多様化する中で、旧来の「待ち」の姿勢では、優秀な人材を確保することはますます困難になっています。

採用活動を成功に導く鍵は、以下の点に集約されるでしょう。

- 明確な採用計画: 経営戦略と連動した、精度の高いペルソナを設定する。

- 戦略的な手法選択: ターゲットに合わせ、複数の採用手法を効果的に組み合わせる。

- 候補者体験(CX)の追求: 候補者を尊重し、スピーディーで誠実な対応を徹底する。

- 積極的な情報発信: 採用広報を通じて、自社の魅力を等身大で伝え、ファンを増やす。

- データに基づく改善: 勘や経験だけでなく、データを活用してPDCAサイクルを回し続ける。

これらのポイントを実践し、ATSやRPOといったツール・サービスを賢く活用することで、採用担当者は煩雑な業務から解放され、候補者との対話や組織の未来を考えるといった、より本質的で戦略的な業務に集中できるようになります。

これからの時代は、企業が一方的に候補者を選ぶのではなく、企業と候補者が対等な立場で互いを選び合う「相互選択」の時代です。この記事が、貴社にとって最適な人材と出会い、共に成長していくための戦略的な採用活動を構築する一助となれば幸いです。