少子高齢化に伴う労働人口の減少や、働き方の多様化が進む現代において、企業の人材獲得競争は激しさを増しています。特に、将来の組織を担う若手人材の確保は、多くの企業にとって喫緊の経営課題です。こうした状況下で、新たな採用ターゲットとして注目を集めているのが「第二新卒」です。

新卒採用とは異なり、社会人としての基礎スキルを持ちながらも、若手ならではの柔軟性と高いポテンシャルを秘めた第二新卒。彼らを戦略的に採用することは、企業の持続的な成長に大きく貢献する可能性があります。

しかし、その一方で「なぜ早期離職したのだろう?」「うちの会社でもすぐに辞めてしまうのではないか?」といった懸念から、採用に踏み切れない企業も少なくありません。

この記事では、第二新卒採用を検討している企業の経営者や人事担当者の方々に向けて、以下の点を網羅的かつ具体的に解説します。

- 第二新卒の正確な定義と、採用が注目される社会的背景

- 新卒・既卒・中途採用との明確な違い

- 企業が第二新卒を採用する具体的なメリットと、知っておくべきデメリット

- 採用を成功に導くための実践的なポイント

- 第二新卒採用に有効な採用手法と具体的なサービス

- 面接で候補者の本質を見抜くための質問と評価軸

本記事を通じて、第二新卒採用に関するあらゆる疑問や不安を解消し、自社の成長戦略に合致した優秀な若手人材を獲得するための具体的な道筋を描く一助となれば幸いです。

目次

第二新卒とは?

第二新卒採用を成功させるための第一歩は、「第二新卒」がどのような人材を指すのかを正確に理解することです。ここでは、その定義や年齢の目安、そしてなぜ今、第二新卒の採用がこれほどまでに注目されているのか、その背景を深く掘り下げていきます。

第二新卒の定義

第二新卒とは、一般的に「学校(高校、専門学校、短大、大学、大学院)を卒業後、一度正社員として就職したものの、約1〜3年以内に離職し、再び転職活動を行っている若手求職者」を指します。

この定義には、法律などで定められた明確な基準があるわけではありません。そのため、企業によっては「卒業後3年以内」という期間をより柔軟に捉えたり、対象者の年齢で区切ったりするなど、独自の定義を設けているケースも見られます。

重要なのは、「短期間ながらも社会人経験がある」という点です。新卒のようにビジネスマナーやPCの基本操作から教える必要がなく、それでいてキャリア採用のベテラン社員のように前職のやり方に固執することも少ない。この「新卒と中途(キャリア)の良いとこ取り」とも言える特性が、第二新卒の最大の魅力と言えるでしょう。

彼らは、短い社会人経験の中で「働くとはどういうことか」を実体験として学んでいます。学生時代の漠然としたイメージではなく、実際の業務を通じて見えてきた自身の強みや弱み、本当にやりたいこと、そして自分に合った働き方などを真剣に考えた上で、次のキャリアを探しています。そのため、新卒時よりも職業観が成熟しており、入社後のミスマッチが起こりにくいという傾向もあります。

企業側としては、この「一度社会に出たからこその視点」を正しく評価し、ポテンシャルを引き出すことが、第二新卒採用の鍵となります。

第二新卒はいつまでのこと?年齢の目安

第二新卒の対象期間として「卒業後1〜3年以内」が一般的であると述べましたが、これを年齢に換算すると、おおむね25歳前後が目安となります。

- 4年制大学を22歳で卒業した場合:23歳〜25歳

- 大学院(修士課程)を24歳で修了した場合:25歳〜27歳

- 高校を18歳で卒業した場合:19歳〜21歳

このように、最終学歴によって年齢は変動しますが、多くは20代半ばの人材が中心です。

なぜ「1〜3年」という期間がひとつの区切りとされるのでしょうか。これには、企業側と求職者側双方の視点が関係しています。

企業側の視点:

- 教育コストと柔軟性のバランス: 社会人経験が1年未満だと、基本的なビジネスマナーが定着していない可能性があり、教育コストが新卒とあまり変わらないと判断されることがあります。一方で、3年を超えると前職の企業文化や仕事の進め方が深く染みつき、新しい環境への適応に時間がかかると見なされる傾向があります。「基礎はできていて、かつ柔軟性も高い」というバランスが最も良いのが1〜3年というわけです。

- ポテンシャルの評価: 3年程度の経験であれば、まだ特定の専門性に特化しているわけではなく、将来的な成長の伸びしろ、すなわちポテンシャルを評価しやすい年代です。企業としては、自社のカルチャーに合わせて一から育てていきたいというニーズに合致しやすいのです。

求職者側の視点:

- キャリアチェンジのしやすさ: 社会人経験が3年以内であれば、「未経験者歓迎」の求人にも応募しやすく、ポテンシャルを評価されて異業種・異職種へキャリアチェンジするチャンスが豊富にあります。経験年数が増えるほど、企業からは即戦力としての専門性を求められるようになるため、キャリアの方向転換が難しくなる傾向があります。

- 転職市場での価値: 新卒時に人気企業への就職が叶わなかったとしても、第二新卒として再度チャレンジする機会があります。社会人経験を積んだことで、学生時代にはアピールできなかった自身の強みや、より具体的な志望動機を語れるようになり、転職市場での自身の価値を高めることが可能です。

このように、「卒業後1〜3年以内」という期間は、企業にとっては育成しやすく、求職者にとってはキャリアの再構築がしやすい、双方にとってメリットのある「ゴールデンタイム」と言えるかもしれません。

第二新卒の採用が注目される背景

近年、第二新卒の採用市場が活況を呈しています。その背景には、単なる人手不足だけでなく、日本の労働市場や社会構造の大きな変化が深く関わっています。

- 少子高齢化による若手労働人口の減少

日本の生産年齢人口(15〜64歳)は、1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。これにより、従来のような新卒一括採用だけでは、企業が求める人数の若手人材を確保することが年々困難になっています。この「新卒採用の難化」を補うための有効な手段として、第二新卒採用がクローズアップされているのです。新卒市場で獲得できなかった層に再度アプローチできる第二新卒採用は、企業にとって貴重な若手人材の獲得チャネルとなっています。 - キャリア観の多様化と終身雇用の形骸化

かつて日本のスタンダードであった「終身雇用」「年功序列」といった雇用システムは、もはや当たり前ではなくなりました。現代の若者は、「一つの会社に定年まで勤め上げる」という価値観よりも、「スキルアップや自己実現のために、より良い環境を求めて転職する」というキャリア観を持つことが一般的になっています。

この変化は、早期離職に対するネガティブなイメージを払拭しました。「合わない環境に我慢し続ける」のではなく、「より自分らしく輝ける場所を早期に見つける」ことは、合理的なキャリア戦略の一つとして認識されるようになっています。こうした社会的な価値観の変化が、第二新

卒という人材層を生み出し、企業側も彼らを積極的に受け入れる土壌を育んでいます。 - 入社後のミスマッチによる早期離職の増加

厚生労働省の調査によると、新規大卒就職者のうち、就職後3年以内に離職する人の割合は長年3割前後で推移しています(参照:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」)。

この背景には、学生が企業の情報収集を十分に行えないまま就職活動を進めたり、企業側も自社の魅力を一方的に伝えるだけで、仕事の厳しさや課題といったリアルな情報を伝えきれていなかったりすることによる「入社後のミスマッチ」が存在します。

こうしたミスマッチを経験した第二新卒は、「次の職場選びでは絶対に失敗したくない」という強い思いを持っています。そのため、企業研究を徹底的に行い、自身の適性やキャリアプランと真剣に向き合います。企業にとっては、このような慎重かつ意欲的な候補者を採用することで、入社後の定着率向上やミスマッチの低減が期待できるのです。 - 変化への対応力が求められるビジネス環境

テクノロジーの進化やグローバル化により、ビジネス環境は目まぐるしく変化しています。このような時代において、企業が生き残るためには、既存のやり方にとらわれず、新しい価値観やスキルを積極的に取り入れていく姿勢が不可欠です。

第二新卒は、社会人経験がありながらも特定の企業文化に染まりきっていないため、新しい知識やスキルをスポンジのように吸収し、変化に柔軟に対応できる素地を持っています。彼らが組織に加わることで、既存の社員にも良い刺激を与え、組織全体の活性化やイノベーションの創出につながることが期待されています。

これらの背景から、第二新卒採用は単なる欠員補充や人手不足の解消策ではなく、企業の持続的な成長と変革を実現するための戦略的な一手として、その重要性を増しているのです。

新卒・既卒・中途採用との違い

第二新卒採用を効果的に進めるためには、他の採用区分である「新卒」「既卒」「中途(キャリア)採用」との違いを明確に理解し、それぞれの特性に応じた採用戦略を立てることが不可欠です。ここでは、各採用区分との違いを、対象者、スキル、期待値などの観点から比較・解説します。

まずは、それぞれの違いを一覧表で確認してみましょう。

| 項目 | 第二新卒 | 新卒 | 既卒 | 中途(キャリア) |

|---|---|---|---|---|

| 対象者 | 卒業後1~3年で社会人経験あり | 卒業予定の学生 | 卒業後、正社員経験なし | 社会人経験者(3年以上が目安) |

| 社会人経験 | あり(短い) | なし | なし | あり(長い) |

| 期待されるスキル | 基本的社会人スキル、ポテンシャル | ポテンシャル、学習意欲 | ポテンシャル | 専門スキル、即戦力性 |

| 教育コスト | 比較的低い | 高い | 比較的高い | 低い |

| 柔軟性・適応力 | 高い | 高い | 高い | 個人による |

| 採用時期 | 通年 | 主に4月入社向け | 通年 | 通年(欠員補充など) |

この表を踏まえ、それぞれの違いをより詳しく見ていきましょう。

新卒採用との違い

新卒採用と第二新卒採用は、共に若手人材を対象とするポテンシャル採用という側面がありますが、決定的な違いは「社会人経験の有無」です。

- 対象者とスキルレベル:

新卒採用の対象は、主に大学や専門学校などを卒業予定の学生です。彼らは社会人経験がないため、企業は特定のスキルよりも、地頭の良さ、学習意欲、コミュニケーション能力といった潜在能力(ポテンシャル)を重視して選考します。入社後は、ビジネスマナー研修やPCスキルの基礎研修など、社会人としてのイロハから教育する必要があります。

一方、第二新卒は短期間であれ社会人経験を持っています。そのため、電話応対、メール作成、報連相(報告・連絡・相談)といった基本的なビジネスマナーやビジネスコミュニケーションの作法が身についています。この差は大きく、新卒採用に比べて導入研修のコストや時間を大幅に削減できるというメリットにつながります。 - 職業観と志望動機:

新卒の学生は、業界研究や企業研究を通じて志望動機を形成しますが、どうしても「イメージ」や「憧れ」が先行しがちです。社会に出て働くことのリアリティを完全には理解できていないため、入社後に「思っていたのと違った」というギャップを感じるケースも少なくありません。

対して第二新卒は、一度「働く」という現実を経験しています。その中で感じた課題や自身の適性を踏まえ、「次こそは、こういう環境で、こんな風に働きたい」という、より具体的で地に足のついた職業観を持っています。そのため、志望動機にも深みと説得力があり、企業側は候補者のキャリア志向と自社が提供できる環境がマッチしているかを判断しやすくなります。 - 採用時期と入社タイミング:

新卒採用は、経団連の指針などもあり、広報活動や選考、内定出しの時期がある程度決まっており、入社も4月一括が基本です。

第二新卒採用は、候補者の離職タイミングが個々に異なるため、通年で採用活動を行うことが可能です。これにより、企業は事業計画に応じた柔軟な人員補充ができます。例えば、「急な欠員が出た」「新規プロジェクトが立ち上がった」といった際に、スピーディーに若手人材を確保できるのは大きな利点です。

既卒との違い

第二新卒と混同されやすいのが「既卒」です。両者の違いは、「正社員としての就業経験があるかないか」という一点に集約されます。

- 定義と社会人経験:

既卒とは、「学校を卒業後、一度も正社員として就職した経験がない求職者」を指します。卒業後に公務員試験の勉強を続けていた、留学していた、あるいは就職活動がうまくいかなかったなど、その背景は様々です。アルバイト経験はあっても、正社員として組織の一員として働いた経験はありません。

これに対し、第二新卒は正社員としての就業経験があります。この経験の有無が、ビジネススキルの差として現れます。第二新卒は、前職で業務命令を受け、責任を持って仕事を進め、評価されるという一連のサイクルを経験しています。この経験は、仕事に対する当事者意識や責任感を育む上で非常に重要です。 - 企業側の評価ポイント:

既卒者を採用する際、企業側は「なぜ正社員として就職しなかったのか」という理由を慎重に確認します。その理由に納得感があり、本人の学習意欲やポテンシャルが高いと判断されれば、新卒と同様の枠で採用されることが多くあります。

第二新卒者に対しては、「なぜ前の会社を短期間で辞めたのか」という退職理由が評価の焦点となります。この理由が他責的でなく、自身の課題として捉え、次への糧にしようという前向きな姿勢が見えれば、むしろ「課題発見能力と改善意欲がある」とポジティブに評価されることもあります。

中途採用(キャリア採用)との違い

一般的に「中途採用」と言われるキャリア採用と第二新卒採用は、共に社会人経験者を対象としますが、企業が求めるもの(期待値)が根本的に異なります。

- 求めるスキルと期待値:

中途採用(キャリア採用)は、特定のポジションの欠員補充や事業拡大のために、特定のスキルや専門性、実績を持つ「即戦力」を求める採用です。企業は、候補者が持つ経験やスキルが、自社の課題をいかに解決し、事業に貢献してくれるかをシビアに評価します。採用後は、すぐに担当業務で成果を出すことが期待されます。

一方、第二新卒採用は、即戦力性を求めるものではありません。もちろん基本的な社会人スキルは求めますが、それ以上に将来の成長を見込んだ「ポテンシャル採用」の色合いが濃くなります。前職での経験は、あくまでその人のポテンシャルや人柄を判断するための一つの材料です。企業は、入社後の教育や経験を通じて、将来のコア人材へと成長していくことを期待しています。 - 柔軟性と組織への適応:

キャリア採用で採用されるベテラン社員は、豊富な経験と専門知識を持つ一方で、前職までのやり方や成功体験に固執してしまうことがあります。これが新しい組織の文化やルールと衝突し、馴染むのに時間がかかるケースも少なくありません。

第二新卒は、社会人経験が浅い分、良くも悪くも「特定のやり方」が染み付いていません。そのため、新しい環境や社風、仕事の進め方を素直に受け入れ、スポンジのように吸収していく高い柔軟性を持っています。これは、組織の同質化を防ぎ、新たな風を吹き込むという観点からも大きなメリットです。 - 給与水準と採用コスト:

即戦力であるキャリア採用者の給与は、その人の経験やスキル、前職の年収などを考慮して決定されるため、比較的高くなる傾向があります。

第二新卒者の給与は、ポテンシャルを評価する形になるため、新卒に少しプラスした程度か、同年代の社員と同水準で設定されることが多く、即戦力人材と比較して人件費を抑えることができます。

このように、第二新卒は他のどの採用区分とも異なる独自のポジションにあります。この特性を正しく理解し、採用目的を明確にすることが、第二新卒採用を成功させるための重要な鍵となるのです。

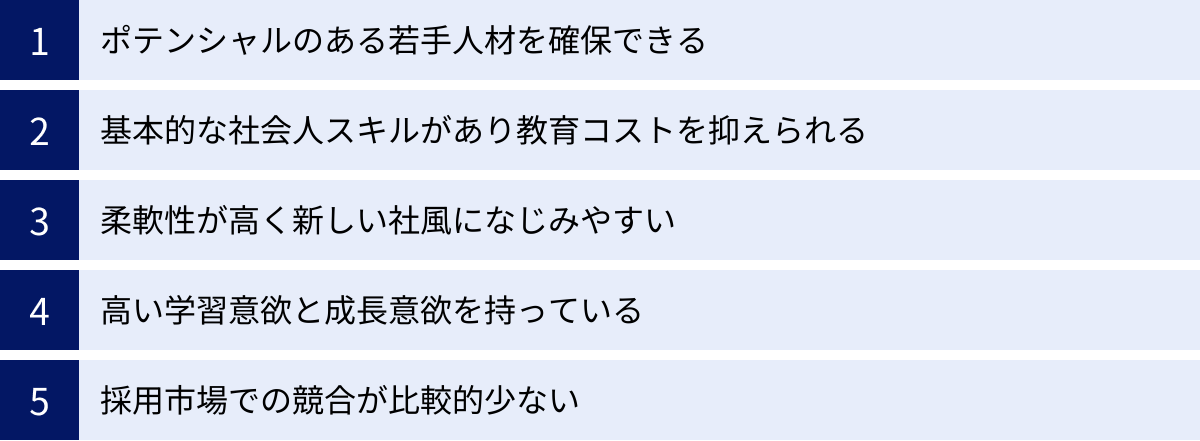

企業が第二新卒を採用する5つのメリット

第二新卒採用は、単に若手人材を確保する以上の、多くの戦略的なメリットを企業にもたらします。ここでは、企業が第二新卒を採用することで得られる5つの主要なメリットについて、具体的な理由とともに深く解説していきます。

① ポテンシャルのある若手人材を確保できる

新卒採用市場は、依然として大手企業や有名企業に人気が集中し、中小・ベンチャー企業にとっては優秀な学生との接点を持つこと自体が難しいのが現状です。しかし、第二新卒採用は、この状況を打開する大きなチャンスを秘めています。

新卒時に知名度やイメージだけで大企業に入社したものの、「もっと若いうちから裁量権のある仕事がしたい」「組織の歯車ではなく、事業の成長に直接貢献したい」といった理由で、早期に転職を考える若者は少なくありません。彼らは、社会人経験を通じて、企業規模や知名度よりも「仕事のやりがい」や「自己成長できる環境」を重視するようになっています。

このような価値観の変化は、独自の強みや魅力を持つ中小・ベンチャー企業にとって追い風です。新卒採用市場では出会えなかったような、高いポテンシャルを持つ優秀な人材に、第二新卒市場で改めてアプローチできるのです。

また、第二新卒者は一度社会に出たことで、学生時代には漠然としていた自身のキャリアプランや適性がより明確になっています。そのため、「なぜこの業界なのか」「なぜこの会社でなければならないのか」という問いに対して、実体験に基づいた説得力のある答えを持っています。これは、入社後のミスマッチを防ぎ、長期的な活躍につながる重要な要素です。企業は、彼らのポテンシャルに投資することで、将来の組織を担うコア人材を育成していくことが可能になります。

② 基本的な社会人スキルがあり教育コストを抑えられる

新卒採用における最大のコストの一つが「教育」です。挨拶や名刺交換といったビジネスマナーの基本から、ビジネス文書の作成、報連相の徹底、PCの基本操作まで、社会人としての基礎をゼロから教えるには、多大な時間と費用、そして教育担当者の労力がかかります。

その点、第二新卒は、これらの基本的な社会人スキルを既に前職で習得しています。

- ビジネスマナー: 正しい敬語の使い方、電話応対、来客応対など、ビジネスの現場で求められる基本的な作法が身についています。

- ビジネスコミュニケーション: 上司や同僚への「報告・連絡・相談」の重要性を理解し、実践できます。社内外の関係者との円滑なコミュニケーションの基礎ができています。

- PCスキル: Wordでの文書作成、Excelでの簡単なデータ集計やグラフ作成、PowerPointでの資料作成、ビジネスメールのやり取りなど、多くの職場で共通して必要とされるITスキルを持っています。

これらのスキルが備わっているため、企業は新卒社員にかかるような導入研修を大幅に簡略化、あるいは省略できます。これにより、研修にかかる直接的な費用だけでなく、教育担当者の工数や、新入社員が一人で業務をこなせるようになるまでの期間を短縮できるのです。浮いたリソースを、より専門的な業務知識やスキルを習得させるためのOJT(On-the-Job Training)や、個別の育成プログラムに集中投下できるため、効率的かつ効果的な人材育成が可能になります。これは、人的リソースが限られる中小企業にとって特に大きなメリットと言えるでしょう。

③ 柔軟性が高く新しい社風になじみやすい

中途採用で経験豊富なベテラン社員を採用した場合、その高い専門性が期待される一方で、前職での成功体験や仕事の進め方が「固定観念」となり、新しい組織の文化ややり方に適応する上で障壁となることがあります。いわゆる「前職ではこうだった」という発想が、変化を阻害してしまうケースです。

これに対し、第二新卒は社会人経験が1〜3年と短いため、特定の企業文化に深く染まっていません。彼らは、前職のやり方が唯一の正解ではないことを理解しており、新しい環境のルールや価値観を素直に受け入れる柔軟性を持っています。

この柔軟性は、組織に新たな風を吹き込み、活性化させる起爆剤となり得ます。既存の社員にとっては当たり前になっていた業務プロセスや慣習に対して、第二新卒が「なぜこのやり方なのですか?」と素朴な疑問を投げかけることで、業務改善のきっかけが生まれることもあります。

また、年齢が若く、既存の若手社員とも世代が近いため、職場に溶け込みやすいという利点もあります。同世代の仲間がいることで、コミュニケーションが活発になり、チーム全体の士気向上にもつながるでしょう。このように、第二新卒の存在は、組織の硬直化を防ぎ、ダイバーシティを推進する上でも重要な役割を果たすのです。

④ 高い学習意欲と成長意欲を持っている

第二新卒者が転職を決意する背景には、多くの場合、「現職では得られない成長機会を求めている」という強い動機があります。

- 「もっと専門的なスキルを身につけたい」

- 「裁量権を持って、若いうちから責任ある仕事に挑戦したい」

- 「尊敬できる上司や同僚から刺激を受けながら働きたい」

一度社会に出て挫折や課題を経験したからこそ、「次の職場では絶対に成功したい」「自分を成長させたい」というハングリー精神や向上心は、新卒社員のそれとは一線を画します。彼らにとって、転職はキャリアにおける重要な再スタートであり、その成功にかける思いは非常に強いものがあります。

この高いモチベーションは、入社後のパフォーマンスに直結します。新しい業務知識やスキルを驚くべきスピードで吸収し、主体的に仕事に取り組む姿勢は、周囲の社員にも良い影響を与えるでしょう。企業側が、こうした彼らの成長意欲に応えるための育成体制やキャリアパスをしっかりと用意すれば、そのポテンシャルを最大限に引き出し、期待を上回る成果を上げてくれる可能性を秘めています。第二新卒の「学びたい」というエネルギーは、企業にとって非常に価値のある無形資産なのです。

⑤ 採用市場での競合が比較的少ない

一般的に、採用市場における競争の激しさは、新卒採用や、高い専門性を持つハイクラス人材を対象としたキャリア採用においてピークに達します。多くの企業が同じターゲット層を狙うため、採用コストが高騰し、内定辞退も多発します。

一方で、第二新卒市場は、これまで「早期離職者」というネガティブなレッテルから、採用ターゲットとして敬遠する企業も少なくありませんでした。しかし、近年その価値が見直され、採用に乗り出す企業は増えているものの、新卒やハイクラス層の市場に比べれば、まだ競合は緩やかと言えます。

これは、採用活動を行う企業にとって、「ブルーオーシャン(競争の少ない未開拓市場)」で優秀な人材を発掘できるチャンスを意味します。特に、新卒採用で苦戦している企業や、採用ブランド力がまだ高くない企業にとっては、第二新卒採用は非常に有効な戦略です。

ただし、注意点として、第二新卒の価値が広く認知されるにつれて、この市場の競争も年々激化しているという事実があります。今後、このメリットが薄れていく可能性も視野に入れ、他社に先んじて第二新卒採用のノウハウを蓄積し、魅力的な受け入れ体制を構築しておくことが、将来にわたる人材獲得競争を勝ち抜く上で重要になるでしょう。

知っておくべき第二新卒採用の2つのデメリット

多くのメリットがある一方で、第二新卒採用には特有の難しさやリスクも存在します。これらのデメリットを事前に理解し、適切な対策を講じることが、採用の失敗を防ぎ、成功確率を高める上で不可欠です。ここでは、企業が直面しがちな2つの主要なデメリットとその対策について解説します。

① 早期離職のリスクがある

第二新卒採用を検討する人事担当者が最も懸念するのが、この「再び早期離職してしまうのではないか」というリスクです。一度、短期間で会社を辞めているという事実は、候補者の忍耐力や定着性に対して、どうしても疑問符を投げかけます。

デメリットの深掘り:

この懸念は、あながち杞憂とは言えません。退職理由が「人間関係がうまくいかなかった」「仕事が合わなかった」といった場合、その原因が候補者自身のコミュニケーションスタイルや自己分析の甘さに起因している可能性も否定できません。もし、課題を他責にする傾向があったり、ストレス耐性が極端に低かったりする人材を採用してしまえば、新しい環境でも同様の問題に直面し、再び短期での離職に至るケースは十分に考えられます。

採用と育成には多大なコストがかかります。時間と費用をかけて採用した人材がすぐに辞めてしまえば、その損失は計り知れません。現場の士気低下にもつながりかねない、非常に大きなリスクです。

対策と心構え:

このリスクを回避するために最も重要なのは、採用選考、特に面接のプロセスで「退職理由」を徹底的に深掘りすることです。

- 退職理由の客観的分析:

候補者が語る退職理由を鵜呑みにせず、その背景にある事実や構造的な問題を明らかにします。「上司と合わなかった」のであれば、「具体的にどのような点で合わなかったのか」「自分から関係改善のために何か働きかけはしたか」「その経験から何を学んだか」といった質問を重ね、候補者が自身の課題を客観的に捉えられているかを確認します。ネガティブな経験を、次への学びや成長の糧としてポジティブに転換できているかが、重要な見極めポイントです。 - 再現性の確認:

前職で離職に至った状況が、自社で再現される可能性はないかを見極めます。例えば、「残業の多さ」が理由であれば、自社の労働環境の実態を正直に伝え、候補者が許容できる範囲内であるかを確認する必要があります。ここでミスマッチが生じると、同じ理由での離職につながりかねません。 - 入社後のフォロー体制の構築:

採用はゴールではなくスタートです。特に第二新卒者は、新しい環境に馴染めるか、今度こそ活躍できるかという不安を抱えています。入社後は、定期的な1on1ミーティングの実施、メンター制度の導入、相談しやすい雰囲気づくりなど、手厚いフォローアップ体制を整えることが不可欠です。早期に悩みをキャッチし、解決をサポートすることで、定着率を大幅に高めることができます。

早期離職のリスクはゼロにはできません。しかし、適切な見極めと入社後の丁寧なサポートによって、そのリスクを最小限に抑えることは十分に可能です。

② 即戦力としての活躍は期待しにくい

第二新卒のメリットとして「基本的な社会人スキルがある」ことを挙げましたが、これを「即戦力」と混同してはいけません。第二新卒は、あくまでポテンシャル採用の枠組みであり、特定の業務における高い専門性や、入社後すぐに利益を生み出すような活躍は期待しにくいのが実情です。

デメリットの深掘り:

社会人経験が1〜3年程度では、一つの業務を深く掘り下げたり、業界特有の専門知識を体系的に習得したりするには時間が足りません。彼らが持っているのは、あくまで汎用的なビジネススキルや、前職の限定的な業務経験です。

そのため、現場の部署が「欠員が出て業務が回らないから、すぐにでも一人で仕事をこなせる人が欲しい」といった「即戦力」を強く求めている場合、第二新卒を採用すると期待値のズレが生じます。現場からは「話が違う」「思ったより仕事ができない」といった不満が噴出し、受け入れ体制が崩壊してしまう可能性があります。また、本人も過度なプレッシャーを感じ、自信を失ってしまうかもしれません。

対策と心構え:

このミスマッチを防ぐためには、採用に関わる全部署で「第二新卒に何を期待するのか」という目的と期待値を事前にすり合わせ、共通認識を持つことが極めて重要です。

- 採用目的の明確化:

今回の採用は、「将来のリーダー候補を育てるための長期的な投資」なのか、それとも「目先の業務を回すための即戦力補充」なのかを明確にします。もし後者であれば、第二新卒ではなく、経験豊富なキャリア採用を検討すべきです。「なぜ第二新卒を採用するのか」という目的を言語化し、関係者全員で共有しましょう。 - 育成計画の策定と周知:

第二新卒は「育てる」対象であるという前提に立ち、具体的な育成計画(オンボーディングプラン)を策定します。入社後3ヶ月、半年、1年といった期間ごとに、どのようなスキルを身につけ、どのレベルの業務を任せるのかをロードマップとして示します。そして、その計画を配属先の部署長やOJT担当者、メンターに事前に共有し、「焦らず、じっくり育てる」という意識を醸成します。 - リアルな情報提供(RJP):

選考段階で、候補者に対して「入社後すぐに大きな成果を求めているわけではない」「まずは当社のやり方を学んでもらい、半年後くらいから徐々に独り立ちしてほしい」といった、企業側の期待値を正直に伝えることも有効です(RJP: Realistic Job Preview)。これにより、候補者は安心して入社後のキャリアをスタートできますし、企業側も過度な期待によるギャップを防ぐことができます。

第二新卒は、磨けば光る原石です。その原石を輝かせるためには、適切な研磨(=育成)のプロセスが不可欠であることを、組織全体で理解しておく必要があります。

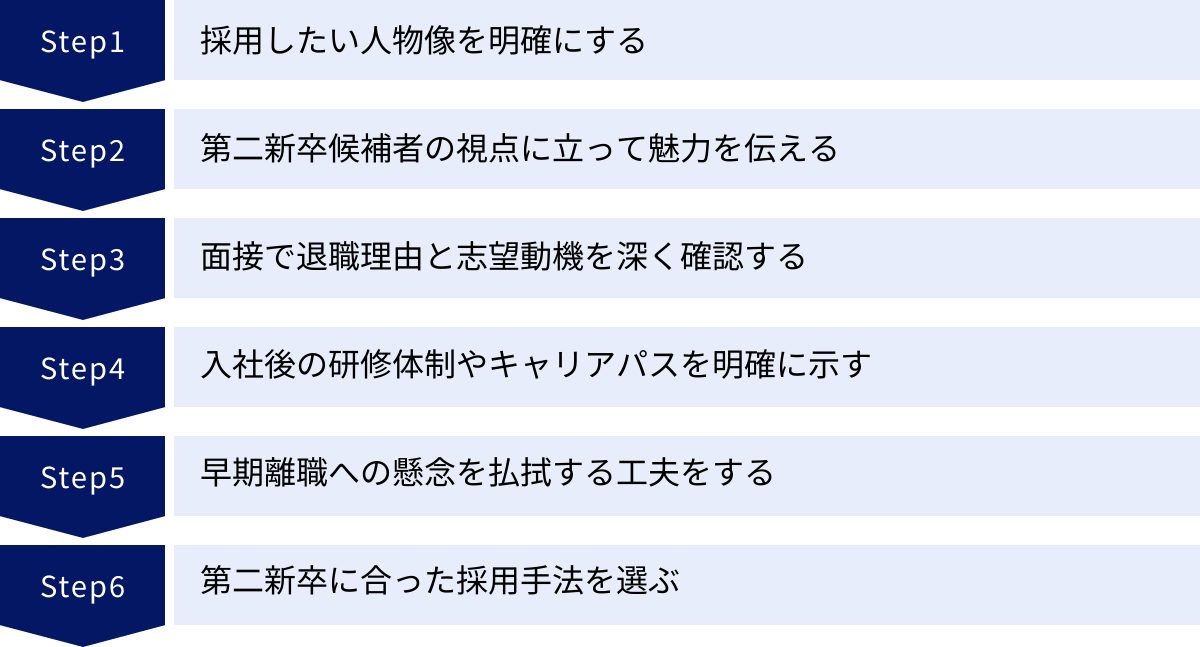

第二新卒の採用を成功させるための6つのポイント

第二新卒採用のメリットを最大化し、デメリットを最小化するためには、戦略的かつ丁寧なアプローチが求められます。ここでは、採用活動を成功に導くための6つの具体的なポイントを、実践的な視点から解説します。

① 採用したい人物像を明確にする

採用活動を始める前に、まず行うべき最も重要なステップが「自社が求める第二新卒とは、具体的にどのような人物なのか」を解像度高く定義することです。この人物像(ペルソナ)が曖昧なままだと、採用基準がブレてしまい、面接官によって評価が異なったり、結果的に自社にマッチしない人材を採用してしまったりするリスクが高まります。

人物像を明確にするためには、以下の3つの軸で整理するのが効果的です。

- スキル(Skill):

- MUST(必須条件): これがなければ採用が難しい、最低限必要なスキルや経験。「社会人経験1年以上」「基本的なPCスキル(Word, Excel)」など。

- WANT(歓迎条件): あればプラス評価になるが、必須ではないスキルや経験。「営業経験」「特定の業界知識」「語学力」など。

第二新卒採用では、専門スキルよりもポテンシャルを重視するため、MUST条件はできるだけ絞り込み、門戸を広げることが重要です。

- スタンス(Stance):

仕事に対する姿勢や価値観、行動特性などを指します。これが自社の求める働き方と合致しているかは、入社後の活躍と定着に大きく影響します。- 例:「主体的に課題を見つけ、行動できるか」「チームワークを重視し、他者と協働できるか」「変化を恐れず、新しいことに挑戦する意欲があるか」「素直に人の意見を聞き入れ、学習できるか」など。

現場で活躍している社員の特性を分析し、共通項を洗い出すのも良い方法です。

- 例:「主体的に課題を見つけ、行動できるか」「チームワークを重視し、他者と協働できるか」「変化を恐れず、新しいことに挑戦する意欲があるか」「素直に人の意見を聞き入れ、学習できるか」など。

- カルチャーフィット(Culture Fit):

企業の文化や価値観、雰囲気に馴染めるかどうかです。スキルやスタンスが高くても、カルチャーが合わなければ、本人にとっても組織にとっても不幸な結果になりかねません。- 例:「スピード感のある環境を好むか、じっくり取り組む環境を好むか」「論理性を重視する文化か、情熱を重視する文化か」「風通しが良くフラットな組織か、階層がしっかりした組織か」など。

自社の「当たり前」を言語化し、どのような価値観を大切にしている組織なのかを明確にしましょう。

- 例:「スピード感のある環境を好むか、じっくり取り組む環境を好むか」「論理性を重視する文化か、情熱を重視する文化か」「風通しが良くフラットな組織か、階層がしっかりした組織か」など。

これらの要素を具体的に定義し、採用関係者全員(経営層、人事、配属先部署)で共有・合意形成しておくことが、一貫性のある採用活動の基盤となります。

② 第二新卒候補者の視点に立って魅力を伝える

採用は、企業が候補者を選ぶだけでなく、候補者も企業を選ぶ「相互選択」の場です。特に、キャリアの再スタートに慎重になっている第二新卒の心をつかむためには、彼らが何を不安に思い、何を求めているのかを深く理解し、その視点に立って自社の魅力を伝える必要があります。

第二新卒が企業選びで重視する点は、主に以下の通りです。

- 成長できる環境:「今度こそ、着実にスキルアップしたい」という思いが強いため、研修制度の充実度、OJTの質、資格取得支援制度、キャリアパスの明確さなどを重視します。

- 働きがいと貢献実感:「自分の仕事が会社の成長にどう繋がるのか」を実感したいと考えています。事業の社会的な意義や、若手にも裁量権が与えられる風土などをアピールすることが有効です。

- 良好な人間関係と社風: 前職の退職理由が人間関係であるケースも多いため、職場の雰囲気や社員の人柄を非常に気にします。社員インタビューや座談会の機会を設け、リアルな姿を見せることが安心につながります。

- ワークライフバランス: 過度な残業や休日出勤で心身を疲弊した経験から、健全な労働環境を求める傾向が強いです。平均残業時間、有給休暇取得率、福利厚生といった具体的なデータを正直に開示することが信頼を得る鍵です。

これらのニーズに対し、自社が提供できる価値(EVP: Employee Value Proposition)は何かを考え、求人票の文面、会社説明資料、面接での対話など、あらゆるコミュニケーションの場で「第二新卒である、あなたのためのメッセージ」として具体的に伝える工夫が求められます。

③ 面接で退職理由と志望動機を深く確認する

第二新卒の採用面接における最重要ミッションは、「早期離職のリスク」と「自社とのマッチ度」を正確に見極めることです。そのために、特に「前職の退職理由」と「自社への志望動機」の2つは、時間をかけて深く掘り下げる必要があります。

- 退職理由の確認:

単に「なぜ辞めたのか」を聞くだけでは不十分です。重要なのは、その経験を通じて何を学び、次にどう活かそうとしているかという「学習能力」と「ポジティブ転換力」です。- (深掘りの質問例)

- 「その課題に対して、ご自身で何か改善しようと試みたことはありますか?」

- 「その経験から、ご自身の強みや弱みについて、何か新しい発見はありましたか?」

- 「次の職場では、その学びをどのように活かしていきたいですか?」

他責傾向が強く、環境のせいばかりにしている候補者は要注意です。自身の課題として向き合い、前向きな姿勢が見えるかを見極めましょう。

- (深掘りの質問例)

- 志望動機の確認:

「なぜ、たくさんある会社の中で、うちの会社なのか?」を、候補者自身の言葉で、論理的に説明できるかを確認します。- (深掘りの質問例)

- 「当社のどのような点に魅力を感じていただけましたか?それは、前職では得られなかったことですか?」

- 「同業他社もご覧になっていると思いますが、当社との違いはどこにあると感じますか?」

- 「あなたのキャリアプランと、当社で実現できることは、どのように繋がっていますか?」

企業研究が浅く、どの会社にも当てはまるような一般的な動機しか語れない場合は、入社意欲が低いか、自己分析が不十分である可能性があります。自社の事業内容やビジョンと、候補者の価値観や目標が具体的にリンクしているかを確かめることが重要です。

- (深掘りの質問例)

④ 入社後の研修体制やキャリアパスを明確に示す

成長意欲の高い第二新卒にとって、「この会社に入社したら、自分はどのように成長していけるのか」という未来像を具体的にイメージできるかどうかは、入社を決断する上で非常に重要な判断材料です。彼らの不安を払拭し、入社への期待感を醸成するために、育成プランとキャリアの見通しを明確に提示しましょう。

- 研修体制の提示:

- 入社後のオンボーディングプラン(最初の3ヶ月間で何をするか)

- OJT担当者やメンター制度の有無

- 部署ごとの勉強会や、全社的な研修プログラム(ロジカルシンキング研修、リーダーシップ研修など)

- 資格取得支援制度や書籍購入補助制度の有無

- キャリアパスの提示:

- モデルケースの紹介:「第二新卒で入社した先輩社員が、3年後にはプロジェクトリーダーとして活躍している」といった具体的なキャリアモデルを示すと、候補者は自身の将来像を重ね合わせやすくなります。

- キャリアの選択肢: 将来的にどのような職種(例:スペシャリスト、マネジメント)を目指せるのか、社内公募制度や異動の可能性があるかなど、キャリアの多様性を示すことも魅力になります。

これらの情報を、ただ羅列するのではなく、「私たちはあなたの成長に本気でコミットします」というメッセージと共に伝えることで、候補者は「この会社なら安心してキャリアを築いていけそうだ」と感じ、入社意欲を高めることができます。

⑤ 早期離職への懸念を払拭する工夫をする

企業が早期離職を懸念するのと同様に、第二新卒候補者も「次の会社選びで失敗したくない」という強い思いを持っています。この双方の不安を解消し、ミスマッチを防ぐためには、入社前に企業と候補者の相互理解を深めるプロセスが効果的です。

- カジュアル面談の実施:

選考とは別に、現場の若手社員やマネージャーと気軽に話せる「カジュアル面談」の場を設けます。候補者は、面接では聞きにくいようなリアルな質問(例:「実際、残業はどれくらいですか?」「仕事の厳しい点は何ですか?」)をしやすくなり、企業の素顔を知ることができます。 - RJP(Realistic Job Preview)の実践:

意図的に、企業の「ありのままの姿」を見せるアプローチです。良い面だけでなく、「今、会社が抱えている課題」「この仕事の大変な部分」「乗り越えなければならない壁」といったネガティブな情報も率直に開示します。これにより、候補者は過度な期待を抱くことなく、現実を理解した上で入社判断ができます。短期的には辞退者が出るかもしれませんが、長期的には入社後のギャップによる離職を防ぎ、定着率の向上に繋がります。 - 体験入社や職場見学:

可能であれば、半日〜1日程度の体験入社や、オフィスを見学して社員が働いている様子を実際に見てもらう機会を設けるのも非常に有効です。百聞は一見に如かず。職場の雰囲気や社員同士のコミュニケーションを肌で感じることで、候補者の納得感は格段に高まります。

⑥ 第二新卒に合った採用手法を選ぶ

求める人物像が明確になったら、その人物像に出会える可能性が最も高い採用チャネルを選ぶ必要があります。やみくもに求人を出すのではなく、ターゲット層や採用予算に応じて、複数の採用手法を戦略的に組み合わせることが成功の鍵です。

例えば、「ITエンジニア経験のある第二新卒」を探しているのに、営業職に強いエージェントに依頼しても効果は薄いでしょう。各採用手法の特性を理解し、自社の採用ターゲットがどこにいるのかを見極めて、最適な手法を選択することが重要です。具体的な採用手法については、次の章で詳しく解説します。

第二新卒採用に有効な採用手法とサービス

第二新卒の採用を成功させるには、彼らが情報収集や転職活動で利用するプラットフォームを理解し、適切なアプローチを行うことが不可欠です。ここでは、第二新卒採用で特に有効とされる代表的な採用手法と、それぞれの具体的なサービスについて、その特徴や活用ポイントを解説します。

| 採用手法 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| 人材紹介(転職エージェント) | ・採用工数の削減 ・成功報酬型でリスクが低い ・非公開求人で優秀層にアプローチ可能 |

・採用コストが比較的高額(年収の30~35%) ・エージェントの質に成果が左右される |

・採用担当者のリソースが不足している ・特定のスキルを持つ人材をピンポイントで探したい |

| 求人サイト(転職サイト) | ・圧倒的な登録者数で広く母集団形成が可能 ・掲載費用が比較的安価 ・企業の知名度向上にも繋がる |

・応募者対応の工数が大きい ・多数の求人に埋もれやすい ・応募者の質がばらつく可能性がある |

・多くの候補者に自社を知ってもらいたい ・複数名の採用を計画している |

| ダイレクトリクルーティング | ・潜在層へのアプローチが可能 ・採用コストを抑えられる可能性がある ・自社の魅力を直接伝えられる |

・候補者検索やスカウト文作成など運用工数がかかる ・採用ノウハウの蓄積が必要 |

・採用したい人物像が明確 ・攻めの採用で優秀層を獲得したい |

| 転職イベント・合同説明会 | ・多くの候補者と直接対話できる ・企業の熱意や社風を直接伝えられる ・その場で候補者の反応がわかる |

・出展コストや準備の工数が大きい ・競合他社と比較されやすい |

・企業の知名度を高めたい ・候補者と直接コミュニケーションを取りたい |

人材紹介(転職エージェント)

人材紹介は、転職エージェントが企業に代わって候補者を探し、紹介してくれるサービスです。企業は採用要件をエージェントに伝えるだけで、それに合った人材をスクリーニングして紹介してくれるため、採用担当者の工数を大幅に削減できるのが最大のメリットです。費用は成功報酬型が一般的で、採用が決定するまでコストがかからないため、リスクを抑えて採用活動を始められます。

リクルートエージェント

業界最大級の登録者数を誇り、その実績とブランド力は群を抜いています。幅広い業種・職種をカバーしており、第二新卒を含む若手層の登録者も非常に多いのが特徴です。多様なバックグラウンドを持つ候補者の中から、自社にマッチする人材を見つけ出せる可能性が高いでしょう。(参照:リクルートエージェント公式サイト)

doda

パーソルキャリアが運営する、転職サイトとエージェントサービスを一体で提供しているのが大きな特徴です。サイト登録者の中からエージェントがアクティブな転職希望者を見つけ出してアプローチするため、質の高い母集団形成が期待できます。特に20代〜30代前半の若手・中堅層のサポートに定評があります。(参照:doda公式サイト)

type転職エージェント

主にIT・Web業界、ものづくり(メーカー)、営業職、ハイクラス層などに強みを持つ転職エージェントです。一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)の求職者に特化しており、丁寧なキャリアカウンセリングを通じて、候補者の志向性と企業のニーズを高い精度でマッチングさせることに定評があります。専門性の高い第二新卒を探す場合に有効です。(参照:type転職エージェント公式サイト)

求人サイト(転職サイト)

求人サイトは、Web上に求人情報を掲載し、候補者からの応募を待つ「待ち」の採用手法です。圧倒的な登録者数を誇るサイトが多く、不特定多数の求職者に広く自社をアピールできるため、多くの母集団を形成したい場合に適しています。掲載プランによって費用は異なりますが、人材紹介に比べてコストを抑えやすい傾向にあります。

リクナビNEXT

リクルートが運営する、日本最大級の社会人向け転職サイトです。その知名度から、転職を考え始めたばかりの潜在層から、積極的に活動している顕在層まで、非常に幅広い層の第二新卒が登録しています。スカウト機能も充実しており、企業側から気になる候補者にアプローチすることも可能です。(参照:リクナビNEXT公式サイト)

マイナビ転職

マイナビが運営しており、特に20代〜30代の若手社会人の登録者が多いのが特徴です。全国各地に拠点を持ち、地方の求人情報も豊富なため、Uターン・Iターン転職を希望する第二新卒にもアプローチしやすいでしょう。「未経験者歓迎」の求人も多く、ポテンシャル採用である第二新卒との親和性が高いサイトです。(参照:マイナビ転職公式サイト)

エン転職

エン・ジャパンが運営する転職サイトで、「入社後活躍」をコンセプトに掲げているのが最大の特徴です。専門のディレクターとライターが企業を直接取材し、仕事のやりがいだけでなく、厳しさや向いていない人の特徴まで正直に記載した独自の求人記事を作成します。これにより、入社後のミスマッチを低減する工夫がなされており、慎重に企業選びをしたい第二新卒から支持されています。(参照:エン転職公式サイト)

ダイレクトリクルーティングサービス

ダイレクトリクルーティングは、企業がデータベースに登録されている候補者の中から、自社の要件に合う人材を探し出し、直接スカウトメッセージを送る「攻め」の採用手法です。転職潜在層にもアプローチでき、エージェントを介さずに直接コミュニケーションが取れるため、自社の魅力を熱意と共に伝えやすいのがメリットです。

Wantedly

「シゴトでココロオドルひとをふやす」をミッションに掲げるビジネスSNSです。給与や待遇といった条件面ではなく、企業のビジョンやミッションへの「共感」を軸としたマッチングを特徴としています。特に、IT・Web業界のエンジニアやデザイナー、スタートアップやベンチャー企業に関心の高い若手層が多く利用しており、カルチャーフィットを重視する第二新卒採用に適しています。(参照:Wantedly公式サイト)

Green

IT/Web業界に特化したダイレクトリクルーティングサービスです。エンジニア、デザイナー、マーケター、営業など、IT/Web系の職種でキャリアを築きたいと考える意欲的な若手層が多く登録しています。人事担当者からの直接スカウトが活発で、カジュアルな面談から選考に進むケースが多く、スピーディーな採用活動が可能です。(参照:Green公式サイト)

転職イベント・合同説明会

複数の企業が一つの会場に集まり、ブースを出展して求職者と直接対話する形式のイベントです。一度に多くの第二新卒候補者と接点を持つことができ、自社の事業内容や社風、働く社員の魅力をライブで伝えられるのが最大の強みです。候補者の反応をその場で見ながら、柔軟にアピール内容を調整できるのもメリットです。一方で、出展にはコストと準備の工数がかかり、多くの競合他社と比較されるという側面もあります。第二新卒に特化したイベントも開催されているため、ターゲットに合ったものを選ぶことが重要です。

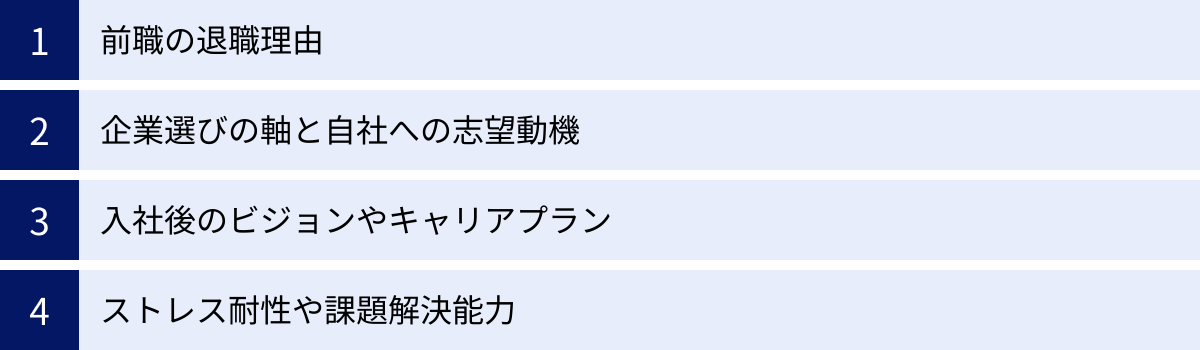

第二新卒採用の面接で見極めるべきこと

面接は、第二新卒候補者のポテンシャルや人柄、自社とのマッチ度を測る上で最も重要なプロセスです。書類だけではわからない、候補者の本質を見抜くために、どのような点に着目し、何を質問すれば良いのでしょうか。ここでは、面接で特に重点的に見極めるべき4つのポイントを解説します。

前職の退職理由

第二新卒の面接において、避けては通れないのが「退職理由」の確認です。しかし、その目的は候補者を問い詰めることではありません。ネガティブな経験から何を学び、どのように未来へ繋げようとしているのか、その思考プロセスと人間的な成熟度を確認することにあります。

見極めるべきポイント:

- 他責にしていないか: 退職の理由をすべて会社や上司、環境のせいにしていないか。自分自身の課題や至らなかった点を認識し、客観的に状況を分析できているか。

- 改善努力の有無: 直面した課題に対して、ただ不満を抱くだけでなく、自分なりに何か改善しようと行動したか。その主体性や問題解決への姿勢を見る。

- 学びと再現性のなさ: その失敗経験から何を学んだか。そして、その学びを踏まえて、次の職場では同じ過ちを繰り返さないと確信できるか。

効果的な質問例:

- 「差し支えない範囲で、前職を退職されようと考えた一番の理由を教えていただけますか?」

- 「その状況を改善するために、ご自身で何か工夫されたり、働きかけたりしたことはありましたか?」

- 「そのご経験を通じて、ご自身の強みや、逆に課題だと感じた点は何でしたか?」

- 「今振り返ってみて、もし同じ状況になったら、次はどのように行動しますか?」

これらの質問を通じて、候補者が過去の経験を乗り越え、成長の糧としているポジティブな姿勢が見えれば、早期離職のリスクは低いと判断できるでしょう。

企業選びの軸と自社への志望動機

退職理由が「過去」の確認であるのに対し、志望動機は「未来」への意思を確認する質問です。ここで見極めるべきは、候補者のキャリアプランと自社が提供できる環境が、いかに高い精度で一致しているかです。この一致度が高ければ高いほど、入社後の活躍と定着が期待できます。

見極めるべきポイント:

- 企業選びの軸の明確さ: 今回の転職活動で、何を最も重視しているのか(成長環境、事業内容、働きがい、社風など)。その軸が明確で、一貫性があるか。

- 企業理解の深さ: なぜ同業のA社やB社ではなく、「自社」なのか。自社の事業の強みや弱み、文化などを正しく理解した上で、魅力を感じているか。ホームページに書かれていることの丸暗記ではなく、自分なりの解釈があるか。

- 貢献意欲と具体性: 自身のどのようなスキルや経験、強みを活かして、自社に貢献したいと考えているか。その内容が具体的で、地に足がついているか。

効果的な質問例:

- 「今回の転職で、企業選びの軸として大切にされていることは何ですか?3つ教えてください。」

- 「その軸に照らし合わせたときに、当社のどのような点に最も魅力を感じられましたか?」

- 「当社の事業やサービスについて、どのような印象をお持ちですか?もし改善できる点があるとしたら、どこだと思いますか?」

- 「入社いただけた場合、あなたの〇〇という強みを、当社の△△という業務でどのように活かせるとお考えですか?」

「誰でもいい」ではなく「あなたがいい」という相互の思いが確認できたとき、それは理想的なマッチングと言えます。

入社後のビジョンやキャリアプラン

成長意欲の高い第二新卒にとって、入社はゴールではなく、新たなキャリアのスタートです。彼らが自社で働くことを通じて、どのような未来を描いているのかを確認することは、長期的な活躍の可能性を測る上で非常に重要です。

見極めるべきポイント:

- 成長意欲の高さと方向性: 入社後、どのようなスキルを身につけ、どのような仕事に挑戦したいか。そのビジョンが明確で、意欲的か。

- キャリアプランと自社の整合性: 候補者が描くキャリアプランは、自社が提供できるキャリアパスや環境と合致しているか。あまりにかけ離れている場合、いずれ不満を抱えて離職する可能性がある。

- 長期的な視点: 3年後、5年後といった中長期的な視点で、会社の中でどのような存在になっていたいか。組織への貢献や後輩育成といった視点も持っているか。

効果的な質問例:

- 「入社後、まずはどのような仕事からチャレンジしていきたいですか?」

- 「3年後、ご自身はどのようなスキルを身につけたビジネスパーソンになっていたいですか?」

- 「当社の環境を活かして、将来的に実現したい夢や目標はありますか?」

- 「キャリアを積んでいく上で、どのような上司や先輩と一緒に働きたいと思いますか?」

壮大な夢物語である必要はありません。等身大で、かつ前向きなキャリアビジョンを語れる候補者は、入社後も目標を持って仕事に取り組んでくれるでしょう。

ストレス耐性や課題解決能力

どんな職場であっても、困難な課題やプレッシャー、人間関係の悩みなど、ストレスを感じる場面は必ずあります。予期せぬ困難に直面したときに、どのように向き合い、乗り越えていくことができるかというストレス耐性や課題解決能力は、社会人として長く活躍するための重要な資質です。

見極めるべきポイント:

- ストレス源の自己認識: 自分がどのような状況でストレスを感じやすいかを客観的に理解しているか。

- ストレスとの向き合い方: ストレスを感じたときに、それを溜め込まずにどのように解消しているか。健全なコーピング(対処)メカニズムを持っているか。

- 困難への対処スタイル: これまでの経験で、最も困難だった仕事や壁にぶつかった経験は何か。その際に、逃げ出さずにどのように考え、行動し、乗り越えたか。

効果的な質問例:

- 「お仕事をする上で、どのようなことにやりがいを感じますか?逆に、どのようなことにストレスを感じやすいですか?」

- 「仕事で高いプレッシャーを感じたとき、どのように気持ちをコントロールしていますか?」

- 「これまでの社会人経験の中で、最も『大変だった』『失敗した』と感じるエピソードと、そこから学んだことを教えてください。」

- 「もし、上司からご自身の能力を少し超えるような、難易度の高い仕事を任されたら、まず何をしますか?」

これらの質問を通じて、逆境におけるその人の思考の癖や行動パターンを把握し、自社の環境で健全にパフォーマンスを発揮できる人材かを見極めましょう。

第二新卒採用に関するよくある質問

ここでは、第二新卒採用を検討・実施する上で、企業の経営者や人事担当者から多く寄せられる質問について、Q&A形式でわかりやすくお答えします。

第二新卒の採用にかかる費用はどのくらい?

第二新卒の採用にかかる費用は、どの採用手法を選択するかによって大きく異なります。費用は、外部に支払う「外部コスト」と、社内で発生する「内部コスト」に大別されます。

【外部コストの目安】

- 人材紹介(転職エージェント):

- 費用形態: 成功報酬型

- 相場: 採用した人材の理論年収の30%~35%程度が一般的です。例えば、年収400万円の人材を採用した場合、120万円~140万円の紹介手数料が発生します。採用が決定するまで費用はかかりませんが、一人あたりの採用単価は最も高くなる傾向があります。

- 求人サイト(転職サイト):

- 費用形態: 掲載課金型

- 相場: 掲載する期間やプラン(掲載順位、原稿ボリュームなど)によって、数十万円から数百万円と幅があります。4週間の基本プランで20万円~50万円程度がひとつの目安です。何人採用できても費用は一定ですが、一人も採用できないリスクもあります。

- ダイレクトリクルーティングサービス:

- 費用形態: 初期費用+月額利用料+成功報酬など、サービスにより多様。

- 相場: 月額5万円~15万円程度の利用料に加え、採用決定時に一人あたり数十万円の成功報酬が発生するモデルが多いです。自社で運用リソースを確保できれば、人材紹介よりも採用単価を抑えられる可能性があります。

【内部コスト】

採用活動には、外部に支払う費用以外にも、以下のような社内人件費(内部コスト)がかかります。

- 採用計画の策定、求人票作成、応募者管理などにかかる人事担当者の人件費

- 書類選考や面接にかかる面接官(現場社員や役員)の人件費

採用コストを考える際は、これらの外部コストと内部コストを総合的に算出し、費用対効果を判断することが重要です。

第二新卒はどんな業界・職種を希望する傾向がある?

第二新卒の希望は多岐にわたりますが、一定の傾向が見られます。彼らは、前職での経験を踏まえ、「成長機会」や「働きがい」、「将来性」を重視して次のキャリアを選ぶことが多いです。

【人気の高い業界】

- IT・Web業界: 市場の成長性が高く、技術革新も速いため、新しいスキルを身につけやすい環境です。若手でも実力次第で重要な役割を任されることも多く、成長意欲の高い第二新卒から絶大な人気があります。

- コンサルティング業界: 論理的思考力や問題解決能力といったポータブルスキルを高いレベルで磨けるため、自身の市場価値を高めたいと考える優秀な第二新卒が集まります。

- 人材サービス業界: 前職での経験から「働くこと」について深く考えた結果、人のキャリア支援に関心を持つケースが多く、人気の業界です。

- SaaS業界: サブスクリプションモデルで安定的に成長している企業が多く、将来性が期待されています。The Model型の分業体制を敷いている企業も多く、未経験からでも専門性を身につけやすい点が魅力です。

【人気の高い職種】

- 営業職: 未経験からでも挑戦しやすく、成果が数字として明確に現れるため、やりがいを感じやすい職種です。特に、無形商材(IT、広告、金融など)の営業は、課題解決能力が身につくとして人気です。

- ITエンジニア: 専門性が高く、将来的に市場価値が高まることへの期待から、文系出身者も含め、未経験からプログラミングを学んで挑戦する第二新卒が増えています。

- マーケティング・企画職: 事業の根幹に関わり、自分のアイデアを形にできる面白さから人気が高い職種です。ただし、未経験からのハードルはやや高めです。

- 人事・広報などの管理部門: 会社の土台を支え、組織づくりに関われる点に魅力を感じる候補者もいます。

ただし、これらはあくまで一般的な傾向です。最も重要なのは、個々の候補者が持つ価値観やキャリアプランと、自社が提供できる環境が合致しているかを見極めることです。

オンライン面接でも問題ない?

結論から言うと、第二新卒採用においてオンライン面接を活用することに、基本的には問題ありません。むしろ、多くのメリットがあります。

【オンライン面接のメリット】

- 遠方の候補者にもアプローチ可能: 居住地に関わらず、全国、場合によっては海外の優秀な候補者とも接点を持つことができます。

- 日程調整の効率化: 候補者・面接官ともに移動時間が不要なため、日程調整が容易になり、選考スピードを上げることができます。

- コスト削減: 候補者の交通費支給や、面接会場の確保といったコストを削減できます。

【オンライン面接の注意点・デメリット】

- 非言語情報が伝わりにくい: 画面越しでは、候補者の細かな表情や雰囲気、熱意といった非言語的な情報が伝わりにくく、人柄の把握が難しくなることがあります。

- 通信環境のリスク: 双方の通信環境によっては、音声や映像が途切れてしまい、スムーズなコミュニケーションが阻害される可能性があります。

- 企業の魅力が伝わりにくい: オフィスの雰囲気や、社員が働く様子といった「場の空気感」を伝えることが難しく、候補者が入社後のイメージを掴みにくい場合があります。

【おすすめの活用法】

これらのメリット・デメリットを踏まえ、オンラインと対面を組み合わせた「ハイブリッド型」の選考が最も効果的です。

- 一次・二次面接 → オンライン: スクリーニングや基本的な質疑応答は、効率の良いオンラインで実施。

- 最終面接 → 対面: 入社の意思決定に大きく関わる最終面接は、対面で実施。実際に会社に来てもらい、役員や社員と直接会うことで、相互の理解を深め、カルチャーフィットを最終確認します。

このように、選考フェーズに応じて最適な形式を選択することで、効率性と確実性を両立した採用活動が可能になります。