失業した場合や新たなキャリアを模索する際に、多くの人が利用を検討するのが「ハローワーク」です。国が運営する公的な就職支援機関として、求人紹介から職業相談、スキルアップのための訓練まで、多彩なサービスを無料で提供しています。しかし、「ハローワークの求人は質が低いのでは?」「利用方法がよくわからない」といった不安や疑問を抱えている方も少なくありません。

たしかに、ハローワークには民間の転職サービスとは異なる特徴や注意点が存在します。しかし、その特性を正しく理解し、効果的に活用することで、思わぬ優良求人に出会える可能性も十分にあります。特に、地域に根差した中小企業への就職を希望する方や、未経験の分野へ挑戦したい方にとって、ハローワークは非常に心強い味方となるでしょう。

この記事では、ハローワークの基本的な役割から、求人を探す具体的な方法、そして質の高い求人を見つけ出すための7つの実践的なコツまで、網羅的に解説します。ハローワークのメリット・デメリットを客観的に把握し、あなたに最適な求人探しの戦略を立てるための一助となれば幸いです。

目次

ハローワークとは

ハローワークは、正式名称を「公共職業安定所」といい、国(厚生労働省)が設置する行政機関です。その最も重要な役割は、仕事を探している人(求職者)と、人材を求める企業(求人者)とを結びつけ、国民の雇用の安定を図ることにあります。全国に500か所以上設置されており、地域に密着した雇用サービスの中核を担っています。

多くの人が「失業した時に行く場所」というイメージを持っているかもしれませんが、そのサービスは失業者だけに限定されるものではありません。在職中の方、新卒者、フリーター、パートタイム希望者など、働く意欲のあるすべての人々が無料で利用できるのが大きな特徴です。単に求人情報を閲覧できるだけでなく、キャリアに関する専門的な相談や、就職に必要なスキルを身につけるための職業訓練など、多岐にわたるサポートを提供しています。ここでは、ハローワークが提供する具体的なサービス内容と、利用対象者について詳しく掘り下げていきましょう。

ハローワークで受けられる主なサービス

ハローワークが提供するサービスは、求人紹介だけに留まりません。求職者一人ひとりの状況やニーズに合わせて、就職活動のあらゆる段階をサポートする体制が整っています。

1. 求人情報の提供と職業紹介

ハローワークの最も基本的な機能です。全国の企業から寄せられた膨大な求人情報を、施設内のパソコンや「ハローワークインターネットサービス」を通じて検索・閲覧できます。地元の中小企業から全国展開する企業の求人まで、その種類は多岐にわたります。気になる求人が見つかれば、窓口で職員に相談し、応募したい企業の紹介状を発行してもらうのが一般的な流れです。

2. 職業相談(キャリアカウンセリング)

専門の相談員が、求職者の悩みや希望に寄り添い、マンツーマンでキャリア相談に応じてくれます。「どんな仕事が向いているかわからない」「自分の強みが見つけられない」「今後のキャリアプランをどう描けばいいか」といった、自己分析の段階からサポートを受けられます。履歴書や職務経歴書の書き方に関する具体的なアドバイスや、模擬面接を通じた面接対策など、選考を突破するための実践的な支援も無料です。客観的な第三者の視点からアドバイスをもらえるため、一人で悩むよりも効率的かつ効果的に就職活動を進められます。

3. 雇用保険(失業保険)の手続き

会社を退職し、一定の条件を満たす場合に受け取れる「雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)」に関する手続きは、ハローワークの重要な業務の一つです。離職票を持参して求職の申込みを行い、受給資格の決定を受けます。その後、失業の認定日にハローワークへ出向き、求職活動の状況を報告することで、手当が支給される仕組みです。求職活動と並行して、生活の基盤となる手当の需給手続きを同じ場所で完結できるのは、大きな利点と言えるでしょう。

4. 職業訓練(ハロートレーニング)

希望する仕事に就くために必要なスキルや知識を無料で(テキスト代などは自己負担)学べる公的な制度です。IT、医療事務、介護、WEBデザイン、簿記、電気工事士など、その内容は多岐にわたります。未経験の職種へのキャリアチェンジを目指す人や、ブランクがあって再就職に不安がある人にとって、実践的なスキルを習得し、自信を持って就職活動に臨むための絶好の機会となります。

5. 各種セミナーやイベントの開催

就職活動に役立つ様々なセミナーを定期的に開催しています。自己分析セミナー、応募書類の書き方講座、面接対策セミナーなどが代表的です。また、複数の企業が集まり、求職者と直接対話できる「合同就職面接会」などのイベントも企画・運営しており、効率的に多くの企業と接点を持つチャンスを提供しています。

これらのサービスは、すべて無料で提供されています。民間のサービスと組み合わせながら、ハローワークの公的支援を最大限に活用することが、納得のいく転職・就職への近道です。

どんな人が利用できる?

ハローワークは、特定の条件に当てはまる人だけが利用できる施設ではありません。原則として、年齢や職歴、現在の就業状況にかかわらず、日本国内で就職を希望するすべての人が利用対象者です。

具体的には、以下のような多様な立場の人々が利用しています。

- 離職者・失業者: 会社を辞めて次の仕事を探している人。雇用保険の手続きと並行して利用するケースが最も一般的です。

- 在職者: 現在仕事に就いているが、転職を考えている人。ハローワークインターネットサービスを使えば、在職中でも自宅のPCやスマートフォンから求人情報を検索できます。もちろん、平日の日中や土曜開庁日(一部施設)に窓口を訪れて相談することも可能です。

- 新卒者・既卒者: 大学、短大、専門学校などを卒業予定の学生や、卒業後も就職先が決まっていない人。「新卒応援ハローワーク」という専門窓口が設けられており、新卒の就職活動に特化したきめ細やかなサポートを受けられます。

- フリーター・パートタイム希望者: 正社員以外の働き方を希望する人。パートタイム専用の求人を集めた窓口やコーナーを設けているハローワークも多くあります。

- 高齢者: 定年退職後も働く意欲のある高齢者。「生涯現役支援窓口」などで、年齢や経験を活かせる仕事探しを支援しています。

- 障害のある方: 専門の職員や相談員を配置し、障害の特性や本人の希望に応じた職業相談・紹介を行っています。

- 子育て中の女性: 「マザーズハローワーク」やマザーズコーナーでは、子育てと仕事の両立を目指す女性を対象に、キッズスペースを完備するなど、相談しやすい環境を整えています。

このように、ハローワークは非常に間口の広い施設です。自分の状況に合わせて専門的なサポートを受けられる窓口が用意されている場合も多いため、まずは最寄りのハローワークのウェブサイトを確認したり、総合窓口で相談してみたりすることをおすすめします。

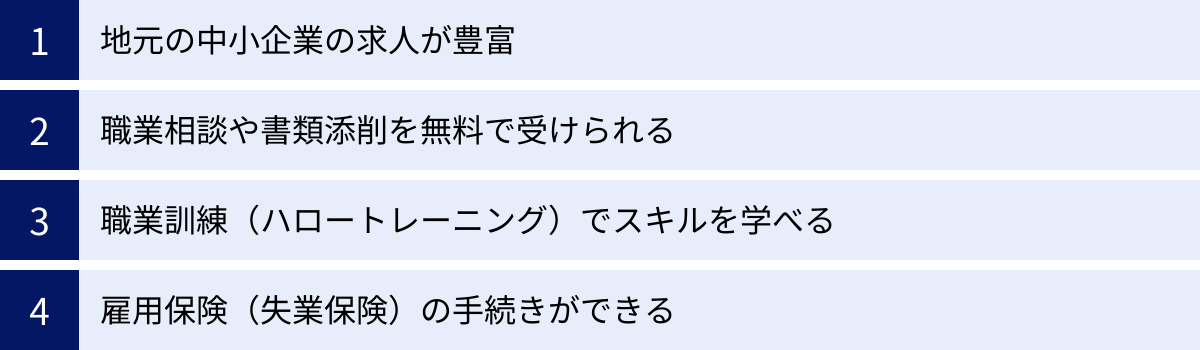

ハローワークで求人を探す4つのメリット

ハローワークは、民間の転職サイトや転職エージェントとは異なる、独自の強みを持っています。これらのメリットを理解し、自分の就職活動に活かすことが、成功への鍵となります。ここでは、ハローワークを利用する主な4つのメリットについて、詳しく解説していきます。

① 地元の中小企業の求人が豊富

ハローワークの最大のメリットの一つが、地域に根差した中小企業の求人情報が非常に豊富であることです。全国展開する大手企業や有名企業は、多額の費用をかけて民間の大手転職サイトに求人を掲載したり、自社の採用サイトを充実させたりする傾向があります。一方で、採用にかけられるコストが限られている中小企業や、特定の地域でのみ人材を募集したい企業にとって、無料で求人を掲載できるハローワークは非常に重要な採用チャネルとなっています。

この「掲載料無料」という仕組みが、結果として地元企業の求人が集まりやすいという特徴を生んでいます。あなたが「転勤なく、地元で腰を据えて働きたい」「地域社会に貢献できる仕事がしたい」と考えている場合、大手転職サイトでは見つけにくい、隠れた優良中小企業の求人にハローワークで出会える可能性が高いのです。

また、ハローワークの職員は、地域の雇用情勢や各企業の特色を熟知しています。求人票に書かれている情報だけでなく、「あの会社は社員を大切にすることで評判が良い」「最近、新しい事業を始めて勢いがある」といった、地域に密着しているからこそ得られる生きた情報を提供してくれることもあります。地元での就職・転職を考えている求職者にとって、ハローワークは他のどのサービスよりも強力な情報源となり得るのです。

② 職業相談や書類添削を無料で受けられる

就職活動は、時に孤独な戦いになりがちです。特に、初めての転職や、ブランクからの再就職の場合、「自分のキャリアの方向性はこれで合っているのだろうか」「応募書類の書き方がわからない」「面接でうまく話せる自信がない」といった不安を抱えることは少なくありません。

ハローワークでは、こうした求職者の悩みに寄り添う、専門の相談員による手厚いサポートをすべて無料で受けられます。これは、有料のキャリアコンサルティングサービスや、一部の転職エージェントでしか得られないような質の高い支援を、公的機関として提供しているという点で、非常に大きなメリットです。

具体的には、以下のようなサポートが期待できます。

- 自己分析のサポート: これまでの職務経験やスキル、興味・関心を整理し、自分の強みや適性を客観的に見つける手助けをしてもらえます。

- キャリアプランの相談: 将来どのようなキャリアを築きたいか、そのためにはどのような仕事やスキルが必要かを一緒に考え、具体的な目標設定を支援してくれます。

- 求人の選び方: 膨大な求人の中から、あなたの希望や適性に合った求人を一緒に探し、応募を後押ししてくれます。

- 応募書類の添削: 履歴書や職務経歴書について、採用担当者の視点から、より魅力的にアピールするための具体的なアドバイスを受けられます。誤字脱字のチェックはもちろん、自己PRや志望動機のブラッシュアップも可能です。

- 面接対策: 模擬面接を実施し、話し方や立ち居振る舞い、質問への応答の仕方などについてフィードバックをもらえます。本番の面接に向けた自信をつけることができます。

これらのサポートは、何度でも無料で利用できます。一人で抱え込まず、専門家の知見を積極的に活用することで、就職活動の質を格段に高めることができるでしょう。

③ 職業訓練(ハロートレーニング)でスキルを学べる

「未経験の業界に挑戦したいけれど、スキルがなくて不安」「今のスキルだけでは、希望する仕事に就くのが難しい」と感じている方にとって、職業訓練(ハロートレーニング)はキャリアの可能性を大きく広げるための切り札となり得ます。

ハロートレーニングは、就職に必要なスキルや知識を、原則無料で(テキスト代など一部自己負担の場合あり)習得できる公的な制度です。主に離職者を対象としていますが、条件によっては在職者も受講可能なコースがあります。

その内容は非常に多彩で、地域の産業ニーズや求職者の需要に応じて様々なコースが用意されています。

| 訓練分野の例 | 具体的なコース内容 |

|---|---|

| IT・Web関連 | プログラミング、Webデザイン、ネットワーク構築、MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)対策 |

| 事務・会計関連 | 医療事務、介護事務、簿記、ファイナンシャルプランニング |

| 介護・福祉関連 | 介護職員初任者研修、実務者研修 |

| 製造・技術関連 | CAD/CAM、電気工事、ビル管理、機械加工 |

| その他 | 宅地建物取引士、キャリアコンサルタント、農業 |

これらの訓練を受けることで、単にスキルが身につくだけでなく、以下のような多くのメリットがあります。

- 自信の獲得: 新しい知識や技術を学ぶことで、就職活動に対する自信が深まります。

- キャリアチェンジの実現: 未経験分野への転職のハードルが下がり、キャリアの選択肢が広がります。

- 資格取得: 訓練内容によっては、就職に有利な専門資格の取得を目指せます。

- 仲間との出会い: 同じ目標を持つ仲間と一緒に学ぶことで、モチベーションを維持しやすくなります。

ハロートレーニングの受講には選考(面接や筆記試験)がある場合も多いですが、新しいキャリアへの扉を開くための投資として、非常に価値のある制度だと言えるでしょう。

④ 雇用保険(失業保険)の手続きができる

会社を自己都合や会社都合で退職した際、次の仕事が見つかるまでの生活を支えるのが「雇用保険の基本手当(通称:失業保険)」です。この雇用保険に関する一連の手続きを、求職活動とワンストップで行えるのがハローワークの大きな利便性です。

通常、失業手当を受け取るためには、「求職活動を行っている」という実績が必要になります。ハローワークで雇用保険の手続きを行うと、必然的に求職の申込みも同時に行うことになります。そして、4週間に1度の「失業認定日」にハローワークを訪れ、その間の求職活動(求人への応募、ハローワークでの職業相談など)を報告することで、手当の支給が決定されます。

つまり、生活費の心配をしながら別途仕事を探すのではなく、「失業手当の受給」と「仕事探し」という、離職中に必要な2つの重要な活動を、同じ場所で、関連付けながら進めることができるのです。この仕組みにより、求職者は経済的な安定を図りながら、安心して仕事探しに集中できます。もし民間の転職サービスしか利用していなければ、失業認定のために結局ハローワークへ足を運ぶ必要があるため、最初からハローワークを活動の拠点の一つに据えておくことは、非常に合理的と言えるでしょう。

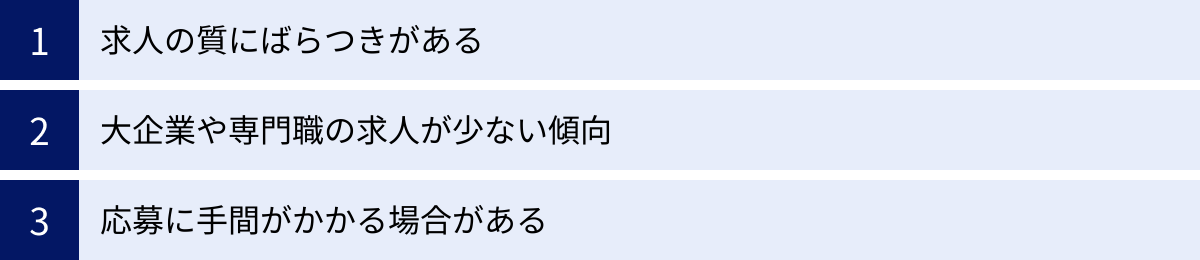

ハローワークで求人を探す3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、ハローワークには知っておくべきデメリットや注意点も存在します。これらの点を理解しないまま利用すると、「思っていたのと違う」「良い求人が見つからない」といった不満につながりかねません。ここでは、ハローワークを利用する際に考慮すべき3つのデメリットを解説します。

① 求人の質にばらつきがある

ハローワークの求人は、企業が無料で掲載できるという大きなメリットがあります。しかし、この「無料」という手軽さが、掲載される求人の質にばらつきを生む一因となっている点は否定できません。

民間の求人サイトでは、数十万円から数百万円の掲載料がかかることが一般的です。そのため、掲載する企業側も「本気で良い人材を採用したい」という強い意欲を持ち、労働条件や福利厚生を整えた上で募集をかける傾向があります。

一方、ハローワークでは無料で掲載できるため、必ずしも採用意欲が高くない企業や、労働環境に課題を抱えている企業、いわゆる「ブラック企業」と呼ばれるような企業の求人が紛れ込みやすいという側面があります。例えば、常に人手不足で離職率が高く、常に求人を出し続けているような企業も存在する可能性があります。

もちろん、ハローワークに掲載されている求人の大多数は、真面目に人材を求めている優良企業のものです。しかし、求職者としては、求人票の情報を鵜呑みにせず、慎重に見極める姿勢が重要になります。給与額が相場より著しく低い、休日が少ない、業務内容が曖昧、求人情報が長期間掲載され続けている、といった点には特に注意が必要です。応募前には企業のウェブサイトを確認したり、企業の評判をインターネットで調べたりするなどの自衛策が求められます。

② 大企業や専門職の求人が少ない傾向

ハローワークは地元の中小企業の求人に強い反面、全国的に知名度の高い大企業や、高度な専門性が求められる職種(例:ITエンジニア、コンサルタント、金融専門職など)の求人は少ない傾向にあります。

その理由はいくつか考えられます。

- 採用チャネルの多様化: 大企業は採用にかける予算が潤沢であり、自社の採用サイト、大手転職サイト、転職エージェント、ダイレクトリクルーティングなど、多様なチャネルを駆使して優秀な人材にアプローチします。そのため、ハローワークを主要な採用ルートとして位置づけていないケースが多くなります。

- ブランド力: 企業自体の知名度が高いため、公募すれば自然と多くの応募者が集まります。わざわざハローワークに限定して募集する必要性が低いのです。

- 専門職のマッチング: 高度なスキルを持つ専門職人材を探す場合、企業は特定の分野に特化した転職エージェントやヘッドハンティングサービスを利用する方が、効率的に求める人材に出会えると考えています。

したがって、「誰もが知っている大企業に入りたい」「自分の専門スキルを活かせるハイキャリアの仕事を探したい」と考えている方にとっては、ハローワークだけでは選択肢が限られてしまう可能性があります。このような場合は、ハローワークを情報源の一つとしつつも、民間の転職エージェントや専門職向けの転職サイトと必ず併用することが、希望のキャリアを実現するための賢明な戦略と言えるでしょう。

③ 応募に手間がかかる場合がある

近年の民間の転職サイトでは、サイト上で簡単なプロフィールを登録すれば、ワンクリックで複数の企業に応募できるなど、応募プロセスの利便性が非常に高まっています。

それと比較すると、ハローワークを通じた応募は、少々手間がかかると感じる場合があります。ハローワークの求人に応募する際の伝統的な流れは、以下の通りです。

- 気になる求人を見つける。

- その求人票を印刷、または求人番号を控えて窓口へ行く。

- 窓口の職員にその求人に応募したい旨を伝える。

- 職員が企業に連絡を取り、応募資格や募集状況を確認する。

- 問題がなければ、職員が「紹介状」を発行する。

- 求職者はその「紹介状」を履歴書などの応募書類に同封して、企業に郵送または持参する。

この「紹介状」の発行プロセスが、人によっては煩雑に感じられるかもしれません。特に、複数の企業に同時に応募したい場合、その都度窓口で手続きを行う必要があります。また、ハローワークの開庁時間内(原則として平日の日中)に足を運ばなければならないため、在職中の方にとっては時間の制約も課題となります。

ただし、近年では「ハローワークインターネットサービス」の機能が拡充され、「オンライン自主応募」という制度も導入されています。これは、マイページを開設した求職者が、一部の対象求人に対して紹介状なしで直接オンラインで応募できる仕組みです。とはいえ、全ての求人がこの対象ではないため、依然として紹介状が必要なケースが多いのが現状です。応募の手軽さやスピード感を最優先する方にとっては、ハローワークの仕組みが少しもどかしく感じられる可能性があることを理解しておきましょう。

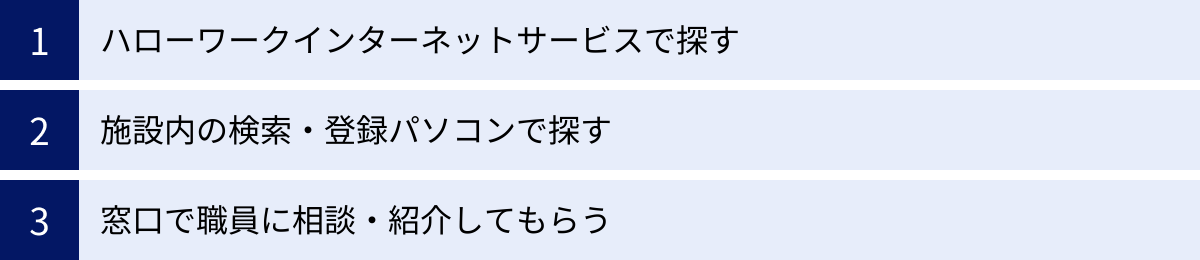

ハローワークでの求人の探し方【3つの方法】

ハローワークで自分に合った求人を見つけるためには、主に3つの方法があります。それぞれの方法に特徴があるため、自分の状況や好みに合わせて使い分けることが重要です。ここでは、具体的な探し方を一つずつ詳しく解説します。

① ハローワークインターネットサービスで探す

最も手軽で便利な方法が、「ハローワークインターネットサービス」を活用することです。これは、ハローワークがオンラインで提供している求人情報検索サイトで、パソコンやスマートフォンがあれば、24時間365日、いつでもどこでも全国の求人情報を検索できます。

在職中で平日にハローワークへ行く時間がない方や、まずはどんな求人があるのか気軽に見てみたいという方におすすめです。

ハローワークインターネットサービスでは、以下のような探し方が可能です。

- キーワード検索: 職種名(例:「営業」「事務」)、会社名、仕事内容に含まれるキーワードなどで検索できます。

- 勤務地での検索: 都道府県や市区町村単位で希望の勤務地を指定して探せます。

- 詳細な条件での絞り込み: 職種(大分類・中分類)、雇用形態(正社員、パートなど)、給与、休日、必要な経験・資格、福利厚生(社会保険完備、賞与あり、住宅手当ありなど)といった詳細な条件を設定して、希望に合った求人だけを効率的に見つけ出せます。

求職者登録(マイページ開設)をしなくても求人の検索・閲覧は可能ですが、登録をすることで、お気に入りの求人を保存したり、検索条件を保存して新着求人をチェックしやすくしたりと、さらに便利に活用できます。 まずはこのインターネットサービスで求人市場の全体像を掴むことから始めるのが良いでしょう。

② 施設内の検索・登録パソコンで探す

次に、実際にハローワークの施設に足を運び、設置されている専用のパソコン(検索・登録パソコン)を使って求人を探す方法です。基本的な検索機能はハローワークインターネットサービスと同じですが、施設内で探すことには特有のメリットがあります。

- その場で職員に相談できる: パソコンの操作方法がわからない時や、検索結果に出てきた求人票の内容で不明な点があった際に、すぐに近くの職員に質問できます。「この仕事内容についてもう少し詳しく知りたい」「この会社はどんな雰囲気ですか?」といった疑問をその場で解消できるのは大きな利点です。

- 集中できる環境: 自宅ではつい他のことに気を取られてしまうという人も、ハローワークという環境に身を置くことで、集中して求人探しに取り組めます。

- 求人票の印刷が容易: 気になった求人票をその場で簡単に印刷できます。印刷した求人票を複数見比べながら検討したり、窓口で相談する際の資料として使ったりするのに便利です。

特に、パソコン操作に不慣れな方や、一人で求人を探すことに不安を感じる方、特定の求人について職員から詳しい情報を得たい方には、施設内のパソコンを利用する方法が適しています。ハローワークの開庁時間内に訪問する必要がありますが、オンラインとオフラインのハイブリッドな活動として、非常に有効な手段です。

③ 窓口で職員に相談・紹介してもらう

3つ目は、ハローワークの「職業相談窓口」で、職員に直接相談し、求人を紹介してもらう方法です。これは、ハローワークのサポートを最も深く活用できる方法と言えるでしょう。

単に自分で求人を探すだけでなく、専門の相談員と対話をしながら仕事を探すことには、多くのメリットがあります。

- 客観的なアドバイス: 自分の経歴やスキル、希望を伝えることで、職員が客観的な視点から「こんな仕事も向いているかもしれませんよ」といった、自分では思いつかなかったようなキャリアの可能性を提案してくれることがあります。

- 非公開求人の紹介: 企業によっては、特定の条件に合う人材をピンポイントで探したい、応募が殺到するのを避けたいといった理由から、ハローワークインターネットサービスには情報を公開せず、窓口での紹介に限定している「非公開求人」を依頼している場合があります。窓口で相談することで、こうしたインターネット上にはない、質の高い求人に出会える可能性があります。

- 企業へのプッシュ: 職員は、求人票に書かれていない企業の内部情報(職場の雰囲気、求める人物像、過去の採用実績など)を把握していることがあります。相談の中であなたの強みや熱意が伝われば、職員が企業側に「こんなに意欲的な方がいるのですが」と推薦してくれるケースもあり、選考が有利に進むことも期待できます。

この方法を最大限に活用するためには、事前に自分の希望条件(職種、給与、勤務地、働き方など)を整理し、これまでの経歴やスキルをまとめた職務経歴書などを持参すると、相談がスムーズに進みます。受け身で待つのではなく、積極的に自分の状況や考えを伝える姿勢が、良い求人紹介につながる鍵となります。

初めてハローワークを利用する際の流れ

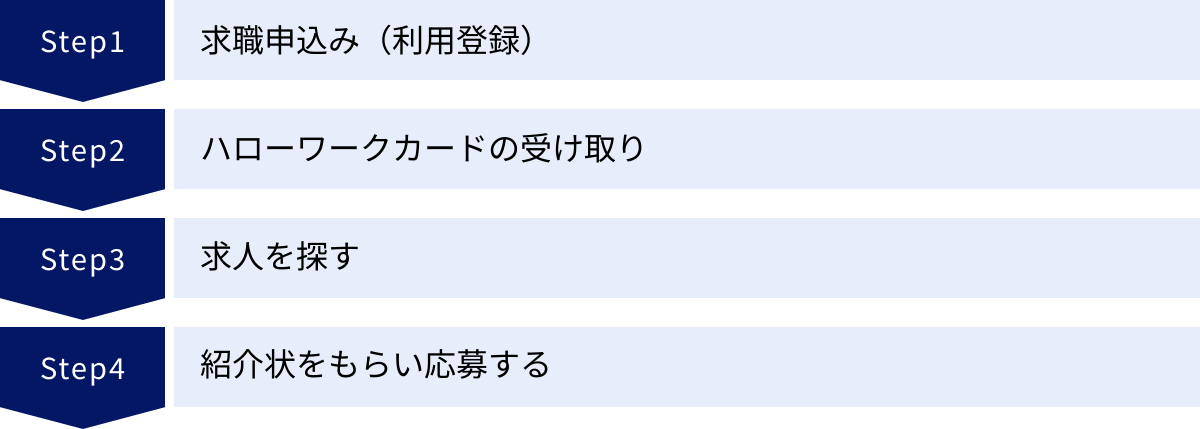

ハローワークを初めて利用する方にとって、何から始めればよいのか、どのような手順で進むのかは分かりにくいものです。ここでは、初めてハローワークの施設を訪れてから、実際に求人に応募するまでの一連の流れを4つのステップに分けて具体的に解説します。

STEP1:求職申込み(利用登録)

ハローワークで職業相談や職業紹介などのサービスを受けるためには、まず「求職申込み」を行う必要があります。これは、あなたが「仕事を探している」という意思をハローワークに登録する手続きです。

【手続きの場所】

最寄りのハローワーク施設の総合窓口、または求職申込み窓口で行います。

【手続きの方法】

窓口に備え付けの「求職申込書」という用紙に必要事項を記入し、提出します。記入する主な内容は以下の通りです。

- 氏名、住所、連絡先などの基本情報

- これまでの職務経歴(会社名、在籍期間、業務内容など)

- 保有している資格や免許

- 希望する仕事の内容(職種、勤務地、給与、雇用形態など)

【事前に準備しておくと良いもの】

求職申込み自体には、特別な持ち物は必要ありません。しかし、職務経歴を正確に記入するために、履歴書や職務経歴書の控え、あるいはメモ書きでも良いので、これまでの経歴をまとめたものを持参するとスムーズです。

また、事前に自宅のパソコンなどで「ハローワークインターネットサービス」にアクセスし、求職情報を「仮登録」しておくことも可能です。仮登録を済ませておくと、ハローワークの窓口での本登録手続きが短時間で完了するため、おすすめです。

申込書を提出すると、職員が内容を確認し、システムに情報を登録してくれます。この時点で、あなたの希望条件や経歴がハローワークのデータベースに登録され、本格的な就職支援サービスの利用が開始されます。

STEP2:ハローワークカードの受け取り

求職申込みの手続きが完了すると、その場で「ハローワークカード」が発行されます。

【ハローワークカードとは】

これは、あなたの求職者情報(求職番号など)が記録されたカードです。いわば、ハローワークにおけるあなたの身分証明書のようなものです。

【ハローワークカードの役割】

今後、ハローワークのサービスを利用する際に、このカードを提示することで、職員はあなたの登録情報をすぐに呼び出すことができます。

- 窓口で職業相談をする時

- 求人に応募するために紹介状を発行してもらう時

- セミナーに参加する時

- 雇用保険の失業認定を受ける時

など、様々な場面で必要になります。ハローワークを利用する際は、必ずこのカードを持参するようにしましょう。 受け取ったら、紛失しないように大切に保管してください。

STEP3:求人を探す

ハローワークカードを受け取ったら、いよいよ本格的な求人探しをスタートします。前述した「ハローワークでの求人の探し方【3つの方法】」を参考に、自分に合った方法で仕事を探しましょう。

- 施設内の検索・登録パソコンで探す: その場で気になった求人票を印刷し、検討材料にできます。

- ハローワークインターネットサービスで探す: 自宅に帰ってから、あるいは空いた時間にじっくり探すことも可能です。

- 窓口で職員に相談する: 自分の希望を伝え、プロの視点からアドバイスをもらいながら、自分にマッチする求人を探してもらいます。非公開求人に出会えるチャンスもあります。

最初のうちは、これらの方法を組み合わせて活用するのがおすすめです。まずは自分でパソコン検索をして市場の動向を掴み、その上で気になる求人や相談したいことを持って窓口へ行く、という流れが効率的です。

STEP4:紹介状をもらい応募する

応募したい求人が見つかったら、最終ステップとして応募手続きに進みます。ハローワーク経由で応募する場合、原則として「紹介状」が必要になります。

【紹介状とは】

ハローワークが、あなたをその企業に「紹介」することを証明する公的な書類です。企業側は、この紹介状があることで、応募者がハローワークを通じて来たことを把握します。

【紹介状をもらう流れ】

- 応募したい求人の求人票を窓口に持っていき、職員に「この求人に応募したい」と伝えます。

- 職員が、その企業に電話などで連絡を取り、募集がまだ継続しているか、他に確認事項はないかなどを確認してくれます。

- 企業側の受け入れに問題がなければ、職員がその場で「紹介状」を発行してくれます。

【応募】

発行された紹介状を、履歴書や職務経歴書といった応募書類と一緒に、企業が指定する方法(郵送が一般的)で送付します。これで応募は完了です。

面接の日程調整などは、その後、企業と直接やりとりすることになります。面接の際には、紹介状を持参するように指示されることも多いので、企業からの案内にしっかり目を通しましょう。紹介状は、ハローワークがあなたの就職活動を正式にサポートしている証であり、応募における重要なプロセスの一部です。

ハローワークインターネットサービスの使い方

ハローワークインターネットサービスは、時間や場所を選ばずに求人情報を探せる、非常に強力なツールです。その機能を最大限に活用することで、就職活動の効率を大幅に向上させられます。ここでは、基本的な検索方法から、求職者登録後に利用できる便利な機能まで、具体的な使い方を解説します。

求人情報の検索方法

まずは、求職者登録をしなくても誰でも利用できる、基本的な求人検索の方法です。

基本的な検索手順

- ハローワークインターネットサービスのトップページにアクセスします。

- トップページ中央にある「求人情報検索」のボタンをクリックします。

- 検索条件の入力画面が表示されます。ここで、探したい仕事の条件を指定していきます。

- 「就業場所の都道府県」 は必須項目です。まず、働きたい都道府県を選択しましょう。複数の都道府県を選択することも可能です。さらに、市区町村まで絞り込むこともできます。

- 「職種」 や 「フリーワード」 を入力すると、より希望に近い求人を見つけやすくなります。「職種」はプルダウンメニューから選択でき、「フリーワード」には「ルート営業」「未経験者歓迎」などのキーワードを自由に入力できます。

- 条件を入力したら、「検索」ボタンをクリックします。

- 条件に一致する求人の一覧が表示されます。一覧では、会社名、仕事内容、給与、就業場所などが簡潔に表示されます。

- 気になる求人があれば、その求人をクリックすると 「求人票」 の詳細画面に移動します。仕事内容、必要な経験・資格、労働条件(賃金、就業時間、休日など)、会社の情報、選考方法などが詳しく記載されています。

この基本的な流れを覚えるだけでも、十分に求人を探すことは可能です。まずは色々な条件で検索を試し、どのような求人があるのかを把握してみましょう。

詳細検索で条件を絞り込む

より具体的に希望条件が決まっている場合は、「詳細検索条件」機能を活用しましょう。これにより、膨大な求人情報の中から、あなたのニーズにぴったり合う求人を効率的に見つけ出すことができます。

「求人情報検索」画面で、「詳細検索条件」のボタンをクリックすると、以下のような多彩な項目で絞り込みが可能です。

- 雇用形態: 正社員、正社員以外(契約社員、嘱託など)、パートタイム、派遣・請負から選べます。

- 賃金: 希望する月給や時給の下限・上限を指定できます。

- 休日等: 週休二日制(毎週、隔週など)や、年間休日日数(例:120日以上)で絞り込めます。

- 必要な経験等: 「不問」「あれば尚可」など、経験の要否を選択できます。

- 必要な免許・資格: 保有している免許や資格(例:普通自動車運転免許、日商簿記2級)を指定して、それが活かせる仕事を探せます。

- 求人情報の種類: 一般求人(フルタイム)、パート求人、学生求人などを選択できます。

- こだわり条件: 「未経験者歓迎」「学歴不問」「転勤なし」「土日祝休み」「残業月10時間以下」「賞与あり」など、働きやすさに関わる様々なチェックボックスが用意されており、複数の条件を組み合わせて検索できます。

これらの詳細条件をうまく使いこなすことが、効率的な求人探しの鍵です。最初は条件を広めに設定して検索し、結果が多すぎるようであれば、徐々に条件を追加して絞り込んでいくと良いでしょう。

求職者マイページでできること

ハローワークインターネットサービスは、求職申込みを行い「求職者マイページ」を開設することで、さらにその利便性が向上します。マイページでは、求人検索だけでなく、あなたの就職活動を総合的に管理・サポートする機能が利用できます。

| マイページで利用できる主な機能 | 機能の概要 |

|---|---|

| お気に入り求人の登録 | 気になった求人をリストとして保存し、後から簡単に見返せます。 |

| 検索条件の保存 | よく使う検索条件を保存しておき、ワンクリックで新着求人をチェックできます。 |

| 応募履歴の管理 | 応募した求人の状況(選考中、結果待ちなど)を一元管理できます。 |

| オンライン自主応募 | 一部の対象求人に対し、ハローワークの紹介状なしで直接オンラインで応募できます。 |

| 求人者からのリクエスト(スカウト) | 公開したプロフィールを見た企業から、面接のリクエストが届くことがあります。 |

| メッセージ機能 | 応募した企業や、リクエストをくれた企業とメッセージのやり取りができます。 |

| 求職活動の状況登録 | ハローワークでの職業相談以外の求職活動(自分で応募したなど)を記録できます。 |

オンライン自主応募とは

マイページ機能の中でも特に注目したいのが「オンライン自主応募」です。これは、ハローワークの窓口で紹介状をもらうという従来の手間を省き、マイページ上から直接企業に応募できる画期的な仕組みです。

求人票に「オンライン自主応募可」という表示がある求人が対象となります。この表示がある求人については、「応募画面へ進む」ボタンから、応募に必要な情報を入力し、履歴書などのデータをアップロードするだけで応募が完了します。

【メリット】

- 時間や場所を選ばず、スピーディーに応募できる。

- ハローワークの開庁時間を気にする必要がない。

【注意点】

- すべての求人が対象ではない。

- 応募書類の準備や、企業とのやり取りはすべて自分で行う必要がある。

- ハローワークの紹介ではないため、雇用保険の求職活動実績として認められない場合があります(自治体や状況によるため要確認)。

手軽な反面、自己責任の部分も大きくなるため、制度をよく理解した上で活用することが大切です。

求人者からのリクエスト機能

マイページで自分の職務経歴やスキル、希望条件などを登録・公開しておくと、それを見た企業側から「あなたの経験に興味があります。面接に来ませんか?」といったリクエスト(スカウト)が届くことがあります。

これは、待ちの姿勢だけでなく、企業からのアプローチも期待できる機能です。自分では探していなかった業界や職種の企業から声がかかり、思わぬキャリアの可能性が広がることもあります。

この機能を最大限に活かすためには、プロフィール情報をできるだけ詳細かつ魅力的に入力しておくことが重要です。これまでの経験でどんな成果を上げたのか、どんなスキルを持っているのかを具体的に記載することで、企業担当者の目に留まりやすくなります。

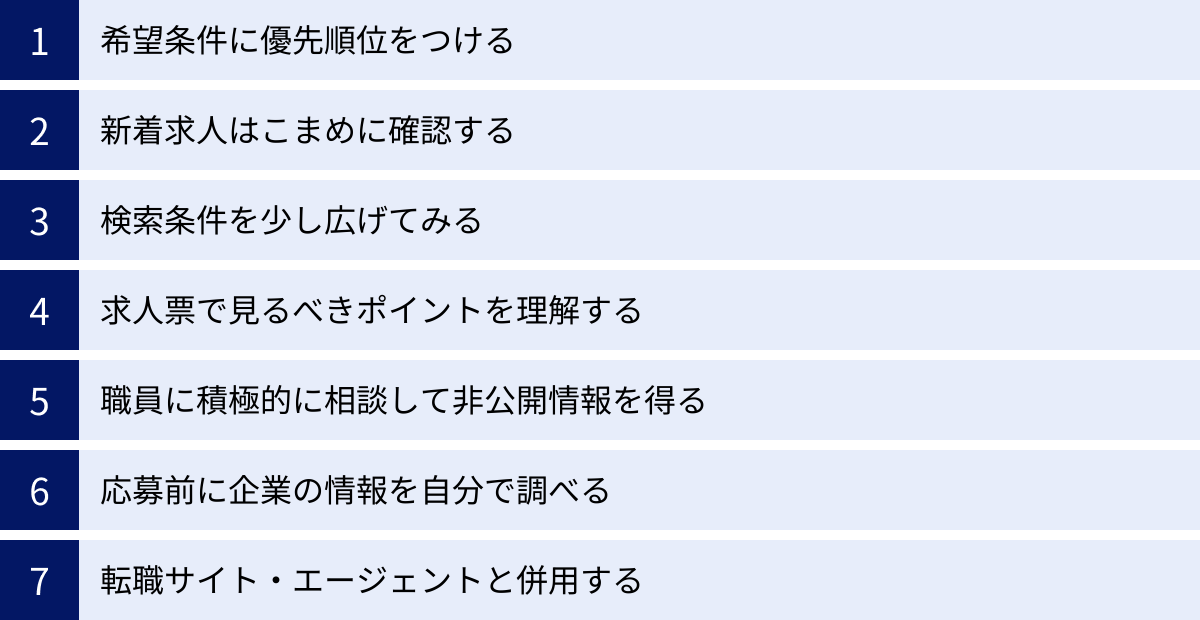

ハローワークで良い求人を見つける7つのコツ

ハローワークには膨大な求人情報がありますが、その中から自分にとって本当に「良い求人」を見つけ出すには、いくつかのコツが必要です。ここでは、ハローワークを効果的に活用し、満足のいく転職・就職を実現するための7つの実践的なコツを紹介します。

① 希望条件に優先順位をつける

転職活動を始める際、多くの人が「給与は高い方がいい」「休みは多い方がいい」「残業は少ない方がいい」「やりがいのある仕事がいい」など、様々な理想を描きます。しかし、すべての希望を100%満たす求人に出会えることは、残念ながら稀です。

そこで重要になるのが、希望する条件に優先順位をつけることです。自分の中で「これだけは絶対に譲れない条件(Must条件)」と、「できれば満たされていると嬉しい条件(Want条件)」を明確に区別しましょう。

例えば、以下のように整理します。

- Must条件(絶対に譲れない):

- 月給25万円以上

- 年間休日120日以上

- 勤務地は〇〇市内

- Want条件(できれば嬉しい):

- 賞与が年2回以上

- 残業月20時間以内

- 在宅勤務が可能

このように優先順位を整理することで、求人を探す際の判断基準が明確になります。Must条件を満たしていない求人は最初から除外し、Must条件を満たす求人の中から、Want条件をより多く満たすものを探していく、という効率的な探し方が可能になります。条件を絞り込みすぎて選択肢を失うことも、逆に条件が曖昧で決めきれないという事態も防ぐことができます。

② 新着求人はこまめに確認する

労働条件が良く、人気のある「良い求人」は、応募者が殺到し、すぐに募集が締め切られてしまう傾向があります。昨日まで掲載されていた魅力的な求人が、今日見たらなくなっていた、ということも珍しくありません。

そのため、新着求人はできるだけこまめにチェックすることが、良い求人を見逃さないための鉄則です。ハローワークインターネットサービスは毎日更新されるため、理想を言えば毎日、少なくとも2〜3日に1回はアクセスして新しい求人がないか確認する習慣をつけましょう。

ハローワークインターネットサービスのマイページ機能を活用すれば、この作業を効率化できます。希望する検索条件を保存しておけば、毎回条件を入力する手間なく、ワンクリックで新着求人だけを表示させることが可能です。通勤時間や休憩時間などの隙間時間を使って、スマートフォンでさっと確認するだけでも、チャンスを掴む確率は大きく変わってきます。

③ 検索条件を少し広げてみる

希望条件に優先順位をつけることと同時に、時には検索条件をあえて少し広げてみるという視点も重要です。自分の中の固定観念や思い込みが、思わぬ優良求人との出会いを妨げている可能性があるからです。

例えば、以下のような工夫が考えられます。

- 職種: 「一般事務」で探しているなら、「営業事務」や「総務」といった関連職種も検索対象に含めてみる。仕事内容をよく見ると、自分のスキルや経験が活かせる部分があるかもしれません。

- キーワード: 業界特有の言い回しや、別の表現も試してみましょう。「Webデザイナー」なら「UI/UXデザイナー」、「コーダー」なども検索ワードに加えます。

- 勤務地: 希望する市区町村だけでなく、隣接する市区町村や、通勤可能な沿線上の駅まで範囲を広げてみる。少し離れるだけで、好条件の求人が見つかることがあります。

- 雇用形態: 「正社員」にこだわっている場合でも、まずは「契約社員」や「紹介予定派遣」からスタートし、正社員登用を目指すというキャリアパスも視野に入れてみると、選択肢が大きく広がります。

視野を少し広げるだけで、これまで見えていなかった魅力的な求人が見つかることはよくあります。 検索結果が少ないと感じた時や、行き詰まりを感じた時には、ぜひこの方法を試してみてください。

④ 求人票で見るべきポイントを理解する

ハローワークの求人票には、労働条件に関する情報が詳細に記載されています。しかし、どこに注目すればよいのかわからず、給与や勤務地だけを流し読みしてしまう人も少なくありません。求人票を正しく読み解くスキルは、ミスマッチや入社後の後悔を防ぐために不可欠です。

特に注意して見るべきポイントは以下の通りです。

- 仕事内容: できるだけ具体的に書かれているかを確認します。曖昧な表現が多い場合は、面接などで詳細な業務内容を質問する必要があります。

- 賃金(給与): 「基本給」と、各種手当(残業手当、住宅手当など)の内訳をしっかり確認します。特に「固定残業代(みなし残業代)」が含まれているかは重要なチェックポイントです。含まれている場合、何時間分の残業代なのかが明記されているかを確認しましょう。

- 就業時間・休日: 始業・終業時間、休憩時間はもちろん、「時間外労働(残業)」の月平均時間も確認します。休日については「週休二日制」の表記に注意が必要です。「毎週」なのか「隔週」なのかで大きく異なります。「年間休日日数」も働きやすさを測る重要な指標です。

- 試用期間: 試用期間の有無、期間の長さ、その間の労働条件(給与などが本採用時と異なるか)を確認します。

- 特記事項・備考欄: この欄には、昇給・賞与の実績、福利厚生の詳細、マイカー通勤の可否など、重要な情報が書かれていることが多いです。必ず最後まで目を通しましょう。

これらのポイントを意識して複数の求人票を比較検討することで、企業の姿勢や働きやすさをある程度推測することができます。

⑤ 職員に積極的に相談して非公開情報を得る

ハローワークの職員は、単に求人を紹介してくれるだけではありません。彼らは地域の雇用情勢のプロであり、求人票には書かれていない「生きた情報」 を持っていることがあります。

例えば、以下のような情報です。

- その企業の職場の雰囲気や社風

- 平均的な残業時間の実態や、有給休暇の取得しやすさ

- 過去にその企業に応募した人の傾向や、採用された人の特徴

- 企業の経営者がどんな人物か、どんな人材を求めているか

こうした情報は、求職者にとっては非常に価値があります。また、前述の通り、企業側の意向でインターネットには公開されていない「窓口紹介限定」の非公開求人を扱っている場合もあります。

これらの貴重な情報を引き出すためには、求職者側から積極的に職員に相談し、コミュニケーションを取ることが不可欠です。「〇〇という会社に興味があるのですが、職場の雰囲気はどんな感じでしょうか?」「私のこの経験は、どんな企業で活かせると思いますか?」など、具体的に質問してみましょう。あなたの熱意が伝われば、職員もより親身になって、有益な情報を提供してくれるはずです。

⑥ 応募前に企業の情報を自分で調べる

ハローワークで気になる求人を見つけたら、すぐに紹介状をもらって応募するのではなく、一度立ち止まって、その企業について自分で調べてみることを強くお勧めします。これは、求人票の情報だけではわからない企業の実態を把握し、入社後のミスマッチを防ぐための重要な自衛策です。

具体的には、以下のような方法で情報収集ができます。

- 企業の公式ウェブサイト: 事業内容、企業理念、沿革などを確認し、どのような会社なのか全体像を掴みます。社員インタビューやブログなどがあれば、社内の雰囲気を感じ取るヒントになります。

- 企業の口コミサイト: 実際にその企業で働いていた、あるいは現在働いている社員のリアルな声を見ることができます。ただし、ネガティブな情報に偏りがちな側面もあるため、あくまで参考程度とし、複数のサイトを見て総合的に判断することが大切です。

- SNSやニュース検索: 企業名で検索し、最近の動向や社会的な評判などをチェックします。良いニュースも悪いニュースも、判断材料の一つとなります。

この一手間をかけることで、「カラ求人」と呼ばれる採用意欲の低い求人や、労働環境に問題のある企業を避けられる可能性が高まります。 自分の目で確かめ、納得した上で応募することが、後悔のない選択につながります。

⑦ 転職サイト・エージェントと併用する

ハローワークは非常に有用なツールですが、万能ではありません。前述の通り、大企業や専門性の高い職種の求人が少ないというデメリットがあります。

そこでおすすめしたいのが、ハローワークと民間の転職サイト・転職エージェントを併用するという戦略です。それぞれのサービスの強みを理解し、組み合わせて活用することで、求人探しの幅と質を飛躍的に高めることができます。

| サービスの種類 | 主な強み | 活用シーン |

|---|---|---|

| ハローワーク | 地元の中小企業の求人が豊富。無料の職業相談・訓練。 | 地元で働きたい。未経験職種に挑戦したい。雇用保険手続きもしたい。 |

| 転職サイト | 求人数が多く、幅広い業界・職種を網羅。自分のペースで探せる。 | 多くの求人から比較検討したい。スカウト機能で可能性を広げたい。 |

| 転職エージェント | 非公開求人が多い。専門のキャリアアドバイザーがサポート。 | 大企業や専門職を狙いたい。キャリア相談や選考対策をしっかり行いたい。 |

例えば、「平日はハローワークの職業相談で自己分析や書類添削をしてもらい、土日は転職サイトで業界全体の求人動向をチェックし、特に興味のある分野は転職エージェントに相談して非公開求人を紹介してもらう」といった使い分けが考えられます。

複数の情報源を持つことで、より客観的にキャリアを考えることができ、自分に最適な求人を見つけられる可能性が格段に高まります。

ハローワーク利用時の注意点

ハローワークを効果的に活用するためには、その特性を理解し、いくつかの注意点を念頭に置いておく必要があります。ここでは、特に知っておくべき2つの重要な注意点について解説します。

いわゆる「カラ求人」の存在を理解しておく

ハローワークを利用する上で、「カラ求人」 という言葉を耳にすることがあるかもしれません。カラ求人とは、実際には採用する意思がない、あるいは非常に低いにもかかわらず、掲載され続けている求人のことを指します。

なぜこのような求人が存在するのでしょうか。その背景にはいくつかの理由が考えられます。

- 助成金や補助金が目的: 国や地方自治体が提供する特定の助成金の中には、求人を出していることを受給条件の一つとしている場合があります。

- 企業の知名度向上・無料広告: 無料で求人票を掲載できるため、常に社名を出しておくことで「いつでも人材を募集している活気のある会社」というイメージを演出しようとするケースです。

- 求人情報の収集: どのような人材が応募してくるのか、市場の動向を見るためだけに求人を出している場合です。

- 担当者の更新忘れ: 採用が決まった後も、担当者が募集終了の手続きを忘れて求人票が残り続けてしまっている、という単純なミスもあります。

求職者にとって、カラ求人に応募してしまうと、時間を無駄にするだけでなく、「なぜ連絡が来ないのだろう」と精神的に消耗してしまうことにもなりかねません。

【カラ求人を見分けるヒント】

- 数ヶ月以上にわたって、同じ内容の求人が常に掲載されている。

- 応募しても、書類選考の結果連絡が全く来ない、または非常に遅い。

- 面接に行っても、面接官に採用する気があるように見えない(自社の説明ばかりで、応募者への質問が少ないなど)。

もちろん、これらの特徴に当てはまるからといって、すべてがカラ求人だと断定はできません。しかし、こうした求人が存在する可能性をあらかじめ理解しておくことで、過度に期待しすぎず、冷静に次の行動に移ることができます。 もし応募後に不審な点を感じたら、ハローワークの職員にその旨を相談してみるのも一つの手です。

求人票の情報を鵜呑みにしない

ハローワークの求人票は、労働基準法などに基づいて記載すべき項目が定められており、情報の信頼性は比較的に高いと言えます。しかし、それでも求人票に書かれている情報を100%鵜呑みにするのは危険です。

求人票は、企業が自社をアピールするための「広告」の一面も持っています。そのため、企業にとって都合の良い情報が強調されていたり、不都合な情報が曖昧に表現されていたりすることがあります。

特に注意したい表現の例をいくつか挙げます。

- 「アットホームな職場です」: 良い意味で社員同士の仲が良い場合もありますが、裏を返せば、プライベートへの干渉が多い、公私の区別が曖昧な社風である可能性も考えられます。

- 「若手が活躍できる会社です」: 新しい意見を取り入れる柔軟な社風である一方、ベテラン社員が定着せず、若手に過度な責任や業務量がのしかかっている可能性もあります。

- 「給与:〇〇万円~〇〇万円」: 給与額に大きな幅がある場合、ほとんどの人が下限額からのスタートになる可能性があります。上限額は、特別なスキルや経験を持つ人に限定されるケースが多いため、自分の場合はどのあたりになるのか、面接などで確認が必要です。

- 「ノルマなし」: 営業職などでこの記載がある場合でも、実際には「目標」という名の事実上のノルマが存在することがあります。

求人票はあくまで一次情報として捉え、そこに書かれている内容を「事実確認の出発点」と考える姿勢が大切です。応募前の企業研究や、面接での質疑応答を通じて、求人票の裏側にある本当の姿を確認していく作業が、入社後のギャップをなくすためには不可欠です。

併用がおすすめの転職サイト・転職エージェント

ハローワークの強みを活かしつつ、その弱点を補うためには、民間の転職サービスとの併用が極めて効果的です。ここでは、ハローワークと合わせて利用することで、転職活動の成功確率を高めることができる、代表的な転職サイト・転職エージェントを3つ紹介します。

リクルートエージェント

リクルートエージェントは、業界最大級の求人数を誇る転職エージェントです。その最大の強みは、なんといっても圧倒的な情報量にあります。ハローワークでは見つけにくい大手企業や有名企業、成長中のベンチャー企業、さらには一般には公開されていない質の高い「非公開求人」を多数保有しています。

各業界に精通したキャリアアドバイザーが、求職者一人ひとりの経歴や希望を丁寧にヒアリングし、最適な求人を提案してくれます。また、職務経歴書の添削や面接対策といった選考サポートも充実しており、転職活動のプロセス全体を力強く支援してくれるのが特徴です。

ハローワークで地元の中小企業を探しつつ、リクルートエージェントでより幅広い選択肢やキャリアアップの可能性を探るという使い分けは、非常に有効な戦略です。特に、専門性を活かしたい方や、年収アップを目指したい方には必須のサービスと言えるでしょう。(参照:リクルートエージェント公式サイト)

doda

doda(デューダ)は、転職サイトと転職エージェントの両方の機能を併せ持っていることが大きな特徴のサービスです。自分で求人を検索して応募できる「転職サイト」としての側面に加え、専門スタッフから求人紹介やサポートを受けられる「エージェントサービス」、企業から直接オファーが届く「スカウトサービス」の3つを一つのプラットフォームで利用できます。

「まずは自分のペースで色々な求人を見てみたい」という時はサイト機能を中心に使い、「キャリアについて専門家のアドバイスが欲しい」と感じたらエージェントサービスに相談する、といった柔軟な使い方が可能です。

特にIT・エンジニア系の職種に強いとされており、技術系のキャリアを持つ方には心強い味方となります。ハローワークの地域密着型サポートと、dodaの多機能かつ柔軟なサービスを組み合わせることで、効率的かつ網羅的な求人探しが実現できます。(参照:doda公式サイト)

マイナビエージェント

マイナビエージェントは、特に20代から30代の若手層の転職支援に強みを持つ転職エージェントです。新卒採用で培った豊富なノウハウと企業との太いパイプを活かし、第二新卒や若手社会人のキャリアチェンジをきめ細かくサポートしてくれます。

大手企業だけでなく、ハローワークと同様に、独占求人を含む優良な中小企業の求人も多く扱っているのが特徴です。キャリアアドバイザーによる丁寧なカウンセリングには定評があり、初めての転職で何から手をつけていいかわからないという方でも、安心して相談できます。

「ハローワークで地元の中小企業を探しているけれど、もっと広い視野で自分に合う会社を見つけたい」という若手の方にとって、マイナビエージェントは非常に親和性の高いサービスです。ハローワークの職員とはまた違った視点からのアドバイスを得ることで、キャリアの可能性を広げることができるでしょう。(参照:マイナビエージェント公式サイト)

求人探しとあわせて活用したいハローワークの制度

ハローワークの魅力は、求人紹介だけにとどまりません。求職者のスキルアップや、企業とのマッチング機会を創出するための様々な制度やイベントが用意されています。これらを求人探しと並行して活用することで、より有利に就職活動を進めることができます。

職業訓練(ハロートレーニング)

すでにも触れましたが、ハロートレーニングは、希望する仕事に就くために必要なスキルや知識を原則無料(テキスト代等を除く)で学べる公的な制度であり、ハローワークが提供するサービスの中でも特に価値の高いものです。

ハロートレーニングは、大きく分けて2種類あります。

| 種類 | 対象者 | 特徴 |

|---|---|---|

| 公共職業訓練 | 主に雇用保険を受給している離職者 | ものづくり分野(機械、建築など)から事務、IT、介護まで幅広いコースがある。訓練期間は数ヶ月から2年と様々。 |

| 求職者支援訓練 | 主に雇用保険を受給できない離職者(フリーター、主婦など) | IT、医療事務、介護、Webデザインなど、比較的短期間(2~6ヶ月)で実践的なスキルを習得できるコースが多い。一定の要件を満たせば、訓練期間中に月10万円の「職業訓練受講給付金」を受給できる場合がある。 |

未経験の職種へのキャリアチェンジを目指す場合、ハロートレーニングの受講歴は、企業に対して学習意欲の高さや本気度を示す強力なアピール材料になります。また、訓練を通じて同じ目標を持つ仲間と出会えることも、モチベーション維持の大きな支えとなるでしょう。

興味のある方は、ハローワークの窓口でどのようなコースがあるのか、また、自分がどの訓練の対象となるのかを相談してみることをおすすめします。申し込みには選考がある場合が多いので、早めに情報収集を始めることが肝心です。

各種セミナー・イベント

ハローワークでは、求職者の就職活動をバックアップするための各種セミナーやイベントを定期的に開催しています。これらもすべて無料で参加できます。

【主なセミナーの例】

- 応募書類作成セミナー: 採用担当者の目に留まる履歴書・職務経歴書の書き方を、具体的な事例を交えて学びます。

- 面接対策セミナー: 面接のマナー、よくある質問への答え方、自己PRの方法などを実践的にトレーニングします。模擬面接を行ってくれる場合もあります。

- 自己分析セミナー: 自分の強みや価値観、適性などをワークショップ形式で掘り下げ、キャリアの方向性を明確にします。

- 業界研究セミナー: 特定の業界(例:介護業界、IT業界)の動向や仕事内容、求められるスキルなどを専門家から聞くことができます。

【主なイベントの例】

- 合同就職面接会: 複数の企業がブースを設け、求職者と直接面談や面接を行います。一日で多くの企業と接点を持つことができ、効率的に情報収集や応募ができます。企業の採用担当者と直接話せるため、職場の雰囲気などを感じ取る絶好の機会です。

- ハローワークミニ面接会: 少数の企業が参加する小規模な面接会です。大規模な面接会よりも、じっくりと企業担当者と話せるのがメリットです。

これらのセミナーやイベントの開催情報は、ハローワーク内の掲示板や、各都道府県労働局のウェブサイトなどで告知されています。求人を探すだけでなく、こうした機会を積極的に活用して就職活動に必要な知識やスキルを補強していくことが、内定への近道となります。