会社説明会は、就職活動において企業と学生が初めて本格的に接触する重要な機会です。多くの学生が参加する中で、採用担当者に「この学生は意欲が高い」「一緒に働きたい」と思わせるためには、どうすれば良いのでしょうか。その鍵を握るのが、質疑応答の時間における「質問」です。

鋭い質問は、あなたの入社意欲や企業研究の深さを示す絶好の機会となる一方で、準備不足やマナー違反はマイナスイメージにつながりかねません。この記事では、会社説明会で好印象を与える質問の作り方から、具体的な質問例100選、さらには絶対に避けるべきNG質問や質問時のマナーまで、網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、会社説明会での質問に対する不安が解消され、自信を持って質疑応答に臨めるようになります。他の就活生と差をつけ、内定への道を切り拓くための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

目次

会社説明会で質問はしたほうが良い?3つの理由

会社説明会の終盤に設けられる質疑応答の時間。「何か質問はありますか?」と問いかけられた際、手を挙げるべきか、それとも静かにしているべきか、迷う学生は少なくありません。「変な質問をして悪目立ちしたくない」「特に聞きたいことが思いつかない」といった不安から、結局何も発言せずに終わってしまうことも多いでしょう。

しかし、結論から言えば、会社説明会では積極的に質問をすることをおすすめします。なぜなら、質問という行為には、単に疑問を解消する以上の、就職活動を有利に進めるための3つの大きなメリットが隠されているからです。ここでは、なぜ会社説明会で質問をしたほうが良いのか、その具体的な理由を詳しく解説します。

① 企業への入社意欲をアピールできる

会社説明会で質問をすることは、企業に対するあなたの強い入社意欲を直接的にアピールする最も効果的な手段の一つです。採用担当者は、質疑応答の時間を通じて、学生が自社に対してどれほどの興味や関心を持っているかを測っています。

考えてみてください。あなたが誰かに関心を持った時、自然と「もっと知りたい」という気持ちが湧き、様々な質問が浮かんでくるはずです。企業に対する興味も同様です。事前に企業のウェブサイトを読み込み、事業内容や理念を深く理解しようと努めれば、自ずと「この点について、もっと詳しく知りたい」「この取り組みの背景には何があるのだろう」といった疑問が生まれます。

その疑問を、質疑応答の場で具体的な質問として投げかける行為は、「私は、貴社についてこれだけ真剣に調べてきました。そして、本気で入社を考えているからこそ、さらに深いレベルで理解したいのです」という無言のメッセージになります。

例えば、「御社の〇〇という事業について、今後の海外展開の具体的な計画をお聞かせいただけますか?」といった質問は、あなたが事前に事業内容を把握し、さらにその未来にまで関心を寄せていることを示します。また、「社員の挑戦を後押しする文化があると伺いました。若手社員が主体となって進めたプロジェクトの中で、特に印象的な事例があれば教えてください」といった質問は、企業文化に共感し、自分が入社後にどのように活躍したいかをイメージしていることのアピールにつながります。

一方で、何も質問をしない学生は、採用担当者から「自社への関心が薄いのかもしれない」「受け身な姿勢の学生だな」と判断されてしまう可能性があります。もちろん、質問しなかった学生全員がそう見なされるわけではありませんが、多くの学生の中から際立ち、記憶に残るためには、質問という能動的なアクションが極めて有効なのです。

質疑応答の時間は、企業が学生を評価する場であると同時に、学生が自分自身を売り込むプレゼンテーションの場でもあります。その貴重な機会を最大限に活用し、あなたの熱意を形にして伝えましょう。

② 企業の情報をより深く理解できる

会社説明会で質問をする二つ目の大きな理由は、ウェブサイトやパンフレットだけでは得られない「生の情報」に触れ、企業をより深く、多角的に理解できる点にあります。就職活動は、企業が学生を選ぶだけでなく、学生が自分に合った企業を選ぶプロセスでもあります。入社後のミスマッチを防ぎ、心から納得のいくキャリアをスタートさせるためには、表面的な情報だけでなく、その裏側にあるリアルな実態を知ることが不可欠です。

企業の公式サイトや採用パンフレットには、事業内容、経営理念、福利厚生といった公式情報が綺麗にまとめられています。これらは企業を理解する上での基礎となりますが、そこで語られていることが現場でどのように実践されているのか、その実態まではなかなか見えてきません。

例えば、「風通しの良い社風」という言葉は多くの企業が使いますが、その実態は様々です。若手社員でも自由に意見が言える文化なのか、部署間の交流が活発なのか、それとも単に上司との距離が近いだけなのか。こうしたニュアンスは、実際にその環境で働いている社員に直接質問しなければ分かりません。

「社員の方々の間で、業務外でのコミュニケーションはどの程度ありますか?」や「意思決定のプロセスにおいて、若手の意見はどのように反映されることが多いですか?」といった質問を通じて、抽象的な言葉の具体的な中身を明らかにすることができます。

また、仕事のやりがいや厳しさについても同様です。パンフレットには華やかな成功事例が並んでいても、その裏には地道な努力や困難な局面があったはずです。「これまでのご経験の中で、最も困難だった仕事と、それをどのように乗り越えられたかについてお聞かせいただけますか?」といった質問は、仕事のリアルな側面を知る上で非常に有益です。

こうした「生の情報」は、あなたが企業選びで大切にしている軸(例えば、「成長できる環境」「ワークライフバランス」「チームワーク」など)と、その企業が本当にマッチしているかを見極めるための重要な判断材料となります。質問を通じて得られたリアルな情報は、あなたの企業選びの精度を格段に高めてくれるのです。

③ 他の就活生と差別化できる

会社説明会には、数十人、場合によっては数百人の就活生が参加します。その中で、採用担当者の記憶に残り、その他大勢から一歩抜け出すことは、選考を有利に進める上で非常に重要です。質の高い質問は、あなたという存在を強く印象付け、他の就活生との明確な差別化を図るための強力な武器となります。

多くの学生がする質問は、「福利厚生について教えてください」「残業はどのくらいありますか」といった、調べれば分かることや、やや画一的な内容に留まりがちです。もちろん、これらが悪い質問というわけではありませんが、採用担当者の印象に強く残ることは難しいでしょう。

ここで差がつくのが、独自の視点や深い思考に基づいた質問です。例えば、事前に業界全体の動向や競合他社の動きまでリサーチした上で、「現在、〇〇業界ではAIの活用が大きなトレンドとなっていますが、貴社ではこの技術を既存の△△事業にどのように応用し、競争優位性を築いていこうとお考えでしょうか?」といった質問をすればどうでしょう。

この質問は、単なる情報収集に留まりません。あなたが業界動向を主体的に学び、その中で企業の立ち位置を分析し、未来の戦略についてまで思考を巡らせていることを示しています。採用担当者は、「この学生は視野が広く、当事者意識が高い」「物事を深く考える力がある」といったポジティブな評価を下す可能性が高いでしょう。

また、自分自身の経験や問題意識と結びつけた質問も有効です。「私は学生時代、〇〇という課題にチームで取り組んだ経験から、多様な意見を統合することの重要性を学びました。貴社のようにグローバルに事業を展開されている中で、文化の異なるメンバー間の意見対立を乗り越え、チームとして成果を上げた事例があればお伺いしたいです。」このような質問は、あなたの人間性やポテンシャルを伝え、入社後の活躍イメージを掻き立てます。

このように、鋭い質問、あなたならではの視点が込められた質問は、単なるQ&Aを超えた自己PRの機会となります。採用担当者に「お、この学生は面白いな」「もっと話を聞いてみたい」と思わせることができれば、その後のエントリーシートや面接においても、あなたの名前は記憶に残りやすくなるでしょう。他の学生がためらっている中、勇気を出して手を挙げ、質の高い質問を投げかけること。それが、その他大勢から抜け出すための確実な一歩となるのです。

好印象を与える質問の3つの作り方

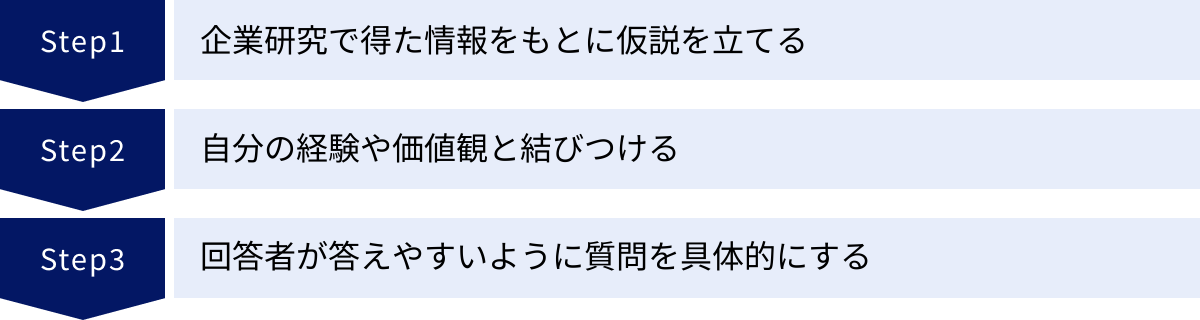

会社説明会で質問することの重要性は理解できたものの、「具体的にどんな質問をすれば好印象を与えられるのだろう?」と悩む方は多いはずです。やみくもに質問をしても、かえって準備不足を露呈してしまったり、意図が伝わらなかったりする可能性があります。

好印象を与える質問には、実は共通する「型」があります。それは、「深い企業研究」「あなた自身の経験」「相手への配慮」という3つの要素を組み合わせることです。ここでは、他の就活生と差がつく、質の高い質問をゼロから作り出すための具体的な3つのステップを詳しく解説します。

① 企業研究で得た情報をもとに仮説を立てる

最も効果的で、採用担当者に「この学生は本気だ」と思わせる質問の作り方が、「仮説検証型」の質問です。これは、単に「教えてください」と情報を乞うのではなく、自分で調べた情報をもとに「貴社は〇〇なのではないか?」という仮説を立て、それを確認・深掘りするというアプローチです。

この手法を用いることで、あなたは以下の3点を同時にアピールできます。

- 企業研究の深さ:表面的な情報だけでなく、IR情報や中期経営計画まで読み込んでいることを示せます。

- 論理的思考力:断片的な情報から本質を推察し、仮説を構築する能力をアピールできます。

- 高い入社意欲:企業の未来や戦略にまで関心を持っているという熱意を伝えられます。

では、具体的にどのように「仮説検証型」の質問を作れば良いのでしょうか。

ステップ1:徹底的な情報収集

まずは、質問の土台となる情報を集めます。企業の公式サイトや採用ページだけでなく、以下の情報源にも目を通しましょう。

- IR情報(投資家向け情報):企業の財務状況や経営戦略が最も詳しく書かれています。「決算説明会資料」や「有価証券報告書」は情報の宝庫です。

- 中期経営計画:企業が今後3〜5年で何を目指しているのか、具体的な目標や戦略が示されています。

- プレスリリース(ニュースリリース):新商品、新サービス、業務提携など、企業の最新の動きがわかります。

- 社長や役員のインタビュー記事:経営層の考え方や企業のビジョンを深く理解できます。

ステップ2:情報から仮説を立てる

集めた情報をつなぎ合わせ、「この企業はなぜ今、この動きをしているのか?」「このデータは何を意味するのか?」「次に打つ手は何だろう?」と考え、自分なりの仮説を立てます。

(例)

- 情報:プレスリリースで「Aという新技術に関する特許を取得した」と発表。中期経営計画には「B事業の海外展開を加速する」と記載。

- 仮説:「このAという新技術は、B事業を海外で展開する際の強力な武器になるのではないか?特に競合が多いアジア市場での差別化を狙っているのではないか?」

ステップ3:仮説を検証・深掘りする質問を作成する

立てた仮説を、説明会の場で社員の方にぶつけてみましょう。

(質問例)

「先日発表されたAという新技術に関するプレスリリースと、中期経営計画を拝見しました。この新技術は、現在注力されているB事業の海外展開、特に競争の激しいアジア市場において、他社との差別化を図るための重要な鍵になると考えたのですが、この点について、今後の具体的な活用戦略や展望をお伺いできますでしょうか。」

この質問は、「御社の強みは何ですか?」といった漠然とした質問とは比較にならないほど、あなたの思考の深さと熱意を伝えます。深い企業研究に基づいた仮説検証型の質問こそが、あなたを「その他大勢の学生」から「際立った個」へと昇華させるのです。

② 自分の経験や価値観と結びつける

次に紹介するのは、質問に「あなたらしさ」を加え、オリジナリティを出すための「自己関連付け」という手法です。企業は、学生の能力やスキルだけでなく、その人柄や価値観、ポテンシャルにも注目しています。自分の経験や考えを質問に織り交ぜることで、あなたは単なる情報収集者ではなく、一人の魅力的な「個人」として採用担当者の目に映ります。

この手法のメリットは、以下の通りです。

- 独自性の創出:他の誰にも真似できない、あなただけの質問が作れます。

- 自己PR:質問という形で、自分の強みや経験を自然にアピールできます。

- –入社後の活躍イメージの提示:自分の経験がその企業でどう活かせるかを示すことで、採用担当者に具体的な活躍イメージを持たせることができます。

「自己関連付け」の質問を作る手順はシンプルです。

ステップ1:自己分析の深化

まずは、自分のこれまでの経験を振り返ります。

- ガクチカ(学生時代に力を入れたこと):ゼミ、サークル、アルバイト、留学、ボランティアなど。

- 強み・スキル:課題解決能力、リーダーシップ、コミュニケーション能力、分析力など。

- 価値観・就活の軸:「挑戦できる環境で成長したい」「チームで大きな目標を達成したい」「社会貢献性の高い仕事がしたい」など。

ステップ2:企業の要素と結びつける

次に、自己分析で見えた「自分」と、企業研究で見えた「企業」の接点を探します。

- 自分の強みは、この企業のどの部署・職種で活かせそうか?

- 企業の理念や文化は、自分の価値観とどう合致しているか?

- 企業の事業内容は、自分の興味・関心とどうつながるか?

ステップ3:経験や価値観を盛り込んだ質問を作成する

見つけた接点を、質問の前置きとして簡潔に述べ、本題の質問につなげます。

(質問例1:ガクチカと結びつける)

「私は学生時代、飲食店のアルバイトで、スタッフの意見を吸い上げて新メニューを開発し、売上向上に貢献した経験があります。この経験から、現場の声を活かすことの重要性を学びました。貴社では、営業職の社員が現場で得たお客様の声を、商品開発やサービス改善にどのように反映させているのか、具体的な仕組みや事例があればお伺いしたいです。」

(質問例2:価値観と結びつける)

「私は『若いうちから裁量権を持って挑戦できる環境』を就職活動の軸としています。貴社の説明会で、若手の活躍事例についてお話を伺い、大変魅力に感じました。差し支えなければ、社員の皆様がご経験された中で、『これは自分の成長に繋がった』と感じる、最も大きな挑戦のエピソードをお聞かせいただけますでしょうか。」

注意点として、自己PRが長くなりすぎないように気をつけましょう。あくまで主役は質問です。自己紹介は簡潔にまとめ、スムーズに質問へつなげることがスマートな印象を与えます。自分の言葉で語られる経験は、何よりも説得力を持ちます。仮説検証型の質問にこの自己関連付けの要素を加えることで、論理的かつ人間味あふれる、最強の質問が完成するでしょう。

③ 回答者が答えやすいように質問を具体的にする

どんなに素晴らしい着眼点の質問でも、漠然としていて答えにくければ、その価値は半減してしまいます。良い質問とは、良い回答を引き出す質問です。回答者が「なるほど、その点ですね」と意図を正確に理解し、的確に答えられるように、質問を具体化する工夫は「相手への配慮」の表れであり、あなたのコミュニケーション能力の高さを示すことにもつながります。

漠然とした質問と具体的な質問を比較してみましょう。

- 漠然とした質問(NG例):「仕事のやりがいは何ですか?」

- これでは回答者は「どの仕事の?」「誰のやりがい?」と戸惑ってしまい、一般的な、当たり障りのない答えしか返せません。

- 具体的な質問(OK例):「〇〇様が、入社されてから現在までのご経験の中で、最も『この仕事に就いて良かった』と実感された具体的なプロジェクトやエピソードについて、その時の役割と併せてお聞かせいただけますでしょうか。」

- これなら、回答者は自分の経験の中から特定の場面を思い出し、具体的な話をしやすくなります。

質問を具体的にするためのテクニックをいくつか紹介します。

- 5W1Hを意識する

- Who(誰が):「若手社員は」「入社3年目の社員は」

- When(いつ):「入社当初に」「困難なプロジェクトに直面した時に」

- Where(どこで):「〇〇部署では」「海外支店では」

- What(何を):「具体的にどのような研修を」「どんなツールを使って」

- Why(なぜ):「なぜその制度を導入されたのですか」

- How(どのように):「どのようにフィードバックを行っていますか」

- 質問の対象や範囲を限定する

- (悪い例)「研修制度について教えてください。」

- (良い例)「入社後1年間の新人研修において、座学とOJT(実地研修)は、それぞれどのような目的で、どれくらいの期間をかけて行われるのでしょうか。」

- クローズドクエスチョンを避ける

- 「はい」か「いいえ」で終わってしまう質問(クローズドクエスチョン)は避けましょう。例えば、「福利厚生は充実していますか?」ではなく、「社員の方々の働きやすさを支えるために、貴社が特に力を入れている福利厚生の制度について、具体的な活用事例を交えて教えていただけますか?」と聞くことで、会話が広がり、より深い情報を得られます。

- 前置きを効果的に使う

- 「先ほどのご説明にありました〇〇という点について、もう少し詳しくお伺いしたいのですが…」のように、説明会の内容を踏まえることで、話を聞いていたことをアピールしつつ、自然な流れで質問に入れます。

質問を具体化することは、回答者への思いやりです。あなたが質問しやすいように場を整えてくれている社員の方に対し、今度はあなたが答えやすいように質問を整える。この心遣いができる学生は、入社後も円滑なコミュニケーションを築ける人材だと評価されるでしょう。

【ジャンル別】会社説明会の質問リスト

ここでは、これまでに解説した「好印象を与える質問の3つの作り方」を応用するための土台となる、具体的な質問例をジャンル別にリストアップします。合計100以上の質問例を用意しました。

ただし、これらの質問をそのまま使うのではなく、必ず自分自身の言葉に置き換え、企業研究で得た情報や自分の経験と結びつけて、オリジナルの質問に昇華させることが重要です。このリストをヒントに、あなたならではの鋭い質問を準備しましょう。

事業内容・仕事内容に関する質問

企業の根幹である事業や、入社後に実際に行う業務についての質問です。自分の働く姿を具体的にイメージするために不可欠です。

- 貴社の主力事業である〇〇について、現在の市場でのポジションと今後の成長戦略をお聞かせください。

- 競合他社と比較した際の、貴社の〇〇事業における最大の強み(技術、サービス、ビジネスモデルなど)は何だとお考えですか?

- 現在、貴社が最も力を入れている新規事業や、今後展開を検討している分野はありますか?

- 〇〇(職種)の1日の典型的なスケジュールを教えていただけますか?

- 入社後、最初に配属される可能性が高い部署での具体的な業務内容についてお伺いしたいです。

- プロジェクトは、どのようなチーム編成(人数、職種構成など)で進められることが多いですか?

- 他部署やグループ会社との連携は、どのような形で行われることが多いでしょうか?

- 業務で使用する主なツールやソフトウェアがあれば教えてください。

- 仕事を進める上で、最も重要となる能力やスキルは何だとお考えですか?

- これまでで最も印象に残っているプロジェクトについて、その目的やご自身の役割、成果を教えてください。

- 営業職の場合、新規顧客と既存顧客の割合はどのくらいでしょうか?また、どのような営業スタイルが主流ですか?

- 研究開発職として、一つのテーマにどれくらいの期間をかけて取り組むことが多いですか?

- お客様の声を製品やサービスに反映させるための具体的な仕組みやプロセスはありますか?

- 〇〇という社会課題に対して、貴社の事業を通じてどのように貢献できるとお考えですか?

- 事業のグローバル展開について、現在最も注力している国や地域とその理由を教えてください。

企業の強み・今後の展望に関する質問

企業の競争優位性や将来性を見極めるための質問です。長期的な視点で企業を分析していることをアピールできます。

- 中期経営計画に掲げられている「〇〇」という目標達成に向けて、現在最も重要視している取り組みは何ですか?

- 業界全体が直面している〇〇という課題に対し、貴社はどのような戦略で対応していこうとお考えですか?

- 10年後、貴社が社会においてどのような存在でありたいか、ビジョンをお聞かせください。

- M&Aやアライアンス戦略について、今後の具体的な方針があればお伺いしたいです。

- サステナビリティやSDGsへの取り組みについて、事業と関連付けた具体的な活動事例を教えてください。

- 貴社の独自のビジネスモデルについて、その発想の原点や、なぜそれが成功しているのかについてお考えをお聞かせください。

- 〇〇業界ではデジタルトランスフォーメーション(DX)が急務とされていますが、貴社における具体的な推進状況や今後の計画を教えてください。

- 顧客基盤の強さについて、長年にわたりお客様から支持され続けている理由は何だとお考えですか?

- 貴社の無形資産(ブランド力、技術ノウハウ、人材など)の中で、最も重要なものは何だとお考えですか?

- これから入社する私たちが、貴社のさらなる成長に貢献するために、どのような視点を持つことが期待されますか?

社風・職場の雰囲気に関する質問

働く環境や人間関係など、入社後の満足度を大きく左右する「ソフト面」に関する質問です。

- 社員の方々のバックグラウンドには、どのような多様性がありますか?(文理、出身学部、中途採用の割合など)

- 社員の方同士のコミュニケーションを活性化させるための社内イベントや制度はありますか?

- 職場は、集中して静かに作業する雰囲気ですか、それとも活発に議論しながら進める雰囲気ですか?

- 上司や先輩との関係性についてお伺いしたいです。気軽に相談できる雰囲気はありますか?

- 部署やチームの目標は、どのように設定され、共有されていますか?

- 〇〇という経営理念が、日々の業務の中で社員の方々にどのように浸透していると感じますか?

- 挑戦を歓迎し、失敗を許容する文化はありますか?具体的なエピソードがあれば教えてください。

- 部署間の壁は低いですか?他部署の社員と関わる機会はどのくらいありますか?

- 服装や働き方の自由度はどの程度でしょうか?

- 入社前と後で感じた、会社の雰囲気に関する良い意味でのギャップがあれば教えてください。

- 新入社員の意見やアイデアが、実際の業務や改善に繋がった事例はありますか?

- 社内で「ロールモデル」としている先輩社員はいらっしゃいますか?その方のどのような点を尊敬されていますか?

- 飲み会など、業務時間外での社員同士の交流の頻度や雰囲気について教えてください。

- 経営層と現場社員の距離は近いですか?直接対話する機会はありますか?

- 社員の方々が共通して持っている価値観や行動様式のようなものがあれば教えてください。

キャリアパス・成長環境に関する質問

入社後に自分がどのように成長し、キャリアを築いていけるのかを確認するための質問です。成長意欲の高さを示せます。

- 入社後のキャリアパスについて、代表的なモデルケースを教えていただけますか?

- 若手社員に裁量権が与えられるのは、入社後どれくらいの時期からが多いですか?

- 部署異動の希望はどの程度反映されますか?ジョブローテーション制度や社内公募制度はありますか?

- 入社3年目、5年目までに、どのようなスキルや経験を身につけていることが期待されますか?

- 管理職への昇進は、どのような基準で判断されますか?年次や成果のどちらが重視されますか?

- 専門性を高めていく「スペシャリスト」としてのキャリアパスは用意されていますか?

- 上司との定期的な面談(1on1ミーティングなど)はありますか?その中でどのような話をしますか?

- 若手社員が主体となって進めたプロジェクトや、大きな挑戦を任された事例があれば教えてください。

- 自身の成長を実感した瞬間や、仕事を通じて得られた最も大きな学びについてお聞かせください。

- 海外勤務や海外のプロジェクトに参加するチャンスはありますか?

- 貴社で活躍されている社員の方々に共通する資質や行動特性は何だとお考えですか?

- 将来的に〇〇のようなキャリアを築きたいと考えているのですが、貴社でその目標は実現可能でしょうか?

研修・教育制度に関する質問

入社後の学びやスキルアップを支える制度についての質問です。自己成長への意欲を示すことができます。

- 新入社員研修の具体的な内容と期間について教えてください。

- OJT(On-the-Job Training)は、どのような形で実施されますか?指導役の先輩社員(トレーナー)はどのように決まりますか?

- 2年目以降のフォローアップ研修や、階層別研修にはどのようなものがありますか?

- 業務に必要な専門知識やスキルを学ぶための、自己啓発支援制度(資格取得支援、外部セミナー参加費補助など)はありますか?

- 社内での勉強会や、部署を超えたナレッジ共有の機会はありますか?

- 語学力向上を支援する制度はありますか?

- 研修制度を利用して、ご自身の成長に最も繋がったと感じるものは何ですか?

- 研修以外で、社員の成長を後押しする独自の取り組みがあれば教えてください。

求める人物像・選考に関する質問

企業がどのような人材を求めているのか、選考で何を見ているのかを直接確認する質問です。

- 説明会のお話を通じて、貴社で活躍するためには〇〇という素養が重要だと感じたのですが、この認識は合っていますでしょうか?

- 貴社で高いパフォーマンスを発揮している社員の方に共通するマインドセットや行動特性は何ですか?

- エントリーシートや面接において、学生のどのような点に最も注目していますか?

- 学生時代のどのような経験が、入社後の業務に最も活かせるとお考えですか?

- 入社までに学んでおくべき知識や、取得しておくと有利な資格はありますか?

- 選考プロセスの中で、私たちが貴社への理解を深めるために、他にどのような機会がありますか?(OB/OG訪問、座談会など)

- チームで働く上で、新入社員に最も期待することは何ですか?

働きがい・評価制度に関する質問

社員のモチベーションや働きやすさの根幹に関わる質問です。

- 〇〇様が、この仕事をしていて最も「やりがい」や「喜び」を感じるのはどのような瞬間ですか?

- 社員のパフォーマンスは、どのような基準(定性・定量)で評価されますか?

- 評価に関するフィードバックは、どのような頻度・方法で行われますか?

- 成果だけでなく、プロセスや挑戦した姿勢も評価される仕組みはありますか?

- 社員のモチベーションを高めるために、会社としてどのような工夫をされていますか?(表彰制度、インセンティブなど)

- ワークライフバランスを保つために、意識していることや会社の制度で役立っているものはありますか?

- 月の平均的な残業時間や、有給休暇の取得率について教えていただけますか?

- 会社として、時間外労働を削減するためにどのような取り組みを行っていますか?

女性の働き方やダイバーシティに関する質問

多様な人材が活躍できる環境かを知るための質問です。企業の成熟度や先進性を示す指標にもなります。

- 女性社員が長期的なキャリアを築く上で、どのような支援制度がありますか?

- 産休・育休の取得率や、その後の復職率はどのくらいですか?

- 時短勤務やリモートワークなど、子育てと仕事を両立するための柔軟な働き方は可能ですか?

- 女性の管理職の割合や、ロールモデルとなる女性社員の方はいらっしゃいますか?

- ダイバーシティ&インクルージョンを推進するために、会社として具体的にどのような取り組みをされていますか?

- 性別に関わらず、すべての社員が公平に評価され、活躍できる風土があると感じますか?具体的なエピソードがあれば教えてください。

- 外国籍の社員や、様々なバックグラウンドを持つ社員が働きやすい環境づくりのために、どのような工夫をされていますか?

(残りの質問例は、これまでの例を組み合わせたり、少し視点を変えたりすることで、さらに18個以上作成可能です。例えば、「貴社の〇〇という製品は、社会にどのような価値を提供しているとお考えですか?」「入社後のギャップをなくすために、学生のうちにやっておくべきことは何ですか?」など、多角的な視点から質問を考えてみましょう。)

【質問相手別】おすすめの質問例

会社説明会では、人事担当者、現場の若手社員、時には経営層など、様々な立場の社員が登壇します。質問の効果を最大化するためには、相手の役職や立場に合わせて質問内容を最適化することが重要です。なぜなら、それぞれの立場で持っている情報や視点が異なるため、「その人でなければ答えられない質問」を投げかけることで、より質の高い回答を引き出せるからです。

ここでは、質問相手別に、どのような質問が効果的かを解説します。

| 質問相手 | 役割・立場 | 質問のポイント | 質問例の方向性 |

|---|---|---|---|

| 人事担当者 | 採用・制度のプロフェッショナル | 会社全体の制度や方針、人材育成に関するマクロな質問 | 研修制度、評価制度、ダイバーシティ、選考基準など |

| 現場の若手社員 | 入社後のリアルな姿を映す鏡 | 日常業務や職場の雰囲気、キャリア初期に関するミクロな質問 | 1日の流れ、仕事のやりがい、入社後のギャップ、職場の人間関係など |

| 経営層・役員 | 会社の未来を描く航海士 | 経営戦略やビジョン、業界の展望に関する大局的な質問 | 事業の将来性、社会貢献、経営哲学、業界動向など |

人事担当者への質問

人事担当者は、採用活動の責任者であり、会社全体の制度(評価、研修、福利厚生など)や人材育成の方針について最も詳しい立場にいます。個別の業務内容よりも、会社全体の仕組みや文化、働く環境といったマクロな視点での質問が有効です。

(質問のポイント)

- 会社全体の制度や方針について聞く

- 人材育成やキャリア開発の仕組みを尋ねる

- 採用担当者として、学生のどこを見ているのかを聞く

(質問例)

- 「貴社では『多様な人材の活躍』を推進されていると伺いました。社員一人ひとりのキャリアビジョンを支援するために、人事制度としてどのような仕組み(例えば、社内公募制度やキャリア面談など)を設けていらっしゃいますか?」

- 「新入社員が一日も早く戦力となり、成長を実感できる環境を整えるために、研修制度において特に工夫されている点や、貴社ならではのユニークなプログラムがあれば教えてください。」

- 「多くの学生と接してこられた採用担当者の視点から、入社後に大きく成長し、活躍される方に共通する『入社前の姿勢』や『学生時代の経験』のようなものがあれば、ぜひお伺いしたいです。」

- 「働き方改革が社会的なテーマとなる中、貴社が社員のワークライフバランスを向上させるために、現在最も力を入れている制度や取り組みについて、具体的な事例を交えて教えていただけますでしょうか。」

現場の若手社員への質問

現場の若手社員(入社1〜5年目程度)は、学生であるあなたにとって、最も年齢や立場が近い存在です。彼らへの質問は、入社後の自分自身の姿を具体的にイメージするための絶好の機会となります。制度論や戦略論よりも、日々の業務のリアル、職場の雰囲気、成功体験や失敗談といった、ミクロで具体的な質問を投げかけてみましょう。

(質問のポイント)

- リアルな仕事内容や1日の流れを聞く

- 入社前後のギャップや、仕事のやりがい・厳しさについて尋ねる

- プライベートな側面(休日の過ごし方など)にも少し触れ、親近感を持たせる

(質問例)

- 「〇〇様の一日の業務スケジュールについて、差し支えのない範囲で教えていただけますでしょうか。特に、チーム内でのミーティングや、自己学習に充てる時間の使い方についてお伺いしたいです。」

- 「ご入社されてから現在までで、最も『成長できた』と感じる仕事上の経験についてお聞かせください。その際に直面した壁と、それをどのように乗り越えられたのか、具体的なエピソードを交えて教えていただけると嬉しいです。」

- 「学生時代に想像していた仕事のイメージと、実際に入社してから感じたギャップがあれば、ぜひ教えていただきたいです。そのギャップをどのように乗り越え、楽しみに変えていきましたか?」

- 「お休みの日は、どのようにリフレッシュされていますか?同期や部署の皆さんとプライベートで交流する機会などもあれば、ぜひお伺いしたいです。」

経営層・役員への質問

説明会に社長や役員といった経営層が登壇することは稀ですが、もしその機会があれば、それは千載一遇のチャンスです。彼らは日々のオペレーションではなく、会社の未来、業界の動向、経営の哲学といった大局的な視点を持っています。現場社員には答えられない、スケールの大きな質問をぶつけてみましょう。

(質問のポイント)

- 企業のビジョンや経営戦略の「なぜ?」を問う

- 業界全体や社会の未来を見据えた質問をする

- 経営者個人の価値観や哲学に触れる

(質問例)

- 「社長が、激しい市場競争の中で数々の重要な意思決定をされる際に、最終的な判断の拠り所とされている経営哲学や価値観があれば、ぜひお聞かせいただきたいです。」

- 「今後10年というスパンで見たときに、〇〇業界はどのように変化していくと予測されていますか。また、その変化の中で、貴社がリーディングカンパニーであり続けるために、どのような布石を打っていくお考えでしょうか。」

- 「貴社の事業を通じて、5年後、10年後に、社会に対してどのような新しい価値を提供していきたいとお考えですか。そのビジョンについてお聞かせください。」

- 「本日は、貴社の素晴らしい事業内容について深く理解できました。一方で、企業が永続的に成長していく上で、経営者が常に抱いている『危機感』とはどのようなものか、お伺いできますでしょうか。」

このように、相手の立場を深く理解し、その人にしか答えられない質問を用意することで、あなたの質問はより価値のあるものとなり、深い対話を通じて企業理解と自己PRを同時に実現できるのです。

絶対に避けたいNG質問5選

これまで好印象を与える質問について解説してきましたが、一方で、たった一つの質問で評価を大きく下げてしまう「NG質問」も存在します。意欲を示すつもりが、かえって準備不足や配慮の欠如を露呈してしまうことも少なくありません。ここでは、絶対に避けるべき代表的なNG質問を5つのパターンに分けて、その理由と対策を詳しく解説します。

① 調べればすぐにわかる質問

これは、最も基本的ながら、多くの就活生が陥りがちなミスです。質疑応答の時間は、限られた貴重な機会です。その場で聞かなくても、企業のウェブサイトや採用パンフレット、IR情報などを少し調べれば簡単にわかるようなことを質問するのは、絶対に避けましょう。

(NG質問の例)

- 「御社の事業内容を教えてください。」

- 「設立はいつですか?資本金はいくらですか?」

- 「経営理念は何ですか?」

- 「福利厚生にはどのようなものがありますか?」

(なぜNGなのか)

このような質問をすると、採用担当者には「この学生は、うちの会社に本気で興味があるわけではなさそうだ」「説明会に来る前の最低限の準備もしてこなかったのか」というネガティブな印象を与えてしまいます。これは、あなたの入社意欲の低さや、主体性のなさを自ら露呈する行為に他なりません。

(対策)

説明会に参加する前には、必ず企業の公式ウェブサイトの隅々まで目を通しましょう。特に「会社概要」「事業内容」「IR情報(投資家向け情報)」「プレスリリース」は必読です。説明会は、これらの基礎情報をインプットする場ではなく、そこで得た情報をもとに生まれた疑問や、さらに深い情報を得るための場であると認識することが重要です。もし福利厚生について聞きたい場合でも、「福利厚生について教えてください」ではなく、「社員の自己成長を支援する福利厚生制度の中で、特に利用率が高いものや、ユニークなものがあれば教えてください」といった形で、一歩踏み込んだ質問を心がけましょう。

② はい・いいえで回答が終わる質問

「はい」か「いいえ」だけで答えが終わってしまう質問、いわゆる「クローズドクエスチョン」も避けるべきです。なぜなら、こうした質問は会話の広がりを妨げ、深い情報を引き出すことができないからです。

(NG質問の例)

- 「残業はありますか?」

- 「社内の雰囲気は良いですか?」

- 「研修制度は充実していますか?」

- 「海外で働くチャンスはありますか?」

(なぜNGなのか)

これらの質問に対して、企業の担当者は「はい、あります」「はい、良い雰囲気です」としか答えようがありません。これでは、せっかくの質疑応答の時間が一問一答の事務的な確認作業で終わってしまい、企業のリアルな姿は見えてきません。また、コミュニケーション能力の観点からも、「対話を深めようとする意識が低い学生だ」と見なされる可能性があります。

(対策)

質問をする際は、常に「オープンクエスチョン」を心がけましょう。オープンクエスチョンとは、相手が自由に答えられる、5W1H(When, Where, Who, What, Why, How)を使った質問のことです。

- 「残業はありますか?」 → 「月間の平均的な残業時間はどのくらいでしょうか。また、会社として時間外労働を削減するために、どのように取り組まれていますか?」

- 「社内の雰囲気は良いですか?」 → 「社員の皆様が感じる、貴社ならではの社風や職場の雰囲気について、具体的なエピソードを交えて教えていただけますか?」

このように、「どのように」「なぜ」「具体的には」といった言葉を付け加えるだけで、質問は格段に深まります。

③ すでに説明があった内容の質問

これは、注意力や傾聴力の欠如を疑われる、非常に印象の悪いNG質問です。説明会の中で、担当者がすでに詳しく話した内容について、まるで初めて聞くかのように質問することは絶対にやめましょう。

(NG質問の例)

- (説明会で新規事業Aについて30分説明があった後に)「御社の新規事業にはどのようなものがありますか?」

- (研修制度の詳しい説明があった後に)「新人研修について教えてください。」

(なぜNGなのか)

このような質問をしてしまうと、「この学生は、人の話を真剣に聞いていないのではないか」「集中力がない、あるいは関心がないのだろう」と判断されてしまいます。チームで仕事を進める上で、人の話を正確に聞く能力は基本中の基本です。その基本ができていないと見なされるのは、就職活動において致命的です。

(対策)

説明会中は、必ずメモを取りながら、集中して話を聞く姿勢を徹底しましょう。 メモを取ることは、聞き逃しを防ぐだけでなく、熱心さをアピールすることにも繋がります。

もし、説明された内容についてさらに深掘りしたい場合は、「聞き方が悪い」と誤解されないように、前置きを工夫することが重要です。

- (良い聞き方の例)「先ほどご説明いただきました新規事業Aについて、大変興味深く拝聴いたしました。その中で、ターゲット市場を〇〇とされていましたが、その市場を選定された背景にある戦略や、競合他社に対する優位性について、もう少し詳しくお伺いできますでしょうか。」

このように、説明された内容を理解していることを示した上で、さらに一歩踏み込んだ質問をすることで、熱心さと理解力の高さを同時にアピールできます。

④ 給与や福利厚生など待遇面だけの質問

給与や休日、福利厚生といった待遇面は、企業を選ぶ上で確かに重要な要素です。しかし、質疑応答の場で、待遇に関する質問ばかりをしたり、最初の質問として投げかけたりするのは賢明ではありません。

(NG質問の例)

- (最初の質問で)「初任給はいくらですか?ボーナスは何か月分出ますか?」

- 「有給休暇は、年間で何日くらい消化できますか?」

- 「住宅手当の詳細を教えてください。」

- 質疑応答の時間に、待遇面に関する質問しかしない。

(なぜNGなのか)

こうした質問は、採用担当者に「この学生は、仕事内容や企業理念、社会への貢献といったことには関心がなく、お金や休みといった条件面しか見ていないのではないか」という印象を与えてしまいます。「権利ばかりを主張し、義務を果たさないタイプかもしれない」と警戒される可能性もあります。

(対策)

待遇面の質問が完全に禁止というわけではありません。しかし、聞くタイミングと聞き方には最大限の配慮が必要です。まずは、事業内容や仕事のやりがい、キャリアパスといった、企業の本質に関わる質問を優先しましょう。その上で、もしどうしても聞きたい場合は、個別相談会や座談会といった、よりクローズドな場で質問するのがベターです。

どうしても説明会の場で聞きたい場合は、聞き方を工夫しましょう。

- (聞き方の工夫例)「社員の方々が長期的に安心して働き、最高のパフォーマンスを発揮できる環境づくりについてお伺いしたいのですが、その一環として、貴社が特に力を入れている福利厚生制度や、ユニークな取り組みがあれば教えていただけますでしょうか。」

このように、「社員のパフォーマンス向上」や「長期的な活躍」といった文脈の中で質問することで、単なる条件面の詮索ではなく、働く環境全体への関心として、ポジティブな印象を与えることができます。

⑤ 企業の批判などネガティブな質問

企業の弱みや課題について知りたいという気持ちは自然なものですが、その聞き方には細心の注意が必要です。批判的、攻撃的と受け取られかねないネガティブな質問は、あなたの協調性やコミュニケーションスタイルに疑問符をつけられる原因となります。

(NG質問の例)

- 「御社の弱み(欠点)は何ですか?」

- 「インターネットで〇〇という悪い評判を見たのですが、本当ですか?」

- 「なぜ競合のA社に比べて、この事業は遅れているのですか?」

(なぜNGなのか)

こうした直接的で攻撃的な質問は、相手を不快にさせるだけでなく、あなた自身が「批判的な視点しか持てない人物」「トラブルメーカーになりそう」というレッテルを貼られるリスクがあります。企業は、課題を客観的に分析し、建設的な提案ができる人材を求めており、単なる批評家を求めているわけではありません。

(対策)

企業の課題やリスクについて知りたい場合は、ネガティブな言葉をポジティブな言葉に変換し、未来志向の質問にすることが重要です。

- 「弱みは何ですか?」 → 「貴社が、今後さらに飛躍的な成長を遂げる上で、現在課題として認識されており、これから強化していこうとお考えの点について、お聞かせいただけますでしょうか。」

- 「悪い評判は本当ですか?」 → (この種の質問は避けるのが無難。どうしても気になる場合は、個別訪問などで慎重に聞くべき)

- 「なぜ遅れているのですか?」 → 「〇〇事業において、競合他社も様々なサービスを展開していますが、貴社がこれから独自の強みを発揮し、市場シェアを拡大していくための戦略について、お考えをお聞かせください。」

このように、「課題」や「挑戦」といった前向きな言葉を使い、企業の未来に貢献したいという姿勢を示すことで、同じ内容を知ろうとする質問でも、与える印象は全く異なります。

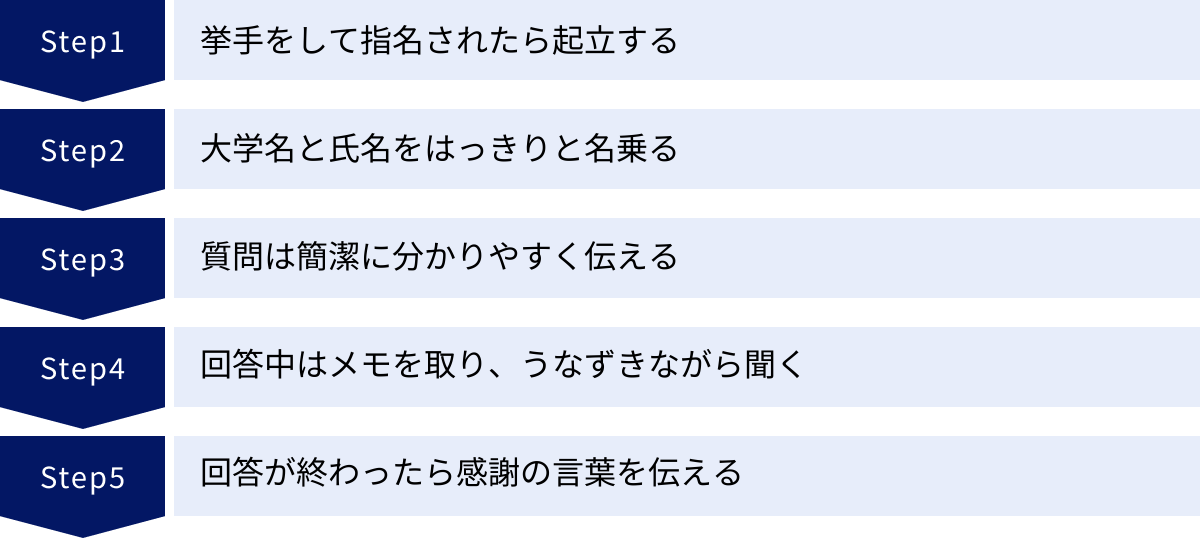

質問する際の基本マナー5ステップ

質問の内容がいかに素晴らしくても、それを伝える際の態度や振る舞いが伴っていなければ、その価値は半減してしまいます。質疑応答は、あなたのコミュニケーション能力やビジネスマナーが総合的に見られる場です。ここでは、挙手から質問後の着席までの一連の流れを5つのステップに分解し、好印象を与えるための具体的なマナーを解説します。この流れを頭に入れておくだけで、当日は自信を持って堂々と振る舞えるようになります。

① 挙手をして指名されたら起立する

質疑応答の時間が始まったら、まずは「質問したい」という意思を明確に示します。司会者から「ご質問のある方」と促されたら、ためらわずにスッと手を挙げましょう。その際、背筋を伸ばし、指先までまっすぐ伸ばした綺麗な挙手を心がけると、自信と意欲が伝わります。

複数の学生が同時に挙手することもあるため、指名されるまでその姿勢を保ちます。無事に指名されたら、「はい」と元気よく返事をし、その場で速やかに起立します。周囲の学生の邪魔にならないよう、椅子を引く音などには配慮しましょう。立ち上がるという一連の動作をスムーズに行うことで、しっかりとした、礼儀正しい学生であるという第一印象を与えることができます。

この最初のステップは、あなたの積極性を示す重要なアクションです。自信がなさそうに、おずおずと手を挙げるのではなく、「あなたに話したいことがある」という強い意志を持って、堂々と挙手することがポイントです。

② 大学名と氏名をはっきりと名乗る

起立したら、まずは自分が何者であるかを明確に伝えます。「〇〇大学の〇〇と申します。本日は貴重なお話をありがとうございました。」といった形で、大学名と氏名をはっきりと、明るい声で名乗りましょう。そして、説明してくださった登壇者の方々に対して、感謝の言葉を添えるのが丁寧なマナーです。

この自己紹介は、採用担当者にあなたの顔と名前を覚えてもらうための最初のステップです。声が小さかったり、早口になったりすると、聞き取ってもらえず、もったいない印象を与えてしまいます。少しゆっくり、相手に届けることを意識して発声しましょう。

名乗りと感謝の言葉を述べた後、登壇者の方に向かって丁寧にお辞儀をします。この一連の流れるような所作が、あなたの社会人としての基礎力を示します。多くの学生の中で、はっきりと名乗り、感謝を述べ、綺麗にお辞儀ができる学生は、それだけで好印象を残すことができます。簡単なことのように思えますが、緊張すると忘れがちなので、事前に練習しておくと安心です。

③ 質問は簡潔に分かりやすく伝える

いよいよ質問本番です。ここで最も重要なのは、「質問を簡潔に、分かりやすく伝える」ことです。どんなに良い質問でも、前置きが長すぎたり、話があちこちに飛んだりして、結局何が聞きたいのかが伝わらなければ意味がありません。

質問を構成する際は、PREP法(Point, Reason, Example, Point)を意識すると、論理的で分かりやすい構成になります。

- Point(結論):「〇〇について、1点質問がございます。」と、まず質問があることを明確に伝えます。

- Reason/Example(理由/具体例):「私は〇〇という経験から△△という点に興味を持っております」や、「先ほどのご説明で□□というお話がありましたが」など、質問に至った背景や理由を簡潔に述べます。これが、質問に深みと説得力を与えます。

- Point(結論):最後に、「そこで、お伺いしたいのですが、〜〜について、具体的にお聞かせいただけますでしょうか?」と、最も聞きたい核心部分を明確に伝えます。

質問は、原則として「一人一つ」と考えましょう。一度に複数の質問をすると、回答者が混乱してしまい、一つ一つの回答が浅くなる可能性があります。もし、どうしても聞きたいことが複数ある場合は、「もしお時間に余裕がございましたら、もう一点よろしいでしょうか?」と、相手の許可を得てから次の質問に移るのがマナーです。

要点を絞り、自信を持ってハキハキと話すこと。これが、あなたの論理的思考力とプレゼンテーション能力をアピールする最大のポイントです。

④ 回答中はメモを取り、うなずきながら聞く

自分の質問が終わったら、それで役目は終わりではありません。回答を聞いている間の「傾聴姿勢」も、同様に厳しくチェックされています。

まず、回答してくれている社員の方の顔(オンラインの場合はカメラ)をしっかりと見て、真剣に話を聞きましょう。そして、話の節目で「はい」と相槌を打ったり、深くうなずいたりすることで、「あなたの話を理解していますよ」というサインを送ります。このリアクションがあるだけで、回答者は話しやすくなり、より丁寧に答えようという気持ちになります。

さらに、必ずメモを取りましょう。 メモを取る行為は、「あなたの話を一言一句聞き漏らさないようにしています」という熱意の表れです。また、回答内容を記録しておくことで、後で企業研究を深めたり、面接で「説明会で伺った〇〇というお話に感銘を受けまして…」といった形で話を繋げたりすることもできます。

ただし、メモを取ることに集中しすぎて、ずっと下を向いてしまうのはNGです。あくまで「顔を上げて話を聞く」ことをメインとし、要点を書き留めるために視線を落とす、というバランスを意識しましょう。この真摯な傾聴姿勢は、あなたの誠実な人柄を雄弁に物語ります。

⑤ 回答が終わったら感謝の言葉を伝える

回答が終わったら、必ず感謝の気持ちを伝えて締めくくります。「お忙しい中、丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。大変よく理解できました。」といった感謝の言葉を、心を込めて伝えましょう。

この最後のひと言があるかないかで、全体の印象は大きく変わります。質問に答えてもらうのは当たり前のことではありません。自分のために時間を割いて、真摯に回答してくれたことへの感謝を示すのは、社会人としての基本的なマナーです。

もし、回答を聞いて新たな疑問が湧いたとしても、その場でさらに質問を重ねるのは避けましょう。質疑応答の時間は限られており、他の学生にも質問の機会を与えるべきです。深掘りしたい点は、個別相談会や次の選考ステップで質問するようにしましょう。

感謝の言葉を述べ終えたら、再度、丁寧に一礼してから着席します。この美しい締めくくりが、あなたの評価をさらに高める最後の仕上げとなります。

オンライン説明会で質問する時のポイント

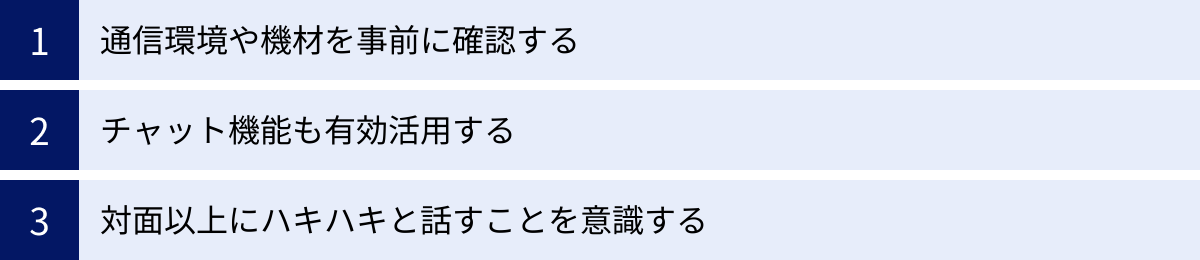

近年、会社説明会の主流となりつつあるオンライン形式。基本的なマナーは対面と同じですが、オンラインならではの注意点や、効果的にアピールするための特有のポイントが存在します。ここでは、オンライン説明会で質問する際に、特に意識すべき3つのポイントを解説します。これらのポイントを押さえることで、デジタルの壁を越えて、あなたの熱意を確実に届けることができます。

通信環境や機材を事前に確認する

オンライン説明会における最大のリスクは、機材や通信環境のトラブルです。「いざ質問しようとしたらマイクが入らない」「映像が固まってしまう」といった事態は、せっかくのチャンスを台無しにするだけでなく、準備不足という印象を与えかねません。事前の準備と確認を徹底することが、オンラインでの成功の第一歩です。

- 機材のチェック:PCのカメラ、マイクが正常に作動するかを、事前にテストしておきましょう。友人や家族とテスト通話をしてみるのが最も確実です。マイク付きイヤホンを使用すると、生活音を拾いにくく、クリアな音声で質問できます。

- 通信環境の安定化:Wi-Fi接続が不安定な場合は、有線LANに接続することをおすすめします。また、説明会の時間帯に、家族に大容量の通信(動画視聴やオンラインゲームなど)を控えてもらうようお願いしておくといった配慮も有効です。

- 場所と背景の整備:質問時にカメラをオンにすることを想定し、背景にも気を配りましょう。散らかった部屋が映り込むのはNGです。白い壁や本棚などを背景にするか、差し支えなければ大学などが提供しているバーチャル背景を使用するのも良いでしょう。逆光にならないよう、顔が明るく映る照明の位置も確認しておきます。

- 服装と身だしなみ:対面の説明会と同じく、スーツやオフィスカジュアルなど、清潔感のある服装を心がけましょう。「上半身しか映らないから」と油断せず、いつ立っても良いように全身の身だしなみを整えておくのが社会人としてのマナーです。

これらの事前準備は、あなたのリスク管理能力と真摯な姿勢を示すことにも繋がります。

チャット機能も有効活用する

オンライン説明会の大きな特徴の一つが「チャット機能」です。この機能をうまく活用することで、発言するのとはまた違った形で、効果的に質問し、アピールすることが可能です。

- 挙手が苦手な人でも質問しやすい:大勢の前で声を出して質問することに抵抗がある人でも、チャットなら比較的気軽に質問できます。自分のペースで文章を推敲できるのもメリットです。

- タイミングを選ばない:質疑応答の時間だけでなく、説明の途中でも「〇〇というお話について質問です」と書き込める場合があります。ただし、説明の流れを妨げないよう、企業の指示に従いましょう。

- 簡潔かつ明確に書く:チャットは多くのコメントが流れていくため、長文は読まれにくい可能性があります。「【質問】〇〇大学の〇〇です。△△についてお伺いします。〜〜(具体的な質問内容)」のように、誰のどのような質問かが一目でわかるように工夫しましょう。誤字脱字がないか、送信前に必ず確認することも重要です。

- 他の学生の質問も参考にする:チャット欄を見れば、他の学生がどのような点に関心を持っているかがわかります。質問が被らないようにチェックしたり、他の人の質問への回答からさらに深掘りする質問を考えたりするヒントにもなります。

チャットでの質問も、あなたの文章力や思考力を示す機会です。音声での質問とチャットでの質問、両方の準備をしておくことで、状況に応じて最適な方法を選択できるようになります。

対面以上にハキハキと話すことを意識する

オンラインのコミュニケーションは、対面に比べて非言語情報(表情、声のトーン、身振りなど)が伝わりにくいという特性があります。そのため、普段以上に明確で、分かりやすいコミュニケーションを意識する必要があります。

- 声のトーンと大きさ:マイクを通すと声がこもりがちになるため、普段よりも少しだけ大きめの声で、口をはっきりと開けて話すことを意識しましょう。ゆっくりと、落ち着いたトーンで話すことで、聞き取りやすさが格段に向上します。

- カメラ目線を意識する:質問する際は、PC画面の相手の顔ではなく、カメラのレンズを見るように意識しましょう。これにより、相手からは「目が合っている」ように見え、あなたの真剣さが伝わりやすくなります。

- リアクションは大きめに:非言語情報が伝わりにくい分、うなずきや相槌といったリアクションは、対面の時よりも少しだけ大きく、分かりやすく行うと効果的です。あなたが熱心に話を聞いていることが視覚的に伝わり、コミュニケーションが円滑になります。

- 結論から話す:オンラインでは相手の集中力が途切れやすいため、PREP法を特に意識し、「結論(質問の要点)から話す」ことを徹底しましょう。ダラダラと前置きを話すのではなく、最初に何が聞きたいのかを明確に伝えることが重要です。

オンラインという特殊な環境を理解し、それに適応したコミュニケーションを実践できる能力は、リモートワークが普及した現代において、非常に価値のあるスキルです。これらのポイントを実践し、デジタルの壁を越えてあなたの魅力を伝えましょう。

どうしても質問が思いつかない時の対処法

事前にどんなに万全の準備をしていても、「いざ本番になったら頭が真っ白になってしまった」「用意していた質問を、他の学生に先に言われてしまった」という事態は起こり得ます。そんな時、焦って無理に質の低い質問をしたり、黙り込んで自信なさげな態度を取ってしまったりするのは避けたいところです。

ここでは、そんな「いざという時」のピンチをチャンスに変える、2つの賢い対処法をご紹介します。質問が思いつかなくても、あなたの評価を下げずに、むしろ高めることも可能です。

他の学生の質問に便乗して深掘りする

用意していた質問がなくなってしまっても、落ち込む必要はありません。質疑応答の時間は、他の学生がどのような視点で企業を見ているかを知る絶好の機会でもあります。他の学生の質問と、それに対する社員の回答を注意深く聞くことで、新たな疑問点や深掘りのポイントが見えてくるはずです。

この方法は、「便乗」というよりも「発展的思考」のアピールと捉えることができます。単に人の意見に乗っかるのではなく、対話の中から新たな論点を引き出し、議論を深める能力は、ビジネスの現場で非常に高く評価されるスキルです。

(具体的なステップ)

- 傾聴:他の学生の質問と、社員の回答に集中して耳を傾け、メモを取ります。

- 思考:その回答を聞いて、「なぜそうなるのだろう?」「もう少し具体的な事例は?」「別の側面からはどうだろう?」と考え、新たな疑問点を探します。

- 発展:その疑問点を、元の質問と関連付ける形で質問します。

(質問例)

- 「ただ今の〇〇様のご質問へのご回答で、『若手の挑戦を後押しする文化がある』というお話が大変印象的でした。その点について関連してお伺いしたいのですが、挑戦した結果、仮に失敗に終わってしまった場合、そこから学びを得て次に活かすために、組織としてどのようなフォローアップの仕組みがあるのでしょうか?」

- 「先ほどの△△事業の海外展開に関するご質問で、アジア市場に注力されているというお話を伺いました。その点についてもう少し詳しくお伺いしたいのですが、文化や商習慣の異なるアジア市場でビジネスを成功させる上で、社員一人ひとりに求められる最も重要な素養とは何だとお考えですか?」

このように、「ただ今のご質問に関連して」や「先ほどのお話を受けて」といったクッション言葉を使うことで、あなたが話の流れをきちんと理解していること、そしてその上で思考を発展させていることを示せます。ゼロから質問を生み出すよりもハードルが低く、かつ傾聴力と論理的思考力を同時にアピールできる、非常に有効なテクニックです。

無理に質問せず、熱心に聞く姿勢を見せる

質疑応答で最もやってはいけないのは、「質問しなきゃ」という焦りから、調べればわかるような内容や、的の外れた質問をしてしまうことです。質の低い質問は、あなたの評価を下げることはあっても、上げることはありません。

もし、他の学生の質問に便乗して深掘りすることも難しいと感じた場合は、勇気を持って「何もしない」という選択をすることも重要です。ただし、それは「何もしなくていい」という意味ではありません。質問という能動的なアピールができない分、「傾聴姿勢」という受動的なアピールを徹底するのです。

- 姿勢を正す:最後まで背筋を伸ばし、真剣な表情を崩さない。

- 視線を送る:話している社員の方にしっかりと視線を向け、集中していることを示す。

- メモを取り続ける:他の学生の質疑応答も、自分ごととして捉え、熱心にメモを取る。

- リアクションを忘れない:話の内容に合わせて、深くうなずくなどのリアクションを示す。

採用担当者は、誰が質問したかだけでなく、全体の雰囲気や個々の学生の態度も観察しています。質問はしなくても、最後まで真摯な態度を貫く学生は、「真面目で誠実な人柄だ」「学習意欲が高い」とポジティブに評価される可能性があります。

「質問すること」が目的になってはいけません。 あくまで目的は、企業への理解を深め、あなたの入社意欲を伝えることです。質問はそのための強力な手段の一つですが、それが全てではありません。

さらに、説明会終了後にアンケートやお礼メールを送る機会があれば、そこで挽回することも可能です。「本日の説明会で伺った〇〇様のお話の中で、特に△△というエピソードに感銘を受け、貴社で働きたいという思いが一層強くなりました。」といったように、具体的に心に残った点を記述して感謝と熱意を伝えることで、質問できなかったことを十分にカバーできます。

焦らず、状況に応じて最善の選択をすること。その冷静な判断力と、最後まで真摯な態度を貫く誠実さこそが、あなたの本当の価値を示すのです。