公務員は、国の運営や地域社会の発展に直接貢献できる、非常にやりがいのある職業です。安定した身分や充実した福利厚生といった魅力も相まって、毎年多くの受験者が公務員採用試験に挑戦しています。しかし、その試験制度は多岐にわたり、「どのような種類があるのか」「試験はいつ行われるのか」「どのような準備をすればよいのか」といった疑問を抱えている方も少なくないでしょう。

この記事では、2024年の最新情報に基づき、公務員の仕事内容や種類、採用試験の具体的な日程、一般的な選考フロー、そして効果的な学習方法まで、公務員を目指すすべての方が知りたい情報を網羅的に解説します。公務員というキャリアに関心のある方、本格的に受験を検討し始めた方にとって、確かな一歩を踏み出すための道しるべとなるはずです。

目次

公務員とは?

公務員とは、国や地方公共団体(都道府県、市区町村など)に所属し、国民や住民全体の奉仕者として、公共の利益のために働く職員の総称です。その活動は、利益追求を目的とする民間企業とは一線を画し、社会全体の基盤を支え、人々の生活をより豊かで安全なものにすることを目的としています。

公務員の根幹をなす理念は、日本国憲法第15条第2項に「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と定められています。この「全体の奉仕者」という言葉が示すように、公務員は特定の人や団体の利益のためではなく、常に公平・中立な立場で、社会全体のために職務を遂行することが求められます。

公務員の仕事内容

公務員の仕事は、その所属する組織や職種によって千差万別ですが、大きく「国家公務員」と「地方公務員」に大別され、それぞれが異なる役割を担っています。

国家公務員の仕事内容

国家公務員は、国の行政機関(中央省庁など)や司法機関(裁判所)、立法機関(国会)に所属し、国全体の運営に関わるスケールの大きな業務を担当します。

- 政策の企画・立案: 法律や制度の制定・改正、国家予算の編成、外交政策の推進など、国の根幹をなすルール作りや方針決定を行います。例えば、経済産業省では日本の産業競争力を高めるための政策を、厚生労働省では国民の健康や年金制度に関する政策を立案します。

- 法律の執行・許認可: 制定された法律に基づき、具体的な行政サービスを執行します。例えば、税務署の職員(国税専門官)は適正な納税を促し、税金を徴収します。また、国土交通省の職員は、新しい空港の建設許可や航空会社の安全基準の審査などを行います。

- 調査・研究: 国の政策決定に必要な基礎データを収集・分析します。総務省統計局が行う国勢調査や、各省庁が所管する分野の専門的な調査・研究などがこれにあたります。

- 国の機関の運営: 裁判所の運営を支える裁判所事務官や、国会の円滑な議事進行をサポートする国会職員なども、国家公務員の重要な仕事です。

地方公務員の仕事内容

地方公務員は、都道府県庁や市区町村役場、警察、消防などに所属し、地域住民の生活に密着した、より身近な行政サービスを提供します。

- 住民サービス: 戸籍・住民票の管理、国民健康保険や年金の手続き、税金の徴収、ゴミ収集の手配など、住民の日常生活に不可欠な窓口業務や事務処理を担います。これは、市区町村の職員が主に行う業務です。

- まちづくり・地域振興: 道路や公園、上下水道といった都市インフラの整備・維持管理、地域の文化施設(図書館、公民館など)の運営、地場産業の育成や観光振興イベントの企画など、地域の魅力を高め、活性化させるための事業を推進します。

- 教育・福祉・保健: 公立学校の運営、教員の採用・配置(都道府県の教育委員会)、児童相談所の運営、生活保護に関する相談・支援、地域の保健所での感染症対策や健康相談など、住民のセーフティネットを支える重要な役割を担います。

- 防災・安全: 地域の防災計画の策定、ハザードマップの作成、災害発生時の避難所運営や復旧支援などを行います。また、警察官による治安維持や消防官による火災予防・救急活動も、地域住民の安全を守る地方公務員の重要な仕事です。

このように、公務員の仕事は非常に多岐にわたりますが、共通しているのは「公共の利益」という目的のために働くという点です。自分の仕事が、国の未来や地域の暮らしに直接つながっているという実感は、公務員ならではの大きなやりがいと言えるでしょう。

公務員として働く魅力

公務員という職業には、多くの人が惹かれる様々な魅力があります。社会貢献性といった精神的なやりがいに加え、安定した労働環境やキャリアパスも大きな特徴です。

- 社会貢献性の高さとやりがい:

何よりも大きな魅力は、自らの仕事を通じて社会全体や地域住民の役に立っていると実感できる点です。国の制度設計に携わる国家公務員も、住民の相談に乗る市役所職員も、その仕事は社会基盤を支え、人々の生活を豊かにすることに直結しています。営利を目的としないため、純粋に「人のため、社会のため」という思いで仕事に取り組めます。 - 雇用の安定性:

公務員は、法律によって身分が保障されています。民間企業のように業績不振を理由に解雇される(リストラされる)ことが原則としてなく、安定した環境で長期的な視点を持ってキャリアを築いていくことができます。この雇用の安定性は、将来のライフプランを設計する上で大きな安心材料となります。 - 安定した給与と充実した福利厚生:

公務員の給与は、法律や条例で定められており、景気の動向に大きく左右されることなく安定的に支給されます。また、各種手当(扶養手当、住居手当、通勤手当など)や、退職金、年金制度もしっかりと整備されています。さらに、育児休業や介護休暇といった制度の取得率が民間企業に比べて高い傾向にあり、仕事と家庭生活の両立(ワークライフバランス)を実現しやすい環境が整っています。 - 多様なキャリアパスと成長機会:

公務員の職場では、一般的に2〜3年周期で部署を異動する「ジョブローテーション制度」が採用されています。これにより、福祉、教育、都市計画、税務、国際交流など、多岐にわたる分野の業務を経験できます。様々な部署で知識やスキルを身につけることで、物事を多角的に捉える能力が養われ、ゼネラリストとしての成長が期待できます。また、国内外の大学院への派遣研修や、民間企業への出向など、自己成長を支援する制度も充実しています。

一方で、公務員として働く上での注意点や、人によってはデメリットと感じられる側面も存在します。例えば、年功序列の風土が根強く残っている組織が多く、若いうちから成果に応じて給与が大幅に上がることは稀です。また、前例踏襲の文化や縦割り行政といった、いわゆる「お役所仕事」と揶揄されるような側面が全くないわけではありません。しかし、近年では行政改革が進み、成果主義の導入や、より柔軟で効率的な働き方が推奨されるようになってきています。

公務員を目指す際は、こうした魅力と注意点の両方を理解した上で、自分の価値観やキャリアプランと合致するかどうかをじっくりと考えることが重要です。

公務員の主な種類

一口に「公務員」と言っても、その種類は多岐にわたります。どの組織に所属し、どのような役割を担うかによって、仕事内容や求められる資質、そして採用試験の内容も大きく異なります。ここでは、公務員の主な種類を「国家公務員」「地方公務員」という大きな枠組みと、「学歴・経験」による区分で整理して解説します。

国家公務員

国家公務員は、国の行政機関(省庁)、司法機関(裁判所)、立法機関(国会)などに勤務し、日本全体の運営に関わるスケールの大きな仕事を担当します。採用試験は主に「総合職」「一般職」「専門職」の3つに区分されています。

| 区分 | 主な役割 | 勤務地 | キャリアパスのイメージ |

|---|---|---|---|

| 総合職 | 政策の企画・立案、法案作成、予算編成など、国の将来を担う幹部候補 | 主に霞が関の中央省庁。国内外への出向・転勤も多い。 | 政策の最前線でキャリアを積み、省庁の課長、局長、事務次官などを目指す。 |

| 一般職 | 政策の実行、各種事務処理、調査・統計など、行政実務の中核 | 主に霞が関の中央省庁や、全国各地の出先機関。 | 特定の行政分野のスペシャリストとして、係長、課長補佐、課長などを目指す。 |

| 専門職 | 特定の専門分野における調査、取締り、研究など | 専門分野に応じた全国各地の機関(税務署、労働基準監督署、検疫所など) | 各専門分野のエキスパートとしてキャリアを形成。 |

総合職

「キャリア官僚」とも呼ばれ、将来の幹部候補として採用されるのが総合職です。主な仕事は、法律や政令の制定・改正、国家予算の編成、外交交渉、大規模な国家プロジェクトの企画など、国の政策決定の根幹に関わる業務です。極めて高度な知識と分析力、そして国全体を動かすという強い責任感が求められます。

勤務地は主に東京・霞が関にある中央省庁の本省となりますが、数年ごとに部署を異動するジョブローテーションが基本です。国内の出先機関への赴任はもちろん、地方自治体や民間企業、国際機関への出向、さらには海外の日本大使館での勤務など、非常にダイナミックなキャリアを歩むことになります。採用試験は院卒者試験と大卒程度試験に分かれており、法律、経済、政治・国際、理工系など、多様な試験区分が設けられています。筆記試験の難易度は公務員試験の中で最も高く、熾烈な競争を勝ち抜く必要があります。

一般職

一般職は、総合職が企画・立案した政策を具体的に実行し、行政サービスとして国民に提供する役割を担います。定型的な事務処理から、専門知識を活かした調査・分析、窓口での国民対応まで、行政実務の中核を支える存在です。

勤務地は、本省だけでなく、全国各地にある出先機関(例:法務局、税関、ハローワークなど)が中心となります。総合職に比べて転勤の範囲は限定的で、特定の地域ブロック内でキャリアを積むケースが多くなります。そのため、地域に根差して国の行政に貢献したいという志向を持つ人に向いています。 採用試験は大卒程度試験と高卒者試験があり、行政、技術(電気・電子・情報、機械、土木など)といった区分で募集が行われます。筆記試験では、総合職ほど専門的な知識は問われないものの、幅広い分野から出題されるため、着実な対策が不可欠です。

専門職

専門職は、特定の行政分野におけるスペシャリストとして採用されます。高度な専門知識や技術を駆使して、国民の生命や財産を守るための専門的な業務に従事します。代表的な専門職には以下のようなものがあります。

- 国税専門官: 全国の税務署や国税局で、適正な納税を指導し、脱税を調査・摘発する税務のプロフェッショナルです。

- 労働基準監督官: 労働者の権利を守るため、企業への立入調査や労働災害の防止指導、法令違反の是正勧告などを行います。

- 法務省専門職員(人間科学): 少年鑑別所や保護観察所で、非行を犯した少年や犯罪者の社会復帰を支援する、心理学や社会学の専門家です。

- 財務専門官: 地域の経済情勢を調査・分析し、国の財政政策に活かすほか、国有財産の管理や金融機関の監督などを行います。

- 航空管制官: 空港の管制塔や航空交通管制部で、航空機が安全に航行できるよう、無線でパイロットに指示を送ります。

これらの専門職は、採用後すぐに専門分野の第一線で活躍することが期待されるため、採用試験でもそれぞれの職務に応じた専門的な知識が問われます。

地方公務員

地方公務員は、都道府県や市区町村といった地方公共団体に所属し、地域住民の生活に密着した行政サービスを提供します。国家公務員に比べて、住民との距離が近く、自分の仕事の成果を直接的に感じやすいのが特徴です。

都道府県庁・政令指定都市

都道府県や政令指定都市(人口50万人以上の主要都市)は、市町村の区域を越える広域的な行政や、市町村を補完・調整する役割を担います。

- 主な仕事内容: 義務教育学校の教員人事、高校の管理運営、広域的な道路や河川の整備・管理、産業振興策の企画、パスポートの発給、警察の運営(都道府県警察)など、スケールの大きな事業を手掛けます。

- 特徴: 市区町村と国とのパイプ役としての役割も重要です。国の政策を地域の実情に合わせて展開したり、逆に地域の課題を国に伝えたりします。職員は数年ごとに本庁内の様々な部署や、管轄地域内にある出先機関(県税事務所、保健所、土木事務所など)を異動し、幅広い経験を積みます。

市区町村

市区町村は、住民の生活に最も身近な「基礎自治体」です。住民が日常生活を送る上で必要不可欠な行政サービスのほとんどを担っています。

- 主な仕事内容: 戸籍や住民票の届け出受付・管理、国民健康保険や年金の手続き、税金の賦課・徴収、ゴミ収集やリサイクルの推進、保育所の運営、公園や図書館の管理、地域のイベント企画など、非常に多岐にわたります。

- 特徴: 住民と直接顔を合わせて対応する窓口業務が多いのが最大の特徴です。住民からの相談や要望に直接応える機会が多く、人の役に立っている実感を強く得られます。異動の範囲もその市区町村内に限られるため、地域に愛着を持ち、腰を据えて働きたい人に向いています。

警察官・消防官など

これらは「公安職」と呼ばれる地方公務員で、住民の生命、身体、財産を守るという極めて重要な使命を担っています。採用は、警察官は都道府県ごと、消防官は各市町村(または消防組合)ごとに行われます。

- 警察官: 交番勤務、パトロール、交通取締り、犯罪捜査、要人警護など、地域の治安維持に関わるあらゆる活動を行います。

- 消防官: 消火活動、救急活動、救助活動、火災予防の啓発など、火災や災害、事故から人々の命を救う最前線で活躍します。

これらの公安職は、厳しい規律と強靭な体力・精神力が求められる仕事であり、採用試験でも体力検査が課されるなど、他の行政職とは異なる選考が行われます。

学歴や経験による区分

公務員試験は、主に最終学歴や社会人経験の有無によって、いくつかの試験区分が設けられています。

大卒程度

4年制大学卒業者(または卒業見込み者)を主な対象とした試験区分です。国家公務員では総合職・一般職(大卒程度)、地方公務員では「上級」と呼ばれる試験がこれに該当します。筆記試験では、大学で学ぶレベルの専門知識(法律、経済、行政学など)が問われる専門試験が課されるのが一般的です。将来の幹部候補として採用されることが多く、キャリアアップのスピードも速い傾向にあります。

高卒程度

高校卒業者(または卒業見込み者)を主な対象とした試験区分です。国家公務員では一般職(高卒者)、地方公務員では「初級」と呼ばれる試験が該当します。筆記試験は、高校までに学習した内容が中心で、専門試験は課されない場合がほとんどです。主に定型的な事務や現場業務を担う職員として採用されます。

社会人経験者採用

近年、多様な知識やスキルを持つ人材を確保するため、民間企業などでの職務経験を持つ人を対象とした「社会人経験者採用(キャリア採用)」の枠が拡大しています。年齢要件は自治体や職種によって様々ですが、30代、40代、中には59歳まで受験可能な場合もあります。

この採用区分の大きな特徴は、一次試験の筆記試験の負担が比較的軽いことです。教養試験のみで専門試験がなかったり、SPI3などの民間企業の採用で使われる適性検査が導入されたりするケースが増えています。その分、二次試験以降で、これまでの職務経験や専門性をアピールする職務経験論文や面接が重視される傾向にあります。民間企業で培ったスキルや課題解決能力を行政の場で活かしたいと考える人にとって、大きなチャンスとなる採用区分です。

【2024年最新】公務員採用試験の主な日程

公務員採用試験は、志望する職種によって試験日程が大きく異なります。複数の試験を併願する受験生も多いため、あらかじめ全体的なスケジュール感を把握し、計画的に学習を進めることが合格への鍵となります。

ここでは、2024年度に実施される主要な公務員試験の一般的な日程を紹介します。ただし、これらの日程はあくまで目安であり、年度によって変動する可能性があります。また、地方公務員の試験日程は自治体ごとに異なるため、必ず志望する機関(人事院や各自治体)の公式サイトで最新の採用試験案内を確認してください。

| 試験の種類 | 申込受付期間(目安) | 第一次試験日(目安) | 第二次試験日以降(目安) | 最終合格発表(目安) |

|---|---|---|---|---|

| 国家公務員(総合職・院卒) | 2月下旬~3月中旬 | 3月下旬 | 4月中旬~5月上旬 | 5月中旬 |

| 国家公務員(総合職・大卒) | 3月上旬~3月下旬 | 4月下旬 | 5月下旬~6月中旬 | 6月下旬 |

| 国家公務員(一般職・大卒) | 3月上旬~3月下旬 | 6月上旬 | 7月上旬~8月上旬 | 8月中旬 |

| 国家専門職(国税専門官など) | 3月上旬~3月下旬 | 6月上旬 | 7月上旬~7月中旬 | 8月中旬 |

| 地方上級(全国型) | 4月下旬~5月中旬 | 6月中旬 | 7月~8月 | 8月~9月 |

| 市役所A日程 | 4月下旬~5月中旬 | 6月中旬 | 7月~8月 | 8月~9月 |

| 市役所B日程 | 6月上旬~6月下旬 | 7月中旬 | 8月~9月 | 9月~10月 |

| 市役所C日程 | 7月下旬~8月下旬 | 9月中旬 | 10月~11月 | 11月~12月 |

参照:人事院 国家公務員試験採用情報NAVI、各自治体職員採用サイト

国家公務員(総合職・一般職)

国家公務員試験は、人事院が管轄しており、例年、試験日程は早い段階で公表されます。

- 総合職試験:

院卒者試験と大卒程度試験で日程が異なります。院卒者試験は他の試験に先駆けて実施され、例年3月下旬に一次試験が行われます。大卒程度試験は4月下旬に一次試験が行われるのが通例です。官庁訪問(後述)の開始時期も早いため、志望者は早期からの対策が必須です。 - 一般職(大卒程度)試験:

総合職試験よりも遅く、例年6月上旬の日曜日に一次試験が実施されます。多くの国家専門職や地方上級(全国型)と同日に行われることが多いため、これらの試験との併願を考える場合は注意が必要です。

国家専門職

国税専門官、財務専門官、労働基準監督官といった国家専門職の試験は、多くが国家一般職(大卒程度)と同じく、6月上旬の日曜日に一次試験が実施されます。これらの職種は採用後に専門研修を受け、それぞれの分野のスペシャリストとしてキャリアを歩むことになります。職務内容が明確であるため、強い志望動機を持つ受験生が集まる傾向にあります。

地方上級(都道府県・政令指定都市)

地方公務員のうち、都道府県庁や政令指定都市の職員採用試験(大卒程度)は、通称「地方上級」と呼ばれます。試験日程は、地域や試験区分によっていくつかのパターンに分かれます。

- 全国型:

最も多くの道府県・政令市が採用している日程で、例年6月中旬の日曜日に一次試験が行われます。国家一般職や国家専門職の試験日と近いため、これらの併願を視野に入れた学習計画が一般的です。 - 関東型・中部北陸型など:

一部の自治体では、全国型とは異なる独自の日程で試験を実施する場合があります。例えば、関東地方の一部の県や市では、全国型より1週間早い日程で試験が行われることがあります。

東京都や特別区(東京23区)は、さらに独自の日程で試験を実施します。例年、他の地方上級試験よりも早い4月下旬~5月上旬に一次試験が行われるため、これらの併願を考えている場合は、対策を前倒しで進める必要があります。

市役所職員

一般市の市役所職員採用試験は、その一次試験日に応じて主に「A日程」「B日程」「C日程」「D日程」に分類されます。これにより、受験生は複数の市役所を併願しやすくなっています。

- A日程: 地方上級(全国型)と同日の6月中旬に実施されることが多く、比較的規模の大きい市が採用する傾向にあります。

- B日程: 7月中旬に実施されます。A日程の試験が終わった後に本格的な対策を始める受験生もいます。

- C日程: 9月中旬に実施されます。公務員試験シーズンの後半戦にあたり、多くの受験生にとって「滑り止め」として位置づけられることも多いですが、その分倍率が高くなる傾向にあります。

- D日程: 10月以降に実施される日程で、秋採用や追加募集として行われることが多いです。

このように、公務員試験のシーズンは春から秋まで長期間にわたります。自分の学力や準備状況、そして何よりも「どこで、どのような仕事がしたいか」を明確にし、戦略的に受験先と学習スケジュールを組み立てることが、合格の可能性を高める上で非常に重要です。

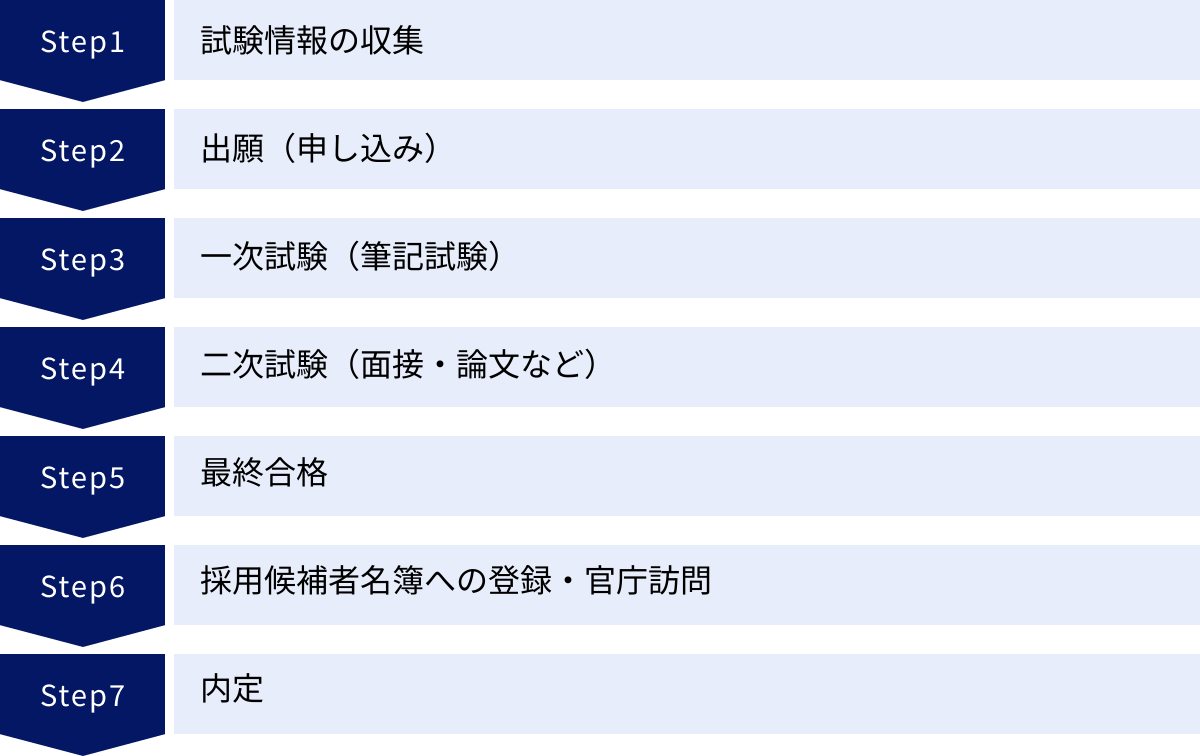

公務員採用試験の一般的な流れ

公務員になるためには、筆記試験や面接など、複数の段階からなる採用試験を突破する必要があります。ここでは、受験を決意してから最終的に内定を得るまでの一般的な流れを、ステップごとに詳しく解説します。

試験情報の収集

すべての始まりは、正確な情報を集めることからです。

- 公式サイトの確認: 志望する省庁や自治体のホームページには、最新の採用情報、試験日程、受験資格、過去の試験問題などが掲載されています。まずは公式サイトをくまなくチェックし、正確な一次情報を得ることが最も重要です。

- 採用説明会への参加: 各機関が主催する採用説明会は、仕事内容や職場の雰囲気を直接知る絶好の機会です。現役の職員から直接話を聞くことで、パンフレットだけでは分からないリアルな情報を得られ、志望動機を深めることにも繋がります。オンラインで開催されることも多いため、積極的に参加しましょう。

- インターンシップ: 一部の省庁や自治体では、学生向けにインターンシップを実施しています。実際に職場で働く経験を通じて、仕事への理解を深め、自身の適性を見極めることができます。採用選考で有利に働くこともあります。

出願(申し込み)

受験する試験を決めたら、定められた期間内に「出願」を行います。

近年、出願手続きはインターネット経由で行うのが主流になっています。専用サイトにアクセスし、氏名、住所、学歴などの個人情報や、希望する試験区分などを入力します。

この際、自己PRや志望動機などを記入する「エントリーシート(面接カード)」の提出を求められることが多くあります。この内容は後の面接試験で重要な資料となるため、時間をかけて丁寧に作成する必要があります。締切直前はアクセスが集中してサーバーが重くなる可能性もあるため、余裕を持った手続きを心がけましょう。

一次試験(筆記試験)

出願を終えると、いよいよ最初の関門である一次試験に臨みます。一次試験は、主にマークシート方式の「筆記試験」で、多くの受験者をふるいにかける目的で行われます。

- 主な試験科目:

- 教養試験(必須): 文章理解、数的処理、社会科学、人文科学、自然科学など、幅広い分野から出題されます。公務員として必要な基礎的な知能と知識が問われます。

- 専門試験(職種による): 法律、経済、行政、土木、化学など、志望する職種に応じた専門的な知識が問われます。大卒程度の行政職や技術職などで課されます。

試験会場は大学のキャンパスなどが指定され、多くの受験生と共に一日がかりで試験を受けます。長丁場になるため、体調管理も重要です。

二次試験(面接・論文など)

一次試験の合格者を対象に、二次試験が実施されます。二次試験以降は、受験者の人柄や能力を多角的に評価する「人物試験」が中心となります。

- 論文(作文)試験:

与えられたテーマ(時事問題や行政課題など)について、自分の考えを論理的に記述する能力が問われます。知識量だけでなく、構成力、表現力、課題発見・解決能力などが評価されます。一次試験と同日に行われる場合もあれば、二次試験として実施される場合もあります。 - 面接試験:

採用選考において最も重要なプロセスです。面接官との対話を通じて、コミュニケーション能力、協調性、ストレス耐性、そして何よりも「公務員としての適性」や「仕事への熱意」が評価されます。形式は様々です。- 個人面接: 最も一般的な形式。複数の面接官対受験者1人で行われます。志望動機や自己PR、学生時代の経験などを深く掘り下げられます。

- 集団面接: 複数の受験者が同時に面接を受けます。他の受験者の発言を聞く姿勢や、限られた時間内で的確に自己アピールする能力が見られます。

- 集団討論(グループディスカッション): 複数の受験者がグループとなり、与えられたテーマについて討論し、結論を導き出します。リーダーシップ、協調性、論理的思考力などが評価されます。

このほか、適性検査や、一部の職種では体力検査などが課されることもあります。

最終合格

二次試験(場合によっては三次試験)を突破すると、「最終合格」となります。合格発表は、各機関のウェブサイトや掲示板で行われます。最終合格者には合格通知書が送付され、「採用候補者名簿」に名前が登載されます。

採用候補者名簿への登録・官庁訪問

ここで注意が必要なのは、「最終合格=即採用(内定)」ではないという点です。特に国家公務員の場合、ここからが本当の就職活動の始まりとも言えます。

- 国家公務員の場合:

最終合格者は、採用を希望する省庁を自ら訪問する「官庁訪問」を行います。各省庁で個別の面接を受け、そこで「ぜひうちの省庁で働いてほしい」と認められて初めて「内々定」が得られます。人気の省庁には多くの合格者が訪問するため、官庁訪問でも厳しい選考が行われます。 - 地方公務員の場合:

多くの自治体では、最終合格者を対象に「採用面接」が行われ、その結果に基づいて配属先が決まり、内定が出されます。最終合格者のうち、高得点者から順に採用の意向が確認されることが一般的で、辞退者が出た場合、名簿の下位の合格者に声がかかることもあります。基本的には、最終合格すれば高い確率で採用されますが、名簿の有効期間内に採用に至らないケースもゼロではありません。

内定

官庁訪問や採用面接を経て、採用が正式に決定すると「内定」となります。通常、10月1日に内定式が行われることが多く、その後、必要な書類の提出や、採用までのスケジュールについての案内があります。そして、翌年の4月1日から、晴れて公務員としての一歩を踏み出すことになります。

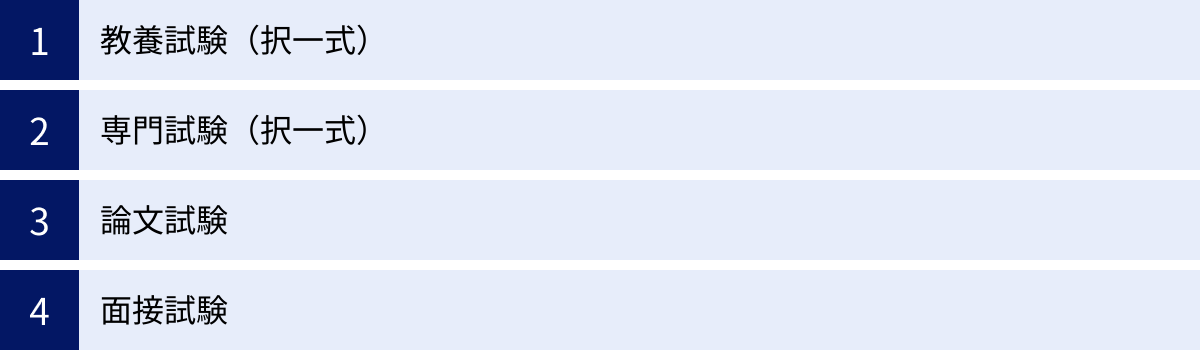

公務員採用試験の主な試験内容

公務員採用試験の合否は、主に「筆記試験」と「人物試験」の総合点で決まります。特に一次選考で課される筆記試験は、対策すべき科目が多く、計画的な学習が不可欠です。ここでは、主要な試験科目の内容と特徴を解説します。

教養試験(択一式)

教養試験(基礎能力試験とも呼ばれる)は、ほぼすべての公務員試験で課される必須科目です。公務員として必要な基礎的な知力や一般教養が問われ、大きく「知能分野」と「知識分野」に分かれます。

- 知能分野:

思考力や判断力、計算能力などを測る科目群で、教養試験全体の配点の半分以上を占めることが多く、合否を分ける最重要分野とされています。- 数的処理: 「数的推理」「判断推理」「空間把握」「資料解釈」の4科目で構成されます。パズルのような問題や、図表から数値を読み解く問題など、中学・高校で習う数学を応用した問題が中心です。解法パターンを習得し、繰り返し問題を解く練習が不可欠です。

- 文章理解: 現代文、英文、古文(出題されない場合も多い)の読解問題です。文章の要旨を正確に把握する能力が問われます。

- 知識分野:

高校までに学習した内容が中心となる暗記系の科目群です。学習範囲が非常に広いのが特徴です。- 社会科学: 政治、経済、法律、社会、時事問題などが出題されます。特に時事問題は論文試験や面接試験にも直結するため、日頃からニュースに関心を持っておくことが重要です。

- 人文科学: 日本史、世界史、地理、思想、文学・芸術などが出題されます。

- 自然科学: 数学、物理、化学、生物、地学などが出題されます。

教養試験は出題範囲が膨大であるため、すべての科目を完璧にこなそうとすると時間がいくらあっても足りません。配点の高い数的処理と文章理解、時事問題を含む社会科学を重点的に学習し、他の知識分野は得意不得意に応じて優先順位をつける「戦略的な学習」が求められます。

専門試験(択一式)

専門試験は、主に大卒程度の行政職、法律職、経済職、技術職などの試験で課されます。大学の専門課程で学ぶレベルの知識が問われるため、難易度は高くなります。

- 行政職・法律職・経済職の主な科目:

- 憲法・民法・行政法: この3つは「法律系科目」の必須科目とされ、出題数も非常に多く、専門試験の核となります。条文や判例の正確な理解が求められます。

- ミクロ経済学・マクロ経済学: グラフや計算問題が多く、理論の深い理解が必要です。経済学は「財政学」や「経済政策」といった他の科目の基礎にもなります。

- 政治学・行政学・社会学: 行政の仕組みや歴史、社会問題に関する理論など、暗記だけでなく、概念の理解が重要となります。

- 技術職の主な科目:

土木、建築、機械、電気・電子・情報、化学、農学など、それぞれの専門分野に応じた科目が出題されます。大学での専攻と直結するため、自身の専門性を最大限に活かすことができます。

専門試験は、科目ごとの出題数があらかじめ公表されている場合が多いため、出題数の多い主要科目を重点的に学習することがセオリーです。また、自身の得意な科目を選択して解答できる「選択解答制」を採用している試験も多く、どの科目で得点を稼ぐかという戦略が重要になります。

論文試験

論文試験は、文章によって論理的思考力、課題分析力、表現力などを評価する試験です。単なる知識の有無ではなく、物事を深く考え、自分の言葉で説得力のある文章を構成する能力が問われます。

- 課題式論文: 「少子高齢化対策について」「DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進について」といった、社会的なテーマや行政課題が与えられ、それに対する自分の見解や具体的な解決策を論じます。現状分析→課題の抽出→具体的な解決策の提案、という論理的な構成で記述することが求められます。

- 資料解釈型論文: 複数の図表や文章といった資料が提示され、それらを読み解いた上で、課題を分析し、意見を述べる形式です。情報を正確に読み取る力と、それを基に論を組み立てる力が必要です。

対策としては、日頃から新聞やニュースで時事問題に触れ、社会の動向を把握しておくことが大前提です。その上で、頻出テーマについて自分なりの意見をまとめる練習や、時間を計って実際に文章を書くトレーニングを繰り返すことが効果的です。

面接試験

筆記試験を突破した後の最終関門が面接試験です。近年、学力だけでなく、受験者の人柄やコミュニケーション能力を重視する傾向が強まっており、面接試験の配点比率を高めている自治体が増えています。

- 評価されるポイント:

- 志望動機・熱意: なぜ民間企業ではなく公務員なのか、なぜこの省庁・自治体でなければならないのか。明確で説得力のある答えが求められます。

- コミュニケーション能力: 面接官の質問の意図を正確に理解し、分かりやすく論理的に話せるか。

- 協調性・倫理観: チームで働くための協調性や、全体の奉仕者としての高い倫理観を持っているか。

- 自己分析: 自身の長所・短所や、これまでの経験を客観的に理解し、それを仕事にどう活かせるかを語れるか。

対策としては、まず「自己分析」と「志望先研究」を徹底的に行うことがスタートラインです。その上で、エントリーシート(面接カード)に書いた内容を基に、想定される質問への回答を準備します。大学のキャリアセンターや公務員予備校などで模擬面接を繰り返し行い、客観的なフィードバックをもらうことで、自分の話し方の癖や改善点を把握し、自信を持って本番に臨めるようになります。

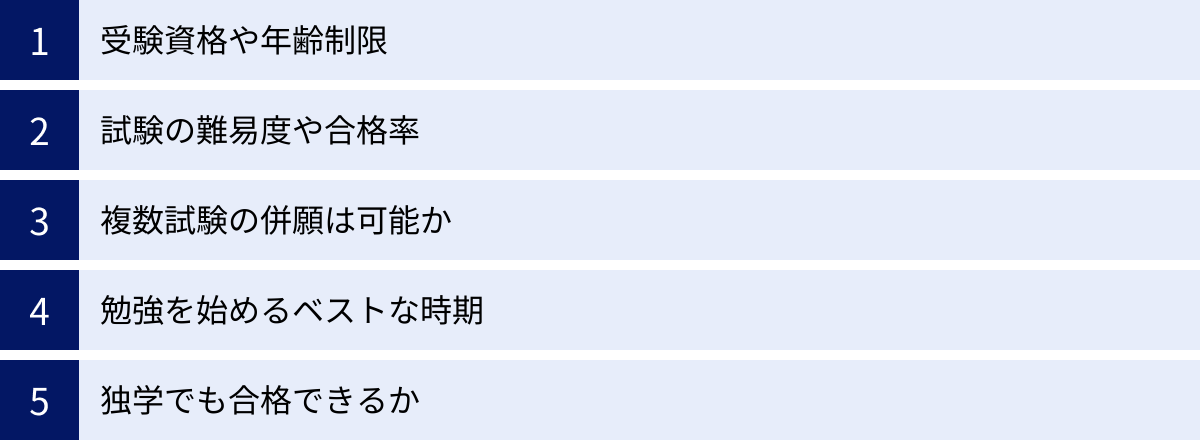

公務員採用試験に関するよくある質問

公務員試験の受験を検討するにあたり、多くの人が抱く共通の疑問があります。ここでは、特に頻繁に寄せられる質問について、分かりやすく回答します。

受験資格や年齢制限は?

公務員試験の受験資格は、試験の種類や自治体によって異なりますが、主に「学歴要件」と「年齢要件」が定められています。

- 学歴要件:

「大卒程度」「高卒程度」といった区分は、あくまで試験問題の難易度を示す目安であり、必ずしもその学歴がなければ受験できないわけではありません。 例えば、「大卒程度」の試験でも、年齢などの要件を満たしていれば、大学を卒業していなくても受験できる場合がほとんどです。ただし、一部の資格職(薬剤師、獣医師など)では、特定の免許や資格が必須となります。 - 年齢要件:

年齢要件は非常に重要で、上限年齢を超えると受験資格がなくなります。一般的な傾向としては以下の通りです。- 大卒程度(上級): 多くの自治体で上限が20代後半から30歳前後に設定されています。

- 高卒程度(初級): 上限は20歳前後と、比較的低く設定されています。

- 社会人経験者採用: 上限は59歳までとしている自治体もあり、非常に幅広くなっています。ただし、「民間企業等での職務経験が〇年以上」といった経験年数の要件が加わります。

近年、多様な人材を確保する観点から、多くの自治体で年齢要件の上限を引き上げる傾向にあります。30代でも大卒程度の一般枠で受験できる自治体も増えているため、諦めずに志望先の最新の受験案内を確認することが重要です。

試験の難易度や合格率は?

公務員試験の難易度や合格率(倍率)は、職種や自治体によって大きく異なります。

- 難易度:

一般的に、筆記試験の難易度は国家公務員総合職が最も高く、次いで国家専門職や地方上級、市役所、高卒程度の順になると言われています。ただし、これはあくまで筆記試験の学力的な難易度であり、合格のしやすさとは必ずしも一致しません。 - 合格率(倍率):

倍率は「受験者数 ÷ 最終合格者数」で計算されます。人気の高い職種や都市部の自治体では倍率が高くなる傾向があります。- 国家公務員: 総合職は試験区分にもよりますが10倍前後、一般職(大卒程度)は3~5倍程度になることが多いです。

- 地方公務員: 都道府県庁や政令市では5~10倍程度、一般市役所では10倍を超えることも珍しくありません。特に、筆記試験のボーダーが比較的低いとされる市役所C日程などでは、受験者が集中し、20倍以上の高倍率になることもあります。

重要なのは、表面的な倍率の数字だけに惑わされないことです。公務員試験は記念受験や、十分な対策をしていない受験者も多く含まれるため、実質的な倍率は公表されている数値よりも低くなると考えられます。大切なのは、周りの倍率を気にするよりも、自分が合格ラインを突破できるだけの実力を着実につけることです。

複数の試験を併願することは可能?

はい、可能です。そして、多くの公務員試験受験生が複数の試験を併願しています。

公務員試験は、一次試験の日程が重ならない限り、いくつでも受験できます。

- 併願のメリット:

- 合格の可能性が高まる: 受験する機会が増えるため、単純に合格のチャンスが広がります。

- 試験慣れできる: 本命の試験の前に他の試験を受けることで、試験会場の雰囲気や時間配分に慣れることができます。

- 精神的な余裕が生まれる: 「ここがダメでも次がある」という気持ちが、本命の試験での過度なプレッシャーを和らげます。

- 併願戦略のポイント:

- 試験科目の共通性: 国家一般職、地方上級、市役所A日程(行政職)などは、試験科目に共通する部分が多いため、効率的に併願対策ができます。

- 日程の確認: 主要な試験日程(6月の日曜日など)が重なる場合があるため、どの試験を優先するのか事前に決めておく必要があります。

- 志望動機の整理: 併願先ごとに、なぜそこで働きたいのかという明確な志望動機を整理しておくことが、面接対策上、非常に重要です。

典型的な併願パターンとしては、「国家一般職」「地方上級(都道府県庁)」「市役所」の3つを軸にするケースが多く見られます。

いつから勉強を始めるのがベスト?

必要な学習時間は、目指す試験の難易度や、個人の学力、1日に確保できる勉強時間によって大きく異なりますが、一般的には1,000時間から1,500時間程度の学習が必要とされています。

- 大学生の場合:

大学3年生の春から夏頃に学習をスタートするのが最も一般的なモデルケースです。この時期から始めれば、約1年間の準備期間を確保でき、余裕を持って計画的に学習を進めることができます。サークルやアルバイトと両立しながらでも、無理なく合格レベルに到達することが可能です。 - 社会人や多忙な学生の場合:

1日に確保できる勉強時間が限られる場合は、より早期からの準備が望ましいです。試験本番の1年半前から少しずつでも学習を始めることで、長期的な視点で知識を定着させることができます。

もちろん、短期集中で合格する人もいますが、公務員試験は科目数が多く、一夜漬けが通用しない試験です。特に、数的処理のような思考力を問う科目は、習得に時間がかかります。焦らず、自分のペースで着実に学習を進めるためにも、早めにスタートを切ることをお勧めします。

独学でも合格できる?

結論から言うと、独学でも公務員試験に合格することは可能です。実際に、独学で合格を勝ち取っている人は毎年たくさんいます。

- 独学のメリット:

- 費用を抑えられる: 予備校に通う場合に比べて、テキスト代などの費用だけで済むため、経済的な負担が少ないです。

- 自分のペースで学習できる: 時間や場所に縛られず、自分の都合に合わせて学習計画を立てられます。

- 独学のデメリット:

- モチベーションの維持が難しい: 一人で学習を続ける強い意志が必要です。

- 情報の入手が遅れがち: 最新の試験傾向や法改正などの情報を自分で収集する必要があります。

- 面接・論文対策が手薄になる: 客観的なフィードバックを得る機会が少なく、対策が不十分になりがちです。

- スケジューリングが難しい: 膨大な試験範囲の中から、何から手をつければよいか分からなくなり、非効率な学習に陥る可能性があります。

独学に向いているのは、自己管理能力が高く、計画的に学習を進められる人です。一方で、「何から手をつけていいか分からない」「面接や論文に不安がある」「効率的に学習を進めたい」という方は、予備校や通信講座の利用を検討する価値が大いにあります。

公務員試験対策におすすめの予備校・通信講座3選

公務員試験は独学でも合格可能ですが、膨大な試験範囲を効率的に学習し、面接や論文といった人物試験対策を万全にするためには、予備校や通信講座の活用が有効な選択肢となります。ここでは、長年の実績と高い評価を誇る代表的な3つのスクールを紹介します。

予備校・通信講座の比較

| スクール名 | 特徴 | 学習スタイル | サポート体制 | こんな人におすすめ |

| :— | :— | :— | :— | :— |

| 資格の学校TAC | 業界最大手の一つ。圧倒的な情報量と質の高い教材、全国規模の校舎ネットワークが強み。 | 通学(生講義・映像)・通信(Web・DVD) | 担任講師制度、回数無制限の模擬面接、自習室利用など | 初めて公務員試験に挑戦する人、手厚いサポートを受けたい人 |

| アガルートアカデミー | オンライン特化型。合理的なカリキュラムと短い講義時間で、効率的な学習を追求。 | 通信(Web講義) | 定期カウンセリング、回数無制限の模擬面接、Facebook質問対応 | 忙しい社会人や学生、費用を抑えつつ質の高い講義を受けたい人 |

| LEC東京リーガルマインド | 法律系資格に強い伝統校。公務員試験でも長年の実績とノウハウを誇る。 | 通学(生講義・映像)・通信(Web・DVD) | 担任講師制度、リアル面接シミュレーション、全国の本校が利用可能 | 法律系科目を強みにしたい人、多彩なコースから自分に合ったものを選びたい人 |

※各社のサービス内容や料金は変更される可能性があるため、詳細は必ず公式サイトでご確認ください。

① 資格の学校TAC

業界最大手の一つとして、長年にわたり多くの公務員試験合格者を輩出してきた実績と信頼がTACの最大の強みです。

- 特徴:

- 質の高いオリジナル教材: 受験生から「Vテキスト」「V問題集」として支持される教材は、試験傾向を徹底的に分析して作成されており、網羅性が高いのが特徴です。

- 実力派の講師陣: 分かりやすい講義はもちろん、受験生の悩みにも親身に対応してくれるプロフェッショナルが揃っています。

- 圧倒的な情報力: 全国規模のネットワークを活かし、各省庁や自治体の最新の試験情報を収集・分析。受講生に的確な情報を提供します。

- 手厚いサポート体制: 担任講師によるカウンセリングや、回数無制限で利用できる模擬面接など、二次試験対策が非常に充実しています。全国の校舎にある自習室が利用できるのも魅力です。

通学講座では、生講義で仲間と切磋琢磨しながら学習でき、通信講座でも校舎の各種サポートを受けられるため、初めて公務員試験に挑戦する方や、学習のペース管理に不安がある方でも安心して学習を進められる環境が整っています。

(参照:資格の学校TAC 公式サイト)

② アガルートアカデミー

「最短で、最高の結果を。」をコンセプトに、オンラインに特化した形で急成長している資格予備校です。

- 特徴:

- 合理的なカリキュラム: 出題傾向を徹底分析し、合格に必要な知識に絞り込んだカリキュラムを提供。1つの講義が5分〜15分程度と短く区切られているため、スキマ時間を活用して効率的に学習を進めることができます。

- コストパフォーマンス: 校舎を持たないオンライン特化型のため、他の大手予備校に比べて受講料がリーズナブルに設定されている傾向があります。

- 充実したオンラインサポート: 定期的なカウンセリングで学習の進捗を確認できるほか、回数無制限の模擬面接、受講生限定のFacebookグループでの質問対応など、オンラインでも手厚いサポートが受けられます。

- 合格特典: 目標年度の試験に合格すると、受講料が全額返金されるという画期的な合格特典(※適用条件あり)があり、学習のモチベーション維持に繋がります。

場所や時間を選ばずに学習できるため、大学の授業やサークル、アルバイト、仕事などで忙しい方に特におすすめです。

(参照:アガルートアカデミー 公式サイト)

③ LEC東京リーガルマインド

司法試験などの法律系資格で名を馳せるLECは、そのノウハウを活かした公務員試験対策でも高い実績を誇ります。

- 特徴:

- 法律系科目に強い: 伝統的に法律系科目の指導に定評があり、専門試験で法律科目が重要となる国家公務員や地方上級を目指す受験生から厚い信頼を得ています。

- 豊富なコースラインナップ: 国家総合職から市役所、技術職、心理・福祉職、公安職まで、あらゆる公務員試験に対応する多彩なコースが用意されており、自分の志望先に特化した対策が可能です。

- 独自の面接対策: 「リアル面接シミュレーション」と名付けられた面接指導では、本番さながらの環境で実践的なトレーニングを積むことができます。

- 長年の実績とデータ: 40年以上にわたる指導実績から蓄積された膨大なデータに基づき、的確な試験分析と学習指導を行います。

全国に本校があり、通学も通信も選べる柔軟な受講形態が魅力です。特に法律系科目を得点源にしたい方や、幅広い選択肢の中から自分に最適なコースを見つけたい方に適しています。

(参照:LEC東京リーガルマインド 公式サイト)

まとめ

この記事では、公務員の仕事内容や種類から、採用試験の具体的な日程、選考フロー、試験科目、そしてよくある質問に至るまで、公務員を目指す上で知っておくべき情報を包括的に解説しました。

公務員の仕事は、国の政策立案から地域住民への身近なサービス提供まで非常に多岐にわたりますが、その根底には「社会全体のために働く」という共通のやりがいがあります。安定した雇用環境や充実した福利厚生も、その大きな魅力の一つです。

公務員になるための道は一つではありません。国家公務員と地方公務員、総合職や専門職、大卒程度や社会人経験者採用など、多様な入り口が用意されています。自分自身の興味や適性、将来のキャリアプランをじっくりと考え、どの道を目指すのかを明確にすることが、成功への第一歩となります。

公務員採用試験は、春から秋にかけて長期間にわたって実施される、まさに情報戦であり、長期戦です。

- 情報収集を怠らないこと: 志望先の公式サイトを定期的に確認し、常に最新の情報を入手しましょう。

- 計画的な学習を心がけること: 膨大な試験範囲を乗り越えるには、早期に学習を開始し、優先順位をつけて効率的に進める戦略が不可欠です。

- 人物試験対策を重視すること: 筆記試験対策と並行して、自己分析や志望動機の深掘りを進め、面接や論文で自分の魅力を最大限に伝えられるよう準備しましょう。

公務員試験への挑戦は、決して簡単な道のりではありません。しかし、強い意志を持って計画的に準備を進めれば、必ず道は拓けます。この記事が、あなたが公務員という素晴らしいキャリアを実現するための一助となれば幸いです。