採用活動を成功させるためには、自社に合った人材といかにして出会うかが重要な鍵を握ります。数ある採用手法の中でも、多くの企業が活用しているのが「求人広告媒体」です。しかし、その種類は多岐にわたり、「どの媒体を選べば良いのか分からない」「料金体系が複雑で比較が難しい」といった悩みを抱える採用担当者の方も少なくありません。

この記事では、2024年の最新情報に基づき、主要な求人広告媒体を35種類厳選して徹底的に比較・解説します。求人広告の基本的な知識から、料金体系、ターゲット層別の特徴、そして自社に最適な媒体を選ぶための具体的なステップまで、網羅的にご紹介します。

採用活動の成功は、適切な媒体選びから始まります。この記事が、貴社の採用戦略を加速させるための一助となれば幸いです。

目次

求人広告とは

求人広告とは、企業が人材を募集するために、Webサイトや雑誌、新聞などのメディア(媒体)に掲載する広告のことです。その主な目的は、自社の求人情報を広く求職者に届け、応募を促すことにあります。採用活動における母集団形成、つまり応募者を集めるための最も基本的かつ重要な手法の一つと位置づけられています。

現代の採用市場において、企業と求職者をつなぐ架け橋として、求人広告は不可欠な存在です。かつては新聞の求人欄や求人情報誌といった紙媒体が主流でしたが、インターネットの普及に伴い、現在ではWebサイトやアプリを中心としたオンラインの求人広告媒体が圧倒的なシェアを占めるようになりました。これにより、企業は地域や時間の制約なく、より広範な求職者層にアプローチできるようになりました。

求人広告の役割は、単に「人を募集している」という事実を知らせるだけではありません。仕事内容や給与、待遇といった基本的な条件はもちろんのこと、企業のビジョンや社風、働く環境の魅力、社員のキャリアパスといった、求職者が「この会社で働きたい」と感じるための付加価値情報を伝えるという重要な役割も担っています。特に、労働人口の減少や働き方の多様化が進む現代においては、競合他社との差別化を図り、自社の魅力を効果的にアピールすることが、採用成功の鍵となります。

採用手法には、求人広告以外にも、大学のキャリアセンターなどを通じた「新卒採用」、知人や社員の紹介による「リファラル採用」、企業側から候補者に直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」、人材紹介会社(エージェント)を介して候補者を紹介してもらう「人材紹介サービス」など、様々な種類があります。

これらの手法と比較した際の求人広告の最大の特徴は、「不特定多数の潜在的な求職者」に対して、企業側が主体となって情報を発信できる点にあります。人材紹介サービスが「待ち」の側面が強いのに対し、求人広告は「攻め」の母集団形成を可能にします。また、ダイレクトリクルーティングが特定の個人を狙い撃ちするのに対し、求人広告は広く網をかけることで、自社を認知していなかった層からの応募も期待できます。

この記事では、数ある採用手法の中でも、特にこの「求人広告媒体」に焦点を当て、その種類や特徴、効果的な活用方法について、初心者の方にも分かりやすく、かつ深く掘り下げて解説していきます。採用活動の第一歩として、まずは求人広告の全体像を正しく理解することから始めましょう。

求人広告媒体の主な種類

求人広告媒体と一言で言っても、その特性は様々です。自社の採用目標を達成するためには、これらの違いを理解し、目的に応じて最適な媒体を選択することが不可欠です。求人広告媒体は、主に「料金体系」「ターゲット層」「専門性」という3つの軸で分類できます。

料金体系による違い

求人広告の費用がどのように発生するかは、媒体のビジネスモデルによって大きく異なります。主な料金体系は「掲載課金型」「成果報酬型」「無料掲載型」の3つです。

| 料金体系 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| 掲載課金型 | ・多くの求職者に求人を見てもらえる可能性が高い ・採用人数が多くても追加費用がかからない |

・応募や採用がなくても費用が発生する ・採用単価が高くなるリスクがある |

・企業の知名度が高く、一定の応募が見込める企業 ・複数名の大規模採用を計画している企業 |

| 成果報酬型 | ・採用が成功するまで費用がかからない ・初期費用を抑え、採用コストのリスクを低減できる |

・1人あたりの採用単ガが高くなる傾向がある ・掲載にあたり審査が必要な場合がある |

・採用コストの無駄を徹底的に省きたい企業 ・採用の難易度が高い専門職を募集する企業 |

| 無料掲載型 | ・掲載費用が一切かからない ・気軽に求人情報を掲載できる |

・有料プランに比べて露出が少なく、応募が集まりにくい ・採用に関するサポートが受けられない場合が多い |

・採用にかけられる予算が全くない企業 ・急募ではなく、良い人がいれば採用したい企業 |

掲載課金型

掲載課金型は、求人広告を媒体に掲載する期間や広告枠のサイズに応じて料金が発生する、最も一般的な料金体系です。掲載期間は4週間単位が基本で、料金プランによってWebサイト上での表示順位や原稿の情報量、写真の枚数などが変わります。

メリットは、掲載期間中であれば何人採用しても追加の費用がかからない点です。そのため、複数名の採用を計画している場合には、一人当たりの採用単価を抑えられる可能性があります。また、大手総合求人サイトの多くがこの形式を採用しており、圧倒的な会員数を誇るため、多くの求職者の目に触れる機会を得やすいのも大きな利点です。

一方、デメリットは、応募が一件も来なかったり、採用に至らなかったりした場合でも、最初に支払った掲載料は返ってこないことです。つまり、採用成果が保証されていない「リスク先行型」の投資となります。そのため、求職者にとって魅力の乏しい求人内容であったり、企業の知名度が低かったりすると、費用対効果が悪化する可能性があります。

成果報酬型

成果報酬型は、求人広告の掲載自体は無料で行い、応募者が入社(または内定承諾)した時点で初めて費用が発生する料金体系です。料金は、採用した人材の「理論年収の〇〇%」といった形で算出されることが一般的です。

メリットは、何と言っても採用が成功するまで一切費用がかからないという点です。これにより、企業は採用コストに関するリスクを最小限に抑えられます。「掛け捨て」になる心配がないため、特に予算が限られている中小企業や、採用の難易度が高い専門職を募集する際に有効な手法です。

デメリットとしては、一人当たりの採用単価が掲載課金型に比べて高額になる傾向がある点が挙げられます。例えば、年収500万円の人材を成果報酬30%で採用した場合、150万円の費用がかかります。また、媒体によっては掲載にあたって企業の審査があったり、そもそも応募が集まりにくかったりするケースもあります。

無料掲載型

無料掲載型は、文字通り、求人情報の掲載に一切費用がかからないタイプです。代表的なものに、Indeedなどの求人検索エンジンや、ハローワークインターネットサービスがあります。

最大のメリットは、コストゼロで採用活動を始められることです。予算の制約がある企業にとっては非常に魅力的な選択肢となります。

しかし、デメリットも存在します。無料掲載は、有料プランに比べて求職者の目に触れる機会(露出度)が著しく低くなる傾向があります。多くの求人情報の中に埋もれてしまい、応募が集まりにくいケースが少なくありません。また、原稿作成のサポートや効果分析といった付帯サービスも基本的には提供されないため、採用活動の全工程を自社で完結させる必要があります。急募の場合や、確実に人材を確保したい場合には不向きと言えるでしょう。

ターゲット層による違い

求人広告媒体は、それぞれ得意とする求職者層が異なります。自社が求める人材がどの市場にいるのかを見極め、適切な媒体を選ぶことが重要です。

新卒採用向け

新卒採用向け媒体は、卒業予定の大学生・大学院生をメインターゲットとしています。多くの学生が就職活動を開始するタイミングで一斉にサイトがオープンし、企業情報の公開、エントリー受付、会社説明会の予約管理など、新卒採用特有のプロセスを一元管理できる機能が充実しています。ポテンシャルを重視した採用が中心となるため、企業のビジョンや事業内容、キャリアパスを伝えるコンテンツが豊富です。代表的な媒体には「リクナビ」や「マイナビ」があります。

中途採用向け

中途採用向け媒体は、社会人経験を持つ転職希望者をターゲットとしています。即戦力を求める求人が中心で、職種や業種、スキル、経験年数など、詳細な条件で求人を検索できる機能が特徴です。通年で採用活動が行われるため、年間を通じていつでも求人を掲載できます。総合的な求人を扱う「リクナビNEXT」や「doda」のほか、ハイクラス層向けの「ビズリーチ」、エンジニア向けの「Green」など、専門性に特化した媒体も数多く存在します。

アルバイト・パート採用向け

アルバイト・パート採用向け媒体は、学生、主婦(夫)、フリーターなどを主なターゲットとしています。勤務地や時給、シフトの柔軟性、勤務時間帯といった条件が重視されるため、これらの検索機能が強化されています。地域密着型の情報が多く、スマートフォンアプリでの利用が主流となっているのも特徴です。代表的な媒体には「タウンワーク」や「バイトル」があります。

専門性による違い

媒体が扱う情報の範囲によっても、大きく2つに分類されます。

総合型媒体

総合型媒体は、特定の業種や職種に限定せず、幅広い求人情報を網羅的に扱っている媒体です。リクナビやマイナビ、dodaなどがこれに該当します。

メリットは、登録者数が非常に多く、様々な経歴を持つ求職者にアプローチできる点です。営業職や事務職といった、多くの業界で必要とされる職種を募集する際に適しています。

デメリットは、競合となる求人が多く、自社の求人が埋もれやすい点です。また、ターゲットを絞り込みにくいため、求めるスキルとは異なる層からの応募が増える可能性もあります。

特化型媒体

特化型媒体は、特定の領域に専門化した求人情報を扱う媒体です。「IT・Web業界」「アパレル業界」「看護師」「女性」「ハイクラス層」「第二新卒」など、ターゲットが明確にセグメントされています。

メリットは、自社が求める特定のスキルや経験を持つ人材に、効率的にアプローチできる点です。求職者の目的意識も高いため、マッチングの精度が上がりやすく、採用工数の削減につながります。

デメリットは、総合型媒体に比べて登録者数が少ないため、母集団形成の規模は小さくなる傾向がある点です。より多くの応募者の中から選びたいという場合には不向きかもしれません。

求人広告の料金相場

求人広告の利用を検討する上で、最も気になるのが「料金」でしょう。料金は、前述の「料金体系」だけでなく、「採用ターゲット」によっても大きく変動します。ここでは、新卒、中途、アルバイト・パートそれぞれの料金相場について、具体的な目安を解説します。

新卒採用の料金相場

新卒採用向けの求人広告媒体は、「掲載課金型」が主流です。料金は、企業の基本情報を掲載する基本プランに加え、学生へのダイレクトメール配信(DM)、Webセミナーの開催、サイト上での露出度を高めるバナー広告など、様々なオプションを組み合わせて決定されます。

| プランの種類 | 料金相場の目安 | 主なサービス内容 |

|---|---|---|

| 基本プラン | 20万円~80万円 | 企業情報の掲載、エントリー受付機能 |

| 標準プラン | 80万円~200万円 | 基本プランに加え、上位表示、DM配信機能など |

| 上位プラン | 200万円~500万円以上 | 標準プランに加え、特集企画への参画、動画掲載、専用ページの作成など |

| 通年掲載プラン | 100万円~数百万円 | 一定期間、継続的に求人情報を掲載できるプラン |

新卒採用の広告費は、年間を通じてのパッケージプランとして提供されることが多く、総額は数百万円に上ることも珍しくありません。 これは、単なる広告掲載だけでなく、エントリー管理システムや会社説明会の予約機能といった、採用業務を効率化するためのツール利用料が含まれているためです。

近年では、企業から学生に直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング(スカウト)型」のサービスも増えています。これらは成功報酬型(1名採用あたり30万円~80万円程度)や、年間利用料+成功報酬といった料金体系を採用しており、従来の掲載課金型とは異なるアプローチとして注目されています。

中途採用の料金相場

中途採用は、通年で募集が行われるため、掲載期間(多くは4週間)に応じた「掲載課金型」が一般的ですが、「成果報酬型」のサービスも数多く存在します。

【掲載課金型の場合】

掲載課金型の料金は、求人原稿のサイズや情報量、サイト内での表示順位によって大きく変動します。

| プランの種類 | 料金相場の目安(4週間掲載) | 主な特徴 |

|---|---|---|

| エントリープラン | 20万円~40万円 | 最も基本的なプラン。情報量は少ないが、低コストで掲載可能。 |

| スタンダードプラン | 50万円~80万円 | 標準的な情報量と表示順位。多くの企業が利用する価格帯。 |

| ハイクラスプラン | 90万円~150万円以上 | 最上位表示、原稿ボリューム大、写真・動画の活用など、露出度を最大化。 |

これらの基本料金に加え、特定のスキルを持つ登録者に直接アプローチできる「スカウトメール」機能がオプション(1通あたり数百円~数千円)として用意されていることが多く、これを活用するかどうかで総額が変わってきます。

【成果報酬型の場合】

成果報酬型の場合、採用が決定した人材の理論年収(月給×12ヶ月+賞与など)に対して、20%~35%程度の料率を乗じた金額が費用となります。例えば、理論年収600万円の人材を料率30%で採用した場合、180万円が広告費となります。ハイクラス人材や専門職に特化した媒体で多く見られる料金体系です。

アルバイト・パート採用の料金相場

アルバイト・パート採用の媒体は、勤務地(エリア)と掲載期間によって料金が細かく設定されている「掲載課金型」がほとんどです。都市部ほど料金は高く、地方は安くなる傾向があります。掲載期間は1週間から選択できる場合が多く、短期間で手軽に始められるのが特徴です。

| エリア・プラン | 料金相場の目安(1週間掲載) | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 地方エリア・基本プラン | 1万円~5万円 | 最も安価なプラン。地域密着型の募集に。 |

| 主要都市・基本プラン | 3万円~8万円 | 競争が激しいエリアでの基本的な掲載。 |

| 全国・上位プラン | 10万円~30万円以上 | サイト内で目立つ位置に長期間掲載。広範囲での募集や急募時に。 |

多くの媒体では、複数週の掲載で割引が適用される「長期掲載パック」や、複数店舗の求人をまとめて掲載できるプランなども用意されています。また、「お祝い金」が進呈されることで求職者からの応募を促進するタイプの媒体(マッハバイトなど)も存在します。これらの媒体は、採用決定時に数千円~数万円の費用が発生する成果報酬型の側面も持ち合わせています。

【中途採用向け】おすすめ求人広告媒体12選

即戦力となる人材を求める中途採用。ここでは、数ある媒体の中から特に実績と人気が高い12のサービスを厳選してご紹介します。

| 媒体名 | 特徴 | ターゲット層 | 料金体系(目安) |

|---|---|---|---|

| リクナビNEXT | 圧倒的な会員数と知名度を誇る業界最大手。 | 20代~40代まで幅広い層。職種・業種も網羅。 | 掲載課金型(4週間18万円~) |

| doda | 求人広告と人材紹介サービスを併せ持つ。 | 20代~30代の若手・中堅層が中心。 | 掲載課金型(4週間25万円~) |

| マイナビ転職 | 地方の求人に強く、若手層の登録者が多い。 | 20代~30代前半の若手社会人。 | 掲載課金型(4週間20万円~) |

| en転職 | 「正直・詳細」な求人情報がコンセプト。入社後活躍を支援。 | 20代~30代が中心。エンゲージメントを重視。 | 掲載課金型(4週間28万円~) |

| type | IT・Webエンジニアや営業職の採用に強み。 | 20代~30代のIT・営業系人材。 | 掲載課金型(4週間25万円~) |

| Re就活 | 20代・第二新卒に特化した国内最大級のサイト。 | 20代、第二新卒、既卒。 | 掲載課金型(4週間30万円~) |

| ビズリーチ | ハイクラス・専門職に特化したダイレクトリクルーティング。 | 年収600万円以上の管理職・専門職。 | 成功報酬型+システム利用料 |

| AMBI | 若手ハイキャリア層向けのスカウト型サービス。 | 20代~30代前半の優秀な若手。 | 成功報酬型 |

| Green | IT・Web業界に特化。人事担当者と直接やりとり。 | ITエンジニア、デザイナー、マーケターなど。 | 成功報酬型 |

| 女の転職type | 正社員で長く働きたい女性のための転職サイト。 | 20代~30代の女性。事務職、営業職、専門職。 | 掲載課金型(4週間25万円~) |

| 日経転職版 | 日本経済新聞社が運営。ビジネスパーソンからの信頼が厚い。 | 30代~50代のミドル・ハイクラス層。 | 成功報酬型 |

| doda X | ハイクラス層に特化したヘッドハンティングサービス。 | 年収800万円以上のエグゼクティブ層。 | 成功報酬型 |

① リクナビNEXT

株式会社リクルートが運営する、日本最大級の会員数を誇る転職サイトです。その圧倒的な知名度から、あらゆる業種・職種の求職者が登録しており、幅広い層にアプローチできます。特に、まだ転職を具体的に考えていない「転職潜在層」へのリーチに強いのが特徴です。(参照:リクナビNEXT公式サイト)

② doda

パーソルキャリア株式会社が運営。求人広告サービスだけでなく、人材紹介サービスやスカウトサービスも一体となっているのが最大の特徴です。一つのプラットフォームで多様な採用手法を試せるため、採用戦略の幅が広がります。20代~30代の登録者が多く、特に営業職や企画職、技術職に強みがあります。(参照:doda公式サイト)

③ マイナビ転職

株式会社マイナビが運営。全国各地に拠点を持ち、地方の採用に強いことで定評があります。登録者は20代~30代の若手層が中心で、未経験者歓迎の求人も多く掲載されています。定期的に開催される「転職フェア」との連動企画も魅力の一つです。(参照:マイナビ転職公式サイト)

④ en転職

エン・ジャパン株式会社が運営。「入社後活躍」をコンセプトに掲げ、求人情報に「仕事の厳しさ」「向いていない人」といった項目を設けるなど、正直で詳細な情報提供を徹底しているのが特徴です。ミスマッチを防ぎ、定着率向上を目指す企業に適しています。(参照:en転職公式サイト)

⑤ type

株式会社キャリアデザインセンターが運営する、IT・Webエンジニアやものづくりエンジニア、営業職、企画職の採用に強みを持つ転職サイトです。特に首都圏での知名度が高く、専門スキルを持つ人材の採用に適しています。職種別の専門サイトも展開しています。(参照:type公式サイト)

⑥ Re就活

株式会社学情が運営する、20代・第二新卒・既卒に特化した転職サイトです。若手人材の採用を考えている企業にとっては、非常に効率的なアプローチが可能です。Webセミナー機能なども充実しており、ポテンシャル層との接点を創出しやすい設計になっています。(参照:Re就活公式サイト)

⑦ ビズリーチ

ビジョナル・インキュベーション株式会社が運営。年収600万円以上のハイクラス人材に特化した、ダイレクトリクルーティングサービスの草分け的存在です。企業やヘッドハンターが登録者の職務経歴書を見て直接スカウトを送る仕組みで、経営幹部や管理職、専門職の採用で高い実績を誇ります。(参照:ビズリーチ公式サイト)

⑧ AMBI

エン・ジャパン株式会社が運営する、20代~30代前半の若手ハイキャリア層をターゲットにした転職サイトです。合格可能性を判定する機能など、ゲーム感覚で楽しみながら使えるUI/UXが特徴で、優秀な若手人材からの支持を集めています。(参照:AMBI公式サイト)

⑨ Green

株式会社アトラエが運営する、IT・Web業界に特化した成功報酬型の求人サイトです。最大の特徴は、企業の人事担当者と求職者が直接メッセージをやりとりできる点。これにより、スピーディーでミスマッチの少ない選考が可能です。エンジニアやデザイナー、マーケターなどの採用に非常に強いです。(参照:Green公式サイト)

⑩ 女の転職type

株式会社キャリアデザインセンターが運営。「type」の姉妹サイトで、正社員で長く働きたいと考える女性をメインターゲットにしています。女性が働きやすい環境(産休・育休実績、時短勤務など)をアピールする項目が充実しており、女性活躍を推進する企業の採用ブランディングにも貢献します。(参照:女の転職type公式サイト)

⑪ 日経転職版

株式会社日本経済新聞社が運営。日経電子版の読者層である質の高いビジネスパーソンにアプローチできるのが強みです。30代以上のミドル層からハイクラス層の登録者が多く、特に金融、コンサル、メーカーなどの業界に強いです。成果報酬型でリスクを抑えて利用できます。(参照:日経転職版公式サイト)

⑫ doda X

パーソルキャリア株式会社が運営する、ハイクラス人材に特化したヘッドハンティングサービスです。年収800万円以上のエグゼクティブ層が主なターゲットで、ヘッドハンターによる非公開求人が中心。次世代の経営を担うリーダーや事業責任者クラスの採用に適しています。(参照:doda X公式サイト)

【新卒採用向け】おすすめ求人広告媒体7選

新卒採用は、企業の未来を創る重要な活動です。多くの学生が利用する主要な媒体を理解し、自社の魅力を効果的に伝えましょう。

| 媒体名 | 特徴 | ターゲット層 | 料金体系 |

|---|---|---|---|

| リクナビ | 学生の利用率No.1。圧倒的なブランド力と情報量。 | 幅広い大学・学部の学生。 | 掲載課金型 |

| マイナビ | リクナビと並ぶ二大巨頭。地方学生や中堅・中小企業に強い。 | 幅広い大学・学部の学生。特に地方学生。 | 掲載課金型 |

| キャリタス就活 | 日経グループ。上位校の学生やU・Iターン希望者に強み。 | 上位校、理系、U・Iターン希望学生。 | 掲載課金型 |

| あさがくナビ | 20代の採用に特化。第二新卒や既卒者もターゲット。 | 中堅・中小企業志向の学生、第二新卒。 | 掲載課金型 |

| OfferBox | 新しい就活の形。企業から学生へオファーを送る逆求人型。 | 多様な個性・経験を持つ学生。 | 成功報酬型 |

| キミスカ | 学生の「素の姿」が見えるスカウト型サービス。 | 適性検査結果を重視する学生・企業。 | 成功報酬型 |

| Wantedly | 給与や待遇ではなく「やりがい」で繋がるビジネスSNS。 | スタートアップ・ベンチャー志向の学生。 | 月額課金型 |

① リクナビ

株式会社リクルートが運営。就活生の多くが登録・利用していると言われる、新卒採用における最も代表的な媒体です。その圧倒的な情報量と集客力で、幅広い層の学生にアプローチが可能です。OpenES(オープンエントリーシート)機能により、学生は一度登録すれば複数の企業に同じESを提出でき、企業側もエントリーのハードルを下げられます。(参照:リクナビ公式サイト)

② マイナビ

株式会社マイナビが運営。リクナビと並び、新卒採用市場で絶大な影響力を持つ二大媒体の一つです。全国各地で大規模な合同企業説明会を開催しており、特に地方学生の登録者数やU・Iターン就職に強みを持っています。学生一人ひとりに寄り添う丁寧なサポート体制も評価されています。(参照:マイナビ公式サイト)

③ キャリタス就活

株式会社ディスコが運営。日本経済新聞社とも連携しており、質の高い情報に敏感な上位校の学生や、理系学生からの支持が厚いのが特徴です。独自の適性検査ツールや、留学生向けイベントなど、多様なニーズに対応するサービスを展開しています。(参照:キャリタス就活公式サイト)

④ あさがくナビ

株式会社学情が運営。中堅・中小企業やベンチャー企業志向の学生が多く登録しています。また、新卒だけでなく、卒業後3年以内の既卒者や第二新卒もターゲットとしており、通年採用のニーズにも応えられます。小規模ながらも質の高いマッチングを目指す企業に適しています。(参照:あさがくナビ公式サイト)

⑤ OfferBox

株式会社i-plugが運営する、「逆求人型」または「ダイレクトリクルーティング型」と呼ばれるサービスの代表格です。学生が自身のプロフィールや経験を登録し、それを見た企業が「会いたい」と思った学生に直接オファーを送ります。学歴だけでは測れない個性や潜在能力を評価したい企業に支持されています。(参照:OfferBox公式サイト)

⑥ キミスカ

株式会社グローアップが運営するスカウト型サービス。独自の適性検査の結果を元に、学生の人物像や組織へのマッチ度を可視化できるのが特徴です。「ゴールド」「シルバー」「ノーマル」の3段階のスカウトで企業の熱意を伝えられるなど、ユニークな機能で学生とのコミュニケーションを深めます。(参照:キミスカ公式サイト)

⑦ Wantedly

ウォンテッドリー株式会社が運営するビジネスSNS。厳密には求人広告媒体とは異なり、給与や待遇といった条件面を記載せず、「企業の想い」や「やりがい」を伝えることで共感を軸としたマッチングを目指します。特にスタートアップやベンチャー企業の新卒・インターン採用で広く活用されています。(参照:Wantedly公式サイト)

【アルバイト・パート向け】おすすめ求人広告媒体5選

地域に根差した人材や、柔軟な働き方を求める人材の確保には、アルバイト・パート専門の媒体が効果的です。それぞれの特徴を掴み、最適な選択をしましょう。

| 媒体名 | 特徴 | ターゲット層 |

|---|---|---|

| タウンワーク | 全国的な知名度と発行部数を誇る。Webとフリーペーパーの連動が強み。 | 学生、主婦(夫)、フリーターなど幅広い層。 |

| マイナビバイト | 若年層、特に大学生からの支持が厚い。エリア別の特集が充実。 | 10代~20代の学生が中心。 |

| バイトル | 動画や制服写真など、職場の雰囲気を伝える機能が豊富。 | 若年層(高校生~20代)が中心。 |

| イーアイデム | 地域密着型で、主婦(夫)層や地元志向の求職者に強い。 | 30代以上の主婦(夫)層、シニア層。 |

| マッハバイト | 採用が決まるとお祝い金がもらえる。スピーディーな応募が特徴。 | 短期・単発バイトを探す若年層。 |

① タウンワーク

株式会社リクルートが運営。Webサイトとフリーペーパーの両輪で、幅広い年齢層にアプローチできるのが最大の強みです。駅やコンビニなどで手軽に入手できるフリーペーパーは、Webをあまり利用しない層にもリーチ可能。全国を網羅する圧倒的な情報量とブランド力で、安定した応募数が期待できます。(参照:タウンワーク公式サイト)

② マイナビバイト

株式会社マイナビが運営。大学生協との連携など、特に10代~20代の学生からの支持が厚い媒体です。エリアや職種ごとの特集企画が豊富で、ターゲットを絞った効果的なアピールが可能です。長期休暇前の短期バイト募集などで強みを発揮します。(参照:マイナビバイト公式サイト)

③ バイトル

ディップ株式会社が運営。「バイトル」のCMで高い知名度を誇ります。職場の雰囲気を伝える「動画配信サービス」や、仕事中の服装がわかる「制服写真掲載機能」など、ユニークな機能が満載です。応募状況がリアルタイムでわかる「応募バロメーター」も人気で、若年層のユーザーが多いのが特徴です。(参照:バイトル公式サイト)

④ イーアイデム

株式会社アイデムが運営。新聞折込求人紙から始まった歴史を持ち、地域に根差した採用活動に定評があります。特に主婦(夫)層や中高年、シニア層のユーザーが多く、地元で長く働きたいと考える求職者に強い媒体です。(参照:イーアイデム公式サイト)

⑤ マッハバイト

株式会社リブセンスが運営。採用が決まると、最短で翌日には求職者に「マッハボーナス」というお祝い金が支払われる仕組みが最大の特徴です。このインセンティブにより、求職者の応募アクションを強力に後押しします。急募案件や、短期・単発の仕事を探している層に特に響きます。(参照:マッハバイト公式サイト)

【無料で始められる】おすすめ求人広告媒体5選

採用コストを極力抑えたい場合、無料の求人媒体は非常に強力な選択肢となります。それぞれの仕組みと特徴を理解して、賢く活用しましょう。

| 媒体名 | 種類 | 特徴 |

|---|---|---|

| Indeed | 求人検索エンジン | 世界No.1の求人検索エンジン。無料掲載でも多くの求職者にリーチ可能。 |

| 求人ボックス | 求人検索エンジン | 価格.com運営。多様な検索軸と見やすいデザインが人気。 |

| スタンバイ | 求人検索エンジン | Zホールディングスとビズリーチの合弁事業。Yahoo!しごと検索と連携。 |

| engage | 採用支援ツール | en Japan運営。無料で採用サイト作成、求人掲載、応募者管理が可能。 |

| ハローワーク | 公的機関 | 国が運営する職業紹介サービス。全国の拠点で手厚いサポート。 |

① Indeed

Indeed Japan株式会社が運営。世界中の求人サイトや企業の採用ページを巡回し、情報を集約している「求人検索エンジン」です。自社の採用ページを持っていれば、特別な手続きなしにIndeedに情報が掲載される(クローリング)可能性があります。直接投稿も可能で、無料掲載でも一定の露出が期待できます。クリック課金制の有料オプションで、さらに表示を増やすことも可能です。(参照:Indeed公式サイト)

② 求人ボックス

株式会社カカクコムが運営。「価格.com」で培ったノウハウを活かした、使いやすいインターフェースが特徴の求人検索エンジンです。職種や雇用形態だけでなく、「在宅勤務」「未経験OK」といった多様なこだわり条件での検索に強く、求職者の細かいニーズに応えます。Indeed同様、無料掲載と有料のクリック課金広告があります。(参照:求人ボックス公式サイト)

③ スタンバイ

株式会社スタンバイが運営。Zホールディングスグループとビズリーチの合弁会社によるサービスで、「Yahoo!しごと検索」とも連携しているため、幅広いユーザーにリーチできる可能性があります。こちらも求人検索エンジンのため、無料掲載が基本です。(参照:スタンバイ公式サイト)

④ engage

エン・ジャパン株式会社が運営する採用支援ツール(ATS)です。最大の魅力は、無料で自社の採用サイト(採用ホームページ)を作成でき、求人掲載も無制限で行える点です。作成した求人はIndeedや求人ボックスなど複数の求人検索エンジンに自動で連携掲載されるため、情報拡散力も高いです。応募者管理やDM送信機能も無料で利用できます。(参照:engage公式サイト)

⑤ ハローワークインターネットサービス

厚生労働省が運営する公的な職業紹介サービスです。全国のハローワークに申し込んだ求人がインターネット上でも公開されます。最大のメリットは、完全無料で求人掲載から採用まで行えること、そして国の機関であることの信頼性の高さです。地域に密着した人材を探す際に非常に有効で、助成金の相談なども行えます。(参照:ハローワークインターネットサービス)

【その他】特徴的な求人広告媒体6選

従来の求人広告の枠を超え、ユニークなアプローチで人材採用を可能にするサービスも増えています。ここでは、知っておくと採用戦略の幅が広がる6つのプラットフォームを紹介します。

① Googleしごと検索

Googleの検索結果に求人情報を表示する機能です。求人サイトではなく、様々なサイトにある求人情報をGoogleが自動的に集約して表示する仕組みです。自社の採用ページに特定の構造化データ(JobPosting)を実装することで、Googleしごと検索に表示されやすくなります。

② ジモティー

地域に特化した情報交換の掲示板サービスですが、「メンバー募集」カテゴリで求人情報を無料で掲載できます。手数料や掲載料は一切かからず、地域の人材に直接アプローチできるのが魅力です。近隣の主婦や学生など、ローカルな人材募集に非常に効果的です。

③ LinkedIn

世界最大級のビジネス特化型SNS。個人の経歴やスキルを登録したプロフィールが公開されており、企業はダイレクトリクルーティングのプラットフォームとして活用できます。特に外資系企業やIT業界、専門職、ハイクラス層の採用に強みを発揮します。

④ Facebook広告

Facebookの持つ詳細なユーザーデータを活用し、年齢、地域、興味・関心、学歴、役職などで非常に精度の高いターゲティングを行って求人広告を配信できます。自社をまだ知らない潜在的な候補者層に、能動的にアプローチする際に有効です。

⑤ Twitter広告

リアルタイム性と拡散力の高さが特徴のTwitterを活用した広告です。特定のキーワードやハッシュタグに関心を持つユーザー、特定のアカウントをフォローしているユーザーなどに広告を配信できます。企業のカルチャーや魅力をカジュアルに伝え、エンゲージメントを高めながら採用ブランディングを行うのに適しています。

⑥ Instagram広告

ビジュアルでの訴求に優れたInstagramの広告機能です。写真や動画(リール)を使って、職場の雰囲気や働く人の魅力を直感的に伝えることができます。アパレル、美容、飲食、ブライダルなど、ビジュアルが重要な業界の採用や、若年層へのアプローチに効果的です。

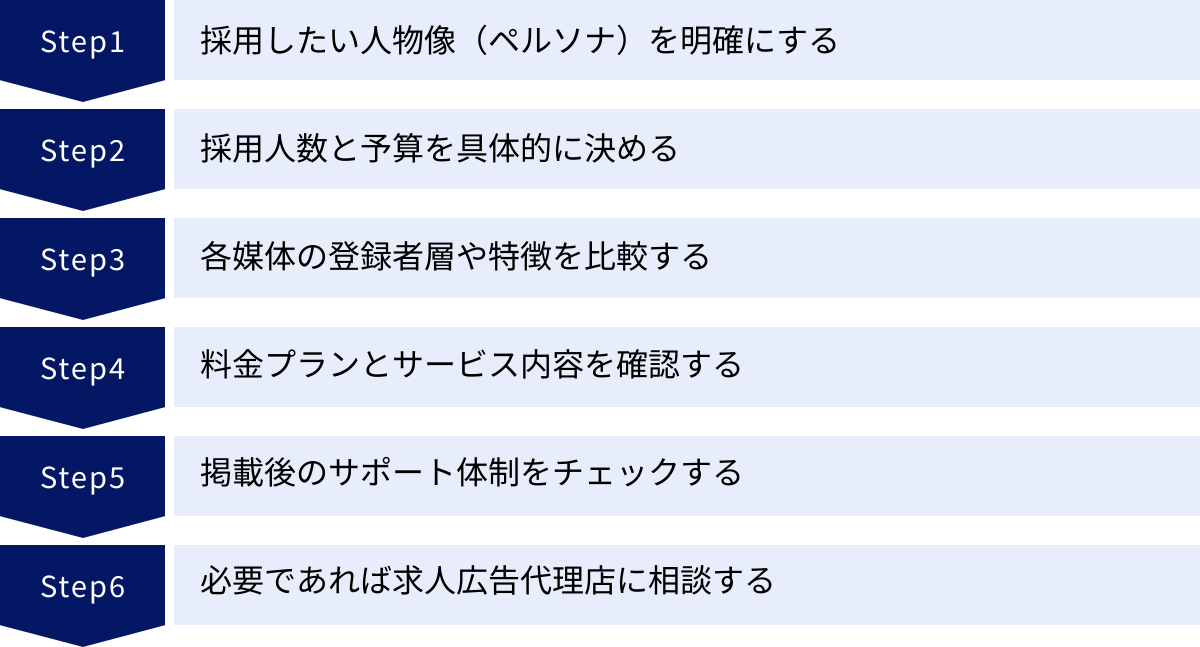

自社に合った求人広告媒体の選び方6ステップ

数多くの選択肢の中から、自社にとって最適な求人広告媒体を見つけ出すためには、戦略的なアプローチが必要です。以下の6つのステップに沿って検討を進めることで、ミスマッチを防ぎ、採用成功の確率を高めることができます。

① 採用したい人物像(ペルソナ)を明確にする

すべての採用活動の出発点は、「どんな人に来てほしいか」を具体的に定義することから始まります。これを採用ペルソナと呼びます。単に「営業経験3年の20代」といったスペックだけでなく、より解像度の高い人物像を描くことが重要です。

- スキル・経験: どんな業務経験、専門知識、資格が必要か?

- 年齢・経歴: 新卒か、第二新卒か、中堅か、ベテランか?

- 価値観・志向性: チームで働くのが好きか、個人で黙々と進めたいか?安定志向か、チャレンジ志向か?

- ライフスタイル: どんな情報源(Webサイト、SNS)に触れているか?どんな働き方を望んでいるか?

ペルソナを明確にすることで、その人物が普段どの求人媒体を見ている可能性が高いかを推測しやすくなり、媒体選定の精度が格段に向上します。

② 採用人数と予算を具体的に決める

次に、今回の採用活動における具体的な目標を設定します。

- 採用人数: 何名の採用を目指すのか?

- 採用予算: 採用活動全体でいくらまでコストをかけられるのか?

これにより、一人当たりの採用にかけられる費用(採用単価)の上限が見えてきます。例えば、予算50万円で1名採用したいなら、採用単価は50万円です。この金額を基準に、掲載課金型のプランを選んだり、成果報酬型が予算内に収まるかを判断したりします。複数名採用する場合は、掲載期間中は何人採用しても料金が変わらない掲載課金型の方が、結果的に採用単価を抑えられる可能性があります。

③ 各媒体の登録者層や特徴を比較する

ステップ①で設定したペルソナと、ステップ②で決めた予算を基に、具体的な媒体の比較検討に入ります。この記事で紹介したような各媒体の特徴を参考に、以下の点をチェックしましょう。

- 登録者層: ペルソナと媒体のメインユーザー層(年齢、職種、キャリアレベル)は合致しているか?

- 専門性: 総合型媒体で広く募集するか、特化型媒体でターゲットを絞るか?

- エリア: 全国規模の募集か、特定の地域に特化した募集か?媒体のエリアカバー率や地域での知名度はどうか?

複数の候補媒体の媒体資料を取り寄せ、登録者の詳細なデータ(男女比、最終学歴、経験職種など)を比較することが、より確実な選定につながります。

④ 料金プランとサービス内容を確認する

候補となる媒体をいくつか絞り込んだら、料金プランとそれに付随するサービス内容を詳細に確認します。

- 基本料金: 掲載期間、原稿のボリューム、表示順位はどうか?

- オプション: スカウトメール、バナー広告、特集企画など、追加で利用できる機能は何か?その料金は?

- 機能: 応募者管理システム(ATS)の使いやすさ、スカウト機能の有無、オンライン面接機能など、自社の採用フローに必要な機能が備わっているか?

見た目の掲載料金だけでなく、費用対効果を最大化するために必要な機能やサービスがすべて含まれているかを総合的に判断することが重要です。

⑤ 掲載後のサポート体制をチェックする

特に求人広告の利用に慣れていない場合、媒体社や代理店のサポート体制は非常に重要な選定基準となります。

- 専任担当者: 相談に乗ってくれる専任の担当者はつくか?

- 原稿作成サポート: 効果的な求人原稿の作成を手伝ってくれるか?過去のデータに基づいたアドバイスはもらえるか?

- 効果測定と改善提案: 掲載後のPV数や応募率などのデータを分析し、改善策を提案してくれるか?

手厚いサポートを受けられる媒体を選ぶことで、ノウハウ不足を補い、広告効果を最大化できます。

⑥ 必要であれば求人広告代理店に相談する

自社で複数の媒体を比較検討する時間やノウハウがない場合、求人広告代理店に相談するのも有効な手段です。代理店は、多くの媒体を中立的な立場で比較し、企業の課題や要望に最適なプランを提案してくれます。また、複数媒体を組み合わせたプランニングや、効果的な原稿作成の代行、掲載後の効果分析まで一貫して任せられるため、採用担当者の工数を大幅に削減できます。

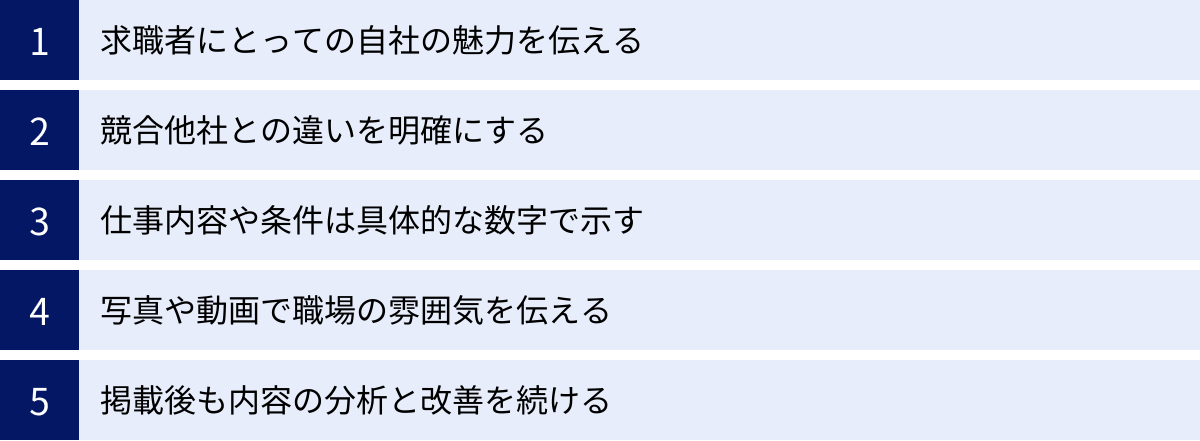

求人広告の効果を高める5つのポイント

優れた求人広告媒体を選んだとしても、掲載する求人原稿の内容が魅力的でなければ、応募にはつながりません。ここでは、求職者の心に響き、応募へと導くための5つの重要なポイントを解説します。

① 求職者にとっての自社の魅力を伝える

給与や休日といった待遇面(いわゆるHygiene Factors)はもちろん重要ですが、それだけでは他社との差別化は困難です。求職者が本当に知りたいのは、「その会社で働くことで何が得られるのか」という価値(EVP:Employee Value Proposition)です。

- 事業の魅力: 社会にどんな貢献をしているか?事業の将来性は?

- 仕事の魅力: どんなスキルが身につくか?裁量権はどれくらいあるか?社会的な意義は?

- 組織・文化の魅力: どんな人が働いているか?評価制度は?社内の雰囲気は?

- キャリアの魅力: どんなキャリアパスが描けるか?研修制度や自己啓発支援は?

これらの魅力を具体的に言語化し、求職者が自社で働く未来をポジティブに想像できるように伝えることが重要です。

② 競合他社との違いを明確にする

求職者は、あなたの会社の求人だけを見ているわけではありません。必ず複数の競合他社の求人と比較検討しています。その中で自社を選んでもらうためには、「なぜ他社ではなく、うちの会社なのか」という問いに明確に答える必要があります。

自社の強みと弱み、競合の強みと弱み、そして求職者が求めていることを分析(3C分析)し、「競合にはなくて自社にあり、かつ求職者が求めているもの」を見つけ出しましょう。それが、他社には真似できない独自の魅力、つまり差別化のポイントとなります。例えば、「給与は業界平均だが、年間125日以上の休日と残業月平均10時間以下で、プライベートを何よりも大切にできる」といった打ち出し方が考えられます。

③ 仕事内容や条件は具体的な数字で示す

抽象的な言葉は、人によって受け取り方が異なり、誤解を生む原因になります。求職者に安心感と信頼感を与えるためには、できる限り具体的な数字を用いて客観的な事実を伝えることが不可欠です。

- (悪い例)「若手も活躍できる、風通しの良い職場です」

- (良い例)「20代の管理職登用実績あり。平均年齢は32歳で、月1回の全社ミーティングでは役職に関係なく自由に意見交換しています」

- (悪い例)「研修制度が充実しています」

- (良い例)「入社後3ヶ月間の導入研修に加え、年間100種類以上の専門スキル研修から自由に選択・受講可能です。資格取得支援制度(費用全額補助)の利用者数は年間50名以上です」

- (悪い例)「裁量を持って働けます」

- (良い例)「入社2年目の社員が、予算500万円の新規プロジェクトリーダーを務めた実績があります」

このように数字で示すことで、情報の信憑性が増し、求職者は入社後の働き方を具体的にイメージしやすくなります。

④ 写真や動画で職場の雰囲気を伝える

テキストだけでは伝えきれない「職場のリアルな雰囲気」を伝える上で、写真や動画といったビジュアルコンテンツは極めて効果的です。文章で「アットホームな職場です」と100回書くよりも、社員が笑顔で談笑している一枚の写真の方が、はるかに多くの情報を伝えることができます。

- オフィスの写真: 執務スペース、会議室、リフレッシュスペースなど

- 社員の写真: 集合写真、仕事中の真剣な表情、ランチやイベントでのリラックスした姿

- 動画コンテンツ: 社員インタビュー、オフィスツアー、代表メッセージ、「一日の流れ」の紹介

これらのビジュアルを通じて、求職者は自分がその環境で働く姿を想像しやすくなり、応募への心理的なハードルが下がります。

⑤ 掲載後も内容の分析と改善を続ける

求人広告は「掲載したら終わり」ではありません。むしろ、掲載してからがスタートです。多くの求人媒体では、管理画面から自社の求人がどれくらい見られたか(PV数)、何件の応募があったか(応募数)などのデータを確認できます。

これらのデータを定期的にチェックし、「PV数が少ないのは、タイトルが魅力的でないからではないか?」「PV数は多いのに応募が少ないのは、仕事内容や条件面で魅力が伝わりきっていないからではないか?」といった仮説を立て、原稿内容を修正していくPDCAサイクルを回すことが、広告効果を最大化する上で不可欠です。A/Bテスト(2つの異なるパターンの原稿を試すこと)などを活用し、常により良い表現を追求しましょう。

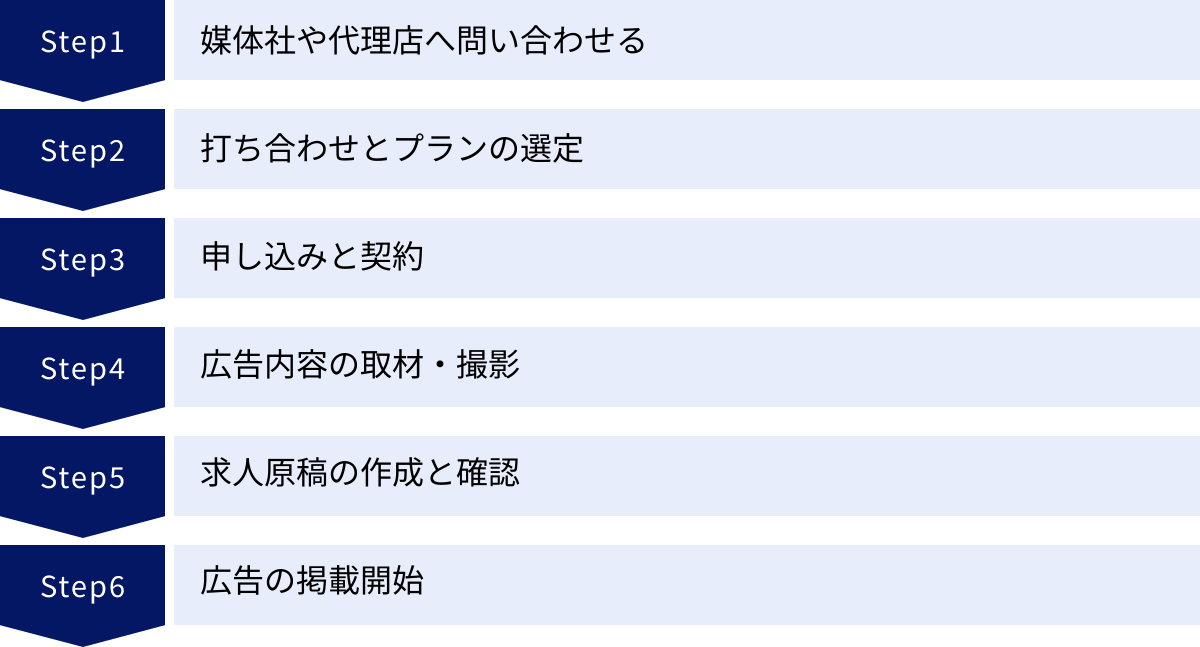

求人広告を掲載するまでの基本的な流れ

初めて求人広告を利用する場合、どのような手順で進むのか不安に感じるかもしれません。ここでは、媒体社や代理店に問い合わせてから、実際に広告が掲載されるまでの一般的な流れを解説します。

媒体社や代理店へ問い合わせる

まずは、利用を検討している求人広告媒体の公式サイトや、求人広告代理店のホームページから問い合わせを行います。電話または専用の問い合わせフォームから連絡するのが一般的です。その際、募集したい職種や採用課題などを簡単に伝えておくと、その後のやりとりがスムーズに進みます。

打ち合わせとプランの選定

問い合わせ後、媒体社や代理店の営業担当者から連絡があり、詳細な打ち合わせの日程を調整します。打ち合わせでは、採用したい人物像、採用人数、予算、採用課題などを詳しくヒアリングされます。担当者はその内容に基づき、最適な掲載プランや、効果を高めるためのオプションなどを提案してくれます。複数のプランを比較検討し、自社の目的に最も合ったものを選びましょう。

申し込みと契約

掲載する媒体とプランが決定したら、正式に申し込み手続きを行います。申込書に必要事項を記入・捺印し、契約を締結します。この際、契約内容や利用規約、キャンセルポリシーなどを改めてしっかりと確認しておくことが重要です。

広告内容の取材・撮影

契約後、求人原稿を作成するための取材が行われます。営業担当者や専任のライターが会社を訪問(またはオンラインで実施)し、事業内容、仕事内容、求める人物像、企業の魅力などについて詳しくヒアリングします。この取材が原稿の質を大きく左右するため、現場の社員や経営者にも同席してもらうなど、できるだけリアルで具体的な情報を提供できるように準備しておきましょう。同時に、オフィスや働く社員の様子の写真撮影が行われることもあります。

求人原稿の作成と確認

取材内容を基に、媒体社や代理店が求人原稿の初稿を作成します。完成した原稿が送られてきたら、内容に事実と異なる点はないか、自社の魅力が十分に伝わる表現になっているか、誤字脱字はないかなどを細かくチェックします。修正したい点があれば、担当者にフィードバックし、納得のいく内容になるまで修正を重ねます。

広告の掲載開始

原稿内容が確定し、最終的な承認(校了)を行ったら、あらかじめ決めておいた掲載開始日にWebサイトへ広告が掲載されます。掲載が開始されたら、実際にどのように表示されているかを必ず自分の目で確認しましょう。掲載後は、応募状況をこまめにチェックし、迅速な応募者対応を心がけることが大切です。

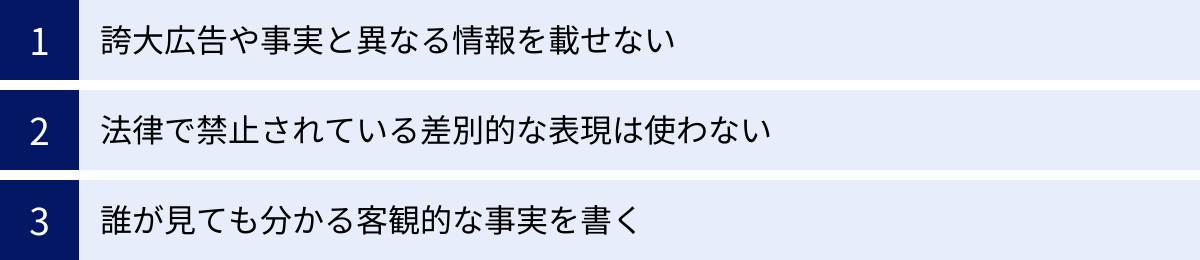

求人広告を出す際の3つの注意点

求人広告は、企業の顔として社会に公開される重要な情報です。信頼を損なうことがないよう、作成・掲載にあたっては以下の3つの点に特に注意する必要があります。これらは単なるマナーではなく、法律で定められているルールでもあります。

① 誇大広告や事実と異なる情報を載せない

応募者を集めたいという気持ちが先行するあまり、事実を誇張したり、虚偽の情報を記載したりすることは絶対にあってはなりません。例えば、「誰でも月収50万円可能!」といった実現可能性の低い表現や、実際とは異なる業務内容、休日日数、給与額などを記載することは、職業安定法で固く禁じられています。

こうした虚偽の条件提示は、応募者を欺くだけでなく、企業の信頼を著しく損ないます。万が一、虚偽の広告によって採用した従業員との間でトラブルが発生した場合、法的な責任を問われる可能性もあります。常に正直かつ正確な情報を提供することが、健全な採用活動の基本です。

② 法律で禁止されている差別的な表現は使わない

求人広告においては、特定の属性を持つ人々を不当に排除するような差別的な表現は、法律で禁止されています。意図せず使ってしまうことのないよう、特に注意が必要な項目を理解しておきましょう。

- 性別による差別(男女雇用機会均等法): 「営業マン募集」「女性歓迎」「ウェイター/ウェイトレス」など、性別を限定する表現は原則として禁止です。「営業職」「ホールスタッフ」のように性別を問わない表現にし、「男女共に活躍中」といった客観的な事実を伝える形にしましょう。

- 年齢による差別(雇用対策法): 原則として、募集・採用において年齢制限を設けることはできません。「20代~30代の方を募集」といった表現はNGです。ただし、「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」など、例外的に年齢制限が認められるケースもありますが、その際は理由の明記が必要です。「20代の社員が中心となって活躍中」といった事実の記述は問題ありません。

- その他: 国籍、信条、社会的身分、出身地などを理由とした差別も当然ながら許されません。

③ 誰が見ても分かる客観的な事実を書く

「アットホームな職場」「風通しの良い社風」「やりがいのある仕事」といった言葉は、求人広告でよく見かけますが、これらは非常に主観的で、受け手によって解釈が大きく異なります。このような抽象的な表現は、具体性に欠け、求職者にとって判断材料になりにくいだけでなく、かえって「何かを隠しているのではないか」という不信感を与えることさえあります。

大切なのは、主観的なキャッチコピーを、誰が読んでも同じように理解できる客観的な事実に置き換えることです。

- 「アットホーム」 → 「月1回の部署懇親会(費用は会社負担)や、社員旅行(昨年は沖縄)など、社員同士の交流イベントが盛んです」

- 「風通しが良い」 → 「週次の1on1ミーティングで上司と目標や悩みを共有する機会があります。社内チャットツールでは、社長にも直接意見を送ることができます」

- 「やりがいがある」 → 「お客様からいただいた感謝の言葉を『サンクスカード』として全社で共有する文化があります」

このように、具体的な制度やエピソードを交えて説明することで、求職者は企業の文化をリアルに感じ取り、安心して応募を検討できるようになります。

求人広告に関するよくある質問

最後に、求人広告に関して採用担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

求人広告の掲載料金を安く抑える方法はありますか?

はい、いくつかの方法があります。

- 無料の求人媒体を積極的に活用する: Indeedや求人ボックス、ハローワークなど、無料で掲載できる媒体から試してみるのは有効な手段です。engageのように、無料で採用サイトを作成・公開できるツールもおすすめです。

- 成果報酬型の媒体を選ぶ: 初期費用や掲載料がかからない成果報酬型の媒体を利用すれば、採用が成功するまでコストは発生しないため、費用面の無駄やリスクを抑えられます。

- 代理店のキャンペーンや長期契約割引を利用する: 求人広告代理店によっては、特定の媒体の割引キャンペーンを実施していることがあります。また、複数回や長期間の掲載を前提とした「回数券」や「年間契約」などを利用すると、一回あたりの掲載料金が割安になる場合があります。

- 採用ターゲットを絞り、特化型媒体を利用する: 総合型の大手媒体は料金が高くなりがちですが、ITエンジニア向け、女性向けといった特化型媒体であれば、比較的安価なプランが用意されていることがあります。求める人物像が明確な場合は、特化型媒体の方が費用対効果が高くなる可能性があります。

求人広告代理店を利用するメリットは何ですか?

求人広告代理店を利用することには、主に以下のようなメリットがあります。

- 最適な媒体選定のサポート: 代理店は多数の求人媒体を取り扱っているため、自社の採用課題や予算、求める人物像などを伝えるだけで、中立的な立場から最適な媒体やプランを提案してくれます。自分で一つひとつ媒体を調べる手間が省けます。

- 質の高い求人原稿の作成: 多くの代理店は、効果的な求人原稿を作成するノウハウを豊富に蓄積しています。プロのライターが取材から執筆まで担当してくれるため、自社の魅力を最大限に引き出した、求職者に響く原稿を作成できます。

- 採用業務の工数削減: 複数の媒体に同時に出稿する際の窓口を代理店に一本化できるため、各媒体社とのやり取りが不要になり、採用担当者の業務負担を大幅に軽減できます。

- 客観的な効果分析と改善提案: 掲載後の効果測定データを客観的に分析し、専門的な視点から改善策を提案してくれます。自社だけでは気づきにくい問題点を発見し、次回の採用活動に活かすことができます。

一方で、代理店手数料が発生する場合がある、代理店の担当者のスキルによって提案の質が左右されるといったデメリットも考慮する必要があります。信頼できるパートナーとなりうる代理店を慎重に選ぶことが重要です。