近年、企業の採用選考において「AI面接」を導入する動きが急速に広がっています。就職活動中の皆さんの中には、初めてのAI面接に戸惑いや不安を感じている方も多いのではないでしょうか。「機械相手にどう話せばいいのか」「どんな点が評価されるのか分からない」「普通の面接と何が違うの?」といった疑問は尽きません。

AI面接は、従来の対人面接とは異なる特性を持つため、専用の対策が不可欠です。しかし、その仕組みや評価ポイントを正しく理解し、適切な準備をすれば、決して恐れる必要はありません。むしろ、時間や場所を選ばずに受けられるなど、就活生にとっても多くのメリットがある選考方法です。

この記事では、AI面接の基本的な仕組みから、具体的な評価ポイント、合格者が実践している10の対策、頻出質問例まで、AI面接を突破するために必要な情報を網羅的に解説します。AI面接の「正体」を知り、万全の対策を整えることで、自信を持って本番に臨み、内定獲得への道を切り拓きましょう。

目次

AI面接とは

AI面接は、採用選考プロセスに人工知能(AI)技術を活用した新しい形式の面接です。応募者は、PCやスマートフォンのカメラを通じて、AIからの質問に回答します。その様子を録画した動画や音声をAIが分析し、応募者の能力や特性を評価する仕組みです。まずは、このAI面接がどのような仕組みで、何を目的に行われるのか、そして従来のWeb面接とは何が違うのかを詳しく見ていきましょう。

AI面接の仕組みと目的

AI面接の根幹をなすのは、応募者の様々な情報をデータ化し、客観的に分析する技術です。AIは、あなたが話す様子を多角的に捉え、評価レポートを生成します。具体的には、主に以下の3つの情報を分析しています。

- 視覚情報(Visual): 表情の動き、視線の方向、顔の向き、姿勢、ジェスチャーなどが分析対象です。例えば、口角が上がっているか、目線が安定しているか、姿勢は良いかといった点から、あなたの感情(ポジティブかネガティブか)、自信の度合い、集中力などを読み取ります。終始硬い表情でいたり、キョロキョロと視線が泳いだりすると、自信がない、あるいは不誠実な印象を与えてしまう可能性があります。

- 聴覚情報(Vocal): 声のトーン(高さ・低さ)、話すスピード、声の大きさ、間の取り方、抑揚などが分析されます。ハキハキとした聞き取りやすい声で、適度な抑揚をつけて話すことができれば、熱意やコミュニケーション能力が高いと評価される傾向にあります。逆に、早口すぎたり、声が小さく聞き取りにくかったりすると、評価に影響する可能性があります。

- 言語情報(Linguistic): 話している内容そのものも重要な評価対象です。具体的には、使用している単語、話の構成、論理性、一貫性などが分析されます。企業が求める人物像や職務内容に合致するキーワード(例:「主体性」「協調性」「課題解決能力」など)が回答に含まれているか、話が矛盾なく展開されているかといった点が評価されます。PREP法(後述)のように、結論から話す論理的な話し方は高く評価されやすいです。

では、企業はなぜAI面接を導入するのでしょうか。その主な目的は以下の3つです。

- 採用活動の効率化: 多くの応募者が集まる人気企業では、すべての人と対面で面接するのは時間的にもコスト的にも困難です。AI面接を一次選考などに導入することで、多数の応募者を短時間でスクリーニングでき、採用担当者はより重要な二次選考以降に集中できます。

- 評価の客観性・公平性の担保: 人による面接では、面接官の主観や経験、その日の体調などによって評価にばらつきが生じることがあります。AIは、あらかじめ設定された基準に基づいて全応募者を同じ尺度で評価するため、評価のブレをなくし、公平性を高める目的があります。これにより、経歴や見た目などのバイアスにとらわれず、候補者の本質的な能力を評価しやすくなります。

- 候補者の潜在能力の可視化: AIは、人間が見逃しがちな候補者の微妙な表情の変化や声のトーンから、その人のストレス耐性や人柄、ポテンシャルといった潜在的な特性をデータとして可視化します。これにより、企業は自社の文化に合う人材や、特定の職務で活躍できる可能性のある人材を見つけ出しやすくなります。

AI面接とWeb面接の違い

「AI面接もWeb面接も、PCのカメラに向かって話すのは同じでしょう?」と思うかもしれませんが、両者には決定的な違いがあります。その違いを理解することが、AI面接対策の第一歩です。

| 比較項目 | AI面接 | Web面接(対人) |

|---|---|---|

| 対話相手 | AI(人工知能) | 人(面接官) |

| 評価者 | 主にAI、補助的に人事 | 人(面接官) |

| 評価基準 | データに基づく客観的指標(表情、音声、言語など) | 人の主観的判断(印象、人柄、相性など)も含む |

| 実施時間 | 24時間365日いつでも可能なことが多い | 企業から指定された日時のみ |

| 雰囲気 | 無機質、機械的で緊張しやすい | 雑談などを交え、和やかな雰囲気を作ろうとする場合も |

| やり直し | 原則として不可 | 原則として不可 |

| コミュニケーション | 一方通行の回答が中心 | 相互のやり取り、深掘り質問がある |

最も大きな違いは、対話相手が「人」か「AI」かという点です。Web面接では、画面の向こうにいる面接官の反応(頷きや表情の変化)を見ながら、会話のキャッチボールができます。時には雑談から緊張がほぐれることもあるでしょう。面接官はあなたの回答に対して「それは具体的にどういうことですか?」といった深掘りの質問をすることで、あなたの思考力や人柄を理解しようとします。

一方、AI面接の相手は感情を持たないAIです。あなたがどんなに熱意を込めて話しても、AIは頷いても微笑んでもくれません。基本的には、AIからの質問に一方的に回答する形式がほとんどで、会話のキャッチボールは発生しません。この無機質な環境が、対人面接とは異なる独特の緊張感を生み出します。

また、評価基準も大きく異なります。Web面接では、面接官が自身の経験や感覚に基づいて「この学生は誠実そうだ」「自社の雰囲気と合いそうだ」といった主観的な評価を下します。AI面接では、前述の通り、表情、声、言葉などのデータに基づいて客観的なスコアリングが行われます。

この違いを理解し、「AI面接は、人間相手のコミュニケーションとは全く別の、AIに評価されるためのプレゼンテーションである」と捉えることが重要です。相手の反応に一喜一憂せず、定められたルールの中で自分の能力や熱意を最大限にアピールする、という意識で臨む必要があります。

AI面接の主な種類

AI面接と一言でいっても、その実施形式は一つではありません。大きく分けて「録画タイプ」と「対話タイプ」の2種類が存在します。どちらのタイプかによって、準備や心構えも少しずつ変わってきます。企業から送られてくる案内メールなどをよく確認し、自分が受けるAI面接がどちらのタイプなのかを事前に把握しておきましょう。

録画タイプ

録画タイプは、現在主流となっているAI面接の形式です。応募者は、PCやスマートフォンの画面に表示される質問に対し、指定された時間内に回答する様子を自分で録画します。

特徴

- 非リアルタイム: 質問が表示されてから回答を始めるまでの準備時間(シンキングタイム)が設けられていることが多く、自分のペースで回答を考え、録画を開始できます。

- 一方通行: 質問が表示され、それに回答する、という流れを繰り返します。AIとのインタラクティブなやり取りはありません。

- 撮り直し: 多くのツールでは、各質問に対する回答の撮り直しは1回まで、あるいは一切不可となっています。「今の回答は失敗した」と思っても、次に進むしかないというプレッシャーがあります。

- 時間制限: 1つの質問に対する回答時間は、30秒〜3分程度で設定されていることが一般的です。この時間内に要点をまとめて話す能力が求められます。

メリットと対策

録画タイプのメリットは、回答を始める前に少し考える時間が与えられる点です。焦らずに話の構成を練ることができます。しかし、相手の反応がない中で一方的に話し続ける必要があるため、独り言を言っているような感覚に陥りやすいのが難点です。対策としては、事前に回答の骨子を準備しておくことはもちろん、カメラのレンズを面接官の目だと思って、そこに語りかける意識を持つことが重要です。また、時間内に簡潔に話す練習を繰り返すことで、本番でも落ち着いて対応できるようになります。時間配分を誤り、話の途中で録画が終了してしまうといった事態は避けなければなりません。

対話タイプ

対話タイプは、画面上に表示されるAIアバター(キャラクター)と、リアルタイムで会話をしながら進める形式のAI面接です。より実際の対人面接に近い環境を再現しているのが特徴です。

特徴

- リアルタイム: AIアバターからの質問に対し、間を置かずにすぐに回答する必要があります。高いアドリブ力や即応性が求められます。

- 双方向性(擬似的): 応募者の回答内容や声のトーン、表情などに応じて、AIアバターが相槌を打ったり、次の質問を展開したりすることがあります。これにより、擬似的ながらも会話のキャッチボールが生まれます。

- 深掘り質問: 「もう少し詳しく教えてください」「なぜそう思ったのですか?」といった、回答内容を深掘りするような質問がなされることもあります。

- 柔軟な進行: 録画タイプのように決まった質問が順番に出てくるだけでなく、会話の流れに応じて質問内容が変化することがあります。

メリットと対策

対話タイプのメリットは、AIアバターからの反応があるため、録画タイプよりは話しやすいと感じる人が多い点です。しかし、その場で即座に回答しなければならないため、予期せぬ質問に対する対応力が試されます。対策としては、自己分析や企業研究を徹底的に行い、どんな角度から質問されても自分の言葉で語れるように準備しておくことが不可欠です。また、AIアバターが話している途中で話し始めたり、逆に質問が終わってから黙り込んだりしないよう、会話のテンポやリズムを意識することも大切です。実際の面接と同様に、相手の話をしっかりと聞き、その意図を汲み取ってから答える姿勢が求められます。

どちらのタイプであっても、AIに評価されているという本質は変わりません。しかし、その形式の違いを理解し、それぞれに合った心構えと練習を積むことが、AI面接突破の鍵となります。

AI面接の一般的な流れ

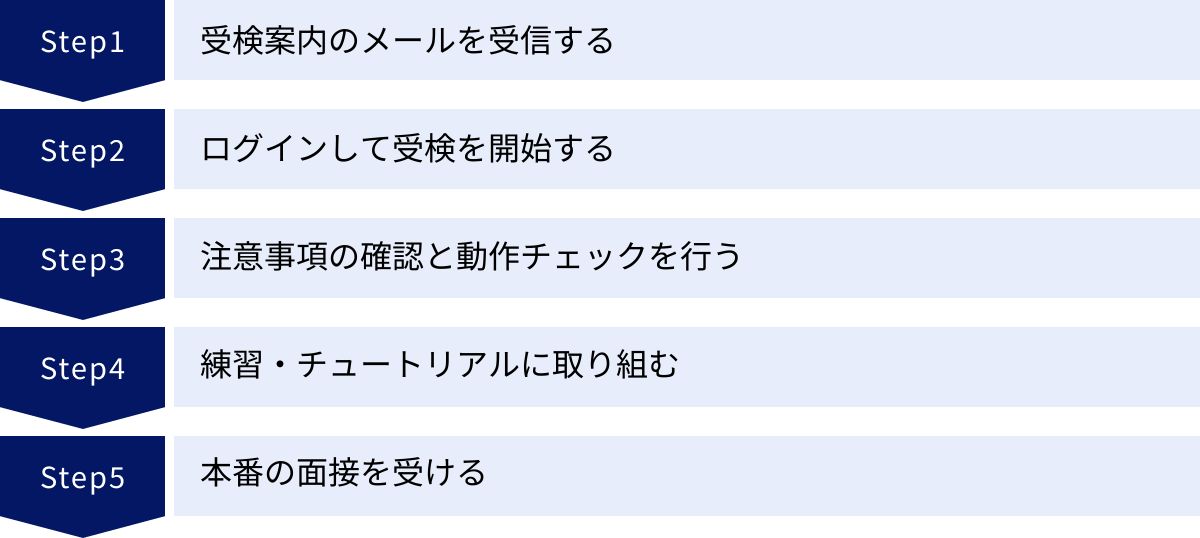

AI面接を初めて受ける際、どのような手順で進んでいくのか分からず、不安に感じる方も多いでしょう。しかし、基本的な流れはどのツールでも概ね共通しています。ここでは、企業から案内メールが届いてから面接が完了するまでの一般的なステップを解説します。この流れを事前に把握しておけば、当日慌てることなく、落ち着いて面接に臨めます。

受検案内のメールを受信する

AI面接のプロセスは、企業の人事担当者から送られてくる受検案内のメールから始まります。このメールには、AI面接の受検に必要な情報がすべて記載されているため、隅々まで注意深く確認することが非常に重要です。

通常、メールには以下の内容が含まれています。

- 受検用URL: AI面接システムへアクセスするための専用リンクです。

- ID・パスワード: ログインに必要な認証情報です。

- 受検期間(締切日時): いつからいつまでに受検を完了しなければならないかが明記されています。締切直前はアクセスが集中したり、予期せぬトラブルが発生したりする可能性があるため、期限には十分に余裕を持って受検を開始することを強く推奨します。

- 注意事項: 推奨されるブラウザ(Google Chromeなど)、PCやスマートフォンのスペック、通信環境に関する注意点などが記載されています。

- 問い合わせ先: 万が一トラブルが発生した際の連絡先(企業の採用担当者や、AI面接ツールのヘルプデスクなど)です。事前にメモしておくといざという時に安心です。

メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダに振り分けられていないかも必ず確認しましょう。

ログインして受検を開始する

受検期間内に、メールに記載されたURLにアクセスし、IDとパスワードを入力してシステムにログインします。この時点ではまだ本番の面接は始まりません。まずはシステムのトップページやマイページが表示されるのが一般的です。

ここで焦って「開始」ボタンを押すのではなく、画面全体の案内や説明を落ち着いて読みましょう。多くのシステムでは、この段階でプライバシーポリシーへの同意や、個人情報の取り扱いに関する確認を求められます。内容をしっかりと確認し、同意した上で次に進みます。

注意事項の確認と動作チェックを行う

本番の面接に進む前に、必ず機材の動作チェックのステップが設けられています。これはAI面接をスムーズに進める上で極めて重要なプロセスです。

具体的には、以下の項目をチェックします。

- カメラのチェック: PCやスマートフォンに接続されているカメラが正常に作動し、自分の顔がはっきりと映っているかを確認します。この時、顔の明るさや角度、背景の映り込みなども併せて調整しましょう。画面に表示されるガイドラインに合わせて、顔が中央に収まるように位置を調整します。

- マイクのチェック: マイクが音声を正しく拾っているかを確認します。多くのシステムでは、テスト用に何か話すように促され、音声入力のレベルメーターが振れることで確認できます。声が小さすぎたり、割れたりしていないか、ここでチェックします。必要であれば、PCのサウンド設定やマイクの音量調整を行いましょう。

- 通信環境のチェック: 安定したインターネット接続が確保されているかを確認します。可能であれば、Wi-Fiよりも安定している有線LAN接続を利用するのが理想的です。

この動作チェックを疎かにすると、本番で「声が録音されていなかった」「映像がカクカクしてしまった」といった致命的なトラブルに見舞われる可能性があります。必ず丁寧に行いましょう。

練習・チュートリアルに取り組む

ほとんどのAI面接ツールには、本番前に操作に慣れるための練習(チュートリアル)機能が用意されています。これは、本番と全く同じ形式で、練習用の質問に回答できる絶好の機会です。

この練習フェーズには、以下のような目的があります。

- 操作感の確認: 録画の開始・終了ボタンの位置や、制限時間の表示方法など、実際の操作に慣れることができます。

- 環境の最終確認: 練習で録画された映像や音声を見返すことで、本番前に「もう少し明るい方が良いな」「声が少し小さいかもしれない」といった最終調整ができます。

- 緊張の緩和: 一度練習を体験しておくことで、本番での心理的なハードルが下がり、落ち着いて臨むことができます。

練習は何度でもやり直しができる場合が多いので、納得がいくまで繰り返し行い、万全の状態で本番に備えることをおすすめします。「面倒だから」とスキップせず、必ず練習・チュートリアルを活用しましょう。

本番の面接を受ける

全ての準備が整ったら、いよいよ本番の面接を開始します。一度「本番を開始する」ボタンをクリックすると、後戻りはできません。深呼吸をして、気持ちを集中させましょう。

本番では、画面に質問が表示され、シンキングタイム(準備時間)の後に回答の録画が始まります。質問の数は企業の設定によりますが、5〜10問程度、所要時間は全体で20分〜40分程度が一般的です。

面接中は、練習で確認した通り、カメラのレンズに目線を合わせ、明るい表情とハキハキとした声で、自信を持って回答することを心がけましょう。全ての質問に回答し終えると、面接は完了です。「お疲れ様でした」といった画面が表示され、ログアウトすれば一連の流れは終了となります。

AI面接の評価ポイント

AI面接で高い評価を得るためには、AIと人事担当者がそれぞれ「どこを見ているのか」を正確に理解することが不可欠です。AIによる機械的な分析と、それを見た人事担当者による人間的な評価は、似ているようでいて重点を置く部分が異なります。この両方の視点を意識して対策を立てることが、AI面接突破の鍵となります。

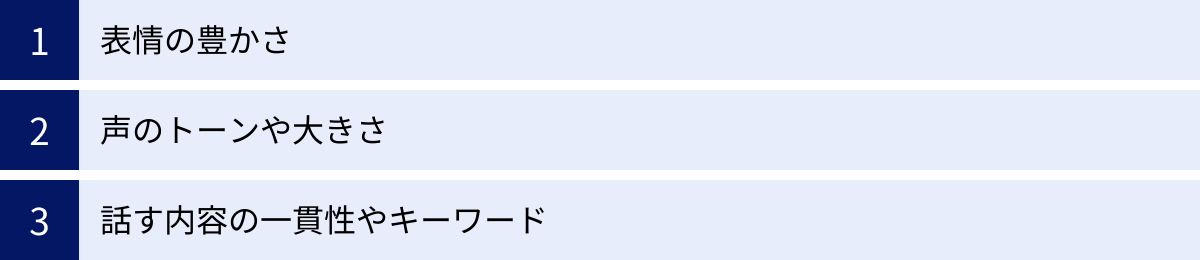

AIによる評価項目

AIは、あなたが面接を受けている間の様子をデータとして取り込み、客観的な指標に基づいて評価スコアを算出します。このスコアは、企業が設定した「活躍する人材」のモデルデータと比較され、あなたの適合度(フィット率)などが示されます。AIが主に分析しているのは、前述の通り「表情」「声」「話す内容」の3つの要素です。

表情の豊かさ

AIは、あなたの顔の複数のポイント(目、眉、口角など)の動きをトラッキングし、感情を分析します。特に重視されるのがポジティブな表情です。

- 口角: 常に口角が少し上がっている状態は、明るく前向きな印象を与えます。逆に、口が「へ」の字になっていると、不満やネガティブな印象に繋がる可能性があります。

- 目: 適度に目が見開かれており、生き生きとした表情は、話への関心度や意欲の高さを示します。ただし、見開きすぎると驚きや不安といった感情と判定されることもあるため、自然な状態が理想です。

- 笑顔: 自然な笑顔は、コミュニケーション能力の高さや人柄の良さを伝える重要な要素です。話の冒頭や結びで少し微笑むだけでも、印象は大きく変わります。

AIは、こうした表情の動きを一貫してモニタリングしています。ある質問では笑顔でも、別の質問で無表情になるなど、感情表現にムラがあると評価が安定しない可能性があります。終始、穏やかで明るい表情を意識することが重要です。

声のトーンや大きさ

対人面接でも「声が小さいと自信がなさそうに見える」と言われるように、聴覚情報は人物の印象を大きく左右します。AIはこれをより客観的に分析します。

- 声の大きさ(ボリューム): 小さすぎず、大きすぎず、クリアで聞き取りやすい声量が求められます。マイクテストの段階で最適な音量を確認しておくことが重要です。

- 話す速さ(スピード): 早口すぎると聞き手は内容を理解しにくく、焦っている印象を与えます。逆に遅すぎると、冗長で自信がないように聞こえる可能性があります。一般的に、1分間に300字程度のペースが聞きやすいとされています。

- 抑揚(イントネーション): 一本調子で話すと、内容が単調に聞こえ、熱意が伝わりにくくなります。重要なキーワードを少し強調したり、文末の調子を整えたりと、声に抑揚をつけることで、表現力豊かで説得力のある話し方だと評価されます。

AIはこれらの音声データを分析し、あなたの自信度、熱意、コミュニケーションスタイルなどを評価します。

話す内容の一貫性やキーワード

AIは、音声認識技術を使ってあなたの話した言葉をテキスト化し、その内容を分析します(言語解析)。

- キーワードのマッチ度: 企業は、自社が求める人物像(誠実、挑戦心、協調性など)や、特定の職務で必要とされるスキルに関連するキーワードをAIに設定しています。あなたの回答の中に、これらのキーワードが自然な文脈で含まれているかをチェックします。そのため、企業のウェブサイトや採用ページを読み込み、求める人物像を深く理解しておくことが不可欠です。

- 論理性と一貫性: 話の構成が論理的であるか(例:結論→理由→具体例)、自己PRと志望動機、長所などの間で内容に矛盾がないか、といった一貫性も評価対象です。支離滅裂な回答や、質問の意図からずれた回答は、評価を下げる要因となります。

- 語彙の豊富さや表現力: 同じ意味でも、多様な言葉を使って表現できるか、ポジティブな言葉を多く使っているかなども分析されることがあります。

人事担当者による評価項目

最も重要なのは、AIの評価が全てではないということです。多くの企業では、AIによる評価レポートはあくまで参考資料の一つとして扱われます。最終的な合否の判断は、人事担当者があなたの録画動画を実際に見て行います。

人事担当者は、AIが算出したスコアの背景にある「あなたという人間」を見ようとします。AIでは評価しきれない、以下のような点を重視します。

- 人柄や個性: AIのスコアは同じでも、AさんとBさんの雰囲気は全く違うかもしれません。人事担当者は、あなたの話し方や表情から伝わる人柄、誠実さ、素直さといった定性的な部分を見ています。マニュアル通りの完璧な回答よりも、少したどたどしくても自分の言葉で一生懸命に伝えようとする姿勢が評価されることもあります。

- 企業文化との適合度(カルチャーフィット): あなたの価値観や雰囲気が、自社の文化や社員と合いそうかを判断します。これはAIには難しい、人間ならではの総合的な評価です。

- 熱意と志望度の高さ: 「本当にこの会社で働きたいんだ」という強い気持ちが伝わってくるかは、非常に重要なポイントです。企業の事業内容や理念を深く理解した上での志望動機や、入社後のビジョンを具体的に語れているかなど、言葉の端々からにじみ出る熱意を人事担当者は感じ取ろうとします。

- 論理的思考力と本質的な能力: 回答の内容そのものについて、AIのキーワード分析だけでは分からない深いレベルでの評価を行います。話の筋が通っているか、物事を多角的に捉えられているか、困難な状況をどう乗り越えてきたかといったエピソードから、あなたのポテンシャルを判断します。

結論として、AI面接の対策は二段構えで考える必要があります。まず、AIに評価されるための基本的な型(明るい表情、ハキハキした声、論理的な構成)をマスターし、AIのスクリーニングを通過できる土台を作ります。その上で、最終的な評価者である人事担当者の心に響くよう、あなた自身の言葉で、熱意と個性を伝えることが合格への道筋です。

AI面接のメリット・デメリット

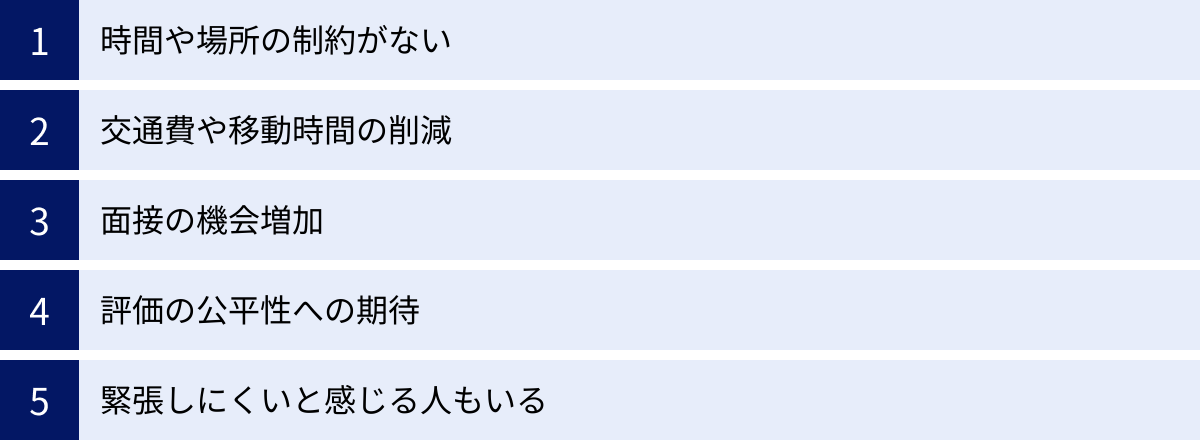

AI面接は、企業側だけでなく、選考を受ける就活生にとってもメリットとデメリットの両側面があります。これらの点を正しく理解することで、AI面接の特性を最大限に活用し、デメリットに対しては事前に対策を講じることができます。

就活生のメリット

一見すると無機質でやりにくそうに感じるAI面接ですが、就活生にとって嬉しいメリットも数多く存在します。

- 時間や場所の制約がない: 最大のメリットは、受検期間内であれば24時間いつでも、どこでも受検できる点です。大学の授業やアルバ piena、アルバイトで忙しい中でも、自分の都合の良い時間に自宅や大学の静かな部屋で面接を受けられます。深夜や早朝など、自分が最も集中できる時間帯を選べるのも魅力です。

- 交通費や移動時間の削減: 遠方の企業を受ける場合、対面での面接には高額な交通費や長時間の移動が伴います。AI面接であれば、これらの金銭的・時間的コストを大幅に削減できます。これにより、これまで地理的な問題で諦めていた企業にも挑戦しやすくなります。

- 面接の機会増加: 企業側が効率的に選考を進められるため、より多くの学生に面接の機会を提供しやすくなります。書類選考だけで判断されるのではなく、AI面接を通じて自分の個性や熱意をアピールするチャンスが増える可能性があります。

- 評価の公平性への期待: 人間の面接官による主観や相性、バイアス(偏見)が介入しにくいという点で、公平な評価が期待できるという側面があります。「面接官と合わなかったらどうしよう」といった不安を感じやすい人にとっては、AIを相手にする方が心理的な負担が少ないと感じるかもしれません。

- 緊張しにくいと感じる人もいる: 人と対面で話すのが極端に苦手な人にとっては、機械を相手にする方がかえってリラックスして話せる場合があります。面接官の反応を過度に気にする必要がないため、自分の話に集中できるというメリットもあります。

就活生のデメリット

一方で、AI面接特有の難しさや、就活生が不利に感じてしまう点も存在します。これらのデメリットを事前に認識し、対策を講じることが重要です。

- 機械相手で話しにくい・無機質さ: 多くの就活生が感じる最大のデメリットは、感情のないAIを相手に話すことの難しさです。相手の反応がないため、自分の話が伝わっているのか分からず、モチベーションを保ちにくいことがあります。この無機質な環境が、対人面接以上の強い緊張感を生むこともあります。

- 熱意や微妙なニュアンスが伝わりにくい: 言葉の背景にある熱意や人柄といった、非言語的なニュアンスは、AIには伝わりにくい側面があります。対人面接であれば、情熱的な語り口や真摯な眼差しで熱意を伝えられますが、AI面接ではそれが評価スコアに直結するとは限りません。

- やり直しがきかないプレッシャー: 多くのAI面接では、回答の撮り直しができないか、回数が制限されています。「言い間違えた」「うまく話せなかった」と思っても、次に進むしかありません。この一発勝負のプレッシャーは、大きな精神的負担となります。

- 通信環境や機材トラブルのリスク: 自宅などで受検するため、安定した通信環境や正常に動作する機材を自分で用意する必要があります。面接の途中でインターネット接続が切れたり、PCがフリーズしたりするリスクは自己責任となります。

- 評価基準の不透明さへの不安: 「AIにどう評価されているのか分からない」という不透明さが、不安を増大させます。どのような表情や話し方が高評価に繋がるのかが明示されていないため、対策が立てにくく、手応えを感じにくいというデメリットがあります。

これらのメリット・デメリットを天秤にかけると、AI面接は「準備を徹底した人」が有利になる選考方法だと言えます。デメリットとして挙げた点の多くは、事前の環境整備や練習によって克服可能です。AI面接の特性を正しく理解し、戦略的に準備を進めていきましょう。

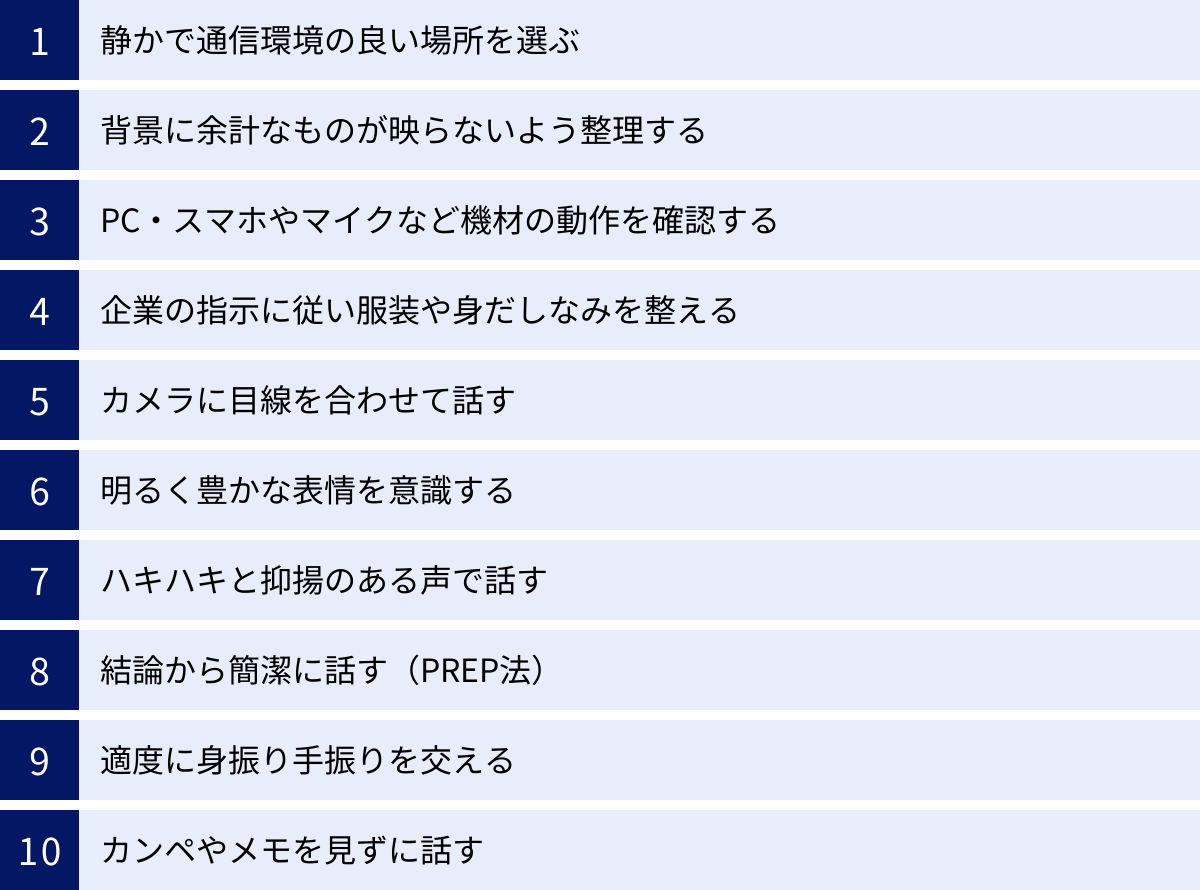

合格者が実践!AI面接を突破する10の対策

ここからは、AI面接を成功させるための具体的な対策を10個、詳しく解説します。これらのポイントは、AIと人事担当者の両方に好印象を与えるための実践的なテクニックです。一つひとつ着実に準備を進め、自信を持って本番に臨みましょう。

① 静かで通信環境の良い場所を選ぶ

まず基本となるのが環境設定です。AIは音声分析を行うため、周囲の雑音は評価に悪影響を与える可能性があります。家族の声、テレビの音、ペットの鳴き声、外の工事音などが入らない、静かな個室を選びましょう。図書館やカフェは、周りの人の声や動きが入り込むため避けるべきです。自宅に適切な場所がない場合は、大学のキャリアセンターや個室ブースのあるコワーキングスペースなどを利用するのも一つの手です。また、通信の安定性は生命線です。可能な限り安定した有線LANに接続し、もしWi-Fiを利用する場合は、ルーターの近くで電波が強いことを確認してください。

② 背景に余計なものが映らないよう整理する

カメラに映る背景は、あなたの印象を左右する重要な要素です。散らかった部屋や、ポスター、趣味の物などが映り込むと、だらしない印象や、TPOをわきまえない人物という印象を与えかねません。最も理想的なのは、白い壁や無地のカーテンを背景にすることです。余計な情報がなく、あなたの表情や話に集中させることができます。企業の指示がない限り、バーチャル背景の使用は避けた方が無難です。不自然に見えたり、PCの負荷で映像が乱れたりする原因になることがあります。

③ PC・スマホやマイクなど機材の動作を確認する

本番で機材トラブルが起きると、パニックになり、実力を発揮できません。事前に必ず使用するPCやスマートフォンのカメラ、マイクが正常に動作するかを確認しましょう。特にマイクは重要です。PC内蔵マイクは環境音を拾いやすいため、クリアな音声を届けられるヘッドセットや外付けマイクの使用を推奨します。事前に友人とビデオ通話をするなどして、相手に自分の声がどのように聞こえるかを確認してもらうと万全です。

④ 企業の指示に従い服装や身だしなみを整える

「自宅で受けるから服装は自由」と考えるのは危険です。企業から「スーツ着用」などの指示があれば必ずそれに従います。特に指示がない場合や「私服可」とされている場合でも、オフィスカジュアル(男性なら襟付きシャツ、女性ならブラウスやジャケットなど)を着用するのが最も無難です。重要なのは清潔感です。髪は整え、顔がはっきりと見えるようにしましょう。画面に映るのは上半身だけですが、万が一立ち上がることがあってもいいように、下もきちんとした服装をしておくことをおすすめします。

⑤ カメラに目線を合わせて話す

対人面接では相手の目を見て話しますが、AI面接ではPCのカメラレンズが面接官の目です。画面に映る自分の顔やAIアバターを見てしまうと、下を向いているように見え、自信がなさそうな印象を与えてしまいます。常にカメラレンズに視線を送り、そこにいる面接官に語りかけるように話しましょう。どうしても視線がずれてしまう場合は、カメラのすぐ横に小さな付箋を貼ったり、笑顔の人の写真を貼ったりして、そこを見るように意識すると自然な目線を保ちやすくなります。

⑥ 明るく豊かな表情を意識する

AIはあなたの表情をデータとして分析しています。無表情や硬い表情は、ネガティブな評価に繋がる可能性があります。意識的に口角を少し上げ、穏やかな表情を保つことを心がけましょう。話の内容に合わせて軽く頷いたり、驚きや関心を示す際に少し目を見開いたりと、自然な表情の変化を見せることで、コミュニケーション能力の高さをアピールできます。鏡をPCの横に置き、自分の表情を確認しながら練習するのも効果的です。

⑦ ハキハキと抑揚のある声で話す

AIは声のトーンや大きさを評価します。普段話すときよりも少しだけ大きめの声で、一語一語を明確に発音する(ハキハキ話す)ことを意識してください。また、一本調子の話し方はAIに「感情が乏しい」と判断されかねません。伝えたいキーワードを少し強調したり、文末の語気を変えたりと、話に抑揚をつけることで、熱意や自信が伝わりやすくなります。ボソボソと話すのは最も避けるべきです。

⑧ 結論から簡潔に話す(PREP法)

AI面接の回答時間は限られています。時間内に要点を効果的に伝えるためには、話の構成が非常に重要です。最も推奨されるのがPREP法です。

- P (Point): 結論を最初に述べる。「私の長所は〇〇です。」

- R (Reason): 理由を説明する。「なぜなら、〇〇という経験を通じて△△という力を培ったからです。」

- E (Example): 具体例を挙げる。「具体的には、大学のゼミ活動で…」

- P (Point): 結論をもう一度繰り返して締めくくる。「以上の経験から、私の強みである〇〇は貴社で活かせると考えております。」

この構成で話すことで、AIにも人事担当者にも、論理的で分かりやすいという印象を与えることができます。

⑨ 適度に身振り手振りを交える

機械相手だと体が硬直してしまいがちですが、適度なジェスチャーは熱意を伝え、話に説得力を持たせる効果があります。例えば、重要なポイントを話す際に軽く手を動かしたり、何かを数え上げる際に指を使ったりすると、表現が豊かになります。ただし、大きすぎる動きや、頻繁すぎるジェスチャーは、落ち着きがない印象を与えるため逆効果です。あくまで自然な範囲で、話の補助として使うことを意識しましょう。

⑩ カンペやメモを見ずに話す

手元に用意した原稿を読み上げるのは絶対にやめましょう。目線が不自然に下がり、カンペを読んでいることはAIにも人事担当者にもすぐに見抜かれます。また、棒読みになってしまい、熱意が全く伝わりません。話す内容を丸暗記するのではなく、伝えたいキーワードや話の骨子(PREP法の各要素など)だけを付箋に書き出し、PCのディスプレイの横に貼っておく程度に留めましょう。自分の言葉で話すことが、何よりも重要です。

AI面接でよく聞かれる質問例

AI面接で聞かれる質問は、多くが対人面接でも定番のものです。しかし、AI面接では限られた時間で簡潔かつ論理的に回答する能力がより一層求められます。ここでは、よくある質問例とその回答のポイントを解説します。事前にこれらの質問に対する自分なりの回答を準備しておきましょう。

自己PRをしてください

これは、あなたという人材の価値を企業に売り込む、最も重要な質問の一つです。あなたの強みと、それが企業でどのように活かせるかを具体的に伝える必要があります。

回答のポイント

- 企業の求める人物像を意識する: 企業のウェブサイトや採用情報から、どのようなスキルや資質を持つ人材を求めているかを読み解き、それに合致する自分の強みをアピールします。

- 具体的なエピソードを添える: 「私には主体性があります」と言うだけでは説得力がありません。その強みを発揮した具体的なエピソード(学業、アルバイト、サークル活動など)を盛り込み、話に信憑性を持たせましょう。

- 入社後の貢献を語る: 自分の強みを活かして、入社後にどのように会社に貢献したいか、貢献できるかを述べて締めくくります。

構成例(PREP法)

- Point(結論): 「私の強みは、目標達成に向けた課題発見力と粘り強い実行力です。」

- Reason(理由): 「大学時代の〇〇という経験で、この力を発揮し、成果に繋げた経験があるからです。」

- Example(具体例): 「具体的には、所属していたテニスサークルで、新入部員の定着率が低いという課題がありました。私はアンケートを実施して原因を分析し、練習メニューの見直しと、先輩後輩の交流イベントを企画・実行しました。」

- Point(結論): 「その結果、定着率を前年比で20%向上させることができました。この課題発見力と実行力を活かし、貴社の〇〇という事業の成長に貢献したいと考えております。」

学生時代に最も力を入れたことは何ですか?

いわゆる「ガクチカ」です。企業は、あなたが何かに打ち込む過程で、どのような学びを得て、どう成長したのかを知りたいと考えています。結果の大小よりも、そのプロセスにおけるあなたの思考や行動が評価されます。

回答のポイント

- 課題と目標を明確にする: 何を目指し(目標)、そのためにどんな壁があったのか(課題)を明確に述べます。

- 自分の役割と行動を具体的に語る: その課題に対し、あなたが「何を考え」「どう行動したのか」を具体的に説明します。チームでの経験なら、その中での自分の役割を明確にしましょう。

- 結果と学びを述べる: 行動の結果どうなったのかを伝え、その経験を通じて何を学び、どのような力が身についたのかを語ります。

構成例

- 目標設定: 「私が学生時代に最も力を入れたのは、飲食店でのアルバイトで、新人スタッフの教育係として研修プログラムを改善したことです。」

- 課題と分析: 「当初、マニュアルを渡すだけの研修では新人の離職率が高く、店舗のサービス品質が安定しないという課題がありました。」

- 具体的な行動: 「そこで私は、従来の研修に加えて、ロールプレイング形式の実践練習や、先輩がマンツーマンでサポートするバディ制度の導入を店長に提案し、実行しました。」

- 結果と学び: 「結果として、研修後の新人の独り立ちまでの期間が平均で1週間短縮され、離職率も大幅に改善しました。この経験から、相手の立場に立って課題を考え、周囲を巻き込みながら解決策を実行する重要性を学びました。」

あなたの長所と短所を教えてください

自己分析が正しくできているか、また、自分の弱みを客観的に認識し、改善しようとする姿勢があるかを見ています。

回答のポイント

- 長所: 自己PRと同様に、具体的なエピソードで裏付けます。

- 短所: 単に欠点を述べるだけでなく、それをどのように改善しようと努力しているかをセットで伝えることが必須です。「短所はない」という回答はNGです。

- 言い換え: 短所は、見方を変えれば長所にもなるようなもの(例:「心配性」→「慎重で計画的」、「頑固」→「意志が強い」)を選ぶと、ポジティブな印象に繋げやすいです。ただし、社会人として致命的な短所(例:「時間にルーズ」「協調性がない」)を挙げるのは避けましょう。

構成例

- 長所: 「私の長所は、何事も諦めずに粘り強く取り組む点です。(具体的なエピソードを続ける)」

- 短所: 「一方で私の短所は、物事を慎重に考えすぎてしまい、決断に時間がかかってしまう点です。この点を改善するため、タスクに取り組む際は、事前に『いつまでに判断する』という期限を設けることや、一人で抱え込まずに周りの意見を積極的に求めることを意識しています。」

当社への志望動機を教えてください

「なぜ他の会社ではなく、うちの会社なのか」を明確に伝える必要があります。企業研究の深さが問われる質問です。

回答のポイント

- 「Why(なぜこの業界・会社)」と「What(何がしたいか)」を明確に: なぜこの業界に興味を持ち、その中でも特にこの会社を選んだのか、その理由を具体的に述べます。

- 自分の経験や強みと結びつける: 自分の経験や強みが、その会社でどのように活かせるのか、会社のどのような点に魅力を感じているのかを結びつけて語ります。

- 待遇や知名度だけを理由にしない: 「給料が高いから」「有名だから」といった理由は避け、事業内容や企業理念、社風などに共感した点を述べましょう。

入社後に挑戦したいことは何ですか?

あなたのキャリアプランや仕事への意欲、企業への理解度を測る質問です。

回答のポイント

- 具体的な職種や事業内容に言及する: 「社会に貢献したい」といった漠然とした回答ではなく、「貴社の〇〇という事業部で、△△のスキルを活かして、将来的には海外市場向けの製品企画に挑戦したいです」のように、具体的に語ります。

- 企業の方向性と合致させる: 企業が今後力を入れていこうとしている分野や、中期経営計画などを調べ、それと自分のやりたいことを結びつけると、説得力が増します。

ストレスを感じる時と解消法を教えてください

ストレス耐性や、セルフマネジメント能力を知るための質問です。

回答のポイント

- 正直に、かつポジティブに答える: 誰もがストレスは感じるものです。正直にどのような状況でストレスを感じるかを述べましょう(例:「予期せぬトラブルが重なった時」など)。

- 健全な解消法を挙げる: ストレス解消法として、運動や趣味、友人との会話など、建設的で健全な方法を挙げます。他責にしたり、不健全な方法を挙げたりするのはNGです。

周囲からはどのような人だと言われますか?

客観的な自己評価ができているか、コミュニケーションスタイルはどうか、などを知るための質問です。

回答のポイント

- 他者評価と自己評価を一致させる: 友人や家族から言われる人物像を挙げ、それが自分のどのような特性に基づいているのかを説明します。

- 具体的なエピソードを添える: 「よく『聞き上手だ』と言われます。サークル活動で後輩の相談に乗ることが多く、相手が話しやすいように相槌や質問を工夫していたことから、そう言われるようになったのだと思います」のように、エピソードを添えて具体性を持たせましょう。

AI面接のおすすめ練習方法

AI面接は、練習すればするほど上達します。ぶっつけ本番で臨むのではなく、事前に入念な練習を重ねて、AI面接特有の形式に慣れておくことが成功の鍵です。ここでは、効果的な3つの練習方法を紹介します。

自分の回答を録画して見直す

最も手軽で、かつ非常に効果的な練習方法が、セルフ録画です。スマートフォンやPCのカメラ機能を使って、AI面接の本番さながらに質問に答える自分を撮影してみましょう。

手順

- よくある質問リスト(「自己PR」「ガクチカ」など)を準備します。

- 一つの質問に対し、時間を計りながら(例:1分間)回答します。

- 録画した動画を、客観的な視点で見直します。

チェックポイント

- 見た目の印象: 表情は硬くないか?口角は上がっているか?目線はカメラに向いているか?背景は適切か?身だしなみは整っているか?

- 話し方: 声はハキハキしていて聞き取りやすいか?話すスピードは適切か?抑揚はあるか?「えーと」「あのー」などの口癖が多くないか?

- 話の内容: 結論から話せているか(PREP法)?話は簡潔で分かりやすいか?時間内に収まっているか?

最初は、画面に映る自分の姿に違和感を覚えたり、欠点ばかりが目についたりするかもしれません。しかし、自分を客観視することが上達への第一歩です。どこを改善すればより良い印象になるかを分析し、繰り返し録画と見直しを行うことで、話し方は格段に洗練されていきます。

友人やキャリアセンターに協力してもらう

自分一人での練習には限界があります。自分では気づかない癖や改善点を指摘してもらうために、第三者の視点を取り入れることは非常に有効です。

- 友人に協力してもらう: 気心の知れた友人に面接官役を頼み、録画した動画を見てもらったり、実際に模擬面接を行ったりしましょう。率直なフィードバックをもらうことで、新たな気づきがあるはずです。友人と互いに面接官役と応募者役を交代で行うのも良い練習になります。

- 大学のキャリアセンターを活用する: 多くの大学のキャリアセンターでは、就職活動の専門家である職員が模擬面接を行ってくれます。AI面接の練習をしたいと伝えれば、それに合わせた視点で的確なアドバイスをもらえるでしょう。AI面接の評価ポイントに基づいたフィードバックは、非常に参考になります。

他人に見られるという適度な緊張感の中で練習することで、本番のプレッシャーに強くなるという効果も期待できます。

AI面接の練習ができるアプリやサービスを活用する

近年、AI面接のシミュレーションができるアプリやWebサービスが登場しています。これらのツールを活用すれば、本番に極めて近い環境で練習を積むことができます。

主な機能

- 本番さながらのインターフェース: 実際のAI面接ツールと同様の画面構成で、質問表示、シンキングタイム、録画といった一連の流れを体験できます。

- AIによるフィードバック: 録画した動画をAIが分析し、表情の明るさ、声のトーン、話すスピードなどについて、客観的なスコアや改善点をフィードバックしてくれるサービスもあります。これにより、AIから見た自分の評価を具体的に知ることができます。

- 豊富な質問データベース: さまざまな業界や職種を想定した質問が用意されており、多様な質問への対応力を鍛えることができます。

一部の大学では、キャリア支援の一環としてこれらの練習ツールを無料で提供している場合があります。まずは大学のキャリアセンターに問い合わせてみるのが良いでしょう。有料のサービスもありますが、本番前に一度はこうしたツールで実践的な練習を経験しておくことを強くおすすめします。

AI面接で使われる代表的なツール3選

企業がどのAI面接ツールを導入しているかによって、インターフェースや機能が若干異なります。ここでは、日本国内の採用市場でよく利用されている代表的なツールを3つ紹介します。これらのツールの特徴を知っておくことで、自分が受けるAI面接のイメージが掴みやすくなります。

| ツール名 | 開発元/国 | 主な特徴 | タイプ |

|---|---|---|---|

| HireVue (ハイアービュー) | HireVue, Inc. (米国) | 世界的な導入実績、録画・ライブ面接、ゲーム形式の適性検査機能 | 主に録画タイプ |

| SHaiN (シャイン) | 株式会社タレントアンドアセスメント (日本) | 日本語に特化した対話型AI、AIアバターとのリアルタイム面接 | 対話タイプ |

| ApplyNow (アプライナウ) | 株式会社ApplyNow (日本) | シンプルなUI、録画型、動画面接に特化、低コストで導入可能 | 録画タイプ |

① HireVue (ハイアービュー)

HireVueは、アメリカのHireVue社が開発した、世界で最も広く利用されているAI面接プラットフォームの一つです。日本でも多くの大手企業やグローバル企業が導入しています。

主な特徴

- オンデマンド面接(録画タイプ): 応募者が好きな時間に質問に回答する、一般的な録画形式のAI面接です。

- ライブ面接: 遠隔地の面接官とリアルタイムで接続するWeb面接機能も備えています。

- ゲームベースアセスメント: 認知能力や問題解決能力などを測定するための、簡単なゲーム形式の適性検査機能が含まれている場合があります。面接だけでなく、このゲームのスコアも評価対象となることがあります。

- 高度なAI分析: 表情、音声、言語などを多角的に分析し、候補者の特性やコンピテンシー(行動特性)を評価します。

HireVueの案内が来た場合は、録画形式の面接に加えて、ゲーム形式の検査が含まれている可能性も念頭に置いておくと良いでしょう。

参照:HireVue公式サイト

② SHaiN (シャイン)

SHaiNは、日本の株式会社タレントアンドアセスメントが開発した、対話型のAI面接サービスです。日本市場に特化して開発されている点が大きな特徴です。

主な特徴

- 対話型AIアバター: 画面に表示されるAIアバターと、リアルタイムで会話をしながら面接が進みます。より実際の面接に近い雰囲気で、応募者のコミュニケーション能力や対応力を評価します。

- 日本語の自然言語処理: 日本語の複雑なニュアンスや文脈を深く理解するよう設計されたAIが、応募者の回答内容を評価します。

- 構造化面接: 評価のブレをなくすため、あらかじめ設計された質問の流れに沿って面接が進行します。応募者の回答に応じて、AIが深掘りの質問をすることもあります。

SHaiNの案内が来た場合は、録画タイプとは異なり、その場での即応性やアドリブ力が試される対話形式の面接であることを意識して準備を進める必要があります。

参照:株式会社タレントアンドアセスメント公式サイト

③ ApplyNow (アプライナウ)

ApplyNowは、日本の株式会社ApplyNowが提供する動画面接プラットフォームです。シンプルで使いやすい録画タイプのツールとして、幅広い企業で利用されています。

主な特徴

- 録画タイプに特化: 応募者が質問に対して回答動画を提出する、シンプルな録画形式の動画面接ツールです。

- 直感的な操作性: 応募者にとって分かりやすく、迷わずに使えるシンプルなユーザーインターフェースが特徴です。

- 柔軟な設問設定: 企業側が自由に質問内容や回答時間、撮り直し回数などを設定できます。

ApplyNowは、HireVueと同様の録画タイプですが、よりシンプルな機能構成であることが多いです。基本的な録画タイプのAI面接対策をしっかりと行っておけば、問題なく対応できるでしょう。

参照:株式会社ApplyNow公式サイト

AI面接を導入している企業

「具体的にどの企業がAI面接を使っているの?」と気になる方も多いでしょう。守秘義務などの観点から、導入企業が全て公表されているわけではありませんが、一般的な傾向として、どのような企業や業界で導入が進んでいるかを解説します。

大手企業や有名企業

AI面接は、特に応募者が殺到する大手企業や、知名度の高い人気企業で導入が進んでいます。総合商社、大手メーカー、メガバンク、大手IT企業など、毎年数千人から数万人のエントリーがある企業にとって、AI面接は採用活動を効率化するための非常に有効な手段です。

これらの企業では、主に一次選考としてAI面接が活用されるケースが多く見られます。膨大な数の応募者の中から、自社が求める基本的な資質を備えた候補者を客観的かつ効率的にスクリーニングし、その後の対人面接に進む候補者を絞り込む目的で利用されています。したがって、大手企業を志望する場合は、AI面接対策は避けて通れない道だと考えておくべきでしょう。

IT・通信、金融業界などで導入が進む

業界別に見ると、特にIT・通信業界や金融業界でAI面接の導入が活発です。

- IT・通信業界: 新しいテクノロジーの導入に積極的であり、効率性やデータに基づいた意思決定を重視する文化があるため、AI面接との親和性が高い業界です。エンジニア職や企画職など、多様な職種で活用されています。

- 金融業界(銀行・証券・保険など): 公平性やコンプライアンスを重視する業界であり、面接官の主観を排した客観的な評価ができるAI面接は、選考プロセスの透明性を高める上で有効とされています。また、全国に支店を持ち、多数の応募者を集めるため、効率化のニーズも高いです。

このほか、グローバルに事業を展開するメーカーや、多数の店舗・拠点で採用を行う小売・サービス業界などでも、場所を問わず選考が可能なAI面接の導入が広がっています。今後、AI技術のさらなる進化とともに、業界や企業規模を問わず、AI面接はより一般的な選考手法になっていくと予想されます。

AI面接に関するよくある質問

最後に、AI面接に関して就活生からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。不安や疑問を解消し、自信を持ってAI面接に臨みましょう。

AI面接だけで不合格になることはありますか?

回答:はい、その可能性は十分にあります。

企業の方針によりますが、多くの企業ではAI面接を一次選考などの初期段階で利用しています。この場合、AIによる評価スコアが、企業が設定した基準に満たない候補者は、次の選考に進むことなく不合格となるケースが一般的です。

ただし、重要なのは、AIの評価が絶対的なものではないと考える企業も多いということです。AIの評価レポートはあくまで参考資料とし、最終的には人事担当者が全ての録画動画に目を通し、総合的に判断する場合もあります。

結論として、「AI面接だけで不合格になることはある」という前提で、万全の対策を講じる必要があります。AIに評価される基本(表情、声、話し方)を押さえつつ、人事担当者の心に響くような熱意ある内容を語ることが重要です。

面接の結果はいつ、どのように分かりますか?

回答:通常の選考と同様、企業によって異なります。

AI面接の結果通知のタイミングや方法は、対人面接の場合と基本的に同じです。一般的には、受検締切日から数日〜2週間程度で、メールや採用マイページを通じて連絡が来ることが多いです。

ただし、「合格者のみに連絡する」という場合もあります。受検案内メールなどに、結果通知に関する記載がないか、事前に確認しておきましょう。指定された期間を過ぎても連絡がない場合は、企業の採用担当者に問い合わせてみても良いでしょう。

面接の所要時間はどのくらいですか?

回答:一般的に20分〜40分程度ですが、企業の設定によって変動します。

AI面接全体の所要時間は、「質問数」×(「シンキングタイム」+「回答時間」)で決まります。

- 質問数: 5問〜10問程度が一般的です。

- シンキングタイム: 1問あたり30秒〜1分程度。

- 回答時間: 1問あたり1分〜3分程度。

例えば、質問数が7問、シンキングタイムが30秒、回答時間が2分の場合、1問あたり2.5分かかるので、合計で約17.5分となります。これに加えて、ログインや機材チェック、練習の時間も考慮すると、全体で30分〜40分程度の時間を見込んでおくと安心です。時間に余裕を持って、静かで集中できる環境を確保しましょう。

途中で通信トラブルが起きたらどうすればいいですか?

回答:まずは落ち着いて、速やかに企業の採用担当者に連絡してください。

AI面接中にインターネット接続が切れたり、ブラウザが固まったりといったトラブルは、誰にでも起こり得る可能性があります。パニックにならず、以下の手順で対応しましょう。

- 落ち着いて状況を確認する: まずは再接続を試みたり、ブラウザを再起動したりしてみましょう。AI面接ツールによっては、中断したところから再開できる機能が備わっている場合もあります。

- スクリーンショットを撮る: エラーメッセージなどが表示されている場合は、その画面のスクリーンショットを撮っておくと、後で状況を説明する際に役立ちます。

- 速やかに企業に連絡する: 自分で解決しようと時間をかけすぎず、できるだけ早く企業の採用担当者や、案内メールに記載されているヘルプデスクに連絡しましょう。電話かメールで、氏名、大学名、トラブルが発生した日時と状況を具体的に伝えます。

- 企業の指示を仰ぐ: 連絡後は、再受検の案内など、企業の指示に従って対応します。

誠実かつ迅速に対応すれば、通信トラブルが原因で即不合格になることは通常ありません。重要なのは、トラブルが起きた際に備えて、事前に緊急連絡先を必ず控えておくことです。