障害者雇用促進法に基づき、企業や公的機関に課せられている「障害者雇用率制度」。近年、この法定雇用率は段階的に引き上げられており、企業経営においてますます重要なテーマとなっています。2024年4月にも改定が行われ、今後も更なる引き上げが予定されています。

しかし、人事・労務担当者の方々の中には、「そもそも障害者雇用率とは何か?」「最新の法定雇用率は何%になったのか?」「自社の雇用率はどう計算すれば良いのか?」といった疑問や不安を抱えている方も少なくないでしょう。

本記事では、障害者雇用率制度の基礎知識から、2024年最新の引き上げスケジュール、具体的な計算方法、未達成の場合のペナルティ、達成企業へのインセンティブまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。今後の法改正の動向や、障害者雇用を成功させるための実践的なポイントも紹介しますので、ぜひ自社の取り組みの参考にしてください。

目次

障害者雇用率とは?

障害者雇用率制度とは、障害のある方々がその能力や適性に応じて働き、自立した職業生活を送れる社会を実現するため、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」に基づいて設けられた制度です。具体的には、事業主に対して、常時雇用している労働者数に一定の率(法定雇用率)を乗じて得た数以上の障害者を雇用することを義務付けています。

この制度の根底には、「ノーマライゼーション」という理念があります。ノーマライゼーションとは、障害のある人もない人も、等しく社会の一員として、ごく当たり前に日常生活や社会活動を共に営むことを目指す考え方です。障害者雇用率制度は、この理念を雇用の分野で具現化するための重要な仕組みと言えます。

企業がこの義務を果たすことは、単なる法令遵守に留まりません。多様な人材が活躍できる職場環境を整備することは、組織の活性化や新たな価値創造に繋がり、結果として企業競争力の強化にも貢献します。また、企業の社会的責任(CSR)を果たすという観点からも、その重要性は年々高まっています。

障害者雇用率制度ができた背景

障害者雇用率制度が確立されるまでの道のりは、日本の社会経済の発展と、障害者を取り巻く環境の変化の歴史そのものです。その背景を理解することは、制度の目的や意義をより深く把握する上で欠かせません。

制度の源流は、1960年に制定された「身体障害者雇用促進法」に遡ります。当時の日本は高度経済成長期の真っ只中にありましたが、一方で障害のある方々の就職は非常に困難な状況でした。この法律は、身体障害者の雇用機会を確保することを目的として、国や地方公共団体、そして一定規模以上の企業に、身体障害者を一定の割合で雇用する努力義務を課したのが始まりです。当初は「努力義務」であり、罰則なども伴わないものでした。

しかし、努力義務だけでは障害者雇用が思うように進まなかったことから、1976年の法改正で、民間企業に対する身体障害者の雇用が「義務化」されました。 この時、現在まで続く法定雇用率制度の骨格が形成され、未達成企業からは納付金を徴収し、達成企業には調整金を支給するという「障害者雇用納付金制度」も導入されました。これは、障害者を雇用することに伴う企業間の経済的負担を調整し、制度の実効性を高めるための画期的な仕組みでした。

その後、社会の障害者に対する理解が深まるにつれて、制度の対象も拡大していきます。1987年の法改正では、法律の名称が「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」へと変更され、対象が身体障害者だけでなく、知的障害者にも拡大されました。

さらに、時代の変化と共に精神障害者の社会参加の重要性が認識されるようになり、1997年の法改正で精神障害者も適用対象に加えられましたが、当初は雇用義務の対象外でした。そして、2018年4月の法改正で、ついに精神障害者も法定雇用率の算定基礎に含まれ、雇用が完全に義務化されました。 これは、障害者雇用の歴史における大きな転換点であり、すべての障害種別を対象とした共生社会の実現に向けた、国としての強い意思表示と言えるでしょう。

このように、障害者雇用率制度は、単に法律で定められたから存在するのではなく、障害のある方々の「働きたい」という願いと、それを支える社会の要請に応える形で、約半世紀以上の歳月をかけて発展・拡充してきた歴史的経緯があります。近年の法定雇用率の段階的な引き上げも、こうした流れの延長線上にあり、障害のある方々の就労意欲のさらなる高まりや、多様な働き方の広がりといった社会情勢の変化を反映したものなのです。

【2024年最新】障害者雇用率の引き上げスケジュール

障害者雇用率は、社会情勢や障害者の就業状況などを踏まえ、少なくとも5年ごとに見直されることになっています。近年、障害者の就労希望者が増加していることなどを背景に、段階的な引き上げが決定されました。ここでは、最新の引き上げスケジュールと、その背景について詳しく解説します。

なぜ法定雇用率は引き上げられるのか

法定雇用率が引き上げられる主な理由は、障害のある方の「働きたい」という意欲と、実際の雇用機会との間にまだギャップが存在するためです。

厚生労働省の発表によると、ハローワークを通じた障害者の就職件数は年々増加傾向にあり、働く意欲を持つ障害者が増えていることがわかります。また、企業側でも障害者雇用の重要性への理解は進んでいますが、依然として法定雇用率を達成できていない企業も少なくありません。

こうした状況を踏まえ、国はより多くの障害者がその能力を活かして社会参加できるよう、企業や公的機関が果たすべき責任の基準である法定雇用率を引き上げることを決定しました。

また、後述する「除外率制度」の段階的な廃止も、法定雇用率引き上げの一因です。除外率制度とは、障害者の就業が困難と認められる特定の業種において、法定雇用率の算定時に従業員数を一定割合控除できる制度でした。この制度が公平性の観点から見直され、段階的に縮小・廃止されることで、対象業種にとっては実質的に雇用義務が高まることになります。この影響を緩和し、社会全体で障害者雇用を推進するために、全体の法定雇用率も見直されているのです。

法定雇用率の引き上げは、企業にとっては負担増と捉えられる側面もありますが、多様な人材を確保し、組織のダイバーシティを推進する好機でもあります。 計画的な採用と受け入れ体制の整備を進めることが、今後の企業成長の鍵を握ると言えるでしょう。

2024年4月からの法定雇用率

2024年4月1日から、障害者雇用促進法に基づく法定雇用率が改定されました。主な変更点は以下の通りです。

| 対象 | 改定前(~2024年3月) | 改定後(2024年4月~) |

|---|---|---|

| 民間企業 | 2.3% | 2.5% |

| 国・地方公共団体 | 2.6% | 2.8% |

| 都道府県等の教育委員会 | 2.5% | 2.7% |

| 参照:厚生労働省「令和6年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」 |

この改定により、民間企業では、常時雇用する労働者を40.0人以上雇用している事業主が、法定雇用率の対象となりました。(改定前の基準は43.5人以上)

つまり、これまで対象外だった中小企業も、新たに障害者を雇用する義務が生じるケースがあるため、自社の従業員数を正確に把握し、対応を検討する必要があります。

2026年7月からの法定雇用率

さらなる引き上げも既に予定されています。2026年7月1日からは、以下の通りに法定雇用率が改定される見込みです。

| 対象 | 2024年4月~ | 2026年7月~(予定) |

|---|---|---|

| 民間企業 | 2.5% | 2.7% |

| 国・地方公共団体 | 2.8% | 3.0% |

| 都道府県等の教育委員会 | 2.7% | 2.9% |

| 参照:厚生労働省「障害者雇用率制度について」 |

この改定により、民間企業の法定雇用率は2.7%となり、対象となる事業主の範囲は「常時雇用する労働者37.5人以上」の企業へとさらに広がります。

このように、法定雇用率は今後も上昇傾向にあることを念頭に置き、目先の数値達成だけでなく、中長期的な視点での採用計画と、障害のある社員が定着・活躍できる職場環境の整備を並行して進めることが極めて重要です。

民間企業・国・地方公共団体別の法定雇用率一覧

これまでの情報をまとめ、今後のスケジュールを含めた法定雇用率の一覧を以下に示します。

| 対象 | ~2024年3月31日 | 2024年4月1日~ | 2026年7月1日~(予定) |

|---|---|---|---|

| 民間企業 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |

| 国・地方公共団体等 | 2.6% | 2.8% | 3.0% |

| 都道府県等の教育委員会 | 2.5% | 2.7% | 2.9% |

この表からもわかるように、すべての主体において段階的に雇用義務が強化されています。自社がどの区分に該当し、いつ、どのくらいの雇用率を達成する必要があるのかを正確に把握し、早期に準備を開始することが求められます。

障害者雇用率制度の対象

障害者雇用率制度を正しく理解するためには、「誰が(事業主)」、「誰を(障害者)」雇用する義務を負うのか、その対象範囲を正確に把握することが不可欠です。ここでは、対象となる事業主の範囲と、雇用率の算定対象となる障害者の定義について詳しく解説します。

対象となる事業主の範囲

障害者雇用促進法では、すべての事業主に対して、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務を課しています。しかし、実務上、雇用状況の報告義務や納付金制度の対象となるのは、一定規模以上の企業です。

その基準となるのが「常時雇用する労働者の数」です。

2024年4月の法改正により、民間企業における法定雇用率が2.5%に引き上げられたことに伴い、1人以上の障害者を雇用する義務が生じる事業主の範囲は、「常時雇用する労働者を40.0人以上雇用する事業主」となりました。

計算式: 1人 ÷ 2.5% = 40.0人

つまり、従業員数が40.0人以上の企業は、障害者雇用率制度の対象となり、少なくとも1人の障害者を雇用する法的義務を負うことになります。

ここで重要なのが「常時雇用する労働者」の定義です。これは、いわゆる正社員だけを指すわけではありません。以下の条件を満たす労働者が含まれます。

- 雇用期間の定めのない労働者

- 1年を超える雇用が見込まれる労働者(過去1年を超えて雇用されている、または採用時から1年を超えて雇用される見込みがある有期契約労働者など)

さらに、労働時間によってカウント方法が異なります。

- 所定労働時間が週30時間以上の労働者:1人としてカウント

- 所定労働時間が週20時間以上30時間未満の短時間労働者:0.5人としてカウント

したがって、自社が対象となるかどうかを判断する際は、正社員、契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態に関わらず、上記の基準に基づいて「常時雇用する労働者数」を正確に算出しなければなりません。

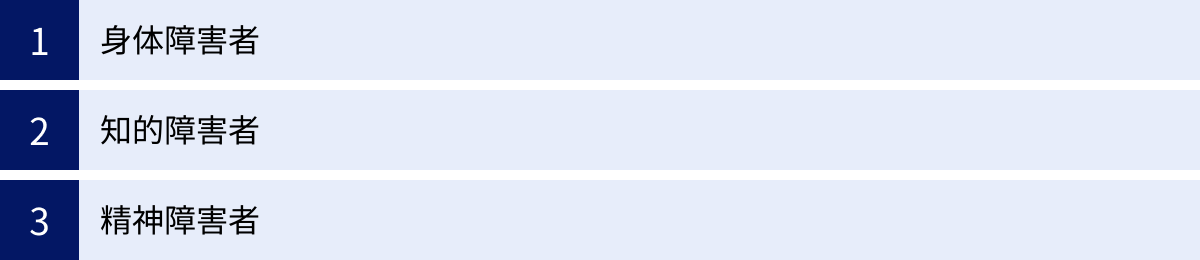

対象となる障害者の定義と種類

次に、法定雇用率の算定対象となる「障害者」の定義についてです。障害者雇用促進法において、雇用義務の対象となるのは、原則として各種障害者手帳の交付を受けている方です。具体的には、以下の3つの区分に分けられます。

身体障害者

「身体障害者手帳」の交付を受けている方が対象です。身体障害者手帳には、障害の程度によって1級から6級までの等級が定められています。

法定雇用率の算定上、特に重要なのが「重度身体障害者」の扱いです。身体障害者手帳の等級が1級または2級の方、および3級の障害を2つ以上重複して持つ方などが「重度身体障害者」と定義され、雇用率の計算において特別な配慮(ダブルカウント)がなされます。

知的障害者

「療育手帳」の交付を受けている方が対象です。療育手帳は、都道府県や指定都市が発行するもので、知的障害があると判定された方に交付されます。自治体によっては「愛の手帳」「みどりの手帳」など名称が異なる場合があります。

療育手帳にも障害の程度を示す区分(例:「A(重度)」「B(中度・軽度)」など)があり、重度と判定された方が「重度知的障害者」として、雇用率の計算でダブルカウントの対象となります。

精神障害者

「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている方が対象です。この手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、障害の程度に応じて1級から3級までの等級があります。

精神障害者の雇用は2018年から完全に義務化されましたが、身体障害者や知的障害者と異なり、手帳の等級に関わらず、雇用率の算定上は「重度」の区分(ダブルカウント)はありません。 ただし、後述するように、精神障害者の雇用を促進するための特例措置が設けられています。

以上の通り、障害者雇用率制度の対象となるのは、原則としてこれらの手帳を所持している方に限られます。手帳を持っていないものの、障害や難病を抱えている方は、法定雇用率の算定対象には含まれません。企業が従業員の障害の有無や手帳の所持を確認する際は、プライバシーに最大限配慮し、本人の同意を得た上で適切に行う必要があります。

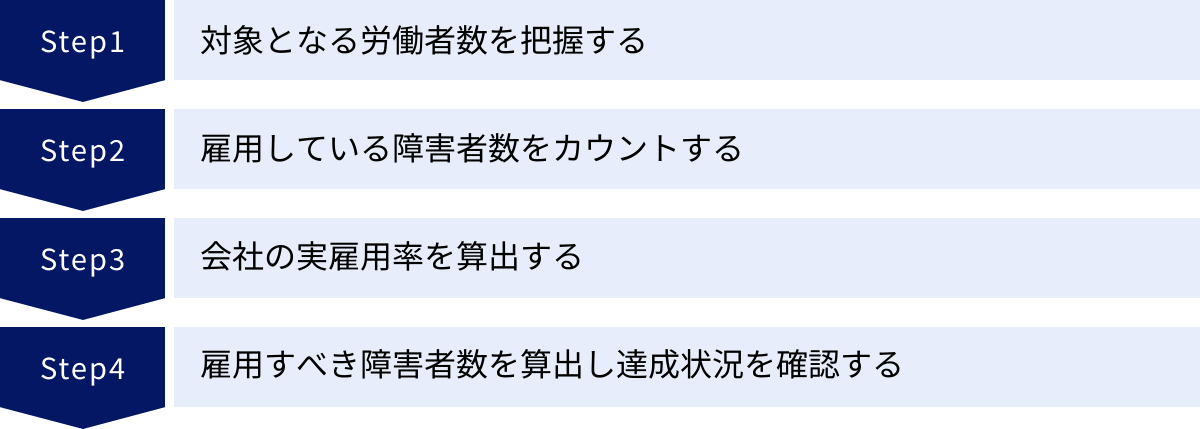

障害者雇用率の計算方法を4ステップで解説

自社の障害者雇用の状況を正確に把握し、法令を遵守するためには、障害者雇用率の計算方法を正しく理解しておくことが不可欠です。ここでは、具体的な計算手順を4つのステップに分けて、初心者にも分かりやすく解説します。

① 対象となる労働者数を把握する

最初のステップは、法定雇用率の算定基礎となる「常時雇用する労働者数」を正確に算出することです。前述の通り、これは単なる従業員の頭数ではありません。

まず、社内の全労働者(正社員、契約社員、パート、アルバイトなど)をリストアップします。その中から、「1年を超えて雇用される見込みがある、または既に雇用されている」という条件を満たす労働者を抽出します。

次に、抽出した労働者を所定労働時間によって分類します。

- 週の所定労働時間が30時間以上の労働者:1人としてカウントします(「常用労働者」)。

- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者:0.5人としてカウントします(「短時間労働者」)。

【計算例】

ある企業の労働者構成が以下の通りだったとします。

- 正社員(週40時間勤務):150人

- 契約社員(週40時間勤務、雇用期間1年以上):20人

- パートタイマー(週25時間勤務、雇用期間1年以上):30人

- アルバイト(週15時間勤務):10人 → 週20時間未満のため対象外

この場合の「常時雇用する労働者数」は、以下のように計算します。

(150人 × 1) + (20人 × 1) + (30人 × 0.5) = 170人 + 15人 = 185人

この企業の算定基礎となる労働者数は185人となります。

② 雇用している障害者数をカウントする

次に、雇用している障害者の数をカウントします。こちらも、障害種別や労働時間によってカウント方法が異なるため注意が必要です。

障害種別ごとのカウント方法(ダブルカウントなど)

基本的には、障害者手帳を所持する常用労働者(週30時間以上)は1人、短時間労働者(週20時間以上30時間未満)は0.5人としてカウントします。しかし、特に重度の障害を持つ方の雇用を促進するため、「ダブルカウント制度」が設けられています。

| 障害種別 | 労働時間 | カウント |

|---|---|---|

| 重度身体障害者 | 週30時間以上 | 2人 |

| 重度知的障害者 | 週30時間以上 | 2人 |

| 重度身体障害者 | 週20時間以上30時間未満 | 1人 |

| 重度知的障害者 | 週20時間以上30時間未満 | 1人 |

| 上記以外の身体障害者 | 週30時間以上 | 1人 |

| 上記以外の知的障害者 | 週30時間以上 | 1人 |

| 精神障害者 | 週30時間以上 | 1人 |

| 上記以外の身体障害者 | 週20時間以上30時間未満 | 0.5人 |

| 上記以外の知的障害者 | 週20時間以上30時間未満 | 0.5人 |

| 精神障害者 | 週20時間以上30時間未満 | 0.5人 |

精神障害者には、手帳の等級に関わらずダブルカウントの適用はありません。 これは、精神障害者の多くが短時間勤務から就労を開始するケースが多いという実態を踏まえ、後述する別の特例措置が設けられているためです。

短時間労働者の特例算入

精神障害者の職場定着や、重度障害者の多様な働き方を支援するため、特に短い時間で働く障害者について、雇用率に算入できる特例が設けられています。

2024年4月1日から、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者について、1人あたり「0.5人」としてカウントできるようになりました。

この特例は、障害特性により長時間勤務が難しい方々の雇用を後押しする重要な措置です。

【カウント例】

ステップ①の企業(算定基礎労働者数:185人)が、以下の障害者を雇用しているとします。

- 重度身体障害者Aさん(週40時間勤務)

- 身体障害者(4級)Bさん(週40時間勤務)

- 精神障害者(2級)Cさん(週25時間勤務)

- 精神障害者(3級)Dさん(週15時間勤務)

この場合の雇用障害者数は、以下のようにカウントします。

- Aさん:重度身体障害者、週30時間以上 → 2人

- Bさん:身体障害者、週30時間以上 → 1人

- Cさん:精神障害者、週20時間以上30時間未満 → 0.5人

- Dさん:精神障害者、週10時間以上20時間未満(特例対象)→ 0.5人

合計: 2人 + 1人 + 0.5人 + 0.5人 = 4人

この企業の雇用障害者数は4人となります。

③ 会社の実雇用率を算出する

ステップ①と②で算出した数値を使って、自社の「実雇用率」を計算します。計算式は非常にシンプルです。

実雇用率(%) = (ステップ②でカウントした雇用障害者数 ÷ ステップ①で算出した常時雇用する労働者数) × 100

先の例で計算してみましょう。

- 雇用障害者数:4人

- 常時雇用する労働者数:185人

実雇用率 = (4人 ÷ 185人) × 100 = 2.162...%

小数点第3位以下は切り捨てられるため、この企業の実雇用率は2.16%となります。

④ 雇用すべき障害者数を算出し達成状況を確認する

最後に、自社が法律で定められた義務を果たしているかを確認します。まず、雇用すべき障害者の数(法定雇用障害者数)を計算します。

法定雇用障害者数 = ステップ①で算出した常時雇用する労働者数 × 法定雇用率

この計算で出た数値の小数点以下は切り捨てます。

先の例(常時雇用する労働者数:185人)の企業が、2024年4月時点の民間企業の法定雇用率(2.5%)を適用すると、以下のようになります。

法定雇用障害者数 = 185人 × 2.5% (0.025) = 4.625人

小数点以下を切り捨てると、4人となります。

この企業が雇用すべき障害者の数は4人です。ステップ③で算出した実雇用障害者数(カウント数)は4人でしたので、4人 - 4人 = 0人 となり、この企業は法定雇用義務を達成していると判断できます。

もし、実雇用障害者数が3人だった場合は、3人 - 4人 = -1人となり、1人不足している(未達成)ということになります。

障害者雇用率が未達成の場合のペナルティ

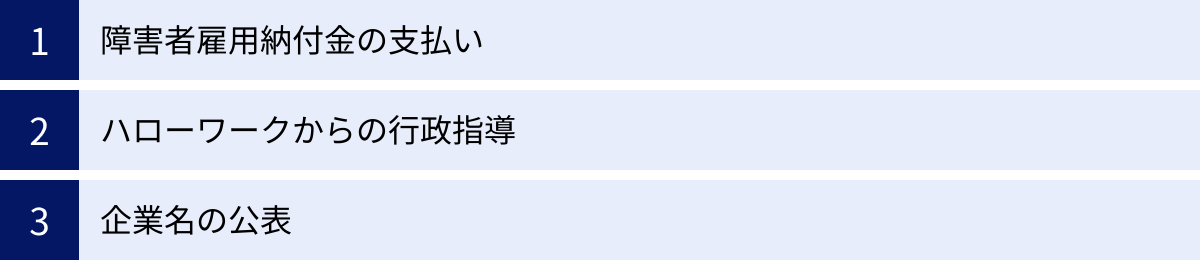

法定雇用率を達成することは、企業の法的義務です。この義務を果たせなかった場合、企業は社会的な責任を問われるだけでなく、具体的なペナルティが科せられます。未達成の場合に企業が直面する措置は、段階的に重くなっていきます。

障害者雇用納付金の支払い

法定雇用率が未達成の企業に対して科せられる、最も直接的な経済的負担が「障害者雇用納付金」です。

これは、障害者を雇用することに伴う経済的負担(作業施設の改善、特別な設備の設置、職場介助者の配置など)を企業間で公平に調整するための制度です。未達成企業から納付金を徴収し、それを原資として、法定雇用率を達成している企業に調整金や助成金を支給する仕組みになっています。

- 対象事業主: 常時雇用する労働者数が100人を超える事業主

- 納付額: 不足している障害者1人につき月額50,000円

例えば、法定雇用障害者数が5人のところ、実際には3人しか雇用していない場合、不足人数は2人です。この場合、企業は月額 50,000円 × 2人 = 100,000円、年間で 1,200,000円 の納付金を支払う必要があります。

参照:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者雇用納付金制度の概要」

この納付金は、税法上の損金や必要経費としては扱われません。つまり、企業の利益から直接支出される純粋なコストとなります。従業員規模が大きくなればなるほど、不足人数も増え、納付金の額も多額になる可能性があります。

ハローワークからの行政指導

納付金の支払いは経済的なペナルティですが、それと並行して、管轄のハローワーク(公共職業安定所)から行政指導が入ります。これは、企業に障害者雇用の改善を促すための措置であり、以下のステップで進められます。

- 雇入れ計画の作成命令

法定雇用率を大幅に下回っているなど、特に改善が必要と判断された企業に対し、ハローワークは2年間の「障害者雇入れ計画」の作成を命じます。この計画には、採用目標人数、採用スケジュール、募集方法、受け入れ体制の整備計画などを具体的に記載する必要があります。企業はこの計画書をハローワークに提出し、計画に沿った取り組みを進めなければなりません。 - 適正実施勧告

雇入れ計画を作成したにもかかわらず、正当な理由なく計画通りに採用が進まない、または取り組みが不十分であると判断された場合、ハローワークは企業に対して「適正実施勧告」を行います。これは、計画を適切に実行するよう強く促す、より重い行政指導です。 - 特別指導

勧告を受けてもなお改善が見られない企業に対しては、「特別指導」が実施されることがあります。ここでは、ハローワークの専門官が企業を訪問し、経営層に対して直接、障害者雇用の現状や課題についてヒアリングを行い、具体的な改善策を指導します。

これらの行政指導は、単なる手続きではありません。ハローワークとの定期的なやり取りが発生し、人事・労務担当者の業務負担が増加するだけでなく、指導に従わない場合は次の、より厳しい措置へと進むことになります。

企業名の公表

行政指導に従わず、障害者雇用の状況に全く改善が見られないと判断された場合、最終手段として「企業名の公表」という措置が取られます。

これは、障害者雇用促進法第47条に基づき、厚生労働大臣が企業の名称を一般に公表するものです。公表は、厚生労働省のウェブサイトや官報などで行われ、報道機関によって広く報じられることもあります。

企業名が公表されることによるダメージは計り知れません。

- 社会的信用の失墜: 法令遵守意識の低い企業というレッテルを貼られ、顧客や取引先からの信用を失う可能性があります。

- ブランドイメージの低下: 企業のブランド価値が大きく損なわれ、製品やサービスの不買運動などに繋がるリスクも考えられます。

- 採用活動への悪影響: 企業の評判が悪化することで、優秀な人材の確保が困難になります。特に、企業の社会貢献意識を重視する求職者からは敬遠されるでしょう。

- 株価への影響: 上場企業の場合、株価が下落し、投資家からの評価を損なう可能性があります。

企業名の公表は、企業の存続にも関わりかねない非常に重いペナルティです。 こうした事態を避けるためにも、企業は日頃から障害者雇用に真摯に向き合い、計画的に取り組みを進めることが強く求められます。

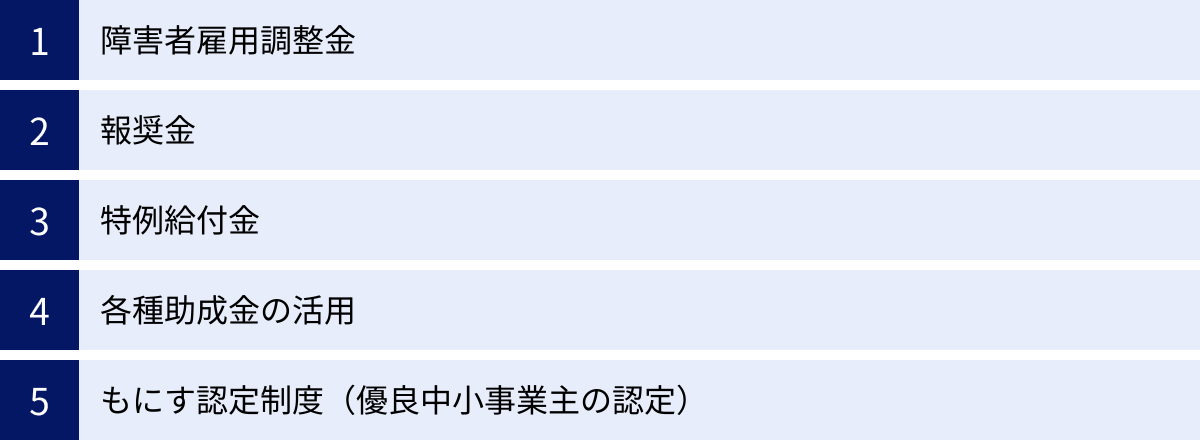

障害者雇用率を達成した企業へのインセンティブ

障害者雇用率制度は、未達成企業にペナルティを科すだけでなく、積極的に障害者雇用に取り組む企業を支援するための様々なインセンティブ(報奨・助成制度)を用意しています。これらの制度を活用することで、企業は経済的な負担を軽減し、より質の高い雇用環境を整備できます。

障害者雇用調整金

障害者雇用調整金は、前述の「障害者雇用納付金制度」と対をなす制度です。法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業に対して、その超過人数に応じて支給されます。

- 対象事業主: 常時雇用する労働者数が100人を超える事業主

- 支給額: 超過1人につき月額29,000円

例えば、法定雇用障害者数が5人のところ、7人(常用労働者換算)を雇用している企業の場合、超過人数は2人です。この企業には、月額 29,000円 × 2人 = 58,000円 の調整金が支給されます。

参照:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者雇用納付金制度の概要」

この制度は、障害者雇用に積極的に取り組む企業が、施設の整備や介助者の配置などで生じる追加コストを一部補填し、さらなる雇用促進を後押しすることを目的としています。

報奨金

報奨金は、障害者雇用調整金の対象とならない、比較的規模の小さい企業向けのインセンティブ制度です。

- 対象事業主: 常時雇用する労働者数が100人以下の事業主

- 支給額: 各月の雇用障害者数の合計が、その年の各月の労働者数の4%の年間合計数、または72人のいずれか多い数を超えた場合に、その超過人数1人につき月額21,000円

この制度により、中小企業においても障害者雇用のインセンティブが働き、積極的な取り組みが促されます。大企業だけでなく、社会全体で障害者雇用を支えるという考え方に基づいています。

特例給付金

2020年度から新設された比較的新しい制度で、特に短い時間で働く障害者の雇用を奨励するためのものです。

- 対象事業主: 週10時間以上20時間未満の短時間労働者である障害者を雇用する事業主(労働者数100人以下、100人超のいずれも対象)

- 支給額: 対象となる障害者1人につき月額7,000円または5,000円(事業主の規模により異なる)

この特例給付金は、障害特性によりフルタイムや週20時間以上の勤務が困難な方の雇用機会を創出することを目的としています。企業にとっては、多様な働き方を許容し、新たな人材を確保するきっかけとなる制度です。

各種助成金の活用

上記の調整金や報奨金とは別に、国は障害者を新たに雇用したり、職場環境を整備したりする企業を支援するため、多種多様な助成金制度を設けています。これらをうまく活用することで、採用から定着までのコストを大幅に軽減できます。代表的な助成金をいくつか紹介します。

- 特定求職者雇用開発助成金(特開金): 高齢者や障害者など、就職が特に困難な方をハローワーク等の紹介により継続して雇用する事業主に対して支給されます。障害種別や労働時間に応じて、最大240万円(重度障害者等を雇い入れた場合)の助成が受けられます。

- トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース): 障害者を本格雇用の前に一定期間(原則3ヶ月)試行的に雇用することで、企業と求職者の相互理解を深めることを目的とした制度です。期間中の賃金の一部が助成されます。

- 障害者雇用安定助成金: 障害のある方の職場定着を図るための措置(職場支援員の配置、柔軟な勤務制度の導入など)や、職場復帰を支援する取り組みに対して助成されます。

- 障害者作業施設設置等助成金: 障害者が業務を遂行しやすくするための作業施設や設備の設置・整備費用の一部が助成されます。(例:スロープの設置、手すりの取り付け、障害特性に配慮したソフトウェアの導入など)

これらの助成金は、それぞれ支給要件や申請手続きが異なります。活用を検討する際は、管轄のハローワークや労働局、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)に相談することをおすすめします。

もにす認定制度(優良中小事業主の認定)

「もにす認定制度」は、障害者雇用の促進や安定に積極的に取り組む中小企業を、厚生労働大臣が認定する制度です。「もっとにんげんをすきになる」というフレーズから名付けられています。

この認定を受けることで、企業は以下のようなメリットを得られます。

- 認定マークの使用: 自社の商品や広告、名刺などに認定マークを使用でき、障害者雇用に積極的な企業であることをアピールできます。

- 公共調達での加点: 国や地方公共団体の入札において、加点評価を受けられる場合があります。

- 日本政策金融公庫による低利融資: 通常よりも有利な条件で融資を受けられる可能性があります。

- ハローワーク等での重点的PR: 企業の取り組みが積極的に広報され、企業イメージや採用力の向上に繋がります。

もにす認定は、単なる法令遵守を超えて、障害者と共に成長する企業文化を内外に示す強力なブランディングツールとなり得ます。

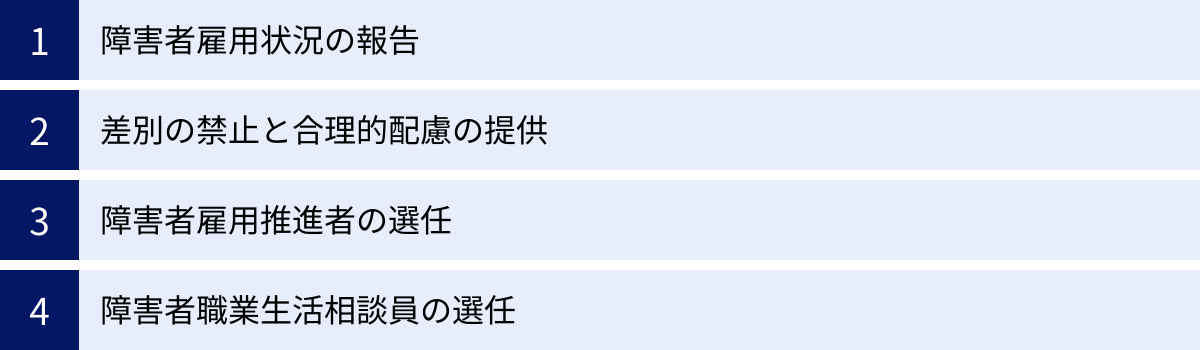

企業に課せられる障害者雇用に関する義務

障害者雇用促進法が企業に求めるのは、法定雇用率を達成することだけではありません。障害のある労働者が、他の労働者と等しく、その能力を発揮して働き続けられる環境を整えるための、様々な義務が定められています。これらの義務を理解し、遵守することが、真の共生社会を実現する上で不可欠です。

障害者雇用状況の報告

常時雇用する労働者を40.0人以上雇用する事業主は、毎年1回、障害者の雇用状況を管轄のハローワークに報告する義務があります。

この報告は、毎年6月1日時点の状況について、所定の報告様式に記入し、7月15日までに提出しなければなりません。通称「ロクイチ報告」と呼ばれています。

報告書には、常時雇用する労働者の総数、雇用している障害者の数(障害種別、重度・軽度の別、労働時間などを詳細に記載)、実雇用率などを記入します。この報告内容に基づき、国は各企業の法定雇用率の達成状況を把握し、未達成企業への指導や、納付金・調整金の算定を行います。

この報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合には、障害者雇用促進法に基づき30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供

障害者雇用において最も重要な義務の一つが、「差別の禁止」と「合理的配慮の提供」です。これらは、障害者雇用促進法および障害者差別解消法に定められています。

- 障害者に対する差別の禁止

事業主は、労働者の募集・採用、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生、配置、昇進、解雇など、雇用のあらゆる場面において、障害者であることを理由として不当な差別的取り扱いをしてはならないと定められています。例えば、「障害があるから」という理由だけで採用試験の受験を認めなかったり、他の従業員よりも低い賃金を設定したりすることは、明確な法律違反となります。障害の有無にかかわらず、個人の能力や意欲、実績に基づいて公正に評価することが求められます。 - 合理的配慮の提供

合理的配慮とは、障害のある労働者が、他の労働者と平等に能力を発揮し、業務を遂行する上で障壁(バリア)となっている事柄を取り除くための、個別の調整や変更のことです。企業には、障害のある従業員から配慮の申し出があった場合に、事業主の負担が過重にならない範囲で、必要な配慮を提供する義務があります。【合理的配慮の具体例】

* 物理的環境への配慮: 車いす利用者のためのスロープや多目的トイレの設置、視覚障害者のための音声読み上げソフトの導入、聴覚障害者のための筆談や手話通訳者の配置。

* 業務内容・遂行方法への配慮: 精神障害や発達障害のある従業員に対する、図や写真を用いたマニュアルの作成、指示の明確化、業務量の調整、定期的な面談の実施。

* 柔軟な働き方への配慮: 障害による通院や体調の波に対応するための、時差出勤や短時間勤務、在宅勤務の許可。

重要なのは、合理的配慮は画一的なものではなく、一人ひとりの障害特性や状況、本人の意向を十分に踏まえた上で、対話を通じて決定されるべきという点です。企業は、一方的に配慮を押し付けるのではなく、本人と話し合い、共に解決策を探る姿勢が求められます。

障害者雇用推進者の選任

2024年4月1日から、常時雇用する労働者を40.0人以上雇用する事業主は、「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければならない、という努力義務が課せられました。(法定雇用率2.7%となる2026年7月からは、対象が37.5人以上の事業主となる見込みです。)

障害者雇用推進者は、企業内での障害者雇用の取り組みを円滑に進めるための中心的な役割を担います。特別な資格は不要で、人事労務担当部長や課長など、関連業務について権限を持つ役職者が就くことが想定されています。

【障害者雇用推進者の主な役割】

- 障害者の雇入れ計画の作成・推進

- 障害者が働きやすい施設・設備の整備

- 障害者の雇用管理(配置、職場定着など)に関する課題の把握と改善

- ハローワークや地域障害者職業センターなどの関係機関との連絡調整

推進者を選任することで、社内の障害者雇用に関する責任体制が明確になり、より計画的で一貫した取り組みを進めやすくなります。

障害者職業生活相談員の選任

障害者を5人以上雇用する事業所は、「障害者職業生活相談員」を選任する義務があります。こちらは努力義務ではなく、法的義務です。

障害者職業生活相談員は、障害のある従業員が職業生活を送る上での様々な課題について、相談に乗り、指導を行う専門的な役割を担います。

- 選任要件: 相談員になるためには、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施する「障害者職業生活相談員資格認定講習」を修了しているか、または大学卒業後1年以上、それ以外は3年以上、障害者の職業生活に関する相談・指導の実務経験があることなどの要件を満たす必要があります。

- 主な役割:

- 障害のある従業員からの職業生活全般に関する相談対応

- 職場への適応を円滑にするための支援

- 上司や同僚へのアドバイス

- 職業能力の開発・向上に関する援助

- 関係機関との連携

相談員は、障害のある従業員にとって最も身近な相談相手であり、職場定着の鍵を握る重要な存在です。企業は、資格要件を満たす従業員を計画的に育成し、相談員がその役割を十分に果たせるような体制を整える必要があります。

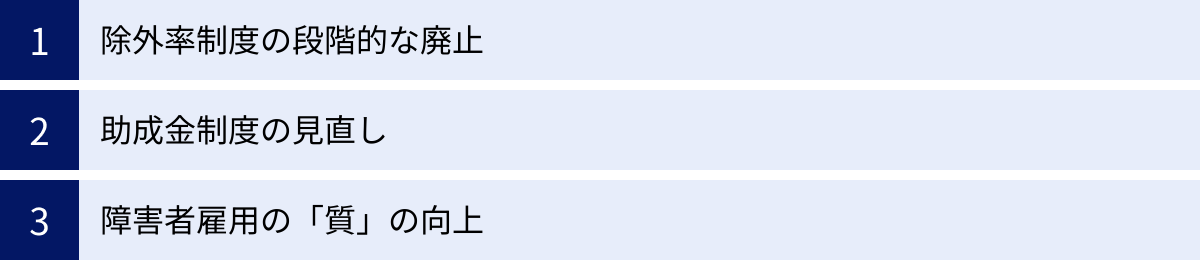

障害者雇用に関する今後の動向と法改正のポイント

障害者雇用を取り巻く環境は、社会の変化と共に常に進化しています。企業が持続的に障害者雇用を推進していくためには、目先の制度対応だけでなく、今後の法改正の方向性や社会的なトレンドを理解し、先を見据えた準備をすることが重要です。

除外率制度の段階的な廃止

今後の動向として特に注目すべきなのが「除外率制度」の段階的な廃止です。

除外率制度とは、過去に、障害者の就業が一般的に困難であると認められた特定の業種(例:船舶運航業、一部の建設業など)について、法定雇用率を算定する際に、その業種の労働者数を一定の割合で控除できるという特例措置でした。

しかし、この制度は、

- ノーマライゼーションの理念にそぐわない

- 技術革新や働き方の多様化により、障害者が活躍できる職域が広がっている

- 制度が適用されない業種との間に不公平感がある

といった理由から、見直しが求められてきました。

これを受けて、2025年4月から除外率が一律10ポイント引き下げられ、その後も段階的に縮小し、将来的には完全に廃止されることが決定しています。

除外率が適用されていた業種の企業にとっては、この制度の廃止は実質的な法定雇用率の大幅な引き上げを意味します。例えば、これまで100人の従業員がいても除外率20%が適用され、80人として計算されていた企業は、今後は100人として計算しなければならなくなり、雇用すべき障害者の数が増加します。対象となる企業は、廃止スケジュールを見据え、これまで以上に積極的な採用計画と、新たな職域開拓を進める必要があります。

助成金制度の見直し

障害者雇用を支援する助成金制度も、時代の要請に合わせて見直される傾向にあります。これまでの助成金は、新たに障害者を「雇い入れる」こと(入口支援)に重点が置かれていました。しかし、今後はそれだけでは不十分であるという認識が広がっています。

今後の助成金制度は、採用後の「定着支援」や「キャリアアップ支援」など、雇用の「質」を高める取り組みを重視する方向へシフトしていくと考えられます。

具体的には、

- 障害のある従業員のスキルアップや資格取得を支援する研修への助成

- キャリアコンサルティングの実施や、キャリアパス制度の構築に対する支援

- メンタルヘルス不調からの職場復帰をサポートするプログラムへの助成

- テレワーク環境の整備や、DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した業務創出への支援

などが拡充される可能性があります。企業は、単に雇用人数を増やすだけでなく、採用した人材が長期的に活躍し、成長できる仕組みづくりに投資することが、結果的に助成金の活用にも繋がっていくでしょう。

障害者雇用の「質」の向上

これまでの障害者雇用は、ともすれば「法定雇用率の達成」という「量」の側面が重視されがちでした。しかし、多くの企業で雇用が進んだ現在、社会的な関心は雇用の「質」へと移っています。

雇用の質とは、具体的に以下のような要素を指します。

- 適切な業務マッチング: 本人の能力、適性、希望に合った業務に従事できているか。

- キャリア形成の機会: 昇進・昇格の機会が平等に与えられ、専門性を高めたり、キャリアアップを目指したりできる環境があるか。

- インクルーシブな職場環境: 障害の有無に関わらず、すべての従業員が尊重され、組織の一員として受け入れられていると感じられるか。

- 安定した雇用と公正な処遇: 雇用の継続性が確保され、仕事内容や貢献度に見合った公正な賃金が支払われているか。

これらの「質」を高めるためには、経営層の強いコミットメントのもと、全社的な理解と協力体制を構築することが不可欠です。採用部門だけでなく、現場の管理職や同僚の意識改革、多様な人材をマネジメントする能力の向上が求められます。

今後は、法定雇用率を達成していることはもはや「当たり前」となり、「どのような形で障害者雇用を実践し、企業の成長と社会貢献に繋げているか」が問われる時代になります。この変化に対応できるかどうかが、企業の持続可能性を左右する重要な要素となるでしょう。

障害者雇用を成功させるためのポイント

法定雇用率の達成は、多くの企業にとって簡単な課題ではありません。しかし、適切なアプローチと外部リソースの活用により、障害者雇用を成功に導き、企業にとっての新たな力とすることが可能です。ここでは、そのための具体的なポイントを解説します。

ハローワークに相談する

障害者雇用を始めるにあたり、まず最初に頼るべきは、各地域にあるハローワーク(公共職業安定所)です。ハローワークには、障害者雇用を専門に担当する職員や相談員が配置されており、無料で様々な支援を受けられます。

- 求人申込みと人材紹介: 障害者専用の求人窓口があり、企業のニーズに合った求職者を紹介してくれます。求人票の書き方についても、障害のある求職者に響くような表現や、必要な配慮事項の記載方法など、専門的なアドバイスがもらえます。

- 各種助成金の案内・申請受付: 前述した「特定求職者雇用開発助成金」や「トライアル雇用助成金」など、活用できる助成金について詳しく教えてくれ、申請手続きの窓口にもなっています。

- 職場見学・実習のマッチング: 採用前に、求職者が実際の職場を見学したり、短期間の実習を行ったりする機会を設けることで、ミスマッチを防ぎ、スムーズな入社に繋げることができます。

- 採用後の相談: 採用した従業員の職場定着に関する悩みや課題についても、継続的に相談に乗ってくれます。

ハローワークは、障害者雇用に関する公的な支援制度の入り口であり、最も基本的な情報収集の場です。まずは一度、足を運んで相談してみることを強くおすすめします。

障害者雇用に特化した人材紹介サービスを活用する

ハローワークと並行して、民間の障害者雇用に特化した人材紹介サービスを活用することも非常に有効な手段です。これらのサービスは、公的機関とは異なる強みを持っています。

- 専門的なコンサルティング: 障害者雇用の専門知識と豊富な実績を持つコンサルタントが、企業の課題やニーズを深くヒアリングし、採用戦略の立案から募集、選考、入社後の定着支援まで、一貫してサポートしてくれます。

- 多様な人材データベース: サービスに登録している求職者は、就労意欲が高く、特定のスキルや経験を持つ人材も多いため、企業のニーズに合った即戦力が見つかる可能性が高まります。

- 精度の高いマッチング: 専門のコンサルタントが介在し、企業の求める人物像と求職者の希望や障害特性を丁寧に見極めてマッチングを行うため、採用後のミスマッチが起こりにくくなります。

以下に、代表的なサービスをいくつか紹介します。

dodaチャレンジ

パーソルチャレンジ株式会社が運営する、障害者のための転職・就職支援サービスです。業界最大級の求人数を誇り、非公開求人も多数保有しています。専門のキャリアアドバイザーが、企業の採用課題に寄り添ったきめ細やかなサポートを提供することで定評があります。

参照:dodaチャレンジ公式サイト

atGP(アットジーピー)

株式会社ゼネラルパートナーズが運営する、障害者専門の人材紹介サービスです。20年以上の実績を持ち、企業の様々なニーズに応える多様なサービス(人材紹介、求人サイト、就労移行支援など)を展開しています。特に、精神障害や発達障害のある方の支援に強みを持っています。

参照:atGP公式サイト

ランスタッド

総合人材サービス大手のランスタッドも、障害者雇用支援に力を入れています。障がい者採用に特化した専門のコンサルタントが、企業の状況に応じた採用手法を提案します。特に、事務職や専門職の人材紹介に実績があります。

参照:ランスタッド公式サイト

これらのサービスは有料ですが、採用に関わる工数を大幅に削減できることや、自社だけでは出会えない優秀な人材にアクセスできるというメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

助成金を有効活用する

障害者雇用には、施設改修や支援機器の導入、採用活動など、様々なコストが伴います。これらの経済的負担を軽減し、より良い受け入れ環境を整えるために、国が用意している各種助成金を最大限に活用することが成功の鍵となります。

前述の「特定求職者雇用開発助成金」や「トライアル雇用助成金」はもちろんのこと、

- 職場介助者の配置に対する助成

- 通勤を容易にするための措置(駐車場の賃借、送迎バスの運行など)への助成

- 手話通訳担当者の委嘱に対する助成

など、非常に多岐にわたる助成制度が存在します。

重要なのは、採用計画や環境整備の計画を立てる段階から、どの助成金が活用できるかを事前にリサーチしておくことです。助成金の多くは、計画の認定や、措置の実施前に申請が必要な場合があります。後から申請しようとしても対象外になるケースが多いため、注意が必要です。

どの助成金が自社に合うか分からない場合は、ハローワークや労働局、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の窓口に相談しましょう。また、社会保険労務士などの専門家に相談することも有効な選択肢です。

障害者雇用率に関するよくある質問

最後に、障害者雇用率に関して、企業の人事・労務担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

アルバイトやパートも雇用率の対象になりますか?

はい、対象になります。

障害者雇用率の算定対象となるかどうかは、「正社員」「パート」「アルバイト」といった雇用契約の名称ではなく、「常時雇用する労働者」に該当するかどうかで判断されます。

具体的には、以下の2つの条件を満たす労働者は、雇用率の算定基礎に含まれます。

- 1年を超えて雇用される見込みがあること

- 週の所定労働時間が20時間以上であること

したがって、週25時間勤務のパートタイマーや、週30時間勤務の有期契約社員なども、上記の条件を満たせば算定対象となります。その際、週20時間以上30時間未満の労働者は「0.5人」、週30時間以上の労働者は「1人」としてカウントします。

在宅勤務の障害者もカウントできますか?

はい、カウントできます。

新型コロナウイルスの影響もあり、在宅勤務(テレワーク)は働き方の選択肢として一般化しました。障害のある方にとっても、通勤の負担が軽減されるなど、在宅勤務は有効な働き方の一つです。

障害のある従業員が在宅勤務を行う場合でも、企業と適切な雇用契約が結ばれており、労働時間や業務の管理が他の従業員と同様に行われている限り、問題なく雇用率の算定対象となります。

ただし、業務委託契約や請負契約といった形態の場合は、雇用関係にないと見なされ、算定対象にはなりません。あくまで、企業が指揮命令権を持つ「雇用」であることが前提です。在宅勤務を導入する際は、勤怠管理の方法やコミュニケーションのルールなどを明確に定めておくことが重要です。

障害者手帳を持っていない人は対象外ですか?

はい、原則として対象外です。

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率の算定対象となるのは、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかの交付を受けている方に限られます。

したがって、医師から障害の診断を受けていても、手帳を申請・取得していない方や、申請中の方は、現時点では法定雇用率にカウントすることはできません。

ただし、企業が従業員に対して手帳の取得を強制することはできません。手帳の有無は非常にデリケートな個人情報であるため、本人の意思を尊重し、プライバシーに最大限配慮した対応が求められます。

企業としては、手帳の有無にかかわらず、困難を抱える従業員が働きやすい環境を整えるという視点を持つことが大切です。また、手帳を所持していない難病患者などを雇用した場合に利用できる、別の助成金制度(難治性疾患患者雇用開発助成金など)も存在します。法定雇用率の算定とは別に、こうした支援制度の活用も検討すると良いでしょう。