採用市場の競争が激化し、従来の手法だけでは優秀な人材の確保が難しくなっている現代において、「SNS採用(ソーシャルリクルーティング)」が新たな採用戦略の柱として急速に注目を集めています。X(旧Twitter)やInstagram、LinkedInといったSNSプラットフォームを活用し、企業が候補者と直接的かつ継続的な関係を築くこの手法は、採用コストの削減や転職潜在層へのアプローチ、企業文化のリアルな発信など、多くのメリットをもたらします。

しかし、その一方で「何から始めれば良いかわからない」「運用が大変そう」「炎上リスクが怖い」といった不安や課題を抱える採用担当者の方も少なくありません。

この記事では、SNS採用の基本的な概念から、注目される背景、具体的な手法、導入のメリット・デメリット、そして成功に導くための実践的なポイントまで、網羅的に解説します。各SNS媒体の特性に応じた活用法や、役立つツール・サービスも紹介するため、これからSNS採用を始めたい企業はもちろん、すでに運用しているものの成果に伸び悩んでいる企業にとっても、課題解決のヒントが見つかるはずです。

目次

SNS採用(ソーシャルリクルーティング)とは

SNS採用は、単なる求人情報の掲載場所ではなく、企業の魅力を多角的に伝え、未来の仲間となる可能性のある人々と長期的な関係を築くための戦略的なコミュニケーション活動です。まずは、その基本的な定義と、従来の採用手法との違いを深く理解することから始めましょう。

採用活動におけるSNSの役割

SNS採用(ソーシャルリクルーティング)とは、X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、LinkedInといったソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を活用して行う採用活動全般を指します。具体的には、企業が自社の公式SNSアカウントを通じて、事業内容、企業文化、働く社員の様子、イベント情報などを発信し、求職者や潜在的な候補者と直接コミュニケーションを取ることで、自社への興味・関心を喚起し、最終的に採用へとつなげる一連の取り組みです。

SNS採用におけるSNSの役割は、多岐にわたります。

- 情報発信プラットフォーム: 企業の公式情報(プレスリリースや求人情報)だけでなく、社内の雰囲気、社員の日常、イベントの様子といった、より人間味あふれる「リアルな情報」を発信する場です。これにより、候補者は企業の姿を多角的に理解できます。

- コミュニケーションツール: 候補者からのコメントやダイレクトメッセージ(DM)に返信したり、「いいね」やシェアを通じて交流したりと、双方向のコミュニケーションが可能です。これにより、企業と候補者の心理的な距離を縮め、親近感や信頼感を醸成します。

- ブランディングチャネル: 採用活動は、採用候補者だけでなく、顧客や取引先、社会全体に対するブランディング活動の一環でもあります。SNSを通じて一貫したメッセージを発信し続けることで、「どのような価値観を大切にしている企業か」という企業ブランドを構築・強化できます。

- 候補者理解の手段: 候補者のSNSプロフィールや投稿内容を見ることで、履歴書や職務経歴書だけでは分からない、その人の人柄、価値観、興味関心、コミュニケーションスタイルなどを垣間見ることができます。これは、カルチャーフィットを見極める上で非常に重要な情報となります。

- コミュニティ形成の場: 企業やその事業に興味を持つ人々(フォロワー)が集まるコミュニティを形成できます。このコミュニティは、将来的な採用候補者のプールとなるだけでなく、企業のファンとして製品やサービスを応援してくれる存在にもなり得ます。

このように、SNS採用は単に「SNSで求人を出す」という単純な活動ではなく、情報発信、コミュニケーション、ブランディング、候補者理解、コミュニティ形成といった複合的な役割を担う、現代の採用戦略に不可欠な要素となっています。

従来の採用手法との違い

SNS採用がなぜこれほどまでに注目されるのかを理解するためには、従来の採用手法との違いを明確に把握することが重要です。ここでは、求人媒体、人材紹介、合同説明会といった従来の手法とSNS採用を比較します。

| 比較項目 | 従来の採用手法(求人媒体・人材紹介など) | SNS採用(ソーシャルリクルーティング) |

|---|---|---|

| アプローチ対象 | 転職顕在層(積極的に転職活動中の人材) | 転職潜在層を含む幅広い層 |

| コスト構造 | 掲載料、成功報酬など比較的高額 | アカウント運用は無料から可能(広告費は別途) |

| 情報の方向性 | 企業から候補者への一方向が中心 | 企業と候補者の双方向のコミュニケーション |

| 発信できる情報 | 定型的な求人情報、フォーマルな会社概要 | 社風、社員の日常などリアルで自由な情報 |

| 候補者理解の深さ | 履歴書・職務経歴書・面接が中心 | SNS上の活動から人柄や価値観も把握可能 |

| 関係構築の期間 | 短期的(応募から採用まで) | 長期的(フォローから始まる継続的な関係) |

| 企業の役割 | 「待ち」の姿勢(応募を待つ) | 「攻め」の姿勢(ダイレクトにアプローチ) |

アプローチ対象の違い: 従来手法のメインターゲットは、すでに転職を決意し、積極的に求人情報を探している「転職顕在層」です。一方、SNS採用は「今すぐ転職する気はないが、良い会社があれば考えたい」という「転職潜在層」にも日常的に情報を届けることができます。優秀な人材ほど特定の企業に満足して働いているケースが多く、転職市場に出てきにくいため、この潜在層にアプローチできる点はSNS採用の最大の強みです。

コスト構造の違い: 求人媒体への掲載には数十万~数百万円の掲載料が、人材紹介では採用決定者の年収の30~35%程度の成功報酬が発生するのが一般的です。対して、SNSアカウントの開設・運用は基本的に無料です。もちろん、広告を出稿したり、運用を代行会社に依頼したりすれば費用はかかりますが、自社で運用すれば人件費のみで始められる手軽さは大きな魅力です。

コミュニケーションと情報の質の違い: 従来の採用活動では、企業が発信する情報は求人票や会社説明会など、ある程度フォーマルで画一的なものになりがちでした。コミュニケーションも、面接という限られた時間での対話が中心です。しかし、SNS採用では、日々の投稿を通じて企業のリアルな姿を継続的に伝え、コメントやDMで気軽な双方向の対話が可能です。これにより、候補者は入社前に企業の文化や雰囲気を深く理解でき、企業側も候補者の素顔に触れる機会が増えます。

これらの違いを理解することで、SNS採用が従来の手法を単に置き換えるものではなく、それらと補完し合いながら、より効果的な採用戦略を構築するための重要なピースであることが分かります。

SNS採用が注目されている3つの背景

SNS採用は、単なる流行りではありません。現代社会や労働市場が抱える構造的な変化を背景に、必然的にその重要性が高まっています。ここでは、SNS採用がなぜこれほどまでに注目を集めるようになったのか、その3つの主要な背景を深掘りします。

① 採用手法の多様化と競争の激化

第一の背景として、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少と、それに起因する採用競争の激化が挙げられます。日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。参照:総務省統計局「人口推計」

この構造的な変化により、多くの業界で人材不足が深刻化し、企業は「応募が来たら選考する」という従来の受け身の姿勢では、求める人材を確保することが極めて困難になりました。いわゆる「売り手市場」が常態化し、優秀な人材は複数の企業から内定を得ることが当たり前になっています。

このような状況下で、企業は他社との差別化を図り、自社の魅力を効果的に伝えなければ、候補者に選ばれることはありません。そこで、従来の求人広告や人材紹介サービスだけに頼るのではなく、採用チャネルを多様化させる必要性が高まりました。

その有力な選択肢の一つがSNS採用です。SNSを使えば、企業は自ら情報発信の主導権を握り、画一的な求人広告では伝えきれない独自の価値や魅力を、コストを抑えながらダイレクトに候補者へ届けることができます。特に、他社との違いを明確に打ち出したいスタートアップや中小企業にとって、SNSは強力な武器となり得ます。他社と同じ土俵(求人媒体)で戦うだけでなく、自社ならではの魅力を発信できる独自のチャネルを持つことが、採用競争を勝ち抜く上で不可欠になっているのです。

② 若年層を中心とした情報収集方法の変化

第二に、採用のメインターゲットとなる若年層(特にミレニアル世代やZ世代)の情報収集行動が、劇的に変化したことが大きな背景です。彼らは生まれた時からインターネットやデジタルデバイスが身近にある「デジタルネイティブ」世代であり、情報収集の主要なツールとしてSNSを日常的に活用しています。

実際に、総務省の調査によれば、10代・20代のSNS利用率は90%を超えており、情報収集の手段としてテレビや新聞よりもSNSを重視する傾向が顕著です。参照:総務省「令和5年版 情報通信白書」

この変化は、就職・転職活動における企業選びにも直接的な影響を及ぼしています。現代の求職者は、企業の公式サイトや求人広告に掲載されている「公式の情報」だけを鵜呑みにするのではなく、SNSを通じて発信される「非公式でリアルな情報」を重視します。

- 「実際に働いている人はどんな雰囲気か?」

- 「社内の人間関係は良さそうか?」

- 「残業や休日の実態はどうなのか?」

こうした疑問に対する答えを、彼らは企業のSNSアカウントや、社員個人の投稿、あるいは口コミサイトなどから探ろうとします。企業がSNSで積極的に情報発信を行っていない場合、求職者は「情報が少なく、不透明な企業だ」という印象を抱きかねません。逆に、SNSを通じて社員が楽しそうに働く様子や、風通しの良い企業文化が伝われば、それは他のどんな求人広告よりも強力なアピールとなります。

つまり、ターゲットとなる若年層がいる場所に企業自らが出向き、彼らが求める言語やフォーマット(動画やインフォグラフィックなど)で情報を届けなければ、そもそも興味を持ってもらえない時代になったのです。SNS採用は、この情報収集行動の変化に対応するための必然的な戦略と言えます。

③ 採用におけるミスマッチの防止

第三の背景は、入社後のミスマッチによる早期離職の問題です。多大なコストと時間をかけて採用した人材が、入社後すぐに「思っていたのと違った」という理由で辞めてしまうことは、企業にとって大きな損失です。このミスマッチは、多くの場合、選考段階での相互理解の不足に起因します。

従来の採用プロセスでは、候補者は企業の「良い面」を中心に情報を受け取り、企業側も面接という限られた時間で候補者の本質を見抜くのは困難でした。その結果、業務内容、労働条件、人間関係、企業文化など、様々な面で入社後にギャップが生じがちです。

この課題を解決する上で、SNS採用は非常に有効な手段となります。SNSは、良い意味で「加工されていない」企業の日常を発信できるメディアです。

- オフィスでの何気ない一コマ

- 社員同士の雑談やランチの様子

- プロジェクトで奮闘するチームの姿

- 社内イベントの盛り上がり

こうしたリアルな情報を継続的に発信することで、候補者は企業のカルチャーや働く人々の雰囲気を肌で感じ、入社後の自分の姿を具体的にイメージしやすくなります。また、コメントやDMでのカジュアルなやり取りを通じて、選考が本格化する前に相互の価値観や期待値のすり合わせができます。

企業側も、候補者のSNSを閲覧することで、その人の興味関心やライフスタイル、大切にしている価値観などを事前に把握でき、自社のカルチャーに本当にフィットするかどうかを多角的に判断する材料を得られます。

このように、SNSを通じた透明性の高い情報開示と双方向のコミュニケーションは、入社前後のギャップを最小限に抑え、採用のミスマッチを防ぐ上で極めて重要な役割を果たします。定着率の向上は、長期的な視点で見れば採用コストの削減にもつながるため、多くの企業がミスマッチ防止の観点からSNS採用に力を入れているのです。

SNS採用の主な手法2つ

SNS採用と一言で言っても、そのアプローチ方法は一つではありません。大きく分けると、企業が主体となって候補者に直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング型」と、広告を活用して広く情報を届ける「SNS広告活用型」の2つの手法が存在します。それぞれの特徴を理解し、自社の目的や状況に応じて使い分けることが成功の鍵となります。

| 手法 | ダイレクトリクルーティング型 | SNS広告活用型 |

|---|---|---|

| アプローチ方法 | 自社アカウントでの情報発信、候補者への直接連絡(DM、スカウト) | 各SNSプラットフォームの広告機能を利用してターゲティング配信 |

| 主な目的 | ブランディング、潜在層との関係構築、カルチャーフィット重視の採用 | 短期的な母集団形成、イベント集客、認知度向上 |

| ターゲット | 転職潜在層、特定のスキルを持つ人材 | 年齢・地域・興味関心などでセグメントされた幅広い層 |

| コスト | 主に人件費(自社運用の場合)。ツール利用料が別途かかることも。 | 広告出稿費用(クリック課金、インプレッション課金など) |

| 期間 | 長期的(数ヶ月〜数年単位での関係構築) | 短期的(広告キャンペーン期間中) |

| 代表的なSNS | LinkedIn, Wantedly, X, Facebook | Facebook, Instagram, X, TikTok, LinkedIn |

① ダイレクトリクルーティング型

ダイレクトリクルーティング型は、企業が自社のSNSアカウントをメディアとして活用し、継続的な情報発信を通じてファンを増やしながら、魅力的だと感じた候補者に対して企業側から直接アプローチをかける「攻め」の採用手法です。これは「ダイレクトソーシング」とも呼ばれます。

具体的な活動内容

- 情報発信: 企業文化、事業内容、社員インタビュー、オフィス紹介、社内イベントの様子などを定期的に投稿し、企業の魅力を伝える。

- 候補者リサーチ: LinkedInやXなどのプラットフォームで、求めるスキルや経験を持つ人材をキーワード検索やハッシュタグ検索で探し出す。

- ダイレクトアプローチ: 見つけた候補者に対して、DM(ダイレクトメッセージ)やスカウトメッセージを送り、まずはカジュアルな情報交換や面談を提案する。

- コミュニケーション: コメントや「いいね!」への返信、フォロワーとの交流などを通じて、継続的な関係を構築する。

メリット

この手法の最大のメリットは、転職市場にはまだ出てきていない優秀な「転職潜在層」に直接アプローチできる点です。また、自社の言葉で直接魅力を伝えるため、候補者の入社意欲を高めやすく、人材紹介会社などを介さないため、採用コストを大幅に削減できる可能性があります。長期的に運用することで、企業のファンでもある候補者プールが形成され、将来の採用活動が容易になります。

注意点

ダイレクトリクルーティング型は、すぐに結果が出るものではありません。フォロワーを増やし、信頼関係を築くには、数ヶ月から時には年単位での地道な情報発信とコミュニケーションが必要です。また、候補者一人ひとりに合わせた丁寧なアプローチが求められるため、運用には相応の手間と時間がかかります。誰にでも同じ文面のスカウトメールを送るような機械的な対応は、かえって企業イメージを損なうため注意が必要です。候補者へのリスペクトを忘れず、パーソナライズされたコミュニケーションを心がけることが成功の鍵となります。

② SNS広告活用型

SNS広告活用型は、各SNSプラットフォームが提供する広告配信システムを利用して、自社の採用情報やイベント告知などを、特定のターゲット層にピンポイントで届ける手法です。

具体的な活動内容

- 広告クリエイティブの作成: ターゲットの心に響くような画像、動画、テキスト広告を作成する。

- ターゲティング設定: 年齢、性別、居住地、学歴、職種、興味・関心といった詳細な条件で広告を配信する対象者を設定する。例えば、「東京都内在住の25〜30歳で、プログラミングに興味があるユーザー」といった絞り込みが可能です。

- 広告配信と効果測定: 設定したターゲットに広告を配信し、クリック率や応募率などのデータを分析して、広告の効果を最大化するための改善を繰り返す。

メリット

この手法の最大のメリットは、短期間で多くのターゲットに情報を届け、効率的に母集団を形成できる点です。ダイレクトリクルーティング型が長期的な関係構築を主眼とするのに対し、こちらは特定の求人ポジションの充足や、会社説明会の集客といった短期的な目標達成に非常に有効です。また、詳細なターゲティング機能により、無駄な広告費を抑え、関心度の高い層に的を絞ってアプローチできます。広告の成果はデータとして可視化されるため、PDCAサイクルを回しやすいのも特徴です。

注意点

当然ながら、広告を出稿するための費用が発生します。予算が限られている場合は、費用対効果を慎重に見極める必要があります。また、広告はあくまで「広告」であるため、ユーザーによっては敬遠されたり、読み飛ばされたりする可能性もあります。そのため、いかに広告臭を消し、ユーザーにとって有益で魅力的なコンテンツとして見せるかというクリエイティブの工夫が不可欠です。ダイレクトリクルーティング型と組み合わせ、普段の情報発信で築いたブランドイメージを背景に広告を配信することで、より高い効果が期待できます。

SNS採用を導入する7つのメリット

SNS採用を導入することは、単に採用チャネルを増やす以上の価値を企業にもたらします。コスト削減といった直接的な効果から、企業ブランディングのような間接的な効果まで、そのメリットは多岐にわたります。ここでは、SNS採用がもたらす7つの主要なメリットを詳しく解説します。

① 採用コストを削減できる

SNS採用を導入する最も分かりやすいメリットの一つが、採用に関わるトータルコストを削減できる可能性です。従来の採用手法、特に求人広告や人材紹介サービスは、多額の費用がかかることが一般的です。

- 求人広告: 大手求人サイトへの掲載には、数週間で数十万円から、プランによっては数百万円の費用が必要です。

- 人材紹介: 採用が決定した場合、成功報酬として採用者の理論年収の30%~35%程度を支払うのが相場です。年収600万円の人材を採用すれば、約180万円~210万円のコストがかかります。

これに対し、SNSのアカウント開設や基本的な投稿は、ほとんどのプラットフォームで無料です。自社の担当者が運用する場合、主なコストは人件費(担当者の工数)となります。もちろん、より多くの人にリーチするためのSNS広告の出稿や、効果測定ツールの導入、運用代行会社への委託などを行えば費用は発生しますが、自社の努力次第でコストをコントロールしやすい点は大きな魅力です。

特に、継続的な運用によって自社アカウントのフォロワーが増え、候補者とのダイレクトなつながりが生まれれば、高額な広告費や成功報酬を支払うことなく、自社の力だけで採用を完結させることも可能になります。これは、採用予算が限られる中小企業やスタートアップにとって、非常に大きなメリットと言えるでしょう。

② 転職潜在層にもアプローチできる

従来の採用手法がアプローチできるのは、主に「今すぐ転職したい」と考えて積極的に求人情報を探している「転職顕在層」です。しかし、本当に優秀な人材ほど、現在の職場で高いパフォーマンスを発揮し、満足しているケースが多く、転職市場に現れにくいと言われています。

SNS採用の最大の強みは、この「転職潜在層」にアプローチできる点にあります。彼らは積極的に転職活動はしていませんが、「もっと面白い仕事があれば」「より良い環境の会社があれば」といった漠然とした願望を抱いている可能性があります。

SNSは、彼らが日常的に情報収集やコミュニケーションのために利用しているプラットフォームです。そこに企業が魅力的なコンテンツ(社員の活躍、革新的なプロジェクト、楽しそうな社風など)を流すことで、彼らの目に自然と留まります。直接的な求人情報でなくても、「この会社、面白そうだな」「ここで働いたら楽しそうだな」といった興味の種をまくことができます。

そして、その興味が時間をかけて育ち、彼らが何らかのきっかけで転職を考え始めたとき、最初に思い浮かべる企業の一つとして、日頃からSNSで接点を持っていたあなたの会社が候補に挙がるのです。これは、求人サイトに広告を掲載するだけでは決して実現できない、SNSならではの長期的な関係構築の成果です。

③ 企業のリアルな情報を発信できる

求人票や企業の公式サイトに掲載される情報は、どうしてもフォーマルで、ある意味「きれいに整えられた」情報になりがちです。しかし、求職者が本当に知りたいのは、そうした建前の情報だけでなく、企業の内側にある「リアルな姿」です。

- オフィスの雰囲気はどんな感じか?

- 社員同士はどのようにコミュニケーションを取っているのか?

- ランチはどこで食べているのか?

- 社内イベントは本当に盛り上がっているのか?

- 困難なプロジェクトにチームでどう立ち向かっているのか?

SNSは、こうした日常の中にあるリアルな情報を発信するのに最適なツールです。スマートフォンで撮影した何気ないオフィスの動画、社員の誕生日を祝うサプライズの様子、チームでの打ち上げの写真など、加工されていないライブ感のあるコンテンツは、候補者に親近感を抱かせ、企業の魅力を直感的に伝えます。

こうした「生の情報」に触れることで、候補者はその企業で働くことをより具体的にイメージできるようになります。これは、テキスト中心の求人情報だけでは決して得られない体験であり、企業のファンを増やし、入社意欲を高める上で非常に効果的です。

④ 応募者の人柄や価値観を深く理解できる

採用活動において、候補者のスキルや経験と同じくらい重要なのが、人柄や価値観といった「定性的な情報」です。その候補者が自社の企業文化に合うかどうか(カルチャーフィット)は、入社後の活躍や定着に大きく影響します。

しかし、履歴書や職務経歴書、数回の面接だけで、その人の本質的な部分をすべて理解するのは至難の業です。ここで、SNSが強力な補助ツールとなります。候補者が公開しているSNSアカウント(もちろん、本人の同意なく調査するべきではありませんが、応募時に任意で尋ねるなどの方法があります)を見ることで、書類上では分からない多くの情報を得られる可能性があります。

- どのようなことに興味・関心を持っているのか?

- どのような人々と交流しているのか?

- 社会的な出来事に対してどのような意見を持っているのか?

- 文章の書き方やコミュニケーションのスタイルはどうか?

これらの情報は、候補者の価値観や人柄を多角的に理解し、カルチャーフィットを見極めるための貴重な判断材料となります。面接の場で「SNSで〇〇について投稿されていましたね、詳しく教えてください」といった形で会話を広げ、より深い対話につなげることも可能です。

⑤ 企業のブランディングにつながる

SNS採用は、単なる採用活動に留まりません。継続的な情報発信は、採用候補者だけでなく、顧客、取引先、株主、そして社会全体に対する強力な「企業ブランディング」活動となります。

SNSを通じて自社のビジョンやミッション、大切にしている価値観、社会貢献活動などを一貫して発信し続けることで、「〇〇社は、こういうことを大切にしている会社だ」という明確なブランドイメージが形成されていきます。

例えば、技術力を強みとする企業であれば、技術ブログへのリンクやエンジニアのLT(ライトニングトーク)大会の様子を発信する。社員の働きやすさを重視する企業であれば、ユニークな福利厚生や育児中の社員へのサポート体制を紹介する。こうした地道な活動が、企業の専門性や信頼性、魅力を高めていきます。

このようにして構築された良好なブランドイメージは、採用応募者の増加だけでなく、製品やサービスの売上向上、優秀な人材の紹介(リファラル)、メディアからの取材依頼など、事業全体にポジティブな影響をもたらす可能性があります。

⑥ 入社後のミスマッチを防ぎやすい

多くの早期離職は、「入社前に抱いていたイメージと、入社後の現実とのギャップ」、すなわちミスマッチが原因です。SNS採用は、このミスマッチを未然に防ぐ上で非常に効果的です。

前述の通り、SNSでは企業の「良い面」だけでなく、日常のありのままの姿を発信できます。候補者は、選考段階から企業のリアルな雰囲気に触れることで、過度な期待や誤解を抱くことなく、等身大の企業像を理解できます。

また、コメントやDMを通じた双方向のコミュニケーションも、ミスマッチ防止に貢献します。候補者は気になる点を気軽に質問でき、企業側も候補者の疑問や不安に丁寧に答えることができます。この対話のプロセスを通じて、互いの理解が深まり、価値観や働き方に関する期待値のすり合わせが可能になります。

「こんなはずじゃなかった」をなくすためには、選考プロセスにおける透明性と相互理解が不可欠です。SNSは、そのための最適なプラットフォームと言えるでしょう。

⑦ 内定辞退率の低下が期待できる

売り手市場が続く中、多くの企業が内定を出した後の「内定辞退」に頭を悩ませています。優秀な候補者ほど複数の企業から内定を得るため、内定から入社までの期間に、いかに自社への入社意欲を維持・向上させるかが重要になります。

ここでもSNSが役立ちます。内定者に対して、限定公開のSNSグループに招待したり、社員とのオンライン交流会に案内したりすることで、入社までの期間も継続的な接点を持ち続けることができます。

- 同期となる内定者同士の交流を促す

- 配属予定部署の先輩社員を紹介し、質問できる場を設ける

- 社内報や最新のプロジェクトの進捗を共有する

こうした取り組みを通じて、内定者は入社前から会社の一員としての意識を高め、不安を解消し、入社後のスムーズなオンボーディングにもつながります。企業とのエンゲージメント(つながり)が強まることで、他社からの魅力的なオファーがあった場合でも、自社を選んでくれる可能性が高まり、結果として内定辞退率の低下が期待できるのです。

知っておきたいSNS採用の4つのデメリットと対策

SNS採用は多くのメリットをもたらす一方で、いくつかのデメリットや注意すべきリスクも存在します。これらの課題を事前に理解し、適切な対策を講じることが、SNS採用を成功させるためには不可欠です。ここでは、代表的な4つのデメリットとその対策を具体的に解説します。

① アカウントの運用に手間と時間がかかる

SNS採用は「魔法の杖」ではありません。アカウントを開設してたまに求人情報を投稿するだけでは、成果はほとんど期待できません。フォロワーを増やし、エンゲージメント(いいね、コメント、シェアなど)を高め、候補者との信頼関係を築くためには、継続的かつ計画的な運用が不可欠であり、それには相応の手間と時間がかかります。

具体的には、以下のような業務が日常的に発生します。

- コンテンツ企画: 誰に(ターゲット)、何を(メッセージ)、どのように伝えるか(形式)を考え、投稿のネタを常に探し、計画を立てる。

- コンテンツ制作: 投稿用の文章作成、写真撮影・編集、動画撮影・編集、図解やインフォグラフィックの作成など。

- 投稿作業: 最適な時間帯を考慮して投稿する。複数のSNSを運用する場合は、それぞれに合わせた調整も必要。

- コミュニケーション: コメントやDMへの返信、フォロワーとの交流、エゴサーチ(自社名での検索)による評判のチェック。

- 効果測定と分析: 各投稿のインプレッション数、エンゲージメント率、フォロワー数の増減などを分析し、次の施策に活かす。

これらの業務を一人で、あるいは通常業務と兼任で行うのは非常に負担が大きいです。結果として投稿が途絶えがちになり、アカウントが放置されてしまうケースも少なくありません。

対策:運用体制を整え、ツールを活用する

このデメリットを克服するためには、まず社内でしっかりとした運用体制を構築することが重要です。

- 担当者の明確化: 主担当者を決め、そのミッションと役割を明確にする。可能であれば、複数人でチームを組み、企画、制作、コミュニケーションといった役割を分担するのが理想的です。

- 関係部署の協力: 現場の社員にインタビューしたり、イベントの写真を撮らせてもらったりと、他部署の協力なしにリアルなコンテンツは作れません。SNS運用の重要性を社内全体で共有し、協力的な雰囲気を作ることが大切です。

- 運用工数の確保: 担当者の業務時間の中に、SNS運用にあてる時間を正式に組み込みます。「空いた時間でやる」というスタンスでは継続は困難です。

さらに、便利なツールを積極的に活用して、運用を効率化しましょう。

- 投稿予約ツール: BufferやSocialDogといったツールを使えば、複数の投稿を事前に作成し、指定した日時に自動で投稿するように予約できます。これにより、毎日投稿作業に追われる必要がなくなります。

- 分析ツール: 各SNSの公式アナリティクス機能や専用の分析ツールを使い、データを基にした客観的な判断を行うことで、効果の出ない施策に時間を浪費するのを防ぎます。

② 炎上するリスクがある

SNSは情報が瞬時に、そして広範囲に拡散される特性を持っています。そのため、企業の公式アカウントによる不適切な投稿や対応が、意図せず「炎上」を引き起こし、企業のブランドイメージや信頼を著しく損なうリスクを常に抱えています。

炎上の火種となり得るのは、以下のようなケースです。

- 差別的・配慮に欠ける表現: 特定の性別、国籍、宗教、思想などを持つ人々を傷つける、あるいは不快にさせるような発言。

- 情報漏洩: 顧客や従業員の個人情報、社外秘の情報を誤って投稿してしまう。

- ステルスマーケティング(ステマ): 広告であることを隠して、あたかも中立的な投稿であるかのように見せかける行為。

- 不誠実な対応: ユーザーからの批判的なコメントを無視したり、感情的に反論したりする。

- 誤った情報の拡散: 事実確認が不十分な情報を発信してしまう。

一度炎上が発生すると、謝罪してもデジタルタトゥーとして残り続け、採用活動はもちろん、事業全体に長期的な悪影響を及ぼす可能性があります。

対策:運用ルールを明確にする

炎上リスクをゼロにすることはできませんが、その可能性を最小限に抑え、万が一発生した際に被害を食い止めるための準備は可能です。最も重要な対策は、ソーシャルメディアポリシーや運用ガイドラインといった形で、明確なルールを策定し、関係者全員で共有・徹底することです。

ガイドラインに盛り込むべき項目例:

- 運用目的と基本姿勢: 何のためにSNSを運用するのか、どのようなトーン&マナーで情報を発信するのかを定義する。

- 投稿内容の基準: 発信して良い情報と、禁止する情報(差別、誹謗中傷、機密情報など)を具体的にリストアップする。

- 投稿前の承認フロー: 複数人によるダブルチェック、トリプルチェックを義務付け、担当者一人の判断で投稿できない仕組みを作る。

- コメント・DMへの対応方針: どのようなコメントに、誰が、どのように返信するのか。批判的な意見への対応方法も決めておく。

- 緊急時のエスカレーションフロー: 炎上の兆候が見られた際に、誰に報告し、どの部署が中心となって、どのような手順で対応するのかを定めた「緊急時対応マニュアル」を準備しておく。

これらのルールを定めることで、担当者の個人的な判断によるミスを防ぎ、組織として一貫性のある対応が可能になります。

③ すぐに効果が出るとは限らない

SNS採用、特にダイレクトリクルーティング型の運用は、畑を耕し、種をまき、水やりを続けて作物を育てるようなものです。アカウントを開設してすぐにフォロワーが急増したり、応募が殺到したりすることは、まずありません。

フォロワーとの信頼関係を構築し、企業文化への共感を育むには、数ヶ月から1年以上の長期的な時間が必要です。この「成果が出るまでのタイムラグ」を理解していないと、短期的な結果が出ないことに焦りを感じ、「SNS採用は効果がない」と早計に判断してしまい、最も重要な「継続」を断念してしまうことになります。

対策:長期的な視点で運用計画を立てる

この課題を乗り越えるためには、経営層や上司を含め、関係者全員が「SNS採用は短期決戦ではなく、長期的な投資である」という共通認識を持つことが不可欠です。

その上で、具体的な運用計画を立てましょう。

- KGIとKPIの設定: 最終的なゴール(KGI:例 採用決定数)だけでなく、そこに至るまでの中間指標(KPI)を設定します。KPIには、フォロワー数、エンゲージメント率、ウェブサイトへの流入数、カジュアル面談実施数など、短期〜中期で測定可能な指標を段階的に設定します。

- ロードマップの作成: 「最初の3ヶ月はフォロワー1,000人を目指し、エンゲージメント率の向上に注力する」「次の3ヶ月でカジュアル面談を月5件実施する」といったように、期間ごとの具体的な目標とアクションプランを盛り込んだロードマップを作成します。

- 定期的なレポーティング: KPIの進捗を定期的に関係者に報告し、うまくいっている点、課題となっている点を共有します。これにより、運用の成果を可視化し、継続への理解と協力を得やすくなります。

焦らず、しかし着実にステップを踏んでいく計画性こそが、長期的な成功の鍵となります。

④ 運用には専門的な知識やノウハウが必要

「SNSなら誰でも使える」と思いがちですが、プライベートでの利用と、企業の採用活動として成果を出すための運用とでは、求められるスキルが全く異なります。

効果的なSNS採用を行うには、以下のような専門的な知識やノウハウが必要です。

- マーケティングの知識: 誰に(Target)、何を(Value)、どう届けるか(Channel)を考えるマーケティングの基本的なフレームワーク。

- 各SNSの特性とアルゴリズムの理解: プラットフォームごとに異なるユーザー層、文化、そして投稿がどのように表示されるかを決定するアルゴリズムへの理解。

- コンテンツ制作スキル: 人の目を惹き、心を動かすライティング、写真・動画編集、デザインのスキル。

- データ分析能力: アナリティクスデータを読み解き、課題を発見し、改善策を立案する能力。

- コミュニケーションスキル: 候補者と適切な距離感を保ちながら、丁寧で誠実なコミュニケーションを取る能力。

これらのスキルをすべて自社の担当者が持ち合わせているケースは稀であり、知識不足のまま手探りで運用を続けると、時間ばかりがかかって成果が出ないという事態に陥りがちです。

対策:外部の専門家や代行サービスを検討する

自社に十分なノウハウやリソースがない場合は、無理に内製化にこだわらず、外部の力を借りることも有効な選択肢です。

- 研修やセミナーへの参加: まずは担当者が外部の研修やセミナーに参加し、基本的な知識や最新のトレンドを学ぶ。

- コンサルティングの利用: 専門のコンサルタントに依頼し、自社の状況に合わせた戦略立案や運用改善のアドバイスをもらう。

- 運用代行サービスの活用: コンテンツの企画・制作から投稿、効果測定まで、運用の一部または全部を専門の代行会社に委託する。

もちろん費用はかかりますが、プロの知見を活用することで、失敗のリスクを減らし、より早く成果を出すことが期待できます。代行サービスを利用する場合でも、丸投げにするのではなく、自社の目的や伝えたいメッセージを明確に共有し、パートナーとして協力しながら進める姿勢が重要です。

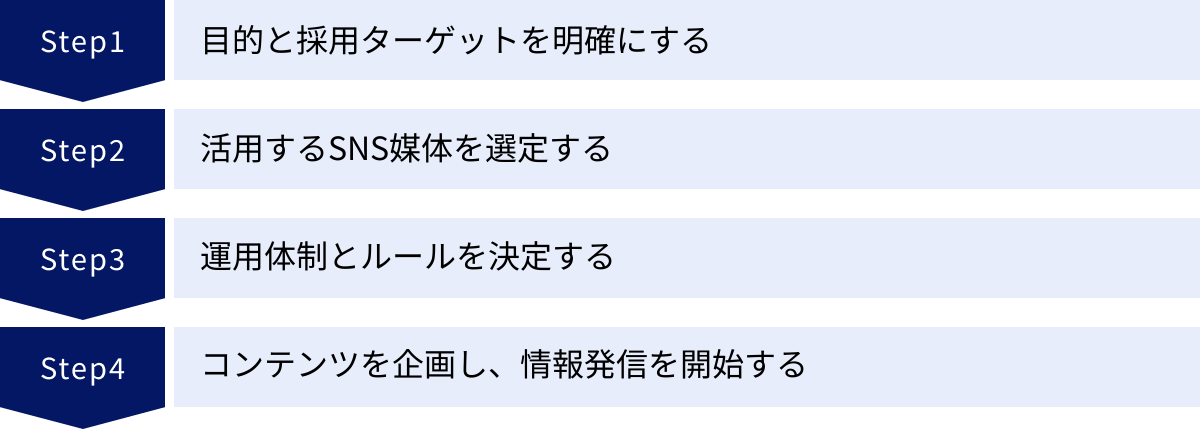

SNS採用の始め方4ステップ

SNS採用を成功させるためには、思いつきで始めるのではなく、計画的にステップを踏んでいくことが重要です。ここでは、これからSNS採用を始める企業が、着実に成果を出すための基本的な4つのステップを解説します。

① STEP1:目的と採用ターゲットを明確にする

何よりもまず最初に行うべきことは、「何のためにSNS採用を行うのか(目的)」と「誰に情報を届けたいのか(ターゲット)」を明確に定義することです。この土台が曖昧なままでは、発信する情報に一貫性がなくなり、誰の心にも響かないアカウントになってしまいます。

目的の明確化

自社が採用活動において抱えている課題は何か、そしてSNS採用に何を期待するのかを具体的に言語化します。

- (例1)「そもそも会社の知名度が低く、応募が集まらない」→ 目的:企業認知度の向上と応募母集団の形成

- (例2)「応募は来るが、自社のカルチャーに合わない人が多い」→ 目的:企業文化のリアルな発信によるミスマッチの防止

- (例3)「特定の専門職(エンジニアなど)の採用に苦戦している」→ 目的:専門職コミュニティへのリーチと潜在層へのアプローチ

- (例4)「採用だけでなく、企業のファンを増やしたい」→ 目的:採用ブランディングの強化

目的が違えば、発信するコンテンツの内容や重視すべき指標(KPI)も変わってきます。

採用ターゲットの明確化

次に、上記で設定した目的を達成するために、どのような人材にアプローチしたいのかを具体的に描きます。このとき、「採用ペルソナ」と呼ばれる、架空の人物像を詳細に設定するのが効果的です。

- 基本情報: 年齢、性別、居住地、最終学歴

- キャリア情報: 職種、役職、経験年数、スキル、年収

- 価値観・性格: 仕事に求めるもの(成長、安定、社会貢献など)、性格、働き方の好み

- 情報収集行動: 主に利用するSNS、よく見るWebサイトやメディア、情報収集する時間帯

- 悩み・課題: 現在の仕事やキャリアに対する不満や悩み

例えば、「都内在住の28歳、Web系企業で働くフロントエンドエンジニア。新しい技術を学ぶのが好きで、勉強会にもよく参加する。現在の会社は年功序列で、もっとフラットな組織で裁量を持って働きたいと考えている。情報収集は主にX(旧Twitter)と技術ブログで行う」といったように、ターゲット像が具体的であればあるほど、その人物に「響く」メッセージやコンテンツを考えやすくなります。

② STEP2:活用するSNS媒体を選定する

目的とターゲットが明確になったら、次はそのターゲットに最も効果的にアプローチできるSNS媒体を選定します。全てのSNSで同じように発信するのではなく、各プラットフォームの特性と、ターゲットとなるユーザー層を照らし合わせて、主戦場とするSNSを決めることが重要です。

| SNS媒体 | 主なユーザー層 | 特徴・カルチャー | 採用活用への適性 |

|---|---|---|---|

| X (旧Twitter) | 10代~40代、幅広い層 | リアルタイム性、拡散力、匿名性、情報収集 | カジュアルな情報発信、速報、イベント告知、エンジニアなど専門職との交流 |

| 10代~30代、特に女性 | ビジュアル重視、世界観、ストーリーズ | 企業文化、社風、オフィス環境、社員の魅力を写真や動画で伝えるのに最適 | |

| 30代~50代、ビジネス層 | 実名制、信頼性、フォーマル、イベント機能 | 公式発表、社員紹介、リファラル採用(社員のつながり活用)、BtoB企業 | |

| 20代~50代、ビジネス層 | ビジネス特化、キャリア志向、専門性 | ハイクラス人材、専門職、外資系企業経験者へのダイレクトスカウト | |

| TikTok | 10代~20代 | ショート動画、エンタメ性、トレンド | 若年層への認知度向上、採用色を薄めたブランディング、ユニークな社風紹介 |

| Wantedly | 20代~30代、IT・Web業界 | 共感、ビジョン・ミッション志向 | 企業の想いやストーリーを伝え、価値観に共感する人材を集める |

STEP1で設定したペルソナが、どのSNSを最もアクティブに利用しているかを考えます。例えば、20代のデザイナーを採用したいならInstagram、40代の管理職候補を探すならLinkedInやFacebookが適しているでしょう。

最初はリソースを集中させるために、1つか2つのSNSに絞って始めるのがおすすめです。運用に慣れてきたら、他のSNSにも展開していくと良いでしょう。

③ STEP3:運用体制とルールを決定する

SNSアカウントは、企業の「顔」です。個人の思いつきで運用するのではなく、組織として責任を持った運用を行うために、体制とルールを事前にしっかりと固めておく必要があります。

運用体制の決定

- 主担当者・チーム: 誰が中心となって運用するのかを決めます。可能であれば、人事・採用担当者だけでなく、広報やマーケティング、現場の社員などを巻き込んだチーム制にすると、多角的な視点のコンテンツが生まれやすくなります。

- 役割分担: コンテンツの企画、文章作成、画像・動画制作、投稿、コメント対応、分析など、具体的なタスクを誰が担当するのかを明確にします。

- 投稿頻度とスケジュール: 「最低でも週に3回は投稿する」「毎週月曜日に投稿内容の企画会議を行う」など、具体的な運用スケジュールを決め、ルーティン化します。

運用ルールの決定(ソーシャルメディアガイドラインの策定)

これは炎上リスク対策としても非常に重要です。

- 投稿のトーン&マナー: 企業としての人格(キャラクター)を設定します。丁寧で誠実なトーンか、親しみやすくユーモアのあるトーンかなどを統一します。

- コンテンツの承認プロセス: 投稿前に誰が内容をチェックするのか、承認フローを定めます。最低でもダブルチェックは必須です。

- コメント・DMへの対応方針: ポジティブなコメント、ネガティブなコメント、質問など、種類ごとに誰がどのように、どのくらいの速さで返信するのかを決めておきます。

- 禁止事項の明記: 差別的な表現、個人情報・機密情報の漏洩、著作権侵害など、絶対に投稿してはならない内容を具体的にリストアップします。

- 緊急時の対応フロー: 炎上やアカウント乗っ取りなど、トラブルが発生した際の報告ルートと対応手順を事前に定めておきます。

これらのルールを文書化し、運用に関わる全員で共有することが、安全で継続的な運用につながります。

④ STEP4:コンテンツを企画し、情報発信を開始する

いよいよ、実際に発信するコンテンツを企画し、投稿を開始します。ここでも重要なのは、STEP1で設定した「誰に、何を伝えたいか」という原点に立ち返ることです。

コンテンツの方向性

「売り込み」にならないように注意が必要です。求人情報ばかりを投稿するアカウントは、ユーザーからフォローされません。コンテンツ全体のバランスとして、「候補者にとって有益・面白い情報:8割」に対して「採用に関する直接的な情報:2割」くらいが目安とされています。

具体的なコンテンツ例

ターゲットの興味関心や、自社の伝えたい魅力を掛け合わせて、具体的な投稿ネタを考えます。

- 社員紹介・インタビュー: 社員の経歴、仕事内容、やりがい、休日の過ごし方などを紹介。働く「人」の顔が見えることで親近感が湧きます。

- 1日の仕事紹介(Vlog風): ある社員の出社から退社までを追いかけ、具体的な仕事の流れや働き方を動画で見せる。

- オフィスツアー: こだわりのオフィス設備や、休憩スペース、周辺のランチスポットなどを紹介。働く環境の魅力を伝えます。

- 社内イベント・部活動: 忘年会、社員旅行、勉強会、フットサル部など、社内の雰囲気が伝わる様子を発信する。

- 事業・サービス紹介: 自社のプロダクトがどのように社会の役に立っているのか、開発の裏側などをストーリー仕立てで紹介する。

- お役立ち情報: 自社の事業領域に関連する、ターゲットにとって有益なノウハウや知識を発信する(例:IT企業なら最新技術の解説など)。

- カジュアルな日常: オフィスの何気ない風景、社員同士の雑談、ランチの様子など、肩の力の抜けた投稿。

これらのコンテンツ案をカレンダーなどにマッピングし、計画的に発信していきましょう。最初のうちは反応が少なくても一喜一憂せず、まずは決めた頻度で継続的に発信し続けることが何よりも大切です。

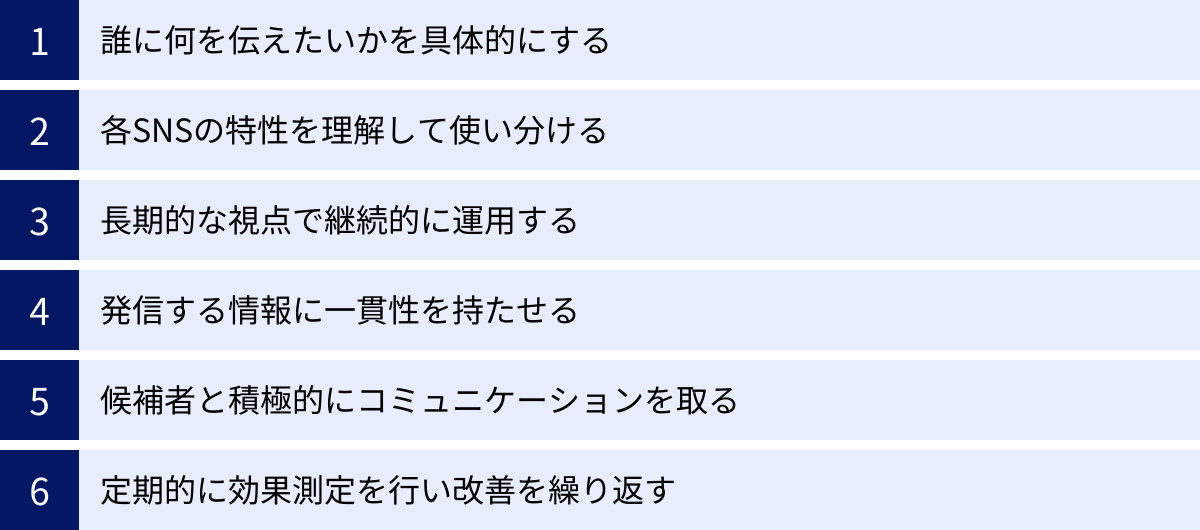

SNS採用を成功に導く6つのポイント

SNS採用を始め、継続していく中で、その効果を最大化するためにはいくつかの重要なポイントがあります。これらを意識することで、単なる情報発信に留まらない、真に候補者の心を動かす採用活動へと進化させることができます。

① 誰に何を伝えたいかを具体的にする

これは「始め方」のステップでも触れましたが、成功のためには運用中も常に立ち返るべき最も重要な原則です。SNSの運用が日常化してくると、「投稿すること」自体が目的化してしまい、本来のターゲットやメッセージがぶれてしまうことがあります。

- 今日のこの投稿は、設定したペルソナ(ターゲット像)の心に響くだろうか?

- この投稿を通じて、自社のどの魅力を伝えたいのだろうか?

- 他の会社ではなく、なぜ自社で働くべきなのかが伝わる内容になっているか?

常にこれらの問いを自問自答し、発信するすべてのコンテンツに明確な「意図」を持たせることが重要です。ターゲットが具体的であればあるほど、「この情報は、まさに自分のためのものだ」と候補者に感じさせることができ、強いエンゲージメントを生み出します。漠然とした万人受けを狙うのではなく、「たった一人のペルソナに深く刺さる」コンテンツを目指しましょう。その熱量が、結果的に多くの共感を呼ぶことになります。

② 各SNSの特性を理解して使い分ける

複数のSNSを運用する場合、すべてのプラットフォームで全く同じ内容を投稿するのは非効率的であり、効果も半減してしまいます。それぞれのSNSには独自の文化、ユーザー層、そして最適なコンテンツ形式が存在します。各媒体の特性を深く理解し、それに合わせて情報を「編集」し、出し分けることが成功の鍵です。

- X(旧Twitter): リアルタイム性と拡散力が魅力。速報性の高いニュース、社内のちょっとした出来事、カジュアルな問いかけ、業界の話題に関するコメントなどを、短いテキストと画像でテンポよく発信するのに向いています。

- Instagram: ビジュアルが命。美しいオフィス、楽しそうな社員の笑顔、デザイン性の高いプロダクトなど、企業の「世界観」を写真やリール動画で伝えるのに最適です。ストーリーズ機能を使えば、よりリアルタイムでインタラクティブな情報発信が可能です。

- Facebook: 実名制による信頼性の高さが特徴。少し長めの文章で、社員インタビューや企業のビジョン、イベントレポートといった、しっかりとした内容を伝えるのに向いています。イベント機能を使った告知や、社員のネットワークを活用したリファラル採用にも有効です。

- LinkedIn: ビジネス特化型。専門的な知見を発信する記事投稿や、自社の技術力・事業の先進性をアピールするのに適しています。候補者の経歴が詳細に分かるため、ダイレクトスカウトの精度も高くなります。

例えば、一つの社員インタビュー記事を作成した場合でも、Xでは「インタビューのハイライトを抜粋して投稿」、Instagramでは「インタビュー中のオフショット写真を投稿」、Facebookでは「記事全文へのリンクとともに担当者の想いを添えて投稿」といったように、ワンソース・マルチユースの発想で、各SNSに最適化した発信を心がけましょう。

③ 長期的な視点で継続的に運用する

SNS採用は、短距離走ではなくマラソンです。特に、ダイレクトリクルーティング型の運用においては、成果が出るまでに時間がかかることを覚悟しなければなりません。アカウントを開設して数週間や数ヶ月で劇的な変化が起こることは稀です。

大切なのは、短期的な成果に一喜一憂せず、地道にコツコツと情報発信を続けることです。継続的な投稿は、フォロワーに対して「このアカウントはアクティブで、信頼できる情報源だ」という印象を与えます。逆に、投稿が途絶えがちなアカウントは、次第に忘れ去られてしまいます。

この継続性を担保するためには、無理のない運用体制が不可欠です。最初から毎日投稿といった高い目標を掲げるのではなく、「週に2〜3回」など、自社のリソースで確実に続けられる頻度から始めましょう。クオリティを維持しながら、決めたペースを守り続けることが、最終的に大きな成果へとつながる信頼の土台を築きます。

④ 発信する情報に一貫性を持たせる

SNSアカウントは、企業の「人格」を表現する場です。発信する情報の内容やトーン&マナーに一貫性がないと、フォロワーは「この会社が何を伝えたいのか分からない」と混乱し、ブランドイメージが曖昧になってしまいます。

成功しているアカウントは、「このアカウントを見れば、〇〇に関する情報や、〇〇な雰囲気を感じられる」という明確な軸を持っています。

- ビジュアルの統一: 使用する写真の色味、フィルター、文字フォントなどを統一し、プロフィールページ全体で一貫した世界観を演出する(特にInstagramで重要)。

- トーン&マナーの統一: 敬語を基本とするのか、フレンドリーな口調にするのか。絵文字や顔文字の使用ルールはどうか。投稿者によってブレが出ないように、ガイドラインで定めておきましょう。

- メッセージの統一: 自社のビジョン、ミッション、バリュー(価値観)から逸脱しない内容を発信する。例えば「挑戦を歓迎する」文化を謳っているのに、失敗を恐れるような保守的な内容ばかりを発信していては、メッセージに一貫性が生まれません。

この一貫性を保つことで、企業のアイデンティティが明確になり、候補者は自社に共感すべきか否かを判断しやすくなります。

⑤ 候補者と積極的にコミュニケーションを取る

SNSの最大の特性は「双方向性」にあります。企業からの一方的な情報発信だけで終わらせず、フォロワーや候補者との対話を大切にする姿勢が、エンゲージメントを高め、ファンを増やす上で極めて重要です。

- コメントへの丁寧な返信: 投稿に寄せられたすべてのコメントに目を通し、可能な限り丁寧に返信しましょう。質問には誠実に答え、ポジティブなコメントには感謝を伝える。この地道なやり取りが、アカウントへの信頼と愛着を育みます。

- DMへの迅速な対応: 候補者からDMで質問や相談が来た場合は、企業の「顔」として、迅速かつ丁寧に対応します。この最初の接点での対応が、企業全体の印象を左右します。

- 「いいね」やシェア: 自社について言及してくれた投稿や、ターゲット層が好みそうな有益な投稿に対して、「いいね」やシェア(引用リポストなど)で反応することも有効なコミュニケーションです。

- 参加型の企画: 「#〇〇な話」といったハッシュタグを使った投稿キャンペーンや、アンケート機能を使った問いかけなど、フォロワーが参加したくなるような企画を定期的に実施し、対話のきっかけを作りましょう。

受け身で待つのではなく、企業側から積極的に対話を仕掛けていく姿勢が、SNS上での存在感を高め、候補者との心理的な距離を縮めます。

⑥ 定期的に効果測定を行い改善を繰り返す

SNS運用は「やりっぱなし」では成果は伸びません。必ず定期的に効果測定を行い、データを基にした客観的な分析と改善(PDCAサイクル)を回し続けることが不可欠です。

- KPIのモニタリング: 設定したKPI(フォロワー数、インプレッション、エンゲージメント率、プロフィールへのアクセス数、URLクリック数など)の数値を週次や月次で追跡します。

- 投稿ごとの分析: どの投稿が多くの「いいね」やコメントを集めたのか、逆に反応が薄かったのはどの投稿か。その要因(テーマ、投稿時間、クリエイティブなど)を分析します。

- A/Bテストの実施: 画像を変えたり、テキストの言い回しを変えたりして、どちらの反応が良いかをテストすることも有効です。

- 改善アクションの立案・実行: 分析結果から得られた仮説(例:「社員のオフショット写真の方が、オフィス写真よりもエンゲージメントが高いようだ」)を基に、次のコンテンツ企画や運用方針に反映させます。

各SNSには無料で使える分析ツール(インサイト機能)が備わっています。まずはこれらのデータを定期的にチェックする習慣をつけましょう。勘や感覚だけに頼らず、データという客観的な事実に基づいて戦略を修正していくことで、運用の精度は着実に向上していきます。

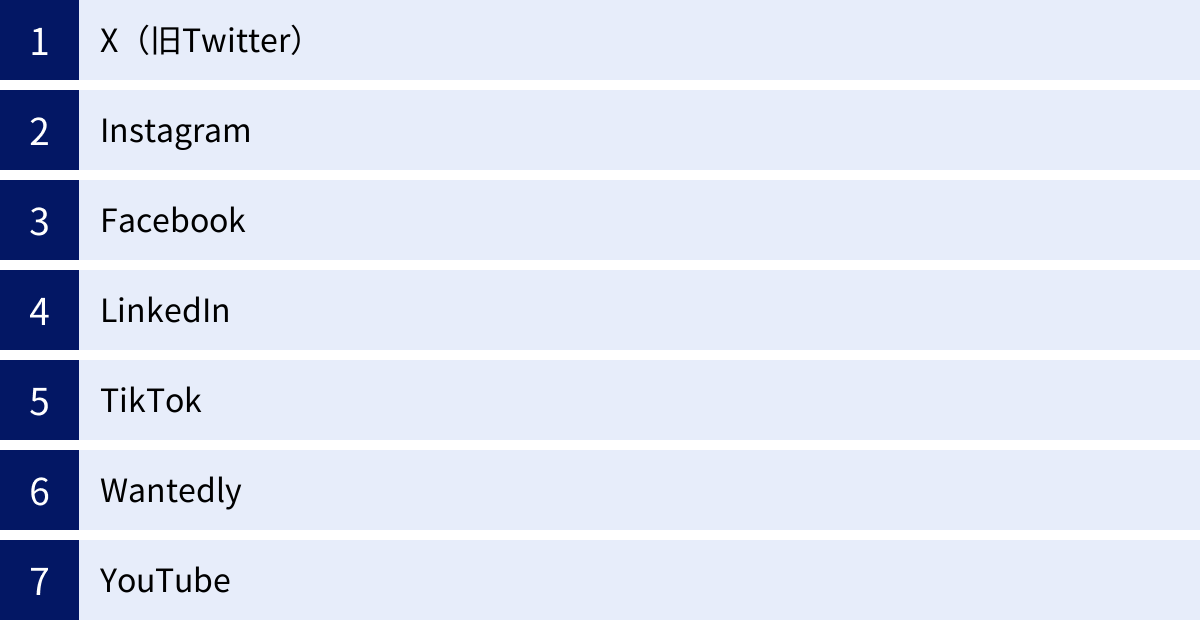

【媒体別】主要SNSの特徴と採用活用法

SNS採用を成功させるには、各プラットフォームの特性を深く理解し、自社の目的とターゲットに合った最適な活用法を見つけることが不可欠です。ここでは、主要な7つのSNS媒体について、それぞれの特徴と採用活動における具体的な活用ポイントを解説します。

X(旧Twitter)

特徴:リアルタイム性と拡散力の高さ

X(旧Twitter)は、「今」起きていることが共有されるリアルタイム性と、リポスト(旧リツイート)機能による圧倒的な拡散力が最大の特徴です。短いテキスト(280文字以内)に画像や動画を添えて気軽に投稿でき、ハッシュタグ「#」を使うことで、特定のテーマに関心を持つユーザーに情報を届けやすいプラットフォームです。ユーザー層は10代から40代まで幅広く、情報収集意欲の高いユーザーが多い傾向にあります。

活用ポイント:カジュアルな情報発信や候補者との交流

Xの採用活用では、フォーマルさよりも親しみやすさとスピード感が重視されます。

- カジュアルな情報発信: 「今日のランチは社員みんなでカレーでした!」「新しい観葉植物がオフィスに仲間入り」といった、社内の何気ない日常をリアルタイムで投稿することで、企業の親しみやすい雰囲気を伝えられます。

- 候補者との直接的な交流: 「#エンジニア採用」「#25卒と繋がりたい」といったハッシュタグで検索し、自社に興味を持ちそうな候補者を見つけて、投稿に「いいね」したり、気軽にリプライを送ったりして接点を作ることができます。

- 情報収集と発信: 業界の最新ニュースやトレンドについて、自社の見解を添えて投稿することで、専門性をアピールできます。また、自社に興味を持ちそうな人がフォローしているアカウントや、参加しているコミュニティをリサーチするのにも役立ちます。

- 採用イベントの告知: 説明会やミートアップイベントの告知と、当日の様子の実況中継をXで行うことで、臨場感を伝え、参加できなかった人にも興味を持ってもらえます。

特徴:ビジュアルで企業の魅力を伝える

Instagramは、写真や動画といったビジュアルコンテンツが主役のSNSです。特に10代から30代の若年層、中でも女性ユーザーが多く、おしゃれで洗練された「世界観」を表現するのに長けています。フィード投稿に加え、24時間で消える「ストーリーズ」や、短い動画を作成・共有できる「リール」といった機能も人気です。

活用ポイント:写真や動画で社風や働く環境を発信

Instagramでは、テキストよりも「視覚的な魅力」で企業のカルチャーを伝えることが重要です。

- オフィス紹介: こだわりの内装やおしゃれなカフェスペース、窓からの景色など、働きたくなるようなオフィス環境を美しい写真で紹介します。

- 社員の魅力発信: 働く社員の生き生きとした表情や、ファッション、オフショットなどを投稿し、「こんな人たちと一緒に働きたい」と思わせるような魅力を伝えます。

- リール動画の活用: オフィスのルームツアー、社員の1日の仕事紹介(Vlog)、社内イベントのダイジェストなどを、BGMやテロップ付きの短い動画(リール)でテンポよく見せることで、多くのユーザーにリーチできます。

- ストーリーズでのインタラクション: アンケート機能や質問ボックスを使ってフォロワーと交流したり、イベントの裏側をライブ配信したりするなど、リアルタイム性の高いコミュニケーションが可能です。

特徴:実名登録制による信頼性の高さ

Facebookは、実名での登録が基本であるため、情報の信頼性が高く、ビジネス用途での利用者が多いのが特徴です。ユーザー層は30代〜50代が中心で、他のSNSに比べて年齢層は高めです。長文の投稿やイベントページの作成、グループ機能など、フォーマルな情報発信やコミュニティ運営に適した機能が揃っています。

活用ポイント:イベント告知や社員紹介、リファラル採用

Facebookの信頼性とビジネス寄りの特性を活かした採用活動が効果的です。

- 公式情報の丁寧な発信: プレスリリース、事業の成果、メディア掲載情報といった公式のアナウンスを、丁寧な文章で発信するのに適しています。

- 社員紹介とリファラル採用: 社員に自社の採用情報をシェアしてもらうことで、その社員の友人・知人という信頼性の高いネットワークにリーチできます。これが「リファラル採用」の促進につながります。社員の個人的なストーリーを交えたインタビュー記事なども有効です。

- 採用イベントの開催: Facebookのイベント機能を使えば、会社説明会やミートアップの告知、参加者募集、リマインドまでを簡単に行えます。

- ターゲティング広告: 詳細なプロフィール情報を基にした精度の高いターゲティング広告が出せるため、特定の職種や役職の経験者に絞って求人情報を届けることも可能です。

特徴:ビジネス特化型SNS

LinkedInは、世界最大級のビジネス特化型SNSです。ユーザーは自身の学歴や職務経歴、スキルなどをプロフィールに詳細に登録しており、キャリアアップや情報収集、ネットワーキングを目的として利用しています。専門職や管理職、グローバルなキャリアを持つハイクラス人材が多く登録しています。

活用ポイント:専門職やハイクラス人材のスカウト

LinkedInは、特定のスキルを持つ人材をピンポイントで探す「ダイレクトリクルーティング(ダイレクトソーシング)」に最も適したプラットフォームです。

- 候補者検索とダイレクトスカウト: 求める職種、スキル、勤務地などの条件で候補者を検索し、経歴が魅力的な人材に直接スカウトメッセージを送ることができます。

- 企業の専門性の発信: 自社の事業内容や技術力に関する専門的な記事を投稿したり、社員が持つスキルをアピールしたりすることで、企業の技術ブランドを高め、優秀な人材からの興味を引きつけます。

- リファラル採用の強化: 社員のつながりを可視化できるため、「この候補者と自社の〇〇さんがつながっている」といった情報を基に、紹介を依頼しやすくなります。

TikTok

特徴:ショート動画による若年層へのリーチ

TikTokは、15秒〜数分の短い動画(ショートムービー)が中心のSNSで、特に10代〜20代のZ世代に絶大な人気を誇ります。強力なレコメンドアルゴリズムにより、フォロワーが少なくてもコンテンツが面白ければ爆発的に拡散される可能性があります。エンターテイメント性が高く、トレンドの移り変わりが非常に速いのが特徴です。

活用ポイント:社内イベントや社員の日常を楽しく紹介

TikTokでの採用活動は、「採用色」を前面に出しすぎず、楽しみながら企業の雰囲気を伝えることが成功の鍵です。

- トレンドに乗ったコンテンツ: 流行りの音楽やダンス、チャレンジ企画などを取り入れながら、社員やオフィスを紹介する。

- 社員の素顔を見せる: 社員の意外な特技や、仕事中のユニークな口癖、仲の良いやり取りなどを切り取って見せることで、親しみやすさを演出します。

- Vlog風コンテンツ: 「新卒1年目の1日」「営業部長のカバンの中身」など、ユーザーが覗き見したくなるような企画が人気です。

- 企業の認知度向上: 直接的な採用が目的でなくても、面白い動画がバズる(拡散される)ことで、まずは企業名を知ってもらうという「認知度向上」のフェーズで非常に有効です。

Wantedly

特徴:共感を軸としたビジネスSNS

Wantedlyは、給与や待遇といった条件面ではなく、「共感」を軸に企業と個人をつなぐことをコンセプトにしたビジネスSNSです。企業は自社のミッションやビジョン、事業内容をストーリーとして発信し、それに共感したユーザーが「話を聞きに行きたい」ボタンを押してカジュアルな面談につながる、という仕組みです。

活用ポイント:企業のビジョンやミッションを発信

Wantedlyでは、企業の「想い」を伝えるストーリーテリングが最も重要です。

- ストーリーの作成: 創業の経緯、事業にかける想い、解決したい社会課題、ユニークな企業文化などを、熱量のこもった文章でストーリーとして公開します。

- 募集の掲載: 求人という形ではなく、「〇〇な事業を一緒に成長させる仲間を募集!」といった形で、仕事のやりがいや得られる経験をアピールする募集を作成します。

- カジュアル面談の実施: 応募者とはまず選考ではなく、「話を聞く」というスタンスでカジュアルな面談を行い、相互理解を深める場とします。

YouTube

特徴:多くの情報を動画で伝えられる

YouTubeは、言わずと知れた世界最大の動画共有プラットフォームです。ショート動画から長時間の動画まで対応でき、テキストや写真だけでは伝えきれない多くの情報を、リッチな映像と音声で伝えることができます。コンテンツは資産として蓄積され、長期間にわたって検索から視聴される可能性があります。

活用ポイント:会社説明会や社員インタビューの配信

YouTubeは、候補者の企業理解を深く促進するコンテンツの配信に最適です。

- オンライン会社説明会: 会社説明会の様子を録画またはライブ配信することで、時間や場所の制約なく、多くの候補者に視聴してもらえます。

- 社員インタビュー動画: さまざまな職種やキャリアパスを持つ社員にインタビューし、仕事のやりがいやリアルな働き方を語ってもらう。候補者が自分の将来像を重ね合わせやすくなります。

- オフィス・工場ツアー: カメラを持って社内を巡り、働く環境や設備を臨場感たっぷりに紹介します。

- 事業内容の解説動画: 自社のサービスやプロダクトがどのように作られ、社会にどのような価値を提供しているのかを、アニメーションなども交えて分かりやすく解説します。

SNS採用にかかる費用

SNS採用は「コストを抑えられる」というメリットが強調されがちですが、完全に無料で成果を出せるわけではありません。自社で運用する場合と、外部に委託する場合とで、かかる費用の内訳は大きく異なります。ここでは、それぞれのケースにおける費用感を具体的に見ていきましょう。

自社で運用する場合の費用内訳

自社の社員がSNSアカウントの運用を担当する場合、外部に支払う直接的な費用は抑えられますが、目に見えないコストや、成果を出すために必要となる投資が存在します。

- 人件費:

これが自社運用における最大のコストです。担当者がSNS運用に費やす時間分の給与が発生します。例えば、時給2,500円の社員が1日に2時間(月40時間)をSNS運用に充てた場合、月額10万円の人件費がかかっている計算になります。コンテンツの企画、制作、投稿、コメント対応、分析といった一連の業務には相応の工数がかかるため、この人件費を軽視してはいけません。 - ツール利用料:

運用を効率化し、効果を最大化するためには、専用ツールの導入が推奨されます。- 投稿管理・予約ツール(例: Buffer, SocialDog):複数のSNSへの投稿予約や管理を一元化できる。無料プランもありますが、機能が豊富な有料プランは月額数千円〜数万円程度が相場です。

- 分析ツール: より高度な分析や競合アカウントの調査を行うためのツール。月額数万円からが目安です。

- デザインツール(例: Canva):投稿用の画像を簡単に作成できるツール。無料でも利用できますが、有料プラン(月額1,000円〜)の方が使える素材や機能が豊富です。

- SNS広告費:

オーガニックな(自然な)投稿だけではリーチが伸び悩む場合に、SNS広告を活用します。費用は出稿する企業が自由に設定でき、数万円程度の少額から始めることも可能です。クリック課金(CPC)やインプレッション課金(CPM)など、課金方式は様々で、ターゲットを絞り込むほど単価は上がる傾向にあります。一般的には月額10万円〜50万円程度を広告費として投下する企業が多いです。 - コンテンツ制作費:

特に動画コンテンツのクオリティにこだわる場合など、外部のクリエイターに制作を依頼するケースもあります。- 動画制作: インタビュー動画1本あたり数万円〜数十万円。

- 写真撮影: プロのカメラマンによる社員やオフィスの撮影で数万円〜。

- イラスト・インフォグラフィック制作: 1点あたり数千円〜数万円。

これらを合計すると、自社運用であっても、本格的に取り組む場合は月額数万円〜数十万円のコストが発生すると考えるのが現実的です。

運用代行を依頼する場合の費用相場

自社にSNS運用のノウハウやリソースがない場合、専門の運用代行会社に委託する選択肢があります。費用は、依頼する業務の範囲によって大きく変動します。

| 依頼範囲 | 費用相場(月額) | 主なサービス内容 |

|---|---|---|

| コンサルティング・戦略立案 | 5万円~20万円 | 現状分析、KGI/KPI設定、ターゲット設定、運用方針の策定、定例ミーティングでのアドバイスなど。実務は自社で行う。 |

| コンテンツ制作・投稿代行 | 10万円~30万円 | 戦略立案に加え、月間の投稿プラン作成、投稿文・画像の制作、定時投稿などを代行。コメント対応などは自社で行う場合が多い。 |

| フルサポート(広告運用含む) | 30万円~100万円以上 | 上記に加え、コメント監視・返信代行、月次レポート作成・分析、改善提案、SNS広告の運用代行までをトータルでサポート。 |

費用の内訳

- 初期費用: 3万円~10万円程度。アカウントの初期設定や戦略設計にかかる費用。

- 月額費用: 上記の表の通り。依頼する業務範囲や投稿頻度、コンテンツのクオリティ(動画制作の有無など)によって変動します。

- 広告費(実費): 広告を出稿する場合、代行会社の運用手数料とは別に、SNSプラットフォームに支払う広告費が実費でかかります。運用手数料は広告費の20%程度が相場です。

運用代行を選ぶメリットは、プロのノウハウを活用して短期間で成果を出しやすいこと、社内のリソースを本来の業務に集中させられることです。一方で、デメリットはコストがかかること、そして代行会社に丸投げしてしまうと自社にノウハウが蓄積されないことです。依頼する際は、自社の目的を明確に伝え、定期的なレポーティングを通じて進捗を共有し、パートナーとして協力していく姿勢が重要になります。

SNS採用に役立つおすすめツール・運用代行会社5選

SNS採用を効率的かつ効果的に進めるためには、便利なツールや専門的なノウハウを持つ代行会社の力を借りるのが賢明です。ここでは、実績のある運用代行会社と、多くの企業で利用されている代表的な管理ツールを5つ紹介します。

※以下に記載するサービス内容や特徴は、各社の公式サイトを参照して記述しています。最新の情報や詳細については、必ず公式サイトをご確認ください。

① 株式会社hypex(運用代行)

株式会社hypexは、企業のSNSマーケティングを総合的に支援する会社です。特に、戦略設計からコンテンツの企画・制作、広告運用、効果測定までを一気通貫でサポートする体制に強みを持っています。採用目的のSNS運用においても、企業のブランドイメージや採用ターゲットに合わせた最適なコミュニケーション戦略を提案してくれます。多様な業界での支援実績があり、データに基づいた論理的なアカウント運用が期待できます。

参照:株式会社hypex公式サイト

② 株式会社リソースクリエイション(運用代行)

株式会社リソースクリエイションは、採用コンサルティング事業を主軸としており、その一環としてSNS採用の運用代行サービスを提供しています。特にTikTokを中心とした若年層向けの採用ブランディングに強みを持っているのが特徴です。「社長と新卒」といった人気アカウントを自社で運用しており、そのノウハウを活かした具体的なコンテンツ企画・制作が魅力です。採用のプロフェッショナルとしての視点から、企業の魅力を引き出し、候補者に響く発信をサポートしてくれます。

参照:株式会社リソースクリエイション公式サイト

③ 株式会社one an(運用代行)

株式会社one anは、SNSマーケティングの中でも、特にInstagramの運用代行に特化したサービスを提供しています。ビジュアルブランディングが重要なInstagramにおいて、アカウントのコンセプト設計から、クオリティの高い写真・動画コンテンツの制作、ハッシュタグ戦略、インフルエンサー活用まで、専門的な知見に基づいたサポートを受けられます。採用活動において、企業の「世界観」や「社風」を視覚的に伝えたい場合に非常に心強いパートナーとなるでしょう。

参照:株式会社one an公式サイト

④ SocialDog(アカウント管理ツール)

SocialDogは、X(旧Twitter)およびInstagramのアカウント運用を効率化するための多機能ツールです。主な機能として、指定した日時に投稿を自動化する「予約投稿」、キーワードやハッシュタグを含む投稿を収集して分析する「キーワードモニター」、アカウントの成長を可視化する「分析機能」などがあります。フォロー・フォロワー管理も簡単に行えるため、運用工数を削減しながら、データに基づいた戦略的なアカウント管理を実現したい企業におすすめです。無料プランから始められる手軽さも魅力です。

参照:SocialDog公式サイト

⑤ Buffer(投稿予約ツール)

Bufferは、世界中で広く利用されているSNS投稿管理ツールです。X、Instagram、Facebook、LinkedIn、TikTokなど、主要なSNSのほとんどに対応しており、複数のプラットフォームへの投稿を一元管理できます。直感的で分かりやすいインターフェースが特徴で、最適な投稿時間を提案してくれる機能や、投稿パフォーマンスを分析する基本的なレポート機能も備わっています。チームでの利用にも適しており、投稿内容の承認フローを設けることも可能です。SNS運用の基本的な作業である「投稿管理」を効率化する第一歩として、非常に便利なツールです。

参照:Buffer公式サイト

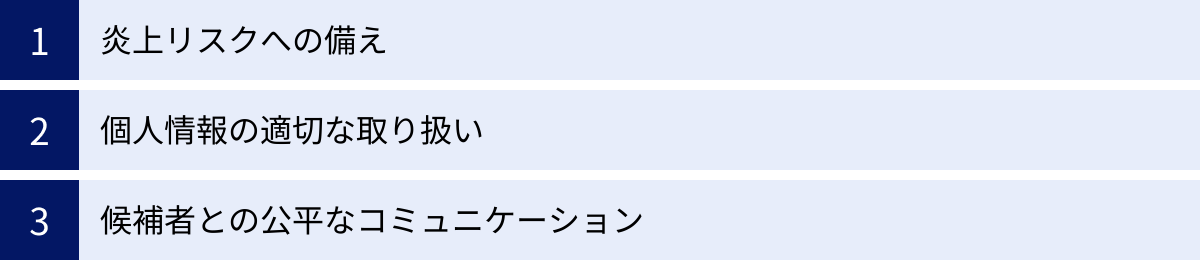

SNS採用を始める上での注意点

SNS採用は強力なツールですが、その手軽さや拡散力の高さゆえに、細心の注意を払って運用しなければなりません。メリットの裏側にあるリスクを正しく理解し、事前に備えることが、トラブルを未然に防ぎ、長期的に安定した運用を続けるための鍵となります。

炎上リスクへの備え

SNS採用における最大のリスクは、やはり「炎上」です。一度炎上してしまうと、企業の信頼は大きく損なわれ、採用活動だけでなく事業全体に深刻なダメージを与えかねません。このリスクを完全にゼロにすることはできませんが、最小限に抑えるための備えは必須です。

- ソーシャルメディアガイドラインの徹底: 「デメリットと対策」の章でも触れましたが、これが最も重要な防御策です。投稿してはいけない内容(差別的表現、ハラスメント、機密情報など)、投稿のトーン&マナー、承認フローなどを明確に文書化し、運用に関わる全社員がその内容を熟知・遵守する体制を構築してください。定期的な研修の実施も有効です。

- 担当者の倫理観とリテラシー教育: ツールやルールだけでなく、最終的には運用担当者の倫理観が問われます。日頃から多様性(ダイバーシティ&インクルージョン)に関する理解を深め、どのような表現が誰かを傷つける可能性があるのか、常に想像力を持って投稿内容を吟味する姿勢が求められます。

- 緊急時対応計画(クライシスプラン)の準備: 万が一炎上の兆候が見られた場合に、誰が、いつ、どのように対応するのかを時系列で定めた行動計画を準備しておきましょう。責任部署の明確化、事実確認の手順、謝罪文のドラフト、対外的な窓口の一本化など、パニックにならず迅速かつ誠実に対応できる体制を整えておくことが、被害を最小限に食い止めるために不可欠です。

個人情報の適切な取り扱い

SNS採用では、候補者とDM(ダイレクトメッセージ)で直接やり取りする機会が多くなります。その過程で、氏名、連絡先、経歴といった個人情報に触れることも少なくありません。これらの情報は、個人情報保護法に則って、極めて厳重に取り扱う必要があります。

- 取得目的の明示: 候補者から個人情報を取得する際は、必ず「採用選考のために利用します」といった形で利用目的を明確に伝え、本人の同意を得る必要があります。

- 安全管理措置: 取得した個人情報を含むDMのスクリーンショットを安易に共有したり、個人のデバイスに保存したりすることは絶対に避けるべきです。アクセス権限を限定した安全な場所に保管し、不要になった情報は速やかに、かつ確実に破棄するなど、社内での管理ルールを徹底してください。

- 候補者のSNSの閲覧に関する注意: 候補者の公開情報を閲覧すること自体は違法ではありませんが、思想・信条といった「要配慮個人情報」の取得は原則として本人の同意が必要です。候補者のSNSから得た情報を、採用の可否を判断する直接的な理由とすることは、就職差別に繋がりかねないため、極めて慎重な姿勢が求められます。あくまでカルチャーフィットを見極めるための参考情報に留めるべきです。

候補者との公平なコミュニケーション

SNSでのカジュアルなコミュニケーションは、候補者との距離を縮める一方で、不公平感や誤解を生むリスクもはらんでいます。すべての候補者に対して、公平かつ誠実な態度で接することを常に心がけなければなりません。

- 対応の均一性: 特定の候補者とだけ親密にやり取りをしたり、返信の速さや丁寧さに差をつけたりすることは、他の候補者に不信感を与えます。すべての候補者に対して、一貫した丁寧な対応を心がけましょう。

- 誤解を招く表現の回避: 「〇〇さんなら、きっと最終面接まで進めますよ」といったような、採用を確約するかのような発言は絶対に避けるべきです。期待を持たせた結果、不採用となった場合にトラブルの原因となります。あくまで選考プロセスは公式なルートで行われることを明確に伝え、SNS上では期待感を煽るような表現は慎みましょう。

- 選考基準の透明性: SNSでのやり取りは、あくまで相互理解を深めるためのものであり、それ自体が選考の合否を直接左右するものではない、というスタンスを明確にすることが重要です。選考は、すべての候補者に共通の基準で、公平に行われるべきです。

SNS採用は、企業の透明性や誠実さが試される場でもあります。これらの注意点を遵守し、高い倫理観を持って運用することが、候補者からの信頼を獲得し、真の採用成功へとつながります。

まとめ

本記事では、現代の採用戦略において不可欠となりつつある「SNS採用(ソーシャルリクルーティング)」について、その基本概念からメリット・デメリット、具体的な始め方、成功のポイント、そして各SNS媒体の活用法まで、網羅的に解説してきました。

SNS採用は、単に求人情報を発信する新たなチャネルではありません。それは、企業のリアルな魅力をダイレクトに伝え、転職市場には現れない優秀な「転職潜在層」ともつながり、長期的な信頼関係を築くための戦略的なコミュニケーション活動です。コスト削減やミスマッチ防止といった直接的なメリットに加え、企業全体のブランディングにも貢献する強力な可能性を秘めています。

しかしその一方で、運用の手間や炎上リスクといった課題も存在します。これらの課題を乗り越え、SNS採用を成功に導くためには、以下の点が特に重要です。

- 明確な目的とターゲット設定: 「誰に、何を伝えたいのか」という軸を明確にすることが、全ての活動のぶれない土台となります。

- 長期的な視点と継続性: すぐに結果を求めず、地道な情報発信とコミュニケーションを継続することが、信頼と共感を育みます。

- 双方向のコミュニケーション: 一方的な発信に終始せず、候補者との対話を大切にする姿勢が、真のファンを増やします。

- リスク管理の徹底: 運用ルールを定め、炎上や個人情報漏洩のリスクに備えることが、企業の信頼を守ります。

どのSNS媒体を選ぶべきか、どのようなコンテンツを発信すべきかは、自社の状況や目指すゴールによって異なります。まずはこの記事を参考に、自社の採用課題を洗い出し、小さな一歩からでも始めてみることが大切です。

SNS採用の本質は、候補者を「選考対象」としてだけ見るのではなく、一人の人間として向き合い、対話し、自社のファンになってもらうための地道な努力にあります。 この視点を忘れずに、誠実な運用を続けていくことで、SNSは貴社の採用活動における最も強力な武器の一つとなるでしょう。