現代の採用市場は、企業が候補者を選ぶ時代から、候補者が企業を選ぶ時代へと大きく変化しています。このような状況下で、自社の魅力を効果的に伝え、優秀な人材を惹きつけるための強力な武器となるのが「採用ピッチ資料」です。

採用ピッチ資料は、単なる会社説明資料ではありません。事業内容や待遇といった情報だけでなく、企業のミッションやビジョン、働く環境、社員の雰囲気といった「そこで働くことのリアル」を伝え、候補者の共感を呼ぶためのコミュニケーションツールです。

この記事では、採用ピッチ資料の基礎知識から、作成するメリット・デメリット、具体的な作り方の5ステップ、盛り込むべき12の構成要素、そして候補者の心を掴むデザインのポイントまで、網羅的に解説します。これから採用ピッチ資料を作成しようと考えている人事・採用担当者の方はもちろん、既存の資料をブラッシュアップしたいと考えている方にも役立つ情報が満載です。

この記事を最後まで読めば、自社の独自性を最大限に引き出し、候補者の志望度を格段に高める採用ピッチ資料を作成するためのノウハウをすべて習得できるでしょう。

目次

採用ピッチ資料とは

採用ピッチ資料とは、求職者や潜在的な候補者に向けて、企業の魅力や働く環境を総合的に伝えるために作成されるプレゼンテーション資料のことです。企業のミッション・ビジョン・バリュー(MVV)から、事業内容、組織文化、社員紹介、働きがい、福利厚生、募集要項に至るまで、候補者が入社を検討する上で知りたい情報を網羅的に、かつ分かりやすくまとめたものを指します。

「ピッチ」という言葉が示すように、この資料は単に情報を羅列するのではなく、候補者の心に響くように、企業のストーリーや情熱を伝える「口説き文句」としての役割を担います。候補者が「この会社で働いてみたい」「この仲間たちと一緒に成長したい」と感じるような、感情的なつながりを生み出すことが重要な目的です。

近年、採用活動における情報提供のあり方が大きく見直される中で、この採用ピッチ資料の重要性はますます高まっています。

会社説明資料との違い

採用ピッチ資料と混同されがちなのが、従来からある「会社説明資料」です。両者は情報を伝えるという点では共通していますが、その目的、対象者、そして伝えるべき内容の重点が大きく異なります。両者の違いを理解することは、効果的な採用ピッチ資料を作成するための第一歩です。

| 比較項目 | 採用ピッチ資料 | 会社説明資料 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 候補者の共感を醸成し、入社意欲を高めること(口説く) | 企業の概要や事業内容を客観的に説明すること(知らせる) |

| メインターゲット | 求職者、潜在的な候補者 | 株主、投資家、顧客、取引先 |

| 内容の重点 | WHY/HOW(なぜこの事業をやるのか、どう働くのか) ミッション、カルチャー、人、働きがい、働く環境 |

WHAT(何をやっている会社か) 事業内容、製品・サービス、業績、沿革 |

| トーン&マナー | カジュアル、オープン、ストーリーテリング、感情に訴える | フォーマル、客観的、ロジカル、事実に即した |

| 情報の透明性 | 高い(良い面だけでなく、課題や求める人物像も率直に伝える) | 限定的(主にポジティブな情報を中心に構成される) |

| 活用シーン | カジュアル面談、スカウトメール、採用サイト、SNSでの発信 | IR説明会、営業活動、公式サイトの会社概要ページ |

会社説明資料が「企業の公式な顔」であるとすれば、採用ピッチ資料は「企業の素顔」を伝えるためのツールと言えるでしょう。会社説明資料では、主に事業の強みや市場でのポジション、財務状況といった客観的な事実がロジカルに説明されます。これは、投資家や顧客に対して、企業の信頼性や安定性をアピールすることが主目的だからです。

一方、採用ピッチ資料は、候補者という「未来の仲間」に向けて作られます。そのため、ロジカルな説明以上に、「この会社で働くことは、自分の人生にとってどのような価値があるのか」という問いに答える必要があります。企業のMVVに共感できるか、組織のカルチャーは自分に合っているか、どんな人たちが働いていて、どんな雰囲気なのか。こうした、候補者が自身のキャリアと人生を重ね合わせて考えるための情報が中心となります。

具体的には、会社の課題やこれから乗り越えるべき壁についても正直に言及したり、社員の失敗談やそこから得た学びを紹介したりするなど、より人間味のある、透明性の高い情報開示が求められます。このようなオープンな姿勢が、かえって候補者の信頼を獲得し、「誠実な会社だ」という印象を与えることに繋がるのです。

なぜ今、採用ピッチ資料が注目されているのか

近年、多くの企業が採用ピッチ資料の作成に力を入れ始めている背景には、採用市場や働き方に関するいくつかの大きな環境変化があります。

① 採用市場の構造変化(売り手市場の加速)

日本の生産年齢人口は年々減少しており、多くの業界で人材獲得競争が激化しています。企業が候補者を選ぶだけでなく、候補者が企業を厳しく選ぶ「売り手市場」が常態化しているのです。このような状況では、ただ求人広告を出すだけでは、優秀な人材からの応募を集めることは困難です。企業側から積極的に自社の魅力を発信し、数ある選択肢の中から「選ばれる」ための努力が不可欠になりました。採用ピッチ資料は、そのための強力な情報発信ツールとして注目されています。

② 候補者の価値観の多様化

終身雇用が当たり前だった時代とは異なり、現代のビジネスパーソン、特にミレニアル世代やZ世代は、キャリアに対する価値観が多様化しています。彼らは給与や福利厚生といった待遇面だけでなく、「その仕事に社会的な意義があるか(ミッションへの共感)」「自分の価値観と企業の文化が合っているか(カルチャーフィット)」「自己成長できる環境か」といった点を非常に重視する傾向にあります。採用ピッチ資料は、こうした目に見えない企業の価値を言語化・可視化し、候補者の価値観に直接訴えかけることができるため、現代の採用活動において極めて有効な手段となっています。

③ 情報の透明性に対する要求の高まり

インターネット、特にSNSや企業の口コミサイトの普及により、企業に関する情報は良くも悪くもオープンになりました。候補者は、企業が公式に発信する情報だけでなく、元社員や現役社員のリアルな声を簡単に知ることができます。このような時代において、企業が自社の良い面だけを取り繕って発信しても、すぐに見抜かれてしまいます。むしろ、企業の課題や弱みも含めてオープンに情報開示する姿勢が、候補者からの信頼を獲得する上で重要になります。採用ピッチ資料は、こうした透明性の高い情報発信を行うための最適なプラットフォームなのです。

④ リモートワークの普及と採用プロセスのオンライン化

新型コロナウイルスの影響で、リモートワークが急速に普及し、採用面接もオンラインで行われることが一般的になりました。オンラインでの選考は、場所の制約がなく効率的である一方、候補者がオフィスの雰囲気や社員同士のインタラクションを肌で感じる機会が失われるというデメリットがあります。採用ピッチ資料は、写真や動画、社員の生の声を盛り込むことで、オンラインでは伝わりにくい「会社のリアルな空気感」を補完する役割を果たします。面談の冒頭で資料を共有することで、候補者の企業理解を深め、より質の高い対話へと繋げることができるのです。

これらの背景から、採用ピッチ資料はもはや「あると良いもの」ではなく、競争の激しい採用市場を勝ち抜くための「必須アイテム」へと変わりつつあります。

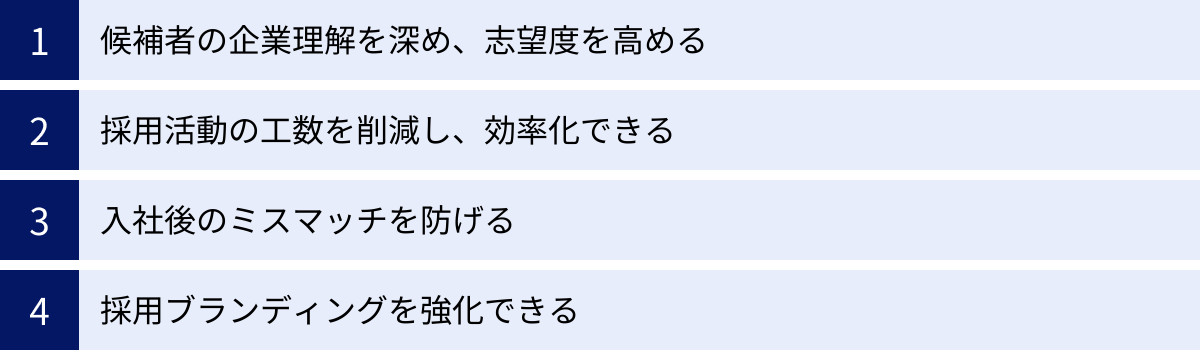

採用ピッチ資料を作成する4つのメリット

採用ピッチ資料を作成し、戦略的に活用することは、企業にとって多くのメリットをもたらします。単に応募者が増えるだけでなく、採用活動の質そのものを向上させ、ひいては組織全体の成長にも貢献します。ここでは、代表的な4つのメリットについて詳しく解説します。

候補者の企業理解を深め、志望度を高める

採用ピッチ資料の最大のメリットは、候補者が企業について深く、多角的に理解する手助けができる点です。求人票の限られた文字数だけでは伝えきれない、企業の情熱や文化、働く人々の姿を生き生きと描き出すことで、候補者の心を動かし、志望度を格段に高めることができます。

多くの候補者は、複数の企業を同時に比較検討しています。その中で、給与や事業内容といったスペック面だけでなく、「この会社で働きたい」という強い動機を形成してもらうためには、感情的なつながり、すなわち「共感」が不可欠です。採用ピッチ資料は、その共感を生み出すための強力なツールとなります。

例えば、創業者の想いや事業を通じて解決したい社会課題をストーリーとして語ることで、候補者は企業のミッションに深く共感するかもしれません。また、現場で働く社員のインタビューや一日のスケジュールを紹介することで、候補者は自身がその一員として働く姿を具体的にイメージできるようになります。テキスト情報だけでなく、オフィスや社員の笑顔が写った写真をふんだんに盛り込むことで、文章だけでは伝わらないポジティブな雰囲気を感じ取ってもらえるでしょう。

情報が網羅的かつ整理されている点も重要です。候補者は、企業の公式サイト、採用サイト、求人媒体、口コミサイトなど、様々な場所に散らばった情報を自分で探し集める必要があります。この手間は意外と大きく、情報収集の段階で離脱してしまう候補者も少なくありません。採用ピッチ資料は、候補者が知りたいであろう情報を一元的に提供することで、この情報収集の負担を大幅に軽減します。候補者は一つの資料を見るだけで、企業の全体像を効率的に掴むことができるのです。この「候補者への配慮」そのものが、ホスピタリティのある企業だという印象を与え、志望度の向上に繋がります。

採用活動の工数を削減し、効率化できる

一見すると、採用ピッチ資料の作成は手間がかかるように思えるかもしれません。しかし、長期的な視点で見れば、採用活動全体の工数を削減し、大幅な効率化を実現します。

① 説明コストの削減と標準化

採用ピッチ資料がない場合、カジュアル面談や一次面接のたびに、面接官が口頭で会社説明を行う必要があります。これには多くの時間が割かれますし、面接官によって説明内容にばらつきが生じるリスクもあります。ある面接官は事業内容を重点的に、別の面接官はカルチャーを重点的に話す、といった具合です。その結果、候補者によって企業理解度に差が生まれ、公平な選考が難しくなる可能性すらあります。

採用ピッチ資料を事前に候補者へ送付しておくか、面談の冒頭で共有することで、基本的な会社説明の時間を大幅に短縮できます。 また、全社で統一された資料を使うことで、誰が面接官であっても一貫性のある情報を候補者に提供できるようになります。これにより、面接官は説明業務から解放され、候補者のスキルや経験、人柄を見極めるという、面接本来の目的に集中できるようになるのです。

② 質疑応答の質の向上

候補者が事前に資料を読み込んでいれば、面談での質問はより具体的で、本質的なものになります。「貴社の事業内容を教えてください」といった基本的な質問ではなく、「資料にあった〇〇という事業の今後の課題は何ですか?」「△△というカルチャーの中で、私はどのように貢献できるでしょうか?」といった、一歩踏み込んだ対話が可能になります。 これは、候補者の企業理解度や志望度の高さを測る良い指標にもなります。企業側にとっても、候補者側にとっても、面談の時間をより有意義に使うことができるのです。

③ スカウト活動の効率化

ダイレクトリクルーティングにおいて、候補者に送るスカウトメールの質は、返信率を大きく左右します。採用ピッチ資料をメールに添付、あるいはリンクを記載することで、短いメール文面だけでは伝えきれない自社の魅力を効果的にアピールできます。候補者は資料を通じて企業の全体像を掴んだ上で、面談に進むかどうかを判断できるため、面談設定後のミスマッチを減らす効果も期待できます。 結果として、より質の高い母集団形成が可能となり、採用担当者の工数削減に繋がります。

入社後のミスマッチを防げる

採用活動における最大の悲劇の一つが、入社後のミスマッチです。「入社前に聞いていた話と違う」「こんな文化だとは思わなかった」といった理由による早期離職は、採用コストが無駄になるだけでなく、既存社員の士気低下や、企業の評判悪化にも繋がりかねません。採用ピッチ資料は、このミスマッチを未然に防ぐための強力な予防策となります。

その鍵は「情報の透明性」です。多くの企業は、採用活動において自社の良い面ばかりをアピールしがちです。しかし、それでは候補者は企業のリアルな姿を理解できず、過度な期待を抱いたまま入社してしまうことになります。

採用ピッチ資料では、あえて企業の「ありのままの姿」を見せることが重要です。例えば、以下のような情報を正直に開示します。

- 現在の事業課題や組織的な課題: 「現在、〇〇という課題に直面しており、その解決のためにあなたの力が必要です」と伝える。

- 求める人物像: スキル面だけでなく、「当社の〇〇というバリューに共感し、主体的に行動できる人」といったカルチャーフィットに関する要件を具体的に示す。

- 厳しい側面: 「成長中のスタートアップであるため、意思決定のスピードは速いですが、整っていない部分も多く、カオスを楽しめる人に向いています」といった現実を伝える。

このように、良い面だけでなく、挑戦的な側面や、人によっては合わないかもしれない側面もオープンにすることで、候補者は「自分はこの環境で本当に活躍できるか、幸せに働けるか」を真剣に考えることができます。 このプロセスを経て、それでも「この会社で働きたい」と覚悟を決めてくれた人材は、入社後の定着率が高く、活躍してくれる可能性も非常に高いと言えるでしょう。

ミスマッチの防止は、候補者のためだけでなく、企業にとっても長期的な組織の安定と成長のために不可欠です。採用ピッチ資料は、そのための誠実なコミュニケーションを実現するツールなのです。

採用ブランディングを強化できる

採用ブランディングとは、企業が「働く場所」としての魅力を社外に発信し、ターゲットとなる人材から「魅力的な会社だ」と認知してもらうための活動全般を指します。採用ピッチ資料は、この採用ブランディングにおいて中核的な役割を果たします。

① 「オープンな企業文化」の体現

採用ピッチ資料を自社の採用サイトやSNSで広く一般公開する行為そのものが、「私たちは情報をオープンにする誠実な会社です」という強力なメッセージになります。特に、企業の課題やカルチャーについて包み隠さず語る姿勢は、候補者だけでなく、社会全体に対してポジティブな印象を与えます。このような透明性の高い企業は、求職者からの信頼を得やすく、結果として優秀な人材を惹きつける磁力となります。

② 企業理念の浸透と一貫したメッセージング

採用ピッチ資料を作成する過程で、自社のミッション・ビジョン・バリューや、ならではのカルチャーを改めて言語化することになります。このプロセスは、社内における企業理念の再確認と浸透にも繋がります。そして、完成した資料は、採用担当者、面接官、経営陣、現場社員といった、採用に関わる全ての人が共有する「共通言語」となります。これにより、誰が語ってもブレのない、一貫したブランドメッセージを候補者に届けることができるのです。

③ 競合他社との差別化

多くの企業が同じような求人広告を出す中で、自社ならではの採用ピッチ資料は、他社との明確な差別化要因となります。特に、社員の個性や独自の福利厚生、ユニークな社内イベントなど、その会社にしかない「らしさ」を伝えることで、候補者の記憶に強く残ります。デザインやトーン&マナーにこだわることで、企業のブランドイメージを視覚的に訴求することも可能です。

作成した採用ピッチ資料は、採用サイトへの掲載、SNSでの拡散、イベントでの配布、メディアへの情報提供など、様々なチャネルで活用できる「資産」となります。一度作って終わりではなく、継続的に活用し、改善していくことで、企業の採用ブランドは着実に強化されていくでしょう。

採用ピッチ資料を作成する際のデメリット

採用ピッチ資料は多くのメリットをもたらす一方で、作成と運用にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることで、より効果的に資料を活用できます。

作成や更新に手間がかかる

採用ピッチ資料の最大のデメリットは、質の高いものを作成し、維持するためには相応の工数とリソースが必要になる点です。手軽に作れると思われがちですが、候補者の心を動かし、採用活動に貢献するレベルの資料を目指すのであれば、片手間で完成させるのは難しいでしょう。

【作成時の工数】

- 企画・構成: 誰に(ペルソナ)、何を伝え(コンテンツ)、どんな読後感を持ってもらいたいか(ゴール)を設計するフェーズです。関係者との合意形成にも時間がかかります。

- 情報収集: 資料に盛り込む情報を各部署から収集する必要があります。事業部からは事業の最新状況や今後の展望、開発部からは技術スタックや開発体制、現場社員からは働きがいやカルチャーに関する生の声など、多岐にわたる情報を正確に集めるには、ヒアリングやアンケートの実施など、地道な作業が求められます。特に、客観的なデータ(平均残業時間、有給消化率、男女比率など)を揃えるには、人事・労務部門との連携が不可欠です。

- 原稿作成: 収集した情報を、候補者に響く言葉でストーリーとして紡ぎ直す作業です。ただ事実を羅列するのではなく、企業の想いや熱量が伝わるようなライティングが求められます。

- デザイン作成: 情報を視覚的に分かりやすく整理し、企業のブランドイメージに合ったデザインに落とし込む作業です。グラフや図解の作成、写真の選定・加工など、専門的なスキルが必要になる場合もあります。

これらの工程をすべて採用担当者が一人で行うのは現実的ではありません。プロジェクトチームを組成し、各部署の協力を得ながら進める体制づくりが重要です。

【更新時の工数】

採用ピッチ資料は、一度作成したら終わりではありません。企業は常に変化する生き物であり、資料の内容もそれに合わせて定期的に更新する必要があります。

- 組織体制の変更: 新しい部署の設立や役員の交代など。

- 事業内容の変化: 新規事業の開始や既存サービスのアップデート。

- 制度の変更: 新しい福利厚生の導入やリモートワーク規定の見直し。

- データの更新: 社員数、平均年齢、業績などの数値データ。

これらの情報を更新せずに放置してしまうと、古い情報が候補者に誤解を与え、かえってミスマッチの原因になってしまいます。 これを防ぐためには、半期に一度、あるいは年に一度など、定期的な見直しのタイミングをあらかじめ決めておき、継続的にメンテナンスを行う運用体制を整えることが不可欠です。この更新の手間も、デメリットとして認識しておく必要があります。

情報漏洩のリスクがある

採用ピッチ資料のメリットである「情報の透明性」は、裏を返せば「情報漏洩のリスク」と表裏一体の関係にあります。特に、資料をWebサイトなどで一般公開する場合、どこまでの情報を開示するかは慎重に判断しなければなりません。

【漏洩すると問題になる可能性のある情報】

- 財務情報: 詳細な売上高や利益率、資金調達の状況など、競合他社に知られると不利になる可能性のある情報。

- 未発表の事業計画: 新規事業や新製品に関する具体的な計画。

- 技術情報: 独自の技術やノウハウに関する詳細な情報。

- 顧客情報: 特定の顧客名や取引実績が推測できるような情報。

- 社内の課題: あまりにネガティブな社内問題や人間関係に関する情報。

これらの機密情報が意図せず外部に漏れてしまうと、企業の競争力を損なったり、法的な問題に発展したりするリスクがあります。

【情報漏洩リスクへの対策】

このリスクを管理するためには、いくつかの対策が考えられます。

- 公開範囲のコントロール:

- 一般公開用と限定公開用の2種類を作成する: Webサイトなどで誰でも閲覧できる「一般公開用」の資料と、カジュアル面談に進んだ候補者や、NDA(秘密保持契約)を締結したエージェントにのみ共有する「限定公開用」の資料を用意する方法です。一般公開用では概要レベルの情報に留め、限定公開用でより詳細な情報を開示することで、透明性と機密性のバランスを取ります。

- 内容の精査:

- 公開前にリーガルチェックを行う: 資料を公開する前に、法務部門や顧問弁護士に内容を確認してもらい、法的なリスクがないかをチェックします。

- 関係部署の承認を得る: 資料に記載する情報については、必ず関連する部署(事業部、開発部、経理部など)の責任者から承認を得るプロセスを設けます。これにより、事実誤認や機密情報の漏洩を未然に防ぎます。

- 注意喚起の記載:

- 資料のフッターなどに「Confidential(部外秘)」や「無断転載・複製禁止」といった文言を明記しておくことも、情報漏洩に対する抑止力として有効です。

採用ピッチ資料は、企業の魅力を伝える強力なツールですが、それは諸刃の剣でもあります。作成や更新の手間、情報漏洩のリスクというデメリットを正しく理解し、適切な対策を講じながら運用していくことが、その効果を最大限に引き出す鍵となります。

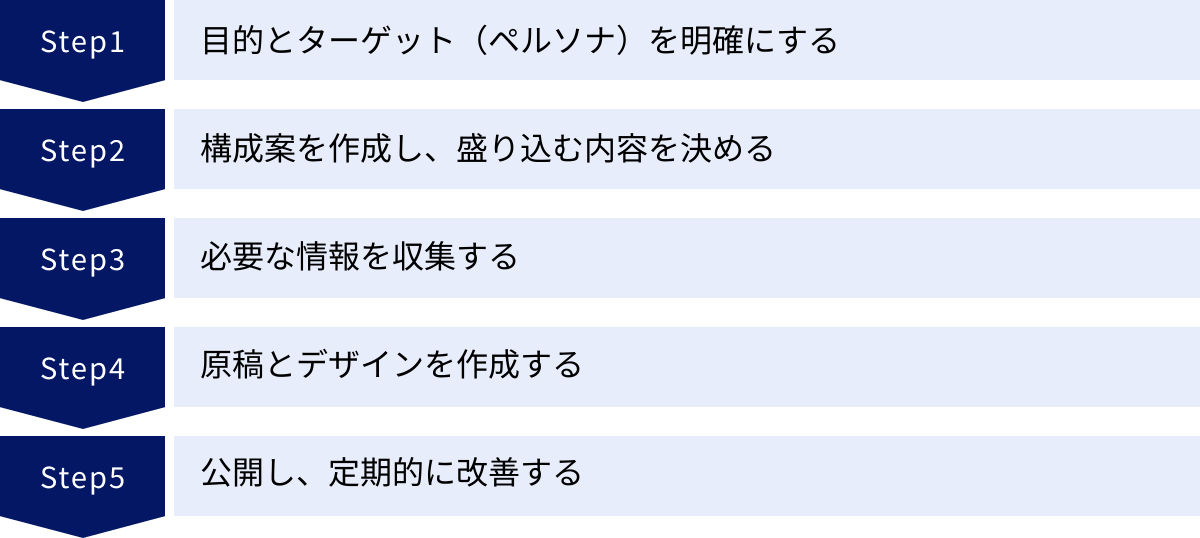

採用ピッチ資料の作り方【5ステップ】

効果的な採用ピッチ資料は、思いつきで作成できるものではありません。明確な目的設定から始まり、計画的な情報収集、そして継続的な改善まで、戦略的なプロセスが不可欠です。ここでは、採用ピッチ資料を作成するための具体的な5つのステップを解説します。

① 目的とターゲット(ペルソナ)を明確にする

すべてのマーケティング活動と同様に、採用ピッチ資料の作成も「誰に、何を伝え、どうなってほしいのか」を明確に定義することから始まります。この最初のステップが曖昧だと、後の工程がすべてブレてしまい、誰の心にも響かない資料になってしまいます。

【目的の明確化】

まず、「なぜ、この資料を作るのか?」という目的を具体的に言語化します。目的によって、盛り込むべき内容や訴求のトーンが変わってきます。

- (例1)応募数の最大化が目的の場合: 幅広い層に興味を持ってもらうため、企業の魅力や働きやすさを分かりやすく伝え、カジュアルなトーンで応募へのハードルを下げる内容が中心になります。

- (例2)入社後ミスマッチの削減が目的の場合: 企業のリアルな姿を伝えるため、良い面だけでなく、課題や求める人物像についても正直に言及し、候補者に自己分析を促す内容が重要になります。

- (例3)特定職種(例:ハイレベルなエンジニア)の採用強化が目的の場合: 技術的な挑戦や開発文化、使用技術スタック、優秀なメンバーの存在など、その職種のプロフェッショナルが魅力を感じるであろう専門的な情報を厚く盛り込む必要があります。

【ターゲット(ペルソナ)の設定】

次に、「誰に届けたいのか」というターゲット像を具体的に設定します。これは「ペルソナ」と呼ばれ、架空の人物像を詳細に描くことで、チーム内でのターゲットイメージを共有しやすくします。

ペルソナを設定する際は、以下のような項目を具体的に定義してみましょう。

- 基本情報: 年齢、性別、居住地、家族構成など

- キャリア: 職種、役職、経験年数、現在の年収、スキルセット

- 価値観: 仕事において何を重視するか(給与、やりがい、安定、成長、WLBなど)

- 情報収集の手段: どんなWebサイトを見るか、どんなSNSを使っているか

- 悩みや課題: 現職に対する不満、キャリアにおける悩みなど

(ペルソナ設定の具体例)

- 氏名: 佐藤 健太

- 年齢: 28歳

- 職種: Webアプリケーションエンジニア(経験5年)

- 現状: 中堅SIerに勤務。受託開発が中心で、技術選定の自由度が低く、古い技術を使い続けることに危機感を抱いている。

- 価値観: 自社サービス開発に携わりたい。モダンな技術に触れてスキルアップしたい。チームで議論しながらプロダクトを良くしていく文化に憧れる。

- 悩み: 裁量権が少なく、成長実感が得られない。年功序列の風土が合わない。

このようにペルソナを具体化することで、「佐藤さんなら、どんな情報に興味を持つだろうか?」「どんな言葉を使えば、彼の心に響くだろうか?」といった具体的な視点でコンテンツを考えることができるようになります。

② 構成案を作成し、盛り込む内容を決める

目的とペルソナが固まったら、次はそのペルソナに向けて、どのようなストーリーで企業の魅力を伝えていくかの設計図、すなわち「構成案」を作成します。いきなりスライドを作り始めるのではなく、まず全体の流れと各スライドで伝えるべきメッセージを書き出すことが重要です。

構成案を作成する際は、候補者の思考プロセスに沿ってストーリーを組み立てることを意識しましょう。一般的には、「認知・興味 → 理解・共感 → 検討・応募」という流れをイメージすると良いでしょう。

- 導入(つかみ): あなたは誰?(会社概要)、なぜ私たちの話を聞くべきか?(ミッション)

- 本論(魅力の提示): 何をやっているのか?(事業内容)、どんな未来を目指すのか?(市場・事業展望)、どんな場所で働くのか?(組織・カルチャー)、誰と働くのか?(メンバー)、どう働くのか?(働き方・環境)

- クロージング(行動喚起): あなたに何をしてほしいのか?(募集ポジション・求める人物像)、どうすれば仲間になれるのか?(選考フロー)、まずは話を聞いてみませんか?(カジュアル面談の案内)

後述する「採用ピッチ資料に入れるべき12の構成要素」を参考にしながら、自社のペルソナに合わせて、どの要素を重点的に、どの順番で見せるかを検討します。例えば、エンジニア向けの資料であれば、「事業内容」の後に「技術スタックや開発文化」を持ってくるなど、ペルソナの興味関心に合わせて順番を入れ替える工夫も有効です。

この段階で、各スライドのタイトルと、そこで伝えたいキーメッセージ(箇条書きでOK)をリストアップしておくと、後の原稿作成や情報収集がスムーズに進みます。

③ 必要な情報を収集する

構成案が固まったら、各スライドを作成するために必要な情報や素材を社内から収集します。このステップは、採用ピッチ資料のクオリティを左右する非常に重要なプロセスです。

【収集すべき情報の種類】

- テキスト情報:

- 経営層へのヒアリング:創業の経緯、ミッション・ビジョンに込めた想い、今後の事業戦略

- 事業責任者へのヒアリング:各事業の具体的な内容、強み、市場でのポジション、今後の課題

- 現場社員へのアンケートやインタビュー:入社理由、仕事のやりがい、チームの雰囲気、一日のスケジュール、好きなカルチャー

- 人事・労務部門からの提供:福利厚生の詳細、各種制度の規定、社員データ(平均年齢、男女比など)

- 数値データ:

- 業績推移、売上成長率

- 社員数、平均年齢、男女比、職種別人員構成

- 平均残業時間、有給休暇取得率

- 育休・産休取得率、復職率

- これらのデータは、企業の魅力を客観的に裏付ける強力なエビデンスとなります。

- ビジュアル素材:

- オフィスの風景(執務スペース、会議室、リフレッシュスペースなど)

- 社員が働いている様子(ミーティング、コーディング、雑談など)

- 社内イベントや部活動の写真

- 経営陣や社員の顔写真

- 製品・サービスのスクリーンショットやデモ画面

情報収集を効率的に進めるためには、事前に各部署に協力を依頼し、必要な情報リストを渡しておくことが重要です。また、社員インタビューやアンケートを実施する際は、質問項目を工夫し、候補者が知りたいであろう「リアルな声」を引き出すことを意識しましょう。

④ 原稿とデザインを作成する

情報と素材が揃ったら、いよいよ資料の本体である原稿(テキスト)とデザインの作成に取り掛かります。

【原稿作成のポイント】

- ペルソナに語りかける: 専門用語や社内用語は避け、ターゲットであるペルソナが理解できる平易な言葉で書きます。堅苦しい「です・ます」調だけでなく、時折「〜と思いませんか?」「〜な仲間を待っています!」といった、親しみやすい口調を織り交ぜるのも効果的です。

- ストーリーを意識する: 単なる情報の羅列ではなく、企業の過去・現在・未来を繋ぐ一貫したストーリーとして語ることを意識します。

- 誠実さを大切に: 良いことばかりを並べるのではなく、企業の課題や求める人物像についても正直に、誠実に伝えます。

- 一文は短く、簡潔に: プレゼンテーション資料は読み物ではありません。スライド1枚あたりの文字量は極力少なくし、箇条書きを活用するなどして、視覚的に理解しやすくします。

【デザイン作成のポイント】

- トンマナの統一: 企業のロゴやコーポレートカラー、ブランドフォントなどを用いて、全体に一貫性のあるデザイン(トーン&マナー)を目指します。

- 視覚情報の活用: 「百聞は一見に如かず」です。文章で長く説明するよりも、グラフや図解、インフォグラフィックで表現した方が、瞬時に情報を伝えることができます。

- 高品質な写真: ストックフォトではなく、できるだけ自社で撮影したリアルな写真を使うことで、信頼性と親近感が高まります。

- 余白の活用:情報を詰め込みすぎず、適度な余白を設けることで、洗練された印象を与え、読みやすさを向上させます。

社内にデザイナーがいない場合は、後述するCanvaのようなデザインツールを活用したり、部分的に外部のデザイナーに依頼したりすることも検討しましょう。

⑤ 公開し、定期的に改善する

資料が完成したら、いよいよ公開です。しかし、公開はゴールではなく、スタートです。作成した資料が本当に採用活動に貢献しているかを検証し、継続的に改善していくプロセスが不可欠です。

【公開と活用】

- 採用サイトやWantedlyなどの求人媒体に掲載する。

- X(旧Twitter)やLinkedInなどのSNSで発信する。

- スカウトメールに添付する。

- カジュアル面談や面接で共有する。

【効果測定】”

- 量的データ: 資料の閲覧数(PV)、ダウンロード数、滞在時間、資料経由での応募数などをツール(Google Analyticsなど)で計測します。どのスライドで離脱が多いかを分析することも有効です。

- 質的データ: カジュアル面談や面接の場で、候補者に「資料のどの部分が印象に残りましたか?」「分かりにくかった点はありますか?」と直接フィードバックを求めます。また、社内のメンバーからも意見を募りましょう。

【改善(PDCAサイクル)】

収集したデータやフィードバックを元に、資料の内容やデザインを改善していきます。例えば、「福利厚生のスライドの離脱率が高い」のであれば、「もっと具体的な利用実績を追記しよう」とか、「専門用語が分かりにくい」という声が多ければ、「平易な言葉に修正しよう」といった改善策が考えられます。

この「作成(Plan & Do)→ 公開(Do)→ 効果測定(Check)→ 改善(Action)」というPDCAサイクルを回し続けることで、採用ピッチ資料は、時代の変化や自社の成長に合わせて進化し続ける、強力な採用資産となります。

採用ピッチ資料に入れるべき12の構成要素

採用ピッチ資料の構成に「絶対の正解」はありませんが、多くの企業で採用され、候補者の満足度が高いとされる定番の構成要素が存在します。ここでは、その代表的な12の要素について、それぞれどのような内容を盛り込むべきかを具体的に解説します。自社の状況やターゲットに合わせて、これらの要素を取捨選択・再構成し、最適なストーリーラインを構築しましょう。

① 会社概要

資料の冒頭に配置される、企業の基本的なプロフィールです。人間で言えば自己紹介にあたる部分で、候補者に「どこの、どんな会社なのか」を簡潔に伝え、信頼性を担保する役割があります。情報は正確かつ簡潔にまとめるのがポイントです。

- 盛り込むべき内容:

- 会社名(正式名称)

- 設立年月日

- 所在地(本社および主要な拠点)

- 代表者名(顔写真付きだと親近感が湧きます)

- 資本金

- 従業員数

- 事業内容(一行程度で簡潔に)

- 会社の沿革(主要なマイルストーンを年表形式で見せると分かりやすい)

- 公式サイトやSNSアカウントへのリンク

ここでの目的は詳細な説明ではなく、基本的な事実を提示することです。あまり時間をかけずに、次のミッション・ビジョンのパートへスムーズに繋げることが重要です。

② ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)

採用ピッチ資料の「心臓部」とも言える、最も重要なパートです。候補者が給与や待遇といった条件面だけでなく、企業の「思想」や「志」に共感できるかどうかを判断するための根幹となる情報です。

- ミッション(Mission: 存在意義):

- 「私たちは、社会においてどのような役割を果たし、何を成し遂げるために存在するのか」という企業の使命を定義します。創業者の想いや、解決したい社会課題などをストーリーとして語ると、候補者の感情に訴えかけやすくなります。

- ビジョン(Vision: 目指す未来):

- ミッションを遂行した結果、中長期的にどのような世界や未来を実現したいのかを描きます。壮大であっても、ワクワクするような未来像を具体的に示すことで、候補者に「その未来を一緒に創りたい」と思わせることができます。

- バリュー(Value: 行動指針):

- ミッションを達成し、ビジョンを実現するために、社員が日々どのような価値観を大切にし、どのように行動すべきかを示したものです。「誠実であれ」「常に挑戦せよ」「チームワークを尊重する」など、具体的な行動レベルに落とし込まれた言葉で表現します。バリューは、カルチャーフィットを測る上で極めて重要な指標となります。

MVVは、ただ言葉を並べるだけでなく、なぜそのMVVが生まれたのかという背景や、実際の業務でどのように体現されているかの具体例を添えることで、より説得力が増します。

③ 事業・サービス内容

「この会社は、具体的に何をやっているのか」を分かりやすく説明するパートです。特に、BtoB事業や専門性の高いサービスを展開している場合、業界外の候補者にも理解できるよう、専門用語を避け、図解などを多用して説明する工夫が求められます。

- 盛り込むべき内容:

- 事業領域(ドメイン)

- 主要な製品・サービスの内容

- ターゲットとなる顧客は誰か

- その製品・サービスが、顧客のどのような課題を解決しているのか(Before/After)

- ビジネスモデル(どのように収益を上げているか)

- 競合との違いや、独自の強み(ユニークセリングプロポジション)

複数の事業を展開している場合は、それぞれの事業の関係性やポートフォリオを俯瞰できる図があると、全体の理解が深まります。

④ 市場の魅力と今後の事業展望

候補者は、入社する企業に将来性があるかどうかを非常に気にします。このパートでは、自社が戦っている市場の大きさや成長性、そしてその中で今後どのように事業を拡大していくのかというロードマップを示すことで、候補者の期待感を醸成します。

- 盛り込むべき内容:

- 事業が属する市場の規模や成長率(第三者機関の調査データなどを引用すると客観性が増します)

- 市場におけるトレンドや追い風

- 短期・中期・長期の事業計画やロードマップ

- 計画中の新規事業や海外展開の構想

- 今後直面するであろう課題や、それを乗り越えるための戦略

自社の成長と候補者自身のキャリア成長を重ね合わせられるような、夢のある未来を語ることが重要です。

⑤ 組織体制と企業文化(カルチャー)

「どんな組織で、どんな雰囲気の中で働くことになるのか」を伝えるパートです。入社後の働き方を具体的にイメージしてもらうために、リアルな情報を提供することが求められます。

- 盛り込むべき内容:

- 組織図(部署の構成やレポートラインが分かるもの)

- 職種別の人員構成比(エンジニア、セールス、マーケターなど)

- 意思決定のプロセス(トップダウンか、ボトムアップか)

- コミュニケーションの文化(使用ツール、定例会議の頻度、1on1の文化など)

- 評価制度(どのような基準で評価され、給与や昇進が決まるか)

- 社内イベントや部活動など、部署を超えた交流の機会

「風通しが良い」「アットホーム」といった抽象的な言葉だけでなく、それを裏付ける具体的な制度やエピソードを交えて説明することで、説得力が高まります。

⑥ メンバー紹介

「誰と働くことになるのか」は、候補者にとって最大の関心事の一つです。経営陣だけでなく、将来の同僚となるかもしれない現場のメンバーを紹介することで、親近感を抱かせ、入社後の人間関係に対する不安を和らげます。

- 盛り込むべき内容:

- 経営陣、役員の紹介(経歴、担当領域、人柄が伝わる一言)

- 各部署のマネージャーやリーダーの紹介

- 様々な職種の現場社員の紹介

- 各メンバーのプロフィール(顔写真、氏名、所属、経歴、入社理由、仕事のやりがい、趣味など)

- 新卒や中途入社、女性社員、パパ・ママ社員など、多様なバックグラウンドを持つ社員を紹介すると、より多くの候補者が自分を投影しやすくなります。

⑦ 働き方・働く環境

リモートワークやフレックスタイムが普及した現代において、柔軟な働き方が可能かどうかは、企業選びの重要な基準となっています。

- 盛り込むべき内容:

- 勤務制度(リモートワーク、フレックスタイム、裁量労働制などの有無と運用実態)

- 勤務時間(標準的な始業・終業時間、平均残業時間)

- 休日・休暇(年間休日数、有給休暇取得率、長期休暇制度など)

- オフィス環境(執務スペース、会議室、集中ブース、リフレッシュエリアなどの写真)

- 使用しているPCのスペックや、コミュニケーションツール(Slack, Google Workspaceなど)

制度として存在するだけでなく、実際にどの程度利用されているかという「実態」を伝えることが、信頼性を高める上で重要です。

⑧ 福利厚生

福利厚生は、社員の生活を支え、働きやすさを向上させるための重要な制度です。法定福利(社会保険など)はもちろんのこと、企業独自のユニークな制度をアピールすることで、他社との差別化を図ることができます。

- 盛り込むべき内容:

- 住宅関連(家賃補助、社宅など)

- 健康支援(健康診断、人間ドック補助、ジム利用補助など)

- 自己成長支援(書籍購入補助、資格取得支援、セミナー参加費補助など)

- 育児・介護支援(時短勤務、ベビーシッター補助、介護休暇など)

- その他、ユニークな制度(ランチ補助、シャッフルランチ、部活動支援、リファラル採用報酬など)

ただ制度を羅列するだけでなく、社員が実際に利用している様子を写真やコメントで紹介すると、より魅力が伝わります。

⑨ 募集中のポジション・募集要項

具体的にどのような人材を求めているのかを明確に提示します。単なる職務記述書ではなく、そのポジションのミッションややりがい、チーム内での役割などを伝えることが重要です。

- 盛り込むべき内容:

- 募集職種名

- そのポジションに期待するミッションや役割

- 具体的な業務内容

- 必須スキル・経験(Must)

- 歓迎スキル・経験(Want)

- 想定されるキャリアパス

複数のポジションを募集している場合は、一覧で分かりやすく見せると良いでしょう。

⑩ 求める人物像

スキルや経験といった「CAN(できること)」だけでなく、価値観やスタンスといった「WILL(やりたいこと)」「MUST(すべきこと)」の側面から、どのような人物と一緒に働きたいかを伝えます。

- 盛り込むべき内容:

- 企業のバリューに共感してくれる人

- チームワークを大切にする人

- 主体性や当事者意識を持って仕事に取り組める人

- 変化や挑戦を楽しめる人

- 自社のカルチャーにフィットする人物像を具体的に言語化することで、候補者自身によるセルフスクリーニングを促し、ミスマッチを防ぎます。

⑪ 選考プロセス・フロー

応募から内定・入社までの具体的なステップを明示することで、候補者の不安を解消し、安心して選考に進んでもらうことができます。

- 盛り込むべき内容:

- 書類選考 → 一次面接 → 二次面接 → 最終面接 → 内定といった一連の流れ

- 各選考ステップの目的(例:一次面接はカルチャーフィット、二次面接はスキルチェック)

- 面接官の役職(例:一次は現場リーダー、二次は部長、最終は役員)

- 選考期間の目安(応募から内定まで、おおよそ何週間か)

- オンライン面接か、対面面接か

選考フローを可視化することで、プロセス全体の見通しが立ち、候補者の心理的な負担を軽減できます。

⑫ カジュアル面談の案内

「いきなり選考に応募するのはハードルが高い」と感じる潜在候補者層に向けて、気軽な情報交換の場としてカジュアル面談の機会を設けていることをアピールします。

- 盛り込むべき内容:

- カジュアル面談の目的(選考ではなく、相互理解の場であること)

- 話を聞ける相手(現場のエンジニア、人事担当者など)

- 想定される時間と内容

- 申し込み方法への導線(申し込みフォームへのリンクなど)

応募への入り口を複数用意しておくことで、より多くの候補者との接点を創出することができます。

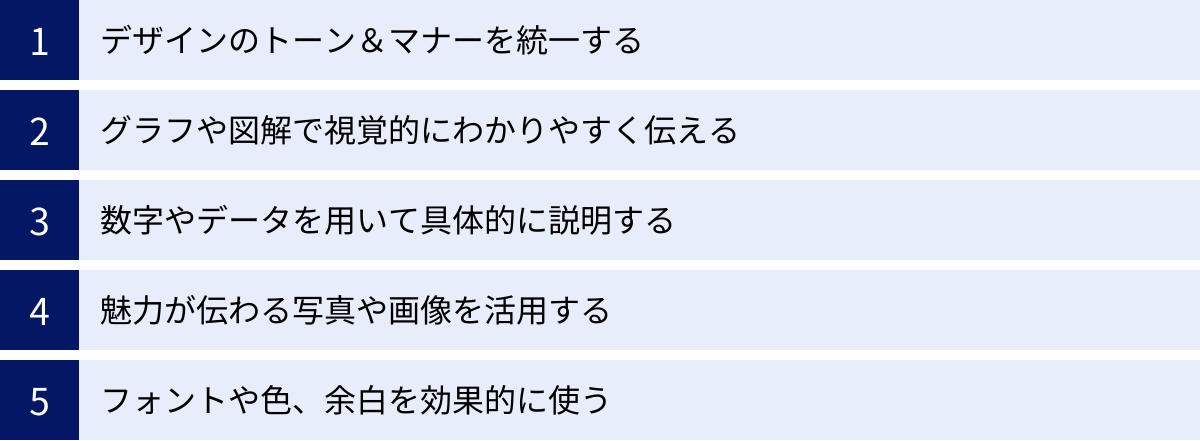

採用ピッチ資料を魅力的にするデザインのポイント

採用ピッチ資料において、内容は当然重要ですが、その内容を効果的に伝えるためには「デザイン」の力が不可欠です。どんなに素晴らしい内容でも、デザインが雑然としていて読みにくければ、候補者に最後まで読んでもらえず、魅力は半減してしまいます。ここでは、資料を格段に魅力的に見せるための5つのデザインポイントを解説します。

デザインのトーン&マナーを統一する

トーン&マナー(トンマナ)とは、デザイン全体の一貫性を保つためのルールのことです。資料全体でトンマナが統一されていると、洗練されたプロフェッショナルな印象を与え、企業のブランドイメージを効果的に伝えることができます。

- コーポレートカラーの活用: 企業のロゴやWebサイトで使われているメインカラー、サブカラー、アクセントカラーを基調にスライドをデザインします。色数を絞り(基本は3〜4色)、役割を決めて使うことで、まとまりのある印象になります。

- フォントの統一: 資料全体で使用するフォントを1〜2種類に限定します。見出し用と本文用でフォントを変えるのは効果的ですが、多用しすぎると雑然とします。可読性が高く、企業のイメージに合ったフォントを選びましょう。

- レイアウトの統一: 各スライドのタイトル、本文、画像などの配置ルールを決め、一貫したレイアウトを保ちます。テンプレート機能を使えば、容易に統一感のあるレイアウトを維持できます。

トンマナを統一することは、単に見た目を美しくするだけでなく、「細部までこだわりを持つ信頼できる企業である」という無言のメッセージを候補者に伝える効果もあります。

グラフや図解で視覚的にわかりやすく伝える

人間は、テキスト情報よりもビジュアル情報の方が、はるかに速く、そして記憶に残りやすいと言われています。複雑な情報や、数値データを伝える際には、積極的にグラフや図解を活用しましょう。

- グラフの活用:

- 売上や従業員数の推移 → 棒グラフや折れ線グラフ

- 人員構成や売上構成比 → 円グラフや帯グラフ

- これらのグラフを用いることで、数値の変動や比率が直感的に理解できます。

- 図解(ダイアグラム)の活用:

- 事業モデルやサービス提供の流れ → フローチャート

- 組織構造 → 組織図

- 複数の要素の関係性 → 相関図やベン図

- 文章で説明すると長くなる複雑な関係性も、図解にすることで、全体像を瞬時に把握できます。

- インフォグラフィックの活用:

- 複数のデータや情報を、アイコンやイラストと組み合わせて一枚の絵として表現する手法です。例えば、「数字で見る〇〇社」といったスライドで、平均年齢、男女比、有給消化率などをアイコン付きで並べると、楽しく分かりやすく情報を伝えることができます。

文字ばかりのスライドが続くのを避け、適度にビジュアル要素を挟むことで、候補者を飽きさせず、集中力を維持させる効果も期待できます。

数字やデータを用いて具体的に説明する

「成長しています」「働きやすい環境です」といった曖昧で主観的な表現は、説得力に欠けます。候補者が本当に知りたいのは、その主張を裏付ける客観的な事実です。数字やデータを具体的に示すことで、資料の信頼性は飛躍的に高まります。

- (悪い例)「急成長中のスタートアップです」

- → (良い例)「売上は創業以来、年平均成長率150%を達成しています」

- (悪い例)「ワークライフバランスを重視しています」

- → (良い例)「全社の平均残業時間は月10.5時間、有給休暇の平均取得率は85%です」

- (悪い例)「女性も活躍できる職場です」

- → (良い例)「社員の男女比は6:4で、管理職に占める女性比率は30%です。産休・育休からの復職率は100%を維持しています」

このように、主張には必ず具体的な数字をセットで提示することを心がけましょう。これらのデータは、企業が自社の状況を客観的に把握し、誠実に伝えようとしている姿勢の表れでもあり、候補者からの信頼獲得に直結します。

魅力が伝わる写真や画像を活用する

写真は、企業の「リアルな空気感」を伝える上で最も効果的なツールの一つです。文章では伝えきれないオフィスの雰囲気や、社員の活き活きとした表情を届けることができます。

- ストックフォトは避ける: いかにもなモデルが笑顔で写っているフリー素材の写真は、かえって「本物ではない」という印象を与えてしまいます。多少クオリティが低くても、自社で撮影したオリジナルの写真を使いましょう。その方が、はるかにリアルで、親近感が湧きます。

- どんな写真を撮るか:

- オフィス環境: デザイン性の高いエントランス、開放的な執務エリア、リラックスできるカフェスペースなど。

- 働く様子: 真剣な表情でミーティングする姿、ホワイトボードで議論する風景、笑顔で雑談する一コマなど。

- 社員の集合写真: 全体朝会やイベント時の集合写真など、一体感が伝わるもの。

- 「人」にフォーカスする: 働く環境だけでなく、そこで働く「人」の魅力が伝わるような、自然な表情を切り取ることが重要です。

高品質な写真は、資料全体のクオリティを底上げし、候補者の「この環境で働いてみたい」という気持ちを強く刺激します。

フォントや色、余白を効果的に使う

デザインの基本的な要素であるフォント、色、余白を適切にコントロールすることで、資料の可読性とデザイン性を大きく向上させることができます。

- フォント:

- 可読性: 長文でも読みやすい、ゴシック体(例:游ゴシック、ヒラギノ角ゴ、Noto Sans JP)を本文に使うのが一般的です。

- 視認性: 見出しには、少し太めでインパクトのあるフォントを使うと、メリハリが生まれます。

- サイズ: スライドのタイトル、見出し、本文でフォントサイズに明確な差をつけることで、情報の階層構造が分かりやすくなります。

- 色:

- 使いすぎない: 色を多用すると、どこが重要なのかが分からなくなり、目が疲れてしまいます。ベースカラー、メインカラー、アクセントカラーの基本3色に絞り、アクセントカラーは特に強調したい箇所(重要な数字やキーワードなど)に限定して使うと効果的です。

- 余白:

- 余白は「何もない空間」ではなく、情報を整理し、読みやすくするための重要なデザイン要素です。情報を詰め込みすぎず、要素と要素の間に十分な余白(マージン)を取ることで、視線がスムーズに流れ、圧迫感のない洗練された印象になります。スライドの上下左右にも十分な余白を確保しましょう。

これらの細やかな配慮が、読み手である候補者への「おもてなし」となり、企業全体の印象を向上させます。

採用ピッチ資料の効果的な活用方法

丹精込めて作成した採用ピッチ資料も、ただ社内に保管しておくだけでは意味がありません。その効果を最大化するためには、採用ファネルの各段階で、戦略的に候補者に届ける必要があります。ここでは、代表的な3つの活用方法を紹介します。

採用サイトやSNS、オウンドメディアで公開する

採用ピッチ資料をWeb上で一般公開することは、不特定多数の潜在候補者に対して、能動的に自社の魅力をアピールするための最も基本的な活用方法です。これにより、企業の認知度向上と採用ブランディングの強化が期待できます。

- 採用サイトに掲載する:

- 採用サイトのトップページや会社紹介ページなど、目立つ場所に資料を埋め込み、誰でも自由に閲覧・ダウンロードできるようにします。SlideShareやSpeaker Deckのようなスライド共有サービスにアップロードし、それを埋め込むのが一般的です。

- 採用サイトは、企業に興味を持った候補者が必ず訪れる場所です。ここに網羅的な情報がまとまった採用ピッチ資料を置いておくことで、候補者の企業理解を深め、応募への意欲を高めることができます。

- SNSで発信する:

- オウンドメディアで紹介する:

- 自社で運営しているブログやnoteなどのオウンドメディアで、「採用ピッチ資料をリニューアルしました!」といった記事を公開するのも効果的です。記事の中では、資料作成の背景、込めた想い、特に見てほしいポイントなどをストーリーとして語ることで、単に資料を公開するだけよりも、さらに深い共感を呼ぶことができます。資料へのリンクを貼ることで、スムーズな誘導が可能になります。

これらのチャネルで公開することで、採用ピッチ資料は24時間365日働き続ける、優秀な広報担当者となるのです。

スカウトメールに添付して送る

ダイレクトリクルーティング(企業が候補者に直接アプローチする採用手法)において、採用ピッチ資料は絶大な効果を発揮します。

- スカウトメールの返信率向上:

- 候補者は日々、多くの企業からスカウトメールを受け取っています。その中で自社のメールに注目してもらうためには、工夫が必要です。

- メールの文面に採用ピッチ資料のURLを記載し、「弊社の事業やカルチャーについて、こちらの資料に詳しくまとめておりますので、ぜひご覧ください」と一言添えるだけで、メールの価値は格段に上がります。

- 候補者は、限られたメールの文章だけでは分からない企業のリアルな情報を、自分のペースで確認できます。 これにより、企業への興味関心が高まり、結果として「まずは話を聞いてみよう」という気持ちになりやすく、スカウトメールへの返信率や面談承諾率の向上が期待できます。

- ミスマッチの事前防止:

- 候補者が面談の前に資料を読み込むことで、企業のミッションやカルチャーについてある程度の理解が深まります。その上で、「この会社は自分に合っているかもしれない」と感じた候補者だけが面談に進むことになるため、面談設定後のミスマッチやドタキャンを減らす効果も期待できます。

スカウトメールは、採用ピッチ資料という「プレゼント」を添えることで、単なるオファーから、候補者への魅力的な「招待状」へと変わるのです。

カジュアル面談や面接で共有する

採用ピッチ資料は、候補者と直接対話する選考の場においても、コミュニケーションを円滑にし、相互理解を深めるための強力なツールとなります。

- アイスブレイクと会社説明の効率化:

- カジュアル面談や一次面接の冒頭で、画面共有をしながら採用ピッチ資料を見せることで、スムーズに会社説明を行うことができます。これにより、面接官による説明のばらつきを防ぎ、一貫した情報を伝えることができます。

- 口頭だけの説明よりも、ビジュアルを交えた方が候補者の理解は深まります。また、説明時間を短縮できるため、候補者からの質問に答えたり、候補者の経験やスキルを深掘りしたりといった、より本質的な対話に多くの時間を割くことができます。

- 対話のきっかけ作り:

- 資料を一通り説明した後に、「この中で、特にどの部分に興味を持ちましたか?」と問いかけることで、候補者の価値観や興味の方向性を知るきっかけになります。

- 候補者からの質問に対して、「その点については、こちらのスライドで詳しく説明しています」と該当ページを見せながら回答することで、より具体的で分かりやすい説明が可能になります。

- 逆質問の促進:

- 面接の最後に、「本日の説明や資料の中で、さらに詳しく知りたい点や、疑問に思った点はありますか?」と問いかけることで、候補者からの逆質問を促すことができます。質の高い逆質問は、候補者の志望度の高さや思考の深さを示す重要な指標となります。

このように、採用ピッチ資料は、採用プロセスのあらゆる場面で活用できる万能ツールです。作成して終わりにするのではなく、様々なシーンで積極的に活用することで、その価値を最大限に引き出しましょう。

採用ピッチ資料の作成におすすめのツール4選

採用ピッチ資料を作成する際には、適切なツールを選ぶことが、作業の効率と資料のクオリティを大きく左右します。ここでは、多くの企業で利用されている代表的なプレゼンテーション作成ツールを4つ紹介します。それぞれの特徴を比較し、自社の環境や目的に合ったツールを選びましょう。

| ツール名 | 特徴 | メリット | デメリット | おすすめのユーザー |

|---|---|---|---|---|

| PowerPoint | Microsoft社が提供するプレゼンテーションソフトの定番。 | 多くのビジネスパーソンが操作に慣れている。オフラインで作業可能。豊富な機能。 | 共同編集機能がやや弱い。デザインの自由度はCanvaに劣る場合がある。 | 多くの社員がWindows PCを利用している企業。既存の資料を流用したい場合。 |

| Google スライド | Googleが提供するクラウドベースの無料プレゼンテーションツール。 | 複数人でのリアルタイム共同編集が非常にスムーズ。Web上で簡単に共有可能。無料。 | PowerPointに比べると高度な機能やエフェクトは少ない。オフライン利用に制限。 | チームでの共同作業を重視する企業。コストを抑えたいスタートアップ。 |

| Keynote | Apple製品に標準搭載されているプレゼンテーションアプリ。 | 洗練された美しいデザインのテンプレートが豊富。直感的な操作性。 | MacやiOSデバイスユーザーが中心。Windowsユーザーとの互換性に課題。 | 社員の多くがMacを利用しているデザイン志向の企業。 |

| Canva | オンラインで使えるグラフィックデザインツール。プレゼン機能も充実。 | デザイン経験がなくてもプロ級の資料が作成可能。 豊富なテンプレートと素材。 | 無料プランでは機能や素材に制限あり。複雑なデータ連携やグラフ作成は専門ソフトに劣る。 | デザインに自信がない、またはデザイナーがいない企業。ビジュアル重視の資料を作りたい場合。 |

① PowerPoint

Microsoft Officeスイートに含まれる、プレゼンテーションソフトの代名詞的存在です。世界中のビジネスシーンで広く利用されており、操作に慣れている人が多いのが最大の強みです。

- メリット:

- 普及率の高さ: 多くのPCにプリインストールされており、社内外でのファイルのやり取りがスムーズです。操作方法を知っている社員が多いため、教育コストがかかりません。

- 豊富な機能: アニメーションや画面切り替え効果、図形の詳細な編集機能など、プレゼンテーションをリッチにするための機能が豊富に揃っています。

- オフライン作業: ファイルをローカルに保存するため、インターネット環境がない場所でも作業が可能です。

- デメリット:

- 共同編集: Microsoft 365版では共同編集機能が強化されていますが、Googleスライドほどのリアルタイム性や手軽さはありません。ファイルのバージョン管理が煩雑になりがちです。

- デザイン性: 標準のテンプレートはややビジネスライクなものが多く、モダンでおしゃれなデザインを作るには、ある程度のスキルとセンスが求められます。

参照:Microsoft PowerPoint公式サイト

② Google スライド

Googleが提供する、ブラウザ上で動作する無料のプレゼンテーションツールです。特に、チームでの共同作業においてその真価を発揮します。

- メリット:

- 優れた共同編集機能: 複数のメンバーが同じスライドを同時に、リアルタイムで編集できます。 誰がどこを編集しているかがカーソルで表示され、コメント機能でのやり取りもスムーズです。採用ピッチ資料のように、複数の部署から情報を集めて作成する場合に非常に便利です。

- 共有の容易さ: 作成した資料はURLを発行するだけで簡単に共有できます。閲覧権限や編集権限も細かく設定可能です。

- コスト: Googleアカウントがあれば誰でも無料で利用できます。

- デメリット:

- 機能のシンプルさ: PowerPointに比べると、高度なアニメーションや複雑な図形描画機能は限定的です。

- オフライン利用: 基本的にはオンラインでの利用が前提となります。オフラインでも編集は可能ですが、事前の設定が必要です。

参照:Google スライド公式サイト

③ Keynote

Appleが開発し、Mac、iPhone、iPadに標準で搭載されているプレゼンテーションアプリです。Apple製品らしい、洗練されたデザインと直感的な操作性が特徴です。

- メリット:

- 美しいデザイン: プロのデザイナーが作成したような、高品質で美しいテンプレートが豊富に用意されています。簡単な操作で、見栄えの良いスライドを作成できます。

- 直感的なUI: シンプルで分かりやすいインターフェースのため、初心者でも直感的に操作を覚えることができます。

- デメリット:

- プラットフォームの制約: 基本的にはAppleデバイスでの利用が前提です。Web版のKeynote for iCloudもありますが、機能が制限されており、Windowsユーザーとの共同作業には向いていません。社内で使用しているPCがMacに偏っている企業向けの選択肢と言えます。

参照:Apple Keynote公式サイト

④ Canva

オーストラリア発のオンライングラフィックデザインツールです。専門的なデザイン知識がなくても、ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、プロ並みのデザインを作成できるのが魅力です。

- メリット:

- 豊富なテンプレートと素材: 採用ピッチ資料に特化したテンプレートも多数用意されています。 また、何百万点もの写真、イラスト、アイコンといった素材を資料内で自由に利用できるため、ビジュアルリッチな資料を簡単に作成できます。

- デザインの容易さ: フォントの組み合わせや配色パターンなども提案してくれるため、デザインセンスに自信がない人でも、統一感のある美しい資料を作ることができます。

- 共同編集機能: Googleスライドと同様に、チームでの共同編集も可能です。

- デメリット:

- 無料プランの制限: 無料プランでも多くの機能が使えますが、魅力的なテンプレートや素材の多くは有料プラン(Canva Pro)でないと利用できません。

- プレゼン特化ではない: あくまでデザインツールの一部としてプレゼン機能があるため、PowerPointのような高度な発表者ツールやアニメーション機能は限定的です。

参照:Canva公式サイト

これらのツールの特徴を理解し、「誰が作るのか(個人のスキル)」「どう作るのか(共同作業の有無)」「どんな資料を作りたいのか(デザイン重視か機能重視か)」といった観点から、自社に最適なツールを選択しましょう。

まとめ

本記事では、現代の採用活動における強力な武器となる「採用ピッチ資料」について、その基礎知識から作成のメリット・デメリット、具体的な作り方のステップ、盛り込むべき構成要素、そしてデザインのポイントまで、幅広く解説してきました。

改めて、重要なポイントを振り返ります。

- 採用ピッチ資料は、単なる会社説明資料ではない。 候補者の共感を呼び、入社意欲を高めるための戦略的なコミュニケーションツールです。

- 作成することで、候補者の企業理解促進、採用工数の削減、入社後ミスマッチの防止、採用ブランディングの強化といった、多くのメリットが期待できます。

- 作成には、目的とペルソナの明確化 → 構成案の作成 → 情報収集 → 原稿・デザイン作成 → 公開・改善という5つのステップを踏むことが重要です。

- 資料には、MVVやカルチャー、働く人といった「企業の素顔」を伝える情報を、数字やデータ、リアルな写真を用いて具体的に、そして誠実に盛り込む必要があります。

- 作成した資料は、採用サイトやSNS、スカウトメール、面談など、あらゆる採用チャネルで活用することで、その効果を最大化できます。

採用市場の競争が激化し、候補者の価値観が多様化する現代において、企業は「選ばれる」ための努力をこれまで以上に求められています。採用ピッチ資料は、その努力を結実させるための中核的な役割を担います。

採用ピッチ資料の作成は、未来の仲間と出会うための「ラブレター」を書くようなものです。自社が何を大切にし、どこを目指し、どんな仲間を求めているのか。その想いを真摯に、そして情熱的に伝えることで、きっと素晴らしい出会いが生まれるはずです。

この記事が、あなたの会社の魅力を最大限に引き出し、採用活動を成功に導く一助となれば幸いです。