企業の成長に不可欠な人材採用。その成否を大きく左右するのが、企業の「顔」とも言える採用ページの存在です。求人サイトに情報を掲載するだけでは、自社の本当の魅力を伝えきれず、数多の企業の中に埋もれてしまいがちです。現代の求職者は、給与や待遇といった条件面だけでなく、企業理念への共感や、共に働く仲間、働きがいといった「定性的な価値」を重視する傾向が強まっています。

このような状況において、自社の魅力を余すことなく伝え、求職者との深いエンゲージメントを築くためのプラットフォームとして、採用ページの重要性はますます高まっています。魅力的な採用ページは、ただ応募者を集めるだけでなく、入社後のミスマッチを防ぎ、企業のファンを増やし、ひいては長期的な採用コストの削減にも繋がる強力な武器となります。

しかし、いざ採用ページを作ろうと思っても、「何から手をつければいいのか分からない」「どんなコンテンツを載せれば応募が増えるのか」「制作にはどれくらいの費用がかかるのか」といった疑問や不安を抱える採用担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そうした疑問を解消し、応募者から選ばれる魅力的な採用ページを作るためのノウハウを、網羅的かつ具体的に解説します。採用ページの基本的な役割から、作成のメリット、具体的な作り方のステップ、掲載すべき必須コンテンツ、そして効果を高めるためのポイントまで、順を追って詳しく見ていきましょう。

目次

採用ページとは

採用ページとは、企業が自社の採用活動を目的として独自に開設・運営するWebサイトのことです。採用サイト、リクルーティングサイトとも呼ばれます。このページは、企業の公式ウェブサイト(コーポレートサイト)の一部として設けられることもあれば、完全に独立したドメインで運営されることもあります。

その最大の目的は、求職者に対して、求人情報だけでなく、企業の理念、ビジョン、事業内容、社風、働く人々の姿といった、多角的で深い情報を提供することにあります。求人サイトのような定型的なフォーマットに縛られることなく、テキスト、写真、動画など、さまざまな表現方法を駆使して、自社ならではの魅力を自由に発信できるのが特徴です。

求職者は、企業の採用ページを訪れることで、「この会社で働いたらどんな毎日が待っているのだろう」「どんな人たちと一緒に働くことになるのだろう」「自分の価値観と合っているだろうか」といった、よりリアルで具体的なイメージを掴むことができます。企業側にとっては、単に応募者の母集団を形成するだけでなく、自社の価値観に共感し、カルチャーにフィットする可能性の高い、質の高い候補者からの応募を促進するための重要な戦略的ツールとなります。

採用活動がますますオンライン中心となる現代において、採用ページは求職者が最初に訪れる「企業の玄関」であり、第一印象を決定づける重要な役割を担っています。そのため、戦略的に設計・構築された採用ページは、採用ブランディングを強化し、競争の激しい採用市場において他社との差別化を図る上で不可欠な存在と言えるでしょう。

採用ページと求人サイトの違い

採用活動において、採用ページと求人サイトはどちらも重要な役割を果たしますが、その目的や特性は大きく異なります。両者の違いを理解し、適切に使い分けることが、採用成功への鍵となります。

| 比較項目 | 採用ページ(自社サイト) | 求人サイト(外部メディア) |

|---|---|---|

| 情報の自由度 | 非常に高い。デザイン、コンテンツ、構成など全て自由に設計可能。 | 低い。決められたフォーマットや文字数制限の中で情報を掲載。 |

| 伝えられる情報量 | 無制限。動画や社員インタビューなど、深掘りした情報を掲載できる。 | 限定的。主に募集要項や待遇などの基本情報が中心。 |

| ブランディング効果 | 高い。企業独自の理念や文化を伝え、ブランドイメージを構築できる。 | 低い。他社と横並びで比較されるため、独自性を出しにくい。 |

| ターゲット層 | 自社に興味を持つ「潜在層」から「顕在層」まで幅広くアプローチ可能。 | 転職・就職活動中の「顕在層」が中心。 |

| コスト構造 | 初期制作費と維持費(サーバー代、更新費など)。長期的にはコスト削減に繋がる。 | 掲載料や成功報酬などが発生。短期的な出費が大きい場合がある。 |

| 競合との比較 | サイト内では他社情報がないため、自社の魅力に集中させやすい。 | 常に多数の競合他社と比較される環境。 |

| 主な目的 | 企業理解の促進、ミスマッチ防止、採用ブランディング、応募の質の向上 | 応募者数の確保(母集団形成)、短期的な人員補充 |

求人サイトは、例えるなら「百貨店やショッピングモール」です。多くの人が集まる場所に出店することで、幅広い層に自社の求人を知ってもらう機会を得られます。特に、いますぐにでも転職・就職したいと考えている「顕在層」にアプローチするには非常に効果的です。しかし、店内には競合他社の商品(求人)もずらりと並んでおり、顧客(求職者)は条件面を中心にシビアに比較検討します。そのため、給与や休日といった分かりやすいスペックで優位に立てないと、なかなか注目してもらえないという側面があります。

一方、採用ページは「自社ブランドの専門店(フラッグシップストア)」に例えられます。外観から内装、商品の陳列方法、スタッフの接客まで、すべてを自社のブランドコンセプトに基づいて設計できます。訪れた顧客(求職者)に対して、商品の背景にあるストーリーや作り手の想いをじっくりと伝え、深いレベルでの共感やファン化を促すことが可能です。求人サイトで興味を持った求職者が、さらに詳しい情報を求めて訪れる「受け皿」としての役割も担います。

理想的な採用戦略は、これら二つを連携させることです。求人サイトで広く認知を獲得し、興味を持ってくれた求職者を自社の採用ページに誘導します。そして、採用ページでしか伝えられない深い情報やリアルな魅力を提供することで、企業理解を深めてもらい、応募への意欲を高め、最終的には入社後のミスマッチを防ぐ。このように、求人サイトを「集客」の入り口、採用ページを「動機づけ・口説き」の場として使い分けることで、採用活動全体の効果を最大化できるのです。

採用ページを作成する3つのメリット

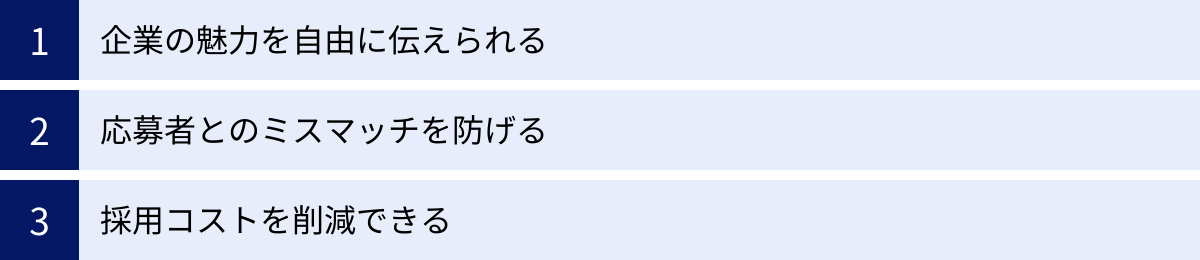

時間とコストをかけて採用ページを作成することには、それに見合うだけの大きなメリットが存在します。ここでは、採用ページがもたらす代表的な3つのメリットについて、それぞれ詳しく解説します。

① 企業の魅力を自由に伝えられる

採用ページを作成する最大のメリットは、求人サイトの画一的なフォーマットでは伝えきれない、自社ならではの魅力を自由な形式で、かつ深く伝えられる点にあります。

多くの求人サイトでは、掲載できる情報が募集要項や待遇、簡単な会社概要などに限定され、デザインのカスタマイズもほとんどできません。そのため、どの企業も似たような見た目になり、他社との差別化を図ることが困難です。給与や休日といった「条件面」での比較に終始しやすく、独自の企業文化や働きがいといった、目に見えない価値を伝えるには限界があります。

しかし、自社で運営する採用ページであれば、そうした制約は一切ありません。

例えば、以下のようなコンテンツを通じて、企業の魅力を多角的に表現できます。

- ビジョンを語る代表メッセージ動画: 代表の熱い想いや人柄を、テキストだけでは伝わらない熱量と共に届ける。

- 社員のリアルな声を集めたインタビュー記事: 仕事のやりがい、失敗談、職場の雰囲気などを、社員自身の言葉で語ってもらうことで、求職者は入社後の自分を具体的にイメージできます。

- 躍動感あふれるオフィス紹介動画: 活気あるオフィスの様子や、社員同士がコミュニケーションを取る自然な風景を見せることで、文章では伝わらない「空気感」を伝える。

- インフォグラフィックで示す「数字で見る自社」: 平均年齢、男女比、有給取得率、育休からの復職率といったデータを視覚的に分かりやすく表現し、客観的な事実に基づいた働きやすさをアピールする。

- プロジェクトの裏側を語る開発ストーリー: 一つのサービスや製品が生まれるまでの苦労や喜びをストーリーとして見せることで、仕事への情熱やチームワークの素晴らしさを伝える。

このように、デザイン、コンテンツ、構成のすべてを自社の伝えたいメッセージに合わせて最適化できるため、求職者に対して強力なブランドイメージを植え付けることが可能です。「この会社、なんだか面白そう」「ここで働いてみたい」という、感情的な動機形成を促し、単なる労働条件だけではない、深いレベルでの共感を獲得することに繋がります。これは、数多の競合の中から自社を選んでもらうための、極めて重要な要素です。

② 応募者とのミスマッチを防げる

採用活動における大きな課題の一つが、入社後の「こんなはずじゃなかった」というミスマッチです。ミスマッチは、早期離職の原因となり、採用や教育にかけたコストが無駄になるだけでなく、社内の士気低下にも繋がりかねません。採用ページは、このミスマッチを未然に防ぐ上で非常に効果的なツールとなります。

その理由は、採用ページが企業の良い面だけでなく、リアルで正直な情報を多角的に提供できる場だからです。求人広告では、どうしても魅力的な側面が強調されがちですが、採用ページでは、より現実に即した情報を提供することが可能です。

例えば、以下のような情報発信がミスマッチの防止に役立ちます。

- 仕事の厳しさや課題も伝える: 華やかな成功事例だけでなく、日々の業務で直面する困難や、会社として乗り越えようとしている課題についても正直に言及します。「我々は今、こんな課題に挑戦しています。あなたの力が必要です」というメッセージは、困難を乗り越える意欲のある、主体的な人材に響きます。

- 多様なキャリアパスの提示: 一つの決まったキャリアパスだけでなく、様々な職種の社員インタビューを通じて、多様なキャリアの可能性があることを示します。これにより、求職者は自身のキャリアプランと照らし合わせ、長期的な視点で会社との相性を判断できます。

- 詳細な研修制度の公開: 入社後にどのような教育・研修を受け、どのようにスキルアップしていくのかを具体的に示すことで、「成長できる環境が整っていない」といった入社後の不満を防ぎます。

- 社員の座談会コンテンツ: 複数の社員による座談会やクロストークの様子を記事や動画にすることで、加工されていないリアルな人間関係や職場の雰囲気が伝わります。求職者は、自分がその輪の中に自然に溶け込めるかどうかを判断する材料を得られます。

このように、企業の良い面も課題も、カルチャーも、全てを包み隠さずオープンにすることで、求職者は十分な情報を得た上で応募の意思決定ができます。その結果、企業側も自社の実態を理解し、共感してくれた候補者と出会える確率が高まります。これは、採用の精度を高め、入社した社員が定着し、長期的に活躍してくれるための重要な土台作りと言えるでしょう。

③ 採用コストを削減できる

一見すると、採用ページの制作には初期投資が必要なため、コストがかかるように思えるかもしれません。しかし、長期的な視点で見ると、採用活動全体のコストを大幅に削減できるという大きなメリットがあります。

採用コストは、主に求人広告費や人材紹介会社への成功報酬手数料などで構成されています。特に、大手求人サイトへの掲載や人材紹介サービスの利用は、採用が成功するたびに高額な費用が発生し、企業の財政を圧迫する要因となりがちです。

採用ページは、こうした外部サービスへの依存度を下げ、コスト構造を改善する上で重要な役割を果たします。

- オウンドメディアとしての資産価値: 採用ページは、一度作成すれば企業の「資産」として永続的に活用できるオウンドメディアです。掲載期間が終われば消えてしまう求人広告とは異なり、継続的に情報を発信し、求職者を集め続けることができます。SEO(検索エンジン最適化)対策を適切に行うことで、「(地域名) 営業 転職」「(業界名) エンジニア 採用」といったキーワードで検索した求職者が、広告費をかけずに直接採用ページにたどり着くようになります。

- ダイレクトリクルーティングの拠点: 採用ページからの直接応募が増えれば、その分、求人広告費や人材紹介会社に支払う手数料を削減できます。例えば、一人あたり年収の30%~35%が相場とされる人材紹介手数料を削減できれば、そのインパクトは非常に大きいものになります。採用ページは、この「ダイレクトリクルーティング(直接採用)」を成功させるための中心的な拠点となります。

- 採用ブランディングによる応募の質の向上: 前述の通り、魅力的な採用ページは企業のファンを増やします。自社のビジョンやカルチャーに強く共感した求職者からの応募が増えるため、選考プロセスが効率化し、面接にかかる時間や人件費といった「見えないコスト」も削減できます。

もちろん、採用ページを公開してすぐに劇的な効果が現れるわけではありません。コンテンツを継続的に更新し、魅力を発信し続ける地道な努力が必要です。しかし、戦略的に運用された採用ページは、安定した応募者流入を生み出す強力なチャネルとなり、外部サービスへの依存から脱却し、コストパフォーマンスの高い持続可能な採用活動を実現します。これは、企業の経営基盤を強化する上でも非常に大きなメリットと言えるでしょう。

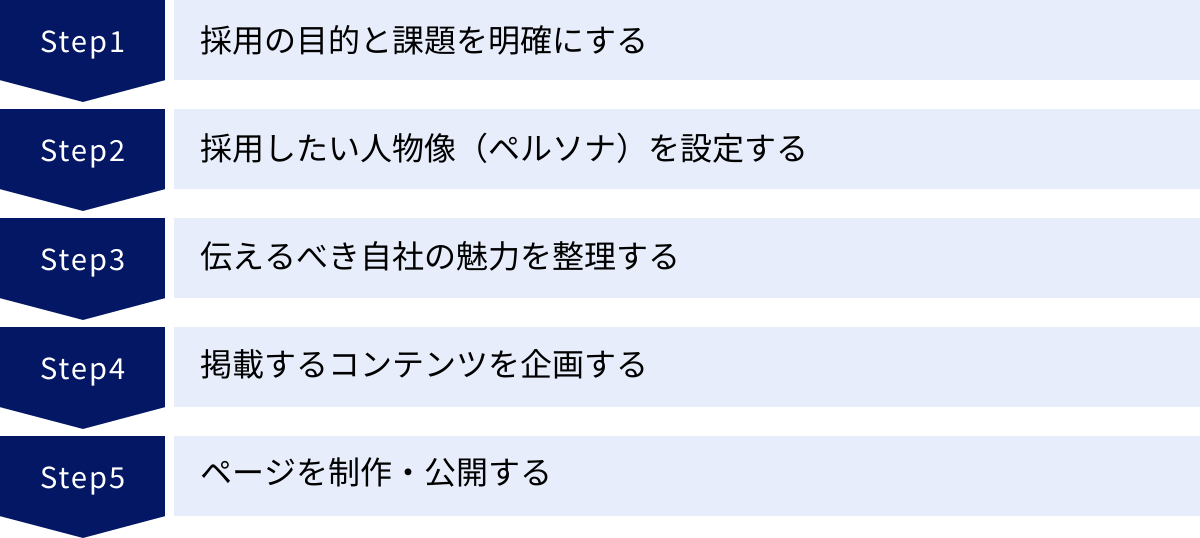

採用ページの作り方 5ステップ

魅力的な採用ページは、思いつきで作成できるものではありません。戦略的な計画に基づき、段階的にプロセスを進めていくことが成功の鍵となります。ここでは、採用ページを効果的に作成するための基本的な5つのステップを解説します。

① 採用の目的と課題を明確にする

すべての施策と同様に、採用ページの作成も「何のために作るのか」という目的(Goal)と、「現状の何が問題なのか」という課題(Problem)を明確にすることから始まります。この最初のステップが曖昧なまま進めてしまうと、誰にも響かない、効果の薄いページになってしまいます。

まず、採用の目的を具体的に定義しましょう。これは、企業の経営戦略や事業計画と密接に関連しているはずです。

- 目的の具体例:

- 「事業拡大に伴い、今後3年間で若手エンジニアを毎年10名ずつ採用したい」

- 「次世代のリーダー候補となる、マネジメント志向の強い中途人材を獲得したい」

- 「企業の知名度を向上させ、新卒採用におけるエントリー数を前年比150%にしたい」

- 「採用市場における自社のブランドイメージを再構築し、『働きがいのある会社』として認知されたい」

目的は、できるだけ具体的で測定可能なもの(SMARTの原則など)に設定することが重要です。

次に、その目的を達成する上で、現状の採用活動が抱えている課題を洗い出します。関係者(経営層、人事、現場マネージャーなど)で集まり、ブレインストーミングを行うと良いでしょう。

- 課題の具体例:

- 「求人サイトに出稿しても、ターゲットとする層からの応募が全くない」

- 「応募は来るものの、面接でのスキルや価値観のミスマッチが多い」

- 「内定を出しても、他社に流れてしまい、承諾率が低い」

- 「そもそも自社の知名度が低く、求職者に存在を知られていない」

- 「社員が自社の魅力を言語化できておらず、面接でうまくアピールできていない」

この「目的」と「課題」を明確に言語化することで、これから作る採用ページが果たすべき役割がクリアになります。例えば、「ミスマッチが多い」という課題があるならば、採用ページでは仕事のリアルな側面や企業文化を深く伝えるコンテンツを充実させるべき、という方向性が見えてきます。この最初の工程に時間をかけることが、後々の手戻りを防ぎ、プロジェクトを成功に導くための最も重要な土台となります。

② 採用したい人物像(ペルソナ)を設定する

採用の目的と課題が明確になったら、次に「誰に(Whom)」情報を届けたいのか、つまり採用したい人物像を具体的に設定します。この架空の理想的な人物像を「ペルソナ」と呼びます。

ペルソナを設定する目的は、ターゲットを絞り込み、その人物に響くメッセージやコンテンツを効果的に企画するためです。「20代の若手」といった漠然としたターゲット設定では、誰の心にも深く刺さるメッセージを作ることはできません。ペルソナを詳細に設定することで、採用チーム内で「この人に向けて作ろう」という共通認識が生まれ、コンテンツの方向性がブレにくくなります。

ペルソナ設定では、以下のような項目を具体的に掘り下げていきます。

- 基本情報: 年齢、性別、居住地、家族構成、最終学歴など

- 現在の仕事: 業種、職種、役職、年収、仕事内容、抱えている不満や課題

- スキル・経験: 保有スキル、資格、経験年数、得意なこと

- 価値観・性格: 仕事に求めること(成長、安定、社会貢献など)、性格、趣味、ライフスタイル

- 情報収集の方法: 転職活動で利用するメディア(求人サイト、SNS、エージェントなど)、情報収集時に重視するポイント、よく見るWebサイトや雑誌

これらの情報を基に、一人の人間としてリアリティのあるストーリーを描き出します。

- ペルソナ設定の(架空)具体例:Webマーケター職

- 名前: 佐藤 拓也(さとう たくや)

- 年齢: 28歳

- 職務経歴: 都内の中堅広告代理店で4年間、Web広告運用を担当。現在は事業会社のマーケティング部に所属して2年目。

- 現状の不満: 現在の会社はトップダウンの文化が強く、施策の自由度が低い。もっとデータに基づいた主体的な改善提案をしたいが、なかなか受け入れられない。分業制のため、マーケティング全体を見渡す機会が少ない。

- 求めること: 裁量権が大きく、スピーディーにPDCAを回せる環境。SEOやコンテンツマーケティングなど、未経験の領域にも挑戦し、スキルセットを広げたい。チームで協力しながら目標を達成することにやりがいを感じる。

- 情報収集: WantedlyやGreenなどのIT/Web業界に強い求人サイトをチェック。企業のブログ(オウンドメディア)や技術ブログを読み、どんな人がどんな考えで働いているかを重視する。

このようにペルソナを具体化することで、「佐藤さんなら、どんな情報が知りたいだろう?」「どんなメッセージが彼の心に響くだろう?」という視点でコンテンツを企画できるようになります。例えば、佐藤さん向けには、「現場主導で改善したマーケティング施策の事例」や「多様なスキルを持つメンバーとのクロストーク記事」、「未経験からSEOを学べる研修制度の紹介」といったコンテンツが有効だと考えられます。採用ページは、このペルソナに向けた「ラブレター」であると捉え、メッセージを研ぎ澄ませていくことが重要です。

③ 伝えるべき自社の魅力を整理する

採用の目的とペルソナが定まったら、次は「何を(What)」伝えるか、つまり自社の魅力を整理・言語化するステップに移ります。多くの企業が「自社の魅力は何か」と問われると、意外と答えに窮することがあります。このステップでは、社内に埋もれている魅力を客観的に洗い出し、ペルソナに響く形で再定義します。

魅力の整理には、マーケティングのフレームワークである「3C分析」を応用するのが効果的です。

- 自社(Company)の強み:

- 自社の製品・サービスの優位性は何か?

- 独自の技術やノウハウはあるか?

- 企業文化や社風の特徴は?(風通しが良い、挑戦を歓迎する、など)

- ユニークな福利厚生や制度はあるか?

- 社員はどんな点にやりがいや誇りを感じているか?

- →客観的な事実(データ)と、主観的な感情(社員の声)の両面から洗い出すことが重要です。社員アンケートやワークショップを実施するのも有効な手段です。

- 競合(Competitor)の分析:

- 同じ業界や職種で人材を募集している競合他社はどこか?

- 競合他社は採用ページや求人広告で何をアピールしているか?

- 競合他社と比較した際の、自社の優位性・劣位性は何か?

- →競合を知ることで、自社がアピールすべき独自の価値(差別化ポイント)が明確になります。

- 求職者(Customer/Candidate)のニーズ:

- ステップ②で設定したペルソナは、何を求めているか?

- 彼らが仕事や会社選びで重視する価値観は何か?(成長、安定、裁量権、社会貢献など)

- 彼らが抱える不安や疑問は何か?

- →求職者のニーズと自社の強みが重なる部分こそが、最も強くアピールすべき魅力となります。

この3つの視点から分析を行うことで、「自社が言いたいこと」ではなく、「ペルソナが聞きたい、かつ競合にはない、自社ならではの魅力」を戦略的に見つけ出すことができます。

例えば、「風通しが良い」という抽象的な魅力も、「月一度、役員と若手社員が直接対話するランチ会がある」「Slackのオープンチャンネルで誰もが自由に意見を発信できる文化がある」といった具体的なエピソードや制度に落とし込むことで、説得力が増します。

この段階で整理された魅力のリストが、次のステップで企画するコンテンツの核となります。魅力の発見と言語化は、採用ブランディングの根幹をなす非常に重要なプロセスです。

④ 掲載するコンテンツを企画する

これまでのステップで定義した「目的」「ペルソナ」「魅力」を基に、いよいよ採用ページに掲載する具体的なコンテンツを企画していきます。ここでは、「どの魅力を、どのコンテンツ形式で、ペルソナに届けるか」を設計します。

コンテンツは、求職者が企業理解を深め、応募意欲を高めていくプロセス(認知→興味・関心→比較・検討→応募)に合わせて、バランス良く配置することが理想です。後述する「必須コンテンツ15選」も参考にしながら、自社のペルソナに最適化されたコンテンツラインナップを考えましょう。

- コンテンツ企画の具体例(ペルソナ:佐藤 拓也さん向け)

- 目的: 裁量権の大きさと成長環境を伝え、主体的な人材からの応募を増やす。

- 伝えるべき魅力: 現場主導の文化、多様なスキルセットを持つチーム、挑戦を後押しする制度。

| 伝えたい魅力 | コンテンツ案 | 形式 | 目的・狙い |

|---|---|---|---|

| 現場主導の文化 | 現場マーケターのインタビュー記事 | 記事+写真 | 実際の施策事例を交え、どれくらいの裁量があるかを具体的に伝える。 |

| 現場主導の文化 | 失敗談も語るプロジェクトストーリー | 記事 | 挑戦と失敗を許容する文化を伝え、心理的安全性の高さをアピール。 |

| 多様なスキルセット | マーケター×エンジニア×デザイナーの座談会 | 記事 or 動画 | 職種を超えた連携の様子を見せ、チームで働く面白さを伝える。 |

| 成長できる環境 | 「1日の仕事の流れ」コンテンツ | 図解+テキスト | 広告運用だけでなく、分析や企画に割く時間も示し、業務の幅広さを見せる。 |

| 成長できる環境 | 教育・研修制度の紹介ページ | テキスト+図 | 資格取得支援や書籍購入補助など、スキルアップを支援する制度を網羅。 |

| 会社の方向性 | 代表メッセージ | 動画+テキスト | 会社のビジョンやマーケティングへの期待を語り、共感を促す。 |

このように、一つの魅力に対して複数のコンテンツを企画したり、一つのコンテンツに複数の魅力を盛り込んだりと、多角的にアプローチすることが重要です。

また、コンテンツの優先順位付けも行いましょう。すべてを一度に制作するのは困難な場合が多いため、「まずはこれだけは絶対に載せたい」というコアコンテンツと、「将来的には追加したい」というコンテンツを分けて計画を立てます。制作スケジュールや担当者を決め、プロジェクトとして管理していくことが成功のポイントです。

⑤ ページを制作・公開する

企画が固まったら、いよいよ制作フェーズに入ります。このステップは、デザイン、ライティング、写真・動画撮影、コーディング(Webサイト構築)など、専門的なスキルが求められる作業が多く含まれます。制作方法は、後述する「Web制作会社に依頼する」「採用サイト作成ツールを利用する」「自社で作成する」のいずれかを選択します。

どの方法を選択するにせよ、以下の点は共通して重要です。

- デザイン: 企業のブランドイメージや伝えたい雰囲気を反映させることが重要です。ペルソナが好むテイストを意識しつつ、清潔感と信頼性が感じられるデザインを目指します。また、スマートフォンでの閲覧が主流であるため、レスポンシブデザイン(PC、スマホ、タブレットなど、どの端末でも最適に表示されるデザイン)は必須です。

- ライティング: 企画意図に基づき、ペルソナの心に響く言葉を選びます。専門用語を使いすぎず、分かりやすい言葉で、正直かつ情熱的に語りかけるようなトーンを心がけます。

- 写真・動画: プロのカメラマンに依頼して高品質なものを撮影するのが理想ですが、社員が撮影したスナップ写真なども、リアルな雰囲気を伝える上で効果的です。特に、働く人々の「表情」が見える写真は、求職者に安心感と親近感を与えます。

- コーディング・実装: ページの表示速度は、ユーザー体験(UX)とSEOの両面で非常に重要です。画像サイズの最適化などを行い、ストレスなく閲覧できるサイトを目指します。

ページが完成したら、公開前に必ず複数人で最終チェックを行います。誤字脱字はないか、リンク切れはないか、表示崩れはないか、そして何よりも「企画した意図が正しく伝わるか」をペルソナの視点に立って確認します。

そして、公開はゴールではなく、新たなスタートです。採用ページは「作って終わり」ではなく、「育てていく」ものです。公開後は、Google Analyticsなどのツールを使ってアクセス解析を行い、「どのページがよく見られているか」「どの経路からの流入が多いか」などを分析します。その結果を基に、コンテンツの改善や追加を継続的に行い、PDCAサイクルを回していくことが、採用ページの効果を最大化するために不可欠です。

応募が増える採用ページに載せるべき必須コンテンツ15選

採用ページの目的は、求職者が必要とする情報を網羅的に提供し、企業への理解と共感を深めてもらうことです。ここでは、多くの魅力的な採用ページに共通して含まれている、応募を増やすための必須コンテンツを15種類紹介します。自社の状況に合わせて、これらの要素を組み合わせていきましょう。

① 企業理念・ビジョン・ミッション

これは企業の根幹をなす最も重要なコンテンツです。「何のためにこの会社は存在するのか(ミッション)」「社会に対してどんな価値を提供したいのか(ビジョン)」「そのために何を大切にするのか(バリュー)」を明確に言語化して伝えます。給与や待遇といった条件面だけでなく、企業の「志」に共感して入社する人材は、エンゲージメントが高く、長期的に活躍してくれる傾向があります。抽象的な言葉で終わらせず、具体的な事業活動と結びつけて説明することで、説得力が増します。

② 代表・役員からのメッセージ

企業のトップが、自らの言葉で会社の未来や事業にかける想い、そしてこれから仲間になる人材への期待を語るコンテンツです。代表の人柄や熱意が伝わることで、求職者は企業に対する信頼感と親近感を抱きます。テキストだけでなく、動画を用いると、表情や声のトーンからより多くの情報が伝わり、強いメッセージ性を発揮します。会社の「顔」が見えることは、求職者の安心に繋がります。

③ 事業内容・サービス紹介

「この会社は、一体何をしているのか?」という基本的な問いに、分かりやすく答えるコンテンツです。BtoB企業など、一般の消費者には馴染みの薄い事業を行っている場合は特に重要です。専門用語を多用せず、図解やイラスト、動画などを活用して、誰が読んでも理解できるように工夫しましょう。社会の中で自社の事業がどのような役割を果たしているのか、どんな課題を解決しているのかをストーリーとして語ることで、仕事の意義や社会貢献性をアピールできます。

④ 会社の沿革

会社の設立から現在に至るまでの歴史を紹介するコンテンツです。単なる年表ではなく、ターニングポイントとなった出来事や、困難を乗り越えたエピソードなどを盛り込むことで、企業のDNAや変遷を伝えるストーリーになります。安定性や成長性をアピールできるだけでなく、企業のこれまでの歩みを知ることで、求職者は未来への期待感を高めることができます。

⑤ 数字で見る自社データ

企業の客観的な事実を、インフォグラフィックなどを用いて視覚的に分かりやすく伝えるコンテンツです。「売上高推移」「従業員数」「平均年齢」「男女比」「有給休暇取得率」「育休・産休からの復職率」「平均残業時間」など、求職者が気になるであろうデータを公開することで、透明性の高い企業姿勢を示すことができます。説得力があり、企業の働きやすさや成長性を端的に伝えられる人気のコンテンツです。

⑥ 社員紹介・インタビュー

採用ページにおいて、最も人気があり、効果的なコンテンツの一つです。様々な職種、役職、年齢の社員に登場してもらい、「入社理由」「現在の仕事内容」「仕事のやりがいや厳しさ」「今後の目標」「未来の仲間へのメッセージ」などを語ってもらいます。求職者は、社員の姿に自分を重ね合わせ、入社後のキャリアや働き方を具体的にイメージできます。ロールモデルを示すことで、応募への動機付けを強力に後押しします。

⑦ 座談会・クロストーク

複数の社員(例えば、同部署のメンバー、新卒同期、女性社員、ワーキングマザーなど)が集まって特定のテーマについて語り合うコンテンツです。インタビューよりもリラックスした雰囲気になりやすく、社員同士の自然な会話から、職場のリアルな人間関係やカルチャーが垣間見えます。テキストだけでなく、動画や音声コンテンツにすることも効果的で、職場の「空気感」を伝えるのに最適です。

⑧ 1日の仕事の流れ

特に若手や未経験の求職者にとって、入社後の働き方をイメージする上で非常に役立つコンテンツです。職種ごとに、「出社してから退社するまで、どのようなスケジュールで動いているのか」を時系列で紹介します。打ち合わせ、デスクワーク、ランチ、同僚との雑談、退社後の過ごし方など、具体的なシーンを写真付きで紹介することで、働く日常をリアルに感じてもらうことができます。

⑨ 働き方・社風・文化

企業の「働きやすさ」や「カルチャー」を具体的に示すコンテンツです。リモートワークやフレックスタイム制度の導入状況、服装の自由度、副業の可否、評価制度の特徴、社内イベントや部活動の様子など、自社ならではの制度や文化をアピールします。キーワードを並べるだけでなく、実際にその制度を利用している社員の声などを交えて紹介すると、より魅力が伝わります。

⑩ オフィス・職場環境の紹介

社員が日常的に過ごす物理的な環境を紹介するコンテンツです。執務スペースはもちろん、会議室、リフレッシュスペース、カフェテリア、フリーアドレスの様子などを、写真や動画(オフィスツアー動画など)で紹介します。清潔感があり、機能的で、コミュニケーションが生まれやすい環境は、働くモチベーションに大きく影響します。特にデザイン性の高いオフィスは、それ自体が企業の魅力的なアピールポイントになります。

⑪ 福利厚生・社内制度

求職者が必ずチェックする重要な情報です。法律で定められた社会保険などはもちろん、住宅手当、家族手当、退職金制度、社員食堂、資格取得支援制度、書籍購入補助、リフレッシュ休暇など、企業独自のユニークな制度があれば積極的にアピールしましょう。制度の羅列だけでなく、「なぜこの制度を設けているのか」という背景にある想いを伝えることで、社員を大切にする企業姿勢を示すことができます。

⑫ 教育・研修制度

特に新卒や若手の求職者にとって、「入社後に成長できる環境があるか」は企業選びの重要な軸です。新入社員研修の内容、OJT(On-the-Job Training)の仕組み、メンター制度、階層別研修、スキルアップのための外部研修参加支援など、人材育成に対する考え方と具体的な制度を詳しく紹介します。成長意欲の高い優秀な人材を惹きつける上で欠かせないコンテンツです。

⑬ キャリアパス・キャリアプラン

「この会社で働き続けたら、どのようなキャリアを歩めるのか」という求職者の長期的な視点に応えるコンテンツです。入社後のステップアップのモデルケースを複数提示したり、実際にキャリアチェンジ(例:営業職から企画職へ異動)を経験した社員の事例を紹介したりします。将来のキャリア像を描きやすくすることで、求職者は安心して長期的な貢献を考えることができます。

⑭ 募集要項

採用活動の基本となる情報です。職務内容、応募資格(必須スキル・歓迎スキル)、給与、賞与、勤務地、勤務時間、休日・休暇、選考フローなどを、分かりやすく正確に記載します。他のコンテンツで企業への興味を高めた求職者が、最終的に応募を決意するための重要な情報源となるため、誤解のないよう丁寧な記述が求められます。複数の職種を募集している場合は、一覧で比較しやすいように工夫しましょう。

⑮ よくある質問(Q&A)

求職者から寄せられることが多い質問や、疑問に思いそうな点を先回りして回答するコンテンツです。「残業はどれくらいありますか?」「配属はどのように決まりますか?」「選考で重視する点は何ですか?」「産休・育休の取得実績は?」など、正直かつ具体的に回答することで、求職者の不安を解消し、企業の誠実な姿勢を伝えることができます。人事担当者の問い合わせ対応業務の効率化にも繋がります。

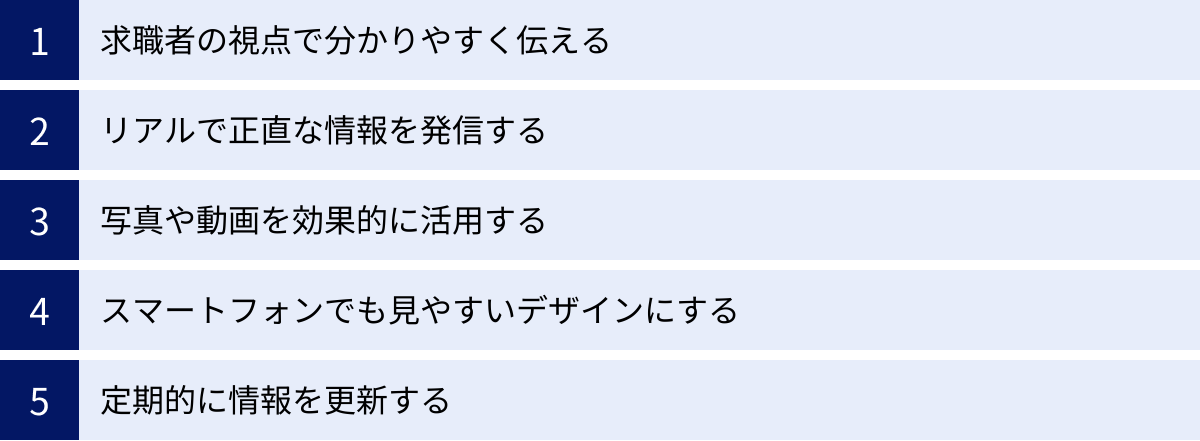

魅力的な採用ページを作るための5つのポイント

優れたコンテンツを揃えるだけでは、魅力的な採用ページは完成しません。その情報を「どのように見せるか」「どのように伝えるか」が極めて重要です。ここでは、採用ページの効果を最大化するための5つの重要なポイントを解説します。

① 求職者の視点で分かりやすく伝える

採用ページの主役は、あくまで情報を受け取る「求職者」です。制作者の独りよがりなページにならないよう、常に求職者の視点(ユーザーセントリック)を忘れないことが重要です。

- 専門用語や社内用語を避ける: 業界や社内で当たり前に使われている言葉も、外部の人間には理解できない場合があります。例えば、独自のプロジェクト名やツール名などは、一般的な言葉に置き換えるか、注釈を加えるなどの配慮が必要です。「当たり前」を疑い、誰が読んでも理解できる平易な言葉で説明するよう心がけましょう。

- 「自分ごと」として捉えられる工夫: 求職者は「この会社は自分に何をもたらしてくれるのか(What’s in it for me?)」という観点で情報を見ています。単に「当社には〇〇という制度があります」と説明するだけでなく、「この制度を使えば、あなたは〇〇というスキルを身につけ、市場価値を高めることができます」というように、求職者にとってのメリットを明確に提示することが効果的です。設定したペルソナが、その文章を読んでどう感じるかを常に想像しながらライティングを行いましょう。

- 情報の構造化: 伝えたい情報が多くなると、ページが煩雑になりがちです。見出しや箇条書き、図解、表などを効果的に活用し、情報を整理して提示しましょう。求職者が知りたい情報にすぐたどり着けるように、ナビゲーションメニューを分かりやすく設計することも大切です。結論を先に述べてから理由を説明する「PREP法」などを意識すると、論理的で理解しやすい文章になります。

② リアルで正直な情報を発信する

かつては企業の「良いところ」だけを見せるのが採用広報の常識でしたが、情報過多の現代において、求職者は美化された言葉に敏感です。過度なアピールはかえって不信感を招き、入社後のミスマッチにも繋がります。信頼を勝ち取るためには、等身大のリアルで正直な情報発信が不可欠です。

- 良い面も悪い面もオープンに: もちろん、企業の魅力を伝えることは重要ですが、同時に、現在抱えている課題や仕事の厳しさについても触れることを恐れないようにしましょう。「私たちのサービスはまだ発展途上で、未整備な部分も多いです。だからこそ、一緒に作り上げていく面白さがあります」といったメッセージは、受け身ではない、主体的な人材の心を動かします。この正直さが、企業の誠実さとして伝わり、長期的な信頼関係の構築に繋がります。

- 社員の「本音」を引き出す: 社員インタビューや座談会では、用意された模範解答ではなく、社員の「本音」が垣間見えるような工夫が重要です。成功体験だけでなく、「入社して一番大変だったこと」「仕事で経験した大きな失敗」といったテーマも設定することで、人間味あふれるリアルなコンテンツになります。そうした困難をどう乗り越えたのかというストーリーは、求職者にとって何よりの学びとなり、共感を呼びます。

- キラキラさせすぎない: 特に写真やデザインにおいて、過度に演出しすぎると、現実とのギャップが生まれてしまいます。プロが撮影した洗練された写真と、社員が撮った日常のスナップ写真をバランス良く使うなど、リアルな空気感が伝わるような工夫が求められます。

③ 写真や動画を効果的に活用する

テキストだけでは伝えきれない情報、特に企業の「雰囲気」や「熱量」、「人柄」といった定性的な魅力を伝える上で、写真や動画は極めて強力なツールです。

- 「人」の顔を見せる: 採用ページにおいて最も重要な被写体は「人」です。働く社員の自然な笑顔や真剣な眼差しは、どんな言葉よりも雄弁に職場の雰囲気を物語ります。集合写真だけでなく、個人がイキイキと働く姿や、チームでディスカッションする様子など、多様なシーンの写真を用意しましょう。無人のオフィス写真ばかりでは、冷たい印象を与えてしまいます。

- 動画で臨場感を演出: 動画は、短時間で多くの情報を伝えられるフォーマットです。

- オフィスツアー動画: 求職者が実際に社内を歩いているかのような体験を提供できます。

- 代表・社員インタビュー動画: テキストでは伝わらない人柄や熱意をダイレクトに伝えられます。

- プロジェクト紹介動画: サービスが動いている様子や、開発の裏側を見せることで、仕事の面白さをリアルに訴求できます。

- イベント動画: 社員総会や懇親会などの様子は、社内の活気や一体感を伝えるのに効果的です。

- 品質とリアリティのバランス: 写真や動画は、スマートフォンで撮影したものでも構いません。プロが撮影した高品質なコンテンツと、社員目線のリアルなコンテンツを組み合わせることで、より多角的で信頼性の高い情報発信が可能になります。

④ スマートフォンでも見やすいデザインにする

今や、求職者の多くが通勤中や休憩時間などにスマートフォンを使って情報収集を行っています。そのため、採用ページがスマートフォンで快適に閲覧できることは、絶対条件と言えます。

- レスポンシブデザインは必須: PC、スマートフォン、タブレットなど、閲覧するデバイスの画面サイズに応じて、レイアウトや文字サイズが自動的に最適化される「レスポンシVブデザイン」を必ず採用しましょう。PCでしかまともに見られないサイトは、その時点で多くの機会を損失しています。

- モバイルユーザビリティの追求: スマートフォンの小さな画面でも、文字が読みやすいか、ボタンやリンクは押しやすいか、画像の読み込み速度は遅くないか、といった点に細かく配慮する必要があります。特に、応募フォームの入力項目が多すぎたり、入力しづらかったりすると、応募の直前で離脱してしまう「かご落ち」ならぬ「フォーム落ち」が発生してしまいます。入力項目は最小限に絞り、タップしやすいデザインを心がけましょう。

- 表示速度の最適化: ページの表示速度が遅いと、ユーザーはストレスを感じてすぐに離脱してしまいます。これはGoogleの検索順位にも影響を与える要素です。画像ファイルのサイズを圧縮したり、不要なプログラムを削減したりするなど、技術的な最適化も重要です。

⑤ 定期的に情報を更新する

採用ページは、一度作ったら終わりではありません。情報が古いまま放置されているサイトは、「採用に力を入れていない会社」というネガティブな印象を与えかねません。生き生きとした企業活動を伝え、求職者の関心を惹きつけ続けるためには、定期的な情報更新が不可欠です。

- 情報の鮮度を保つ: 新しい社員が入社したらインタビュー記事を追加する、社内イベントがあったらレポートを掲載する、福利厚生制度が新設されたら内容を更新するなど、常に最新の状態を保つようにしましょう。ブログ形式で定期的に情報を発信するのも良い方法です。

- 効果測定と改善(PDCA): Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを導入し、定期的にデータを確認しましょう。「どのページが多く見られているか」「求職者はどんなキーワードで検索して訪れているか」「どのページの離脱率が高いか」といったデータを分析することで、コンテンツの改善点が見えてきます。例えば、よく見られている社員インタビュー記事のパターンを分析し、新たな記事企画に活かすといった改善サイクルを回していくことが重要です。

- 採用活動と連動させる: 採用説明会の告知や、新しい募集職種の追加など、採用活動の動きと連動させてタイムリーに情報を更新することで、採用ページが採用活動全体のハブとして機能するようになります。

これらのポイントを意識し、採用ページを「育てる」という長期的な視点を持つことが、持続的な採用成功に繋がります。

採用ページの作成方法3選と費用相場

採用ページを作成するには、主に3つの方法があります。それぞれにメリット・デメリット、そして費用感が異なるため、自社の予算やリソース、目的に合わせて最適な方法を選択することが重要です。

| 作成方法 | メリット | デメリット | 費用相場(目安) | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| ① Web制作会社に依頼 | ・デザインや機能の自由度が高い ・プロ品質のサイトが作れる ・企画から制作まで任せられる |

・費用が最も高額になる ・制作期間が比較的長い ・自社で更新しにくい場合がある |

50万円~300万円以上 | ・採用ブランディングに本格的に取り組みたい ・オリジナリティの高いサイトを作りたい ・社内に制作リソースがない |

| ② 採用サイト作成ツールを利用 | ・比較的低コストで始められる ・短期間で公開できる ・採用管理システム(ATS)と連携しているものも多い |

・デザインのテンプレート感がでやすい ・機能のカスタマイズ性が低い |

月額0円~10万円程度 (初期費用別途の場合あり) |

・コストを抑えてスピーディに始めたい ・まずは基本的な採用サイトを持ちたい ・専任の担当者がいない |

| ③ 自社で作成(CMSなど) | ・コストを最も抑えられる ・自由にカスタマイズ・更新できる |

・専門知識(デザイン、コーディング等)が必要 ・制作に多くの時間と手間がかかる ・品質の担保が難しい |

0円~(サーバー・ドメイン代など実費のみ) | ・社内にWeb制作スキルを持つ人材がいる ・とにかくコストをかけずに作りたい ・ゼロから自由に構築したい |

① Web制作会社に依頼する

デザインやコンテンツにこだわり、他社と明確に差別化されたオリジナリティの高い採用ページを作りたい場合に最適な方法です。採用ブランディングを専門とする制作会社に依頼すれば、採用戦略の立案から、コンテンツ企画、取材・撮影、デザイン、開発まで一貫して任せることができます。

メリットは、何と言ってもその品質の高さです。プロのデザイナーやライター、カメラマンが関わることで、企業の魅力を最大限に引き出す、洗練されたページが完成します。また、自社の担当者は要件定義や内容のチェックに集中できるため、制作にかかる手間を大幅に削減できます。

一方で、デメリットはコストです。ページの規模やコンテンツ量、動画制作の有無などにもよりますが、一般的に数十万円から、大規模なものになると数百万円以上の費用がかかります。また、制作会社との打ち合わせや制作プロセスに時間がかかるため、公開までに数ヶ月を要することも珍しくありません。公開後の軽微な修正にも都度費用が発生する場合があるため、更新のしやすさ(CMSの導入など)を契約前に確認しておくことが重要です。

② 採用サイト作成ツールを利用する

近年、多くの企業に利用されているのが、クラウド型の採用サイト作成ツールです。あらかじめ用意されたテンプレートに沿ってテキストや画像を入力していくだけで、専門知識がなくても比較的簡単に採用ページを作成できます。

メリットは、コストを抑えつつ、スピーディにページを立ち上げられる点です。多くのツールが月額課金制で、中には無料で利用できるものもあります。また、応募者管理システム(ATS)の機能が一体化しており、応募から選考までを一元管理できるツールも多く、採用業務の効率化に繋がります。

デメリットとしては、デザインの自由度が低い点が挙げられます。テンプレートを利用するため、どうしても他社と似たようなデザインになりがちで、独自性を出すのには限界があります。また、機能のカスタマイズも基本的にはできないため、特殊な要件には対応できません。「まずは手軽に採用ページを持ってみたい」「コストをかけずに応募の受け皿を作りたい」という企業にとっては、非常に有効な選択肢です。

③ 自社で作成する(CMSなど)

社内にWebデザイナーやエンジニアといった専門知識を持つ人材がいる場合に可能な方法です。WordPressなどのCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を利用すれば、比較的低コストで自由度の高いサイトを構築できます。

最大のメリットは、制作会社に依頼する費用がかからず、サーバー代やドメイン代といった実費のみで運用できるコストの安さです。また、完全に自社で管理するため、コンテンツの追加や修正も好きなタイミングで自由に行えます。

しかし、最大のデメリットは、企画、デザイン、コーディング、コンテンツ作成といった全工程を自社で行う必要があり、膨大な時間と労力がかかる点です。専門スキルを持つ担当者がいない場合は、クオリティの低い、使いづらいサイトになってしまうリスクがあります。また、担当者が退職してしまった場合に、誰も更新できなくなるという属人化の問題も起こりえます。相応のリソースと覚悟が求められる、上級者向けの方法と言えるでしょう。

採用ページ作成におすすめのツール6選

コストを抑え、手軽に採用ページを作成したい企業にとって、採用サイト作成ツールは非常に強力な味方です。ここでは、それぞれ特徴の異なる人気のツールを6つ紹介します。

(※各ツールの情報・料金は変更される可能性があるため、導入前には必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。)

① engage(エンゲージ)

エン・ジャパン株式会社が提供する、国内最大級の採用支援ツールです。最大の魅力は、採用ページの作成から求人掲載、応募者管理まで、基本機能をすべて無料で利用できる点です。作成した求人は、IndeedやGoogle しごと検索など複数の求人検索エンジンに自動で掲載されるため、費用をかけずに応募者を集めることが可能です。デザインのテンプレートはシンプルですが、動画の埋め込みも可能で、手軽に採用活動を始めたい企業にとって、まず試してみるべき選択肢の一つです。

参照:engage 公式サイト

② Airワーク 採用管理

株式会社リクルートが運営する採用管理サービスです。こちらも0円で自社専用の採用ページを作成でき、作成した求人はIndeedに自動で転載されます。直感的で分かりやすい管理画面が特徴で、PCやITツールに不慣れな担当者でも簡単に操作できます。シンプルなデザインの採用ページを短時間で作成し、すぐに応募受付を開始したい企業に適しています。有料オプションで、リクルートが運営するタウンワークなどに求人を掲載することも可能です。

参照:Airワーク 採用管理 公式サイト

③ Wantedly(ウォンテッドリー)

ウォンテッドリー株式会社が提供する、「共感」で人をつなぐことを目的としたビジネスSNSです。給与や待遇といった条件面を記載せず、企業のミッションやビジョン、働く人の想いといった「やりがい」を軸にアピールするのが最大の特徴です。ブログ形式でストーリーを投稿できる「フィード機能」が充実しており、企業のカルチャーを継続的に発信することで、価値観の合う潜在層にアプローチできます。採用ブランディングや、スタートアップ・IT業界での採用に特に強みを発揮します。利用には有料プランへの加入が必要です。

参照:Wantedly 公式サイト

④ iRec(アイレック)

株式会社プロコミットが提供する、採用サイト作成に特化したCMSです。デザイン性の高いテンプレートが豊富に用意されており、企業のブランドイメージに合わせたオリジナリティのある採用サイトを構築できるのが魅力です。社員インタビューやプロジェクトストーリーなど、コンテンツの作成をサポートする機能も充実しています。応募者管理システムも搭載しており、採用マーケティングを本格的に行いたい企業や、デザインにこだわりたい企業におすすめのツールです。

参照:iRec 公式サイト

⑤ HR-hacker

株式会社24-7が運営する、採用サイト制作・運用サービスです。特に中途採用に強みを持ち、低コストかつ短納期(最短5営業日)で採用サイトを立ち上げられる点を特徴としています。SEO対策も考慮された設計になっており、公開後の運用サポートも提供しています。コストパフォーマンスを重視しつつも、テンプレート感を抑えた採用サイトをスピーディに構築したい企業に向いています。

参照:HR-hacker 公式サイト

⑥ Talent-Book(タレントブック)

株式会社PR Tableが提供する、採用広報・PR活動を支援するプラットフォームです。単なる採用サイト作成ツールではなく、社員の活躍や企業のカルチャーを「ストーリー」として制作・発信することに特化しています。プロの編集者がコンテンツ作成をサポートしてくれるプランもあり、質の高い記事コンテンツを通じて、企業のファンを増やし、エンゲージメントを高めることを目指します。採用だけでなく、社内広報やIRなど、多目的な情報発信のハブとして活用したい企業に最適なツールです。

参照:Talent-Book 公式サイト

採用ページを作成するときの注意点

採用ページは企業の顔となる重要なメディアだからこそ、作成・運用にあたってはいくつかの注意点があります。トラブルを未然に防ぎ、効果を最大限に発揮するために、以下の3つのポイントを必ず押さえておきましょう。

応募までの流れを分かりやすくする

せっかく採用ページで企業の魅力に惹きつけられても、「どこから応募すればいいのか分からない」「応募フォームの入力が面倒」といった理由で、求職者が離脱してしまうケースは少なくありません。これは非常にもったいない機会損失です。

- エントリーボタンの配置: 「エントリーはこちら」「応募する」といったボタンは、各ページの目立つ位置(ヘッダーやフッター、募集要項の下など)に複数設置し、求職者がいつでも応募アクションを起こせるようにしましょう。ボタンの色やデザインも、背景に埋もれないように工夫が必要です。

- 応募フローの明示: 応募してから内定までの選考プロセス(書類選考→一次面接→二次面接→内定など)を、募集要項やQ&Aページに明記しておきましょう。選考にかかる期間の目安も示しておくと、求職者は安心して応募できます。

- 応募フォームの最適化: 応募フォームの入力項目は、必要最小限に絞り込みましょう。項目が多すぎると、入力の途中で面倒になって離脱する原因となります。特にスマートフォンでの入力しやすさを考慮し、選択式の項目を増やすなどの工夫が有効です。

求職者の目線に立ち、応募に至るまでの導線をスムーズに設計することが、応募者数を増やすための最後の重要な一押しとなります。

著作権や肖像権を侵害しない

採用ページで使用する写真やイラスト、文章などのコンテンツは、権利関係に細心の注意を払う必要があります。知らずに権利を侵害してしまうと、法的なトラブルに発展するリスクがあります。

- 肖像権の確認: 社員の写真を掲載する場合は、必ず本人から掲載の許可(肖像権利用の許諾)を得なければなりません。口頭での確認だけでなく、後々のトラブルを避けるために、書面で同意書を取得しておくことが最も安全です。特に、退職後も掲載を続ける可能性があるかなど、利用範囲についても事前に合意しておくことが重要です。

- 著作権の確認: Webサイトから無断でコピーしてきた画像や文章を使用することは、著作権侵害にあたります。使用する写真やイラストは、自社で撮影・制作したものか、有料または無料の素材サイトで利用規約を遵守して入手したものに限定しましょう。フリー素材であっても、商用利用の可否やクレジット表記の要不要など、ライセンス条件は必ず確認してください。フォントにも著作権が存在する場合がありますので、注意が必要です。

権利に関するコンプライアンス意識を高く持ち、クリーンなページ作りを心がけることが、企業の信頼性を守る上で不可欠です。

記載する情報は正確に

採用ページに記載する情報、特に労働条件に関する記述は、正確であることが絶対条件です。誤った情報や誤解を招く表現は、求職者との信頼関係を損なうだけでなく、法律に抵触する可能性もあります。

- 労働条件の明確化: 給与、勤務時間、休日、業務内容といった募集要項の記載は、職業安定法などの関連法規に則って、正確かつ具体的に行わなければなりません。例えば、「給与は能力に応じて優遇」といった曖昧な表現だけでなく、給与額の範囲(例:月給〇〇万円~〇〇万円)を明記する必要があります。固定残業代(みなし残業代)を含む場合は、その金額、時間数、超過分の支払いについて明確に記載する義務があります。

- 誇大広告・差別的表現の禁止: 事実と異なる、あるいは事実以上に優良であると誤解させるような「誇大広告」は禁じられています。また、性別や年齢などを理由に応募を制限するような記述は、男女雇用機会均等法や雇用対策法に違反する可能性があります。「男性歓迎」「〇〇歳まで」といった表現は避け、「性別・年齢不問」とするのが原則です。

採用ページは、求職者との「約束」の第一歩です。常に誠実な情報発信を心がけ、記載内容に間違いがないか、法的に問題がないかを、公開前に複数人で、あるいは専門家のチェックを受けて確認することが重要です。

まとめ

本記事では、応募が増える魅力的な採用ページの作り方について、その基本から具体的なコンテンツ、制作のポイント、注意点までを網羅的に解説してきました。

採用ページは、もはや単なる求人情報の掲示板ではありません。それは、企業の理念やビジョンを伝え、働く人々の情熱やリアルな姿を見せ、未来の仲間となるべき求職者と深くコミュニケーションをとるための戦略的なプラットフォームです。

求人サイトだけでは伝えきれない自社ならではの魅力を自由に発信し、求職者の深い企業理解を促すことで、入社後のミスマッチを防ぎ、エンゲージメントの高い人材を獲得できます。そして、自社サイトからの直接応募を増やすことで、長期的には採用コストの削減にも繋がる、まさに「資産」となる存在です。

魅力的な採用ページを作成するための道のりは、以下のステップに集約されます。

- 採用の目的と課題を明確にする

- 採用したい人物像(ペルソナ)を設定する

- 伝えるべき自社の魅力を整理する

- 掲載するコンテンツを企画する

- ページを制作・公開し、改善を続ける

このプロセスを通じて、求職者の視点に立ち、リアルで正直、かつ魅力的な情報を発信し続けること。そして、スマートフォンでの閲覧や応募のしやすさといったユーザー体験にも配慮すること。これらの地道な取り組みが、数ある企業の中から自社を選んでもらうための確かな力となります。

採用活動は、企業の未来を創る重要な活動です。この記事が、貴社の魅力を最大限に伝え、理想の人材と出会うための一助となれば幸いです。さあ、あなたの会社の物語を伝える、最高の採用ページ作りを始めましょう。