現代のビジネス環境において、企業が持続的に成長を遂げるためには、優秀な人材の確保が不可欠です。しかし、労働人口の減少や働き方の多様化が進む中、従来の採用活動だけでは求める人材に出会うことが困難になっています。そこで重要性を増しているのが「採用広報」です。

本記事では、採用広報の基本的な概念から、その目的、具体的な手法、成功のためのステップまでを網羅的に解説します。採用活動に課題を感じている経営者や人事担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、自社の採用戦略を見直すきっかけとしてください。

目次

採用広報とは

採用広報とは、企業が自社の「働く場所」としての魅力を、求職者や潜在的な候補者に向けて継続的に発信し、良好な関係を築くための一連の活動を指します。単に求人情報を公開するだけでなく、企業のビジョンや文化、働く社員の姿、仕事のやりがいといった、求人票だけでは伝わりきらない情報を多角的に伝えることで、自社への理解と共感を深めてもらうことを目的としています。

この活動は、候補者が応募を決める前の「認知」や「興味・関心」の段階からアプローチし、長期的な視点で自社のファンを増やしていく、いわば採用におけるマーケティング活動とも言えます。情報が溢れる現代において、候補者は給与や待遇といった条件面だけでなく、「この会社で働くことでどのような経験が得られるのか」「どのような人たちと一緒に働くのか」といった、より本質的な価値を重視する傾向にあります。採用広報は、こうした候補者のインサイトに応え、「選ばれる企業」になるための土台を築く重要な戦略なのです。

採用広報と関連用語との違い

採用広報の概念をより深く理解するために、混同されがちな「採用活動」「広報活動」「採用ブランディング」との違いを明確にしておきましょう。これらの活動は互いに関連し合っていますが、その目的と対象、アプローチが異なります。

| 用語 | 主な目的 | 主なターゲット | 活動フェーズ |

|---|---|---|---|

| 採用広報 | 企業理解の促進、関係構築 | 潜在・顕在候補者 | 認知〜応募前 |

| 採用活動 | 人材の選考、採用決定 | 応募者 | 応募〜入社 |

| 一般的な広報活動 | 企業・商品/サービスのブランディング | 顧客、株主、社会全般 | 全般 |

| 採用ブランディング | 「働きたい会社」としての魅力構築 | 潜在・顕在候補者 | 戦略・状態 |

採用活動との違い

採用広報と採用活動の最も大きな違いは、活動の対象となるフェーズです。

採用活動は、一般的に応募者を集め、選考し、内定を出し、入社に至るまでの一連のプロセスを指します。つまり、すでに応募の意思がある「顕在層」を対象とした、比較的短期的な活動です。具体的には、求人媒体への出稿、会社説明会の実施、書類選考、面接、内定者フォローなどがこれにあたります。目的は、採用計画に基づき、必要なポジションを適切な人材で埋めることです。

一方、採用広報は、その前段階に位置します。まだ自社のことを知らない、あるいは転職を具体的に考えていない「潜在層」も含めた幅広い層に対し、自社の魅力を発信し、将来的な候補者になってもらうための関係構築を目指します。これは、畑を耕し、種をまき、時間をかけて良い作物を育てるような、中長期的な活動です。採用活動が「刈り取り」だとすれば、採用広報は「土壌づくり」と言えるでしょう。

採用広報によって、企業の理念や文化に共感した候補者からの応募が増えれば、採用活動における選考プロセスもスムーズに進み、結果として採用全体の質と効率を高めることができます。

一般的な広報活動との違い

一般的な広報活動(コーポレート広報やサービス広報)と採用広報は、情報を発信するターゲットと目的が明確に異なります。

一般的な広報活動は、顧客、株主、取引先、地域社会といった、幅広いステークホルダーを対象としています。その目的は、自社の製品やサービスの認知度向上、企業全体のイメージアップ、株主との良好な関係維持など、多岐にわたります。発信する情報も、新製品のリリース、業績報告、社会貢献活動などが中心となります。

対して、採用広報のターゲットは、「求職者」および「潜在的な候補者」に限定されます。目的は、あくまで「働く場所としての魅力」を伝え、採用に繋げることです。そのため、発信する情報は、企業文化、働きがい、社員のキャリアパス、福利厚生、オフィスの雰囲気など、「働く」という視点に特化した内容になります。

もちろん、一般的な広報活動によって企業の知名度や社会的な信頼性が高まることは、採用においても有利に働きます。しかし、製品やサービスが良いからといって、必ずしも「働きたい会社」だと思われるわけではありません。採用を強化するためには、「働く人」の視点に立った意図的な情報発信、すなわち採用広報が不可欠なのです。

採用ブランディングとの違い

採用ブランディングと採用広報は非常に密接な関係にありますが、両者の違いは「状態」と「手段」の関係で捉えると分かりやすいでしょう。

採用ブランディングとは、「〇〇社は、働きがいのある魅力的な会社だ」というイメージを求職者の心の中に構築し、確立すること、あるいはそのための戦略全体を指します。これは、採用市場における自社の「ブランド価値」を高める活動であり、目指すべき「状態」や「ゴール」と言えます。

一方、採用広報は、そのブランドイメージを構築・伝達するための具体的な「手段」や「アクション」です。例えば、「風通しの良いカルチャー」というブランドイメージを構築したい場合、採用広報の手段として、社員同士の対談記事をブログで公開したり、社内イベントの様子をSNSで発信したりといった活動が考えられます。

つまり、採用ブランディングという大きな傘の下に、採用広報という具体的な活動が位置づけられる関係です。まずは「自社をどのような会社として認知されたいか」という採用ブランドを定義し、そのブランドイメージをターゲットに届けるために、採用広報のチャネルやコンテンツを駆使していく、という流れになります。明確なブランディング戦略なしに採用広報を行っても、発信する情報に一貫性がなく、効果的なメッセージを届けることは難しいでしょう。

採用広報が重要視される背景

なぜ今、これほどまでに採用広報が注目され、多くの企業が力を入れ始めているのでしょうか。その背景には、日本の労働市場や社会構造における、いくつかの大きな変化が存在します。

労働人口の減少による売り手市場化

日本が直面している最も深刻な課題の一つが、少子高齢化に伴う労働人口(特に生産年齢人口)の減少です。

総務省統計局の「労働力調査」によると、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。これは、企業にとって採用可能な人材の母数が減り続けることを意味します。

(参照:総務省統計局「労働力調査」)

人材の供給が需要を下回る状況、いわゆる「売り手市場」が常態化し、企業間の人材獲得競争は激化の一途をたどっています。かつてのように、求人広告を出せば自然に応募者が集まるという「待ちの採用」はもはや通用しません。企業側から積極的に候補者にアプローチし、自社の魅力を伝え、惹きつける「攻めの採用」へとシフトする必要に迫られています。

このような状況下で、採用広報は極めて重要な役割を担います。単に空いたポジションを埋めるための求人情報を出すだけでなく、継続的な情報発信を通じて自社の存在を広く知らせ、多くの候補者にとっての「選択肢の一つ」として認知してもらう必要があります。特に、まだ知名度の低い中小企業やBtoB企業にとっては、採用広報を通じて「働く場所」としての魅力を伝え、大手企業と同じ土俵で戦うための強力な武器となり得るのです。

働き方の多様化と求職者の価値観の変化

終身雇用や年功序列といった日本型雇用システムが変化し、働き方は大きく多様化しました。リモートワークの普及、フレックスタイム制の導入、副業・兼業の解禁など、個人が自身のライフスタイルに合わせて働き方を選択できる時代になっています。

こうした変化に伴い、求職者が仕事や企業に求める価値観も大きく変化しています。かつては給与や企業の安定性、福利厚生といった条件面が重視される傾向にありましたが、現在ではそれらに加えて、以下のような要素を重視する人が増えています。

- 自己成長の機会:新しいスキルを習得できるか、挑戦的な仕事に関われるか。

- 仕事のやりがい・社会貢献性:自分の仕事が社会や誰かの役に立っていると実感できるか。

- 企業文化・人間関係:ビジョンや価値観に共感できるか、尊敬できる仲間と働けるか。

- ワークライフバランス:プライベートの時間も大切にできるか、柔軟な働き方が可能か。

これらの「非金銭的報酬」や「情緒的価値」は、求人票の短いテキストだけでは十分に伝えることができません。採用広報を通じて、社員インタビューやブログ、動画といった多様なコンテンツを用いることで、自社のカルチャーや働く環境のリアルな姿を届け、候補者の深いレベルでの共感を得ることが可能になります。求職者の価値観が多様化したからこそ、自社が提供できる独自の価値(EVP:Employee Value Proposition)を定義し、それを丁寧に伝えていく採用広報の重要性が増しているのです。

SNSの普及による情報収集方法の変化

スマートフォンの普及とSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の浸透は、人々の情報収集のあり方を根本的に変えました。これは採用市場においても例外ではありません。

現代の求職者、特に若年層は、企業の公式サイトや求人サイトだけでなく、Twitter、Instagram、Facebook、LinkedIn、さらには口コミサイトや個人のブログなど、多様なチャネルを駆使して能動的に情報を収集します。彼らは、企業が公式に発信する「きれいな情報」だけでなく、実際に働く社員の「生の声」や、第三者による「リアルな評判」を求めています。

この変化は、企業にとって二つの側面を持っています。一つは、企業側がコントロールできない情報が流通しやすくなったというリスクです。ネガティブな口コミがSNSで拡散され、企業の採用ブランドが毀損される可能性は常にあります。

しかし、もう一つは、企業が自らの手で、直接かつ継続的に候補者とコミュニケーションをとれるようになったというチャンスです。SNSやオウンドメディアを活用すれば、これまで接点のなかった潜在的な候補者にもアプローチし、自社の魅力をタイムリーに伝えることができます。

このような環境下で、企業が情報発信を怠り、沈黙を守ることは得策ではありません。むしろ、透明性の高い情報を積極的に開示し、SNSなどを通じて候補者と誠実な対話を重ねることで、信頼関係を構築していく必要があります。採用広報は、このデジタル時代において、企業の採用活動における「公式な声」となり、候補者とのエンゲージメントを深めるための不可欠なコミュニケーションツールとなっているのです。

採用広報の主な目的

採用広報に取り組むにあたり、その目的を明確に理解しておくことは非常に重要です。目的が曖昧なままでは、効果的な施策を打つことはできません。採用広報が目指すべき主な4つの目的について解説します。

企業の認知度向上

採用広報の最も基本的かつ重要な目的は、「働く場所」としての企業の認知度を向上させることです。特に、BtoB事業がメインで一般消費者には馴染みが薄い企業や、設立間もないスタートアップ、地方に拠点を置く中小企業などにとっては、まず「ここにこういう会社がある」と知ってもらわなければ、採用活動のスタートラインにすら立てません。

求職者は、自分が知っている企業の中から応募先を選ぶ傾向が強く、知名度の差は応募者数に直結します。採用広報を通じて、自社の事業内容、ビジョン、社会における役割などを継続的に発信することで、これまで自社を知らなかった層にもその存在をアピールできます。

この認知度向上は、単に応募者数を増やすだけでなく、採用チャネルの多様化にも繋がります。例えば、オウンドメディアの記事がSNSでシェアされたり、検索エンジンで上位表示されたりすることで、高額な求人広告に頼らずとも、自然な形で候補者が自社サイトを訪れるようになります。これは、長期的に見て採用コストの削減にも貢献します。「知らない」から「知っている」、そして「少し興味がある」へと、候補者の認識を変化させることが、採用広報の第一歩であり、根幹をなす目的なのです。

潜在的な候補者層へのアプローチ

採用広報の第二の目的は、今すぐの転職を考えていない「転職潜在層」へアプローチし、将来的な採用候補として関係を構築することです。

従来の採用活動は、転職サイトに登録したり、求人情報を検索したりしている「転職顕在層」がメインターゲットでした。しかし、優秀な人材ほど現在の職場で活躍しており、積極的に転職活動を行っていないケースが多くあります。こうした潜在層にリーチするためには、求人広告を出すだけでは不十分です。

採用広報は、こうした潜在層に対して非常に有効なアプローチとなります。例えば、業界のトレンドに関する考察記事や、自社の技術的な取り組みを紹介するブログ、社員のキャリアストーリーなどを継続的に発信します。これらのコンテンツは、直接的な求人情報ではないため、転職意欲の低い層にも「面白そうな会社だな」「この分野でこんな挑戦をしているのか」といった興味を持ってもらいやすくなります。

このようにして、すぐに転職するつもりがなくても、SNSをフォローしてもらったり、メールマガジンに登録してもらったりすることで、候補者との接点を維持します。そして、彼らの転職意欲が高まったタイミングで、自社が最初の選択肢として思い浮かぶような状況を作り出すのです。これは、マーケティングにおける「リードナーチャリング(見込み客育成)」の考え方を採用に応用したものであり、持続可能な採用の仕組みを築く上で欠かせない目的と言えます。

候補者の志望度向上

採用広報の第三の目的は、応募から選考過程において、候補者の企業に対する理解を深め、志望度を高めることです。

書類選考を通過し、面接に進んだ候補者は、その企業に対して一定の興味を持っています。しかし、その段階ではまだ、他の複数の企業と比較検討している状態がほとんどです。ここから「この会社で働きたい」という強い入社意欲(志望度)へと引き上げる上で、採用広報コンテンツが大きな力を発揮します。

面接という限られた時間の中では、どうしても伝えられる情報に限りがあります。そこで、面接官は「詳しくは、弊社の採用ブログにある〇〇という記事を読んでみてください」「YouTubeに公開しているオフィスツアーの動画を見ると、雰囲気がよく分かりますよ」といった形で、候補者を自社の採用広報コンテンツへ誘導できます。

候補者は、そこで語られる創業ストーリーや事業にかける想い、第一線で活躍する社員のリアルな声、チームの雰囲気などに触れることで、企業のビジョンやカルチャーへの共感を深めます。自分がその会社で働く姿をより具体的にイメージできるようになり、「ここでなら自分の力を発揮できそうだ」「この人たちと一緒に成長したい」という気持ちが醸成されていきます。このように、選考プロセスと採用広報を連動させることで、候補者のエンゲージメントを高め、最終的な入社決定を後押しすることが重要な目的なのです。

入社後のミスマッチ防止

第四の、そして極めて重要な目的が、入社後のミスマッチを防ぎ、早期離職を減らすことです。採用は、内定を出すことがゴールではありません。採用した人材が入社後に定着し、活躍してくれて初めて成功と言えます。

ミスマッチの多くは、入社前の期待と入社後の現実とのギャップによって生じます。採用活動において、企業の良い面ばかりを強調しすぎると、候補者は過度な期待を抱いてしまいます。そして入社後、「思っていたのと違った」と感じ、モチベーションの低下や早期離職に繋がってしまうのです。これは、企業にとっても個人にとっても大きな損失です。

採用広報は、このミスマッチを減らすための有効な手段となります。ポイントは、情報の透明性を高め、企業のリアルな姿を伝えることです。華やかな成功事例だけでなく、事業が直面している課題や、仕事の大変な側面、乗り越えるべきハードルなども正直に開示します。例えば、「私たちのチームでは、高いレベルの品質が求められるため、時には厳しいフィードバックもあります。しかし、それが成長に繋がると信じています」といったメッセージを発信することが考えられます。

このようなありのままの情報発信は、候補者にとって一種の「セルフスクリーニング」として機能します。自社の価値観や働き方に合わないと感じた人は、選考の早い段階で辞退するかもしれません。しかし、それでもなお「その環境で挑戦したい」と考える、覚悟を持った人材が集まります。結果として、入社後の定着率が高まり、組織全体のパフォーマンス向上にも繋がるのです。採用広補は、採用の「入口」だけでなく、「定着」という出口までを見据えた重要な活動と言えます。

採用広報を行うメリット

採用広報に戦略的に取り組むことは、企業に多くのメリットをもたらします。それは単に採用活動が楽になるというだけでなく、組織全体にポジティブな影響を及ぼす可能性があります。

採用したい人材からの応募が増える

採用広報の最大のメリットは、自社が本当に求めている人材、すなわちカルチャーやビジョンにマッチした人材からの応募を増やせることです。

従来の求人広告では、勤務地や給与、職種といった条件面での訴求が中心となりがちで、応募者の質にばらつきが出やすいという課題がありました。しかし、採用広報では、企業の価値観、働く環境、社員の人物像、仕事のやりがいといった、より本質的な情報を発信します。

例えば、「チームワークを重視し、互いに助け合う文化」を継続的に発信していれば、個人プレーよりも協調性を大切にする人材が興味を持つ可能性が高まります。「失敗を恐れず、常に新しいことに挑戦する風土」を伝えれば、チャレンジ精神旺盛な人材が惹きつけられるでしょう。

このように、採用広報は、候補者が「この会社は自分に合っているか」を判断するためのフィルター(スクリーニング)として機能します。自社のDNAに共感した人材からの応募が増えることで、選考プロセスにおけるミスマッチが減り、面接の質も向上します。結果として、入社後の活躍が期待できる、まさに「採用したい」と思える人材に出会える確率が格段に高まるのです。これは、採用の「量」だけでなく「質」を追求する上で非常に大きなメリットです。

採用コストを削減できる

中長期的な視点で見ると、採用広報は採用コストの削減に大きく貢献します。

一般的な採用活動では、求人広告媒体への掲載料や、人材紹介会社への成功報酬といった外部コストが大きな割合を占めます。特に、競争の激しい職種やハイクラス人材の採用では、一人あたりの採用単価(CPA)が数百万円にのぼることも珍しくありません。

採用広報を強化し、オウンドメディアやSNSからの直接応募(ダイレクトリクルーティング)が増えれば、これらの外部サービスへの依存度を下げることができます。自社の採用サイトやブログが資産として蓄積され、検索エンジンやSNS経由で継続的に候補者を呼び込めるようになれば、広告費をかけずに母集団を形成することが可能になります。

もちろん、採用広報にもコストはかかります。コンテンツを制作するための人件費や、場合によっては外部ライターやカメラマンへの委託費、ツールの利用料などが必要です。しかし、これらの投資は、一度きりの広告費とは異なり、企業の資産として永続的に効果を発揮し続けます。例えば、1本の質の高い社員インタビュー記事が、数年間にわたって多くの優秀な候補者を惹きつけるかもしれません。

このように、フロー型のコスト(求人広告費など)から、ストック型の資産(オウンドメディアなど)へと投資をシフトさせることで、長期的に見て採用全体のコストパフォーマンスを最適化できるのが、採用広報の大きなメリットです。

内定辞退率の低下と定着率の向上

採用広報は、内定辞退率の低下と、入社後の社員定着率の向上という、採用プロセスの後半から入社後にかけての効果も期待できます。

内定辞退が発生する主な理由の一つに、「企業への理解不足」や「入社後の働き方への不安」が挙げられます。選考プロセス中に他の企業からも内定を得た候補者は、より情報が多く、働くイメージが明確に湧く企業を選ぶ傾向にあります。採用広報を通じて、事前に企業の文化や働く人々の姿に触れ、深く理解・共感している候補者は、入社意思が固まりやすく、内定承諾率が高まります。面接で感じた魅力が、採用広報コンテンツによって裏付けられ、確信に変わるのです。

さらに、この効果は入社後も続きます。前述の通り、採用広報は企業のリアルな姿を伝えることで、入社前後のギャップを最小限に抑えます。「聞いていた話と違う」というネガティブなサプライズが少ないため、社員はスムーズに組織に馴染み、早期離職のリスクが低減します。

採用した人材が定着し、長く活躍してくれることは、企業にとって最大の資産です。再採用にかかるコストや、離職によるノウハウの流出、チームの士気低下といった損失を防ぐことができます。採用広報は、採用の入口だけでなく、社員の定着(リテンション)という観点からも、企業経営に大きく貢献するのです。

社員のエンゲージメント向上にも繋がる

採用広報は、社外へのアピールだけでなく、社内にいる既存社員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高めるという、副次的かつ非常に重要なメリットをもたらします。これは「インナーブランディング」とも呼ばれる効果です。

例えば、社員インタビュー記事の制作過程を考えてみましょう。インタビューを受けた社員は、自らのキャリアや仕事内容を振り返り、その意義ややりがいを再認識する機会を得ます。また、完成した記事を社内で共有することで、他の社員も「うちの会社には、こんなに熱い想いを持って働いている仲間がいるんだ」「自分たちの事業は、社会にこんな価値を提供しているんだ」と、自社への誇りや共感を新たにします。

また、経営層が採用広報を通じて会社のビジョンや将来の方向性を語ることは、社員に対して会社の進むべき道を示す強力なメッセージとなります。自分たちの会社がどこへ向かっているのかが明確になることで、日々の業務に対するモチベーションも向上します。

社員のエンゲージメントが高まると、自社のことをポジティブに語る社員が増え、リファラル採用(社員紹介)が活性化するという好循環も生まれます。社員自身が「最高の広報担当者」となり、採用活動に協力してくれるようになるのです。このように、採用広報は社外と社内の両方に働きかけ、組織全体を強くする力を持っています。

採用広報のデメリット

採用広報は多くのメリットをもたらす一方で、取り組む上での課題や注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが成功の鍵となります。

短期的な効果は期待できない

採用広報に取り組む際に、最も理解しておくべきデメリットは、成果が出るまでに時間がかかり、短期的な効果は期待しにくいという点です。

求人広告を出せば、早ければ数日後には応募があるかもしれません。しかし、採用広報は、企業の認知度を高め、潜在層との関係を構築し、ブランドイメージを醸成していく活動です。これは、畑を耕し、種をまき、水やりを続けて、ようやく収穫の時期を迎える農作業に似ています。オウンドメディアの記事が検索エンジンに評価されたり、SNSのフォロワーが徐々に増えてエンゲージメントが高まったりするには、最低でも数ヶ月から半年、場合によっては1年以上の継続的な努力が必要です。

この特性を理解していないと、「何か月もブログを書いているのに、応募が全く増えない」といった理由で、成果が出る前に活動を止めてしまうことになりかねません。特に、短期的な成果を求める経営層や他部署からは、「採用広報はコストばかりかかって効果がない」と見なされてしまうリスクもあります。

このデメリットを乗り越えるためには、①関係者の合意形成と②適切なKPI設定が不可欠です。まず、活動開始前に経営層や関連部署に対して、採用広報が中長期的な投資であることを丁寧に説明し、理解を得ておく必要があります。その上で、最終的なゴールである「応募数」や「採用決定数」だけでなく、そこに至るまでの中間指標(KPI)を設定します。例えば、「オウンドメディアのPV数」「記事の読了率」「SNSのエンゲージメント率」「指名検索数」などをKPIとして設定し、これらの数値の推移を定期的にレポーティングすることで、活動が着実に前進していることを可視化し、関係者の納得感を得ながら進めていくことが重要です。

継続的な情報発信の工数がかかる

採用広報のもう一つの大きなデメリットは、継続的な情報発信のために、相応の工数(リソース)がかかるという点です。

質の高い採用広報コンテンツを生み出すには、多くのプロセスが必要です。

- 企画:誰に、何を伝えるか。ペルソナやメッセージを定義し、コンテンツのテーマを考える。

- 取材・情報収集:社員へのインタビュー、社内資料の読み込み、イベントの取材など。

- 制作:記事の執筆、写真や動画の撮影・編集、デザイン作成など。

- 公開・配信:オウンドメディアへの投稿、SNSでの告知、プレスリリースの配信など。

- 分析・改善:公開後の反響を分析し、次の企画に活かす。

これらの一連の作業を、通常業務と並行して行うのは容易ではありません。特に、専任の担当者がいない場合、人事担当者が一人で全てを背負い込み、疲弊してしまうケースも少なくありません。その結果、コンテンツの更新が途絶えてしまい、せっかく立ち上げたオウンドメディアやSNSアカウントが放置状態になる、というのがよくある失敗パターンです。情報発信が止まってしまったメディアは、「この会社は活動が停滞しているのではないか」というネガティブな印象を候補者に与えかねません。

この課題に対処するためには、体制構築と効率化が鍵となります。まず、採用広報を個人のタスクではなく、チームのミッションとして位置づけることが重要です。人事だけでなく、マーケティング部門や広報部門、さらには現場の社員にも協力を仰ぎ、役割を分担する体制を築くのが理想です。例えば、記事のネタ出しは現場社員、執筆は人事、SNSでの拡散はマーケティング、といった連携が考えられます。

また、全てを内製化することにこだわらず、外部のプロフェッショナル(ライター、編集者、カメラマンなど)の力を借りるのも有効な選択肢です。コストはかかりますが、クオリティの高いコンテンツを安定的に供給でき、社内リソースを企画やディレクションといったコア業務に集中させることができます。無理なく、持続可能な運用体制をいかに構築するかが、採用広報を成功させるための重要なポイントです。

採用広報の具体的な手法10選

採用広報を実践するには、様々な手法が存在します。自社の目的やターゲット、リソースに合わせて、これらの手法を単体または組み合わせて活用することが重要です。ここでは、代表的な10の手法について、その特徴と活用ポイントを解説します。

| 手法 | 主な特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ① オウンドメディア | 自社で管理・運営するメディア。情報のストックが可能。 | 情報の自由度が高い、資産として蓄積される、詳細な情報提供が可能。 | 集客に時間がかかる、制作・運用コストが必要。 |

| ② SNS | 双方向のコミュニケーションが可能。拡散力が高い。 | 潜在層にリーチしやすい、リアルタイムな発信が可能、候補者と交流できる。 | 炎上リスクがある、継続的な運用工数がかかる、情報の蓄積には不向き。 |

| ③ 動画コンテンツ | 映像と音で情報を伝えられる。感情に訴えやすい。 | 情報量が多い、社風や雰囲気が伝わりやすい、記憶に残りやすい。 | 制作コストと専門スキルが必要、修正が容易ではない。 |

| ④ プレスリリース | メディア向けの公式発表。第三者のお墨付きを得やすい。 | 高い信頼性・客観性が得られる、幅広い層にリーチできる可能性がある。 | ニュース性がないと取り上げられない、発信内容をコントロールできない。 |

| ⑤ 採用イベント | 候補者と直接対話できる場。オンライン/オフライン。 | 相互理解が深まる、候補者の熱量を直接感じられる、動機付けに繋がりやすい。 | 企画・運営の工数が大きい、参加人数が限られる。 |

| ⑥ 社員インタビュー | 社員の生の声を通じて、仕事や文化の魅力を伝える。 | 説得力・共感性が高い、具体的な働き方をイメージさせやすい。 | 取材・執筆の工数がかかる、人選が重要になる。 |

| ⑦ 採用ピッチ資料 | 会社説明資料をオープンに公開。情報の透明性を示す。 | 候補者の自己スクリーニングを促す、選考中の情報提供を効率化できる。 | 作成に工数がかかる、定期的な更新が必要。 |

| ⑧ Web広告 | ターゲットを絞って情報を届けられるプッシュ型施策。 | 即効性が期待できる、潜在層にもアプローチ可能、効果測定が容易。 | 広告費用がかかる、広告を嫌うユーザーもいる。 |

| ⑨ リファラル採用 | 社員の紹介による採用。信頼性が高く、定着しやすい。 | 採用コストを抑えられる、カルチャーマッチした人材が集まりやすい。 | 社員の協力が不可欠、人間関係のトラブルリスク。 |

| ⑩ 社内報・社外報 | 既存の広報ツールを活用。インナー/アウターブランディング。 | 低コストで始められる、既存コンテンツを再利用できる。 | 採用に特化した内容ではないため、工夫が必要。 |

① オウンドメディア(採用サイト・ブログ)

オウンドメディアは、自社で管理・運営するWebサイトやブログのことで、採用広報における情報発信の「ハブ(拠点)」となる最も重要な手法です。採用サイトを単なる募集要項の掲示板ではなく、企業の魅力を伝えるメディアとして構築・運用します。

最大のメリットは、発信する情報の内容やデザイン、見せ方を完全に自社でコントロールできる点です。文字数制限のある求人媒体とは異なり、企業の歴史やビジョン、事業内容、福利厚生、そして社員の働き方などを、深く、詳しく、制限なく伝えることができます。制作したコンテンツは、企業の資産として永続的にWeb上に蓄積され、検索エンジン経由での流入を長期的に生み出します。

具体的なコンテンツとしては、「社員インタビュー」「プロジェクトストーリー」「カルチャー紹介」「1日の仕事の流れ」「経営者メッセージ」などが考えられます。これらのコンテンツを通じて、候補者は企業文化や働く環境を立体的に理解できます。

② SNS(Twitter・Facebook・Instagramなど)

SNSは、潜在的な候補者層と日常的に接点を持ち、リアルタイムな情報を届け、双方向のコミュニケーションを図る上で非常に強力なツールです。各SNSの特性を理解し、使い分けることが重要です。

- Twitter(現X):リアルタイム性と拡散力に優れています。社内の日常風景やちょっとしたニュース、ブログ更新のお知らせなどを気軽に投稿できます。「#(ハッシュタグ)」を活用することで、特定のテーマに興味を持つユーザーにリーチしやすくなります。

- Facebook:実名登録が基本のため、ビジネス寄りのフォーマルな情報発信や、イベントの告知・集客に向いています。企業の公式ページとして、信頼性のある情報を発信するのに適しています。

- Instagram:写真や動画といったビジュアルでの訴求に特化しています。オフィスの様子や社員の笑顔、社内イベントの風景などを投稿することで、企業の「雰囲気」や「空気感」を直感的に伝えることができます。

③ 動画コンテンツ(YouTubeなど)

動画は、テキストや静止画に比べて圧倒的に多くの情報を、短時間で分かりやすく伝えることができます。オフィスツアー動画で働く環境を見せたり、社員の一日に密着して仕事内容を伝えたり、経営者が自らの言葉でビジョンを語ったりすることで、候補者は自分がその会社で働く姿をより鮮明にイメージできます。

特に、社風や社員の人柄といった「非言語的」な情報を伝えるのに非常に効果的です。文章では伝わりにくいチームの雰囲気も、動画であればメンバー同士の自然な会話や表情から感じ取ることができます。制作にはコストと専門知識が必要ですが、その分、候補者の心に強く残るコンテンツとなり得ます。

④ プレスリリース

プレスリリースは、新聞やテレビ、Webメディアといった第三者メディアに向けて、企業の新しい取り組みやニュースを発信する公式な文書です。新サービスの開始、大型の資金調達、アワードの受賞、ユニークな人事制度の導入といったニュース性のある情報を発信する際に活用します。

メディアに取り上げられることで、「第三者から客観的に評価されている企業」という信頼性を得ることができます。これは、自社発信の情報だけでは得られない大きなメリットです。直接的な採用目的でなくても、企業の知名度やブランドイメージが向上し、結果として採用活動に好影響をもたらします。

⑤ 採用イベント・説明会

候補者と直接顔を合わせてコミュニケーションが取れる採用イベントや説明会は、相互理解を深める絶好の機会です。オンライン・オフラインの両方で開催可能です。

一方的な会社説明だけでなく、現場で働く社員との座談会や、特定のテーマについて深く議論するワークショップ、カジュアルな雰囲気で交流できるミートアップなど、形式は様々です。候補者の疑問や不安にその場で直接答えることで、志望度を大きく高めることができます。また、企業側も候補者の人柄や熱量を直接感じ取ることができるというメリットがあります。

⑥ 社員インタビュー記事

社員インタビューは、採用広報における王道かつ最も効果的なコンテンツの一つです。実際に働く社員の「生の声」を通じて、仕事のやりがいや困難、キャリアパス、会社の好きなところなどを語ってもらいます。

候補者は、自分と似た経歴や価値観を持つ社員のストーリーに自らを重ね合わせることで、入社後の働き方を具体的にイメージできます。様々な職種、役職、年齢、バックグラウンドを持つ多様な社員を紹介することで、企業の懐の深さや多様性を示すことができます。記事は、オウンドメディアの主力コンテンツとして蓄積していくことが重要です。

⑦ 採用ピッチ資料

採用ピッチ資料とは、投資家向けのピッチ資料のように、会社の事業内容、ミッション、ビジョン、市場、組織、カルチャーなどを分かりやすくまとめたスライド資料のことです。これをWebサイトなどでオープンに公開します。

候補者は、応募前にこの資料を読むことで、企業の全体像を深く理解できます。これにより、候補者自身によるセルフスクリーニングが促進され、ミスマッチが減少します。また、面接の場では、資料に書いてある基本的な情報の確認に時間を割く必要がなくなり、より本質的な対話に集中できるというメリットもあります。情報の透明性を示す姿勢そのものが、企業の信頼性を高めます。

⑧ Web広告

Web広告は、特定のターゲット層に能動的にアプローチできるプッシュ型の施策です。採用広報においては、オウンドメディアや採用サイトへ候補者を誘導するために活用します。

例えば、LinkedIn広告で特定の職種やスキルを持つユーザーに社員インタビュー記事を届けたり、Facebook広告で特定の興味関心を持つ層に採用イベントを告知したりすることが可能です。また、一度自社サイトを訪れたユーザーに対して再度広告を表示するリターゲティング広告も有効です。即効性が期待できる一方で、広告費用がかかるため、費用対効果を常に検証しながら運用する必要があります。

⑨ リファラル採用の活性化

リファラル採用(社員紹介制度)そのものは採用手法ですが、採用広報はリファラル採用を活性化させるための土台作りとして機能します。社員が友人や知人に自社を自信を持って勧められるようにするためには、社員自身が自社の魅力や方向性を深く理解し、共感している必要があります。

採用広報を通じて、会社のビジョンや社員の活躍を社内にも発信し続けることで、インナーブランディングが強化され、社員のエンゲージメントが高まります。その結果、「この会社を友人にも勧めたい」という気持ちが自然に生まれ、リファラル採用への協力が得やすくなります。

⑩ 社内報・社外報

すでに社内報や社外報(広報誌など)を発行している企業であれば、これを採用広報に活用しない手はありません。

社内報に掲載された社員の活躍やプロジェクトの紹介記事を、本人の許可を得て採用ブログに転載することで、少ない工数でコンテンツを増やすことができます。また、顧客や株主向けに発行している社外報も、企業の事業内容や社会における役割を伝える貴重な資料として、候補者に提供することが可能です。既存のリソースを有効活用する視点も重要です。

採用広報を成功させる4つのステップ

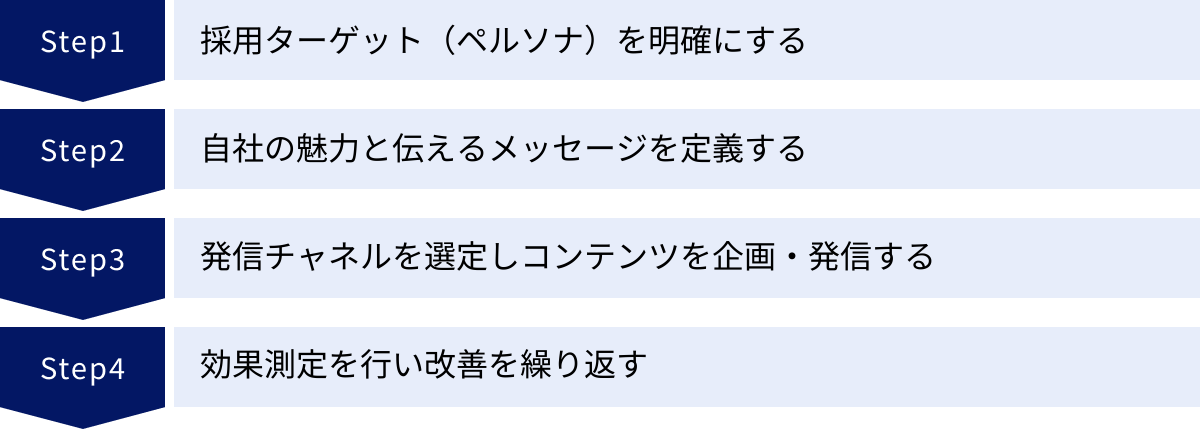

採用広報は、やみくもに情報発信をしても成果には繋がりません。戦略的に、かつ継続的に取り組むために、以下の4つのステップに沿って進めることをお勧めします。

① STEP1:採用ターゲット(ペルソナ)を明確にする

採用広報を始めるにあたって、全ての土台となるのが「誰に(Who)」情報を届けたいのかを明確にすることです。ターゲットが曖昧なままでは、発信するメッセージがぼやけてしまい、誰の心にも響きません。

ここで用いるのが「ペルソナ」という考え方です。ペルソナとは、自社が採用したい理想の人物像を、あたかも実在する一人の人間かのように、具体的かつ詳細に設定したものです。

【ペルソナ設定の項目例】

- 基本情報:年齢、性別、居住地、家族構成など

- 学歴・職歴:最終学歴、現在の職種、経験年数、得意なスキル、年収など

- 価値観・性格:仕事に何を求めるか(成長、安定、貢献など)、どのような環境でパフォーマンスを発揮するか、性格的な特徴(論理的、社交的など)

- 情報収集行動:どのようなWebサイトを見るか、どのSNSをどのくらいの頻度で使うか、どのようなキーワードで検索するか

- キャリアの悩み・課題:現在の仕事で感じている不満、将来のキャリアに対する不安など

ペルソナを設定する際は、単なる空想ではなく、現在自社で活躍しているハイパフォーマーな社員を参考にしたり、現場のマネージャーにヒアリングしたりすることが重要です。リアルな情報に基づいたペルソナを設定することで、その後のメッセージ作りやチャネル選定の精度が格段に向上します。「この一人の人物に語りかけるとしたら、何をどう伝えるか」を常に意識することが、効果的な採用広報の第一歩です。

② STEP2:自社の魅力と伝えるメッセージを定義する

次に、明確にしたペルソナに対して「何を(What)」伝えるのかを定義します。これは、自社の「働く場所としての魅力」を言語化するプロセスです。

ここで役立つのが、EVP(Employee Value Proposition:従業員価値提案)というフレームワークです。EVPとは、「企業が従業員に対して提供できる独自の価値」のことで、報酬や福利厚生といった金銭的な価値だけでなく、事業の魅力、成長機会、企業文化、働きがいといった非金銭的な価値も含まれます。

【EVPを定義する際のポイント】

- 独自性:競合他社にはない、自社ならではの魅力は何か?

- 魅力度:STEP1で設定したペルソナにとって、それは魅力的に映るか?

- 信頼性:その魅力は、嘘や誇張ではなく、事実に基づいているか?

自社のEVPを定義するには、経営層へのヒアリング、社員アンケートやワークショップの実施、競合他社の分析などが有効です。これらの活動を通じて、「給与は業界平均かもしれないが、若手でも大きな裁量権を持って挑戦できる機会はどこにも負けない」「社会貢献性の高い事業に、誇りを持って取り組める」といった、自社独自の「強み」を洗い出します。

このEVPを基に、採用広報全体で一貫して発信していくコアメッセージ(スローガンやタグライン)を策定します。このメッセージが、全てのコンテンツ制作における揺るぎない「軸」となります。

③ STEP3:発信チャネルを選定しコンテンツを企画・発信する

ペルソナ(誰に)とメッセージ(何を)が固まったら、いよいよ「どこで(Where)」「どのように(How)」伝えるかを考え、実行に移します。

まず、チャネル(メディア)の選定です。重要なのは、STEP1で設定したペルソナが日常的に利用しているチャネルを選ぶことです。例えば、20代の若手エンジニアがターゲットであれば、Twitter(現X)や技術ブログ、GitHubなどが有効でしょう。デザイナーであれば、InstagramやBehance、noteなどが考えられます。複数のチャネルを組み合わせ、それぞれの特性を活かして情報を発信していくクロスメディア戦略が理想です。

次に、具体的なコンテンツの企画です。STEP2で定義したコアメッセージを、各チャネルの特性に合わせて様々な切り口のコンテンツに落とし込んでいきます。この際、「コンテンツカレンダー」を作成し、計画的に発信していくことをお勧めします。コンテンツカレンダーには、公開日、担当者、コンテンツのテーマ、チャネル、現在の進捗状況などを記載し、チームで共有します。これにより、継続的な情報発信が可能になり、コンテンツのネタ切れや更新の滞りを防ぐことができます。

④ STEP4:効果測定を行い改善を繰り返す

採用広報は「やりっぱなし」では意味がありません。最後のステップとして、発信した情報がターゲットに届き、意図した効果を生んでいるかを測定し、改善を繰り返すPDCAサイクルを回すことが不可欠です。

効果測定を行うためには、まずチャネルごとに適切なKPI(重要業績評価指標)を設定する必要があります。

【KPIの設定例】

- オウンドメディア:

- 認知度:PV数、ユニークユーザー数、新規ユーザー率、指名検索数

- エンゲージメント:平均滞在時間、直帰率、読了率、SNSでのシェア数

- 成果:記事からの応募転換率(CVR)

- SNS:

- 認知度:インプレッション数、リーチ数、フォロワー増加数

- エンゲージメント:いいね、リツイート、コメント数、エンゲージメント率

- 成果:プロフィールクリック数、Webサイトへの流入数

これらのデータを定期的に(例えば月次で)収集・分析し、「どのコンテンツがよく読まれているか」「どのチャネルからの流入が多いか」「どのような投稿がエンゲージメントを高めるか」といったインサイトを抽出します。そして、その分析結果に基づいて、「社員インタビュー記事は滞在時間が長いから、もっと増やそう」「Twitterでのこの時間帯の投稿は反応が良いから、定例化しよう」といった具体的な改善アクションに繋げていきます。

この地道な効果測定と改善の繰り返しこそが、採用広報の精度を高め、成功へと導く唯一の道です。

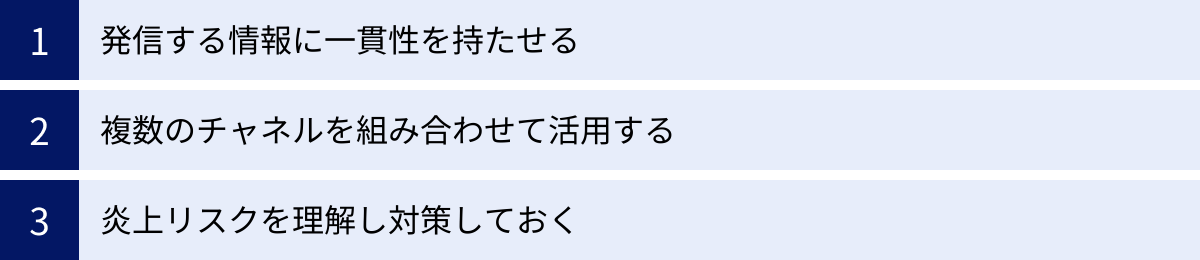

採用広報を成功に導くためのポイント

採用広報を戦略的に進めていく上で、常に念頭に置いておくべき3つの重要なポイントがあります。これらを意識することで、活動の効果を最大化し、リスクを最小限に抑えることができます。

発信する情報に一貫性を持たせる

採用広報を成功させる上で最も重要なことの一つが、すべてのチャネル、すべてのコンテンツにおいて、発信する情報やメッセージに一貫性を持たせることです。

オウンドメディアでは「挑戦を歓迎する文化」を謳っているのに、SNSでは堅苦しい情報しか発信していなかったり、面接官が話す内容と採用ブログの内容が異なっていたりすると、候補者は混乱し、企業に対する不信感を抱いてしまいます。これは、企業のブランドイメージを著しく損なう行為です。

これを防ぐためには、「採用広報を成功させる4つのステップ」のSTEP2で定義したEVP(従業員価値提案)とコアメッセージを絶対的な拠り所とする必要があります。この軸がブレなければ、たとえ発信するチャネルやコンテンツの形式が変わっても、根底に流れる企業の「らしさ」や「価値観」は一貫します。

具体的な対策として、採用広報に関する「ブランドガイドライン」を策定することも有効です。ガイドラインには、使用すべきロゴやカラースキームといったビジュアル要素だけでなく、コミュニケーションのトーン&マナー(例:親しみやすい言葉遣いを心がける、専門用語は避けるなど)や、必ず伝えるべきコアメッセージ、使用を避けるべき表現などを明記します。このガイドラインを関係者全員で共有することで、誰が情報を発信しても、企業としての一貫したイメージを保つことができます。

複数のチャネルを組み合わせて活用する

現代の候補者は、一つの情報源だけを鵜呑みにすることは稀です。企業の公式サイト、SNS、口コミサイト、ニュース記事など、複数の情報源を渡り歩きながら、多角的に企業を評価します。したがって、採用広報も単一のチャネルに依存するのではなく、複数のチャネルを戦略的に組み合わせて活用する「クロスメディア戦略」が不可欠です。

各チャネルには異なる特性と役割があります。

- オウンドメディア(ブログ):詳細な情報をストックし、企業の魅力を深く伝える「本拠地」。

- SNS(Twitter, Facebookなど):日常的な接点を作り、オウンドメディアへの誘導やリアルタイムな情報発信を行う「拡散・交流拠点」。

- プレスリリース:第三者のお墨付きを得て、信頼性を高める「公的な発表の場」。

- 動画(YouTube):雰囲気や人柄といった定性的な情報を伝え、感情に訴えかける「体験の場」。

これらのチャネルを連携させ、候補者の情報収集の旅(キャンディデート・ジャーニー)を意識した設計をすることが重要です。例えば、「プレスリリースで新事業の立ち上げを発表し話題を作る → その裏側を追った詳細なプロジェクトストーリーをオウンドメディアで公開する → 社員のオフショットと共にSNSで記事をシェアし、フォロワーとの対話を生む → 会社説明会で、記事に登場した社員に直接質問できる場を設ける」といった一連の流れをデザインします。

このように、各チャネルがそれぞれの役割を果たしながら連携することで、相乗効果が生まれ、候補者の企業理解とエンゲージメントを効果的に高めることができます。

炎上リスクを理解し対策しておく

SNSをはじめとするオープンなプラットフォームでの情報発信には、常に「炎上」のリスクが伴います。意図しない表現が誤解を招いたり、不適切な内容が批判の的になったりすることで、企業の評判が大きく損なわれる可能性があります。採用広報を推進する上では、このリスクを十分に理解し、事前の対策を講じておく必要があります。

炎上の火種となり得るのは、以下のようなケースです。

- 差別的・配慮に欠ける表現:ジェンダー、人種、国籍、障害などに関する無神経な発言。

- コンプライアンス違反:法令や倫理に反する内容(例:過度な長時間労働を美化するような表現)。

- 事実誤認や誇張:事実と異なる情報や、過度に良い面ばかりを強調した表現。

- ステルスマーケティング(ステマ):広告であることを隠して、中立的な情報であるかのように見せかける行為。

- 担当者の個人的な意見の投稿:公式アカウントでの不適切な私的発言。

これらのリスクを最小化するためには、以下の対策が有効です。

- ソーシャルメディアポリシーの策定:情報発信の目的、責任者、禁止事項、トーン&マナーなどを定めた社内ルールを作成し、関係者全員に周知徹底します。

- ダブルチェック体制の構築:投稿前には、必ず複数人の目で内容を確認するフローを設けます。特に、内容がセンシティブな場合は、法務や広報部門のチェックも仰ぐべきです。

- 炎上発生時の対応フローの準備:万が一炎上が発生してしまった場合に備え、「誰が状況を把握し、誰が対応を決定し、どのようなメッセージを出すか」といった対応手順をあらかじめ決めておきます。迅速かつ誠実な対応が、被害を最小限に食い止める鍵となります。

リスクを恐れて情報発信をためらう必要はありません。誠実さと謙虚さを忘れず、社会の目線を常に意識しながら、丁寧なコミュニケーションを心がけることが、炎上を防ぐ最も基本的な姿勢です。

まとめ

本記事では、「採用広報」をテーマに、その基本概念から重要視される背景、目的、メリット・デメリット、具体的な手法、そして成功のためのステップとポイントまで、幅広く解説しました。

改めて要点を振り返ると、採用広報とは、単に求人情報を流す活動ではなく、企業の「働く場所」としての魅力を継続的に発信し、潜在的な候補者と長期的な関係を築くための戦略的なコミュニケーション活動です。労働人口が減少し、働き手の価値観が多様化する現代において、企業が優秀な人材から「選ばれる」存在になるためには、この採用広報への取り組みが不可欠となっています。

採用広報は、短期的な成果を求めにくい、継続的な工数がかかるといった側面もありますが、それを上回る多くのメリットをもたらします。

- 自社の価値観にマッチした人材からの応募が増える

- 中長期的な採用コストを削減できる

- 内定辞退率の低下と定着率の向上に繋がる

- 社員のエンゲージメント向上という社内への好影響も期待できる

成功の鍵は、「誰に(ペルソナ)」「何を(EVP)」伝えるかを明確にし、一貫性のあるメッセージを、複数のチャネルを組み合わせて計画的に発信し、効果測定を繰り返しながら改善していくことです。

採用は、企業の未来を創る上で最も重要な投資活動の一つです。そして採用広報は、その投資効果を最大化するための土台を築くことに他なりません。この記事を参考に、まずは自社の現状分析から始め、できることから一歩ずつ、採用広報への取り組みをスタートしてみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、未来の素晴らしい仲間との出会いに繋がっていくはずです。