現代の採用市場は、少子高齢化による労働人口の減少や働き方の多様化を背景に、企業が求職者から「選ばれる」時代へと大きく変化しています。このような状況下で、自社の魅力を的確に伝え、理想の人材を獲得するために不可欠なツールが「採用サイト」です。

求人媒体に情報を掲載するだけでは、他社との差別化が難しく、自社の企業文化や働く環境のリアルな姿を伝えきることはできません。採用サイトは、いわば未来の仲間へ向けた「企業の顔」であり、想いを伝える「ラブレター」のような存在です。

この記事では、採用サイトの基本的な役割から、制作するメリット・デメリット、掲載すべき必須コンテンツ、そして費用相場までを網羅的に解説します。さらに、数ある制作会社の中から自社に最適な一社を見つけるための選び方のポイントや、目的別におすすめの制作会社35選を具体的にご紹介します。

採用サイト制作を検討している人事・採用担当者の方はもちろん、より効果的な採用活動を目指すすべての企業にとって、必見の内容です。

目次

採用サイトとは

採用サイトとは、企業が採用活動を行う上で、求職者に対して自社の情報を提供し、応募を促進するために特化して制作されたWebサイトのことです。単に求人情報を掲載するだけでなく、企業のビジョンや文化、働く環境、社員の声といった、求職者が「この会社で働きたい」と感じるための魅力的な情報を多角的に発信します。

情報収集の手段が多様化した現代において、求職者の多くは企業の公式な情報源を重視する傾向にあります。採用サイトは、その中心的な役割を担う、採用ブランディングの核となるオウンドメディアと言えるでしょう。

採用サイトの目的と重要性

採用サイトが担う目的は多岐にわたりますが、主に以下の4つに集約されます。

- 企業理解の促進: 求職者に対して、事業内容はもちろん、企業理念やビジョン、社風といった、企業の根幹をなす価値観を深く伝えます。

- 魅力の伝達と応募意欲の醸成: 働く環境、福利厚生、キャリアパス、社員の活躍などを具体的に示すことで、企業の魅力を伝え、「ここで働いてみたい」という応募意欲を引き出します。

- 採用ミスマッチの防止: 入社前に企業のリアルな姿を多角的に伝えることで、求職者の抱くイメージと入社後の現実とのギャップを最小限に抑えます。これは、早期離職を防ぎ、定着率を高める上で極めて重要です。

- 採用ブランディングの構築: 「〇〇な会社」「〇〇な人が活躍できる会社」といった一貫したメッセージを発信し続けることで、ターゲット人材にとって魅力的な企業イメージを構築し、長期的な資産とします。

売り手市場が続き、人材獲得競争が激化する中で、企業はもはや求職者を「待つ」姿勢ではいられません。自ら積極的に情報発信を行い、自社のファンを増やしていく能動的な採用活動が不可欠です。そのための最も強力なプラットフォームが採用サイトであり、その重要性は年々高まっています。求職者は、給与や待遇といった条件面だけでなく、「その企業で働くことにどんな意味があるのか」「自分がどう成長できるのか」といった、より本質的な価値を求めるようになっています。こうした問いに答えるための詳細かつ説得力のある情報を、自由なフォーマットで提供できるのが採用サイトなのです。

コーポレートサイトや求人媒体との違い

採用活動で利用されるメディアには、採用サイトの他にコーポレートサイトや求人媒体がありますが、それぞれ目的と役割が異なります。これらの違いを理解し、適切に使い分けることが、効果的な採用戦略の第一歩です。

| 比較項目 | 採用サイト | コーポレートサイト | 求人媒体 |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | 応募獲得、採用ブランディング | 企業情報の網羅的な開示、信頼性向上 | 幅広い求職者への求人情報の告知 |

| メインターゲット | 求職者(新卒・中途) | 顧客、取引先、株主、求職者など全ステークホルダー | 不特定多数の求職者 |

| 掲載情報の自由度 | 非常に高い。デザインやコンテンツを自由に設計可能 | 高いが、IR情報など形式が定められた情報も多い | 低い。規定のフォーマットに従う必要がある |

| デザインの自由度 | 非常に高い。企業の個性を最大限に表現できる | 高いが、企業の「顔」として信頼性を損なわないデザインが求められる | ほぼない。他社との差別化が困難 |

| 情報発信の深さ | 深い。社員インタビューや企業文化など、情緒的な価値も伝えやすい | 浅く広い。各ステークホルダーに必要な情報を整理して掲載 | 浅い。定められた文字数や項目内で情報を伝える |

| コスト構造 | 初期制作費+運用費(資産型) | 初期制作費+運用費(資産型) | 掲載期間に応じた広告費(消費型) |

| 他社との比較 | されにくい(自社メディア内での回遊) | されにくい | 常に他社と比較される |

コーポレートサイトは、企業の公式な「顔」として、顧客、取引先、株主、地域社会、そして求職者といった、あらゆるステークホルダーに向けて情報を発信するものです。そのため、会社概要、事業内容、製品・サービス情報、IR情報、ニュースリリースなど、網羅的で信頼性の高い情報が掲載されます。採用情報も一部掲載されますが、あくまで企業全体の情報の中の一要素であり、求職者に特化した深い情報提供には限界があります。

一方、求人媒体は、リクナビやマイナビに代表されるように、多くの企業の求人情報を集約し、幅広い求職者にアプローチするためのプラットフォームです。最大のメリットは集客力にありますが、掲載できる情報量や表現方法には制限があり、他社と同じフォーマットの中で比較検討されるため、独自の魅力を伝えきることが難しいというデメリットがあります。また、掲載期間に応じて費用が発生し続ける「消費型」のコスト構造である点も特徴です。

これに対し採用サイトは、ターゲットを「求職者」に完全に絞り込み、その人たちの心に響く情報を、デザインやコンテンツの制約なく自由に表現できるのが最大の特徴です。求人媒体が集客の「入口」だとすれば、採用サイトは自社の魅力を深く理解してもらい、応募の意思決定を促す「本拠地」としての役割を担います。これら3つのメディアの特性を理解し、戦略的に連携させることが、採用活動を成功に導く鍵となります。

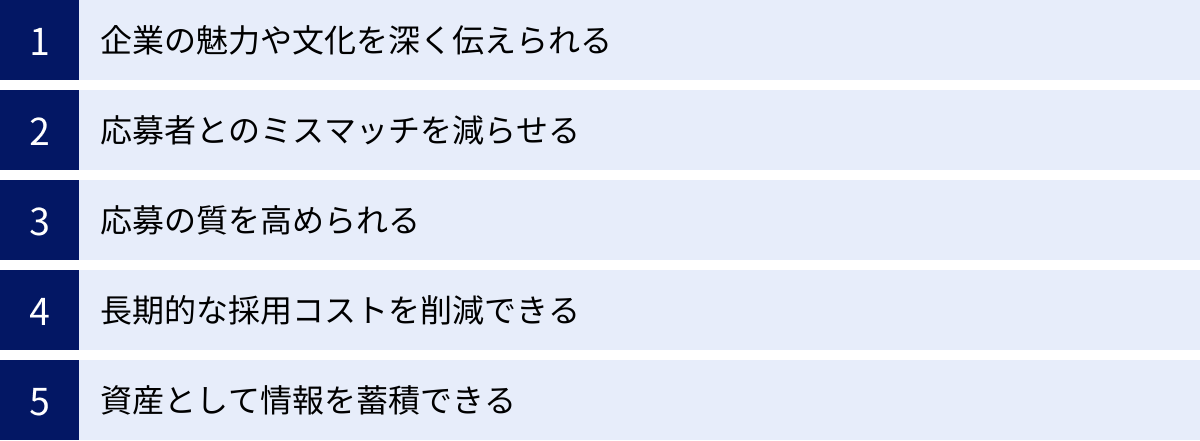

採用サイトを制作する5つのメリット

採用サイトの制作には初期投資が必要ですが、それを上回る多くのメリットが存在します。これらは単に応募数を増やすだけでなく、採用活動の質そのものを高め、企業の成長に貢献するものです。

① 企業の魅力や文化を深く伝えられる

採用サイトを制作する最大のメリットは、求人媒体の定型的なフォーマットでは表現しきれない、自社ならではの魅力や独自の企業文化を、深く、そして多角的に伝えられる点にあります。

求人媒体では、給与、勤務地、職務内容といった「条件面」での比較が中心になりがちです。しかし、求職者が本当に知りたいのは、「その会社で働くことで、どのような経験が得られるのか」「どのような人たちと、どのような雰囲気の中で働くのか」といった、より本質的な情報です。

採用サイトでは、以下のような多様なコンテンツを自由な表現で展開できます。

- ビジョン・ミッション: 経営者がどのような想いで会社を創り、どこへ向かおうとしているのかを熱く語ることで、求職者の共感を呼び起こします。

- 社員インタビュー: 若手からベテラン、異なる職種の社員の生の声を通して、仕事のやりがいや働き方、キャリアパスをリアルに伝えます。成功体験だけでなく、困難を乗り越えた経験などを語ることで、人間味あふれる魅力が伝わります。

- プロジェクトストーリー: ある製品やサービスが生まれるまでの背景や、チームの奮闘を描くことで、仕事の面白さや社会への貢献度を具体的に示せます。

- オフィスツアー(動画・360°ビュー): 実際に働くオフィスの様子や、社員がリラックスするカフェスペースなどを視覚的に見せることで、働く環境への理解を深め、入社後のイメージを膨らませてもらえます。

これらのリッチなコンテンツを通じて、求職者は自らがその企業で働く姿を具体的にイメージできるようになり、表面的な条件だけでは測れない「企業との相性」を判断できるようになります。これが、次項で述べるミスマッチの減少へと繋がっていくのです。

② 応募者とのミスマッチを減らせる

採用活動における大きな課題の一つが、入社後のミスマッチです。「思っていた社風と違った」「聞いていた仕事内容と異なる」といった理由による早期離職は、採用コストや教育コストを無駄にするだけでなく、既存社員の士気にも影響を与えかねません。

採用サイトは、この「こんなはずじゃなかった」という不幸なミスマッチを大幅に減らす効果があります。

その理由は、採用サイトが企業の「良い面」だけでなく、「ありのままの姿」を伝える場として機能するからです。例えば、社員インタビューで仕事の厳しさや乗り越えるべき壁について触れたり、「数字で見る自社データ」で平均残業時間を正直に公開したりすることで、求職者は企業に対する過度な期待や誤解を抱くことなく、現実的な視点で企業を評価できます。

また、企業文化や価値観を丁寧に伝えることで、それに共感できない求職者は、自然と応募を控えるようになります。一方で、その価値観に強く共感する求職者だけが応募してくるため、結果として、自社のカルチャーにフィットする可能性の高い人材と出会える確率が高まるのです。

このように、採用サイトを通じた事前の情報提供は、求職者側にも企業側にも「見極め」の機会を与えます。このスクリーニング機能が、入社後の定着率向上と、長期的に活躍してくれる人材の確保に直結するのです。

③ 応募の質を高められる

採用サイトは、単に応募の「数」を増やすだけでなく、応募の「質」を高める上でも非常に効果的です。ここで言う「質の高い応募」とは、企業の事業内容やビジョンを深く理解し、強い入社意欲を持った人材からの応募を指します。

採用サイトを持たず、求人媒体の情報だけで応募してくる求職者の中には、「とにかく多くの企業に応募している」という層も少なくありません。このような場合、面接の場で初めて企業の事業内容を詳しく知る、といったケースも発生し、選考プロセスが非効率になりがちです。

一方、採用サイトを隅々まで読み込み、社員インタビューや代表メッセージに共感した上で応募してくる求職者は、既に企業に対する一定の理解とロイヤリティを持っています。彼らは、面接の場で「なぜこの会社でなければならないのか」を自分の言葉で語ることができ、より深く、本質的な対話が可能になります。

これにより、採用担当者は、候補者のスキルや経験だけでなく、価値観やカルチャーフィットといった、より重要な側面を見極めることに集中できます。結果として、選考プロセス全体の効率が向上し、最終的に自社で活躍する可能性の高い、意欲的な人材を採用できる確率が格段に高まるのです。これは、採用活動における無駄な工数を削減し、より戦略的な活動にリソースを集中させることにも繋がります。

④ 長期的な採用コストを削減できる

採用サイトの制作には数十万から数百万円の初期費用がかかるため、一見するとコスト増に感じるかもしれません。しかし、長期的な視点で見ると、採用サイトは全体の採用コストを削減する効果的な投資となります。

コスト削減のメカニズムは、主に以下の3つの側面から説明できます。

- 広告宣伝費の削減: 採用サイトは一度制作すれば、自社の「資産」として永続的に活用できます。求人媒体のように、掲載期間が終了すれば情報が消えてしまい、再度費用を支払わなければならない「消費型」の広告とは根本的に異なります。SEO対策を施し、コンテンツを継続的に更新していくことで、広告費に頼らずとも自然検索経由で求職者を集められるようになります。これにより、高額になりがちな求人媒体への出稿費用や人材紹介会社への成功報酬を抑制できます。

- ミスマッチ減少による再採用コストの削減: 前述の通り、採用サイトはミスマッチを防ぎ、定着率を向上させる効果があります。社員一人が早期離職した場合、その採用にかかったコスト(広告費、人件費など)や教育コストがすべて無駄になるだけでなく、欠員を補充するための「再採用コスト」が新たに発生します。ミスマッチが減ることで、この負のサイクルを断ち切り、無駄なコストの発生を防げます。

- 選考プロセスの効率化による人件費削減: 応募の質が高まることで、書類選考や面接の効率が上がります。一人ひとりの候補者とより密度の濃い対話ができるようになり、結果として採用担当者や面接官の工数を削減できます。これも、目に見えにくいですが重要な人件費の削減に繋がります。

このように、採用サイトは短期的な支出ではなく、将来のコストを抑制し、採用活動のROI(投資対効果)を最大化するための戦略的な投資と捉えるべきです。

⑤ 資産として情報を蓄積できる

採用サイトは、作って終わりの静的なパンフレットではありません。継続的に情報を更新・追加していくことで、企業の採用活動における貴重な「知的資産」を蓄積していくプラットフォームとなります。

例えば、以下のようなコンテンツを定期的に追加していくことを想像してみてください。

- 新たに入社した社員のインタビュー記事

- 成功したプロジェクトの裏側を語るストーリーコンテンツ

- 社内イベントや勉強会のレポート

- 自社の技術やノウハウに関するブログ記事

- 新しい福利厚生制度の紹介

これらのコンテンツが一つ、また一つと蓄積されていくことで、採用サイトは年々厚みを増し、企業の成長や文化の変遷を記録する「生きたアーカイブ」となります。求職者は、最新情報だけでなく過去のコンテンツにも触れることで、企業の歴史や一貫した価値観をより深く理解できます。

さらに、これらの蓄積されたコンテンツは、SEO(検索エンジン最適化)の観点からも非常に重要です。多様なキーワードで情報発信を続けることで、検索エンジンからの評価が高まり、様々な検索意図を持つ求職者からのアクセス流入が期待できます。例えば、「〇〇業界 キャリアパス」や「〇〇職 働きがい」といったキーワードで検索した潜在的な候補者が、自社のコンテンツにたどり着く可能性が高まります。

このように、採用サイトは単なる求人情報の掲示板ではなく、企業の魅力と知見が集約された強力なオウンドメディアとして機能し、持続的な採用力強化に貢献するのです。

採用サイト制作の主なデメリット

多くのメリットがある一方で、採用サイトの制作・運用にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、プロジェクトを成功させる上で不可欠です。

制作や運用にコストと工数がかかる

採用サイトを制作する上で最も直接的なデメリットは、制作と運用に相応のコスト(費用)と工数(時間・労力)がかかることです。

コスト面:

採用サイトの制作費用は、その規模や機能、コンテンツの作り込み度合いによって大きく変動しますが、一般的には数十万円から、大規模なものでは数百万円以上に及びます。具体的な内訳としては、以下のような費用が発生します。

- 初期制作費用: 企画・ディレクション費、デザイン費、コーディング費、CMS(コンテンツ管理システム)構築費、コンテンツ制作費(取材、ライティング、撮影など)

- 運用・保守費用: サーバー・ドメイン維持費、CMSのアップデート対応、セキュリティ対策、軽微な修正対応などを含む月額の保守費用

特に、質の高いコンテンツ(プロによる写真撮影や動画制作、詳細な社員インタビューなど)を追求すればするほど、コストは増加します。予算が限られている場合は、どこに重点を置いて投資するかの優先順位付けが重要になります。

工数面:

制作会社に依頼する場合でも、企業側の担当者が担うべきタスクは少なくありません。

- 要件定義・企画: サイトの目的、ターゲット、コンセプトなどを明確にし、制作会社に伝える。

- コンテンツ準備: 社員インタビューの対象者選定と日程調整、原稿の確認・修正、掲載するデータや情報の収集。

- 制作会社との連携: 定期的なミーティング、デザインや仕様の確認(フィードバック)、進捗管理。

- 公開後の運用: 新しい情報の更新作業(募集要項の変更、ブログ記事の投稿など)。

これらの業務には、かなりの時間と労力を要します。特に、通常業務と兼任で担当する場合、負担が大きくなる可能性があります。プロジェクトを円滑に進めるためには、社内に専任の担当者を置くか、複数のメンバーで役割を分担するチーム体制を構築し、経営層も含めた社内全体の協力体制を確立することが不可欠です。

公開後の集客施策が別途必要になる

採用サイト制作におけるもう一つの重要な注意点は、サイトを「公開しただけ」では、自動的に求職者が訪れるわけではないということです。

どんなに素晴らしいデザインで、魅力的なコンテンツを詰め込んだ採用サイトを作っても、その存在が求職者に知られなければ意味がありません。採用サイトはいわば、人通りのない場所にオープンした「素敵なお店」のようなものです。お客様(求職者)を呼び込むための「集客活動」が別途必要になります。

具体的な集客施策としては、以下のようなものが挙げられます。

- SEO(検索エンジン最適化): 「〇〇株式会社 採用」「〇〇職 求人 東京」といったキーワードで検索された際に、自社サイトが上位に表示されるように対策を施します。これは、中長期的に安定したアクセスを獲得するための基本かつ最も重要な施策です。

- Web広告: GoogleやYahoo!のリスティング広告、FacebookやInstagram、LinkedInなどのSNS広告を活用し、ターゲットとする求職者層に直接アプローチします。短期的に成果を出しやすいですが、継続的な費用がかかります。

- 求人媒体からの誘導: 求人媒体には概要のみを掲載し、「より詳しい情報はこちら」「社員の声はこちら」といった形で採用サイトへのリンクを設置します。求人媒体の集客力を活用し、自社の「本拠地」である採用サイトへ誘導する流れを作ります。

- SNSの活用: 企業の公式SNSアカウント(X, Instagram, Facebookなど)で、採用サイトのコンテンツ(社員インタビューやブログ記事など)を発信し、フォロワーに情報を届けます。

- リファラル採用での活用: 社員が友人や知人を紹介する際に、採用サイトのURLを送ってもらうことで、企業の魅力を効率的かつ信頼性高く伝えることができます。

- 大学のキャリアセンター等との連携: 新卒採用の場合、大学のキャリアセンターに採用サイトの情報を案内し、学生への周知を依頼します。

このように、採用サイトは採用マーケティング戦略全体の一部として位置づけ、様々なチャネルと連携させていく必要があります。制作会社を選ぶ際にも、こうした集客に関する知見やサポート体制があるかどうかを確認することが、サイト制作を真の成功に導くための重要なポイントとなります。

採用サイトに掲載すべき必須コンテンツ10選

効果的な採用サイトを構築するためには、求職者が求める情報を網羅し、企業の魅力を最大限に引き出すコンテンツを戦略的に配置することが重要です。ここでは、多くの成功している採用サイトに共通して見られる、必須とも言える10のコンテンツを紹介します。

① 企業理念・ビジョン・代表メッセージ

これは採用サイトの「魂」とも言える最も重要なコンテンツです。求職者は、給与や待遇といった条件だけでなく、「その企業が何を目指し、社会にどのような価値を提供しようとしているのか」に強く共感したときに、入社意欲を大きく高めます。

- 企業理念・ビジョン: 会社が大切にしている価値観や、将来目指している姿を明確に示します。抽象的な言葉で終わらせず、具体的な事業活動とどう結びついているかを語ることが重要です。

- 代表メッセージ: 創業の想い、事業にかける情熱、そして未来の仲間への期待などを、代表自身の言葉で率直に語ってもらいます。顔写真や動画を掲載することで、人間性や熱意が伝わり、信頼感と共感を醸成します。

このコンテンツは、応募者が企業文化にフィットするかどうかを判断する最初の基準点となります。

② 事業内容

「この会社は、一体何をしているのか?」という基本的な問いに、分かりやすく答えるためのコンテンツです。専門用語を多用するのではなく、社会や顧客に対してどのような価値を提供しているのか、という視点で解説することがポイントです。

図やイラスト、インフォグラフィックなどを用いて、ビジネスモデルやサービスの流れを視覚的に示すと、業界知識のない求職者にも理解しやすくなります。複数の事業を展開している場合は、それぞれの事業がどのように連携し、会社全体の成長に貢献しているのかをストーリーとして見せると、より魅力的に映ります。

③ 募集要項

求職者が具体的な応募を検討する上で、不可欠な実務情報です。曖昧な表現を避け、できる限り具体的かつ正確に記載することが、信頼を得る上で非常に重要です。

- 職種名

- 仕事内容: 具体的な業務、使用するツール、チーム体制など。

- 応募資格: 必須スキル・経験(Must)、歓迎スキル・経験(Want)を明確に分ける。

- 給与: 「月給〇〇円~〇〇円」のように幅を持たせ、経験・能力を考慮する旨を記載。モデル年収例を示すとより分かりやすいです。

- 諸手当: 通勤手当、住宅手当、役職手当など。

- 勤務地・勤務時間: リモートワークやフレックスタイム制度の有無も明記。

- 休日・休暇: 年間休日日数、有給休暇、特別休暇など。

- 福利厚生

- 選考プロセス: 書類選考から内定までの流れを明示する。

これらの情報を職種ごとに整理して掲載し、求職者が自分に合ったポジションを簡単に見つけられるように設計しましょう。

④ 社員紹介・インタビュー

求職者が最も関心を持つコンテンツの一つです。「どんな人が働いているのか」を知ることは、社風を理解し、自身が働く姿をイメージする上で欠かせません。多様なバックグラウンドを持つ社員を登場させることが、より多くの求職者の共感を得るための鍵となります。

- 登場させる社員の多様性: 新卒、中途、若手、ベテラン、エンジニア、営業、企画など、職種や経歴、年齢、性別の異なる様々な社員を取り上げる。

- インタビュー内容: 入社の経緯、現在の仕事内容、仕事のやりがいや厳しさ、一日のスケジュール、今後の目標、プライベートの過ごし方、未来の仲間へのメッセージなど、多角的な質問を用意する。

- 見せ方: 質の高い写真や、可能であれば動画を組み合わせることで、人柄や職場の雰囲気がよりリアルに伝わります。

⑤ 働く環境・福利厚生

働きやすさは、企業選びの重要な基準です。特に近年は、ワークライフバランスを重視する求職者が増えています。他社にはない独自の制度や、社員の働きがいを支える環境を具体的にアピールすることで、大きな魅力となります。

- オフィス環境: フリーアドレスの執務スペース、集中ブース、リフレッシュエリア、カフェテリアなどの写真を豊富に掲載。360°カメラを使ったバーチャルオフィスツアーも効果的です。

- 働き方: リモートワーク、フレックスタイム、時短勤務などの制度の導入状況や利用実績を紹介。

- 福利厚生: 法律で定められたものだけでなく、住宅手当、資格取得支援、書籍購入補助、社員食堂、部活動支援、ユニークな休暇制度など、自社ならではの制度を積極的に紹介します。

⑥ キャリアパス・研修制度

成長意欲の高い優秀な人材ほど、「この会社で自分はどのように成長できるのか」という視点を重視します。入社後の成長イメージを具体的に示し、キャリア形成をサポートする体制が整っていることを伝えましょう。

- キャリアパス: 入社後の職位や役割の変化、ジョブローテーションの可能性、スペシャリストコースやマネジメントコースといったキャリアの選択肢など、具体的なモデルケースを提示します。

- 研修制度: 新入社員研修、階層別研修、専門スキル研修、OJT(On-the-Job Training)の仕組み、メンター制度などを紹介します。

- 評価制度: どのような基準で評価され、それが昇給や昇進にどう反映されるのかを透明性をもって説明することも、安心感に繋がります。

⑦ 数字で見る自社データ

文章だけでは伝わりにくい企業の実態を、客観的なデータを用いて直感的に伝えるためのコンテンツです。インフォグラフィック(情報を視覚的に表現した図)を活用すると、堅苦しくならず、楽しく情報を伝えることができます。

- 例:

- 設立年、従業員数、売上高推移

- 男女比、平均年齢、平均勤続年数

- 新卒・中途入社比率、職種別人員構成

- 有給休暇取得率、平均残業時間

- 育児休業取得率・復職率

これらのデータを正直に開示することは、企業の透明性や信頼性の高さをアピールすることにも繋がります。

⑧ よくある質問(FAQ)

求職者が応募前や選考過程で抱きがちな疑問や不安に、先回りして回答するコンテンツです。応募の心理的なハードルを下げると同時に、人事担当者が同様の質問に何度も答える手間を省く効果もあります。

- 質問例:

- 「選考プロセスについて教えてください」

- 「未経験でも応募できますか?」

- 「入社後の配属はどのように決まりますか?」

- 「残業はどのくらいありますか?」

- 「服装に規定はありますか?」

- 「副業は可能ですか?」

応募者から実際に寄せられた質問を蓄積し、定期的に内容を更新していくことが重要です。

⑨ エントリーフォーム

全てのコンテンツの最終的なゴール地点となるのが、このエントリーフォームです。どんなに魅力的なコンテンツを揃えても、このフォームが使いにくければ、求職者は応募を諦めてしまいます。

- 入力項目の最小化: 最初の応募段階では、氏名、連絡先、簡単な経歴など、必要最低限の項目に絞る。詳細は履歴書・職務経歴書の添付で補う。

- 入力支援機能: 郵便番号からの住所自動入力など、ユーザーの手間を省く工夫。

- プライバシーポリシーの明記: 個人情報の取り扱いについて明確に示し、安心感を与える。

EFO(Entry Form Optimization / エントリーフォーム最適化)の視点を取り入れ、離脱率を最小限に抑える設計が求められます。

⑩ 会社概要

企業の基本的なプロフィールをまとめた、信頼性の担保に不可欠なコンテンツです。コーポレートサイトにも同様のページがありますが、採用サイト内にも簡潔にまとめておくことが親切です。

- 掲載項目:

- 正式な会社名

- 本社所在地(Googleマップの埋め込みも有効)

- 設立年月日

- 資本金

- 代表者名

- 役員構成

- 事業内容

- 許認可・登録情報

これらの情報を正確に掲載することで、求職者は安心して応募を検討できます。

採用サイト制作の費用相場と依頼先の種類

採用サイト制作を外部に依頼する場合、その費用は依頼先やサイトの仕様によって大きく異なります。ここでは、依頼先ごとの費用相場と、それぞれの特徴について解説します。

依頼先別の費用相場

採用サイト制作の依頼先は、主に「Web制作会社」「フリーランス」「採用サイト作成ツール」の3つに大別されます。それぞれの費用相場と特徴を理解し、自社の予算や目的に合った選択をすることが重要です。

| 依頼先の種類 | 費用相場 | 特徴・向いている企業 |

|---|---|---|

| Web制作会社 | 50万円 ~ 300万円以上 | 品質とサポートのバランスが良い。オリジナリティの高いサイトや、戦略的なコンテンツを求める企業向け。 |

| フリーランス | 30万円 ~ 100万円程度 | コストを抑えやすいが、スキルや信頼性の見極めが重要。小規模なサイトを柔軟に作りたい企業向け。 |

| 採用サイト作成ツール | 月額数万円 ~ | 低コストかつ短納期で公開可能。テンプレートベースで手軽に始めたい、予算が限られている企業向け。 |

制作会社:50万~300万円以上

Web制作会社は、採用サイト制作において最も一般的な依頼先です。ディレクター、デザイナー、エンジニアなどがチームで対応するため、安定した品質と包括的なサポートが期待できます。費用はサイトの規模や機能によって大きく変動します。

- 50万~100万円: テンプレートをベースにしたデザインや、5~10ページ程度の小規模なサイト。コンテンツ(原稿や写真)は自社で用意するケースが多いです。

- 100万~300万円: 最も一般的な価格帯。オリジナルデザインでの制作、10~20ページ程度の構成、写真撮影や一部のライティングを含むなど、企業の魅力を十分に表現するための機能を盛り込めます。

- 300万円以上: 大規模なサイト(30ページ以上)、動画コンテンツの企画・制作、採用管理システム(ATS)との連携、多言語対応、詳細な採用ブランディング戦略の策定など、高度で複合的な要件に対応する場合の価格帯です。

フリーランス:30万~100万円程度

個人で活動するフリーランスのWebデザイナーやエンジニアに依頼する方法です。最大のメリットは、制作会社に比べてコストを抑えられる点です。仲介手数料や管理費がかからないため、同程度の品質でも安価になる傾向があります。

しかし、デメリットも存在します。個人のスキルや経験に品質が大きく依存するため、信頼できるフリーランスを見極めることが非常に重要です。また、対応できる業務範囲が限られている(デザインはできるがコーディングはできない、など)場合や、病気などで連絡が途絶えるリスクも考慮する必要があります。小規模なサイトを、柔軟なコミュニケーションを取りながら進めたい場合に適しています。

採用サイト作成ツール:月額数万円~

近年増えているのが、クラウド型の採用サイト作成ツール(SaaS)を利用する方法です。専門知識がなくても、あらかじめ用意されたテンプレートに沿ってテキストや画像を入力するだけで、簡単に採用サイトを構築できます。

最大のメリットは、初期費用を抑え、月額数万円程度の低コストで始められる点と、短期間でサイトを公開できる点です。一方で、デザインのカスタマイズ性には限界があり、他社と似たような見た目になりがちです。また、機能もツールに依存するため、独自のコンテンツや複雑な要件には対応できない場合があります。とにかく早く、低予算で採用サイトを持ちたいという企業に適した選択肢です。

依頼先の種類と特徴

費用だけでなく、依頼先がどのような組織であるかによっても、その強みや得意分野は異なります。

Web制作会社

Webサイト制作のプロフェッショナル集団です。その中でも、「採用サイトの制作実績」が豊富な会社を選ぶことが重要です。採用に特化した制作会社は、求職者のインサイトや採用市場のトレンドを理解しており、単にデザインが綺麗なだけでなく、応募に繋がる効果的なコンテンツや導線設計を提案してくれます。デザイン力、技術力、プロジェクト管理能力のバランスが取れているのが特徴です。

採用コンサルティング会社

採用戦略の立案や採用業務代行(RPO)などを手掛ける会社が、その一環として採用サイト制作も行っているケースです。最大の強みは、サイト制作を「採用課題解決の手段」として捉え、上流の採用戦略から一貫した提案を受けられる点です。採用ターゲットの明確化、企業の魅力(EVP)の言語化、選考プロセスの改善提案など、採用活動全体を最適化したい場合に非常に頼りになります。ただし、制作費用は比較的高額になる傾向があります。

広告代理店

Web広告の運用を主業務とする広告代理店も、ランディングページやサイト制作を手掛けることがあります。こちらの強みは、制作後の「集客」までを見据えた提案が可能な点です。どのようなキーワードでSEO対策を行うか、どの広告媒体でどのターゲットにアプローチするか、といった集客戦略とサイト制作をセットで依頼できます。「作って終わり」ではなく、その後のアクセス数や応募数を最大化したい場合に適した選択肢と言えるでしょう。

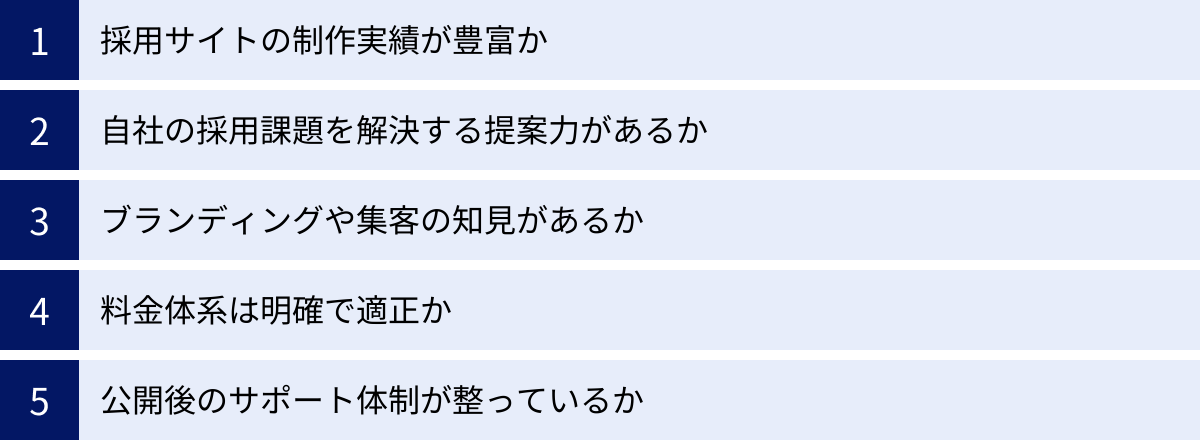

失敗しない採用サイト制作会社の選び方5つのポイント

数ある制作会社の中から、自社の採用活動を成功に導く最適なパートナーを見つけるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

① 採用サイトの制作実績が豊富か

まず確認すべきは、その会社が「採用サイト」の制作実績をどれだけ持っているかです。一般的なコーポレートサイトやECサイトの制作実績が豊富でも、採用サイトで成果を出すためのノウハウを持っているとは限りません。

- 実績の「量」と「質」を確認する: 公式サイトの制作実績ページ(ポートフォリオ)を見て、これまでに手掛けた採用サイトの数を確認します。同時に、そのデザインのクオリティ、コンテンツの企画力、情報の見せ方などをチェックし、自社の目指す方向性と合っているかを見極めます。

- 同業界・同規模の実績があるか: 自社と同じ業界や、同じくらいの企業規模の採用サイトを手掛けた実績があれば、業界特有の課題や求職者の特性を理解している可能性が高く、より的確な提案が期待できます。

- 成果についても尋ねてみる: 可能であれば、「そのサイトを制作したことで、応募数がどう変化したか」「ミスマッチが減ったという声はあるか」など、具体的な成果に繋がった事例があるか尋ねてみましょう。成果を公開している会社は、結果に自信がある証拠です。

ただ綺麗なサイトを作るだけでなく、採用という目的を達成するための設計ができる会社かどうかを、実績を通して見極めることが最も重要です。

② 自社の採用課題を解決する提案力があるか

優れた制作会社は、単に「発注されたものを作る」だけの御用聞きではありません。クライアント企業の抱える課題を深く理解し、その解決策としてWebサイトの企画・設計を提案してくれます。

- ヒアリングの質をチェックする: 最初の問い合わせや打ち合わせの場で、担当者が自社の状況についてどれだけ深く、的確な質問をしてくるかに注目しましょう。「なぜ採用サイトを作りたいのですか?」「現在の採用活動での一番の課題は何ですか?」「どのような人材を求めていますか?」といった、本質的な問いを投げかけてくれる会社は、パートナーとして信頼できます。

- 課題に基づいた提案があるか: ヒアリング内容を踏まえ、「貴社の『応募の質が低い』という課題を解決するために、社員のリアルな働きがいを伝えるインタビューコンテンツを充実させましょう」といった、具体的な解決策を提示してくれるかどうかがポイントです。ありきたりな提案ではなく、自社のためだけのオリジナルな提案をしてくれる会社を選びましょう。

自社のことを真剣に考え、二人三脚で課題解決に取り組んでくれる姿勢があるかどうかを見極めることが大切です。

③ ブランディングや集客の知見があるか

採用サイトは、公開してからが本当のスタートです。制作後の運用や集客まで見据えた知見を持っている会社を選ぶことで、サイトの効果を最大化できます。

- 採用ブランディングの視点: サイト全体のデザインやメッセージングを通して、他社と差別化された「自社らしい」魅力的な企業イメージ(採用ブランド)を構築する視点を持っているか。サイトのトーン&マナーやキャッチコピーの提案に、その思想が現れます。

- SEOの知識: 制作するサイトが、検索エンジンに評価されやすい構造になっているか(内部SEO対策)。また、どのようなキーワードで上位表示を目指すべきか、といった戦略的なアドバイスが可能か。

- Webマーケティング全般の知識: SEOだけでなく、Web広告やSNS活用など、サイトに求職者を呼び込むための多様な集客施策について、知識や実績があるかを確認しましょう。制作後の運用サポートや、集客施策の代行を依頼できる会社であれば、さらに心強いでしょう。

「作って終わり」にしないための戦略を、制作段階から一緒に考えてくれるパートナーを選びましょう。

④ 料金体系は明確で適正か

コストは、依頼先を決める上で重要な要素です。金額の多寡だけでなく、その内訳が明確で、提供されるサービス内容に見合っているか(適正か)を判断する必要があります。

- 詳細な見積書を求める: 「Webサイト制作一式 〇〇円」といった大雑把な見積もりではなく、「企画・ディレクション費」「デザイン費」「コーディング費」「コンテンツ制作費」など、項目ごとに費用が明記された詳細な見積書を提出してもらいましょう。これにより、何にいくらかかるのかが明確になり、他社との比較もしやすくなります。

- 追加料金の範囲を確認する: 「デザイン修正は〇回まで無料、それ以降は追加料金」「ページの追加は1ページあたり〇円」など、契約範囲を超えた場合の追加料金体系が事前に明示されているかを確認します。後々のトラブルを避けるために、非常に重要なポイントです。

- 複数の会社から相見積もりを取る: 1社だけで決めず、必ず2~3社から見積もりを取り、料金と提案内容を比較検討しましょう。これにより、自社のプロジェクトにおける費用相場を把握し、適正な価格で発注することができます。

安さだけで選ぶと、品質が低かったり、後から追加費用を請求されたりするリスクがあります。価格と品質、サポート内容のバランスが取れた、最もコストパフォーマンスの高い会社を見極めることが肝心です。

⑤ 公開後のサポート体制が整っているか

Webサイトは、公開後も安定して運用していく必要があります。予期せぬトラブルへの対応や、日々の更新作業を支援してくれるサポート体制が整っているかどうかも、重要な選定基準です。

- 保守・運用プランの有無と内容: サイト公開後の保守・運用プランがあるか、その内容と料金を確認します。一般的には、サーバー・ドメインの管理、ソフトウェア(CMS)のアップデート、セキュリティ監視、定期的なバックアップなどが含まれます。

- サポートの範囲と対応速度: 「テキストの軽微な修正はプラン内で対応可能か」「CMSの操作方法が分からない時に質問できるか」「サーバーダウンなどの緊急時に、どのくらいの時間で対応してくれるか」など、具体的なサポート範囲と対応の速さを確認しておきましょう。

- 担当者とのコミュニケーション: 長期的なパートナーとして、担当者と円滑なコミュニケーションが取れるかも大切です。レスポンスが早く、丁寧に対応してくれるか、打ち合わせの段階から見極めておきましょう。

安心してサイト運用を任せられる、信頼性の高いサポート体制を持つ会社を選ぶことで、自社の担当者は本来注力すべき採用活動に集中できます。

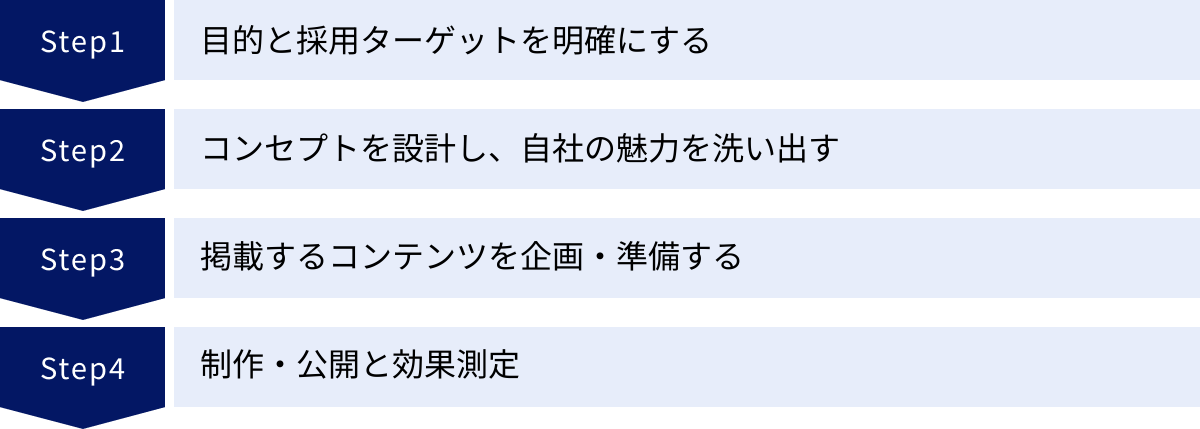

採用サイトの作り方4ステップ

制作会社に依頼する場合でも、自社内でプロジェクトを進める場合でも、採用サイト制作を成功させるためには、押さえるべき基本的なステップがあります。この流れを理解しておくことで、制作会社とのコミュニケーションもスムーズになります。

① 目的と採用ターゲットを明確にする

これは全ての土台となる、最も重要なステップです。ここが曖昧なまま進むと、誰にも響かない、効果の出ないサイトになってしまいます。

- 目的(Why)の明確化:

- なぜ、今採用サイトが必要なのか?

- サイトを通じて、何を達成したいのか?

- 例:「新卒の応募数を前年比150%にする」「ITエンジニアの応募者におけるミスマッチを半減させる」「地方学生からの認知度を高める」など、できるだけ具体的に、可能であれば数値目標(KPI)を設定することが望ましいです。

- 採用ターゲット(Who)の明確化:

- 誰に、このサイトを届けたいのか?

- 採用ペルソナ(架空の理想的な応募者像)を詳細に設定します。

- 例:

- 氏名: 鈴木 誠

- 年齢: 28歳

- 現職: 中堅Slerで3年目のシステムエンジニア

- スキル: Java, Pythonでの開発経験、基本設計の経験あり

- 価値観: 裁量権を持って働きたい、新しい技術を学びたい、社会貢献性の高い仕事がしたい

- 情報収集: 技術ブログ、勉強会、Twitter(X)などで情報収集している

このようにターゲットを具体化することで、その人物に響くメッセージやコンテンツは何か、という議論がしやすくなります。

② コンセプトを設計し、自社の魅力を洗い出す

目的とターゲットが定まったら、次に「何を(What)」伝えるかを考えます。これがサイトのコンセプト設計です。

- コンセプト(提供価値)の設計:

- 設定したターゲット(ペルソナ)に対して、自社が提供できる独自の価値は何か?

- その価値を、一言で表すキャッチコピーやコンセプトメッセージを考えます。

- 例:「コードで、未来の医療を支える。」「失敗を恐れるな。挑戦が評価される会社。」など、ターゲットの心に刺さる、覚えやすい言葉に落とし込みます。

- 自社の魅力(EVP)の洗い出し:

- EVP(Employee Value Proposition)とは、「従業員にとっての企業の価値提案」のことです。

- 社員アンケートやワークショップを実施し、「なぜこの会社で働いているのか」「会社のどんな点が好きか」「他社にはない強みは何か」といった生の声を集めます。

- 洗い出した魅力を「事業の魅力」「仕事の魅力」「組織・人の魅力」「制度・環境の魅力」などに分類し、整理します。

- この洗い出された魅力が、後工程のコンテンツ企画の源泉となります。他社も言っているような一般的な魅力ではなく、自社ならではの、具体的なエピソードに基づいた魅力を見つけ出すことが重要です。

③ 掲載するコンテンツを企画・準備する

コンセプトと洗い出した魅力をもとに、それを「どのように(How)」伝えるかを具体化するステップです。

- コンテンツマップの作成:

- サイト全体の構造(サイトマップ)を考え、「どのページに」「どのようなコンテンツを」掲載するかを一覧化します。

- 前述の「採用サイトに掲載すべき必須コンテンツ10選」などを参考に、自社の目的とターゲットに合わせて、必要なコンテンツを取捨選択します。

- コンテンツの企画・準備:

- 各コンテンツの具体的な内容を詰めていきます。

- 社員インタビュー: 誰に依頼するか人選し、質問項目を作成し、取材日程を調整します。

- 写真・動画撮影: どのようなシーン(オフィス、会議風景、社員の笑顔など)を撮影するかを決め、プロのカメラマンに依頼するか、自社で撮影するかを決定します。

- 原稿作成: 各ページのテキストを作成します。専門用語を避け、ターゲットに語りかけるような、分かりやすい言葉で書くことを心がけます。

- データ収集: 「数字で見る自社データ」などに掲載する社内データを、関係各部署に依頼して収集します。

このステップは、制作会社だけでなく、社内の多くの部署(人事、広報、各事業部など)の協力が必要不可欠です。円滑に進めるためには、プロジェクトの目的を社内全体で共有し、協力体制を築いておくことが成功の鍵となります。

④ 制作・公開と効果測定

企画・準備が完了したら、いよいよ実制作のフェーズに入ります。制作会社に依頼している場合は、定期的に進捗を確認し、フィードバックを行う役割を担います。

- 制作:

- デザインカンプ(サイトの完成見本)の確認・修正指示

- コーディングされたテスト環境での表示・動作確認(PC、スマートフォンでの表示崩れやリンク切れがないかなど)

- CMSへのコンテンツ投入と最終確認

- 公開:

- 全てのチェックが完了したら、サイトを本番環境にアップロードし、全世界に公開します。

- 効果測定と改善(PDCAサイクル):

- 採用サイトは公開がゴールではありません。公開後、設定した目的(KPI)を達成できているかを定期的に測定し、改善を繰り返していくことが重要です。

- Plan(計画): サイト制作時の目的・KPI設定

- Do(実行): サイト公開・運用

- Check(測定・評価): Google Analyticsなどのツールを用いて、アクセス数、流入経路、各ページの閲覧数、応募数(コンバージョン数)などを分析します。

- Action(改善): 分析結果に基づき、課題を特定し、改善策を実行します。(例:「Aページの離脱率が高いから、コンテンツの構成を見直そう」「B職種の応募が少ないから、仕事の魅力を伝えるコンテンツを追加しよう」など)

このPDCAサイクルを回し続けることで、採用サイトは常に最適化され、継続的に成果を生み出す強力なツールへと成長していきます。

【目的別】おすすめの採用サイト制作会社35選

ここでは、数ある制作会社の中から、目的や強みに応じて分類した35社をご紹介します。各社の公式サイトで公開されている情報を基に、その特徴をまとめました。依頼先を選定する際の参考にしてください。

(※各社の情報は2024年5月時点のものです。最新の情報は各社公式サイトをご確認ください。)

実績が豊富な制作会社10選

大手企業や有名サービスの採用サイトを多数手掛け、安定した品質とプロジェクト進行が期待できる制作会社です。

① 株式会社LIG

Web業界で高い知名度を誇る制作会社。「すごい採用サイト」特集記事など、採用に関する情報発信も積極的。デザイン性と技術力を両立させた、クオリティの高いサイト制作が魅力です。

- 特徴: デザイン力、技術力、コンテンツ企画力

- 強み: ブログ運営で培ったコンテンツマーケティングのノウハウを活かした提案が可能。

- 参照: 株式会社LIG公式サイト

② 株式会社GIG

Webコンサルティングから企画、制作、運用までをワンストップで提供。大手企業の制作実績が豊富で、データに基づいた戦略的なサイト構築を得意としています。

- 特徴: 戦略立案、データ分析、ワンストップ支援

- 強み: 採用マーケティングの視点を取り入れた、成果に繋がるサイト制作。

- 参照: 株式会社GIG公式サイト

③ 株式会社ベイジ

BtoB領域に強みを持ち、ロジカルな情報設計とユーザー中心設計(UCD)に基づいたサイト構築で定評があります。企業の強みを的確に言語化し、伝わるコンテンツを設計する能力に長けています。

- 特徴: BtoB、情報設計、コンテンツ戦略

- 強み: 採用課題の本質を捉え、戦略的なコミュニケーション設計を提案。

- 参照: 株式会社ベイジ公式サイト

④ 株式会社CINRA

クリエイティブ業界やカルチャー領域に強い制作会社。企業の「らしさ」を引き出し、エモーショナルに伝えるブランディングやコンテンツ企画が得意です。

- 特徴: ブランディング、クリエイティブ、コンテンツ企画

- 強み: 求職者の共感を呼ぶ、ストーリーテリングを活かした採用サイト制作。

- 参照: 株式会社CINRA公式サイト

⑤ 株式会社揚羽

採用ブランディングを専門とし、30年以上の歴史と2,000社以上の実績を持つ老舗。Webサイトだけでなく、映像やパンフレットなど、採用ツール全般を統合的にプロデュースします。

- 特徴: 採用ブランディング、映像制作、総合プロデュース

- 強み: 長年のノウハウに基づいた、企業の魅力最大化と採用課題解決力。

- 参照: 株式会社揚羽公式サイト

⑥ 株式会社カケハシ スカイソリューションズ

採用に特化したコンサルティング会社。採用サイト制作だけでなく、採用アウトソーシングや研修事業も手掛けており、採用活動全体をサポートします。

- 特徴: 採用特化、コンサルティング、総合支援

- 強み: 採用のプロフェッショナルとして、採用戦略全体からサイトの役割を定義。

- 参照: 株式会社カケハシ スカイソリューションズ公式サイト

⑦ 株式会社サービシンク

Webインテグレーション事業を主軸とし、特に不動産業界に強みを持つ制作会社。技術的な知見が豊富で、システム連携などを伴う複雑なサイト構築にも対応可能です。

- 特徴: Webインテグレーション、システム開発、不動産業界

- 強み: 安定したシステム基盤と、ビジネスを理解した上でのサイト構築。

- 参照: 株式会社サービシンク公式サイト

⑧ 株式会社キノトロープ

大規模サイトの構築・運用に多くの実績を持つ老舗Webインテグレーター。情報設計やプロジェクトマネジメント力に定評があり、コンテンツ量が多い採用サイトでも安心して任せられます。

- 特徴: 大規模サイト、情報アーキテクチャ、プロジェクトマネジメント

- 強み: 複雑な情報を整理し、ユーザーが使いやすいサイトを構築するノウハウ。

- 参照: 株式会社キノトロープ公式サイト

⑨ 株式会社メンバーズ

デジタルクリエイターの専門チームが、企業のDX推進を支援。Webサイトの運用・改善(グロースハック)を得意としており、制作後の成果創出までをサポートします。

- 特徴: DX支援、Webサイト運用、グロースハック

- 強み: データ分析に基づいた継続的な改善提案で、サイトの効果を最大化。

- 参照: 株式会社メンバーズ公式サイト

⑩ 株式会社クーシー

Webサイト制作からアプリ開発、映像制作まで幅広く手掛けるクリエイティブカンパニー。遊び心のあるインタラクティブな表現や、高品質なアニメーションを得意としています。

- 特徴: クリエイティブ、インタラクション、映像制作

- 強み: ユーザーを惹きつける、エンターテインメント性の高いサイト制作。

- 参照: 株式会社クーシー公式サイト

デザインに強みを持つ制作会社7選

ビジュアル表現に優れ、企業のブランドイメージを向上させる美しいデザインが期待できる制作会社です。

① 株式会社DONGURI

組織開発コンサルティングとブランディングデザインを掛け合わせ、企業の「ありたい姿」を共に描き、デザインに落とし込むことを得意としています。

- 特徴: 組織開発、ブランディング、コンセプトデザイン

- 強み: 企業の思想やビジョンを深く理解し、本質を表現するデザイン。

- 参照: 株式会社DONGURI公式サイト

② 株式会社invisi

ミニマルで洗練されたデザインと、心地よいユーザー体験(UX)設計で評価の高いデザインファーム。数々のデザインアワード受賞歴があります。

- 特徴: UXデザイン、ミニマルデザイン、アートディレクション

- 強み: 企業の知性や洗練されたイメージを伝える、高品質なビジュアル表現。

- 参照: 株式会社invisi公式サイト

③ GARDEN株式会社

スタートアップから大手企業まで、幅広いブランディングデザインを手掛ける。Webサイトだけでなく、ロゴやグラフィックデザインも一貫して依頼できます。

- 特徴: ブランディング、ロゴデザイン、アートディレクション

- 強み: 一貫した世界観で、企業のブランド価値を高めるトータルデザイン。

- 参照: GARDEN株式会社公式サイト

④ 株式会社necco

「伝わる、をデザインする」をコンセプトに、ロジックと感性を両立させたデザインを提供。温かみのあるイラストや、親しみやすいデザインを得意としています。

- 特徴: イラストレーション、情報デザイン、UIデザイン

- 強み: ユーザーに寄り添い、企業のメッセージを誠実に伝えるデザイン。

- 参照: 株式会社necco公式サイト

⑤ 株式会社RyDE

デジタル領域におけるブランディング、プロダクトデザインに特化。トレンドを取り入れつつも、長く愛される普遍的なデザインを追求しています。

- 特徴: デジタルブランディング、UI/UXデザイン

- 強み: ユーザーの行動を深く洞察した、使いやすく美しいインターフェース設計。

- 参照: 株式会社RyDE公式サイト

⑥ 株式会社circus

Webサイト、映像、グラフィックなど、多様なメディアを組み合わせたコミュニケーションデザインを得意とする。企画力と表現力の高さが魅力です。

- 特徴: コミュニケーションデザイン、映像、グラフィック

- 強み: メディアを横断したクリエイティブで、企業の魅力を最大化。

- 参照: 株式会社circus公式サイト

⑦ 株式会社プラルト

愛知県を拠点に、Webとグラフィックの両面から企業のブランディングを支援。地方企業の魅力を引き出し、全国に発信するデザインを得意としています。

- 特徴: 地方創生、グラフィックデザイン、Webデザイン

- 強み: 地域に根ざした視点と、普遍的なデザイン力を融合させた提案。

- 参照: 株式会社プラルト公式サイト

ブランディング・マーケティングに強い制作会社6選

サイト制作だけでなく、その前後の戦略立案や集客までを一貫してサポートできる会社です。

① 株式会社才流

BtoBマーケティングのコンサルティング会社として著名。メソッドに基づいたロジカルなアプローチで、成果を出すための採用サイト戦略を立案します。

- 特徴: BtoBマーケティング、コンサルティング、メソッド化

- 強み: 成果から逆算した、再現性の高い採用マーケティング戦略の策定。

- 参照: 株式会社才流公式サイト

② 株式会社THINkBAL

採用ブランディングに特化し、コンセプト設計からクリエイティブ制作、マーケティング施策までをワンストップで提供します。

- 特徴: 採用ブランディング特化、ワンストップ支援

- 強み: 企業の採用課題に深くコミットし、一貫したブランド体験を構築。

- 参照: 株式会社THINkBAL公式サイト

③ 株式会社イノーバ

コンテンツマーケティング支援のパイオニア。オウンドメディア構築やSEOに強みを持ち、コンテンツを通じて継続的に見込み応募者を集める仕組み作りを得意としています。

- 特徴: コンテンツマーケティング、SEO、オウンドメディア

- 強み: 資産となるコンテンツを蓄積し、長期的な採用力向上に貢献。

- 参照: 株式会社イノーバ公式サイト

④ 株式会社PLAN-B

SEO、広告運用、Webサイト制作などを手掛けるデジタルマーケティング企業。特にSEOの知見が豊富で、検索エンジンからの集客を最大化するサイト構築が可能です。

- 特徴: SEO、デジタルマーケティング、データ分析

- 強み: 検索データの分析に基づいた、集客に強いコンテンツ企画とサイト設計。

- 参照: 株式会社PLAN-B公式サイト

⑤ 株式会社Key pro

採用マーケティングの専門家集団。採用サイト制作に留まらず、採用ピッチ資料の作成やSNS運用代行など、多角的なアプローチで採用成功を支援します。

- 特徴: 採用マーケティング、採用ピッチ、SNS運用

- 強み: 採用活動の各フェーズに最適化された、具体的なソリューションを提供。

- 参照: 株式会社Key pro公式サイト

⑥ 株式会社ニュートラルワークス

Webサイト制作からSEO、広告運用までを自社内で一貫して対応。スピーディーかつ柔軟な対応力と、成果へのコミットメントの高さが特徴です。

- 特徴: ワンストップ、Webマーケティング、スピード対応

- 強み: 各分野のプロが連携し、ビジネスの成長に直結するWeb戦略を実行。

- 参照: 株式会社ニュートラルワークス公式サイト

格安で依頼できる制作会社6選

コストを抑えつつ、必要な機能を備えた採用サイトを制作したい場合に検討したい会社です。

① 株式会社Ravigote

サブスクリプション(月額制)でのWebサイト制作サービスを提供。初期費用を抑えて、高品質なサイトを持つことができます。

- 特徴: サブスクリプションモデル、初期費用無料プラン

- 強み: 予算の平準化が可能で、スタートアップなどでも導入しやすい。

- 参照: 株式会社Ravigote公式サイト

② 株式会社ドコドア

全国の中小企業向けに、低価格なWebサイト制作サービスを展開。テンプレートを活用し、短納期での公開が可能です。

- 特徴: 中小企業向け、低価格、短納期

- 強み: 豊富なテンプレートから、事業内容に合ったデザインを選択できる。

- 参照: 株式会社ドコドア公式サイト

③ 株式会社No.

採用サイトを10万円から制作可能という、業界でもトップクラスの低価格を提示。コストを最優先したい企業向けの選択肢です。

- 特徴: 圧倒的な低価格、スピード納品

- 強み: とにかく早く、安く採用サイトを持ちたいというニーズに応える。

- 参照: 株式会社No.公式サイト

④ 株式会社アイウェイヴ

CMS「WordPress」を用いたサイト制作を得意とし、低価格ながらも更新しやすいサイトを提供。保守・運用サポートも充実しています。

- 特徴: WordPress、低価格、保守サポート

- 強み: 運用しやすいCMSを導入し、公開後の情報発信をサポート。

- 参照: 株式会社アイウェイヴ公式サイト

⑤ TRASP株式会社

大阪を拠点に、中小・ベンチャー企業向けのWeb制作を提供。「コミコミパック」など、分かりやすい料金プランが特徴です。

- 特徴: 中小企業向け、明朗会計、パック料金

- 強み: 必要な機能がセットになっており、Webに詳しくなくても依頼しやすい。

- 参照: TRASP株式会社公式サイト

⑥ リファイド株式会社

Webサイト制作を月額1万円台から提供するサブスクサービス。デザイン性と機能性を両立させたテンプレートが用意されています。

- 特徴: 月額制、低価格、高品質テンプレート

- 強み: 低コストながらも、デザイン性の高いサイトをスピーディーに構築。

- 参照: リファイド株式会社公式サイト

特定領域に特化した制作会社6選

特定の業界や採用手法に特化し、深い専門知識を持つ制作会社です。

① HeaR株式会社 (スタートアップ)

スタートアップやベンチャー企業の採用支援に特化。成長フェーズに合わせた採用戦略の提案と、カルチャーを伝える採用サイト制作を得意としています。

- 特徴: スタートアップ特化、採用コンサルティング

- 強み: 企業の成長を加速させるための、戦略的な採用ブランディング。

- 参照: HeaR株式会社公式サイト

② 株式会社VOLLECT (IT・Web業界)

IT・Web業界の採用に特化。エンジニアやデザイナーなど、専門職の心に響くコンテンツ企画や情報発信に強みを持ちます。

- 特徴: IT・Web業界特化、エンジニア採用

- 強み: 専門職のインサイトを理解した、的確なコミュニケーション設計。

- 参照: 株式会社VOLLECT公式サイト

③ 株式会社クイック (医療・介護)

医療・介護・福祉業界の人材サービスを長年手掛けており、その知見を活かした採用サイト制作を提供。業界特有の魅力の伝え方や、求職者の志向を熟知しています。

- 特徴: 医療・介護業界特化、人材紹介

- 強み: 業界の深い理解に基づいた、説得力のあるコンテンツ制作。

- 参照: 株式会社クイック公式サイト

④ 株式会社ネットオン (Indeed連携)

求人検索エンジン「Indeed」の運用代行と、Indeedに最適化された採用サイト作成ツール「採用係長」を提供。応募効果を最大化する仕組みに強みがあります。

- 特徴: Indeed最適化、求人検索エンジン対策

- 強み: Indeedからの流入を最大化し、直接応募に繋げるサイト構築。

- 参照: 株式会社ネットオン公式サイト

⑤ 株式会社uloqo (新卒採用)

新卒採用に特化したブランディング・クリエイティブエージェンシー。学生の心をつかむための、ユニークなコンセプト設計やクリエイティブ表現を得意としています。

- 特徴: 新卒採用特化、ブランディング

- 強み: Z世代の価値観を捉えた、共感を呼ぶ採用コミュニケーション。

- 参照: 株式会社uloqo公式サイト

⑥ 株式会社ダイレクトソーシング (ダイレクトリクルーティング)

ダイレクトリクルーティングの運用支援に強みを持つ会社。スカウトメールなどと連動させ、候補者の企業理解を深めるための採用サイト活用を提案します。

- 特徴: ダイレクトリクルーティング支援、候補者体験(CX)

- 強み: 攻めの採用活動と連携した、効果的な情報提供の場としてのサイト構築。

- 参照: 株式会社ダイレクトソーシング公式サイト

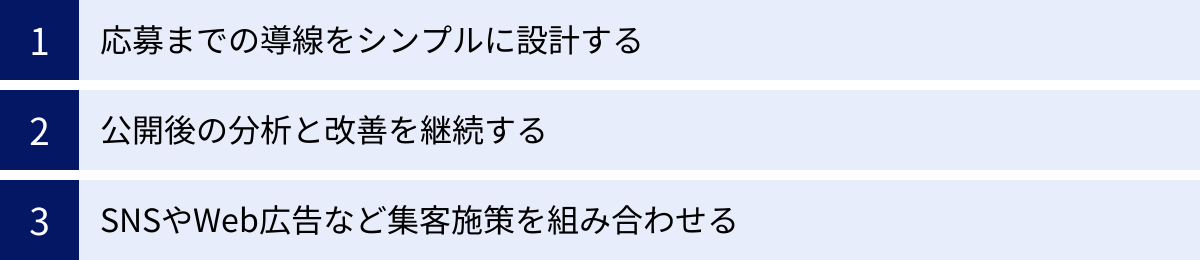

採用サイト制作を成功させるための追加ポイント

制作会社の選定やコンテンツ企画に加えて、採用サイトの効果をさらに高めるための3つの追加ポイントをご紹介します。これらはサイトのユーザビリティと、公開後の運用に関わる重要な視点です。

応募までの導線をシンプルに設計する

どれだけ魅力的なコンテンツを用意しても、最終的なゴールである「応募」までの道のりが複雑で分かりにくければ、求職者は途中で離脱してしまいます。ユーザーを迷わせない、ストレスのない体験を提供することが、応募率(CVR)を向上させる上で極めて重要です。

- エントリーボタンの配置: サイトのどのページを閲覧していても、すぐに応募できるよう、ヘッダーやフッターにエントリーボタンを固定表示させるのが効果的です。また、各コンテンツ(社員インタビューや募集要項など)の末尾にも、関連する応募ページへのリンクを分かりやすく設置しましょう。

- 応募プロセスの簡略化: いきなり詳細な個人情報や職務経歴の入力を求めるのではなく、まずは気軽にエントリーできる「カジュアル面談」の申し込みフォームを用意するなど、応募へのハードルを段階的に下げる工夫も有効です。

- ページ遷移を最小限に: 応募完了までに何度もページを移動させる設計は、離脱の大きな原因になります。できるだけ少ないクリック数で応募が完了するように、導線を最適化することが求められます。

常にユーザーの視点に立ち、「どうすればもっと簡単に応募できるか?」を問い続けることが大切です。

公開後の分析と改善を継続する

前述の通り、採用サイトは「作って終わり」ではありません。公開後、その効果を測定し、継続的に改善していくことで、真の価値を発揮します。データに基づいたPDCAサイクルを回し続ける文化を、社内に根付かせることが成功の鍵です。

- アクセス解析ツールの導入: Google Analyticsなどの無料ツールを導入し、サイトのパフォーマンスを可視化します。

- 見るべき主要指標:

- ユーザー数・セッション数: どれだけの人がサイトを訪れているか。

- 流入チャネル: どこから(検索、SNS、広告など)来ているか。

- よく見られているページ: 求職者が何に関心を持っているか。

- 離脱率: どのページでユーザーがサイトを去っているか。

- コンバージョン率(応募率): サイト訪問者のうち、何パーセントが応募に至ったか。

- 見るべき主要指標:

- 仮説と検証: データ分析から得られた気づきをもとに、「〇〇ページのコンテンツを修正すれば、離脱率が下がるのではないか」「エントリーボタンの色を変えれば、クリック率が上がるのではないか」といった仮説を立て、A/Bテストなどを用いて効果を検証します。

こうした地道な改善活動の積み重ねが、採用サイトの成果を長期的に高めていくのです。

SNSやWeb広告など集客施策を組み合わせる

採用サイト単体で求職者を集めるのには限界があります。複数の集客チャネルを戦略的に組み合わせ、採用サイトをハブ(中心拠点)として活用することで、相乗効果が生まれます。

- SNS(X, Instagram, Facebook, LinkedInなど): 社員の日常や社内イベントの様子、ブログ記事の更新情報などを発信し、企業の「生」の姿を伝えます。フォロワーとの双方向のコミュニケーションを通じてファンを増やし、採用サイトへ誘導します。

- Web広告(リスティング広告、SNS広告): ターゲットとするペルソナに合致するユーザー層に対し、ピンポイントで採用情報を届けることができます。短期間で応募者を集めたい場合に特に有効です。

- 求人媒体: 媒体の集客力を活かしつつ、詳細情報は採用サイトへ誘導する流れを徹底します。求人媒体は「出会いの場」、採用サイトは「口説きの場」と役割を分担します。

- オウンドメディア(ブログ): 採用サイト内にブログを設け、自社の専門性やカルチャーに関する記事を定期的に発信します。SEO効果が高まり、多様なキーワードでの自然検索流入が期待できます。

これらの施策を統合的に計画・実行する「採用マーケティング」の視点を持つことが、現代の採用活動を成功させる上で不可欠です。

採用サイト制作に関するよくある質問

最後に、採用サイト制作を検討する際に、多くの担当者様が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

制作期間はどれくらいかかりますか?

一概には言えませんが、一般的な目安として、小規模なサイト(10ページ程度)で2~3ヶ月、中規模から大規模なサイト(15ページ以上、オリジナルコンテンツ多数)で4~6ヶ月程度かかることが多いです。

制作期間は、以下のような要素に大きく左右されます。

- サイトの規模と機能: ページ数や、搭載する機能(検索機能、動画、システム連携など)が多ければ多いほど、期間は長くなります。

- コンテンツの準備状況: 写真撮影や社員への取材、原稿作成などをゼロから行う場合、その分時間が必要です。事前に素材がある程度揃っていれば、期間を短縮できます。

- 企業側の意思決定スピード: デザインの確認や原稿の修正指示など、企業側のフィードバックが滞ると、プロジェクト全体が遅延する原因となります。

制作会社と契約する際に、詳細なスケジュール表を提示してもらい、各工程で何をすべきかを事前に把握しておくことが重要です。スケジュールには余裕を持ち、不測の事態にも対応できるように計画することをお勧めします。

採用サイトと採用パンフレットはどう使い分ければ良いですか?

採用サイトと採用パンフレットは、どちらも企業の魅力を伝えるツールですが、メディアの特性が異なるため、戦略的に使い分けることが効果的です。

| 項目 | 採用サイト(Web) | 採用パンフレット(紙) |

|---|---|---|

| メディア特性 | 情報量が多い、更新性が高い、双方向性(応募) | 一覧性が高い、手元に残る、五感に訴える |

| 主な役割 | 情報収集の入口、深い企業理解の促進、応募受付 | 企業イメージの凝縮、面接・説明会での補足資料 |

| 活用シーン | Web検索、求人媒体からの誘導、SNSでの拡散 | 合同説明会での配布、面接時の手渡し、内定者への送付 |

| 強み | 動画や動きのある表現が可能。データ分析による改善。 | 物質的な所有感。ブランドの世界観を紙質や加工で表現。 |

基本的な考え方は、オンラインでの情報発信のハブを「採用サイト」とし、オフラインでのコミュニケーションを補完するツールとして「採用パンフレット」を活用するというものです。

例えば、合同説明会ではまずパンフレットを渡して興味を持ってもらい、「さらに詳しい社員の声は、こちらのQRコードから採用サイトをご覧ください」と誘導する流れが考えられます。オンラインとオフラインで伝えるメッセージに一貫性を持たせ、相互に連携させることで、より強力な採用ブランディングを構築できます。

制作費用の支払いタイミングはいつですか?

制作費用の支払いタイミングは制作会社によって異なりますが、最も一般的なのは「分割払い」です。一括前払いや一括後払いは比較的少ないです。

- 最も多いパターン:

- 契約時(着手金として):50%

- サイト公開後(納品・検収完了後):50%

- その他のパターン:

- 3回払い: 契約時に1/3、デザイン確定時に1/3、納品時に1/3など。

- 月額払い(サブスクリプション): 初期費用は無料または低額で、月々の利用料として支払う。

どの支払い方法になるかは、企業の財務状況や制作会社の経営方針によって決まります。契約を締結する前に、見積書や契約書で支払い条件(タイミング、方法、金額)を必ず確認し、双方合意の上でプロジェクトを進めることが、後のトラブルを防ぐために非常に重要です。不明な点があれば、遠慮なく制作会社に質問しましょう。

まとめ

本記事では、採用サイトの重要性から具体的な作り方、制作会社の選び方、そして目的別のおすすめ企業まで、幅広く解説してきました。

現代の採用市場において、採用サイトはもはや単なる情報掲示板ではありません。それは、自社の理念や文化、そして働く人々の想いを未来の仲間に届け、深い共感を育むための、最も強力なコミュニケーションツールです。求人媒体やコーポレートサイトでは伝えきれない「企業の生きた姿」を、自由な表現で描き出すことができる唯一無二のメディアなのです。

採用サイト制作を成功させるための鍵は、以下の3点に集約されます。

- 戦略的な準備: なぜ作るのか(目的)、誰に届けたいのか(ターゲット)を徹底的に明確にすること。これが全ての土台となります。

- 最適なパートナー選び: 自社の課題を理解し、解決策を共に考え、実行してくれる信頼できる制作会社を見極めること。実績、提案力、サポート体制などを多角的に評価しましょう。

- 継続的な運用と改善: サイトは公開してからが本当のスタートです。データに基づいた分析と改善(PDCA)を回し続けることで、その価値は最大化されます。

採用サイトへの投資は、短期的なコストではなく、企業の未来を創る人材を獲得し、組織を成長させるための長期的な戦略投資です。この記事が、貴社の採用活動を成功に導き、理想の仲間と出会うための一助となれば幸いです。