現代のビジネス環境は、人材の流動化と採用競争の激化という大きな課題に直面しています。終身雇用が当たり前ではなくなった今、企業は優秀な人材をいかに確保し、組織の持続的な成長につなげていくかという問いに、新たな答えを見出す必要に迫られています。そのような状況下で、注目を集めているのが「アルムナイ採用」という新しい採用戦略です。

本記事では、アルムナイ採用の基本的な意味から、注目される背景、具体的なメリット・デメリット、そして導入を成功させるためのステップや重要なポイントまで、網羅的に解説します。さらに、アルムナイ採用を支援する具体的なサービスも紹介し、企業の採用担当者や経営者が明日から行動を起こすための実践的な情報を提供します。この記事を通じて、アルムナイ採用がなぜ現代の企業にとって強力な武器となり得るのか、その全貌を理解できるでしょう。

目次

アルムナイ採用とは

アルムナイ採用は、近年多くの企業が関心を寄せている新しい人材獲得の手法です。しかし、その言葉の響きから、単なる「出戻り社員の再雇用」と混同されがちです。ここでは、アルムナイという言葉の本来の意味を解き明かし、類似する制度との違いを明確にすることで、アルムナイ採用の本質に迫ります。

アルムナイの意味

「アルムナイ(Alumni)」とは、ラテン語の「alumnus(アルムヌス)」を語源とする言葉で、本来は「卒業生」や「同窓生」を意味します。大学や高校などの教育機関が、卒業後も彼らとの関係を維持し、ネットワークを形成するためにこの言葉を用いてきました。

ビジネスの文脈において、この「アルムナイ」は「企業の退職者」を指す言葉として使われます。重要なのは、単に会社を辞めた人というだけでなく、「卒業生」というポジティブなニュアンスを含んでいる点です。キャリアアップ、起業、家庭の事情など、様々な理由で企業を離れた人材を、いわば「自社大学の卒業生」と捉え、退職後も継続的に良好な関係を築いていく。そして、そのネットワークの中から、再び自社で活躍してくれる人材を迎え入れる。これがアルムナイ採用の基本的な考え方です。

この考え方の根底には、退職を「裏切り」や「決別」といったネガティブなものとして捉えるのではなく、「個人の成長のためのステップ」と前向きに捉える企業文化への転換があります。一度は自社を離れた人材であっても、他社で新たなスキルや知見、人脈を身につけた彼らは、企業にとって非常に価値のある「潜在的な人材プール」となり得ます。アルムナイ採用は、この貴重な人材プールを戦略的に活用し、企業の競争力を高めるための採用手法なのです。

したがって、アルムナイ採用は一度きりの採用活動で終わるものではありません。退職者との継続的な関係構築(アルムナイ・リレーションシップ・マネジメント)を前提とした、長期的かつ戦略的なタレントマネジメントの一環と位置づけられます。

ジョブリターン制度との違い

アルムナイ採用とよく比較されるのが「ジョブリターン制度」です。どちらも退職者を再雇用する点では共通していますが、その概念と目的には明確な違いがあります。

| 比較項目 | アルムナイ採用 | ジョブリターン制度 |

|---|---|---|

| 概念 | 退職者を「卒業生」と捉え、継続的なネットワークを構築し、その中から採用する戦略的アプローチ | 結婚・出産・介護などのライフイベントで退職した社員が、再び働けるようになった際に復職できる仕組み・制度 |

| 主な対象者 | キャリアアップ転職者、起業経験者など、あらゆる理由の円満退職者 | 主にライフイベント(結婚、出産、育児、介護など)による退職者 |

| 関係構築 | 能動的・継続的。退職後も定期的な情報提供やイベント開催で関係を維持する | 受動的。退職者からの応募を待つのが基本で、企業側からの積極的なアプローチは少ない傾向 |

| 目的 | 即戦力確保、イノベーション促進、採用ブランディング向上など、多角的・戦略的 | 福利厚生の充実、人材の定着支援、人手不足の解消など、限定的・制度的 |

| 視点 | 企業とアルムナイの対等なパートナーシップ。相互に価値を提供し合う関係を目指す | 企業が元従業員に「復職の機会を与える」という、やや企業主導の視点 |

ジョブリターン制度は、主に福利厚生の一環として設けられることが多く、結婚や育児、介護といったやむを得ない事情で退職した社員が、再び働ける環境が整った際にスムーズに復職できるようにするための「受け皿」としての性格が強い制度です。そのため、対象者が限定的であったり、企業側から積極的にアプローチすることは少なかったりします。

一方、アルムナイ採用はより広範で戦略的な概念です。対象はライフイベントによる退職者に限りません。より良い条件や挑戦したい仕事を求めて他社へ転職した、いわゆる「ポジティブな理由」で退職した人材も重要なターゲットとなります。企業はこれらの「卒業生」たちと退職後もSNSやイベントなどを通じて能動的につながりを持ち続け、彼らが外部で得た新しい知識やスキル、経験を自社に還元してもらうことを期待します。

つまり、ジョブリターン制度が「再雇用のための制度」そのものを指すのに対し、アルムナイ採用は「退職者との関係構築から採用までを含む一連の戦略的活動」を指すと理解すると分かりやすいでしょう。多くのジョブリターン制度は、広義のアルムナイ採用戦略の中に含まれる一つの施策と位置づけることも可能です。企業がどちらの考え方を採用するかは、どのような人材を、どのような目的で呼び戻したいかによって変わってきます。

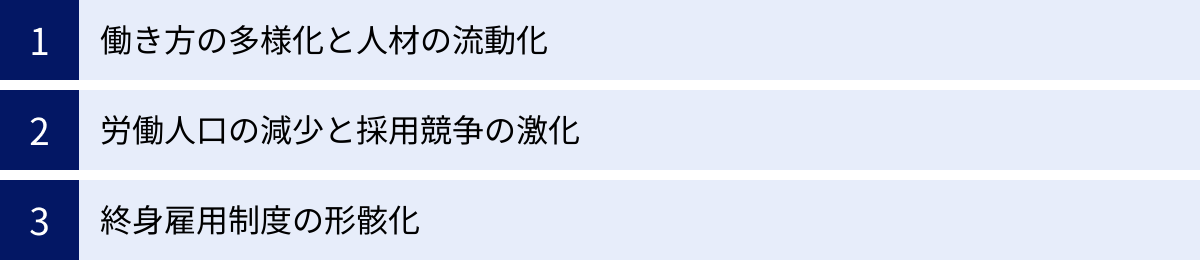

アルムナイ採用が注目される背景

なぜ今、多くの企業がアルムナイ採用に注目し、導入を進めているのでしょうか。その背景には、現代の日本社会が抱える構造的な課題と、働く人々の価値観の大きな変化が深く関わっています。ここでは、3つの主要な背景を掘り下げて解説します。

働き方の多様化と人材の流動化

かつての日本では、新卒で入社した会社に定年まで勤め上げる「終身雇用」が一般的でした。しかし、現代では人々のキャリアに対する考え方が大きく変化しています。一つの企業に留まることだけが美徳ではなく、自らの専門性や市場価値を高めるために、複数の企業を渡り歩くことが当たり前の選択肢となりました。

この変化を後押ししているのが、働き方の多様化です。正社員という枠組みだけでなく、契約社員、派遣社員、そしてフリーランスや副業・兼業といった、個人が自らのライフスタイルやキャリアプランに合わせて柔軟に働き方を選ぶ時代になっています。このような環境では、企業と個人の関係も、かつてのような「主従」や「所属」といった固定的なものではなく、より「対等なパートナー」としてプロジェクトごとに協力し合うような、流動的なものへと変化しつつあります。

こうした流れの中で、企業は「退職」をネガティブなイベントとして捉えるのではなく、「社員が新たな経験を積むための卒業」とポジティブに捉え直す必要に迫られています。一度自社を離れた人材も、他社で新たなスキルを習得し、異なるカルチャーを経験することで、人間的にも専門的にも大きく成長して戻ってくる可能性があります。企業側も、この「社外にいる優秀な元社員」という貴重な人的資本を無視できなくなっているのです。

さらに、「キャリアエコシステム」という考え方も広がっています。これは、企業が自社の従業員だけでなく、退職者、取引先、協業パートナー、フリーランスなど、社外の多様な人材とのネットワークを構築し、それら全体で価値を創造していくという概念です。アルムナイ採用は、まさにこのキャリアエコシステムを形成し、企業の内外を問わず優秀な人材とつながり続けるための中心的な戦略として位置づけられています。

労働人口の減少と採用競争の激化

日本の社会が直面する最も深刻な課題の一つが、少子高齢化に伴う労働人口の減少です。総務省統計局の「労働力調査」によると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。

(参照:総務省統計局 労働力調査)

労働力の供給が減少する一方で、多くの産業で人材需要は依然として高く、結果として採用市場は極端な「売り手市場」となっています。企業は、限られた人材プールの中から優秀な人材を獲得するために、激しい競争を繰り広げなければなりません。従来の求人広告や人材紹介サービスだけに頼った採用活動では、ターゲットとする人材にリーチすることすら難しくなり、採用コストは年々高騰しています。

このような状況下で、企業は新たな採用チャネルの開拓を迫られています。そこで光が当たったのが「アルムナイ」という、すでに自社のことをよく知る、質の高い人材が眠る独自のタレントプールです。アルムナイは、外部の採用市場でゼロから人材を探すのに比べて、はるかに効率的にアプローチできます。彼らはすでに自社の事業内容や企業文化を理解しているため、カルチャーフィットの懸念が少なく、採用プロセスもスムーズに進めやすいという利点があります。

つまり、アルムナイ採用は、労働人口の減少と採用競争の激化という構造的な課題に対する、現実的かつ効果的な解決策として注目されているのです。既存の採用手法が行き詰まりを見せる中で、企業が持続的に成長していくための新たな人材獲得戦略として、その重要性はますます高まっています。

終身雇用制度の形骸化

働き方の多様化とも密接に関連しますが、日本的雇用の象徴であった「終身雇用制度」が事実上崩壊しつつあることも、アルムナイ採用が注目される大きな要因です。バブル経済の崩壊以降、多くの企業が成果主義やジョブ型雇用を導入し、もはや一人の従業員のキャリアを定年まで保証することは困難になりました。

企業が「一生面倒を見る」ことができなくなった結果、従業員側も会社に依存するのではなく、自らのキャリアは自らで切り拓くという「キャリア自律」の意識を持つようになりました。自分の市場価値を高めるためには、一つの会社に安住するのではなく、積極的に外の世界に出て新しい挑戦をすることが必要だと考える人が増えたのです。

これにより、「転職」はもはや珍しいことではなくなり、キャリア形成の自然なプロセスとして社会に受け入れられるようになりました。企業にとって、従業員の退職は日常的な出来事となり、それをいかにマネジメントするかが重要な経営課題となっています。

このような環境変化に適応するため、先進的な企業は退職者との関係性を見直し始めました。かつてのように「辞めた人間は裏切り者」と見なし、関係を完全に断絶してしまうのは得策ではありません。むしろ、退職後も良好な関係を維持し、「いつでも戻ってこれる場所がある」というメッセージを発信することで、優秀な人材とのつながりを保ち続ける方が、長期的には企業の利益になるという発想の転換が起きています。

アルムナイ採用は、この終身雇用の形骸化という時代の変化が生み出した、新しい企業と個人の関係性のあり方を象徴しています。それは、一度きりの雇用関係で終わるのではなく、個人のキャリアステージの変化に応じて、柔軟に再接続できるような、しなやかで持続可能なネットワークを築こうとする試みと言えるでしょう。

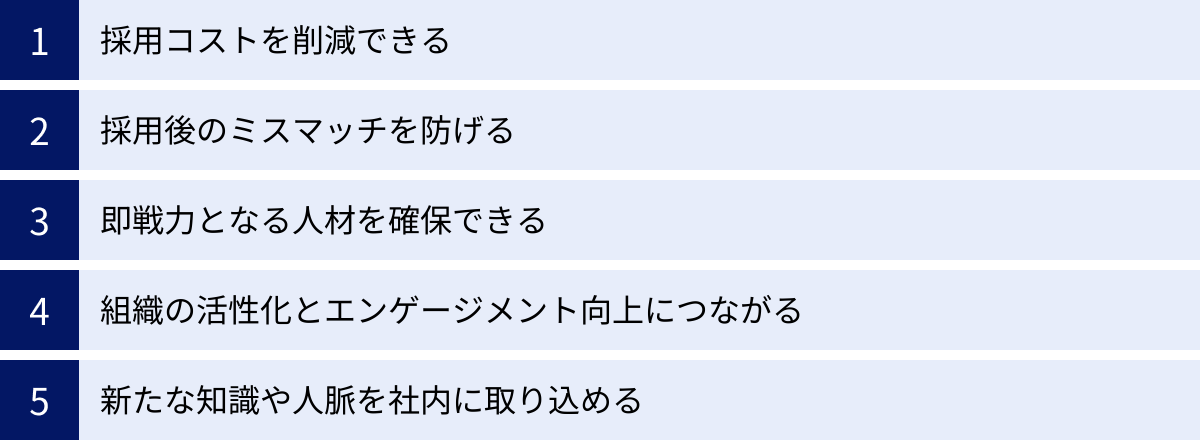

アルムナイ採用を導入する5つのメリット

アルムナイ採用は、単に人手不足を補うためだけの手法ではありません。企業経営に多岐にわたるポジティブな影響をもたらす、戦略的な一手となり得ます。ここでは、アルムナイ採用を導入することで企業が得られる5つの具体的なメリットについて、その理由とともに詳しく解説します。

① 採用コストを削減できる

採用活動には多大なコストがかかります。特に、優秀な人材を獲得するための競争が激化する現代において、その費用は企業の大きな負担となっています。一般的な中途採用にかかるコストは、主に「外部コスト」と「内部コスト」に大別されます。

- 外部コスト: 求人広告媒体への掲載料、人材紹介会社へ支払う成功報酬(理論年収の30%~35%が相場)、採用イベントの出展料など。

- 内部コスト: 採用担当者の人件費、面接官の時間的コスト、リファラル採用のインセンティブ費用など。

これに対し、アルムナイ採用はこれらのコストを劇的に削減できる可能性があります。最大の理由は、高額な人材紹介手数料や求人広告費が不要になる点です。アルムナイは、自社で構築した退職者ネットワークという独自のチャネルを通じて直接アプローチできるため、外部サービスに依存する必要がありません。

例えば、年収800万円の人材を人材紹介経由で採用した場合、成功報酬が35%だとすると280万円ものコストが発生します。しかし、アルムナイ採用であれば、この費用は原則としてゼロになります(ネットワークの維持管理費は除く)。

さらに、コスト削減は金銭的な側面だけにとどまりません。採用にかかる時間、すなわち「採用リードタイム」も大幅に短縮できます。通常の採用プロセスでは、母集団形成から書類選考、複数回の面接、内定、入社まで数ヶ月を要することも珍しくありません。しかしアルムナイ採用の場合、候補者はすでに自社のことを熟知しており、企業側も候補者の過去の実績を把握しているため、選考プロセスを大幅に簡略化できます。これにより、事業部門が必要とする人材を迅速に現場へ投入することが可能となり、ビジネスチャンスの逸失を防ぐことにも繋がります。

② 採用後のミスマッチを防げる

中途採用における最大の課題の一つが、入社後の「ミスマッチ」です。多大なコストと時間をかけて採用した人材が、社風に馴染めなかったり、業務内容への期待値が異なっていたりして、早期に離職してしまうケースは後を絶ちません。このミスマッチは、本人にとって不幸であるだけでなく、企業にとっても採用コストの損失、現場の混乱、残された社員の士気低下など、計り知れないダメージをもたらします。

ミスマッチの主な原因には、以下のようなものが挙げられます。

- カルチャーフィットの欠如: 企業の理念や価値観、働き方、コミュニケーションスタイルなどが合わない。

- スキルミスマッチ: 求められるスキルと本人のスキルセットに乖離がある。

- 人間関係の問題: 上司や同僚との相性が悪い。

アルムナイ採用は、これらのミスマッチのリスクを著しく低減させます。なぜなら、アルムナイは在籍経験を通じて、自社の企業文化、事業内容、職場の雰囲気、さらには暗黙のルールや人間関係といった「リアルな内情」を深く理解しているからです。面接や企業説明会だけでは伝わりにくい、組織の空気感を肌で知っているため、「こんなはずではなかった」という入社後のギャップが起こりにくいのです。

企業側も、候補者の過去の勤務態度や実績、人柄などを把握しているため、ポテンシャルを正確に見極めやすくなります。これにより、入社後の定着率が格段に向上し、教育コストや再採用コストの削減にもつながります。アルムナイ本人にとっても、復職後の働き方を具体的にイメージしやすく、安心してキャリアの再スタートを切れるというメリットがあります。この相互理解の深さが、アルムナイ採用がもたらす極めて大きな価値と言えるでしょう。

③ 即戦力となる人材を確保できる

新規で中途採用した社員が、一人前に業務をこなせるようになるまでには、一定のオンボーディング(受け入れ研修)期間が必要です。会社の理念やビジョン、業務プロセス、使用するツールやシステム、社内用語などを一から学ぶ必要があり、本格的にパフォーマンスを発揮するまでには数週間から数ヶ月かかるのが一般的です。

しかし、アルムナイの場合、このオンボーディング期間を大幅に短縮できます。彼らはすでに自社の事業や組織、業務の進め方を熟知しているため、キャッチアップが非常に速いのです。入社初日から、ある程度の業務を自律的に進めることさえ可能でしょう。これにより、教育担当者の負担が軽減されるだけでなく、人材を必要としている部署にいち早く貢献できるというメリットが生まれます。

さらに重要なのは、アルムナイが単なる「元通りの戦力」として戻ってくるわけではないという点です。彼らは、他社で培った新たな知識、スキル、経験という「お土産」を持ってきてくれます。例えば、競合他社で最新のデジタルマーケティング手法を学んできたアルムナイ、スタートアップでゼロから事業を立ち上げた経験を持つアルムナイ、異業種で新たな顧客接点を築いてきたアルムナイなど、その経験は多岐にわたります。

こうした外部の血が入ることで、既存のやり方にとらわれていた組織に新しい視点がもたらされ、業務改善やイノベーションの起爆剤となる可能性があります。つまり、アルムナイは「自社のことを知っている」という安心感と、「新しい知見を持っている」という刺激を併せ持った、極めて価値の高い即戦力人材なのです。

④ 組織の活性化とエンゲージメント向上につながる

アルムナイ採用の導入は、採用活動そのものだけでなく、既存社員や組織全体にも良い影響を及ぼします。

まず、一度辞めた社員が「またこの会社で働きたい」と思って戻ってくるという事実は、既存社員に対して「自分たちの会社は外から見ても魅力的なのだ」という誇りと自信を与えます。これは、社員のエンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)を高める上で非常に効果的です。

また、「辞めても戻ってこれる」という前例ができることで、社員はキャリアパスに対する安心感を得られます。一時的に社外でスキルを磨いたり、ライフイベントに専念したりしても、再び自社で活躍できる道があると感じることで、目の前の仕事に安心して集中できます。これは、社員の心理的安全性(Psychological Safety)を高め、挑戦しやすい風土を醸成することにも繋がります。

さらに、復職したアルムナイは、社外の客観的な視点から自社の強みや弱みを指摘してくれる貴重な存在です。長年同じ組織にいると当たり前になってしまう慣習や非効率なプロセスに対して、「前の会社ではこうだった」という具体的な事例を基に改善提案をしてくれるかもしれません。このような外部からの刺激は、組織のマンネリ化を防ぎ、常に変化し続けるための健全な新陳代謝を促します。アルムナイの存在が、組織全体の活性化と学習意欲の向上に貢献するのです。

⑤ 新たな知識や人脈を社内に取り込める

企業が持続的に成長するためには、常に新しい情報や技術、ビジネスチャンスを取り込み、自己変革を続けていく必要があります。アルムナイ採用は、そのための有効なチャネルとなり得ます。

前述の通り、アルムナイは他社での勤務経験を通じて、自社にはない専門知識やノウハウ、最新の業界動向などを身につけています。例えば、SaaS業界の最新トレンド、アジャイル開発の先進的な手法、海外市場の攻略法など、彼らが持ち帰る知見は、自社の事業戦略を大きく前進させる可能性があります。これを「知の還流」と呼び、アルムナイ採用がもたらす大きな戦略的価値の一つです。

知識やスキルだけでなく、アルムナイが社外で築いた人脈もまた、企業にとって計り知れない財産となります。彼らが元いた会社のキーパーソン、新たな業界の専門家、潜在的な顧客や協業パートナーなど、そのネットワークは多岐にわたります。これらの人脈を通じて、これまで接点のなかった企業との提携が実現したり、新たなビジネスチャンスが生まれたりする可能性があります。

特に、グローバル展開や新規事業開発など、企業が新たな領域に挑戦しようとする際に、その分野での経験と人脈を持つアルムナイの存在は非常に心強いものとなるでしょう。アルムナイは、単なる一人の労働力としてではなく、社外の知とネットワークを社内に橋渡しする「コネクター」としての役割を果たすことで、企業の成長に大きく貢献してくれるのです。

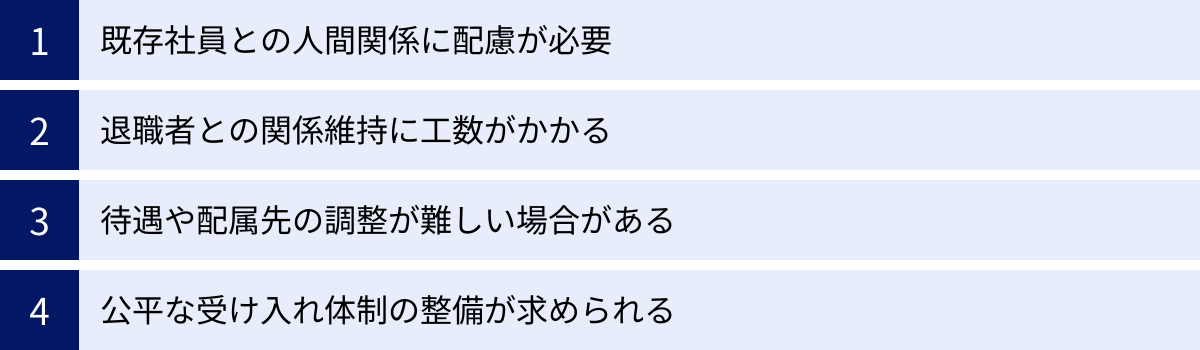

アルムナイ採用の4つのデメリットと注意点

アルムナイ採用は多くのメリットをもたらす一方で、導入と運用には慎重な配慮が求められる側面もあります。潜在的な課題を事前に理解し、適切な対策を講じることが、制度を成功に導く鍵となります。ここでは、アルムナイ採用に伴う主なデメリットと、それらに対する注意点を4つ解説します。

① 既存社員との人間関係に配慮が必要

アルムナイが組織に復職する際、最も注意すべきなのが既存社員との関係性です。すべての社員が「おかえりなさい」と温かく迎え入れてくれるとは限りません。特に、以下のような状況では、不満や軋轢が生じる可能性があります。

- 不公平感: アルムナイが在籍時よりも高い役職や給与で復職した場合、長年会社に貢献してきた既存社員が「なぜ出戻りの方が優遇されるのか」と不公平感を抱くことがあります。

- 人間関係の変化: かつて部下だったアルムナイが、上司として復職するケースや、同僚だったアルムナイが自分より上のポジションにつくケースでは、既存社員がやりにくさや嫉妬を感じることがあります。

- 「出戻り」への偏見: 伝統的な企業文化が根強い組織では、「一度会社を辞めた人間」ということ自体にネガティブなイメージを持つ社員もいるかもしれません。

これらの感情的な問題は、チームの和を乱し、生産性を低下させる原因となり得ます。このリスクを回避するためには、企業側が丁寧なコミュニケーションを尽くすことが不可欠です。

【対策と注意点】

- 目的の共有: なぜ会社としてアルムナイ採用を行うのか、その戦略的な意義や組織にもたらすメリットを、経営層から全社員に向けて繰り返し説明し、理解を求めることが重要です。

- 透明性の確保: アルムナイの復職が決まった際には、その経緯や背景、期待される役割などを、関係する部署のメンバーにオープンに共有します。隠し事をせず、透明性を高めることで、憶測や不信感を防ぎます。

- 歓迎ムードの醸成: 現場の管理職が中心となり、歓迎ランチ会を企画するなど、アルムナイがスムーズにチームに溶け込めるような雰囲気作りを意識的に行いましょう。

- 既存社員へのケア: アルムナイの復職によって不利益を被ると感じる社員がいないか、注意深く観察し、必要であれば個別の面談などでフォローアップを行います。既存社員の貢献を正当に評価し、尊重する姿勢を示すことが大前提です。

② 退職者との関係維持に工数がかかる

アルムナイ採用は、応募を待つだけの受動的な制度ではありません。その効果を最大化するためには、退職者との継続的な関係を能動的に築き、維持していく必要があります。しかし、この「アルムナイ・リレーションシップ・マネジメント」には、相応の工数とリソースがかかります。

具体的には、以下のような業務が発生します。

- データベース管理: 退職者の連絡先、職務経歴、スキルなどの情報を正確に収集・更新し、一元管理する。

- コンテンツ企画・配信: アルムナイ向けのニュースレターを作成し、会社の近況や求人情報、社員の活躍などを定期的に発信する。

- イベント運営: アルムナイ限定の交流会やセミナー、勉強会などを企画・実行する。

- 個別コミュニケーション: SNSでのやり取りや、個別の相談への対応など。

これらの活動を、通常業務の片手間で兼務として行うのは容易ではありません。担当者の負担が大きくなりすぎると、活動が形骸化してしまい、せっかくのアルムナイネットワークが機能しなくなる恐れがあります。

【対策と注意点】

- 専任担当者の設置: 可能であれば、アルムナイ・リレーションの専任担当者やチームを設置することが理想です。これにより、一貫性のある施策を継続的に実行できます。

- ツールの活用: アルムナイ管理に特化したSaaS(Software as a Service)ツールを導入することで、データベース管理やコミュニケーションを大幅に効率化できます。後述するような専門サービスを検討するのも良いでしょう。

- スモールスタート: 最初から大規模なネットワークを運営しようとせず、まずは特定の部署や職種の退職者に絞ってアプローチするなど、管理可能な範囲から始めることが現実的です。

- 役割分担の明確化: 人事部だけでなく、現場の管理職や経営層も巻き込み、誰がどのような役割でアルムナイとの関係構築に関わるのかを明確にしておくと、活動がスムーズに進みます。関係維持はコストではなく、未来への投資であるという認識を社内で共有することが重要です。

③ 待遇や配属先の調整が難しい場合がある

アルムナイが他社で数年間の経験を積んで戻ってくる場合、その間に得たスキルや市場価値をどのように評価し、待遇(給与、役職)に反映させるかは非常に難しい問題です。

- 評価の難しさ: 他社での実績を客観的に評価し、自社の給与テーブルや等級制度に当てはめるための明確な基準作りが必要です。

- 待遇のバランス: アルムナイの希望通りの高い待遇を提示すると、前述の通り既存社員との間で不公平感が生じます。一方で、提示額が低すぎれば、アルムナイの復職意欲を削いでしまい、採用に至らない可能性があります。

- 配属先のミスマッチ: 本人が希望する職務内容と、会社側が空けているポストや求めている役割が必ずしも一致するとは限りません。本人の成長やキャリアプランを無視して、単に人手が足りない部署に配置してしまうと、再び早期離職につながるリスクがあります。

これらの調整がうまくいかないと、せっかくの採用機会を逃したり、入社後のトラブルの原因になったりします。

【対策と注意点】

- アルムナイ向け評価制度の設計: 通常の中途採用とは別に、アルムナイの「社外経験」と「社内経験」の両方を適切に評価できるような、独自の報酬・等級ガイドラインを事前に設計しておくことが望ましいです。

- 丁寧なすり合わせ: 選考プロセスの中で、本人の希望年収やキャリアプラン、他社での具体的な実績や貢献内容を詳細にヒアリングします。その上で、会社の期待値と照らし合わせ、双方が納得できる着地点を粘り強く探るコミュニケーションが不可欠です。

- 柔軟なポジション設定: 必ずしも既存の役職に当てはめるのではなく、アルムナイの経験を最大限に活かせるような、新しい役割やポジションを創設することも選択肢の一つです。

- 処遇決定プロセスの透明化: なぜその待遇・役職になったのか、その根拠を本人だけでなく、受け入れ部署の管理職などにも明確に説明できるようにしておくことが、後のトラブルを防ぎます。

④ 公平な受け入れ体制の整備が求められる

アルムナイ採用が、一部の役員や管理職の個人的なつながりに依存した「縁故採用」や「情実人事」と見なされてしまうリスクがあります。例えば、「〇〇部長のお気に入りだった〇〇さんだから復職できた」といった噂が広まると、制度そのものへの信頼が失墜します。

このような不透明な運用は、以下のような問題を引き起こします。

- 既存社員の士気低下: 公平な競争環境が損なわれていると感じ、真面目に働く社員のモチベーションを低下させます。

- 他のアルムナイの離反: 「自分は声をかけてもらえない」と感じた他の優秀なアルムナイが、会社に対して不信感を抱き、ネットワークから離れてしまう可能性があります。

- コンプライアンス上の問題: 採用の公平性を欠く運用は、企業のコンプライアンス意識を問われることにもなりかねません。

アルムナイ採用を健全に機能させるためには、誰に対しても開かれた、公平で透明性の高い制度として設計・運用することが絶対条件です。

【対策と注意点】

- 明確なルールの策定と公開: どのような条件を満たせばアルムナイ採用の対象となるのか、その基準(例:勤続年数3年以上、円満退職であること等)を明確に定め、社内外に公開します。懲戒解雇など、対象外となるケースも明記しておきましょう。

- 客観的な選考プロセスの導入: 通常のキャリア採用と同様に、書類選考や複数人による面接を実施し、個人のスキルや経験、カルチャーフィットを客観的に評価するプロセスを必ず設けましょう。特定の個人の鶴の一声で採用が決まるような事態は避けなければなりません。

- 応募窓口の一本化: アルムナイからの応募や相談を受け付ける公式な窓口を設置し、個人的なルートだけでなく、誰もがアクセスできる経路を確保します。

- 記録の保管: 選考プロセスや評価の記録をきちんと保管し、なぜそのアルムナイを採用し、その待遇にしたのかを後からでも説明できるようにしておくことが、公平性を担保する上で重要です。

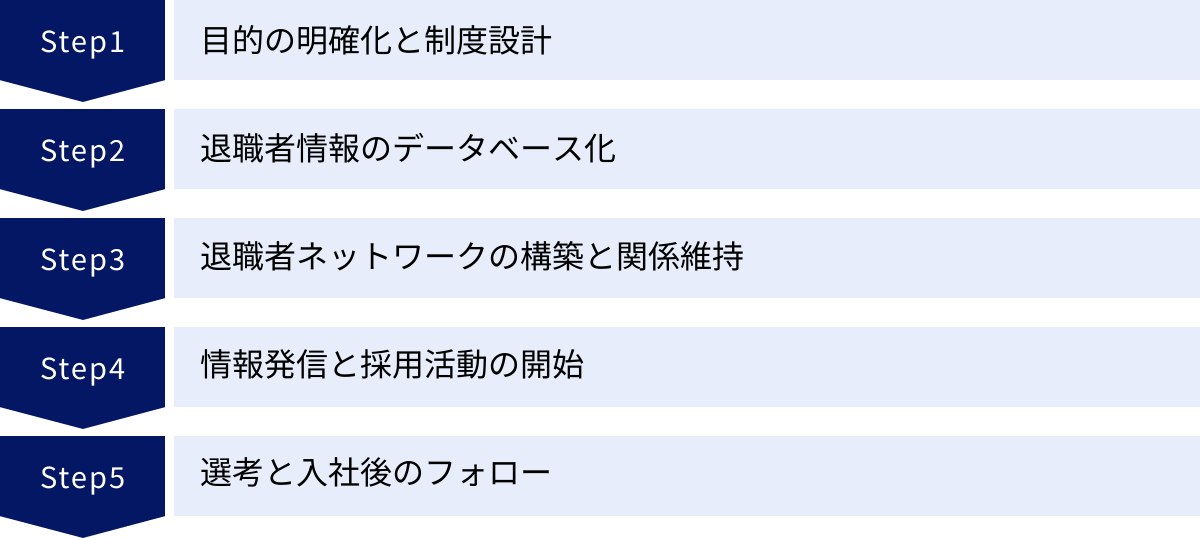

アルムナイ採用を導入する5つのステップ

アルムナイ採用を成功させるためには、思いつきで始めるのではなく、計画的かつ段階的に進めていくことが重要です。ここでは、制度の導入から運用までを、具体的な5つのステップに分けて解説します。これらのステップを着実に実行することで、効果的で持続可能なアルムナイ採用の仕組みを構築できるでしょう。

① 目的の明確化と制度設計

すべての始まりは、「なぜ自社はアルムナイ採用を導入するのか?」という目的を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、関係者の足並みが揃わず、制度が形骸化してしまいます。

目的の例:

- 採用コストの削減と採用リードタイムの短縮

- 特定スキルを持つ即戦力人材の確保(例:DX人材、グローバル人材)

- カルチャーフィットの高い人材採用による定着率の向上

- 組織の多様性を促進し、イノベーションを創出する

- 採用ブランディングの強化

目的が明確になったら、次はその目的を達成するための制度の骨子を設計します。この段階で、具体的なルールや運用フローを定義しておくことが重要です。

制度設計で決めるべき主要項目:

- 対象者: 誰をアルムナイと定義し、再雇用の対象とするか。

- 勤続年数の条件: 例)正社員として3年以上勤務した者

- 退職理由の条件: 例)自己都合による円満退職者のみ(懲戒解雇などは対象外)

- 役職の条件: 設ける場合と設けない場合がある

- 再雇用時の条件:

- 雇用形態: 正社員、契約社員、業務委託など

- 待遇(給与・役職)の決定方針: 在籍時の待遇を参考にするか、社外での経験をどう評価に加えるか

- 試用期間の有無

- 選考プロセス:

- 応募方法: 専用フォーム、人事部への直接連絡など

- 選考フロー: 書類選考、面接回数、面接官(人事、現場、役員など)

この制度設計のプロセスには、人事部だけでなく、経営層、法務部、そして人材を必要とする各事業部門の責任者を巻き込み、全社的なコンセンサスを形成することが不可欠です。

② 退職者情報のデータベース化

効果的なアルムナイ・リレーションを築くための基盤となるのが、退職者情報のデータベースです。過去に退職した社員の情報を整理し、一元的に管理できる体制を構築します。

データベースに含めるべき情報項目:

- 基本情報: 氏名、連絡先(退職後のメールアドレス、電話番号)、SNSアカウント

- 在籍時の情報: 所属部署、役職、在籍期間、担当業務、評価

- 退職関連情報: 退職年月日、退職理由

- 退職後の情報(本人の同意を得て収集): 現在の勤務先、役職、専門分野、保有スキル

- コミュニケーション履歴: 連絡を取った日時、内容など

これらの情報を管理する方法としては、まずはシンプルなExcelやスプレッドシートから始めることも可能です。しかし、退職者の数が増えてくると手作業での管理は限界を迎えるため、将来的にはアルムナイ管理専用のCRMツールやSaaSの導入を検討しましょう。

ここで最も重要な注意点は、個人情報の取り扱いです。必ず個人情報保護法を遵守し、情報の収集・利用目的を本人に明示して同意を得る必要があります。「退職後のキャリア支援や、将来的な再雇用の可能性について連絡するために情報を保持しても良いか」といった同意を、退職手続きの際に書面などで得ておくことが不可欠です。

③ 退職者ネットワークの構築と関係維持

データベースが完成したら、次はいよいよ退職者とのネットワークを具体的に構築し、関係を維持していくフェーズに入ります。単にリストを持っているだけでは意味がなく、継続的なコミュニケーションを通じて、会社への関心やエンゲージメントを保ってもらうことが目的です。

具体的な施策例:

- 専用コミュニティの開設: FacebookやLinkedIn上にアルムナイ限定の非公開グループを作成し、気軽に交流できる場を提供します。専用のポータルサイトを構築するのも良いでしょう。

- 定期的な情報発信: 会社の最新ニュース、新規事業の発表、メディア掲載情報、社員の活躍などをまとめたニュースレターを四半期に一度など定期的に配信します。会社の「今」を伝えることで、関心を維持してもらいます。

- イベントの開催: アルムナイ同士や現役社員が交流できるオンライン/オフラインのイベント(交流会、勉強会、セミナーなど)を企画します。復職が目的でなくても、純粋にネットワーキングの場として価値のある機会を提供することが重要です。

- パーソナルなアプローチ: 誕生日や転職記念日などにお祝いのメッセージを送る、SNSで近況がアップデートされた際にコメントするなど、個別のコミュニケーションも関係構築に有効です。

重要なのは、企業側からの一方的な情報発信に終始しないことです。「求人が出たので応募しませんか」という採用目的の連絡ばかりでは、アルムナイは離れていってしまいます。彼らにとっても有益な情報を提供したり、純粋な交流の機会を設けたりすることで、ギブアンドテイクの良好な関係を築くことを目指しましょう。

④ 情報発信と採用活動の開始

アルムナイとの関係性が構築できたら、いよいよ具体的な採用活動を開始します。構築したネットワークを通じて、効果的に求人情報を届け、応募を促します。

採用活動のポイント:

- アルムナイ限定の情報提供: 一般の求人市場には公開していないポジションや、公募に先駆けた先行情報をアルムナイに限定して提供することで、「特別感」を演出し、応募意欲を高めます。

- ターゲットを絞ったアプローチ: データベースの情報を活用し、「このポジションには、A社でマーケティング経験を積んだあの人が合うかもしれない」といったように、特定のアルムナイに個別でスカウトメッセージを送ることも有効です。

- リファラル採用のハブとして活用: アルムナイ本人だけでなく、彼らの知人・友人を紹介してもらうリファラル採用の協力者としても依頼します。元社員は自社のことをよく理解しているため、質の高い紹介が期待できます。

- オープンな窓口の設置: 企業の採用サイトや公式ウェブサイトに「アルムナイ採用(再雇用)制度」のページを設け、制度の概要や応募方法を明記します。これにより、ネットワークに参加していない退職者も、いつでも戻ってこれる道があることを認識できます。

発信するメッセージでは、単なる求人要件だけでなく、「あなたの社外での経験を、わが社はこう活かしてほしい」という期待を具体的に伝えることが、アルムナイの心を動かす鍵となります。

⑤ 選考と入社後のフォロー

アルムナイから応募があったら、①で設計した選考プロセスに沿って、公平かつ客観的な選考を実施します。

選考時の注意点:

- 過去と現在の両方を評価: 在籍時の実績や人柄を考慮しつつも、それに固執しすぎず、退職後の経験で何を学び、どのように成長したのかを重点的に評価します。

- 期待値のすり合わせ: 面接では、会社がアルムナイに期待する役割と、アルムナイが会社に期待すること(業務内容、働き方、キャリアパスなど)を丁寧にすり合わせ、相互の認識ギャップを埋めます。

無事内定となり、入社が決まった後も重要です。復職したアルムナイがスムーズに組織に再適応し、早期に活躍できるよう、手厚いフォローアップ体制を整えましょう。

入社後のフォロー施策例:

- 再オンボーディング: 会社の最新の状況(組織変更、新戦略、導入システムなど)をインプットするための研修を実施します。

- メンター制度: 受け入れ部署の先輩社員などをメンターに任命し、業務面・精神面で気軽に相談できる相手を確保します。

- 定期的な1on1ミーティング: 上司や人事担当者が定期的に面談を行い、困っていることや課題がないかを確認し、サポートします。

復職したアルムナイが活躍する姿は、制度の成功を社内外に示す最高の広告塔となります。彼らの成功体験を社内報や採用サイトで発信することで、アルムナイ採用のサイクルをさらに強化していくことができるでしょう。

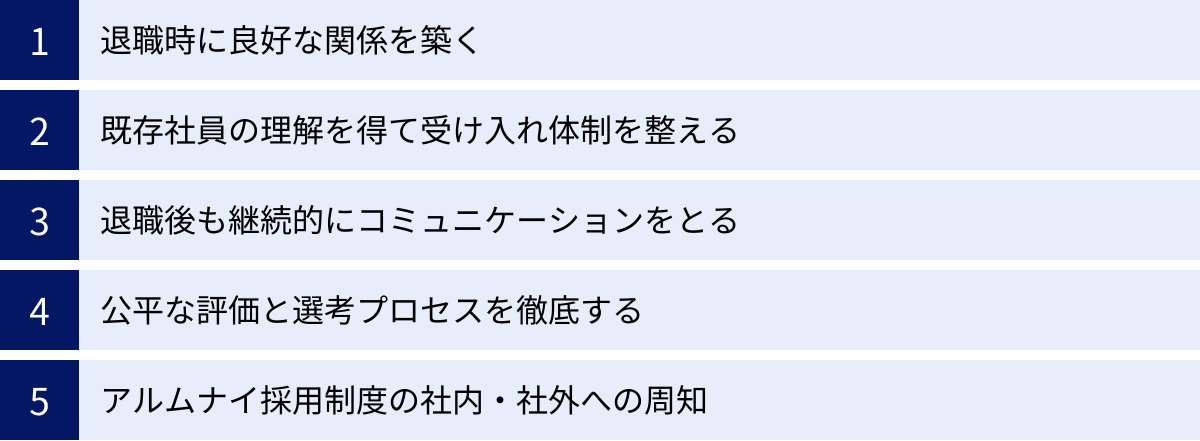

アルムナイ採用を成功させるためのポイント

制度を導入するステップを踏むだけでなく、その根底にあるべき思想や文化を醸成することが、アルムナイ採用の成否を分けます。ここでは、テクニック論に留まらない、より本質的な成功のポイントを5つ紹介します。これらを意識することで、アルムナイ採用は単なる採用手法から、企業の競争力を高める強力な文化へと昇華します。

退職時に良好な関係を築く

アルムナイ採用の成功は、実は社員が退職する瞬間に始まっています。退職時の体験、すなわち「オフボーディング」の質が、将来のアルムナイとの関係性を決定づけると言っても過言ではありません。後足で砂をかけるような辞め方をした会社に、「また戻りたい」と思う人はいないでしょう。

- 感謝と応援の姿勢: 退職は、企業にとっては残念なことかもしれませんが、本人の新たな挑戦を応援し、これまでの貢献に感謝を伝える姿勢が重要です。「いつでも相談に乗るよ」「外で活躍するのを楽しみにしている」といった温かい言葉が、将来の関係につながります。

- 建設的な退職面談: 退職面談を引き止めのためだけに行うのではなく、本人がなぜ退職を決意したのか、その理由を真摯にヒアリングする機会としましょう。そこで得られた意見は、自社の組織課題を改善するための貴重なフィードバックとなります。

- アルムナイネットワークへの招待: 退職手続きの最後に、「今後も会社とつながりを持ち続けられるように」と、アルムナイネットワークへの参加を正式に案内します。「私たちはあなたを卒業生として、これからも応援し続けます」という明確なメッセージを伝えることが大切です。

最高のオフボーディングは、最高のオンボーディングの始まりです。退職者を大切にする文化こそが、アルムナイ採用の最も重要な土台となります。

既存社員の理解を得て受け入れ体制を整える

アルムナイ採用は、人事部だけで完結する施策ではありません。復職したアルムナイを受け入れ、共に働くのは現場の社員たちです。彼らの理解と協力がなければ、アルムナイは組織に馴染めず、孤立してしまいます。

- 全社的な意識醸成: アルムナイ採用は、人事戦略であると同時に、経営戦略であるという位置づけを明確にし、経営トップからその重要性を社内に向けて繰り返し発信することが不可欠です。

- 管理職への教育: アルムナイを受け入れる現場の管理職はキーパーソンです。彼らに向けて、アルムナイをマネジメントする際の注意点(過去の実績にとらわれない評価、既存社員への配慮など)に関する研修や情報提供を行いましょう。

- メリットの可視化: アルムナイの復職が、チームや組織にどのような具体的なメリット(新しいノウハウの導入、業務改善など)をもたらすのかを、分かりやすく示す努力が必要です。成功事例(架空のシナリオでも可)を共有することも有効です。

既存社員が「アルムナイは、自分たちの仕事を脅かす存在ではなく、チームを強くしてくれる仲間だ」と認識できるような環境を整えることが、円滑な受け入れの鍵となります。

退職後も継続的にコミュニケーションをとる

アルムナイとの関係は、一度構築したら終わりではありません。採用したいときだけ連絡するような、ご都合主義の関係では、彼らの心は離れてしまいます。大切なのは、採用という直接的な目的がなくとも、長期的な視点で価値を提供し続けることです。

- ギブの精神: 退職者にとって有益な情報(業界の最新動向、スキルアップに役立つセミナー情報、元同僚の活躍など)を積極的に提供しましょう。「この会社とつながっていると、良いことがある」と感じてもらうことが重要です。

- 多様な関わり方の提供: 再雇用だけがアルムナイとの協業の形ではありません。例えば、副業や業務委託で特定のプロジェクトを手伝ってもらったり、新サービスの開発にアドバイザーとして関わってもらったりと、柔軟な関わり方を提案することも有効です。

- 対等なパートナーとして尊重: アルムナイを「採用候補者リスト」の一員として見るのではなく、「社外にいる、信頼できるパートナー」として尊重する姿勢が求められます。彼らのキャリアや意見に敬意を払い、対等な立場でコミュニケーションをとることが、信頼関係を深化させます。

関係維持は、種を蒔き、水をやり続ける農作業のようなものです。すぐには収穫できなくても、地道な努力を続けることで、いざという時に大きな実りをもたらしてくれます。

公平な評価と選考プロセスを徹底する

アルムナイ採用が成功するためには、制度への信頼性が不可欠です。その信頼を担保するのが、公平性と透明性です。誰の目から見ても「フェアな制度」であると認識されるように、細心の注意を払う必要があります。

- 毅然とした基準: 「いつでも戻ってきて」というメッセージは大切ですが、それは「誰でも無条件で戻れる」という意味ではありません。企業が求めるスキルレベルや価値観に達していない場合は、アルムナイであっても採用しないという毅然とした判断が必要です。

- プロセスの標準化: 誰が応募しても、同じ基準、同じプロセスで選考が行われることを保証しなければなりません。特定の役員の鶴の一声で決まるようなことがないよう、面接官を複数名にしたり、評価シートを標準化したりする工夫が求められます。

- 説明責任: なぜそのアルムナイを採用し、その待遇を提示したのか。その決定プロセスと理由を、関係者(特に受け入れ部署の管理職や既存社員)に対して論理的に説明できる準備をしておくことが重要です。これが、不公平感や疑念を払拭する上で効果を発揮します。

アルムナイという「過去の信頼」に甘えることなく、現在のプロフェッショナルとして対等に向き合い、評価する。この厳格な姿勢こそが、制度の質を保ち、長期的な成功につながります。

アルムナイ採用制度の社内・社外への周知

どれだけ素晴らしい制度を作っても、その存在が知られていなければ意味がありません。社内と社外、両方に向けて積極的に情報を発信し、制度の認知度を高める努力が必要です。

- 社内への周知: 社内報、イントラネット、全社朝礼などの場を活用し、アルムナイ採用制度の目的や内容、利用方法を定期的にアナウンスします。復職したアルムナイの活躍を紹介する(プライバシーに配慮しつつ)ことで、制度の価値を具体的に示しましょう。

- 社外への周知: 採用サイトや企業のオフィシャルサイトに、アルムナイ採用に関する専用ページを設けます。そこには、制度の理念、対象者、応募方法などを明記し、「私たちは卒業生を歓迎します」という明確なメッセージを発信します。

- 採用ブランディングへの活用: プレスリリースや公式SNS、経営者のインタビューなどで、アルムナイ採用に積極的に取り組んでいることをアピールします。これは、「人を大切にする企業」「キャリアの多様性を認める企業」というポジティブな企業イメージを構築し、採用ブランディング全体を強化する効果も期待できます。

広く周知することで、退職を考えている社員が円満な退職を心がけるようになったり、求職者が「この会社なら将来も安心だ」と感じて応募してきたりと、副次的な効果も生まれるでしょう。

おすすめのアルムナイ採用支援サービス4選

アルムナイ採用を自社だけでゼロから立ち上げ、運用していくのは多大な労力がかかります。近年、この領域に特化した便利なSaaS(Software as a Service)やプラットフォームが登場しており、これらを活用することで効率的かつ効果的にアルムナイ・リレーションを構築できます。ここでは、代表的な4つのサービスを紹介します。

※各サービスの情報は2024年5月時点のものです。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。

| サービス名 | 特徴 | 主な機能 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| Official-Alumni.com | 日本におけるアルムナイ・リレーション構築のパイオニア。コンサルティングも手厚いSaaS。 | データベース管理、名簿、チャット、イベント管理、ニュース配信 | これから本格的にアルムナイ・リレーションを始めたい企業。戦略設計から伴走してほしい企業。 |

| Beatrust | 社内外の人材を可視化するタレントコラボレーション・プラットフォーム。 | スキルや経歴の可視化、人材検索、協業マッチング、アルムナイ向け機能 | 現役社員とアルムナイの垣根を越えた協業や知見の共有を促進したい企業。 |

| YOUTRUST | 日本最大級のキャリアSNS。リファラル採用や副業マッチングに強み。 | プロフィール登録、SNS機能、スカウト、求人掲載、副業・転職マッチング | アルムナイとの緩やかなつながりを維持し、リファラル採用や副業での協業につなげたい企業。 |

| MyRefer | リファラル採用を活性化させるクラウドサービス。アルムナイを推薦者として活用。 | 社員・アルムナイ向けアプリ、紹介管理、インセンティブ管理、分析機能 | 既存のリファラル採用制度を強化し、アルムナイを巻き込んで採用チャネルを拡大したい企業。 |

① Official-Alumni.com

Official-Alumni.comは、株式会社ハッカズークが提供する、日本におけるアルムナイ特化型SaaSの先駆けともいえるサービスです。アルムナイとの関係構築に必要な機能を網羅的に備えているだけでなく、多くの企業の導入を支援してきた実績に基づくコンサルティングサービスも提供しているのが大きな特徴です。

【主な機能】

- アルムナイ名簿: 退職者の情報を一元管理し、検索可能なデータベースを構築。

- コミュニケーション機能: ニュース配信、ダイレクトメッセージ、チャットグループなど、多様なコミュニケーション手段を提供。

- イベント管理: 交流会やセミナーなどのイベント告知から出欠管理までを一貫して行える。

【どのような企業におすすめか】

「何から手をつけていいかわからない」という、アルムナイ採用の導入初期段階にある企業に特におすすめです。戦略設計から具体的な施策の実行、効果測定まで、専門家のサポートを受けながら進められます。大企業を中心に豊富な導入実績があり、信頼性の高いサービスを求める企業に適しています。

(参照:株式会社ハッカズーク公式サイト)

② Beatrust

Beatrustは、純粋なアルムナイ管理ツールというよりは、社内外のタレント(人材)のスキルや経験を可視化し、協業を促進するための「タレントコラボレーション・プラットフォーム」です。現役社員だけでなく、アルムナイや業務委託先のパートナーなどもプラットフォームに招待し、組織の垣根を越えた知のネットワークを構築することを目的としています。

【主な機能】

- 人材の可視化: 各自がプロフィールにスキルや経歴、趣味などを登録し、誰が何を知っているのかを簡単に検索できる。

- コラボレーション促進: 「この件に詳しい人を探しています」といった社内SNSのような投稿ができ、適切な人材とのマッチングを促す。

【どのような企業におすすめか】

採用だけでなく、アルムナイが持つ専門知識を現役社員が借りたい、アドバイスをもらいたいといった、より広範な協業を目指す企業に最適です。イノベーション創出や組織のサイロ化(縦割り化)解消といった課題を抱える企業が、アルムナイを「社外の知恵袋」として活用したい場合に強力なツールとなります。

(参照:Beatrust株式会社公式サイト)

③ YOUTRUST

YOUTRUSTは、「信頼でつながる、日本のキャリアSNS」を掲げるプラットフォームです。FacebookやLinkedInのように、ユーザーが自身のキャリアやスキルを登録し、友人・同僚とつながりを築きます。リファラル(紹介)での転職や副業のマッチングに非常に強いのが特徴です。

【主な機能】

- キャリアSNS: 友人や元同僚とのつながりをベースにした信頼性の高いネットワーク。

- スカウト・求人掲載: 企業は求人を掲載したり、候補者に直接スカウトメッセージを送ったりできる。

【どのような企業におすすめか】

YOUTRUSTはアルムナイ専用ツールではありませんが、多くのビジネスパーソンが利用しているため、退職した社員が登録している可能性が高いです。企業アカウントを作成し、退職者をフォローすることで、彼らの近況を把握し、緩やかなつながりを維持できます。特に、スタートアップやIT業界の企業など、リファラル採用や副業での協業を積極的に行いたい場合に、アルムナイとの接点として有効活用できます。

(参照:株式会社YOUTRUST公式サイト)

④ MyRefer

MyReferは、その名の通りリファラル採用を活性化させるためのクラウドサービスです。社員が自社の求人を友人・知人に紹介しやすくなるための仕組みを提供します。このサービスの大きな特徴は、現役社員だけでなく、アルムナイを「リファラ―(推薦者)」として巻き込める点です。

【主な機能】

- 紹介活動の促進: 社員やアルムナイがスマートフォンアプリから簡単に求人情報を友人・知人に紹介できる。

- 紹介管理・分析: 誰が誰を紹介し、選考がどこまで進んでいるかを可視化・管理できる。

- インセンティブ管理: 紹介が成功した際のインセンティブ(報酬)の管理も自動化。

【どのような企業におすすめか】

すでにリファラル採用制度を導入している、あるいはこれから強化したいと考えている企業に最適です。アルムナイ本人を再雇用するだけでなく、彼らが持つ社外の広い人脈を活かして、新たな人材プールにアクセスしたい場合に非常に効果的です。アルムナイを自社の「社外人事」として位置づけ、採用活動のパートナーとして巻き込んでいく戦略を描く企業にとって、強力な武器となるでしょう。

(参照:株式会社MyRefer公式サイト)

まとめ

本記事では、現代の採用戦略における重要な一手として注目される「アルムナイ採用」について、その定義からメリット・デメリット、導入ステップ、成功のポイントまでを包括的に解説しました。

アルムナイ採用とは、単なる「出戻り社員の再雇用」ではなく、企業の退職者を「卒業生」と捉え、退職後も継続的なネットワークを築き、その中から再び自社で活躍してくれる人材を迎え入れる、長期的かつ戦略的な採用手法です。

この手法が注目される背景には、働き方の多様化と人材の流動化、労働人口の減少に伴う採用競争の激化、そして終身雇用制度の形骸化といった、現代社会の大きな変化があります。

アルムナイ採用を導入することで、企業は以下のような多くのメリットを得られます。

- 採用コストとリードタイムの大幅な削減

- 企業文化を理解していることによる採用ミスマッチの防止

- オンボーディングが不要な即戦力人材の確保

- 既存社員のエンゲージメント向上と組織の活性化

- 社外の新たな知識や人脈の獲得(知の還流)

一方で、既存社員との人間関係への配慮や、関係維持にかかる工数、待遇調整の難しさ、公平な制度設計といったデメリットや注意点も存在します。これらを克服するためには、計画的な導入ステップを踏み、丁寧なコミュニケーションと透明性の高い運用を心がけることが不可欠です。

アルムナイ採用を成功させるための最も重要な鍵は、技術的な仕組み以上に、その根底にある企業文化です。退職を「裏切り」ではなく「成長のステップ」と捉え、一度自社を離れた人材を「貴重な財産」として尊重する。そして、退職時(オフボーディング)から良好な関係を築き、退職後も対等なパートナーとして継続的にコミュニケーションをとる姿勢が求められます。

人材の獲得競争がますます厳しくなる未来において、自社のことを深く理解してくれるアルムナイという存在は、他社にはない、企業にとって唯一無二の資産です。この記事を参考に、まずは自社の退職者リストを整理し、彼らとの対話を再開することから、新しい採用戦略の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。