「ある日突然、見知らぬヘッドハンターから連絡が来た」「自分の市場価値はどのくらいなのだろうか」

キャリアを積む中で、このような経験をしたり、疑問を抱いたりする方は少なくありません。ヘッドハンティングは、もはや一部の経営層だけのものではなく、高い専門性を持つ人材にとって、キャリアアップの重要な選択肢となりつつあります。

しかし、その実態は「何となく知っているけれど、詳しくは分からない」という方が多いのではないでしょうか。

この記事では、ヘッドハンティングの基本的な仕組みから、転職エージェントとの違い、料金体系、メリット・デメリットまでを網羅的に解説します。さらに、ヘッドハンティングされやすい人の特徴や、自分からその機会を作り出す方法、信頼できるヘッドハンターの見極め方まで、具体的なノウハウを詳しくお伝えします。

この記事を読めば、ヘッドハンティングの全体像を深く理解し、自身のキャリア戦略に主体的に活かすための知識が身につきます。 ぜひ最後までお読みいただき、あなたのキャリアの可能性を広げるための一歩を踏み出してください。

目次

ヘッドハンティングとは?

ヘッドハンティングとは、企業が求める特定のスキルや経験を持つ優秀な人材を、外部の専門家(ヘッドハンター)が探し出し、スカウトする採用手法のことです。企業側の視点では「ダイレクトリクルーティング」の一種であり、転職市場には現れにくい潜在的な候補者(転職を積極的に考えていない層)に直接アプローチできる点が最大の特徴です。

従来の公募型の採用では、企業は応募が来るのを待つ「待ち」の姿勢が基本でした。しかし、ビジネス環境の変化が激しい現代において、事業の成否を左右するような重要なポジション(経営幹部、専門職など)に必要な人材を、タイミングよく確保することは容易ではありません。

そこで、企業はヘッドハンティング会社に依頼し、「攻め」の採用活動を展開します。ヘッドハンターは、クライアント企業の経営戦略や事業課題を深く理解した上で、その解決に貢献できる最適な人材を、あらゆるネットワークを駆使して探し出します。

候補者側から見れば、ヘッドハンティングは自身の市場価値が外部から評価され、予期せぬキャリアの選択肢が提示される機会と言えます。現職に満足していても、より高いポジションや待遇、挑戦しがいのあるミッションを提示されることで、自身のキャリアを改めて見つめ直すきっかけになるのです。

ヘッドハンティングの2つの種類

ヘッドハンティングは、そのアプローチ方法によって大きく2つの種類に分けられます。それぞれの特徴を理解することで、自分が受けたアプローチがどちらのタイプなのかを判断し、適切に対応できます。

| 種類 | エグゼクティブサーチ型(サーチ型) | 登録型(スカウト型) |

|---|---|---|

| 主な対象者 | 経営層、役員、事業部長など、企業の経営に直結するエグゼクティブ人材 | マネジメント層、専門職、ハイキャリア層など、幅広いミドル~ハイクラス人材 |

| アプローチ方法 | ヘッドハンターが独自のネットワークやリサーチを駆使し、転職潜在層に直接アプローチ | 候補者が自ら転職サイトに登録し、その情報を見たヘッドハンターや企業がスカウトを送る |

| 求人の希少性 | 非常に高い(完全非公開の経営課題に直結するポジションが中心) | 高い(非公開求人や、サイト登録者限定の求人が多い) |

| 主体性 | ヘッドハンター主導 | 候補者主導(登録するところから始まる) |

| 転職までの期間 | 長期化する傾向(数ヶ月~1年以上) | 比較的短い傾向(数週間~数ヶ月) |

エグゼクティブサーチ型(サーチ型)

エグゼクティブサーチ型は、「真のヘッドハンティング」とも呼ばれる、最も伝統的で専門性の高い手法です。

クライアント企業から「CFO(最高財務責任者)を探してほしい」「新規事業を立ち上げるための事業責任者が必要だ」といった、経営の根幹に関わる重要なポジションの採用依頼を受け、ヘッドハンターがそのミッションを遂行できる唯一無二の人材を探し出します。

このタイプの特徴は、候補者が転職市場に全く出てこない層であることです。ヘッドハンターは、業界内の人脈、専門誌、論文、セミナー登壇者情報など、あらゆる手段を用いて候補者をリストアップし、長期間にわたる綿密なリサーチ(業界マップの作成など)を行います。そして、最適な人物を見つけ出すと、直接コンタクトを取ります。

このアプローチは、候補者本人も転職を全く意識していないケースがほとんどです。そのため、ヘッドハンターは非常に丁寧かつ慎重に接触し、まずは情報交換という形で面談を設定します。面談では、すぐに求人内容を話すのではなく、候補者のキャリア観や価値観をヒアリングし、長期的な信頼関係を築くことから始めます。

案件の秘匿性が非常に高いため、公になることはありません。まさに、企業の未来を左右する人材を、水面下で獲得するための究極の採用手法と言えるでしょう。

登録型(スカウト型)

登録型は、近年、特にハイクラス層向けの転職市場で主流となっている手法です。候補者がビズリーチやリクルートダイレクトスカウトといった転職サイト(スカウトサービス)に自身の職務経歴書を登録し、それを見たヘッドハンターや企業が「会いたい」と思った人材に直接スカウトメッセージを送ります。

エグゼクティブサーチ型が「ヘッドハンター主導」であるのに対し、登録型は「候補者主導」の側面が強いのが特徴です。候補者は、自らの意思で情報を登録し、送られてくるスカウトの中から興味のあるものを選んで返信します。

このタイプのメリットは、効率的に多くの企業やヘッドハンターと接点を持てる点です。自分の経歴にどのような企業が興味を持つのかを客観的に知ることができ、市場価値を測る上でも非常に有効です。また、サイトに登録されている求人の多くは、一般には公開されていない非公開求人であり、思わぬ優良企業との出会いも期待できます。

ただし、送られてくるスカウトの中には、定型文のようなメッセージや、自身の希望とは異なる内容のものも含まれる場合があります。そのため、受け取ったスカウトの内容を吟味し、本当に自分に合った案件を見極める力が求められます。

転職エージェントとの違い

ヘッドハンティングと転職エージェントは、どちらも「企業と人材を繋ぐ」という点では共通していますが、その仕組みや目的は大きく異なります。両者の違いを理解することは、自分に合った転職サービスを選ぶ上で非常に重要です。

最も根本的な違いは、「誰のために動くのか」という点です。

| 比較項目 | ヘッドハンティング | 転職エージェント |

|---|---|---|

| クライアント | 求人企業 | 転職希望者(個人) |

| サービスの起点 | 企業の採用課題(特定のポジションを埋めたい) | 個人の転職相談(転職したい) |

| アプローチ対象 | 転職潜在層を含む、企業が求める特定の人材 | 転職顕在層(登録に来た転職希望者) |

| 紹介求人 | 依頼された特定の非公開求人(1社)が中心 | 保有する多数の求人の中から、希望に合いそうなものを複数紹介 |

| 目的 | 企業の経営課題解決のための最適な人材獲得 | 個人のキャリア実現のための最適な転職先紹介 |

| 主導権 | 企業・ヘッドハンター側 | 転職希望者側 |

転職エージェントは、まず「転職したい」という個人(転職希望者)ありきでサービスが始まります。 転職希望者がエージェントに登録すると、キャリアアドバイザーが面談を行い、その人の希望やスキルに合った求人を、保有する多くの求人の中から複数提案します。つまり、転職エージェントの主なクライアントは「転職希望者」であり、その人のキャリア実現をサポートすることが最大のミッションです。

一方、ヘッドハンティングは「このポジションを埋めたい」という企業ありきで始まります。 クライアントはあくまで求人企業です。ヘッドハンターは、その企業の代理人として、ミッションを遂行できる最適な人材を探し出し、口説き落とすのが仕事です。そのため、アプローチする相手は転職を希望しているかどうかにかかわらず、「企業が求める人物」そのものです。

この違いにより、紹介される求人の性質も変わってきます。転職エージェントは選択肢を広く提示するのに対し、ヘッドハンターからのアプローチは「このポジションに、あなたしかいない」という、極めてピンポイントな提案であることが多いのです。

まとめると、転職を明確に決意し、幅広い選択肢の中から自分に合った企業を探したい場合は転職エージェントが適しています。 一方で、現職に不満はないものの、自分の市場価値を知りたい、より挑戦的なキャリアの可能性を探りたいという場合は、ヘッドハンティングサービスに登録したり、ヘッドハンターからのアプローチを待ったりするのが有効と言えるでしょう。

ヘッドハンティングの仕組みと流れ【6ステップで解説】

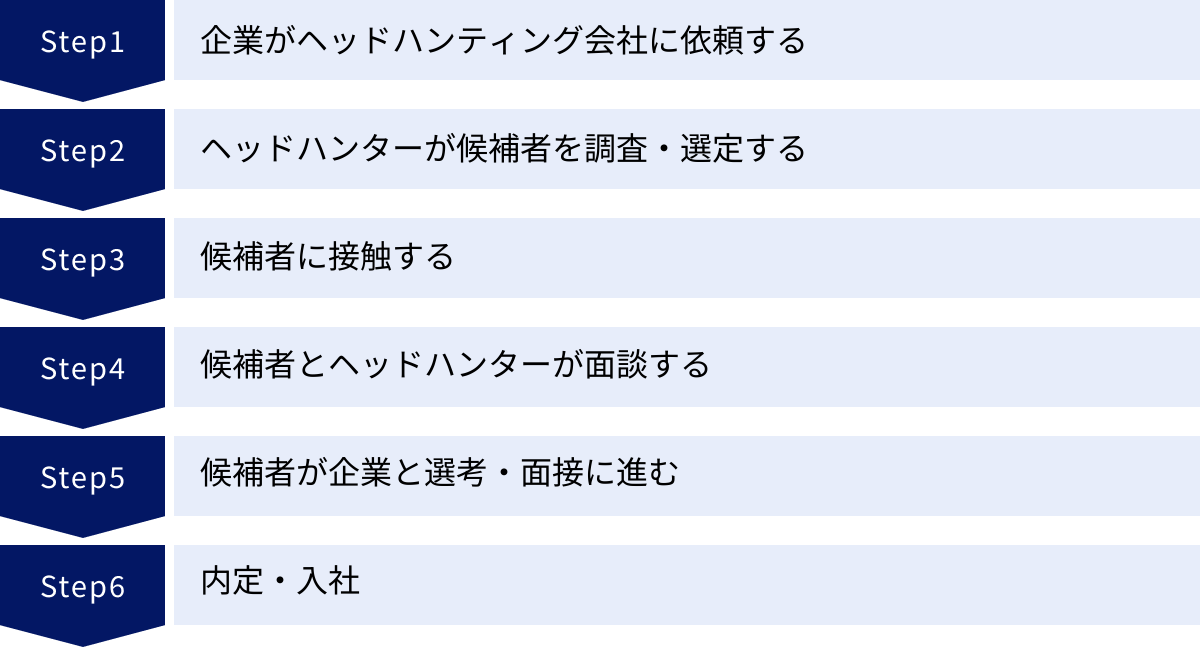

ヘッドハンティングは、企業からの依頼から候補者の入社まで、非常に戦略的かつ体系的なプロセスを経て進められます。ここでは、その一連の流れを6つのステップに分けて、企業側・候補者側双方の視点から詳しく解説します。

① 企業がヘッドハンティング会社に依頼する

すべての始まりは、企業が抱える経営課題です。

「海外事業を本格的に拡大したいが、牽引できるリーダーがいない」

「DXを推進したいが、社内に知見を持つ役員がいない」

「次世代の経営を担う幹部候補を外部から招聘したい」

このような、事業の成長や変革に不可欠でありながら、内部での育成や公募での採用が困難な重要ポジションを埋めるため、企業はヘッドハンティング会社に依頼します。

この段階で、企業とヘッドハンティング会社は、単なる求人要件のすり合わせにとどまらない、深いレベルでの打ち合わせを行います。

- 企業の経営戦略やビジョン

- なぜこのポジションが必要なのか(背景・課題)

- 候補者に期待する具体的なミッションや役割

- 求める人物像(スキル、経験、実績、人柄)

- 組織文化や風土との相性

ヘッドハンターは、これらの情報を徹底的にヒアリングし、企業の「右腕」や「パートナー」として、採用プロジェクトの全体像を深く理解します。 この最初の打ち合わせの質が、ヘッドハンティングの成否を大きく左右すると言っても過言ではありません。

② ヘッドハンターが候補者を調査・選定する(リサーチ・サーチ)

依頼内容を完全に理解したヘッドハンターは、次に候補者の調査・選定(リサーチ、サーチ)に着手します。これは、ヘッドハンターの腕の見せ所ともいえる、最も専門性が問われるフェーズです。

ヘッドハンターは、ありとあらゆる情報源を駆使して、ミッションを遂行できる可能性のある人材をリストアップしていきます。

- 独自のデータベースや人脈ネットワーク

- 業界専門誌、新聞、ビジネス誌の記事

- 企業のプレスリリースやIR情報

- 学会や業界団体の名簿、論文

- セミナーやカンファレンスの登壇者情報

- LinkedInなどのビジネスSNS

- 業界関係者からの評判(リファレンス)

こうして数百人規模のロングリストを作成し、そこからさらにリサーチを重ねて、企業の要件との適合性が高い数十人規模のショートリストへと絞り込んでいきます。この過程では、単に経歴が合っているかだけでなく、その人物の実績の背景にあるストーリーや、周囲からの評判、人間性なども含めて多角的に評価します。

このリサーチは、数週間から数ヶ月に及ぶことも珍しくありません。最適な候補者を見つけ出すための、緻密で根気のいる作業です。

③ 候補者に接触する(アプローチ)

ショートリストの中から、最も可能性の高い候補者を選び、いよいよ接触(アプローチ)を開始します。

多くの場合、候補者は転職を全く考えていません。そのため、アプローチは非常に慎重に行われます。いきなり「〇〇社があなたを求めています」と切り出すことは稀です。

典型的なアプローチは、電話やメール、LinkedInのメッセージなどで行われ、以下のような内容で打診されます。

「〇〇業界でご活躍の〇〇様にご経歴を拝見し、ぜひ一度、情報交換をさせていただきたくご連絡いたしました」

「今後のキャリアについて、一度カジュアルにお話をお聞かせいただけないでしょうか」

ここでの目的は、まず会ってもらうこと。そして、候補者の警戒心を解き、信頼関係を築く第一歩とすることです。腕の良いヘッドハンターほど、相手に不快感を与えず、かつ「一度話を聞いてみようか」と思わせる、巧みなコミュニケーション能力を持っています。

候補者側としては、突然の連絡に驚くかもしれませんが、転職の意思がなくても、まずは話を聞いてみることをお勧めします。 それは、自分の市場価値を知り、キャリアの選択肢を広げる絶好の機会だからです。

④ 候補者とヘッドハンターが面談する

候補者から面談の承諾を得られると、ヘッドハンターとの直接の面談が行われます。この面談は、選考というよりも「相互理解の場」としての意味合いが強いです。

ヘッドハンターは、この面談を通じて以下の点を確認します。

- 候補者のこれまでのキャリアや実績の詳細

- 仕事に対する価値観、キャリアプラン

- 現在の仕事に対する満足点・不満点

- 転職に対する考え方、興味の度合い

- 人柄、コミュニケーションスタイル

一方、候補者側も、この面談はヘッドハンターを見極める重要な機会です。

- ヘッドハンターは信頼できる人物か

- 自分の業界やキャリアを深く理解しているか

- どのような企業の、どのような案件なのか(可能な範囲でヒアリング)

面談の初期段階では、具体的な企業名は伏せられたまま話が進むことがほとんどです。ヘッドハンターは、まず候補者の意向を丁寧にヒアリングし、今回の案件が候補者のキャリアにとって本当にプラスになるかを慎重に判断します。そして、候補者の興味関心が高まり、信頼関係が築けたと判断したタイミングで、初めて具体的な企業名やポジションについて開示します。

この面談は、候補者にとって自己分析を深める良い機会にもなります。 優秀なヘッドハンターとの対話を通じて、自分では気づかなかった強みや、キャリアの新たな可能性を発見できることも少なくありません。

⑤ 候補者が企業と選考・面接に進む

候補者が案件に強い興味を示し、選考に進む意思を固めると、いよいよ企業との面接フェーズに入ります。

ヘッドハンティングにおける面接は、通常の選考とは少し異なります。多くの場合、社長や役員といった経営トップ層との面談からスタートします。 これは、単なるスキルチェックではなく、「共に経営を担うパートナーとして相応しいか」を相互に確認する場です。

面接の回数や形式は様々ですが、複数回の面談を通じて、以下のような点が深く議論されます。

- 企業のビジョンや経営課題の共有

- 候補者に期待するミッションの具体的な内容

- 候補者が入社後にどのような価値を提供できるか

- カルチャーフィット(組織文化への適合性)

ヘッドハンターは、この選考プロセス全体を通じて、候補者の強力なサポーターとなります。面接前には、企業の内部情報や面接官の経歴、想定される質問などを提供し、徹底した対策をサポートします。 また、面接後には企業と候補者双方からフィードバックを収集し、認識のズレがないかを確認し、次のステップへの橋渡しをします。給与や待遇といった、本人からは切り出しにくい条件交渉も、ヘッドハンターが代行します。

⑥ 内定・入社

最終面接を通過し、双方の合意が得られると、内定(オファー)が出されます。ヘッドハンターは、オファーレター(労働条件通知書)の内容を候補者と共に確認し、不明点があれば企業に問い合わせます。

候補者がオファーを承諾すれば、ヘッドハンティングは成功です。しかし、ヘッドハンターの仕事はここで終わりではありません。現職の円満な退職に向けた交渉のアドバイスや、入社までのフォローアップも行います。

特に、重要なポジションにいる人材ほど、引き継ぎや後任人事などで退職交渉が難航するケースがあります。そのような場合も、ヘッドハンターが過去の事例を基に的確なアドバイスを提供し、スムーズな入社を支援します。

このように、ヘッドハンティングは単なる人材紹介ではなく、企業の経営課題解決と、個人のキャリアにおける重要な転機を、長期的な視点でコンサルティングする、非常に専門性の高いプロセスなのです。

ヘッドハンティングの料金体系

ヘッドハンティングサービスを利用するのは企業側であり、候補者(個人)に料金が発生することは一切ありません。ここでは、企業がヘッドハンティング会社に支払う料金体系について、代表的な3つのモデルを解説します。この料金体系を知ることは、ヘッドハンターがどれだけその案件にコミットしているかを推し量る一つの指標にもなります。

| 料金体系 | リテイナーフィー型(着手金型) | 成功報酬型 | 複合型 |

|---|---|---|---|

| 支払いのタイミング | 契約時(着手金)、選考プロセス進行時(中間金)、採用成功時(成功報酬) | 採用成功時のみ | 契約時(着手金)、採用成功時(成功報酬) |

| 主な対象案件 | 経営幹部、役員など、採用難易度が極めて高いポジション | マネジメント層、専門職など、比較的幅広いポジション | 難易度の高い専門職やミドルマネジメント層など |

| 料金相場(目安) | 採用者の理論年収の35%~50%(着手金として一部を前払い) | 採用者の理論年収の30%~35% | 理論年収の30%~40%(着手金と成功報酬に分割) |

| 企業側のメリット | ・高いコミットメントが期待できる ・独占契約で質の高いリサーチが受けられる |

・採用が決まるまで費用が発生しない ・リスクを抑えて利用できる |

・リテイナー型より初期費用を抑えられる ・成功報酬型より高いコミットメントが期待できる |

| 企業側のデメリット | ・採用に至らなくても着手金は返金されない ・費用が高額になりやすい |

・独占契約ではない場合、他社と競合し質が落ちる可能性がある ・難易度の高い案件は敬遠されることがある |

・採用に至らなくても着手金は返金されない |

リテイナーフィー型(着手金型)

リテイナーフィー(Retainer Fee)型は、本格的なエグゼクティブサーチで採用される、最も伝統的な料金体系です。

企業はヘッドハンティング会社と契約を締結した時点で、着手金(リテイナーフィー)を支払います。この着手金は、プロジェクト全体の報酬総額の一部(一般的には3分の1程度)であり、採用の成否にかかわらず返金されません。その後、候補者のショートリストが提出された時点などで中間金、そして採用が決定した時点で残りの成功報酬を支払う、分割払いの形式が一般的です。

このモデルが採用されるのは、主にCEO、CFO、CTOといった経営幹部や、事業部長クラスなど、企業の将来を左右する極めて重要なポジションです。これらのポジションは、そもそも市場に候補者がほとんど存在せず、リサーチやアプローチに膨大な時間と労力を要します。

着手金は、ヘッドハンティング会社がその難易度の高いミッションに専念し、徹底的なリサーチを行うための活動資金となります。企業側にとっては、先に費用が発生するリスクはありますが、その分、ヘッドハンターからの非常に高いコミットメントと、質の高い独占的なサービス(他の採用手法と並行しない)を期待できます。

もしあなたがリテイナーフィー型の案件でアプローチを受けた場合、それは「企業が多大なコストをかけてでも、あなたを迎え入れたいと考えている」ことの証左であり、極めて重要度の高いポジションであると判断できます。

成功報酬型

成功報酬型は、候補者が実際に入社を決定した時点で、初めて報酬が発生する料金体系です。企業にとっては、採用が成功するまで費用がかからないため、リスクを抑えて利用できるというメリットがあります。

このモデルは、登録型のヘッドハンティングサービスや、一般的な人材紹介(転職エージェント)で広く採用されています。 主に、ミドルクラスからハイクラスのマネジメント層や専門職の採用で利用されることが多いです。

料金は、採用が決定した人材の理論年収(月収の12ヶ月分+賞与など)に、一定の料率(一般的に30%~35%程度)を乗じて算出されます。例えば、年収1,000万円の人材を採用した場合、300万~350万円が報酬となります。

企業は複数のヘッドハンティング会社や転職エージェントに同時に依頼できるため、競争原理が働きやすい一方で、ヘッドハンター側から見ると、必ずしも自社で成約するとは限らないため、一つの案件にかけられるリソースには限界があります。そのため、リテイナーフィー型に比べると、リサーチの深さやコミットメントの度合いは相対的に低くなる傾向があります。

しかし、候補者にとっては、多くのヘッドハンターからアプローチを受ける機会が増えるという利点があり、自分の市場価値を測る上では有効なモデルと言えるでしょう。

複合型

複合型は、リテイナーフィー型と成功報酬型を組み合わせた料金体系です。

契約時に少額の着手金を支払い、採用が決定した際に残りの成功報酬を支払うモデルです。リテイナーフィー型よりも着手金が安く設定されているため、企業は初期コストを抑えつつ、ヘッドハンターの一定のコミットメントを確保できます。

このモデルは、採用難易度は高いものの、リテイナーフィー型を適用するほどのエグゼクティブポジションではない、といったケースで用いられます。例えば、特定の技術分野における高度な専門家や、急成長中のスタートアップのミドルマネジメント層などが対象となります。

企業にとっては、双方のメリットを享受できるバランスの取れたモデルですが、やはり採用に至らなかった場合に着手金が返金されないというリスクは残ります。候補者側から見れば、複合型の案件も、企業がある程度のコストをかけて探していることを意味するため、比較的本気度の高いオファーであると捉えることができます。

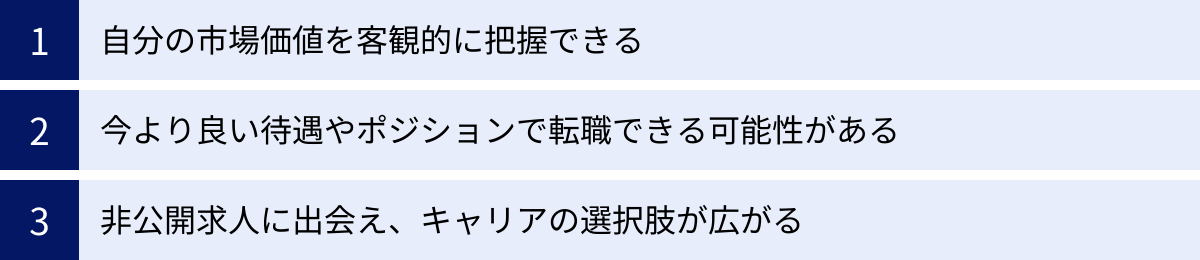

ヘッドハンティングを受ける3つのメリット

ある日突然ヘッドハンターから連絡が来たら、驚くと同時に「自分にどんな価値があるのだろう?」と興味が湧くのではないでしょうか。ヘッドハンティングを受けることには、キャリアアップに繋がる大きなメリットがあります。たとえ今すぐの転職を考えていなくても、その機会を活かす価値は十分にあります。

① 自分の市場価値を客観的に把握できる

ヘッドハンティングを受ける最大のメリットの一つは、現在の自分のスキルや経験が、社外でどのように評価されるのか、その市場価値を客観的に把握できることです。

社内で高い評価を得ていても、それが社内特有の基準によるものなのか、あるいは市場全体で見ても通用するものなのかを、自分一人で判断するのは困難です。上司や同僚からの評価は、どうしても人間関係や社内政治といった要素に左右されることがあります。

しかし、ヘッドハンターからのアプローチは、利害関係のない第三者が、客観的な基準であなたの経歴を評価した結果です。特に、どのような企業の、どのレベルのポジションで声がかかるのか、そして、具体的にどのような年収レンジが提示されるのかは、あなたの市場価値を測る極めて具体的な指標となります。

例えば、現職と同じ業界の競合他社から、今より一つ上の役職で声がかかったとすれば、あなたの実績が業界内で高く評価されている証拠です。また、全く異なる業界の企業から、あなたの特定のスキル(例:データ分析、プロジェクトマネジメント)を求めてアプローチがあれば、そのスキルがポータブル(持ち運び可能)で、汎用性が高いことを示しています。

ヘッドハンターとの面談は、無料のキャリアコンサルティングを受けるようなものです。自分の強みや、今後伸ばすべきスキルについて、プロの視点からフィードバックをもらえる貴重な機会となります。この経験を通じて、自身のキャリアをより客観的に見つめ直し、今後の方向性を考える上での重要な判断材料を得られるでしょう。

② 今より良い待遇やポジションで転職できる可能性がある

ヘッドハンティングで声がかかる案件は、企業の経営戦略上、非常に重要なポジションであることがほとんどです。企業は、そのミッションを遂行できる優秀な人材を獲得するためであれば、相応の対価を支払う覚悟を持っています。

そのため、ヘッドハンティングを介した転職は、現職よりも大幅な年収アップや、より裁量権の大きいポジションへの昇進が期待できます。 一般的な転職市場に出てくる求人とは異なり、企業側の「どうしてもこの人に来てほしい」という強いニーズが背景にあるため、交渉において有利な立場に立ちやすいのです。

例えば、以下のようなキャリアアップが考えられます。

- 課長クラスから、事業部長候補としての転職

- 専門職として、より高度な研究開発に携われるポジションへの異動

- スタートアップのCXO(最高〇〇責任者)候補としての参画

また、ヘッドハンターは給与や役職、福利厚生といった条件交渉のプロでもあります。候補者本人が直接企業と交渉すると角が立ちがちな内容も、ヘッドハンターが間に入ることで、客観的な市場データを基に、論理的かつスムーズに交渉を進めてくれます。これにより、候補者は自身の希望条件を実現しやすくなります。

もちろん、待遇やポジションだけで転職を決めるべきではありませんが、自分の能力や実績が正当に評価され、より良い条件で迎え入れられる可能性があることは、大きな魅力と言えるでしょう。

③ 非公開求人に出会え、キャリアの選択肢が広がる

ヘッドハンティングで扱われる案件のほとんどは、一般には公開されていない「非公開求人」です。企業が求人を非公開にするのには、いくつかの戦略的な理由があります。

- 経営戦略に関わる重要なポジションであるため

- 新規事業の立ち上げや海外進出など、競合他社に知られたくないプロジェクトに関する求人は、極秘に進められます。

- 特定の役職の交代を水面下で進めるため

- 現職の役員の後任を探している場合など、社内外に憶測を呼ばないよう、慎重に採用活動を行う必要があります。

- 応募が殺到するのを避けるため

- 人気企業や魅力的なポジションの場合、公募にすると膨大な数の応募が来てしまい、選考に多大なコストがかかるため、対象者を絞って効率的にアプローチしたいと考えています。

これらの非公開求人は、転職サイトを眺めているだけでは、決して出会うことのできない貴重な情報です。ヘッドハンターからのアプローチは、これまで自分が全く想定していなかった業界や企業、職種への扉を開くきっかけになることがあります。

例えば、製造業のマーケティング担当者が、その知見を活かしてIT企業のコンサルタントとしてスカウトされる、といったケースも珍しくありません。自分では気づかなかった自身のスキルの応用可能性を、ヘッドハンターが見出してくれるのです。

このように、ヘッドハンティングは、自分の既存のキャリアの延長線上にはなかった、新たな可能性を発見させてくれます。 視野を広げ、キャリアの選択肢を劇的に増やすことができる点は、非常に大きなメリットです。

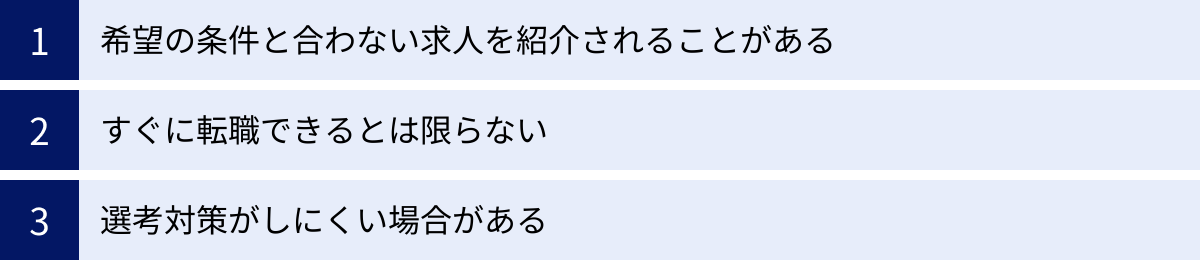

ヘッドハンティングを受ける3つのデメリット

魅力的な側面が多いヘッドハンティングですが、一方で注意すべき点やデメリットも存在します。良い面ばかりに目を向けるのではなく、潜在的なリスクも理解した上で、冷静に判断することが重要です。

① 希望の条件と合わない求人を紹介されることがある

ヘッドハンターからアプローチがあっても、その案件が必ずしも自分の希望やキャリアプランに合致しているとは限りません。 特に、登録型のヘッドハンティングサービスでは、数多くのスカウトが届くため、中には的外れな内容のものも含まれています。

考えられるミスマッチの例としては、以下のようなケースがあります。

- キャリアプランとの不一致

- 自分は現場の専門性を高めたいと考えているのに、マネジメント職の案件を紹介される。

- 大企業での安定したキャリアを望んでいるのに、リスクの高いスタートアップの案件を強く勧められる。

- 希望条件との不一致

- 勤務地や年収、働き方(リモートワークの可否など)が、自分の希望と大きくかけ離れている。

- ヘッドハンターの理解不足

- ヘッドハンターが業界や職種への理解が浅く、経歴の表面的なキーワードだけを拾って、見当違いの案件を紹介してくる。

このようなミスマッチが起こる背景には、ヘッドハンターがクライアントである企業の意向を優先しがちという構造的な側面があります。ヘッドハンターの第一のミッションは、あくまで「企業の求める人材を見つけること」であり、候補者のキャリアプランを第一に考える転職エージェントとは立場が異なります。

このデメリットへの対処法としては、まず面談の段階で、自分のキャリアプランや希望条件、価値観を明確かつ具体的に伝えることが重要です。曖昧な返事をせず、「なぜそう考えるのか」という背景も含めて説明することで、ヘッドハンターとの認識のズレを防ぐことができます。そして、少しでも違和感を感じる案件であれば、勇気を持って断る姿勢も必要です。良い関係を築ければ、そのヘッドハンターが将来、本当にあなたに合った別の案件を紹介してくれる可能性もあります。

② すぐに転職できるとは限らない

ヘッドハンティングは、「今すぐ転職したい」と考えている人にとっては、必ずしも効率的な手段とは言えません。 特にエグゼクティブサーチ型の案件では、転職プロセスが長期化する傾向があります。

その理由はいくつかあります。

- 選考プロセスが慎重に進められるため

- 経営に関わる重要なポジションであるほど、企業側は候補者の能力や人柄、カルチャーフィットを時間をかけてじっくりと見極めます。役員全員との面談や、会食の場が設けられることもあり、最終的な結論が出るまでに数ヶ月を要することも珍しくありません。

- 候補者自身が転職に迷っているため

- ヘッドハンティングは、転職潜在層へのアプローチが中心です。候補者本人も、現職での責任や愛着があり、すぐには決断できないケースが多くあります。ヘッドハンターとの面談を重ね、熟慮の末に結論を出すため、必然的に時間がかかります。

- 入社時期の調整が必要なため

- 重要な役職に就いている人ほど、後任への引き継ぎなどに時間がかかります。内定が出た後も、円満に退職し、スムーズに入社できるよう、入社時期を数ヶ月先に設定することも一般的です。

このように、ヘッドハンティングは、最初の接触から入社まで、半年から1年以上かかることも視野に入れておく必要があります。 そのため、家庭の事情や経済的な理由で「3ヶ月以内に次の職場を決めたい」といった、短期決戦での転職を希望する場合には不向きな方法と言えるでしょう。

もし、よりスピーディな転職活動を望むのであれば、ヘッドハンティングからのアプローチを待ちつつも、並行して自分から転職エージェントに登録したり、求人サイトに応募したりするなど、複数のチャネルを併用することをお勧めします。

③ 選考対策がしにくい場合がある

一般的な転職活動では、企業のウェブサイトや採用ページ、口コミサイトなどから情報を集め、綿密な選考対策を行うことが可能です。しかし、ヘッドハンティング、特に秘匿性の高いエグゼクティブサーチ型の案件では、得られる情報が限られており、選考対策がしにくいという側面があります。

その理由は以下の通りです。

- 情報がヘッドハンター経由に限定される

- 非公開求人であるため、インターネットで検索しても情報は出てきません。企業の内部事情や、求められるミッションの具体的な内容、面接官の情報などは、すべてヘッドハンターから提供される情報に依存することになります。

- 前例のないポジションであることが多い

- 新規事業の責任者など、社内に前例のない新しいポジションの場合、「どのような人材が評価されるのか」という過去のデータがありません。そのため、どのような自己PRが効果的なのか、判断が難しい場合があります。

- 面接が「対話」や「議論」中心になる

- 経営層との面談では、「志望動機を教えてください」といった定型的な質問よりも、「当社のこの課題を、あなたならどう解決しますか?」といった、より実践的で思考力が問われる議論が中心となります。付け焼き刃の知識では対応が難しく、地頭の良さや経験に裏打ちされた洞察力が求められます。

このデメリットを克服するためには、信頼できるヘッドハンターをパートナーにすることが不可欠です。優秀なヘッドハンターは、クライアント企業と深い関係を築いており、単なる求人票の情報だけでなく、企業の文化や経営者の価値観、今回の採用プロジェクトの裏側にあるストーリーまでを熟知しています。

面談対策では、ヘッドハンターに些細なことでも質問し、徹底的に情報を引き出すことが重要です。「なぜ、このタイミングでこのポジションが必要になったのですか?」「経営トップは、どのようなビジョンを持っていますか?」「入社後、最初の半年間で期待される成果は何ですか?」といった、本質的な質問を投げかけることで、対策の精度を高めることができます。

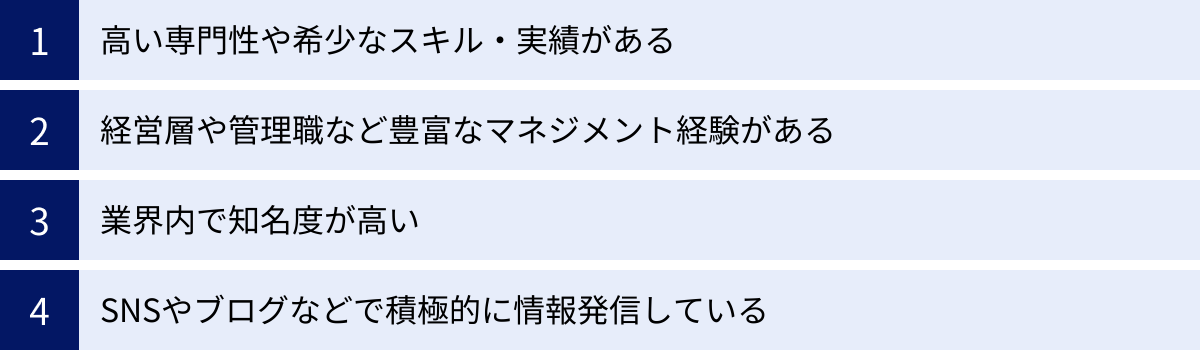

ヘッドハンティングされやすい人の4つの特徴

「自分にもヘッドハンティングの声がかかるだろうか?」と気になる方も多いでしょう。ヘッドハンターは、やみくもに声をかけているわけではありません。彼らが探し求める人材には、いくつかの共通した特徴があります。ここでは、ヘッドハンティングされやすい人の4つの代表的な特徴を解説します。

① 高い専門性や希少なスキル・実績がある

ヘッドハンティングの対象となる最も重要な要素は、「他の人では代替できない、高い専門性や希少なスキル」です。企業が多大なコストをかけてでも外部から人材を招聘するのは、そのスキルが社内にはなく、事業の成長に不可欠だと判断しているからです。

具体的には、以下のような人材が挙げられます。

- 最先端技術の専門家

- AI(人工知能)、機械学習、データサイエンス、サイバーセキュリティなど、需要に対して供給が追いついていない分野の高度な技術者。

- 特定の業界・業務のスペシャリスト

- M&A、事業再生、サプライチェーンマネジメント、デジタルトランスフォーメーション(DX)、国際法務・会計など、高度な知識と経験が求められる分野の専門家。

- 目に見える形で語れる圧倒的な実績

- 「売上を2倍にした」「赤字事業を黒字化した」「新規事業を立ち上げ、市場シェアNo.1にした」など、誰が聞いても凄いと分かる、定量的で具体的な実績を持つ人物。

重要なのは、そのスキルや実績が「再現性」と「汎用性」を持っていることです。つまり、特定の企業や環境でしか通用しないものではなく、別の会社に移っても同様の成果を出すことができると期待されるスキルです。自分の専門分野を常に探求し、具体的な成果として形にしている人は、ヘッドハンターの目に留まりやすくなります。

② 経営層や管理職など豊富なマネジメント経験がある

企業の根幹を担うポジションを任せる上で、豊富なマネジメント経験は極めて重要な要素です。特に、経営層や事業部長クラスといった、組織全体を動かすポジションのヘッドハンティングでは、この経験が必須条件となることがほとんどです。

ヘッドハンターが注目するのは、単に「部長だった」「課長だった」という役職名ではありません。その役職で「何を成し遂げたか」という具体的な経験です。

- 組織構築・人材育成の経験

- 何人規模のチームを率いていたか。どのようにメンバーを育成し、目標を達成する組織を作り上げたか。

- 事業戦略の立案・実行経験

- 事業計画を策定し、P/L(損益計算書)の責任を負い、事業を成長させた経験。

- 大規模プロジェクトの推進経験

- 部門を横断するような複雑なプロジェクトを、リーダーとして最後までやり遂げた経験。

- 変革・改革の経験

- 既存の組織の課題を発見し、反対意見を乗り越えながら改革を断行した経験。

これらの経験は、企業の重要な局面でリーダーシップを発揮し、組織を正しい方向へ導く能力の証明となります。特に、困難な状況を乗り越えた経験や、ゼロから何かを立ち上げた経験は、ヘッドハンターにとって非常に魅力的に映ります。

③ 業界内で知名度が高い

ヘッドハンターが候補者を探す際、業界内での評判や知名度は重要な手がかりとなります。「〇〇の分野なら、あの人が第一人者だ」と、多くの人が認めるような存在は、当然ながらヘッドハンティングの対象になりやすいです。

業界内で知名度を高めるためには、日々の業務で成果を出すだけでなく、社外での活動も重要になります。

- 業界団体やコミュニティでの活動

- 業界団体の理事を務めたり、勉強会を主催したりするなど、中心的な役割を担う。

- カンファレンスやセミナーでの登壇

- 自身の知見や実績を、業界のイベントで発表する。これにより、専門家としての認知度が飛躍的に高まります。

- メディアへの露出

- 専門誌やビジネス誌からの取材を受けたり、記事を寄稿したりする。

これらの活動は、自分の専門性をアピールする絶好の機会であると同時に、ヘッドハンターがアクセスしやすい情報源となります。社内での評価だけでなく、社外にも通用する「個」としてのブランドを確立していることが、ヘッドハンティングに繋がる重要な鍵です。

④ SNSやブログなどで積極的に情報発信している

近年、ヘッドハンターが候補者リサーチで非常に重視しているのが、LinkedInやX(旧Twitter)、個人のブログといったオンライン上での情報発信です。これらのプラットフォームは、その人の専門性や人柄、思考の深さを知るための貴重な情報源となります。

特に、以下のような発信はヘッドハンターの注目を集めます。

- 専門分野に関する深い洞察

- 自身の専門分野に関する最新トレンドの解説、業界の課題に対する私見、技術的な知見などをブログやnoteで発信する。

- 実績や経験の具体的な共有

- 担当したプロジェクトの成功事例(守秘義務に触れない範囲で)や、そこから得られた学びなどをLinkedInのプロフィールや投稿で詳しく記述する。

- 建設的な意見交換

- SNS上で、業界のキーパーソンと積極的に議論したり、有益な情報にコメントしたりすることで、思考力やコミュニケーション能力を示す。

職務経歴書だけでは伝わらない、あなたの「生の声」や「考え方」を発信することで、他の候補者との差別化を図ることができます。また、定期的な情報発信は、ヘッドハンターのデータベースにインデックスされやすくなり、検索で発見される可能性を高めます。

「自分には発信するほどの知識はない」と考える必要はありません。日々の業務で得た小さな気づきや、読んだ専門書の要約と感想など、些細なことでも構いません。重要なのは、継続的にアウトプットし、自分の存在と思考をオンライン上で可視化しておくことです。これが、未来のヘッドハンティングに繋がる種まきとなります。

おすすめの優良ヘッドハンティング会社・サービス20選

ヘッドハンティングの世界は広く、様々な特徴を持つ会社やサービスが存在します。ここでは、国内で評価の高い代表的なヘッドハンティング会社・サービスを、「登録型(スカウトサービス)」と「サーチファーム(エグゼクティブサーチ型)」に大別して20社紹介します。自分のキャリアステージや志向に合わせて、どのサービスが適しているかを考える参考にしてください。

※各社のサービス内容や特徴は変更される可能性があるため、利用の際は必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。

① ビズリーチ

国内最大級のハイクラス向け転職サイト。登録型の代表格であり、職務経歴書を登録すると、国内外の優良企業や一流ヘッドハンターから直接スカウトが届きます。年収1,000万円以上の求人が3分の1以上を占め、経営幹部から専門職まで幅広い案件を扱っています。まずは自分の市場価値を測ってみたいというハイクラス人材にとって、最初に登録すべきサービスの一つです。(参照:株式会社ビズリーチ公式サイト)

② リクルートダイレクトスカウト

リクルートが運営するハイクラス向け転職スカウトサービス。ビズリーチと並ぶ登録型の二大巨頭です。登録したレジュメを見たヘッドハンターや企業からスカウトが届く仕組みで、無料で利用できます。特にIT・Web業界やコンサルティング業界の求人が豊富で、20代~30代の若手ハイクラス層にもチャンスが多いのが特徴です。(参照:株式会社リクルート公式サイト)

③ JACリクルートメント

管理職・専門職の転職支援に強みを持つ、日本有数の転職エージェント。 厳密にはサーチファームではありませんが、コンサルタントが企業と候補者の両方を担当する「両面型」のため、企業との繋がりが非常に強く、質の高い非公開求人を多数保有しています。特に外資系企業やグローバル企業の案件に定評があり、英文レジュメの添削などサポートも手厚いです。(参照:株式会社ジェイエイシーリクルートメント公式サイト)

④ doda X

パーソルキャリアが運営するハイクラス人材向けの転職サービス。ビズリーチやリクルートダイレクトスカウトと同様のスカウトサービスに加え、企業の採用プロジェクト単位でヘッドハンターがサポートする「求人紹介サービス」も提供しており、より能動的な転職活動も可能です。非公開の重要ポジションの案件も多く扱っています。(参照:パーソルキャリア株式会社公式サイト)

⑤ ランスタッド

世界最大級の総合人材サービス会社であるランスタッドの日本法人。製造業、IT、金融、消費財など幅広い業界をカバーしており、特に外資系企業のハイクラスポジションに強みを持っています。世界中に広がるネットワークを活かした、グローバルな案件が魅力です。(参照:ランスタッド株式会社公式サイト)

⑥ パソナキャリア

人材サービス大手のパソナグループが運営するハイクラス向け転職サービス。幅広い業界・職種をカバーしていますが、特にメーカー、IT、メディカル分野に強みを持っています。丁寧なキャリアカウンセリングに定評があり、長期的な視点でキャリア構築をサポートしてくれます。(参照:株式会社パソナ公式サイト)

⑦ エンワールド・ジャパン

外資系・日系グローバル企業における、ミドル~ハイクラス層の正社員紹介に特化した人材紹介会社です。特にスペシャリストや管理職のポジションに強みを持ち、コンサルタントの専門性が高いことで知られています。顧客満足度が非常に高く、質の高いサービスが期待できます。(参照:エンワールド・ジャパン株式会社公式サイト)

⑧ コトラ

金融・コンサル・IT・製造業のハイクラス専門職に特化した転職エージェント。特に金融業界(投資銀行、ファンド、アセットマネジメントなど)やコンサルティングファームへの転職支援では、業界トップクラスの実績を誇ります。専門性の高いキャリアを目指す方には最適なサービスです。(参照:株式会社コトラ公式サイト)

⑨ i-common tech

パーソルキャリアが運営する、IT・テクノロジー領域のハイスキル人材に特化したサービス。正社員転職だけでなく、フリーランスや副業といった多様な働き方を支援しているのが特徴です。CTO/VPoEなどの経営層から、AIエンジニア、データサイエンティストなどの専門職まで、先端技術領域の案件が豊富です。(参照:パーソルキャリア株式会社公式サイト)

⑩ クライス&カンパニー

20代~30代のキャリアアップ支援に強みを持つ転職エージェント。 特にコンサルティング業界やIT/Web業界、事業会社の経営企画などのポジションで高い実績があります。「個人のキャリアを第一に考える」という思想が強く、短期的な転職だけでなく、中長期的なキャリア形成を見据えた手厚いカウンセリングが魅力です。(参照:クライス&カンパニー株式会社公式サイト)

⑪ プロフェッショナルバンク

経営層・管理職・専門職といったエグゼクティブ・スペシャリスト人材に特化した人材紹介会社。いわゆるサーチファームに近い動き方で、企業の経営課題を深く理解した上で、最適な人材をマッチングします。特に30代後半~50代のミドル・シニア層の転職支援に強みがあります。(参照:株式会社プロフェッショナルバンク公式サイト)

⑫ アクシスコンサルティング

コンサルティングファームへの転職支援に特化したエージェントとして圧倒的な実績を誇ります。戦略ファーム、総合ファーム、ITコンサル、FASなど、あらゆるコンサル領域をカバー。また、コンサルタントの次のキャリア(ポストコンサル)として、事業会社の経営企画やPEファンドへの転職支援にも力を入れています。(参照:アクシスコンサルティング株式会社公式サイト)

⑬ コンコードエグゼクティブグループ

コンサルティング、投資銀行、ファンド、ベンチャー経営幹部など、トップティアのキャリア実現を支援するエージェント。東京大学のキャリアデザイン講義を担当するなど、長期的な視点でのキャリア戦略構築に強みを持ちます。「キャリア戦略パートナー」として、一人ひとりに深く寄り添う支援スタイルが特徴です。(参照:株式会社コンコードエグゼクティブグループ公式サイト)

⑭ ムービン

日本初のコンサルティング業界専門の転職エージェント。25年以上にわたる実績と、コンサル業界出身のキャリアコンサルタントによる質の高い情報提供が強みです。業界との太いパイプを活かした独自案件も多数保有しています。(参照:ムービン・ストラテジック・キャリア株式会社公式サイト)

⑮ タイズ

関西(大阪、兵庫、京都、滋賀)のメーカーに特化した転職エージェント。地域と業界を絞り込むことで、大手から優良中堅企業まで、関西メーカーとの深いリレーションを築いています。Uターン・Iターン転職を希望する技術者や管理職にとって、非常に頼りになる存在です。(参照:株式会社タイズ公式サイト)

ここからは、世界的に名高いエグゼクティブサーチファームを紹介します。これらのファームは基本的に登録制度がなく、ファーム側からのアプローチを待つ形になります。CEO、CFO、取締役といった、真の経営トップ層の採用を専門としています。

⑯ Korn Ferry(コーン・フェリー)

世界最大級のエグゼクティブサーチファーム。世界5大ファーム(SHREK)の一つ。CEOや役員クラスのサーチだけでなく、人材評価、リーダーシップ開発、組織コンサルティングなど、幅広い人材ソリューションを提供しているのが特徴です。(参照:Korn Ferry Japan公式サイト)

⑰ Egon Zehnder(エゴンゼンダー)

スイスに本拠を置く、世界トップクラスのエグゼクティブサーチファーム。5大ファーム(SHREK)の一角。特にCEOや取締役会の評価・後継者育成計画といった、企業のガバナンスに関わる領域に強みを持っています。コンサルタントの質の高さに定評があります。(参照:Egon Zehnder公式サイト)

⑱ Heidrick & Struggles(ハイドリック&ストラグルズ)

米国シカゴ発祥の大手エグゼクティブサーチファーム。5大ファーム(SHREK)の一つ。CEO、取締役、その他上級役員のサーチに特化しており、長年の歴史の中で培われたグローバルなネットワークと知見が強みです。(参照:Heidrick & Struggles公式サイト)

⑲ Russell Reynolds Associates(ラッセル・レイノルズ)

米国ニューヨークに本拠を置く、世界有数のエグゼクティブサーチファーム。5大ファーム(SHREK)の一つ。各業界の専門知識を持つコンサルタントが、深いインサイトに基づいたサーチを行うことで知られています。(参照:Russell Reynolds Associates公式サイト)

⑳ Spencer Stuart(スペンサー・スチュアート)

米国シカゴに本拠を置く、世界トップクラスのエグゼクティブサーチファーム。5大ファーム(SHREK)の最後の一つ。CEO後継者計画や取締役評価など、経営の中枢に関わるコンサルティングを強みとしています。(参照:Spencer Stuart公式サイト)

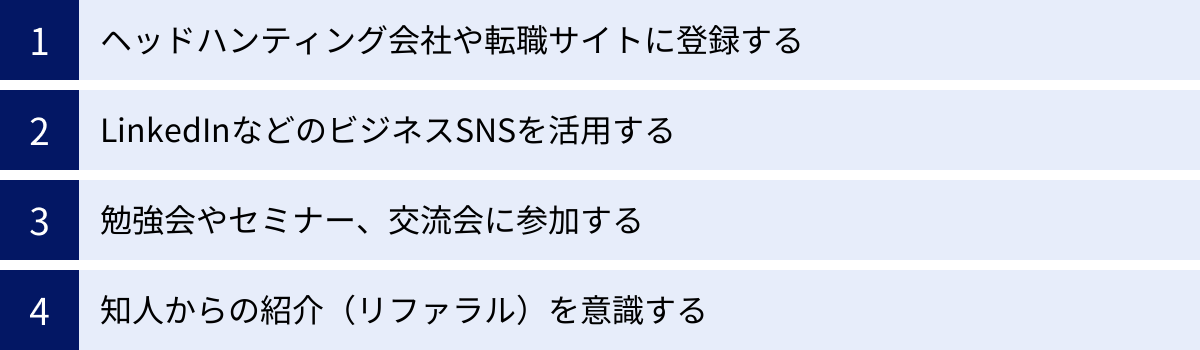

自分からヘッドハンティングの機会を作る方法

ヘッドハンティングは、ただ待っているだけのものではありません。自分のキャリアを主体的にコントロールするために、自らヘッドハンターの目に留まる機会を作り出すことが可能です。ここでは、そのための具体的な4つの方法を紹介します。

ヘッドハンティング会社や転職サイトに登録する

最も手軽で効果的な方法は、ビズリーチやリクルートダイレクトスカウトといった、ハイクラス向けのスカウト型転職サイトに登録することです。これは、ヘッドハンターが候補者を探す際の主要なプラットフォームの一つであり、ここにあなたの職務経歴書を登録しておくことは、いわば「ヘッドハンター向けの広告を出す」ようなものです。

登録する際のポイントは、職務経歴書(レジュメ)をできるだけ詳細かつ魅力的に記述することです。

- 具体的な実績を数字で示す:「売上向上に貢献した」ではなく、「担当製品の売上を前年比150%に向上させた」のように、定量的な実績を盛り込みます。

- 経験した業務内容を詳しく記述する:どのような役割で、どのようなスキルを使い、どのような成果を出したのか、ストーリーとして伝わるように記述します。

- キーワードを意識する:ヘッドハンターは特定のキーワード(例:「DX」「M&A」「SaaS」「グローバルマーケティング」)で検索をかけます。自分の専門性や強みに関連するキーワードを適切に含めることで、検索にヒットしやすくなります。

レジュメは一度書いたら終わりではなく、定期的に見直し、最新の実績を追加して更新することが重要です。これにより、常に新鮮な情報がヘッドハンターの目に触れることになります。

LinkedInなどのビジネスSNSを活用する

LinkedInは、今や世界中のヘッドハンターが最も活用するリサーチツールと言っても過言ではありません。自分の「オンライン上の名刺」としてプロフィールを充実させておくことは、グローバルなキャリアの可能性を広げる上で不可欠です。

LinkedInを活用する際のポイントは以下の通りです。

- プロフィールの充実:職務経歴はもちろん、自己紹介(サマリー)、スキル、実績、推薦文などを詳しく書き込みます。特に自己紹介欄は、自分のキャリアビジョンや強みをアピールする絶好のスペースです。

- 積極的な情報発信:「ヘッドハンティングされやすい人の特徴」でも述べたように、自分の専門分野に関する記事のシェアやコメント、自身の知見をまとめた投稿などを定期的に行いましょう。

- ネットワークの構築:興味のある業界のキーパーソンや、ヘッドハンターと積極的に繋がりましょう。直接的なアプローチだけでなく、共通の知人を介して声がかかることもあります。

プロフィールを英語でも併記しておくと、外資系企業や海外のヘッドハンターからのアプローチも期待できます。 LinkedInを戦略的に活用することは、自分というブランドを世界に発信する強力な手段となります。

勉強会やセミナー、交流会に参加する

オフラインでの活動も、ヘッドハンティングの機会を作る上で非常に有効です。自分の専門分野に関連する勉強会や業界セミナー、カンファレンス、異業種交流会などに積極的に参加しましょう。

これらの場は、以下のようなメリットがあります。

- 専門性の向上と最新情報のキャッチアップ:学びの場に参加することで、自身のスキルを磨き続けることができます。

- 人脈の拡大:同じ志を持つ仲間や、業界の第一人者と直接交流することで、新たな人脈が生まれます。こうした繋がりから、思わぬ形でキャリアのチャンスが舞い込むことがあります。

- ヘッドハンターとの出会い:実は、ヘッドハンターも情報収集や候補者発掘のために、こうしたイベントに足を運んでいることがよくあります。名刺交換などを通じて、直接自分をアピールする機会にもなります。

重要なのは、ただ参加するだけでなく、主催者や登壇者、他の参加者と積極的にコミュニケーションを取ることです。自分の名前と顔、専門性を覚えてもらうことが、未来の機会に繋がります。

知人からの紹介(リファラル)を意識する

リファラル(紹介)採用は、企業にとって最も信頼性の高い採用手法の一つであり、ヘッドハンティングにおいても重要なチャネルです。信頼できる人物からの紹介は、ヘッドハンターにとっても非常に価値があります。

リファラルの機会を増やすためには、日頃から社内外のネットワークを大切にし、良好な人間関係を築いておくことが基本です。

- 元上司や元同僚との関係維持:退職した後も、定期的に連絡を取ったり、食事に行ったりして、近況を報告し合いましょう。彼らがあなたの活躍を知っていれば、どこかで良い話があった時にあなたの顔を思い浮かべてくれるかもしれません。

- 自身のキャリアプランを周囲に話しておく:「将来的には、こんなことに挑戦してみたい」「〇〇の分野に興味がある」といったことを、信頼できる知人に話しておくことも有効です。具体的なキャリアの志向が伝わっていれば、それに合致した機会があった際に紹介してもらいやすくなります。

もちろん、見返りを求めて人間関係を築くべきではありません。しかし、誠実に仕事に取り組み、周囲と良好な関係を築いている人の元には、自然と良い情報や機会が集まってくるものです。これもまた、長期的な視点でのキャリア戦略と言えるでしょう。

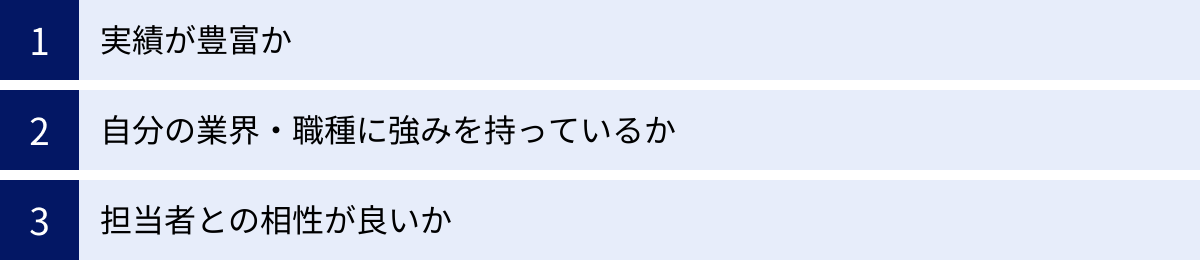

信頼できるヘッドハンターを見極める3つのポイント

ヘッドハンターからのアプローチは、キャリアにおける大きなチャンスですが、その一方で、すべてのヘッドハンターが優秀で信頼できるとは限りません。中には、経験が浅かったり、自分の利益しか考えていなかったりする担当者も存在します。大切なキャリアを預けるパートナーとして相応しいか、冷静に見極めることが重要です。

① 実績が豊富か

まず確認すべきは、そのヘッドハンターや所属する会社が、自分と同じようなキャリアを持つ人材の転職支援で、どれだけの実績を持っているかです。実績は、そのヘッドハンターの能力と信頼性を測る客観的な指標となります。

面談の際には、以下のような質問をしてみましょう。

- 「これまで、どのような業界・職種の方の転職をサポートされてきましたか?」

- 「差し支えなければ、具体的な成功事例をいくつか教えていただけますか?」

- 「御社(または〇〇さん自身)の強みは何ですか?」

経験豊富なヘッドハンターは、これらの質問に対して、自信を持って具体的な事例を交えながら答えてくれるはずです。過去の実績を語る中で、どのような課題を抱えた企業と、どのようなスキルを持つ人材を、どういったロジックで結びつけたのかというストーリーが明確であれば、そのヘッドハンターは高い専門性を持っていると判断できます。

逆に、答えが曖昧だったり、一般的な話に終始したりする場合は、経験が浅いか、あなたとのマッチングに自信がない可能性があります。

② 自分の業界・職種に強みを持っているか

ヘッドハンターと一言で言っても、その得意分野は様々です。IT業界に強い人もいれば、金融業界、製造業、医療業界に特化している人もいます。自分のキャリアを正しく理解し、的確なアドバイスをもらうためには、自分の属する業界や職種に対する深い知見を持っているヘッドハンターを選ぶことが不可欠です。

業界知識の深さを見極めるには、以下のような点に注目します。

- 専門用語が通じるか:あなたの話す業界特有の用語や、職務内容の専門的な話を、すぐに理解してくれるか。

- 業界の動向を理解しているか:業界の最新トレンド、主要プレイヤー、将来の課題などについて、あなたと対等に議論ができるか。

- 深い質問をしてくるか:あなたの経歴について、「なぜそのプロジェクトを担当したのですか?」「その時の最大の困難は何でしたか?」といった、表面的な事実の裏側にある背景や意図を探るような、本質的な質問をしてくるか。

質の高いヘッドハンターは、単なる御用聞きではありません。 業界のプロフェッショナルとして、あなたのキャリアを客観的に分析し、時にはあなた自身も気づいていない市場価値や、新たなキャリアの可能性を提示してくれます。自分の専門分野について、深い対話ができるかどうかは、非常に重要な見極めポイントです。

③ 担当者との相性が良いか

最終的に、ヘッドハンターはあなたのキャリアにおける長期的なパートナーとなり得る存在です。そのため、スキルや実績だけでなく、人としての相性も非常に重要になります。どんなに優秀なヘッドハンターでも、相性が合わなければ、本音でキャリアの相談をすることは難しいでしょう。

相性を見極めるためのチェックポイントは以下の通りです。

- 話しやすいか、信頼できるか:自分の弱みや将来の不安も含めて、安心して話せる相手か。高圧的な態度を取ったり、話を急かしたりしないか。

- こちらの話を真摯に聞いてくれるか:あなたのキャリアプランや価値観を尊重し、真剣に耳を傾けてくれるか。自分の意見や、紹介したい案件を一方的に押し付けてこないか。

- コミュニケーションはスムーズか:連絡のレスポンスは早いか。約束を守るか。報告・連絡・相談がしっかりしているか。

ヘッドハンティングのプロセスは、数ヶ月から1年以上に及ぶこともあります。その長い道のりを共に歩むパートナーとして、「この人になら任せられる」と心から思えるかどうかを、自分の直感も信じて判断することが大切です。

もし、面談の時点で少しでも違和感を覚えるようであれば、その案件やヘッドハンターとは距離を置く勇気も必要です。良いヘッドハンターとの出会いは、あなたのキャリアを大きく飛躍させるきっかけになります。焦らず、慎重に相手を見極めましょう。

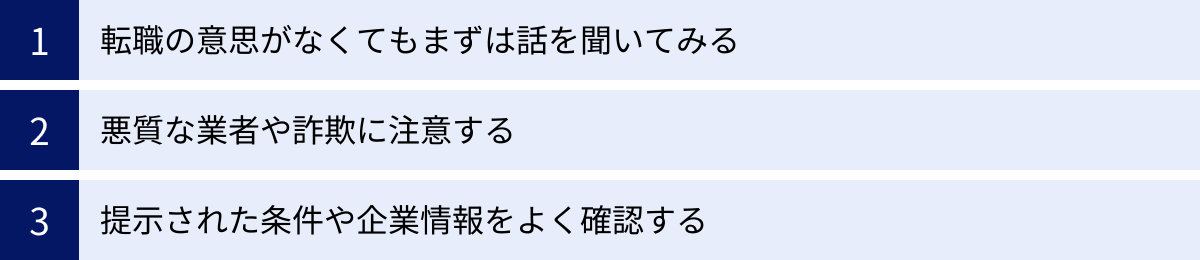

ヘッドハンティングを受けた際の3つの注意点

実際にヘッドハンターからアプローチがあった際、どのように対応すればよいのでしょうか。予期せぬ連絡に戸惑うかもしれませんが、いくつかの注意点を押さえておくことで、その機会を最大限に活かすことができます。

① 転職の意思がなくてもまずは話を聞いてみる

ヘッドハンターから連絡があった時、たとえ現職に満足していて、転職の意思が全くなかったとしても、無下に断ってしまうのは非常にもったいないことです。まずは「情報収集の一環として、一度お話だけでも伺えませんか?」というスタンスで、カジュアルな面談に応じてみることを強くお勧めします。

話を聞くことには、以下のようなメリットがあります。

- 最新の市場動向を知れる:自分の業界で、今どのような人材が求められているのか、どのような企業が採用に積極的なのか、といったライブな情報を得られます。

- 自分の市場価値を測れる:どのようなポジションで、どの程度の待遇が提示される可能性があるのかを知ることで、客観的な自己評価に繋がります。

- キャリアの選択肢が広がる:自分では思いもよらなかった業界や企業から、魅力的なオファーがあるかもしれません。

- 優良なヘッドハンターとの人脈ができる:たとえ今回は縁がなくても、信頼できるヘッドハンターと繋がっておくことで、数年後に転職を考えた際に、力強い味方になってくれる可能性があります。

もちろん、面談の結果、興味が持てない案件であれば、丁寧に断れば問題ありません。重要なのは、「自分のキャリアの可能性を広げるための機会」として、あらゆるアプローチに対してオープンな姿勢でいることです。

② 悪質な業者や詐欺に注意する

残念ながら、ヘッドハンティングを装った悪質な業者や詐欺も存在します。貴重なキャリアの機会を不審な話に利用されないよう、注意が必要です。

特に、以下のようなケースには警戒してください。

- 登録料やコンサルティング料を請求される

- 正規のヘッドハンティング会社や人材紹介会社が、候補者(個人)に対して金銭を要求することは絶対にありません。 「特別な求人を紹介するための登録料」「キャリアアップセミナーの受講料」などを求めてくる業者は、100%詐欺だと考えて間違いありません。

- 個人情報を不必要に聞き出そうとする

- 職務経歴に関係のない、プライベートな情報(家族構成、資産状況など)を執拗に聞き出そうとする場合は注意が必要です。個人情報を他の目的に悪用しようとしている可能性があります。

- 企業の情報を曖昧にする

- いつまで経っても具体的な企業名やポジションを明かさず、「素晴らしい会社」「すごいポジション」といった曖昧な言葉で期待を煽るだけで、話が前に進まない場合も注意が必要です。

不審に感じたら、そのヘッドハンティング会社のウェブサイトを確認し、実在する会社か、所在地や連絡先が明記されているか、許認可番号(有料職業紹介事業許可番号)が記載されているかなどをチェックしましょう。 少しでも怪しいと感じたら、すぐに連絡を絶つことが賢明です。

③ 提示された条件や企業情報をよく確認する

ヘッドハンターから提示される条件や企業情報は、非常に魅力的に聞こえることが多いです。しかし、その情報を鵜呑みにせず、必ず自分自身でも多角的に確認・調査する姿勢が重要です。

確認すべきポイントは以下の通りです。

- オファー内容の精査

- 提示された年収は、基本給なのか、インセンティブや賞与を含んだ金額なのか。残業代は含まれているのか(固定残業代制か)。ストックオプションなどの付帯条件はどのような内容か。オファーレター(労働条件通知書)の隅々まで目を通し、不明点は必ず質問しましょう。

- 企業情報の裏付け

- ヘッドハンターから聞いた企業の良い面だけでなく、企業のウェブサイト、IR情報(上場企業の場合)、ニュース記事、競合の動向などを自分で調べ、客観的な事実を確認します。

- カルチャーフィットの確認

- 面接の場では、企業側があなたを評価するだけでなく、あなたも企業を評価する場です。社員の雰囲気、意思決定のプロセス、働き方など、自分がその環境で気持ちよく働けるかどうかを、自分の目で確かめましょう。可能であれば、複数の社員と話す機会を設けてもらうのも有効です。

ヘッドハンターは基本的にあなたの味方ですが、最終的なクライアントは企業側です。自分のキャリアを守り、後悔のない選択をするためには、他者からの情報を参考にしつつも、最後は自分自身の判断軸で意思決定するという強い意志を持つことが不可欠です。

まとめ

本記事では、ヘッドハンティングの仕組みや種類、メリット・デメリット、そして具体的な活用方法に至るまで、網羅的に解説してきました。

ヘッドハンティングは、もはや一部の特別なエグゼクティブだけのものではありません。高い専門性や実績を持つビジネスパーソンにとって、自身の市場価値を客観的に知り、キャリアの可能性を飛躍的に広げるための、極めて有効な手段です。

この記事の要点を改めて整理します。

- ヘッドハンティングには、経営幹部を対象とする「エグゼクティブサーチ型」と、ハイクラス人材が自ら登録する「登録型」の2種類がある。

- 転職エージェントが「転職希望者」を主たるクライアントとするのに対し、ヘッドハンティングは「求人企業」をクライアントとし、企業の経営課題を解決するのが目的。

- ヘッドハンティングを受けるメリットは、①市場価値の客観的な把握、②待遇・ポジションの向上、③非公開求人との出会いにある。

- 一方で、①ミスマッチの可能性、②転職活動の長期化、③選考対策の難しさといったデメリットも存在する。

- ヘッドハンティングされやすいのは、①高い専門性、②豊富なマネジメント経験、③業界での知名度、④積極的な情報発信といった特徴を持つ人材。

- ただ待つだけでなく、スカウトサイトへの登録やLinkedInの活用、社外活動への参加などを通じて、自ら機会を創出することが可能。

- アプローチを受けたら、転職意欲がなくてもまずは話を聞き、信頼できるヘッドハンターかを見極めた上で、提示された情報は鵜呑みにせず自分で確認することが重要。

ヘッドハンティングという選択肢を正しく理解し、キャリア戦略に組み込むことで、あなたはこれまで想像もしなかった新たなステージへの扉を開くことができるかもしれません。

重要なのは、常に自身のスキルを磨き、実績を積み重ね、そしてその価値を社外に向けて発信し続けるという主体的な姿勢です。 その準備ができている人のもとに、キャリアを大きく変えるチャンスは訪れます。この記事が、あなたの輝かしい未来を切り拓くための一助となれば幸いです。