企業の成長を左右する重要な経営課題である「採用」。しかし、労働人口の減少や採用手法の多様化により、多くの企業が人材獲得に苦戦しています。このような状況で注目を集めているのが、RPO(採用代行)です。

RPOは、単なる業務代行にとどまらず、採用戦略の立案から実行、改善までをトータルで支援するパートナーとして、企業の採用力を根本から強化する可能性を秘めています。

この記事では、RPOの基本的な概念から、注目される背景、メリット・デメリット、料金体系、そして自社に最適なサービスを選ぶためのポイントまでを網羅的に解説します。さらに、具体的なおすすめRPOサービスも紹介し、RPO導入を検討している採用担当者や経営者の方々が抱える疑問を解消します。

目次

RPO(採用代行)とは

RPOとは、「Recruitment Process Outsourcing(リクルートメント・プロセス・アウトソーシング)」の略称で、日本語では「採用代行」や「採用アウトソーシング」と訳されます。その名の通り、企業が行う採用活動に関する一連のプロセスを、外部の専門企業が代行するサービスを指します。

しかし、RPOの本質は単なる「代行」ではありません。企業の採用課題を深く理解し、採用目標を達成するための戦略的なパートナーとして機能する点が、他の採用支援サービスとの大きな違いです。具体的には、採用計画の立案といった上流工程から、母集団形成、書類選考、面接、内定者フォローといった実務的な下流工程まで、企業のニーズに応じて業務をカスタマイズし、包括的に支援します。

RPOが担う役割は、企業の「外部の採用人事部」とも言えるでしょう。社内に採用の専門家がいない、あるいは採用担当者のリソースが不足している企業にとって、RPOは強力な味方となります。プロフェッショナル集団が持つ最新の採用ノウハウや豊富なネットワーク、そして効率的なオペレーション能力を活用することで、自社のみで採用活動を行うよりも迅速かつ高品質な採用成果を目指すことが可能です。

RPOの歴史を遡ると、当初は大量採用を行う大手企業が、応募者管理や面接日程調整といった定型的な業務を効率化するために利用するケースが主流でした。しかし、近年では市場環境の変化に伴い、RPOの役割も進化しています。専門職やハイクラス人材といった採用難易度の高いポジションの獲得、採用ブランディングの構築、データに基づいた採用プロセスの改善など、より専門的で戦略的な領域での活用が広がっています。

【よくある質問】「RPOはどんな企業が使うべき?」

RPOの活用は、以下のような課題を抱える企業に特に有効です。

- 採用担当者がいない、または兼任でリソースが足りない企業: 採用業務にかかる工数を削減し、担当者は本来のコア業務に集中できます。

- 事業拡大に伴い、短期間で多くの人材を採用したい企業: RPOの機動力と専門性を活かし、採用活動をスピーディーにスケールさせることが可能です。

- 専門職など、採用難易度の高い人材を求めている企業: 専門領域に特化したRPOサービスを活用することで、ターゲット人材への効果的なアプローチができます。

- 採用ノウハウがなく、何から手をつけていいかわからない企業: 戦略立案からサポートを受けることで、自社の採用活動の型を構築できます。

- 採用コストを最適化したい企業: 採用担当者を新たに雇用するコストと比較し、繁閑に応じてリソースを調整できるRPOの方が費用対効果が高い場合があります。

RPOは、もはや単なるアウトソーシングサービスではなく、企業の持続的な成長を支えるための重要な経営戦略の一環として認識されつつあります。次の章では、なぜ今、これほどまでにRPOが注目されているのか、その社会的背景について詳しく掘り下げていきます。

RPOが注目される背景

RPOの需要が急速に高まっている背景には、現代の日本が抱える深刻な課題と、それに伴う採用市場の構造的な変化があります。主に「労働人口の減少と採用競争の激化」そして「採用手法の多様化・複雑化」という2つの大きな要因が挙げられます。

労働人口の減少と採用競争の激化

日本は、少子高齢化の進行により、深刻な労働力不足に直面しています。総務省統計局の「労働力調査」によると、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。(参照:総務省統計局 労働力調査)

労働力の供給が減少する一方で、経済活動を維持・成長させるためには一定数の人材が必要です。この需要と供給のアンバランスが、採用市場における「売り手市場」を常態化させています。つまり、求職者側が企業を選びやすい状況が続いているのです。

この状況を裏付ける指標として、有効求人倍率があります。厚生労働省が発表する「一般職業紹介状況」を見ると、多くの職種で有効求人倍率が1倍を大きく上回っており、一人の求職者に対して複数の求人がある状態が続いています。特にITエンジニアや医療・介護専門職など、特定のスキルを持つ人材の獲得競争は熾烈を極めています。

このような環境下では、企業はただ求人情報を公開して応募を待つだけでは、優秀な人材を確保することは極めて困難です。競合他社よりも魅力的な条件を提示することはもちろん、自社の魅力を効果的に伝え、候補者一人ひとりに丁寧なアプローチを行う必要があります。

しかし、多くの企業、特に中小企業では、採用活動に十分なリソースを割くことができません。限られた人員で通常業務と採用活動を兼務しているケースも少なくなく、戦略的な採用活動を展開する余裕がないのが実情です。

そこで、採用のプロフェッショナルであるRPOに外部委託することで、自社のリソース不足を補い、激化する採用競争を勝ち抜くための体制を構築するという選択肢が注目されているのです。RPOは、豊富な経験とデータに基づき、効果的な採用戦略を立案・実行することで、企業が求める人材の獲得を強力にサポートします。

採用手法の多様化・複雑化

かつての採用活動は、求人情報誌やハローワーク、大手求人サイトへの広告出稿が中心でした。しかし、インターネットとSNSの普及により、採用の手法は劇的に多様化・複雑化しています。

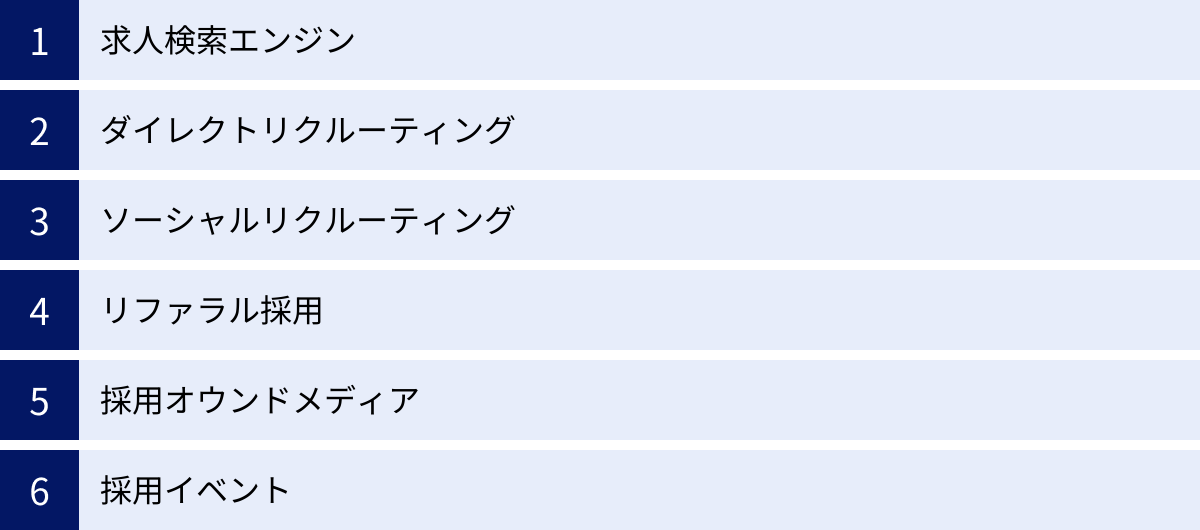

現在、企業が活用できる採用チャネルには、以下のようなものが挙げられます。

- 求人検索エンジン: Indeedや求人ボックスなど、Web上の求人情報を集約して提供するプラットフォーム。

- ダイレクトリクルーティング: 企業がデータベースに登録された候補者に直接アプローチする「攻め」の採用手法。

- ソーシャルリクルーティング: X(旧Twitter)やFacebook、LinkedInといったSNSを活用し、企業の魅力発信や候補者とのコミュニケーションを行う手法。

- リファラル採用: 社員からの紹介によって候補者を見つける手法。

- 採用オウンドメディア: 自社ブログやnoteなどを通じて、事業内容や企業文化、社員の働き方などを発信し、ファンを形成する手法。

- 採用イベント: オンライン・オフラインでの会社説明会やミートアップ、カンファレンスなどを通じて候補者と接点を持つ手法。

これらの多様なチャネルは、それぞれに特性があり、ターゲットとする人材層も異なります。効果的な採用活動を行うためには、自社の採用ターゲットや目的に合わせて、これらのチャネルを適切に組み合わせ、一貫したメッセージを発信していく必要があります。

しかし、これらすべてのチャネルを自社だけで運用・管理するには、専門的な知識とスキル、そして膨大な工数が求められます。例えば、ダイレクトリクルーティングでは、魅力的なスカウトメールの文面作成スキルや、候補者一人ひとりに合わせたアプローチが不可欠です。ソーシャルリクルーティングでは、継続的な情報発信や「中の人」としてのコミュニケーション能力が問われます。

このように複雑化した採用環境において、多くの企業が「どの手法が自社に最適なのかわからない」「運用するリソースがない」といった課題に直面しています。

RPOサービスは、こうした課題に対する明確なソリューションを提供します。RPO事業者は、各採用チャネルの特性を熟知した専門家集団です。企業の採用課題やターゲットに合わせて最適なチャネルを選定し、それぞれのチャネルで効果を最大化するための運用を代行します。これにより、企業は自社のリソースを割くことなく、最新かつ最適な採用手法を活用し、効率的に母集団を形成することが可能になるのです。

RPOと他の採用支援サービスとの違い

RPO(採用代行)は、企業の採用活動を支援するサービスですが、他にも「人材紹介」「採用コンサルティング」「求人広告」など、類似のサービスが存在します。それぞれのサービスとの違いを理解することは、自社の課題に最も適した解決策を選ぶ上で非常に重要です。

ここでは、RPOと各サービスとの違いを、関与範囲、目的、料金体系などの観点から明確に解説します。

| サービス名 | 主な役割 | 関与範囲 | 目的 | 料金体系(主なもの) |

|---|---|---|---|---|

| RPO(採用代行) | 採用プロセスの実行パートナー | 採用戦略立案から内定者フォローまで包括的に関与 | 採用力の強化・採用成果の最大化 | 月額固定型、複合型 |

| 人材紹介 | 企業と求職者のマッチング | 候補者の紹介と選考調整に特化 | 欠員補充・即戦力人材の獲得 | 成功報酬型 |

| 採用コンサルティング | 採用課題の分析と戦略提案 | 採用戦略の立案や課題分析が中心(実行は企業側) | 採用課題の解決・採用戦略の設計 | プロジェクト型、顧問契約型 |

| 求人広告 | 企業情報の掲載と応募者獲得 | 母集団形成(応募者を集めるまで)に特化 | 母集団の形成 | 掲載課金型、応募課金型 |

| 採用アウトソーシング(BPO) | 定型的な採用事務の代行 | 日程調整や応募者管理などオペレーション業務が中心 | 業務効率化・コスト削減 | 業務量に応じた固定費型 |

人材紹介との違い

人材紹介は、企業が求める人材要件に合致する候補者を、エージェントが自社の登録者の中から探し出し、紹介するサービスです。

- 関与範囲と目的の違い: 人材紹介の役割は、あくまで「人材を紹介すること」にあります。採用計画の策定や面接内容の設計、内定後のフォローといったプロセスには深く関与しないのが一般的です。主な目的は、特定のポジションの欠員補充や、急な増員に対応するための即戦力確保です。

一方、RPOは採用プロセス全体に関与します。採用チャネルの選定から求人票の作成、スカウト送信、面接代行、内定者フォローまで、企業の「採用人事部」として機能します。その目的は、単発の採用成功だけでなく、データに基づいたプロセス改善を通じて、企業自身の「採用力」を中長期的に強化することにあります。 - 料金体系の違い: 人材紹介の最も一般的な料金体系は成功報酬型です。紹介された候補者が入社を決定した時点で、その候補者の理論年収の30%~35%程度を報酬として支払います。採用が成功するまで費用は発生しないため、導入のハードルは低いですが、採用人数が増えるとコストが大きくなる可能性があります。

対してRPOは、月額固定型や、月額固定費に成功報酬を組み合わせた複合型が多く見られます。業務の工数や範囲に基づいて毎月定額の費用が発生するため、予算管理がしやすいという特徴があります。

採用コンサルティングとの違い

採用コンサルティングは、企業の採用活動における課題を専門家の視点から分析し、その解決策や新たな採用戦略を提案するサービスです。

- 「実行」の有無: 最大の違いは「実務実行」を伴うかどうかです。採用コンサルティングは、戦略立案、課題分析、改善策の提案といった「頭脳」としての役割を担いますが、その提案を実行するのは基本的に企業側の採用担当者です。

それに対し、RPOは戦略立案から関わることもありますが、その主たる役割は立案された戦略を「実行」することにあります。いわば、戦略を実現するための「手足」となって、採用実務を遂行します。RPOサービスの中には、コンサルティング機能を持つものも多く、戦略立案から実行までを一気通貫で支援するケースも増えています。 - 関与の仕方: 採用コンサルティングは、特定の課題解決のためのプロジェクト単位や、アドバイザーとしての顧問契約といった形態が一般的です。

RPOは、企業の採用チームの一員として、より現場に近い立場で中長期的に関与することが多いです。日々のオペレーションを通じて得られるデータや気づきを基に、継続的なプロセス改善を提案・実行していきます。

求人広告との違い

求人広告は、求人サイトや雑誌などのメディアに自社の求人情報を掲載し、候補者からの応募を集めるためのサービスです。

- 役割と能動性: 求人広告の役割は、採用プロセスの中でも「母集団形成」という一部に特化しています。広告を掲載し、候補者からの応募を「待つ」という、受動的な(待ちの)採用手法です。

RPOは、母集団形成も重要な業務の一つですが、その手法は求人広告に限りません。データベースから候補者を探し出して直接アプローチするダイレクトリクルーティング(攻めの採用)や、SNSでの情報発信など、多様なチャネルを駆使して能動的に母集団を形成します。さらに、集まった応募者の選考や、その後のフォローまで、採用プロセス全体を管理・運営する点が大きく異なります。

採用アウトソーシング(BPO)との違い

RPOは「採用」という特定領域に特化したアウトソーシングであり、広義にはBPO(Business Process Outsourcing)の一種と捉えることもできます。しかし、一般的なBPOとRPOでは、その目的と関与の深さに違いがあります。

- 戦略的関与の度合い: 一般的なBPO(特に採用領域の場合)は、面接の日程調整、応募者データの入力、合否連絡といった、定型的でルール化しやすいオペレーション業務の代行が中心となります。主な目的は、業務効率化やコスト削減です。

一方、RPOは、こうしたオペレーション業務に加えて、採用戦略の立案、採用チャネルの選定、求人票の最適化、面接評価基準の策定といった、より専門性と戦略性が求められる上流工程から深く関与します。RPOの目的は、単なる業務効率化にとどまらず、採用の質と量を向上させ、企業の事業成長に貢献することにあります。

このように、RPOは他の採用支援サービスと比較して、企業の採用活動に最も深く、包括的に関与するパートナーであると言えます。自社の課題が「採用実務のリソース不足」なのか、「戦略そのものがない」のか、「特定のポジションの欠員補充」なのかを明確にすることで、最適なサービスを選択できるでしょう。

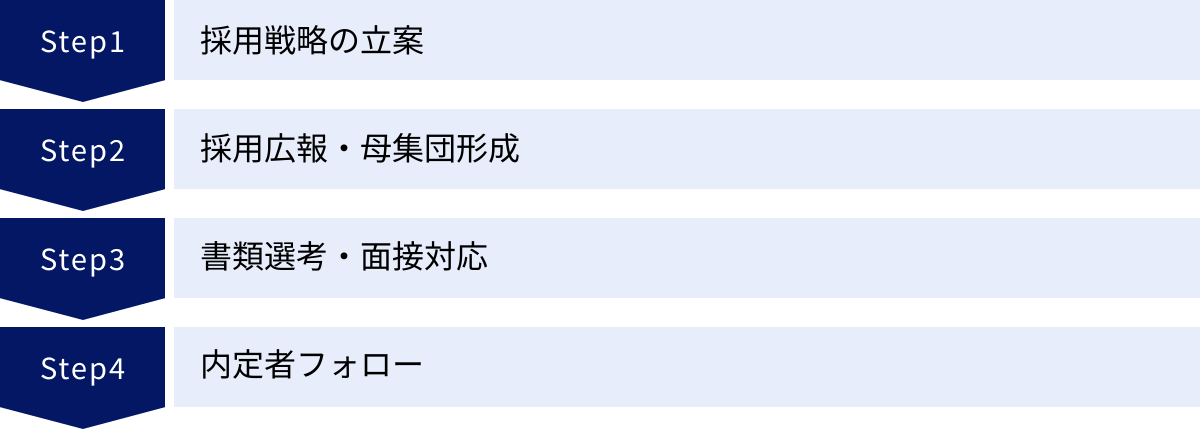

RPOに依頼できる主な業務内容

RPOサービスは非常に柔軟性が高く、企業の課題やニーズに応じて、依頼する業務範囲を自由にカスタマイズできるのが大きな特徴です。採用プロセスの上流から下流まで、あらゆる業務を委託することが可能です。ここでは、RPOに依頼できる代表的な業務内容を、採用活動の流れに沿って具体的に解説します。

採用戦略の立案

採用活動の成功は、その土台となる戦略の質に大きく左右されます。RPOは、採用活動のスタート地点である戦略立案のフェーズから、企業の強力なパートナーとなります。

- 採用要件定義・ペルソナ設計: 企業の経営戦略や事業計画をヒアリングし、「どのような人材が、いつまでに、何名必要なのか」という採用目標を明確にします。さらに、現場の部門長や社員へのインタビューを通じて、求める人物像を具体化し、スキル、経験、価値観などを詳細に定義した「採用ペルソナ」を作成します。これにより、採用活動における判断基準が明確になり、ミスマッチを防ぎます。

- 採用チャネルの選定: 設計したペルソナに最も効果的にアプローチできる採用チャネルは何かを、専門的な知見から提案します。ダイレクトリクルーティング、求人媒体、人材紹介、SNSなど、数ある選択肢の中から、予算や緊急度に応じて最適なポートフォリオを構築します。

- 採用スケジュールの策定: 募集開始から内定、入社までの一連のスケジュールを設計します。各選考フェーズにかかる期間や、市場の動向(競合の動きや求職者の活動時期など)を考慮した、現実的かつ戦略的なタイムラインを引きます。

- 競合調査・市場調査: 競合他社がどのような採用活動を行い、どのような条件を提示しているかを調査・分析します。これにより、自社の採用市場における立ち位置を客観的に把握し、差別化を図るための戦略を立てることができます。

採用広報・母集団形成

戦略が固まったら、次はいかにしてターゲットとなる候補者を集めるか、という母集団形成のフェーズに移ります。RPOは、多角的なアプローチで質の高い母集団を形成します。

- 求人票の作成・最適化: 候補者が最初に関心を持つ重要なコンテンツである求人票を、ペルソナに響く言葉で魅力的に作成します。単なる業務内容の羅列ではなく、仕事のやりがいや得られるスキル、企業文化の魅力などを盛り込み、応募意欲を高めます。また、各求人媒体の特性に合わせて内容を最適化します。

- スカウトメールの文面作成・送信: ダイレクトリクルーティングにおける要となるスカウト業務を代行します。候補者の経歴や志向性を読み解き、一人ひとりに合わせたパーソナライズされたスカウトメールを作成・送信します。膨大な工数がかかるこの作業をプロに任せることで、返信率の向上が期待できます。

- 求人媒体の運用・管理: 複数の求人媒体の管理画面を一元的に運用し、応募者対応や掲載内容の更新、効果測定などを行います。データ分析に基づき、より効果の高い媒体への予算配分見直しなども提案します。

- 採用イベントの企画・運営: 会社説明会やミートアップ、オンラインセミナーなどの企画から、集客、当日の運営サポート、参加者へのフォローアップまでを一貫して支援します。

- 採用広報コンテンツの企画・作成: 採用オウンドメディアやSNSで発信する記事コンテンツや動画などの企画・制作をサポートし、企業の魅力や働く人のリアルな姿を伝え、潜在的な候補者層へのアプローチを強化します。

書類選考・面接対応

応募者が集まった後の選考プロセスは、候補者の体験価値(Candidate Experience)を左右する重要なフェーズです。迅速かつ丁寧な対応が求められます。

- 応募者対応: 応募者からの問い合わせ対応や、次の選考への案内などを迅速かつ丁寧に行います。スピーディーなコミュニケーションは、候補者の志望度を維持・向上させる上で不可欠です。

- 書類選考(一次スクリーニング): 事前に定めた採用要件に基づき、膨大な数の応募書類をスクリーニングし、条件に合致する候補者を絞り込みます。これにより、採用担当者は有望な候補者の選考に集中できます。

- 面接日程調整: 候補者および社内の面接官のスケジュールを調整し、面接日時を確定させます。候補者一人あたり複数回のやり取りが発生するこの煩雑な業務を代行することで、採用担当者の負担を大幅に軽減します。

- カジュアル面談・一次面接の代行: 企業によっては、選考の初期段階であるカジュアル面談や一次面接をRPOが代行するケースもあります。事前に企業の魅力や選考基準について深い理解を持った担当者が面接を行うことで、候補者の見極めと動機付けを両立させます。

内定者フォロー

採用活動のゴールは「内定を出すこと」ではなく「入社してもらい、活躍してもらうこと」です。内定辞退を防ぎ、スムーズな入社を促すためのフォローもRPOの重要な役割です。

- 内定通知・処遇交渉: 内定の連絡や、給与・待遇などの条件交渉を代行します。デリケートなコミュニケーションが求められる場面で、プロが介在することで円滑な合意形成をサポートします。

- 内定者面談・懇親会の企画・運営: 内定者と定期的にコミュニケーションを取り、入社前の不安や疑問を解消します。社員との交流の場である内定者懇親会などを企画・運営し、入社意欲の維持・向上を図ります。

- 入社手続きの案内: 入社に必要な書類の案内や手続きのサポートを行い、内定者がスムーズに入社日を迎えられるように支援します。

このように、RPOは採用活動のあらゆる局面において、企業のニーズに合わせた柔軟なサポートを提供します。自社のどこに課題があり、どの業務をプロに任せたいのかを明確にすることが、RPOを効果的に活用する第一歩となります。

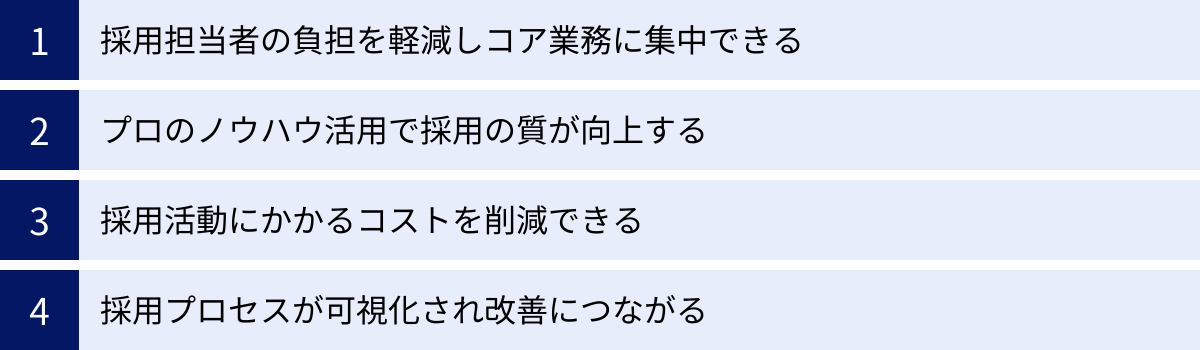

RPOを導入するメリット

RPOを導入することは、単に採用業務を外部に委託するというだけでなく、企業に多くの戦略的なメリットをもたらします。採用担当者の負担軽減から採用の質の向上、コスト削減、プロセスの可視化まで、その効果は多岐にわたります。

採用担当者の負担を軽減しコア業務に集中できる

採用活動には、非常に多くのノンコア業務(定型的・事務的な作業)が付随します。例えば、膨大な数の応募者の中から候補者を探し出すスカウトメールの送信、候補者や面接官との無数の日程調整、応募者情報のデータ入力、合否連絡などです。これらの業務は、一つひとつは単純でも、積み重なると採用担当者の多くの時間を奪ってしまいます。

RPOを導入することで、これらのノンコア業務を専門のチームに一任できます。これにより、これまで事務作業に追われていた採用担当者は、時間的・精神的な余裕を持つことができます。

創出された時間を、より付加価値の高いコア業務に振り向けることが可能になります。

- 候補者との深いコミュニケーション: 最終面接や面談で、候補者のスキルや経験だけでなく、価値観やキャリアプランについて深く対話し、自社とのマッチングを慎重に見極めることに時間を使えます。

- 採用戦略のブラッシュアップ: RPOから共有されるデータや市場の動向を基に、より効果的な採用戦略を経営陣と共に検討できます。

- 社内連携の強化: 採用は人事部だけで完結するものではありません。配属予定の部署の責任者やメンバーと連携し、現場が本当に求める人材像の解像度を高めたり、選考への協力を仰いだりするための時間を作れます。

- 入社後のオンボーディング設計: 採用した人材が早期に組織に馴染み、活躍できるような受け入れ体制や研修プログラムの設計に注力できます。

このように、RPOの活用は、採用担当者を「作業者」から「戦略家」へとシフトさせ、採用活動全体の質を高める上で極めて有効です。

プロのノウハウ活用で採用の質が向上する

多くのRPOサービス提供企業は、様々な業界・職種の採用支援を通じて、豊富な知識と経験、そして成功事例のデータを蓄積しています。自社だけで採用活動を行っていると、どうしても視野が狭くなりがちですが、RPOを導入することで、これらのプロフェッショナルなノウハウを自社の採用活動に直接取り入れることができます。

- 最新の採用トレンドの活用: ダイレクトリクルーティングの効果的な手法、ソーシャルリクルーティングの最新動向、候補者体験を向上させるための新しいツールなど、常に変化する採用市場のトレンドをキャッチアップし、最適な手法を提案・実行してくれます。

- 客観的な視点による課題発見: 「長年同じ求人票を使い回している」「面接の評価基準が面接官によってバラバラ」など、社内にいると気づきにくい採用活動の課題を、RPOは第三者の客観的な視点から的確に指摘してくれます。

- データに基づいた的確なアプローチ: どのチャネルからの応募者が内定に繋がりやすいか、どのようなスカウトメールの返信率が高いかといったデータを基に、感覚ではなく事実に基づいた採用活動を展開できます。これにより、採用の成功確率を科学的に高めていくことが可能です。

- 採用ブランディングの強化: 候補者に「この会社で働きたい」と思わせるような、企業の魅力の伝え方やストーリーテリングのノウハウを持っています。求人票やスカウトメール、面談でのコミュニケーションを通じて、自社のブランドイメージを向上させることができます。

プロの知見を借りることで、手探り状態だった採用活動が、戦略的で効果的なものへと変貌し、結果として採用のミスマッチが減少し、入社後の定着率や活躍度の向上にも繋がります。

採用活動にかかるコストを削減できる

一見すると、外部に委託するRPOはコスト増に繋がるように思えるかもしれません。しかし、トータルで見た場合、採用コストの削減に繋がるケースは少なくありません。

- 人件費・教育コストの抑制: 採用活動を強化するために新たに採用担当者を正社員として雇用する場合、給与や社会保険料といった直接的な人件費に加え、採用コストや教育コストが発生します。RPOであれば、必要な期間・必要な業務量だけを委託できるため、固定費を抱えるリスクなく採用力を強化できます。特に、採用活動に繁閑の差が大きい企業にとっては、柔軟にリソースを調整できるRPOはコスト効率の高い選択肢です。

- 求人広告費の最適化: RPOはデータ分析に基づき、費用対効果の高い求人媒体や採用チャネルを特定します。効果の薄い広告への出稿を停止し、有望なチャネルに予算を集中させることで、無駄な広告費を削減できます。

- 採用成功率の向上による機会損失の削減: 採用が長期化すると、その分だけ事業計画に遅れが生じたり、既存社員の負担が増えたりといった機会損失が発生します。RPOの活用によって採用期間を短縮できれば、これらの見えないコストを削減することに繋がります。

もちろん、RPOの利用には費用がかかりますが、自社で採用担当者を雇用・育成するコストや、非効率な採用活動を続けることによる損失と比較検討することが重要です。

採用プロセスが可視化され改善につながる

自社で採用活動を行っていると、属人化が進み、ブラックボックス化しやすいという課題があります。「なぜ今月の応募者数は少なかったのか」「どの選考フェーズで候補者が離脱しやすいのか」といった問いに、データで明確に答えられないケースも多いでしょう。

RPOを導入すると、採用活動の進捗がデータとして可視化されます。多くのRPO事業者は、定期的にレポーティングを行ってくれます。

- 採用ファネル分析: 応募、書類選考通過、一次面接通過、最終面接通過、内定、承諾といった各フェーズの通過率(歩留まり率)を数値で把握できます。これにより、「書類選考の基準が厳しすぎるのではないか」「一次面接での動機付けが弱いのではないか」といった、プロセスのボトルネックを特定できます。

- チャネル別効果測定: どの求人媒体やスカウトサービスからの応募者が、最終的に内定承諾に至る確率が高いかを分析できます。

- 活動量の可視化: 送信したスカウト数、実施した面接数、候補者との連絡回数など、日々の活動量がレポートされるため、プロセスの進捗を客観的に把握できます。

これらのデータに基づき、RPOと企業が一体となって改善策を協議し、PDCAサイクルを回していくことで、採用プロセスは継続的に最適化されていきます。RPOとの契約が終了した後も、この可視化されたデータと改善の仕組みは企業の資産として残り、将来の採用活動に活かすことができます。

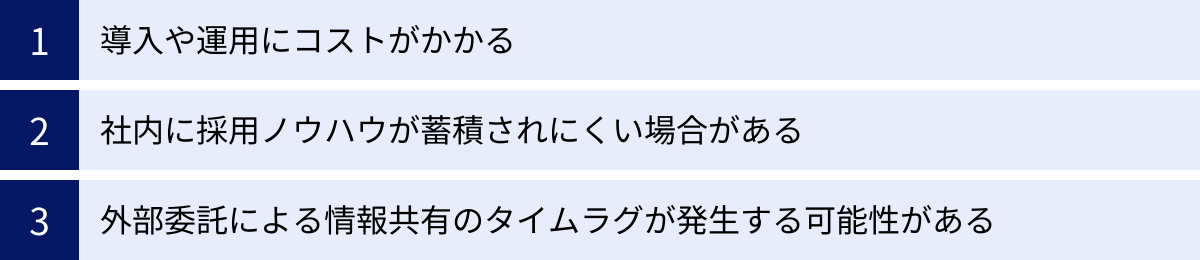

RPOを導入するデメリット

RPOは多くのメリットを提供する一方で、導入を検討する際には注意すべきデメリットやリスクも存在します。これらの点を事前に理解し、対策を講じることが、RPO導入を成功させるための鍵となります。

導入や運用にコストがかかる

最も直接的なデメリットは、当然ながら費用が発生することです。RPOサービスの料金は、依頼する業務範囲や期間、採用目標の難易度によって変動しますが、多くの場合、月額数十万円からのコストがかかります。

- 短期的な視点でのコスト増: 特に、これまで採用にほとんどコストをかけてこなかった企業にとっては、RPOの導入は大きな投資となります。短期的な欠員補充が目的で、採用ターゲットも比較的見つけやすい場合、成功報酬型の人材紹介サービスを利用する方が、結果的にコストを抑えられる可能性もあります。

- 費用対効果の見極めが必要: 支払うコストに見合った成果(採用成功、工数削減、採用の質向上など)が得られるかどうかを慎重に見極める必要があります。導入前に、RPOを利用した場合の想定コストと、自社で採用活動を行った場合の推定コスト(担当者の人件費、広告費、機会損失などを含む)を比較検討することが重要です。

- 予算計画の必要性: RPOの多くは月額固定費型であるため、年間を通じた採用予算の計画的な確保が求められます。突発的なコスト増に備え、ある程度の余裕を持った予算組みが必要になるでしょう。

ただし、前述のメリットで述べたように、RPOは長期的に見れば人件費の抑制や採用効率の向上に繋がり、トータルコストを削減できる可能性も十分にあります。表面的な金額だけでなく、投資対効果(ROI)の視点で判断することが不可欠です。

社内に採用ノウハウが蓄積されにくい場合がある

RPOは採用のプロフェッショナルですが、その能力に依存しすぎてしまうと、企業内に採用に関する知見やスキルが育たないというリスクが伴います。

- 「丸投げ」によるノウハウの空洞化: 採用活動の全てをRPOに「丸投げ」し、社内の担当者がプロセスに全く関与しない状態が続くと、RPOとの契約が終了した際に、自社で採用活動を行う能力が失われているという事態に陥りかねません。どのような候補者に、どのようなアプローチが有効だったのか、どのような基準で選考が行われたのかといった実践的なノウハウが、全てRPOの中に留まってしまうのです。

- 採用市場への感度の低下: RPOが常に最新の市場情報を提供してくれるため、自社の担当者が能動的に市場の動向や新しい採用手法を学ばなくなる可能性があります。市場感覚が鈍ると、RPOに頼らない採用活動が困難になるだけでなく、事業戦略と連動した適切な採用要件を定義することも難しくなります。

このデメリットを回避するためには、RPOを単なる「代行業者」ではなく、「パートナー」として位置づけることが極めて重要です。定期的なミーティングを通じて、RPOがどのような意図で活動しているのかを詳細にヒアリングし、成功事例や失敗事例、各種データを自社の資産として蓄積していく姿勢が求められます。RPOからノウハウを積極的に吸収し、将来的に採用活動を内製化できる体制を築くことを目指すべきです。

外部委託による情報共有のタイムラグが発生する可能性がある

採用活動は、スピードが命です。特に優秀な候補者は、複数の企業からアプローチを受けていることが多く、対応の遅れは致命的な機会損失に繋がります。RPOという外部の組織と連携する以上、社内だけで完結する場合と比較して、情報共有や意思決定にタイムラグが生じる可能性があります。

- 候補者へのレスポンスの遅延: 候補者からの質問に対し、RPOだけでは回答できず、社内の担当者に確認が必要な場合があります。この確認と返答に時間がかかると、候補者の熱意が冷めてしまったり、他社の選考が先に進んでしまったりするリスクがあります。

- 選考プロセスの停滞: 書類選考の合否判断や、面接後の評価共有など、企業側の判断が必要な場面で、社内の意思決定が遅れると、選考プロセス全体が停滞します。

- 企業文化や「空気感」の伝達不足: RPOの担当者は、企業の魅力を伝えるプロですが、社内にいるからこそ感じられる細かなニュアンスや、日々変化する組織の「空気感」を100%理解することは困難です。この微妙なズレが、候補者とのコミュニケーションに影響を与える可能性もゼロではありません。

この問題を最小限に抑えるためには、導入前にRPOとのコミュニケーションルールを明確に定めておくことが不可欠です。例えば、「候補者からの質問には24時間以内に一次回答する」「合否判断は48時間以内に行う」といったSLA(Service Level Agreement)を設定したり、ChatworkやSlackなどのビジネスチャットツールを活用して、リアルタイムに近い情報共有ができる体制を構築したりすることが有効です。また、RPOの担当者が企業の文化を深く理解できるよう、定期的な社内イベントへの参加を促すなど、物理的・心理的な距離を縮める工夫も求められます。

RPOの料金体系と費用相場

RPOサービスの導入を検討する上で、最も気になる点の一つが料金体系と費用相場でしょう。RPOの料金は、提供されるサービスの範囲や契約形態によって大きく異なります。ここでは、代表的な料金体系の種類と、業務内容に応じた費用相場について解説します。

料金体系の種類

RPOの料金体系は、主に「月額固定型」「成功報酬型」「複合型」の3つに大別されます。それぞれの特徴を理解し、自社の採用計画や予算に合ったプランを選ぶことが重要です。

| 料金体系 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 月額固定型 | 毎月定額の費用を支払う。業務の工数や稼働時間に基づいて料金が設定されることが多い。 | 予算の見通しが立てやすい。採用人数に関わらず費用が一定のため、複数名採用する場合は一人当たりの採用単価を抑えられる。 | 採用が一人も決まらなかった場合でも費用が発生する。 |

| 成功報酬型 | 採用が決定し、候補者が入社した時点で費用が発生する。 | 初期費用がかからず、リスクを抑えて導入できる。採用成果に対してのみ費用を支払うため、無駄なコストが発生しない。 | 採用単価が月額固定型に比べて高額になる傾向がある。大量採用には不向き。 |

| 複合型 | 月額固定費と成功報酬を組み合わせたプラン。 | 月額固定費を抑えつつ、成果に応じたインセンティブを設定できる。双方のメリットを享受できる。 | 料金体系が複雑になりやすい。トータルコストのシミュレーションが難しい場合がある。 |

月額固定型

最も一般的なRPOの料金体系です。RPO事業者が提供する業務の工数(担当者の稼働時間)をベースに、月々の費用が算出されます。「月間〇〇時間の稼働で〇〇万円」といった形で契約します。

このプランは、継続的に一定数の採用活動を行う企業や、採用プロセス全体を包括的に委託したい企業に向いています。毎月のコストが明確なため、年間の採用予算を計画しやすいのが最大のメリットです。また、期間内に複数名の採用が決定した場合、一人当たりの採用単価(採用コスト÷採用人数)を低く抑えることができます。

一方で、採用市場の状況や応募者の質によっては、計画通りに採用が進まず、一人も採用できなかった月でも固定費は発生するというリスクがあります。

成功報酬型

人材紹介サービスで一般的な料金体系ですが、一部のRPOサービスでも採用されています。採用が成功し、候補者が入社したタイミングで初めて費用が発生します。

「採用が決まらなければ費用はかからない」ため、導入時のリスクが非常に低いのが特徴です。お試しでRPOを使ってみたい企業や、採用ニーズが不定期に発生する企業にとっては魅力的な選択肢です。

ただし、採用が決定した際の報酬額は、月額固定型で採用した場合の単価よりも高額に設定されていることが一般的です。そのため、複数名を採用する計画がある場合は、結果的に月額固定型よりもトータルコストが高くつく可能性があります。

複合型(月額固定+成功報酬)

月額固定型と成功報酬型のハイブリッドプランです。比較的安価な月額固定費(ベースフィー)に加えて、採用が成功した場合に追加で成功報酬を支払います。

このプランは、RPO事業者の継続的な活動を担保しつつ、採用成果へのインセンティブも持たせることができるため、双方にとってメリットのある形と言えます。企業側は、純粋な月額固定型よりもベース費用を抑えられ、RPO側は成果を出した分だけ報酬を得られます。料金体系がやや複雑になるため、契約内容を十分に理解する必要があります。

業務内容別の費用相場

RPOの費用は、依頼する業務の範囲と専門性の高さによって大きく変動します。以下に、業務内容別の費用相場の目安を示しますが、これはあくまで一般的な例であり、企業の規模、採用職種の難易度、採用目標人数などによって料金は上下します。

- オペレーション特化型(月額20万円~50万円程度)

- 主な業務内容: スカウトメールのリストアップ・配信、面接日程調整、応募者データ管理など、採用プロセスの中でも特に定型的で工数のかかる事務作業が中心。

- 特徴: 採用戦略には深く関与せず、あくまで「手足」としてのサポートに特化します。採用担当者の事務的負担を軽減したい場合に適しています。比較的安価に導入できるのが魅力です。

- 採用実務全般型(月額50万円~100万円程度)

- 主な業務内容: 上記のオペレーション業務に加え、求人票の作成・改善、一部の採用チャネルの運用、カジュアル面談や一次面接の代行など、より採用実務に近い領域までカバーします。

- 特徴: 企業の採用担当者と二人三脚で採用活動を進めていくイメージです。採用ノウハウが不足している、あるいはリソースが大幅に足りない企業に適しています。多くのRPOサービスがこの価格帯に該当します。

- 戦略コンサルティング型(月額100万円~)

- 主な業務内容: 採用実務全般に加え、採用戦略の根幹となる部分から深く関与します。採用ブランディングの構築、評価制度との連携、EVP(従業員価値提案)の策定、採用データの高度な分析とレポーティングなど、高度な専門性が求められる業務を含みます。

- 特徴: 企業の経営課題として採用を捉え、根本的な変革を目指す場合に選択されます。CHRO(最高人事責任者)の役割の一部を担うようなイメージで、費用も高額になります。大手企業や、事業の急成長を目指すスタートアップなどが利用するケースが多いです。

これらの費用相場を参考に、自社の予算と、解決したい採用課題のレベル感を照らし合わせ、どのレベルのサービスが必要なのかを検討することが、適切なRPO選びの第一歩となります。

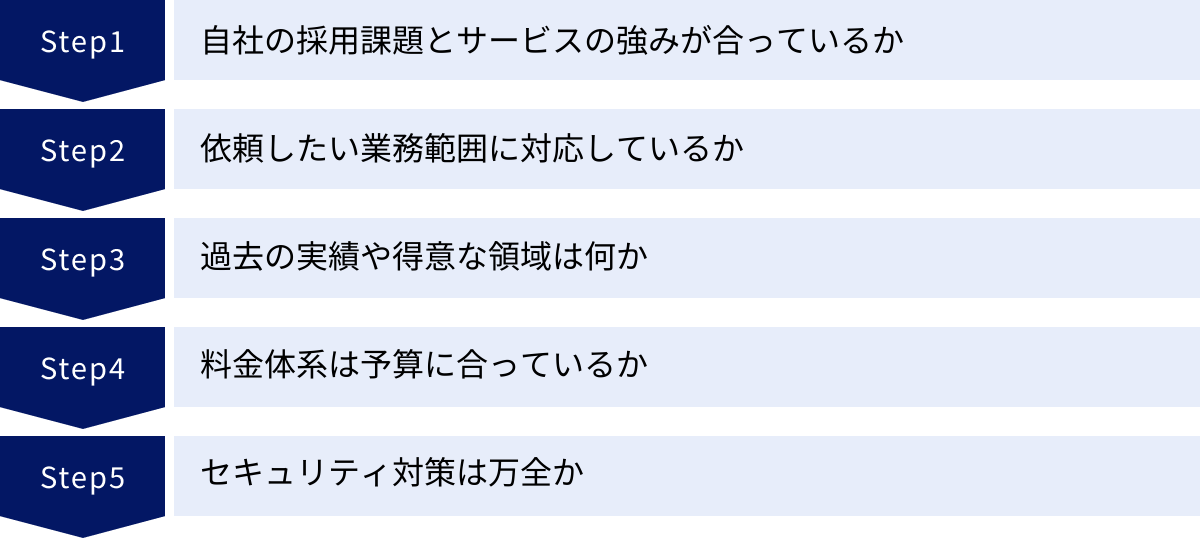

RPOサービスの選び方で失敗しないための5つのポイント

RPOサービスは数多く存在し、それぞれに強みや特徴があります。自社の採用課題を解決し、最高のパートナーシップを築くためには、慎重なサービス選定が不可欠です。ここでは、RPOサービス選びで失敗しないための5つの重要なポイントを解説します。

① 自社の採用課題とサービスの強みが合っているか

まず最も重要なのは、自社が抱える採用課題を明確に言語化することです。「人が採れない」という漠然とした悩みではなく、より具体的に掘り下げてみましょう。

- 「そもそも応募が集まらない(母集団形成の問題)」

- 「応募は来るが、求める人材からの応募が少ない(ターゲット設定・魅力訴求の問題)」

- 「選考の途中で候補者が辞退してしまう(選考プロセス・候補者体験の問題)」

- 「内定を出しても承諾してもらえない(クロージング・動機付けの問題)」

- 「採用業務が多すぎて担当者が疲弊している(リソース・業務効率の問題)」

自社の課題が明確になったら、その課題解決を強み(得意領域)としているRPOサービスを探します。例えば、母集団形成に課題があるなら、ダイレクトリクルーティングや採用広報に強いサービスが良いでしょう。選考辞退が多いなら、候補者体験(Candidate Experience)の向上を重視するサービスが適しています。

各RPOサービスのウェブサイトや資料には、得意とする領域や解決できる課題が記載されています。自社の「困りごと」と、サービスの「得意なこと」が一致しているかを必ず確認しましょう。

② 依頼したい業務範囲に対応しているか

次に、RPOにどこまでの業務を任せたいのか、その委託範囲を具体的に決めます。採用プロセスの一部だけをピンポイントでお願いしたいのか、それとも戦略立案から内定者フォローまで一気通貫で任せたいのかによって、選ぶべきサービスは変わります。

- 部分委託: 「スカウト配信だけ」「日程調整だけ」といったオペレーション業務の委託を考えている場合、それらの業務に特化した安価なプランを提供しているサービスが候補になります。

- 一括委託: 採用活動全体を包括的に支援してほしい場合は、戦略立案から実行まで幅広いメニューを持つ、総合力の高いRPOサービスを選ぶ必要があります。

サービスによっては、「戦略立案は行わない」「面接代行はオプション」など、対応範囲が限定されている場合があります。商談の際には、自社が依頼したい業務リストを作成し、それら全てに対応可能かどうか、一つひとつ確認することが重要です。後から「この業務は対象外だった」とならないよう、事前のすり合わせを徹底しましょう。

③ 過去の実績や得意な領域は何か

RPOサービスと一言で言っても、そのバックグラウンドは様々です。これまでの実績や得意な領域を確認することで、自社との相性を見極めることができます。

- 業界・職種の専門性: ITエンジニア採用に特化している、ハイクラス人材の採用に強い、営業職の採用実績が豊富、スタートアップの支援経験が多いなど、RPOにはそれぞれ得意なフィールドがあります。自社が採用したい職種や、自社の企業フェーズと近い実績を持つサービスを選ぶことで、よりスムーズで質の高い採用活動が期待できます。

- 採用手法の得意分野: ダイレクトリクルーティング運用代行から始まったサービス、人材紹介事業を母体とするサービス、採用コンサルティングから発展したサービスなど、成り立ちによって得意な採用手法が異なります。自社が強化したい採用チャネルと、RPOサービスの得意技がマッチしているかを確認しましょう。

ウェブサイトに掲載されている情報だけでなく、可能であれば具体的な支援実績(匿名化されたもので構わない)や、自社と類似した企業の支援事例について、詳しくヒアリングすることをおすすめします。

④ 料金体系は予算に合っているか

当然ながら、予算との兼ね合いは非常に重要です。前の章で解説した料金体系(月額固定型、成功報酬型、複合型)と費用相場を参考に、自社の採用予算内で無理なく利用できるサービスを選びましょう。

料金を比較する際は、単に月額料金の安さだけで判断しないことが肝心です。

- 費用に含まれるサービス範囲: 同じ月額50万円でも、A社はスカウト送信数が無制限、B社は月100通まで、といった違いがあるかもしれません。料金とサービス内容をセットで比較し、コストパフォーマンスを評価する必要があります。

- 追加料金の有無: 基本料金の他に、初期費用や、特定の業務(面接代行など)に対するオプション料金、利用する採用媒体の実費などがかかる場合があります。トータルでいくらかかるのか、見積もり段階で詳細に確認しましょう。

- 柔軟なプラン変更: 事業の状況に応じて、途中でプランを変更したり、契約期間を調整したりできるかどうかも確認しておくと安心です。

⑤ セキュリティ対策は万全か

RPOは、候補者の氏名、経歴、連絡先といった機密性の高い個人情報や、企業の未公開の採用情報などを扱います。万が一、これらの情報が漏洩した場合、企業の社会的信用は大きく損なわれます。

したがって、RPOサービスの情報セキュリティ体制をチェックすることは、極めて重要です。

- 認証の取得状況: 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISMS(ISO 27001)」や、個人情報の適切な取り扱いを認定する「プライバシーマーク(Pマーク)」を取得しているかどうかは、セキュリティ体制の信頼性を測る上での重要な指標となります。

- 具体的な管理体制: データの取り扱いに関する社内ルール、アクセス権限の管理、従業員へのセキュリティ教育など、具体的な情報管理体制についてヒアリングしましょう。

- 契約書の確認: 秘密保持契約(NDA)の内容をしっかりと確認し、万が一の際の責任の所在や対応について、明確にしておく必要があります。

これらの5つのポイントを総合的に検討し、複数のRPOサービスを比較することで、自社にとって最適なパートナーを見つけることができるでしょう。

おすすめのRPOサービス10選

ここでは、多くの企業から支持されている代表的なRPOサービスを10社紹介します。各サービスはそれぞれ異なる強みや特徴を持っています。自社の採用課題や目的に合わせて、最適なパートナーを見つけるための参考にしてください。

※掲載されている情報は、各公式サイトの情報を基に作成しています。最新の詳細については、各サービスの公式サイトをご確認ください。

| サービス名 | 運営会社 | 特徴 | 料金体系(例) |

|---|---|---|---|

| CASTER BIZ recruiting | 株式会社キャスター | オンラインアシスタントのノウハウを活かした柔軟でスピーディーな実務代行が強み。 | 月額固定型(時間単位) |

| NEOREC | 株式会社ネオキャリア | 総合人材サービスの知見を活かし、採用戦略から実行までワンストップで支援。 | 要問い合わせ |

| RECRUITING AGENCY | 株式会社ONE | 月額10万円から利用可能なプランがあり、スタートアップや中小企業でも導入しやすい。 | 月額固定型 |

| HeaR | HeaR株式会社 | 採用ブランディングやカルチャーフィットを重視した採用コンサルティングに強み。 | 要問い合わせ |

| marc | 株式会社マルク | ダイレクトリクルーティングに特化。スカウトのプロが返信率の高いアプローチを実現。 | 月額固定型 |

| POTK | POTK株式会社 | エンジニア採用に特化。技術理解度の高いコンサルタントが専門的な採用を支援。 | 要問い合わせ |

| Leggenda | レジェンダ・コーポレーション株式会社 | 大手企業向けの豊富な実績。大規模な採用プロジェクトやグローバル採用にも対応。 | 要問い合わせ |

| VOLLECT | vollect株式会社 | ダイレクトリクルーティング支援に強み。複数媒体の運用やデータ分析までサポート。 | 月額固定型 |

| キャリアマート | 株式会社キャリアマート | 新卒・中途採用の両方に対応。採用BPOからコンサルティングまで幅広く提供。 | 要問い合わせ |

| トライアンフ | 株式会社トライアンフ | 人事領域全般のコンサルティングが母体。組織課題と連携した採用戦略を構築。 | 要問い合わせ |

① CASTER BIZ recruiting

オンラインアシスタントサービス「CASTER BIZ」で培ったリモートワークのノウハウを最大限に活かしたRPOサービスです。採用実務経験豊富なリクルーターが、必要な時に必要な分だけ業務を代行します。特に、スカウト配信や日程調整といったノンコア業務の効率化に定評があります。時間単位での契約が可能で、スモールスタートしやすい点が魅力です。

(参照:株式会社キャスター 公式サイト)

② NEOREC

人材業界大手のネオキャリアが運営するRPOサービスです。長年の人材紹介や求人広告事業で培った豊富なノウハウとデータを基に、採用戦略の立案から実行支援まで、ワンストップでのサービス提供を強みとしています。新卒、中途、アルバイト・パートまで、あらゆる雇用形態の採用に対応可能です。

(参照:株式会社ネオキャリア 公式サイト)

③ RECRUITING AGENCY(株式会社ONE)

「最小のコストで、最高のパフォーマンスを」をコンセプトに、特にスタートアップや中小企業向けにコストを抑えたプランを提供しているのが特徴です。月額10万円からという低価格でRPOを導入でき、ダイレクトリクルーティングの運用代行を中心に、採用活動の立ち上げを力強くサポートします。

(参照:株式会社ONE 公式サイト)

④ HeaR

「採用CX(候補者体験)」や「採用ブランディング」を重視した支援に強みを持つRPO・採用コンサルティング会社です。 단순히採用業務を代行するだけでなく、企業のファンを増やし、カルチャーにマッチした人材を惹きつけるための根本的な戦略設計からサポートします。ミッション・ビジョンに共感する人材の採用を目指す企業に適しています。

(参照:HeaR株式会社 公式サイト)

⑤ marc(株式会社マルク)

ダイレクトリクルーティングの運用代行に特化したRPOサービスです。各媒体の特性を熟知した専門チームが、ターゲット選定からスカウト文面の作成、送信、効果測定までを一貫して行います。候補者一人ひとりに合わせた「刺さるスカウト」で、高い返信率を実現することを目指しています。

(参照:株式会社マルク 公式サイト)

⑥ POTK(ポトク)

IT・Web業界、特にエンジニア採用に特化したRPOサービスです。代表自身がエンジニア出身であり、技術への深い理解に基づいた採用支援が最大の強みです。専門用語が飛び交うエンジニアとのコミュニケーションや、スキルセットの見極めなど、専門性の高い採用を強力にバックアップします。

(参照:POTK株式会社 公式サイト)

⑦ Leggenda(レジェンダ・コーポレーション株式会社)

RPO業界のパイオニア的存在であり、大手企業を中心に2,000社以上の豊富な導入実績を誇ります。大規模な新卒採用プロジェクトや、複雑な要件が絡む採用、グローバル採用など、難易度の高い案件にも対応できる組織力とノウハウが強みです。

(参照:レジェンダ・コーポレーション株式会社 公式サイト)

⑧ VOLLECT

ダイレクトリクルーティング支援を軸に事業を展開するRPOサービスです。複数のスカウト媒体を横断した運用や、データ分析に基づく改善提案に強みを持っています。独自の候補者管理システム(ATS)も提供しており、採用活動全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進します。

(参照:vollect株式会社 公式サイト)

⑨ キャリアマート

新卒採用と中途採用の両方に対応し、幅広いサービスを提供しています。応募者管理や日程調整などの採用BPO(業務代行)から、採用戦略のコンサルティング、採用ツールの提供まで、企業の課題に応じて柔軟にサービスを組み合わせることが可能です。全国に拠点を持ち、地方企業の採用支援にも対応しています。

(参照:株式会社キャリアマート 公式サイト)

⑩ トライアンフ

採用だけでなく、人事制度構築や組織開発など、人事領域全般のコンサルティングを母体とするRPOサービスです。そのため、単に人を採用するだけでなく、「定着・活躍」までを見据えた、組織全体の課題と連動した採用戦略の提案を強みとしています。経営課題に直結する採用を実現したい企業に適しています。

(参照:株式会社トライアンフ 公式サイト)

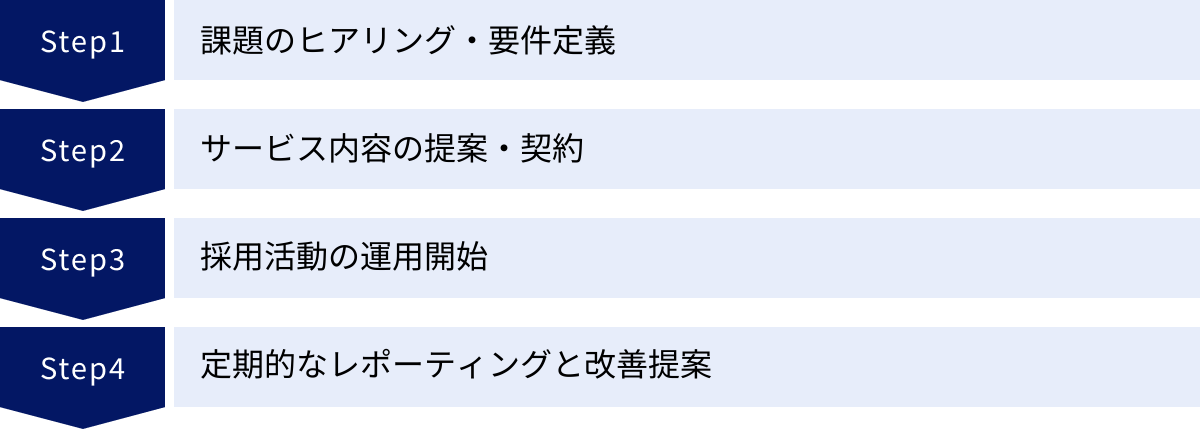

RPO導入の流れ

RPOサービスの導入は、どのようなステップで進んでいくのでしょうか。ここでは、一般的なRPO導入のプロセスを4つのフェーズに分けて解説します。具体的な流れを把握しておくことで、スムーズな導入準備が可能になります。

課題のヒアリング・要件定義

まず、RPO導入の検討を始めると、RPO事業者の担当者との打ち合わせが行われます。この段階で最も重要なのは、自社が抱える採用課題やRPOに期待することを、できるだけ具体的に伝えることです。

- 現状の共有: 現在の採用体制(担当者の人数、役割分担)、年間の採用目標、利用している採用チャネル、過去の採用実績(応募数、採用数、採用単価など)を共有します。

- 課題の深掘り: 「なぜ採用がうまくいっていないのか」「どのプロセスに最も時間や手間がかかっているか」など、RPO事業者からの質問に答える形で、課題の根本原因を探っていきます。

- ゴールの設定: RPOを導入して、最終的にどのような状態を目指したいのか(例:「半年でエンジニアを5名採用したい」「採用担当者の工数を月間40時間削減したい」など)を明確にします。

このヒアリングを通じて、RPO事業者は企業の状況を深く理解し、最適な支援プランを検討します。この最初のすり合わせが、プロジェクト全体の成否を分けると言っても過言ではありません。

サービス内容の提案・契約

ヒアリング内容に基づき、RPO事業者から具体的なサービス内容と見積もりが提案されます。

- 提案内容の確認: どの業務を、どのような体制で、どのように進めていくのかが詳細に記載された提案書が提示されます。業務範囲、担当者のスキル、レポートの形式、コミュニケーション方法などを細かく確認します。

- 見積もりの精査: 料金体系(月額固定、成功報酬など)、初期費用やオプション料金の有無、契約期間などを確認し、自社の予算と合致しているかを精査します。不明な点があれば、納得がいくまで質問することが重要です。

- 契約の締結: 双方が提案内容と見積もりに合意したら、業務委託契約を締結します。この際、個人情報の取り扱いに関する秘密保持契約(NDA)も同時に締結するのが一般的です。

複数のRPO事業者から提案(相見積もり)を取り、内容を比較検討することで、より自社に合ったサービスを選ぶことができます。

採用活動の運用開始

契約締結後、いよいよ実際の採用代行業務がスタートします。

- キックオフミーティング: プロジェクトの開始にあたり、企業の採用担当者とRPOの担当チームが集まり、キックオフミーティングを実施します。プロジェクトの目標、各担当者の役割、具体的なスケジュール、コミュニケーションルールなどを最終確認し、関係者全員の目線を合わせます。

- 業務の引き継ぎ・環境設定: RPOが業務をスムーズに開始できるよう、必要な情報(求人票の元データ、利用している採用媒体のアカウントなど)を共有します。また、SlackやChatworkなどのコミュニケーションツールや、候補者管理システム(ATS)などの設定を行います。

- 運用開始: 定められた計画に沿って、RPOによる採用代行業務が開始されます。スカウト配信、応募者対応、日程調整などが実行されていきます。

運用開始後も、RPOに任せきりにするのではなく、企業側も主体的に関わっていくことが成功の鍵です。

定期的なレポーティングと改善提案

RPOの運用は、一度始めたら終わりではありません。継続的に効果を測定し、改善していくプロセスが不可欠です。

- 定例ミーティング: 週に1回や月に1回など、定期的にミーティングの場を設け、進捗状況を共有します。

- レポーティング: RPO事業者は、活動内容をまとめたレポート(応募数、書類通過率、面接設定数、チャネル別効果など)を提出します。このデータを基に、現在の採用活動が計画通りに進んでいるか、どこに課題があるかを確認します。

- 改善提案と実行: レポートの分析結果に基づき、RPO事業者から「スカウトの文面をこう変えてみてはどうか」「この媒体への出稿を強化してはどうか」といった改善提案がなされます。企業側も意見を出し合い、次のアクションプランを決定し、実行に移します。

このPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回し続けることで、採用活動は継続的に最適化され、採用の精度と効率が高まっていきます。

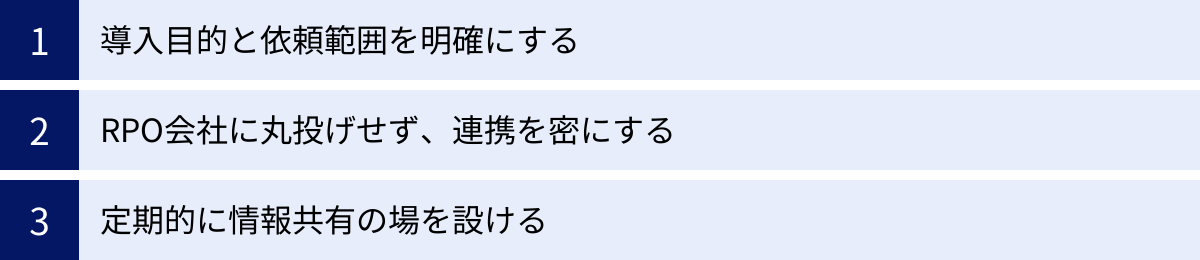

RPOを効果的に活用するためのコツ

RPOサービスを導入するだけで、自動的に採用が成功するわけではありません。その効果を最大化するためには、企業側の受け入れ体制や関わり方が非常に重要になります。ここでは、RPOを「成功」に導くための3つの重要なコツを紹介します。

導入目的と依頼範囲を明確にする

RPO導入で失敗する典型的なパターンが、「何となく採用が大変だから、とりあえず外部に頼んでみよう」という、目的が曖昧なままスタートしてしまうケースです。これでは、RPO事業者も何を目指して動けば良いのか分からず、期待した成果は得られません。

導入を検討する段階で、社内で徹底的に議論し、RPO活用の目的とゴールを明確に言語化しておく必要があります。

- 目的の明確化: 「なぜRPOを導入するのか?」を突き詰めます。「採用担当者の残業時間を月20時間削減するため」「3ヶ月以内に即戦力デザイナーを2名採用するため」「採用ノウハウを吸収し、1年後には採用活動を内製化するため」など、具体的で測定可能な目標(KGI/KPI)を設定しましょう。

- 依頼範囲の明確化(R-Rの策定): RPOに「何を任せ(Role)」「何を期待する(Responsibility)」のかを明確にします。これは「RACIチャート」などを用いて、採用プロセスの各タスクについて「誰が実行責任者か(Accountable)」「誰が実行担当者か(Responsible)」「誰が協業者か(Consulted)」「誰が報告を受けるか(Informed)」を定義すると、より明確になります。例えば、「書類選考の一次スクリーニングはRPO、最終判断は現場マネージャー」といったように、役割分担を事前に詳細に決めておくことで、スムーズな連携が可能になります。

目的と役割が明確であればあるほど、RPO事業者は的確な提案とアクションを起こしやすくなり、成果に直結します。

RPO会社に丸投げせず、連携を密にする

RPOは採用業務を代行してくれますが、それは「丸投げして良い」という意味ではありません。むしろ、RPOを自社の「パートナー」あるいは「チームの一員」と捉え、積極的に連携する姿勢が成功の鍵を握ります。

- 自社情報の積極的な提供: RPOの担当者は社外の人間です。自社の企業文化、事業の方向性、現場の雰囲気、求める人物像の背景にある価値観など、求人票だけでは伝わらない「生の情報」を積極的に伝えましょう。社内の定例会議の議事録を共有したり、社内イベントに招待したりすることも、RPOの担当者が企業理解を深める上で非常に有効です。

- 迅速なフィードバック: RPOから推薦された候補者や、提案された求人票の文面に対しては、できるだけ迅速に、そして具体的にフィードバックを行いましょう。「この候補者はスキルは良いが、カルチャーフィットの観点で懸念がある」「この求人票は、もっとプロジェクトの挑戦的な側面を強調してほしい」といった具体的なフィードバックが、RPOの活動の精度を高めます。

- 成功も失敗も共に分かち合う: 採用が成功した際には共に喜び、うまくいかなかった際には「なぜダメだったのか」を共に分析する。こうした二人三脚の姿勢が、信頼関係を醸成し、プロジェクトを前進させる力となります。

RPOの成果は、企業側の協力体制に大きく左右されるということを忘れてはなりません。

定期的に情報共有の場を設ける

密な連携を維持するためには、コミュニケーションの仕組みを構築することが不可欠です。

- 定例ミーティングの設定: 最低でも週に1回は、テレビ会議などで顔を合わせて話す「定例ミーティング」を設定しましょう。ここでは、進捗の確認だけでなく、課題の共有、今後のアクションプランのすり合わせなど、テキストコミュニケーションだけでは難しい議論を行います。

- コミュニケーションツールの活用: 日々の細かなやり取りは、SlackやChatworkといったビジネスチャットツールを活用し、スピーディーに行えるようにします。候補者に関する情報や、急な予定変更など、リアルタイムでの情報共有が求められる場面で特に有効です。

- レポーティングと振り返り: 月次レポートなどを基に、プロジェクト全体の振り返りを行いましょう。設定したKPIの達成度はどうか、ボトルネックはどこか、次の1ヶ月で何を改善すべきかをデータに基づいて冷静に分析し、次のアクションに繋げます。

このような意図的に設けられたコミュニケーションの場が、認識のズレを防ぎ、RPOとのパートナーシップをより強固なものにしていくのです。

まとめ

本記事では、RPO(採用代行)について、その基本的な概念から、注目される背景、メリット・デメリット、料金体系、サービスの選び方、そして効果的な活用法まで、幅広く解説してきました。

RPOとは、Recruitment Process Outsourcingの略であり、採用戦略の立案から母集団形成、選考、内定者フォローに至るまで、企業の採用プロセスを包括的に支援する専門サービスです。労働人口の減少と採用手法の複雑化という現代の課題を背景に、その重要性はますます高まっています。

RPOを導入する主なメリットは以下の4点です。

- 採用担当者の負担を軽減し、コア業務に集中できる

- プロのノウハウ活用で、採用の質が向上する

- 採用活動にかかるトータルコストを削減できる可能性がある

- 採用プロセスが可視化され、データに基づいた改善が可能になる

一方で、導入コストの発生や、社内にノウハウが蓄積されにくいリスクといったデメリットも存在します。これらの課題を乗り越えるためには、RPOを単なる外注先ではなく「戦略的パートナー」と位置づけ、導入目的を明確にし、密に連携することが不可欠です。

激化する採用競争の中で、自社だけで理想の人材を獲得し続けることは、もはや容易ではありません。RPOは、リソースやノウハウに課題を抱える企業にとって、その壁を打ち破るための強力なソリューションとなり得ます。

この記事が、RPOという選択肢を深く理解し、自社の成長に繋がる最適な採用戦略を検討するための一助となれば幸いです。