採用活動は、企業の成長を支える上で最も重要な経営課題の一つです。しかし、労働人口の減少や雇用の流動化が進む現代において、自社の求める人材を適切なタイミングで確保することは、ますます困難になっています。このような状況で、多くの企業が活用しているのが「人材紹介」サービスです。

人材紹介は、単に人を探してくるサービスではありません。採用のプロフェッショナルが企業と求職者の間に立ち、双方のニーズを深く理解した上で最適なマッチングを実現する、戦略的な採用手法です。成功報酬型が基本であるため、採用コストのリスクを抑えつつ、効率的に採用活動を進められます。

この記事では、人材紹介の基本的な仕組みから、手数料の相場、メリット・デメリット、そして自社に合ったサービスの選び方まで、網羅的に解説します。人材紹介の活用を検討している人事担当者の方はもちろん、採用活動に課題を感じている経営者の方にも、必ず役立つ情報を提供します。この記事を読めば、人材紹介を最大限に活用し、採用を成功に導くための具体的な知識とノウハウが身につきます。

目次

人材紹介とは

人材紹介とは、厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者が、人材を求める企業(求人者)と仕事を探している個人(求職者)との間に介在し、双方の希望条件を調整しながら雇用関係の成立を斡旋(あっせん)するサービスを指します。この事業は「職業安定法」という法律に基づいて運営されており、国からの厳しい基準をクリアした事業者のみが許可を得てサービスを提供できるため、高い信頼性が担保されています。

このサービスの最大の特徴は、人材紹介会社が単なる「仲介役」に留まらない点にあります。企業の採用課題や事業戦略を深くヒアリングし、それに合致する人材を市場から探し出し、推薦します。一方で、求職者に対してはキャリアカウンセリングを行い、その人のスキルや経験、価値観に合った企業を紹介します。このように、企業と求職者、双方にとっての「最適な出会い」を創出することが、人材紹介サービスの本質的な価値です。

現代のビジネス環境において、人材紹介の重要性はますます高まっています。その背景には、以下のような社会的な変化があります。

- 労働市場の構造変化: 少子高齢化に伴う労働人口の減少により、人材獲得競争は激化しています。特に、専門的なスキルを持つ人材や、次世代のリーダー候補となる優秀な人材は、常に多くの企業から求められています。このような状況下で、自社の力だけで理想の人材を見つけ出すことは非常に困難です。人材紹介会社は、独自のネットワークやデータベースを駆使して、こうした希少な人材にアプローチできます。

- 雇用の流動化とキャリア観の変化: 終身雇用が当たり前だった時代は終わり、キャリアアップやより良い労働環境を求めて転職することは一般的になりました。求職者は、自身の市場価値を客観的に把握し、キャリアプランを実現するためのサポートを求めています。人材紹介会社は、専門のキャリアアドバイザーが求職者に寄り添い、客観的な視点からキャリア相談に応じることで、こうしたニーズに応えています。

- 専門人材・即戦力人材の需要増: テクノロジーの進化やグローバル化の進展により、ビジネス環境は目まぐるしく変化しています。企業が競争優位性を維持するためには、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するITエンジニア、新たな市場を開拓するグローバル人材、事業を牽引する経営幹部など、高度な専門性を持つ即戦力人材が不可欠です。人材紹介サービスは、こうした特定の分野に特化したコンサルタントを擁し、企業のピンポイントな採用ニーズに応えることに長けています。

こうした背景から、人材紹介はもはや単なる採用手法の一つではなく、企業の成長戦略を実現するための重要なパートナーとして位置づけられています。採用活動における時間的・人的コストを削減し、採用のミスマッチを防ぎ、事業計画に沿った戦略的な人材獲得を可能にする。それが、現代における人材紹介サービスの役割であり、多くの企業に選ばれる理由なのです。

人材紹介の仕組み

人材紹介サービスの仕組みは、一見すると複雑に思えるかもしれませんが、その流れは非常に論理的に構築されています。ここでは、企業(求人者)と求職者、そして人材紹介会社が、それぞれどのように関わり合いながら採用成功に至るのか、そのプロセスを具体的に解説します。

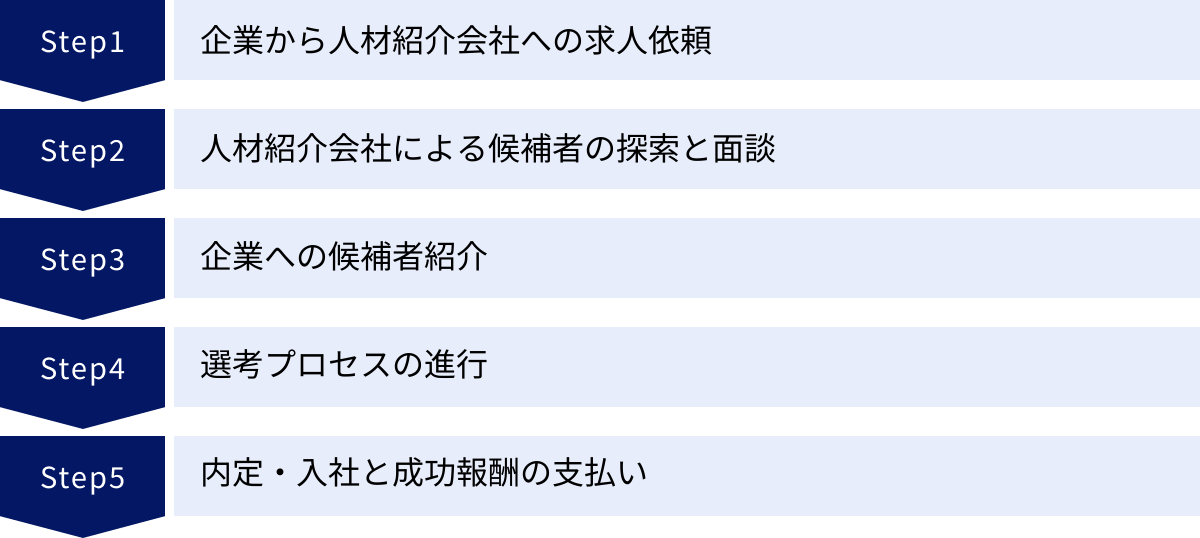

人材紹介の基本的な流れは、以下のようになります。

- 企業から人材紹介会社への求人依頼: 企業は、募集したいポジションの要件(職務内容、求めるスキル・経験、人物像など)を人材紹介会社に伝えます。

- 人材紹介会社による候補者の探索と面談: 人材紹介会社は、自社の登録者データベースや独自のネットワークの中から、企業の要件に合致する可能性のある候補者を探し出します。そして、キャリアアドバイザーが候補者と面談を行い、スキルや経験だけでなく、キャリアプランや価値観、転職理由などを深くヒアリングします。

- 企業への候補者紹介: 人材紹介会社は、面談を通じて「この候補者は企業のニーズに合致する」と判断した場合、候補者の履歴書・職務経歴書に、推薦状を添えて企業に紹介します。推薦状には、書類だけでは分からない候補者の強みや人柄、推薦理由などが記載されており、企業が候補者を理解する上で重要な情報となります。

- 選考プロセスの進行: 企業は、紹介された候補者の書類を基に選考を行います。書類選考を通過した場合、面接へと進みます。面接日程の調整や、合否の連絡、次回の面接への案内など、候補者との煩雑なコミュニケーションは、すべて人材紹介会社が代行します。また、面接後には、企業と候補者の双方から感想や手応えをヒアリングし、互いの認識のズレを埋める役割も担います。

- 内定・入社、そして成功報酬の支払い: 無事に最終面接を通過し、企業が候補者に内定を出したいと判断した場合、内定通知や雇用条件の提示も人材紹介会社を通じて行われることが一般的です。給与や入社日といったデリケートな条件交渉も、人材紹介会社が間に入ることでスムーズに進められます。候補者が内定を承諾し、実際に入社した時点で初めて、企業から人材紹介会社へ「成功報酬」として手数料が支払われます。

この仕組みの中で、特に重要なポイントが2つあります。

一つは、人材紹介会社内に「リクルーティングアドバイザー(RA)」と「キャリアアドバイザー(CA)」という2つの役割が存在することです(会社によっては一人の担当者が両方を兼任する場合もあります)。

- リクルーティングアドバイザー(RA): 企業側の担当者です。企業の事業内容や組織文化、採用課題を深く理解し、どのような人材が必要かを定義する役割を担います。

- キャリアアドバイザー(CA): 求職者側の担当者です。求職者のキャリア相談に乗り、その人の強みや志向性を引き出し、最適な求人を紹介する役割を担います。

このRAとCAが密に連携し、企業の情報と求職者の情報をすり合わせることで、機械的なマッチングでは実現できない、精度の高いマッチングが生まれるのです。

もう一つの重要なポイントは、「成功報酬型」というビジネスモデルです。企業は、採用が成功し、候補者が入社するまで、基本的に費用を支払う必要がありません。これは、求人広告のように「広告費を払ったのに応募が一人も来なかった」というリスクを回避できることを意味します。人材紹介会社は、マッチングを成功させなければ収益を得られないため、必然的に「採用を成功させる」という企業と同じゴールに向かって、真剣に取り組むインセンティブが働きます。

よくある質問として、「なぜ求職者は無料でこれほど手厚いサポートを受けられるのか?」というものがあります。その答えは、この成功報酬型の仕組みにあります。求職者がサービスを無料で利用できるのは、採用が決定した際に、採用企業が人材紹介会社に成功報酬を支払うことで、事業が成り立っているからです。このビジネスモデルがあるからこそ、求職者は安心してキャリア相談ができ、企業はリスクを抑えて採用活動を進められるのです。

このように、人材紹介の仕組みは、企業と求職者双方の利益を最大化するよう合理的に設計された、非常に優れたシステムであると言えます。

人材紹介サービスの主な種類

人材紹介サービスと一言で言っても、そのアプローチ方法によっていくつかの種類に分類されます。自社の採用ニーズやターゲットとする人材像に合わせて、最適な種類のサービスを選択することが採用成功の鍵となります。ここでは、代表的な3つの種類について、それぞれの特徴、メリット・デメリットを詳しく解説します。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 主な対象 |

|---|---|---|---|---|

| 一般紹介・登録型 | 人材紹介会社の登録者の中から、企業の求人要件にマッチする人材を探し出して紹介する。 | ・比較的短期間で多くの候補者に出会える可能性がある。 ・幅広い層(若手~中堅)の採用に適している。 |

・候補者の質にばらつきが生じることがある。 ・転職潜在層へのアプローチは限定的。 |

ポテンシャル層、若手・中堅社員、一般職 |

| サーチ型・ヘッドハンティング型 | 企業の依頼に基づき、特定のスキルや経験を持つ優秀な人材を、あらゆる手段を駆使して能動的に探し出し、アプローチする。 | ・経営幹部や専門職など、市場に出にくい希少な人材を獲得できる。 ・転職市場に出ていない潜在層にもアプローチ可能。 |

・手数料が高額になる傾向がある(着手金が必要な場合も)。 ・候補者の探索に時間がかかることがある。 |

経営層(役員)、事業部長、高度専門職(CTOなど) |

| 再就職支援(アウトプレースメント)型 | 企業の事業再編などに伴い、退職する従業員の再就職先探しを支援する。 | ・従業員の円満な退職とキャリアチェンジを支援できる。 ・企業の社会的責任を果たし、ブランドイメージを維持できる。 |

・直接的な人材採用を目的とするサービスではない。 ・費用は人材を送り出す側の企業が負担する。 |

事業再編や組織変更に伴う退職対象者 |

一般紹介・登録型

「一般紹介・登録型」は、人材紹介サービスの中で最もポピュラーな形態です。このモデルでは、人材紹介会社が自社で運営する転職サイトやこれまでの実績を通じて集めた、膨大な数の登録者(求職者)データベースの中から、企業の求める要件に合致する人材を探し出して紹介します。

特徴とメリット:

このタイプの最大の強みは、スピード感と候補者の数です。すでに転職の意思を持っている、あるいは情報収集をしている「転職顕在層」が主なターゲットとなるため、企業の求人に対してスピーディーに候補者を紹介できます。若手から中堅層まで幅広い職種・キャリアの登録者がいるため、ポテンシャル採用や複数名の採用を計画している場合に特に有効です。多くの人材紹介会社がこの形態を採用しており、成功報酬型が基本のため、企業は低リスクで利用を開始できます。

デメリットと注意点:

一方で、候補者は自らの意思で登録しているため、同時に複数の人材紹介会社に登録し、複数の企業の選考を並行して進めているケースが少なくありません。そのため、選考のスピードが遅れると、他の企業に決まってしまう可能性があります。また、登録者の数が多いため、紹介される人材のスキルや意欲にばらつきが見られることもあります。担当となるコンサルタントとの間で、求める人物像のすり合わせを丁寧に行うことが、ミスマッチを防ぐ上で非常に重要です。

サーチ型・ヘッドハンティング型

「サーチ型(ヘッドハンティング型)」は、より能動的で専門性の高いアプローチを採るサービスです。「一般紹介・登録型」が”待ち”の姿勢であるのに対し、サーチ型は企業の特定の、そして多くは難易度の高い採用ニーズ(例:経営幹部、CTO、特定の技術分野の第一人者など)に応えるため、コンサルタントが自ら市場を調査し、最適な人材を”探し出し”てアプローチする“攻め”の採用手法です。

特徴とメリット:

サーチ型の最大のメリットは、通常の採用市場には現れない、極めて優秀な人材や希少なスキルを持つ人材にアクセスできる点です。ターゲットとなる人物は、現状の職務に満足しており、積極的に転職活動を行っていない「転職潜在層」であることがほとんどです。ヘッドハンターは、業界内のネットワーク、専門家コミュニティ、学会、SNSなど、あらゆる情報源を駆使して候補者をリストアップし、極秘に接触を図ります。これにより、競合他社で活躍しているキーパーソンや、特定の分野で高い評価を得ている専門家など、事業の成長を劇的に加速させる可能性のある人材の獲得が期待できます。

デメリットと注意点:

この手法は、高度なリサーチ能力と交渉力が求められるため、手数料は一般紹介型よりも高額になる傾向があります。また、採用の成否にかかわらず、契約時に「着手金(リテイナーフィー)」が必要となるケースが多く、企業側にも一定のリスクが伴います。候補者の探索からアプローチ、信頼関係の構築までに時間がかかるため、短期的な人材補充には向きません。長期的な視点で、経営の根幹に関わる重要なポジションを埋めるための戦略的な一手として活用されます。

再就職支援(アウトプレースメント)型

「再就職支援(アウトプレースメント)型」は、前述の2つとはサービスの目的と費用負担者が根本的に異なります。このサービスは、企業が人材を「採用」するためではなく、事業構造の変革や組織再編などの理由で、やむを得ず退職することになった従業員の「再就職を支援」するために利用されます。

特徴とメリット:

費用を負担するのは、人材を送り出す側の企業です。企業は、退職する従業員に対して、福利厚生の一環としてこのサービスを提供します。再就職支援会社は、対象となる従業員一人ひとりに対して、専門のカウンセラーを配置します。カウンセラーは、キャリアの棚卸し、自己分析、履歴書・職務経歴書の作成指導、面接トレーニング、求人情報の提供など、次のキャリアへ円滑に移行できるよう、精神面と実務面の両方から手厚くサポートします。

企業にとってのメリットは、従業員の円満な退職を促し、労使間のトラブルを未然に防ぐことです。また、従業員のキャリアを最後まで支援する姿勢を示すことで、企業の社会的責任(CSR)を果たし、社内外に対するブランドイメージの維持・向上にも繋がります。

デメリットと注意点:

これはあくまで退職者のための支援プログラムであり、新たな人材を採用するためのサービスではない点を明確に理解しておく必要があります。

人材紹介と他の採用手法との違い

採用活動には、人材紹介以外にも「人材派遣」や「求人広告」など、様々な手法が存在します。それぞれに特徴があり、目的や状況に応じて使い分けることが重要です。ここでは、人材紹介が他の主要な採用手法とどのように異なるのかを、契約形態、コスト、関与の深さなどの観点から比較し、解説します。

| 採用手法 | 雇用主 | 料金体系 | 採用プロセスへの関与 | 主なターゲット | 適したシーン |

|---|---|---|---|---|---|

| 人材紹介 | 採用企業 | 成功報酬型 | 母集団形成から内定後のフォローまで深く関与 | 転職潜在層・顕在層 | ・長期的な戦力となる正社員・契約社員の採用 ・専門職や管理職など、採用難易度の高いポジション ・採用工数を削減したい場合 |

| 人材派遣 | 派遣会社 | 時間給課金型 | 業務指示のみ(採用プロセスには関与しない) | 一時的な労働力 | ・繁忙期など、一時的な人員補充 ・産休・育休の代替要員 ・定型的な業務のアウトソーシング |

| 求人広告 | 採用企業 | 掲載課金型(一部成功報酬型もあり) | 母集団形成まで(応募者対応以降は自社で実施) | 転職顕在層 | ・幅広い層に公募したい場合 ・自社の知名度を活かして多数の応募者を集めたい場合 ・採用コストを抑えたい場合(ただしリスクあり) |

人材派遣との違い

人材紹介と人材派遣は、外部の人材を活用するという点では似ていますが、その本質は全く異なります。最大の違いは「雇用契約の当事者」が誰か、という点です。

- 人材紹介: 採用が決定した場合、求職者は採用企業と直接、雇用契約を結びます。つまり、採用された人はその企業の正社員または契約社員となります。人材紹介会社は、あくまで両者を引き合わせる役割に徹します。

- 人材派遣: 派遣スタッフは、派遣会社と雇用契約を結びます。そして、派遣会社から企業(派遣先)へ派遣され、派遣先の指揮命令のもとで業務を行います。給与の支払いや社会保険の手続きは、すべて雇用主である派遣会社が行います。

この雇用主の違いから、以下のような差異が生まれます。

契約期間: 人材紹介は、長期的な活躍を前提とした無期雇用(正社員)が中心です。一方、人材派遣は「3ヶ月更新」など、特定の期間を定めた有期雇用が基本であり、一時的な労働力の確保を目的としています。

目的と活用シーン:

人材紹介は、自社のカルチャーに根付き、将来の事業を担う中核人材を獲得するための「投資」と言えます。一方、人材派遣は、繁忙期や欠員補充など、一時的な業務量の増減に対応するための「コスト」として活用されるのが一般的です。

紹介予定派遣:

なお、両者のハイブリッドと言える「紹介予定派遣」という仕組みもあります。これは、まず派遣社員として一定期間(最長6ヶ月)就業し、その期間終了後に企業と本人の双方が合意すれば、直接雇用に切り替わるという制度です。企業にとっては、実際の働きぶりや人柄を見極めてから採用を決定できるメリットがあり、求職者にとっては、職場の雰囲気や仕事内容を体験してから入社を決められるメリットがあります。

求人広告との違い

求人広告は、自社の求人情報をWebサイトや雑誌などのメディアに掲載し、応募者を募る手法です。人材紹介との違いは、「採用プロセスへの関与度」と「料金体系」に顕著に表れます。

- 採用プロセスへの関与度:

- 人材紹介: 人材紹介会社は、候補者の募集からスクリーニング、面接調整、条件交渉、内定後のフォローまで、採用プロセス全体に深く関与し、企業をサポートします。

- 求人広告: 求人広告の役割は、基本的に「母集団形成(応募者を集めること)」までです。応募があった後の書類選考、面接、合否連絡などの実務は、すべて自社で行う必要があります。

- 料金体系:

- 人材紹介: 主に「成功報酬型」です。採用が成功するまで費用は発生しません。

- 求人広告: 主に「掲載課金型(前払い)」です。広告を掲載する時点で費用が発生し、応募者の数や採用の成否にかかわらず、料金は返金されません。

これらの違いから、以下のようなメリット・デメリットが生まれます。

コストとリスク: 人材紹介は、採用が決まらなければ費用がかからないため、コスト面でのリスクは低いと言えます。一方、求人広告は、数十万円から数百万円の費用を投じても、一人も採用できないリスクがあります。ただし、一人の採用あたりの単価で考えると、求人広告で多くの人を採用できた場合は、人材紹介よりもコストを抑えられる可能性があります。

ターゲット層: 求人広告は、自ら仕事を探している「転職顕在層」にアプローチするのに適しています。一方、人材紹介は、転職をまだ具体的に考えていない「転職潜在層」にも、コンサルタントを通じてアプローチできる強みがあります。特に、サーチ型の場合は、この潜在層へのアプローチが主となります。

採用工数: 人材紹介は、採用における多くの実務を代行してくれるため、人事担当者の工数を大幅に削減できます。求人広告は、多くの応募があった場合、そのすべてに対応する必要があり、人事担当者の負担が増大する可能性があります。

どちらの手法が優れているということではなく、自社の採用体制、予算、求める人材像、緊急度などを総合的に考慮し、最適な手法を選択、あるいは組み合わせて活用することが賢明です。

人材紹介の手数料

人材紹介サービスを利用する上で、企業担当者が最も気になる点の一つが「手数料」です。手数料の仕組みや相場を正しく理解しておくことは、適切な予算計画を立て、費用対効果の高い採用活動を行うために不可欠です。ここでは、人材紹介の手数料に関する具体的な情報を詳しく解説します。

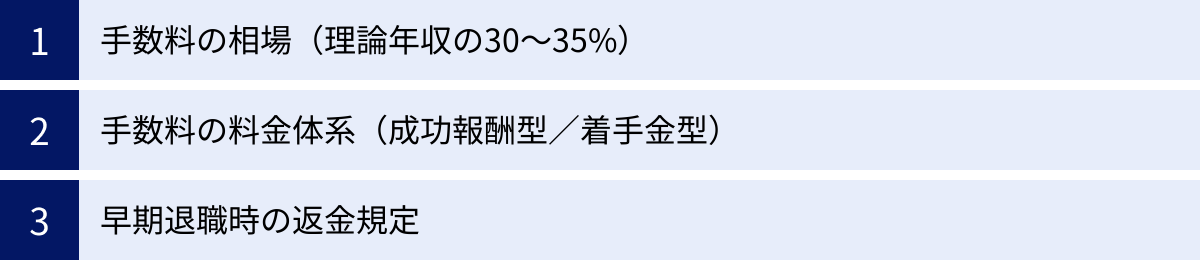

手数料の相場

人材紹介の成功報酬手数料は、一般的に「採用決定者の理論年収の30%~35%」が相場とされています。

- 理論年収とは: 理論年収は、採用決定者の入社後1年間に支払われると想定される年収額を指します。一般的には、「月次給与(基本給+諸手当)×12ヶ月+賞与(前年度実績などに基づいて算出)」で計算されます。通勤交通費などの実費精算される経費は含まないのが通常です。

- 計算例:

- 月給:40万円

- 想定賞与:120万円(月給の3ヶ月分など)

- 理論年収:(40万円 × 12) + 120万円 = 600万円

- 手数料(料率35%の場合):600万円 × 35% = 210万円

- 計算例:

この「30%~35%」という料率は、企業の採用ニーズや採用難易度、あるいは紹介される人材の職種や役職によって変動します。例えば、一般的な若手・中堅層であれば30%、専門性の高い技術職やマネジメント層、あるいは採用競合が激しい職種の場合は35%といった設定がされることが多いです。特に、希少な人材を獲得するエグゼクティブサーチ(ヘッドハンティング)の場合は、料率が40%以上になることもあります。

この手数料が高いと感じるかもしれませんが、これには人材紹介会社が提供する価値が反映されています。手数料には、企業の採用要件を深く理解するためのコンサルティング費用、広範なネットワークを駆使した候補者の探索(ソーシング)費用、候補者一人ひとりとのキャリア面談費用、選考プロセスの調整・管理費用、そして採用成功までの人件費やマーケティング費用など、採用を成功に導くためのあらゆる活動コストが含まれています。自社でこれら全てを行う場合の時間的・人的コストと比較衡量することが重要です。

手数料の料金体系

人材紹介の手数料体系は、主に「成功報酬型」と「着手金型」の2つに大別されます。

成功報酬型

成功報酬型は、紹介された候補者が企業に入社した時点で、初めて手数料が発生する料金体系です。現在、日本の人材紹介サービスの多くがこの形態を採用しています。

- メリット: 企業にとって最大のメリットは、採用が成功するまで一切費用がかからないため、初期投資のリスクがゼロに近いことです。求人広告のように「費用をかけたのに応募がなかった」という事態を避けられます。そのため、予算が限られている場合や、初めて人材紹介を利用する場合でも、安心して依頼できます。

- デメリット: 採用が成功しない限り、人材紹介会社は収益を得られません。そのため、採用難易度が非常に高い案件や、複数の紹介会社に同時に依頼している案件の場合、他の案件と比較して優先順位を下げられてしまう可能性がゼロではありません。これを防ぐためには、担当コンサルタントと良好な関係を築き、自社の魅力や採用への熱意をしっかりと伝えることが重要です。

着手金型

着手金型は、主に経営幹部や高度専門職などを対象としたサーチ型・ヘッドハンティング型のサービスで採用されることが多い料金体系です。リテイナーフィー契約とも呼ばれます。

この形態では、契約時(または業務開始時)に手数料の一部を「着手金」として支払い、採用が成功した際に残りの「成功報酬」を支払います。例えば、手数料総額が500万円の場合、「着手金として200万円、成功報酬として300万円」といった形になります。

- メリット: 着手金を支払うことで、人材紹介会社はその案件に対して専任のチームを編成し、集中的にリソースを投下してくれます。つまり、企業側の「本気度」が伝わり、人材紹介会社の高いコミットメントを引き出すことができます。市場に出てこない優秀な人材を、時間をかけてでも確実に獲得したい、という難易度の高い採用プロジェクトに適しています。

- デメリット: 仮に採用に至らなかった場合でも、支払った着手金は原則として返金されません。企業にとってはリスクの高い契約形態と言えます。そのため、着手金型のサービスを利用する際は、その人材紹介会社の実績やリサーチ能力、コンサルタントの質を慎重に見極める必要があります。

返金規定について

人材紹介サービスを利用する上で、手数料の料金体系と並んで必ず確認しなければならないのが「返金規定」です。これは、多額の手数料を支払って採用した人材が、残念ながら自己都合により早期に退職してしまった場合に、支払った手数料の一部が返金される制度です。

返金規定の内容は人材紹介会社によって異なりますが、一般的には、入社後の在籍期間に応じて返金額(または返金率)が段階的に設定されています。

- 返金規定の一般的な例:

- 入社後30日未満での退職:成功報酬の80%を返金

- 入社後31日以上90日未満での退職:成功報酬の50%を返金

- 入社後91日以上180日未満での退職:成功報酬の10%を返金

- 入社後181日以降での退職:返金なし

この期間や料率はあくまで一例であり、会社ごとに詳細な規定が定められています。また、返金の条件として「採用企業の責に帰すべき事由(例:労働条件の相違、ハラスメントなど)による退職ではないこと」といった条項が含まれているのが一般的です。

人材紹介会社と契約を締結する際には、基本契約書に記載されている返金規定の項目を隅々まで確認し、不明な点があれば必ず事前に質問・確認することが、後々のトラブルを防ぐために極めて重要です。

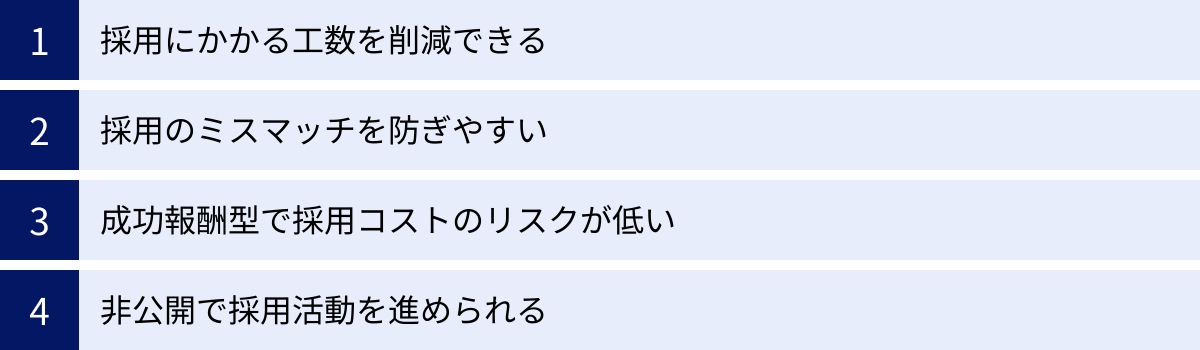

企業が人材紹介を利用する4つのメリット

多くの企業が人材紹介サービスを活用するのには、明確な理由があります。採用コストのリスクを抑えつつ、採用の質と効率を同時に高めることができるからです。ここでは、企業が人材紹介を利用することで得られる具体的な4つのメリットについて、掘り下げて解説します。

① 採用にかかる工数を削減できる

採用活動は、非常に多くの時間と労力を要する業務です。求人票の作成から始まり、候補者の募集(母集団形成)、膨大な数の応募書類の確認(スクリーニング)、候補者との面接日程調整、合否連絡、問い合わせ対応など、多岐にわたるタスクが存在します。特に、人事部門が少人数であったり、他の業務と兼任していたりする企業にとっては、これらの業務が大きな負担となります。

人材紹介サービスを利用する最大のメリットの一つは、これらの煩雑な採用業務の大部分を、プロフェッショナルである人材紹介会社に委託できる点にあります。

- 母集団形成とスクリーニングの代行: 自社で求人広告を出すと、時には数百通の応募が殺到することもあります。その全てに目を通し、要件に合致する候補者を見つけ出す作業は膨大です。人材紹介会社は、あらかじめ企業の要件を深くヒアリングした上で、それに合致する候補者のみを厳選して紹介してくれます。これにより、企業は質の高い候補者との面接に集中できます。

- 候補者とのコミュニケーション代行: 面接日程の調整は、候補者と面接官の双方のスケジュールを合わせる必要があり、非常に手間のかかる作業です。人材紹介会社は、この調整業務をすべて代行してくれます。また、給与や待遇といった、企業側からは直接切り出しにくいデリケートな条件の確認や交渉も、第三者であるエージェントが間に入ることでスムーズに進められます。

これらのサポートにより、人事担当者は、候補者の見極めや採用戦略の立案といった、本来注力すべきコア業務に時間とエネルギーを割くことができるようになります。結果として、採用活動全体の生産性が向上し、より良い人材の獲得に繋がるのです。

② 採用のミスマッチを防ぎやすい

採用における最大の失敗は、「期待して採用した人材が、入社後に期待通りの活躍をしてくれない」あるいは「早期に離職してしまう」といった「採用のミスマッチ」です。ミスマッチは、採用コストが無駄になるだけでなく、既存社員の士気低下や、再度採用活動を行う手間など、企業に多大な損失をもたらします。

人材紹介サービスは、この採用のミスマッチを軽減する上で非常に効果的です。その理由は、人材紹介会社のコンサルタントが、企業と求職者の間に立つ「客観的な第三者」として機能するからです。

- スキルとカルチャーの両面からのマッチング: 企業が自ら採用活動を行うと、どうしても履歴書や職務経歴書に書かれた「スキル」や「経験」といった目に見える要素に評価が偏りがちです。しかし、人材が定着し活躍するためには、企業の文化や価値観に合うかという「カルチャーフィット」が極めて重要です。人材紹介会社のコンサルタントは、企業からは事業戦略や組織風土を、求職者からはキャリア観や価値観、人柄をそれぞれ深くヒアリングします。その上で、スキル面だけでなく、カルチャー面でも高いマッチングが期待できる人材を推薦してくれます。

- 本音の橋渡し役: 選考の場では、企業も求職者も、互いに本音を言い出しにくい側面があります。例えば、求職者は「実際の残業時間は?」「給与交渉は可能か?」といった質問をしづらく、企業側も自社の課題や弱みを伝えにくいものです。人材紹介会社は、双方から個別に本音を引き出し、お互いの懸念点を解消するための橋渡し役を担います。これにより、入社前後のギャップが最小限に抑えられ、採用のミスマッチを防ぐことに繋がります。

③ 成功報酬型で採用コストのリスクが低い

多くの人材紹介サービスが採用している「成功報酬型」の料金体系は、企業にとって非常に大きなメリットです。前述の通り、これは紹介された候補者が内定を承諾し、実際に入社するまで、一切の費用が発生しない仕組みです。

このメリットは、特に採用予算が限られている中小企業やベンチャー企業にとって、計り知れない価値を持ちます。求人広告の場合、広告掲載時に数十万~数百万円の費用がかかりますが、結果として一人も採用できない可能性があります。これは企業にとって大きな損失リスクです。

しかし、成功報酬型の人材紹介であれば、費用が発生するのは採用という「成果」が得られた時だけです。つまり、コストが先行することなく、リスクを最小限に抑えながら採用活動を開始できます。これは、採用コストを「先行投資」ではなく「成果連動型の経費」として扱えることを意味し、費用対効果(ROI)の観点から非常に合理的です。万が一、紹介された人材が自社の要件に合わなかったり、選考の途中で辞退されたりしても、金銭的な損失は発生しません。この「コストリスクの低さ」が、多くの企業に人材紹介が選ばれる大きな理由となっています。

④ 非公開で採用活動を進められる

企業の採用活動の中には、社内外に公にしたくない「非公開求人」が存在します。人材紹介サービスは、こうした機密性の高い採用プロジェクトを進める上で、極めて有効な手段となります。

- 戦略的なポジションの採用: 新規事業の立ち上げ責任者、経営体制の変更に伴う役員の採用、特定の事業部門のテコ入れを図るための部長職の採用など、競合他社や取引先に知られると事業戦略が漏洩してしまうリスクのある求人は、非公開で進める必要があります。人材紹介会社に依頼すれば、公に情報を出すことなく、水面下で候補者へのアプローチが可能です。

- 特定のポジションへの応募殺到を避ける: 大手企業や人気企業の特定のポジションでは、公募をかけると応募が殺到し、人事担当者の業務が麻痺してしまうことがあります。このような場合、あらかじめ人材紹介会社に依頼し、要件に合致する候補者のみを少数紹介してもらうことで、効率的に選考を進めることができます。

- 現職の役職者の後任探し: 在籍中の役職者の後任を探す場合など、社内の従業員に不安を与えかねない採用も、極秘裏に進める必要があります。人材紹介は、こうしたデリケートな採用ミッションを遂行するための最適な手法です。

このように、機密情報を保持しながら戦略的な採用を行える点は、他の採用手法にはない、人材紹介ならではの大きなメリットと言えるでしょう。

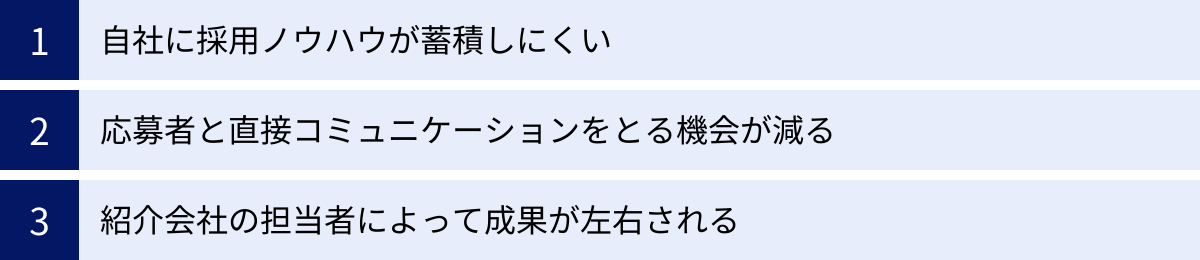

企業が人材紹介を利用する3つのデメリット・注意点

人材紹介は多くのメリットを持つ一方で、その特性を理解せずに利用すると、期待した成果が得られない可能性もあります。ここでは、人材紹介を利用する際に考慮すべき3つのデメリットと、それらに対処するための注意点を解説します。

① 自社に採用ノウハウが蓄積しにくい

人材紹介サービスは、採用実務の多くを代行してくれるため非常に効率的ですが、その反面、採用プロセスを外部に依存しすぎることで、自社内に採用に関する知見やノウハウが蓄積しにくいというデメリットがあります。

例えば、どのような媒体や手段を使えば自社の求める人材層にアプローチできるのか、候補者を引きつけるためのスカウト文面の書き方、効果的な母集団形成の方法といった、採用活動の根幹となるノウハウは、自社で試行錯誤を繰り返す中で培われるものです。人材紹介に全面的に頼ってしまうと、これらの経験を積む機会が失われ、長期的に見ると自社の採用力が低下してしまう恐れがあります。将来的に採用活動を内製化したいと考えている場合、この点は特に注意が必要です。

【対策】

このデメリットを克服するためには、人材紹介会社を単なる「アウトソーシング先」や「業者」として捉えるのではなく、「採用戦略を共にするパートナー」と位置づけることが重要です。

- 定期的な情報交換: 担当コンサルタントと定期的にミーティングの場を設け、「どのような人材が現在の市場に多いのか」「自社の求人に対する候補者の反応はどうか」「競合他社はどのような条件を提示しているのか」といった市場の動向について、積極的に情報を引き出しましょう。

- フィードバックの共有: 紹介された候補者がなぜ採用に至ったのか(あるいは至らなかったのか)を具体的にフィードバックすることで、人材紹介会社は次の紹介の精度を高めることができます。同時に、自社内でも「どのような点が評価され、どのような点が懸念されたのか」という選考基準が明確になり、それがノウハウとして蓄積されます。

- 成功・失敗要因の分析: 採用が成功した場合は、その成功要因を分析し、自社の魅力や強みを再認識します。失敗した場合は、その原因を分析し、次回の採用活動に活かす。このPDCAサイクルを人材紹介会社と共に回していく意識が、ノウハウ蓄積の鍵となります。

② 応募者と直接コミュニケーションをとる機会が減る

人材紹介を利用した場合、書類選考から内定承諾までの候補者とのやり取りは、基本的にすべて人材紹介会社のコンサルタントが仲介します。これにより採用工数は削減できますが、一方で、企業が候補者と直接コミュニケーションをとる機会が、面接の場などに限定されてしまうという側面があります。

面接というフォーマルな場だけでは、候補者の細かなニュアンスや人柄、仕事に対する熱意といった、定性的な情報を十分に汲み取ることが難しい場合があります。メールの文面や電話での応対など、何気ないやり取りの中から感じ取れる候補者の「素顔」に触れる機会が減ることで、カルチャーフィットの見極めが難しくなる可能性も否定できません。また、候補者側も、企業の担当者と直接話す機会が少ないと、企業の雰囲気を感じ取りにくく、入社意欲が高まりにくいケースもあります。

【対策】

この課題に対しては、選考プロセスの中に、企業と候補者が直接、そしてフランクに対話できる機会を意図的に設けることが有効です。

- カジュアル面談の実施: 本格的な選考に入る前に、現場の社員やマネージャーが候補者と気軽に話せる「カジュアル面談」の場を設定します。これにより、候補者はリラックスした雰囲気で質問ができ、企業側も候補者の人柄をより深く理解できます。

- 面接時間の有効活用: 面接の冒頭や最後に、意図的に雑談の時間を設けたり、「何か気になることはありませんか?」とオープンな質問を投げかけたりして、候補者が本音を話しやすい雰囲気作りを心がけましょう。

- 複数回の面接と多様な面接官: 一度の面接で判断するのではなく、複数回の面接を設定し、人事担当者だけでなく、現場のメンバーや役員など、様々な立場の社員と話す機会を提供することで、多角的に候補者を理解し、同時に入社後の働くイメージを具体的に持ってもらうことができます。

③ 紹介会社の担当者によって成果が左右される

これは、人材紹介を利用した多くの企業が実感する、最も大きな課題かもしれません。人材紹介サービスの質は、担当してくれるコンサルタント個人のスキル、経験、そして自社に対する理解度に大きく依存します。

優秀なコンサルタントは、企業の事業内容や文化を深く理解し、的確な候補者をスピーディーに紹介してくれます。しかし、経験が浅かったり、業界知識が乏しかったり、あるいは自社への理解が不十分な担当者に当たってしまうと、求人要件からズレた候補者ばかり紹介されたり、連絡が遅かったりと、採用活動が全く進まないという事態に陥りかねません。同じ人材紹介会社であっても、担当者が変わるだけで成果が劇的に変化することは珍しくありません。

【対策】

担当者による「当たり外れ」のリスクを最小限に抑えるためには、企業側からの積極的な働きかけが不可欠です。

- キックオフミーティングの徹底: 契約後、最初の打ち合わせ(キックオフミーティング)が最も重要です。求人票に書かれている情報だけでなく、募集の背景にある事業課題、チームの雰囲気、どのような人物に入社してほしいかという具体的なペルソナ像などを、熱意をもって伝えましょう。担当者の理解度を測る良い機会にもなります。

- 定期的な進捗確認とフィードバック: 「紹介の質が低い」と感じた場合は、それを放置せず、具体的に「どの点が要件と合っていなかったのか」を丁寧にフィードバックします。これにより、担当者は軌道修正を図ることができます。

- 担当者の変更依頼: いくらフィードバックをしても改善が見られない場合は、遠慮なく担当者の変更を申し出ることも選択肢の一つです。それでも状況が変わらないのであれば、その人材紹介会社との契約を見直し、他の会社に切り替える判断も必要です。

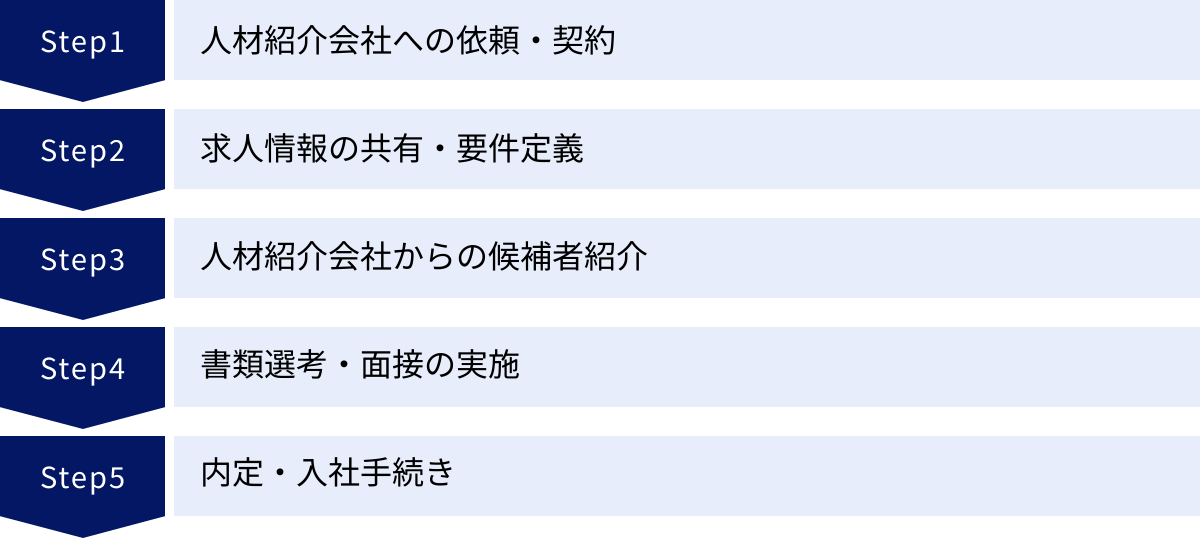

人材紹介サービスの利用の流れ【5ステップ】

実際に人材紹介サービスを利用する際、どのような手順で進んでいくのでしょうか。ここでは、企業が人材紹介会社に依頼してから、採用が決定するまでの具体的な流れを5つのステップに分けて解説します。この全体像を把握しておくことで、スムーズに採用活動を進めることができます。

① 人材紹介会社への依頼・契約

まず、自社の採用課題や求める人材像に合致しそうな人材紹介会社をいくつかリストアップし、問い合わせをします。Webサイトの問い合わせフォームや電話でコンタクトを取ると、担当者から連絡があり、サービス説明のためのアポイントが設定されます。

この面談では、人材紹介会社の担当者から、サービスの特徴、強みを持つ業界・職種、料金体系、返金規定などについて詳しい説明を受けます。企業側も、自社の事業内容や採用課題を伝え、信頼できるパートナーとなり得るかを見極めます。

サービス内容に納得できれば、「基本契約書」を締結します。この契約書には、成功報酬の料率や理論年収の定義、返金規定といった非常に重要な項目が記載されています。契約内容を隅々まで確認し、不明な点や疑問点は必ずこの段階で解消しておくことが、後のトラブルを避けるために不可欠です。複数の会社と並行して契約することも一般的です。

② 求人情報の共有・要件定義

契約締結後、具体的な求人案件の依頼に移ります。まずは、募集ポジションの「求人票(ジョブディスクリプション)」を人材紹介会社に提出します。

しかし、採用成功のためには、求人票を渡すだけでは不十分です。最も重要なのは、担当コンサルタントとの「キックオフミーティング(求人要件のすり合わせ)」です。この場で、求人票のテキスト情報だけでは伝わらない、以下のような「生の情報」を共有することが、マッチングの精度を飛躍的に高めます。

- 募集背景: なぜこのポジションを募集するのか?(欠員補充、事業拡大、新規プロジェクトのためなど)

- 具体的な業務内容: 入社後、具体的にどのようなミッションを担い、どのような業務に取り組むのか?

- 必須条件(Must)と歓迎条件(Want): 譲れないスキル・経験と、あれば尚良いスキル・経験の切り分け。

- 求める人物像(ペルソナ): スキル面だけでなく、どのような性格や価値観を持つ人がチームにフィットするか。

- 組織・チームの雰囲気: 部署の人数、年齢構成、カルチャー、上司となる人の人柄など。

- キャリアパスと企業の魅力: 入社後のキャリアの可能性や、自社の強み、働く魅力など。

この要件定義の解像度が高ければ高いほど、コンサルタントは自社の「代理人」として、的確な候補者を探し出すことができます。

③ 人材紹介会社からの候補者紹介

要件定義が完了すると、人材紹介会社は自社のデータベースやネットワークを駆使して候補者の探索を開始します。そして、要件に合致すると判断した候補者が見つかると、企業に紹介してくれます。

通常、「履歴書」「職務経歴書」といった応募書類と合わせて、「推薦状(紹介状)」が送られてきます。この推薦状は非常に重要で、コンサルタントが候補者と面談した上で、その人物の強み、転職理由、懸念点、そしてなぜこの企業に推薦するのか、といった客観的な所見がまとめられています。書類だけでは読み取れない候補者の人柄やポテンシャルを理解する上で、貴重な情報源となります。

④ 書類選考・面接の実施

紹介された候補者の情報をもとに、社内で書類選考を行います。選考結果(合格・不合格)は、人材紹介会社の担当者に伝えます。不合格の場合は、「なぜ見送りなのか」という理由を具体的にフィードバックすることが重要です。例えば、「〇〇の経験は素晴らしいが、今回は△△のスキルを持つ方を優先したいため」といった具体的なフィードバックは、次の紹介の精度向上に繋がります。

書類選考を通過した候補者とは、面接を行います。面接の日程調整は、候補者と面接官の空き時間を人材紹介会社に伝えるだけで、すべて代行してくれます。

面接当日は、事前に共有された情報をもとに、候補者のスキルや経験、人柄を深く見極めます。面接後も、合否の結果と、「面接でどのような印象を持ったか」「どの点が良かったか」「どこに懸念を感じたか」といったフィードバックを迅速に共有することが、候補者の志望度を維持し、次の選考をスムーズに進めるための鍵となります。

⑤ 内定・入社手続き

複数回の面接を経て、採用したい候補者が決まったら、人材紹介会社を通じて「内定」の通知を出します。この際、給与、役職、入社日といった具体的な労働条件を提示します。

候補者が提示された条件に難色を示した場合や、給与交渉を希望した場合など、デリケートな条件交渉も人材紹介会社が間に入って調整してくれます。第三者が介在することで、双方の主張を冷静に整理し、着地点を見つけやすくなります。

候補者が内定を承諾したら、雇用契約の締結に進みます。多くの人材紹介会社は、候補者が円満に現職を退職できるよう、退職交渉のアドバイスなども行い、入社日までしっかりとフォローしてくれます。

そして、候補者が実際に入社したことを確認した後、契約に基づいて人材紹介会社に成功報酬を支払います。これで、一連の採用プロセスは完了となります。

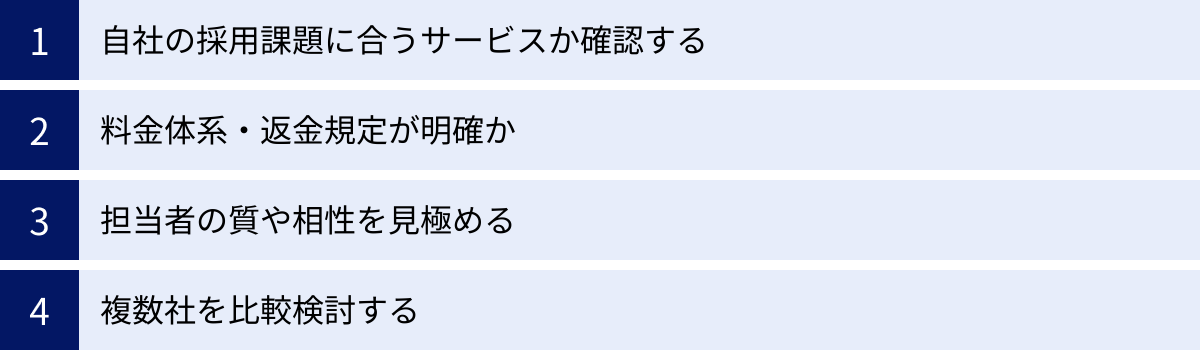

失敗しない人材紹介会社の選び方4つのポイント

人材紹介の成否は、どの会社をパートナーに選ぶかに大きく左右されます。数多くの人材紹介会社の中から、自社にとって最適な一社を見つけ出すためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、会社選びで失敗しないための4つのポイントを解説します。

① 自社の採用課題に合うサービスか確認する

人材紹介会社には、それぞれ得意とする領域や特徴があります。自社の採用ニーズと、紹介会社の強みが合致しているかを確認することが、最初のステップです。

- 総合型か、特化型か:

- 総合型: 幅広い業界・職種をカバーしており、登録者数も多いのが特徴です。様々なポジションを同時に募集したい場合や、若手からミドル層まで幅広い層をターゲットにする場合に適しています。

- 特化型: IT・Web業界、医療業界、管理部門(経理・人事など)、ハイクラス層など、特定の分野に専門特化しています。専門知識を持ったコンサルタントが在籍しており、ニッチな職種や専門性の高い人材を探している場合に非常に強力です。例えば、ITエンジニアを採用したいのであればIT特化型のエージェント、経営幹部を探しているのであればエグゼクティブサーチに強みを持つエージェントを選ぶのが定石です。

- 得意な職種・役職: 総合型のエージェントであっても、社内には業界・職種別のチームがあり、それぞれに得意・不得意が存在します。自社が募集したい職種の採用実績が豊富かどうかを、事前に確認しましょう。公式サイトの導入事例(※特定企業名ではなく、どのような課題を解決したかという内容)や、担当者へのヒアリングで判断できます。

② 料金体系・返金規定が明確か

コストに関する取り決めは、後々のトラブルを避けるために最も慎重に確認すべき項目です。契約を結ぶ前に、以下の点を必ず書面で確認し、不明点はクリアにしておきましょう。

- 手数料率: 成功報酬の手数料は何パーセントか。

- 理論年収の算出方法: 手数料の算出根拠となる理論年収に、何が含まれ、何が含まれないのか(例:固定残業代、インセンティブ、賞与の計算方法など)を正確に把握します。

- 返金規定の詳細: 早期退職が発生した場合の返金条件はどのようになっているか。在籍期間に応じた返金率や、返金が適用される条件・適用されない条件(会社都合退職の場合など)を細かく確認します。

- その他の費用: 基本的に成功報酬のみですが、サーチ型の場合は着手金が発生することがあります。それ以外に追加費用が発生する可能性がないかを確認します。

これらの条件は、口頭での確認だけでなく、必ず契約書に明記されていることを確認してください。誠実な人材紹介会社であれば、これらの質問に対して明確かつ丁寧に回答してくれるはずです。

③ 担当者の質や相性を見極める

前述の通り、人材紹介の成果は担当コンサルタントの力量に大きく依存します。契約前の打ち合わせは、サービス内容を理解する場であると同時に、担当者自身の質や、自社との相性を見極める絶好の機会です。以下の点に注目してみましょう。

- 業界・職種への理解度: 自社の事業内容や、募集職種に関する専門的な会話がスムーズにできるか。業界の動向や専門用語を理解しているかは、的確な人材を紹介してもらうための大前提です。

- ヒアリング能力: こちらの話をただ聞くだけでなく、事業課題や求める人物像の背景にあるものを、鋭い質問を投げかけることで深く掘り下げようとしてくれるか。ヒアリング能力の高さは、マッチング精度に直結します。

- コミュニケーションの質: レスポンスは迅速か。説明は分かりやすく論理的か。こちらの意図を正確に汲み取ってくれるか。信頼関係を築ける相手かどうかを見極めます。

- 熱意と誠実さ: 自社の採用を成功させたいという熱意が感じられるか。メリットだけでなく、市場の厳しさなど、伝えるべきことを誠実に伝えてくれるかも重要なポイントです。

「この人になら自社の採用を任せられる」と心から思える担当者を見つけることが、成功への近道です。

④ 複数社を比較検討する

最初から1社に絞り込むのは得策ではありません。手間はかかりますが、最低でも2~3社の材紹介会社とコンタクトを取り、話を聞いて比較検討することを強く推奨します。

複数社を比較することで、以下のようなメリットがあります。

- 各社の強み・弱みがわかる: A社は若手層に強い、B社はITエンジニアに特化している、C社は担当者の業界知識が深いなど、各社の特徴が相対的に見えてきます。

- 相場感がわかる: 手数料率やサービス内容の標準的なレベルがわかり、特定の会社が提示する条件が妥当かどうかを判断しやすくなります。

- 担当者との相性を比較できる: 複数の担当者と話すことで、どの担当者が最も自社のことを理解し、熱心に対応してくれそうかを見極めることができます。

- 紹介チャネルの複数確保: 1社だけに依存すると、紹介が滞った場合のリスクが大きくなります。複数の会社と契約しておくことで、より多くの候補者と出会う機会を確保できます。

これらのポイントを踏まえ、総合的に判断することで、自社の採用活動を成功に導くための最適なパートナーを見つけることができるでしょう。

おすすめの人材紹介会社10選

ここでは、多くの企業から支持されている代表的な人材紹介会社を10社紹介します。それぞれに異なる強みや特徴があるため、自社の採用ニーズに合わせて比較検討する際の参考にしてください。

(※各社のサービス内容や特徴は、2024年5月時点の各社公式サイトの情報を基に記述しています。)

| サービス名 | タイプ | 主な強み・特徴 |

|---|---|---|

| リクルートエージェント | 総合型 | 業界No.1の登録者数と圧倒的な求人数。全業界・全職種を網羅。 |

| doda | 総合型 | 転職サイトとエージェントサービスを連携。若手からハイクラスまで幅広く対応。 |

| マイナビエージェント | 総合型 | 20代・第二新卒に強み。中小企業の採用支援も手厚い。 |

| パソナキャリア | ハイクラス特化型 | 年収800万円以上のハイクラス層が中心。女性のキャリア支援にも定評。 |

| JACリクルートメント | ハイクラス特化型 | 管理部門・専門職、外資系・グローバル企業に特化。コンサルタントの質が高い。 |

| レバテックキャリア | IT特化型 | ITエンジニア・クリエイター専門。業界知識の深いコンサルタントが多数在籍。 |

| Geekly | IT特化型 | IT・Web・ゲーム業界に特化。スピーディーなマッチングが強み。 |

| MS-Japan | 管理部門特化型 | 経理・財務・人事・法務・士業(弁護士、公認会計士など)のプロフェッショナル人材に特化。 |

| type転職エージェント | 総合型(IT・営業系に強み) | 首都圏を中心としたIT、営業、企画・管理系の職種に強み。丁寧なカウンセリングが特徴。 |

| エンワールド・ジャパン | ハイクラス特化型 | 外資系・日系グローバル企業の中核を担うミドル~ハイクラス人材に特化。 |

① リクルートエージェント

業界最大手として、圧倒的な登録者数と求人数を誇る総合型人材紹介サービスです。あらゆる業界・職種を網羅しており、若手ポテンシャル層から経営幹部まで、幅広い採用ニーズに対応できるのが最大の強みです。長年の実績で培われたノウハウと、各業界に精通したキャリアアドバイザーによる手厚いサポートが特徴です。まずは広く候補者を探したい、という場合に最初に相談すべき一社と言えるでしょう。(参照:リクルートエージェント 法人向けサイト)

② doda

パーソルキャリア株式会社が運営する、リクルートエージェントと並ぶ国内最大級の総合型人材紹介サービスです。「doda」という一つのブランドで転職サイト、エージェントサービス、スカウトサービスなどを展開しており、多角的なアプローチが可能です。幅広い層の登録者を抱えており、企業の多様な採用課題に対して柔軟なソリューションを提案できる点が強みです。(参照:doda 採用ご担当者様へ)

③ マイナビエージェント

株式会社マイナビが運営しており、特に20代~30代前半の若手社会人や第二新卒の採用に強みを持つ総合型人材紹介サービスです。「マイナビ」ブランドの知名度から、質の高い若手層の登録が豊富です。また、各業界の採用事情に精通した専任アドバイザーが、中小企業の採用も手厚くサポートしてくれる点に定評があります。次世代を担う若手人材の獲得を目指す企業におすすめです。(参照:マイナビエージェント 企業様向けサイト)

④ パソナキャリア

株式会社パソナが運営する、ハイクラス人材に特化した人材紹介サービスです。管理職、専門職、グローバル人材など、企業の成長を牽引する即戦力人材の紹介に強みを持っています。特に、取引実績企業の約7割がメーカーであるなど、製造業の技術職や管理職の採用実績が豊富です。また、女性の活躍推進にも力を入れており、女性管理職の採用を検討している企業にも適しています。(参照:パソナキャリア 法人のお客様)

⑤ JACリクルートメント

管理部門(経理・人事など)、専門職、そして外資系・グローバル企業の採用において、業界トップクラスの実績を持つハイクラス特化型の人材紹介会社です。コンサルタントが企業と求職者の両方を担当する「両面型」のスタイルを採用しており、双方のニーズを深く理解した上での精度の高いマッチングが特徴です。語学力を活かせるポジションや、専門性の高いミドル~エグゼクティブクラスの採用に絶大な強みを発揮します。(参照:JAC Recruitment 企業ご担当者様)

⑥ レバテックキャリア

レバレジーズ株式会社が運営する、ITエンジニアとクリエイターの採用に特化した人材紹介サービスです。業界を熟知した専門のコンサルタントが、技術的なスキルセットまで深く理解した上でマッチングを行うため、ミスマッチが少ないと評判です。最新技術に精通したハイスキルなエンジニアから、Webデザイナー、ディレクターまで、IT・Web分野のあらゆる採用ニーズに応えます。(参照:レバテックキャリア 採用をご検討の企業様へ)

⑦ Geekly

株式会社Geeklyが運営する、IT・Web・ゲーム業界に特化した人材紹介サービスです。独自のノウハウに基づき、候補者のスキルや経験を多角的に分析し、企業との高いマッチングを実現します。特に、スピーディーな対応に定評があり、急な人員補充にも迅速に対応できる体制が整っています。IT業界での採用をスピーディに進めたい企業にとって、力強いパートナーとなるでしょう。(参照:Geekly(ギークリー)法人企業様向けページ)

⑧ MS-Japan

株式会社MS-Japanが運営する、経理・財務・人事・法務といった管理部門と、弁護士・公認会計士・税理士などの士業に特化した人材紹介サービスです。この分野では国内最大級の登録者ネットワークを誇り、高い専門性を持つ人材の採用において圧倒的な実績があります。CFOや管理部長候補など、企業の経営基盤を支える重要なポジションの採用に最適です。(参照:MS-Japan 企業様向けページ)

⑨ type転職エージェント

株式会社キャリアデザインセンターが運営する人材紹介サービスで、特に首都圏のITエンジニア、営業職、企画・管理系の職種に強みを持っています。長年の転職支援で培ったノウハウを活かし、一人ひとりのキャリアに寄り添った丁寧なカウンセリングと、企業への的確なマッチングに定評があります。一都三県で質の高い人材を求めている企業におすすめです。(参照:type転職エージェント 法人のお客様へ)

⑩ エンワールド・ジャパン

エンワールド・ジャパン株式会社が運営する、外資系企業および日系グローバル企業における、ミドル~ハイクラスの人材紹介に特化したサービスです。グローバルな環境で活躍できるバイリンガル人材や、専門性の高いプロフェッショナル人材の採用に強みを持っています。海外展開を加速させたい企業や、多様なバックグラウンドを持つ人材を組織に加えたい場合に頼りになる存在です。(参照:エンワールド・ジャパン 採用をご検討の企業様へ)

自社に合った人材紹介で採用を成功させよう

本記事では、人材紹介の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、手数料、そして失敗しないための選び方まで、多角的に解説してきました。

人材紹介は、採用活動における多くの課題を解決し、企業の成長を加速させるための強力なツールです。採用にかかる膨大な工数を削減し、人事担当者がコア業務に集中できる環境を整え、採用のミスマッチを防ぎ、時には事業戦略の根幹に関わる重要なポジションを非公開で獲得することも可能にします。

しかし、その効果を最大限に引き出すためには、サービスの特性を正しく理解し、自社の採用課題や求める人材像に合致したパートナーを選ぶことが不可欠です。総合型と特化型、どちらが自社のニーズに合っているのか。手数料や返金規定は納得できる内容か。そして何より、信頼できる担当者と出会えるか。これらの点を慎重に見極めることが、採用成功への第一歩となります。

最も重要な心構えは、人材紹介会社を単なる「業者」や「下請け」として扱うのではなく、同じゴールを目指して共に汗を流す「戦略的パートナー」と位置づけることです。自社のビジョンや課題をオープンに共有し、担当コンサルタントと密に連携を取りながら二人三脚で採用活動を進める。その姿勢こそが、彼らのポテンシャルを最大限に引き出し、最終的に自社にとって最高のタレントとの出会いを実現する鍵となるでしょう。

この記事で得た知識を活用し、ぜひ貴社に最適な人材紹介サービスを見つけ、採用活動を成功に導いてください。