現代の採用活動において、企業の顔となる「採用サイト」の重要性はますます高まっています。求職者の多くが、企業の公式情報源として採用サイトを訪れ、働く環境や企業文化、ビジョンへの共感を深めてから応募を決定するからです。優れた採用サイトは、単なる情報提供の場に留まらず、企業の魅力を伝え、求める人材を引き寄せる強力なブランディングツールとなります。

しかし、いざ採用サイトを制作しようと思っても、「何から始めれば良いのか分からない」「どの制作会社に依頼すれば良いのか」「費用はどれくらいかかるのか」といった疑問や不安を抱える担当者の方は少なくありません。

本記事では、採用サイトの基本的な役割から、制作するメリット・デメリット、費用相場、そして自社に最適な制作会社を選ぶための具体的なポイントまで、網羅的に解説します。さらに、2024年の最新情報に基づき、実績や強み別に厳選したおすすめの採用サイト制作会社15選もご紹介します。この記事を読めば、採用サイト制作に関するあらゆる疑問が解消され、採用成功に向けた確かな一歩を踏み出せるはずです。

目次

そもそも採用サイトとは?

採用サイトとは、企業が採用活動を目的として運営するウェブサイトのことです。求職者(新卒・中途)をメインターゲットとし、自社の事業内容、企業理念、文化、働く環境、社員の声、募集要項といった、求職者が知りたい情報を集約して発信します。単に求人情報を掲載するだけでなく、企業の魅力を多角的に伝え、求職者の入社意欲を高めるための戦略的なコミュニケーションツールとしての役割を担います。コーポレートサイトが株主や顧客、取引先など幅広いステークホルダーを対象としているのに対し、採用サイトは「求職者」に特化している点が大きな違いです。

採用サイトの目的と役割

採用サイトが担う目的と役割は多岐にわたりますが、主に以下の4つに集約されます。

- 魅力的な情報発信による母集団形成:

求職者が企業の情報を得る際、まず訪れるのが採用サイトです。ここでは、求人媒体の限られたスペースでは伝えきれない、企業の詳細な情報や独自の魅力を自由に発信できます。例えば、社員のリアルな一日を追ったドキュメンタリー動画や、部署横断プロジェクトの裏側を描いたストーリー、オフィスの雰囲気が伝わる360度ビューなど、多様なコンテンツを通じて企業の魅力を訴求します。これにより、企業のファンを増やし、質の高い応募者(母集団)を形成することが第一の目的です。 - 採用ブランディングの確立:

「この会社で働きたい」という強い動機を求職者に与えるためには、採用におけるブランディングが不可欠です。採用サイトは、デザインのトーン&マナー、使用する写真や言葉遣い、発信するメッセージなどを通じて、企業独自の世界観や価値観(=ブランド)を表現する最適なプラットフォームです。一貫したブランドイメージを発信し続けることで、他社との差別化を図り、企業の理念や文化に共感する人材を引き寄せることができます。 - 入社後ミスマッチの防止:

採用活動における大きな課題の一つが、入社後のミスマッチです。期待と現実のギャップは、早期離職の主な原因となります。採用サイトでは、仕事のやりがいや魅力だけでなく、厳しさや困難な側面、企業の課題といった「リアルな情報」も包み隠さず提供することが重要です。働く環境、キャリアパス、評価制度などを具体的に示すことで、求職者は入社後の自分を具体的にイメージできます。情報の透明性を高めることで、相互の理解を深め、ミスマッチを未然に防ぐ役割を果たします。 - 採用活動の効率化:

採用サイトは、24時間365日、企業の代わりに求職者へ情報を提供し続ける「オンライン説明会」のような存在です。よくある質問(FAQ)ページを充実させれば、人事担当者が個別に対応する時間を削減できます。また、エントリーフォームを設置し、応募者情報を一元管理することで、選考プロセスをスムーズに進めることが可能です。さらに、サイトへのアクセス解析を行えば、どの情報がよく見られているか、どのようなキーワードで流入しているかを把握し、データに基づいた効率的な採用戦略の立案に繋げられます。

求人媒体との違い

採用活動において、求人媒体(リクナビやマイナビ、dodaといったナビサイトや転職サイト)の活用も一般的ですが、採用サイトとはその目的や特性が大きく異なります。両者の違いを理解し、適切に使い分けることが採用成功の鍵となります。

| 比較項目 | 採用サイト | 求人媒体 |

|---|---|---|

| 目的 | 企業の魅力訴求、ブランディング、ミスマッチ防止 | 広範囲への求人情報の告知、短期的な母集団形成 |

| 情報量と表現の自由度 | 無制限。動画、ブログ、写真など多様な表現が可能。デザインも自由。 | 制限あり。フォーマットが固定されており、文字数や画像数に制約がある。 |

| ターゲット | 企業の理念や文化に共感する、質の高い潜在層・顕在層 | 幅広い業界・職種を検索する、不特定多数の求職者 |

| コスト構造 | 初期制作費+運用費(サーバー代、更新費など)。長期的にはコストを抑えられる可能性。 | 掲載料、成功報酬など。掲載期間やプランに応じて費用が発生。 |

| 情報資産としての価値 | 永続的に蓄積される。コンテンツは自社の資産となる。 | 掲載期間が終了すると情報が消える。資産にはならない。 |

| 他社との比較 | 自社サイト内で完結するため、比較されにくい。 | 同一プラットフォーム上に競合他社が多数掲載されており、比較されやすい。 |

端的に言えば、求人媒体が「認知獲得と短期的な応募者集め」を得意とする「広告」であるのに対し、採用サイトは「企業の深い理解と入社意欲の醸成」を目的とした「オウンドメディア(自社媒体)」です。

求人媒体は、魚が多くいる大きな「釣り堀」に例えられます。多くの求職者にアプローチできる反面、競合も多く、給与や待遇といった条件面で比較されがちです。一方、採用サイトは、自社の魅力を詰め込んだこだわりの「専用釣り堀」です。訪れる人は限られるかもしれませんが、その企業の理念や文化という「特別なエサ」に惹かれた、熱意の高い魚(=求職者)が集まりやすくなります。

現代の採用戦略では、この二つを連携させることが非常に重要です。求人媒体やSNS広告で広く認知を獲得し、興味を持った求職者を詳細な情報が満載の採用サイトへ誘導する。そして、採用サイトで企業の魅力を深く伝え、応募へと繋げる、という流れが理想的な形と言えるでしょう。

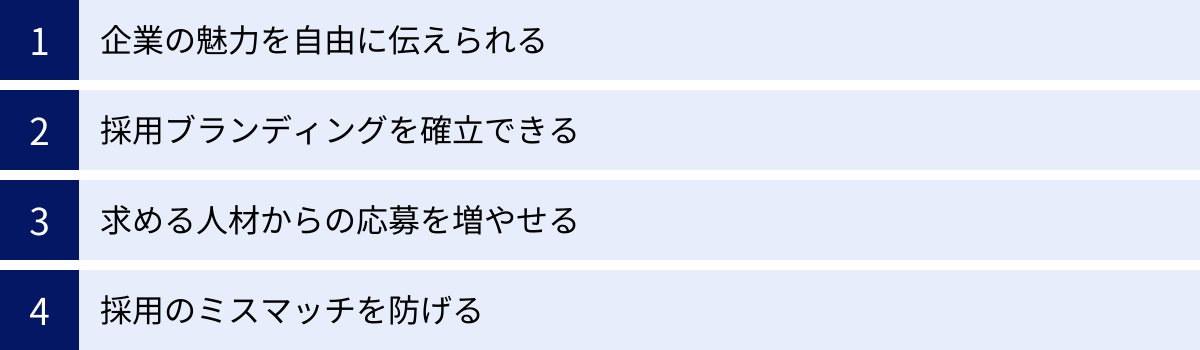

採用サイトを制作するメリット

採用サイトを制作することは、単に求人情報をオンラインに掲載する以上の、多くの戦略的なメリットを企業にもたらします。コストや手間がかかる一方で、それを上回る価値を生み出す可能性を秘めています。ここでは、採用サイトを持つことの具体的なメリットを4つの側面から詳しく解説します。

企業の魅力を自由に伝えられる

採用サイト最大のメリットは、情報の発信において圧倒的な自由度を持つ点です。求人媒体のように定められたフォーマットや文字数制限に縛られることなく、自社の伝えたい魅力を、最適な方法で、好きなだけ表現できます。

- デザインの自由度: コーポレートカラーやブランドイメージに合わせた独自のデザインを展開できます。洗練されたデザインは企業の先進性を、温かみのあるデザインはアットホームな社風を、といったように、視覚的に企業文化を伝え、求職者の第一印象を大きく左右します。

- コンテンツの自由度: 記事形式の社員インタビューはもちろん、動画コンテンツも効果的です。例えば、「社長が自社の未来を熱く語るメッセージ動画」や「若手社員の一日を追ったVlog風動画」、「プロジェクト成功の裏側を再現したドキュメンタリームービー」など、映像ならではの臨場感と情報量で、文章だけでは伝わらない情熱や職場のリアルな雰囲気を届けられます。

- 情報量の自由度: 求人媒体では数行でしか説明できない福利厚生も、採用サイトなら専用ページを設けて詳細に解説できます。「独自の研修制度」や「ユニークな社内イベント」、「キャリア支援制度」など、一つひとつの制度に込められた想いや背景を丁寧に説明することで、求職者はその企業で働くことの具体的なメリットを深く理解できます。

このように、伝えたいメッセージに合わせて表現方法を自由にカスタマイズできるため、他社との差別化を図り、求職者の記憶に残る強い印象を与えることが可能になります。

採用ブランディングを確立できる

採用ブランディングとは、「あの会社で働きたい」と求職者に思わせるための、企業の魅力づくりの活動です。採用サイトは、この採用ブランディングを推進するための中核的な拠点となります。

一貫したメッセージとビジュアルを通じて、企業が大切にしている価値観、目指しているビジョン、そして社会に提供している価値を継続的に発信します。例えば、サイト全体で「挑戦を歓迎する」というメッセージを掲げるなら、失敗を恐れずに新しいことに取り組んだ社員のストーリーや、新規事業開発のプロセス、挑戦を後押しする評価制度などをコンテンツとして展開します。

こうした一貫性のある情報発信は、求職者の心に「〇〇社=挑戦できる会社」という強力なブランドイメージを植え付けます。給与や待遇といった条件面だけでなく、「この会社の価値観が好きだ」「このビジョンに共感する」という理由で応募する求職者が増え、企業文化にフィットする人材の獲得に繋がります。これは、短期的な広告出稿では決して得られない、持続的な競争優位性となります。

求める人材からの応募を増やせる

採用サイトは、不特定多数に情報を届けるのではなく、企業が本当に「来てほしい」と願う特定のターゲット層に深く響くメッセージを発信するための最適なツールです。

まず、採用活動の初期段階で「どのようなスキル、経験、価値観を持つ人物に来てほしいか」というペルソナ(理想の人物像)を詳細に設定します。そして、そのペルソナが何に興味を持ち、どのような情報を求めているかを徹底的に考え、それに合わせたコンテンツを企画・制作します。

例えば、高度な専門スキルを持つエンジニアを採用したい場合、技術ブログを設置して現場のエンジニアが技術的な知見や開発の裏側を発信したり、使用している技術スタックを詳細に公開したりすることが有効です。これにより、スキルレベルの高いエンジニアの興味を引き、「この会社なら自分の技術力を活かせる、高められる」と感じてもらうことができます。

結果として、自社の求める要件や文化に合致しない求職者からの応募が自然と減り、一方で、ターゲットとする人材からの応募が増加します。これは、採用担当者のスクリーニング工数を削減し、選考プロセス全体の効率化にも大きく貢献します。

採用のミスマッチを防げる

採用における最大の悲劇の一つは、入社後のミスマッチです。求職者が入社前に抱いていたイメージと、実際の労働環境や人間関係、仕事内容との間にギャップが生じると、早期離職に繋がり、企業にとっても採用コストが無駄になるという不幸な結果を招きます。

採用サイトは、このミスマッチを未然に防ぐための「情報の透明性」を確保する上で極めて重要な役割を果たします。

- 良い面も悪い面も伝える: 会社の魅力や成功体験だけでなく、仕事の厳しさ、乗り越えるべき壁、現在抱えている課題なども正直に伝えることで、求職者は企業をより深く、立体的に理解できます。例えば、「華やかに見える仕事の裏側にある地道な努力」や「過去の失敗談とそこから得た教訓」などを共有することで、誠実な姿勢が伝わり、求職者の信頼を得ることができます。

- 多角的な情報提供: 社員インタビューでは、様々な職種、年代、役職の社員に登場してもらい、多様な視点から会社の姿を伝えます。ある社員は仕事のやりがいを語り、別の社員はワークライフバランスの実現について語る。こうした多角的な情報に触れることで、求職者は自分が入社した場合の働き方をより具体的に、リアルに想像できるようになります。

このように、企業の良い面も悪い面も含めたリアルな情報を提供することで、求職者は十分な納得感を持って応募・入社を決めることができます。納得して入社した社員は定着率が高く、長期的に企業に貢献してくれる可能性が高いため、採用サイトへの投資は、結果的に企業の持続的な成長に繋がるのです。

採用サイトを制作するデメリット

多くのメリットがある一方で、採用サイトの制作・運用にはいくつかのデメリット、つまり乗り越えるべきハードルが存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、プロジェクトを成功に導く鍵となります。主なデメリットは「コスト」と「時間・手間」の2点です。

制作にコストがかかる

採用サイトを制作するには、当然ながら費用が発生します。特に、オリジナリティが高く、機能豊富なサイトを目指す場合、そのコストは決して小さくありません。採用サイトにかかるコストは、大きく「初期制作コスト」と「運用・保守コスト」の2つに分けられます。

- 初期制作コスト:

これは、サイトをゼロから作り上げて公開するまでにかかる費用です。内訳は多岐にわたりますが、主に以下の項目が含まれます。- 企画・ディレクション費: サイトの目的やターゲットを定義し、全体の構成やコンテンツ内容を計画するための費用。プロジェクト全体の進行管理も含まれます。

- デザイン費: サイト全体のビジュアルデザインを作成する費用。トップページ、下層ページ、スマートフォン対応など、作成するデザインの範囲と複雑さによって変動します。

- コンテンツ制作費: サイトに掲載する文章(ライティング)、写真撮影、動画制作などにかかる費用。特に、プロのカメラマンやライター、映像クリエイターに依頼する場合は、クオリティに比例してコストも高くなります。

- コーディング・開発費: デザインをウェブブラウザで表示できるようにするためのHTML/CSSコーディングや、JavaScriptによる動的な表現の実装費用。また、ブログ機能やエントリーフォームなどを動かすためのCMS(コンテンツ管理システム)の導入やカスタマイズにも費用がかかります。

これらの費用は、制作会社やサイトの規模・要件によって大きく変動し、数十万円から数百万円、場合によってはそれ以上になることもあります。

- 運用・保守コスト:

サイトは公開して終わりではなく、継続的に運用していく必要があります。そのためにかかるのが運用・保守コストです。- サーバー・ドメイン費: ウェブサイトのデータを保管するサーバーのレンタル費用と、サイトのアドレス(URL)であるドメインの維持費用。通常は年間契約で、数千円から数万円程度が一般的です。

- 保守管理費: サイトが正常に動作し続けるように、システムのアップデートやセキュリティチェック、バックアップなどを行うための費用。制作会社に依頼する場合、月額数万円程度かかることが多いです。

- コンテンツ更新費: 新しい社員インタビューの追加や、募集要項の変更、ブログの更新などを自社で対応できない場合に、制作会社に依頼するための費用。

これらのコストは、採用予算を圧迫する要因になり得ます。そのため、事前に「何のためにサイトを作るのか」「サイト制作によってどのような効果を期待するのか」を明確にし、費用対効果を慎重に検討する必要があります。

制作と運用に時間と手間がかかる

採用サイトの制作は、お金だけでなく、多くの時間と社内リソース(手間)を要するプロジェクトです。制作会社に丸投げできるわけではなく、成功のためには発注者側の積極的な関与が不可欠です。

- 制作フェーズでの時間と手間:

サイト制作のプロセスには、発注者側が対応すべき多くのタスクが存在します。- 要件定義: 制作会社からのヒアリングに対し、自社の採用課題、ターゲット像、伝えたい魅力などを明確に言語化して伝える必要があります。この初期段階でのすり合わせが曖昧だと、手戻りが発生し、余計な時間とコストがかかります。

- コンテンツ準備: 社員インタビューの対象者選定とスケジュール調整、取材への同席、掲載する原稿の確認・修正など、多くの調整業務が発生します。また、企業理念や事業内容、福利厚生など、掲載する情報の整理と提供も必要です。

- 確認・フィードバック: デザイン案や、開発中のサイトの動作確認など、各工程で制作会社からの提出物を確認し、フィードバックを返す作業が繰り返し発生します。このレスポンスが遅れると、プロジェクト全体のスケジュールに影響します。

これらの作業は、通常業務と並行して行う必要があり、担当者には相応の負担がかかります。特に、専任の担当者を置けない場合は、プロジェクトが滞るリスクも考慮しなければなりません。

- 運用フェーズでの時間と手間:

「作って終わり」にならないようにするためには、公開後の運用が極めて重要です。- コンテンツの定期的な更新: サイトの情報を常に最新の状態に保つ必要があります。新しい社員が入社すればインタビュー記事を追加し、社内制度が変われば内容を修正するなど、鮮度の高い情報を提供し続ける努力が求められます。情報が古いまま放置されているサイトは、求職者にマイナスの印象を与えかねません。

- 効果測定と改善: Google Analyticsなどのツールを使ってサイトのアクセス状況を分析し、「どのページがよく見られているか」「応募に繋がっているか」といった効果を測定します。そのデータをもとに、コンテンツの改善や導線の見直しといったPDCAサイクルを回していく必要がありますが、これには専門的な知識と分析の手間がかかります。

- 集客活動: サイトを作っただけでは、求職者は訪れてくれません。SEO(検索エンジン最適化)対策を行ったり、SNSやWeb広告を活用してサイトへの流入を促したりする、継続的な集客活動が必要です。

これらのデメリットを乗り越えるためには、経営層の理解を得て、必要な予算とリソースを確保すること、そして、信頼できるパートナーとなる制作会社を選び、二人三脚でプロジェクトを進めていくことが不可欠です。

採用サイトの費用相場

採用サイトの制作費用は、求めるクオリティ、ページ数、機能、そして依頼する制作会社によって大きく変動します。一概に「いくら」とは言えませんが、おおよその相場観を理解しておくことは、予算計画や制作会社選びにおいて非常に重要です。ここでは、サイトの規模や目的別に、3つの価格帯に分けて費用相場と、その価格で実現できることの目安を解説します。

| 価格帯 | 費用目安 | 主な特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| 格安・簡易的なサイト | 30万円~100万円 | テンプレートデザイン、5~10ページ程度、基本的なCMS機能、スマホ対応 | とにかくコストを抑えたい、初めて採用サイトを作る、最低限の情報掲載で良い |

| 一般的なオリジナルサイト | 100万円~300万円 | オリジナルデザイン、10~20ページ以上、ブログ機能、撮影・ライティング込み | 企業のブランドや魅力をしっかり伝えたい、競合と差別化したい、長期的な運用を考えている |

| 大規模・ブランディング重視 | 300万円以上 | フルスクラッチ開発、動画・インタラクティブコンテンツ、採用管理システム連携、コンサルティング込み | 採用ブランディングを強力に推進したい、独自の世界観を表現したい、大規模な採用を行う |

格安・簡易的なサイト(30万円~100万円)

この価格帯は、コストを最優先に考え、まずは採用サイトを持つことから始めたいという企業に適しています。

- 実現できること:

- デザイン: 既存のテンプレートをベースに、ロゴやキーカラーを変更して作成するのが一般的です。デザインの自由度は低いですが、その分、短期間かつ低コストで制作できます。

- ページ数: 5~10ページ程度が目安です。「トップページ」「企業理念」「事業紹介」「社員紹介(1~2名)」「募集要項」「エントリーフォーム」といった、採用サイトとして最低限必要な情報を掲載できます。

- 機能: お知らせ更新用の簡単なCMS(WordPressなど)や、基本的なエントリーフォームが搭載されます。スマートフォンでの閲覧に対応したレスポンシブデザインも、現在では標準的に含まれることが多いです。

- コンテンツ: 写真や原稿は、基本的に自社で用意する必要があります。制作会社に依頼する場合は、別途費用がかかるケースがほとんどです。

- 注意点:

テンプレートを使用するため、他社と似たようなデザインになりやすく、独自性を出すのは難しいです。また、将来的に大幅な機能追加やデザイン変更をしようとすると、テンプレートの制約によって対応できず、結局作り直しになる可能性もあります。あくまで「スタートアップ用」と割り切り、事業の成長に合わせてリニューアルすることを見据えておくと良いでしょう。

一般的なオリジナルサイト(100万円~300万円)

多くの企業が採用サイトを制作する際に、この価格帯を選択します。企業の個性や魅力をしっかりと伝え、採用における競争力を高めたい場合に最適です。

- 実現できること:

- デザイン: 完全オリジナルデザインで制作されます。制作会社は、企業の採用課題やブランドイメージをヒアリングした上で、ターゲットに響く最適なデザインを提案してくれます。これにより、競合他社との明確な差別化が図れます。

- ページ数: 10~20ページ、あるいはそれ以上の構成が可能です。「社員紹介」を複数名掲載したり、「プロジェクトストーリー」や「キャリアパス」、「カルチャー紹介」といった、企業の魅力を深掘りするコンテンツページを充実させることができます。

- 機能: ブログやお知らせを自由に更新できるCMSはもちろん、より詳細な応募項目を設定できるエントリーフォームや、特定の条件で求人情報を検索できる機能など、採用活動を円滑にするための機能を盛り込めます。

- コンテンツ: プロのカメラマンによる写真撮影や、ライターによる取材・原稿作成が費用に含まれていることが多いです。これにより、サイト全体のクオリティが格段に向上し、より魅力的な情報発信が可能になります。

- ポイント:

この価格帯では、制作会社の企画力や提案力が問われます。 단순히見た目が綺麗なサイトを作るだけでなく、「どうすれば採用課題を解決できるか」という視点で、コンテンツ企画や情報設計を提案してくれる会社を選ぶことが成功の鍵となります。

大規模・ブランディング重視のサイト(300万円以上)

この価格帯は、採用を経営の最重要課題と位置づけ、採用ブランディングを通じて企業の未来を担う優秀な人材を戦略的に獲得したいと考える大企業や、急成長中のベンチャー企業などが対象となります。

- 実現できること:

- コンセプト設計・コンサルティング: サイト制作だけでなく、その前段階である採用戦略の策定や、ブランドコンセプトの設計から制作会社が深く関与します。市場調査や競合分析、ペルソナ設計などを通じて、採用活動全体の設計図を描きます。

- 高度なデザイン・表現: フルスクラッチ(完全オーダーメイド)での開発が基本となり、動画を全画面で表示したり、スクロールに連動してアニメーションが動いたりといった、インタラクティブでリッチなユーザー体験を提供できます。これにより、企業独自の世界観を強力に表現し、求職者に鮮烈な印象を残します。

- 多様なコンテンツ: 高品質なブランディングムービーの制作、役員クラスへのロングインタビュー、インフォグラフィックスを多用したデータ紹介ページなど、時間とコストをかけた質の高いコンテンツを豊富に用意できます。

- システム連携: 既存のATS(採用管理システム)とエントリーフォームを連携させ、応募者情報をシームレスに管理したり、オンライン説明会の予約システムを組み込んだりと、複雑なシステム要件にも対応可能です。

- ポイント:

このレベルのサイト制作は、単なるWeb制作の領域を超え、企業の採用活動全体を成功に導くためのパートナーシップとなります。制作実績はもちろん、採用市場に関する深い知見や、ブランディング戦略を立案・実行できるコンサルティング能力を持った制作会社を選ぶことが極めて重要です。

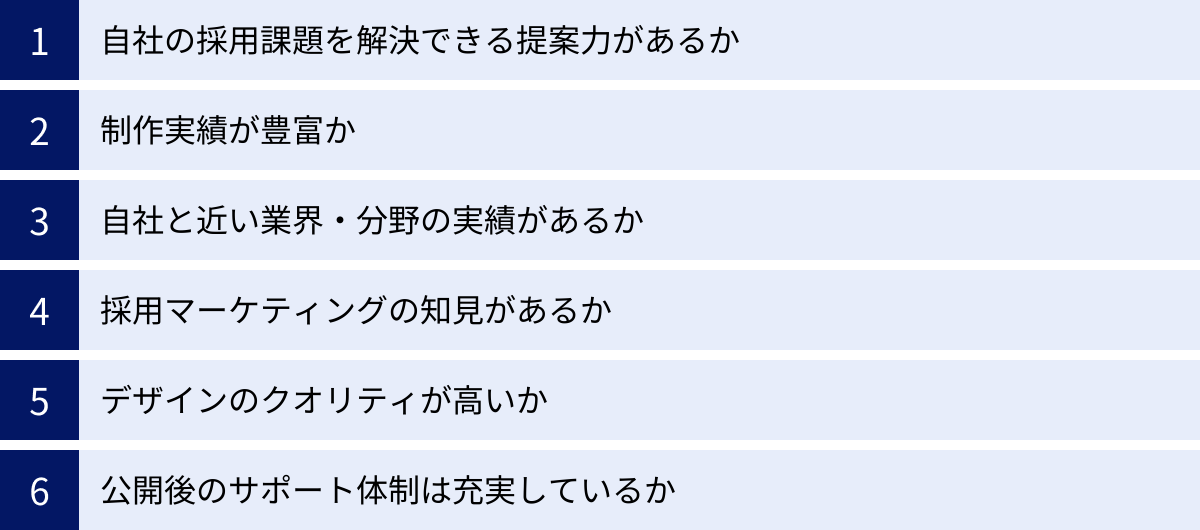

採用サイト制作会社の選び方6つのポイント

自社に最適な採用サイト制作会社を選ぶことは、プロジェクトの成否を分ける最も重要な要素です。デザインの好みや料金だけで選んでしまうと、「思っていたようなサイトにならなかった」「公開後、全く応募が来ない」といった失敗に繋がりかねません。ここでは、後悔しない制作会社選びのための6つの重要なチェックポイントを解説します。

① 自社の採用課題を解決できる提案力があるか

最も重要なのは、制作会社が単なる「ウェブサイト制作者」ではなく、自社の「採用課題解決パートナー」となり得るかという視点です。

優れた制作会社は、最初のヒアリングで「どんなサイトを作りたいですか?」と聞くだけでなく、「現在、採用においてどのような課題を抱えていますか?」「今回の採用で最も重視することは何ですか?」といった、本質的な問いを投げかけてきます。

例えば、自社の課題が「応募数は多いが、求めるスキルを持った人材からの応募が少ない」というものであれば、ただ綺麗なサイトを作るだけでは解決しません。この場合、「ターゲット層に響く専門的なコンテンツ(技術ブログなど)を充実させましょう」「選考プロセスの中で、スキルレベルを測るためのオンラインテストを導入してはどうか」といった、具体的な解決策をサイトの機能やコンテンツと絡めて提案してくれる会社こそが、信頼できるパートナーです。

見積もりや提案書に、自社の課題分析と、それに対する具体的な施策が論理的に記載されているかを注意深く確認しましょう。

② 制作実績が豊富か

制作実績の豊富さは、その会社の経験値と実力を示す重要な指標です。チェックする際は、単に実績の「数」を見るだけでなく、「質」にも注目しましょう。

- ポートフォリオの多様性: 大企業から中小企業、BtoBからBtoC、様々な業種のサイトを手がけているかを確認します。多様な実績がある会社は、それだけ引き出しが多く、自社の要望にも柔軟に対応してくれる可能性が高いです。

- クオリティの高さ: 制作実績のサイトを実際にいくつか訪れてみましょう。デザインは魅力的か、情報は分かりやすく整理されているか、スマートフォンで快適に閲覧できるか、ページの表示速度は遅くないかなど、ユーザー目線でサイトの使い心地を評価します。自分が求職者だったとして、「この会社に応募したい」と思えるようなクオリティのサイトを制作しているかを確認することが大切です。

- 受賞歴やメディア掲載: Webデザインのアワード受賞歴や、業界専門誌での掲載実績なども、その会社の実力を客観的に示す一つの指標となります。

③ 自社と近い業界・分野の実績があるか

制作実績が豊富なことに加え、自社と同じ、あるいは近い業界・業種、職種の採用サイト制作実績があるかも重要なポイントです。

特定の業界には、特有の商習慣や専門用語、求められる人材像の傾向があります。例えば、IT業界であれば技術スタックの示し方、建設業界であれば安全管理への取り組みや施工実績の見せ方、医療・介護業界であれば仕事の社会貢献性や資格取得支援制度のアピールなど、効果的な訴求ポイントが異なります。

同業界の実績がある制作会社は、これらの業界知識をすでに持っているため、コミュニケーションがスムーズに進み、的確な提案が期待できます。業界未経験の会社に、一からビジネスモデルや業界構造を説明する手間を省くことができます。ヒアリングの際に、「弊社の業界でサイトを制作する上で、特に重要だと考えるポイントは何ですか?」といった質問を投げかけ、その回答の的確さで知見の深さを測るのも良い方法です。

④ 採用マーケティングの知見があるか

採用サイトは「作って終わり」ではありません。公開後、いかにしてターゲットとなる求職者にサイトを見つけてもらい、応募につなげるかという「集客」の視点が不可欠です。

そのため、制作会社が採用マーケティングに関する知見やノウハウを持っているかを確認しましょう。

- SEO(検索エンジン最適化): 「〇〇(業種) 採用」「〇〇(職種) 転職」といったキーワードで検索された際に、自社の採用サイトが上位に表示されるための施策を設計・実装できるか。

- Web広告: Google広告やSNS広告などを活用して、ターゲット層に効率的にアプローチする戦略を提案・運用できるか。

- コンテンツマーケティング: ブログやオウンドメディアを通じて、求職者にとって有益な情報を発信し、継続的にサイトへの流入を生み出す戦略を描けるか。

- アクセス解析と改善提案: サイト公開後、Google Analyticsなどのツールを用いて効果測定を行い、データに基づいた改善提案を定期的に行ってくれるか。

これらの「サイト公開後」の施策まで見据えた提案をしてくれる会社は、長期的な視点で採用成功をサポートしてくれるでしょう。

⑤ デザインのクオリティが高いか

採用サイトのデザインは、企業の第一印象を決定づける重要な要素です。単に見た目が美しいだけでなく、企業のブランドイメージを正確に体現し、かつターゲットユーザーにとって使いやすい(UI/UXに優れている)ことが求められます。

制作会社のポートフォリオを見るときは、以下の点をチェックしましょう。

- ブランディングの表現力: それぞれの企業の「らしさ」がデザインに反映されているか。色使い、フォント、写真のトーンなどが、企業の理念や文化と調和しているかを確認します。

- UI/UXデザイン: 情報が整理されていて見やすいか、ボタンやリンクは直感的に操作できるか、応募フォームは入力しやすいかなど、ユーザーとしての使いやすさを検証します。特に、今や応募者の大半が利用するスマートフォンでの表示と操作性に優れているかは必須のチェック項目です。

- トレンドの理解: 古臭いデザインではなく、現代のWebデザイントレンドを適切に取り入れているか。ただし、流行を追いすぎるだけでなく、企業のブランドやターゲットに合わせて最適な表現を選択できているかが重要です。

⑥ 公開後のサポート体制は充実しているか

サイト公開後も、安定して運用していくためには保守・サポート体制が欠かせません。契約前に、サポートの範囲と費用を明確に確認しておくことがトラブルを避けるために重要です。

- サーバー・ドメイン管理: サーバーやドメインの管理を代行してくれるか。トラブル発生時に迅速に対応してくれるか。

- セキュリティ対策: 不正アクセスや改ざんを防ぐためのセキュリティ対策(CMSやプラグインのアップデートなど)を定期的に行ってくれるか。

- コンテンツ更新のサポート: 募集要項の変更やブログ記事の追加など、軽微な更新作業をどの範囲まで、どのような料金体系で対応してくれるか。自社で更新する場合の操作マニュアルやレクチャーを提供してくれるか。

- 相談窓口: サイト運用中に発生した疑問や課題について、気軽に相談できる担当者や窓口が設けられているか。

安価な制作プランでは、公開後のサポートがオプション(別料金)になっている、あるいは全く含まれていないケースもあります。長期的なパートナーとして付き合えるかを見極めるためにも、サポート体制の充実は必ず確認しましょう。

【2024年最新】採用サイト制作会社おすすめ15選

ここでは、2024年現在の情報に基づき、採用サイト制作で評判の高い会社を「実績豊富」「デザイン」「集客・マーケティング」「格安」の4つの強み別に15社厳選してご紹介します。各社の特徴を比較し、自社の目的や予算に合った会社選びの参考にしてください。

注意:掲載している情報は、各社の公式サイトを基に作成しています。詳細や最新の情報については、各社の公式サイトで直接ご確認ください。

| カテゴリ | 会社名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 実績豊富 | ① 株式会社LIG | Web制作業界で高い知名度。オウンドメディア運営のノウハウも豊富。 |

| ② 株式会社GIG | デジタルコンサルティングから制作・運用まで一気通貫で支援。 | |

| ③ 株式会社CINRA | カルチャー・クリエイティブ領域に強く、ブランディングが得意。 | |

| ④ 株式会社揚羽 | 採用ブランディングの専門家集団。戦略策定から深く関与。 | |

| デザイン | ⑤ 株式会社TAM | UXデザインを重視。ユーザー中心のサイト設計に定評。 |

| ⑥ 株式会社IMAKE | クオリティの高いデザインとマーケティング視点を両立。 | |

| ⑦ 株式会社DONGURI | ブランディングや組織開発の視点からサイトを構築。 | |

| ⑧ 株式会社ベイジ | BtoB領域に強み。ロジカルで成果に繋がるサイト設計。 | |

| 集客・マーケティング | ⑨ 株式会社ipe | SEOコンサルティングを祖業とし、集客に強いサイト制作が強み。 |

| ⑩ 株式会社ニュートラルワークス | SEO、広告運用、コンテンツ制作までWebマーケティングを幅広く支援。 | |

| ⑪ 株式会社SIVA | 広告運用代行とLP制作に強み。コンバージョン最大化を目指す。 | |

| ⑫ 株式会社PLAN-B | SEOツール開発企業ならではの知見を活かしたサイト制作。 | |

| 格安 | ⑬ 株式会社メディアエクシード | 低価格・高品質を追求したWebサイト制作を提供。 |

| ⑭ 株式会社FIXER | テンプレートを活用した低価格・短納期のパッケージプランが特徴。 | |

| ⑮ TRASP株式会社 | 中小企業・ベンチャー企業に特化したWeb制作サービスを展開。 |

① 株式会社LIG【実績豊富】

Web制作業界で非常に高い知名度を誇る会社です。月間数百万PVを誇るオウンドメディア「LIGブログ」の運営で培ったコンテンツ企画力と編集力、そして確かな技術力が強み。大規模なコーポレートサイトから、ユニークな採用サイトまで、幅広いジャンルの制作実績を持っています。クリエイティブで遊び心のある企画提案も得意としており、他社とは一味違った採用サイトを作りたい企業におすすめです。

参照:株式会社LIG公式サイト

② 株式会社GIG【実績豊富】

「テクノロジーとクリエイティブでセカイをより良くする」をミッションに掲げるデジタルコンサルティング企業。採用サイト制作においては、戦略立案からデザイン、開発、そして公開後のグロース支援までを一気通貫で提供しているのが特徴です。フリーランスのクリエイターネットワーク「Workship」も運営しており、多様なスキルを持つ人材をプロジェクトに応じてアサインできる体制も強みの一つです。

参照:株式会社GIG公式サイト

③ 株式会社CINRA【実績豊富】

カルチャーニュースサイト「CINRA」の運営母体であり、クリエイティブやアート、カルチャー領域におけるブランディングやコンテンツ制作に非常に強い会社です。企業の持つ独自の文化や世界観を、エモーショナルで質の高いクリエイティブ(デザイン、コピー、写真、映像)に落とし込むことを得意としています。企業の「らしさ」を大切にし、共感を呼ぶ採用サイトを目指す企業に最適です。

参照:株式会社CINRA公式サイト

④ 株式会社揚羽【実績豊富】

採用ブランディングのリーディングカンパニーとして知られる専門家集団です。Webサイト制作だけでなく、企業ブランディングのコンサルティング、映像制作、パンフレット制作など、採用コミュニケーションに関するあらゆるソリューションを提供しています。企業の深層にある魅力を引き出し、一貫したブランドストーリーとして展開する戦略的なアプローチに定評があります。

参照:株式会社揚羽公式サイト

⑤ 株式会社TAM【デザイン】

UX(ユーザーエクスペリエンス)デザインを重視し、徹底したユーザー視点でのサイト設計に強みを持つ制作会社です。ペルソナ設計やカスタマージャーニーマップ作成といった手法を用いて、求職者がサイトを訪れてから応募に至るまでの体験を緻密に設計します。見た目の美しさだけでなく、真に「使いやすく」「分かりやすい」サイトを求める企業におすすめです。

参照:株式会社TAM公式サイト

⑥ 株式会社IMAKE【デザイン】

「デザインで、経営を、もっと、面白く。」をコンセプトに、高いデザイン性とマーケティング視点を両立させたWebサイト制作を手がけています。企業のビジネス課題を深く理解した上で、ブランド価値を高めるクリエイティブを提案。特に、UI/UXデザインに力を入れており、成果に繋がる美しいサイト制作に定評があります。

参照:株式会社IMAKE公式サイト

⑦ 株式会社DONGURI【デザイン】

「事業と組織のグロースデザイン」を掲げ、単なるサイト制作に留まらず、企業のブランディングや組織開発の観点からプロジェクトを支援するユニークな会社です。企業の存在意義(パーパス)の言語化から始め、それを体現するような採用サイトや組織文化を構築していくアプローチが特徴。本質的な企業変革と連動した採用活動を目指す企業に適しています。

参照:株式会社DONGURI公式サイト

⑧ 株式会社ベイジ【デザイン】

主にBtoB企業向けのWebサイト制作で高い評価を得ている会社です。徹底したロジカルシンキングに基づいた情報設計と、成果を追求するコンテンツ企画が強み。派手さよりも、ユーザーにとっての分かりやすさや使いやすさを最優先した、質実剛健なサイト設計に定評があります。論理的で説得力のある採用サイトを構築したい企業にマッチします。

参照:株式会社ベイジ公式サイト

⑨ 株式会社ipe【集客・マーケティング】

SEOコンサルティングを祖業とする、集客に非常に強いWebサイト制作会社です。検索エンジンから質の高い求職者を呼び込むための戦略設計を得意とし、サイトの内部構造からコンテンツ企画まで、あらゆる面でSEOを最適化します。サイトを作った後の「集客」に課題を感じている企業にとって、心強いパートナーとなるでしょう。

参照:株式会社ipe公式サイト

⑩ 株式会社ニュートラルワークス【集客・マーケティング】

SEO、Web広告運用、コンテンツマーケティングなど、デジタルマーケティング全般をカバーする支援体制が強みです。採用サイト制作においても、集客から応募獲得、そして採用成果の最大化までをワンストップでサポート。データドリブンなアプローチで、継続的な改善提案を行ってくれる点が魅力です。

参照:株式会社ニュートラルワークス公式サイト

⑪ 株式会社SIVA【集客・マーケティング】

Web広告運用代行サービスやLPO(ランディングページ最適化)ツール「Squad beyond」の開発・提供を手がける会社です。そのノウハウを活かし、コンバージョン(応募獲得)を最大化することに特化した採用サイト・LP制作を得意としています。Web広告と連携して、短期間で応募数を増やしたい企業におすすめです。

参照:株式会社SIVA公式サイト

⑫ 株式会社PLAN-B【集客・マーケティング】

国内有数のSEOツール「SEARCH WRITE」やコンテンツマーケティング支援ツールを提供する、デジタルマーケティングの専門企業です。SEOやコンテンツマーケティングに関する深い知見と、膨大なデータに基づいたサイト設計・コンテンツ企画が強み。検索エンジン経由での自然流入を増やし、資産となる採用サイトを構築したい企業に適しています。

参照:株式会社PLAN-B公式サイト

⑬ 株式会社メディアエクシード【格安】

全国対応で、低価格ながらもSEO対策を施した高品質なホームページ制作を提供しています。Web制作のほか、SEOコンサルティングや動画編集など幅広いサービスを展開。コストを抑えつつ、集客も見据えた採用サイトを作りたいというニーズに応えてくれます。

参照:株式会社メディアエクシード公式サイト

⑭ 株式会社FIXER【格安】

テンプレートを活用することで、低価格・短納期を実現するホームページ制作サービスを展開しています。「とにかく早く、安く採用サイトが欲しい」という企業向けのパッケージプランが充実。シンプルな構成で、まずは採用サイトの第一歩を踏み出したい場合に適しています。

参照:株式会社FIXER公式サイト

⑮ TRASP株式会社【格安】

大阪を拠点に、中小企業やベンチャー企業に特化したWebサイト制作を行っている会社です。補助金を活用した制作提案も得意としており、コスト負担を軽減したい企業にとって心強い存在です。顧客に寄り添った丁寧なサポートにも定評があります。

参照:TRASP株式会社公式サイト

採用サイト制作を成功させるための5つのポイント

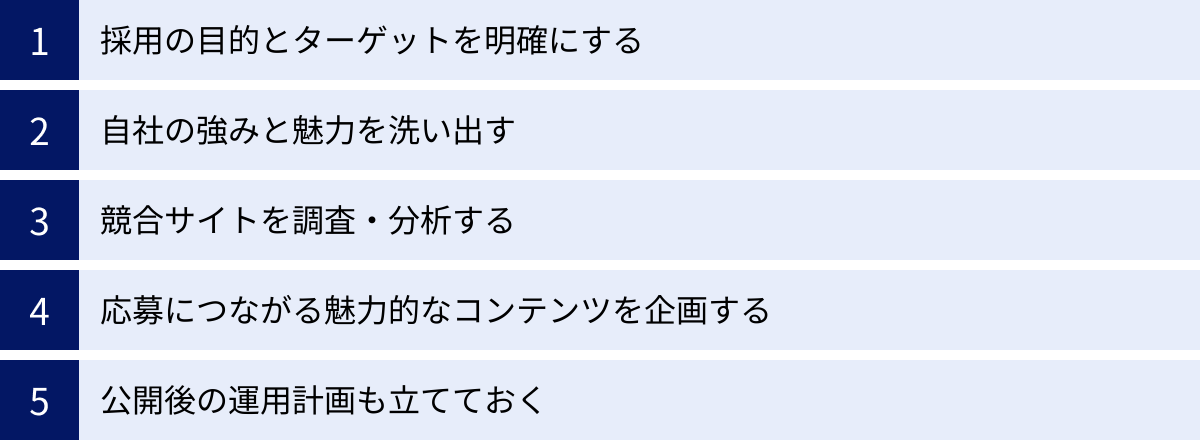

優れた制作会社を選んだとしても、プロジェクトを成功に導くためには、発注者側にも準備と主体的な関与が求められます。制作を依頼する前に、以下の5つのポイントを社内で整理・明確化しておくことで、制作会社とのコミュニケーションが円滑になり、成果に繋がるサイトが完成します。

① 採用の目的とターゲットを明確にする

まず最初に、「何のために採用サイトを作るのか」「誰に情報を届けたいのか」という根本的な問いを突き詰めることが最も重要です。ここが曖昧なまま進めてしまうと、サイトの方向性がブレてしまい、誰にも響かない当たり障りのないサイトになってしまいます。

- 目的の明確化:

「新卒採用でエントリー数を前年比150%にしたい」「中途採用で、特定のスキルを持つエンジニアを5名採用したい」「採用のミスマッチを減らし、入社後1年以内の離職率を5%改善したい」など、できるだけ具体的な数値目標(KGI/KPI)を設定しましょう。目的が明確であれば、制作会社も最適な施策を提案しやすくなります。 - ターゲットの明確化(ペルソナ設定):

「20代の若手」といった漠然としたターゲットではなく、より具体的な人物像(ペルソナ)を設定します。- 年齢、性別、居住地、学歴、職歴

- 価値観、ライフスタイル、趣味

- 情報収集の方法(よく見るWebサイト、SNSなど)

- 仕事に求めるもの(成長、安定、社会貢献、ワークライフバランスなど)

- 転職・就職活動において不安に感じていること

このペルソナが「知りたい情報」「共感するメッセージ」は何かを考えることで、コンテンツの企画やデザインの方向性が自ずと定まります。

② 自社の強みと魅力を洗い出す

ターゲットに何を伝えるべきか。それは、自社の「強み」と「魅力」です。しかし、自社にとっては当たり前のことでも、求職者にとっては大きな魅力に映ることがあります。思い込みを捨て、客観的な視点で自社の魅力を洗い出しましょう。

その際に有効なのが「3C分析」のフレームワークです。

- Company(自社): 給与、福利厚生、事業内容、技術力、企業文化、働く環境、成長機会、社会貢献性など、自社の持つ要素をできるだけ多くリストアップします。

- Competitor(競合): 同じ業界や、同じ職種の人材を募集している競合他社は、どのような魅力を打ち出しているか。彼らの採用サイトを調査し、強み・弱みを分析します。

- Customer(顧客=求職者): ①で設定したペルソナは、何を求めているのか。彼らのニーズやインサイトを理解します。

この3つの要素を比較検討し、「競合は提供しておらず、かつ求職者が求めている、自社ならではの独自の強み(Unique Selling Proposition)」を見つけ出すことが重要です。この強みこそが、採用サイトで一貫して訴求すべき中心的なメッセージとなります。

③ 競合サイトを調査・分析する

自社の強みを見つける上でも重要ですが、競合サイトの調査・分析は、より具体的に行う価値があります。少なくとも3〜5社の競合サイトをピックアップし、以下の観点で分析してみましょう。

- 何を一番に訴求しているか(キャッチコピー、メインビジュアル)

- どのようなコンテンツがあるか(社員紹介、プロジェクトストーリー、数字で見る〇〇など)

- デザインのトーン&マナーはどうか(先進的、温かい、誠実など)

- ターゲットは誰だと想定されるか

- 自社サイトが勝てそうなポイント、真似すべき良いポイントはどこか

競合を分析することで、採用市場における自社の立ち位置が客観的に把握でき、「競合がこう来ているから、うちはこの切り口で差別化しよう」といった戦略的なサイト設計が可能になります。

④ 応募につながる魅力的なコンテンツを企画する

ターゲットと自社の強みが明確になったら、それを伝えるための具体的なコンテンツを企画します。求職者が「この会社で働きたい」と感じるためには、彼らの疑問や不安を解消し、共感や憧れを抱かせるようなコンテンツが必要です。

- 社員インタビュー: スター社員だけでなく、様々な職種、年代、キャリアの社員に登場してもらいましょう。入社の決め手、仕事のやりがい、苦労した経験、今後の目標などを語ってもらうことで、求職者は自分の未来を重ね合わせやすくなります。

- プロジェクトストーリー: 一つの製品やサービスが生まれるまでの舞台裏や、困難を乗り越えたチームの物語は、仕事の面白さや醍醐味をリアルに伝えます。

- カルチャー紹介: 働き方、社内イベント、部活動、評価制度など、会社の「文化」を伝えるコンテンツ。オフィスの写真や動画を多用すると、雰囲気が伝わりやすくなります。

- 数字で見る〇〇: 「平均年齢」「男女比」「有給取得率」「育休からの復職率」「研修時間」など、客観的なデータをインフォグラフィックスなどで見せることで、企業の魅力を分かりやすく、説得力を持って伝えられます。

- キャリアパス: 入社後、どのようなステップで成長していけるのかをモデルケースで示すことで、求職者は長期的なキャリアを安心して描くことができます。

これらのコンテンツは、すべて「ターゲット(ペルソナ)が知りたいであろう情報」という視点から企画することが重要です。

⑤ 公開後の運用計画も立てておく

採用サイトは公開がゴールではありません。むしろスタートです。成果を出し続けるためには、公開後の運用をどのように行うかを事前に計画しておく必要があります。

- KPI(重要業績評価指標)の設定: 「月間応募数」「応募単価」「特定ページからの応募率」など、サイトの成果を測るための具体的な指標を設定します。

- 更新体制の決定: 誰が、いつ、どのような内容を更新するのか。ブログ記事の作成、社員インタビューの追加など、担当者と頻度を決めておきましょう。CMSの使い方を事前にレクチャーしてもらうことも重要です。

- 集客計画: 公開後、どのようにしてサイトへのアクセスを集めるのか。SEO対策、SNSでの発信、Web広告の活用など、具体的な集客プランと予算を検討しておきます。

- 効果測定と改善のサイクル: 月に一度など定期的にアクセス解析レポートを確認し、KPIの達成度を評価します。成果が出ていないページは改善するなど、PDCAサイクルを回す計画を立てておきましょう。

これらの運用計画を立てずにサイトを作ると、せっかくの投資が無駄になってしまう可能性があります。制作会社にも運用フェーズでのサポート内容を事前に確認し、パートナーとして伴走してもらえる体制を整えることが理想です。

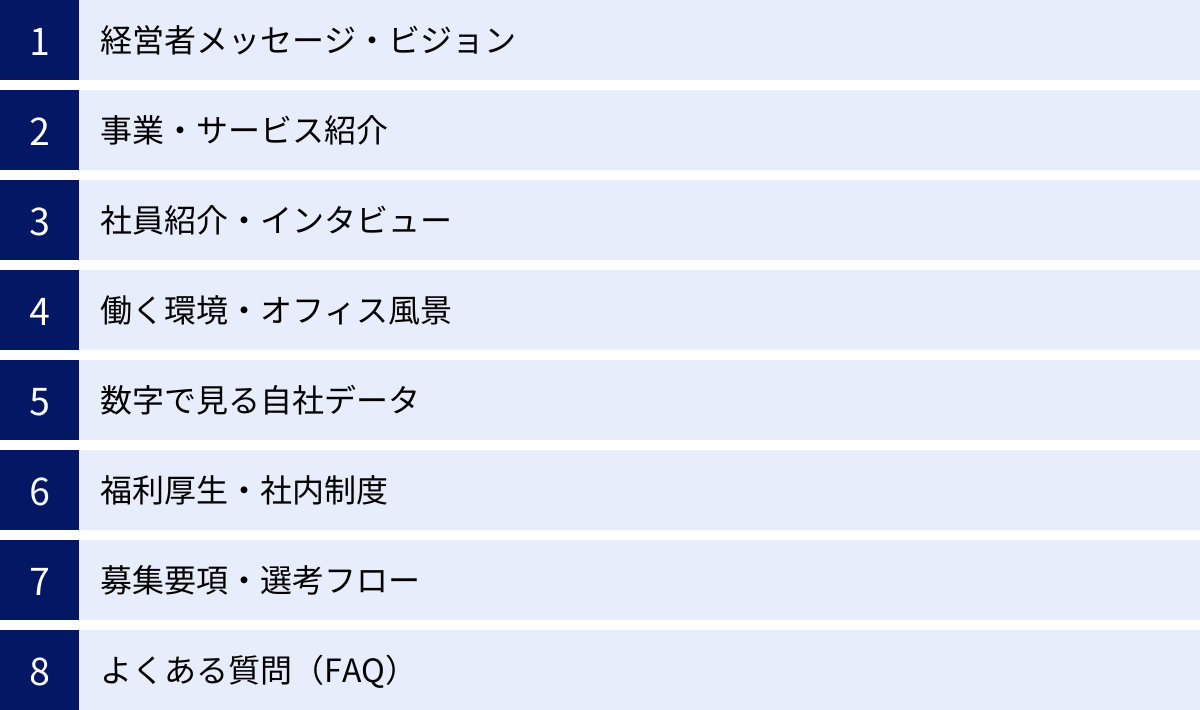

採用サイトに掲載すべき必須コンテンツ

求職者が企業研究を行う際に「これだけは知っておきたい」と考える、採用サイトに掲載すべき基本的なコンテンツを紹介します。これらの要素を網羅することで、求職者の疑問を解消し、安心して応募できるサイトになります。

経営者メッセージ・ビジョン

企業のトップが何を考え、どこへ向かおうとしているのかを発信する、非常に重要なコンテンツです。企業の存在意義(パーパス)、創業の想い、将来のビジョン、そして求める人物像などを、経営者自身の言葉で熱く語ることで、求職者の心を動かし、強い共感を呼び起こします。文章だけでなく、動画で直接語りかける形式も効果的です。

事業・サービス紹介

「この会社は、社会に対してどのような価値を提供しているのか」を求職者に分かりやすく伝えるためのコンテンツです。BtoB企業など、一般の消費者には馴染みの薄い事業を行っている場合は特に重要です。ビジネスモデルやサービス内容を図やイラスト、インフォグラフィックスなどを用いて、専門知識がない人にも直感的に理解できるよう工夫することが求められます。

社員紹介・インタビュー

求職者が最も関心を持つコンテンツの一つです。実際に働く社員の姿を通して、入社後の働き方やキャリア、職場の雰囲気をリアルにイメージすることができます。若手、中堅、管理職、女性社員、中途入社者など、様々なバックグラウンドを持つ社員に登場してもらうことで、多様な求職者が自分自身を投影しやすくなります。1日のスケジュールや、仕事で使うツールなどを紹介するのも良いでしょう。

働く環境・オフィス風景

執務スペース、会議室、リフレッシュスペース、食堂といったオフィスの様子を写真や動画で紹介します。フリーアドレス制なのか、集中できる個人ブースがあるのかなど、物理的な労働環境は働きやすさに直結するため、求職者の関心が高いポイントです。リモートワークやフレックスタイム制など、働き方の制度についてもここで詳しく説明します。

数字で見る自社データ

企業の特色や働きやすさを、客観的なデータを用いて分かりやすく伝えるコンテンツです。「平均年齢:32歳」「男女比:6対4」「月間平均残業時間:15時間」「有給休暇取得率:85%」「育休後復職率:100%」といった具体的な数字は、言葉で説明するよりも説得力があり、企業の魅力を端的にアピールできます。インフォグラフィックスを用いて視覚的に表現するのがおすすめです。

福利厚生・社内制度

給与や休日といった基本的な労働条件に加え、企業独自の福利厚生や研修制度、キャリア支援制度などを紹介します。住宅手当や家族手当といった制度はもちろん、「資格取得支援制度」「書籍購入補助」「社内部活動」「ユニークな休暇制度」など、社員の成長や働きがいをサポートするための制度を詳しく説明することで、社員を大切にする企業文化を伝えることができます。

募集要項・選考フロー

求職者が応募を検討する上で必須となる実務的な情報です。

- 募集要項: 職種、仕事内容、応募資格、勤務地、給与、勤務時間、休日休暇などを正確に記載します。求めるスキルや経験を具体的に書くことで、ミスマッチを防ぎます。

- 選考フロー: エントリーから内定までの流れをステップごとに示します。面接の回数や形式(個人・集団、オンライン・対面)、適性検査の有無などを明記することで、求職者は安心して準備を進めることができます。

よくある質問(FAQ)

求職者から頻繁に寄せられる質問と、それに対する回答をまとめておくページです。「配属はどのように決まりますか?」「異動や転勤はありますか?」「残業はどれくらいありますか?」「服装に決まりはありますか?」など、求職者が疑問に思いそうなことを先回りして解消しておくことで、個別の問い合わせ対応の手間を省くとともに、求職者の不安を取り除き、応募へのハードルを下げることができます。

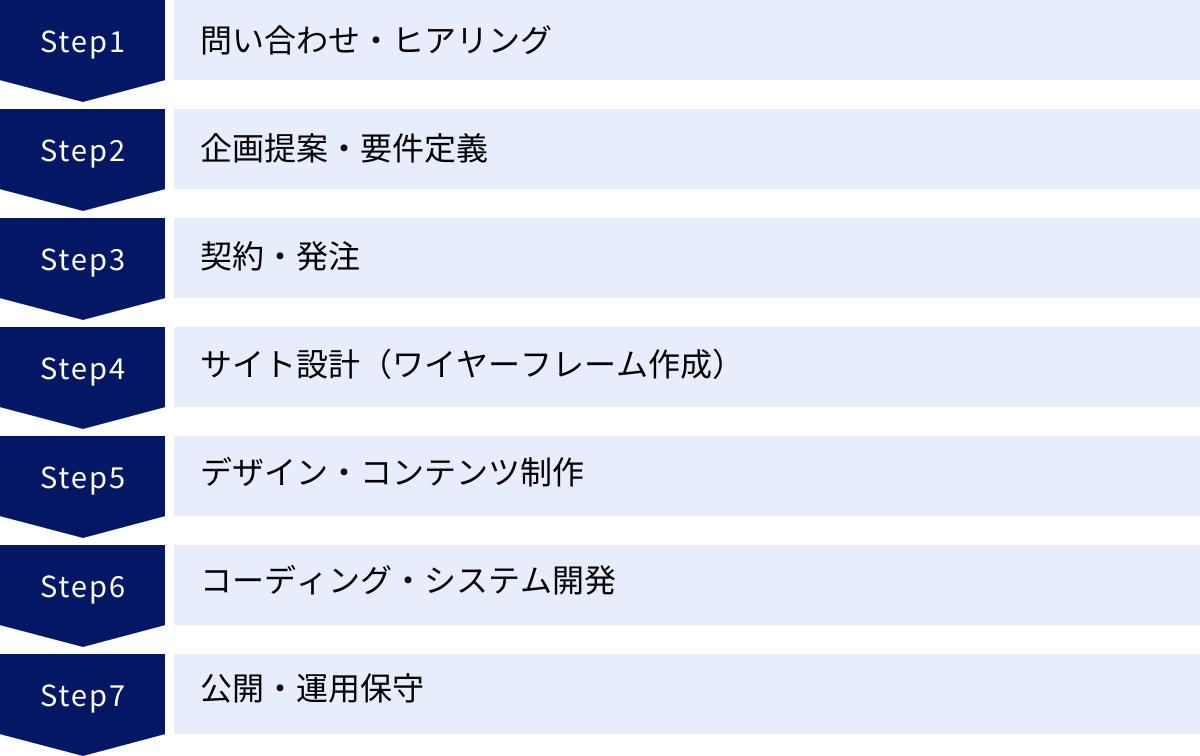

採用サイト制作の一般的な流れ7ステップ

実際に採用サイト制作を外部の会社に依頼した場合、どのようなプロセスで進んでいくのでしょうか。ここでは、問い合わせからサイト公開までの一般的な流れを7つのステップに分けて解説します。各ステップで発注者として何をすべきかを把握しておくことで、プロジェクトをスムーズに進めることができます。

① 問い合わせ・ヒアリング

まずは、気になる制作会社のウェブサイトから問い合わせを行います。その後、制作会社の担当者との間で初回ヒアリング(打ち合わせ)が設定されます。この段階で、発注者側は「採用サイト制作を成功させるための5つのポイント」で整理した内容(目的、ターゲット、課題など)を具体的に伝えることが重要です。制作会社は、このヒアリング内容を基に、後の提案や見積もりを作成します。

② 企画提案・要件定義

ヒアリング内容に基づき、制作会社から企画提案書と見積もりが提出されます。提案書には、サイトのコンセプト、コンテンツ案、サイトマップ(全体のページ構成)、デザインの方向性、制作スケジュールなどが含まれています。この提案内容が自社の課題解決に繋がるものか、見積もりは予算内に収まっているかを慎重に検討し、依頼する会社を決定します。複数の会社から提案を受け、比較検討する(相見積もりを取る)ことが一般的です。

③ 契約・発注

依頼する制作会社が決まったら、契約を締結します。契約書には、業務の範囲、納期、金額、支払い条件、知的財産権の帰属など、重要な項目が記載されています。内容を十分に確認し、不明な点があれば必ず質問して解消してから契約しましょう。

④ サイト設計(ワイヤーフレーム作成)

契約後、本格的な制作がスタートします。まずは、サイトの「設計図」にあたるワイヤーフレームを作成します。ワイヤーフレームとは、各ページにどのような情報を、どの順番で、どこに配置するかを定めたものです。この段階ではまだ色や装飾はなく、レイアウトの骨格のみを決めます。ここでコンテンツの過不足や導線の問題がないかをしっかり確認することが、後の手戻りを防ぐ上で非常に重要です。

⑤ デザイン・コンテンツ制作

ワイヤーフレームが確定したら、それに基づいてサイトのビジュアルデザインを作成します。トップページのデザイン案がまず提示され、その方向性が固まったら、下層ページのデザインへと進みます。並行して、サイトに掲載する原稿の作成(ライティング)や写真・動画の撮影も行われます。社員インタビューの取材調整や、原稿内容の確認など、発注者側の協力が不可欠なフェーズです。

⑥ コーディング・システム開発

デザインとコンテンツがFIXしたら、エンジニアがそれらをウェブブラウザで正しく表示・動作させるための「コーディング」作業を行います。HTML、CSS、JavaScriptといった言語を使い、デザインをプログラムに落とし込んでいきます。また、お知らせを更新するためのCMS(WordPressなど)の導入や、エントリーフォームのシステム開発もこの段階で行われます。

⑦ 公開・運用保守

すべてのページのコーディングとシステム開発が完了したら、公開前の最終チェックを行います。テスト環境で、誤字脱字はないか、リンク切れはないか、PCとスマホで表示崩れはないか、フォームは正常に動作するかなどを入念に確認します。問題がなければ、いよいよサイトを本番環境にアップロードし、全世界に公開します。公開後は、契約内容に基づき、サーバーの保守管理やコンテンツの更新サポートといった運用フェーズへと移行します。

まとめ

本記事では、採用サイトの基本的な役割から、制作のメリット・デメリット、費用相場、そして制作会社選びやプロジェクト成功のポイントまで、幅広く解説してきました。

採用サイトは、もはや単なる求人情報の掲載場所ではありません。企業の理念や文化、働く人々の情熱を伝え、未来の仲間となる求職者との最初の重要な接点となる戦略的ツールです。求人媒体だけでは伝えきれない自社の「らしさ」を自由に表現し、採用ブランディングを確立することで、企業文化に共感し、共に成長していける質の高い人材からの応募を増やすことができます。

もちろん、制作にはコストも時間もかかります。しかし、その投資は、採用のミスマッチを防ぎ、社員の定着率を高め、ひいては企業の持続的な成長に繋がる、価値あるものと言えるでしょう。

成功の鍵は、以下の3点に集約されます。

- 明確な戦略: 「誰に」「何を伝え」「どうなってほしいか」という目的とターゲットを徹底的に明確にすること。

- 最適なパートナー選び: 自社の採用課題を深く理解し、解決策を提案してくれる信頼できる制作会社を選ぶこと。

- 主体的な関与: 制作会社に丸投げせず、自社の魅力を引き出すために積極的にプロジェクトに関与し、二人三脚で進めていくこと。

この記事が、貴社の採用活動を成功に導くための、最適な採用サイト制作の第一歩となれば幸いです。まずは自社の採用課題の棚卸しから始め、理想の採用サイトの姿を思い描いてみてはいかがでしょうか。