企業の成長を左右する採用活動において、その最前線に立つのが「面接官」です。面接官のスキルや立ち振る舞い一つで、優秀な人材を惹きつけられるか、あるいは見逃してしまうかが決まると言っても過言ではありません。しかし、多くの企業で面接官は現場の社員が兼務しており、専門的なトレーニングを受ける機会は少ないのが現状です。

「候補者の何を見ればいいのかわからない」「自社の魅力をうまく伝えられない」「どんな質問をすれば相手の本質がわかるのだろう」といった悩みを抱える面接官は少なくありません。

この記事では、そうした悩みを解決し、採用活動の成功率を高めるための「面接官マニュアル」として、面接官が果たすべき役割から、具体的な面接の進め方、評価方法、そして目的別に使える質問リストまで、網羅的かつ詳細に解説します。

これから初めて面接官を担当する方はもちろん、自身の面接スキルをさらに向上させたいと考えている経験者の方にとっても、実践的なヒントが得られる内容となっています。この記事を参考に、自社の未来を担う優秀な人材を見出し、惹きつけるための確かなスキルを身につけていきましょう。

目次

面接官の2つの重要な役割

面接官の仕事は、単に候補者に質問を投げかけ、合否を判断するだけではありません。採用活動を成功に導くためには、大きく分けて2つの重要な役割を担っていることを深く理解する必要があります。それは「候補者の資質や能力を見極める」という評価者としての役割と、「候補者の入社意欲を高める」という広報・営業担当者としての役割です。この2つの役割は車の両輪のようなものであり、どちらか一方が欠けても、採用というゴールにたどり着くことは難しくなります。

候補者の資質や能力を見極める

面接官の最も基本的かつ重要な役割は、候補者が自社で活躍できる人材かどうか、その資質や能力を正確に見極めることです。限られた時間の中で、応募書類だけではわからない候補者の本質的な部分を深く理解し、客観的な評価を下すことが求められます。

この「見極め」が不十分だと、採用のミスマッチが生じます。スキルや経験が不足していれば、入社後に業務についていけず、本人も周囲も苦労することになります。逆に、能力は高くても、社の文化や価値観と合わなければ、チーム内で孤立したり、早期離職につながったりする可能性があります。こうしたミスマッチは、採用や教育にかかったコストを無駄にするだけでなく、既存社員の士気低下を招くなど、組織全体に悪影響を及ぼしかねません。

では、具体的に何を見極めるべきなのでしょうか。それは大きく分けて以下の4つの要素に分類できます。

- スキル・知識: 業務を遂行するために必要な専門知識や技術的な能力です。職務経歴書に書かれている内容が、実際の業務レベルでどの程度通用するのかを、具体的なエピソードを交えて確認する必要があります。

- 経験: これまでどのような環境で、どのような課題に取り組み、どのような成果を上げてきたかという実績です。単に「何をしたか」だけでなく、「なぜそうしたのか」「その経験から何を学んだのか」といった思考のプロセスまで深掘りすることが重要です。

- ポテンシャル(潜在能力): 現時点でのスキルや経験だけでなく、将来的に成長し、より高いレベルで貢献してくれる可能性です。学習意欲の高さ、未知の課題に対する思考力、素直さ、ストレス耐性などから判断します。特にポテンシャル採用となる若手層の面接では、この要素が極めて重要になります。

- カルチャーフィット: 企業の理念やビジョン、価値観、行動指針、職場の雰囲気といった「社風」と、候補者の価値観や働き方のスタイルが合致しているかという点です。どんなに優秀な人材でも、カルチャーが合わなければ本来の力を発揮することは難しくなります。

これらの要素を的確に見極めるためには、面接官は鋭い観察眼と、候補者の本音を引き出す質問力が不可欠です。候補者の発言の表面だけをなぞるのではなく、その背景にある考え方や動機、行動原理までを理解しようと努める姿勢が、見極めの精度を大きく左右します。

候補者の入社意欲を高める(動機付け)

もう一つの重要な役割が、候補者に「この会社で働きたい」と思ってもらうこと、すなわち入社意欲を高める「動機付け」です。現代の採用市場は、多くの業界で売り手市場となっており、企業が候補者を選ぶだけでなく、候補者もまた企業を厳しく選んでいます。特に優秀な人材ほど、複数の企業から内定を得ているケースが多く、最終的に自社を選んでもらうためには、面接の場が極めて重要なアピールの機会となります。

面接官は、候補者にとって「企業の顔」そのものです。面接での体験が、その企業の印象を大きく決定づけます。たとえ会社の事業内容や待遇に魅力を感じていたとしても、面接官の態度が悪かったり、質問が的を射ていなかったりすれば、「この人たちとは一緒に働きたくない」「この会社は人を大切にしないのかもしれない」と感じ、志望度が大きく下がってしまうでしょう。

逆に、面接官が魅力的であれば、候補者の入社意欲は飛躍的に高まります。具体的には、以下のようなアプローチが有効です。

- 会社の魅力を具体的に語る: 公式サイトやパンフレットに書かれているような一般的な情報だけでなく、現場で働く社員だからこそ語れる仕事のやりがい、チームの雰囲気、独自の文化、今後の事業の展望などを、熱意を持って伝えることが重要です。

- 候補者のキャリアプランと自社を結びつける: 候補者が将来どのようなキャリアを築きたいと考えているのかを丁寧にヒアリングし、自社で働くことがその実現にどう繋がるのかを具体的に提示します。「この会社なら自分の理想とする成長ができる」と感じてもらうことが、強力な動機付けになります。

- 対等なパートナーとしての対話を心がける: 候補者を一方的に評価するのではなく、お互いの理解を深めるための対話の場であるという姿勢を示すことが大切です。候補者の話に真摯に耳を傾け、的確なフィードバックや共感を示すことで、信頼関係が生まれます。

- 面接官自身の魅力を示す: 面接官自身が仕事に誇りを持ち、楽しんでいる姿を見せることも、非常に効果的です。「こんなに魅力的な人が働いている会社なら、きっと素晴らしい環境に違いない」と候補者に感じさせることができます。

このように、面接官は自社を代表する「広報担当」であり「営業担当」でもあるという意識を持つ必要があります。「見極め」と「動機付け」は、どちらか一方を優先するものではありません。優れた面接官は、的確な質問で候補者を見極めながら、その対話を通じて会社の魅力を伝え、候補者の心を惹きつけます。この二つの役割を高いレベルで両立させることこそが、採用成功の鍵を握っているのです。

優秀な面接官が持つべき心構え

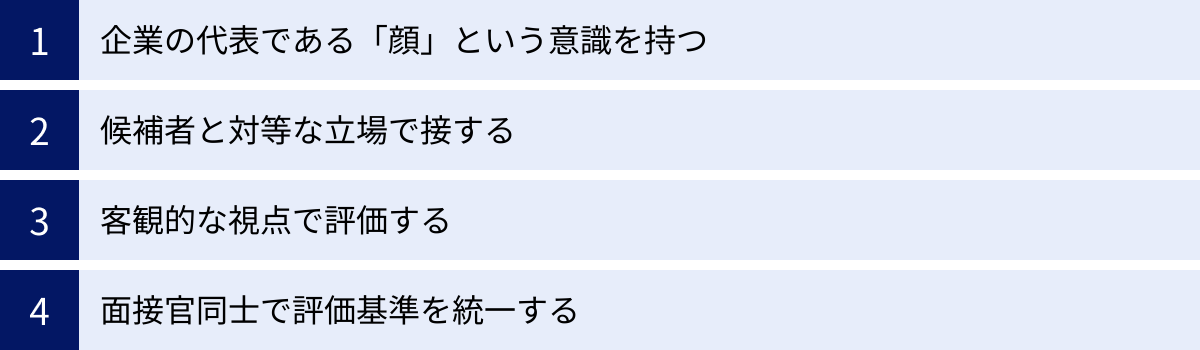

優れた面接を行うためには、テクニックやスキル以前に、面接官としてのあるべき「心構え(マインドセット)」が不可欠です。この土台がしっかりしていないと、どんなに高度な質問手法を学んでも、候補者との間に信頼関係を築くことはできず、結果として採用のミスマッチを招いてしまいます。ここでは、すべての面接官が常に心に留めておくべき4つの重要な心構えについて解説します。

企業の代表である「顔」という意識を持つ

面接官は、候補者が直接触れ合う数少ない「企業の生身の人間」です。そのため、あなたの言動や態度のすべてが、そのまま企業全体のイメージとして候補者にインプットされるということを、常に強く意識しなければなりません。あなたがにこやかで誠実な対応をすれば、候補者は「この会社は温かくて誠実な社風なのだろう」と感じます。逆に、あなたが横柄な態度をとったり、準備不足を露呈したりすれば、「この会社は人を大切にしない、ずさんな組織なのだろう」というネガティブな印象を与えてしまいます。

特に現代は、SNSや口コミサイトによって個人の体験が瞬時に拡散される時代です。面接での不快な体験は、採用候補者という立場だけでなく、一人の消費者としての企業へのエンゲージメントをも低下させかねません。例えば、面接でぞんざいに扱われた候補者が、その企業の製品やサービスの利用をやめてしまう、あるいは周囲に悪い評判を広めてしまうといったケースは決して珍しくありません。

「企業の顔」であるという自覚を持つためには、具体的に以下のような振る舞いが求められます。

- 時間厳守: 遅刻は論外です。候補者を待たせることは、相手の時間を軽視しているというメッセージになります。

- 清潔感のある身だしなみ: 服装や髪型など、相手に不快感を与えない清潔感は社会人としての基本マナーです。

- 丁寧な言葉遣い: どんなに年下の候補者であっても、一人のビジネスパーソンとして敬意を払い、丁寧な言葉遣いを徹底します。

- 誠実な態度: 準備を怠らず、候補者の話に真摯に耳を傾け、真剣に向き合う姿勢が信頼感を生みます。

面接の場は、採用選考の場であると同時に、自社のファンを作ることができる絶好の機会でもあります。たとえ今回ご縁がなかったとしても、「良い会社だった」「魅力的な社員がいた」というポジティブな印象を残すことができれば、将来的に顧客やビジネスパートナーとして繋がる可能性もあります。常に「会社の代表である」という高い意識を持って、一つひとつの面接に臨むことが重要です。

候補者と対等な立場で接する

採用活動において、面接官は「選ぶ側」、候補者は「選ばれる側」という力関係が生まれやすい構造になっています。しかし、この非対称な関係性を意識しすぎ、「選んでやっている」というような上から目線の態度で候補者に接することは、絶対に避けなければなりません。

忘れてはならないのは、採用とは企業と候補者がお互いを選ぶ「お見合い」のようなものであるという事実です。企業が候補者を評価しているのと全く同じように、候補者もまた「この会社は自分にとってふさわしい場所か」「この人たちと一緒に働きたいか」を厳しく評価しています。特に優秀な人材であればあるほど、その傾向は顕著です。

面接官が候補者と対等な立場で接することには、二つの大きなメリットがあります。

第一に、候補者がリラックスし、本来の自分を出しやすくなることです。高圧的な雰囲気の中では、候補者は萎縮してしまい、緊張からうまく話せなくなってしまいます。それでは、候補者が持つ本来の能力や人柄を正しく評価することはできません。面接官が穏やかで受容的な態度を示すことで、候補者は安心して本音を語ることができ、より深く、正確な人物理解につながります。

第二に、候補者の入社意欲を高める効果です。人は誰でも、自分を尊重し、対等に扱ってくれる相手に好感を抱きます。面接官の対等な姿勢は、「この会社は社員一人ひとりを個人として尊重してくれる文化があるのだろう」というポジティブなメッセージとなり、企業の魅力度を大きく向上させます。

対等な立場を実践するためには、以下のようなコミュニケーションを心がけましょう。

- 傾聴の姿勢: 相手の話を遮らず、最後まで丁寧に聞く。相づちやうなずきで「聞いています」というサインを送る。

- 質問の仕方: 尋問のような一方的な質問ではなく、「〇〇について、もう少し詳しく教えていただけますか?」といった丁寧な依頼の形で尋ねる。

- 自己開示: 必要に応じて、面接官自身の経験や考えを少し話すことで、一方的な評価の場ではなく、相互理解の場であるという雰囲気を作る。

- 感謝の表明: 面接の最後には、貴重な時間を使って来社・接続してくれたことへの感謝を伝える。

候補者は未来の同僚かもしれません。その意識を持ち、一人のプロフェッショナルとして敬意を払って接することが、良い面接の基本です。

客観的な視点で評価する

人間は誰しも、無意識のうちに特定の「思い込み」や「偏見(バイアス)」を持っています。面接という短時間で人物を評価する場では、こうしたバイアスが判断に影響を与え、客観的な評価を歪めてしまう危険性が常に存在します。優秀な面接官は、こうした評価者バイアスの存在を自覚し、その影響を最小限に抑えようと努めます。

代表的な評価者バイアスには、以下のようなものがあります。

- ハロー効果: 学歴や職歴、特定のスキルなど、一つの優れた点に引きずられて、他の評価項目まで高く評価してしまうこと。(例:「有名大学出身だから、きっと仕事もできるだろう」)

- 類似性バイアス: 自分と出身地や趣味、経歴などが似ている候補者に対して、無意識に親近感を抱き、高く評価してしまうこと。(例:「自分と同じ体育会系出身だから、根性がありそうだ」)

- 対比効果: 直前に面接した候補者の印象に影響されて、次の候補者の評価が相対的に上下してしまうこと。(例:「非常に優秀な候補者の後だと、普通の候補者が能力不足に見えてしまう」)

- 第一印象バイアス: 面接開始直後の数分間の印象(見た目や話し方など)が、その後の評価全体を決定づけてしまうこと。

- ステレオタイプ: 性別、年齢、国籍などに基づいた固定観念で相手を判断してしまうこと。(例:「この年齢なら、これくらいの経験はあって当然だ」)

これらのバイアスに流されると、本来採用すべきでない人材を採用してしまったり、逆に自社に貢献できるはずの優秀な人材を見逃してしまったりするリスクが高まります。

客観性を保つためには、「事実」と「解釈」を明確に分けて考えるトレーニングが必要です。例えば、「ハキハキと自信を持って話していた」というのは観察可能な「事実」ですが、「コミュニケーション能力が高い」というのはそこから導き出される「解釈(評価)」です。面接中はできるだけ客観的な事実(候補者が何を言ったか、どんな行動をしたか)の収集に徹し、評価はすべての情報を集めた後で、定められた基準に照らし合わせて行うべきです。

また、構造化面接(後述)や評価シートの活用、複数人での面接といった仕組みを導入することも、個人の主観が入り込む余地を減らし、客観性を担保する上で非常に有効です。

面接官同士で評価基準を統一する

多くの企業では、一次面接、二次面接、最終面接と、複数の面接官が異なる段階で候補者と接します。このとき、各面接官が持つ「評価のモノサシ」がバラバラでは、一貫性のある適切な採用判断はできません。例えば、一次面接官Aは「協調性」を重視して高く評価した候補者を、二次面接官Bは「主体性」が足りないとして低く評価する、といった事態が起こり得ます。

このような評価のブレは、採用プロセスの非効率化を招くだけでなく、採用のミスマッチにも直結します。どの面接官が担当するかによって合否が左右されるような状況は、候補者にとっても不公平であり、企業としての信頼を損なうことにもなりかねません。

これを防ぐために不可欠なのが、面接が始まる前に、関係者全員で評価基準をすり合わせ、完全に統一しておくことです。このプロセスを「キャリブレーション(目線合わせ)」と呼びます。

評価基準を統一するためには、以下のステップが有効です。

- 採用ペルソナの共有: 今回の募集で「どのような人物を求めているのか」を具体的に定義し、全員で共有します。必要なスキルや経験はもちろん、求める人物像(価値観、行動特性など)を詳細に言語化します。

- 評価項目の設定: 採用ペルソナに基づき、「論理的思考力」「主体性」「チームワーク」といった具体的な評価項目を決定します。

- 評価基準の言語化: 各評価項目について、「5段階評価の5はどういう状態か」「3はどういう状態か」を具体的に定義します。(例:「主体性5:指示を待つだけでなく、自ら課題を発見し、解決策を提案・実行できる」)

- 模擬面接とディスカッション: 可能であれば、模擬面接のビデオなどを見て、各面接官が評価をつけ、なぜその評価になったのかを議論します。このディスカッションを通じて、互いの評価のズレを修正し、基準をすり合わせていきます。

こうした地道な作業を通じて、面接官全員が同じモノサシを持って候補者を評価できるようになります。組織として一貫した基準で採用を行うことが、長期的に見て企業の成長に貢献する人材を獲得するための絶対条件なのです。

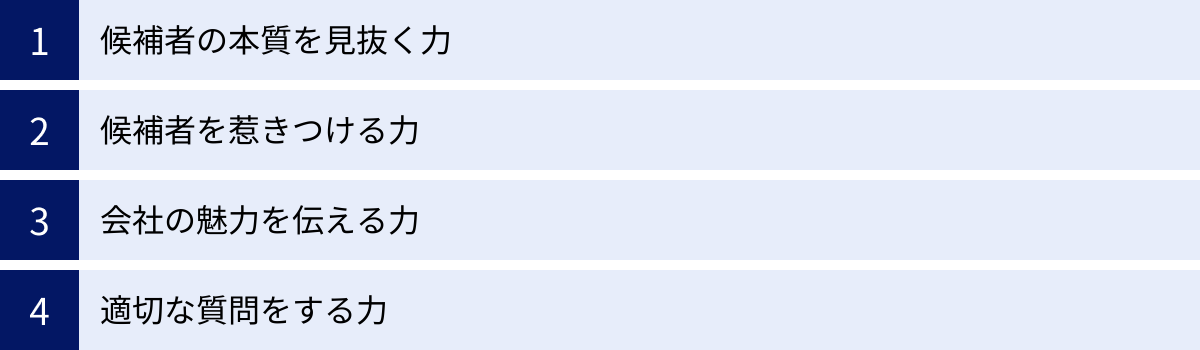

面接官に求められる4つのスキル

優秀な面接官であるためには、前述した心構えを土台とした上で、具体的なスキルを身につける必要があります。これらのスキルは、候補者の本質を正確に理解し、同時に自社の魅力を効果的に伝えるために不可欠です。ここでは、面接官に求められる4つの重要なスキルについて、それぞれ詳しく解説していきます。

① 候補者の本質を見抜く力

候補者の本質を見抜く力とは、応募書類に書かれた経歴や、面接で語られる自己PRといった表面的な情報に惑わされることなく、その人物が持つ潜在的な能力、思考の癖、価値観、行動特性などを深く理解するスキルです。多くの候補者は、面接のために準備を重ね、自分を良く見せようとします。その「演出」の奥にある素の姿を見極めることが、採用のミスマッチを防ぐ上で極めて重要になります。

このスキルを高めるためには、「行動面接(BEI:Behavioral Event Interview)」の考え方が非常に役立ちます。これは、「過去の行動は未来の行動を予測する」という原則に基づき、候補者の過去の具体的な行動事実について深く掘り下げて質問する手法です。

例えば、「あなたの強みは何ですか?」と抽象的に聞くのではなく、「これまでの仕事で、あなたの強みである〇〇が最も発揮された具体的なエピソードを教えてください」と質問します。さらに、そのエピソードに対して、「STARメソッド」 と呼ばれるフレームワークを用いて深掘りしていきます。

- S (Situation): その時、どのような状況でしたか?

- T (Task): あなたが担っていた役割や課題は何でしたか?

- A (Action): その状況で、あなたは具体的に何を考え、どう行動しましたか?

- R (Result): その行動の結果、どのような成果に繋がりましたか?

このフレームワークに沿って質問を重ねることで、候補者の発言の信憑性を確認できるだけでなく、困難な状況にどう向き合うのか、どのように思考し、周囲を巻き込みながら行動するのか、といった具体的な行動パターンを浮き彫りにすることができます。

また、言語情報だけでなく、非言語コミュニケーションから情報を読み取る力も重要です。話すときの表情、視線の動き、声のトーン、身振り手振りなどには、本心や感情が表れやすいと言われています。もちろん、これだけで判断するのは危険ですが、話の内容と非言語的なサインに矛盾がないかなどを観察することで、より多角的な人物理解が可能になります。

② 候補者を惹きつける力

候補者を惹きつける力とは、面接という短い時間の中で良好な人間関係を築き、候補者に「この人と一緒に働きたい」「この会社は魅力的だ」と感じさせるコミュニケーションスキルです。前述した「動機付け」の役割を果たすために不可欠な能力と言えます。どれだけ的確に候補者を見極めることができても、最終的に入社してもらえなければ意味がありません。

このスキルの中核をなすのが「傾聴力」と「共感力」です。

- 傾聴力: 相手の話をただ聞くのではなく、深く理解しようという姿勢で、真剣に耳を傾ける力です。相手の話を遮らず、適度な相づちやうなずきを入れ、「なるほど、それでどうされたのですか?」といったように話を促すことで、候補者は「自分の話を真剣に聞いてもらえている」と感じ、安心して話せるようになります。

- 共感力: 候補者の話の内容や、その裏にある感情(喜び、苦労、悔しさなど)を理解し、共感的な反応を示す力です。「それは大変でしたね」「素晴らしい成果ですね」といった言葉をかけることで、候補者との心理的な距離が縮まり、信頼関係が生まれます。

さらに、適度な自己開示も有効です。面接官が一方的に質問するだけでなく、例えば候補者の話に関連して「私も以前、同じようなプロジェクトで苦労した経験があります」といったように、自身の経験を少し話すことで、一方的な評価の場ではなく、人と人とのコミュニケーションの場であるという雰囲気を作ることができます。

候補者を惹きつける力は、単なる「話し上手」とは異なります。むしろ、自分が話すことよりも、相手に気持ちよく話してもらうことに長けた「聞き上手」であることが重要です。候補者が「今日の面接は、なんだかすごく話してしまったな」「自分のことを深く理解してもらえた気がする」と感じれば、その面接は成功と言えるでしょう。

③ 会社の魅力を伝える力

会社の魅力を伝える力は、動機付けを行う上で直接的に機能するスキルです。多くの面接官は、自社の事業内容や制度について説明することはできますが、それを「候補者にとっての魅力」として語れるかどうかが大きな分かれ目となります。

単に会社のWebサイトに載っているような情報を棒読みするだけでは、候補者の心には響きません。重要なのは、事実の羅列ではなく、ストーリーとして語ることです。

例えば、以下のような点を、自分の言葉で、熱意を込めて語れるように準備しておくことが重要です。

- ビジョン・ミッションへの共感: なぜこの会社で働いているのか。会社のどんな理念や目標に共感しているのか。

- 事業の面白さ・社会貢献性: 自分たちが手がけている事業が、世の中にどのような価値を提供しているのか。その中で働くことの面白さや社会的意義は何か。

- 仕事のやりがい: 担当する業務の具体的な内容だけでなく、その仕事を通じて得られる達成感や成長実感は何か。どんな困難があり、それを乗り越える面白さは何か。

- 独自のカルチャー・働く仲間: 会社の雰囲気はどうか。どんな人が働いていて、チームワークはどうか。自社ならではの文化や風土について、具体的なエピソードを交えて語る。

- 成長機会・キャリアパス: この会社で働くことで、どのようなスキルが身につき、どのようなキャリアを築いていける可能性があるのか。

これらの魅力を伝える際、候補者の興味関心やキャリアプランと結びつけて話すことができれば、その効果は絶大です。例えば、新しい技術を学びたいという意欲の高い候補者には、社内の勉強会の活発さや、新しい技術を積極的に採用しているプロジェクトの話をする。将来マネジメントに挑戦したいという候補者には、若手でもリーダーを任されるチャンスがあることや、マネジメント研修制度について話す。このように、相手に合わせて伝える情報をカスタマイズする力が求められます。

④ 適切な質問をする力

適切な質問をする力は、面接官の中核スキルであり、「見極め」と「動機付け」の両方に貢献します。良い質問は、以下の3つの役割を果たします。

- 情報を引き出す: 評価に必要な情報を候補者から引き出す。

- 思考を促す: 候補者に深く考えさせ、その思考力や問題解決能力を明らかにする。

- 対話を深める: 一問一答で終わらせず、対話を活性化させ、相互理解を深める。

このスキルを実践する上で、「オープンクエスチョン(開かれた質問)」と「クローズドクエスチョン(閉じた質問)」の使い分けが基本となります。

- クローズドクエスチョン: 「はい/いいえ」や、短い単語で答えられる質問。「〇〇の経験はありますか?」など。事実確認や話の転換に使います。

- オープンクエスチョン: 相手に自由な回答を促す質問。「なぜ」「どのように」「どう思うか」などを使って尋ねます。「〇〇の経験について、詳しく教えてください」など。候補者の考えや価値観を深く知りたいときに使います。

面接の序盤ではクローズドクエスチョンで事実を確認し、本題に入ったらオープンクエスチョンで深く掘り下げていくのが基本的な流れです。

さらに、候補者の能力を測るための質問の型として、以下のようなものがあります。

- 行動質問: 「過去に〇〇した経験について教えてください」。過去の事実に基づき、行動特性を評価します。(前述のSTARメソッドと併用)

- 状況設定質問: 「もしあなたが〇〇という状況に置かれたら、どうしますか?」。未知の状況に対する思考力や判断力を評価します。

- 深掘り質問: 候補者の回答に対し、「それはなぜですか?」「具体的にはどういうことですか?」と重ねて質問し、思考の深さや論理性を確認します。

もちろん、後述する法律で禁止されているNG質問をしないための知識も、このスキルの一部です。適切な質問を投げかける能力は、面接全体の質を決定づけると言っても過言ではありません。

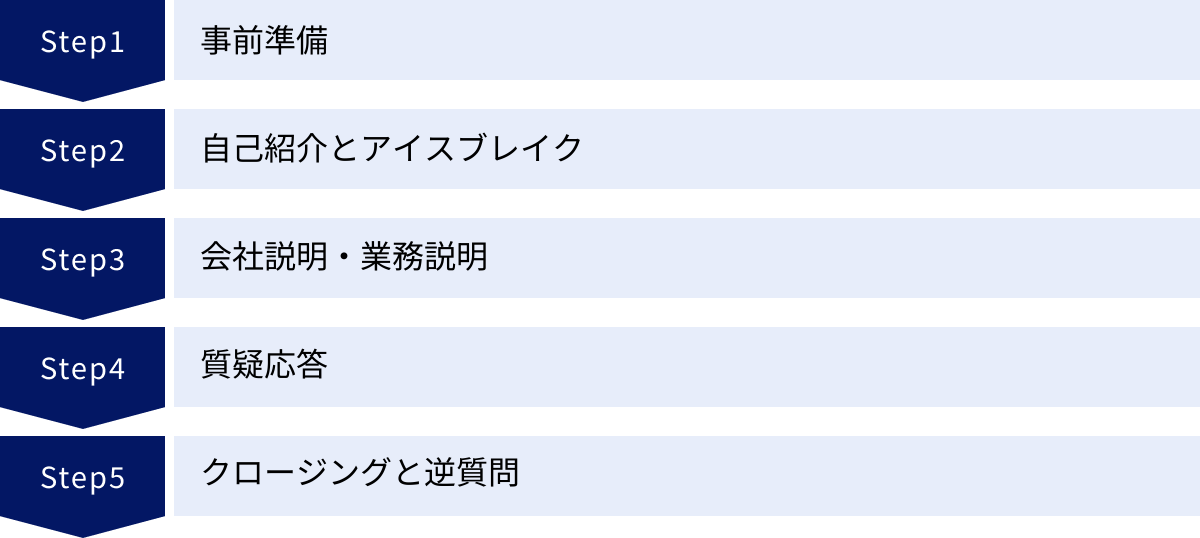

面接の基本的な進め方【5ステップ】

場当たり的な面接では、聞くべきことを聞き忘れたり、会社の魅力を伝えきれなかったりと、本来の目的を達成できません。採用の成功確率を高めるためには、しっかりとした型(フレームワーク)に沿って面接を進めることが重要です。ここでは、面接の基本的な流れを5つのステップに分け、各ステップで面接官が何をすべきかを具体的に解説します。

① 事前準備

面接の成否は、準備段階で8割決まると言っても過言ではありません。準備を怠ると、的確な質問ができず、候補者の本質を見抜くことができません。また、準備不足は候補者にも伝わり、「自分に興味がないのではないか」という不信感を与えてしまいます。

採用したい人物像と評価基準を再確認する

まず、今回の採用における「目的」を再確認します。なぜこのポジションで人を募集しているのか、その背景を理解することが全ての出発点です。その上で、採用したい人物像(ペルソナ)と、それに基づいた評価基準を明確に頭に入れておきます。

- MUST(必須要件): これがなければ採用できない、というスキルや経験。

- WANT(歓迎要件) : あればプラス評価になるスキルや経験。

- カルチャーフィット: 自社の価値観や行動指針に合致する人物特性。

事前に配布されているであろう評価シートにしっかりと目を通し、どの質問でどの評価項目を確認するのか、大まかなシミュレーションをしておきましょう。これにより、面接中に評価の観点がブレるのを防ぎます。

応募書類を隅々まで読み込む

候補者から提出された応募書類(履歴書、職務経歴書など)は、情報の宝庫です。面接の直前にさっと目を通すのではなく、事前に時間をかけて熟読し、内容を完全に把握しておく必要があります。

読み込む際は、以下の点に注目すると良いでしょう。

- 経歴の一貫性: これまでのキャリアに一貫した軸があるか。転職理由に納得感はあるか。

- 具体的な実績: どのような役割で、どのような成果を出したのか。数字で示された実績は特に注目します。

- スキルのレベル: 記載されているスキルが、今回の募集要件とどの程度マッチしているか。

- 空白期間や矛盾点: 職歴に不自然な空白期間はないか。記載内容に矛盾している点はないか。

- 自己PRや志望動機: 候補者が何をアピールしたいのか、自社にどんな関心を持っているのかを把握します。

これらの情報を基に、「このプロジェクトについて詳しく聞きたい」「この転職理由を深掘りしたい」といった、質問の糸口を見つけていきます。

質問したい項目をリストアップする

応募書類の読み込みと評価基準の確認が終わったら、その候補者に対して具体的に何を聞きたいのか、質問項目をリストアップします。全ての候補者に同じ質問をするのではなく、一人ひとりの経歴やアピールポイントに合わせて、質問をカスタマイズすることが重要です。

リストアップする際は、以下のように分類すると整理しやすくなります。

- 経歴・スキルに関する質問: 職務経歴書の深掘り。

- 志望動機に関する質問: なぜ自社なのか、入社後の貢献イメージ。

- 価値観・人柄に関する質問: チームでの働き方、仕事へのスタンス。

- 能力測定の質問: 論理的思考力や課題解決能力を問う質問。

全ての質問をリスト通りに行う必要はありませんが、絶対に確認すべき「必須質問」と、時間があれば聞きたい「任意質問」を分けておくと、時間のマネジメントがしやすくなります。

② 自己紹介とアイスブレイク

いよいよ面接開始です。候補者は多かれ少なかれ緊張しています。その緊張を解きほぐし、候補者が本来の力を発揮できるような雰囲気を作ることが、このステップの目的です。

まずは面接官から名乗り、場の緊張をほぐす

面接は、必ず面接官の自己紹介から始めます。「株式会社〇〇、△△部のXXと申します。本日は面接官を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします」と、所属と名前をはっきりと名乗りましょう。複数の面接官がいる場合は、全員が自己紹介します。

その後、すぐに本題に入るのではなく、数分間のアイスブレイクを挟みます。これは、本題と関係のない軽い雑談で、場の空気を和ませるためのものです。

- (対面の場合)「本日はご足労いただきありがとうございます。ここまで迷わず来られましたか?」

- (オンラインの場合)「本日はお時間をいただきありがとうございます。音声や映像は問題なく届いていますでしょうか?」

- 天気の話や、趣味の話(もし応募書類に記載があれば)など、相手が答えやすい簡単な話題が良いでしょう。

この短い時間で、候補者は「話しやすい雰囲気だ」と感じ、リラックスすることができます。

面接の目的と流れを説明する

アイスブレイクで場が和んだら、本日の面接の進め方について、最初にオリエンテーションを行います。これにより、候補者は見通しを持って安心して面接に臨むことができます。

「本日の面接は、約60分を予定しております。まず前半の30分で、私から〇〇様のご経歴やスキルについていくつか質問をさせていただきます。その後、10分ほどで私から会社の事業や業務内容についてご説明し、最後の20分で、〇〇様からのご質問にお答えする時間を設けたいと考えております。本日は、お互いの理解を深めるための時間にできればと思っておりますので、リラックスしてお話しください。」

このように、所要時間、各パートの内容、そして面接の目的(相互理解)を明確に伝えることがポイントです。

③ 会社説明・業務説明

質疑応答の前に、面接官から会社や業務について説明する時間を設けます。これは、候補者の企業理解を深め、入社意欲を高める(動機付け)ための重要なパートです。

会社のビジョンや事業内容を説明する

採用パンフレットやWebサイトに書いてあるような表面的な情報だけでなく、現場で働く社員の視点から、会社の「今」と「これから」を語ることが重要です。

- 会社が目指しているビジョンや方向性。

- 現在、特に力を入れている事業やプロジェクト。

- 業界内での自社の強みや独自性。

- 今後の事業展開や将来性。

会社の良い面だけでなく、現在抱えている課題や挑戦していることなどを正直に話すことで、かえって候補者からの信頼を得ることができます。

担当する業務の具体的な内容ややりがいを伝える

候補者が最も知りたいのは、「入社したら具体的にどんな仕事をするのか」です。できるだけ具体的に、働くイメージが湧くように説明しましょう。

- 具体的な業務内容: 1日の仕事の流れ、定型業務と非定型業務の割合など。

- 使用するツールや技術: 開発環境、使用言語、社内コミュニケーションツールなど。

- チーム体制: 所属するチームの人数、メンバーの役割分担、レポートライン。

- 仕事のやりがいと厳しさ: この仕事の面白さ、達成感を感じる瞬間。同時に、大変な部分や乗り越えるべき壁。

- 期待される役割: 入社後、候補者にどのような貢献を期待しているか。

ここでも、候補者のスキルや志向に合わせて話す内容を調整すると、より響きやすくなります。「〇〇のスキルをお持ちのようですので、このプロジェクトで即戦力としてご活躍いただけると思います」といった形で、期待を伝えるのも効果的です。

④ 質疑応答

面接のメインパートです。事前準備でリストアップした質問を基に、候補者への理解を深めていきます。

準備した質問リストを基に質問する

まずは、絶対に確認すべき「必須質問」から聞いていきます。応募書類の深掘りや、評価基準に沿った質問を通じて、候補者のスキル、経験、人柄などを確認します。

ただし、質問リストを上から順番に機械的に聞くのは避けましょう。あくまで対話を意識し、候補者の回答に応じて、質問の順番を変えたり、追加の質問をしたりする柔軟性が求められます。

候補者の回答を深掘りする

候補者の回答に対して、一問一答で終わらせないことが重要です。「なぜ?(Why?)」「どのように?(How?)」「具体的には?(What?)」といった深掘り質問を重ねることで、回答の背景にある思考プロセスや価値観が見えてきます。

- (回答)「前職では、業務効率化に成功しました」

- (深掘り)「具体的に、どのような課題があったのですか?」

- (深掘り)「その課題を解決するために、どのように行動されたのですか?」

- (深掘り)「なぜ、その方法が最適だと考えたのですか?」

- (深掘り)「その結果、どのような成果が出ましたか?(数字で示せますか?)」

このような深掘りを通じて、候補者の話の信憑性を確かめると同時に、課題解決能力や論理的思考力といった本質的な能力を評価することができます。

⑤ クロージングと逆質問

面接の締めくくりです。最後まで丁寧な対応を心がけ、良い印象で終えることが重要です。

候補者からの質問(逆質問)を受け付ける

「最後に、何か質問はありますか?」と、候補者からの質問を受け付けます。この逆質問の時間は、候補者の入社意欲や企業理解度を測る絶好の機会です。時間に余裕を持って、誠実に回答しましょう。

- 鋭い質問や、深い関心を示す質問が出てくれば、志望度が高い証拠です。

- 待遇や福利厚生に関する質問ばかりの場合は、仕事内容への興味が薄い可能性も考えられます。

- 「特にありません」という回答の場合は、興味が低いか、あるいは極度に緊張しているかのどちらかです。

逆質問に答える際は、正直かつポジティブに回答することが基本です。もし即答できない質問があった場合は、「その件については、確認して後日採用担当からご連絡します」と正直に伝えましょう。

選考スケジュールや今後の流れを伝える

最後に、今後の選考プロセスについて明確に伝えます。

- 次のステップ: 次は二次面接か、最終面接か、あるいは書類選考に戻るのか。

- 結果連絡の時期: 「〇営業日以内に」「〇月〇日頃までに」と、具体的な時期を伝えます。

- 連絡方法: メールなのか、電話なのかを伝えます。

「本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。〇〇様と一緒に働ける機会を楽しみにしております。」といった感謝の言葉とポジティブなメッセージで面接を締めくくります。エレベーターまで見送るなど、最後まで丁寧な対応を心がけましょう。

面接後の評価方法と基準の作り方

面接は、実施して終わりではありません。面接で得た情報を基に、客観的かつ公正な評価を行い、次の選考ステップや最終的な合否判断に繋げることが重要です。ここでは、評価のブレをなくし、採用の精度を高めるための「評価基準の作り方」と、評価を行う際の「注意点」について解説します。

評価基準の作り方

感覚や印象だけに頼った評価は、面接官によるバラつきを生み、採用のミスマッチを引き起こす最大の原因となります。誰が面接しても一定の品質で評価ができるよう、明確で具体的な評価基準を事前に設定しておくことが不可欠です。

採用したい人物像を具体的に定義する

評価基準を作る最初のステップは、「今回の採用で、どのような人物を求めているのか」を解像度高く定義することです。これを「採用ペルソナ」の設定と呼びます。

単に「コミュニケーション能力が高い人」「主体性のある人」といった曖昧な言葉で終わらせるのではなく、自社の状況に合わせて、より具体的に言語化します。

- スキル・経験:

- (例)「Javaを用いたWebアプリケーション開発経験3年以上」

- (例)「5名以上のチームマネジメント経験」

- 行動特性(コンピテンシー):

- (例)コミュニケーション能力 → 「部署の異なるメンバーとも円滑に連携し、プロジェクトを推進できる」

- (例)主体性 → 「指示を待つだけでなく、自らチームの課題を発見し、改善提案ができる」

- 価値観(カルチャーフィット):

- (例)「当社の『顧客第一主義』という理念に共感し、常にお客様の視点で物事を考えられる」

- (例)「変化の速い環境を楽しみ、新しい知識やスキルの学習に意欲的である」

このように、求める人物像を関係者全員ですり合わせ、共通認識を持つことが、一貫性のある評価の土台となります。

スキル・経験・人柄などの評価項目を設定する

次に、定義した採用ペルソナを基に、具体的な評価項目に落とし込みます。評価項目は、企業の価値観や職種によって異なりますが、一般的には以下のようなカテゴリーで設定されます。

| カテゴリー | 評価項目の例 |

|---|---|

| スキル・経験 | 専門知識・技術、業務経験、実績、語学力 |

| 思考力 | 論理的思考力、課題解決能力、情報収集力、計画性 |

| ヒューマンスキル | コミュニケーション能力、傾聴力、協調性、リーダーシップ |

| スタンス・意欲 | 主体性、責任感、学習意欲、ストレス耐性、柔軟性 |

| カルチャーフィット | 企業理念への共感、志望動機、キャリアプランとの整合性 |

これらの項目の中から、今回の採用で特に重視するものを5〜7個程度選び出し、評価の軸とします。項目が多すぎると評価が煩雑になるため、優先順位をつけることが重要です。

評価シートを作成し、評価基準を数値化・言語化する

設定した評価項目を基に、「評価シート」を作成します。評価シートは、面接官が客観的な評価を行うための重要なツールです。

重要なのは、各評価項目について、評価段階を数値化(例:1〜5段階)し、それぞれの段階がどのような状態を指すのかを具体的に言語化しておくことです。

【評価シートの作成例(「主体性」の評価基準)】

| 評価 | 評価基準(具体的な行動レベル) |

|---|---|

| 5 (非常に高い) | 指示された範囲を超え、自ら部署やチーム全体の課題を発見し、周囲を巻き込みながら解決策を主導できる。 |

| 4 (高い) | 指示された業務において、より良い方法を自ら考え、改善提案や実行ができる。 |

| 3 (標準) | 指示された業務は、責任を持って最後までやり遂げることができる。 |

| 2 (低い) | 指示されたことしかやらず、受け身の姿勢が目立つ。細かな指示が必要な場合がある。 |

| 1 (非常に低い) | 指示されたことさえ、最後までやり遂げられないことがある。常に受け身で改善の意欲が見られない。 |

このように基準を言語化しておくことで、「Aさんにとっての『主体性がある』と、Bさんにとっての『主体性がある』が全く違う」といった、面接官による解釈のズレを最小限に抑えることができます。また、面接後のフィードバックや選考会議での議論も、具体的な行動レベルで話せるため、非常にスムーズになります。

評価する際の注意点

適切な評価基準を設けても、評価のプロセスで注意を怠ると、結局は主観的な判断に陥ってしまいます。ここでは、評価の精度を保つための2つの重要な注意点を解説します。

面接後、時間を置かずにすぐ評価を記録する

面接の評価は、必ずその候補者の面接が終了した直後に行い、評価シートへの記入を完了させることを徹底しましょう。人間の記憶は曖昧で、時間が経つほど薄れていきます。

「次の面接が終わってからまとめてやろう」「今日の最後にまとめてやろう」と考えてしまうと、以下のような問題が生じます。

- 記憶の混同: 直前・直後の候補者の印象と混ざってしまい、誰がどの発言をしたか、正確に思い出せなくなる。

- 印象の平準化: 細かいニュアンスや具体的なエピソードを忘れ、全体的にぼんやりとした印象論での評価になってしまう。

- 対比効果の増幅: 複数の候補者をまとめて評価しようとすると、無意識に候補者同士を比較してしまい、絶対評価ではなく相対評価に陥りやすくなる。

理想は、候補者が退出してから10〜15分以内に評価を完了させることです。次の面接まで少し時間を空けるなど、スケジュール管理の工夫も必要です。「面接と評価はワンセット」 と心得ましょう。

客観的な事実と主観的な感想を分けて記録する

評価シートに記入する際は、「候補者が話した具体的な発言や行動(客観的な事実)」 と、「それを受けて面接官がどう感じたか(主観的な感想・評価)」 を明確に分けて記録することが非常に重要です。

- 悪い例: コミュニケーション能力が高い。非常に優秀。

- (これでは、なぜそう評価したのか、根拠が全くわからない)

- 良い例:

- 【事実】: 「〇〇という課題に対し、A部署とB部署に自らヒアリングを行い、両者の意見を調整する役割を担った」という具体的なエピソードを話していた。逆質問では、事業の将来性について3つの的確な質問があった。

- 【評価・所感】: 上記の事実から、部署を横断して物事を進める調整力、すなわち高度なコミュニケーション能力があると判断できる。事業への理解度も高く、入社意欲は非常に高いと感じた。

このように事実と評価を分けて記録することで、いくつかのメリットが生まれます。

- 評価の根拠が明確になる: 後から見返したときや、他の面接官に説明する際に、なぜその評価に至ったのかを具体的に説明できます。

- バイアスの自己チェック: 「なんとなく良い印象」といった主観的な感想だけでなく、それを裏付ける客観的な事実を探す癖がつくため、無意識のバイアスに気づきやすくなります。

- 選考会議での議論の質が向上する: 各面接官が持ち寄った「事実」をベースに議論できるため、より建設的で客観的な合否判断が可能になります。

評価は、採用の成否を左右する最終的なアウトプットです。丁寧かつ慎重に、そしてルールに則って行う習慣をつけましょう。

【目的別】面接で使える質問120選

ここでは、面接の場で実際に使える質問を、候補者の何を知りたいかという「目的別」に分類してご紹介します。これらの質問リストをベースに、候補者の経歴や応募職種に合わせてカスタマイズして活用してください。オープンクエスチョンと深掘り質問を組み合わせることで、より効果的な面接が実現できます。

① 経歴・スキルを確認する質問

候補者が持つスキルや経験が、自社の求める要件と合致しているかを確認するための質問です。職務経歴書の内容を深掘りし、具体的な行動や成果を明らかにします。

- これまでのご経歴について、3分程度で要約していただけますか?

- 職務経歴書に記載されている業務の中で、最も成果を上げたと感じているプロジェクトについて教えてください。

- そのプロジェクトにおいて、あなたの具体的な役割と貢献は何でしたか?

- その成果を出すために、どのような工夫や努力をしましたか?

- 逆に、最も困難だった、あるいは失敗したと感じる経験は何ですか?

- その困難や失敗から、何を学び、次にどう活かしましたか?

- これまでのキャリアで、最も成長を実感できたのはどのような経験でしたか?

- 業務で日常的に使用していたツールやソフトウェア、プログラミング言語などを教えてください。

- 〇〇のスキルについて「ビジネスレベル」とありますが、具体的にどのようなことができますか?

- チームで仕事をする際、どのような役割を担うことが多かったですか?

- マネジメント経験についてお伺いします。何名のチームを、どのように率いていましたか?

- 部下や後輩の指導・育成において、特に意識していたことは何ですか?

- 予算管理やプロジェクト管理のご経験はありますか?あれば、その規模感を教えてください。

- これまでの経験の中で、当社の業務に最も活かせるとお考えのスキル・経験は何ですか?

- なぜ、そのスキルが当社で活かせるとお考えになったのでしょうか?

- 職務経歴書に記載のない業務経験で、アピールしたいことはありますか?

- これまでの上司や同僚からは、仕事の進め方について、どのようなフィードバックを受けることが多かったですか?

- 転職(または退職)を決意された、最も大きな理由は何ですか?

- 現職(前職)で、もっとこうすれば良かったと後悔していることはありますか?

- これまでのご経験を踏まえ、ご自身の専門性は何だとお考えですか?

② 志望動機・入社意欲を測る質問

候補者がどれだけ自社に興味を持ち、入社したいと考えているか、その熱意や本気度を測るための質問です。企業理解の深さや、キャリアプランとの整合性を見極めます。

- 数ある企業の中で、なぜ当社に興味を持っていただけたのでしょうか?

- 当社のどのような点に、最も魅力を感じていますか?

- 当社の事業やサービスについて、どのような印象をお持ちですか?

- この業界を志望される理由について、詳しく教えてください。

- 当社の他に、どのような業界や企業を検討されていますか?

- 企業選びをする上で、最も重視している軸は何ですか?(3つ教えてください)

- 入社された場合、どのような形で当社に貢献できるとお考えですか?

- あなたの〇〇という強みを、当社のこのポジションでどのように活かしていきたいですか?

- 当社の理念やビジョンについて、共感できる点があれば教えてください。

- 逆に、現時点で当社に対して懸念している点や、もっと知りたいと感じる点はありますか?

- 当社のWebサイトやニュースリリースなどで、特に気になったものはありましたか?

- もし本日、当社から内定が出たとすれば、入社を決意されますか?(その理由も教えてください)

- 当社で働くことを通じて、何を実現したいですか?

- この職種を希望される理由は何ですか?この仕事のどんな点にやりがいを感じますか?

- 入社後、まずはどのような仕事から取り組んでいきたいですか?

- 当社の競合他社と比較して、当社の強み(または弱み)はどこにあると思いますか?

- 5年後、当社でどのような役割を担っていたいですか?

- 今回の転職で、最も実現したいことは何ですか?

- 周囲の方(ご家族やご友人)に、当社への応募について相談されましたか?

- 最後に、あなたの言葉で、当社で働きたいという熱意をアピールしてください。

③ 人柄・価値観を知るための質問

候補者がどのような人物で、仕事に対してどのような価値観を持っているかを知るための質問です。チームや組織のカルチャーにフィットするかを見極める上で重要になります。

- ご自身の長所と短所を、それぞれ具体的なエピソードを交えて教えてください。

- その短所と、どのように向き合っていますか?

- 仕事をする上で、最も大切にしていることは何ですか?

- どのような時に、仕事のやりがいや喜びを感じますか?

- 周囲からは、どのような人だと言われることが多いですか?

- これまでの人生で、最も熱中したことは何ですか?(仕事以外でも構いません)

- 新しい環境や人間関係に、どのように適応していくタイプですか?

- あなたのモチベーションの源泉は何ですか?

- どのような組織やチームで働きたいと考えていますか?

- 逆に、こういう組織やチームは苦手だと感じるものはありますか?

- 上司や同僚と意見が対立した際、どのように対応しますか?

- チームの目標達成のために、あなたが貢献した経験について教えてください。

- 理不尽だと感じることや、納得できない指示に、どう対応しますか?

- 尊敬する人物はいますか?その方のどのような点を尊敬していますか?

- 自身の成長のために、現在学習していることや取り組んでいることはありますか?

- 仕事とプライベートのバランスについて、どのようにお考えですか?

- 最近、関心を持っているニュースや出来事は何ですか?

- これまでの人生で、最大の挑戦は何でしたか?

- どのような人と一緒に働きたいと思いますか?

- 10年後、人として、ビジネスパーソンとして、どうなっていたいですか?

④ 論理的思考力・課題解決能力を問う質問

物事を構造的に捉え、筋道を立てて考え、問題の本質を見抜いて解決策を導き出す能力を測るための質問です。特に、前例のない課題に取り組むことが多い職種で重要となります。

- 仕事において、課題を発見し、解決した経験について教えてください。

- その際、課題の本質は何だと考え、どのように解決策を立案しましたか?

- 情報を集めて何かを判断する際、どのようなプロセスを重視しますか?

- 業務を効率化するために、何か工夫した経験はありますか?

- (ケーススタディ)もしあなたがこの商品の売上を2倍にする担当者なら、まず何から始めますか?

- (フェルミ推定)日本全国にある電柱の数はおよそ何本だと思いますか?考え方のプロセスを説明してください。

- 複雑な情報を、その分野の専門知識がない人に説明する場合、どのような点を工夫しますか?

- 計画通りに物事が進まなかった場合、どのように状況を分析し、軌道修正しますか?

- 複数のタスクが同時に発生した場合、どのように優先順位をつけて処理しますか?

- あなたが下した重要な意思決定について、その決定に至った理由とプロセスを教えてください。

- 賛成と反対の意見がある中で、最終的な結論を出すために何をしますか?

- データを分析して、何らかの示唆を得た経験について教えてください。

- 当社の事業が今後さらに成長するために、どのような課題があると思いますか?

- その課題に対して、どのような打ち手が考えられますか?

- 良い「仮説」とは、どのようなものだと思いますか?

- 抽象的な指示を受けた場合、どのように具体的なアクションに落とし込みますか?

- 成功確率が五分五分のプロジェクトがあった場合、実行するかどうかの判断基準は何ですか?

- 「〇〇(自社サービス名)」の改善点を3つ挙げるとしたら、何ですか?

- なぜ、その3点が改善点だと考えたのですか?

- 1年後の目標を設定してください。その目標を達成するための具体的な計画も教えてください。

⑤ ストレス耐性や柔軟性を確認する質問

プレッシャーのかかる状況や、予期せぬ変化に対して、どのように対処し、精神的な安定を保てるかを測るための質問です。変化の激しい業界や、高い目標が求められる職種で特に重視されます。

- これまでの仕事で、最も精神的にプレッシャーを感じた経験は何ですか?

- そのプレッシャーに、どのように対処し、乗り越えましたか?

- 仕事でストレスを感じるのは、どのような時ですか?

- ストレスが溜まった時、ご自身なりの解消法はありますか?

- 上司や顧客から、厳しいフィードバックやクレームを受けた経験はありますか?その時どう対応しましたか?

- 苦手だと感じるタイプの人と、一緒に仕事を進めなければならない場合、どうしますか?

- これまでの方針が、急に変更になった経験はありますか?その変化にどう対応しましたか?

- 自分のやり方や考え方が、通用しなかった経験はありますか?

- 膨大な業務量や、タイトな納期に、どのように対応しますか?

- 仕事で大きな失敗をした時、どのように気持ちを切り替えますか?

- 自分の意見を否定された時、どのように感じ、どう行動しますか?

- キャリアの中で、最もアンフェアだと感じた経験は何ですか?

- 周囲の期待が大きいと感じる時、それをプレッシャーに感じますか?それとも力に変えられますか?

- 地道で単調な作業を、根気強く続けることは得意ですか?

- 成果が出ない時期が続いた時、どのようにモチベーションを維持しますか?

- 自分の知識やスキルが及ばない、未知の領域の仕事に取り組むことに抵抗はありますか?

- チームの雰囲気が悪い時、あなたならどうしますか?

- 完璧主義な側面はありますか?それは仕事にどう影響しますか?

- 自身のキャパシティを超えていると感じた時、どうしますか?

- 予期せぬトラブルが発生した際、冷静に対応できる方ですか?具体的なエピソードがあれば教えてください。

⑥ キャリアプランに関する質問

候補者が自身のキャリアをどのように考え、成長していきたいかを知るための質問です。自社が提供できるキャリアパスと、候補者の希望が合致しているかを確認します。

- 今回の転職を通じて、キャリアにおいて何を実現したいですか?

- 3年後、5年後、10年後、それぞれどのようなキャリアを歩んでいたいですか?

- そのキャリアプランを実現するために、現在、どのような自己投資や学習をしていますか?

- 当社で働くことは、あなたのキャリアプランにどのように貢献できるとお考えですか?

- 今後、どのようなスキルや知識を身につけていきたいですか?

- 将来的には、管理職(マネジメント)と専門職(スペシャリスト)、どちらの道に進みたいですか?

- そう考える理由も教えてください。

- あなたのキャリアにおける「成功」とは、どのような状態を指しますか?

- キャリアのロールモデルとなる人物はいますか?

- 仕事を通じて、社会にどのような影響を与えたいですか?

- これまでのキャリアで、最も重要な「転機」は何でしたか?

- キャリア選択において、迷った経験はありますか?その時、何を基準に決断しましたか?

- 現職(前職)では実現できなかったキャリア上の目標はありますか?

- 当社には、〇〇というキャリアパスがありますが、ご興味はありますか?

- どのような仕事を任された時に、最も成長できると感じますか?

- 自身の市場価値を高めるために、意識していることは何ですか?

- 仕事の面白みと、待遇や働きやすさ、どちらをより重視しますか?

- もし希望の部署に配属されなかった場合、どうしますか?

- 最終的に、仕事を通じてどのような人間になりたいですか?

- 当社を踏み台にして、将来独立したい、といったお考えはありますか?

絶対に避けたい!面接官のNG行動とNG質問

面接官の不適切な言動は、候補者の入社意欲を削ぐだけでなく、企業の評判を著しく損ない、場合によっては法的な問題に発展するリスクさえはらんでいます。ここでは、面接官として絶対に避けるべき「NG行動」と、法律で禁止されている「NG質問」について、その理由とともに詳しく解説します。

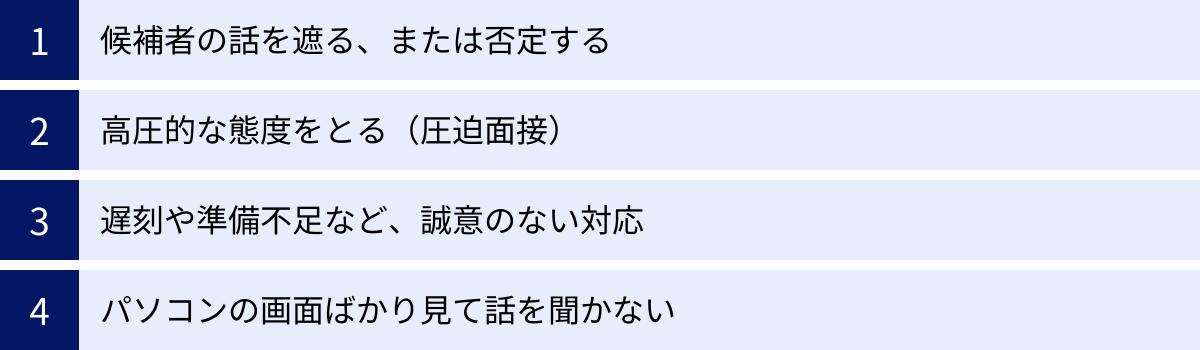

面接中のNG行動

無意識のうちにやってしまいがちな行動が、候補者に深刻な不快感を与えていることがあります。常に候補者への敬意を忘れず、誠実な態度で臨むことが基本です。

候補者の話を遮る、または否定する

候補者が話している途中で、「いや、それは違う」「要するにこういうことですよね?」などと話を遮ったり、頭ごなしに否定したりする行為は最悪です。これは、候補者の人格や意見を尊重しないという明確なメッセージとなり、対話の前提を根底から覆します。候補者は萎縮し、本音を話す気をなくしてしまいます。たとえ話が長かったり、要領を得なかったりしても、まずは最後まで辛抱強く耳を傾ける「傾聴」の姿勢が不可欠です。

高圧的な態度をとる(圧迫面接)

腕を組む、ふんぞり返る、ため息をつく、厳しい口調で詰問するといった高圧的な態度は、論外です。ストレス耐性を見るという名目で意図的に行われる「圧迫面接」は、現代の採用シーンでは百害あって一利なしとされています。候補者に過度な精神的苦痛を与えるだけでなく、パワーハラスメントと見なされるリスクもあります。SNSなどで「〇〇社の面接は最悪だった」と拡散されれば、企業のブランドイメージに計り知れないダメージを与えるでしょう。

遅刻や準備不足など、誠意のない対応

面接への遅刻は、候補者の貴重な時間を奪う、社会人としてあるまじき行為です。また、面接の場で初めて応募書類に目を通す、候補者の名前を間違える、すでに話したことを何度も質問するといった準備不足も、「自分に興味がない」「ぞんざいに扱われている」という不信感を候補者に与えます。誠意のない対応は、そのまま企業の誠意のなさとして受け取られることを肝に銘じるべきです。

パソコンの画面ばかり見て話を聞かない

面接中にメモを取るためにパソコンを使うこと自体は問題ありません。しかし、候補者の方を全く見ずに、ひたすらキーボードを打ち続けているようでは、「話を聞いてもらえていない」という印象を与えてしまいます。適度に顔を上げ、候補者と視線を合わせ、相づちを打つことを意識しましょう。話を聞くときは聞く、メモを取るときは取る、というメリハリをつけることが重要です。これはオンライン面接でも同様で、画面の中の候補者の表情をしっかりと見ながら対話を進める必要があります。

法律で禁止されているNG質問

採用選考は、応募者の基本的人権を尊重し、本人の適性と能力のみを基準として行うことが原則です。そのため、職業安定法や厚生労働省の指針に基づき、就職差別につながる恐れのある特定の事項について質問することは、明確に禁止されています。これらの質問は、たとえ悪意がなくても、法律違反や人権侵害と見なされる可能性があるため、絶対に避けなければなりません。

参照:厚生労働省「公正な採用選考の基本」

本籍・出生地に関すること

「ご出身はどちらですか?」「ご実家は〇〇ですか?」といった質問は、本人の努力ではどうにもならない生まれ育った場所によって、予断や偏見を生む可能性があるため禁止されています。部落差別(同和問題)など、特定の地域に対する差別意識に繋がりかねない、非常にセンシティブな項目です。

家族構成や家族の職業に関すること

「ご両親はどのようなお仕事をされていますか?」「ご結婚の予定は?」「お子様はいらっしゃいますか?」といった質問は、業務遂行能力とは全く関係のない、個人のプライバシーに踏み込む行為です。家庭環境によって応募者を評価することは、不合理な差別にあたります。

思想・信条・宗教に関すること

「支持している政党はありますか?」「ご自宅に〇〇新聞はありますか?」「信仰している宗教はありますか?」といった質問は、憲法で保障されている「思想・信条の自由」「信教の自由」を侵害するものです。個人の内面に関わる事柄を採用基準にすることは許されません。

支持政党に関すること

思想・信条と同様に、どの政党を支持するかは個人の自由であり、採用の可否に影響を与えるべきではありません。「尊敬する人物は?」という質問に対して、特定の政治家の名前が挙がった際に、その思想について深掘りするのもNGです。

これらのNG質問は、アイスブレイクの雑談の中などで、うっかり聞いてしまいがちなので特に注意が必要です。例えば、「方言がないですね、どちらの生まれですか?」といった一見何気ない質問も、出生地を聞くことに繋がります。面接官は、これらの項目がなぜNGなのか、その背景にある人権尊重の理念を深く理解し、常に意識しておく必要があります。

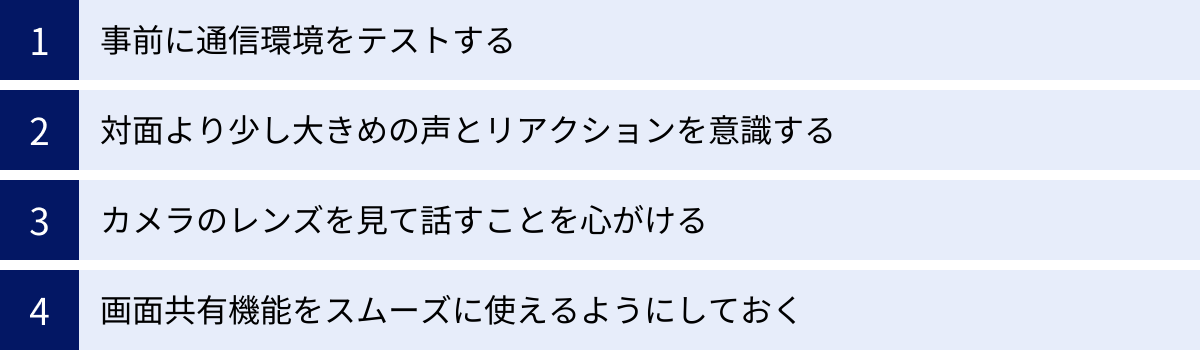

オンライン面接で特に注意すべき4つのポイント

近年、時間や場所の制約を受けないオンライン面接(Web面接)が急速に普及しました。基本的な進め方や心構えは対面の面接と変わりませんが、オンライン特有の環境に起因する注意点がいくつか存在します。これらのポイントを押さえることで、よりスムーズで効果的なオンライン面接を実施できます。

① 事前に通信環境をテストする

オンライン面接において、最も避けたいトラブルが通信障害です。面接官側の音声が途切れたり、映像が固まったりすると、面接が中断してしまい、候補者に多大なストレスと不安を与えます。これは「準備不足」と見なされ、企業の信頼を損なう原因にもなりかねません。

- 機材のチェック: 面接で使用するパソコン、Webカメラ、マイクが正常に動作するかを事前に確認します。内蔵カメラやマイクの性能が低い場合は、外付けのものを準備することをおすすめします。

- 通信回線の確認: 安定したインターネット接続環境を確保します。無線LAN(Wi-Fi)を使用する場合は、電波強度の強い場所を選ぶか、可能であれば有線LANで接続するのが最も確実です。

- ツールの動作テスト: ZoomやMicrosoft Teams、Google Meetなど、面接で使用するツールのアプリケーションを最新の状態にアップデートし、事前に同僚などと接続テストを行っておきましょう。音声や映像の送受信、画面共有などの基本操作に慣れておくことが重要です。

- トラブル時の連絡手段の確保: 万が一、通信トラブルで面接が中断してしまった場合に備え、候補者の電話番号やメールアドレスをすぐに確認できるように準備し、緊急時の連絡方法を事前に伝えておくと、双方安心して臨めます。

候補者側の環境が原因でトラブルが発生することもありますが、少なくとも面接官側は万全の準備を整えておくことが、主催者としての最低限のマナーです。

② 対面より少し大きめの声とリアクションを意識する

オンラインのコミュニケーションは、対面に比べて非言語的な情報(表情の細かな変化、身振り手振り、場の空気感など)が伝わりにくいという特性があります。そのため、意識的にコミュニケーションを補う工夫が必要になります。

- 声のトーンと大きさ: 普段話すよりも少しだけ声を張り、はっきりとした口調で話すことを心がけましょう。マイクを通すと音声がこもりがちになるため、明瞭な発声が相手の聞き取りやすさに直結します。

- 大きめのリアクション: 相手の話を聞いていることを示すために、相づちやうなずきを対面の時よりも少し大きく、分かりやすく行うことが効果的です。「なるほど」「ええ」といった相づちも、声に出して伝えるようにしましょう。無表情・無反応でいると、候補者は「話を聞いてもらえているのだろうか」「自分の話は面白くないのだろうか」と不安になってしまいます。

- 適切な間(ま): オンラインでは音声にわずかな遅延が生じることがあります。相手の発言が終わってから一呼吸置いてから話し始めるように意識すると、発言が被ってしまうのを防ぎ、スムーズな対話ができます。

これらの少しの工夫が、画面越しの冷たい印象を和らげ、温かみのあるコミュニケーションを生み出します。

③ カメラのレンズを見て話すことを心がける

オンライン面接で多くの人がやってしまいがちなのが、画面に映っている相手の顔を見て話してしまうことです。しかし、相手の顔を見ていると、自分の視線はカメラよりも下に向くため、候補者側からは「伏し目がちで話している」「自信がなさそう」といった印象に見えてしまいます。

対面でのアイコンタクトに近い効果を得るためには、パソコンの画面ではなく、Webカメラのレンズを見て話すことを意識しましょう。カメラのレンズに視線を合わせることで、候補者は「自分としっかり目を合わせて話してくれている」と感じ、より親密なコミュニケーションが可能になります。

とはいえ、ずっとレンズを見つめ続けるのは不自然です。

- 自分が話す時はレンズを見る: 自分が話すターンでは、意識的にカメラのレンズに視線を送る。

- 相手が話す時は画面を見る: 相手が話している時は、画面の中の相手の表情を見て、しっかりと傾聴の姿勢を示す。

このように、話す時と聞く時で視線を使い分けるのが自然に見せるコツです。また、Web会議ツールのウィンドウをカメラの真下に配置するなど、物理的に視線の移動を少なくする工夫も有効です。

④ 画面共有機能をスムーズに使えるようにしておく

オンライン面接では、会社説明資料やポートフォリオなどを画面共有機能を使って提示する場面があります。この時、操作にもたついたり、目的のファイルが見つからなかったりすると、面接の流れが止まってしまい、スマートでない印象を与えてしまいます。

- 事前の操作確認: 使用するツールの画面共有の方法(ウィンドウ単位か、デスクトップ全体かなど)を事前に確認し、リハーサルしておきましょう。

- 共有ファイルの準備: 面接中に共有する可能性のあるファイル(会社説明資料、求人票など)は、デスクトップなどすぐにアクセスできる場所にまとめておき、事前に開いておくとスムーズです。

- デスクトップの整理: デスクトップ全体を共有する可能性がある場合は、プライベートなファイルや関係のない通知が表示されないよう、事前にデスクトップを整理しておくことも社会人としてのマナーです。

こうした細やかな準備が、オンラインでも対面と遜色ない、質の高い面接体験を候補者に提供することに繋がります。

面接官のスキルを向上させる方法

面接官のスキルは、一度身につければ終わりというものではありません。採用市場のトレンドや、自社が求める人物像の変化に対応し、常に自身のスキルをアップデートしていく姿勢が求められます。ここでは、面接官が継続的にスキルを向上させるための、組織的・個人的な取り組みについて解説します。

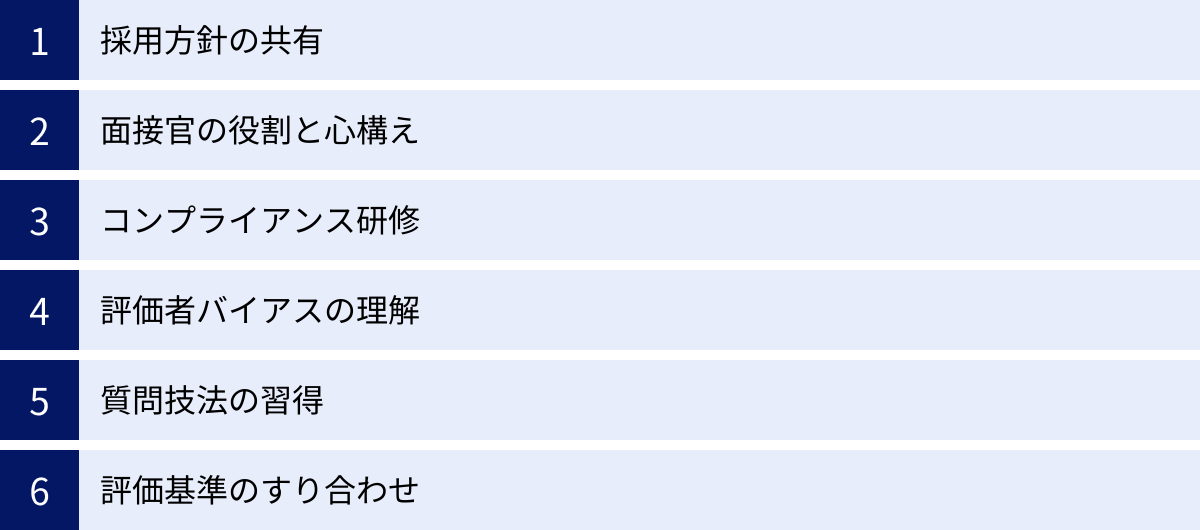

面接官トレーニング(研修)に参加する

我流の面接には、知らず知らずのうちに多くの癖や問題点が潜んでいるものです。体系的かつ客観的な視点で面接の基本を学ぶためには、専門の面接官トレーニング(研修)に参加することが最も効果的です。企業が主体となって、定期的に社内研修を実施することが理想的です。

研修で学ぶ内容

面接官トレーニングでは、通常、以下のような内容を網羅的に学びます。

- 採用方針の共有: 自社の経営戦略と採用活動がどのように連動しているか、今回の採用における目的やペルソナの再確認。

- 面接官の役割と心構え: 「見極め」と「動機付け」の2つの役割、企業の顔としての意識など、本記事で解説したようなマインドセットの醸成。

- コンプライアンス研修: 法律で禁止されているNG質問や、各種ハラスメントに関する知識など、面接官が守るべき法的・倫理的規範の学習。

- 評価者バイアスの理解: ハロー効果や類似性バイアスなど、客観的な評価を妨げる心理的偏見の種類と、その対策について学ぶ。

- 質問技法の習得: オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンの使い分け、STARメソッドを用いた深掘り質問の仕方など、具体的なテクニックの学習。

- 評価基準のすり合わせ: 評価シートの使い方や、評価基準の言語化された定義を確認し、面接官同士の目線合わせ(キャリブレーション)を行う。

これらの知識をインプットすることで、自己流の面接から脱却し、組織として標準化された質の高い面接を行うための土台ができます。

ロールプレイングで実践練習を積む

研修の中で特に重要なのが、参加者同士で面接官役、候補者役、評価者役を演じる「ロールプレイング(模擬面接)」です。

ロールプレイングには、以下のようなメリットがあります。

- 実践的なスキル習得: 学んだ知識やテクニックを、実際の面接に近い形で実践することで、頭で理解するだけでなく、体で覚えることができます。

- 客観的なフィードバック: 候補者役や評価者役の参加者から、「今の質問は意図が分かりにくかった」「高圧的に感じた」「ここの説明は魅力的だった」といった客観的なフィードバックをもらうことで、自分では気づきにくい癖や改善点を具体的に知ることができます。

- 候補者視点の体験: 候補者役を演じることで、候補者がどのような気持ちで面接に臨んでいるのか、どのような言動に不安や不信感を抱くのかを身をもって体験できます。この経験は、候補者に寄り添った面接を行う上で非常に貴重です。

座学で知識をインプットし、ロールプレイングでアウトプットとフィードバックを繰り返すことが、スキル向上の最短ルートと言えるでしょう。

定期的に面接の振り返りを実施する

研修はスキル向上のきっかけですが、それを定着させ、さらに磨きをかけるためには、日々の面接活動における「振り返り」が不可欠です。振り返りは、一人で行うだけでなく、他の面接官や関係者を巻き込んで行うことで、より多くの気づきを得ることができます。

他の面接官と評価のズレがないか確認する

一次面接、二次面接と選考が進む中で、異なる面接官の間で候補者に対する評価が大きく乖離することがあります。こうした評価のズレは、採用判断の誤りを招く原因となります。

これを防ぐために、定期的に「キャリブレーションミーティング(評価すり合わせ会議)」を実施することが有効です。この会議では、特定の候補者について各面接官がつけた評価を持ち寄り、「なぜその評価にしたのか」を具体的な面接での事実(発言やエピソード)を基に議論します。

- 「私は主体性を『4』と評価しましたが、Aさんは『2』と評価していますね。どのような事実からそう判断されましたか?」

- 「Bさんが高く評価した〇〇という発言について、私は△△という意図だと解釈したのですが、Bさんはどう捉えましたか?」

こうした対話を通じて、お互いの評価の「モノサシ」のズレを認識し、修正していくことができます。これは、評価基準を形骸化させず、生きたものとして運用していくための重要なプロセスです。

候補者の入社後の活躍度合いをフィードバックしてもらう

面接官にとって、究極の振り返りは「自分の見立てが正しかったか」を検証することです。そのために、自分が面接を担当し、採用に至った人材が、入社後にどのような活躍をしているか、あるいはどのような課題に直面しているかを、現場の上司や人事部からフィードバックしてもらう仕組みを作りましょう。

- 高く評価した人材が、期待通りに活躍している場合: 自分の評価軸や見極めのポイントが正しかったことの証明になります。どのような点を見抜けたのかを分析し、成功パターンとして自身のスキルに落とし込みます。

- 評価は高かったが、入社後に苦戦している場合: なぜ面接で見抜けなかったのかを真摯に分析する必要があります。「面接での受け答えは良かったが、実は粘り強さが足りなかった」「スキルの自己申告を鵜呑みにしてしまった」など、評価の穴や見誤ったポイントを特定し、次回の面接でのチェック項目に加えます。

- 評価はそれほど高くなかったが、活躍している場合: 自分の評価基準が、特定のタイプの優秀な人材を見逃してしまう可能性があることを示唆しています。どのような点を見落としていたのかを分析し、評価基準そのものを見直すきっかけとします。

この「採用と活躍の答え合わせ」 を地道に繰り返すことこそが、面接官のスキルを真の意味で向上させ、企業の採用力を根本から強化していくための最も確実な方法なのです。