現代のビジネス環境において、企業成長の根幹をなす「人材採用」は、ますますその重要性を増しています。しかし、労働人口の減少、採用手法の多様化、そして専門人材の獲得競争の激化により、多くの企業が採用活動に課題を抱えているのが実情です。

このような状況で、解決策の一つとして注目を集めているのが「採用代行(RPO)」です。採用代行は、単なる業務のアウトソーシングにとどまらず、採用のプロフェッショナルが持つ専門知識やノウハウを活用し、企業の採用力を根本から強化する戦略的パートナーとなり得ます。

本記事では、採用代行(RPO)の基本的な概念から、具体的な業務内容、料金体系、メリット・デメリットまでを網羅的に解説します。さらに、自社に最適なサービスを見つけるための選び方や、2024年最新のおすすめ採用代行サービス25選を徹底比較します。採用活動に課題を感じている経営者や人事担当者の方は、ぜひこの記事を参考に、採用代行という選択肢を検討してみてください。

目次

採用代行(RPO)とは

採用代行とは、RPO(Recruitment Process Outsourcing)とも呼ばれ、企業が行う採用活動に関する業務の一部、または全てを外部の専門企業が代行するサービスです。具体的には、採用計画の立案から母集団形成、書類選考、面接調整、内定者フォローに至るまで、採用プロセスにおける様々な業務を委託できます。

単なる作業の代行に留まらず、採用のプロフェッショナルが持つ専門的な知見やノウハウ、最新の市場動向に関する情報を提供し、企業の採用活動全体を戦略的に支援するパートナーとしての役割を担うのが大きな特徴です。企業は、自社のリソースや課題に応じて、必要な業務だけを切り出して依頼することも、採用業務全体を包括的に委託することも可能です。

これにより、採用担当者は煩雑なノンコア業務から解放され、候補者とのコミュニケーションや最終面接といった、より重要度の高い「コア業務」に集中できるようになります。結果として、採用活動の質とスピードを向上させ、企業の成長を加速させることを目的としています。

近年注目されている背景

採用代行が近年、これほどまでに注目を集めている背景には、いくつかの複合的な要因が存在します。現代の日本企業が直面する採用市場の構造的な変化が、外部の専門家の力を必要とする状況を生み出しているのです。

第一に、深刻な労働人口の減少と、それに伴う採用競争の激化が挙げられます。総務省の労働力調査によると、日本の生産年齢人口は長期的に減少傾向にあり、企業は限られた人材のパイを奪い合う状況にあります。特に、高い専門性を持つITエンジニアやDX推進人材などの獲得競争は熾烈を極めており、従来の採用手法だけでは優秀な人材に出会うことすら難しくなっています。このような売り手市場においては、候補者に対して「待ち」の姿勢ではなく、企業側から積極的にアプローチする「攻め」の採用戦略が不可欠であり、その実行には高度な専門知識と多大な工数が必要となります。

第二に、採用手法の多様化と複雑化です。かつては求人広告媒体への出稿や人材紹介会社の利用が主流でしたが、現在ではSNSを活用したソーシャルリクルーティング、企業が直接候補者にアプローチするダイレクトリクルーティング、社員の紹介によるリファラル採用、企業の魅力を発信する採用ブランディングなど、その手法は多岐にわたります。これらの新しい手法は、適切に運用すれば高い効果を発揮する一方で、それぞれに専門的なノウハウが求められます。一つの企業、特にリソースの限られた中小企業の人事部が、これら全ての手法を効果的に運用するのは極めて困難です。採用代行サービスは、こうした多様な採用チャネルに関する知見を持ち、企業の状況に最適な手法を提案・実行できるため、その価値が高まっています。

第三に、働き方の多様化への対応も大きな要因です。リモートワークの普及や副業・兼業の解禁など、人々の働き方に関する価値観は大きく変化しました。これにより、企業は勤務地や雇用形態にとらわれない、より柔軟な採用戦略を求められるようになっています。例えば、全国、あるいは全世界から優秀な人材を発掘するためのオンライン採用プロセスの構築や、業務委託やフリーランスといった多様な契約形態に対応する体制整備など、従来とは異なる採用オペレーションが必要とされています。採用代行は、こうした新しい働き方に対応した採用プロセスの設計・運用にも長けています。

最後に、中小企業における「一人人事」問題も無視できません。多くの中小企業では、人事担当者が一人、あるいは他業務と兼任しているケースが少なくありません。このような状況では、採用業務だけでなく、労務管理、教育研修、制度設計など、多岐にわたる業務を一人で担うことになり、戦略的な採用活動にまで手が回らないのが実情です。採用代行を活用することで、コア業務に集中し、戦略的な人事機能を強化するための時間を創出できるため、企業の成長フェーズにおいて非常に有効な選択肢となっています。

これらの背景から、採用代行は単なる「業務の外注」ではなく、「採用成功に向けた戦略的パートナー」として、多くの企業にとって不可欠な存在となりつつあるのです。

採用代行と他の採用サービスとの違い

採用活動を支援するサービスは、採用代行(RPO)以外にも「人材紹介」「求人広告」「採用コンサルティング」など、様々な種類が存在します。それぞれのサービスは目的や役割、費用体系が異なり、自社の課題や目的に応じて適切に使い分けることが重要です。ここでは、採用代行とこれらのサービスとの違いを明確に解説します。

| サービス種別 | 主な役割・目的 | 関与範囲 | 料金体系の主流 |

|---|---|---|---|

| 採用代行 (RPO) | 採用業務の実行・代行 | 採用プロセス全体(計画〜入社後) | 月額固定型、複合型 |

| 人材紹介 | 候補者の発掘・紹介 | 候補者の紹介まで | 成果報酬型 |

| 求人広告 | 募集情報の掲載・広報 | 広告媒体の提供 | 掲載課金型 |

| 採用コンサルティング | 採用戦略の立案・助言 | 課題分析と戦略提案 | プロジェクト型、顧問契約型 |

人材紹介との違い

人材紹介と採用代行の最も大きな違いは、サービスの提供範囲と役割にあります。

人材紹介は、企業の求める要件に合致する候補者を、人材紹介会社が抱える登録者の中から探し出し、企業に「紹介」することに特化したサービスです。主な役割は、企業と候補者のマッチングであり、採用の成功(内定・入社)をもってサービス完了となります。そのため、料金体系は採用が決定した際に年収の30%~35%程度の費用が発生する「成果報酬型」が一般的です。

一方、採用代行は、候補者を紹介するだけでなく、採用計画の立案から母集団形成、選考プロセスの運用、内定者フォローに至るまで、採用活動全体の「プロセス」を代行・支援します。つまり、人材紹介が「点」での関与であるのに対し、採用代行は「線」や「面」での包括的な関与となります。例えば、ダイレクトリクルーティング媒体でのスカウト送信や、応募者との日程調整、一次面接の実施といった実務そのものを請け負います。料金体系も、業務量に応じた「月額固定型」が主流であり、採用の成否に関わらず費用が発生する点が異なります。

【使い分けのポイント】

- 人材紹介が向いているケース: 採用したいポジションが明確で、ピンポイントで即戦力人材を探している場合。自社で選考プロセスを回すリソースはあるが、母集団形成に課題がある場合。

- 採用代行が向いているケース: 採用担当者のリソースが全体的に不足している場合。採用プロセス全体の効率化や質の向上を図りたい場合。ダイレクトリクルーティングなど、複数のチャネルを並行して運用したい場合。

求人広告との違い

求人広告と採用代行の違いは、企業が採用活動において担う役割の大きさです。

求人広告は、企業の求人情報をWebサイトや雑誌などの「媒体」に掲載し、広く応募者を募るためのサービスです。求人広告媒体の役割は、あくまで多くの求職者に企業の募集情報を届ける「集客」の部分にあります。広告掲載後の応募者対応、書類選考、面接、合否連絡といった一連の選考プロセスは、全て企業側が自社で行う必要があります。料金は、広告の掲載期間やサイズ、プランに応じた「掲載課金型」が基本です。

対して採用代行は、求人広告の選定や出稿管理といった業務自体を代行することに加え、その後の応募者対応や選考プロセスといった「実務」を全て、あるいは部分的に請け負います。いわば、求人広告という「ツール」を使いこなすための「実行部隊」を提供するサービスと考えることができます。

【使い分けのポイント】

- 求人広告が向いているケース: 採用ブランドが確立されており、広告を掲載すれば十分な数の応募が見込める場合。選考プロセスを運用する社内リソースが十分に確保できている場合。

- 採用代行が向いているケース: 広告を出しても応募が来ない、または応募は来るが、その後の対応に手が回らない場合。どの求人媒体が自社に合っているか分からない場合。

採用コンサルティングとの違い

採用コンサルティングと採用代行の違いは、「実務(手)を動かすか、戦略(頭)を動かすか」という点に集約されます。

採用コンサルティングは、企業の採用活動における課題を分析し、採用戦略の立案、採用ブランディングの構築、選考プロセスの改善提案といった「助言」や「指導」を行うサービスです。コンサルタントは、企業の外部アドバイザーとして、採用力を強化するためのノウハウやフレームワークを提供しますが、スカウトメールの送信や面接の日程調整といった具体的な実務作業を直接行うことは基本的にありません。あくまで、企業自身が採用活動を実行できるようになるためのサポートが主目的です。

それに対し、採用代行は、戦略立案の支援も行いますが、主たるサービスは採用計画に基づいた「実務の実行」です。採用コンサルティングが提供した戦略を、実際に手を動かして形にしていくプレイヤーとしての役割を担います。

【使い分けのポイント】

- 採用コンサルティングが向いているケース: 社内に採用担当者はいるが、戦略的な視点や専門知識が不足している場合。採用活動の根本的な課題を特定し、自社の採用力を中長期的に高めたい場合。

- 採用代行が向いているケース: 戦略はある程度固まっているが、それを実行するための人手(リソース)が圧倒的に不足している場合。とにかく目の前の採用目標を達成するために、即戦力となる実行部隊が必要な場合。

近年では、コンサルティングと実務代行の両方の機能を併せ持つサービスも増えており、企業の課題に応じて柔軟な支援を提供するパートナーを選ぶことが重要になっています。

採用代行の主な業務内容・サービス範囲

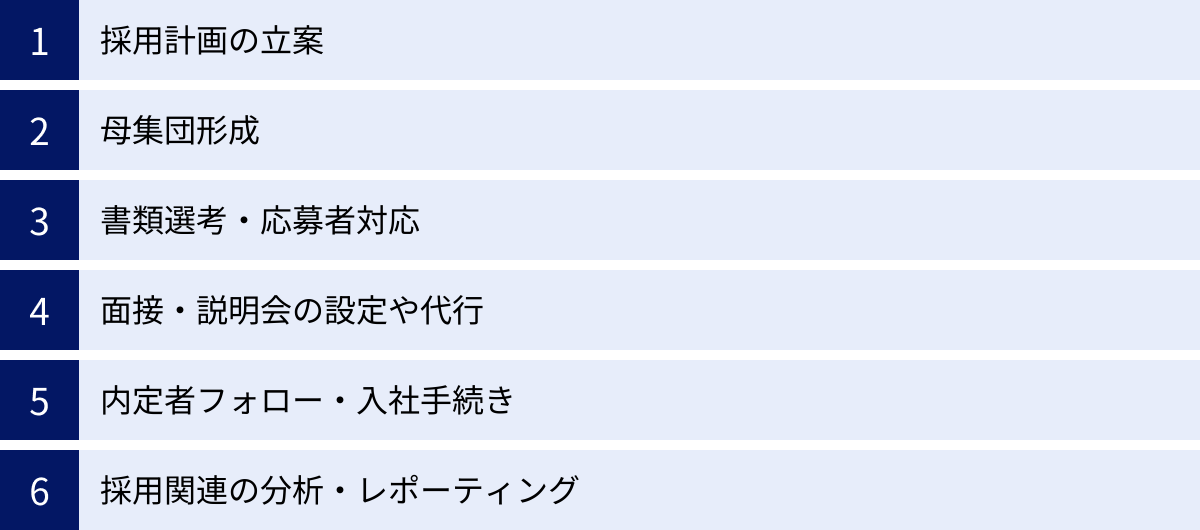

採用代行サービスが提供する業務は非常に幅広く、企業は自社の採用課題やリソース状況に応じて、必要な業務を自由に組み合わせて依頼できます。ここでは、採用代行が担う主な業務内容を、採用プロセスに沿って具体的に解説します。

採用計画の立案

採用活動の成功は、その土台となる計画の質に大きく左右されます。採用代行サービスは、企業の事業戦略や経営目標に基づき、戦略的で実現可能な採用計画の立案をサポートします。

- 採用要件定義: 事業部へのヒアリングを通じて、どのようなスキル、経験、マインドを持つ人材が必要なのかを具体化します。

- ペルソナ設計: ターゲットとなる理想の候補者像(ペルソナ)を詳細に設定し、アプローチ方法や訴求メッセージを明確にします。

- 採用KPI設定: 応募数、書類選考通過率、内定承諾率など、採用プロセスの各段階における具体的な数値目標(KPI)を設定し、進捗管理の基準を設けます。

- 採用チャネル選定: ターゲット人材に最も効果的にアプローチできる求人媒体、ダイレクトリクルーティングサービス、人材紹介会社などを選定します。

- 採用スケジュールの策定: 募集開始から内定、入社までの全体スケジュールを設計し、関係者間の共通認識を形成します。

母集団形成(求人媒体の選定・運用、スカウト送付など)

採用計画で定めたターゲット人材を、いかにして集めるかという「母集団形成」は、採用活動の中核をなすプロセスです。採用代行は、多様な手法を駆使して効果的な母集団形成を支援します。

- 求人票作成・最適化: 候補者の心に響く、魅力的で分かりやすい求人票を作成します。また、各媒体の特性に合わせて内容を最適化します。

- 求人媒体の運用管理: 複数の求人媒体への出稿手続き、掲載内容の更新、効果測定などを一元的に管理します。

- ダイレクトリクルーティング支援: ターゲットリストの作成、候補者の検索、個々の候補者に合わせたスカウトメールの文面作成、そして送信までを代行します。膨大な工数がかかるスカウト業務をプロに任せることで、返信率の向上が期待できます。

- 人材紹介会社のコントロール: 複数の人材紹介会社との窓口となり、求人要件の説明、候補者推薦の促進、進捗管理などを行います(エージェントコントロール)。

書類選考・応募者対応

応募者が集まった後の対応は、迅速かつ丁寧に行うことが企業の印象を大きく左右します。採用代行は、この煩雑なプロセスを代行し、候補者体験(Candidate Experience)の向上に貢献します。

- 書類選考(スクリーニング): 事前に定めた採用要件に基づき、応募書類を一次選考し、合否を判断します。これにより、採用担当者は有望な候補者の選考に集中できます。

- 応募者への連絡: 応募受付の連絡、合否通知、問い合わせ対応など、候補者とのコミュニケーションを迅速かつ丁寧に行います。

- 応募者情報管理: 応募者管理システム(ATS)などを用いて、応募者の情報を一元管理し、選考状況を可視化します。

面接・説明会の設定や代行

選考プロセスの中でも特に工数がかかるのが、面接や説明会の設定業務です。また、企業によっては一次面接自体を外部に委託したいというニーズもあります。

- 面接日程調整: 候補者および社内面接官との間で、複雑な面接日程の調整を代行します。Web会議システムのURL発行なども含みます。

- 説明会の企画・運営: オンラインまたはオフラインでの会社説明会の企画、集客、当日の司会進行、質疑応答対応などをサポートします。

- 面接代行(面接官代行): 採用のプロが、一次面接やカジュアル面談などを代行します。客観的な視点での評価を提供し、評価基準のばらつきを防ぐ効果も期待できます。

内定者フォロー・入社手続き

優秀な人材ほど複数の企業から内定を得ている可能性が高く、内定を出した後のフォローが内定承諾率を大きく左右します。

- 内定通知・条件交渉: 内定通知書の発行や、給与などの条件交渉のサポートを行います。

- オファー面談の設定・同席: 内定者と現場社員や役員が話す機会(オファー面談)を設定し、入社への意欲を高めます。

- 内定者懇親会の企画・運営: 内定者同士や社員との交流の場を設け、入社前の不安を解消し、エンゲージメントを高めます。

- 入社手続きの案内: 入社に必要な書類の案内や回収をサポートし、スムーズな入社を支援します。

採用関連の分析・レポーティング

感覚的な採用活動から脱却し、データに基づいた改善を行うために、分析とレポーティングは不可欠です。

- 採用活動データの収集・分析: 各採用チャネルの効果(応募数、採用単価など)、選考プロセスごとの通過率や離脱率などをデータで可視化します。

- 定例レポートの作成・報告: 週次や月次で採用活動の進捗状況や分析結果をレポートにまとめ、定例会などで報告します。

- 改善提案: 分析データに基づき、採用プロセスのボトルネックを特定し、求人票の改善、スカウト文面の変更、選考フローの見直しといった具体的な改善策を提案します。

これらの業務範囲はあくまで一例であり、多くの採用代行サービスでは、企業の課題に応じて柔軟にカスタマイズしたプランを提供しています。

採用代行の料金体系と費用相場

採用代行の利用を検討する上で、最も気になるのが料金体系と費用相場です。料金体系は主に「月額固定型」「成果報酬型」「複合型」の3つに大別され、それぞれに特徴があります。自社の採用計画や予算に合わせて最適なプランを選ぶことが重要です。

月額固定型

月額固定型は、毎月一定の料金を支払うことで、契約期間内に定められた業務を代行してもらう料金体系です。採用人数に関わらず費用は固定されているため、予算管理がしやすいのが最大のメリットです。

- 特徴: 毎月定額の支払い。契約期間は3ヶ月~1年程度が一般的。

- 費用相場: 月額20万円~100万円程度。依頼する業務範囲や工数、求める専門性の高さによって大きく変動します。例えば、スカウト送信や日程調整などのオペレーション業務が中心であれば比較的安価に、採用戦略の立案や面接代行まで含む場合は高額になる傾向があります。

- メリット:

- 採用人数が増えても追加費用が発生しないため、大量採用の場合に一人当たりの採用単価を抑えられる。

- 毎月のコストが明確で、予算計画が立てやすい。

- 継続的な支援を受けられるため、採用プロセス全体の改善に取り組みやすい。

- デメリット:

- 採用が一人もできなかった場合でも費用が発生する。

- 採用人数が少ない場合、割高になる可能性がある。

- 向いている企業:

- 年間を通じて継続的に採用活動を行っている企業。

- 短期間で複数名、あるいは大量の採用を計画している企業。

- 採用業務全般を包括的にアウトソーシングしたい企業。

成果報酬型

成果報酬型は、採用が成功(例:候補者の入社)した場合にのみ、事前に定めた報酬を支払う料金体系です。初期費用や月額費用がかからないため、リスクを抑えて利用を開始できるのが特徴です。

- 特徴: 採用成功時にのみ費用が発生。

- 費用相場: 採用決定者1名につき数十万円、あるいは理論年収の20%~35%程度が一般的です。人材紹介サービスの料金体系に近いですが、代行する業務内容によって設定は様々です。

- メリット:

- 採用が成功するまで費用が発生しないため、無駄なコストがかかるリスクがない。

- 採用人数が少ない場合や、不定期な採用ニーズに対応しやすい。

- デメリット:

- 採用人数が多くなると、総コストが月額固定型よりも高くなる可能性がある。

- 成功報酬という性質上、代行会社が短期間で成果の出やすい業務に注力し、中長期的な採用力強化に繋がりにくい場合がある。

- 対応しているサービス会社が月額固定型に比べて少ない。

- 向いている企業:

- 採用ニーズが不定期、または採用人数が少ない企業。

- 初期投資を抑えて採用代行を試してみたい企業。

- 採用の成否が不透明な、難易度の高いポジションの採用を依頼したい企業。

複合型(月額固定+成果報酬)

複合型は、月額固定型と成果報酬型を組み合わせた料金体系です。比較的安価な月額固定料金を支払いながら、採用が成功した際には追加で成果報酬を支払うモデルです。

- 特徴: 低めの月額料金+成功報酬。

- 費用相場: 月額数万円~数十万円 + 成功報酬(1名あたり数万円~数十万円)。

- メリット:

- 月額固定型の安定した業務遂行と、成果報酬型の結果に対するコミットメントの両方のメリットを享受できる。

- 月額固定料金が低めに設定されていることが多く、導入のハードルが低い。

- デメリット:

- 料金体系が複雑になり、総コストの予測がしにくい場合がある。

- 向いている企業:

- 月額固定型のリスクと成果報酬型の不安定さの中間を取りたい企業。

- 継続的なサポートを受けつつ、採用成果にもこだわりたい企業。

業務ごとの料金相場

採用プロセスの一部だけを切り出して依頼する場合の料金相場は以下の通りです。必要な業務だけをピンポイントで依頼することで、コストを最適化できます。

| 委託業務内容 | 料金体系 | 費用相場(目安) |

|---|---|---|

| 採用計画立案 | プロジェクト型 | 30万円~100万円以上/プロジェクト |

| 求人票作成 | 成果物納品型 | 3万円~10万円/1求人 |

| スカウトメール送信代行 | 月額固定型 | 10万円~30万円/月 |

| 書類選考代行 | 従量課金型 | 1,000円~3,000円/1通 |

| 面接日程調整代行 | 従量課金型 | 2,000円~5,000円/1件 |

| 面接代行(一次面接など) | 従量課金型 | 1万円~5万円/1回 |

| Web説明会運営サポート | プロジェクト型 | 10万円~50万円/1回 |

※上記はあくまで一般的な相場であり、実際の料金は代行会社や業務の難易度、量によって大きく異なります。必ず複数の会社から見積もりを取り、サービス内容と料金を比較検討することが重要です。

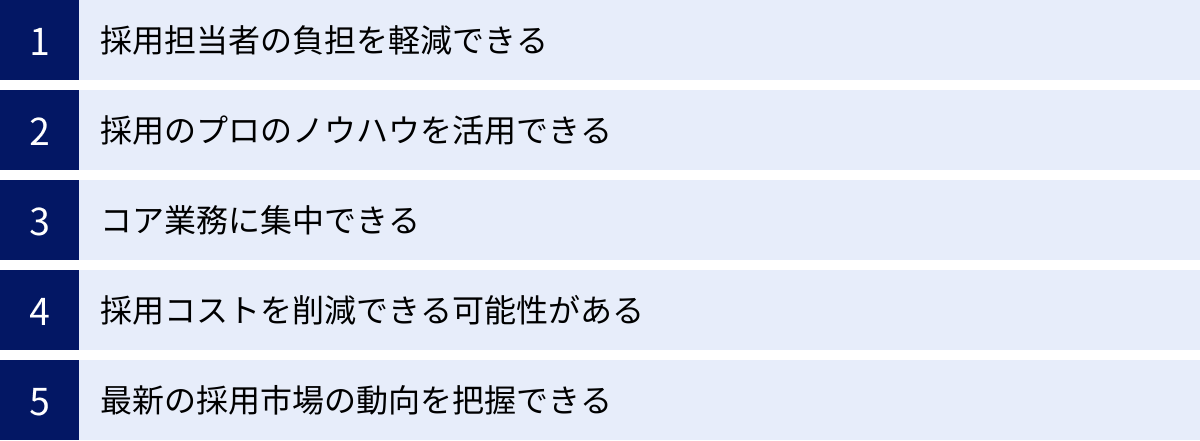

採用代行を利用する5つのメリット

採用代行サービスを導入することは、単に業務を外部に委託する以上の、多くの戦略的なメリットを企業にもたらします。ここでは、採用代行を利用することで得られる5つの主要なメリットについて詳しく解説します。

① 採用担当者の負担を軽減できる

採用担当者の業務は、求人票の作成、スカウトメールの送信、無数の応募者との日程調整、合否連絡など、多岐にわたり、非常に煩雑です。これらのいわゆる「ノンコア業務」に追われ、本来注力すべき候補者とのコミュニケーションや魅力付けといった「コア業務」に時間を割けない、という課題は多くの企業で聞かれます。

採用代行を利用することで、これらの時間と手間のかかるノンコア業務を専門家に一任できます。 これにより、採用担当者は大幅に業務負担が軽減され、精神的なプレッシャーからも解放されます。創出された時間を活用して、候補者の動機付けを行うための面談に時間をかけたり、入社後の活躍を見据えた部署との連携を深めたりと、より戦略的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。これは、採用の質を向上させる上で非常に大きなメリットです。

② 採用のプロのノウハウを活用できる

採用市場は常に変化しており、新しい採用手法やツールが次々と登場します。自社のリソースだけでは、これらの最新動向を常にキャッチアップし、効果的な手法を導入・運用していくのは容易ではありません。

採用代行会社は、日々多くの企業の採用支援を行う「採用のプロフェッショナル集団」です。彼らは、様々な業界・職種の採用に関する豊富な知識と経験、そして成功事例・失敗事例のデータを蓄積しています。ダイレクトリクルーティングにおける効果的なスカウト文面、各求人媒体の特性を活かした求人票の書き方、候補者の心をつかむ面接の進め方など、自社だけでは得られない専門的なノウハウを活用できます。これにより、我流の採用活動から脱却し、データと経験に裏打ちされた効果的な採用活動を展開できるようになります。

③ コア業務に集中できる

メリット①とも関連しますが、ノンコア業務を切り離すことで、社員である採用担当者は「自社の社員にしかできないコア業務」にリソースを集中させられます。採用におけるコア業務とは、以下のようなものが挙げられます。

- 最終面接での見極め: 企業の未来を託す人材かどうかの最終的な判断。

- 候補者の魅力付け(アトラクト): 自社のビジョンや文化、働くことの魅力を候補者に直接伝え、入社意欲を高める。

- 採用要件のすり合わせ: 経営層や現場部門と密に連携し、本当に必要な人材像を明確にする。

- 採用ブランディングの企画: 企業の魅力を外部に発信し、将来の候補者を引きつけるための戦略を練る。

これらの業務は、企業の根幹に関わる重要なものであり、外部に委託することが難しい領域です。採用代行を活用してノンコア業務を効率化することで、採用担当者は本来の役割に立ち返り、企業の採用力を根本から強化するための活動に注力できるのです。

④ 採用コストを削減できる可能性がある

一見すると、外部に委託することでコストが増えるように思えるかもしれません。しかし、トータルで見た場合、採用コストの削減に繋がるケースは少なくありません。

例えば、採用担当者を一人新たに雇用する場合を考えてみましょう。給与や社会保険料などの人件費に加え、採用コストや教育コストもかかります。また、採用活動には繁閑の波があり、常に一定の業務量があるわけではありません。

採用代行であれば、必要な時期に必要な分だけリソースを投入できるため、人件費を固定費ではなく変動費として扱えます。 採用活動が落ち着いている時期は契約を縮小・停止するなど、柔軟な対応が可能です。さらに、プロのノウハウによって採用プロセスが効率化され、採用期間が短縮されたり、広告費を最適化できたりすることで、結果的に一人当たりの採用単価(CPA)が下がることも期待できます。内製化にかかる総コストと比較検討することで、採用代行の費用対効果を正しく判断することが重要です。

⑤ 最新の採用市場の動向を把握できる

採用代行会社は、常に採用市場の最前線にいます。どの業界で人材の動きが活発か、競合他社はどのような条件で採用しているか、候補者はどのような軸で企業を選んでいるかといった、自社だけでは得にくいリアルタイムの市場情報にアクセスできます。

これらの情報を提供してもらうことで、自社の採用戦略や労働条件が市場の相場から乖離していないかを確認し、必要に応じて軌道修正ができます。例えば、「競合がリモートワークを導入して採用に成功している」といった情報が得られれば、自社の制度見直しのきっかけにもなります。このように、採用代行は単なる業務代行者ではなく、市場の変化を捉え、企業の採用活動を正しい方向へ導く羅針盤のような役割も果たしてくれるのです。

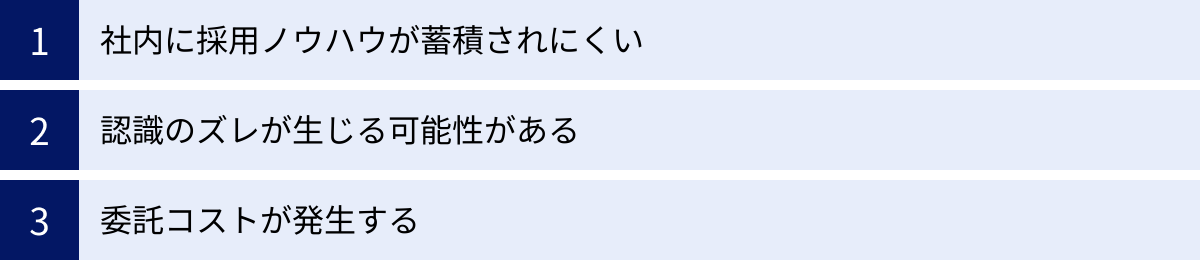

採用代行を利用する3つのデメリット

採用代行は多くのメリットをもたらす一方で、導入にあたっては注意すべきデメリットやリスクも存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、採用代行を成功させるための鍵となります。

① 社内に採用ノウハウが蓄積されにくい

採用代行の最大のデメリットとして挙げられるのが、採用業務を外部に「丸投げ」してしまうと、自社内に採用に関する知識や経験(ノウハウ)が蓄積されにくくなるという点です。

採用活動は、成功も失敗も含めて、企業にとって貴重な学びの機会です。どのような媒体が自社のターゲットに響くのか、どのようなスカウト文面に返信が来やすいのか、面接でどのような質問をすれば候補者の本質を見抜けるのか、といった知見は、本来であれば社内に蓄積されるべき資産です。

しかし、採用代行会社に全ての業務を委託し、そのプロセスや結果の共有を怠ってしまうと、契約が終了した際に自社には何も残らず、再びゼロから採用活動を始めなければならない状況に陥る可能性があります。いわば、「採用機能のブラックボックス化」が起きてしまうのです。

【対策】

このデメリットを回避するためには、採用代行会社を単なる「下請け」ではなく、共に採用を成功させる「パートナー」として位置づけることが不可欠です。具体的には、

- 定期的な定例会を実施し、活動内容や数値を詳細に報告してもらう。

- なぜその施策が成功したのか、あるいは失敗したのか、その背景や理由までを深くヒアリングする。

- 作成されたスカウト文面や求人票のテンプレートなどを共有してもらい、自社の資産として保管する。

- 採用プロセスの改善提案を積極的に求め、その議論に自社の担当者も参加する。

このように、主体的に関与し、得られた知見を意図的に社内へ吸収していく姿勢が極めて重要です。

② 認識のズレが生じる可能性がある

採用代行会社は採用のプロですが、あなたの会社の事業内容や企業文化、社風、そして現場が本当に求めている人物像の「空気感」までを、最初から完璧に理解しているわけではありません。

この「求める人物像」や「企業文化」に関する認識の共有が不十分なまま採用活動を進めてしまうと、大きなズレが生じる可能性があります。例えば、スキルや経歴はマッチしているものの、社風に合わない候補者ばかりを集めてしまったり、企業の魅力が候補者に正しく伝わらず、選考辞退が多発したりといった事態に繋がりかねません。

特に、書類選考や一次面接を代行してもらう場合、この認識のズレは致命的です。自社であれば合格させるべき候補者を不合格にしてしまったり、その逆が起きたりすることで、採用の機会損失や、ミスマッチによる早期離職のリスクを高めてしまいます。

【対策】

このリスクを最小限に抑えるためには、キックオフの段階で徹底的なすり合わせを行うことが欠かせません。

- スキルや経験といった「見える条件」だけでなく、価値観や志向性、人柄といった「見えない条件」まで言語化して共有する。

- 「こういう人は採用NG」といった具体的なNGパターンを伝える。

- 自社のミッション・ビジョン・バリューを丁寧に説明し、共感してもらう。

- 可能であれば、代行会社の担当者にオフィスを見学してもらったり、社員と話す機会を設けたりする。

- 活動開始後も、選考通過・不合格の理由をフィードバックし合い、目線を随時チューニングしていく。

手間はかかりますが、この初期設定の精度が、採用代行の成否を分けると言っても過言ではありません。

③ 委託コストが発生する

当然のことながら、採用代行サービスの利用には費用がかかります。特に、月額固定型のプランを利用する場合、採用成果の有無に関わらず、毎月一定のコストが発生します。

自社の採用ボリュームや予算規模によっては、この委託コストが経営の負担となる可能性も考慮しなければなりません。また、内製化した場合のコスト(採用担当者の人件費、求人広告費など)と比較して、本当に費用対効果が見合うのかを慎重に判断する必要があります。

安易に「楽になるから」という理由だけで導入を決めると、思ったほどの効果が得られず、コストだけがかさんでしまうという結果になりかねません。

【対策】

委託コストを正しく評価するためには、目先の金額だけでなく、長期的な視点での投資対効果(ROI)を考えることが重要です。

- 複数の採用代行会社から見積もりを取り、サービス内容と料金を比較検討する。

- 採用代行を利用することで、採用担当者がコア業務に集中できる時間が増え、それがどれだけの価値を生み出すかを試算する(機会費用の考慮)。

- 採用期間の短縮や採用単価の低減によって、どれくらいのコスト削減が見込めるかをシミュレーションする。

- まずはスモールスタートで、特定の業務(例:スカウト代行のみ)から依頼し、費用対効果を検証してみる。

これらのデメリットを正しく理解し、事前に対策を講じることで、採用代行をリスクの少ない、効果的な経営戦略として活用できるようになります。

採用代行の利用がおすすめな企業の特徴

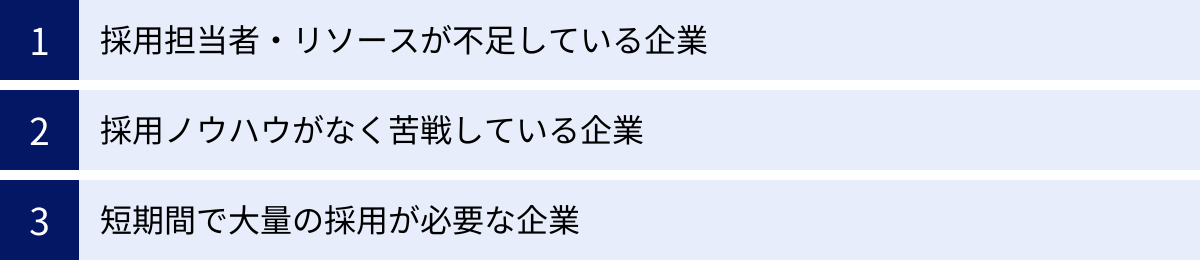

採用代行サービスは、あらゆる企業にとって万能な解決策というわけではありません。特定の課題や状況にある企業が活用することで、その効果を最大限に発揮します。ここでは、採用代行の利用が特に推奨される企業の特徴を3つのタイプに分けて解説します。

採用担当者がいない、またはリソースが不足している企業

このタイプは、採用代行の利用を検討すべき最も典型的なケースです。具体的には、以下のような企業が当てはまります。

- スタートアップ・アーリーステージのベンチャー企業:

事業の立ち上げ期で、そもそも専任の採用担当者を置く余裕がない。経営者や役員が自ら採用活動を行っているが、本来の事業開発や経営業務に支障が出ている。このような企業にとって、採用実務のプロフェッショナルは、事業成長を加速させるための強力な「右腕」となります。即戦力となる採用の実行部隊を、正社員を雇用するよりも迅速かつ低リスクで確保できる点は大きな魅力です。 - 中小企業(「一人人事」状態の企業):

人事担当者が一人しかいない、あるいは総務や経理などの他業務と兼任している「一人人事」の状態。日々の労務管理や給与計算に追われ、戦略的な採用活動にまで手が回らない。応募者対応が遅れがちになったり、新しい採用手法を試す時間がなかったりする。採用代行にノンコア業務を委託することで、担当者は人事制度の企画や組織開発といった、より付加価値の高い業務に時間を割けるようになります。 - 急成長中の企業:

事業が急拡大しており、採用目標が既存の採用チームのキャパシティを大幅に超えている。採用担当者を増員するにも、その採用・教育に時間がかかり、目の前の採用ラッシュに追いつかない。このような状況で採用代行を活用すれば、一時的に増加した採用業務量に柔軟に対応し、事業の成長スピードを落とすことなく人材を確保できます。

採用のノウハウがなく、採用活動がうまくいっていない企業

社内に採用担当者はいるものの、採用活動が思うように進んでいない企業も、採用代行の活用が有効です。

- 従来の採用手法が通用しなくなった企業:

長年、大手求人ナビサイトへの掲載やハローワークの利用だけで採用ができていたが、近年、応募が全く来なくなった。新しい手法を試したいが、何から手をつけていいか分からない。採用代行は、ダイレクトリクルーティングやSNS採用、リファラル採用といった最新の採用トレンドに関する知見を提供し、自社に合った新しい打ち手の導入を支援してくれます。 - 専門職(ITエンジニアなど)の採用に苦戦している企業:

事業のDX化に伴いITエンジニアの採用が急務だが、社内に技術的な知見を持つ者がおらず、候補者のスキルを見極められない。また、エンジニアに響く求人票の書き方やアプローチ方法が分からず、母集団形成ができていない。エンジニア採用に特化した採用代行サービスなどを活用することで、専門的な視点から採用プロセス全体をサポートしてもらい、採用成功率を高めることができます。 - 採用のミスマッチや早期離職が多い企業:

採用はできているものの、入社後のミスマッチが多く、定着率が低い。これは、採用基準が曖昧であったり、面接での見極めが不十分であったり、企業文化の魅力付けができていなかったりすることが原因と考えられます。採用代行は、客観的な視点から採用プロセス全体を見直し、ペルソナ設計の再定義、構造化面接の導入、候補者体験の向上などを通じて、ミスマッチの低減に貢献します。

短期間で大量の採用が必要な企業

特定のプロジェクトや事業拡大に伴い、期間限定で大量の人員を確保しなければならない場合も、採用代行は非常に強力なソリューションとなります。

- 新規事業の立ち上げ・新拠点の開設:

新しい事業部を一から立ち上げるため、あるいは地方に新しい支店や工場を設立するために、数ヶ月以内に数十名規模の採用を完了させる必要がある。自社のリソースだけでは、このような短期間での大量採用に対応するのは物理的に不可能です。採用代行は、採用プロジェクトチームを迅速に組成し、計画立案から母集団形成、選考までをスピーディーに実行します。 - 季節的な採用ニーズがある企業:

繁忙期に向けてアルバイトや契約社員を大量に採用する必要がある小売業や飲食業、コールセンターなど。毎年同じ時期に採用の波が来るが、そのために通年で採用担当者を抱えておくのは非効率。採用代行を活用すれば、必要な時期だけ採用リソースを増強し、コストを最適化できます。

これらの特徴に一つでも当てはまる企業は、採用代行サービスの導入を具体的に検討する価値が十分にあると言えるでしょう。

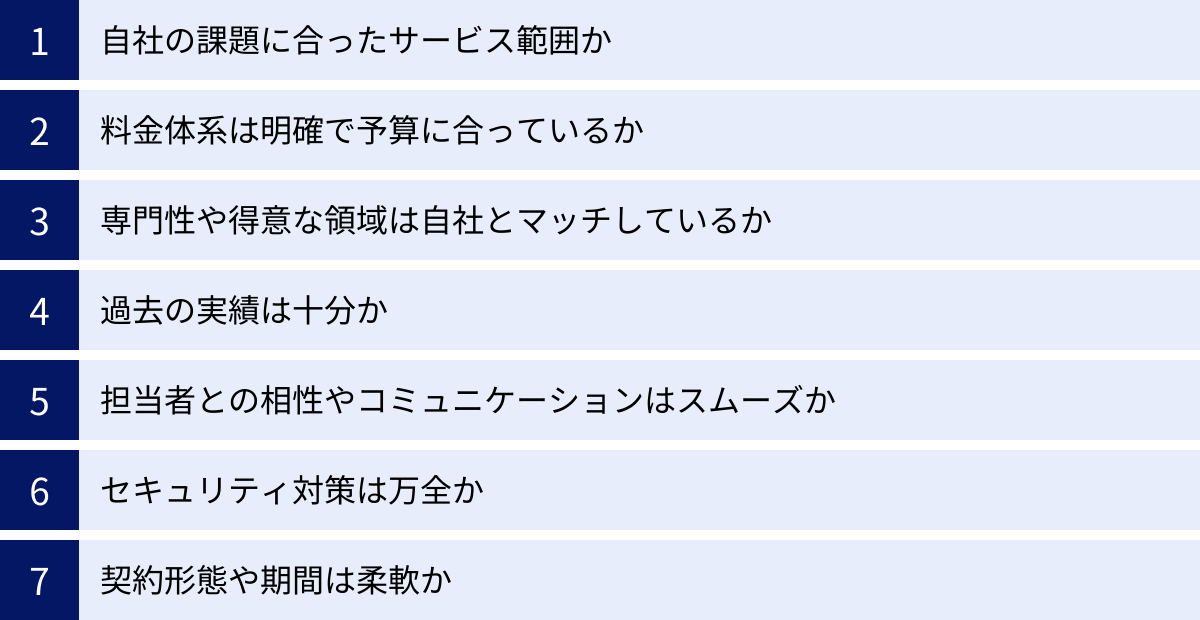

失敗しない採用代行会社の選び方・比較ポイント7つ

採用代行サービスは数多く存在し、それぞれに特徴や強みがあります。自社の課題を解決し、採用を成功に導く最適なパートナーを選ぶためには、いくつかの重要なポイントを比較検討する必要があります。ここでは、失敗しないための7つの選び方を解説します。

① 自社の課題に合ったサービス範囲か

まず最も重要なのは、自社が抱える採用課題を解決してくれるサービス範囲を提供しているかという点です。採用代行のサービスは、採用業務全体を包括的に支援する「フルスコープ型」から、スカウト代行や面接日程調整といった特定の業務のみを請け負う「特化型」まで様々です。

- リソース不足が最大の課題の場合: 採用計画立案から内定者フォローまで、一気通貫で任せられるフルスコープ型のサービスが適しています。

- 特定のプロセスにボトルネックがある場合: 例えば、「応募は来るが、スカウトを送る時間がない」のであればスカウト代行、「面接の日程調整が煩雑すぎる」のであれば日程調整代行といったように、課題に応じた特化型のサービスを選ぶことで、コストを抑えつつ効果的に課題を解決できます。

「何に困っていて、どこを任せたいのか」を事前に明確にしておくことが、ミスマッチを防ぐ第一歩です。

② 料金体系は明確で予算に合っているか

料金体系は、月額固定型、成果報酬型、複合型など様々です。自社の採用計画(採用人数や期間)と予算に合わせて、最も費用対効果の高いプランを選ぶ必要があります。

- 大量採用や継続的な採用の場合: 月額固定型の方が一人当たりの採用単価を抑えられる可能性があります。

- 採用人数が少ない、または不定期な場合: 成果報酬型の方がリスクは少ないでしょう。

問い合わせや商談の際には、見積もりの内訳を詳細に確認し、追加料金が発生するケース(例えば、月のスカウト送信数の上限を超えた場合など)についても明確にしておくことが重要です。安さだけで選ぶのではなく、サービス内容と見合った価格であるかを慎重に判断しましょう。

③ 専門性や得意な領域は自社とマッチしているか

採用代行会社には、それぞれ得意とする領域があります。自社が採用したい職種や業界と、代行会社の専門性がマッチしているかは非常に重要なポイントです。

- 職種: ITエンジニア、ハイクラス人材、営業職、新卒、アルバイト・パートなど。

- 業界: IT・Web、医療・介護、製造業、飲食・サービス業など。

- 企業規模: スタートアップ・ベンチャー、中小企業、大手企業など。

例えば、ITエンジニアの採用をしたいのに、アルバイト採用に強みを持つ会社に依頼しても、期待する成果は得られません。 公式サイトの導入事例(※特定の社名は伏せられている場合でも、業界や職種の傾向は掴めます)や実績を確認し、自社と同じような課題を持つ企業の支援経験が豊富かどうかをチェックしましょう。

④ 過去の実績は十分か

サービスの歴史や支援実績は、その会社の信頼性を測る上での重要な指標です。支援社数や採用決定数などの定量的な実績はもちろんのこと、どのような業界・職種の採用を成功させてきたかという「実績の質」にも注目しましょう。

特に、自社と同じ業界や、採用したい職種での成功実績が豊富であれば、業界特有の事情や候補者の特性を理解している可能性が高く、スムーズな連携が期待できます。

⑤ 担当者との相性やコミュニケーションはスムーズか

採用代行は、自社の採用活動を共に進めるパートナーです。そのため、実際に窓口となる担当者との相性や、コミュニケーションの円滑さは極めて重要になります。

商談の際には、以下の点を確認しましょう。

- レスポンスの速さや丁寧さ: 質問に対して的確で迅速な回答があるか。

- 課題への理解度: 自社の状況や課題を深く理解しようと努めてくれるか。

- 提案の具体性: 一般論だけでなく、自社に合わせた具体的な提案をしてくれるか。

- 人柄や信頼感: 長期間にわたって一緒に仕事を進めていきたいと思えるか。

契約前に、実際に運用を担当する予定の担当者と面談させてもらうことをおすすめします。

⑥ セキュリティ対策は万全か

採用活動では、応募者の氏名、連絡先、職務経歴といった機密性の高い個人情報を大量に扱います。万が一、これらの情報が漏洩した場合、企業の社会的信用は大きく損なわれます。

したがって、依頼先の採用代行会社が、情報セキュリティに対してどのような対策を講じているかを確認することは必須です。

- プライバシーマーク(Pマーク)の取得有無

- ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証の取得有無

- 個人情報の取り扱いに関する社内規定や研修の実施状況

- データの管理方法(アクセス制限、暗号化など)

これらの点を事前に確認し、安心して個人情報を預けられる会社を選びましょう。

⑦ 契約形態や期間は柔軟か

最後に、契約に関する条件も確認しておくべきポイントです。

- 最低契約期間: 多くのサービスでは3ヶ月や6ヶ月といった最低契約期間が設けられています。お試しで始めたい場合は、より短期間で契約できるかを確認しましょう。

- 解約条件: 中途解約が可能か、その場合に違約金は発生するかなどを事前に確認しておくと安心です。

- プラン変更の柔軟性: 運用開始後に、依頼する業務範囲を拡大・縮小したい場合、柔軟にプラン変更が可能かどうかも確認しておくと良いでしょう。

これらの7つのポイントを総合的に評価し、複数の会社を比較検討することで、自社にとって最適な採用代行パートナーを見つけることができるはずです。

【2024年最新】おすすめの採用代行サービス25選を徹底比較

ここでは、2024年6月現在、多くの企業から支持されている代表的な採用代行(RPO)サービスを25社ご紹介します。それぞれに特徴や強みが異なるため、自社の課題や目的に合わせて比較検討してみてください。

① 株式会社キャスター (CASTER BIZ recruiting)

オンラインアシスタントサービスの草分け的存在である「CASTER BIZ」が提供する採用代行サービスです。リモートワークを前提とした組織運営のノウハウを活かし、採用実務に精通したアシスタントが、採用戦略の立案からスカウト、面接調整、応募者対応まで幅広い業務をサポートします。特に、オンライン完結型の採用プロセス構築に強みを持っています。

参照:株式会社キャスター公式サイト

② 株式会社マルゴト (まるごと人事)

スタートアップやベンチャー企業を中心に、採用戦略の設計から実務までを「まるごと」支援するサービスです。企業の成長フェーズに合わせた柔軟な採用支援が特徴で、「採用担当者を一人雇う」感覚で利用できる点が魅力です。特にダイレクトリクルーティング支援に定評があります。

参照:株式会社マルゴト公式サイト

③ 株式会社ネオキャリア (d.a.c)

総合人材サービス大手のネオキャリアが提供するRPOサービスです。長年の人材事業で培った豊富なノウハウとネットワークを活かし、新卒・中途・アルバイト・パートまで、あらゆる雇用形態の採用に対応可能です。大規模な採用プロジェクトや全国規模の採用にも対応できる体制が強みです。

参照:株式会社ネオキャリア公式サイト

④ パーソルワークスデザイン株式会社

総合人材サービスグループ「パーソル」の一員であり、RPO業界のリーディングカンパニーです。企業の採用課題に応じて、業務の切り出しからフルアウトソーシングまで、柔軟なプランを提供。特に大手企業の大量採用や、複雑な採用プロセスの設計・運用において豊富な実績を誇ります。

参照:パーソルワークスデザイン株式会社公式サイト

⑤ レバレジーズ株式会社

IT・医療・介護領域を中心に人材事業を展開するレバレジーズが提供するRPOサービスです。自社で「レバテック」などの専門メディアを運営しているため、特にITエンジニアやWebクリエイターといった専門職の採用に深い知見を持っています。専門領域に特化した採用支援を求める企業におすすめです。

参照:レバレジーズ株式会社公式サイト

⑥ マンパワーグループ株式会社

世界80カ国以上に拠点を持つグローバルな総合人材サービス企業です。長年の実績とグローバルネットワークを活かし、国内採用はもちろん、外資系企業やグローバル人材の採用にも強みを発揮します。コンプライアンスを重視した安定感のあるサービスが特徴です。

参照:マンパワーグループ株式会社公式サイト

⑦ 株式会社キャリアマート

新卒・中途採用の両方に対応した採用支援サービスを提供。採用コンサルティングからアウトソーシング、採用ツール開発まで、採用に関する幅広いソリューションを一気通貫で提供しています。特に新卒採用領域での手厚いサポートに定評があります。

参照:株式会社キャリアマート公式サイト

⑧ 株式会社アールナイン

「採用・育成・定着」をワンストップで支援することに強みを持つ会社です。単に採用を代行するだけでなく、入社後の活躍・定着までを見据えたコンサルティングや研修サービスも提供しており、組織全体のパフォーマンス向上を目指す企業に適しています。

参照:株式会社アールナイン公式サイト

⑨ ダイレクトソーシング株式会社

その名の通り、ダイレクトリクルーティングの運用支援に特化したサービスです。各媒体の特性を熟知した専門家が、ターゲット選定からスカウト文面の作成、効果測定・改善までを一貫してサポート。ダイレクトリクルーティングを本格的に導入・強化したい企業に最適です。

参照:ダイレクトソーシング株式会社公式サイト

⑩ HeaR株式会社

採用ブランディングや採用ピッチ資料の作成など、採用マーケティングの視点を取り入れた支援が特徴です。候補者の「心を動かす」採用体験の設計に強みを持ち、企業の魅力を最大限に引き出し、候補者からの共感を獲得するサポートを行います。

参照:HeaR株式会社公式サイト

⑪ 株式会社ツナグ・ソリューションズ

アルバイト・パート採用の領域において、国内トップクラスの実績を誇るRPOサービスです。多店舗展開する小売業や飲食業など、定型的なオペレーションでの大量採用を得意としています。応募受付センターの設置や、独自の採用管理システム(RMS)の提供も行っています。

参照:株式会社ツナグ・ソリューションズ公式サイト

⑫ 株式会社VOLLECT (ボレクト)

ダイレクトリクルーティング支援ツール「PRO SCOUT」などを提供し、スカウト代行に特化したサービスを展開しています。候補者の検索からリスト作成、文面作成、送付まで、工数のかかるスカウト業務をまるごと委託できます。

参照:株式会社VOLLECT公式サイト

⑬ 株式会社i-plug

新卒向けダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」を運営する企業です。自社サービスの運用で培ったノウハウを活かし、特に新卒採用におけるダイレクトリクルーティング支援に強みを持っています。

参照:株式会社i-plug公式サイト

⑭ 株式会社コーナー

人事・採用領域のプロフェッショナル人材と企業をマッチングするプラットフォームです。RPOサービスとして、経験豊富なフリーランスやパラレルワーカーが、企業のニーズに応じてプロジェクト単位で採用業務を支援します。柔軟な契約形態が魅力です。

参照:株式会社コーナー公式サイト

⑮ ポテンシャライト株式会社

スタートアップ・ベンチャー企業の採用支援に特化し、特にハイクラス人材の採用で高い実績を誇ります。採用ブランディングから、カルチャーフィットを重視した選考プロセスの設計まで、独自のノウハウで企業の成長を支援します。

参照:ポテンシャライト株式会社公式サイト

⑯ 株式会社uloqo (ウロコ)

ITエンジニア採用に特化した採用代行サービスです。エンジニアの技術やカルチャーを深く理解したコンサルタントが、採用戦略の立案から技術広報の支援、スカウト代行まで、専門性の高いサポートを提供します。

参照:株式会社uloqo公式サイト

⑰ 株式会社PRO SCOUT

スカウト代行に特化したサービスで、月額10万円からという比較的リーズナブルな料金で利用できるのが特徴です。コストを抑えながらダイレクトリクルーティングを試してみたいという企業に適しています。

参照:株式会社PRO SCOUT公式サイト

⑱ 株式会社ミギウデ

ベンチャー・スタートアップ企業を対象に、採用を「事業の右腕」として支援するサービスです。採用戦略の壁打ちから、実務代行まで、企業のフェーズに合わせたオーダーメイドの支援を行います。

参照:株式会社ミギウデ公式サイト

⑲ 株式会社b-cause

採用実務の代行を中心に、面接官トレーニングや採用研修なども提供しています。オペレーション業務の効率化だけでなく、社内の採用力向上にも貢献するサービスが特徴です。

参照:株式会社b-cause公式サイト

⑳ 株式会社PEOPLE ELEMENTS

少数精鋭の採用プロフェッショナル集団が、企業の採用課題に深くコミットします。戦略立案から実行まで、高品質でハンズオンな支援を求める企業に適しています。

参照:株式会社PEOPLE ELEMENTS公式サイト

㉑ 株式会社ウィルオブ・ワーク

販売、コールセンター、介護、保育といったフィールド・サポート領域の人材サービスに強みを持つ会社です。これらの領域における専門知識を活かした採用代行サービスを提供しています。

参照:株式会社ウィルオブ・ワーク公式サイト

㉒ 株式会社ZENKIGEN

Web面接・動画面接プラットフォーム「harutaka(ハルタカ)」を提供する企業です。ツールの提供だけでなく、採用DXの推進を目的としたRPOサービスも展開しており、テクノロジーを活用した採用プロセスの最適化を支援します。

参照:株式会社ZENKIGEN公式サイト

㉓ アデコ株式会社

世界60以上の国と地域で事業を展開する総合人材サービス企業Adecco Groupの日本法人です。グローバル基準のサービス品質とコンプライアンス体制が強みで、外資系企業や日系グローバル企業の採用支援に豊富な実績があります。

参照:アデコ株式会社公式サイト

㉔ 株式会社one team

エンジニア採用に特化したスカウト代行サービスを提供しています。エンジニアの技術スタックや志向性を理解した上で、質の高いスカウト文面を作成し、候補者とのコミュニケーションを代行します。

参照:株式会社one team公式サイト

㉕ 株式会社BPOテクノロジー (HELP YOU)

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」の一環として、人事・採用領域のアシスタント業務を提供しています。採用だけでなく、経理や総務など、バックオフィス業務全般を幅広く依頼できるのが特徴です。

参照:株式会社BPOテクノロジー公式サイト

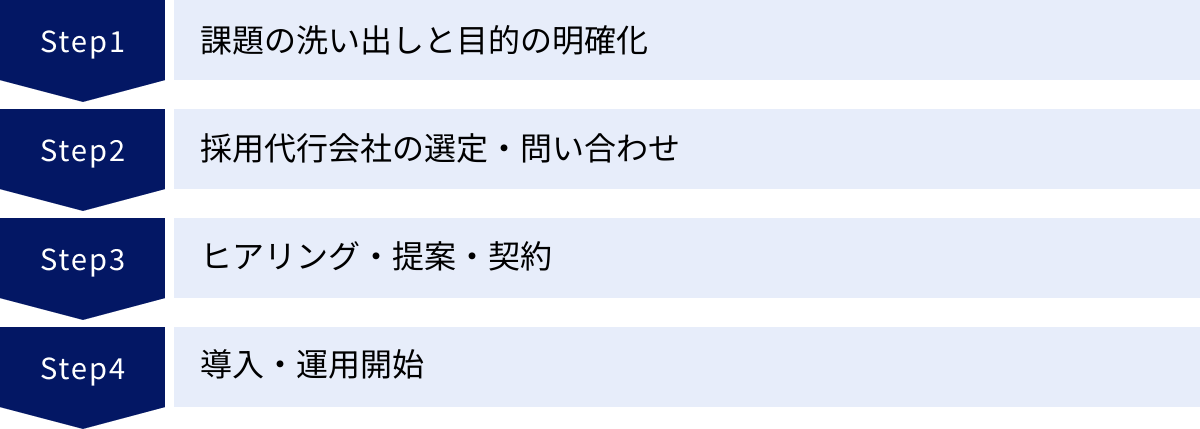

採用代行を導入するまでの流れ4ステップ

採用代行の利用を決めてから、実際に運用を開始するまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。円滑な導入と効果的な活用のため、基本的な流れを理解しておきましょう。

① 課題の洗い出しと目的の明確化

導入を検討する最初のステップは、自社の採用活動における現状の課題を洗い出すことです。「なぜ採用代行が必要なのか」を明確にすることが、後のサービス選定や目標設定の土台となります。

- 現状分析: 応募数が足りないのか、選考プロセスに時間がかかりすぎているのか、内定辞退が多いのか、など具体的な課題をリストアップします。

- リソースの棚卸し: 採用担当者の現在の業務内容と、それぞれの業務にかけている時間を可視化し、どこにボトルネックがあるかを特定します。

- 目的の設定: 採用代行を利用して「何を達成したいのか」を具体的に定義します。例えば、「採用担当者の月間工数を40時間削減する」「ダイレクトリクルーティング経由の応募数を2倍にする」「内定承諾率を80%に向上させる」といった、測定可能な目標(KPI)を設定することが重要です。

- 委託範囲の決定: 洗い出した課題と目的に基づき、採用代行に「どこからどこまでの業務を任せたいか」を大まかに決めます。

このステップを丁寧に行うことで、自社に必要なサービスが明確になり、後工程がスムーズに進みます。

② 採用代行会社の選定・問い合わせ

次に、ステップ①で明確にした要件をもとに、依頼する採用代行会社の候補を選定します。前述の「失敗しない採用代行会社の選び方・比較ポイント7つ」を参考に、複数の会社を比較検討しましょう。

- 情報収集: 各社の公式サイトや比較サイトで、サービス内容、実績、得意領域などを確認します。

- 候補の絞り込み: 自社の業界・職種での実績が豊富か、サービス範囲や料金体系が自社のニーズに合っているか、といった観点から3~5社程度の候補に絞り込みます。

- 問い合わせ・資料請求: 候補の会社にWebサイトのフォームや電話で問い合わせ、サービスに関する詳しい資料を請求します。この時、事前に洗い出した自社の課題や目的を簡潔に伝えると、より的確な情報が得られます。

③ ヒアリング・提案・契約

問い合わせ後、採用代行会社の担当者と商談(ヒアリング)の機会を持ちます。ここでは、自社の課題をより詳細に伝え、それに対する具体的な提案を受けます。

- ヒアリング: 担当者からの質問に答えながら、自社の事業内容、企業文化、採用課題、求める人物像などを詳しく説明します。このヒアリングの深さが、提案の質を左右します。

- 提案・見積もりの受領: ヒアリング内容に基づき、代行会社から具体的なサービス内容、運用体制、料金プランなどが記載された提案書と見積もりが提示されます。

- 比較検討: 複数の会社から受けた提案を比較し、サービス内容、費用、担当者との相性などを総合的に評価して、依頼する一社を決定します。不明点や懸念点は、契約前に全て解消しておくことが重要です。

- 契約締結: サービス内容、契約期間、料金、個人情報の取り扱いなど、契約内容を十分に確認した上で、契約を締結します。

④ 導入・運用開始

契約締結後、いよいよサービスの導入・運用がスタートします。スムーズな立ち上がりのために、キックオフミーティングが非常に重要です。

- キックオフミーティング: 自社の関係者(採用担当者、現場責任者など)と代行会社の担当者が集まり、プロジェクトの目的、役割分担、コミュニケーションルール、当面のスケジュールなどを最終確認します。ここで、改めて求める人物像や企業の魅力について目線合わせを行います。

- 運用開始: 計画に沿って、スカウト送信、応募者対応などの実務が開始されます。

- 定例会の実施: 運用開始後は、週に1回、あるいは隔週に1回程度のペースで定例会を実施し、進捗状況の報告、課題の共有、今後のアクションプランの確認などを行います。この定期的なコミュニケーションが、運用の質を高め、目標達成に繋がります。

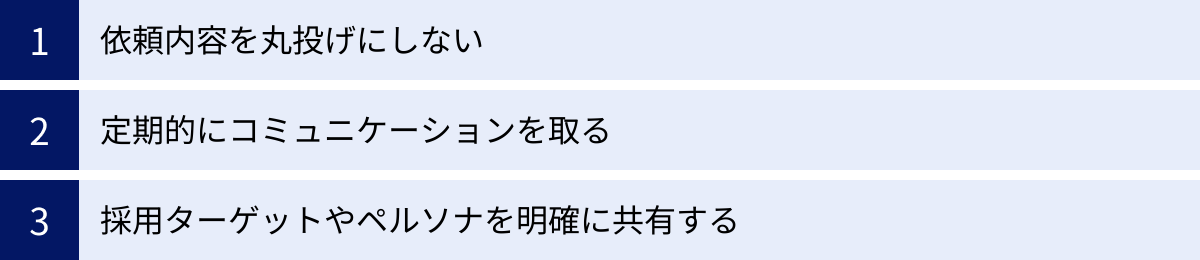

採用代行を効果的に活用するための注意点

採用代行サービスを導入したからといって、必ずしも採用が成功するわけではありません。その効果を最大限に引き出すためには、企業側の協力姿勢や工夫が不可欠です。ここでは、採用代行を効果的に活用するための3つの重要な注意点を解説します。

依頼内容を丸投げにしない

採用代行を導入する際に最も陥りがちな失敗が、「契約したから、あとは全部お任せ」という丸投げの姿勢です。採用代行会社は採用のプロですが、あくまで企業の採用活動を支援する「パートナー」であり、採用の主体は企業自身であるという意識を忘れてはなりません。

丸投げしてしまうと、以下のような問題が発生しやすくなります。

- 求める人物像とのズレ: 企業文化や現場の雰囲気を完全に理解することは難しく、スキルは合っていてもカルチャーフィットしない候補者ばかりが集まる可能性があります。

- 魅力付けの不足: 候補者からの「社員の生の声が聞きたい」「具体的な仕事のやりがいを知りたい」といった質問に対し、代行会社だけでは答えきれず、候補者の意欲が削がれてしまうことがあります。

- 社内ノウハウの非蓄積: 成功も失敗も全て代行会社任せになり、契約終了後に自社に何も残らない「ブラックボックス化」が進みます。

採用代行はあくまで「実行部隊」であり、採用戦略の意思決定や、自社の魅力を伝える最終的な責任は自社にあるということを常に念頭に置き、主体的に関与し続けることが成功の鍵です。

定期的にコミュニケーションを取る

採用活動は、市場や候補者の反応を見ながら、常に軌道修正が必要なライブな活動です。一度決めた方針をそのまま続けるのではなく、採用代行会社と密に連携し、状況に応じた柔軟な対応を心がける必要があります。

そのために不可欠なのが、定期的なコミュニケーションです。

- 定例会の設定: 週に1回など、定期的にミーティングの場を設け、進捗状況、応募者の質、各チャネルの反応などを数値データに基づいて共有し、議論する時間を作りましょう。

- 迅速なフィードバック: 書類選考や面接の結果について、「なぜ合格なのか」「なぜ不合格なのか」を具体的にフィードバックすることで、代行会社の目線合わせの精度が向上します。

- チャットツールなどの活用: 日々の細かな確認や情報共有のために、ビジネスチャットツールなどを活用し、気軽にコミュニケーションが取れる体制を築くのがおすすめです。

密なコミュニケーションは、認識のズレを防ぎ、問題の早期発見・早期解決に繋がります。 パートナーとして信頼関係を築き、一体となって採用目標に向かう体制を作ることが重要です。

自社の採用ターゲットやペルソナを明確に共有する

採用代行会社が最も知りたい情報は、「どのような人材を、なぜ採用したいのか」という採用の根幹部分です。このターゲット像(ペルソナ)が曖昧なままでは、代行会社は効果的なアクションを取ることができません。

ペルソナを共有する際は、単にスキルや経験といったスペック情報を伝えるだけでは不十分です。

- Must/Want条件の明確化: 「これだけは譲れない必須条件(Must)」と「あれば嬉しい歓迎条件(Want)」を切り分けて伝えます。

- 価値観や志向性の言語化: どのような価値観を持ち、仕事に対して何を求めている人物が自社で活躍できるのかを具体的に言語化します(例:「チームワークを重視する」「自律的に行動できる」「変化を楽しめる」など)。

- 企業の魅力(EVP)の整理: 候補者にとって、自社で働く魅力は何なのか(事業の社会性、独自の技術、柔軟な働き方、魅力的な社員など)を整理し、伝えられるようにしておきます。

これらの情報を、「採用ピッチ資料」のようなドキュメントにまとめて共有すると、代行会社との認識合わせがスムーズに進み、一貫性のあるメッセージを候補者に届けることができます。この初期のすり合わせを丁寧に行うことが、採用活動全体の質を大きく左右します。

まとめ:採用代行をうまく活用して採用活動を成功させよう

本記事では、採用代行(RPO)の基本的な概念から、具体的なサービス内容、料金体系、メリット・デメリット、そして失敗しないための選び方まで、網羅的に解説してきました。

現代の採用市場は、労働人口の減少や採用手法の複雑化により、多くの企業にとって厳しい戦いの場となっています。このような環境下で、採用代行は、単なる業務効率化の手段にとどまらず、企業の採用力を根本から強化し、事業成長を加速させるための強力な戦略的パートナーとなり得ます。

採用担当者のリソース不足を解消し、ノンコア業務から解放することで、候補者との関係構築といったコア業務に集中できる環境を整えます。また、採用のプロフェッショナルが持つ専門的なノウハウや最新の市場動向を活用することで、自社だけでは実現が難しかった効果的な採用活動を展開できるようになります。

しかし、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントがあります。

- 自社の課題を明確にし、目的に合ったサービスを選ぶこと。

- 業務を丸投げにせず、主体的に関与し、パートナーとして連携すること。

- 求める人物像や自社の魅力を、具体的かつ明確に共有すること。

採用代行は、決して安価なサービスではありません。しかし、採用担当者を一人雇用するコストや、採用の失敗がもたらす機会損失と比較すれば、十分に投資価値のある選択肢と言えるでしょう。

もしあなたの会社が、「採用担当者のリソースが足りない」「採用がうまくいかず困っている」「短期間で多くの人材が必要だ」といった課題を抱えているのであれば、ぜひ採用代行の活用を検討してみてください。

最適なパートナーと出会い、採用代行をうまく活用することができれば、採用活動は必ず成功へと近づきます。 まずは自社の採用課題の整理から始め、気になるサービスに問い合わせてみてはいかがでしょうか。