転職活動の最初の関門である「書類選考」。多くの応募者がこの段階でふるいにかけられ、面接に進むことさえできずに悩んでいます。自分の経歴やスキルに自信があっても、なぜか書類選考を通過できないという経験は、転職活動中の大きなストレスとなるでしょう。

「そもそも、書類選考の通過率ってどれくらいなんだろう?」

「企業は書類のどこを見て、合否を決めているの?」

「どうすれば、この難関を突破できるのだろう?」

この記事では、そんな疑問や悩みを抱える方に向けて、書類選考のリアルな実態から、通過率を劇的に向上させるための具体的な方法まで、網羅的に解説します。

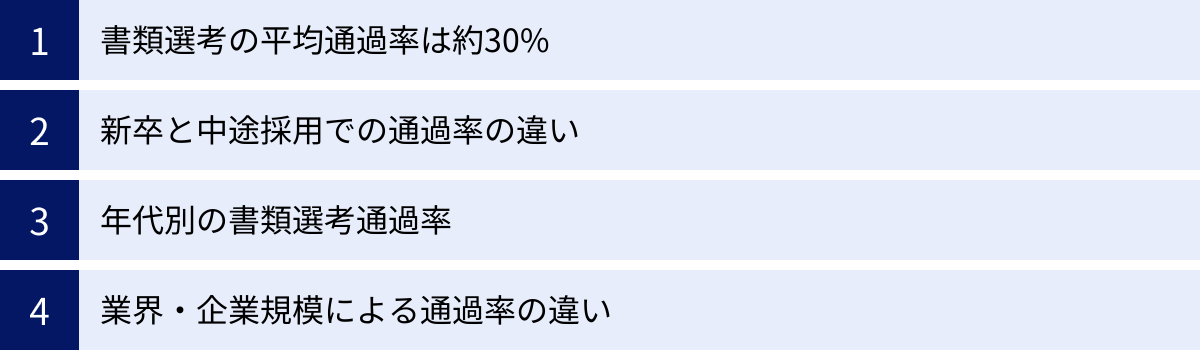

まず、書類選考の平均的な通過率や、新卒・中途、年代、業界による違いを客観的なデータに基づいて明らかにします。次に、採用担当者が応募書類のどこを重視しているのか、その評価ポイントを深掘りします。さらに、書類選考に落ちてしまう人に共通する原因を分析し、ご自身の応募書類を見直すためのヒントを提供します。

そして、この記事の核となる「書類選考の通過率を上げる方法12選」では、企業研究から自己分析、書類作成のテクニック、さらには第三者の活用法まで、今日から実践できる具体的なアクションプランを詳しく紹介します。

この記事を最後まで読めば、書類選考に対する漠然とした不安が解消され、自信を持って次の応募に臨めるようになるはずです。あなたの転職活動が成功へと一歩近づくための、確かな知識と戦略を身につけていきましょう。

目次

書類選考の通過率の平均

転職活動を始めるにあたり、最初の関門となる書類選考の通過率がどの程度なのかを知ることは、自身の立ち位置を客観的に把握し、適切な戦略を立てる上で非常に重要です。ここでは、書類選考の平均的な通過率から、新卒と中途、年代、業界による違いまで、多角的に解説します。

書類選考の平均通過率は約30%

まず結論から言うと、書類選考の全体的な平均通過率は約30%と言われています。これは、大手転職サービスなどが公表しているデータを基にした一般的な数値です。つまり、10社に応募して、ようやく3社の面接に進めるかどうか、というのが書類選考のリアルな厳しさを示しています。

この「30%」という数字を聞いて、想像以上に低いと感じる方も多いかもしれません。なぜこれほどまでに通過率が低いのでしょうか。その背景には、主に2つの要因が考えられます。

一つ目は、採用市場における応募のしやすさです。近年、転職サイトや採用プラットフォームが普及し、誰でも手軽に複数の企業へ応募できるようになりました。その結果、一つの求人に対して応募者が殺到し、企業側は大量の応募書類を捌かなければならない状況になっています。人気企業や好条件の求人であれば、1つのポジションに100人以上の応募があることも珍しくありません。企業としては、すべての応募者と面接することは物理的に不可能なため、書類選考の段階で効率的に候補者を絞り込む必要があるのです。

二つ目は、企業側の採用におけるリスク回避の視点です。採用活動には、求人広告費や人材紹介手数料、面接官の人件費など、多大なコストと時間がかかります。そのため、採用担当者は「会ってみたい」と思える候補者、つまり、求めるスキルや経験、人柄が自社にマッチしている可能性が高い人材を厳選しようとします。少しでもミスマッチの懸念がある応募者は、この段階で見送られる傾向が強くなります。

したがって、書類選考は単に「応募資格があるか」を見るだけでなく、「数多くの応募者の中から、面接という次のステップに進める価値があるか」を判断する、非常にシビアな選考プロセスであると認識することが重要です。この約30%という平均通過率は、あくまで目安であり、個々の状況や応募先によって大きく変動することを念頭に置き、過度に悲観せず、しかし楽観視もしないで対策を進めることが求められます。

新卒と中途採用での通過率の違い

書類選考の通過率は、新卒採用と中途採用で大きく異なります。一般的に、新卒採用の方が中途採用よりも書類選考の通過率は高い傾向にあります。

新卒採用における書類選考は、主に「ポテンシャル採用」の観点で行われます。学生には社会人経験がないため、企業は現時点でのスキルや実績よりも、学歴、専攻、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)、自己PRなどから、応募者の学習意欲、成長可能性、人柄、基本的な論理的思考力といったポテンシャルを評価します。企業側も「入社後に育てる」ことを前提としているため、応募条件のハードルは比較的低く設定されており、より多くの学生に面接の機会を与えようとする傾向があります。そのため、通過率は50%を超えることも珍しくありません。

一方、中途採用は「即戦力採用」が基本です。企業は、退職や事業拡大によって生じた欠員を補充し、特定の業務をすぐに任せられる人材を求めています。そのため、書類選考では募集職種に直結する具体的なスキル、実務経験、そして実績が何よりも重視されます。応募書類に記載された職務経歴が、募集要項(ジョブディスクリプション)に記載された要件とどれだけ高いレベルで一致しているかが厳しく評価されます。

例えば、Webマーケティング職の募集であれば、「SEO対策による流入数〇%改善」「広告運用によるCPA〇%削減」といった具体的な成果が求められます。求める経験やスキルセットが明確であるため、それに満たない応募者は容赦なく見送られます。このスキルマッチングの厳しさが、中途採用の書類選考通過率を押し下げる最大の要因です。

このように、新卒採用と中途採用では、企業が応募者に求めるものが根本的に異なります。中途採用の転職活動においては、「自分の経験が、いかに企業の求める即戦力要件を満たしているか」を応募書類の中で的確に証明することが、最初の関門を突破するための鍵となります。

年代別の書類選考通過率

中途採用の中でも、年代によって書類選考の通過率は変動します。これは、企業が各年代の候補者に期待する役割やスキルが異なるためです。

- 20代(特に第二新卒〜20代後半)

20代の転職では、ポテンシャルと実務経験の両方が評価されます。特に第二新卒(社会人経験3年未満)の場合、新卒採用に近いポテンシャル採用の側面も残っています。基本的なビジネスマナーや一定の実務経験があれば、新しい環境への適応力や学習意欲が評価され、比較的多くの面接機会を得やすい傾向があります。そのため、20代は他の年代に比べて書類選考の通過率が比較的高くなることが多いです。企業側も、若手を採用して長期的に育成したいというニーズが根強いため、門戸は広く開かれています。 - 30代

30代は、即戦力として現場の中核を担うことが期待される年代です。専門分野における確かな実務経験と、再現性のある実績が求められます。マネジメント経験がなくとも、チームリーダーやプロジェクトの主担当として成果を上げた経験などが評価の対象となります。専門性が高まる一方で、求められるスキルレベルも上がるため、20代に比べるとスキルマッチの要件が厳しくなり、通過率はやや低下する傾向にあります。企業は「この人を採用すれば、この課題を解決してくれる」という明確な期待を持って選考するため、応募書類での専門性のアピールが極めて重要になります。 - 40代以降

40代以降の転職では、高度な専門性に加えて、マネジメント経験や組織全体を俯瞰できる視点が強く求められます。単なるプレイヤーとしてのスキルだけでなく、チームや部署を率いて成果を出す能力、新規事業の立ち上げ経験、複雑な課題解決能力などが評価の中心となります。求人のポジションも管理職クラスが多くなり、一つのポストに対して経験豊富なライバルが多数応募するため、競争は激化します。求められる要件が非常に高くなるため、40代以降の書類選考通過率は、他の年代に比べて最も低くなる傾向があります。自身のキャリアと完全に合致する求人を見つけること自体の難易度も上がります。

年代ごとに求められる役割を理解し、自身のキャリアステージに合った強みを応募書類で的確にアピールすることが、通過率を高める上で不可欠です。

業界・企業規模による通過率の違い

最後に、応募する業界や企業の規模によっても、書類選考の通過率は大きく左右されます。

- 人気業界・大手企業

IT・Web業界、コンサルティング業界、総合商社、外資系企業、知名度の高いメーカーなどの人気業界や大手企業は、ブランド力や待遇の良さから応募者が殺到します。採用枠が数名であるのに対し、数百、時には数千の応募が集まることもあり、必然的に書類選考の通過率は極端に低くなります。一説には、大手人気企業では通過率が10%以下、場合によっては1〜5%程度になることもあると言われています。これらの企業では、高いレベルのスキルや実績はもちろんのこと、学歴フィルターが存在する場合や、独自のカルチャーフィットを厳しく見られる傾向があります。 - 中小企業・ベンチャー企業・ニッチな業界

一方で、中小企業や設立間もないベンチャー企業、あるいはBtoB中心のニッチな業界の企業は、大手企業ほど応募者が集まらない傾向があります。そのため、一人ひとりの応募書類を比較的じっくりと読み込む余裕があり、書類選考の通過率は比較的高くなる可能性があります。スキルが完全にマッチしていなくても、ポテンシャルや人柄、入社意欲が高ければ「一度会って話を聞いてみたい」と判断されるケースも増えます。特に、慢性的な人手不足に悩む業界や職種では、採用のハードルを下げてでも人材を確保したいという企業側の事情もあり、通過率は高めになります。

このように、自分が応募する企業の特性を理解することは、通過率を予測し、精神的な準備をする上で役立ちます。大手ばかりに応募して連敗が続くと自信を失いがちですが、それはあなたの能力が低いのではなく、単に競争が激しいだけかもしれません。視野を広げ、中小企業やベンチャー企業にも目を向けることで、思わぬチャンスに出会える可能性があります。

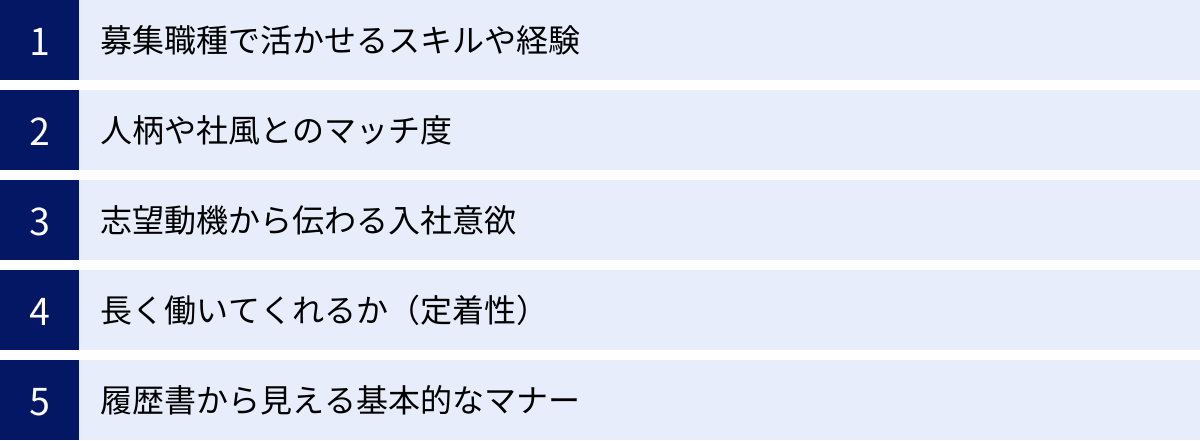

企業はどこを見ている?書類選考で重視される5つのポイント

書類選考を通過するためには、採用担当者が応募書類のどこに注目し、何を評価しているのかを正確に理解することが不可欠です。多くの企業で共通して重視されるポイントは、大きく分けて5つあります。これらのポイントを意識して応募書類を作成することで、採用担当者の目に留まり、面接へと進む確率を格段に高めることができます。

① 募集職種で活かせるスキルや経験

書類選考において、最も重要視されるのが「募集職種で活かせるスキルや経験」です。特に中途採用は即戦力採用が基本であるため、企業は「この応募者を採用すれば、現在募集しているポジションの業務をすぐに遂行し、成果を出してくれるか」という視点で厳しく評価します。

採用担当者は、まず求人票の募集要項(ジョブディスクリプション)に記載した「必須スキル(Must)」「歓迎スキル(Want)」と、応募者の職務経歴書に書かれた内容を照らし合わせます。

- 必須スキル(Must): これは、その業務を遂行する上で最低限必要な能力や経験です。例えば、経理職であれば「簿記2級以上」「月次・年次決算の実務経験3年以上」、Webエンジニアであれば「Javaを用いた開発経験3年以上」「Spring Frameworkの知識」といった具体的な要件が挙げられます。この必須スキルを満たしていない場合、書類選考を通過することは極めて困難です。

- 歓迎スキル(Want): これは、必須ではないものの、持っているとさらに評価が高まるスキルや経験です。例えば、経理職であれば「連結決算の経験」「税務申告の知識」、Webエンジニアであれば「クラウド(AWS/GCP)環境での開発経験」「プロジェクトリーダー経験」などです。歓迎スキルを複数満たしている応募者は、他の候補者との差別化を図ることができ、高く評価されます。

採用担当者は、これらのスキルや経験が単に羅列されているだけでなく、どのような業務背景(Situation)で、どのような役割(Task)を担い、具体的にどう行動(Action)し、その結果どのような成果(Result)を上げたのか、という文脈(いわゆるSTARメソッド)で理解しようとします。

【具体例:営業職の場合】

- 悪い例: 「法人営業として、新規顧客開拓に貢献しました。」

- これでは、具体的に何をしたのか、どれほどの成果を上げたのかが全く伝わりません。

- 良い例: 「〇〇業界の新規顧客開拓を担当。市場分析に基づき、これまでアプローチしていなかった中小企業向けの提案プランを立案・実行しました。その結果、担当エリアにおいて新規契約件数を前年同期比で150%(20件→30件)に増加させ、売上目標120%を達成しました。」

- 具体的な行動と、数字を用いた客観的な実績が示されており、応募者のスキルと貢献度が一目瞭然です。

このように、自身の経験を単に書き出すのではなく、募集職種の業務内容を深く理解した上で、それに直結するスキルや実績を具体的かつ定量的にアピールすることが、書類選考を突破するための第一歩となります。

② 人柄や社風とのマッチ度

スキルや経験が同程度の応募者が複数いた場合、次に重要になるのが「人柄や社風とのマッチ度(カルチャーフィット)」です。企業は、単に業務をこなせる人材を求めているわけではありません。既存のチームにスムーズに溶け込み、企業の価値観や文化に共感し、周囲のメンバーと良好な関係を築きながら、組織全体に良い影響を与えてくれる人材を求めています。

採用担当者は、応募書類の自己PRや志望動機、趣味・特技欄などの記述から、応募者の人柄や価値観を読み取ろうとします。

- 自己PRから見える人柄: 例えば、「チームワークを重視し、周囲を巻き込みながら目標を達成することにやりがいを感じます」と書かれていれば、協調性のある人物像が浮かび上がります。一方、「自ら課題を発見し、主体的に解決策を実行することが得意です」とあれば、自律性や主体性の高い人物像がイメージされます。どちらが良いということではなく、企業の社風によって評価は分かれます。チームでの協業を重んじる企業なのか、個々の自律性を尊重する企業なのか、その社風に合わせてアピールする側面を調整することが重要です。

- 志望動機から見える価値観: 志望動機で企業のどのような点に魅力を感じているかを述べることで、応募者の価値観が浮き彫りになります。例えば、「貴社の『挑戦を称賛する』という文化に強く共感し…」と書けば、チャレンジ精神旺盛な人物だと伝わります。「顧客第一主義を徹底し、社会貢献性の高い事業を展開されている点に惹かれ…」と書けば、利他性や社会貢献意欲の高さがうかがえます。企業の理念やビジョン、行動指針(バリュー)などを事前に調べ、自身の価値観と重なる部分を具体的に言及することで、カルチャーフィットを効果的にアピールできます。

- 書類全体のトーン: 文章の書き方や言葉選びからも、人柄はにじみ出ます。論理的で端的な文章を好む人もいれば、丁寧で熱意のこもった文章を好む人もいます。これも、応募する企業の文化(ロジカルさを重視する文化か、ウェットな人間関係を重視する文化かなど)を考慮して調整すると良いでしょう。

どんなに優秀なスキルを持っていても、組織の輪を乱したり、他の社員のモチベーションを下げたりするような人物は敬遠されます。企業は、応募者が自社の「仲間」として、長期的に良好な関係を築けるかどうかを慎重に見極めているのです。

③ 志望動機から伝わる入社意欲

「なぜ数ある企業の中から、当社を志望するのか?」採用担当者は、この問いに対する応募者からの説得力のある答えを求めています。志望動機は、応募者の入社意欲の高さや本気度を測るための重要な指標です。

多くの採用担当者は、使い回しのテンプレート的な志望動機にうんざりしています。例えば、「貴社の将来性に惹かれました」「社会に貢献できる点に魅力を感じました」といった漠然とした理由は、どの企業にも当てはまるため、本気度が伝わりません。このような志望動機では、「誰でもいいから内定が欲しいだけなのだろう」「自社への理解が浅い」と判断されてしまいます。

通過率の高い志望動機を作成するには、以下の3つの要素を盛り込むことが不可欠です。

- 企業(事業・サービス・文化)への深い理解と共感(Why this company?):

企業の公式サイト、IR情報、プレスリリース、採用ブログ、社長や社員のインタビュー記事などを徹底的に読み込み、「その企業ならではの魅力」を自分自身の言葉で語れるようにします。例えば、「貴社が開発した〇〇という技術が、業界の△△という課題を解決する画期的なアプローチだと考えており、その技術開発に携わりたい」といった具体的な言及が求められます。 - 自身の経験・スキルとの接続(Why I am a good fit?):

企業の魅力と、自分自身のこれまでの経験や培ってきたスキルが、どのように結びつくのかを論理的に説明します。例えば、「前職で培った〇〇の経験は、貴社が今後注力される△△事業の拡大に必ず貢献できると確信しています」のように、自分の能力がその企業でどのように活かせるのかを具体的に示します。 - 入社後の貢献イメージとキャリアプラン(What I want to achieve?):

入社後に、具体的にどのような仕事に挑戦し、どのように会社に貢献していきたいのか、そして将来的にはどのようなキャリアを築いていきたいのかを明確に述べます。例えば、「まずは〇〇のポジションで即戦力として成果を出し、将来的にはチームリーダーとして後進の育成にも携わり、事業全体の成長を牽引したい」といったビジョンを示すことで、採用担当者は応募者が活躍する姿を具体的にイメージできます。

「この応募者は、本気でうちの会社に入りたいと思ってくれているな」と感じさせることができれば、採用担当者の心は大きく動きます。そのためには、徹底した企業研究に基づき、自分だけのオリジナルな志望動機を作成する手間を惜しまないことが重要です。

④ 長く働いてくれるか(定着性)

企業が採用活動にかけるコストは、一人あたり数十万~数百万円にものぼると言われています。時間と費用をかけて採用した人材がすぐに辞めてしまうことは、企業にとって大きな損失です。そのため、採用担当者は「この応募者は、入社後に長く活躍し、会社に貢献してくれるだろうか」という「定着性」の観点を非常に重視しています。

書類選考の段階で定着性を判断するために、採用担当者は特に以下の2つの項目に注目します。

- 職務経歴(転職回数と在籍期間):

転職回数が極端に多かったり、それぞれの企業での在籍期間が1年未満など短かったりすると、「何か問題があるのではないか」「うちの会社に入っても、またすぐに辞めてしまうのではないか」という懸念を抱かれやすくなります。もちろん、やむを得ない理由(会社の倒産、事業所の閉鎖など)や、キャリアアップのためのポジティブな転職が連続している場合もあります。そうした場合は、職務経歴書や自己PR欄で、転職理由に一貫性があることや、それぞれの転職を通じてスキルアップしてきたことを明確に説明し、採用担当者の不安を払拭する必要があります。 - 転職理由:

履歴書や職務経歴書に記載する転職理由も、定着性を判断する上で重要な情報源です。人間関係の不満、給与への不満、労働環境への不満といったネガティブな理由をそのまま書くと、「環境が変わっても、また同じ理由で不満を持つのではないか」と思われてしまいます。たとえ本当の理由がネガティブなものであっても、それを「〇〇を実現したいから」というポジティブな動機に変換して伝えることが重要です。例えば、「残業が多い」という理由であれば、「業務効率を追求し、より生産性の高い働き方ができる環境で、専門性を高めたい」といった形に言い換える工夫が求められます。

企業の理念や事業内容に深く共感し、自身のキャリアプランと企業の方向性が一致していることを志望動機などで示すことも、定着性の高さをアピールする上で有効です。採用担当者に「この人なら、腰を据えて長く貢献してくれそうだ」と安心感を与えることが、書類選考を通過する上で見過ごせないポイントです。

⑤ 履歴書から見える基本的なマナー

最後に、意外と見落とされがちですが、応募書類そのものの体裁や丁寧さから、応募者の基本的なビジネスマナーや仕事への姿勢が評価されています。どんなに素晴らしい経歴を持っていても、書類に不備があれば「仕事が雑な人」「注意力が散漫な人」という第一印象を与えかねません。

採用担当者がチェックする具体的なポイントは以下の通りです。

- 誤字・脱字: 最も基本的なチェック項目です。誤字・脱字が多い書類は、注意力の欠如や誠意のなさと受け取られます。提出前に何度も読み返す、声に出して読んでみる、Wordなどの校正ツールを利用する、可能であれば第三者にチェックしてもらうなどの対策が不可欠です。

- 表記の揺れ: 例えば、「Web」「WEB」「ウェブ」のように、同じ単語の表記が書類内で統一されていないと、読みにくく、配慮が足りない印象を与えます。西暦と和暦の混在も同様です。応募書類全体で表記ルールを統一しましょう。

- レイアウト・フォーマット: 文字が詰まりすぎて読みにくい、余白が不揃い、フォントや文字サイズがバラバラといったレイアウトの乱れは、読み手への配慮が欠けている証拠です。適度な余白、箇条書きの活用、見出しの使用など、採用担当者が短時間で情報を把握できるような、見やすく整理されたレイアウトを心がけることが重要です。

- 証明写真: ぼやけている、暗い、スナップ写真の切り抜き、服装が乱れているといった証明写真は、ビジネスマナーを疑われます。清潔感のある髪型や服装で、表情がはっきりとわかる、プロに撮影してもらった写真を使用するのが基本です。

- 提出方法の遵守: 企業から「PDF形式で提出」「ファイル名は『氏名_職務経歴書』にすること」といった指示がある場合、それを確実に守ることも重要です。指示に従えない人は、入社後も指示通りに仕事ができないのではないかと判断されます。

これらの基本的なマナーは、いわば「できていて当たり前」の項目です。ここで減点されるのは非常にもったいないことです。応募書類は、あなたという商品をプレゼンするための「企画書」です。細部にまで気を配り、丁寧に仕上げることで、あなたの誠実さや仕事に対する真摯な姿勢をアピールしましょう。

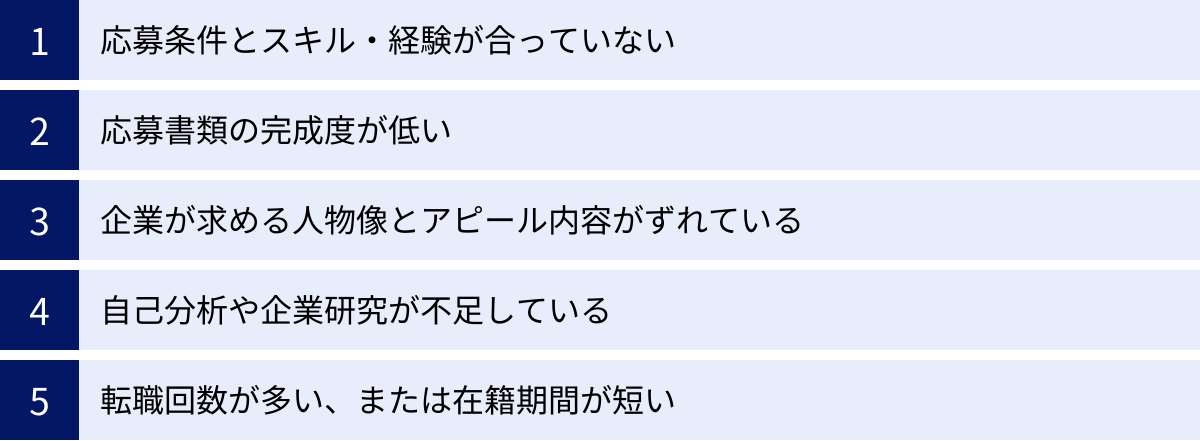

なぜ落ちる?書類選考の通過率が低い人の特徴と原因

書類選考で何度も不採用の通知を受け取ると、「自分にはスキルがないのだろうか」「経歴が悪いのだろうか」と自信を失ってしまうかもしれません。しかし、不採用の原因は、必ずしも能力不足だけにあるわけではありません。多くの場合、応募書類の作成方法や転職活動の進め方に、何らかの改善点が存在します。ここでは、書類選考の通過率が低い人に共通する特徴とその原因を深掘りし、具体的な改善策を探ります。

応募条件とスキル・経験が合っていない

書類選考に落ちる最もシンプルで明確な原因は、「応募先の企業が求める条件と、自身のスキルや経験が根本的に合っていない」というミスマッチです。特に中途採用では、企業は特定の業務をすぐに任せられる即戦力を求めているため、このスキルマッチは極めて厳しく評価されます。

よくあるミスマッチのパターンは以下の通りです。

- 必須(Must)条件を満たしていない: 求人票には「必須スキル」「応募資格」といった項目があります。例えば「〇〇業界での実務経験5年以上」「マネジメント経験必須」「〇〇という資格の保有」などです。これらの条件は、そのポジションで業務を遂行するための最低ラインです。この必須条件を一つでも満たしていない場合、書類選考を通過できる可能性は限りなくゼロに近いと言わざるを得ません。採用担当者は、まずこの必須条件を満たしているかを機械的にチェックすることが多いため、この段階で弾かれてしまうのです。

- 経験のレベルや方向性が異なる: 同じ職種でも、企業や業界によって求められる経験の質や方向性は異なります。例えば、同じ「営業職」でも、大手企業向けのルート営業と、中小企業向けの新規開拓営業では、求められるスキルセットが全く違います。また、同じ「マーケティング職」でも、toC向けのマスマーケティングの経験者と、toB向けのデジタルマーケティングの経験者では、評価が大きく分かれます。自分の経験が、応募先の事業内容や顧客層、ビジネスモデルと本当に合致しているかを冷静に分析する必要があります。

- 「憧れ」だけで応募している: 「有名企業だから」「華やかな業界だから」といった理由だけで、自分のスキルセットと全く関係のない職種に応募してしまうケースです。未経験者歓迎の求人であれば可能性はありますが、経験者採用の枠に未経験で応募しても、通過することは非常に困難です。

【対策】

このミスマッチを避けるためには、応募前の自己分析と企業分析が不可欠です。まず、求人票の「仕事内容」「必須条件」「歓迎条件」を隅々まで熟読し、企業がどのような人物を求めているのかを正確に把握します。その上で、自身のキャリアの棚卸しを行い、自分の経験やスキルがその要件にどれだけ合致しているのかを客観的に判断しましょう。少しでも不安があれば、転職エージェントに相談し、客観的な視点からマッチ度を評価してもらうのも有効な手段です。高望みやミスマッチな応募を繰り返すことは、時間と労力の無駄になるだけでなく、自信を喪失する原因にもなります。まずは自分のスキルが活かせる、勝算の高い求人を見極めることが重要です。

応募書類の完成度が低い

どんなに素晴らしいスキルや経験を持っていても、それを伝えるための応募書類(履歴書・職務経歴書)の完成度が低ければ、採用担当者には何も伝わりません。書類の不備は、あなたの能力以前に、仕事に対する姿勢やビジネスマナーを疑われる原因となります。

誤字脱字や表記の揺れがある

「たかが誤字脱字」と侮ってはいけません。採用担当者は、毎日何十通、何百通という応募書類に目を通しています。その中で誤字脱字や表記の揺れ(例:「株式会社」と「(株)」、「マネジメント」と「マネージメント」の混在)が目立つ書類は、一瞬で「注意力が散漫な人」「仕事が雑な人」「志望度が低い人」というネガティブなレッテルを貼られてしまいます。

特に、経理や法務、品質管理といった正確性が求められる職種では、この種のミスは致命的です。また、応募先の企業名を間違えるというミスは、論外と言えるでしょう。

【原因と対策】

誤字脱字が起こる原因は、単純な見落としや、作成後の確認不足です。対策は非常にシンプルで、「提出前に徹底的に確認すること」に尽きます。

- Wordなどの校正機能の活用: まずはツールを使って機械的にチェックしましょう。

- 印刷して紙で確認する: PCの画面上では気づきにくいミスも、紙に出力すると発見しやすくなります。

- 声に出して音読する: 文章のリズムや不自然な言い回しに気づきやすくなります。

- 時間をおいて見直す: 作成直後は間違いに気づきにくいものです。一晩寝かせるなど、少し時間を空けてから新鮮な目で見直すと効果的です。

- 第三者にチェックしてもらう: 家族や友人、転職エージェントなど、自分以外の目で見てもらうのが最も確実な方法です。

レイアウトが見づらく情報が伝わらない

採用担当者は、1通の応募書類にかける時間は、わずか数分、場合によっては数十秒とも言われています。その短い時間で、あなたの魅力やスキルを伝えなければなりません。文字がぎっしりと詰まっている、改行や箇条書きが一切ない、どこに何が書かれているか分かりにくい、といったレイアウトの悪い書類は、読んでもらうことさえ放棄されてしまう可能性があります。

【原因と対策】

レイアウトが悪くなる原因は、読み手である採用担当者の視点が欠けていることです。「伝えたいことをすべて盛り込もう」とするあまり、情報の詰め込みすぎに陥りがちです。

対策としては、「読みやすさ(可読性)」と「分かりやすさ(一覧性)」を徹底的に意識することです。

- 余白を効果的に使う: 上下左右に適度な余白を設け、セクションごとに行間を空けることで、圧迫感がなくなり、格段に読みやすくなります。

- 箇条書きを多用する: 実績やスキル、業務内容などを説明する際は、だらだらと文章で書くのではなく、箇条書きで端的に示しましょう。視覚的に情報が整理され、要点を素早く把握できます。

- 見出しを活用する: 職務経歴書では、「職務要約」「活かせる経験・知識・スキル」「職務経歴」「自己PR」といった見出しをつけ、情報を構造化します。

- フォントと文字サイズを統一する: 基本は「MS明朝」や「メイリオ」など、ビジネス文書で一般的に使われるフォントを使用し、サイズは10.5〜11ポイント程度に統一します。過度な装飾(太字の多用、色付けなど)は避けましょう。

応募書類は、あなた自身を売り込むためのプレゼン資料です。「いかにして、忙しい採用担当者にストレスなく、かつ効率的に自分の強みをインプットできるか」という視点を持って作成することが、完成度を高める鍵となります。

企業が求める人物像とアピール内容がずれている

自己分析をしっかり行い、自分の強みを把握しているにもかかわらず、書類選考に落ちてしまう場合、そのアピールの方向性が、企業が求める人物像とずれている可能性があります。これは、いわば「的外れな自己PR」をしてしまっている状態です。

例えば、応募先企業が「既存のやり方を重んじ、チーム全体の調和を大切にする安定志向の社風」であるにもかかわらず、職務経歴書で「前例のない企画を次々と立ち上げ、組織に変革をもたらしてきました!」といった変革リーダーとしての一面ばかりを強調したとします。そのアピール内容自体は素晴らしいものであっても、採用担当者からは「うちの社風には合わないかもしれない」「今のチームの輪を乱してしまうかも」と判断され、敬遠されてしまうでしょう。

逆もまた然りです。スピード感と変化を重視するベンチャー企業に対して、「決められた手順を正確に守り、着実に業務を遂行することが得意です」という安定志向のアピールをしても、「主体性や積極性に欠けるのでは」と見なされてしまいます。

【原因と対策】

このズレが生じる根本的な原因は、「企業研究の不足」です。自分の強みを一方的にアピールするだけで、相手(企業)が何を欲しているのかを理解しようとしていないのです。

対策は、応募書類を作成する前に、徹底的に応募先企業の「求める人物像」をプロファイリングすることです。

- 求人票の再読: 「求める人物像」「こんな方と働きたい」といった項目に書かれているキーワード(例:「主体性」「協調性」「探究心」「誠実さ」)は、最重要のヒントです。

- 企業サイト・採用サイトの熟読: 経営理念、ビジョン、代表メッセージ、社員インタビューなどから、企業が大切にしている価値観や社風を読み解きます。

- IR情報・プレスリリースの確認: 企業が今、どのような事業に力を入れ、どのような課題を抱えているのかを把握します。その課題解決に貢献できる人材こそ、企業が求める人物像です。

これらの情報収集を通じて企業のニーズを把握したら、自分の持つ複数の強みの中から、その企業の求める人物像に最も合致するものをピックアップし、それを中心に応募書類を再構成します。いわば、自分のアピール内容を「企業ごとにカスタマイズする」作業です。このひと手間が、アピールのズレを防ぎ、通過率を大きく左右します。

自己分析や企業研究が不足している

前述の「アピールのズレ」とも関連しますが、より根本的な原因として「自己分析」と「企業研究」の不足が挙げられます。この2つは、転職活動における両輪であり、どちらが欠けても成功はおぼつきません。

- 自己分析の不足:

「自分はこれまで何をしてきて、何ができるのか(Can)」「これから何をしたいのか(Will)」「自分の強み・弱みは何か(Strength/Weakness)」といった自己理解が曖ímavな状態です。自己分析ができていないと、職務経歴書に書くべき実績やスキルを効果的に言語化できません。また、キャリアの軸が定まらないため、場当たり的な応募になりがちで、志望動機にも一貫性がなくなります。結果として、採用担当者には「自分が何をしたいのか分かっていない人」「キャリアプランのない人」という印象を与えてしまいます。 - 企業研究の不足:

応募先の事業内容、ビジネスモデル、強み・弱み、業界内での立ち位置、社風、今後の事業戦略などを十分に理解していない状態です。企業研究が不足していると、「なぜこの会社でなければならないのか」という問いに答えることができず、志望動機が「どの会社にも言えるような薄っぺらい内容」になってしまいます。採用担当者は、「自社について、どれだけ真剣に調べてきてくれたか」を見て、志望度の高さを判断しています。

【対策】

通過率を高めるためには、応募書類を書き始める前に、じっくりと時間をかけて自己分析と企業研究に取り組む必要があります。

- 自己分析の具体的な方法:

- キャリアの棚卸し: これまでの業務経験を時系列で書き出し、それぞれの業務で「何を」「どのように」「なぜ」行い、「どんな成果」が出たのかを具体的に振り返ります(STARメソッドの活用)。

- 強み・弱みの分析: 成功体験や失敗体験を振り返り、自分の得意なこと、苦手なこと、価値を感じることを言語化します。信頼できる同僚や友人に、客観的な自分の印象を聞いてみるのも有効です。

- Will-Can-Mustのフレームワーク: 「やりたいこと(Will)」「できること(Can)」「やるべきこと(Must/企業の要求)」の3つの円が重なる部分を探すことで、最適なキャリアの方向性が見えてきます。

- 企業研究の具体的な方法:

- 一次情報の活用: 公式サイト、採用サイト、IR資料、中期経営計画、公式SNSなどを徹底的に読み込みます。

- 二次情報の活用: 業界ニュース、競合他社の情報、転職サイトの企業口コミなどを参考に、多角的な視点から企業を分析します。

- 現場の声を聴く: 可能であれば、その企業で働く知人・友人に話を聞いたり、転職エージェントから内部情報を得たりするのも非常に有効です。

徹底した自己分析と企業研究は、説得力のある応募書類を作成するための土台です。この土台がしっかりしていれば、おのずと通過率は向上していくでしょう。

転職回数が多い、または在籍期間が短い

「ジョブホッパー」と見なされることを懸念する人は少なくありません。事実として、転職回数が多かったり、各社の在籍期間が1年未満など極端に短かったりすると、採用担当者に「定着性」への不安を抱かせることは避けられません。

採用担当者が懸念するのは、主に以下の点です。

- 堪え性がないのではないか: 少し嫌なことがあると、すぐに辞めてしまうのではないか。

- 人間関係の構築に問題があるのではないか: どの職場でも、周囲と上手くやれないのではないか。

- スキルが身についていないのではないか: 短期間で転職を繰り返しているため、一つの業務を深く極める経験ができていないのではないか。

- キャリアに一貫性がないのではないか: 場当たり的に職を変えているだけで、明確なキャリアビジョンがないのではないか。

これらの懸念を払拭できないままだと、「採用しても、またすぐに辞めてしまうだろう」と判断され、書類選考の段階で見送られてしまいます。

【原因と対策】

原因は、職歴そのものというより、その職歴を「どのように説明するか」にあります。ネガティブな印象を与える職歴であっても、伝え方次第でポジティブに転換することが可能です。

対策の鍵は、「一貫性のあるキャリアストーリー」を提示することです。

- 転職理由をポジティブに語る: それぞれの転職が、場当たり的なものではなく、「〇〇というスキルを身につけるため」「△△というキャリア目標を達成するための一つのステップとして」といった、明確な目的を持ったポジティブな選択であったことを説明します。例えば、「1社目では営業の基礎を、2社目ではマーケティングの知識を、3社目ではWeb解析のスキルを身につけました。これらの経験を統合し、貴社でデータドリブンな事業企画に貢献したいと考えています」といったストーリーを描きます。

- 職務要約で強みを凝縮して示す: 職務経歴書の冒頭にある「職務要約」欄で、これまでの多様な経験を通じて得られた、汎用性の高いスキルや強みを凝縮してアピールします。「多様な業界での経験を通じて、変化への高い対応力と、短期間で成果を出す課題解決能力を培いました」といった形で、転職回数の多さをプラスの経験として再定義します。

- リファレンス(推薦状)を用意する: もし可能であれば、過去の上司や同僚から推薦状をもらうのも有効です。第三者からの客観的な評価は、あなたの仕事ぶりや人柄に対する信頼性を高め、定着性への懸念を払拭する助けになります。

転職回数の多さや在籍期間の短さは、変えられない事実です。しかし、その事実をどう解釈し、どう伝えるかはあなた次第です。採用担当者の不安を先回りして解消するような、説得力のある説明を応募書類に盛り込むことが、このハードルを乗り越えるための唯一の方法です。

書類選考の通過率を上げる方法12選

書類選考は、準備と戦略次第で通過率を大きく向上させることが可能です。ここでは、採用担当者の心に響く応募書類を作成し、面接のチャンスを掴むための具体的な方法を12個、厳選して紹介します。これらのテクニックを実践することで、あなたの書類は他の応募者と一線を画し、通過率は飛躍的に高まるでしょう。

① 応募企業の求める人物像を深く理解する

書類選考の通過率を上げるための最も根本的で重要なステップは、「応募企業がどのような人材を求めているのか」を徹底的に理解することです。自己PRや志望動機は、この「求める人物像」という的(まと)に対して、正確に矢を射るようでなければなりません。

企業が求める人物像を理解するためには、表面的な情報だけでなく、その裏側にある企業の思想や課題まで読み解く必要があります。

- 求人票のキーワードを深掘りする: 求人票の「仕事内容」「求めるスキル」「歓迎する人物像」といったセクションに書かれている言葉は、企業からの直接的なメッセージです。例えば、「主体性のある方」とあれば、指示待ちではなく自ら課題を見つけて動ける人材を求めていることがわかります。「チームワークを大切にする方」とあれば、個人の成果だけでなく、チーム全体の成功に貢献できる協調性の高い人材が求められています。これらのキーワードをリストアップし、自分のどの経験がそれに合致するかを考えましょう。

- 採用サイトやオウンドメディアを読み込む: 企業の公式サイトはもちろん、採用に特化した特設サイトや、社員が情報発信するオウンドメディア(ブログなど)は、情報の宝庫です。そこには、経営者のメッセージ、社員インタビュー、プロジェクトストーリー、企業の文化や価値観(バリュー)などが詳しく書かれています。特に社員インタビューでは、どのような経歴の人が、どのような想いで、どのように活躍しているのかが具体的に描かれており、求める人物像を立体的に理解する上で非常に有効です。

- IR情報や中期経営計画から事業戦略を把握する: 上場企業であれば、投資家向けのIR情報や中期経営計画が公開されています。これらを読み解くことで、企業が今後どの事業に注力しようとしているのか、どのような市場をターゲットにしているのか、そしてどのような課題を抱えているのかが見えてきます。その企業の「未来の課題」を解決できる人材こそ、本当に求められている人物像です。

これらの情報を総合的に分析し、「この企業は、〇〇というスキルを持ち、△△という価値観に共感し、□□という課題解決に貢献してくれる人材を求めている」という仮説を立てます。この仮説が、あなたの応募書類全体のコンセプトとなります。

② 自分の経験やスキルを整理する

企業の求める人物像を理解したら、次に行うべきは自分自身の「武器」を整理・棚卸しすることです。これを「キャリアの棚卸し」と呼びます。自分の強みや実績を明確に言語化できていなければ、効果的なアピールはできません。

キャリアの棚卸しで有効なフレームワークが「STARメソッド」です。これまでの業務経験を、以下の4つの要素に分解して整理します。

- S (Situation): 状況 – いつ、どこで、どのような状況(プロジェクト、チーム、課題)でしたか?

- T (Task): 課題・目標 – その状況で、あなたに課せられた役割や目標は何でしたか?

- A (Action): 行動 – その課題や目標に対して、あなたは具体的にどのような行動を取りましたか?

- R (Result): 結果 – あなたの行動によって、どのような成果や結果がもたらされましたか?

【具体例:Webマーケターの場合】

- S (状況): 担当していた自社ECサイトの売上が、前年比で伸び悩んでいた。

- T (Task): 3ヶ月以内に、サイト経由の売上を前年比120%に向上させることが目標だった。

- A (Action):

- Google Analyticsを分析し、コンバージョン率の低い特定の商品ページのUI/UXに課題があると仮説を立てた。

- A/Bテストツールを導入し、購入ボタンの色や配置、キャッチコピーなど、複数の改善パターンをテストした。

- ユーザーインタビューを実施し、顧客の潜在的なニーズや不安点を洗い出し、商品説明コンテンツを全面的に刷新した。

- R (Result): 施策開始から2ヶ月で、対象ページのコンバージョン率が1.5%から2.5%に改善。目標であった売上120%を達成し、四半期MVPを受賞した。

このようにSTARメソッドで整理すると、単なる経験の羅列ではなく、課題解決能力や具体的な行動、そして実績がセットになった説得力のあるエピソードになります。過去のプロジェクトや業務経験を3〜5つ程度、このフレームワークに沿って書き出してみましょう。これが、職務経歴書や自己PRの強力な材料となります。

③ アピールしたい強みを1〜3つに絞る

キャリアの棚卸しをすると、アピールしたい強みや実績がたくさん出てくるかもしれません。しかし、応募書類でそれらすべてをアピールしようとするのは逆効果です。情報量が多すぎると、採用担当者は結局あなたの最も伝えたいことが何なのかを理解できず、印象に残りません。

重要なのは、「選択と集中」です。①で分析した「企業の求める人物像」と、②で整理した「自分の強み」を照らし合わせ、最も響くであろうアピールポイントを1つ、多くても3つに絞り込みましょう。

例えば、企業が「新規事業の立ち上げを推進できる、リーダーシップのある人材」を求めているのであれば、あなたは「前職での新規プロジェクト立ち上げ経験」や「チームを牽引して目標を達成した実績」にフォーカスしてアピールすべきです。たとえあなたが「地道なデータ分析も得意」であったとしても、そのアピールは二の次、三の次にするか、あるいは思い切って割愛する勇気も必要です。

職務経歴書の冒頭にある「職務要約」や「活かせる経験・スキル」の欄は、この絞り込んだ強みを凝縮して提示する絶好の場所です。採用担当者が最初に目を通すこの部分で、「私は、貴社が求める〇〇という強みを持った人材です」と明確に宣言することで、その後の詳細な職務経歴も、その強みを裏付けるエピソードとして読んでもらいやすくなります。

あれもこれもとアピールする「幕の内弁当」型の書類ではなく、「これが私のスペシャリテです」と提示する「専門店」型の書類を目指しましょう。その方が、あなたの専門性や強みが際立ち、採用担当者の記憶に強く刻まれます。

④ 実績は具体的な数字を使って客観的に示す

自己PRや職務経歴で実績を語る際、「頑張りました」「貢献しました」「改善しました」といった抽象的な表現では、採用担当者に何も伝わりません。あなたの実績を客観的かつ説得力のあるものにするためには、「数字(定量的な表現)」を用いることが絶対条件です。

数字は、誰が見ても解釈がぶれない共通言語です。あなたの仕事の規模感、貢献度、そして成果を具体的に示し、他の応募者との差別化を図る強力な武器となります。

【定量表現への言い換え例】

- Before(抽象的): 営業として売上向上に貢献しました。

- After(定量的): 〇〇業界の新規開拓を担当し、前年比130%の売上(1億円→1.3億円)を達成しました。

- Before(抽象的): 業務プロセスの改善に取り組み、効率化を実現しました。

- After(定量的): RBAツールを導入し、月次報告書の作成プロセスを自動化。月あたり20時間の作業時間を削減し、チーム全体の残業時間を平均15%削減することに成功しました。

- Before(抽象的): Webサイトの責任者として、多くのユーザーを集めました。

- After(定量的): SEO対策とコンテンツマーケティングを主導し、月間PV数を半年で50万から100万へと倍増させました。

もし、営業やマーケティングのように直接的な数字で示しにくい管理部門などの職種であっても、工夫次第で定量化は可能です。例えば、「業務マニュアルを作成し、新人教育の質を向上させた」という経験なら、「マニュアル導入後、新人の独り立ちまでの期間が平均1ヶ月短縮された」「問い合わせ件数が30%減少した」といった表現が考えられます。

数字を用いることで、あなたの実績は単なる自己申告から、客観的な事実に変わります。職務経歴を見直し、数字で表現できる箇所はないか、徹底的に探してみましょう。

⑤ 応募書類は企業ごとに内容を最適化する

転職活動でよくある失敗が、一度作成した応募書類を、すべての企業にそのまま使い回してしまうことです。これは、通過率を著しく下げる典型的なNG行動です。採用担当者は、毎日多くの書類を見ているため、使い回しのテンプレート書類はすぐに見抜きます。そして、「志望度が低い」「自社への理解が足りない」と判断し、その時点で不採用を決めてしまいます。

面倒に感じるかもしれませんが、応募書類、特に職務経歴書と志望動機は、応募する一社一社に合わせて内容を最適化(カスタマイズ)することが、書類選考を突破するための絶対条件です。

【具体的なカスタマイズの手順】

- 企業研究の実施(再確認): ①で解説した通り、応募企業の事業内容、企業文化、そして求人票の「求める人物像」を再確認します。

- アピールポイントの再選定: ③で解説した通り、その企業に最も響くであろう自分の強みや経験を1〜3つ選び直します。

- 職務要約の書き換え: 選んだアピールポイントを基に、職務経歴書の冒頭にある「職務要約」を、その企業向けに全面的に書き換えます。

- 職務経歴の強調点の変更: 職務経歴の詳細部分で、応募職種に特に関連性の高い業務内容や実績を太字にするなどして強調します。逆に関連性の低い部分は、記述を簡潔にするか、場合によっては削除します。

- 志望動機の完全オリジナル作成: 企業研究で得た情報と、自分の経験・キャリアプランを結びつけ、「なぜこの会社でなければならないのか」を論理的かつ情熱的に語る、完全オリジナルの志望動機を作成します。

この作業は確かに手間がかかります。しかし、一社一社に真摯に向き合う姿勢は、必ず書類から伝わります。「あなたのためだけに、この書類を書きました」というメッセージを込めることが、採用担当者の心を動かすのです。数を打てば当たるという考えは捨て、一社入魂の精神で書類を作成しましょう。

⑥ 採用担当者の視点で簡潔に分かりやすく書く

採用担当者は非常に多忙です。1通の書類にかけられる時間は限られています。そのため、「誰が」「何ができて」「何がしたいのか」が瞬時に理解できる、簡潔で分かりやすい書類を作成することが極めて重要です。

- 結論ファーストを徹底する: 自己PRや志望動機では、まず結論から書き始めましょう。「私の強みは〇〇です。なぜなら〜」「貴社を志望する理由は〇〇です。具体的には〜」という構成にすることで、読み手はストレスなく要点を把握できます。

- 一文を短くする: 一文が長くなると、主語と述語の関係が曖昧になり、意味が伝わりにくくなります。「〜であり、〜なので、〜ですが、〜」といった接続助詞の多用は避け、適切な場所で句点(。)を打ち、簡潔な文章を心がけましょう。目安として、一文は60文字以内に収めるのが理想です。

- 専門用語・社内用語に注意する: 前職で当たり前に使っていた専門用語や社内用語が、応募先の企業で通じるとは限りません。業界共通の用語なら問題ありませんが、特定の会社でしか通用しない略語やプロジェクト名は避け、誰が読んでも理解できる平易な言葉に置き換えるか、注釈をつけましょう。

採用担当者の立場に立ち、「もし自分がこの書類を数十秒で読まなければならないとしたら、どこに目が行くだろうか?」「どうすれば、もっと内容が頭に入りやすくなるだろうか?」と自問自答しながら推敲を重ねることが、分かりやすい書類への近道です。

⑦ 誤字脱字や敬語の間違いをなくす

基本的なことですが、誤字脱字や敬語の間違いは、社会人としての信頼性を大きく損ないます。「注意力が散漫」「仕事が雑」「基本的なビジネスマナーが身についていない」といった致命的なマイナス評価に直結します。

提出前に、最低でも以下のチェックを行いましょう。

- 複数回の黙読: 声には出さず、目で文章を追い、誤字や不自然な言い回しがないかを確認します。

- 音読: 声に出して読むと、黙読では気づかなかったリズムの悪い文章や、誤変換に気づきやすくなります。

- PCの校正ツール: Wordなどの文章作成ソフトに搭載されている校正機能を活用します。

- 時間をおいて再チェック: 書類作成直後は、脳が文章に慣れてしまい、ミスを見逃しがちです。一晩置くなど、時間を空けてから新鮮な目で見直すと、多くのミスを発見できます。

- 第三者によるチェック: 可能であれば、家族や友人、キャリアセンターの職員、転職エージェントのキャリアアドバイザーなど、第三者に読んでもらうのが最も効果的です。

特に、尊敬語・謙譲語・丁寧語の使い分けは間違いやすいポイントです。自信がない場合は、ビジネスメールの文例サイトなどで正しい使い方を確認しましょう。完璧な書類を目指す姿勢が、あなたの真摯さを伝えます。

⑧ 誰が見ても読みやすいレイアウトを意識する

書類の内容と同じくらい、見た目の「読みやすさ」も重要です。情報が整理されていない、文字が詰まった書類は、読む気を失わせます。

- フォントと文字サイズ: ビジネス文書として一般的な「MS明朝」や「メイリオ」などを使用し、サイズは10.5〜11ポイント程度に統一します。奇抜なフォントは避けましょう。

- 余白の確保: 上下左右に十分な余白を設定し、段落間や項目間にも適度なスペースを空けることで、圧迫感がなくなり、視覚的な負担が軽減されます。

- 箇条書きと見出し: 職務内容や実績、スキルなどは、だらだらと文章で書くのではなく、箇条書きを使って整理します。また、「職務要約」「活かせる経験・スキル」「職務経歴」「自己PR」など、適切な見出しを立てて情報を構造化することで、読み手は必要な情報を探しやすくなります。

- A4用紙2〜3枚にまとめる: 職務経歴書の長さは、一般的にA4用紙で2枚程度が適切とされています。経験豊富な方でも、最大3枚までには収めるようにしましょう。長すぎると、要点がぼやけてしまいます。

「神は細部に宿る」という言葉の通り、レイアウトへの配慮は、あなたのプレゼンテーション能力や、相手への気遣いの表れとして評価されます。

⑨ 清潔感のある証明写真を用意する

履歴書に貼付する証明写真は、あなたの第一印象を決定づける重要な要素です。採用担当者が最初に目にするあなたの「顔」であり、ここでの印象が書類全体の評価に影響を与えることも少なくありません。

- 写真館やスピード写真機で撮影する: スマートフォンの自撮りやスナップ写真の切り抜きは絶対に避けましょう。プロのカメラマンがいる写真館で撮影するのがベストですが、最近のスピード写真機も高品質なものが増えています。

- 清潔感のある服装と髪型: スーツやジャケットを着用し、髪型はきちんと整えます。寝癖や無精髭は厳禁です。過度なアクセサリーも避けましょう。

- 明るく自然な表情: 口角を少し上げ、歯を見せずに微笑むくらいの自然な表情が好印象です。無表情や、逆に笑いすぎている写真は避けましょう。

- 3ヶ月以内に撮影したものを使用する: 古い写真を使うと、実物とのギャップが生まれる可能性があります。

たかが写真一枚と侮らず、ビジネスの場にふさわしい、誠実さと清潔感が伝わる一枚を用意しましょう。

⑩ ポジティブな言葉で転職理由を伝える

転職理由は、採用担当者が定着性を判断する上で特に注目する項目です。たとえ本当の理由が「給与が低い」「人間関係が悪い」「残業が多い」といったネガティブなものであっても、それをそのまま伝えるのは得策ではありません。不満ばかりを口にする人は、「入社しても、また同じような不満を持つのではないか」と敬遠されてしまいます。

重要なのは、ネガティブな事実を、未来志向のポジティブな動機に変換して伝えることです。

- 「給与が低い」→「成果が正当に評価される環境で、より高い目標に挑戦したい」

- 「人間関係が悪い」→「チームワークを重視し、互いに協力し合える環境で、組織全体の成果に貢献したい」

- 「残業が多い」→「業務効率を追求し、生産性の高い働き方ができる環境で、自己投資の時間も確保しながら長期的にキャリアを築きたい」

- 「事業の将来性が不安」→「成長市場である〇〇業界で、自身のスキルを活かして事業の成長に直接的に貢献したい」

このように、「〇〇が嫌だから辞める(過去への不満)」のではなく、「△△を実現するために、転職という手段を選ぶ(未来への希望)」というストーリーで語ることで、前向きで意欲的な人物であるという印象を与えることができます。

⑪ 第三者に応募書類を添削してもらう

自分一人で書類を作成していると、どうしても独りよがりな内容になったり、客観的な視点が欠けてしまったりするものです。誤字脱字や分かりにくい表現など、自分では気づけないミスや改善点は必ず存在します。

そこで非常に有効なのが、完成した応募書類を第三者に読んでもらい、フィードバックをもらうことです。

- 家族や友人: 最も手軽に頼める相手です。専門的なアドバイスは期待できなくても、誤字脱字や、一般的に見て分かりにくい表現などを指摘してもらうだけでも大きな価値があります。

- 大学のキャリアセンター: 在学生や卒業生であれば、専門の職員からアドバイスを受けられる場合があります。

- ハローワーク: 地域のハローワークでも、応募書類の添削サービスを提供しています。

- 転職経験のある知人: 実際に転職を成功させた知人からのアドバイスは、非常に実践的で参考になります。

第三者の客観的な視点を取り入れることで、書類のクオリティは格段に向上します。プライドは一旦脇に置き、積極的に他人の意見を求めましょう。

⑫ 転職エージェントのサポートを活用する

書類選考の通過率を上げる上で、最も強力なパートナーとなるのが転職エージェントです。転職エージェントは、無料で以下のような手厚いサポートを提供してくれます。

- プロの視点からの書類添削: キャリアアドバイザーは、何百、何千という応募書類を見てきたプロです。採用担当者がどこに注目するのか、どのような表現が響くのかを熟知しています。あなたの職務経歴書を、「通過する書類」へとブラッシュアップしてくれます。

- 企業ごとのアピールポイントのアドバイス: エージェントは、担当する企業の人事担当者と直接コミュニケーションを取っているため、求人票には書かれていない、企業の内部情報や、採用の裏事情、具体的な求める人物像を把握しています。その情報に基づき、「この企業には、あなたの〇〇という経験を、このようにアピールするのが効果的です」といった、極めて具体的なアドバイスをしてくれます。

- 推薦状の添付: 転職エージェント経由で応募する場合、キャリアアドバイザーがあなたを推薦するコメントを付けて企業に提出してくれることがあります。プロからの客観的な推薦は、あなたの信頼性を高め、書類選考の通過を後押しします。

これらのサポートを活用しない手はありません。特に、転職活動に不安がある方や、書類作成に自信がない方は、一度転職エージェントに相談してみることを強くおすすめします。

書類添削におすすめの転職エージェント3選

書類選考の通過率を上げるためには、プロの視点からの客観的なフィードバックが不可欠です。転職エージェントは、無料で応募書類の添削サービスを提供しており、転職活動における強力な味方となります。ここでは、特に書類添削サポートに定評のある、おすすめの転職エージェントを3社紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったエージェントを見つけましょう。

| サービス名 | 主な特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| リクルートエージェント | ・業界最大級の非公開求人数 ・全業界・職種を網羅 ・実績豊富なキャリアアドバイザーが多数在籍 ・独自の職務経歴書作成ツール「職務経歴書エディター」が便利 |

・幅広い選択肢の中から自分に合う求人を見つけたい人 ・転職が初めてで、何から手をつけていいか分からない人 ・実績のある大手エージェントのサポートを受けたい人 |

| doda | ・転職サイトとエージェントサービスを一体で利用可能 ・キャリアカウンセリングの質の高さに定評 ・IT・Web、メーカー、金融など専門領域に強い ・各種セミナーやイベントが充実 |

・自分のペースで求人を探しつつ、プロのアドバイスも受けたい人 ・専門性の高い職種への転職を希望する人 ・手厚いキャリアカウンセリングで自己分析を深めたい人 |

| マイナビAGENT | ・20代〜30代の若手層の転職サポートに強み ・中小・ベンチャー企業の求人も豊富 ・各業界の専任アドバイザーによる丁寧なサポート ・応募書類の添削や面接対策が手厚いと評判 |

・初めての転職で、手厚いサポートを求める20代〜30代の人 ・中小企業や成長中のベンチャー企業に興味がある人 ・時間をかけてじっくりと転職活動を進めたい人 |

リクルートエージェント

リクルートエージェントは、株式会社リクルートが運営する、業界最大手の人材紹介サービスです。その圧倒的な知名度と実績から、多くの転職希望者に選ばれています。

【書類添削サポートの特徴】

リクルートエージェントの最大の強みは、長年の転職支援で蓄積された豊富なノウハウです。各業界・職種に精通したキャリアアドバイザーが、採用担当者の視点から、「どこを修正すれば通過率が上がるか」を的確に指摘してくれます。

- 豊富な成功事例に基づくアドバイス: これまでに支援してきた膨大な数の転職成功事例を基に、「この職種なら、このスキルをこう表現すべき」「この実績は、このように定量化するとより響く」といった、具体的で実践的なアドバイスが期待できます。

- 独自の作成ツール「職務経歴書エディター」: リクルートエージェントの登録者は、Web上で簡単に職務経歴書を作成できる「職務経歴書エディター」を利用できます。フォーマットに沿って入力していくだけで、体裁の整った書類が完成するため、PCスキルに自信がない方や、レイアウトに悩む方には非常に便利です。作成した書類は、そのままキャリアアドバイザーに共有し、添削を受けることができます。

- 企業別の対策: 応募する企業が決まると、その企業の人事担当者がどのような点を重視する傾向にあるか、過去の選考データに基づいてアドバイスをもらえます。「この企業には、協調性をアピールした方が良い」「こちらの企業は、主体性を強く求めている」といった、企業ごとに最適化されたアピール方法を指導してくれる点は、大手ならではの強みです。

【こんな人におすすめ】

リクルートエージェントは、保有する求人案件数が業界トップクラスであり、あらゆる業界・職種を網羅しています。そのため、「まだ自分の進みたい方向性が定まっていないけれど、幅広い選択肢を見てみたい」という方や、「転職活動が初めてで、まずは信頼できる大手のサポートを受けたい」という方に特におすすめです。豊富なノウハウに基づいた的確な書類添削は、あなたの転職活動の成功確率を大きく高めてくれるでしょう。

参照:リクルートエージェント公式サイト

doda

dodaは、パーソルキャリア株式会社が運営する、転職サイトと転職エージェントの両方の機能を兼ね備えた総合転職サービスです。自分で求人を探しながら、プロのサポートも受けられるという柔軟な使い方が魅力です。

【書類添削サポートの特徴】

dodaの書類添削は、キャリアカウンセリングを重視した、一人ひとりの強みやキャリアプランに寄り添う手厚いサポートに定評があります。

- 専門領域に精通したアドバイザー: dodaには、IT・Web、モノづくりエンジニア、メディカル、金融など、特定の業界や職種を専門とするキャリアアドバイザーが多数在籍しています。そのため、専門性の高い職務経歴を持つ方でも、その価値を正しく理解し、採用担当者に響く形に言語化するサポートを受けることができます。専門用語の適切な使い方や、業界特有のアピールポイントなど、深い知見に基づいたアドバイスが強みです。

- キャリアの棚卸しからのサポート: 単に書類の表現を修正するだけでなく、「そもそも、あなたの一番の強みは何か?」「今後のキャリアで何を実現したいのか?」といった、自己分析の段階から親身に相談に乗ってくれます。カウンセリングを通じて自分でも気づかなかった強みを発見し、それを軸にした説得力のある職務経歴書を一緒に作り上げていくことができます。

- 豊富なオンラインセミナー: dodaでは、書類作成のコツや面接対策など、転職活動に役立つ様々なテーマのオンラインセミナーを定期的に開催しています。キャリアアドバイザーとの個別相談と並行してこれらのセミナーに参加することで、転職ノウハウを体系的に学ぶことができます。

【こんな人におすすめ】

dodaは、「自分のペースで求人を探したいが、いざという時にはプロのアドバイスも欲しい」という方に最適です。また、専門職でキャリアを積んできた方や、「自分の強みが何なのか、自己分析からしっかりサポートしてほしい」と考えている方にとって、dodaの手厚いカウンセリングと専門的な知見は大きな助けとなるでしょう。

参照:doda公式サイト

マイナビAGENT

マイナビAGENTは、株式会社マイナビが運営する転職エージェントサービスです。特に20代〜30代の若手層や、初めて転職する方のサポートに強いことで知られています。

【書類添削サポートの特徴】

マイナビAGENTの書類添削は、「丁寧さ」と「親身さ」が際立っています。転職に不慣れな方でも安心して活動を進められるよう、初歩的な部分から徹底的にサポートしてくれます。

- 各業界の専任制アドバイザー: マイナビAGENTでは、業界ごとに専任のキャリアアドバイザーが担当する体制を取っています。アドバイザーは担当業界の採用動向や企業文化を深く理解しているため、求人票だけでは分からない「生の情報」を基にしたアドバイスが可能です。書類の添削においても、応募先企業の社風に合わせて、自己PRのトーンや表現を調整するといった、きめ細やかなサポートが期待できます。

- 回数無制限の丁寧な添削: 利用者の口コミでは、「何度も親身に添削してくれた」「納得がいくまで付き合ってくれた」といった声が多く聞かれます。一度の添削で終わりではなく、応募者が自信を持って書類を提出できるまで、繰り返し丁寧にフィードバックを行ってくれる姿勢が、特に転職初心者からの高い評価につながっています。

- 中小・ベンチャー企業への強み: 大手エージェントが見逃しがちな、優良な中小企業や成長著しいベンチャー企業の求人を豊富に保有しているのも特徴です。これらの企業は、大手とは異なる独自の視点で候補者を評価することが多いため、マイナビAGENTのアドバイザーは、そうした企業に響く書類の書き方を熟知しています。

【こんな人におすすめ】

「初めての転職で、何から手をつけていいか分からない」「大手企業だけでなく、自分に合った中小企業やベンチャー企業も視野に入れたい」と考えている20代〜30代の方には、マイナビAGENTが最適です。一人ひとりに寄り添う手厚いサポート体制が、あなたの不安を解消し、自信を持って転職活動に臨むための大きな支えとなるでしょう。

参照:マイナビAGENT公式サイト

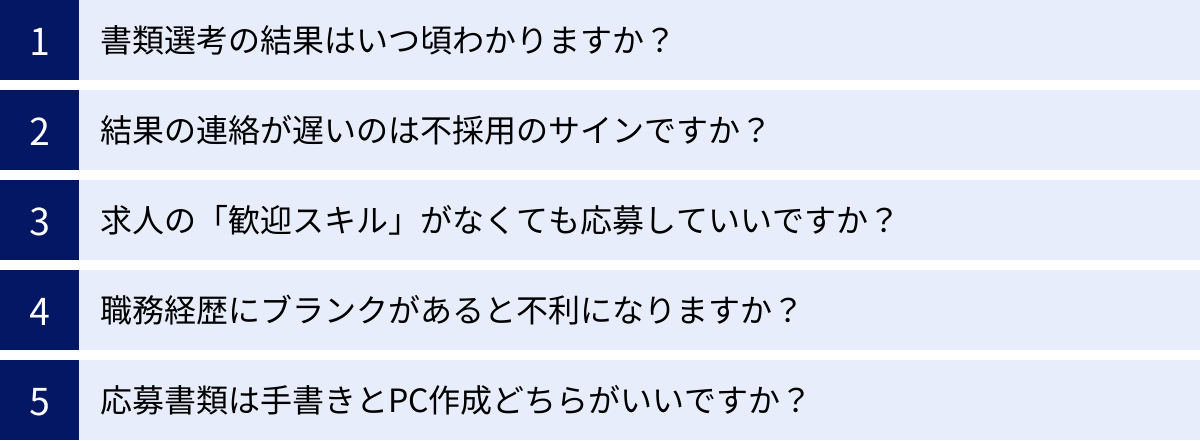

書類選考に関するよくある質問

書類選考を進める中では、さまざまな疑問や不安が浮かんでくるものです。ここでは、多くの転職希望者が抱える共通の質問に対して、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

書類選考の結果はいつ頃わかりますか?

A. 一般的には、応募から3日〜2週間程度で結果が通知されるケースが多いです。

ただし、これはあくまで目安であり、企業によって選考スピードは大きく異なります。早い企業では応募の翌日に連絡が来ることもありますし、逆に2週間以上かかることも珍しくありません。

結果連絡に時間がかかる主な理由は以下の通りです。

- 応募者が殺到している: 人気企業や好条件の求人には、数百通単位で応募が集中することがあり、すべての書類に目を通すのに時間がかかります。

- 複数の部門で確認している: 現場の担当者だけでなく、人事部長や役員など、複数の承認プロセスを経る必要がある場合、時間がかかります。

- 他の候補者との比較検討: 募集期間を設けて、集まった応募者全員を比較検討してから合否を決める方針の企業もあります。

- 採用担当者が多忙・不在: 他の業務との兼ね合いや、担当者の出張・休暇など、社内事情によって選考が滞ることもあります。

一般的に、応募から2週間を過ぎても連絡がない場合は、一度問い合わせてみることを検討しても良いでしょう。ただし、催促がましい印象を与えないよう、「選考状況はいかがでしょうか」と丁寧な言葉遣いで確認するのがマナーです。

結果の連絡が遅いのは不採用のサインですか?

A. 必ずしも不採用のサインとは限りません。

連絡が遅いと「もうダメなのかな」と不安になる気持ちはよく分かります。しかし、前述の通り、連絡が遅れる理由は様々であり、一概に不採用と決めつけるのは早計です。

むしろ、連絡が遅いケースの中には、ポジティブな理由が隠れていることもあります。

- 合格ライン上で迷っている: あなたの評価が高く、他の優秀な候補者とどちらを優先するか、社内で慎重に議論されている可能性があります。

- 上位候補者の選考待ち: 他の候補者の選考を先に進めており、その方が辞退した場合に、あなたに連絡しようと「キープ」されている状態のこともあります。

連絡が来るまでは、気持ちを切り替えて他の企業の選考準備を進めるのが賢明です。一つの企業の結果に固執せず、複数の選択肢を持ちながら、精神的に余裕を持って転職活動を進めましょう。

求人の「歓迎スキル」がなくても応募していいですか?

A. はい、応募して問題ありません。ただし、「必須スキル」との違いを理解することが重要です。

求人票のスキル要件は、大きく「必須スキル」と「歓迎スキル」に分かれています。

- 必須スキル(Must): その業務を遂行する上で、最低限なくてはならない経験や資格です。必須スキルを満たしていない場合は、書類選考を通過する可能性は極めて低いため、応募は慎重に判断すべきです。

- 歓迎スキル(Want): 必須ではないものの、「持っていれば、さらに活躍の幅が広がる」「他の候補者との差別化になる」といった、付加価値的なスキルです。

したがって、必須スキルは満たしているが、歓迎スキルは持っていない、という状況であれば、積極的に応募して問題ありません。

その際、歓迎スキルがないことを補うために、以下の点をアピールすると効果的です。

- ポテンシャルと学習意欲: 「〇〇の経験はありませんが、関連する△△の知識はあります。入社後は、早期にキャッチアップできるよう自己学習を進めます」といった意欲を示す。

- 他の強みを強調する: 歓迎スキル以外の部分で、企業に貢献できる自分の強み(例えば、コミュニケーション能力や課題解決能力など)を強くアピールする。

「歓迎スキル」は、あくまで「あれば尚良し」という位置づけです。臆することなく、自分の強みに自信を持って挑戦してみましょう。

職務経歴にブランクがあると不利になりますか?

A. ブランクの期間や理由によりますが、伝え方次第で不利にならないケースも多いです。

採用担当者がブランク期間について懸念するのは、「仕事への意欲が低下していないか」「ビジネスの勘が鈍っていないか」といった点です。そのため、ブランクがある場合は、その期間と理由を正直に、かつポジティブに説明することが重要です。

- ポジティブな理由を説明する:

- 資格取得や学習: 「〇〇の資格を取得するために、専門学校に通っていました」「今後のキャリアに活かすため、プログラミングを学んでいました」など、スキルアップのための期間であったことを説明する。

- 留学や海外での活動: 語学力や異文化理解能力の向上につながった経験としてアピールする。

- 育児や介護: 家庭の事情も正直に伝えましょう。その経験を通じて培われた、タイムマネジメント能力や忍耐力などをアピールすることも可能です。

- ブランク期間中の活動を具体的に示す:

たとえ職に就いていなくても、「業界の動向を追うために、関連ニュースを毎日チェックしていた」「スキルを維持するために、個人で作品制作を続けていた」など、ビジネス感覚を失わないように努力していたことを具体的に示せると、説得力が増します。

重要なのは、ブランク期間を「何もしていなかった空白の時間」ではなく、「目的を持った意味のある時間」として語ることです。嘘をつく必要はありませんが、伝え方を工夫することで、採用担当者の懸念を払拭し、むしろプラスの評価につなげることも可能です。

応募書類は手書きとPC作成どちらがいいですか?

A. 現代の転職活動では、特別な指定がない限り、PCでの作成が圧倒的に主流であり、推奨されます。

PC作成には、以下のような多くのメリットがあります。

- 読みやすさ: 誰が読んでも判読しやすく、採用担当者の負担を軽減します。

- 修正・複製が容易: 誤字脱字の修正や、企業ごとの内容のカスタマイズが簡単にできます。これは、応募書類の質を高める上で非常に重要です。

- 論理性・ITスキルのアピール: 整然とレイアウトされた書類は、論理的思考力や基本的なPCスキルがあることの証明にもなります。

一方、手書きの書類は、「字が汚いと読みにくい」「修正ができない」「作成に時間がかかる」といったデメリットが大きいです。

ただし、ごく稀に、企業側から「履歴書は手書きで提出」と指定される場合があります。これは、応募者の人柄や丁寧さを字から見たいという、伝統的な考え方を持つ企業(老舗企業や一部の金融機関など)に見られることがあります。その場合は、必ず指示に従い、丁寧な字で心を込めて書きましょう。

結論として、指定がない場合は迷わずPCで作成し、手書き指定があった場合のみ手書きで対応するのが、現在の転職活動におけるスタンダードな考え方です。

まとめ

本記事では、書類選考の平均通過率から、企業が重視するポイント、通過率が低い原因、そして具体的な改善策まで、幅広く掘り下げてきました。

最後に、この記事の最も重要なポイントを振り返りましょう。

まず、書類選考の平均通過率は約30%と決して高くはなく、転職活動における最初の、そして大きな関門であることを認識することが重要です。この厳しい選考を突破するためには、戦略的な準備が不可欠です。

企業は応募書類を通じて、「①募集職種で活かせるスキルや経験」「②人柄や社風とのマッチ度」「③志望動機から伝わる入社意欲」「④長く働いてくれるか(定着性)」「⑤履歴書から見える基本的なマナー」という5つのポイントを総合的に評価しています。これらの採用担当者の視点を理解することが、効果的なアピールの第一歩となります。

もし、あなたが書類選考で苦戦しているのなら、その原因は「応募条件とのミスマッチ」「応募書類の完成度の低さ」「アピール内容のズレ」「自己分析・企業研究の不足」といった点にある可能性が高いです。これらを一つひとつ見直し、改善していくことが求められます。

そして、書類選考の通過率を上げるためには、以下の12の方法を実践することが極めて有効です。

- 応募企業の求める人物像を深く理解する

- 自分の経験やスキルを整理する

- アピールしたい強みを1〜3つに絞る

- 実績は具体的な数字を使って客観的に示す

- 応募書類は企業ごとに内容を最適化する

- 採用担当者の視点で簡潔に分かりやすく書く

- 誤字脱字や敬語の間違いをなくす

- 誰が見ても読みやすいレイアウトを意識する

- 清潔感のある証明写真を用意する

- ポジティブな言葉で転職理由を伝える

- 第三者に応募書類を添削してもらう

- 転職エージェントのサポートを活用する

中でも、「応募書類を企業ごとに最適化する」ことは、通過率を劇的に向上させるための最も重要なアクションです。手間を惜しまず、一社一社に真摯に向き合う姿勢が、採用担当者の心を動かします。

書類選考は、孤独で不安な戦いになることもあります。しかし、正しい知識を身につけ、一つひとつのステップを丁寧に進めていけば、必ず道は拓けます。自分一人で抱え込まず、転職エージェントのようなプロの力を借りるのも賢明な選択です。

この記事が、あなたの転職活動を成功に導く一助となれば幸いです。自信を持って、次の一歩を踏み出してください。