近年、ビジネスシーンや個人のスキルアップの場として「ミートアップ」という言葉を耳にする機会が増えました。しかし、セミナーや交流会と何が違うのか、具体的にどのような目的で開催され、どうすれば成功するのか、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ミートアップの基本的な定義から、主催者・参加者双方の目的、開催のメリット・デメリット、そして企画から開催後までの具体的な5つのステップまで、網羅的に解説します。ミートアップの開催を検討している企業担当者の方も、自身のスキルアップや人脈形成のために参加してみたいと考えている個人の方も、ぜひ本記事を参考に、ミートアップへの理解を深めてください。

目次

ミートアップとは

ミートアップ(Meetup)とは、直訳すると「会合」や「集まり」を意味しますが、一般的には「共通の興味・関心、あるいは特定のテーマを持つ人々が、気軽に集まって交流するイベント」を指します。そのテーマは、プログラミングやデザインといった専門的なスキルから、マーケティング、起業、趣味、育児まで、非常に多岐にわたります。

ミートアップの最大の特徴は、参加者同士の双方向的なコミュニケーションを重視している点にあります。登壇者が一方的に話すセミナーとは異なり、参加者同士が自由に意見交換をしたり、ネットワーキングをしたりする時間が十分に設けられていることが多く、リラックスした雰囲気の中で行われるのが一般的です。

この背景には、インターネットやSNSの普及により、オンラインでの繋がりが容易になった一方で、オフラインでのリアルな人間関係や、同じ志を持つ仲間との深い繋がりの価値が再認識されていることがあります。特に、変化の速いIT業界などでは、最新の情報を交換したり、新たな技術について議論したりする場として、ミートアップが活発に開催されています。

ミートアップは、単なる一度きりのイベントに留まらず、継続的に開催されることで「コミュニティ」へと発展していくケースも少なくありません。共通の目的を持つ人々が定期的に集まることで、そこから新たなプロジェクトが生まれたり、ビジネス上の協力関係が築かれたり、参加者個人のキャリアアップに繋がったりと、様々な可能性を秘めているのです。

交流会・セミナー・オフ会との違い

ミートアップは、交流会、セミナー、オフ会としばしば混同されがちですが、それぞれ目的や形式に違いがあります。その違いを理解することで、自分の目的に合ったイベントを選んだり、企画したりできるようになります。

| イベント種別 | 主な目的 | 形式・雰囲気 | コミュニケーションの方向 |

|---|---|---|---|

| ミートアップ | 特定のテーマに関する情報交換・人脈形成・コミュニティ醸成 | カジュアルで双方向的。LT(ライトニングトーク)やワークショップ、交流が中心。 | 双方向(主催者⇔参加者、参加者⇔参加者) |

| 交流会 | 参加者同士の人脈形成(ネットワーキング) | 比較的フォーマルなものからカジュアルなものまで様々。名刺交換がメインになることも多い。 | 双方向(参加者⇔参加者) |

| セミナー | 知識やノウハウの提供・学習 | 講師が登壇し、聴衆に向けて話す形式が中心。質疑応答はあるが、基本的には一方向。 | 一方向(主催者→参加者) |

| オフ会 | オンラインコミュニティのメンバーが実際に会って親睦を深める | 非常にカジュアルで内輪向け。共通の趣味や話題で盛り上がる。 | 双方向(参加者⇔参加者) |

交流会との違い

交流会は、主に「人脈作り」そのものが目的です。異業種交流会のように、幅広い業界の人が集まり、名刺交換をすることが中心となる場合が多く、特定の深いテーマが設定されていないこともあります。一方、ミートアップは「特定のテーマ」という共通項が軸にあります。例えば「React.jsミートアップ」であれば、参加者はReact.jsという技術に興味があるという共通点を持っているため、より専門的で深い議論や情報交換が生まれやすいのが特徴です。

セミナーとの違い

セミナーは、講師から参加者へという「一方向」の知識伝達が主な目的です。参加者は「学びたい」という動機で集まります。ミートアップも学びの要素はありますが、それ以上に「双方向」のコミュニケーションが重視されます。参加者もライトニングトーク(LT)で登壇したり、グループディスカッションで意見を述べたりと、能動的な関与が求められることが多いです。主催者側も、参加者からフィードバックを得たい、コミュニティを盛り上げたいという意図を持っている点が大きく異なります。

オフ会との違い

オフ会(オフラインミーティング)は、オンラインゲームやSNS、ファンクラブなど、既存のオンラインコミュニティのメンバーが、実際に顔を合わせることを目的とします。そのため、非常に内輪向けでクローズドな雰囲気になりがちです。ミートアップは、既存のコミュニティから派生することもありますが、多くは特定のテーマに興味がある人なら誰でも参加できるオープンな形式をとります。初対面の人同士が出会う場としての側面が強いのが特徴です。

このように、ミートアップは「特定のテーマ」を軸に、「双方向のコミュニケーション」を重視し、「オープンな雰囲気」で行われるイベントと定義できます。この独自の立ち位置が、企業や個人にとって新たな価値を生み出す源泉となっているのです。

ミートアップの目的

ミートアップは、主催者と参加者、それぞれの立場によって異なる目的を持って活用されています。双方の目的を理解することは、効果的なミートアップを企画したり、自分にとって有益なミートアップを見つけたりするための第一歩です。

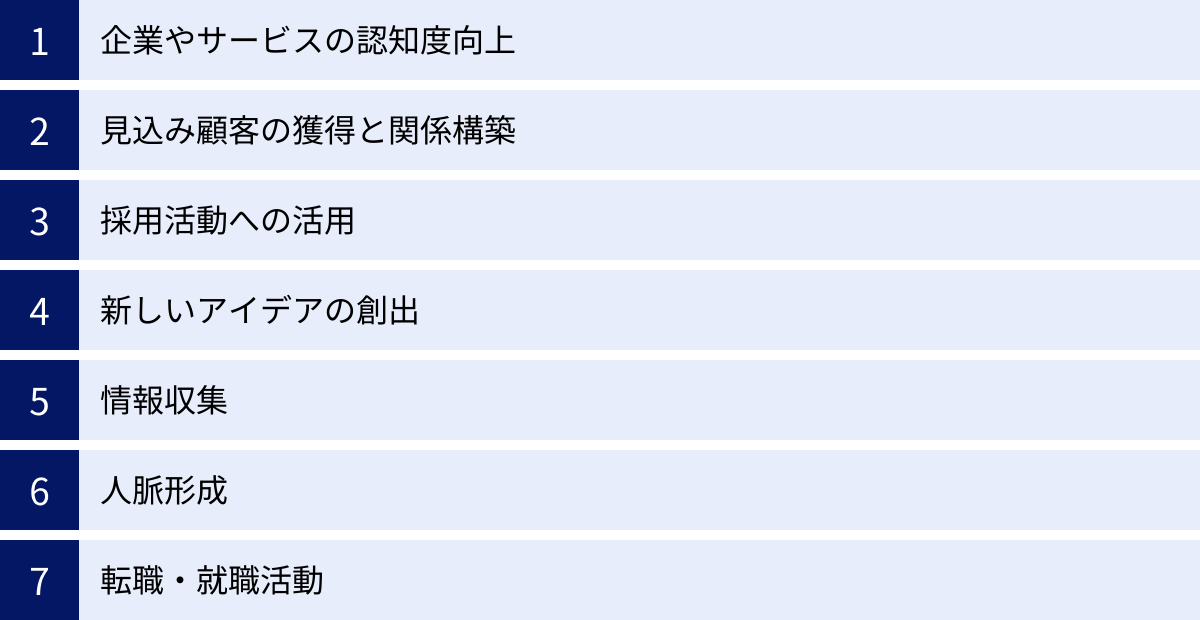

主催者側の目的

企業や個人がミートアップを主催する背景には、単なる交流の場の提供に留まらない、戦略的な目的が存在します。

企業やサービスの認知度向上

ミートアップは、企業や自社サービス、プロダクトの認知度を効果的に高めるためのブランディング手法として非常に有効です。特に、専門性の高いBtoBサービスや、特定の技術領域に特化したプロダクトを持つ企業にとって、その価値を直接ターゲット層に届けられる貴重な機会となります。

従来のマス広告とは異なり、ミートアップでは特定のテーマに興味を持つ、熱量の高い人々が集まります。例えば、ある開発者向けツールを提供している企業が「最新クラウド技術活用ミートアップ」を開催したとします。参加者はその分野に強い関心を持つエンジニアたちです。イベントの中で自社ツールの活用事例を紹介したり、技術的な解説を行ったりすることで、単なる宣伝ではなく、価値ある情報として受け取ってもらえます。

さらに、参加者がイベントの様子や学びをSNSで「#●●ミートアップ」のようなハッシュタグ付きで投稿することで、二次的な情報拡散も期待できます。これにより、イベントに参加しなかった潜在的なターゲット層にも、企業の専門性や技術力をアピールできるのです。これは、信頼性の高い口コミ(オーガニックなバイラルマーケティング)として機能し、企業のブランドイメージ向上に大きく貢献します。

見込み顧客の獲得と関係構築

ミートアップは、質の高い見込み顧客(リード)を獲得し、長期的な関係を構築するための絶好の場です。Webサイトからの問い合わせや資料請求といったオンラインでのリード獲得手法に比べ、ミートアップでは顧客の顔を見て直接対話ができます。

イベントの参加登録時にアンケートを実施し、参加者の所属企業や役職、抱えている課題などを事前に把握しておくことで、当日のコミュニケーションをより効果的に行えます。例えば、「現在、データ分析基盤の構築に課題を感じていますか?」といった質問を入れておけば、該当する参加者と重点的に話すことができます。

ミートアップの場では、リラックスした雰囲気の中で、参加者が抱える具体的な悩みやニーズをヒアリングできます。これは、一方的な営業活動ではなかなか得られない「生の声」です。ここで得られた情報を元に、後日、個別のフォローアップを行うことで、単なる「見込み客リスト」から「信頼関係のある見込み顧客」へと関係性を深化させられます。製品のデモンストレーションを交えたり、参加者からの質疑応答に丁寧に答えたりすることで、製品への理解を深めてもらい、購買意欲を高める「ナーチャリング」のプロセスとしても非常に有効です。

採用活動への活用

近年、多くの企業、特にIT企業が採用活動の一環としてミートアップを積極的に活用しています。「採用ミートアップ」や「カジュアル面談会」といった名目で開催され、従来の画一的な採用説明会とは一線を画します。

採用ミートアップの最大のメリットは、企業文化や働く環境、社員の人柄といった「リアルな情報」を、候補者に直接伝えられる点にあります。求人票や採用サイトだけでは伝わりにくい、社内の雰囲気やチームの働き方を、現場のエンジニアやデザイナーが自らの言葉で語ることで、候補者はその企業で働くイメージを具体的に持つことができます。

また、企業側も、履歴書や職務経歴書だけでは分からない候補者のスキルレベルやコミュニケーション能力、そして何よりも企業文化へのフィット感を、直接の対話を通じて見極めることができます。例えば、技術的なテーマについてディスカッションする中で、候補者の思考の深さや問題解決能力を垣間見ることができるでしょう。

このような相互理解の場を設けることは、採用後のミスマッチを防ぎ、入社後の定着率向上にも繋がります。候補者にとっても、堅苦しい面接の場では聞きにくい質問を気軽にできたり、複数の社員と話すことで多角的に企業を理解できたりするメリットがあります。

新しいアイデアの創出

ミートアップは、社内だけでは生まれにくい新しいアイデアやイノベーションの種を見つけるための「オープンイノベーション」の場としても機能します。自社の製品やサービスについて、実際に利用しているユーザーや、異なる視点を持つ外部の専門家と直接対話することで、思いもよらないフィードバックや改善のヒントが得られることがあります。

例えば、あるSaaS企業が自社プロダクトのユーザーミートアップを開催したとします。開発者が参加者と直接対話する中で、「こんな機能があったらもっと便利になる」「実はこういう使い方をしている」といった、開発チームが想定していなかったユースケースや潜在的なニーズを発見できるかもしれません。

また、特定のテーマについてディスカッションするワークショップ形式のミートアップでは、参加者同士の議論から新たなアイデアが生まれることもあります。多様なバックグラウンドを持つ人々が集まることで、集合知が働き、単独では到達できないような創造的な解決策が見つかる可能性があるのです。こうした参加者からのインプットは、製品開発のロードマップに反映されたり、新たなサービス開発のきっかけになったりするなど、企業の持続的な成長に不可欠な要素となり得ます。

参加者側の目的

一方で、個人がミートアップに参加する動機も様々です。キャリアアップやスキル向上を目指す人々にとって、ミートアップは貴重な機会を提供します。

情報収集

参加者にとって最も大きな目的の一つが、専門分野における最新の情報収集です。特に、技術の進化が著しいIT業界などでは、Webサイトや書籍だけでは追いつけない、現場のリアルな情報が求められます。

ミートアップでは、第一線で活躍するエンジニアやマーケターが、自身の成功体験や失敗談、現在進行中のプロジェクトについて語ることがよくあります。こうした「生の情報」は、公式ドキュメントやニュース記事からは得られない貴重な知見です。例えば、「新しいフレームワークを実務に導入した際の具体的な課題と解決策」や「A/Bテストで効果があった最新のUIデザイン」といったテーマは、参加者自身の業務に直接活かせる有益な情報となります。

また、他の参加者との会話の中から、自分が知らなかった便利なツールや、業界のトレンド、注目すべき企業の動向などを知ることもできます。こうした偶然の出会いから得られる情報(セレンディピティ)も、ミートアップの大きな魅力の一つです。

人脈形成

ミートアップは、同じ興味や課題を持つ仲間、あるいは異なる分野の専門家との人脈を広げる絶好の機会です。普段の業務では出会うことのない、多様なバックグラウンドを持つ人々と繋がることができます。

共通のテーマに関心を持つ人々が集まるため、初対面でも会話が弾みやすく、自然な形で関係を築くことができます。例えば、同じプログラミング言語を使うエンジニア同士で情報交換をしたり、マーケターとデザイナーが協力して新しい企画のアイデアを出し合ったりすることもあるでしょう。

ここで築いた人脈は、単なる名刺交換で終わるものではありません。後日、仕事で困ったときに相談できる相手が見つかったり、共同でプロジェクトを立ち上げるパートナーになったり、あるいはキャリアの転機となるような情報を提供してくれるメンターに出会えたりと、長期的なキャリア形成において大きな財産となり得ます。特にフリーランスや、社内に相談できる同僚が少ない環境で働く人にとって、社外のネットワークは非常に重要です。

転職・就職活動

ミートアップは、よりカジュアルな形での転職・就職活動の場としても機能します。多くの企業が採用目的でミートアップを開催しており、参加者は企業のリアルな姿を知るために参加します。

採用面接というフォーマルな場では、どうしても企業側も候補者側も建前で話をしがちです。しかし、ミートアップのフランクな雰囲気の中では、社員の「本音」を聞き出すチャンスがあります。例えば、「実際の残業時間はどれくらいですか?」「チームのコミュニケーションは活発ですか?」といった、面接では聞きにくい質問もしやすいでしょう。

また、企業の代表や役員、現場の第一線で働く社員と直接話すことで、その企業のビジョンやカルチャー、技術レベルなどを肌で感じることができます。これは、Webサイトの情報だけでは得られない、自分とその企業との相性(カルチャーフィット)を見極める上で非常に重要な判断材料となります。すぐに転職を考えていなくても、情報収集の一環として様々な企業のミートアップに参加することで、自分の市場価値を客観的に把握したり、将来のキャリアプランを考えたりするきっかけにもなります。

ミートアップを開催するメリット

ミートアップを開催することは、企業や個人にとって多くのメリットをもたらします。ここでは、主催者側の視点から、具体的なメリットを深掘りしていきます。

企業や個人の認知度が上がる

ミートアップは、特定の分野における専門性や権威性(オーソリティ)を確立し、認知度を向上させる強力なブランディングツールです。定期的に質の高いミートアップを開催することで、「このテーマなら、あの企業(あの人)のイベントが一番だ」という評判が広まります。

例えば、あるセキュリティ企業が「サイバーセキュリティ最新動向ミートアップ」を毎月開催しているとします。毎回、業界のトップランナーをスピーカーに招き、実践的な知見を共有する場を提供することで、参加者や業界内で「サイバーセキュリティの情報を得るなら、まずこのミートアップをチェックしよう」という認識が生まれます。これにより、企業はその分野のリーディングカンパニーとしての地位を確立できます。

また、イベントの様子をSNSで発信するよう参加者に促すことで、その効果はさらに増幅します。参加者がイベントで得た学びや感想を、イベント専用のハッシュタグ(例:#〇〇SecurityMeetup)を付けて投稿すれば、そのフォロワーにも企業の名前や活動が届きます。これは、広告費をかけずに実現できる、非常に効果的なプロモーション活動です。個人の場合でも同様に、特定の専門分野でミートアップを主催し続けることで、その分野の専門家として認知され、執筆や講演の依頼に繋がるなど、個人のブランド価値を高めることができます。

見込み客と直接話せる

ミートアップの最大のメリットの一つは、潜在的な顧客や既存顧客と直接対話し、彼らの生の声をヒアリングできることです。これは、オンラインのアンケートや市場調査では決して得られない、貴重なインサイトを獲得する機会となります。

製品開発者やマーケターがミートアップに参加し、ユーザーと直接会話することで、彼らが日常的に抱えている課題や、製品に対する要望、あるいは想定していなかった使い方などを具体的に知ることができます。例えば、「この機能のUIが少し分かりにくい」「API連携でこういうことができたら嬉しい」といった具体的なフィードバックは、製品改善や新機能開発のヒントの宝庫です。

さらに、ミートアップは顧客とのエンゲージメントを高め、ロイヤリティを醸成する場としても機能します。企業側がユーザーの声に真摯に耳を傾け、対話する姿勢を見せることで、ユーザーは「自分たちの意見が尊重されている」と感じ、企業や製品に対してより強い愛着を持つようになります。このような強固な顧客との関係は、競合他社との差別化を図る上で大きな強みとなります。顧客を単なる「購入者」ではなく、「共創パートナー」として巻き込むことで、持続的なビジネス成長の基盤を築くことができるのです。

新しいアイデアが生まれるきっかけになる

ミートアップは、社内の閉じた環境だけでは生まれにくい、斬新なアイデアやイノベーションの触媒となり得ます。多様な知識、経験、視点を持つ人々が一堂に会し、自由に意見を交換する環境は、創造性を刺激するのに最適です。

社内のメンバーは、知らず知らずのうちに業界の常識や自社の慣習に縛られ、思考が固定化してしまうことがあります。そこに、全く異なる業界の専門家や、サービスを全く新しい視点で見ているユーザーが加わることで、「当たり前」とされていた前提が覆され、新たな発想が生まれることがあります。

例えば、ミートアップ内で行われるワークショップで、「自社のサービスを、もし異業種で活用するなら?」といったテーマでブレインストーミングを行うとします。そこから、自社では全く想定していなかった新たな市場や応用分野の可能性が見えてくるかもしれません。また、参加者同士の会話の中から、異なる技術やアイデアを組み合わせた、新しいビジネスモデルのヒントが生まれることもあります。このような偶発的な出会いと知の融合(セレンディピティ)こそ、ミートアップがもたらす大きな価値の一つであり、企業のイノベーションを加速させる原動力となります。

採用活動につながる

ミートアップは、企業の魅力を直接伝え、優秀な人材を獲得するための効果的な採用チャネルとして機能します。特に、売り手市場が続くIT業界などでは、従来の求人広告だけに頼る採用手法には限界があり、企業側から積極的に候補者にアプローチする「ダイレクトリクルーティング」の重要性が増しています。

採用ミートアップでは、現場で働くエンジニアやデザイナーが主役となり、自社の技術的な挑戦や開発文化、チームの雰囲気などを生き生きと語ります。これにより、候補者は求人票の文面だけでは分からない、その企業で働くことの「リアル」な魅力を感じ取ることができます。 候補者にとっては、カジュアルな雰囲気の中で企業のビジョンやカルチャーへの共感度を測ることができ、企業側にとっては、候補者の技術への情熱や人柄を直接確認できるため、採用におけるミスマッチを大幅に減らすことができます。

カルチャーフィットを重視する企業にとって、ミートアップは候補者の価値観や働き方の志向性を知る絶好の機会です。相互理解を深めた上での採用は、入社後の早期離職を防ぎ、従業員のエンゲージメント向上にも繋がります。

採用コストを削減できる可能性がある

ミートアップを活用した採用活動は、長期的に見て採用コストの削減に貢献する可能性があります。人材紹介エージェントや有料の求人広告媒体を利用すると、採用が決定した際に高額な成功報酬や掲載料が発生します。

| 採用手法 | 主なコスト | 特徴 |

|---|---|---|

| ミートアップ採用 | 会場費、飲食代、運営人件費 | 潜在候補者層との継続的な関係構築が可能。ブランディング効果も高い。 |

| 人材紹介エージェント | 成功報酬(理論年収の30〜35%程度) | 効率的に候補者を紹介してもらえるが、コストが高い。 |

| 求人広告 | 掲載料(数十万〜数百万円) | 広く募集できるが、応募者の質がばらつく可能性がある。 |

ミートアップの開催には、会場費や飲食代、運営スタッフの人件費などのコストがかかりますが、一度に多くの潜在候補者と接点を持つことができます。さらに、ミートアップを継続的に開催し、自社のファンやコミュニティを形成することで、優秀な人材が自然と集まる「採用力の高い企業」になることができます。

これは、エージェントや広告に依存する「フロー型」の採用ではなく、自社の魅力で人材を引き寄せる「ストック型」の採用モデルと言えます。短期的にはコストがかかるように見えても、長期的な視点で見れば、外部サービスへの依存度を下げ、持続可能でコスト効率の良い採用体制を築くことに繋がるのです。採用ブランディングが成功すれば、ミートアップがきっかけで入社した社員が、今度は友人や知人を紹介してくれる「リファラル採用」にも繋がり、さらなるコスト削減と質の高い人材確保という好循環を生み出す可能性があります。

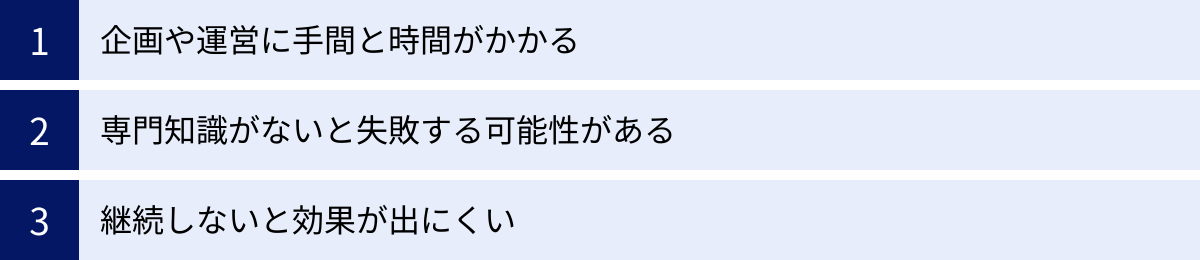

ミートアップを開催するデメリットと注意点

ミートアップは多くのメリットがある一方で、成功させるためにはいくつかの課題や注意点を理解しておく必要があります。安易に始めると、時間と労力をかけたにもかかわらず、期待した成果が得られないという結果に終わりかねません。

企画や運営に手間と時間がかかる

ミートアップの開催は、思いのほか多くのタスクを伴い、企画から事後フォローまで、多大な手間と時間(リソース)を要します。 「気軽に集まる」というイベントの雰囲気とは裏腹に、主催者側の準備は決して気軽ではありません。

具体的には、以下のような多岐にわたるタスクが発生します。

- 企画フェーズ: 目的とターゲットの明確化、テーマ設定、コンテンツ(登壇者、プログラム)の決定、開催日時の調整、予算策定

- 準備フェーズ: 会場選定と契約、登壇者への依頼と打ち合わせ、集客ページの作成、告知・集客活動(SNS、メールマガジンなど)、備品(プロジェクター、マイク、名札など)の準備、ケータリングの手配

- 当日運営フェーズ: 会場設営、受付対応、司会進行、タイムキーピング、参加者間の交流促進(ファシリテーション)、トラブル対応、写真・動画撮影

- 事後フェーズ: 会場片付け、参加者へのアンケート依頼、お礼メールの送信、イベントレポートの作成と公開、SNSでの発信、リード情報(見込み客)の管理とフォローアップ

これらのタスクを少人数、あるいは通常業務と兼任しながら行う場合、担当者の負担は非常に大きくなります。特に初めて開催する場合は、段取りが分からず、想定以上に時間がかかることも少なくありません。リソースが不足したまま無理に開催すると、企画内容が薄くなったり、集客がうまくいかなかったり、当日の運営が混乱したりと、失敗のリスクが高まります。 開催を決める前に、これらのタスクを誰が、いつ、どのように行うのか、具体的な計画と体制を整えることが不可欠です。

専門知識がないと失敗する可能性がある

ミートアップを成功させるためには、イベント企画・運営に関する専門的な知識やスキルが求められます。単に場所と人を集めれば成功するわけではありません。知識や経験が不足していると、以下のような典型的な失敗に陥る可能性があります。

- 集客の失敗: ターゲット設定が曖昧だったり、告知内容に魅力がなかったりすると、参加者が全く集まらない、あるいは想定と異なる層が集まってしまうことがあります。効果的な集客チャネルの選定や、ターゲットの心に響くコピーライティングのスキルが必要です。

- コンテンツの失敗: 登壇者の話が期待外れだったり、プログラムの構成が悪く、参加者が退屈してしまったりするケースです。参加者の満足度を高めるためには、テーマに合った魅力的な登壇者の選定や、参加者を飽きさせないタイムテーブルの設計が重要です。

- 雰囲気作りの失敗: 会場が静まり返ってしまい、参加者同士の交流が全く生まれない「お通夜」状態になることもあります。これを防ぐには、司会者の力量や、参加者同士の交流を促すアイスブレイク、適切なBGM、飲食の提供など、場を活性化させるためのファシリテーションスキルが不可欠です。

- 目的達成の失敗: イベントは盛り上がったものの、振り返ってみると「で、結局何が得られたんだっけ?」となってしまうケースです。これは、開催目的が曖昧なまま進めてしまった場合に起こりがちです。採用目的ならば候補者と深い話ができたか、リード獲得目的ならば見込み客の情報を得られたかなど、目的に応じたゴール設定と、それを達成するための仕掛けがなければ、単なる自己満足のイベントで終わってしまいます。

これらの失敗を避けるためには、イベントマーケティングやコミュニティマネジメントに関する知識を学ぶか、経験豊富な外部の専門家や運営代行サービスの活用を検討することも有効な選択肢です。

継続しないと効果が出にくい

ミートアップのメリットとして挙げたブランディング効果やコミュニティ形成は、単発の開催ではほとんど得られません。 継続的に開催し、参加者との接触回数を増やすことで、初めて効果が実感できるようになります。

一度きりのミートアップでは、たとえその場が盛り上がったとしても、参加者の記憶は時間とともに薄れてしまいます。企業や製品への認知も一時的なものに留まり、長期的な関係構築には至りません。ミートアップの真の価値は、継続することで「点」のイベントを「線」のコミュニケーションにし、やがて「面」のコミュニティへと発展させることにあります。

例えば、3ヶ月に一度のペースでミートアップを継続すると、次のような好循環が生まれる可能性があります。

- 認知の定着: 「あの会社は定期的に有益なイベントをやっている」という認識が広まり、ブランドが定着する。

- ファンの育成: 繰り返し参加してくれるリピーター(ファン)が増え、コミュニティの中核を担う存在になる。

- コミュニティの自走: ファンが新規参加者を呼び込んだり、登壇者として協力してくれたりと、主催者の負担が軽減され、コミュニティが自律的に成長し始める。

しかし、この状態に至るまでには、地道な継続が必要です。そのためには、場当たり的な開催ではなく、年間計画を立て、運営体制を確立し、効果を測定しながら改善を繰り返す(PDCAサイクルを回す)という長期的な視点が欠かせません。途中で息切れしてしまわないよう、無理のないペースで、しかし着実に継続していく覚悟が求められます。単発で大きな効果を期待するのではなく、長期的な投資として捉えることが、ミートアップを成功させる上で重要な心構えです。

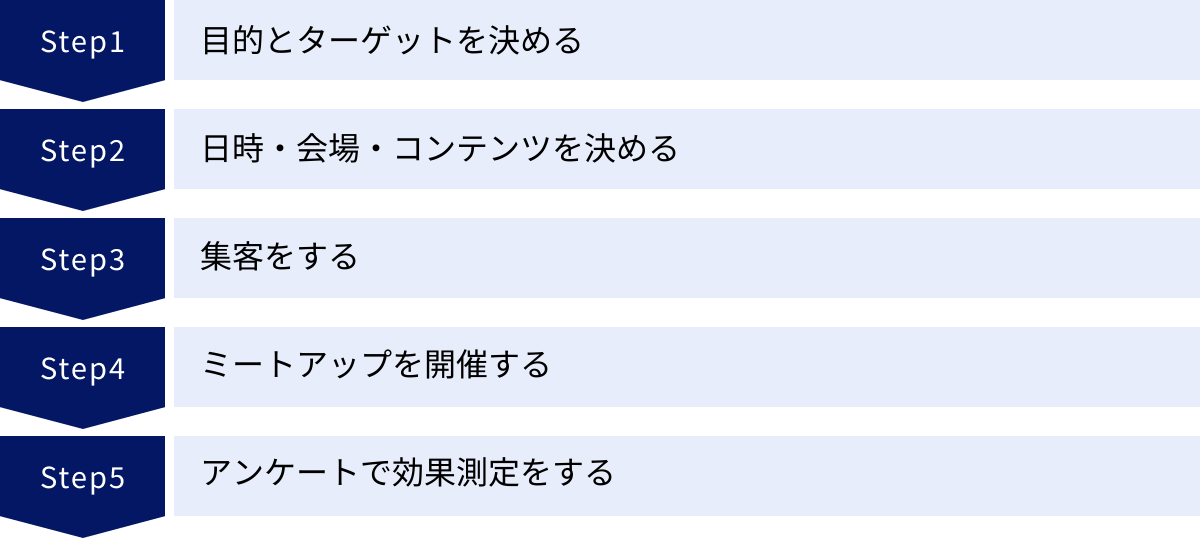

ミートアップ開催の流れ【5ステップ】

ミートアップを成功させるためには、計画的な準備と実行が不可欠です。ここでは、企画から開催後の効果測定まで、具体的な流れを5つのステップに分けて詳しく解説します。

① 目的とターゲットを決める

すべての活動の出発点となるのが、「何のために(目的)、誰に(ターゲット)向けたミートアップなのか」を徹底的に明確にすることです。この最初のステップが曖昧だと、その後のすべての判断がぶれてしまい、結果的に誰にも響かない中途半端なイベントになってしまいます。

目的の明確化

まず、「なぜミートアップを開催するのか」という目的を具体的に定義します。例えば、以下のように設定します。

- 採用目的: 「自社の開発文化に共感してくれるバックエンドエンジニアの採用候補者と、3ヶ月で20名以上とカジュアルに接触し、そのうち5名を次の選考プロセスに繋げる」

- 認知度向上目的: 「自社SaaSプロダクト『〇〇』の潜在顧客である中小企業のマーケティング担当者に対し、製品の魅力を伝え、SNSでのポジティブな言及を50件以上獲得する」

- コミュニティ形成目的: 「自社APIのユーザー同士が情報交換できる場を提供し、参加者満足度80%以上を達成することで、リピート参加率50%を目指す」

このように、SMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性、Time-bound:期限)を意識して、定量的で具体的な目標を設定することが重要です。

ターゲットの明確化

次に、その目的を達成するために最も効果的な「誰」をターゲットにするのかを定義します。単に「エンジニア」や「マーケター」とするのではなく、より詳細なペルソナを設定します。

- ペルソナの例(採用目的の場合):

- 氏名: 佐藤 健太(架空)

- 年齢: 28歳

- 職種: Web系企業のバックエンドエンジニア(経験3年)

- 使用技術: Ruby on Rails, AWS

- 課題/ニーズ: 現職では技術的な裁量が少なく、よりモダンな開発環境でチャレンジしたい。技術志向の強い仲間と働きたい。

- 情報収集源: connpass, Twitter, 技術ブログ

このようにペルソナを具体的に描くことで、そのターゲットがどのようなテーマに興味を持ち、どのようなコンテンツを求め、どのチャネルで情報を得ているのかが見えてきます。これが、次のステップであるコンテンツ企画や集客戦略の精度を大きく左右します。

② 日時・会場・コンテンツを決める

目的とターゲットが固まったら、次はそのターゲットにとって魅力的で参加しやすいイベントの具体的な中身を設計していきます。

日時の決定

ターゲットのライフスタイルを考慮して、最も参加しやすい日時を選びます。

- 平日夜(19:00〜21:00など): 社会人、特にITエンジニアなどが仕事終わりに立ち寄りやすい定番の時間帯です。

- 週末(土日の午後など): 平日が忙しい人や、地方からの参加者が見込める場合に適しています。じっくり時間をかけるワークショップ形式にも向いています。

競合する大規模なイベントやカンファレンスと日程が重ならないかも確認しましょう。

会場の決定

会場はイベントの雰囲気を大きく左右する重要な要素です。

- オフラインの場合:

- アクセス: ターゲットが来やすい主要駅からのアクセスが良い場所を選びます。

- キャパシティ: 想定される参加人数に合った広さかを確認します。狭すぎると窮屈で、広すぎると寂しい印象になります。

- 設備: プロジェクター、スクリーン、マイク、Wi-Fi環境は必須です。電源の数も確認しておきましょう。

- 雰囲気: イベントの目的に合った雰囲気か(フォーマル、カジュアルなど)も考慮します。

- オンラインの場合:

- 使用ツール: Zoom, Google Meet, Microsoft Teamsなど、参加者が使い慣れている可能性が高いツールを選ぶのが無難です。交流を重視するなら、oViceやSpatialChatのようなバーチャル空間ツールも選択肢になります。

- 機能: ブレイクアウトルーム、Q&A、投票機能など、企画しているコンテンツに必要な機能が備わっているかを確認します。

コンテンツの決定

ここが参加者満足度の核となる部分です。一方的な説明会にならないよう、双方向性を意識したプログラムを組みましょう。

- タイムテーブルの例(2時間):

- 19:00-19:10 (10分) 開場・受付・アイスブレイク

- 19:10-19:20 (10分) オープニング・乾杯

- 19:20-20:00 (40分) メインセッション(登壇者によるプレゼン、パネルディスカッションなど)

- 20:00-20:20 (20分) LT(ライトニングトーク)大会(参加者から公募するのも良い)

- 20:20-20:50 (30分) 交流会・ネットワーキングタイム

- 20:50-21:00 (10分) クロージング・アンケート案内

登壇者には、ターゲットが「聞きたい!」と思うようなテーマで、ここでしか聞けない実践的な話をしてもらうよう依頼します。参加者同士の交流を促すために、軽食やドリンクを用意するのも効果的です。

③ 集客をする

どんなに素晴らしいコンテンツを用意しても、参加者が集まらなければ意味がありません。設定したターゲットに確実に情報を届けるための集客活動を開始します。

集客チャネルの選定

ターゲットが普段どこで情報を得ているかを考え、適切なチャネルを組み合わせます。

- イベント告知プラットフォーム: Peatix, connpass, Meetup などは、イベントを探している人が集まるため非常に効果的です。特にconnpassはITエンジニア向け、Peatixは幅広いジャンルに強いという特徴があります。

- SNS: Twitter, Facebook, LinkedInなどで、イベントの魅力や登壇者の情報を発信します。関連するコミュニティやグループでシェアするのも有効です。イベント用のハッシュタグを作成し、一貫して使用しましょう。

- 自社メディア: 自社のブログやWebサイト、メールマガジンで既存の顧客やファンに告知します。

- 登壇者や協力者からの告知: 登壇者自身のSNSやブログで告知してもらうと、その人のファン層にアプローチできます。

魅力的な告知文の作成

告知ページや投稿文は、ターゲットが「これは自分ごとだ」「参加したい!」と思えるように工夫します。

- タイトル: 「〇〇の課題を解決!」「△△を学ぶ」など、参加することで得られるメリット(ベネフィット)を明確に示します。

- 概要: 「こんな方におすすめ」という形でターゲットを具体的に記述し、「自分に合っている」と感じさせます。

- コンテンツ: 登壇者のプロフィールや話す内容を魅力的に紹介し、期待感を高めます。

集客の進捗管理

開催日の1ヶ月前には告知を開始し、定期的に申込状況を確認します。申込が伸び悩んでいる場合は、追加の告知を行ったり、SNS広告を出したり、アーリーバード(早期割引)チケットを用意したりするなどの追加施策を検討します。

④ ミートアップを開催する

当日は、参加者に「参加してよかった」と思ってもらえるよう、スムーズな運営とホスピタリティを心がけます。

役割分担の徹底

事前に運営チーム内で役割を分担しておきます。

- 受付: 参加者の確認、名札の配布、会場案内などを行います。

- 司会/ファシリテーター: 全体の進行を管理し、場を盛り上げ、参加者の交流を促します。

- タイムキーパー: 時間通りにプログラムが進行するよう管理します。

- サポートスタッフ: 機材トラブルの対応、写真撮影、SNSでの実況などを行います。

雰囲気作り

参加者がリラックスして交流できる雰囲気を作ることが成功の鍵です。

- アイスブレイク: イベントの冒頭で、簡単な自己紹介やグループでの軽いディスカッションを取り入れ、緊張をほぐします。

- 交流の仕掛け: 名札に所属だけでなく「興味のあること」や「話したいテーマ」を書いてもらう、共通の目的を持つ人同士でグループを作るなど、会話のきっかけを用意します。

- ホスピタリティ: BGMを流す、分かりやすい案内表示を設置する、困っている参加者に積極的に声をかけるなど、細やかな配慮が満足度を高めます。

オンライン開催の注意点

オンラインの場合は、参加者の集中力が途切れやすいため、より一層の工夫が必要です。

- 双方向性の確保: チャットやQ&A機能を積極的に活用し、参加者からの質問やコメントを随時拾い上げます。

- ブレイクアウトルームの活用: 少人数のグループに分かれてディスカッションする時間を設け、参加者同士の交流を促します。

- 画面共有の工夫: 単調なスライドだけでなく、デモンストレーションやホワイトボード機能を活用し、視覚的に飽きさせない工夫をします。

⑤ アンケートで効果測定をする

イベントは開催して終わりではありません。次回の改善に繋げるためのフィードバック収集と、最初に設定した目的が達成できたかの効果測定が非常に重要です。

アンケートの設計

イベントの最後に、オンラインフォーム(Googleフォームなど)を使ってアンケートへの協力を依頼します。

- 聞くべき項目:

- 満足度: イベント全体の満足度を5段階評価などで聞きます。

- コンテンツ評価: 各セッション(プレゼン、LT、交流会など)が有益だったかを評価してもらいます。

- 運営評価: 会場の雰囲気や運営のスムーズさについて聞きます。

- フリーコメント: 良かった点、改善してほしい点を自由に記述してもらいます。

- 次回への要望: 今後聞いてみたいテーマや、希望する開催形式などを聞きます。

- 目的達成度の確認: (目的に応じて)「採用選考に興味を持ちましたか?」「自社製品の導入を検討したいですか?」といった質問を入れます。

効果測定

アンケート結果と、事前に設定したKPI(重要業績評価指標)を照らし合わせ、イベントの成果を定量的に評価します。

- KPIの例:

- 参加率(申込者数に対する実際の参加者数の割合)

- 満足度スコア

- リード獲得数、商談化数

- 採用応募数

- SNSでのハッシュタグ付き投稿数

これらのデータを分析し、「今回の成功要因は何か」「次回の課題は何か」をチームで振り返り、次のミートアップ企画に活かすPDCAサイクルを回していくことが、継続的な成功の鍵となります。

ミートアップを成功させるためのポイント

開催の流れを理解した上で、さらにミートアップの質を高め、参加者の満足度を最大化するための5つの重要なポイントを紹介します。

参加者が話しやすい雰囲気を作る

ミートアップの成功は、参加者同士のコミュニケーションがどれだけ活発に行われるかにかかっています。主催者は、初対面の人同士でも自然と会話が生まれるような「場」のデザインを意識する必要があります。

まず、イベント開始時のアイスブレイクが極めて重要です。単なる自己紹介だけでなく、少しゲーム性のあるアクティビティを取り入れると効果的です。例えば、「共通点探しゲーム」として、数人のグループ内で自分たちの共通点(出身地、好きな技術、最近ハマっていることなど)をできるだけ多く見つけてもらう、といったものです。これにより、自然な形で相互理解が深まり、その後の会話のきっかけが生まれます。

また、物理的な環境作りも雰囲気作りに大きく影響します。円滑なコミュニケーションを促すために、テーブルや椅子は固定せず、自由に動かせるレイアウトが望ましいです。BGMを適切な音量で流すことで、会話のない「沈黙」の気まずさを和らげる効果もあります。さらに、軽食やドリンクを用意することは、人々をリラックスさせ、会話を弾ませるための潤滑油として非常に有効です。

そして何よりも、主催者や運営スタッフ自身が積極的に参加者に話しかけ、輪と輪を繋ぐハブとしての役割を果たすことが大切です。一人でいる参加者に声をかけたり、共通の興味を持っていそうな人同士を紹介したりすることで、会場全体の交流が活性化していきます。

一方的な説明会にならないようにする

ミートアップがセミナーや説明会と一線を画すのは、その「双方向性」にあります。主催者が話したいことだけを一方的に伝えてしまうと、参加者は受け身になり、満足度は低下してしまいます。参加者が「自分もこの場の一員だ」と感じられるような仕掛けが必要です。

メインのプレゼンテーションにおいても、途中で参加者に問いかけたり、簡単なアンケート機能(オンラインの場合)を使ったりして、聴衆を巻き込む工夫をしましょう。Q&Aセッションは最後にまとめて行うだけでなく、セッションの途中でも随時質問を受け付ける形にすると、よりインタラクティブになります。

プログラムにライトニングトーク(LT)やワークショップ、パネルディスカッションを組み込むのも非常に効果的です。LTでは、参加者の中から希望者を募って5分程度の短いプレゼンテーションをしてもらうことで、参加者自身が主役になる機会を提供できます。ワークショップでは、数人のグループに分かれて特定のテーマについて議論し、成果を発表してもらうことで、能動的な参加と参加者同士の深い交流を促せます。主催者は「舞台を提供する側」に徹し、参加者が主役となって輝けるコンテンツを企画することが、満足度の高いミートアップの鍵となります。

会場選びは慎重に行う

会場はイベントのコンセプトや目的、そして参加者の体験価値を大きく左右する要素です。単に「場所を借りる」という発想ではなく、「最適な体験空間を創造する」という視点で選びましょう。

まず、目的と規模に合った会場を選ぶことが大前提です。プレゼンテーションが中心ならシアター形式の会場、ワークショップや交流がメインならテーブルや椅子を自由に動かせるフラットなスペースが適しています。想定される参加人数に対して、狭すぎず広すぎない、適切なキャパシティの会場を選びましょう。

次に、アクセスの良さは参加率に直結する重要な要素です。ターゲット層が利用しやすい主要駅から徒歩圏内にあることが望ましいです。特に平日夜の開催であれば、仕事帰りに立ち寄りやすい立地が喜ばれます。

そして、設備のチェックは入念に行う必要があります。プロジェクターやスクリーンのサイズ・解像度、マイクやスピーカーの音質、そして安定した高速Wi-Fi環境は、今やミートアップの必須インフラです。参加者がPCやスマートフォンを充電できるよう、電源の数と場所も事前に確認しておくと親切です。会場の雰囲気(おしゃれ、フォーマル、アットホームなど)も、イベントのブランドイメージを形成する上で重要なため、事前に下見をすることをおすすめします。

参加費は内容に見合ったものにする

参加費を無料にするか有料にするかは、ミートアップの目的やターゲットによって慎重に判断すべき戦略的な決定です。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 無料開催 | ・集客のハードルが低い ・気軽に参加してもらいやすい |

・直前のキャンセル(ドタキャン)率が高くなる傾向 ・参加者のコミットメントが低くなりがち |

| 有料開催 | ・ドタキャン率が低くなる ・参加者の学習意欲やコミットメントが高い ・会場費や飲食代を賄える |

・集客のハードルが上がる ・価格に見合った価値を提供する必要がある |

無料開催は、とにかく多くの人に参加してもらい、認知度を広げたい場合に有効です。しかし、無料であるがゆえに気軽に申し込み、当日に無断でキャンセルする人が多くなる傾向があります。これを防ぐためには、魅力的なコンテンツで「行かないと損だ」と思わせる工夫や、リマインドメールでの丁寧な案内が重要になります。

有料開催は、参加者の本気度を高め、質の高い議論の場を作りたい場合に適しています。参加費を支払うことで、参加者には「元を取ろう」という意識が働き、より積極的にイベントに関与してくれるようになります。参加費を設定する際は、会場費、飲食代、登壇者への謝礼、運営コストなどを考慮し、提供するコンテンツの価値に見合った価格にすることが重要です。高すぎると集客が難しくなり、安すぎるとかえってイベントの価値を下げてしまう可能性もあります。例えば、豪華な食事や著名な登壇者がいる場合は高めに、簡単なドリンクとLT会であれば低めに設定するなど、内容とのバランスを考えましょう。

SNSを積極的に活用する

SNSは、ミートアップの集客から当日の盛り上げ、そして開催後のコミュニティ形成まで、一貫して活用できる強力なツールです。

開催前(集客・告知)

イベントの告知はもちろんのこと、登身者の紹介や、コンテンツの見どころなどを小出しに発信していくことで、開催日までの期待感を高めます。イベント専用のハッシュタグ(例:#〇〇Meetup2024)を決め、すべての投稿で一貫して使用することで、関連情報が集約され、参加者も見つけやすくなります。

開催中(実況・拡散)

当日は、運営スタッフがイベントの様子を写真付きでリアルタイムに実況ツイートします。これにより、参加できなかった人にもイベントの熱気を伝えることができ、次回の参加意欲を喚起します。また、会場にハッシュタグを掲示し、参加者にも投稿を促しましょう。「ハッシュタグを付けて投稿してくれた人の中から抽選でプレゼント」といった企画を用意するのも、投稿を促進する効果的な方法です。

開催後(レポート・コミュニティ化)

イベント終了後には、ブログやSNSで開催レポートを公開します。当日の様子やセッションの概要、参加者の声などをまとめることで、イベントの価値を再認識してもらい、参加できなかった人へのアピールにもなります。また、SNS上で参加者同士が繋がり、議論が継続するよう促すことで、ミートアップを一過性のイベントで終わらせず、持続的なコミュニティへと発展させることができます。このコミュニティが、次回のミートアップの強力な集客基盤となるのです。

ミートアップ開催におすすめの場所

ミートアップの成功には、コンセプトに合った場所選びが欠かせません。ここでは、ミートアップの開催によく利用される代表的な3種類の場所と、それぞれの特徴を紹介します。

| 場所の種類 | メリット | デメリット | おすすめのミートアップ |

|---|---|---|---|

| レンタルスペース | ・規模や目的に応じて選べる ・設備が充実していることが多い ・プライベートな空間を確保できる |

・費用が比較的高め ・予約や準備に手間がかかる |

プレゼン主体の勉強会、中〜大規模なイベント、企業主催の採用ミートアップ |

| コワーキングスペース | ・IT系の参加者が集めやすい ・Wi-Fiや電源などの設備が整っている ・コミュニティマネージャーに相談できる場合がある |

・会員以外の参加に制限がある場合も ・他の利用者に配慮が必要なことがある |

エンジニア・デザイナー向け技術勉強会、スタートアップ関連イベント、小〜中規模のイベント |

| カフェ | ・リラックスした雰囲気を作りやすい ・飲食の提供がスムーズ ・費用を抑えられる場合がある |

・プロジェクターなどの設備がないことも ・貸切でないと騒がしい可能性がある ・大規模なイベントには不向き |

交流がメインのミートアップ、少人数の読書会やもくもく会、カジュアルなネットワーキングイベント |

レンタルスペース・イベントスペース

レンタルスペースやイベントスペースは、ミートアップ開催のための最もオーソドックスな選択肢です。最大のメリットは、その多様性と柔軟性にあります。10人程度の小規模なミーティングルームから、100人以上を収容できるホールまで、想定される参加人数に合わせて最適な広さの空間を選べます。

また、イベント開催を前提としているため、プロジェクター、スクリーン、マイク、ホワイトボードといった必要な設備が標準で備わっていることがほとんどです。これにより、主催者は機材の手配に頭を悩ませる必要がなく、コンテンツの準備に集中できます。ケータリングサービスを手配したり、飲食物を持ち込んだりする際の自由度も高い場合が多く、イベントのコンセプトに合わせた飲食の提供が可能です。

一方で、デメリットとしては、他の選択肢に比べて費用が比較的高くなる傾向があることです。特に都心部の人気エリアでは、会場費だけで大きなコストとなります。また、人気のあるスペースは数ヶ月前から予約が埋まっていることも多いため、早めの計画と予約が不可欠です。完全に自分たちで空間を作り上げる必要があるため、設営や受付、片付けといった運営の手間も考慮に入れる必要があります。

企業が主催する採用ミートアップや、ある程度の規模で行う本格的な勉強会など、しっかりとした環境でプライベートな空間を確保したい場合におすすめです。

コワーキングスペース

コワーキングスペースは、特にITエンジニアやデザイナー、スタートアップ関係者をターゲットにしたミートアップに非常に親和性の高い場所です。多くのコワーキングスペースにはイベント開催が可能なオープンスペースが併設されており、ミートアップの会場として貸し出されています。

メリットは、インフラが充実している点です。高速Wi-Fiや豊富な電源はもとより、登壇用のスクリーンやマイクも完備されていることが多く、オンライン配信に対応した設備を持つスペースもあります。また、コワーキングスペース自体がコミュニティであるため、そのスペースの会員に対してイベントの告知を協力してもらえる場合があります。これにより、ターゲット層に効率的にアプローチできる可能性があります。常駐するコミュニティマネージャーにイベント運営の相談ができる場合もあり、初心者にとっては心強いでしょう。

注意点としては、スペースによっては会員以外の外部参加者の利用に制限があったり、追加料金がかかったりする場合があります。また、イベントスペースが完全に区切られていない場合、他のコワーキングスペース利用者に配慮が必要になることもあります。

特定の技術コミュニティのミートアップや、スタートアップのピッチイベントなど、クリエイティブでオープンな雰囲気を重視するイベントに最適な選択肢です。

カフェ

カフェを貸し切ってミートアップを開催するのも、アットホームでカジュアルな雰囲気を演出したい場合に有効な選択肢です。特に、参加者同士のリラックスした対話やネットワーキングを主目的とするミートアップに向いています。

最大のメリットは、その居心地の良さです。美味しいコーヒーや軽食を楽しみながら、ソファ席などでくつろいで話せる環境は、参加者の緊張をほぐし、自然なコミュニケーションを促進します。飲食の準備や提供をすべてお店に任せられるため、主催者の運営負担が軽減されるのも大きな利点です。費用面でも、飲食代を参加費に含める形で、会場費自体は比較的安価に、あるいは無料で貸してもらえるケースもあります。

デメリットとしては、イベント用の設備が整っていない可能性が高いことです。プロジェクターやスクリーン、マイクなどが必要な場合は、自分で持ち込むか、設備のあるカフェを探す必要があります。また、貸切にしない限り、他のお客さんの声やBGMが大きく、プレゼンテーションや集中した議論には向かない場合があります。収容人数も限られるため、小規模なイベント向きと言えるでしょう。

数人〜10数名程度の少人数で行う読書会や、特定のテーマについて語り合う会、純粋な交流を目的としたネットワーキングイベントなどにおすすめです。

ミートアップに活用できるおすすめサービス3選

ミートアップの企画から集客、参加者管理までを効率化してくれる便利なプラットフォームが存在します。ここでは、日本でよく利用されている代表的な3つのサービスについて、それぞれの特徴を解説します。

① Meetup

Meetupは、世界最大級のローカルコミュニティ・プラットフォームであり、「ミートアップ」という言葉を広めた元祖とも言えるサービスです。その最大の特徴は、プログラミングやビジネスといった専門的なテーマだけでなく、ランニング、写真、語学学習、ボードゲームといった趣味やライフスタイルに関するグループ(コミュニティ)が非常に多いことです。

主催者(オーガナイザー)は、月額または年額の利用料を支払うことでグループを作成し、イベントを自由に企画できます。参加者は無料でアカウントを作成し、興味のあるグループに参加したり、イベントを探して申し込んだりできます。グローバルなプラットフォームであるため、日本在住の外国人や、海外の文化に興味がある日本人が集まる国際交流系のイベントも活発です。

特定の専門分野に特化するのではなく、幅広い興味・関心を持つ人々に向けてコミュニティを作りたい、あるいは趣味を通じた仲間作りを目的とするミートアップを開催したい場合に最適なプラットフォームと言えるでしょう。

- 公式サイト: Meetup

- 料金体系: 主催者は有料の定額プラン(Organizer Subscription)に登録する必要がある。参加は基本無料。

(参照:Meetup公式サイト Organizer subscription plans)

② connpass

connpass(コンパス)は、ITエンジニアをはじめとする技術者向けの勉強会やイベント情報に特化したプラットフォームです。日本国内の多くのIT企業や技術者コミュニティが、新技術の勉強会、ハンズオン、LT大会などのイベント告知・集客にconnpassを利用しています。

特徴は、技術コミュニティを支援するための機能が充実している点です。イベントページ作成、参加者管理、アンケート機能といった基本的な機能に加え、グループ(コミュニティ)機能があり、フォロワーに対して新しいイベント情報を通知できます。また、参加者のGitHubやTwitterアカウントと連携できるため、どのような技術スタックを持つエンジニアが参加しているのかを把握しやすいのも魅力です。

イベントの開催自体は無料で、参加費無料のイベントであれば主催者に手数料はかかりません。参加費を有料にする場合は、決済手数料が発生します。エンジニア向けの技術的なミートアップや勉強会を開催したい企業やコミュニティにとって、はデファクトスタンダードとも言える必須のサービスです。

- 公式サイト: connpass

- 料金体系: イベント開催は無料。有料イベントの場合、決済代行サービスを利用すると所定の手数料がかかる。

(参照:connpass公式サイト ヘルプページ)

③ Peatix

Peatix(ピーティックス)は、音楽ライブや展示会から、ビジネスセミナー、地域のイベントまで、非常に幅広いジャンルのイベントで利用されているチケット販売・イベント管理プラットフォームです。

最大の強みは、強力で柔軟なチケット販売機能にあります。無料チケットはもちろん、有料チケット、早割チケット、グループ割引チケット、回数券など、様々な種類のチケットを簡単に作成・販売できます。クレジットカードやコンビニ/ATM払いなど、多彩な決済方法に対応している点も主催者・参加者双方にとって便利です。

洗練されたデザインのイベントページを簡単に作成でき、参加者管理や当日の受付(QRコードチェックイン)、参加者へのメッセージ送信、コミュニティ機能など、イベント運営に必要な機能が一通り揃っています。幅広い層をターゲットにしたイベントや、有料でチケット販売をしっかりと行いたいミートアップに最適なサービスです。connpassと同様、参加費無料のイベントであれば主催者の手数料は無料です。

- 公式サイト: Peatix

- 料金体系: イベント開催は無料。有料チケットの販売時に、販売手数料(4.9% + 99円/枚)がかかる。

(参照:Peatix公式サイト 料金・手数料ページ)

まとめ

本記事では、「ミートアップ」というイベント形式について、その定義から目的、開催のメリット・デメリット、具体的な開催ステップ、成功のポイント、おすすめの場所やサービスに至るまで、網羅的に解説してきました。

ミートアップの核心的な価値は、単なる情報交換の場に留まらず、共通の関心事を持つ人々がリアルな場で繋がり、双方向のコミュニケーションを通じて新たな価値を生み出す点にあります。主催者にとっては、認知度向上、見込み客獲得、採用、イノベーション創出といった多様な目的を達成するための強力な手段となり得ます。一方、参加者にとっても、質の高い情報収集、貴重な人脈形成、そしてキャリアアップの機会を得られる絶好の場です。

しかし、その成功は決して偶然もたらされるものではありません。明確な目的設定、ターゲットに響くコンテンツ企画、参加者が心を開ける雰囲気作り、そして継続的な開催という、計画的かつ地道な努力が不可欠です。ミートアップは一度きりの打ち上げ花火ではなく、長期的な視点でコミュニティを育んでいくための、重要な第一歩と捉えるべきです。

オンラインでのコミュニケーションが当たり前になった現代だからこそ、オフラインでの顔を合わせた交流や、オンラインの双方向性を活かした対話の価値は、ますます高まっています。今後、オンラインとオフラインの利点を融合させたハイブリッド型のミートアップもさらに普及していくでしょう。

この記事を参考に、まずは小規模なものからでも、ミートアップの企画に挑戦してみてはいかがでしょうか。あるいは、興味のあるテーマのミートアップに一度参加してみることから始めるのも良いでしょう。その一歩が、あなたのビジネスやキャリアにとって、大きな飛躍のきっかけになるかもしれません。