新しい仲間を迎え入れることは、企業にとって大きな喜びであると同時に、その人材が組織にスムーズに溶け込み、能力を最大限に発揮できる環境を整えるという重要な責任も伴います。近年、この「新しい仲間を迎え入れ、定着・活躍を支援する一連の取り組み」として「オンボーディング」という概念が注目を集めています。

この記事では、オンボーディングの基本的な定義から、なぜ今重要視されているのかという背景、具体的な目的やメリット、そして実際に導入するためのステップや施策例まで、網羅的に解説します。人事担当者や経営層、マネジメント層の方々が、自社の新人教育や人材育成の仕組みを見直し、より効果的な体制を構築するための一助となれば幸いです。

目次

オンボーディングとは

オンボーディング(On-boarding)とは、直訳すると「船や飛行機に乗り込む」という意味です。ビジネスの文脈では、新しく組織に加わった人材(新入社員や中途採用者、異動者など)が、組織にスムーズに適応し、早期に戦力として活躍できるようになるまでを支援する一連のプロセスや仕組みを指します。

多くの企業で実施されている入社時研修もオンボーディングの一部ですが、オンボーディングが対象とする範囲はそれだけにとどまりません。入社前の内定者フォローから始まり、入社後の業務指導、人間関係の構築支援、企業文化への理解促進、そして定期的な面談による継続的なフォローアップまで、中長期的(一般的に3ヶ月〜1年間)にわたって計画的かつ体系的に実施されるのが特徴です。

単に業務に必要な知識やスキルを教えるだけでなく、新入社員が抱えるであろう不安や孤独感を解消し、組織の一員としての自覚やエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高めることを重視します。つまり、オンボーディングは「教育」という側面だけでなく、「組織社会化(Organizational Socialization)」を促すための包括的なアプローチであると言えるでしょう。

OJTとの違い

オンボーディングと混同されやすい言葉に「OJT(On-the-Job Training)」があります。OJTは、実際の業務を通じて仕事に必要なスキルや知識を習得させる教育手法であり、オンボーディングのプロセスにおいて重要な役割を担う施策の一つです。しかし、両者はその目的や範囲において明確な違いがあります。

| 比較項目 | オンボーディング (On-boarding) | OJT (On-the-Job Training) |

|---|---|---|

| 主な目的 | 組織への適応促進、早期離職防止、エンゲージメント向上、即戦力化など、包括的な組織社会化 | 担当業務に必要な具体的なスキル・知識の習得 |

| 期間 | 入社前から入社後3ヶ月〜1年程度の中長期的なプロセス | 業務を覚えるまでの比較的短期間(数週間〜数ヶ月) |

| 内容 | 業務スキル、企業理念、組織文化、人間関係構築、キャリア開発支援など多岐にわたる | 担当する実務に直結した知識や技術の指導 |

| 関わる人 | 人事部、配属先上司、メンター、同僚、経営層など組織全体 | 主に配属先の上司や先輩社員(トレーナー) |

| 焦点 | 個人と組織の適合(フィット)、心理的安全性、帰属意識の醸成 | 業務遂行能力の向上 |

端的に言えば、OJTが「仕事に慣れる」ことを主眼に置くのに対し、オンボーディングは「組織に馴染み、定着し、活躍する」という、より広いゴールを目指す取り組みです。OJTがオンボーディングという大きな傘の中の一つの具体的な手法(戦術)であると理解すると分かりやすいでしょう。

効果的なオンボーディングプログラムは、OJTを適切に組み込みつつ、それ以外の側面(人間関係、企業文化、メンタルヘルスなど)も手厚くサポートすることで、新入社員が持つポテンシャルを最大限に引き出し、企業と個人の双方にとって有益な関係を築くことを可能にします。

オンボーディングが注目される背景

なぜ今、多くの企業がオンボーディングに力を入れ始めているのでしょうか。その背景には、現代の日本社会が抱える構造的な変化や、働き方に対する価値観の変容があります。ここでは、オンボーディングが注目される3つの主要な背景について詳しく解説します。

人材の流動化と終身雇用の崩壊

かつての日本では、新卒で入社した企業に定年まで勤め上げる「終身雇用」が一般的でした。企業は長期的な視点で人材を育成し、従業員もまた企業への帰属意識を強く持っていました。しかし、バブル経済の崩壊以降、企業の業績悪化やグローバル競争の激化に伴い、終身雇用制度は実質的に崩壊しました。

現代では、より良いキャリアや労働条件を求めて転職することは当たり前の選択肢となっています。個人のキャリア自律の意識が高まり、一つの企業に固執しない働き方が一般化しました。これは、企業側から見れば、優秀な人材ほど競合他社に流出しやすい状況にあることを意味します。

このような状況下で、企業は採用した人材をいかに自社に惹きつけ、定着させるかという課題に直面しています。特に、期待を胸に入社した新入社員が、入社直後に「思っていたのと違った」というリアリティショックを感じ、早期に離職してしまうケースは少なくありません。厚生労働省の調査によると、大学を卒業して就職した人のうち、約3人に1人(32.3%)が3年以内に離職しているというデータもあります。(参照:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)」)

この「入社後のギャップ」を埋め、新入社員が組織にスムーズに軟着陸(ソフトランディング)できるよう支援するオンボーディングは、人材の定着率を高め、企業の競争力を維持・強化するための不可欠な戦略として注目されているのです。

人手不足の深刻化

少子高齢化の進展に伴い、日本の生産年齢人口(15歳〜64歳)は長期的に減少し続けています。総務省統計局のデータによれば、生産年齢人口は1995年をピークに減少に転じ、今後もこの傾向は続くと予測されています。(参照:総務省統計局「人口推計」)

これにより、多くの業界で人手不足が深刻化しており、企業にとって一人ひとりの従業員の価値が相対的に高まっています。もはや、人材を「使い捨て」にできる時代ではありません。せっかく多大なコストと時間をかけて採用した人材がすぐに辞めてしまうことは、企業にとって計り知れない損失となります。

採用市場が売り手市場(求職者優位)であることも、この状況に拍車をかけています。求職者は複数の企業から内定を得ることも珍しくなく、より働きがいがあり、自分を大切にしてくれる企業を選ぶ傾向が強まっています。

したがって、企業は採用した人材を「会社の貴重な資産」として捉え、丁寧に育成し、長く活躍してもらうための環境整備に注力する必要があります。オンボーディングは、まさにこの課題に対する直接的な解決策です。新入社員一人ひとりに寄り添い、成長を支援する体制を整えることで、従業員の満足度と定着率を高め、人手不足という厳しい外部環境を乗り越えるための重要な一手となるのです。

働き方の多様化(テレワークの普及など)

新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、テレワーク(リモートワーク)をはじめとする柔軟な働き方が急速に普及しました。場所や時間にとらわれない働き方は、多くの従業員にメリットをもたらす一方で、特に新入社員にとっては新たな課題を生み出しています。

オフィスに出社していれば、隣の席の先輩に気軽に質問したり、ランチタイムの雑談から同僚の人柄を知ったり、あるいは会議室での議論を通じて企業文化を肌で感じたりといった、偶発的なコミュニケーションの機会が豊富にありました。しかし、テレワーク環境下では、こうした非公式なコミュニケーションが激減し、新入社員が孤立しやすいという問題が顕在化しています。

具体的には、以下のような課題が挙げられます。

- 質問や相談がしにくい: 「こんなことで連絡していいのだろうか」と遠慮してしまい、業務上の疑問や不安を一人で抱え込みやすい。

- 人間関係を築きにくい: 雑談の機会が乏しく、チームメンバーの人柄や雰囲気が掴みにくい。

- 企業文化が伝わりにくい: オフィスで醸成される暗黙のルールや価値観、一体感などを感じ取るのが難しい。

- 正当な評価を受けているか不安: 自分の働きぶりが見えにくいため、正しく評価されているか不安に感じやすい。

これらの課題は、新入社員のエンゲージメント低下や早期離職に直結します。こうした背景から、テレワーク環境下でも新入社員がスムーズに組織に溶け込めるよう、意図的かつ計画的にコミュニケーションの機会を創出し、サポートする仕組みとして、オンラインでのオンボーディングの重要性が一層高まっているのです。チャットツールでの専用チャンネルの開設や、定期的なオンライン1on1ミーティング、バーチャルランチ会など、新しい働き方に適応したオンボーディング施策が求められています。

オンボーディングの主な目的

企業がオンボーディングを導入する目的は多岐にわたりますが、突き詰めると「新入社員に早く組織に慣れてもらい、長く活躍してもらう」という点に集約されます。ここでは、その具体的な目的を3つの主要な観点から掘り下げて解説します。

新入社員の早期離職を防ぎ定着率を向上させる

オンボーディングの最も重要かつ直接的な目的は、新入社員の早期離職を防ぎ、組織への定着率を高めることです。前述の通り、入社後3年以内の離職率は依然として高い水準にあり、特に最初の数ヶ月は、新入社員が最も不安や孤独を感じやすい時期です。

この時期に感じる「リアリティショック」は、早期離職の大きな引き金となります。リアリティショックとは、入社前に抱いていた企業への期待やイメージと、入社後に直面する現実との間に生じるギャップのことです。例えば、以下のようなものが挙げられます。

- 業務内容のギャップ: 「もっと創造的な仕事ができると思っていたのに、単純作業ばかりだ」

- 人間関係のギャップ: 「風通しの良い社風だと聞いていたが、実際はトップダウンで発言しにくい」

- 労働条件のギャップ: 「残業は少ないと聞いていたが、毎日終電近くまで働いている」

- 企業文化のギャップ: 「チームワークを重視する文化だと思っていたが、個人主義的な雰囲気が強い」

オンボーディングは、こうしたギャップを解消するための重要な役割を担います。定期的な面談を通じて新入社員の不安や悩みを早期にキャッチアップしたり、メンター制度によって気軽に相談できる相手を確保したりすることで、心理的な孤立を防ぎ、精神的な支えとなります。また、企業のビジョンや文化を丁寧に伝えることで、仕事の意義や組織への帰属意識を醸成し、「この会社で頑張りたい」という気持ちを育むことができます。

結果として、入社後の定着率が向上し、企業は安定した人材基盤を築くことが可能になります。

新入社員の即戦力化を促す

オンボーディングの第二の目的は、新入社員ができるだけ早く組織の戦力として機能できるように支援すること、すなわち「即戦力化」を促すことです。新入社員が一人前に仕事ができるようになるまでの期間が短縮されれば、それだけ早く組織の生産性に貢献してくれるようになります。

即戦力化と聞くと、業務スキルや専門知識の教育(OJT)だけをイメージしがちですが、オンボーディングが目指す即戦力化はそれだけではありません。真の即戦力とは、単に与えられた業務をこなせるだけでなく、組織の文化やルールを理解し、周囲と円滑なコミュニケーションを取りながら、自律的にパフォーマンスを発揮できる人材を指します。

オンボーディングでは、以下のような多角的なアプローチを通じて、新入社員の即戦力化を支援します。

- 知識・スキルの習得支援: 体系的な研修やOJTを通じて、業務に必要な知識やスキルを効率的に習得させます。

- 組織理解の促進: 企業の歴史や理念、各部署の役割、暗黙のルールなどを伝えることで、組織の全体像を把握させ、「誰に何を聞けばよいか」が分かる状態を作ります。

- 人脈形成の支援: ランチ会や部署紹介、社内SNSなどを通じて、部署内外のネットワーク構築をサポートします。人脈が広がることで、業務上の連携がスムーズになります。

- 心理的安全性の確保: 失敗を恐れずに挑戦できる雰囲気や、いつでも相談できる環境を提供することで、新入社員が本来の能力を発揮しやすくなります。

このように、業務遂行能力だけでなく、組織に適応し、自走するための土台を築くことが、オンボーディングにおける即戦力化の真の目的です。これにより、新入社員は早期に成果を出し始め、成功体験を積むことで自信を深め、さらなる成長へと繋がる好循環が生まれます。

従業員エンゲージメントを高める

第三の目的は、新入社員の従業員エンゲージメントを高めることです。従業員エンゲージメントとは、従業員が自社のことを「好き」で、仕事に「情熱」を持ち、組織の成功に「貢献したい」と心から願う、企業と従業員の間のポジティブな心理的つながりを指します。

エンゲージメントが高い従業員は、自律的に仕事に取り組み、より高いパフォーマンスを発揮するだけでなく、離職率が低く、顧客満足度の向上にも貢献すると言われています。

オンボーディングは、このエンゲージメントを初期段階で醸成するための絶好の機会です。入社直後は、誰もが新しい環境への期待と意欲に満ちています。このポジティブなエネルギーを維持・向上させるために、オンボーディングでは以下のような働きかけを行います。

- ビジョン・ミッションへの共感: 経営層から直接、企業の目指す方向性や社会における存在意義を語ってもらうことで、新入社員は自分の仕事が持つ意味を理解し、共感を深めます。

- 貢献実感の醸成: 会社の目標と個人の目標を連携させ(OKRなどが有効)、自分の仕事が組織の成功にどう繋がっているのかを可視化します。小さな成功体験を積み重ねさせ、承認・賞賛することで、貢献している実感を持たせます。

- 良好な人間関係の構築: 上司や同僚との信頼関係は、エンゲージメントの重要な要素です。1on1ミーティングやチームビルディング活動を通じて、オープンなコミュニケーションを促進し、互いを尊重し合える関係性を築きます。

- 成長機会の提供: 本人のキャリア志向を踏まえた目標設定や、適切なフィードバック、挑戦的な業務の付与などを通じて、この会社で成長できるという実感を持たせます。

オンボーディングを通じて、企業が自分という個人を大切にし、成長を支援してくれていると感じることで、新入社員のエンゲージメントは自然と高まります。 この初期段階で築かれた強固なエンゲージメントは、その後の長期的な活躍の礎となるのです。

オンボーディングを導入するメリット

オンボーディングを戦略的に導入・実践することは、新入社員のためだけでなく、企業全体に多くのメリットをもたらします。ここでは、企業側が得られる具体的なメリットを4つの観点から詳しく見ていきましょう。

採用コストや教育コストを削減できる

オンボーディングの導入による最も直接的で分かりやすいメリットは、採用コストや教育コストといった人材関連コストの削減です。

前述の通り、オンボーディングの主目的の一つは早期離職の防止と定着率の向上です。新入社員が一人、早期に離職してしまった場合、企業はどれほどの損失を被るのでしょうか。そのコストは、大きく「採用コスト」と「教育コスト」に分けられます。

- 採用コスト:

- 求人広告媒体の掲載費用

- 人材紹介会社への成功報酬

- 採用イベントの出展費用

- 採用担当者の人件費

- リファラル採用のインセンティブ費用 など

- 教育コスト:

- 入社時研修の企画・運営費用(外部委託費、教材費など)

- 研修担当者やOJTトレーナーの人件費

- 教育期間中に新入社員へ支払う給与

- 外部研修の参加費用 など

これらに加え、離職者が出た場合は、その欠員を補充するための再採用活動が必要となり、上記のコストが再び発生します。また、離職手続きや社会保険の手続きなどにかかる人件費といった目に見えないコストも存在します。

質の高いオンボーディングプログラムを導入し、定着率を1%でも改善できれば、これらのコストを大幅に削減できる可能性があります。 これは、単なる経費削減にとどまらず、その分のリソースを新たな事業投資や既存社員の待遇改善などに振り分けることを可能にし、企業の持続的な成長に貢献します。長期的な視点で見れば、オンボーディングへの投資は、極めて費用対効果の高いものと言えるでしょう。

企業全体の生産性が向上する

オンボーディングは、新入社員の即戦力化を促すことで、企業全体の生産性向上に直接的に貢献します。新入社員がパフォーマンスを発揮し始めるまでの期間(立ち上がり期間)が短縮されれば、その分だけ早くチームや組織の成果に貢献してくれるようになります。

しかし、オンボーディングがもたらす生産性向上の効果は、新入社員だけに留まりません。むしろ、受け入れ側である既存社員やチーム全体に与える好影響こそが、特筆すべきメリットです。

- OJT担当者・メンターの負担軽減: 体系的なオンボーディングプログラムがない場合、新入社員への教育は現場のOJT担当者やメンターに丸投げされがちです。その結果、担当者は通常業務に加えて、場当たり的な指導に多くの時間を割かれ、疲弊してしまいます。オンボーディングによって教育内容やプロセスが標準化・仕組み化されていれば、担当者は何をいつ教えればよいかが明確になり、効率的に指導できます。これにより、担当者自身の業務に集中できる時間が増え、生産性の低下を防ぐことができます。

- チーム全体の生産性向上: 新入社員が早期に自走できるようになれば、周囲のメンバーが細かくフォローしたり、代わりに作業したりする必要がなくなります。これにより、チーム全体として本来注力すべき業務にリソースを集中できるようになり、チームの生産性が向上します。

- ナレッジの形式知化: オンボーディングプログラムを構築する過程で、各部署の業務内容やノウハウ、暗黙知などをマニュアルやドキュメントとして「形式知化」する必要が生じます。このプロセス自体が、業務の標準化や効率化に繋がり、組織全体の知的資産を蓄積することになります。この蓄積されたナレッジは、新入社員だけでなく、既存社員にとっても有益なリソースとなります。

このように、オンボーディングは新入社員という「点」の成長だけでなく、チームや組織という「面」のパフォーマンスを引き上げる効果を持つのです。

既存社員の成長につながる

オンボーディングは、新入社員を育成するプロセスであると同時に、受け入れ側である既存社員にとっても絶好の成長機会となります。特に、OJT担当者やメンターといった役割を担う社員は、新人指導を通じて多くのスキルを磨くことができます。

- マネジメントスキルの向上: 新入社員の目標設定を支援したり、進捗を管理したり、適切なフィードバックを行ったりする経験は、将来のリーダーやマネージャーに求められる基本的なマネジメントスキルの訓練となります。

- ティーチング・コーチングスキルの向上: 相手の理解度に合わせて分かりやすく説明する能力(ティーチング)や、相手の中から答えや気づきを引き出す能力(コーチング)が養われます。これは、部下や後輩の育成に不可欠なスキルです。

- 自身の業務理解の深化: 新人に業務を教えるためには、自分自身がその業務の本質や目的、全体像を深く理解している必要があります。「なぜこの作業が必要なのか」「もっと効率的な方法はないか」といったことを改めて考えるきっかけとなり、自身の業務知識を再整理し、深化させることができます。

- 責任感とモチベーションの向上: 「自分がこの新人を一人前に育てる」という責任感は、仕事へのモチベーションを高めます。また、新人が成長していく姿を間近で見ることは、大きなやりがいとなり、自身のエンゲージメント向上にも繋がります。

企業がOJT担当者やメンターを任命する際には、これらの成長機会を本人に明確に伝え、その役割を評価制度に組み込むなどのインセンティブ設計を行うことが重要です。オンボーディングを、次世代のリーダーを育成するための戦略的な仕組みとして位置づけることで、組織全体の人材開発を加速させることができます。

企業理念やビジョンが浸透しやすくなる

オンボーディングは、企業が大切にしている理念やビジョン、価値観(バリュー)を組織の隅々まで浸透させるための強力なツールとなります。

新入社員は、まだ特定の業務や部署の慣習に染まっていない、いわば真っ白な状態です。この初期段階で、企業の根幹をなす理念やビジョンを繰り返し、一貫性をもって伝えることで、それらを深く理解し、共感する土台を築くことができます。

- 経営層からの直接的なメッセージ: オンボーディングの研修プログラムに、社長や役員が登壇し、自らの言葉で企業の成り立ちや目指す未来、社会における存在意義を語る時間を設けることは非常に効果的です。これにより、新入社員は理念を「自分ごと」として捉えやすくなります。

- 日々の業務との接続: 理念やビジョンを単なる「お題目」で終わらせないためには、日々の業務や意思決定の場面で、それらがどのように反映されているかを示すことが重要です。例えば、上司やメンターがフィードバックを行う際に、「この行動は、我々のバリューである『顧客第一主義』を体現しているね」といった具体的な言葉で結びつけることで、理念が血の通ったものになります。

- 既存社員への再浸透: オンボーディングプログラムを設計し、実行する過程で、既存社員も自社の理念やビジョンに改めて向き合うことになります。新人に説明するために、理念の意味を再解釈したり、関連するエピソードを思い出したりする中で、既存社員自身の理解も深まり、組織全体としての一体感が醸成されます。

企業理念やビジョンが全社員に共有され、行動指針となっている組織は、変化の激しい時代においても判断の軸がぶれず、一貫した価値を提供し続けることができます。オンボーディングは、そのための文化的な土壌を耕す、重要なプロセスなのです。

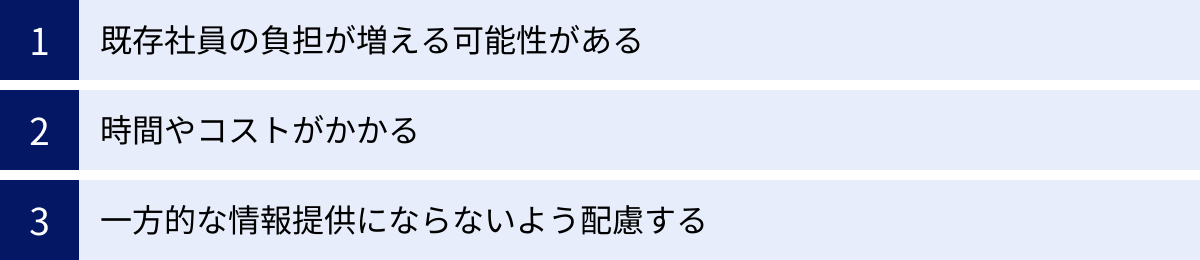

オンボーディングのデメリットと注意点

オンボーディングは多くのメリットをもたらす一方で、導入・運用にあたってはいくつかのデメリットや注意すべき点が存在します。これらの課題を事前に理解し、対策を講じておくことが、オンボーディングを成功させる鍵となります。

既存社員の負担が増える可能性がある

オンボーディングを成功させるためには、人事部だけでなく、現場の管理職やOJT担当者、メンターなど、多くの既存社員の協力が不可欠です。しかし、これは裏を返せば、関係者の業務負担が増加するというデメリットに繋がります。

OJT担当者やメンターは、自身の通常業務をこなしながら、新入社員の指導や面談、日報の確認、精神的なケアなど、多岐にわたる役割を担うことになります。特に、オンボーディングの仕組みが十分に整備されていない状態で現場に丸投げしてしまうと、担当者は過大なプレッシャーと業務量に押しつぶされかねません。その結果、指導の質が低下したり、担当者自身が疲弊して離職してしまったりする、といった本末転倒の事態も起こり得ます。

【対策】

- 役割の明確化と業務量の調整: OJT担当者やメンターの役割と責任範囲を明確に定義し、その分の業務量を考慮して、通常業務を調整・軽減する措置を講じることが重要です。

- 評価制度への反映: 新人育成への貢献度を人事評価の項目に正式に組み込み、インセンティブを与えるなど、担当者の努力が正当に報われる仕組みを作ります。これにより、担当者のモチベーションを維持・向上させることができます。

- 担当者向けの研修実施: OJT担当者やメンター自身が、効果的な指導方法やコーチングスキル、面談の進め方などを学べる研修を実施し、サポート体制を整えます。

- 全社的な協力体制の構築: 「新人育成は担当者だけの仕事ではなく、部署全体、ひいては会社全体の仕事である」という意識を経営層から発信し、周囲のメンバーが協力しやすい雰囲気を作ることが不可欠です。

時間やコストがかかる

効果的なオンボーディングプログラムをゼロから構築し、継続的に運用していくためには、相応の時間とコスト(初期投資)がかかります。

- 時間的コスト:

- 現状分析、目標設定、プログラム設計といった企画フェーズにかかる時間

- 研修資料やマニュアル、eラーニングコンテンツなどの作成にかかる時間

- 研修の実施や面談、イベント運営など、運用フェーズにかかる時間

- 金銭的コスト:

- 外部コンサルタントや研修会社に委託する場合の費用

- eラーニングシステムやタレントマネジメントツールなどの導入・運用費用

- 研修教材の購入費用や会場費

- ランチ会や懇親会などの開催費用

これらの投資を惜しんで、中途半端なプログラムを実施しても、期待した効果は得られません。経営層の中には、オンボーディングを単なる「コスト」と捉え、投資に消極的なケースもあるかもしれません。

【対策】

- 長期的な視点でのROI(投資対効果)を提示する: オンボーディングへの投資が、将来的にどれだけのコスト削減(離職率低下による採用・教育コストの削減)や生産性向上に繋がるのかを、具体的な数値で試算し、経営層に提示することが重要です。

- スモールスタートで始める: 最初から完璧なプログラムを目指すのではなく、まずは最も課題となっている部分(例:入社後1ヶ月のフォローアップ)から着手し、小さく始めて効果を検証しながら、徐々に範囲を拡大していくアプローチも有効です。

- 既存のリソースを有効活用する: すでに社内にあるマニュアルや資料を整理・活用したり、社内SNSなどの既存ツールを工夫して使ったりすることで、初期コストを抑えることができます。

一方的な情報提供にならないよう配慮する

オンボーディングを設計する際、企業側は「あれも教えなければ」「これも伝えなければ」と、つい情報を詰め込みすぎてしまう傾向があります。しかし、新入社員の受け入れキャパシティには限界があります。一方的な情報の洪水は、かえって新入社員を混乱させ、消化不良に陥らせてしまいます。

また、企業側が「良かれ」と思って提供する情報やサポートが、必ずしも新入社員が本当に求めているものと一致するとは限りません。オンボーディングが、企業からの価値観の押し付けや、形式的な手続きの連続になってしまうと、新入社員は受け身の姿勢になり、エンゲージメントの向上には繋がりません。

【対策】

- 双方向のコミュニケーションを重視する: 定期的な1on1ミーティングやアンケート、ヒアリングの機会を設け、新入社員が今何に悩み、何を求めているのかを積極的に引き出す姿勢が不可欠です。彼らの声に耳を傾け、プログラムの内容を柔軟に調整していくことが重要です。

- インプットとアウトプットのバランスを取る: 研修などで知識をインプットするだけでなく、学んだことを実践する機会(アウトプット)をセットで提供します。また、グループワークやディスカッションを取り入れ、新入社員同士が学び合う場を作ることも効果的です。

- 情報の提供タイミングを設計する: 一度にすべての情報を渡すのではなく、新入社員の習熟度やフェーズに合わせて、適切なタイミングで必要な情報を提供する「ジャストインタイム」な情報提供を心がけます。「入社1週目はここまで」「1ヶ月後にはここまで」といったマイルストーンを設定し、情報量をコントロールします。

- 「問いかける」文化を醸成する: 上司やメンターが答えを教えるだけでなく、「君はどう思う?」「どうすれば解決できると思う?」といった問いかけを通じて、新入社員自身に考えさせる機会を作ることが、自律的な成長を促します。

オンボーディングの実施期間の目安

オンボーディングの実施期間に厳密な決まりはありませんが、一般的には入社後3ヶ月から1年程度を一つの目安として設定する企業が多く見られます。なぜなら、新入社員が組織に完全に適応し、自律的に業務を遂行できるようになるまでには、それ相応の時間が必要だからです。

期間を設定する際は、単に長さを決めるだけでなく、その期間をいくつかのフェーズに区切り、それぞれのフェーズで達成すべき目標を明確にすることが重要です。これにより、計画的かつ効果的なサポートが可能になります。

以下に、期間をフェーズ分けした一般的なモデルと、各フェーズでの目標・施策例を示します。

| フェーズ | 期間の目安 | 主な目標 | 具体的な施策例 |

|---|---|---|---|

| フェーズ0:入社前 | 内定~入社日まで | ・内定辞退の防止 ・入社への期待感醸成 ・入社前後のギャップ最小化 |

・内定者懇親会、座談会 ・社内報や社内SNSへの招待 ・配属予定先の上司やメンターとの面談 |

| フェーズ1:適応期 | 入社後~1ヶ月 | ・会社のルールや文化の理解 ・基本的な業務の流れの習得 ・チームメンバーとの顔と名前の一致 ・相談できる関係性の構築 |

・入社時研修(理念、事業、制度など) ・部署・チームへの紹介、挨拶回り ・メンター制度の開始 ・週1回の1on1ミーティング |

| フェーズ2:実践期 | 1ヶ月~3ヶ月 | ・担当業務の独力での遂行 ・小さな成功体験の積み重ね ・目標設定(OKRなど)と進捗確認 ・部署内での人脈拡大 |

・OJTによる実践的な業務指導 ・目標設定面談 ・定期的なフィードバック ・他部署との合同ランチ会 |

| フェーズ3:自走・貢献期 | 3ヶ月~6ヶ月 | ・自律的な業務改善や提案 ・担当領域における貢献 ・より広い範囲での人脈構築 ・キャリアプランの意識 |

・より裁量の大きい業務の付与 ・フォローアップ研修 ・月1回の1on1ミーティング ・キャリア面談 |

| フェーズ4:定着・発展期 | 6ヶ月~1年 | ・安定的なパフォーマンスの発揮 ・後輩指導への関与 ・組織へのさらなる貢献 ・エンゲージメントの定着 |

・半年~1年間の振り返り面談 ・次のステップに向けた目標設定 ・社内プロジェクトへの参加機会提供 ・メンターとしての役割打診 |

重要なのは、これらのフェーズを一過性のイベントで終わらせず、継続的なプロセスとして捉えることです。特に、新卒採用者と中途採用者では、オンボーディングに求められる内容や期間が異なります。中途採用者は即戦力としての期待が高い一方で、前職の文化との違いに戸惑うことも少なくありません。それぞれの特性に合わせて、プログラムを柔軟にカスタマイズすることが成功の鍵となります。

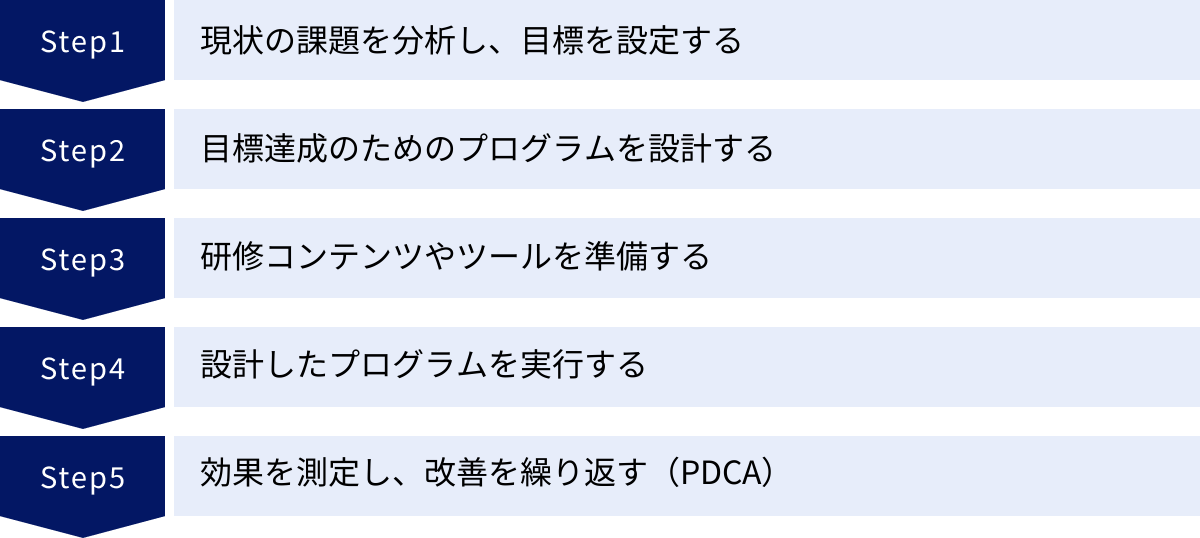

オンボーディング実施の流れを5ステップで解説

効果的なオンボーディングを導入するためには、場当たり的な施策の寄せ集めではなく、戦略的かつ体系的なアプローチが求められます。ここでは、オンボーディングを企画し、実行、改善していくまでの一連の流れを、実践的な5つのステップで解説します。

① 現状の課題を分析し、目標を設定する

最初のステップは、自社の人材育成における現状を正確に把握し、課題を明らかにすることです。まずは、以下のような定量的・定性的なデータを収集・分析し、どこに問題があるのかを特定します。

- 定量的データ:

- 新入社員の早期離職率(入社1ヶ月、3ヶ月、1年など)

- 部署別の定着率

- 新入社員が一人で業務を遂行できるようになるまでの平均期間

- 採用コスト、教育コスト

- 定性的データ:

- 新入社員や離職者へのアンケート、ヒアリング結果(離職理由、入社後のギャップなど)

- OJT担当者や現場の管理職へのヒアリング(育成上の課題、負担感など)

- 既存の研修プログラムに対する満足度調査

これらの分析から、「入社後3ヶ月以内の離職率が高い」「配属後のフォローが現場任せで、部署によって育成の質にばらつきがある」「テレワークの新人が孤立しがち」といった具体的な課題が浮かび上がってきます。

課題が明確になったら、次にオンボーディングによって何を達成したいのか、具体的な目標(KGI/KPI)を設定します。目標は、具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性がある(Relevant)、期限が明確(Time-bound)な「SMART」の原則に沿って設定することが望ましいです。

- 目標設定の例(KGI: 重要目標達成指標):

- 新卒社員の入社3年後定着率を80%に向上させる。

- 目標設定の例(KPI: 重要業績評価指標):

- 入社後3ヶ月以内の離職率を現在の10%から5%に低減する。

- 入社半年後のエンゲージメントサーベイのスコアを10%向上させる。

- 新入社員が独り立ちするまでの期間を平均4ヶ月から3ヶ月に短縮する。

この目標が、今後のプログラム設計の全ての基盤となります。

② 目標達成のためのプログラムを設計する

次に、設定した目標を達成するための具体的なオンボーディングプログラムの全体像を設計します。ここでは、「誰が」「いつ」「何を」「どのように」実施するのかを詳細に計画します。

- 期間とフェーズ分け: 前述の通り、オンボーディングの全体期間(例:1年間)を設定し、入社前、適応期、実践期などのフェーズに区切ります。

- 各フェーズのゴール設定: フェーズごとに、新入社員がどのような状態になっているべきか、具体的なゴールを設定します。(例:「適応期(〜1ヶ月)のゴールは、社内の主要人物を覚え、基本的な社内ツールを不自由なく使える状態になること」)

- コンテンツと施策の計画: 各フェーズのゴールを達成するために、どのようなコンテンツ(研修、マニュアルなど)や施策(面談、イベントなど)が必要かを洗い出します。

- 関係者の役割分担: 人事部、経営層、配属先上司、OJT担当者、メンターなど、各関係者がどのタイミングで、どのような役割を担うのかを明確に定義します。

- 評価方法の決定: プログラムの効果をどのように測定するかをあらかじめ決めておきます。定期的なアンケート、面談でのヒアリング、KPIの定点観測などが考えられます。

この段階で、新入社員の入社から定着までの一連の体験を時系列で可視化する「オンボーディングマップ」や「ジャーニーマップ」を作成すると、関係者間でのイメージ共有が容易になり、施策の抜け漏れを防ぐことができます。

③ 研修コンテンツやツールを準備する

プログラムの全体像が固まったら、次はその計画を実行するために必要な具体的なコンテンツやツールを準備するフェーズに入ります。

- 研修コンテンツの作成・準備:

- 集合研修資料: 企業理念、事業内容、就業規則、ビジネスマナー、コンプライアンスなどに関するスライドや資料を準備します。

- 業務マニュアル: 配属先で必要となる業務手順書やFAQ、過去のトラブルシューティング集などを整備・更新します。動画マニュアルなども有効です。

- eラーニング教材: いつでもどこでも学習できるよう、基本的な知識を学べるeラーニングコンテンツを用意します。

- ウェルカムキット: 入社初日に渡す記念品、会社ロゴ入りグッズ、先輩からのメッセージカードなどを用意し、歓迎の意を伝えます。

- 各種ツールの導入・設定:

- コミュニケーションツール: SlackやMicrosoft Teamsなどのチャットツールに、新入社員専用のチャンネルや、気軽に質問できる雑談チャンネルなどを作成します。

- タレントマネジメントシステム: 新入社員のプロフィール、スキル、面談記録、目標などを一元管理し、関係者間で共有するためのツールを導入します。

- Web会議システム: オンラインでの研修や面談、懇親会を実施するためのツールを準備します。

- 関係者への説明とトレーニング:

- OJT担当者やメンターに対し、オンボーディングプログラムの全体像、各自の役割、指導のポイントなどを伝える説明会や研修を実施します。

コンテンツやツールは、一度作って終わりではありません。 新入社員からのフィードバックや、事業内容の変化に合わせて、継続的に見直し、アップデートしていくことが重要です。

④ 設計したプログラムを実行する

いよいよ、設計・準備したプログラムを実行に移します。このフェーズで重要なのは、計画通りに施策を進めつつも、現場の状況に応じて柔軟に対応することです。

- 計画に沿った実行: 入社前フォロー、入社時研修、配属、OJT、1on1ミーティング、各種イベントなどを、事前に定めたスケジュールに沿って着実に実行します。

- 進捗管理とモニタリング: 人事部がハブとなり、プログラム全体の進捗状況を管理します。新入社員の日報や週報、メンターからの報告、1on1の議事録などを通じて、新入社員一人ひとりの状況を注意深くモニタTリングします。

- コミュニケーションの活性化: 計画された施策だけでなく、偶発的なコミュニケーションが生まれるような働きかけも重要です。ランチ会や部活動の紹介、社内イベントへの参加促進など、新入社員が組織に溶け込むきっかけを多角的に提供します。

- トラブルへの迅速な対応: 「新入社員が悩みを抱え込んでいる」「配属先での人間関係がうまくいっていない」といった問題の兆候を早期に察知し、人事部や上司、メンターが連携して迅速に対応します。

オンボーディングは人事部だけの仕事ではなく、全社的なプロジェクトです。 実行フェーズでは、関係部署との密な連携が特に重要になります。定期的な情報共有ミーティングなどを設定し、常に足並みを揃えておくことが成功の鍵です。

⑤ 効果を測定し、改善を繰り返す(PDCA)

最後のステップは、実行したオンボーディングプログラムの効果を測定・評価し、その結果をもとに改善を繰り返すことです。これは、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回し、プログラムを継続的に進化させていくための重要なプロセスです。

- Check(効果測定・評価):

- KPIの測定: ①で設定したKPI(離職率、定着率、エンゲージメントスコアなど)が、プログラム実施後にどのように変化したかを測定します。

- アンケートの実施: プログラム終了後、新入社員やOJT担当者、管理職など、各関係者に対してアンケートを実施し、満足度や課題点を収集します。

- ヒアリング・振り返り会: 個別のヒアリングやグループでの振り返り会を実施し、アンケートだけでは分からない具体的な意見や感想を収集します。

- Act(改善):

- Checkフェーズで得られたデータや意見をもとに、プログラムの課題点を洗い出します。「研修内容が実務と乖離していた」「メンターの負担が大きすぎた」「オンラインでのコミュニケーションが不足していた」などの課題に対し、具体的な改善策を立案します。

- 改善策を次回のオンボーディングプログラム(次のPlan)に反映させます。

このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることで、オンボーディングプログラムは年々洗練され、自社にとって最適な形へと進化していきます。オンボーディングに「完成形」はなく、常に改善を続ける姿勢が最も重要です。

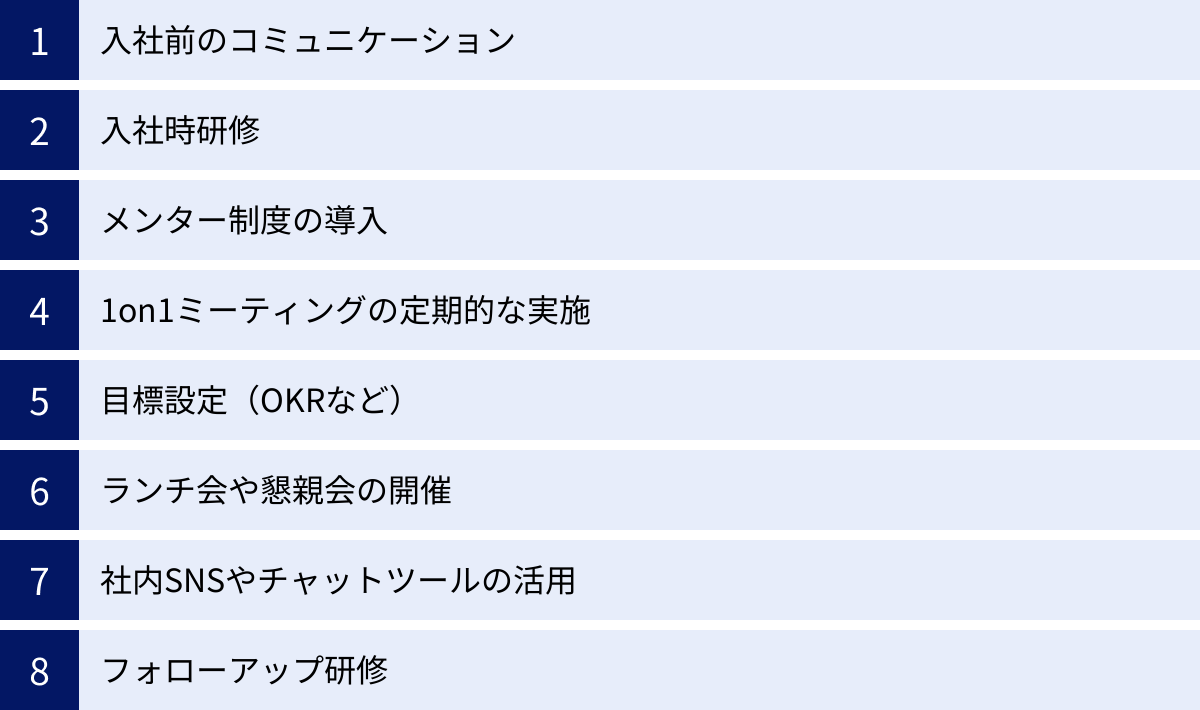

オンボーディングの具体的な施策例

オンボーディングプログラムは、様々な施策の組み合わせによって構成されます。ここでは、多くの企業で導入されている効果的な施策例を、時系列や目的別に紹介します。自社の課題や文化に合わせて、これらの施策を組み合わせてみましょう。

入社前のコミュニケーション

オンボーディングは、実は入社前から始まっています。内定から入社までの期間は、内定者が不安を感じやすく、内定辞退に繋がりやすい時期です。この期間に適切なコミュニケーションを取ることで、不安を解消し、入社へのモチベーションを高めることができます。

- 内定者懇親会・座談会: オンラインまたはオフラインで、内定者同士や先輩社員と交流する機会を設けます。同期との連帯感を育み、会社の雰囲気を知る良い機会となります。

- 社内報や社内SNSへの招待: 定期的に社内の様子や最新ニュースを伝えることで、会社への理解を深め、帰属意識を高めます。

- 配属予定先との接続: 配属先が決まっている場合は、上司やメンターとなる予定の社員と事前にオンラインで顔合わせをする機会を作ると、入社後のスムーズな立ち上がりに繋がります。

- 課題図書や事前学習: 業界知識や会社の歴史に関する書籍を読んでもらったり、簡単なeラーニングを受講してもらったりすることで、入社後の学習負担を軽減します。

入社時研修

入社直後に実施される研修は、社会人としての基礎や、その会社で働く上での土台を築く重要な期間です。知識のインプットだけでなく、同期との関係構築も大きな目的となります。

- 理念・ビジョン研修: 経営層が自ら登壇し、企業の存在意義や目指す未来を語ります。

- 事業内容・組織理解研修: 自社のビジネスモデルや各部署の役割を学び、会社全体の動きを理解します。

- コンプライアンス・情報セキュリティ研修: 企業人として守るべきルールを徹底します。

- ビジネスマナー研修: 名刺交換や電話応対、メール作成など、基本的なビジネススキルを習得します。

- 製品・サービス研修: 自社が提供する製品やサービスへの理解を深めます。

メンター制度の導入

業務上の指導を行うOJT担当者とは別に、年齢の近い他部署の先輩社員などが「メンター」となり、業務以外の悩みやキャリアの相談に乗る制度です。新入社員にとっては、利害関係のない第三者に気軽に相談できる心理的な安全基地となり、精神的な孤立を防ぐ上で非常に効果的です。メンター自身にとっても、傾聴力や後輩育成スキルを磨く良い機会となります。

1on1ミーティングの定期的な実施

上司と部下が1対1で対話するミーティングを、週に1回〜月に1回程度の頻度で定期的に実施します。 進捗確認や業務の相談だけでなく、部下のコンディションやキャリアについての対話、プライベートな雑談なども含め、オープンなコミュニケーションの場とすることが重要です。これにより、信頼関係を構築し、課題の早期発見・早期解決に繋げることができます。

目標設定(OKRなど)

会社の目標と個人の目標を連動させる目標管理手法(OKR: Objectives and Key Results など)を導入します。 自分の仕事が会社のどの目標に、どのように貢献しているのかが明確になることで、仕事の意義を実感し、モチベーションを高めることができます。挑戦的でワクワクするような目標を上司と対話しながら設定することがポイントです。

ランチ会や懇親会の開催

業務から離れたリラックスした雰囲気でのコミュニケーションは、人間関係を円滑にする上で欠かせません。配属部署のメンバーとのウェルカムランチや、部署を横断したシャッフルランチ、オンラインでの雑談会などを定期的に開催し、公式な場では見えないお互いの人柄を知る機会を意図的に作り出しましょう。

社内SNSやチャットツールの活用

SlackやTeamsなどのツールに、新入社員専用のチャンネルや、趣味のチャンネル、気軽に質問できる「#教えて先輩」のようなチャンネルを作成します。 テレワーク環境下でも、非同期的なコミュニケーションを活性化させ、偶発的な交流や知識の共有を促すことができます。

フォローアップ研修

入社後3ヶ月、半年、1年といった節目で、同期入社のメンバーが再び集まるフォローアップ研修を実施します。これまでの業務を振り返り、成功体験や失敗談を共有することで、互いの成長を確認し、刺激し合うことができます。また、入社時には分からなかった新たな課題や悩みを共有し、解決策を学ぶ場としても機能します。

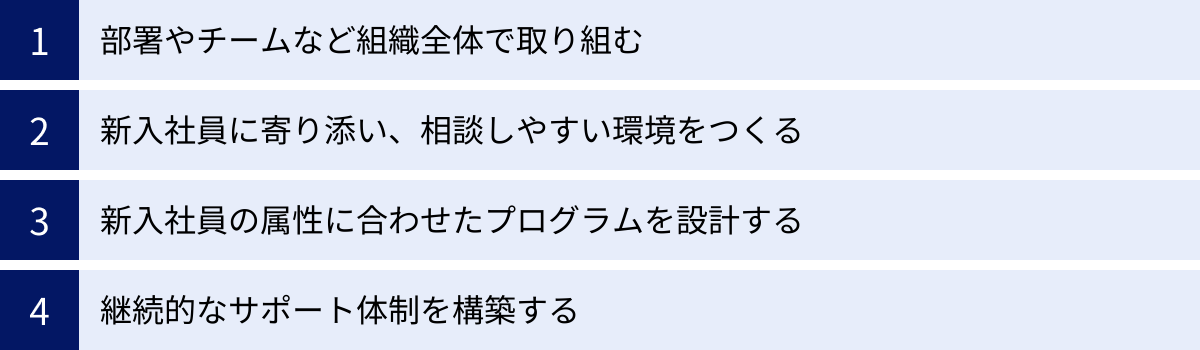

オンボーディングを成功させるためのポイント

これまで見てきたように、オンボーディングは多岐にわたる施策の集合体です。これらの施策を効果的に機能させ、オンボーディング全体を成功に導くためには、いくつかの重要な心構えや組織としての姿勢が求められます。

部署やチームなど組織全体で取り組む

オンボーディングの成否は、人事部だけの努力では決まりません。経営層、管理職、現場の先輩社員、そして人事部が一体となり、全社的なプロジェクトとして取り組む姿勢が不可欠です。

- 経営層のコミットメント: 経営層がオンボーディングの重要性を理解し、その方針を明確に社内外に発信することが全ての出発点です。必要なリソース(人、モノ、カネ)を確保し、自らも研修に登壇するなど、積極的に関与する姿勢を示します。

- 管理職の役割: 配属先の管理職は、新入社員の受け入れと育成の最終責任者です。OJT担当者やメンター任せにせず、自らも定期的に1on1ミーティングを行い、新人の状況を把握し、成長を支援する責任があります。

- 現場社員の協力: 新人育成は特定の担当者だけの仕事ではありません。「部署全員で新しい仲間を育てる」という文化を醸成し、誰もが気軽に声をかけ、サポートし合える雰囲気を作ることが重要です。

「新人は組織の鏡」とも言われます。新入社員の受け入れ体制は、その組織の文化や成熟度を映し出すものです。組織全体で歓迎し、育てるという共通認識を持つことが、成功への第一歩となります。

新入社員に寄り添い、相談しやすい環境をつくる

新入社員は、新しい環境で大きな期待を抱くと同時に、強い不安やプレッシャーを感じています。「こんなことを聞いたら馬鹿にされないだろうか」「失敗したら怒られるかもしれない」といった恐怖心は、彼らの挑戦意欲や成長の芽を摘んでしまいます。

オンボーディングを成功させるためには、新入社員が安心して何でも話せる「心理的安全性」の高い環境を構築することが極めて重要です。心理的安全性とは、組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対してでも安心して発言できる状態のことです。

- 失敗を許容する文化: 失敗は学びの機会であると捉え、挑戦したことを称賛する文化を育みます。

- 「聞く」姿勢を徹底する: 上司や先輩は、指示やアドバイスをする前に、まずは新入社員の話を真摯に聴く(傾聴する)ことを心がけます。

- 感謝と承認の言葉を伝える: 小さなことでも「ありがとう」「助かったよ」「その視点は面白いね」といったポジティブなフィードバックを積極的に行い、貢献を承認します。

- 相談チャネルを複数用意する: 直属の上司だけでなく、メンター、人事部、匿名の相談窓口など、複数の相談ルートを用意しておくことで、新入社員は悩みの内容に応じて相談先を選ぶことができます。

新入社員の属性に合わせたプログラムを設計する

「新入社員」と一括りにせず、それぞれの属性や背景に合わせた、柔軟で個別最適化された(パーソナライズされた)オンボーディングプログラムを設計することが求められます。

- 新卒採用と中途採用: 新卒社員には社会人としての基礎から教える必要がありますが、中途採用者には即戦力としての活躍が期待される一方で、前職のやり方とのアンラーニング(学習棄却)や企業文化への適応が課題となります。中途採用者向けのオンボーディングでは、会社のビジョンや独自のルール、人脈形成のサポートに重点を置く必要があります。

- 職種の違い: 営業職、エンジニア職、企画職など、職種によって求められるスキルや知識、働き方は大きく異なります。全社共通のプログラムに加え、各職種に特化した専門的なオンボーディングプログラムを用意することが効果的です。

- 多様なバックグラウンド: 外国籍の社員や、育児・介護と両立しながら働く社員など、多様な背景を持つ人材が増えています。言語のサポートや、柔軟な働き方への配慮など、インクルーシブな視点を取り入れたプログラム設計が重要です。

画一的なプログラムを押し付けるのではなく、一人ひとりの経験やスキル、キャリア志向に寄り添ったアプローチが、個人のポテンシャルを最大限に引き出します。

継続的なサポート体制を構築する

オンボーディングは、入社後数ヶ月で終わる短期的なイベントではありません。新入社員が完全に組織の一員として自走できるようになるまで、長期的な視点でサポートを続ける仕組みを構築することが不可欠です。

入社直後の手厚いサポートが途切れた途端に、孤独感を感じてしまう「3ヶ月の壁」や「1年の壁」といった現象も指摘されています。

- 定期的な接点の維持: 入社後も、1on1ミーティングやフォローアップ研修、キャリア面談などを定期的に実施し、継続的に関与し続けます。

- PDCAサイクルの徹底: 前述の通り、実施したプログラムの効果を常に測定・評価し、新入社員や現場からのフィードバックを元に改善を繰り返します。

- 卒業生の活用: オンボーディングプログラムを「卒業」した社員に、次年度はメンターや研修のサポーターとして関わってもらうことで、経験の継承とプログラムの質の向上に繋がります。

オンボーディングは、一度導入したら終わりではなく、組織の成長とともに進化し続ける「生き物」です。 この継続的な改善プロセスこそが、企業の持続的な人材育成力の源泉となります。

オンボーディングに活用できるおすすめツール3選

効果的なオンボーディングを効率的に実施するためには、テクノロジーの活用が欠かせません。ここでは、新入社員の受け入れから定着、活躍までを支援する代表的なツールを3つ紹介します。

| ツール名 | 提供会社 | 特徴 |

|---|---|---|

| HRMOS(ハーモス) | 株式会社ビズリーチ | 採用管理から入社手続き、目標管理、評価まで、人材マネジメントを一気通貫でサポート。入社者の情報をシームレスに連携可能。 |

| カオナビ | 株式会社カオナビ | 顔写真付きのデータベースで人材情報を直感的に把握。アンケートやエンゲージメント測定機能で、新人のコンディションを可視化。 |

| wellday | wellday株式会社 | Slack等のデータをAIが解析し、従業員のコンディションを可視化。バーンアウトの兆候などを早期に検知し、特にテレワーク下の孤立防止に有効。 |

① HRMOS(ハーモス)

株式会社ビズリーチが提供する「HRMOS(ハーモス)」シリーズは、採用から入社後のタレントマネジメントまで、人材に関する業務を幅広くカバーするクラウドサービスです。

オンボーディングにおいては、「HRMOS採用」で管理していた候補者の情報を、入社後に「HRMOSタレントマネジメント」へシームレスに連携できる点が大きな強みです。これにより、採用段階で把握していた候補者のスキルや経験、志向性といった情報を、配属先の上司やメンターが引き継ぎ、一人ひとりに合わせた育成計画を立てやすくなります。また、目標管理(MBO/OKR)や評価、1on1の記録なども一元管理できるため、新入社員の成長プロセスを可視化し、継続的なフォローアップに役立ちます。(参照:株式会社ビズリーチ HRMOS公式サイト)

② カオナビ

株式会社カオナビが提供する「カオナビ」は、その名の通り、顔写真が並ぶ直感的なインターフェースで社員情報を一元管理できるタレントマネジメントシステムです。

新入社員のプロフィールやスキル、経歴などを顔写真と共に登録することで、配属先の上司やメンバーが早く顔と名前を覚え、キャラクターを把握するのに役立ちます。特に、テレワーク中心で対面の機会が少ない場合に有効です。また、柔軟に設計できるアンケート機能を使えば、入社後のコンディションチェックやプログラムへの満足度調査などを手軽に実施できます。これらのデータを時系列で分析することで、エンゲージメントの変化を捉え、適切なタイミングでのフォローを可能にします。(参照:株式会社カオナビ公式サイト)

③ wellday

wellday株式会社が提供する「wellday」は、SlackやMicrosoft Teams、Google Workspaceなどのコミュニケーションデータやカレンダー情報をAIが解析し、従業員のコンディションを可視化するというユニークなアプローチのツールです。

特にテレワーク環境下のオンボーディングにおいて、新入社員が孤立していないか、業務負荷が高すぎないか、といった見えにくい課題をデータに基づいて把握できる点が強みです。例えば、特定のメンバーからの発信が急に減ったり、深夜の稼働が増えたりといったバーンアウト(燃え尽き症候群)の兆候を早期に検知し、上司や人事にアラートを出すことができます。これにより、問題が深刻化する前に、1on1ミーティングの設定などの具体的なアクションに繋げることが可能です。(参照:wellday株式会社公式サイト)

これらのツールはあくまで支援的な役割です。ツールを導入するだけでオンボーディングが成功するわけではありません。自社の課題を明確にし、目的に合ったツールを選定し、それを活用する文化を醸成することが重要です。

まとめ

本記事では、「オンボーディング」について、その定義から目的、メリット、具体的な進め方や成功のポイントまで、幅広く解説してきました。

改めて重要なポイントを整理すると、以下のようになります。

- オンボーディングとは、新入社員が組織にスムーズに適応し、定着・活躍できるよう支援する、中長期的な育成プロセスである。

- その背景には、人材の流動化、人手不足、働き方の多様化といった社会的な変化がある。

- 主な目的は、「早期離職の防止」「即戦力化の促進」「エンゲージメントの向上」の3点に集約される。

- 企業にとっては、「コスト削減」「生産性向上」「既存社員の成長」「企業理念の浸透」など、多くのメリットがある。

- 導入・運用にあたっては、「既存社員の負担」「コストと時間」「一方的な情報提供」といった点に注意が必要。

- 成功のためには、「組織全体で取り組むこと」「心理的安全性を確保すること」「個別最適化されたプログラムであること」「継続的に改善すること」が鍵となる。

オンボーディングは、もはや単なる人事施策の一つではありません。変化が激しく、人材獲得競争がますます熾烈になるこれからの時代において、企業の持続的な成長を支える根幹的な経営戦略であると言えます。

これからオンボーディングの導入を検討される企業様は、まずは自社の現状分析から始めてみてください。そして、この記事で紹介したステップや施策例を参考に、自社に合った、血の通ったオンボーディングプログラムを構築していくことをお勧めします。新しい仲間を温かく迎え入れ、共に成長していく文化を築くことが、未来の競争力に繋がるはずです。