障害者雇用促進法は、障害のある方の職業生活における自立を促進し、共生社会を実現するための重要な法律です。この法律は社会情勢の変化に対応するため、定期的に改正が行われています。特に2024年4月1日からは、法定雇用率の引き上げをはじめとする複数の重要な改正が施行され、多くの企業にとって対応が急務となっています。

この記事では、障害者雇用促進法の基本的な目的から、2024年の最新改正内容、企業に求められる具体的な義務、そして今後の法改正のスケジュールまで、専門的な情報を初心者にも分かりやすく、網羅的に解説します。人事・労務担当者の方はもちろん、経営層の方も、自社の取り組みを見直し、適切な対応を進めるための指針としてご活用ください。

目次

障害者雇用促進法とは

障害者雇用促進法、正式名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」と言います。この法律は、単に障害のある方を雇用することだけを目的としているわけではありません。その根底には、すべての人が障害の有無にかかわらず、その能力と適性に応じて職業に就き、社会の一員として活躍できる「共生社会」の実現という大きな理念があります。

この章では、法律の基本的な目的と、その対象となる障害者の定義について詳しく解説し、法律の全体像を理解するための基礎を築きます。

法律の目的は障害者の職業の安定

障害者雇用促進法の最も重要な目的は、障害のある方の職業の安定を図ることです。これは、憲法が保障する「職業選択の自由」や「勤労の権利」を、障害のある方に対しても実質的に保障するための具体的な仕組みと言えます。

法律は、この目的を達成するために、大きく分けて以下の3つの柱を定めています。

- 雇用義務に基づく雇用の促進: 一定規模以上の企業に対して、従業員数に一定の率(法定雇用率)を乗じた人数の障害者を雇用することを義務付けています。これは、障害者雇用に対する企業の社会的責任を明確化し、雇用機会そのものを創出するための根幹となる制度です。

- 雇用における差別の禁止と機会均等の確保: 募集・採用から、賃金、配置、昇進、教育訓練に至るまで、雇用に関するあらゆる場面で、障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止しています。また、障害のある方が能力を最大限に発揮できるよう、必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を提供することも事業主に義務付けています。これにより、障害の有無によってキャリア形成の機会が奪われることのないよう、機会の均等を確保します。

- 職業リハビリテーションの推進: 障害のある方が、個々の能力や希望に応じて円滑に就職し、職場で定着できるよう、専門的な支援を行う体制を整備しています。ハローワーク(公共職業安定所)や地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターといった専門機関が連携し、職業相談、職業訓練、職場適応支援など、一人ひとりの状況に合わせた「職業リハビリテーション」を提供します。

これらの措置は、単に「雇用の場」を提供するだけでなく、障害のある方が一人の職業人として尊重され、その能力を存分に発揮しながら、継続的かつ安定的に働き続けられる環境を社会全体で構築することを目指しています。法律の背景には、障害は個人の問題ではなく、社会の側に存在する様々な障壁(バリア)によって生み出されるものだという「社会モデル」の考え方があり、そのバリアを取り除くことが事業主、ひいては社会全体の責務であるという思想が貫かれています。

対象となる障害者の定義

障害者雇用促進法における「障害者」とは、法律で定められた特定の条件を満たす方を指します。基本的には、各種障害者手帳を所持していることが客観的な証明となります。企業が法定雇用率を算定する際に対象となるのは、以下の定義に該当する方々です。

身体障害者

身体障害者とは、「身体障害者手帳」の交付を受けている方を指します。身体障害者福祉法に定められた障害が対象となり、具体的には以下のような障害が含まれます。

- 視覚障害: 視力や視野に障害がある状態。

- 聴覚又は平衡機能の障害: 聞こえや体のバランスを保つ機能に障害がある状態。

- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害: 発声や言葉、食べ物を噛み砕く機能に障害がある状態。

- 肢体不自由: 手足や体幹の機能に永続的な障害がある状態。上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(脳性まひなど)が含まれます。

- 内部障害: 体の内部にある臓器の機能に障害がある状態。具体的には、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫、肝臓の機能障害が該当します。

これらの障害の程度によって、手帳には1級から6級(障害の種類によっては7級まで)の等級が記載されています。このうち、1級および2級に該当する方、または3級の障害を2つ以上重複して持つ方などが「重度身体障害者」として扱われ、雇用率の算定において特別なカウント方法が適用されます。

知的障害者

知的障害者とは、知的障害があると判定された方を指します。客観的な証明としては、以下のいずれかに該当する必要があります。

- 療育手帳(地域により「愛の手帳」「みどりの手帳」など名称が異なる)を所持していること。

- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医、または障害者職業センターによって知的障害があると判定されたこと。

療育手帳は、多くの場合、障害の程度に応じて「A(最重度・重度)」や「B(中度・軽度)」といった区分が設けられています。このうち、重度(Aなど)と判定された方が「重度知的障害者」として扱われ、身体障害者同様、雇用率算定上で優遇されます。

精神障害者

精神障害者とは、「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている方を指します。この手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを証明するものです。対象となる精神疾患には以下のようなものが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。

- 統合失調症

- 気分(感情)障害(うつ病、双極性障害など)

- てんかん

- 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症

- 高次脳機能障害

- 発達障害(自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、学習障害など)

- その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

特に、近年では発達障害のある方も精神障害者保健福祉手帳を取得し、障害者雇用枠で就職するケースが増えています。

精神障害者保健福祉手帳にも1級から3級までの等級があり、障害の程度を示しています。ただし、雇用率の算定において「重度」という区分はありません。その代わりに、特定の要件を満たす精神障害者を雇用した場合に、算定上で特例が適用される制度が設けられています。

これらの定義を正しく理解することは、企業が法定雇用率を正確に計算し、適切な採用活動を行う上で不可欠です。

【2024年4月施行】障害者雇用促進法の3つの改正ポイント

2024年4月1日に施行された改正障害者雇用促進法は、企業の人事戦略に直接的な影響を与える重要な変更を含んでいます。今回の改正は、障害のある方のさらなる社会参加を促進し、より多様な働き方を実現することを目的としています。

ここでは、特に企業が押さえておくべき「法定雇用率の引き上げ」「短時間労働者の算定」「除外率の引き下げ」という3つの大きな改正ポイントについて、その背景や企業に与える影響を交えながら詳しく解説します。

① 法定雇用率の引き上げ

今回の改正で最も影響が大きいのが、民間企業における法定雇用率の引き上げです。

| 改正前(~2024年3月) | 改正後(2024年4月~) |

|---|---|

| 2.3% | 2.5% |

(参照:厚生労働省「令和6年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」)

この0.2ポイントの引き上げにより、企業が雇用すべき障害者の人数が増加します。具体的には、これまで障害者を1人雇用する義務があったのは「従業員43.5人以上」の企業でしたが、2024年4月からは「従業員40.0人以上」の企業が対象となりました。これにより、新たに対象となる中小企業が大幅に増加し、これまで障害者雇用を直接の義務として意識してこなかった企業も、本格的な取り組みを開始する必要に迫られています。

【なぜ引き上げられたのか?】

法定雇用率は、少なくとも5年ごとに、国内の労働者数や障害のある労働者数の状況を考慮して見直されることになっています。今回の引き上げは、主に以下の2つの背景に基づいています。

- 雇用される障害者数の増加: 近年の企業の努力や社会全体の意識向上により、実際に雇用されている障害者の数は年々増加しています。この実績を反映し、さらなる雇用拡大を目指すために率が引き上げられました。

- 算定基礎の見直し: 2018年度から、それまで算定基礎に含まれていなかった精神障害者が加えられ、経過措置が取られていました。社会全体で精神障害への理解が深まり、雇用が進んできたことを受け、本格的に雇用率へ反映させる段階に来たことも、引き上げの一因です。

【企業への影響と対策】

法定雇用率が2.5%になったことで、例えば従業員1,000人の企業の場合、雇用義務のある障害者の数は23人から25人へと2人増加します。従業員40人~80人未満の企業では、新たに1人の雇用義務が発生することになります。

この変更に対し、企業は以下のような対策を講じる必要があります。

- 自社の雇用義務人数の再計算: まずは、自社の常用労働者数に新しい法定雇用率(2.5%)を乗じて、雇用すべき障害者の人数を正確に把握することが第一歩です。

- 採用計画の見直し: 雇用義務人数が不足している場合は、新たな採用計画を策定・実行する必要があります。どのような部署で、どのような業務を担ってもらうか(職務の切り出し)を具体的に検討し、計画的な採用活動を開始しなければなりません。

- 中長期的な人材戦略への組み込み: 障害者雇用を、単なる「義務の達成」と捉えるのではなく、多様な人材が活躍できる組織を作るダイバーシティ&インクルージョン戦略の一環として位置づけることが重要です。

② 短時間労働者の実雇用率への算定

2つ目の大きな改正点は、障害者雇用の門戸を広げ、より柔軟な働き方を後押しするためのものです。これまで、実雇用率の算定対象となるのは、週の所定労働時間が20時間以上の障害者に限られていました。

しかし、2024年4月からは、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の短時間で働く精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者について、1人をもって「0.5人」として実雇用率に算定できるようになりました。

【この改正の目的は?】

障害の特性や体力的な理由から、週20時間以上のフルタイムに近い勤務が難しいものの、短時間であれば能力を発揮して働きたいと希望する障害者は少なくありません。特に精神障害のある方などは、体調の波に合わせて、まずは短い時間から働き始めたいというニーズが高い傾向にあります。

この改正は、そうした方々の多様な就労ニーズに応え、社会参加の機会を拡大することを目的としています。企業側にとっても、これまで採用の対象としてこなかった短時間労働者を雇用することで、雇用率の達成に向けた選択肢が広がるというメリットがあります。

【企業が注意すべき点】

この新しい制度を活用するにあたり、企業は以下の点に注意が必要です。

- 対象者の限定: この「0.5人カウント」が適用されるのは、精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者に限定されます。軽度の身体障害者や知的障害者は対象外です。

- 適切な業務の提供: 短時間勤務であっても、その人が能力を発揮できるような業務内容を準備する必要があります。単純作業の切り出しだけでなく、専門性を活かせる業務の一部を担ってもらうなど、工夫が求められます。

- 労務管理と支援体制: 労働時間が短いからといって、支援が不要になるわけではありません。むしろ、安定して就労を継続できるよう、定期的な面談や体調への配慮、コミュニケーションの工夫といったきめ細やかなサポートが重要になります。

この改正は、企業に対して「フルタイムか、ゼロか」という二者択一ではなく、個々の能力や特性に合わせた多様な働き方をデザインする柔軟な発想を求めていると言えるでしょう。

③ 除外率の引き下げ

3つ目のポイントは、「除外率制度」の見直しです。除外率制度とは、船員や建設作業員など、職務の性質上、障害のある方の就業が一般的に困難であると認められる特定の業種について、法定雇用率を算定する際の基礎となる労働者数から、一定の割合(除外率)を控除できるという特例措置です。

この制度により、対象業種の企業は、実質的に障害者の雇用義務が軽減されていました。しかし、この制度は「障害者の雇用は困難」という固定観念を助長しかねないとの指摘もあり、段階的に縮小・廃止する方向で議論が進められてきました。

その一環として、2024年4月1日から、すべての対象業種で除外率が一律10ポイント引き下げられました。

| 主な業種 | 改正前の除外率(~2024年3月) | 改正後の除外率(2024年4月~) |

|---|---|---|

| 非鉄金属製造業、道路貨物運送業など | 20% | 10% |

| 建設業、鉄鋼業、港湾運送業など | 30% | 20% |

| 林業 | 40% | 30% |

| 採石業、砂利採取業 | 45% | 35% |

| 船舶による旅客・貨物運送事業 | 80% | 70% |

(参照:厚生労働省「障害者雇用率制度について」)

【企業への影響】

除外率が引き下げられると、法定雇用障害者数を計算する際の分母(基準となる労働者数)が大きくなるため、雇用しなければならない障害者の人数が増加します。

例えば、従業員1,000人の建設業の企業の場合、

- 改正前:(1,000人 – 1,000人 × 30%) × 2.3% = 16.1人 → 16人

- 改正後:(1,000人 – 1,000人 × 20%) × 2.5% = 20.0人 → 20人

となり、雇用義務が4人も増加する計算になります。

これまで除外率の恩恵を受けてきた業種の企業にとっては、法定雇用率の引き上げと相まって、非常に大きなインパクトのある改正です。事務職や管理部門だけでなく、現場においても障害のある方が活躍できる職務を新たに創出(職務の切り出し)していくなど、より積極的かつ抜本的な取り組みが求められます。

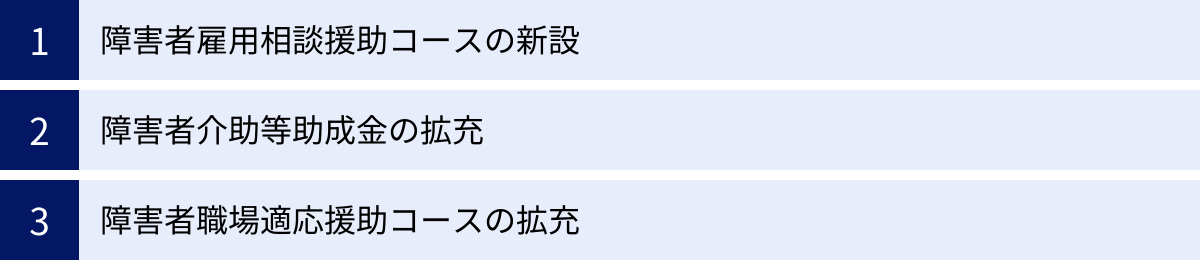

【2024年4月施行】助成金制度の改正点

障害者雇用促進法の改正と連動して、企業が障害者雇用に取り組む際の経済的負担を軽減し、その活動を後押しするための助成金制度も拡充・見直しが行われています。2024年4月からは、特に障害のある方の職場定着や、多様な働き方の支援に焦点を当てた改正が実施されました。

これらの助成金を効果的に活用することは、企業の持続可能な障害者雇用体制を構築する上で非常に重要です。ここでは、新設された助成金と、内容が拡充された主な助成金について解説します。

新設された助成金

2024年度から、企業の相談体制の整備を支援する新たな助成金が創設されました。

■ 障害者雇用安定助成金(障害者雇用相談援助コース)の新設

障害のある方が職場で直面する課題は多様であり、専門的な知識を持つ相談員によるサポートが定着の鍵となります。このコースは、企業が障害者の雇用管理に関する相談援助体制を整備し、専門の相談員を配置して継続的な支援を行った場合に、その費用の一部を助成するものです。

- 目的: 企業内に専門的な相談窓口を設置し、障害のある従業員が安心して働き続けられる環境を整えることを促進する。

- 助成内容: 相談援助事業を行うための計画を作成し、認定を受けた事業主が、対象となる障害者に対して相談援助を実施した場合、対象者1人あたり月額で一定額(例:中小企業で4万円)が支給されます。

- 活用のポイント: これまでは外部の支援機関に頼ることが多かった相談業務を、社内に根付かせるための大きなインセンティブとなります。プライバシーに配慮した相談室の設置や、専門研修を受けた担当者の配置など、質の高い相談体制を構築するための初期投資として活用できます。

(参照:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者雇用安定助成金(障害者雇用相談援助事業)のご案内」)

この助成金の創設は、国が「雇用すること」だけでなく、「雇用し、定着させ、活躍してもらうこと」をより一層重視している姿勢の表れと言えます。

拡充・見直しされた助成金

既存の助成金についても、2024年4月の法改正の趣旨を反映する形で、支給対象の拡大や要件の見直しが行われました。

■ 障害者介助等助成金の拡充

この助成金は、障害の特性に応じて、職場での介助や通勤の援助、手話通訳者の配置など、特別な配慮を行う際の費用を助成する制度です。

今回の改正では、週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く短時間労働者も、この助成金の対象に加えられました。これは、法改正で短時間労働者が雇用率に算定されるようになったことに伴う措置です。

- 拡充内容の例:

- 職場介助者の配置: 週10時間以上20時間未満で働く重度障害者等のために介助者を配置する場合も、助成の対象となります。

- 通勤援助: 自力での通勤が困難な週10時間以上20時間未満の労働者のために、送迎や介助を行う場合も費用が助成されます。

- 活用のポイント: 「短時間なら介助は不要だろう」という思い込みを捨て、個々のニーズに応じた支援を検討するきっかけになります。短時間労働者の採用と定着を促進するための具体的な支援策として、積極的に活用を検討しましょう。

■ 障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の拡充

このコースは、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を利用した場合に、その費用の一部を助成するものです。ジョブコーチは、障害者本人と企業の双方に働きかけ、円滑な職場適応をサポートする専門家です。

2024年度からは、支援計画の作成に関する助成が強化されるなど、より利用しやすい制度へと見直しが進められています。

- 活用のポイント: 特に精神障害や発達障害のある方の雇用において、ジョブコーチの支援は非常に効果的です。業務の進め方や職場内のコミュニケーションについて、専門的な第三者の視点から具体的なアドバイスを得られるため、受け入れ部署の負担を軽減し、早期離職を防ぐ効果が期待できます。

これらの助成金は、申請手続きが複雑な場合もあるため、まずは管轄のハローワークや、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部へ相談することをおすすめします。自社の状況に合った助成金を的確に選択し、活用することで、障害者雇用の質を大きく向上させることができます。

今後の改正スケジュール(2026年度まで)

障害者雇用促進法に関する制度改正は、2024年4月で終わりではありません。国は、共生社会の実現に向けたロードマップを明確に示しており、今後も段階的な変更が予定されています。企業は、目先の対応に追われるだけでなく、数年先を見越した中長期的な視点で人事戦略や採用計画を立てることが不可欠です。

ここでは、すでに公表されている2026年度までの主な改正スケジュールについて解説します。

2026年4月~:法定雇用率が2.7%へ引き上げ

2024年4月に2.5%へ引き上げられた民間企業の法定雇用率は、その2年後、2026年4月1日からさらに引き上げられ、「2.7%」となる予定です。

| 時期 | 民間企業の法定雇用率 | 対象となる事業主の規模 |

|---|---|---|

| ~2024年3月 | 2.3% | 従業員43.5人以上 |

| 2024年4月~ | 2.5% | 従業員40.0人以上 |

| 2026年4月~ | 2.7% | 従業員37.5人以上 |

(参照:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要」)

この2.7%への引き上げに伴い、障害者を1人以上雇用する義務が生じる事業主の範囲は、常用労働者「37.5人以上」の企業へとさらに拡大されます。

【企業が今から準備すべきこと】

2年後というとまだ先のように感じられるかもしれませんが、障害者雇用は一朝一夕に進むものではありません。特に、これまで対象外だった従業員30人台後半の企業にとっては、ゼロからのスタートとなります。

- 長期採用計画の策定: 2026年4月を見据え、いつまでに、何人の障害者を、どの部署で採用するのか、具体的なロードマップを作成することが重要です。2024年、2025年と段階的に採用を進める計画を立てましょう。

- 社内体制の構築: 採用活動と並行して、受け入れ部署の理解促進や相談窓口の設置など、社内の受け入れ体制を着実に整備していく必要があります。

- 外部支援機関との連携強化: ハローワークや地域の就労支援機関との関係を早期に構築し、自社にマッチする人材を紹介してもらえるよう、情報交換を密にしておくことが成功の鍵となります。

2024年の法改正への対応を、2026年に向けた準備期間の第一歩と位置づけ、計画的に取り組む姿勢が求められます。

2026年7月~:除外率の廃止

2024年4月に一律10ポイント引き下げられた除外率制度ですが、これはあくまで経過措置です。国は、職業の多様化や働き方の変化を踏まえ、特定の業種を一律に雇用義務の対象から一部除外する考え方自体を見直す方針を固めています。

そして、2026年7月1日(令和8年7月1日)をもって、除外率制度は完全に廃止される予定です。

(資料によっては「令和8年度中」と記載されている場合もありますが、厚生労働省の省令案では施行日が明記されています。)

【除外率廃止がもたらすインパクト】

除外率が廃止されると、建設業や運輸業、製造業など、これまで除外率が適用されていた業種は、他の業種と全く同じ基準で法定雇用率が適用されることになります。つまり、自社の全常用労働者数に、その時点の法定雇用率(2026年7月時点では2.7%)を乗じて、雇用義務人数を計算しなければなりません。

これは、対象業種の企業にとって極めて大きな変化です。2024年の引き下げ時以上に、雇用義務人数が大幅に増加する可能性があります。

【対象業種が取り組むべき課題】

除外率の廃止は、もはや「待ったなし」の課題です。対象となる企業は、従来の「現場作業は難しいから事務職で」という発想から脱却し、事業の中核をなす業務においても、障害のある方が活躍できる方法を模索する必要があります。

- 抜本的な職務の再設計(ジョブ・リエンジニアリング): 安全管理が徹底された環境下での軽作業、ICTを活用した遠隔での現場管理、ドローン操作による測量や点検、CADオペレーターなど、新たな技術も活用しながら、多様な人材が関われる職務を創出する。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)との連携: 社内のデジタル化を進めることで、身体的な制約があっても遂行可能な業務(データ入力、オンラインでの顧客対応、設計・開発など)を増やす。

- 安全教育と合理的配慮の徹底: 障害の特性を理解し、安全に働けるための教育プログラムや、個々に合わせた合理的配慮の提供体制を構築する。

これらの今後の改正スケジュールは、障害者雇用がもはや一部の企業や部署だけの課題ではなく、すべての企業にとって経営の根幹に関わる重要なテーマであることを示しています。社会の変化に乗り遅れることのないよう、早期の準備と戦略的な対応が不可欠です。

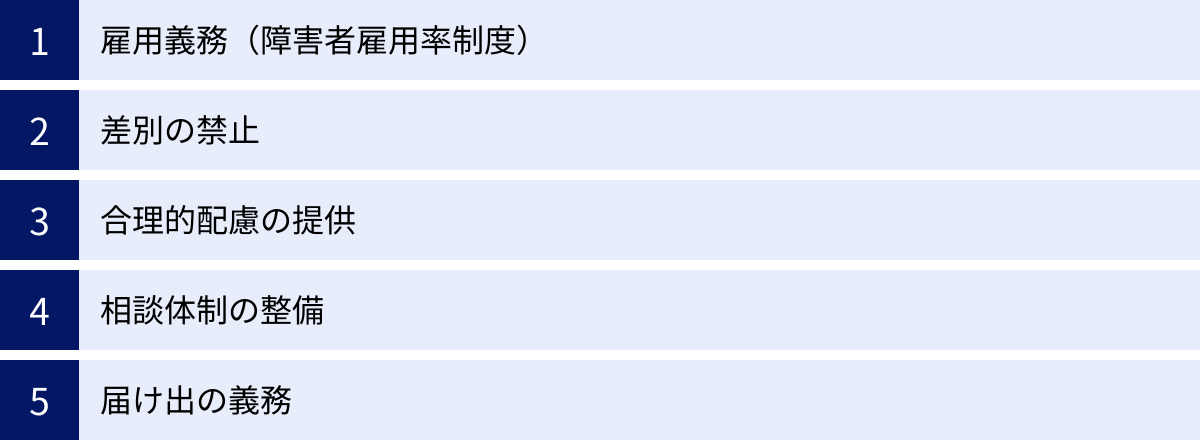

企業に義務付けられている5つのこと

障害者雇用促進法は、企業に対して単に障害者を雇用することだけを求めているわけではありません。障害のある方が他の従業員と等しく、その能力を発揮して働き続けられる環境を整備するために、法律は事業主に対していくつかの基本的な義務を課しています。

これらの義務を正しく理解し、遵守することは、コンプライアンスの観点からはもちろん、多様性を受け入れ、すべての従業員が働きやすい職場を作る上でも極めて重要です。ここでは、企業に課せられた5つの主要な義務について解説します。

① 雇用義務(障害者雇用率制度)

これは、障害者雇用促進法の根幹をなす最も基本的な義務です。常用労働者を一定数以上雇用する事業主は、その数に法定雇用率を乗じて得た人数以上の障害者を雇用しなければなりません。

- 対象事業主: 2024年4月1日時点で、常用労働者を40.0人以上雇用するすべての事業主(民間企業、国、地方公共団体など)。

- 法定雇用率: 2024年4月1日時点で、民間企業は2.5%。

- 目的: 障害のある方に安定した雇用の場を確保し、社会全体で雇用を支えるという社会的責任を事業主に課すもの。

この雇用義務を達成できない場合、後述する「障害者雇用納付金」の徴収対象となるなど、ペナルティが科せられます。この制度の詳しい計算方法などについては、後の章で改めて詳述します。

② 差別の禁止

法律は、障害を理由とする不当な差別的取扱いを明確に禁止しています。これは、募集・採用から退職に至るまで、雇用に関するあらゆる段階に適用されます。

- 差別の定義: 障害者であることを理由に、採用を拒否したり、他の従業員よりも不利な条件(低い賃金、昇進・昇格の機会を与えないなど)を課したりすること。

- 具体例(禁止される行為):

- 「障害のある方は応募できません」と明示する、または示唆すること。

- 障害があるという理由だけで、面接の機会を与えなかったり、採用選考から一律に除外したりすること。

- 同じ業務に従事しているにもかかわらず、障害があるという理由だけで賃金を低く設定すること。

- 研修や教育訓練、福利厚生施設の利用などにおいて、障害があることを理由に不利な扱いをすること。

- 障害があることを理由に、解雇や退職勧奨を行うこと。

この差別の禁止は、事業主の「義務」であり、「努力義務」ではありません。違反した場合は、行政指導や勧告の対象となり、従わない場合は企業名が公表されることもあります。

③ 合理的配慮の提供

差別の禁止と並んで、現代の障害者雇用における最も重要な義務の一つが「合理的配慮の提供」です。これは、障害のある従業員から、働く上での障壁(バリア)を取り除くための何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、事業主が「過重な負担」にならない範囲で、必要な配慮を提供しなければならないという義務です。

- 合理的配慮の考え方: 障害は個人の側だけでなく、社会や環境の側にあるバリアとの相互作用で生じるという「社会モデル」に基づいています。そのバリアを個々の状況に応じて取り除くのが合理的配慮です。

- プロセス:

- 障害のある本人から配慮を求める意思表明がある。

- 事業主は、本人の意向を十分に聞き、どのような配慮が必要か話し合う(建設的対話)。

- 事業への影響や費用などを考慮し、過重な負担にならない範囲で、具体的な配慮措置を決定・実施する。

- 過重な負担とは: 事業への影響の程度、実現の困難度、費用・負担の程度、企業の規模などを総合的に考慮して、個別の事案ごとに客観的に判断されます。提供が難しい場合でも、その理由を本人に丁寧に説明し、代替案を検討する努力が求められます。

具体的な配表の例については、後の章で詳しく解説します。この義務は、画一的な対応ではなく、一人ひとりの障害の特性や状況に合わせた個別最適な対応を企業に求めています。

④ 相談体制の整備

障害のある従業員が職場で直面する様々な悩みや困難について、安心して相談できる体制を整えることも事業主の義務です。これは「苦情処理・紛争解決援助」として法律に定められています。

- 求められること:

- 相談窓口の設置: 障害のある従業員からの相談に対応する担当者や部署を明確に定めること。人事部や総務部が担当することが多いですが、専門の担当者を置くことも有効です。

- プライバシーの保護: 相談内容や障害に関する情報が、本人の許可なく他の従業員に漏れることのないよう、プライバシー保護のルールを徹底すること。

- 迅速かつ適切な対応: 相談を受けた際には、誠実に対応し、解決に向けた努力を行うこと。必要に応じて、本人、所属部署の上司、産業医などと連携して問題解決を図ります。

相談窓口が形骸化せず、実際に機能するためには、全社的な周知と、相談担当者への適切な研修が不可欠です。従業員が「ここに相談すれば大丈夫」と思える信頼関係を築くことが、問題の早期発見と解決、ひいては職場定着に繋がります。

⑤ 届け出の義務

法定雇用率の対象となる事業主は、自社の障害者雇用状況を国に報告する義務があります。これは通称「ロクイチ報告」と呼ばれています。

- 報告内容: 毎年6月1日時点での、常用労働者の総数、雇用している障害者の人数、障害種別、労働時間などを所定の様式で報告します。

- 報告先: 事業所の所在地を管轄するハローワーク。

- 対象事業主: 常用労働者を40.0人以上(2024年4月時点)雇用する事業主。

- 目的: 国が全国の障害者雇用状況を正確に把握し、施策の立案や指導に活用するための基礎資料となります。

この報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合は、法律に基づき罰則(30万円以下の罰金)が科される可能性があります。

これらの5つの義務は、企業が障害者雇用を推進する上での土台となります。これらを着実に実行することが、法的責任を果たすだけでなく、真にインクルーシブな職場環境を実現するための第一歩です。

障害者雇用率制度(法定雇用率)を詳しく解説

企業の障害者雇用における最も基本的な義務が「障害者雇用率制度」です。法定雇用率を達成することは、多くの企業にとって重要な経営課題の一つとなっています。しかし、その計算方法はやや複雑で、「常用労働者」の定義や障害者の「カウント方法」など、正確に理解しておくべきポイントがいくつかあります。

この章では、障害者雇用率制度の仕組みについて、対象となる事業主、具体的な雇用率、そして雇用人数の計算方法を詳しく解説します。

対象となる事業主

法定雇用率に基づく雇用義務の対象となるのは、一定数以上の「常用労働者」を雇用する事業主です。この「常用労働者」の定義が非常に重要です。

常用労働者とは、1年を超えて雇用される者(見込みを含む)を指します。雇用契約の名称(正社員、契約社員、嘱託、パート、アルバイトなど)は関係ありません。具体的には、以下のいずれかに該当する労働者は、原則として常用労働者としてカウントされます。

- 雇用期間の定めがない労働者

- 1年を超える雇用期間が定められている労働者

- 過去1年を超える期間にわたって雇用されている、または採用時から1年を超えて雇用されると見込まれる労働者(日雇い、試用期間中の者なども含む)

さらに、常用労働者はその週の所定労働時間によって、カウント方法が異なります。

- 週の所定労働時間が20時間以上の労働者: 1人としてカウント

- 週の所定労働時間が20時間未満の労働者: 常用労働者数にはカウントしない(ただし、雇用保険の適用対象となる場合がある)

この常用労働者の総数を基に、雇用義務があるかどうかが判断されます。2024年4月1日からは、法定雇用率が2.5%に引き上げられたことに伴い、常用労働者を40.0人以上雇用する事業主が義務の対象となっています。

(計算式: 1人 ÷ 2.5% = 40人)

企業規模ごとの法定雇用率

法定雇用率は、事業主の種類によって異なります。これは、それぞれの組織が持つ社会的責任や公共性の度合いを考慮したものです。2024年4月1日時点での法定雇用率は以下の通りです。

| 事業主の種類 | 法定雇用率 | 概要 |

|---|---|---|

| 民間企業 | 2.5% | 一般的な株式会社、合同会社、個人事業主など。 |

| 国、地方公共団体 | 2.8% | 中央省庁、都道府県庁、市町村役場など。 |

| 都道府県等の教育委員会 | 2.7% | 公立の小中学校、高校、特別支援学校などを管轄。 |

| 特殊法人等 | 2.8% | 日本年金機構、日本放送協会(NHK)などの独立行政法人や特殊法人。 |

(参照:厚生労働省「障害者雇用率制度について」)

企業の人事担当者は、自社が民間企業に該当することを前提に、法定雇用率「2.5%」という数値を正確に覚えておく必要があります。この率を用いて、自社が雇用すべき障害者の人数(法定雇用障害者数)を算出します。

法定雇用障害者数の計算式:

(常用労働者数 + 短時間労働者数 × 0.5) × 法定雇用率

※計算結果に小数点以下の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

雇用する障害者人数のカウント方法

法定雇用率を達成しているかどうかを判断するための「実雇用率」を計算する際には、雇用している障害者の人数を単純に合計するわけではありません。障害の程度や週の所定労働時間によって、1人の障害者を0.5人、1人、あるいは2人としてカウントするルールが定められています。

週所定労働時間によるカウントの違い

まず、基本的なカウント方法は、その障害のある従業員の週の所定労働時間によって決まります。

| 週の所定労働時間 | カウント | 備考 |

|---|---|---|

| 30時間以上 | 1人 | いわゆるフルタイム勤務の労働者。 |

| 20時間以上30時間未満 | 0.5人 | 短時間労働者。 |

| 10時間以上20時間未満 | 0.5人 | 精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者のみが対象(2024年4月~)。 |

このように、同じ障害者手帳を持っていても、働き方によって雇用率への貢献度が変わる点に注意が必要です。例えば、週25時間勤務の身体障害者を2人雇用した場合、実雇用人数は「0.5人 + 0.5人 = 1人」と計算されます。

重度障害者のダブルカウント

さらに、障害の程度が特に重いと認められる方については、雇用を促進するために特別な「ダブルカウント制度」が設けられています。

- 重度身体障害者: 身体障害者手帳1級・2級の方など。

- 重度知的障害者: 療育手帳A判定の方など。

これらの重度障害者を雇用した場合、1人の雇用をもって2人分としてカウントできます。

【ダブルカウントの具体例】

- 週30時間以上勤務の重度身体障害者1人を雇用 → 2人としてカウント(1人 × 2倍)

- 週20時間以上30時間未満勤務の重度知的障害者1人を雇用 → 1人としてカウント(0.5人 × 2倍)

■ 精神障害者のカウント特例

精神障害者には「重度」の区分はありませんが、その代わりに、安定的な雇用を特に後押しするための特例措置があります。

精神障害者保健福祉手帳を所持する方のうち、以下のいずれかの条件を満たす短時間労働者(週20時間以上30時間未満)を雇用した場合、2023年4月1日から、当面の間「1人」としてカウントできます。

- 新規雇用から3年以内の方

- 精神障害者保健福祉手帳の交付日から3年以内の方

この特例により、企業は精神障害のある方を短時間からでも積極的に採用しやすくなっています。

これらの複雑なカウント方法を正しく理解し、自社の実雇用率を正確に把握することが、適切な雇用計画を立てるための第一歩となります。

法定雇用率が未達成の場合の罰則(障害者雇用納付金制度)

企業に課せられた法定雇用率を達成できなかった場合、どうなるのでしょうか。障害者雇用促進法は、単に義務を課すだけでなく、その義務が履行されない場合のペナルティについても定めています。それが「障害者雇用納付金制度」です。

この制度は、単なる罰金ではなく、障害者雇用という社会全体の課題を、企業間で公平に分かち合うための経済的な調整メカニズムとしての側面を持っています。ここでは、納付金制度の概要、金額の計算方法、そしてその使い道について解説します。

障害者雇用納付金制度とは

障害者雇用納付金制度は、法定雇用率を達成していない企業から、未達成の人数に応じて一定の「納付金」を徴収する制度です。

- 対象事業主: 常用労働者数が100人を超える事業主。

- ※注意:雇用義務の対象は「40.0人以上」ですが、納付金の対象は「100人超」です。常用労働者数が40.0人~100人の企業は、雇用義務はありますが、未達成でも直ちに納付金の対象とはなりません(ただし、ハローワークからの行政指導の対象となります)。

- 制度の目的:

- 経済的負担の調整: 障害者を雇用する企業は、施設の改善や特別な配慮など、様々な経済的コストを負担しています。一方で、雇用していない企業はそのコストを負担していません。この不均衡を是正し、企業間の負担を公平化します。

- 雇用のインセンティブ: 納付金を支払うよりも、障害者を雇用する方が企業にとって有益である、という経済的な動機付けを与え、雇用を促進します。

- 財源の確保: 徴収した納付金は、後述するように、障害者雇用に積極的に取り組む企業への助成金などの財源として活用されます。

つまり、この制度は「ペナルティ」であると同時に、社会全体で障害者雇用を支えるための「セーフティネット」の役割も担っているのです。

納付金の金額と計算方法

納付金の額は、法定雇用障害者数に対して不足している障害者の人数に基づいて計算されます。

不足1人あたり、月額50,000円

この金額は、障害者を1人雇用するために必要な平均的な追加費用を基に設定されています。

【納付金の年間総額の計算方法】

(法定雇用障害者数 - 実雇用障害者数) × 50,000円 × 12ヶ月

- 法定雇用障害者数: (自社の常用労働者数) × (法定雇用率)で算出(小数点以下切り捨て)。

- 実雇用障害者数: 労働時間や障害の程度に応じたカウント方法で算出した合計人数。

【具体的な計算例】

- 企業: 常用労働者300人の民間企業

- 法定雇用率: 2.5%

- 法定雇用障害者数: 300人 × 2.5% = 7.5人 → 7人

- 実際の雇用状況: 週30時間勤務の身体障害者2名、週25時間勤務の知的障害者2名

- 実雇用障害者数: (1人 × 2名) + (0.5人 × 2名) = 3人

- 不足人数: 7人 – 3人 = 4人

- 年間納付金額: 4人 × 50,000円 × 12ヶ月 = 2,400,000円

この企業は、年間240万円の納付金を国に支払う必要があります。この申告・納付は、毎年、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)に対して行います。

なお、常用労働者100人超200人以下の企業については、2024年度現在、不足1人あたりの納付金額が月額40,000円に減額される特例措置が設けられています。

納付金の使い道

徴収された納付金は、罰金のように国庫に納められて終わりではありません。障害者雇用調整金や報奨金、各種助成金の原資として、障害者雇用に取り組む企業に還元されています。これにより、制度全体としてインセンティブが働く仕組みになっています。

- 障害者雇用調整金:

- 対象: 常用労働者100人超で、法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業。

- 内容: 超過して雇用している障害者1人につき、月額29,000円が支給されます。自社の努力が経済的に報われる制度です。

- 報奨金:

- 対象: 常用労働者100人以下で、各月の雇用障害者数が一定数(常用労働者数の4%または7人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している企業。

- 内容: 超過して雇用している障害者1人につき、月額21,000円が支給されます。中小企業の積極的な取り組みを奨励する制度です。

- 各種助成金:

- 本記事でも紹介した「特定求職者雇用開発助成金」や「障害者介助等助成金」など、障害者の雇用や職場定着を支援するための様々な助成金の財源としても活用されています。

このように、障害者雇用納付金制度は、未達成企業から徴収し、達成企業や積極的に取り組む企業へ分配するというサイクルを通じて、社会全体の障害者雇用レベルを底上げすることを目指す、非常によく設計された制度なのです。

合理的配慮とは?具体例を紹介

「合理的配慮」は、2016年の法改正で事業主の法的義務となって以来、障害者雇用の現場における最も重要なキーワードの一つです。しかし、その概念は抽象的で、「どこまでやれば良いのか」と悩む人事担当者も少なくありません。

合理的配慮とは、障害のある人が他の従業員と平等に能力を発揮できるよう、個々の状況に応じて職場環境や業務方法を調整・変更することです。重要なのは、画一的なマニュアル対応ではなく、本人との対話を通じて、個別のニーズに合わせた配慮を共に作り上げていくプロセスそのものです。

ここでは、合理的配慮の具体例を「募集・採用時」と「採用後」の2つのフェーズに分けて紹介します。

募集・採用時における合理的配慮の例

採用選考の段階から、機会の均等を保障するための配慮が求められます。応募者が持つ本来の能力を正当に評価するために、障害の特性が不利に働かないような環境を整えることが目的です。

| 障害の種類 | 合理的配慮の具体例 |

|---|---|

| 視覚障害 | ・採用試験の問題用紙を拡大文字や点字で提供する。 ・音声読み上げソフトの使用を許可する。 ・口頭での質疑応答の時間を十分に確保する。 ・会場までの移動に不安がある場合、最寄り駅からの案内を行う。 |

| 聴覚障害 | ・面接時に手話通訳者や要約筆記者を配置する。 ・筆談やチャットツールでのコミュニケーションを可能にする。 ・グループディスカッションの代わりに、筆記での意見提出を認める。 |

| 肢体不自由 | ・面接会場を、車椅子でアクセスしやすいバリアフリーの場所に設定する。 ・机や椅子の高さを調整する。 ・実技試験がある場合、本人の状況に合わせて内容や方法を調整する。 |

| 精神障害・発達障害 | ・面接官に、事前に障害特性や配慮してほしい点を伝えることを許可する(本人同意の上)。 ・緊張を緩和するため、面接前に職場の見学機会を設ける。 ・質問を一つずつ、簡潔で分かりやすい言葉で伝える。 ・面接の途中で短い休憩時間を設ける。 ・メモを取りながら話すことを許可する。 |

| 内部障害 | ・定期的な通院や体調不良に備え、面接日程を柔軟に調整する。 ・面接時間を短縮したり、休憩を挟んだりする。 ・トイレに近い部屋を面接会場にする。 |

これらの配慮は、あくまで一例です。最も重要なのは、応募者本人に「選考を受けるにあたって、何か配慮が必要なことはありますか?」と事前に確認し、その要望に基づいて対応を検討することです。

採用後における合理的配慮の例

採用後、実際に業務を遂行し、職場で能力を発揮し続けるためには、継続的な配慮が必要となります。配慮の内容は、物理的な環境整備から、業務の進め方、コミュニケーションの方法まで多岐にわたります。

■ 物理的環境に関する配慮

- 移動・アクセス: スロープや手すりの設置、エレベーターの確保、自動ドアの導入、通路幅の確保。

- 作業環境: 車椅子でも使いやすい高さに調整できる机や作業台の導入。

- 情報保障: 視覚障害のある方向けに、拡大読書器や音声読み上げソフトを導入。聴覚障害のある方向けに、電話の代わりにメールやチャットでの連絡を徹底、会議での字幕表示や要約筆記者の配置。

- 感覚過敏への配লাইনে: 発達障害のある方などのために、パーテーションで仕切られた静かな執務スペースを用意する、照明の明るさを調整する、イヤーマフの使用を許可する。

■ 業務遂行に関する配慮

- 業務の指示・指導: 口頭だけでなく、指示内容を文書や図解で示す。業務マニュアルを写真やイラスト入りで分かりやすく作成する。一度に多くの指示をせず、タスクを細分化して一つずつ伝える。

- 業務内容・量の調整: 本人の体力や集中力に合わせて、休憩をこまめに取れるようにする。繁忙期でも過度な負担がかからないよう、業務量を調整する。本人の得意なこと、苦手なことを把握し、能力を最大限に活かせる業務を割り当てる。

- 柔軟な勤務形態: 通院や体調管理が必要な場合に備え、フレックスタイム制度や時差出勤、在宅勤務などを認める。

■ コミュニケーションに関する配慮

- 定期的な面談: 上司や人事担当者が定期的に1対1の面談(1on1)を実施し、業務の進捗や困っていること、人間関係の悩みなどを聞く機会を設ける。

- メンター制度: 年齢の近い先輩社員などを「メンター」として付け、業務以外のことも気軽に相談できる相手を作る。

- 周囲の従業員への説明: 本人の同意を得た上で、配属先の同僚に障害の特性や必要な配慮について説明し、理解と協力を求める。

合理的配慮は、「特別扱い」ではありません。 メガネをかける人が視力を補うように、障害によって生じるハンディキャップを補い、他の従業員と同じスタートラインに立つための調整です。本人との対話を重ね、試行錯誤しながら最適な方法を見つけていくという企業の姿勢そのものが、信頼関係を築き、長期的な活躍に繋がるのです。

障害者雇用で活用できる主な助成金

障害者を雇用し、その能力が発揮できる職場環境を整備するには、施設のバリアフリー化や支援機器の導入、特別な雇用管理など、様々なコストがかかる場合があります。国は、こうした企業の負担を軽減し、障害者雇用への積極的な取り組みを後押しするために、多種多様な助成金制度を用意しています。

これらの助成金を戦略的に活用することで、障害者雇用の初期投資を抑え、より質の高い受け入れ体制を構築することが可能になります。ここでは、企業が利用できる代表的な助成金を紹介します。

特定求職者雇用開発助成金

これは、ハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介により、高齢者や障害者などの就職が特に困難な方を、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して支給される助成金です。障害者雇用においては「特定就職困難者コース」が該当します。

- 目的: 就職が難しい方々の雇用機会を創出し、雇用の安定を図る。

- 対象となる労働者: 身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者など。

- 支給額・期間: 労働者の種類(重度障害者か否かなど)や企業規模(中小企業か大企業か)、労働時間によって異なります。支給は複数期に分けて行われます。

| 対象労働者 | 支給額(中小企業の場合) | 支給期間 |

|---|---|---|

| 重度障害者等 | 120万円(短時間労働者は80万円) | 2年(短時間労働者は3年) |

| 重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 50万円(短時間労働者は30万円) | 1年 |

| 精神障害者 | 60万円(短時間労働者は40万円) | 1年 |

※2024年4月時点の支給額の一例です。詳細は厚生労働省やハローワークの資料をご確認ください。(参照:厚生労働省)

活用のポイント: ハローワーク等からの紹介による雇用が条件となるため、採用活動の早い段階から連携しておくことが重要です。継続雇用が前提であり、安定した雇用に繋げるためのインセンティブとして非常に有効です。

トライアル雇用助成金

これは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、原則3ヶ月間の試行雇用(トライアル雇用)として受け入れる事業主に対して支給される助成金です。「障害者トライアルコース」が用意されています。

- 目的: 事業主と求職者が、試用期間を通じて相互理解を深める機会を提供し、その後の常用雇用への移行を促進する。

- 支給額:

- 精神障害者を初めて雇用する場合: 月額最大8万円(最初の3ヶ月)+月額最大4万円(その後の3ヶ月)

- 上記以外の場合: 月額最大4万円

- 期間: 原則3ヶ月間。

活用のポイント: 企業にとっては、本格的な採用の前に、応募者の適性や能力、業務への順応性を見極めることができます。 応募者にとっても、実際の職場で働くことで、仕事内容や環境が自分に合っているかを確認できるため、ミスマッチによる早期離職を防ぐ効果が期待できます。トライアル雇用終了後に常用雇用へ移行した場合、上記の「特定求職者雇用開発助成金」の対象となることもあります。

障害者雇用安定助成金

この助成金は、障害のある方の職場定着に特に焦点を当てたもので、いくつかのコースに分かれています。

- 障害者職場定着支援コース: 柔軟な時間管理・休暇取得、短時間勤務の導入、在宅勤務のための通信機器の導入など、障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや、定着支援の取り組みに対して助成されます。

- 障害者職場適応援助コース: 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を利用した場合に、その費用の一部が助成されます。

- 障害者雇用相談援助コース(2024年新設): 企業が専門の相談員を配置するなど、相談援助体制を整備した場合に助成されます。

活用のポイント: 「採用して終わり」ではなく、その後の定着と活躍を支援するための制度です。特に、精神障害や発達障害のある方の雇用において、環境調整やコミュニケーション支援は不可欠であり、この助成金を活用して専門的な支援体制を構築することが定着率の向上に直結します。

障害者介助等助成金

障害の特性上、業務遂行や通勤に介助が必要な場合に、そのための措置を行う事業主に対して費用を助成する制度です。

- 対象となる措置:

- 職場介助者の配置・委嘱

- 手話通訳担当者の配置・委嘱

- 通勤を容易にするための措置(送迎、自動車通勤の補助など)

- 職場での相談支援(カウンセラーの配置など)

- 支給額: 措置の内容や実施頻度に応じて、かかった費用の一部(例: 費用の3/4など)が助成されます。

活用のポイント: 重度の身体障害や視覚・聴覚障害のある方を採用する際に、物理的・人的なサポート体制を整えるための経済的基盤となります。2024年4月からは週10~20時間の短時間労働者も対象となり、より活用しやすくなりました。

職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援

これは直接的な助成金ではありませんが、多くの助成金と関連する重要な公的支援サービスです。ジョブコーチは、地域障害者職業センターに配置されているほか、社会福祉法人などが運営する事業所に在籍しています。

- 支援内容: 障害者本人、事業主、職場の同僚の三者に対して、専門的な支援を提供します。

- 本人に対して: 職務の遂行方法、体調管理、コミュニケーションスキルなどの指導。

- 事業主に対して: 障害特性の理解促進、効果的な指導方法のアドバイス、職務の再設計の提案。

- 同僚に対して: 障害のある方との関わり方に関する助言。

活用のポイント: 障害者雇用の経験が少ない企業や、受け入れ部署の不安が大きい場合に、専門家が伴走してくれる心強い存在です。支援の利用は無料で、上記の「障害者雇用安定助成金」の対象ともなるため、積極的に活用を検討しましょう。

これらの助成金制度は、それぞれ要件や申請手続きが異なります。まずは管轄のハローワークやJEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)に相談し、自社の状況に最適な支援策を見つけることが成功への近道です。

障害者雇用を始めるための3ステップ

法定雇用率の対象となり、「これから障害者雇用を始めなければならない」あるいは「もっと本格的に取り組みたい」と考えている企業にとって、何から手をつければ良いのかは大きな課題です。障害者雇用は、単に求人を出して採用するだけでは成功しません。事前の計画、社内の意識改革、そして継続的なサポート体制という3つの要素が揃って初めて、持続可能な取り組みとなります。

ここでは、障害者雇用を成功に導くための基本的な3つのステップを解説します。

① 障害者雇用の採用計画を立てる

行き当たりばったりの採用は、ミスマッチや早期離職の原因となります。まずは、しっかりとした採用計画を立てることがすべての始まりです。

- 経営層のコミットメントを得る: 障害者雇用は、人事部だけの仕事ではありません。「多様な人材が活躍できる組織を作る」という経営方針として、トップが明確なメッセージを発信することが不可欠です。これにより、全社的な協力体制が築きやすくなります。

- 現状分析と目標設定: まず、自社の法定雇用率と、達成に必要な雇用人数を正確に把握します。その上で、「いつまでに、何人を採用するのか」という具体的な数値目標を設定します。

- 職務の切り出し(ジョブ・カーブアウト): これが計画段階で最も重要な作業です。社内の様々な業務を洗い出し、「どの部署の、どのような業務を、障害のある方に担ってもらうか」を検討します。

- 固定観念を捨てる: 「障害者=軽作業」という思い込みは捨てましょう。PCスキル、語学力、専門知識など、個人の能力を活かせる業務は多岐にわたります。データ入力、書類整理、社内便の集配といった定型業務だけでなく、経理補助、Webサイトの更新、CADオペレーター、翻訳など、専門的な業務も視野に入れます。

- 現場へのヒアリング: 実際に業務を行っている部署にヒアリングし、「人手が足りていない業務」「ノンコア業務だが誰かがやらなければならない業務」などを聞き出すと、切り出せる業務が見つかりやすくなります。

- 求める人物像の明確化: 切り出した業務内容に基づき、必要なスキル、経験、資格などを具体化し、採用したい人物像を明確にします。

- 採用チャネルの選定: ハローワーク、障害に特化した人材紹介会社、就労移行支援事業所、特別支援学校など、多様な採用チャネルの中から、自社の計画に合ったルートを選定します。

この計画段階で時間をかけて検討することが、その後のプロセスの成否を大きく左右します。

② 社内への理解を深める

どんなに優れた計画を立てても、受け入れ部署や周囲の従業員の理解と協力がなければ、採用した方が孤立し、定着することは困難です。採用活動と並行して、全社的な意識改革を進める必要があります。

- 情報発信と意識啓発: 経営層からのメッセージに加え、社内報やイントラネットなどを活用し、障害者雇用の方針や意義、法律の概要などを継続的に発信します。障害に関する基本的な知識や、ポジティブな情報に触れる機会を増やすことが重要です。

- 管理職向け研修の実施: 障害のある部下を受け入れることになる管理職は、不安や戸惑いを抱えていることが多いものです。管理職を対象に、障害の特性、適切なコミュニケーション方法、部下への指示の出し方、合理的配慮の提供方法などについて学ぶ研修会を実施します。これにより、マネジメントの不安を軽減し、自信を持って受け入れに臨めるようになります。

- 配属先従業員への説明会: 本人の同意を得た上で、配属先のメンバーに対して、一緒に働くことになる方の障害特性や、業務上必要な配慮について事前に説明します。「何に困っていて、どう手伝えば良いのか」が分かれば、同僚も安心して関わることができます。

- アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)への気づき: 「障害のある人は〇〇が苦手だろう」「特別扱いしないといけない」といった、無意識の思い込みが、円滑なコミュニケーションを妨げることがあります。研修などを通じて、誰もが持つ可能性のある偏見に気づき、意識的に是正していく機会を設けることも有効です。

社内理解は一度で完成するものではありません。継続的な働きかけを通じて、障害の有無にかかわらず誰もが尊重される組織風土を醸成していくことが目標です。

③ 受け入れ体制と相談窓口を整える

採用が決まったら、実際にその方が安心して働き始められる環境を具体的に整備します。物理的な環境と、心理的なサポート体制の両面から準備を進めます。

- 物理的環境の整備:

- バリアフリー化: 車椅子での移動を考慮したスロープの設置や通路の確保、多目的トイレの確認など。

- 情報機器の準備: 必要に応じて、音声読み上げソフト、拡大読書器、筆談用のツールなどを準備します。

- 作業環境の調整: パーテーションの設置や座席の位置の工夫など、本人が集中しやすい環境を整えます。

- 相談窓口の明確化と周知:

- 業務上の悩みや人間関係、体調のことなど、何か困った時に誰に相談すれば良いのかを明確にし、本人に伝えます。人事担当者や産業保健スタッフ、直属の上司などが連携してサポートできる体制が理想です。

- この相談窓口は、本人だけでなく、受け入れ部署の上司や同僚も利用できるようにしておくと、現場での課題解決がスムーズに進みます。

- サポート体制の構築:

- メンター・OJT担当者の任命: 入社直後は、業務の指導役(OJT担当者)や、気軽に相談できる先輩社員(メンター)を決め、手厚くサポートします。

- 定期的な面談の仕組み化: 入社後1ヶ月、3ヶ月、半年といった節目で、人事担当者や上司が定期的に面談を行い、定着状況を確認し、課題を早期に発見・解決します。

- 外部支援機関との連携: 地域の障害者就業・生活支援センターや就労移行支援事業所など、採用前から関わりのあった支援機関とも連携を保ち、必要に応じて専門的な助言を仰ぎます。

これらの3つのステップを着実に実行することで、企業は法的義務を果たすだけでなく、障害のある従業員が持つ能力を最大限に引き出し、企業の成長に貢献してもらうという、本来あるべき障害者雇用の姿を実現できるのです。

優良企業を認定する「もにす認定制度」とは

障害者雇用は、法律で定められた義務を果たすという側面だけでなく、企業の社会的責任(CSR)やダイバーシティ&インクルージョンを推進する上で、非常に重要な取り組みです。国は、こうした障害者雇用に積極的に、かつ優れた取り組みを行っている企業を社会に示すための認定制度を設けています。それが「もにす認定制度」です。

この認定は、企業のブランドイメージ向上や人材確保にも繋がるため、特に中小企業にとって大きなメリットがあります。

もにす認定制度の概要

もにす認定制度とは、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取り組みの実施状況などが優良な中小事業主を、厚生労働大臣が認定する制度です。2020年4月から開始されました。

愛称である「もにす」は、「ともにすすむ」という言葉に由来しており、企業と障害のある方が共に明るい未来や社会に進んでいくことを期待して名付けられました。この愛称が示す通り、単に法定雇用率を達成しているだけでなく、障害のある従業員が能力を最大限に発揮し、生き生きと働き続けられる環境づくりが評価のポイントとなります。

【認定の対象】

- 常時雇用する労働者数が300人以下の事業主(中小事業主)。

【主な認定基準】

認定を受けるためには、以下のような多角的な観点から評価されます。

- 取組(アウトプット): 障害者雇用のための基本理念や方針を明文化しているか、採用計画を策定し実行しているか、定着支援のための制度(相談窓口、メンター制度など)が整っているか等。

- 成果(アウトカム): 法定雇用率を達成していること、雇用している障害者の実雇用率が国の平均値を上回っていること、雇用している障害者の定着率が高いこと(例:過去3年間の離職率が低い)等。

- 情報開示(ディスクロージャー): 自社の障害者雇用の取り組み状況について、ウェブサイト等で公表していること。

これらの基準を満たした企業が申請を行い、審査を経て厚生労働大臣から認定されます。

(参照:厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)」)

認定されることのメリット

もにす認定を受けることは、企業にとって多くの具体的なメリットをもたらします。

- 認定マークの使用による企業PR:

認定された企業は、厚生労働省が定める「もにす認定マーク」を、自社の商品、サービス、広告、ウェブサイト、名刺などに使用できます。このマークは、障害者雇用に前向きな優良企業であることの客観的な証となり、企業のイメージアップに直結します。 - 人材確保における優位性:

「もにす認定」を受けていることは、障害のある求職者にとって、安心して働ける職場であることの大きな指標となります。優秀な人材を獲得しやすくなるだけでなく、多様性や社会貢献を重視する一般の求職者に対しても、魅力的な企業としてアピールできます。 - 日本政策金融公庫による低利融資:

認定事業主は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を、通常よりも低い金利で利用できるという金融上のメリットがあります。設備投資や運転資金の調達が有利になります。 - 公共調達における加点評価:

国や地方公共団体が行う公共調達(入札)において、もにす認定企業であることが加点評価の対象となる場合があります。これにより、官公庁からの受注機会が広がる可能性があります。 - ハローワーク等による重点的な支援:

認定企業は、ハローワーク等から、自社のニーズに合った人材の紹介など、より手厚い支援を受けやすくなります。

もにす認定を目指すプロセスそのものが、自社の障害者雇用の取り組みを見直し、改善する良い機会となります。法定雇用率の達成を第一目標としながらも、その先にある「質の高い雇用」を目指す上で、もにす認定は具体的な道しるべとなる制度と言えるでしょう。

障害者雇用促進法のこれまでの主な改正の歴史

現在の障害者雇用促進法の姿は、一日にして成ったものではありません。社会の変化、障害者を取り巻く環境の変化、そして当事者たちの声に応える形で、これまで何度も改正が重ねられてきました。その歴史を振り返ることは、現在の法律が持つ意味や、今後の目指す方向性を理解する上で非常に重要です。

ここでは、近年の障害者雇用に大きな影響を与えた、画期的な3つの改正をピックアップして解説します。

2013年:精神障害者の雇用義務化

2013年(平成25年)の法改正は、日本の障害者雇用の歴史における大きな転換点となりました。この改正により、それまで雇用義務の対象外(努力義務)であった精神障害者が、身体障害者、知的障害者と同様に、法定雇用率の算定基礎に加えられることが決定し、事業主に雇用が義務付けられました。

- 改正の背景:

- 精神疾患を抱える人の増加:うつ病や統合失調症などの精神疾患を抱える人の数が年々増加し、社会的な課題となっていました。

- 就労意欲のある精神障害者の存在:治療によって症状が安定し、働く意欲と能力を持つ精神障害者が多くいるにもかかわらず、雇用の場が極端に少ないという現実がありました。

- 障害者権利条約の理念:障害の種類によって雇用機会に差を設けることは、障害者権利条約が掲げる差別のない社会の理念に反するという考え方が広まりました。

- 影響:

この改正により、企業は精神障害のある方を本格的に採用の対象として捉える必要に迫られました。しかし、精神障害は外見からは分かりにくく、症状に波があるなどの特性から、企業側の受け入れには戸惑いも多くありました。このため、企業内でのメンタルヘルス対策や、コミュニケーション方法、柔軟な勤務体系の整備といった、新たな雇用管理のノウハウが求められるようになりました。この改正が、現在の精神障害者雇用の基盤を築いたと言えます。

(なお、実際に法定雇用率の算定基礎に加えられたのは、準備期間を経て2018年度からとなります。)

2016年:差別の禁止と合理的配慮の提供義務化

2016年(平成28年)の改正は、障害者雇用の「質」を大きく変えるものでした。この改正により、障害を理由とする「差別の禁止」と、「合理的配慮の提供」が、それまでの努力義務から法的な「義務」へと格上げされました。

- 改正の背景:

- 障害者権利条約の批准:日本が2014年に批准した「障害者の権利に関する条約」の理念を国内法に反映させる必要がありました。

- 障害者差別解消法の施行:同じタイミングで施行された「障害者差別解消法」と歩調を合わせ、雇用の分野においても、差別の解消を具体的に推進する措置が求められました。

- 影響:

この改正により、障害者雇用は「数を満たせば良い」という段階から、「一人ひとりの障害特性に向き合い、能力を発揮できる環境を整える」という新たなステージへと移行しました。- 差別の禁止の義務化: 募集・採用段階での門前払いや、入社後の不利益な取り扱いが明確に違法行為と位置づけられ、企業のコンプライアンス意識が強く求められるようになりました。

- 合理的配慮の提供の義務化: 企業は、障害のある従業員からの申し出に対し、個別に対話し、必要な配慮を提供することが法的に必須となりました。これにより、職場環境の改善や業務プロセスの見直しが、多くの企業で進められるきっかけとなりました。

2018年:法定雇用率の算定基礎に精神障害者が追加

2013年の改正で雇用が義務化された精神障害者が、5年間の準備期間と経過措置を経て、2018年(平成30年)4月1日から、正式に法定雇用率の算定基礎に加えられました。

- 改正の背景: 2013年の法改正の施行措置です。

- 影響:

- 法定雇用率の引き上げ: 算定基礎となる対象障害者の範囲が広がったことに伴い、民間企業の法定雇用率は、2.0%から2.2%に引き上げられました。これにより、多くの企業で追加の雇用が必要となりました。

- 精神障害者雇用の本格化: この改正を機に、多くの企業が精神障害者の採用と定着支援に本格的に乗り出しました。職場定着のためのノウハウの蓄積が進み、ジョブコーチなどの外部支援の活用や、社内の相談体制の整備がより一層重要視されるようになりました。

これらの歴史的な改正を経て、障害者雇用促進法は、よりインクルーシブな社会を目指すための実効性の高い法律へと進化を続けています。2024年の改正も、この大きな流れの中にあると捉えることで、法が目指す本質的な目的をより深く理解することができるでしょう。