転職活動や就職活動において、多くの人が不安を感じるのが「圧迫面接」です。威圧的な態度や人格を否定するような質問は、応募者の心を深く傷つけ、本来の力を発揮できなくさせてしまいます。しかし、なぜ企業はこのような面接を行うのでしょうか。そして、もし圧迫面接に遭遇してしまった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。

この記事では、圧迫面接の定義から、企業が圧迫面接を行う隠された意図、具体的な質問例と効果的な切り返し方、そして乗り切るための心構えまで、網羅的に解説します。さらに、圧迫面接を行う企業の特徴や、万が一の際の相談先についても触れていきます。

この記事を最後まで読めば、圧迫面接に対する正しい知識と具体的な対策法が身につき、冷静かつ自信を持って面接に臨めるようになります。

目次

圧迫面接とは

圧迫面接とは、面接官が応募者に対して、意図的に威圧的な態度をとったり、答えに窮するような厳しい質問を投げかけたりすることで、心理的なプレッシャーを与え、その反応を見る面接手法を指します。応募者のストレス耐性や対応力、論理的思考力などを極限状態で見極めることを目的としているとされていますが、その手法は応募者の尊厳を傷つけ、企業のイメージを著しく損なうリスクをはらんでいます。

具体的には、以下のような言動が圧迫面接の典型例として挙げられます。

- 経歴や人格の否定:「あなたの経歴では、うちでは通用しない」「〇〇さんは暗い印象ですね」

- 威圧的な態度:腕を組む、ため息をつく、貧乏ゆすりをする、高圧的な口調で話す

- 同じ質問の繰り返し:応募者が答えた後も、納得できないという態度で同じ質問を何度も繰り返す

- 長時間にわたる沈黙:応募者の回答後に意図的に沈黙し、気まずい雰囲気を作り出す

- プライベートへの過度な干渉:結婚や出産の予定、家族構成など、業務と直接関係のないプライベートな質問をする

- 無視や無関心な態度:応募者が話している最中にPCを操作したり、書類に目を落としたまま視線を合わせなかったりする

これらの行為は、応募者に「自分は歓迎されていない」「見下されている」と感じさせ、正常なコミュニケーションを困難にします。

ここで重要なのは、「厳しい質問」と「圧迫面接」は明確に区別されるべきという点です。厳しい質問は、応募者の能力や経験を深く掘り下げ、本質を理解するために必要なものです。例えば、「過去の失敗経験から何を学びましたか?」や「当社の課題をどのように解決できますか?」といった質問は、応募者の思考力やポテンシャルを測るための正当なものです。

一方で、圧迫面接は、質問内容そのものよりも、応募者を心理的に追い詰めること自体が目的化している点に大きな違いがあります。その背景には、かつては「ストレス耐性の高い人材を見極める有効な手法」として一部の企業で容認されていた時代がありました。しかし、現代ではコンプライアンス意識の高まりや、SNSによる企業評判の拡散リスクから、あからさまな圧迫面接は減少傾向にあります。

それでも、巧妙に形を変えた「ソフト圧迫面接」のような形で、応募者の対応力を試すケースは依然として存在します。そのため、圧迫面接の存在を知識として知り、その意図を理解し、冷静に対処するための準備をしておくことは、現代の就職・転職活動において非常に重要と言えるでしょう。この記事を通じて、万が一の事態にも動じないための「心の鎧」を身につけていきましょう。

企業が圧迫面接を行う意図と目的

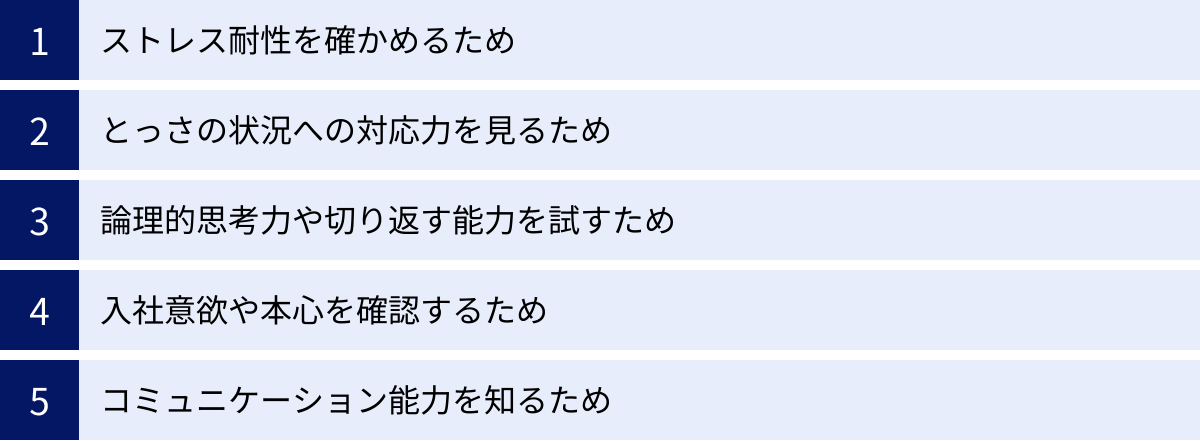

なぜ、企業イメージの低下というリスクを冒してまで、企業は圧迫面接を行うのでしょうか。その背景には、応募者の表面的な自己PRだけでは見抜けない「本質」を見極めたいという、企業側の切実な採用課題があります。ここでは、企業が圧迫面接を行う主な5つの意図と目的を深掘りしていきます。これらの意図を理解することが、圧迫面接を乗り切るための第一歩となります。

ストレス耐性を確かめるため

企業が圧迫面接を行う最も一般的な目的は、応募者のストレス耐性を見極めることです。特に、営業職、カスタマーサポート、管理職など、日常的に高いプレッシャーに晒される職種では、精神的な強さが不可欠な資質と見なされます。

ビジネスの現場では、顧客からの厳しいクレーム、達成困難なノルマ、予期せぬトラブル対応、複雑な人間関係など、様々なストレス要因が存在します。企業は、こうした困難な状況に直面した際に、感情的になってパフォーマンスが低下したり、最悪の場合、早期離職につながったりする人材を避けたいと考えています。

そこで、面接という非日常的な空間で意図的にプレッシャーをかけることで、応募者が以下のような点を見極めようとします。

- 感情のコントロール能力:不快な質問や否定的な態度に対し、怒りや悲しみといった感情を表に出さず、冷静に対応できるか。

- 理性の維持:パニックに陥らず、論理的な思考を保ち、落ち着いて対話を続けられるか。

- 精神的な回復力(レジリエンス):ストレスのかかる状況から、いかに早く立ち直り、前向きな姿勢を取り戻せるか。

例えば、「この仕事は非常に厳しいですが、あなたに務まりますか?」といった直接的な質問や、回答を執拗に否定するような態度は、応募者がプレッシャー下でどのような反応を示すかを試すためのものです。企業は、模擬的なストレス環境を作り出すことで、入社後に遭遇しうる理不尽な状況や高い負荷に対して、冷静かつ建設的に対処できる精神的な強さを持っているかを確認しているのです。この意図を理解していれば、面接官の挑発的な言動も「一種のストレステストだ」と客観的に捉え、冷静さを保ちやすくなります。

とっさの状況への対応力を見るため

ビジネスの世界は、常に予測不能な出来事の連続です。重要なプレゼンテーションの最中に機材トラブルが発生したり、取引先から突然無理な要求を突きつけられたり、計画通りに物事が進まないことは日常茶飯事です。こうした予測不能な事態や困難な状況に直面した際に、いかに冷静に状況を分析し、機転を利かせ、最善の解決策を導き出せるかという「とっさの対応力」や「問題解決能力」は、多くの職種で極めて重要なスキルとなります。

圧迫面接は、この「とっさの対応力」を測るためのシミュレーションとして機能することがあります。面接官は、以下のような手法で応募者の対応力を試します。

- 意表を突く質問:自己PRや志望動機といった定番の質問の流れから逸脱し、全く関係のない質問や、答えに窮するような奇抜な質問を投げかける。

- 矛盾の指摘:「先ほどのお話と、今おっしゃったことは矛盾していませんか?」と、応募者の発言の矛盾点や論理の飛躍を鋭く指摘する。

- 急な役割変更:「では、今からあなたが面接官です。私に何か質問してください」といった、予期せぬ役割を要求する。

これらの揺さぶりに対して、応募者がどのように反応するかを注視しています。慌てふためいて思考停止に陥ってしまうのか、それとも動揺を見せずに落ち着いて切り返せるのか。例えば、矛盾を指摘された際に、パニックになるのではなく、「ご指摘ありがとうございます。説明が不足しておりました。正しくは〜」と冷静に補足説明したり、素直に非を認めて訂正したりできる柔軟性も評価の対象となります。

企業は、マニュアル通りの対応しかできない人材ではなく、想定外の事態にも臨機応変に対応できる思考の柔軟性と行動力を持つ人材を求めているのです。圧迫的な質問は、その人の「素」の対応力を引き出すためのトリガーとして使われていると理解しましょう。

論理的思考力や切り返す能力を試すため

特に、コンサルタント、企画職、マーケティング職、法務職など、高い論理性が求められる職種において、反論や否定的な意見に対して、感情的にならず、事実や根拠に基づいて筋道を立てて説明できる「論理的思考力」と、相手を尊重しつつも自分の意見を的確に伝える「対話能力(切り返し能力)」は、必須のビジネススキルです。

圧迫面接では、応募者のプレゼンテーションや回答に対して、意図的に反論や懐疑的な見解が示されます。

- 「その計画には具体性が欠けていますね。実現可能とは思えません。」

- 「なぜそう言えるのですか?何か客観的なデータや根拠はあるのですか?」

- 「その考え方は一般的ではありませんが、どのようなロジックに基づいているのですか?」

これらの質問の目的は、応募者を困らせることではなく、プレッシャーの中でどれだけ論理的に思考し、説得力のある説明ができるかを試すことにあります。この時、企業が見ているのは以下のような点です。

- 反論への耐性:自分の意見を否定されても冷静さを失わないか。

- 論理の構築力:自分の主張を支える根拠やデータを提示し、筋道を立てて説明できるか。

- 建設的な対話力:相手の意見を「なるほど、〇〇というご懸念ですね」と一度受け止めた上で、「しかし、△△という観点から見ると〜」と建設的に対話を進められるか。

単に感情的に言い返したり、頑なに自分の意見を押し通そうとしたりする態度は、論理的思考力やコミュニケーション能力が低いと判断されます。一方で、厳しい指摘に対しても冷静に、そして論理的に切り返すことができれば、高い評価を得ることができます。圧迫的な質問は、あなたの論理的思考力と対話スキルを披露する絶好の機会と捉えることも可能です。

入社意欲や本心を確認するため

多くの応募者は、面接対策として企業の良い点を並べ立て、耳障りの良い志望動機を準備してきます。しかし、企業側は「本当にうちの会社で働きたいのか」「その熱意は本物なのか」という、応募者の本心や入社意欲の真剣度を確かめたいと考えています。

そこで、あえて企業のネガティブな側面を提示したり、応募者の志望動機を揺さぶるような質問を投げかけたりします。

- 「うちの会社は泥臭い仕事も多いですが、大丈夫ですか?」

- 「正直、他にもっと条件の良い会社があるんじゃないですか?」

- 「あなたの経歴なら、もっと有名な企業も狙えるでしょう。なぜわざわざうちに?」

これらの質問は、マニュアル通りの回答を用意してきた応募者や、企業研究が浅い応募者をふるいにかけるための「踏み絵」のようなものです。もし応募者の入社意欲が本物であれば、こうした揺さぶりに対しても動じることなく、自分なりの言葉で情熱を語れるはずです。

企業が求めているのは、以下のような回答です。

- 深い企業理解:企業の事業内容、強みだけでなく、課題や業界での立ち位置まで理解した上で、それでもなお入社したいという強い意志。

- 自己分析との接続:自身のキャリアプランや価値観と、その企業で働くことがどのように結びついているのかを具体的に説明できること。

- 逆境への覚悟:企業の厳しい側面を伝えられても、「その課題解決にこそ貢献したい」という前向きな姿勢。

厳しい質問によって、応募者のメッキを剥がし、その奥にある「本音」と「覚悟」を引き出すことが、このタイプの圧迫面接の目的なのです。ここで熱意を示せれば、他の応募者との大きな差別化につながります。

コミュニケーション能力を知るため

一見すると、圧迫面接はコミュニケーションを破壊する行為のように思えます。しかし、その裏では、非常に高度なコミュニケーション能力、特に対人折衝能力や関係構築能力を見極めようとしている場合があります。

ビジネスの現場では、必ずしも友好的で協力的な相手とだけ仕事をするわけではありません。時には、高圧的な態度の顧客、非協力的な他部署の担当者、価値観の合わない上司など、難しい相手と交渉し、合意形成を図らなければならない場面が数多く存在します。

圧迫面接における威圧的な面接官は、そうした「難しい相手」の役割を演じていると考えることができます。その中で、応募者がどのようなコミュニケーションを取るかを観察しているのです。

- 傾聴の姿勢:相手が高圧的であっても、まずは相手の言い分を最後まで聞くことができるか。

- 感情のコントロール:相手の態度に引きずられて感情的にならず、冷静に対話を続けられるか。

- クッション言葉の使用:「おっしゃることは理解できます」「〇〇というご意見ですね」といったクッション言葉を使い、相手の攻撃性を和らげることができるか。

- 建設的な提案:ただ相手の言うことを聞くだけでなく、「では、〇〇という方法はいかがでしょうか」と、対立を乗り越えるための代替案や解決策を提示できるか。

単に口が立つということではなく、困難な状況下でも相手との関係性を維持し、粘り強く対話を続けて落としどころを見つける能力が試されています。圧迫的な面で冷静かつ丁寧なコミュニケーションを貫くことができれば、「この人なら、どんな難しい相手ともうまくやっていけそうだ」という高い評価を得ることができるでしょう。

圧迫面接でよくある質問のパターンと切り返し方

ここでは、圧迫面接で実際に投げかけられる可能性のある質問を9つのパターンに分類し、それぞれの質問に隠された企業の意図と、効果的な切り返し方を具体的に解説します。事前にこれらのパターンを頭に入れておくだけで、本番での冷静さを保ち、的確な対応が可能になります。

| 質問のパターン | 質問の具体例 | 企業の主な意図 | 切り返し方のポイント |

|---|---|---|---|

| 経歴・スキル否定 | 「その経験、うちでは役に立たないのでは?」 | ストレス耐性、自己評価の客観性、ポテンシャル | 経験を別のスキルに置き換え、貢献可能性を具体的に示す。 |

| 人格・人間性否定 | 「少し暗い印象ですが、チームでやっていけますか?」 | 自己認識力、ストレス耐性、改善意欲 | 短所を認めつつ、それを補うための具体的な行動や意識を伝える。 |

| 退職理由の追及 | 「他責に聞こえますが、あなたの問題では?」 | ポジティブさ、他責思考でないか、学習意欲 | 前職の不満ではなく、自身のキャリアプランに基づいた前向きな理由を強調する。 |

| 入社意欲の疑問視 | 「本当にうちが第一志望ですか?」 | 入社意欲の強さ、企業研究の深さ | なぜ「この会社でなければならないのか」を、自身の言葉で具体的に語る。 |

| 自社への意見要求 | 「当社の弱点はどこだと思いますか?」 | 分析力、当事者意識、建設的な提案力 | 課題を指摘するだけでなく、必ず改善策や自身の貢献策をセットで提案する。 |

| 答えにくい逆質問 | 「何か質問はありますか?(特にないと答えた後)興味ないんですね?」 | 主体性、興味関心の度合い | 入社後の活躍をイメージさせる、前向きで具体的な質問を複数準備しておく。 |

| 労働条件の揺さぶり | 「残業は月80時間くらいありますが、大丈夫ですか?」 | ストレス耐性、労働意欲、価値観のマッチング | 安易に「大丈夫」と言わず、貢献意欲と自己管理能力のバランスを示して答える。 |

| プライベートな質問 | 「結婚の予定はありますか?」 | (不適切な意図) | 仕事への責任感を強調しつつ、毅然とした態度で回答を控える選択肢も持つ。 |

| 威圧的な態度 | 腕組み、ため息、同じ質問の繰り返し | ストレス耐性、一貫性、集中力 | 態度に動じず、冷静に、一貫性のある回答を丁寧に繰り返す。 |

経歴・スキルを否定する質問

質問例

- 「あなたのそのご経歴では、当社の求めるレベルには達していないように思いますが、いかがですか?」

- 「前職で〇〇を3年間経験されたとのことですが、正直言って、そのスキルで即戦力として活躍するのは難しいのではないでしょうか。」

- 「この分野の経験が全くないようですが、本当についてこられるのですか?」

企業の意図

このタイプの質問は、応募者のストレス耐性と自己評価の客観性を見ています。自分の能力を否定されたときに感情的にならないか、また、自身のスキルを過大評価せず、客観的に分析できているかを確認しようとしています。同時に、不足しているスキルをどのように補い、貢献していくかというポテンシャルや学習意欲も試されています。

切り返し方

重要なのは、感情的にならず、相手の指摘を一度受け止めることです。その上で、指摘された弱点を補う別の強みや、未経験の分野をどのようにキャッチアップしていくかを具体的に示すことが求められます。

(回答例)

「ご指摘ありがとうございます。確かに、〇〇の分野における実務経験はございません。その点は真摯に受け止めております。しかし、前職の△△という業務において、□□という課題を解決した経験がございます。この経験で培った問題解決能力と、新しい知識を迅速に習得するキャッチアップ力は、御社で〇〇の業務に取り組む際にも必ず活かせると考えております。入社後は、誰よりも早く知識を吸収し、一日も早く戦力となれるよう尽力いたします。」

このように、不足点を認めつつ、それをカバーできるポータブルスキル(持ち運び可能な能力)や具体的な学習計画を提示することで、前向きな姿勢とポテンシャルをアピールできます。

人格・人間性を否定する質問

質問例

- 「〇〇さんは、少し真面目すぎて、周りからは融通が利かないと思われませんか?」

- 「面接での印象は少し暗く感じますが、営業としてお客様と明るく接することができますか?」

- 「自己PRでは協調性をアピールされていますが、少し個人プレーに走りがちなタイプに見えます。」

企業の意図

この質問は、応募者の自己認識力とストレス耐性を試す目的があります。自分の長所だけでなく、短所や他者から見た自分の姿を客観的に理解しているか、また、人格に関わるデリケートな指摘に対して、どのように反応するかを見ています。冷静に自己分析を述べ、改善しようとする姿勢が見られれば、柔軟性や成長意欲があると評価されます。

切り返し方

ここでも、まずは「そう見えましたか」と一度受け止める姿勢が大切です。完全に否定するのではなく、指摘された点について自分なりの解釈を述べ、それを克服するための具体的な努力や心がけを伝えるのが効果的です。

(回答例)

「そのように見えましたでしょうか。自覚としましては、一つの物事に集中すると、周りが見えなくなりがちな面は確かにあるかもしれません。ですので、チームでプロジェクトを進める際には、意識的に週に一度、各メンバーと1対1で進捗を確認する時間を設け、認識のズレが生じないように心がけております。」

短所を認めつつ、それを補うための具体的な行動をセットで語ることで、自己分析能力と問題解決能力を同時に示すことができます。「暗い」と言われた場合も、「緊張しており、そのように見えてしまったかもしれません。普段は聞き役に回ることが多いですが、お客様のニーズを深く引き出す傾聴力には自信があります」のように、別の強みに転換して説明するのも有効な手段です。

退職理由を厳しく追及する質問

質問例

- 「前の会社を辞めたのは、結局、人間関係がうまくいかなかったからじゃないですか?」

- 「会社のせい、環境のせいにしているように聞こえますが、あなた自身に問題はなかったのですか?」

- 「その退職理由では、うちの会社に来ても同じ理由で辞めてしまうのではないでしょうか。」

企業の意-図

企業が最も懸念するのは、採用した人材が同じような理由で再び離職してしまうことです。この質問では、応募者が他責思考に陥っていないか、困難な状況から何を学び、次に活かそうとしているかというポジティブな学習意欲があるかを見極めようとしています。

切り返し方

たとえ本当にネガティブな理由で退職したとしても、面接の場で前職の不満や悪口を言うのは絶対に避けるべきです。あくまで自身のキャリアプランや成長を軸にした、前向きで主体的な理由に変換して説明することが鉄則です。

(回答例)

「おっしゃる通り、前職の環境において、私の力不足で改善できなかった点があったことは事実です。その経験から、よりチーム全体の生産性を高めるためには、個々のスキルだけでなく、円滑なコミュニケーションを促進する仕組みが重要だと痛感いたしました。そこで、チームマネジメントの分野でより体系的な知識と経験を積みたいと考えるようになり、そのための最適な環境が整っている御社を志望いたしました。」

このように、過去の経験を反省と学びにつなげ、それが次のステップ(応募企業への志望動機)にどう結びついているのかを論理的に説明することで、他責ではなく、主体的にキャリアを考えている人材であることをアピールできます。

入社意欲や志望度を疑う質問

質問例

- 「本当にうちの会社が第一志望ですか?正直に言ってください。」

- 「他に選考が進んでいる会社はありますか?そちらの方があなたの経歴に合っているように思いますが。」

- 「もし、もっと条件の良い他の会社から内定が出たら、そちらに行きますよね?」

企業の意図

この質問の意図はシンプルで、応募者の入社意欲の強さと、企業研究の深さを測ることにあります。誰でも言えるような表面的な志望動機ではなく、その応募者ならではの「この会社でなければならない理由」を持っているかを確認したいのです。内定を出しても辞退されるリスクを、企業は極力減らしたいと考えています。

切り返し方

一切の迷いを見せず、「はい、御社が第一志望です」と断言することが重要です。その上で、なぜ第一志望なのかを、自分の言葉で、情熱と具体性をもって語る必要があります。

(回答例)

「はい、御社が第一志望です。いくつか選考が進んでいる企業はございますが、その中でも御社を強く志望しております。その理由は、御社が現在注力されている〇〇という事業の先進性と、△△という企業理念に深く共感しているからです。私のこれまでの□□という経験は、まさにこの〇〇事業のさらなる成長に直接貢献できるものと確信しており、私のキャリアビジョンとも完全に一致しています。だからこそ、他のどの企業よりも御社で働きたいと強く願っております。」

具体的な事業内容や企業理念、社風などを挙げ、それと自身の経験やビジョンをリンクさせて語ることで、志望度の高さと本気度を説得力をもって伝えることができます。

業界や自社への意見を求める質問

質問例

- 「当社のサービスについて、改善すべき点があれば率直に教えてください。」

- 「ライバルのA社と比較して、当社の弱点はどこにあると思いますか?」

- 「この業界は10年後、どうなっていると思いますか?斜陽産業だという意見もありますが。」

企業の意図

この質問は、応募者の情報収集能力、分析力、そして当事者意識を試すものです。ただの「お客様」ではなく、入社後、会社の課題を自分事として捉え、解決に貢献してくれる人材かどうかを見ています。単なる批判家ではなく、建設的な提案ができるかが評価の分かれ目となります。

切り返し方

単に弱点や問題点を指摘するだけで終わってはいけません。必ず「課題の指摘」と「改善策の提案」をセットで行うことが重要です。そして、その改善策に自身がどう貢献できるかを付け加えるとなお良いでしょう。

(回答例)

「はい、僭越ながら一点気になったのは、御社の素晴らしい製品の魅力が、Webサイト上では少し伝わりにくい点です。機能面の訴求は十分ですが、ユーザーが実際に利用しているシーンを動画コンテンツなどで見せることで、より感情的な共感を呼び、購買意欲を高められるのではないかと感じました。前職でWebマーケティングを担当し、動画コンテンツの企画・制作でコンバージョン率を15%改善した経験がございますので、この分野で御社に貢献できると考えております。」

このように、具体的な課題、具体的な改善策、そして自身の貢献可能性の3点をセットで語ることで、鋭い分析力と高い当事者意識をアピールできます。

答えにくい逆質問

質問例

面接の最後に「何か質問はありますか?」と聞かれ、「特にありません」と答えた際に、

- 「そうですか。当社にあまり興味がないということでしょうか?」

と追及されるパターン。

企業の意図

逆質問は、応募者の主体性や興味・関心の度合いを示す絶好の機会です。ここで質問がないということは、企業への関心が低い、あるいは入社意欲が低いと判断されても仕方ありません。この追及は、応募者の本気度を最終確認するためのものです。

切り返し方

対策はシンプルで、必ず事前に複数の逆質問を準備しておくことです。特に、調べれば分かるような質問(福利厚生など)ではなく、入社後の働き方や活躍をイメージさせるような、前向きで質の高い質問が望ましいです。

(良い逆質問の例)

- 「もし入社させていただいた場合、一日も早くチームに貢献するために、入社前に学んでおくべき知識やスキルがあれば教えていただけますでしょうか。」

- 「配属予定の部署で現在、最も重要視されている課題は何でしょうか。また、新入社員にはどのような役割を期待されていますか。」

- 「御社で高いパフォーマンスを上げ、活躍されている方々に共通する行動特性やスタンスがあれば、ぜひお伺いしたいです。」

これらの質問は、高い学習意欲と貢献意欲を示すことにつながり、面接官に好印象を与えます。

労働条件に関する際どい質問

質問例

- 「うちは結構残業が多いんだけど、月80時間くらいになっても大丈夫?」

- 「急な休日出勤をお願いすることもあるけど、対応できますか?」

- 「転勤の可能性がありますが、全国どこでも行けますか?」

企業の意図

この質問は、応募者のストレス耐性や労働意欲を確かめると同時に、企業の労働環境と応募者の価値観がマッチしているかを確認する意図があります。本当にそれだけの負荷がある場合もあれば、プレッシャーへの反応を見るための「ブラフ」である可能性もあります。

切り返し方

安易に「大丈夫です」「できます」と答えるのは危険です。もし本当に入社後、その条件に耐えられなければ、早期離職につながりかねません。ここでは、貢献意欲を示しつつも、自身の許容範囲や考え方を正直に、かつ建設的に伝えることが重要です。

(回答例)

「はい、業務の繁閑に応じて必要な残業が発生することは理解しております。プロジェクトの納期など、チームで目標を達成するためには、集中して取り組むべき時期があることも承知しており、柔軟に対応させていただきたいと考えております。一方で、常に高いパフォーマンスを維持するためには、自己管理と生産性の向上も重要だと考えております。日々の業務を効率化する工夫を重ねることで、会社に貢献していきたいです。」

このように、ただ従順なだけでなく、プロフェッショナルとして生産性を意識している姿勢を示すことで、より高い評価を得ることができます。転勤についても「現時点では問題ございませんが、家族の状況にもよりますので、その際はご相談させていただけますと幸いです」のように、正直かつ誠実に答えるのが良いでしょう。

プライベートに踏み込む質問

質問例

- 「ご結婚の予定はありますか?」

- 「お子さんが生まれた後も、仕事は続けられますか?」

- 「ご両親はどのようなお仕事をされていますか?」

- 「支持している政党はありますか?」

企業の意図

本来、これらの質問は応募者の適性・能力とは無関係であり、職業安定法や男女雇用機会均等法に抵触する可能性のある不適切な質問です。企業側の意図としては、長期的な就労の可能性を探りたい、あるいは応募者の価値観や背景を知りたいというものがあるかもしれませんが、正当化されるものではありません。

切り返し方

応募者には、答えたくない質問には答えない権利があります。 最も毅然とした対応は、回答を丁寧に拒否することです。

(回答例)

「大変恐縮ですが、そのご質問はプライベートな事柄にかかわるため、回答を控えさせていただきたく存じます。業務に関しましては、どのような状況におきましても、与えられた職務に責任を持って全うする所存です。」

このように、質問への回答は拒否しつつも、仕事に対する責任感や意欲を改めて強調することで、不快感を示しすぎず、かつプロフェッショナルな態度を保つことができます。もし、あまりにも執拗に聞かれるようであれば、その企業への入社自体を慎重に検討する必要があるでしょう。

威圧的な態度や同じ質問の繰り返し

行動・質問例

- 面接官が腕を組んだり、ため息をついたり、ペンを回したりして、威圧感や無関心な態度を示す。

- 「だから、なぜうちの会社なんですか?」のように、すでに答えた質問を、言葉尻を変えて何度も投げかける。

企業の意図

これは、純粋なストレス耐性テストである可能性が高いです。応募者が挑発に乗って感情的にならないか、集中力を切らさずに一貫した対応ができるかを見ています。同じ質問を繰り返すのは、回答に一貫性があるか、論理が破綻していないかを確認する目的もあります。

切り返し方

最も重要なのは、相手の態度に動じないことです。「これもテストの一環だ」と心の中で割り切り、冷静さを保ちましょう。同じ質問をされた場合は、イライラした態度を見せることなく、より丁寧に、あるいは別の角度から具体例を交えながら、一貫性のある回答を繰り返すことが求められます。

(回答例)

「はい、先ほども申し上げましたが、私が御社を志望する最大の理由は〇〇です。もう少し具体的に申し上げますと、前職での△△という経験において〜」

このように、「具体的に申し上げますと」「別の観点からお話ししますと」といった前置きを加え、少し表現や具体例を豊かにして説明し直すことで、より理解を深めてもらおうとするコミュニケーション努力を示すことができ、好印象につながる場合があります。

圧迫面接を乗り切るための5つの対処法

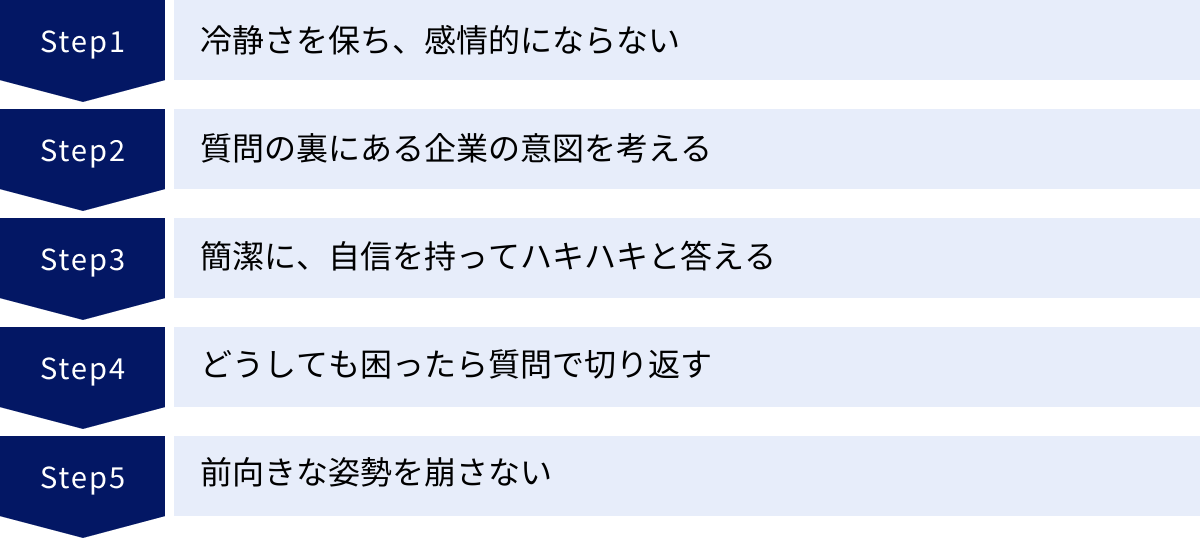

圧迫面接に遭遇したとき、パニックにならず、冷静に対処するためには、事前に心構えと具体的なテクニックを身につけておくことが不可欠です。ここでは、圧迫面接を乗り切るための5つの実践的な対処法を紹介します。

① 冷静さを保ち、感情的にならない

圧迫面接を乗り切る上で、最も重要かつ基本的な心構えは「冷静さを保ち、決して感情的にならない」ことです。面接官の威圧的な態度や否定的な言葉は、あなたを揺さぶるための「仕掛け」です。その挑発に乗ってしまい、泣いたり怒ったりした瞬間に、企業の「ストレス耐性を確かめる」という目的においては「不合格」の烙印を押されてしまいます。

冷静さを保つためには、まず「これは圧迫面接という名のテストだ」と心の中で割り切ることが有効です。人格を否定されているのではなく、あくまで役割を演じている面接官から、課題を与えられているのだと客観的に捉えましょう。

もし、面接中にカッとなったり、悲しくなったりしそうになったら、以下の小さなアクションを試してみてください。

- 深呼吸をする:ゆっくりと息を吸い、長く吐き出すことで、心拍数を落ち着かせ、リラックス効果が得られます。

- クッション言葉を挟む:「なるほど」「おっしゃることは分かります」といった言葉を挟むことで、一瞬の間を作り、感情を整理する時間を稼げます。

- 物理的に姿勢を正す:背筋を伸ばし、胸を張ることで、心理的にも自信が湧き、堂々とした態度を保ちやすくなります。

相手の土俵に乗らず、常に冷静で理性的な自分を保ち続けること。これが、圧迫面接というゲームを制するための最初の関門であり、最大の鍵となります。

② 質問の裏にある企業の意図を考える

面接官から投げかけられる厳しい言葉の表面だけを捉えてしまうと、ただただ傷つき、思考が停止してしまいます。そこで重要になるのが、「なぜ面接官はこの質問をするのだろう?」と、質問の裏にある企業の意図を瞬時に考える癖をつけることです。

例えば、「あなたの経歴では通用しない」という言葉の裏には、「この指摘に対して感情的にならず、自分の強みを論理的に説明できるか(ストレス耐性+論理的思考力)」という意図が隠されています。「本当にうちが第一志望?」という質問の裏には、「企業研究の深さと入社への熱意を示せるか(入社意欲)」という意図があります。

前述した「企業が圧迫面接を行う5つの意図(ストレス耐性、対応力、論理的思考力、入社意欲、コミュニケーション能力)」を頭に入れておけば、多くの質問がどのカテゴリに当てはまるのかを推測できます。

質問の意図が分かれば、企業がどのような回答を求めているのか、どの能力をアピールすべきなのかという方向性が見えてきます。 これにより、単なる防御的な回答ではなく、評価ポイントを的確に押さえた戦略的な回答が可能になるのです。圧迫的な質問を「自分を試すためのチャンス」と捉え、冷静に意図を分析する思考のトレーニングを普段から行っておきましょう。

③ 簡潔に、自信を持ってハキハキと答える

圧迫的な雰囲気の中では、どうしても声が小さくなったり、早口になったり、あるいは言い訳がましくダラダラと話してしまったりしがちです。しかし、そうした態度は自信のなさや動揺の表れと見なされ、評価を下げてしまいます。

このような状況だからこそ、意識的に、いつも以上に自信を持ってハキハキと話すことが重要です。堂々とした態度は、それだけで「精神的にタフである」「ストレス耐性が高い」という強力なメッセージになります。

自信のある話し方を実践するためのポイントは以下の通りです。

- 結論から話す(PREP法):まず「はい、〇〇です」と結論を述べ、その後に理由(Reason)、具体例(Example)、そして最後にもう一度結論(Point)を述べる構成を意識します。これにより、話が冗長になるのを防ぎ、論理的で分かりやすい印象を与えます。

- 少し大きめの声を意識する:緊張すると声量は落ちがちです。普段より少しだけ大きな声で話すことを心がけましょう。

- 語尾を明確にする:「〜だと思います」「〜かもしれません」といった曖昧な表現は避け、「〜です」「〜と考えております」と、明確で力強い語尾を使いましょう。

- 面接官の目を見る:相手の威圧感に負けず、しっかりと目を見て話すことで、誠実さと自信を伝えることができます。

たとえ回答内容に完璧な自信がなかったとしても、自信のある態度はあなたの印象を大きく向上させます。 姿勢と声のトーンをコントロールするだけでも、圧迫面接のプレッシャーをはねのける力になるのです。

④ どうしても困ったら質問で切り返す

どれだけ準備をしていても、時には本当に答えに窮してしまう質問や、あまりに理不尽な指摘を受けることがあるかもしれません。そんな時のための最終手段として、「質問で切り返す(質問返し)」というテクニックがあります。

これは、相手の質問に対して質問で返すことで、一方的に攻められる状況を打開し、対話の主導権を少しだけ引き寄せる高等技術です。

(質問返しの例)

- 面接官:「あなたのその考え方は甘いですね。」

→ 応募者:「ご指摘ありがとうございます。具体的にどの点が甘いと感じられましたでしょうか。今後の参考にさせていただきたく、ぜひお聞かせいただけますか。」 - 面接官:「このプロジェクトをあなたに任せるのは不安です。」

→ 応募者:「なるほど、ご懸念はどのあたりにございますでしょうか。そのご懸念を払拭するために、私のどのような経験やスキルについて、より詳しくご説明すればよろしいでしょうか。」

このテクニックには、以下のようなメリットがあります。

- 時間を稼げる:相手が答えている間に、自分の回答を冷静に組み立てる時間を確保できます。

- 相手の意図を正確に把握できる:抽象的な指摘に対して具体的な説明を求めることで、相手が本当に聞きたいことや懸念している点が明確になります。

- 対話の構図を作れる:一方的な尋問の構図を崩し、「議論」や「対話」の形に持ち込むことで、プレッシャーを和らげることができます。

ただし、このテクニックは多用すると「質問に答えていない」「生意気だ」という印象を与えかねません。あくまで最終手段として、ここぞという場面で冷静に、かつ謙虚な姿勢で使うことが重要です。

⑤ 前向きな姿勢を崩さない

圧迫面接のプロセス全体を通して、最も忘れてはならないのが「前向きな姿勢を最後まで崩さない」ことです。どんなに厳しいことを言われ、否定的なフィードバックを受けても、決してふてくされたり、諦めたような態度を見せたりしてはいけません。

企業は、あなたのスキルや経験だけでなく、逆境における人間性も見ています。困難な状況でも明るさや真摯さを失わず、最後まで入社への意欲を示し続けることができるか。その姿勢こそが、あなたのプロフェッショナリズムと人間的な魅力を証明します。

最後まで前向きな姿勢を保つための具体的な行動は以下の通りです。

- 笑顔を心がける:常に笑顔である必要はありませんが、厳しい指摘を受けた後でも、少し口角を上げる意識を持つだけで、印象は大きく変わります。

- 感謝の言葉を忘れない:「ご指摘ありがとうございます」「貴重なご意見をいただき、勉強になります」など、フィードバックに対する感謝の姿勢を示すことで、謙虚さと学習意欲をアピールできます。

- 面接の最後はハキハキとお礼を言う:面接の出来がどうであれ、最後は「本日は、このような貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました」と、はっきりとした声で感謝を伝えて締めくくりましょう。

面接の最後に清々しい態度を示すことができれば、それまでの圧迫的な雰囲気を覆し、面接官に「精神的に強い、魅力的な人材だ」という強い印象を残すことができます。

やってはいけないNG行動4選

圧迫面接では、冷静な対処が求められる一方で、評価を決定的に下げてしまう「やってはいけないNG行動」が存在します。これらの行動は、企業の意図(ストレス耐性や対応力の確認)に対して、最も望ましくない反応と見なされます。ここでは、絶対に避けるべき4つのNG行動を解説します。

① 感情的になる(泣く・怒る)

圧迫面接において、感情的になることは最も致命的なNG行動です。面接官の否定的な言葉や威圧的な態度に耐えきれず、泣き出してしまったり、あるいはカッとなって「失礼だ」と怒りを露わにしたりすることは、企業の思うつぼです。

企業が圧迫面接を行う最大の目的の一つは「ストレス耐性の確認」です。そのテストの場で感情をコントロールできなくなってしまうと、「プレッシャーに弱い」「感情の起伏が激しく、扱いづらい」「入社後、困難な状況に対応できない」と判断され、その時点で不合格となる可能性が極めて高くなります。

たとえ理不尽だと感じても、「これも仕事のシミュレーションだ」と割り切り、深呼吸をして冷静さを取り戻す努力が必要です。感情的になりそうな自分を客観視し、理性で抑え込むメンタルの強さが求められます。

② 反抗的な態度をとる・反論する

厳しい指摘や理不尽な質問に対して、「それは違います」「そんなことはありません」と真正面から反抗したり、喧嘩腰で反論したりするのも避けるべきです。これは、冷静な「切り返し」とは全く異なります。

論理に基づいた「切り返し」は、相手の意見を一度受け止めた上で、自分の考えを建設的に述べる対話の技術です。一方で、感情的な「反抗」は、相手の意見を拒絶し、対話をシャットアウトする行為です。

反抗的な態度は、面接官に以下のようなネガティブな印象を与えます。

- 協調性がない:チームで働く上で、意見の対立があった際に円滑なコミュニケーションが取れないのではないか。

- プライドが高く、扱いづらい:上司や先輩からの指導を素直に受け入れられないのではないか。

- コミュニケーション能力が低い:対立を解決するのではなく、悪化させるタイプではないか。

圧迫面接は、理不尽さに耐える能力だけでなく、難しい相手とどう対話するかというコミュニケーション能力を見ている側面もあります。反抗的な態度は、その両方の評価を著しく下げてしまう行為だと認識しましょう。

③ 長い沈黙

答えに窮して、何も言えずに長く黙り込んでしまうのもNG行動です。長い沈黙は、面接官に「思考が停止してしまった」「プレッシャーに弱く、パニックに陥っている」「対応能力がない」という印象を与えてしまいます。

もちろん、難しい質問に対して少し考える時間は必要です。しかし、それが数十秒にも及ぶ無言の時間になると、コミュニケーションが断絶したと見なされかねません。

もし、すぐに答えが思い浮かばない場合は、沈黙するのではなく、以下のように正直に断りを入れましょう。

- 「申し訳ございません、少し考えを整理するお時間をいただいてもよろしいでしょうか。」

- 「非常に重要なご質問ですので、慎重にお答えしたく、30秒ほどお時間をいただけますか。」

このようにコミュニケーションの意思を示すことで、思考停止ではなく、真剣に考えているというポジティブな印象に変えることができます。 何も言わずに黙り込むことは、対話を放棄したと受け取られるリスクがあるため、絶対に避けましょう。

④ その場しのぎの嘘をつく

圧迫的な追及から逃れるために、その場しのぎの嘘をつくことは、最も信頼を失う行為です。経験豊富な面接官は、話の矛盾や不自然な点を簡単に見抜きます。

例えば、経験がないのに「できます」と答えてしまい、さらに深掘りされた結果、しどろもどろになって嘘がばれてしまうケースは少なくありません。一度嘘が発覚すると、それまでの全ての回答の信憑性が失われ、「不誠実な人物」というレッテルを貼られてしまいます。

誠実さは、ビジネスにおいて最も重要な資質の一つです。スキルや経験が多少不足していても、誠実さがあれば信頼を得ることができます。逆に、どれだけ優秀な経歴があっても、不誠実だと判断されれば採用されることはありません。

分からないこと、できないことは正直に認め、その上で「現時点では経験がございませんが、〇〇という方法で早急に習得いたします」といったように、学習意欲や改善意欲を示す方が、はるかに好印象です。 苦しい状況でも誠実さを失わない姿勢こそが、真の人間性を表します。

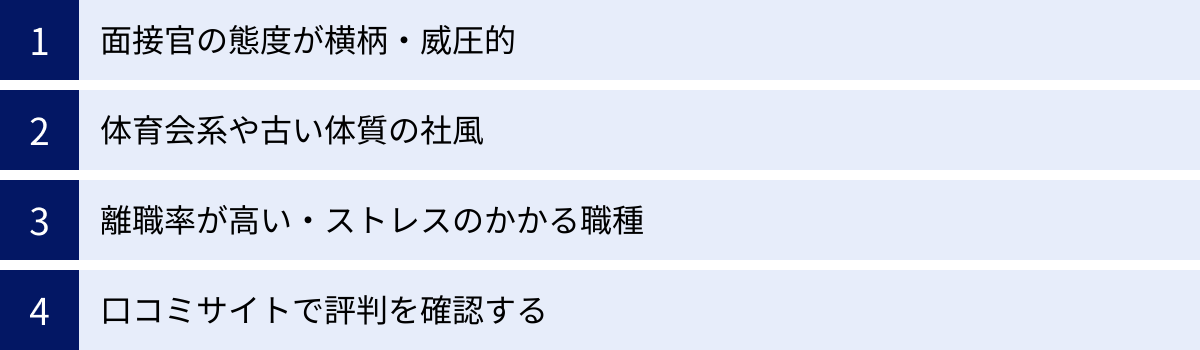

圧迫面接を行う企業の特徴と見分け方

できれば、圧迫面接は受けずに済ませたいものです。選考の段階で、圧迫面接を行う可能性のある企業をある程度見分けることができれば、無用なストレスを回避できます。ここでは、圧迫面接を行いやすい企業に共通する特徴と、その見分け方について解説します。

面接官の態度が横柄・威圧的

最も分かりやすいサインは、面接初期段階での面接官の態度です。以下のような態度が見られた場合、注意が必要です。

- 受付での対応が悪い、挨拶をしても返してくれない。

- 面接室に入っても、目を合わせず、横柄な態度で座っている。

- 応募者が話しているのに、PCばかり見ていたり、貧乏ゆすりをしたりしている。

- 言葉遣いが乱暴で、タメ口を交えてくる。

これらの態度は、意図的な圧迫面接のサインである可能性もありますが、単純にその会社の社員教育が徹底されておらず、応募者を尊重しない社風である可能性も高いです。どちらのケースであっても、入社後に気持ちよく働ける環境であるとは考えにくいでしょう。面接官は「会社の顔」であり、その態度は企業文化を色濃く反映していると考えるべきです。

体育会系や古い体質の社風

企業のウェブサイトや求人票、社長のメッセージなどに、以下のような言葉が頻出する企業は、精神論や根性論を重視する古い体質である可能性があります。

- 「熱い想い」「情熱」「気合と根性」

- 「24時間戦えますか」「成長のためには努力あるのみ」

- 「大家族主義」「上司の言うことは絶対」

こうした企業文化では、論理よりも上下関係や精神的な強さが優先される傾向があります。そのため、面接においても、応募者の従順さや精神的なタフさを試す目的で、圧迫的な手法が用いられやすいのです。「厳しい環境でこそ人は育つ」という考え方が根強く残っている場合、圧迫面接を「愛のムチ」のように正当化しているケースも考えられます。

離職率が高い・ストレスのかかる職種

高い離職率は、その企業の労働環境に何らかの問題を抱えているサインである可能性が高いです。常に人手不足の状態であるため、採用基準が「とにかく辞めない、タフな人材」に偏りがちになります。その結果、ストレス耐性を極端に重視し、圧迫面接で応募者をふるいにかけるという手段に出やすくなります。

また、職種自体に高いストレスが伴う場合も、圧迫面接が行われる傾向があります。

- 厳しいノルマが課せられる営業職

- クレーム対応が多いカスタマーサポート職

- 長時間労働になりがちな業界(不動産、ITの一部など)

これらの職種では、「この程度のプレッシャーに耐えられないなら、うちの仕事は務まらない」という理屈で、圧迫面接が正当化されやすいのです。求人サイトのデータや、常に同じ職種の求人が掲載されていないかなどをチェックし、その企業の定着率を推し量ることが重要です。

口コミサイトで評判を確認する

応募を検討している企業や、面接を控えている企業については、企業の口コミサイトや就職・転職関連の掲示板で、過去の面接に関する評判を確認するのが有効な手段です。

「〇〇社の面接で、圧迫面接を受けた」「面接官の態度が最悪だった」といった具体的な書き込みがないかをチェックしてみましょう。もちろん、口コミは個人の主観に基づくものであり、一つの書き込みを鵜呑みにするのは危険です。しかし、複数の応募者から同様の指摘がなされている場合、その信憑性は高いと考えられます。

特に、以下のような具体的な記述がある場合は要注意です。

- 人格を否定するようなことを言われた

- プライベートな質問を執拗にされた

- 面接官の名前や役職、質問内容が具体的に書かれている

これらの情報を事前にインプットしておくことで、心の準備ができるだけでなく、その企業への応募自体を見送るという判断も可能になります。

圧迫面接の違法性について

圧迫面接における言動は、単に不快であるだけでなく、内容によっては法に触れる可能性もあります。ここでは、どのような質問が違法となりうるのか、そして万が一、違法な面接を受けたと感じた場合にどこに相談すればよいのかを解説します。正しい知識を持つことは、自分自身の権利を守る上で非常に重要です。

違法になる可能性のある質問とは

日本の法律では、採用選考において、応募者の基本的人権を尊重し、応募者の適性・能力とは関係のない事柄で採否を決定してはならないとされています。厚生労働省は、公正な採用選考の基本として、以下の事項を把握しないよう求めています。これらに関する質問は、就職差別につながる恐れがあり、不適切、あるいは違法と判断される可能性があります。

| 質問のカテゴリ | 具体的な質問例 | 関連する法律・指針 |

|---|---|---|

| 本人に責任のない事項 | ・本籍、出生地に関すること ・家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など) ・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など) ・生活環境、家庭環境などに関すること |

職業安定法 (公正な採用選考の基本) |

| 本来自由であるべき事項(思想・信条) | ・宗教に関すること ・支持政党に関すること ・人生観、生活信条などに関すること ・尊敬する人物に関すること ・思想に関すること ・労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動など社会運動に関すること ・購読新聞、雑誌、愛読書などに関すること |

憲法(思想・良心の自由) (公正な採用選考の基本) |

| 性別による差別的な質問 | ・「女性(男性)だから、この仕事は無理ではないか」 ・結婚、出産、育児の予定を尋ね、それを理由に採否を判断すること |

男女雇用機会均等法 |

これらの質問は、応募者の能力や仕事への適性を判断する上で必要のない情報であり、予断や偏見に基づく差別につながるリスクがあります。特に、本籍や思想・信条に関する質問は、応募者が答える義務は一切ありません。

また、セクシュアルハラスメントにあたるような言動や、人格を過度に否定する発言は、民法上の不法行為(名誉毀損など)に該当する可能性もゼロではありません。「圧迫面接だから」という理由で、あらゆる言動が許されるわけではないことを、応募者も企業側も認識しておく必要があります。

参照:厚生労働省「公正な採用選考の基本」

違法な面接を受けたと感じた場合の相談先

もし面接で違法性が疑われるような不適切な質問を受けたり、人格を著しく傷つけられたりした場合は、一人で抱え込まずに公的な機関に相談するという選択肢があります。

総合労働相談コーナー(厚生労働省)

全国の労働局や労働基準監督署内に設置されている相談窓口です。採用や募集、解雇、ハラスメントなど、労働に関するあらゆる問題について、専門の相談員が無料で相談に応じてくれます。圧迫面接や採用における差別的な扱いについて、法的な観点からアドバイスを受けることができます。 匿名での相談も可能で、必要に応じて、企業への助言や指導を行ってくれる場合もあります。

参照:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」

みんなの人権110番(法務省)

法務局・地方法務局の職員や、民間のボランティアである人権擁護委員が対応する、人権問題に関する相談窓口です。面接における差別的な発言やプライバシーの侵害など、人権に関わる問題について相談できます。 電話での相談が主で、「これは人権侵害にあたるのだろうか」と悩んだ際に、気軽に相談できる窓口です。

参照:法務省「常設相談所(人権相談)」

ハローワーク

公共職業安定所であるハローワークは、求職者への職業紹介だけでなく、求人企業への指導も行っています。特にハローワークを通じて応募した企業で不適切な面接が行われた場合、その旨をハローワークに情報提供することで、企業側に行政指導が入る可能性があります。 これにより、将来の応募者が同じような被害に遭うのを防ぐことにもつながります。

これらの窓口に相談したからといって、必ずしも法的な措置が取られたり、内定が保証されたりするわけではありません。しかし、専門家に話を聞いてもらうことで、自分の受けた行為が客観的に見てどうだったのかを判断する助けになり、精神的な負担を軽減することにもつながります。

圧迫面接を受けた後の考え方と行動

圧迫面接を乗り切った後も、不快な気持ちや自信喪失感を引きずってしまうことがあります。しかし、大切なのはその経験をどう捉え、次にどう活かすかです。ここでは、圧迫面接を受けた後の健全な考え方と、取るべき行動について解説します。

面接内容を客観的に振り返る

面接が終わったら、まずは一息つき、感情的にならずに面接内容を冷静に振り返ってみましょう。記憶が新しいうちに、以下の点をノートなどに書き出してみるのがおすすめです。

- どのような質問をされたか?

- どの質問を「圧迫」と感じたか?

- その質問に対して、自分はどのように答えたか?

- もっとうまく答えられたと思う点はないか?

- 面接官の態度はどうだったか?

- 会社の雰囲気はどう感じたか?

この振り返りの目的は、「圧迫」と感じた原因を客観的に分析し、次への学びを得ることです。もしかしたら、一部の質問は圧迫ではなく、自分の準備不足を突かれた「厳しい質問」だったのかもしれません。その場合は、企業研究や自己分析をさらに深める良い機会になります。一方で、明らかに不適切・理不尽な内容だったのであれば、それは自分のせいではないと切り分けることができます。この客観的な振り返りは、不必要に自分を責めることを防ぎ、次の面接に向けた具体的な改善点を見つけ出すための貴重なプロセスです。

入社するかどうかを慎重に判断する(辞退も選択肢)

もし、圧迫面接を乗り越えて内定を獲得した場合、喜びもひとしおでしょう。しかし、そこで即座に入社を決めるのではなく、一度立ち止まって慎重に考えることが重要です。

面接は、応募者が企業を評価する場でもあります。 圧迫面接を行うような企業文化が、本当に自分に合っているのかを自問自答してみてください。

- あの面接官のような人たちと、毎日一緒に働けるだろうか?

- 入社後も、日常的に高圧的なコミュニケーションが行われている環境ではないだろうか?

- ストレス耐性を試すような社風は、自分の長期的なキャリアや心身の健康にとってプラスになるだろうか?

圧迫面接は、その企業の体質の一端を示している可能性があります。不快な思いをしたり、価値観が合わないと感じたりしたのであれば、たとえ内定が出ても辞退するのは、あなたの正当な権利です。 無理して入社しても、結局は早期離職につながってしまうかもしれません。内定はゴールではなく、あくまでスタートです。自分が納得できる環境で働くために、冷静な判断を心がけましょう。

「合わない会社だった」と気持ちを切り替える

圧迫面接の結果、不採用になってしまった場合、多くの人は「自分の受け答えが悪かったからだ」「自分の人格を否定された」と落ち込んでしまいがちです。しかし、それは必ずしも正しくありません。

採用の合否は、能力の優劣だけでなく、「相性」や「縁」に大きく左右されます。特に圧迫面接を行うような企業は、独特のカルチャーを持っていることが多く、そのカルチャーに合うかどうかが重要な判断基準になります。

不採用だったということは、単に「あなたとその企業の社風が合わなかった」というだけのことです。 あなたの能力や人間性が否定されたわけでは決してありません。むしろ、「入社前に、自分に合わない会社だと分かってラッキーだった」とポジティブに捉えることもできます。

一つの面接結果に一喜一憂せず、「ご縁がなかった」とスッパリ気持ちを切り替えて、次の選考に集中することが何よりも大切です。圧迫面接は、あなたにとって最適な会社を見つけるための、一つのスクリーニングプロセスだったと考え、自信を失わずに前を向きましょう。

圧迫面接が不安な場合は転職エージェントへの相談も有効

ここまで圧迫面接の対策について解説してきましたが、「それでも一人で乗り切れるか不安だ」「そもそも圧迫面接を行うような企業は避けたい」と感じる方も多いでしょう。そのような場合は、転職エージェントに相談することも非常に有効な選択肢です。

転職エージェントは、単に求人を紹介するだけでなく、転職活動全体をサポートしてくれるプロフェッショナルです。圧迫面接に関する不安を解消する上で、以下のようなメリットが期待できます。

- 企業の内部情報に詳しい

キャリアアドバイザーは、担当する企業の社風や面接の傾向、過去の面接でどのような質問が出たかといった、求人票だけでは分からない内部情報を持っていることがあります。「この企業は少し体育会系ですよ」「面接官はロジカルな回答を好みます」といった具体的なアドバイスをもらえるため、事前の心構えができます。 - 企業のフィルタリング

事前に「圧迫的な面接は避けたい」という希望を伝えておけば、キャリアアドバイザーがそうした傾向のない企業を中心に紹介してくれます。数多くの企業と求職者を見てきたプロの目線で、あなたに合った穏やかな社風の企業をスクリーニングしてくれるため、ミスマッチのリスクを減らすことができます。 - 模擬面接による実践的なトレーニング

多くの転職エージェントでは、模擬面接のサービスを提供しています。希望すれば、あえて圧迫面接を想定した厳しい質問を投げかけてもらうことも可能です。本番さながらの環境で練習を積むことで、プレッシャーへの耐性がつき、冷静な切り返し方を身体で覚えることができます。客観的なフィードバックをもらえるため、自分では気づかなかった弱点や改善点も明確になります。 - 面接後のフォロー

面接後に、キャリアアドバイザーを通じて企業側からのフィードバックをもらったり、逆に面接で感じた不適切な点についてエージェント経由で企業に伝えてもらったりすることも可能です。自分一人では言いにくいことも、第三者であるエージェントが間に入ることで、円滑にコミュニケーションが取れる場合があります。

転職活動は、時に孤独で精神的な負担も大きいものです。一人で全ての不安を抱え込まず、転職エージェントのようなプロの力を借りることで、精神的な安心感を得ながら、より効率的かつ効果的に活動を進めることができます。 自分に合ったキャリアアドバイザーを見つけることが、圧迫面接の不安を解消し、理想のキャリアを実現するための力強い一歩となるでしょう。