現代のビジネス環境において、企業が持続的に成長を遂げるためには、優れた人材の確保と定着が不可欠です。しかし、労働人口の減少や働き方の多様化が進む中で、多くの企業が人材の流出という課題に直面しています。そこで重要となるのが「リテンション」という考え方です。

本記事では、人事領域におけるリテンションの基本的な意味から、その重要性が高まる背景、向上させることのメリット、そして具体的な施策20選までを網羅的に解説します。自社の人材定着に課題を感じている経営者や人事担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

リテンションとは

リテンション(retention)とは、英語で「維持」「保持」を意味する言葉です。ビジネスの様々な文脈で使われますが、特に人事領域とマーケティング領域で頻繁に用いられます。本記事では、人事領域におけるリテンションに焦点を当てて解説します。

人事領域におけるリテンションの意味

人事領域におけるリテンションとは、「企業が従業員を組織内に維持し、確保し続けること」を指します。具体的には、従業員の離職を防ぎ、定着を促すためのあらゆる取り組みや戦略の総称として使われます。これは単に「辞めないでほしい」と引き留めるような短期的な慰留策ではなく、従業員が「この会社で働き続けたい」と自発的に思えるような魅力的な環境を構築する、長期的かつ戦略的なアプローチです。

リテンションと似た言葉に「従業員エンゲージメント」や「定着率」がありますが、それぞれニュアンスが異なります。

- リテンション(人材定着): 従業員を組織に留めるための「施策」や「活動」そのものを指すことが多いです。予防的な観点から、離職の兆候が見える前から働きかけます。

- 従業員エンゲージメント: 従業員が企業に対して抱く「貢献意欲」や「愛着心」といった心理的な状態を指します。エンゲージメントが高い従業員は、自発的に仕事に取り組み、組織の成功に貢献しようとします。リテンション施策は、このエンゲージメントを高めるための重要な手段の一つです。

- 定着率: 一定期間において、どれくらいの従業員が組織に残り続けたかを示す「結果指標」です。リテンション施策がうまくいっているかどうかを測るための具体的な数値と言えます。

つまり、魅力的なリテンション施策を実行することで従業員エンゲージメントが高まり、その結果として定着率が向上する、という関係性で理解すると分かりやすいでしょう。

リテンションマネジメントとは

リテンションマネジメントとは、従業員の定着率向上を目的として、組織的かつ戦略的にリテンション施策を計画・実行・管理することです。これは、個別の問題に対する対症療法ではなく、組織全体の課題として捉え、根本的な原因にアプローチする体系的な取り組みを意味します。

リテンションマネジメントには、以下のような多様な要素が含まれます。

- 採用: 入社後のミスマッチを防ぐための採用戦略。

- 育成・キャリア: スキルアップやキャリア形成を支援する制度。

- 評価・報酬: 公平で納得感のある人事評価と報酬体系。

- 労働環境: ワークライフバランスや心身の健康を支援する環境整備。

- 人間関係: コミュニケーションの活性化や心理的安全性の確保。

- 企業文化・ビジョン: 企業の理念や目指す方向性への共感醸成。

これらの要素を複合的に組み合わせ、自社の状況に合わせて最適化していくことがリテンションマネジメントの要諦です。例えば、「給与が低いから」という理由で離職する従業員が多い場合、単純に給与を上げるだけでは根本的な解決にならないことがあります。その背景には、「自分の頑張りが正当に評価されていない」という評価制度への不満や、「将来のキャリアが見えない」という成長機会への不安が隠れているかもしれません。

リテンションマネジメントは、こうした離職の根本原因を多角的に分析し、従業員一人ひとりが働きがいを感じ、長期的に活躍できる組織を築くための経営戦略そのものと言えるでしょう。

リテンションが重要視される背景

なぜ今、これほどまでにリテンションが重要視されているのでしょうか。その背景には、日本社会が直面する構造的な変化があります。ここでは、特に大きな影響を与えている2つの要因について解説します。

労働人口の減少

リテンションの重要性が高まる最も大きな背景は、日本の深刻な労働人口の減少です。総務省統計局の「労働力調査」によると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。

| 年 | 労働力人口(万人) |

|---|---|

| 2019年 | 6,886 |

| 2020年 | 6,868 |

| 2021年 | 6,860 |

| 2022年 | 6,902 |

| 2023年 | 6,926 |

(参照:総務省統計局「労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果の概要」)

上記の表を見ると、近年は女性や高齢者の労働参加により微増していますが、長期的に見れば若年層の減少は続いており、人材獲得競争がますます激化することは避けられません。

この状況は、企業経営に以下のような深刻な影響を及ぼします。

- 採用競争の激化: 少ない人材を多くの企業が奪い合う構図となり、優秀な人材の採用が極めて困難になります。

- 採用コストの高騰: 採用競争の激化に伴い、求人広告費や人材紹介会社への手数料など、一人当たりの採用単価が上昇し続けます。

- 事業継続のリスク: 必要な人員を確保できなければ、事業の縮小や、最悪の場合は事業継続そのものが困難になるリスクも高まります。

このような環境下では、新たに人材を「採る」ことの難易度とコストが飛躍的に高まっています。だからこそ、今いる従業員に長く活躍してもらい、組織に定着してもらう「リテンション」の価値が、これまで以上に高まっているのです。新しい人材の獲得に多大なコストをかけるよりも、既存の従業員の満足度を高めて離職を防ぐ方が、結果的にコスト効率が良く、企業の持続的な成長に繋がるという認識が広まっています。

働き方の多様化と転職へのハードル低下

かつての日本では、終身雇用や年功序列といった日本的雇用慣行が一般的であり、一度入社した会社に定年まで勤め上げることが美徳とされる風潮がありました。しかし、バブル崩壊後の経済停滞やグローバル化の進展により、こうした慣行は大きく変化しました。

現代の働く人々、特にミレニアル世代やZ世代と呼ばれる若者層を中心に、働き方に関する価値観は大きく多様化しています。

- ワークライフバランスの重視: プライベートな時間を大切にし、仕事と生活の調和を求める傾向が強まっています。

- キャリアの自律: 会社にキャリアを委ねるのではなく、自分自身の専門性やスキルを高め、市場価値を意識しながら主体的にキャリアを形成したいと考える人が増えています。

- 柔軟な働き方への希求: リモートワークやフレックスタイムなど、時間や場所に縛られない働き方を望む声が高まっています。

- 副業・兼業の一般化: 一つの企業に依存せず、複数の収入源を持つことでリスクを分散し、スキルを広げたいと考える層も増加しています。

こうした価値観の変化と並行して、転職市場も大きく変化しました。転職エージェントや転職サイト、ビジネスSNSなどのサービスが普及し、誰でも手軽に求人情報にアクセスし、企業とコンタクトを取れるようになりました。これにより、転職はもはや特別なことではなく、キャリアアップのための当たり前の選択肢として広く認識されるようになっています。

この結果、従業員は「今の会社に不満があれば、より良い条件や環境を求めて他社に移る」という選択を、以前よりも遥かに容易に下せるようになりました。企業側から見れば、従業員は常に他社と比較され、選ばれる立場にあるということです。もはや「会社に所属させてやっている」という考えは通用しません。従業員一人ひとりの価値観に寄り添い、「選ばれ続ける」ための努力を怠る企業は、あっという間に人材を失ってしまう時代なのです。

リテンション向上のメリット

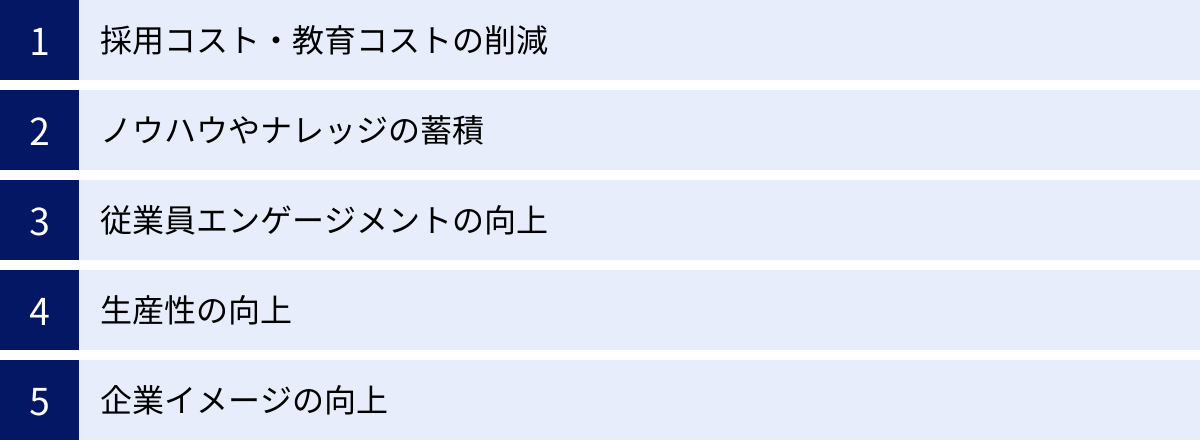

リテンション向上に取り組むことは、単に離職者を減らすだけでなく、企業経営に多岐にわたるポジティブな影響をもたらします。ここでは、代表的な5つのメリットについて詳しく解説します。

採用コスト・教育コストの削減

従業員が一人離職すると、企業は目に見えるコストと目に見えないコストの両方を負担することになります。

- 直接的な採用コスト: 求人広告費、人材紹介会社への成功報酬、採用イベントの出展費用など。

- 間接的な採用コスト: 採用担当者の人件費、面接官の工数など。

- 教育コスト: 新入社員への研修費用、OJT(On-the-Job Training)で指導にあたる先輩社員の人件費や時間的コスト。

一般的に、一人の従業員が離職した場合の損失は、その従業員の年収の50%から200%にものぼると言われています。例えば、年収500万円の社員が一人退職した場合、250万円から1,000万円ものコストが発生する計算になります。

リテンションを向上させ、離職率を低く抑えることができれば、この莫大な採用・教育コストを大幅に削減できます。そして、削減できたコストやリソースを、既存従業員の待遇改善やスキルアップ支援、新規事業への投資など、より生産的な活動に振り向けることが可能になります。これは、企業の収益性を直接的に改善する、非常に大きなメリットです。

ノウハウやナレッジの蓄積

従業員は、日々の業務を通じて様々な知識やスキル、経験を蓄積していきます。これには、マニュアル化できる形式知だけでなく、個人の経験や勘に基づく「暗黙知」と呼ばれる貴重なノウハウも含まれます。例えば、「この顧客はこういう提案を好む」「このトラブルはこう対処すれば早く解決する」といった知見は、長年の経験の中で培われるものです。

従業員の離職は、これらの貴重な知的資産が社外へ流出してしまうことを意味します。特に、ベテラン社員やエース級の人材が離職した場合の損失は計り知れません。後任者が同じレベルに達するまでには長い時間と多大な労力がかかり、その間の業務品質の低下は避けられません。

リテンションを高めることで、こうしたノウハウやナレッジが組織内に着実に蓄積されていきます。蓄積された知見は、組織全体の業務効率化や問題解決能力の向上に繋がり、他社には真似のできない競争優位性の源泉となります。

従業員エンゲージメントの向上

リテンションを高めるための施策は、従業員エンゲージメントの向上と密接に連動しています。例えば、以下のような施策は、従業員のエンゲージメントを直接的に高める効果があります。

- 公平な評価と納得感のある報酬: 「自分の頑張りが正当に認められている」という実感。

- キャリア支援: 「この会社は自分の成長を応援してくれる」という期待感。

- 良好な人間関係と心理的安全性: 「安心して意見が言え、仲間と協力できる」という信頼感。

- ビジョンの共有: 「自分の仕事が会社の目標達成に貢献している」という意義の実感。

従業員が「この会社は自分を大切にしてくれている」と感じれば、自然と会社への愛着や貢献意欲(エンゲージメント)が高まります。エンゲージメントが高い従業員は、単に与えられた業務をこなすだけでなく、自発的に改善提案を行ったり、顧客満足度を高めるための工夫を凝らしたり、困っている同僚を助けたりするようになります。このような主体的な行動が組織全体に広がることが、企業の活力を生み出すのです。

生産性の向上

リテンションの向上は、組織全体の生産性を大きく押し上げます。その理由は、これまで述べてきたメリットが複合的に作用するためです。

- 熟練度の向上: 長く働く従業員は業務に習熟しており、ミスが少なく、効率的に仕事を進めることができます。

- チームワークの強化: 人員の入れ替わりが少ないチームは、メンバー間の相互理解が深まり、円滑な連携が可能になります。阿吽の呼吸で仕事が進むようになり、チームとしてのパフォーマンスが最大化されます。

- 業務の継続性: 離職に伴う引き継ぎ業務や、新人が戦力になるまでのフォローといった非生産的な活動が減少します。これにより、組織は本来のコア業務に集中できます。

- エンゲージメントの高い従業員の貢献: 前述の通り、エンゲージメントの高い従業員は主体的に業務改善に取り組むため、組織全体の生産性向上に直接的に貢献します。

このように、人材の定着は、個人のパフォーマンス向上と組織のスムーズな運営を両立させ、結果として組織全体の生産性を高めることに繋がります。

企業イメージの向上

従業員の定着率が高い企業は、社外から見ても魅力的に映ります。「社員を大切にする会社」「働きやすい会社」というポジティブな評判(レピュテーション)は、企業のブランドイメージを大きく向上させます。

この良好な企業イメージは、特に採用活動において絶大な効果を発揮します。転職口コミサイトやSNSを通じて、企業の内部情報が簡単に広まる現代において、従業員満足度の高い企業の評判は、優秀な人材を引きつける強力な磁石となります。求職者は給与や待遇だけでなく、「働きがい」や「社風」を重視する傾向が強まっており、「社員が辞めない会社」という事実は、何よりの魅力となるのです。

さらに、従業員を大切にする姿勢は、顧客や取引先、投資家といったステークホルダーからの信頼にも繋がります。CSR(企業の社会的責任)の観点からも、従業員の定着は高く評価される要素であり、持続可能な経営を行っている企業としての信頼性を高める効果が期待できます。

リテンションが低い企業に起こる問題

逆に、リテンションが低く、従業員の離職が常態化している企業は、どのような問題に直面するのでしょうか。これは、先述したメリットの裏返しであり、企業の成長を阻害する深刻な悪循環を引き起こします。

採用・教育コストの増加

リテンションが低い企業は、常に人材の欠員補充に追われることになります。離職者が出るたびに採用活動を開始し、求人広告費や紹介手数料といったコストが恒常的に発生します。これは、企業の利益を直接的に圧迫する要因となります。

さらに、コストは金銭的なものに留まりません。人事担当者や現場の管理職は、採用面接や新入社員の受け入れ準備に多くの時間を割かれます。新入社員が入社すれば、今度は教育担当者がつきっきりで指導にあたる必要があり、その間、教育担当者自身の本来業務は停滞してしまいます。

このように、終わりのない採用と教育の繰り返しは、組織のリソースを際限なく消耗させ、企業の体力を奪っていきます。本来であれば事業成長のために使われるべき時間やお金が、穴の空いたバケツに水を注ぐような、非生産的な活動に費やされ続けてしまうのです。

既存社員の負担増加とモチベーション低下

離職者が出た場合、その業務は残された既存社員がカバーせざるを得ません。特に、後任者がすぐに見つからない、あるいは見つかっても戦力になるまでに時間がかかる場合、既存社員への負担は過大なものになります。

- 業務量の増加: 離職者の担当業務がそのまま上乗せされ、残業時間が増加する。

- 心理的ストレス: いつ終わるとも知れない多忙な状況や、慣れない業務への対応で、心身ともに疲弊する。

- 引き継ぎ業務の負担: 自分の業務に加えて、後任者への引き継ぎ資料の作成やOJT指導を行わなければならない。

こうした状況が続くと、既存社員の間で不満や疲労が蓄積し、モチベーションは著しく低下します。特に、優秀な同僚や信頼していた上司が次々と辞めていくのを目の当たりにすると、「この会社に未来はないのではないか」「自分も早く辞めた方が良いのではないか」という不安が組織全体に蔓延します。これが、一人の離職がさらなる離職を呼ぶ「負のスパイラル」の始まりです。優秀な人材ほど、このような組織の停滞を敏感に察知し、見切りをつけて去っていく傾向があります。

組織全体の生産性低下

人材の流出は、組織全体の生産性を確実に低下させます。

まず、離職によって業務のノウハウや顧客との関係性といった無形の資産が失われます。引き継ぎが不十分であれば、業務の品質が低下したり、過去の失敗が繰り返されたりする可能性があります。顧客対応の質が落ちれば、顧客満足度の低下や失注に繋がり、企業の売上に直接的なダメージを与えます。

また、チーム内に新人が加わると、チーム全体のパフォーマンスは一時的に低下します。新人が業務を覚え、周囲との連携がスムーズになるまでには一定の時間が必要です。その間、既存社員は新人へのフォローに時間を取られ、チーム全体の業務スピードは落ちてしまいます。

さらに、前述した既存社員のモチベーション低下も、生産性低下に拍車をかけます。疲弊し、会社への信頼を失った従業員は、最低限の仕事しかこなさなくなり、改善提案や新たな挑戦といった前向きな行動は期待できなくなります。このように、リテンションの低さは、組織の活力を奪い、成長を鈍化させる深刻な病巣となるのです。

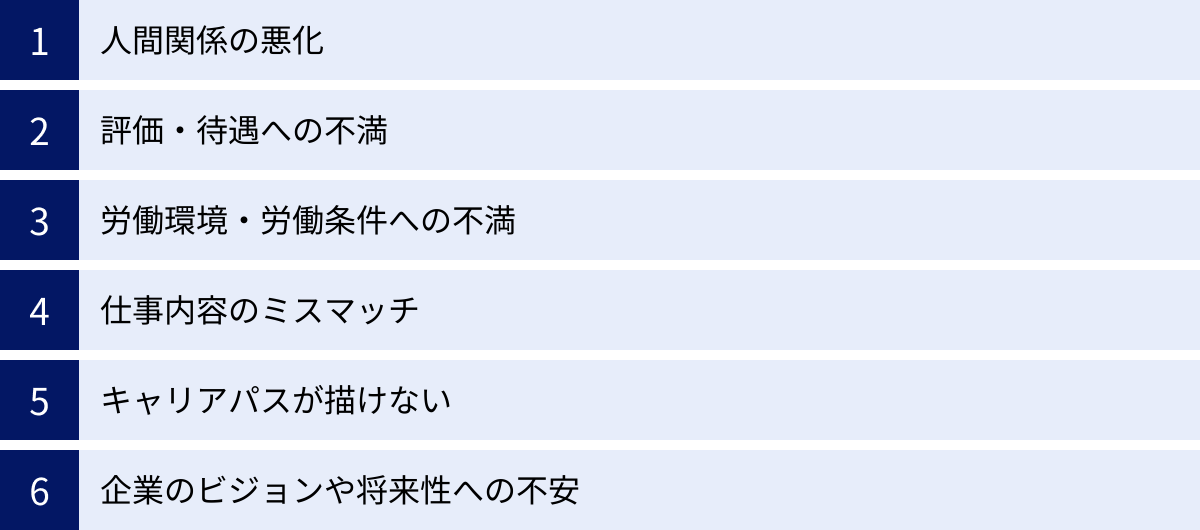

リテンションが低下する主な原因

従業員が「この会社を辞めたい」と考えるに至るには、様々な原因が複雑に絡み合っています。リテンション向上に取り組むためには、まずこれらの根本原因を理解することが不可欠です。ここでは、離職に繋がりやすい主な原因を6つのカテゴリーに分けて解説します。

人間関係の悪化

多くの調査で、離職理由の上位に常に挙げられるのが「職場の人間関係」です。どれだけ仕事内容が魅力的で待遇が良くても、人間関係に問題を抱えていると、従業員は大きな精神的ストレスを感じ、働く意欲を失ってしまいます。

- 上司との関係: パワーハラスメントや過度な叱責、マイクロマネジメント(過干渉)、逆に放置(ネグレクト)、正当な評価をしない、相談に乗ってくれないなど、上司との関係性は部下のエンゲージメントに最も大きな影響を与えます。

- 同僚との関係: チーム内での孤立、協力体制の欠如、意見の対立、陰口やいじめなど、同僚との関係性が悪いと、心理的安全性が脅かされ、居心地の悪さを感じます。

- コミュニケーション不足: 部署内や部署間でのコミュニケーションが希薄で、必要な情報が共有されなかったり、誰が何をやっているか分からなかったりする状況も、不信感や孤立感を生む原因となります。

評価・待遇への不満

自分の働きや貢献が正当に報われていないという感覚は、従業員のモチベーションを著しく低下させます。

- 評価への不満: 評価基準が曖昧で、上司の主観や好き嫌いで評価が決まっていると感じる。評価プロセスが不透明で、フィードバックも不十分。自分の成果が評価に全く反映されていない。

- 給与への不満: 業務量や責任の重さに見合った給与が支払われていない。同業他社や同じ職種の市場水準と比較して給与が低い。昇給の見込みがない。

- インセンティブへの不満: 会社の業績が良くても賞与が少ない、あるいは支給されない。成果を出した社員へのインセンティブ制度が不十分。

特に、「頑張っても報われない」という不公平感は、優秀な人材ほど敏感に感じ取ります。彼らは自身の市場価値を客観的に把握しているため、より正当な評価と待遇を求めて他社へ移ることを決断するのです。

労働環境・労働条件への不満

働きやすさを直接的に左右する労働環境や労働条件も、リテンションに大きな影響を与えます。

- 長時間労働: 残業や休日出勤が常態化しており、プライベートの時間が確保できない。ワークライフバランスが著しく損なわれている。

- 休暇の取りにくさ: 有給休暇の取得を申請しづらい雰囲気がある。長期休暇が取れない。

- 柔軟性のない働き方: リモートワークやフレックスタイム制度がなく、画一的な働き方を強いられる。育児や介護といったライフイベントとの両立が困難。

- 物理的なオフィス環境: デスクが狭い、椅子が体に合わない、空調が不快、オフィスが汚い、リフレッシュできるスペースがないなど、物理的な環境の悪さも日々のストレスに繋がります。

これらの不満は、従業員の心身の健康を損なうだけでなく、「会社は従業員のことを大切に考えていない」というメッセージとして受け取られ、エンゲージメントの低下を招きます。

仕事内容のミスマッチ

「こんなはずではなかった」という入社前後のギャップや、仕事そのものへの不満も、早期離職の大きな原因となります。

- 採用時のミスマッチ: 面接で聞いていた仕事内容と、実際に入社してから任された業務が全く違う。

- スキル・興味との不一致: 自分の持っているスキルや得意なこと、興味のある分野と、現在の仕事内容が合っていない。能力を発揮できず、やりがいを感じられない。

- 成長実感の欠如: 毎日同じことの繰り返しで、新しいスキルが身につかない。このまま働き続けても成長できるビジョンが見えない。

- 裁量権の欠如: 業務における裁量権がほとんどなく、上司の指示通りに動くだけで、自分の意見やアイデアを活かす機会がない。

仕事は人生の多くの時間を費やすものです。その仕事にやりがいや成長実感を見出せない場合、従業員はより自分らしく輝ける場所を求めて組織を去っていきます。

キャリアパスが描けない

特に向上心の高い従業員にとって、「この会社でどのようなキャリアを築いていけるのか」という将来の見通しは極めて重要です。

- キャリアプランの不透明さ: 昇進・昇格の基準やルートが不明確で、自分が将来どのようなポジションを目指せるのか分からない。

- ロールモデルの不在: 社内に目標としたい先輩や上司がおらず、自分の将来像を重ね合わせることができない。

- 成長機会の不足: 研修制度や資格取得支援が不十分。社内公募制度やジョブローテーションの機会がなく、多様な経験を積むことができない。

- 専門性の軽視: 専門性を高めるよりも、ジェネラリストとして異動を繰り返させられるなど、自身のキャリア志向と会社の育成方針が合わない。

「この会社にいても、自分の望むキャリアは実現できない」と感じた時、従業員は社外に成長の機会を求め始めます。

企業のビジョンや将来性への不安

最後に、個人の問題だけでなく、会社組織そのものに対する不安や不信感も、離職の引き金となります。

- ビジョンへの非共感: 会社の経営理念やビジョンに共感できない。自分の価値観と会社の目指す方向性が異なると感じる。

- 経営方針への不信感: 経営層の意思決定に一貫性がなく、場当たり的だと感じる。トップダウンが強すぎ、現場の声が全く届かない。

- 将来性への不安: 会社の業績が悪化している。業界の先行きが暗い。競合他社に比べて商品やサービスの競争力がない。

- 情報開示の不足: 経営層からの情報発信が少なく、会社が今どのような状況で、どこに向かおうとしているのかが分からず、不安になる。

従業員は、自分が乗っている船がどこに向かっているのか、そしてその船が沈む心配はないか、ということを常に気にしています。船の未来に希望が持てなければ、別の船に乗り換えるのは当然の選択と言えるでしょう。

自社の状況を把握するリテンションレート(定着率)の計算方法

リテンション向上の施策を講じる前に、まずは自社の現状を客観的な数値で把握することが不可欠です。そのための基本的な指標が「リテンションレート(定着率)」です。

リテンションレート(定着率)は、特定の期間において、どれだけの従業員が組織に留まったかを示す割合です。計算式は非常にシンプルです。

基本的な計算式:

定着率(%) = (期間終了時の従業員数) ÷ (期間開始時の従業員数) × 100

例えば、ある年の4月1日時点の従業員数が100名で、翌年3月31日時点の従業員数が95名だった場合、年間の定着率は95%となります。

ただし、この計算式は期間中の退職者数と入社者数が同じだった場合に、実態と乖離する可能性があります。より正確に「期間開始時にいた従業員がどれだけ定着したか」を測るためには、以下の計算式を用いるのがおすすめです。

より正確な計算式:

定着率(%) = (期間開始時の在籍者のうち、期間終了時にも在籍している従業員数) ÷ (期間開始時の従業員数) × 100

例えば、4月1日時点で100名が在籍しており、そのうち10名が年度内に退職したとします。この場合、期間開始時の在籍者で期末にも在籍しているのは90名なので、定着率は90%となります。年度内に5名が中途入社して期末の従業員数が95名になったとしても、定着率は90%のままです。こちらの方が、人材の流出度合いをより正確に示しています。

分析のポイント

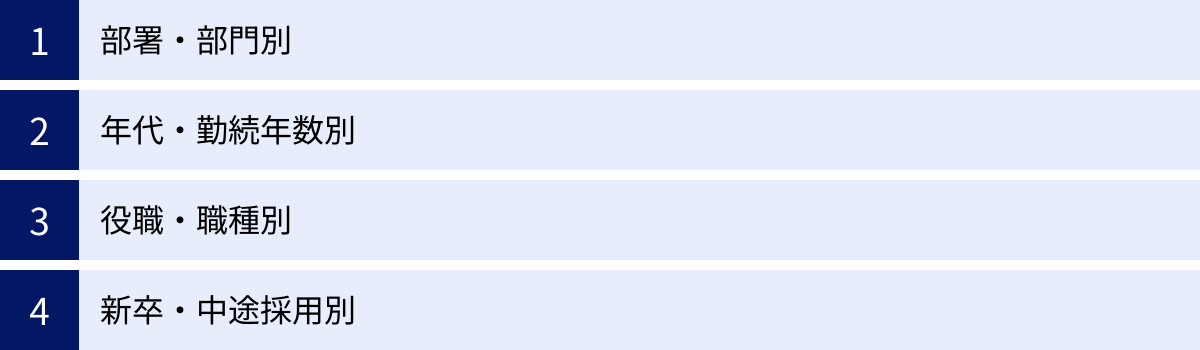

単に全社の定着率を算出するだけでは、具体的な課題は見えてきません。リテンションレートをより深く分析し、打ち手を考えるためには、セグメント別に数値を比較することが非常に重要です。

- 部署・部門別: 特定の部署だけ定着率が著しく低い場合、その部署のマネジメントや業務内容、人間関係に問題がある可能性が考えられます。

- 年代・勤続年数別: 若手社員(例:入社1~3年目)の定着率が低いのであれば、オンボーディングや初期のキャリア形成支援に課題があるかもしれません。

- 役職・職種別: 特定の役職(例:係長クラス)や職種(例:エンジニア)の離職が多い場合、その層に対する評価・待遇やキャリアパスに問題がある可能性が疑われます。

- 新卒・中途採用別: 新卒採用者と中途採用者で定着率に大きな差がある場合、それぞれの採用プロセスやオンボーディング手法を見直す必要があります。

このようにデータを細分化して分析することで、「どこに」「どのような」問題が潜んでいるのかを特定し、より効果的な施策に繋げることができます。また、年次や四半期ごとに定着率を算出し、時系列で変化を追うことも、施策の効果測定や新たな問題の早期発見に役立ちます。

リテンションを高める施策20選

ここでは、従業員の定着率を高めるための具体的な施策を20個、厳選して紹介します。これらの施策は互いに関連し合っているため、自社の課題に合わせて複合的に取り組むことが効果的です。

① 採用ミスマッチを防ぐ

リテンションは入社前から始まっています。入社後の「こんなはずではなかった」というギャップは、早期離職の最大の原因です。

- RJP(Realistic Job Preview)の実践: 採用段階で、仕事の良い面だけでなく、大変な部分や厳しい側面も正直に伝えます。これにより、候補者は現実的な期待を持って入社でき、ギャップを最小限に抑えられます。

- カルチャーフィットの重視: スキルや経歴だけでなく、会社の文化や価値観に合う人材かどうかを見極めます。現場社員との座談会などを設け、社風を肌で感じてもらう機会を作ることも有効です。

② オンボーディングを充実させる

入社後の数ヶ月間は、新入社員が組織に馴染み、早期に戦力化するための極めて重要な期間です。

- 体系的なプログラムの構築: 入社時研修だけでなく、配属後のフォローアップ面談、メンター制度などを組み合わせ、新入社員が孤立しないように継続的にサポートします。

- 部署全体の協力体制: 受け入れ部署全体で新人を歓迎し、サポートする文化を醸成します。OJT担当者任せにせず、チームで育てる意識が重要です。

③ 1on1ミーティングを定期的に実施する

上司と部下が1対1で対話する1on1ミーティングは、信頼関係を築き、部下の課題や悩みを早期にキャッチするための強力なツールです。

- 定期的な実施: 週に1回、あるいは隔週に1回など、短い時間でも良いので定期的に実施することが重要です。

- 対話の場の担保: 部下が安心して本音を話せるよう、上司は「聞く」姿勢に徹します。業務の進捗確認だけでなく、キャリアの悩みやコンディションについて話す時間にしましょう。

④ メンター制度を導入する

直属の上司とは別に、他部署の先輩社員が相談役(メンター)となる制度です。

- ナナメの関係の構築: 利害関係のない先輩社員だからこそ、仕事の悩みや人間関係について気軽に相談できます。新入社員の心理的な孤立を防ぎ、精神的な支えとなります。

- キャリアの相談役: メンター自身の経験を語ってもらうことで、新入社員は社内でのキャリアパスを具体的にイメージしやすくなります。

⑤ 社内コミュニケーションを活性化させる

部署や役職を超えたコミュニケーションは、組織の一体感を醸成し、風通しの良い職場環境を作ります。

- 交流機会の創出: 全社イベント、部活動支援、部署横断のプロジェクト、シャッフルランチ(他部署のメンバーとランチに行く制度)などを企画します。

- ツールの活用: 社内SNSやチャットツールを導入し、業務連絡だけでなく、雑談や相互の称賛が生まれるような場を提供します。

⑥ 心理的安全性を確保する

「このチームでは、どんな意見を言っても、失敗しても非難されない」とメンバーが感じられる状態です。

- 傾聴と尊重の姿勢: マネージャーが率先して、部下の意見を真摯に聞き、たとえ反対意見であっても尊重する姿勢を示します。

- 失敗を許容する文化: 挑戦した上での失敗を責めるのではなく、そこから何を学んだかを問い、次の成功に繋げる文化を育みます。

⑦ 公平で透明性のある人事評価制度を構築する

評価への不満は離職の大きな原因です。納得感を高めることが鍵となります。

- 基準の明確化と公開: 評価項目や基準、評価プロセスを全社員に明確に示します。

- 多面的な評価の導入: 上司だけでなく、同僚や部下からも評価を受ける「360度評価」などを取り入れ、客観性と公平性を高めます。

- 丁寧なフィードバック: 評価結果を伝えるだけでなく、その理由や今後の期待、改善点を具体的にフィードバックする場を設けます。

⑧ 納得感のある報酬・インセンティブ制度を設ける

従業員の貢献に報いることは、モチベーションの維持に不可欠です。

- 市場競争力のある給与水準: 定期的に同業他社の給与水準を調査し、自社の報酬体系が競争力を失っていないかを確認します。

- 成果と連動したインセンティブ: 個人の成果やチームの貢献度に応じて、賞与や昇給、特別手当などで報いる仕組みを設けます。

⑨ 多様な働き方を認める

従業員一人ひとりのライフステージや価値観に合わせた、柔軟な働き方を提供します。

- 制度の導入: リモートワーク、フレックスタイム、時短勤務、副業・兼業の許可など、従業員のニーズに合わせた制度を導入・拡充します。

- 利用しやすい風土づくり: 制度があるだけでなく、上司や同僚の理解があり、誰もが気兼ねなく利用できるような風土を醸成することが重要です。

⑩ ワークライフバランスを推進する

仕事と私生活の調和は、従業員の心身の健康と長期的な活躍の基盤です。

- 長時間労働の是正: ノー残業デーの設定、PCの強制シャットダウン、勤怠管理システムによる労働時間の可視化など、実効性のある対策を講じます。

- 休暇取得の促進: 有給休暇の計画的付与や、アニバーサリー休暇など特別な休暇制度を設け、休みやすい雰囲気を作ります。

⑪ 魅力的な福利厚生を整備する

法定福利厚生に加え、従業員のニーズに合った独自の福利厚生は、従業員満足度と企業イメージを高めます。

- ニーズの把握: アンケートなどで従業員がどのような福利厚生を求めているかを調査します。

- 多様な選択肢: 住宅手当、食事補助、自己啓発支援(書籍購入費補助、資格取得奨励金)、リフレッシュ休暇、家族向けイベントなど、多様な選択肢を用意します。

⑫ 労働環境や条件を改善する

従業員が日々過ごすオフィスの物理的な環境も、快適性や生産性に直結します。

- 物理的環境の整備: 人間工学に基づいた椅子やデスクの導入、リフレッシュスペースの設置、フリーアドレスの導入などを検討します。

- ハラスメント対策の徹底: 相談窓口の設置と周知、定期的な研修を実施し、あらゆるハラスメントを許さないという企業の強い姿勢を示します。

⑬ 健康経営を推進する

従業員の心身の健康を重要な経営資源と捉え、企業が積極的に投資するアプローチです。

- メンタルヘルスケア: ストレスチェックの実施と産業医による面談、カウンセリングサービスの提供などを通じて、心の不調を早期に発見し、ケアします。

- フィジカルヘルスケア: 定期健康診断のオプション補助、運動促進イベントの開催、健康的な食事の提供(社員食堂や食事補助)などを行います。

⑭ スキルアップ・キャリアアップを支援する

従業員の「成長したい」という意欲に応えることは、エンゲージメント向上に繋がります。

- 学習機会の提供: 階層別研修、スキルアップ研修、eラーニング、資格取得支援制度などを充実させます。

- キャリアパスの提示: 社内公募制度やジョブローテーション制度を設け、多様なキャリアを経験できる機会を提供します。上司とのキャリア面談も定期的に実施しましょう。

⑮ 適材適所の人員配置を行う

従業員の能力や志向が最大限に活かされる場所で働いてもらうことが、本人と組織の双方にとって有益です。

- 人材データの活用: タレントマネジメントシステムなどを活用して従業員のスキルや経験、キャリア志向を可視化し、データに基づいた戦略的な人員配置を行います。

- 本人の意向の尊重: 配置転換の際には、一方的な辞令ではなく、本人の意向をヒアリングし、キャリアプランについて話し合う機会を設けます。

⑯ 企業のビジョンやパーパスを共有する

「何のためにこの仕事をしているのか」という意義を感じられることは、働く上での大きな動機となります。

- 繰り返し発信する: 経営層が、全社集会や社内報、動画メッセージなど、あらゆる機会を通じて企業のビジョンやパーパス(社会的存在意義)を自分の言葉で語りかけます。

- 自分事化を促す: 各部署の目標や個人の業務が、会社のビジョンにどう繋がっているのかを具体的に示し、従業員が自分の仕事の意義を実感できるようにします。

⑰ 従業員エンゲージメントを測定し改善する

組織の状態を定期的に観測し、改善に繋げます。

- パルスサーベイの実施: 週に1回、月に1回など、短いサイクルで簡単な質問に答えてもらうことで、組織のコンディションの変化をリアルタイムに把握します。

- 結果の分析とアクション: スコアが低下した部署や項目を特定し、その原因を分析して具体的な改善策を実行します。

⑱ 従業員サーベイ(アンケート)で意見を収集する

従業員の生の声を聞くことは、課題発見の第一歩です。

- 従業員満足度調査(ES調査): 年に1~2回、網羅的なアンケートを実施し、職場環境、人間関係、待遇、キャリアなどに関する従業員の満足度や意見を収集します。

- 匿名性の担保とフィードバック: 従業員が本音で回答できるよう匿名性を確保します。調査結果は真摯に受け止め、全社に共有し、具体的な改善計画を示すことが信頼に繋がります。

⑲ ピアボーナスを導入して称賛文化を醸成する

従業員同士が感謝や称賛を送り合う仕組みです。

- 日々の貢献の可視化: 上司からは見えにくい、日常の小さな親切やファインプレーが可視化され、称賛されるようになります。

- ポジティブな風土づくり: 「ありがとう」が飛び交う職場は、心理的安全性が高く、チームワークも向上します。

⑳ リファラル採用を推進する

リテンション施策と採用施策は表裏一体です。

- エンゲージメントの高い社員からの紹介: 会社に満足している従業員は、友人や知人に自社を積極的に推薦してくれます。

- 定着率の高さ: 紹介者からリアルな企業文化や働き方を聞いた上で入社するため、ミスマッチが少なく、リファラル採用経由の入社者は定着率が高い傾向にあります。

リテンション向上を成功させる3つのポイント

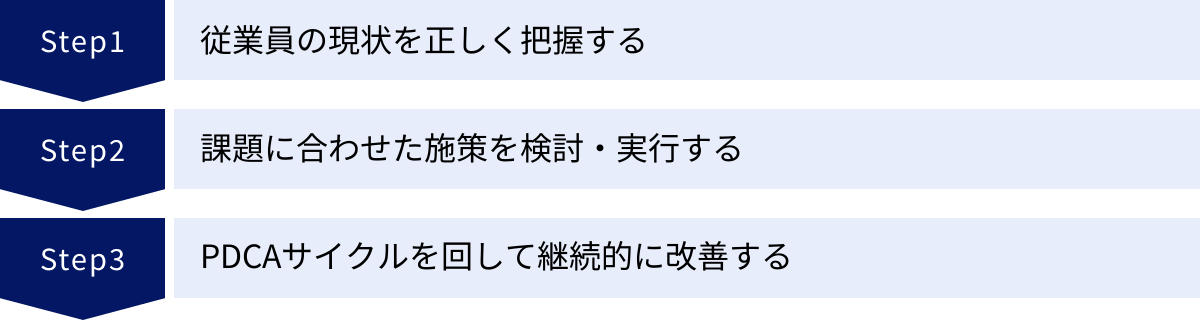

数々の施策を闇雲に実行しても、期待する効果は得られません。リテンション向上を一過性のイベントで終わらせず、組織文化として根付かせるためには、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。

① 従業員の現状を正しく把握する

すべてのスタート地点は、自社の現状を正確に、そして多角的に把握することです。他社で成功した施策が、必ずしも自社でうまくいくとは限りません。まずは、自社の従業員が何に満足し、何に不満を抱えているのかを徹底的に分析する必要があります。

- 定量データの分析: 前述したリテンションレート(定着率)を、部署別、年代別、勤続年数別などのセグメントで分析します。その他にも、残業時間、有給休暇取得率、従業員サーベイのスコアなども重要な定量データです。これらのデータを分析することで、問題がどこに潜んでいるのか、客観的な仮説を立てることができます。

- 定性データの収集: 数値だけでは見えない従業員の「生の声」を収集します。

- 従業員サーベイ: 満足度調査やパルスサーベイで、組織全体の傾向や課題を把握します。自由記述欄を設けることで、具体的な意見を吸い上げることもできます。

- 1on1ミーティング: マネージャーが部下と定期的に対話し、個々のコンディションやキャリアの悩み、人間関係の課題などをヒアリングします。

- エグジットインタビュー(離職者面談): 退職を決めた従業員から、なぜ辞めるのか、会社への不満や改善点を本音で語ってもらいます。これは、組織の課題を浮き彫りにする貴重な機会です。

重要なのは、これらのデータを組み合わせ、総合的に判断することです。「若手層の定着率が低い(定量データ)」という事実に対し、「キャリアパスが見えないという声が多い(定性データ)」という背景が分かれば、打つべき施策は自ずと見えてきます。

② 課題に合わせた施策を検討・実行する

現状分析によって自社の課題が明確になったら、次はその課題を解決するために最も効果的な施策は何かを検討します。

例えば、分析の結果「管理職のマネジメント能力不足により、部下のエンゲージメントが低下している」という課題が明らかになったとします。この場合、福利厚生を充実させるよりも、「管理職向けの研修を実施する」「1on1ミーティングの導入を支援する」「360度評価を導入してマネジメントの課題を可視化する」といった施策の方が、直接的で効果的です。

また、「施策の流行」に飛びつくことにも注意が必要です。他社が導入して話題になっているからという理由だけでピアボーナス制度を導入しても、そもそも組織に称賛文化がなければ形骸化してしまいます。まずは自社の文化や従業員の成熟度に合った、現実的な施策から始めることが成功の鍵です。

多くの場合、課題は一つではなく複数存在します。そのため、優先順位をつけ、インパクトが大きく、かつ実行可能な施策から着手することが大切です。複数の施策をパッケージとして組み合わせ、相乗効果を狙うことも有効なアプローチです。

③ PDCAサイクルを回して継続的に改善する

リテンション向上は、一度施策を実行すれば終わり、というものではありません。組織も人も常に変化しており、新たな課題が次々と生まれてきます。重要なのは、施策の効果を測定し、その結果をもとに改善を続けていく、継続的な取り組みです。

これは、ビジネスで広く知られる「PDCAサイクル」そのものです。

- Plan(計画): 現状分析に基づき、課題を特定し、具体的な施策と目標(KPI、例:若手層の定着率を〇%向上させる)を設定します。

- Do(実行): 計画に沿って施策を実行します。

- Check(評価): 一定期間が経過した後、設定したKPIが達成できたか、施策が意図した効果を生んだかを測定・評価します。従業員サーベイやヒアリングで、施策に対する従業員の反応を確認することも重要です。

- Action(改善): 評価結果をもとに、施策の継続、修正、あるいは中止を判断し、次の計画(Plan)に繋げます。なぜうまくいったのか、なぜうまくいかなかったのかを分析し、学びを次に活かします。

このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることで、リテンション施策は徐々に洗練され、組織に深く根付いていきます。リテンション向上は、短期的なプロジェクトではなく、企業の持続的成長を支えるための終わりのない旅であると認識することが不可欠です。

リテンション向上に役立つツール

リテンション向上のための各種施策を効率的かつ効果的に推進するためには、テクノロジーの活用が欠かせません。ここでは、リテンション向上に役立つ代表的なツールの種類を紹介します。

| ツールの種類 | 主な機能 | リテンション向上への期待効果 |

|---|---|---|

| タレントマネジメントシステム | 人材情報の一元管理、スキル可視化、キャリアパス管理、目標管理(MBO)、人員配置シミュレーション | 適材適所の人員配置、公平な評価制度の運用、効果的なキャリア開発支援を実現し、従業員の成長意欲と納得感を高める。 |

| 社内SNS・コミュニケーションツール | チャット、グループ機能、掲示板、リアクション機能、プロフィール共有、ファイル共有 | 部署や拠点を越えたコミュニケーションを活性化させ、情報格差を是正する。組織の一体感を醸成し、心理的安全性の向上に寄与する。 |

| 従業員サーベイツール | パルスサーベイ、エンゲージメント調査、満足度調査(ES調査)、ストレスチェックの実施・分析、ダッシュボード機能 | 組織や従業員のコンディションをリアルタイムに可視化し、課題を早期に発見する。データに基づいた迅速な改善アクションを可能にする。 |

| Web社内報 | 記事作成・配信、動画コンテンツ、コメント機能、いいね機能、アクセス解析 | 経営層からのビジョン・パーパスの浸透、活躍する社員の紹介によるロールモデルの提示、企業文化の醸成を促進し、帰属意識を高める。 |

タレントマネジメントシステム

従業員一人ひとりのスキル、経歴、評価、研修履歴、キャリア志向といった人材データを一元的に管理・可視化するシステムです。これらのデータを活用することで、「適材適所の人員配置」「後継者育成(サクセッションプラン)」「ハイパフォーマーの特性分析」などが可能になります。データに基づいた客観的な人材活用は、従業員のキャリア満足度を高め、リテンション向上に大きく貢献します。

社内SNS・コミュニケーションツール

チャットや掲示板機能を通じて、部署や拠点を越えた偶発的なコミュニケーションを促進します。業務上の連携がスムーズになるだけでなく、会社のビジョン共有や、社員同士の相互理解が深まることで、組織としての一体感や心理的安全性を高める効果が期待できます。リモートワーク環境下では特に重要なツールとなります。

従業員サーベイツール

従業員エンゲージメントサーベイやパルスサーベイを、効率的に実施・集計・分析できるツールです。組織の健康状態を定点観測し、離職の兆候やエンゲージメント低下のサインを早期に発見できます。ダッシュボード機能で部署別・年代別などのスコアをリアルタイムに比較分析できるため、データに基づいた迅速な打ち手の検討が可能になります。

Web社内報

従来の紙媒体の社内報をWeb化したものです。動画やインタビュー記事など多様なコンテンツを通じて、経営ビジョンや事業戦略、他部署の取り組み、活躍する社員の紹介などをタイムリーに発信できます。従業員が会社の「今」を知り、自分の仕事との繋がりを感じることで、会社への理解を深め、帰属意識(エンゲージメント)を高める効果があります。

これらのツールは、それぞれが独立して機能するだけでなく、連携させることでさらに大きな効果を発揮します。自社の課題や目的に合わせて、適切なツールを選択・導入することをおすすめします。

まとめ

本記事では、リテンションの基本的な概念から、その重要性が高まる背景、メリット、そして具体的な施策や成功のポイントまでを包括的に解説しました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- リテンションの重要性: 労働人口の減少と働き方の多様化により、人材の「採用」だけでなく「定着」が企業の生命線となっています。

- リテンション向上の多大なメリット: コスト削減、ノウハウ蓄積、エンゲージメント向上、生産性向上、企業イメージ向上など、経営に直結する多くの利点があります。

- 離職の根本原因の理解: 人間関係、評価・待遇、労働環境、仕事内容、キャリア、企業の将来性など、従業員が抱える多様な不満や不安に目を向けることが第一歩です。

- 成功の鍵: 成功の鍵は、①現状を正しく把握し、②課題に合わせた施策を実行し、③PDCAサイクルで継続的に改善していくことです。

リテンション向上は、一朝一夕に実現できるものではありません。しかし、従業員一人ひとりと真摯に向き合い、働きがいのある環境を地道に構築していく努力は、必ずや組織の競争力を高め、持続的な成長を支える強固な基盤となります。この記事が、貴社の人材定着に向けた取り組みの一助となれば幸いです。