ある日突然、あなたのキャリアを大きく変えるかもしれない一本の電話やメールが届く。「ヘッドハンティング」という言葉に、あなたはどのようなイメージを抱くでしょうか。「自分には関係ない話だ」「一部のエリートだけのものでは?」と感じるかもしれません。しかし、現代の転職市場において、ヘッドハンティングは特定の層だけのものではなく、専門的なスキルや経験を持つ多くのビジネスパーソンにとって、現実的なキャリアアップの選択肢となりつつあります。

この記事では、ヘッドハンティングの基本的な仕組みから、転職エージェントとの違い、メリット・デメリット、そして実際に声がかかった際の具体的な流れや上手な断り方まで、網羅的に解説します。あなたがこれまでに築き上げてきたキャリアの価値を再認識し、未来の可能性を最大限に広げるための一助となれば幸いです。

目次

ヘッドハンティングとは

ヘッドハンティングとは、企業が求める特定のスキルや経験を持つ優秀な人材を、外部の専門家(ヘッドハンター)を通じて探し出し、自社に引き入れる採用手法のことです。多くの場合、経営幹部、事業責任者、高度な専門技術を持つエンジニアや研究者など、企業の成長戦略に不可欠なキーパーソンを対象に行われます。

通常の公募採用とは異なり、転職市場に現れていない、いわゆる「転職潜在層」に直接アプローチするのが最大の特徴です。現在所属している企業で満足して活躍している人材であっても、「より挑戦的な環境」「より高いポジション」「より良い待遇」を提示することで、転職のきっかけを創出します。

ヘッドハンティングの背景には、企業の深刻な人材獲得競争があります。ビジネスのグローバル化やデジタル化が加速する中で、特定の分野で高い専門性を持つ人材の需要は急増しています。しかし、そのような優秀な人材は限られており、従来の求人広告や人材紹介サービスだけでは獲得が困難になっています。そこで、企業は攻めの採用手法として、ヘッドハンティングを活用するのです。

具体的には、クライアント企業から「新しい事業を立ち上げるために、〇〇業界で実績のあるマーケティング責任者を探してほしい」「競合他社の□□という技術に精通したエンジニアが欲しい」といった具体的な依頼を受けたヘッドハンターが、独自のネットワークやリサーチ手法を駆使して、最適な候補者を探し出します。

このプロセスは、候補者本人や現職の企業、競合他社に情報が漏れないよう、極秘裏に進められるのが一般的です。これは、企業の経営戦略に関わる重要なポジションの採用であることが多く、情報が外部に漏れることで様々な憶測を呼んだり、プロジェクトに支障をきたしたりするリスクを避けるためです。

候補者にとっては、ヘッドハンティングは自身の市場価値を客観的に測る絶好の機会となり得ます。自分がどのようなスキルや経験を評価され、どのようなポジションを期待されているのかを知ることで、今後のキャリアプランを考える上で重要な指針を得られます。たとえすぐに転職するつもりがなくても、話を聞くだけでも価値があると言えるでしょう。

要約すると、ヘッドハンティングとは、企業が事業成長の鍵となる人材を、転職潜在層から能動的に探し出して獲得するための、戦略的な採用手法であり、候補者にとっては予期せぬキャリアの扉を開く可能性を秘めたアプローチなのです。

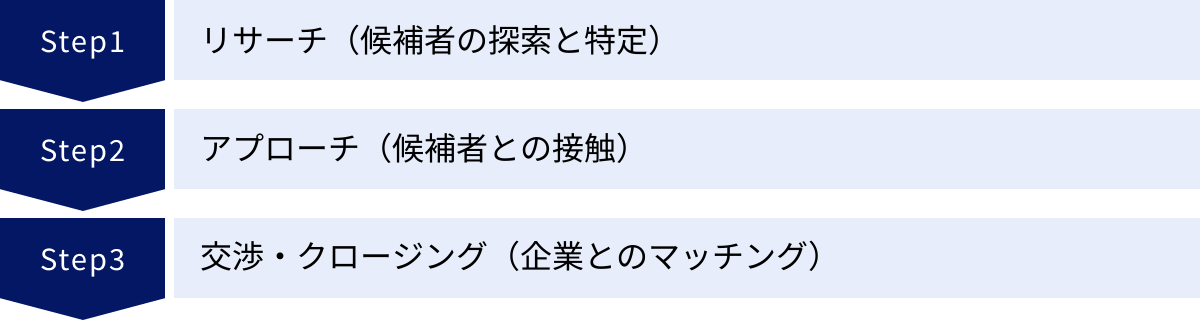

ヘッドハンティングの仕組み

ヘッドハンティングがどのように進められるのか、その一連の流れを理解することは、実際に声がかかった際に冷静に対応するために非常に重要です。ここでは、クライアント企業からの依頼から、候補者へのアプローチ、そして採用決定に至るまでの一般的な仕組みを詳しく解説します。

ヘッドハンティングのプロセスは、大きく分けて「リサーチ」「アプローチ」「交渉・クロージング」の3つのフェーズで構成されます。

第1フェーズ:リサーチ(候補者の探索と特定)

すべては、クライアント企業からの依頼から始まります。企業はヘッドハンティング会社に対し、「どのようなポジションに、どのような経験・スキルを持つ人材が欲しいのか」という詳細な要件(ジョブディスクリプション)を伝えます。これには、役職、ミッション、求める成果、人物像、そして時には「競合のA社で〇〇のプロジェクトを成功させた人物」といった具体的なターゲット像が含まれることもあります。

依頼を受けたヘッドハンターは、この要件を基に、候補者のリサーチを開始します。このリサーチこそが、ヘッドハンターの腕の見せ所であり、様々な手法が用いられます。

- 独自の人材データベース: ヘッドハンティング会社が長年かけて蓄積してきた、優秀な人材のデータベースを検索します。過去にコンタクトした候補者や、業界内で評判の高い人物の情報が集約されています。

- 業界内のネットワーク: ヘッドハンター自身が持つ、業界関係者からの口コミや紹介を活用します。信頼できる情報源からの推薦は、有力な候補者を見つけるための近道です。

- 公開情報の活用: 企業のウェブサイト、プレスリリース、業界専門誌、新聞記事、論文、特許情報など、公になっている情報を徹底的に調査します。誰がどのような実績を上げているのかを特定します。

- SNSやビジネスネットワーク: 近年では、LinkedInのようなビジネス特化型SNSが非常に重要なリサーチツールとなっています。候補者の経歴、スキル、実績、人脈などを詳細に把握できます。

- 競合他社や関連企業へのヒアリング: ターゲットとなる業界や企業に詳しい人物に、間接的なヒアリング(リファレンスチェック)を行い、候補者の評判や人物像を把握することもあります。

これらのリサーチを通じて、ヘッドハンターは数十人から百人以上のロングリストを作成し、そこからクライアント企業の要件と照らし合わせながら、最も可能性の高い数名のショートリストへと絞り込んでいきます。

第2フェーズ:アプローチ(候補者との接触)

ショートリストが完成すると、いよいよ候補者へのアプローチが始まります。この段階は、候補者に不信感や警戒心を与えないよう、細心の注意を払って行われます。

アプローチの方法は様々ですが、一般的には会社の代表電話ではなく、SNSのダイレクトメッセージや、何らかの手段で入手した個人のメールアドレス、あるいは共通の知人を介して行われることが多いです。

最初のアプローチでは、ヘッドハンターは自身の身分と目的を明かし、なぜあなたに連絡したのか、その理由を簡潔に伝えます。「あなたの〇〇におけるご経験に大変興味を持ち、ご連絡いたしました。一度、キャリアに関するお話をさせて頂けないでしょうか」といった内容が一般的です。この段階では、クライアント企業名は伏せられることがほとんどです。

候補者が話を聞く意思を示すと、ヘッドハンターとの面談がセッティングされます。この面談は、ヘッドハンターが候補者を見極める場であると同時に、候補者がヘッドハンターや案件の信頼性を判断する重要な機会でもあります。

第3フェーズ:交渉・クロージング(企業とのマッチング)

ヘッドハンターとの面談で、候補者の転職意欲やキャリアプラン、スキルセットなどが案件にマッチすると判断されれば、いよいよクライアント企業への紹介へと進みます。

- 企業面接: ヘッドハンターは、候補者の推薦状を作成し、クライアント企業に紹介します。その後、役員や事業責任者などとの面接が数回にわたって行われます。ヘッドハンターは、面接の日程調整だけでなく、想定される質問やアピールすべきポイントなど、面接対策のサポートも行います。

- 条件交渉: 面接を経て、企業側が採用の意思を固めると、内定(オファー)が出されます。給与、役職、ストックオプション、福利厚生といった待遇面の交渉は、候補者に代わってヘッドハンターが企業との間に入って行うことが多く、候補者が直接言いにくいこともプロとして交渉してくれます。

- 退職サポートと入社後フォロー: 内定承諾後も、ヘッドハンターの役割は終わりません。現職への円満な退職交渉の進め方についてアドバイスをしたり、入社後のスムーズなオンボーディングをサポートしたりと、転職が完全に成功するまで伴走します。

このように、ヘッドハンティングは、企業の戦略的な人材獲得ニーズと、個人のキャリアアップの願望を、ヘッドハンターという専門家が結びつける、非常に緻密で戦略的な仕組みで成り立っているのです。

ヘッドハンティングの2つの種類

ヘッドハンティングと一言で言っても、そのアプローチ方法によって大きく2つの種類に分けられます。それが「登録型」と「サーチ型」です。それぞれの特徴を理解することで、自分がどのような形でヘッドハンティングの対象となり得るのか、また、どのようにサービスを活用すべきかが見えてきます。

| 種類 | アプローチの主体 | 候補者のアクション | 主な対象求人 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 登録型 | 企業・ヘッドハンター | 自らサービスに登録する | 幅広い求人(ハイクラス中心) | 多くの機会に触れられるが、スカウトの質は様々 |

| サーチ型 | ヘッドハンター | 登録不要(待ちの姿勢) | 経営幹部・専門職など重要ポスト | ピンポイントで質の高いオファーが期待できる |

登録型

登録型ヘッドハンティングは、候補者自身がヘッドハンティングサービス(プラットフォーム)に自分の職務経歴やスキル情報を登録し、それを見た企業やヘッドハンターからのスカウトを待つ形式です。近年、ハイクラス向けの転職プラットフォームとして主流になりつつあるモデルです。

仕組みと特徴

このタイプのサービスでは、まず個人がウェブサイトにアクセスし、自身の学歴、職務経歴、スキル、実績、希望条件などを詳細に登録します。この登録情報(レジュメ)は、サービスの審査を経てプラットフォーム上に公開されます。

一方、企業や提携しているヘッドハンティング会社は、そのプラットフォームにアクセスし、自社が求める人材の条件(業界、職種、スキル、経験年数など)で候補者を検索します。そして、「この人に会ってみたい」と思う候補者を見つけると、「スカウト」という形で直接メッセージを送ります。

候補者は、届いたスカウトの内容を見て、興味があれば返信し、カジュアルな面談や選考プロセスへと進んでいきます。

メリット

- 手軽に始められる: 自分のタイミングで経歴を登録するだけで、あとはスカウトを待つだけなので、積極的に転職活動をしていない人でも気軽に始められます。

- 多くの機会に触れられる: 多数の企業やヘッドハンターがプラットフォームを利用しているため、思いもよらない業界や企業から声がかかる可能性があり、キャリアの選択肢が広がります。

- 自分の市場価値がわかる: どのような企業が、自分のどのスキルや経験に興味を持ってくれるのかが可視化されるため、客観的な市場価値を測る指標になります。

デメリット

- スカウトの質にばらつきがある: 誰にでも送っているような定型文のスカウトや、希望条件と合わないスカウトが届くことも少なくありません。質の高いスカウトを見極める必要があります。

- 待ちの姿勢になりがち: 基本的にスカウトを待つモデルのため、自分が希望するタイミングで理想の求人に出会えるとは限りません。

代表的なサービスとしては、「ビズリーチ」や「リクルートダイレクトスカウト」などがこの登録型に分類されます。

サーチ型

サーチ型ヘッドハンティングは、企業の依頼を受けたヘッドハンターが、依頼内容に合致する最適な人材を、あらゆる手段を駆使して能動的に探し出し、直接アプローチする、いわゆる「一本釣り」型の伝統的なヘッドハンティングです。

仕組みと特徴

こちらは前述の「ヘッドハンティングの仕組み」で解説したプロセスそのものです。クライアント企業から極秘の依頼を受け、ヘッドハンターが独自のリサーチ能力とネットワークを最大限に活用して候補者を探し出します。

候補者は、このタイプのヘッドハンティングが行われていること自体を知る由もなく、ある日突然、見知らぬヘッドハンターから連絡が来ることで、初めて自分がターゲットになっていることを知ります。候補者側に事前の登録などのアクションは一切必要ありません。

メリット

- 非常に質の高いオファー: 企業の経営戦略に直結するような、経営幹部、役員、事業責任者といった重要ポジションの案件がほとんどです。待遇面でも好条件が期待できます。

- マッチングの精度が高い: ヘッドハンターが企業のニーズを深く理解した上で、ピンポイントで候補者を選定しているため、スキルや経験のミスマッチが起こりにくいです。

- 最高の栄誉: 転職市場に出ていない自分を探し出してくれたという事実は、自身のキャリアに対する最高の評価であり、大きな自信につながります。

デメリット

- 完全に受け身: いつ、誰から声がかかるか全く予測できません。このタイプのヘッドハンティングを期待してキャリアプランを立てることは困難です。

- 対象者が限られる: 主に、特定の業界や分野で誰もが知るような高い実績を上げている人物や、代替の効かない特殊なスキルを持つ専門家が対象となります。

エグゼクティブサーチファームと呼ばれる専門のヘッドハンティング会社が、このサーチ型を専門としています。このように、同じヘッドハンティングでも、そのアプローチは大きく異なります。キャリアの可能性を広げたいなら「登録型」、自身の専門性を極め、いつか声がかかる日を待つのが「サーチ型」と理解しておくと良いでしょう。

転職エージェントや引き抜きとの違い

ヘッドハンティングは、しばしば「転職エージェント」や「引き抜き」と混同されがちですが、その目的やプロセスには明確な違いがあります。これらの違いを理解することは、自身のキャリアを考える上で非常に重要です。

| 項目 | ヘッドハンティング | 転職エージェント | 引き抜き |

|---|---|---|---|

| 主導権 | 企業(企業が求める人材を探す) | 求職者(求職者が求める仕事を探す) | 企業・社員(自社に直接誘う) |

| アプローチ対象 | 転職潜在層(現職で活躍中の人材) | 転職顕在層(転職活動中の人材) | 知人、元同僚、競合社員など |

| 求人の性質 | 非公開の重要ポジション(経営層など) | 公開求人・非公開求人(幅広い層) | ポジションは様々 |

| 介在者 | 専門のヘッドハンター(第三者) | 転職エージェントのキャリアアドバイザー | なし(企業が直接アプローチ) |

| ビジネスモデル | 企業からの成功報酬 | 企業からの成功報酬 | なし |

転職エージェントとの違い

転職エージェントとヘッドハンティングの最も大きな違いは、誰がプロセスの起点になっているか、という点です。

転職エージェントは「求職者起点」のサービスです。転職を考えている人がエージェントに登録し、キャリアアドバイザーとの面談を通じて、自分の希望やスキルに合った求人を紹介してもらうのが基本的な流れです。キャリアアドバイザーは、多くの求人の中から、求職者の可能性を広げるために複数の選択肢を提示してくれます。扱う求人も、若手からミドル、ハイクラスまで幅広く、一般に公開されている求人が中心です。つまり、転職エージェントは「仕事を探している人」をサポートするのが主な役割です。

一方、ヘッドハンティングは「企業起点」のサービスです。企業が「このポジションに、この人が欲しい」という明確なニーズを持っており、その実現のためにヘッドハンターに依頼します。ヘッドハンターは、その特定のミッションを達成するために、転職市場にはいない優秀な人材を探し出し、アプローチします。そのため、紹介される求人は基本的に1社に絞られ、経営に関わるような非公開の重要ポジションであることがほとんどです。つまり、ヘッドハンティングは「人材を探している企業」をサポートするのが主な役割と言えます。

また、アプローチする対象も異なります。転職エージェントが主に相手にするのは、自ら転職の意思を持って行動している「転職顕在層」です。対して、ヘッドハンティングのターゲットは、現職に満足しており、積極的に転職を考えていない「転職潜在層」です。だからこそ、ヘッドハンターは候補者の心を動かすための、より高度な交渉力や提案力が求められるのです。

引き抜きとの違い

「引き抜き」も、特定の個人をターゲットにアプローチするという点ではヘッドハンティングと似ていますが、誰がアプローチを行うかという点で決定的に異なります。

引き抜きは、企業の経営者や社員が、知人や元同僚、あるいは競合他社の優秀な社員などに対して、直接「うちの会社に来ないか」と声をかける行為を指します。間に第三者を介さず、当事者同士で直接交渉が進められます。リファラル採用(社員紹介採用)も、広義には引き抜きの一種と考えることができます。

これに対し、ヘッドハンティングは、必ず「ヘッドハンティング会社」という第三者の専門家が介在します。この第三者の存在が、両者にとって大きなメリットをもたらします。

候補者側にとっては、プロのヘッドハンターが間に入ることで、客観的な視点からキャリア相談ができたり、自分では言いにくい給与や待遇の交渉を代行してもらえたりします。また、アプローチしてきた企業について、第三者としての客観的な情報を提供してもらえるため、冷静に判断を下すことができます。

企業側にとってもメリットは大きいです。直接引き抜きを行う場合、特に競合他社の社員を引き抜く際には、法的な問題(不正競争防止法など)や業界内での評判悪化といったリスクが伴います。また、断られた場合に人間関係が気まずくなる可能性もあります。専門のヘッドハンティング会社に依頼することで、こうしたリスクを回避し、プロフェッショナルな手法で円滑に採用活動を進めることができるのです。

要するに、引き抜きが個人的な関係性や直接的なアプローチに依存するのに対し、ヘッドハンティングは専門的なノウハウと客観性を持った第三者を介した、より戦略的で体系化された採用手法であると言えるでしょう。

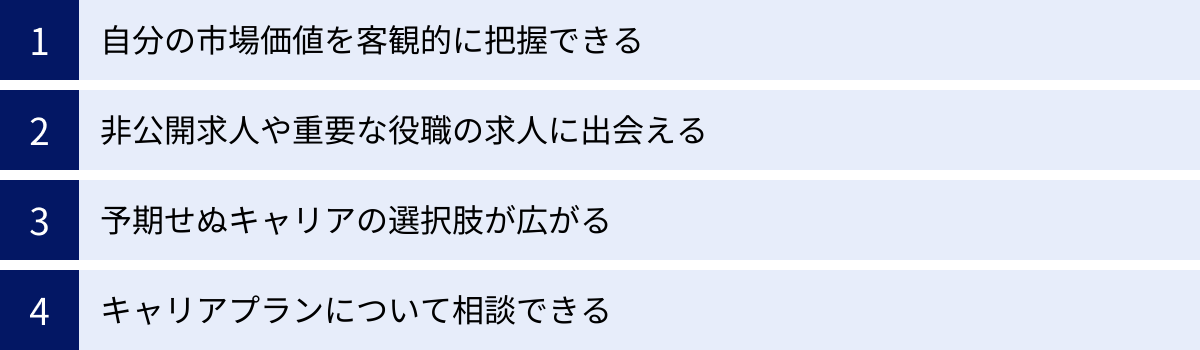

ヘッドハンティングのメリット

突然のヘッドハンティングの連絡に、驚きや戸惑いを感じるかもしれません。しかし、たとえ現職に満足していて転職を考えていなかったとしても、ヘッドハンティングには耳を傾ける価値のある多くのメリットが存在します。ここでは、ヘッドハンティングがもたらす4つの大きなメリットについて解説します。

自分の市場価値を客観的に把握できる

ヘッドハンティングは、あなたのキャリアが社外でどのように評価されているかを知る絶好の機会です。普段、同じ会社で働いていると、自分のスキルや経験がどれほどの価値を持つのか、客観的に判断するのは難しいものです。社内での評価と、社外の転職市場における評価は、必ずしも一致しません。

ヘッドハンターからのアプローチは、いわばあなたの市場価値を証明する一つの証拠です。なぜあなたに声がかかったのか、ヘッドハンターは具体的に説明してくれます。

「あなたの〇〇プロジェクトでの実績が、業界内で高く評価されています」

「他社にはない、あなたの持つ△△という専門スキルを、クライアント企業が強く求めています」

といったように、第三者のプロの視点から、あなたの強みや評価されているポイントを言語化してくれるのです。

これは、今後のキャリアを考える上で非常に貴重なフィードバックとなります。自分の強みを再認識することで自信が深まりますし、逆に、自分では意識していなかった意外なスキルが評価されていることに気づかされるかもしれません。

たとえ紹介された案件に興味が持てず、転職に至らなかったとしても、この「市場価値の棚卸し」ができるだけでも、ヘッドハンターと一度話してみる価値は十分にあると言えるでしょう。

非公開求人や重要な役職の求人に出会える

ヘッドハンティングで扱われる求人の多くは、一般の転職サイトや企業の採用ページには掲載されない「非公開求人」です。特に、経営戦略に深く関わるポジションであればあるほど、その傾向は強くなります。

企業が求人を非公開にする理由はいくつかあります。

- 経営戦略上の機密保持: 新規事業の立ち上げや海外進出など、競合他社に知られたくない戦略に関わるポジションの場合、公に募集をかけることはできません。

- 現職の役員への配慮: 現在そのポジションにいる役員の交代を水面下で進めている場合など、社内外に要らぬ憶測を呼ばないために非公開にします。

- 応募の殺到を避けたい: 企業のブランド力が高く、公募すると膨大な数の応募が来てしまい、選考に多大なコストがかかるため、ピンポイントで採用したい場合。

ヘッドハンティングは、こうした特別な事情を抱えた、企業の根幹を担うようなポジションへの扉を開いてくれます。事業部長、CFO(最高財務責任者)、CTO(最高技術責任者)といった経営幹部クラスの求人や、最先端技術を扱う専門職など、通常の転職活動では決して出会うことのできない、魅力的で責任の大きな仕事に挑戦するチャンスがそこにあります。

予期せぬキャリアの選択肢が広がる

多くの人は、自分の経験やスキルを活かせる範囲内でキャリアを考えがちです。「自分はIT業界だから、次もIT業界だろう」「ずっと営業をやってきたから、営業職以外は考えられない」といったように、無意識のうちに自分の可能性を狭めてしまっていることがあります。

ヘッドハンティングは、そんな固定観念を打ち破り、予期せぬキャリアの可能性を提示してくれることがあります。優秀なヘッドハンターは、業界を横断した広い視野を持っています。彼らは、あなたが持つポータブルスキル(業界や職種を問わず通用するスキル)を見抜き、「あなたのマネジメント能力は、成長著しい〇〇業界のスタートアップでこそ活かせます」「その課題解決能力は、コンサルティングファームで高く評価されるでしょう」といったように、自分では思いもよらなかったキャリアパスを提案してくれるかもしれません。

例えば、製造業で生産管理の経験を積んできた人が、その効率化のノウハウを評価され、物流業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する責任者としてヘッドハントされる、といったケースも考えられます。

このように、ヘッドハンティングは、自分のキャリアの可能性を再発見し、新たな挑戦への意欲をかき立ててくれるきっかけとなり得るのです。

キャリアプランについて相談できる

優秀なヘッドハンターは、単なる求人紹介者ではありません。彼らは、様々な業界の動向や企業の内部事情に精通し、多くのビジネスパーソンのキャリア転換を支援してきた、キャリア構築のプロフェッショナルです。

彼らとの面談は、一方的に求人を紹介される場ではなく、あなたのこれまでのキャリアを振り返り、将来の目標やビジョンについて深く掘り下げるカウンセリングの機会でもあります。

「5年後、10年後、どのような自分になっていたいか」

「今の会社で実現できること、できないことは何か」

「自分のスキルを最大限に活かすためには、どのような環境が理想か」

こうした問いについて、プロの視点から壁打ち相手になってもらうことで、自分一人では気づけなかったキャリアの課題や、目指すべき方向性が明確になることがあります。彼らは、あなたの価値観や志向性を理解した上で、長期的な視点に立った最適なキャリアプランを一緒に考えてくれます。

特定の企業への転職を無理強いするのではなく、あなたのキャリア全体の成功を第一に考えてくれる信頼できるヘッドハンターとの出会いは、それ自体が大きな財産となるでしょう。

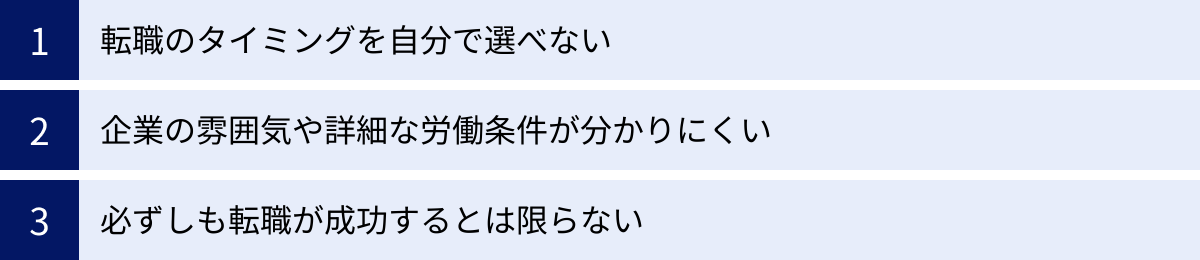

ヘッドハンティングのデメリット

ヘッドハンティングには多くの魅力的な側面がありますが、一方で注意すべきデメリットやリスクも存在します。メリットだけに目を奪われず、デメリットも冷静に理解した上で、慎重に判断することが重要です。

転職のタイミングを自分で選べない

ヘッドハンティングは、あくまで企業側のニーズが起点となって行われます。そのため、声がかかるタイミングは、あなたのライフプランやキャリアプランと必ずしも一致するとは限りません。

例えば、現職で大きなプロジェクトを任されたばかりの時期や、プライベートで家を購入した直後、子供が生まれたばかりといった、環境の変化を望まないタイミングで魅力的なオファーが舞い込んでくる可能性があります。

「この話が半年早ければ、あるいは1年後だったら、迷わず受けていたのに…」と感じることもあるでしょう。自分の都合で転職活動を開始する転職エージェントの利用とは異なり、この「タイミングの不一致」はヘッドハンティングにおける最大のデメリットの一つと言えます。

もちろん、オファーを断ることは自由ですが、二度とないかもしれないチャンスを前に、難しい決断を迫られることになるかもしれません。この不確実性は、常に念頭に置いておく必要があります。

企業の雰囲気や詳細な労働条件が分かりにくい

ヘッドハンティングは、その性質上、水面下で秘密裏に進められることが多く、得られる情報が限定的になりがちです。特に選考の初期段階では、守秘義務を理由に、具体的な企業名さえ明かされないこともあります。

選考が進むにつれて徐々に情報は開示されますが、それでも公募採用のように、企業のウェブサイトで社員インタビューを読んだり、口コミサイトで評判を調べたりといった、オープンな情報収集が難しい場合があります。

そのため、提示された役職や待遇といった表面的な情報だけで判断してしまい、入社後に「社風が合わなかった」「聞いていた話と現場の状況が違う」といったミスマッチが生じるリスクがあります。

特に、カルチャーフィットは重要な要素です。どんなに待遇が良くても、職場の人間関係や企業文化が自分に合わなければ、パフォーマンスを発揮することは難しく、精神的にも辛い状況に陥りかねません。

このリスクを回避するためには、ヘッドハンターを最大限に活用することが重要です。企業の雰囲気、上司となる人物の人柄、チームの構成、社内の意思決定プロセスなど、具体的な質問を投げかけ、できる限り多くの情報を引き出す努力が求められます。可能であれば、選考過程で現場の社員と話す機会を設けてもらえないか交渉してみるのも一つの手です。

必ずしも転職が成功するとは限らない

ヘッドハンティングによる転職は、高い期待を背負っての入社となるため、プレッシャーが大きいという側面があります。企業は、高い報酬を支払ってでもあなたを迎え入れたいと考えているわけですから、入社後すぐに目に見える成果を出すことを求められます。

しかし、鳴り物入りで入社したものの、新しい環境に馴染めなかったり、社内の政治的な壁に阻まれたりして、期待されたほどのパフォーマンスを発揮できないケースも残念ながら存在します。前職でいくら輝かしい実績を残していても、それが新しい会社で再現できるとは限りません。

万が一、成果を出せなかった場合、「期待外れ」のレッテルを貼られ、社内で孤立してしまったり、最悪の場合、早期退職に追い込まれたりするリスクもゼロではありません。

また、ヘッドハンターの質にも注意が必要です。経験の浅いヘッドハンターや、候補者のキャリアよりも自分の成績を優先するようなヘッドハンターの場合、企業のネガティブな情報を隠したり、強引に転職を勧めたりすることがあります。信頼できるヘッドハンターかどうかを慎重に見極め、その言葉を鵜呑みにせず、自分自身で冷静に情報を分析し、判断する姿勢が不可欠です。「転職はゴールではなく、スタートである」ということを肝に銘じ、入社後の活躍まで見据えて慎重に決断しましょう。

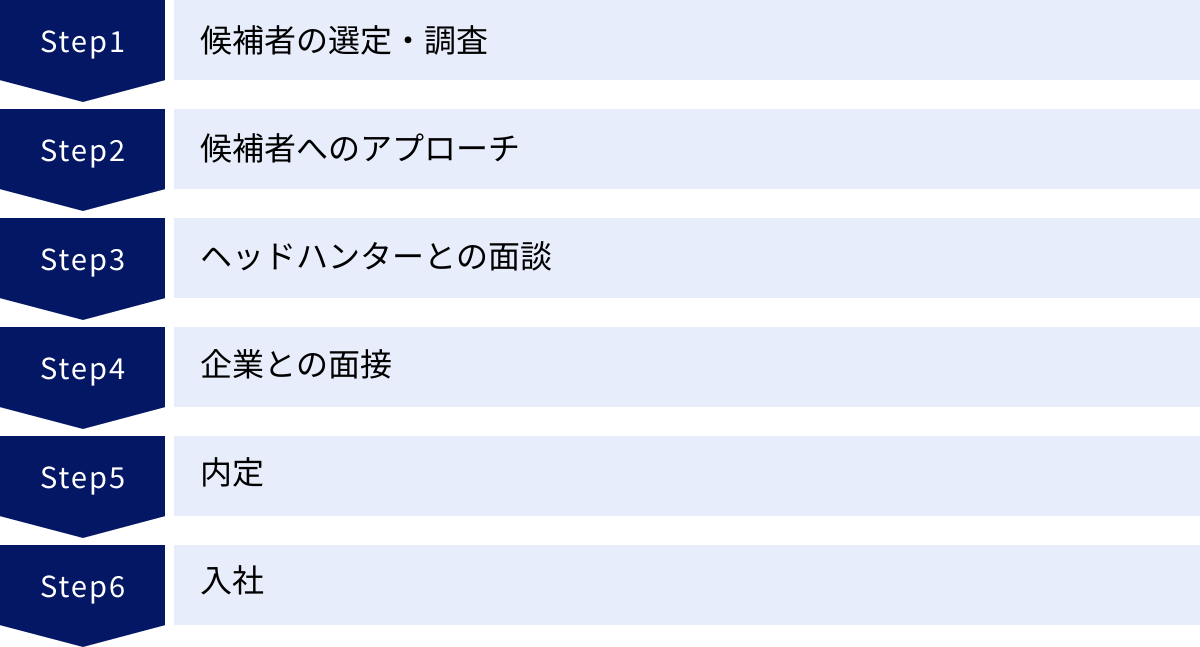

ヘッドハンティングを受けてから転職するまでの6ステップ

実際にヘッドハンターからアプローチを受けてから、入社に至るまでには、いくつかのステップがあります。全体像を把握しておくことで、各段階で何をすべきか、どのように振る舞うべきかを冷静に判断できます。ここでは、一般的な6つのステップを解説します。

① 候補者の選定・調査

これは、あなたがまだヘッドハンティングの対象となっていることを知らない段階です。クライアント企業からの依頼に基づき、ヘッドハンターがリサーチを行います。業界の評判、SNS、論文、プレスリリース、独自の人脈など、あらゆる情報源を駆使して、ミッションに最適な候補者をリストアップし、経歴や実績を詳細に調査しています。この段階では、あなたは普段通りに仕事をしているだけで、水面下であなたのキャリアが評価されている状況です。

② 候補者へのアプローチ

リサーチの結果、あなたが有力な候補者として特定されると、ヘッドハンターから最初のアプローチがあります。多くの場合、LinkedInなどのビジネスSNSのメッセージ機能、知人を介した紹介、あるいは何らかの方法で調べた個人のメールアドレスや電話番号に連絡が来ます。

この最初のコンタクトで重要なのは、冷静かつ丁寧に対応することです。たとえ興味がなくても、無下に断るのではなく、「ご連絡ありがとうございます。まずは詳しくお話を伺えますでしょうか」と、一度は話を聞く姿勢を見せるのが得策です。この段階では、まだクライアント企業名が明かされないことがほとんどです。

③ ヘッドハンターとの面談

アプローチに応じると、次にヘッドハンターとの面談が設定されます。多くの場合、オンラインまたはカフェなど、プライバシーが保たれる場所で1時間程度行われます。

この面談は、あなたとヘッドハンターの相互理解の場です。ヘッドハンターは、あなたのこれまでのキャリア、実績、スキルセット、仕事に対する価値観、そして今後のキャリアプランなどをヒアリングし、あなたが今回の案件に本当にマッチする人物かを見極めます。

一方、あなたにとっては、ヘッドハンターの信頼性や、案件の魅力を判断する重要な機会です。案件の背景、求められる役割、企業の状況などについて、できるだけ具体的に質問しましょう。この面談を通じて、あなたが案件に興味を示し、ヘッドハンターもあなたを推薦するに値すると判断すれば、次のステップに進むことになります。

④ 企業との面接

ヘッドハンターが仲介役となり、クライアント企業との面接がセッティングされます。ヘッドハンティングの場合、面接は複数回にわたって行われるのが一般的で、人事担当者だけでなく、事業責任者、役員、そして最終的には社長やCEOとの面接が行われます。

通常の転職活動と異なり、ヘッドハンターが面接の前後で手厚いサポートをしてくれるのが特徴です。面接官の役職や人柄、想定される質問、アピールすべきポイントなどについて詳細なアドバイスをもらえます。また、面接後のフィードバックもヘッドハンター経由で伝えられるため、企業側の評価を客観的に知ることができます。

面接では、スキルや実績だけでなく、企業文化との適合性(カルチャーフィット)や人間性も厳しく評価されます。高い期待を背負っていることを自覚し、誠実かつ自信を持って臨みましょう。

⑤ 内定

複数回の面接をクリアすると、企業から内定(オファー)が出されます。オファーレターには、役職、業務内容、レポートライン、給与、賞与、ストックオプション、福利厚生などの労働条件が具体的に記載されています。

この条件交渉の段階で、ヘッドハンターは再び重要な役割を果たします。提示された条件について、あなたが満足していない点があれば、あなたに代わって企業側と交渉を行ってくれます。「もう少し給与を上げてほしい」「ストックオプションの条件を明確にしてほしい」といった、個人では言い出しにくい要求も、プロの交渉人としてうまく伝えてくれるのです。最終的な条件に双方が合意すれば、内定を承諾し、雇用契約を締結します。

⑥ 入社

内定承諾後、最後にして最大のハードルが、現職の円満な退職です。特に重要なポジションにいる場合、強い引き止めに遭う可能性があります。この退職交渉の進め方についても、ヘッドハンターが過去の事例を基に具体的なアドバイスをしてくれます。

そして、無事に退職手続きを終え、新しい会社でのキャリアがスタートします。信頼できるヘッドハンティング会社であれば、入社後も定期的に連絡をくれ、新しい環境でスムーズに活躍できているかどうかのフォローアップを行ってくれることもあります。

ヘッドハンティングの上手な断り方

ヘッドハンティングの連絡は光栄なことですが、タイミングや内容によっては、断らざるを得ない場合もあります。その際、今後のキャリアの可能性を閉ざさないためにも、上手な断り方を知っておくことが重要です。感謝の意を伝えつつ、誠実に対応することで、将来的に別の良い案件を紹介してもらえる可能性を残すことができます。

そもそも転職の意思がない場合

現職に満足しており、全く転職を考えていないタイミングで連絡が来ることはよくあります。その場合は、正直に、かつ丁重にその旨を伝えましょう。ポイントは、相手への感謝と、将来への含みを残すことです。

断り方のポイント

- 感謝を伝える: まず、自分を見つけて連絡をくれたことに対して感謝の意を示します。「この度はお声がけいただき、誠にありがとうございます。私のこれまでの経歴にご関心をお寄せいただき、大変光栄に存じます。」

- 転職の意思がないことを明確に伝える: 曖昧な返事をすると、相手に期待を持たせてしまい、何度も連絡が来ることになりかねません。「大変魅力的なお話ではございますが、現時点では転職を考えておりません。」とはっきりと伝えましょう。

- 理由を簡潔に添える(任意): 差し支えなければ、「現在は担当しているプロジェクトに責任があり、全うしたいと考えております」のように、簡単な理由を添えると、より丁寧な印象になります。ただし、詳細に話す必要はありません。

- 将来の可能性を示唆する: これが最も重要なポイントです。「今回は誠に申し訳ございませんが、また機会がございましたら、その際にはぜひお話を伺えればと存じます。」と付け加えることで、ヘッドハンターとの関係を維持し、将来の優良な案件につながる可能性を残せます。ヘッドハンターも、あなたを優秀な人材としてリストに保持し続けてくれるでしょう。

メールでの文例

件名:ご連絡ありがとうございます([あなたの氏名])

株式会社〇〇

ヘッドハンター △△様お世話になっております。

この度は、〇〇(連絡があった媒体名)よりご連絡いただき、誠にありがとうございます。

私のこれまでの経歴にご関心をお寄せいただき、大変光栄に存じます。大変魅力的なお話ではございますが、現時点では転職は具体的に考えておりません。

現在担当しているプロジェクトに注力したいと考えている次第です。ご期待に沿えず大変申し訳ございませんが、何卒ご了承いただけますと幸いです。

また機会がございましたら、その際にはぜひお話を伺えればと存じますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。署名

紹介された企業に興味がない場合

ヘッドハンターと面談し、具体的な企業名や案件内容を聞いた上で、その案件に興味が持てなかったり、自分のキャリアプランと合わないと感じたりすることもあります。この場合も、正直に、かつ建設的に断ることが大切です。

断り方のポイント

- 時間を作ってくれたことへの感謝: 面談の時間を割いてくれたことに対して、まずはお礼を述べます。「先日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。」

- 案件を見送る旨を伝える: 「ご紹介いただいた案件につきまして、慎重に検討いたしましたが、今回は見送らせていただきたく存じます。」

- 具体的な理由を伝える: ここが重要なポイントです。なぜ興味が持てなかったのか、その理由を具体的に伝えることで、ヘッドハンターはあなたの志向性をより深く理解し、次回以降、よりマッチ度の高い案件を紹介してくれるようになります。「貴社のご提案は大変魅力的でしたが、私のキャリアプランとしては、今後より〇〇の分野での専門性を深めていきたいと考えており、今回のポジションとは少し方向性が異なると感じました。」といった形です。企業のカルチャー、事業内容、勤務地など、正直に伝えることが、次につながります。

- 継続的な関係を希望する: 「引き続き、私のキャリアプランに合致するような案件がございましたら、ぜひご紹介いただけますと幸いです。」と伝え、関係を継続したい意思を示しましょう。

建設的なフィードバックは、優秀なヘッドハンターにとって非常に価値のある情報です。あなたのキャリアパートナーとして、より良い関係を築くためにも、誠実なコミュニケーションを心がけましょう。

注意!怪しいヘッドハンティング会社の見分け方

ヘッドハンティングは魅力的なキャリアアップの手段ですが、残念ながら、中には信頼性に欠ける業者や、悪質な手口を使う会社も存在します。大切なキャリアを預ける相手だからこそ、怪しいヘッドハンティング会社をしっかりと見極める目を持つことが不可欠です。

企業の具体的な情報を教えてくれない

正規のヘッドハンティングでは、守秘義務の観点から、初期段階でクライアント企業名が明かされないことは珍しくありません。しかし、面談が進み、あなたが真剣に検討する段階になっても、いつまでも企業名や具体的な業務内容、ポジションについて曖昧な説明しかしない場合は注意が必要です。

信頼できるヘッドハンターであれば、候補者の信頼を得るために、適切なタイミングで(通常は秘密保持契約を結んだ上で)詳細な情報を提供するはずです。

「それは守秘義務なのでお答えできません」という言葉を繰り返し、あなたの質問に対して誠実に答えようとしない、あるいは、あなたのスキルや経験に関係なく、誰にでも当てはまるような魅力的な言葉ばかりを並べるような場合は、その案件が実在しない「釣り求人」である可能性や、何か隠していることがあるのかもしれません。

チェックポイント

- 面談の段階になっても、具体的な企業名や部署名を明かさない。

- 求められる役割やミッションについての説明が抽象的で具体性に欠ける。

- 質問に対してはぐらかしたり、話を逸らしたりする。

登録料やコンサルティング料を請求してくる

これは、怪しい業者を見分けるための最も重要で明確な判断基準です。

正規のヘッドハンティング会社や転職エージェントは、候補者(求職者)から料金を請求することは絶対にありません。彼らのビジネスモデルは、採用が決定した際に、クライアント企業から成功報酬(年収の数十%)を受け取るというものです。厚生労働省から「有料職業紹介事業」の許可を得て事業を行う場合、求職者から手数料を徴収することは原則として法律で禁じられています(一部例外を除く)。

もし、ヘッドハンターを名乗る人物から、「登録料」「キャリアコンサルティング料」「推薦状作成費用」といった名目で金銭を要求された場合、それは悪質な業者である可能性が極めて高いです。すぐに連絡を絶ち、絶対にお金を支払わないでください。

チェックポイント

- 「登録」や「面談」の段階で、何らかの費用を請求される。

- 「特別な非公開求人を紹介するための情報料」などを求めてくる。

- 有料のキャリアセミナーへの参加を強要してくる。

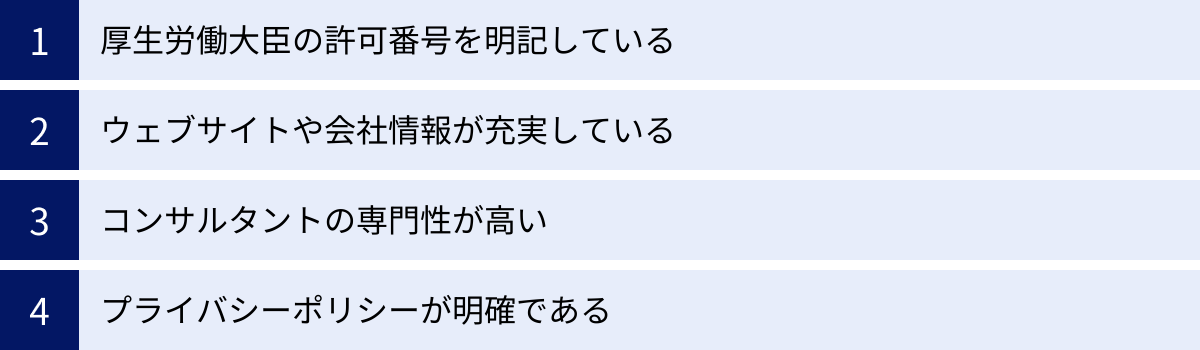

信頼できるヘッドハンティング会社の特徴

では、逆に信頼できるヘッドハンティング会社にはどのような特徴があるのでしょうか。以下の点をチェックすることで、安心してキャリア相談ができる相手かどうかを判断できます。

- 厚生労働大臣の許可番号(有料職業紹介事業許可番号)を明記している

日本国内で職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。信頼できる会社のウェブサイトには、必ず「有料職業紹介事業許可番号 〇〇-ユー〇〇〇〇」といった許可番号が記載されています。この記載がない、あるいは尋ねても教えてくれない会社は論外です。 - ウェブサイトや会社情報が充実している

会社の所在地、代表者名、設立年、事業内容などが明確に記載されているかを確認しましょう。過去の実績や得意とする業界・職種、所属するコンサルタントのプロフィールなどが公開されている会社は、透明性が高く信頼できると言えます。 - コンサルタント(ヘッドハンター)の専門性が高い

信頼できるヘッドハンターは、担当する業界について深い知見を持っています。業界の最新動向、主要企業の戦略、求められるスキルセットなどについて、具体的で的確な情報を提供してくれます。あなたのキャリアやスキルに対しても深い理解を示し、長期的な視点に立った的確なアドバイスをくれるはずです。 - プライバシーポリシーが明確である

個人情報の取り扱いについて、明確なプライバシーポリシー(個人情報保護方針)を定め、ウェブサイト上で公開しているかを確認しましょう。個人情報を厳格に管理する姿勢は、信頼性の証です。

これらのポイントを確認し、少しでも「おかしいな」と感じたら、慎重に対応することが、あなた自身のキャリアを守る上で最も重要です。

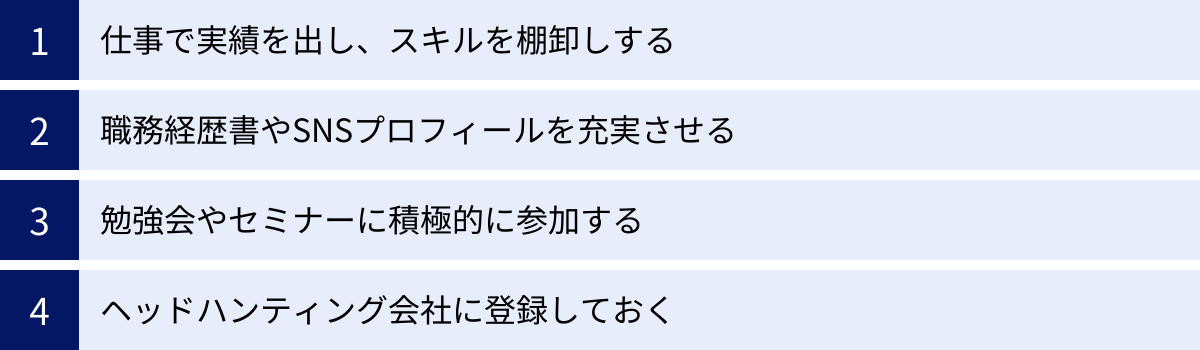

ヘッドハンティングを受けやすくなるための方法

ヘッドハンティングは、基本的には「待つ」姿勢になりますが、自らの市場価値を高め、ヘッドハンターの目に留まりやすくするために、能動的にできることも数多くあります。ここでは、ヘッドハンティングの対象となる確率を高めるための具体的な方法を4つ紹介します。

仕事で実績を出し、スキルを棚卸しする

何よりもまず基本となるのが、現職で圧倒的な実績を出すことです。ヘッドハンターが探しているのは、企業の課題を解決し、事業を成長させてくれる人材です。そのためには、客観的に評価できる具体的な成果が不可欠です。

- 「売上を前年比150%にした」

- 「新規事業を立ち上げ、初年度で黒字化を達成した」

- 「業務プロセスを改善し、コストを30%削減した」

このように、数値を伴った具体的な実績は、あなたの市場価値を雄弁に物語ります。日々の業務に真摯に取り組み、常に成果を意識することが、ヘッドハンティングへの一番の近道です。

そして、実績を出したら、それを「言語化」できるように定期的にスキルの棚卸しを行いましょう。自分がどのようなスキル(専門スキル、ポータブルスキル)を持ち、どのような経験を積んできたのかを整理し、職務経歴書としてまとめておくのです。これにより、いざヘッドハンターと話す機会が来た際に、自分の強みを的確にアピールできます。

職務経歴書やSNSプロフィールを充実させる

ヘッドハンターは、候補者を探すために様々なツールを使いますが、その中でも特に重要視されているのが、LinkedIn(リンクトイン)のようなビジネス特化型SNSです。多くのヘッドハンターは、こうしたプラットフォーム上でキーワード検索を行い、候補者を探しています。

したがって、自分のプロフィールを充実させ、常に最新の状態に保っておくことが極めて重要です。

- 職務経歴を具体的に記述する: 会社名と役職だけでなく、どのような業務に携わり、どのような実績を上げたのかを具体的に書きましょう。数値を入れると説得力が増します。

- キーワードを意識する: ヘッドハンターが検索しそうなキーワード(例:「DX推進」「SaaS」「グローバルマーケティング」「M&A」など)を、自分のスキルや経験に合わせてプロフィール内に散りばめましょう。

- スキルを登録し、推薦をもらう: スキルセクションに自分の持つスキルを登録し、同僚や上司から「推薦」をもらうことで、客観的な評価を高めることができます。

- 顔写真を設定する: プロフィール写真がある方が、ない場合に比べて閲覧率が格段に高まると言われています。プロフェッショナルな印象を与える、清潔感のある写真を設定しましょう。

これらの情報を充実させておくことで、あなたが直接応募しなくても、ヘッドハンターの検索網にヒットする可能性が格段に高まります。

勉強会やセミナーに積極的に参加する

社外の勉強会、業界セミナー、カンファレンスなどに積極的に参加することも、ヘッドハンティングの機会を増やす上で有効です。

こうした場に参加するメリットは複数あります。

- 専門知識のアップデート: 業界の最新動向や新しい技術を学び、自身のスキルを常にアップデートできます。

- 人脈の構築: 同じ業界で働く様々な人と交流することで、新たな知見を得られるだけでなく、あなたの評判が口コミで広がるきっかけになります。ヘッドハンターは、こうした業界内のネットワークからの情報を重視します。

- 登壇や発表の機会: 参加者としてだけでなく、スピーカーとして登壇したり、成果を発表したりする機会があれば、それはあなたの専門性や実績をアピールする絶好のチャンスです。業界内での知名度が上がり、ヘッドハンターの目に留まりやすくなります。

オフラインのイベントだけでなく、オンラインのウェビナーやコミュニティへの参加も有効です。積極的にアウトプットを行い、「この分野なら、あの人だ」と認知される存在を目指しましょう。

ヘッドハンティング会社に登録しておく

最も直接的な方法が、「登録型」のヘッドハンティングサービスに自ら登録しておくことです。前述した「ビズリーチ」や「リクルートダイレクトスカウト」のようなハイクラス向けの転職プラットフォームにあなたの職務経歴書を登録しておけば、それを見た多くの企業やヘッドハンターから直接スカウトが届くようになります。

これは、サーチ型の「待ち」のヘッドハンティングと並行して行える、攻めの戦略です。登録するだけで、あなたがどのような企業から求められているのか、あなたの市場価値はどのくらいなのかを測ることができます。

すぐに転職するつもりがなくても、自分の情報をオープンにしておくことで、思わぬ優良企業や重要なポジションのオファーが舞い込んでくるかもしれません。キャリアの選択肢を常に広げておくという意味で、登録しておいて損はないでしょう。

これらの方法を実践することで、あなたはただ待つだけでなく、自らヘッドハンティングのチャンスを引き寄せることができるようになります。

おすすめのヘッドハンティングサービス4選

ヘッドハンティングの機会を増やし、キャリアの可能性を広げるためには、信頼できるサービスを活用することが不可欠です。ここでは、特にハイクラス層から高い支持を得ている、代表的なヘッドハンティングサービス(登録型プラットフォーム)を4つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったサービスを選んでみましょう。

| サービス名 | 運営会社 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| ビズリーチ | 株式会社ビズリーチ | ハイクラス向けスカウトサービスのパイオニア。有料プランでより積極的な転職活動が可能。 |

| リクルートダイレクトスカウト | 株式会社リクルート | 完全無料で利用可能。年収800万円以上の求人が多数。レジュメ登録でスカウトを待つ。 |

| JACリクルートメント | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 管理職・専門職、グローバル転職に強み。各業界に精通したコンサルタントが担当。 |

| doda X | パーソルキャリア株式会社 | ハイクラス人材とヘッドハンターを繋ぐ。カウンセリングでキャリアの可能性を広げる。 |

① ビズリーチ

ビズリーチは、日本におけるハイクラス向け転職スカウトサービスの草分け的存在です。管理職や専門職などの即戦力人材を対象とし、質の高い求人とヘッドハンターが集まるプラットフォームとして確固たる地位を築いています。

最大の特徴は、求職者側にも有料プラン(プレミアムステージ)が用意されている点です。無料でも一部のスカウトの閲覧・返信は可能ですが、有料プランに登録することで、全てのスカウトに返信できるほか、自ら求人を検索して応募することも可能になります。この仕組みにより、転職意欲の高い優秀なユーザーが集まりやすく、結果として企業やヘッドハンターからの注目度も高まっています。

国内外の優良企業や、厳選されたヘッドハンターから直接スカウトが届くため、自分の市場価値を客観的に知りたい、あるいは質の高いオファーの中から次のキャリアを選びたいと考える方におすすめです。

参照:ビズリーチ公式サイト

② リクルートダイレクトスカウト

リクルートダイレクトスカウトは、人材業界最大手のリクルートが運営するハイクラス向けの転職スカウトサービスです。全ての機能を完全無料で利用できる点が大きな魅力です。

レジュメを登録しておくだけで、あなたの経歴に興味を持った優良企業の採用担当者や、提携するヘッドハンターから直接スカウトが届きます。特に、年収800万円~2,000万円クラスの求人が豊富で、経営幹部、管理職、専門職などのポジションを探している方に適しています。

リクルートグループが持つ膨大なネットワークとデータベースを活かしたマッチングが強みで、思いもよらない大手企業や急成長中のスタートアップから声がかかる可能性があります。まずは無料で登録して、どのようなスカウトが来るのか試してみたいという方に最適なサービスです。

参照:リクルートダイレクトスカウト公式サイト

③ JACリクルートメント

JACリクルートメントは、管理職・専門職の転職支援に特化した、歴史と実績のある人材紹介会社です。特に、外資系企業や日系企業のグローバルポジションに強みを持っています。

他のスカウトプラットフォームとは異なり、各業界・職種に精通した約1,200名のコンサルタントが、一人ひとりの求職者を担当する両面型のスタイル(企業と求職者の両方を同じコンサルタントが担当する形式)を取っているのが特徴です。これにより、企業のニーズやカルチャーを深く理解した上での、精度の高いマッチングが実現します。

年収600万円以上で、マネジメント経験や専門スキルを活かしてさらなるキャリアアップを目指したい方、特にグローバルな環境で活躍したい方に強くおすすめできるサービスです。コンサルタントによる手厚いサポートを受けながら、転職活動を進めたい方に適しています。

参照:JACリクルートメント公式サイト

④ doda X

doda Xは、総合転職サービス「doda」で知られるパーソルキャリアが運営する、ハイクラス人材のための転職サービスです。ヘッドハンターによるスカウトサービスと、キャリアコーチングを組み合わせたような独自のサービスを提供しています。

職務経歴書を登録すると、厳選されたヘッドハンターから非公開求人を含むスカウトが届くのは他のサービスと同様ですが、doda Xでは企業からの直接のスカウトもあります。さらに、希望すればキャリアカウンセリングを受けることもでき、あなたのキャリアの選択肢を広げるための客観的なアドバイスをもらえます。

これまで培ってきたスキルや経験を、次のステージでどのように活かせるのか、専門家と相談しながら考えたいという方にフィットするサービスです。

参照:doda X公式サイト

ヘッドハンティングに関するよくある質問

最後に、ヘッドハンティングに関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

ヘッドハンティングの対象になるのはどんな人ですか?

ヘッドハンティングの対象となるのは、特定の分野で高い専門性や実績を持つ人材です。具体的には、以下のような人が対象になりやすいと言えます。

- 経営層・管理職: CEO、CFO、事業部長など、企業の経営や事業運営を担えるマネジメント経験豊富な人材。

- 高度な専門職: 特定の技術に精通したITエンジニア、データサイエンティスト、研究開発者、医師、弁護士、会計士など、代替が難しい専門スキルを持つ人材。

- ニッチな分野での実績を持つ人: 市場は小さいものの、その分野では第一人者として知られているなど、希少性の高いスキルや経験を持つ人材。

- 顕著な実績を上げた人: 新規事業の成功、大幅な売上向上、画期的な製品開発など、誰の目にも明らかな成果を出した人材。

近年では、DX推進人材やSaaSビジネスの経験者など、市場の需要が高い分野のスキルを持つ若手・ミドル層にもヘッドハンティングの対象が広がっています。

料金はかかりますか?

正規のヘッドハンティングにおいて、候補者(あなた)が料金を支払うことは一切ありません。

ヘッドハンティング会社の収益は、採用を依頼したクライアント企業から受け取る成功報酬によって成り立っています。これは、日本の法律(職業安定法)で定められたルールです。もし、ヘッドハンターを名乗る人物から登録料やコンサルティング料などを請求された場合は、悪質な業者である可能性が非常に高いため、絶対に応じないでください。

ヘッドハンティングされたことが今の会社に知られる可能性はありますか?

原則として、あなたがヘッドハンティングのコンタクトを受けていることが、現在の会社に知られることはありません。

ヘッドハンターは、職業倫理として厳格な守秘義務を負っています。あなたの個人情報や、あなたと接触している事実を、本人の許可なく第三者(もちろん現職の会社も含む)に漏らすことは固く禁じられています。やり取りはすべて秘密裏に行われるため、安心して話を聞くことができます。

ただし、あなた自身の行動には注意が必要です。会社のメールアドレスでヘッドハンターとやり取りをしたり、勤務時間中に会社の電話で話をしたり、同僚に相談したりすると、そこから情報が漏れる可能性があります。ヘッドハンターとの連絡は、個人のメールアドレスや携帯電話を使い、勤務時間外や休憩時間に行うなど、細心の注意を払いましょう。