面接の終盤に訪れる「何か質問はありますか?」という問いかけ。これは、単なる疑問解消の時間ではなく、あなたの入社意欲や人柄、能力をアピールできる最後の絶好の機会です。効果的な逆質問は、面接官に好印象を与え、内定をぐっと引き寄せることができます。一方で、準備不足や的外れな質問は、それまでの高評価を覆してしまう危険性もはらんでいます。

この記事では、面接における逆質問の重要性から、企業が質問を求める意図、評価を上げるための具体的な準備方法までを徹底的に解説します。さらに、やる気やスキル、仕事内容など、カテゴリー別に合計60選の豊富な例文を紹介。NGな質問例や、万が一質問が思いつかなくなった場合の対処法まで網羅し、あなたの転職・就職活動を成功に導くための知識を凝縮しました。

この記事を最後まで読めば、逆質問への不安は自信に変わります。面接の最終局面でライバルに差をつけ、希望の企業への扉を開くための鍵が、ここにあります。

目次

面接における逆質問とは

面接における逆質問とは、面接の最後に、面接官から応募者に対して「何か質問はありますか?」と問いかけられ、応募者側から企業や面接官へ質問をする機会のことを指します。多くの応募者は、この時間を単純な「疑問解消の場」と捉えがちですが、その認識は大きな機会損失に繋がります。逆質問は、面接官に自分をアピールするための最後の、そして極めて重要な「プレゼンテーションの場」なのです。

面接本編では、基本的に企業側が主導権を握り、応募者は質問に答える形で自己PRを行います。しかし、逆質問の時間は、唯一応募者が主導権を握れる時間です。自ら問いを立てることで、面接本編では伝えきれなかった自身の強みや熱意、価値観を積極的に示すことができます。

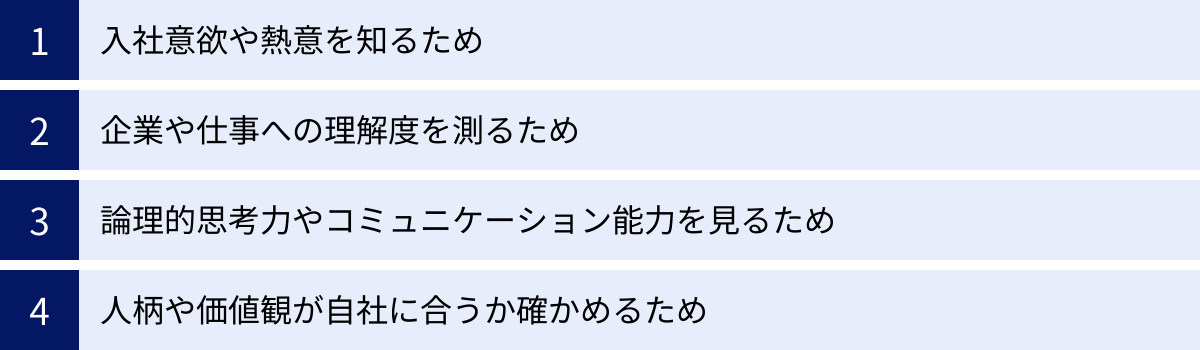

なぜ逆質問がこれほどまでに重要なのでしょうか。その背景には、企業側の評価視点が深く関わっています。企業は逆質問の内容から、応募者の「入社意欲の高さ」「企業・職務への理解度」「論理的思考力」「コミュニケーション能力」、そして「人柄や価値観のマッチ度(カルチャーフィット)」など、多角的な側面を評価しようとしています。

例えば、企業のウェブサイトを読めば分かるような浅い質問をしてしまえば、「企業研究が不十分だ」「入社意欲が低いのかもしれない」というネガティブな印象を与えかねません。反対に、企業の事業戦略や今後の課題について踏み込んだ質問ができれば、「深く企業を理解しようと努めている」「当事者意識が高い」と、高い評価に繋がります。

また、逆質問は応募者自身にとっても、入社後のミスマッチを防ぐための重要な機会です。給与や待遇といった条件面だけでなく、実際の業務内容、チームの雰囲気、企業の文化、キャリアパスといった、働く上で本質的に重要となる情報を得ることで、「本当にこの会社で自分は活躍できるのか」「この環境で成長していけるのか」を最終的に見極めることができます。これは、応募者が企業を選ぶための「最終確認の場」でもあるのです。

優れた逆質問は、単なる問いではなく、応募者の思考の深さ、準備の徹底度、そして未来への熱意を映し出す鏡のようなものです。 面接官は、その鏡に映る姿を見て、自社に必要な人材かどうかを最終的に判断します。したがって、面接に臨む際には、自己PRや志望動機と同じレベルで、逆質問の準備に時間と労力をかける必要があります。

この記事では、その準備を万全にするための具体的な方法と、様々な状況で活用できる豊富な例文を紹介していきます。逆質問を制する者が、面接を制すると言っても過言ではありません。この重要な機会を最大限に活かし、内定獲得へと繋げるための知識とテクニックを身につけていきましょう。

企業が逆質問をする4つの目的

企業が面接の最後に逆質問の時間を設けるのには、明確な意図があります。この目的を理解することが、面接官の心に響く、評価の高い質問をするための第一歩です。企業は主に以下の4つの点を確認し、応募者の総合的な評価を下しています。

① 入社意欲や熱意を知るため

企業が逆質問をする最大の目的の一つは、応募者の入社意欲や仕事に対する熱意の強さを測るためです。採用活動には多くの時間とコストがかかります。そのため、企業は内定を出した場合に、本当に入社してくれる可能性が高い、意欲的な人材を見極めたいと考えています。

逆質問の場で「特にありません」と答えてしまうのは論外ですが、質問の内容そのものからも熱意は透けて見えます。例えば、入社後の活躍を具体的にイメージしている質問は、高い入社意欲の表れと受け取られます。

- 「1日でも早く戦力になるために、入社までに特に勉強しておくべき知識やスキルがあれば教えてください。」

- 「配属予定の部署で、現在最も重要視されている目標や課題は何でしょうか。」

これらの質問は、「入社が前提」であり、入社後すぐにでも貢献したいという強い意志を示しています。自分が働く姿を具体的に想像し、そのために今から何をすべきかを考えている姿勢は、面接官に「この応募者は本気だ」という強い印象を与えます。

逆に、企業のウェブサイトや求人情報に明記されているような、少し調べれば分かることを質問してしまうと、「企業研究が不十分で、それほど関心がないのではないか」「他の企業も同じような質問をしているのだろう」と判断され、入社意K欲が低いと見なされてしまう可能性があります。

企業は、自社への深い関心と、ここで働きたいという強い想いを持っている応募者を求めています。 逆質問は、その想いを伝えるための絶好の機会です。入社後の自分を主人公にした質問を投げかけることで、あなたの熱意を効果的にアピールしましょう。

② 企業や仕事への理解度を測るため

逆質問は、応募者が自社の事業内容や応募職種について、どれだけ深く理解しているかを測るためのリトマス試験紙のような役割も果たします。面接官は、質問の質や角度から、応募者がどれだけ真剣に企業研究を行ったかを見抜こうとしています。

表面的な情報に基づいた質問では、高い評価は得られません。例えば、ただ「事業内容を教えてください」と聞くのは、準備不足を露呈するだけです。しかし、事前に企業研究を徹底的に行い、具体的な情報に基づいた質問をすることで、評価は一変します。

- 「プレスリリースで拝見した〇〇という新規事業についてですが、この事業がターゲットとしている顧客層や、既存事業とのシナジーについて、もう少し詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。」

- 「御社の〇〇という製品は、競合の△△と比較して、特にどのような点で優位性があるとお考えですか。」

これらの質問は、「私はここまで調べてきました」という事実を暗に示し、その上でさらに深い情報を求めている姿勢をアピールできます。これは、単に情報をインプットするだけでなく、それを自分なりに解釈し、疑問点や考察を持つことができる能力の証明にもなります。

仕事への理解度も同様です。求人票に書かれている業務内容をなぞるのではなく、その業務の背景や目的、課題にまで踏み込んだ質問をすることが重要です。

- 「このポジションでは、どのようなKPI(重要業績評価指標)を追うことになるのでしょうか。」

- 「現在チームが抱えている課題に対して、新しく参加するメンバーには特にどのような貢献を期待されていますか。」

こうした質問は、応募職種に対する解像度が高く、入社後すぐにでも当事者意識を持って業務に取り組める人材であることを示唆します。企業や仕事への深い理解に基づいた質問は、あなたの分析能力と主体性をアピールする強力な武器となります。

③ 論理的思考力やコミュニケーション能力を見るため

逆質問は、対話の場です。質問の組み立て方、聞き方、そして面接官の回答に対する反応を通じて、応募者の論理的思考力やコミュニケーション能力が評価されています。

論理的思考力は、質問の構造に表れます。

- 結論ファーストで話せるか: 「〇〇についてお伺いしたいのですが、その背景として〜」といったように、まず何を知りたいのかを明確に伝えられるか。

- 仮説に基づいているか: 「〇〇という課題があるのではないかと考えているのですが、実際にはいかがでしょうか」のように、自分なりの仮説を立てて質問できるか。

- 質問が具体的で的確か: 漠然とした質問ではなく、知りたい情報を得るためにピンポイントで的を射た質問ができるか。

これらの要素が含まれた質問は、物事の本質を捉え、筋道を立てて考える能力があることの証明となります。

コミュニケーション能力は、質問の仕方やその後のやり取りで判断されます。

- 相手への配慮: 面接官の役職や立場を考慮した質問を選べているか。「〇〇様(面接官)は、この仕事のどのような点に最もやりがいを感じていらっしゃいますか?」といった、相手の経験に基づいた質問は、相手への関心を示し、良好なコミュニケーションを築くきっかけになります。

- 傾聴力と深掘り力: 面接官の回答を真摯に聞き、理解した上で、「なるほど、ありがとうございます。それでは、その点についてもう少し詳しくお伺いしたいのですが〜」のように、さらに関連する質問を重ねて対話を深めることができるか。

- 適切な言葉遣いと態度: 丁寧な言葉遣いはもちろんのこと、明るい表情や相槌など、非言語的なコミュニケーションも重要です。

逆質問は、単なる一問一答のクイズではありません。面接官との「対話のキャッチボール」です。 このキャッチボールをスムーズに、そして質の高いものにできるかどうかで、あなたのビジネスパーソンとしての基礎的な能力が評価されていることを忘れないようにしましょう。

④ 人柄や価値観が自社に合うか確かめるため

最後に、企業は逆質問の内容から、応募者の人柄や仕事に対する価値観が、自社の文化や風土に合っているか(カルチャーフィット) を見極めようとしています。

応募者が何に興味を持ち、何を重要視しているかは、質問内容に色濃く反映されます。

- チームワークを重視する人: 「チームで目標を達成する際に、最も大切にされていることは何ですか?」「部署内のコミュニケーションを活発にするための取り組みはありますか?」といった質問をする傾向があります。

- 成長意欲が高い人: 「若手でも裁量権を持って挑戦できる環境はありますか?」「成果を出している社員の方に共通する行動特性や考え方はありますか?」といった質問で、自己成長の機会を探ります。

- 企業の理念に共感している人: 「御社の〇〇という企業理念が、実際の業務や評価制度にどのように反映されているか、具体例があれば教えていただけますか?」といった質問で、理念と実態の一貫性を確認しようとします。

面接官はこれらの質問を聞きながら、「この応募者は、うちの会社の雰囲気や働き方に馴染めそうか」「既存の社員たちと協力して、良い影響を与えてくれそうか」を想像します。

例えば、トップダウンで意思決定が早い組織において、「社員一人ひとりの意見をボトムアップで吸い上げる仕組みはありますか?」という質問ばかりを繰り返すと、「うちの社風とは合わないかもしれない」と判断される可能性があります。もちろん、これは応募者側が企業を見極めるための重要な質問ですが、聞き方や質問のバランスには配慮が必要です。

自分の価値観を正直に伝えることは大切ですが、同時に、その企業がどのような価値観を大切にしているかを理解し、それに寄り添う姿勢を見せることも重要です。 逆質問を通じて、あなたが企業の価値観を尊重し、その一員として貢献したいと考えていることを示すことが、カルチャーフィットをアピールする鍵となります。

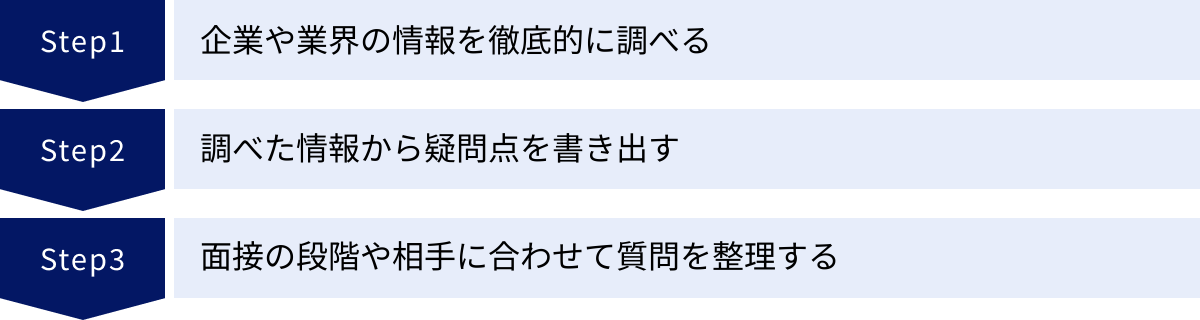

逆質問で評価を上げるための準備3ステップ

優れた逆質問は、その場のひらめきで生まれるものではありません。周到な準備があってこそ、面接官を唸らせるような質の高い質問が可能になります。ここでは、逆質問で高評価を得るための、具体的で実践的な3つの準備ステップを解説します。

① 企業や業界の情報を徹底的に調べる

すべての準備は、ここから始まります。質の高い質問は、質の高いインプットからしか生まれません。 企業や業界について深く知れば知るほど、質問の解像度は上がり、面接官に「よく調べているな」という熱意を伝えることができます。以下の情報源を活用し、徹底的にリサーチを行いましょう。

| 情報源の種類 | チェックすべきポイント | なぜ重要か |

|---|---|---|

| 企業の公式ウェブサイト | 企業理念、事業内容、製品・サービス、沿革、ニュースリリース、代表メッセージ | 企業の公式な考え方や最新の動向を正確に把握するための基本。 |

| 採用サイト | 求める人物像、社員インタビュー、仕事紹介、キャリアパス、福利厚生 | 企業がどのような人材を求めているか、働く環境の実態を知るための重要な情報源。 |

| IR情報(投資家向け情報) | 決算短信、有価証券報告書、中期経営計画、株主向け説明会資料 | 企業の財務状況、経営戦略、将来のビジョンなど、経営層の視点を理解できる。数字に基づいた客観的な分析が可能になる。 |

| ニュース記事・プレスリリース | 新製品・新サービスの発表、業務提携、メディア掲載履歴 | 企業の最近の活動や社会的な評価を知ることができる。タイムリーな質問のネタになる。 |

| 業界ニュース・専門誌 | 市場のトレンド、技術動向、法改正、業界全体の課題 | 応募企業を業界という広い文脈の中で捉え、その立ち位置や将来性を分析するために不可欠。 |

| 競合他社の情報 | 競合の強み・弱み、製品・サービス、戦略 | 応募企業との比較を通じて、その企業ならではの独自性や強みをより深く理解できる。 |

これらの情報をただ読むだけでなく、「なぜこの戦略をとっているのか?」「この課題に対して、自分ならどう貢献できるか?」といった視点で、常に自問自答しながら読み進めることが重要です。情報収集は、単なる知識の蓄積ではなく、疑問を発見するための能動的なプロセスであると捉えましょう。

② 調べた情報から疑問点を書き出す

ステップ①でインプットした情報を元に、次はアウトプットの準備に入ります。具体的には、少しでも「なぜ?」「どうして?」「もっと詳しく知りたい」と感じたことを、質や体裁を気にせず、すべて書き出していくブレインストーミングの作業です。

この段階では、「こんなことを聞いてもいいのだろうか」と躊躇する必要はありません。思いつくままに、自由に疑問点をリストアップしていくことが重要です。思考を整理するために、以下のようなカテゴリに分けて書き出すと、後で整理しやすくなります。

- 企業戦略・将来性に関する疑問:

- 例:「中期経営計画にある『〇〇領域への注力』とは、具体的にどのようなアクションを計画しているのだろう?」

- 例:「競合のA社が最近発表した新サービスは、自社の事業にどのような影響を与えると考えているのだろう?」

- 仕事内容・業務に関する疑問:

- 例:「求人票にある『プロジェクトマネジメント』は、どのくらいの規模のチームを、どのくらいの裁量で動かすのだろう?」

- 例:「入社後、最初に担当する可能性のある業務は何か?その業務でのゴールは何だろう?」

- 組織・社風に関する疑問:

- 例:「社員インタビューで『風通しが良い』とあったが、具体的にそれを感じられる制度や文化はあるのだろうか?」

- 例:「リモートワークが推奨されているようだが、チーム内のコミュニケーションはどのように担保しているのだろう?」

- キャリア・評価に関する疑問:

- 例:「この職種での典型的なキャリアパスは?専門性を深める道と、マネジメントに進む道の両方があるのだろうか?」

- 例:「評価制度では、個人の成果とチームへの貢献度は、どのくらいの割合で重視されるのだろう?」

この作業を通じて、少なくとも20〜30個の質問候補を書き出すことを目指しましょう。このリストが、あなたの逆質問の「弾薬庫」となります。 多くの弾薬を用意しておくことで、面接の状況に応じて最適な弾を撃つことができるようになります。

③ 面接の段階や相手に合わせて質問を整理する

書き出した質問リストを、そのまま面接に持ち込むだけでは不十分です。最後のステップとして、面接のフェーズ(一次・二次・最終)と、面接官の役職(人事・現場担当者・役員)に合わせて、質問を戦略的に整理し、優先順位をつけます。

なぜなら、人事担当者にしか答えられない質問もあれば、役員にしか聞けない質問もあるからです。相手の立場や役割に合わない質問をしてしまうと、「空気が読めない」「相手の立場を考えられない」というマイナスの印象を与えかねません。

以下に、面接フェーズと面接官に応じた質問の整理方法の例を示します。

- 一次面接(主に人事・採用担当者):

- 役割: 会社の窓口。応募者の基本的なスキルやポテンシャル、カルチャーフィットの一次スクリーニング。

- 適切な質問: 企業文化、研修制度、キャリアパスの全体像、福利厚生など、会社全体の制度や働き方に関する質問。

- 例: 「新入社員向けの研修制度について、具体的なプログラム内容を教えていただけますか?」「中途入社の方が早期に活躍するために、会社としてどのようなサポート体制がありますか?」

- 二次面接(主に現場の管理職・チームリーダー):

- 役割: スキルフィットの確認。即戦力として活躍できるか、チームに貢献できるかの判断。

- 適切な質問: より具体的な業務内容、チームの構成や課題、求められるスキル、1日の仕事の流れなど、現場の実務に直結する質問。

- 例: 「私が配属される可能性のあるチームは、現在どのような課題を抱えており、新しいメンバーに何を最も期待しますか?」「業務で使用する主なツールやソフトウェアは何ですか?もし私の〇〇のスキルが活かせる場面があれば教えてください。」

- 最終面接(主に役員・社長):

- 役割: カルチャーフィットの最終判断。経営的な視点での評価。応募者のビジョンと会社のビジョンが一致しているかの確認。

- 適切な質問: 経営理念、事業戦略、業界の展望、企業の将来性など、経営層の視点に立った、よりマクロで長期的な質問。

- 例: 「社長が今後5年間で、会社をどのような姿にしていきたいとお考えか、そのビジョンをお聞かせください。」「業界の〇〇という変化に対して、御社はどのような戦略で対応していくご方針ですか?」

このように質問を分類・整理し、各面接で「必ず聞きたい質問」を3つ、「時間に余裕があれば聞きたい質問」を5つ程度、優先順位をつけて準備しておきましょう。この戦略的な準備が、あなたの逆質問を単なる疑問解消から、自己アピールのための強力な武器へと昇華させます。

【やる気・意欲編】逆質問の例文10選

入社への強い想いや仕事への前向きな姿勢をアピールするための質問集です。これらの質問は、面接のどのフェーズでも使いやすく、特に「入社したい」という熱意をストレートに伝えたい時に効果的です。

① 入社までに勉強しておくべきことはありますか

質問の意図・効果:

この質問は、入社後のスタートダッシュを切りたいという高い学習意欲と主体性をアピールするのに非常に効果的です。単に指示を待つのではなく、自ら進んで必要な知識やスキルをキャッチアップしようとする姿勢は、どんな企業でも歓迎されます。入社が前提となっている質問であるため、強い入社意欲を示すことにも繋がります。

回答への対応・注意点:

面接官から「〇〇というツールに慣れておくとスムーズです」「業界のこの分野の知識を深めておくと良いでしょう」といった具体的なアドバイスが得られたら、「ありがとうございます。早速、本日から勉強を始めます」と即座に行動に移す意欲を見せると、さらに好印象です。「実は〇〇については少し学習を始めているのですが、他に優先すべきことはありますか?」と、既に行っている努力をアピールしつつ尋ねるのも良いでしょう。

② 1日も早く活躍するために必要な心構えを教えてください

質問の意図・効果:

スキルや知識といったテクニカルな側面だけでなく、仕事に取り組む姿勢やマインドセットといった、より本質的な部分に関心があることを示せます。これは、単に業務をこなすだけでなく、組織の一員として高いパフォーマンスを発揮したいというプロフェッショナルな意識の表れです。特に、社歴の長い面接官や管理職に対して有効な質問です。

回答への対応・注意点:

「失敗を恐れずに挑戦すること」「常に当事者意識を持つこと」といった回答が予想されます。その際は、「貴重なアドバイスをありがとうございます。その心構えを胸に、積極的に業務に取り組みたいと思います」と、真摯に受け止める姿勢を見せましょう。心構えという抽象的なテーマだからこそ、あなたの素直さや謙虚さが試されます。

③ 御社で活躍されている社員の方に共通点はありますか

質問の意図・効果:

この質問は、その企業で評価される人物像(コンピテンシー)を理解し、自分もそうなりたいという成長意欲を示すことができます。自分がその企業の「ハイパフォーマー」の特性に合致しているかを確認すると同時に、入社後のロールモデルを見つけようとする前向きな姿勢をアピールできます。

回答への対応・注意点:

「主体性がある」「学習意欲が高い」「チームワークを大切にする」などの共通点が挙げられた場合、自身の経験と結びつけて、「おっしゃる通り、私も前職では主体的に〇〇というプロジェクトを推進した経験があります。御社でもその強みを活かせると感じました」と、さりげなく自己PRに繋げられると理想的です。

④ 入社後の目標設定についてアドバイスをいただけますか

質問の意図・効果:

入社後のキャリアを真剣に考えており、具体的な目標を持って業務に取り組みたいという計画性を示す質問です。短期(1年後)、中期(3年後)の目標について、会社の期待と自身のキャリアプランをすり合わせたいという意図が伝わり、長期的な貢献を視野に入れている人材だと評価されます。

回答への対応・注意点:

面接官から「まずは〇〇の業務を完璧にこなせるようになってほしい」などのアドバイスがあれば、「承知いたしました。まずはその目標達成に全力を注ぎ、将来的には△△の分野でも貢献できるようになりたいと考えております」と、会社の期待に応えつつ、自身の aspirations も示すと良いでしょう。

⑤ 私が配属予定の部署が抱える課題はありますか

質問の意図・効果:

入社後、自分が貢献すべきポイントはどこかを当事者意識を持って探ろうとする姿勢をアピールできます。単に与えられた仕事をこなすのではなく、組織が抱える課題解決に貢献したいという高い視座を持っていることを示せます。特に、現場の管理職が登場する二次面接などで非常に効果的です。

回答への対応・注意点:

課題について説明を受けたら、「なるほど、その課題に対しては、私の〇〇という経験が活かせるかもしれません」と、自分のスキルや経験がどのように役立つかを具体的に提示できると、即戦力として大きな期待を寄せられます。ただし、自信過剰な印象を与えないよう、謙虚な姿勢で提案することが大切です。

⑥ 高い成果を出すために最も重要なスキルは何ですか

質問の意図・効果:

その職務における成功要因(KSF: Key Success Factor)を正確に理解しようとする、成果志向の姿勢を示すことができます。何が評価に繋がり、どうすれば会社に貢献できるのかを深く知りたいという意欲の表れです。

回答への対応・注意点:

専門スキル、コミュニケーション能力、課題解決能力など、様々な回答が考えられます。もし、自分の強みと合致するスキルが挙げられたらチャンスです。「その点については、〇〇の経験で培ってまいりましたので、御社でも貢献できると確信しております」と力強くアピールしましょう。不足している点を指摘された場合は、「そのスキルをいち早く習得できるよう、入社後も自己研鑽に励みます」と向上心を見せましょう。

⑦ 御社の理念が業務にどう反映されているか教えてください

質問の意図・効果:

企業のウェブサイトで理念を読んだ上で、その理念が単なるお題目ではなく、実際の現場でどのように実践されているのかに関心があることを示します。企業の表面的な情報だけでなく、その根底にある価値観に共感していることを伝えられ、カルチャーフィットをアピールする上で有効です。

回答への対応・注意点:

具体的なエピソードを交えて説明してもらえたら、「素晴らしいですね。理念が現場にまで浸透しているからこそ、一体感のある組織が作られているのだと実感しました」といった感想を伝えることで、共感の意を強く示すことができます。

⑧ 〇〇様(面接官)が感じる仕事のやりがいは何ですか

質問の意図・効果:

面接官個人の経験や想いに焦点を当てることで、相手への関心と敬意を示し、良好なコミュニケーションを築くきっかけになります。また、社員がどのような点にモチベーションを感じているかを知ることで、入社後の働き方を具体的にイメージし、自分に合う環境かどうかを見極める材料にもなります。

回答への対応・注意点:

相手の話を真摯に傾聴し、「お客様からの感謝の言葉です」「困難なプロジェクトをチームで乗り越えた時です」といった回答に対して、「素敵ですね」「私もそういった瞬間にやりがいを感じます」など、共感を示すことが重要です。個人的な質問なので、真剣かつ興味深い表情で聞く姿勢が大切です。

⑨ 競合他社にはない御社の強みについて教えてください

質問の意図・効果:

業界研究や競合分析を行った上で、それでもなお御社を志望している理由を補強するための質問です。社員の視点から見た「真の強み」を聞くことで、企業理解をさらに深めたいという熱意を伝えられます。「私自身は〇〇が強みだと考えておりますが、現場で働かれている皆様はどのようにお考えですか?」と、自分の見解を述べた上で質問すると、より評価が高まります。

回答への対応・注意点:

「技術力」「ブランド力」「人材」など、様々な強みが語られるでしょう。その強みが自分の価値観や目指す方向性と合致していれば、「その点に大変魅力を感じております。私もその強みの一端を担えるよう尽力したいです」と、志望動機に繋げましょう。

⑩ 研修制度やスキルアップ支援について詳しく知りたいです

質問の意図・効果:

入社後の成長に対する強い意欲を示す定番の質問です。会社が提供する学習機会を最大限に活用し、継続的にスキルを高めていきたいという向上心をアピールできます。特に、若手やポテンシャル採用の候補者にとっては、熱意を伝える効果的な質問となります。

回答への対応・注意点:

ただ「研修はありますか?」と聞くのではなく、「〇〇のスキルを伸ばしたいと考えているのですが、それに関連する研修や資格取得支援制度はございますか?」と、自身のキャリアプランと関連付けて具体的に質問すると、計画性も同時にアピールできます。

【強み・スキル編】逆質問の例文10選

面接本編でアピールした自身の強みやスキルを、逆質問の場でさらに印象付けるための質問集です。自分の能力が企業のニーズとどれだけ合致しているかを確認し、採用後の活躍イメージを具体的に持たせることが目的です。

① 私の〇〇の経験はどのように貢献できると考えますか

質問の意図・効果:

自分の経験(〇〇)と企業の求める役割との接続点を、面接官の視点から確認する質問です。これにより、自分のアピールが独りよがりになっていないかを確認できると同時に、面接官に「この応募者は自社でどう活躍できるか」を具体的に考えさせるきっかけを与えます。入社後の貢献イメージを共有することで、採用の確度を高める効果が期待できます。

回答への対応・注意点:

この質問は、ある意味で面接官に評価を委ねる形になるため、信頼関係が築けている面接の後半、特に二次面接以降で使うのが効果的です。面接官から「その経験は、△△の業務で非常に役立つと思います」といったポジティブな回答が得られれば、「ありがとうございます。そのようにご評価いただき光栄です。ぜひその分野で貢献したいです」と自信を持って応えましょう。

② 〇〇の資格を業務で活かす機会はありますか

質問の意図・効果:

保有している資格が、単なる知識の証明ではなく、実務で活かしたいという意欲の表れであることを示します。自己研鑽に励む真面目な姿勢と、そのスキルを会社の利益に繋げたいという貢献意欲を同時にアピールできます。特に専門職の場合、スキルの専門性や汎用性を確認する上で有効です。

回答への対応・注意点:

「その資格は必須ではありませんが、〇〇の場面で知識が役立ちますよ」といった回答でも、がっかりした表情は見せず、「ありがとうございます。知識を活かせる場面があると伺い、大変嬉しく思います。実務を通してさらに理解を深めていきたいです」と前向きな姿勢を伝えましょう。

③ チームの目標達成に向けて私の強みをどう活かせますか

質問の意図・効果:

個人のスキルアピールに留まらず、チーム全体の成功に貢献したいという協調性と目的意識の高さを示せる質問です。自分というリソースを、チームのためにどのように最適に活用してほしいかを問いかけることで、組織への帰属意識と貢献意欲を強く印象付けます。

回答への対応・注意点:

「あなたの〇〇という強みは、チームに新しい視点をもたらしてくれると期待しています」といった回答があれば、「チームの一員として、自分の強みを最大限に発揮し、目標達成に貢献できるよう尽力いたします」と、力強く宣言しましょう。

④ 入社後に担当する業務での具体的なミッションを教えてください

**質問の意…

…(文字数制限のため途中まで)

⑤ 部署で今後強化したい分野と私のスキルとの関連性はありますか

質問の意図・効果:

部署の将来的な方向性を理解した上で、自分の持つスキルがその成長戦略にどう貢献できるかを探る、戦略的な質問です。現状の業務だけでなく、未来を見据えて貢献したいという高い視座と主体性をアピールできます。

回答への対応・注意点:

「今後は〇〇の分野を強化したいと考えており、あなたの△△のスキルはまさに求めているものです」という回答が引き出せれば、相思相愛の状態です。自分のスキルと会社の未来が繋がっていることを確認し、入社への意欲をさらに高めることができます。

⑥ 私の〇〇スキルをさらに伸ばせる環境はありますか

質問の意図・効果:

現状のスキルに満足せず、入社後も継続的に成長していきたいという強い向上心を示すことができます。企業に自身の成長を投資してほしいというメッセージでもあり、長期的な活躍を期待させる効果があります。企業側も、社員の成長を支援する制度や文化をアピールする良い機会と捉えるでしょう。

回答への対応・注意点:

「OJTはもちろん、外部研修への参加支援や資格取得奨励制度があります」といった回答が得られれば、「素晴らしい環境ですね。ぜひそうした制度を活用させていただき、会社に貢献できる人材へと成長していきたいです」と、感謝と意欲を伝えましょう。

⑦ プロジェクトに配属された場合、どのような役割を期待されますか

質問の意図・効果:

入社後の役割を具体的に確認することで、ミスマッチを防ぎ、即戦力として貢献したいという意志を明確に示します。リーダーシップを期待されるのか、専門性を活かした実務担当を期待されるのかなど、自身の立ち位置を把握しようとする姿勢は、現実的で計画性のある人材だと評価されます。

回答への対応・注意点:

期待される役割を聞いた上で、「承知いたしました。私の〇〇の経験を活かし、その役割を全うできると確信しております」と、期待に応えられる根拠を簡潔に添えると、説得力が増します。

⑧ 自身の提案が採用される機会はありますか

質問の意図・効果:

単に指示された業務をこなすだけでなく、自ら課題を発見し、改善提案を行いたいという主体性や積極性をアピールする質問です。ボトムアップの意見を歓迎する社風かどうかを見極めるための質問でもあります。

回答への対応・注意点:

「もちろん、良い提案はどんどん採用します」「定期的に改善提案を募集する機会があります」といった回答があれば、その企業の風通しの良さを確認できます。「私もぜひ、業務改善や新しい企画について積極的に提案していきたいです」と、貢献意欲を示しましょう。

⑨ 私のようなスキルを持つ人材に期待することは何ですか

質問の意図・効果:

「私」という個人ではなく、「私のようなスキルセットを持つ人材」と一般化して質問することで、その職種やスキルに対する企業の普遍的な期待値を探る質問です。客観的な視点から、自分が提供できる価値と企業のニーズが合致しているかを確認できます。

回答への対応・注意点:

「既存のやり方にとらわれない新しい発想」「専門性を活かした業務効率化」など、具体的な期待を語ってもらえたら、「そのご期待に応えられるよう、私のスキルと経験を最大限に活かしてまいります」と、力強く応えましょう。

⑩ 現時点での私のスキルセットで不足している点はありますか

質問の意図・効果:

非常に意欲的で、かつ謙虚な姿勢を示すことができる上級者向けの質問です。自分の現状を客観的に評価してもらいたいという真摯な態度と、弱点を克服してでも成長したいという強い意志を伝えられます。面接官との間に信頼関係が築けている最終盤で投げかけると、非常に強いインパクトを残せます。

回答への対応・注意点:

厳しい指摘を受ける可能性も覚悟の上で質問しましょう。指摘された点については、「ご指摘ありがとうございます。その点については自覚しており、現在〇〇という方法で学習を進めております。入社後は、実務を通して一日も早くキャッチアップいたします」と、課題認識と改善努力をセットで伝えることができれば、むしろ評価は上がります。

【仕事内容編】逆質問の例文10選

入社後の働き方を具体的にイメージし、ミスマッチを防ぐために不可欠なのが、仕事内容に関する質問です。これらの質問を通じて、業務への理解を深め、自分がその環境でパフォーマンスを発揮できるかを確かめましょう。

① 配属予定の部署の具体的な業務内容を教えてください

質問の意図・効果:

求人票だけでは分からない、より詳細な業務の範囲や内容を確認するための基本的な質問です。この質問を起点として、さらに具体的な質問へと繋げていくことができます。自分がこれから何をするのかを正確に把握したいという、真面目で実直な姿勢を示せます。

回答への対応・注意点:

一通り説明を受けた後、「ありがとうございます。その中でも、私が最初に取り組む可能性が高い業務はどれになりますか?」と深掘りすると、より具体的なイメージが湧きます。

② チームの人数やメンバーの役割分担について知りたいです

質問の意図・効果:

自分がどのようなチーム構成の中で働くことになるのかを把握するための質問です。チームの規模やメンバーの専門性、役割分担を知ることで、入社後のコミュニケーションの取り方や自分の立ち位置をイメージしやすくなります。チームワークを重視する姿勢も伝わります。

回答への対応・注意点:

「〇名のチームで、それぞれが△△の役割を担っています」といった説明を受けたら、「なるほど、専門性の高いメンバーの皆様と協力しながら働けるのですね。非常に楽しみです」と、チームで働くことへの期待感を伝えると良いでしょう。

③ 1日の業務スケジュール例を教えていただけますか

質問の意図・効果:

入社後の働き方を最も具体的にイメージできる質問の一つです。朝礼の有無、ミーティングの頻度、集中して作業する時間、退勤時間などを知ることで、自分の働き方のリズムと合うかを確認できます。ワークライフバランスを考える上でも重要な情報となります。

回答への対応・注意点:

「午前中はチームミーティング、午後は集中して開発作業、夕方には進捗報告、といった流れです」というような回答に対し、「具体的なイメージが湧きました。ありがとうございます。メリハリをつけて働ける環境だと感じました」と、ポジティブな感想を述べましょう。

④ 業務で使用する主なツールやソフトウェアは何ですか

質問の意図・効果:

業務に必要な技術的環境を確認するための、特にIT・Web業界や専門職では必須の質問です。自分が使い慣れたツールがあるか、あるいは新しいツールを習得する必要があるかを把握できます。事前に知ることで、入社までの準備にも繋がります。

回答への対応・注意点:

使用ツールを聞いた際、もし自分の得意なツールが含まれていれば、「〇〇は前職でも使用しておりましたので、スムーズに業務に移行できるかと思います」とアピールできます。知らないツールであれば、「承知いたしました。入社までに基本的な使い方を学習しておきます」と、学習意欲を示しましょう。

⑤ 繁忙期はいつ頃で、どのような状況になりますか

質問の意図・効果:

仕事の波を理解し、厳しい状況にも対応する覚悟があることを示す質問です。「残業は多いですか?」とネガティブに聞くのではなく、「繁忙期」という言葉を使うことで、プロとして業務の繁閑に対応するのは当然であるという前向きな姿勢を伝えられます。

回答への対応・注意点:

「年度末が繁忙期で、チーム一丸となって乗り切ります」といった回答に対し、「承知いたしました。繁忙期には特にチームに貢献できるよう、効率的に業務を進める意識を持ちたいと思います」と、困難な状況にも前向きに取り組む姿勢を見せましょう。

⑥ 業務を進める上での裁量権はどの程度ありますか

質問の意図・効果:

自分の判断で仕事を進められる範囲を知りたいという、主体性の表れです。マイクロマネジメントを好まず、自律的に働きたいという価値観を示すことができます。若手でも挑戦できる環境か、あるいは経験を積んだ上で裁量が与えられるのか、企業のスタイルを知る良い機会です。

回答への対応・注意点:

「個人の裁量は大きい方です」「まずは上司と相談しながら進めてもらいます」など、企業によって回答は様々です。どちらの回答でも、「ありがとうございます。環境に合わせて、責任感を持って業務に取り組んでまいります」と、柔軟に対応する姿勢を示すことが大切です。

⑦ 他部署と連携する機会はどのくらいありますか

質問の意図・効果:

自分の部署内だけでなく、会社全体としてどのように仕事が進んでいくのかに関心があることを示します。セクショナリズムに陥らず、全社的な視点で物事を捉えようとする姿勢は高く評価されます。コミュニケーション能力や調整能力をアピールするきっかけにもなります。

回答への対応・注意点:

「営業部やマーケティング部との連携が頻繁にあります」といった回答に対し、「承知いたしました。円滑な部署間連携は事業の成功に不可欠だと考えますので、積極的にコミュニケーションを図っていきたいです」と、協調性をアピールしましょう。

⑧ この仕事で最も難しいと感じる点は何ですか

質問の意図・効果:

仕事のやりがいや楽しさだけでなく、その裏にある困難や厳しさも理解しようとする真摯な姿勢を示せます。面接官の主観的な意見を求めることで、より本音に近い情報を引き出せる可能性があります。困難を乗り越える覚悟があることを伝えられる、深みのある質問です。

回答への対応・注意点:

面接官が率直に難しさを語ってくれたら、まずは感謝を述べ、「その困難な点を乗り越えるために、どのような工夫や努力が必要だとお考えですか?」とさらに踏み込むことで、課題解決への意欲を示すことができます。

⑨ 業務の成果はどのような指標で評価されますか

質問の意図・効果:

入社後、何を目標にすればよいのかを明確にしたいという、成果志向の表れです。評価基準(KPIなど)を理解することで、会社の期待に応え、効率的に成果を出そうとする意識の高さを示せます。自身の働きがどのように会社の利益に繋がるのかを理解しようとする姿勢は、ビジネスパーソンとして非常に重要です。

回答への対応・注意点:

具体的な評価指標を聞いた上で、「目標が明確で、やりがいを持って取り組めそうです。その指標を達成するために、自分の〇〇のスキルを活かせると考えています」と、目標達成への自信と貢献意欲を結びつけて話せると効果的です。

⑩ 入社後、最初に任される可能性のある仕事は何ですか

質問の意図・効果:

入社直後の具体的な業務内容を知ることで、スタートダッシュを切るための心構えと準備をしたいという前向きな姿勢をアピールできます。漠然とした入社後のイメージではなく、具体的なタスクレベルで仕事を捉えようとする現実的な視点を持っていることを示せます。

回答への対応・注意点:

「まずは〇〇の業務から慣れてもらうことになると思います」という回答に対し、「承知いたしました。まずはその業務を完璧にマスターし、一日も早く次のステップに進めるよう努力します」と、着実にステップアップしていく意欲を伝えましょう。

【社風・働き方編】逆質問の例文10選

給与や待遇といった条件面と同様に、あるいはそれ以上に重要なのが、企業の文化や働く環境です。カルチャーフィットは、長期的に活躍するための鍵となります。これらの質問を通じて、自分に合った環境かどうかを見極めましょう。

① 職場の雰囲気を一言で表すとどのような感じですか

質問の意図・効果:

抽象的ながらも、面接官の言葉で語られる職場の生の声を聞き出すことができる質問です。「和気あいあい」「真面目で落ち着いている」「切磋琢磨する雰囲気」など、返ってくる言葉のニュアンスから、組織の空気感を直感的に感じ取ることができます。

回答への対応・注意点:

どのような回答であっても、「ありがとうございます。イメージが湧きました」とポジティブに受け止めましょう。もし自分の理想とする雰囲気と近い場合は、「そのような雰囲気の中で働けることを楽しみにしております」と、共感を示すと良いでしょう。

② 社員同士のコミュニケーションを活発にする取り組みはありますか

**質問の意…

…(文字数制限のため途中まで)

③ リモートワークと出社の割合はどのくらいですか

質問の意図・効果:

現代の働き方として定着したリモートワークについて、具体的な運用実態を確認する質問です。自分のライフスタイルや希望する働き方に合っているかを確認する上で重要です。単に「リモートできますか?」と聞くより、割合を尋ねる方が、現状を客観的に知りたいというニュアンスが伝わります。

回答への対応・注意点:

企業の回答(例:「週3出社、週2リモートが基本です」)に対し、自分の希望と合っているかを判断します。その上で、「承知いたしました。ハイブリッドな働き方で、コミュニケーションと集中を両立されているのですね」など、制度のメリットを理解している姿勢を見せると良いでしょう。

④ 意思決定はトップダウンとボトムアップのどちらが多いですか

質問の意図・効果:

組織の意思決定プロセスを知ることで、その企業の風土を理解するための質問です。スピード感のあるトップダウン型か、現場の意見を尊重するボトムアップ型かによって、働き方や求められる姿勢は大きく異なります。自分のスタイルに合うかを見極める重要な指標になります。

回答への対応・注意点:

「案件によりますが、基本的にはトップダウンです」「現場からの提案を歓迎する文化です」といった回答に対し、優劣を判断するのではなく、「それぞれの良さがあるかと存じます。組織のスタイルに合わせて柔軟に動けるよう努めます」と、適応力の高さを示すのが無難です。

⑤ 育児や介護と仕事を両立させている社員の方はいますか

質問の意図・効果:

ライフステージの変化に対応できる、柔軟で長期的に働き続けられる環境かどうかを確認する質問です。ダイバーシティ&インクルージョンへの企業の取り組み姿勢を測るバロメーターにもなります。制度の有無だけでなく、実際の利用実績を尋ねることで、より実態に近い情報を得られます。

回答への対応・注意点:

この質問は、自身のライフプランを真剣に考えている誠実な印象を与えます。「多くの方が制度を利用して活躍していますよ」という回答が得られれば、「それは心強いです。長く安心して働ける環境だと感じました」と、ポジティブな感想を伝えましょう。

⑥ 中途入社の方が組織に馴染むためのサポートはありますか

質問の意図・効果:

特に中途採用の面接において、新しい環境への適応をスムーズに行いたいという前向きな不安を示す質問です。企業側の受け入れ体制(メンター制度、歓迎ランチなど)について知ることで、入社後の立ち上がりを具体的にイメージできます。企業への配慮と、早く組織の一員になりたいという意欲の両方を示せます。

回答への対応・注意点:

「メンターが一人ついて、業務や人間関係のサポートをします」といった説明があれば、「手厚いサポート体制があるのですね。大変心強く感じます。積極的にコミュニケーションをとり、一日も早くチームに貢献したいです」と、感謝と意欲を伝えましょう。

⑦ 社員の平均年齢や年代構成について教えてください

質問の意図・効果:

組織の活気や安定性、キャリアモデルなどを推測するための一つの材料となる質問です。平均年齢が若い場合は活気や成長性が、高い場合は安定性や経験豊富な人材の多さがうかがえます。自分の年齢やキャリアステージと照らし合わせて、フィット感を確認できます。

回答への対応・注意点:

得られた情報に対して、「ありがとうございます。様々な年代の方がバランス良く活躍されているのですね」といった客観的な感想を述べるに留めるのが良いでしょう。特定の年代が多い・少ないことについて、良し悪しを判断するような発言は避けるべきです。

⑧ どのような服装で勤務されている方が多いですか

質問の意図・効果:

企業の文化や自由度を測る、カジュアルながらも重要な質問です。TPOをわきまえ、その場の雰囲気に合わせようとする配慮ある姿勢を示せます。特に顧客と接する機会の少ない内勤職の場合、服装の自由度は働きやすさに直結することもあります。

回答への対応・注意点:

「基本はビジネスカジュアルです」「Tシャツやジーンズの社員も多いですよ」といった回答に対し、「承知いたしました。TPOに合わせて適切な服装を心がけます」と、社会人としての常識があることを示せば十分です。

⑨ 残業時間は月平均でどのくらいですか

質問の意図・効果:

ワークライフバランスを重視する上で、現実的な労働時間を把握するためのストレートな質問です。ただし、聞き方には注意が必要です。「残業は多いですか?」というネガティブな聞き方ではなく、「月平均で」と客観的なデータを求める聞き方をすることで、労働環境を冷静に把握したいという意図が伝わります。

回答への対応・注意点:

この質問は、やや待遇面に偏るため、一次面接よりは二次面接以降や、他の質問をした後で聞くのが無難です。「繁忙期を除けば平均〇〇時間程度です」といった回答に対し、「承知いたしました。参考にさせていただきます。ありがとうございます」と、冷静に受け止める姿勢を見せましょう。

⑩ 独自の社内制度やイベントがあれば教えてください

質問の意図・効果:

福利厚生といった形式的な制度だけでなく、その企業ならではのユニークな文化や、社員同士の交流に関心があることを示す質問です。仕事だけでなく、企業文化全体に興味があるという姿勢が伝わり、入社意欲の高さのアピールに繋がります。

回答への対応・注意点:

「シャッフルランチ」「部活動支援」「ファミリーデー」など、企業独自の取り組みを教えてもらえたら、「面白そうな制度ですね!」「社員の皆様の交流が活発なのですね」など、楽しそうな、あるいは感心した表情で反応すると、コミュニケーションが弾みます。

【キャリア・評価編】逆質問の例文10選

入社後の自身の成長とキャリア形成について、真剣に考えていることをアピールする質問集です。長期的な視点で企業を見ていることを伝え、成長意欲の高い人材であることを印象付けましょう。

① 御社の評価制度について詳しく教えてください

質問の意図・効果:

どのような行動や成果が評価されるのかを理解し、会社の期待に応えたいという意欲を示すための基本質問です。評価の透明性や公平性を重視する姿勢も伝わります。目標設定(MBO)、コンピテンシー評価、360度評価など、具体的な評価手法について聞くことで、企業文化の一端を知ることもできます。

回答への対応・注意点:

「半期に一度、目標達成度と行動評価で総合的に判断します」といった説明を受けたら、「評価の仕組みが明確で、目標を持って業務に取り組めそうです。ありがとうございます」と、制度への理解と納得を示しましょう。

② 昇進・昇格のモデルケースを教えていただけますか

質問の意図・効果:

具体的なキャリアパスをイメージし、将来の目標を設定したいという計画性を示す質問です。「何年で管理職になれますか?」といった直接的な聞き方ではなく、「モデルケース」を尋ねることで、どのような実績やスキルを持つ人が昇進しているのか、そのプロセスに関心があることを伝えられます。

回答への対応・注意点:

「〇〇のプロジェクトを成功させた人が、入社5年でリーダーになった例があります」といった回答に対し、「なるほど、やはり成果が正当に評価されるのですね。私もそうした先輩方に続けるよう、精一杯努力したいと思います」と、目標とする姿勢を見せましょう。

③ 専門職としてキャリアを積んでいくことは可能ですか

質問の意図・効果:

マネジメント職(管理職)を目指すキャリアだけでなく、特定の分野の専門性を高めていく「スペシャリスト」としての道があるかを確認する質問です。自身のキャリア志向を明確に伝え、それが会社の制度と合致しているかを見極めることができます。技術職やクリエイティブ職の面接で特に有効です。

回答への対応・注意点:

「はい、専門職制度があり、エキスパートとしてキャリアを追求できます」という回答であれば、「それは大変魅力的です。私も〇〇の専門性を磨き続け、事業に貢献したいと考えております」と、自身のキャリアプランと重ね合わせて意欲を伝えましょう。

④ 人事評価の面談はどのくらいの頻度で行われますか

質問の意図・効果:

定期的なフィードバックを通じて、自身の成長に繋げたいという意欲を示す質問です。上司とのコミュニケーションの機会や、自身のパフォーマンスを客観的に見直す機会がどれだけあるかに関心があることを伝えられます。一方的な評価だけでなく、対話を通じた成長を望んでいる姿勢をアピールできます。

回答への対応・注意点:

「半期に一度の評価面談のほか、月次で1on1ミーティングを実施しています」といった説明があれば、「手厚いフィードバックの機会があるのですね。常に自身の現在地を確認しながら成長していける環境だと感じ、大変魅力的です」と、制度を歓迎する姿勢を見せましょう。

⑤ 他部署への異動やジョブローテーションの機会はありますか

質問の意図・効果:

一つの専門性だけでなく、幅広い知識や経験を積むことに関心があることを示す質問です。会社の事業全体を理解し、多角的な視点から貢献したいという意欲の表れと受け取られます。会社の制度として異動の可能性があるか、あるいは本人の希望がどの程度考慮されるかを確認できます。

回答への対応・注意点:

「本人の希望と適性に応じて、異動の機会はあります」「定期的なジョブローテーション制度があります」といった回答に対し、「様々な経験を積める可能性があるのですね。まずは配属された部署で全力を尽くしますが、将来的には多様な形で会社に貢献したいです」と、長期的な視点での貢献意欲を伝えましょう。

⑥ 将来的に管理職になるために必要な資質は何ですか

質問の意図・効果:

キャリアのゴールの一つとして、管理職を視野に入れているという高い向上心とリーダーシップへの意欲を示す質問です。現時点での自分に足りないものを把握し、そこに向けて努力したいという謙虚で前向きな姿勢をアピールできます。

回答への対応・注意点:

「専門性に加え、チームをまとめる求心力や、部署全体の視点を持つことが重要です」といった回答に対し、「貴重なご示唆をありがとうございます。日々の業務からそうした視点を意識し、将来のリーダー候補となれるよう自己研鑽に励みます」と、長期的な目標達成への決意を示しましょう。

⑦ 資格取得支援や学習支援の制度はありますか

質問の意図・効果:

会社のサポートを活用しながら、主体的にスキルアップしていきたいという成長意欲をアピールする定番の質問です。自己投資を惜しまない姿勢と、それを会社の成長に還元したいという貢献意欲の両方を示すことができます。

回答への対応・注意点:

「受験費用補助や報奨金制度があります」といった制度の説明を受けたら、「手厚い支援制度があるのですね。ぜひ活用させていただき、業務に直結する〇〇の資格取得を目指したいです」と、具体的な行動計画と結びつけて話すと、より意欲が伝わります。

⑧ 中途入社者のキャリアパスにはどのような例がありますか

質問の意図・効果:

中途入社であっても、新卒入社と変わらずに評価され、多様なキャリアを築けるかを確認する質問です。ハンディキャップなく活躍できる環境であることを確認したいという意図と、先輩たちの後に続きたいという意欲を示せます。中途採用の面接では特に有効です。

回答への対応・注意点:

「中途入社から役員になった者もいますし、専門性を活かしてプロジェクトリーダーとして活躍している者もいます」といった具体的な例を聞けたら、「多様なキャリアを実現できる環境なのですね。私も自分の強みを活かして、御社でキャリアを築いていきたいと改めて感じました」と、入社への期待感を伝えましょう。

⑨ 社内公募制度の利用実績について教えてください

質問の意図・効果:

制度の有無だけでなく、その制度が実際に機能しているか(利用実績)を問うことで、より深く企業の内部事情を理解しようとする姿勢を示します。キャリアの自律性を重んじ、チャンスがあれば自ら手を挙げて挑戦したいという積極性をアピールできます。

回答への対応・注意点:

「毎年〇〇名程度が社内公募を利用して異動しています」といった具体的な数字を聞けたら、「制度が活発に利用されているのですね。キャリアを主体的に考えられる素晴らしい環境だと感じます」と、企業の文化を評価する言葉を添えると良いでしょう。

⑩ 評価制度において、成果とプロセスのどちらを重視しますか

質問の意図・効果:

企業の評価における価値観を深く理解しようとする、洞察力のある質問です。結果さえ出せば良いのか、それとも目標達成までの過程や努力も評価されるのかを知ることで、その企業の文化(結果主義か、チームワークや挑戦を重んじる文化か)を推し量ることができます。

回答への対応・注意点:

「もちろん成果は重要ですが、チームへの貢献や新しい挑戦といったプロセスも同じくらい重視しています」といった回答が多いでしょう。その際は、「成果とプロセスの両面から評価していただけるのですね。バランスの取れた評価制度だと感じました。安心して挑戦できそうです」と、制度への共感と安心感を伝えましょう。

【企業戦略・将来性編】逆質問の例文10選

企業の未来や経営層の考え方について問う、視座の高い質問集です。これらの質問は、あなたが単なる労働力としてではなく、会社の将来を共に創っていくパートナーとしての意識を持っていることを示します。特に、最終面接で役員や社長に対して投げかけると非常に効果的です。

① 今後、特に注力していく事業やサービスは何ですか

質問の意図・効果:

会社の成長の方向性を理解し、自分がその中でどのように貢献できるかを考えたいという、当事者意識の高さを示す質問です。IR情報や中期経営計画を読み込んだ上で、「〇〇という計画の中で、特に優先度が高いのはどの分野ですか?」と聞くと、企業研究の深さも同時にアピールできます。

回答への対応・注意点:

注力分野を聞いた上で、「その事業は将来性が非常に高いと感じます。私の〇〇の経験は、その分野の成長に貢献できるのではないかと考えております」と、自分のスキルと会社の未来を結びつけて語れると、最高の自己アピールになります。

② 業界内での御社の立ち位置や今後の展望を教えてください

質問の意図・効果:

一企業というミクロな視点だけでなく、業界全体というマクロな視点で会社を捉えていることを示します。広い視野と分析力を持っている人材だと評価されます。面接官(特に経営層)が考えている自社の強みや課題、将来のビジョンを引き出すことができます。

回答への対応・注意点:

「業界では〇〇の分野でトップを走っていますが、今後は△△の領域でもシェアを拡大していきたい」といった展望が語られたら、「明確なビジョンをお持ちなのですね。その壮大な計画の一員として、ぜひ貢献したいという気持ちがますます強くなりました」と、共感と熱意を伝えましょう。

③ 新規事業への取り組みについてお聞かせください

質問の意図・効果:

現状維持に満足せず、常に新しい価値創造を目指す企業の姿勢に関心があることを示します。自身も変化を恐れず、新しいことに挑戦したいというチャレンジ精神旺盛な人材であることをアピールできます。

回答への対応・注意点:

「〇〇という分野で、現在インキュベーションを進めています」といった話が聞ければ、「非常に興味深いです。私も既存の業務に留まらず、新規事業に繋がるようなアイデアを積極的に提案していきたいです」と、自身の貢献意欲に繋げましょう。

④ 御社の中長期的な経営計画について知りたいです

質問の意図・効果:

目先の業務だけでなく、3年後、5年後といった長期的なスパンで会社を見ていることをアピールできます。安定して長く働きたいという意思と、会社の成長に長期的にコミットしたいという責任感の表れです。経営層と同じ視点に立とうとする高い意識を示せます。

回答への対応・注意点:

この質問は、事前にIR情報などで公開されている中期経営計画を読み込んでいることが前提です。「計画を拝見し、〇〇という目標に大変共感いたしました。この目標を達成する上での、最大の鍵は何だとお考えですか?」というように、一歩踏み込んだ聞き方をすると、評価が格段に上がります。

⑤ 〇〇様(面接官)から見た、会社の成長課題は何ですか

質問の意図・効果:

企業の強みや成功体験だけでなく、課題にも目を向けることができる誠実さと分析力を示します。また、面接官個人の見解を問うことで、より本音に近い、リアルな情報を引き出せる可能性があります。「課題解決に貢献したい」という強い意志を示す、非常に意欲的な質問です。

回答への対応・注意点:

この質問は、相手に深い思考を促すため、最終面接など、時間に余裕がある場面で使うのが適切です。語られた課題に対し、「なるほど、その課題の解決には〇〇といったアプローチが考えられますが、その点についてはいかがでしょうか」などと、もし自分なりの解決策のアイデアがあれば、謙虚に提案してみるのも一つの手です。ただし、自信過剰にならないよう注意が必要です。

⑥ 今後、社員に求められる能力はどのように変化していくと考えますか

質問の意図・効果:

未来の変化を見据え、自分自身をアップデートし続けたいという強い成長意欲と学習意欲を示す質問です。会社の求める人材像が将来どのように変わっていくかを知り、それに合わせて自己研鑽に励みたいという、極めて前向きな姿勢をアピールできます。

回答への対応・注意点:

「専門性に加えて、変化に対応する柔軟性がより重要になるでしょう」といった回答に対し、「承知いたしました。常に学び続け、変化に対応できる人材でありたいと思います。そのために、どのような学習が有効だとお考えですか?」と、さらに具体的な行動に繋げる質問を返せると、より評価が高まります。

⑦ 市場の変化に対して、どのように対応していく方針ですか

質問の意図・効果:

外部環境の変化という脅威を、どのように乗り越え、チャンスに変えていくのか、企業の戦略的な思考力や対応力を問う質問です。事業の安定性や将来性を見極めると同時に、応募者自身が戦略的思考力を持っていることを示唆します。

回答への対応・注意点:

「顧客ニーズの多様化に対応するため、製品のカスタマイズ性を高めていきます」といった方針が示されたら、「市場の変化を的確に捉え、具体的な戦略をお持ちなのですね。そのスピーディーな対応力に大変魅力を感じます」と、企業の戦略を評価する言葉を述べると良いでしょう。

⑧ 海外展開のビジョンについて教えてください

質問の意図・効果:

グローバルな視点を持ち、企業の成長スケールに関心があることを示す質問です。海外展開に積極的な企業であれば、グローバルキャリアへの関心や、語学力などのスキルをアピールする絶好の機会となります。

回答への対応・注意点:

「将来的にはアジア市場への進出を計画しています」といったビジョンが語られたら、もし自身に関連する経験があれば、「前職で〇〇(国名)のクライアントを担当した経験がありますので、将来的にそのビジョンに貢献できることを楽しみにしております」と、具体的にアピールしましょう。

⑨ DX(デジタルトランスフォーメーション)はどのように推進していますか

質問の意図・効果:

現代のビジネスにおける最重要課題の一つであるDXへの取り組みに関心があることを示し、ITリテラシーや先進性への関心の高さを示せます。業務効率化や新しいビジネスモデルの創出といった、企業の変革に対する意識の高さをアピールできます。

回答への対応・注意点:

「〇〇というツールを導入して業務を効率化しています」「データ分析チームを立ち上げ、マーケティングに活用しています」といった具体的な取り組みを聞けたら、「先進的な取り組みをされているのですね。私もITツールを活用した業務改善が得意ですので、ぜひ貢献したいです」と、自身のスキルと結びつけて話しましょう。

⑩ 社会貢献活動(CSR)で力を入れていることはありますか

質問の意図・効果:

企業の利益追求という側面だけでなく、その社会的責任や理念に関心があるという、視野の広さを示す質問です。企業のブランドイメージや倫理観を重視する姿勢は、人柄の良さや誠実さを印象付けます。

回答への対応・注意点:

「地域の清掃活動や、子供たちへの教育支援を行っています」といった活動内容を聞き、「素晴らしい取り組みですね。利益だけでなく、社会全体への貢献を大切にされている企業文化に大変共感します」と、企業の姿勢そのものに敬意を表すことが重要です。

【面接フェーズ別】逆質問のポイントと効果的な聞き方

逆質問は、誰に、どのタイミングで聞くかによって、その効果が大きく変わります。面接のフェーズごとに面接官の役割は異なり、彼らが知りたい情報も様々です。ここでは、一次面接、二次面接、最終面接の各段階で、どのような逆質問が効果的かを解説します。

| 面接フェーズ | 主な面接官 | 面接官の役割・視点 | 効果的な質問の方向性 | 質問例 |

|---|---|---|---|---|

| 一次面接 | 人事・採用担当者 | 会社の窓口。応募者の基礎的なスキル、ポテンシャル、カルチャーフィットの一次スクリーニング。 | 会社全体の制度、働き方、企業文化、研修、キャリアパスの全体像など、広く基本的な情報を問う質問。 | ・研修制度やスキルアップ支援について詳しく知りたいです。 ・中途入社の方が組織に馴染むためのサポートはありますか。 ・職場の雰囲気を一言で表すとどのような感じですか。 |

| 二次面接 | 現場の管理職・社員 | 即戦力性の判断。具体的なスキルフィット、チームの一員としての適性、業務への理解度を深く確認。 | より具体的・実務的な業務内容、チームの課題、求められるスキル、1日の流れ、評価指標など、現場レベルの質問。 | ・私が配属予定の部署が抱える課題はありますか。 ・業務の成果はどのような指標で評価されますか。 ・私の〇〇の経験は、チームの目標達成に向けてどのように貢献できると考えますか。 |

| 最終面接 | 役員・社長 | 入社の最終意思確認。経営視点での評価。応募者のビジョンと会社のビジョンとの一致度、長期的な貢献意欲の確認。 | 経営理念、事業戦略、業界の展望、企業の将来性、会社の課題など、マクロで長期的な視点からの質問。 | ・今後、特に注力していく事業やサービスは何ですか。 ・〇〇様(面接官)から見た、会社の成長課題は何ですか。 ・市場の変化に対して、どのように対応していく方針ですか。 |

一次面接(人事・採用担当者)

一次面接の相手は、多くの場合、人事・採用担当者です。彼らの役割は、応募者が会社の基本的な要件を満たしているか、そして企業文化に合いそうかという「カルチャーフィット」の初期的な見極めです。現場の細かな業務内容や専門的な技術については、必ずしも詳しくない場合があります。

したがって、この段階では、会社全体の制度や文化、働き方といった、より広範なテーマに関する質問が効果的です。

- 熱意を伝える質問: 「入社までに勉強しておくべきことはありますか」「御社で活躍されている方に共通点はありますか」

- 働き方や文化を知る質問: 「リモートワークと出社の割合はどのくらいですか」「社員同士のコミュニケーションを活発にする取り組みはありますか」

- キャリアや成長に関する質問: 「新入社員(中途入社者)向けの研修制度について詳しく教えてください」「他部署への異動やジョブローテーションの機会はありますか」

これらの質問は、人事担当者が答えやすい内容であると同時に、あなたの入社意欲や、長期的に働きたいという意思を示すことができます。現場の専門的な質問は、二次面接以降のために温存しておきましょう。

二次面接(現場の管理職・社員)

二次面接では、配属予定部署の管理職や先輩社員が面接官となることが一般的です。彼らの最大の関心事は、「この応募者は、入社後に即戦力として活躍してくれるか」「私たちのチームでうまくやっていけるか」という点に尽きます。

このフェーズでは、一次面接よりも一歩踏み込んだ、具体的かつ実務的な質問が求められます。自分のスキルや経験をアピールに繋げやすい質問も非常に有効です。

- 業務理解を深める質問: 「配属予定の部署の具体的な業務内容と、現在の最優先課題を教えてください」「1日の業務スケジュール例を教えていただけますか」

- 貢献意欲を示す質問: 「チームの目標達成に向けて、私の〇〇という強みをどのように活かせるとお考えですか」「業務の成果はどのような指標で評価されますか」

- スキルフィットを確認する質問: 「業務で使用する主なツールやソフトウェアは何ですか」「この仕事で最も難しいと感じる点は何ですか、またそれを乗り越えるために必要なスキルは何ですか」

これらの質問を通じて、あなたは「ただ仕事内容を知りたい」のではなく、「入社後すぐにでも貢献したい」という強い意志を持っていることをアピールできます。面接官に、あなたがチームに加わって活躍している姿を具体的にイメージさせることが目標です。

最終面接(役員・社長)

最終面接は、役員や社長といった経営層が相手です。ここでは、個別のスキルや業務内容の確認というよりは、あなたの人間性、価値観、そして会社のビジョンへの共感度といった、より本質的な部分が見られています。「この応募者は、会社の未来を託せる人物か」という最終判断の場です。

したがって、質問も経営的な視点、マクロな視点、長期的な視点から行うことが極めて重要です。

- 経営ビジョンへの共感を問う質問: 「社長が描く、5年後の会社の姿についてお聞かせください」「企業理念の中で、社長が最も大切にされていることは何ですか」

- 事業戦略に関する質問: 「今後、特に注力していく事業やサービスは何ですか」「業界の〇〇という変化に対し、どのような戦略で対応されますか」

- 当事者意識を示す質問: 「社長からご覧になった、現在の会社の最も大きな成長課題は何だとお考えですか」「今後、社員に求められる能力はどのように変化していくとお考えですか」

これらの質問は、あなたが会社の未来を自分事として捉え、その成長に貢献したいという強い覚悟を持っていることの証明になります。入社への最後の熱意を、経営層の心に直接届けるつもりで質問しましょう。

絶対に避けたい!NGな逆質問7選

逆質問は評価を上げるチャンスである一方、不用意な質問は一気に評価を下げてしまうリスクも伴います。ここでは、絶対に避けるべきNGな逆質問のパターンを、その理由とともに解説します。

① 調べればすぐに分かる質問

これは最も基本的なNG例です。企業の公式ウェブサイトや採用ページ、公開されているニュースリリースなどを少し読めば分かるような内容を質問することは、「企業研究を全くしていない」「入社意欲が低い」と公言しているのと同じです。

- NG例: 「御社の事業内容を教えてください」「企業理念は何ですか」「設立はいつですか」

これらの質問は、面接官に「貴重な時間を無駄にされた」と感じさせてしまいます。逆質問は、調べた上で生まれた、より深い疑問をぶつける場であると心に刻みましょう。

② 「はい/いいえ」で完結する質問

「はい」か「いいえ」だけで答えが終わってしまうような、広がりのない質問は避けましょう。こうした質問は、対話を深める意欲がない、コミュニケーション能力が低いという印象を与えかねません。

- NG例: 「残業はありますか?」「研修制度はありますか?」「リモートワークは可能ですか?」

- 改善例: 「残業時間は月平均でどのくらいですか?」「研修制度について、具体的なプログラム内容を教えていただけますか?」「リモートワークと出社の割合はどのくらいで運用されていますか?」

「5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)」を意識して、相手が具体的に説明しやすいような形で質問することが、対話を豊かにするコツです。

③ 給与や福利厚生など条件面ばかりの質問

給与や休日、福利厚生といった待遇面の確認は、働く上で確かに重要です。しかし、面接の早い段階でこれらの質問ばかりを繰り返すと、「仕事内容や会社への貢献よりも、条件にしか興味がないのか」というネガティブな印象を与えてしまいます。

- NG例: (一次面接で)「給与はいくらですか」「有給休暇の消化率はどのくらいですか」「住宅手当は出ますか」

これらの質問は、選考が進み、内定が近づいた最終面接の終盤や、内定後の面談で確認するのが適切なマナーです。まずは仕事への熱意や貢献意欲をアピールすることが先決です。

④ 面接官が答えにくいプライベートな質問

面接官個人への関心を示す質問は、時として有効ですが、度を越してプライベートに踏み込むのは厳禁です。相手を不快にさせ、TPOをわきまえない、配慮に欠ける人物だと判断されてしまいます。

- NG例: 「ご結婚はされていますか」「お子様はいらっしゃいますか」「休日は何をされているのですか」

一方で、「〇〇様(面接官)が、このお仕事で最もやりがいを感じる瞬間はどんな時ですか?」といった、仕事に関連する個人的な経験や価値観を問う質問は、相手への敬意を示し、関係構築に繋がるため推奨されます。その境界線をしっかりと見極めましょう。

⑤ 自信や意欲がないと思われるネガティブな質問

質問の仕方によっては、あなたの自信のなさや意欲の低さが露呈してしまうことがあります。入社後の困難やミスマッチを過度に恐れるような、ネガティブなニュアンスの質問は避けましょう。

- NG例: 「ノルマは厳しいですか?達成できないとどうなりますか?」「私のような未経験者でも、ついていけるでしょうか?」「離職率は高いですか?」

- 改善例: 「業務の成果はどのような指標で評価されますか?」「未経験者が早期に活躍するために、どのようなサポート体制がありますか?」「社員の皆様が長く働き続けられる理由は何だとお考えですか?」

同じ内容を知りたい場合でも、ポジティブな言葉に言い換えるだけで、前向きで建設的な印象を与えることができます。

⑥ すでに面接内で説明された内容の質問

これは、相手の話をきちんと聞いていなかったことの証明になってしまいます。集中力がない、あるいは敬意が欠けていると判断され、評価を大きく損なう原因となります。

- NG例: (面接官がチーム構成を説明した後に)「チームは何人くらいですか?」

対策はシンプルで、面接中は必ずメモを取り、重要なポイントを書き留めておくことです。また、自分が用意した質問リストも、面接の会話の中で答えが出ていないか常にチェックしながら臨みましょう。

⑦ 「特にありません」と答える

これが最大のNG回答です。 「特にありません」という一言は、企業への興味・関心がない、入社意欲が低い、コミュニケーションを拒絶している、など、あらゆるネガティブなメッセージを面接官に与えてしまいます。

たとえ面接中に疑問がすべて解消されたとしても、この言葉だけで終わらせてはいけません。必ず何らかの形で、自分の意欲や感謝を伝える必要があります。次の章で、この最悪の事態を回避するための具体的な対処法を解説します。

「特に質問はありません」を防ぐための対処法

面接に万全の準備で臨んでも、会話が弾み、面接官が丁寧に説明してくれた結果、用意していた質問がすべて解消されてしまう、という事態は十分に起こり得ます。そんな時、どうすれば「特にありません」という最悪の回答を避け、好印象を維持、あるいはさらに高めることができるのでしょうか。

用意した質問が面接中に解消された場合の伝え方

これが最もスマートで、かつ誠実な対応方法です。ただ「ありません」と答えるのではなく、感謝と理解を示した上で、会話を締めくくります。

基本の型:

- 感謝を伝える: 「本日は丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。」

- 疑問が解消されたことを具体的に伝える: 「準備していた質問についても、〇〇や△△といった点について詳しくお話しいただけたので、疑問はすべて解消されました。」

- 理解が深まったことと、入社意欲を改めて伝える: 「お話を伺い、貴社で働くイメージがより具体的になり、ますます入社したいという気持ちが強くなりました。」

例文:

「お時間をいただき、ありがとうございます。面接の中で、業務内容からチームの雰囲気まで非常に詳しくご説明いただけましたので、私が準備していた質問はすべて解消されました。特に、〇〇というプロジェクトの課題についてお伺いできたことで、入社後に自分が貢献すべき点が明確になったと感じております。本日の面接を通して、貴社で働きたいという思いがより一層強くなりました。本日は誠にありがとうございました。」

このように伝えることで、「質問がない」のではなく、「あなたの説明が素晴らしかったので、疑問がなくなった」というポジティブなメッセージに変換することができます。さらに、面接内容をきちんと理解していること、そして高い入社意欲を持っていることを改めてアピールできる、一石三鳥の対応です。

どうしても質問が思いつかない場合の最終手段

準備不足や極度の緊張で、本当に何も質問が思い浮かばない。そんな絶体絶命の状況に陥った場合の緊急回避策です。ここでも重要なのは、「思考停止」で終わらせず、感謝と意欲で締めくくることです。

ステップ1:正直に、しかし前向きに伝える

まず、現時点で追加の質問がないことを正直に伝えます。

「ありがとうございます。現時点では、追加で質問させていただきたい点はございません。」

ステップ2:ポジティブな感想と入社意欲で締めくくる

ここが最も重要です。質問の代わりに、その日の面接で何を感じ、どう気持ちが変化したのかを自分の言葉で伝えます。

「本日の面接で、〇〇様(面接官)から事業の将来性や仕事のやりがいについて直接お話を伺うことができ、大変感銘を受けました。ウェブサイトを拝見するだけでは分からなかった貴社の魅力を深く理解でき、ここで働きたいという気持ちが確固たるものになりました。この度は、貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました。」

この対応は、質問こそできませんでしたが、面接官の話を真摯に受け止め、ポジティブに捉えていることを示すことができます。沈黙や「ありません」の一言で終わるのに比べれば、はるかに良い印象を残すことが可能です。

最後の手段として覚えておくべきこと:

「最後に、本日の面接の感想を述べさせていただいてもよろしいでしょうか?」と切り出し、上記のような感謝と意欲を伝える方法もあります。これは、質問という形式にこだわらず、最後の自己アピールの機会を自ら作り出す、積極的な姿勢と評価される可能性もあります。

逆質問に関するよくあるQ&A

最後に、逆質問に関して多くの応募者が抱く、細かいけれど重要な疑問についてお答えします。

質問は何個くらい準備すればいい?

結論から言うと、最低でも5個、できれば10個以上準備しておくのが理想です。

理由は以下の通りです。

- 面接中に解消される可能性があるから: 準備した質問のうち、いくつかは面接の会話の中で自然と答えが得られることが多いです。3個しか用意していないと、すべて解消されてしまい、最後の最後で焦ることになりかねません。

- 面接の時間によって聞ける数が変わるから: 面接時間が長ければ3〜4個聞けることもありますし、短ければ1個しか聞けないこともあります。どんな状況にも対応できるよう、多めに用意しておくと安心です。

- 面接官によって質問を使い分ける必要があるから: 前述の通り、人事、現場、役員と、相手によって効果的な質問は異なります。各フェーズを想定した質問を複数パターン用意しておく必要があります。

準備した質問には、「絶対に聞きたい質問(優先度:高)」と「時間に余裕があれば聞きたい質問(優先度:中・低)」のように、自分の中で優先順位をつけておくと、当日の進行に合わせてスムーズに質問を選択できます。

質問の切り出し方と終わり方のマナーは?

逆質問は、その中身だけでなく、一連のコミュニケーション作法も評価の対象です。丁寧な切り出し方と締め方を心がけましょう。

【切り出し方】

面接官から「何か質問はありますか?」と促されたら、いきなり質問を始めるのではなく、一言クッション言葉を挟むのがマナーです。

- 基本形: 「はい、ありがとうございます。それでは、〇点ほど質問させていただいてもよろしいでしょうか。」

- 丁寧な形: 「このような貴重な機会をいただき、ありがとうございます。ぜひ、いくつか質問させていただけますと幸いです。」

最初に質問数を伝えることで、面接官も時間の見通しを立てやすくなります。

【質問の途中】

一つの質問に答えてもらったら、必ず「ありがとうございます。大変よく分かりました。」「なるほど、理解が深まりました。」といった感謝や理解の言葉を伝えましょう。会話のキャッチボールを意識することが大切です。

【終わり方】

すべての質問が終わったら、感謝の言葉で締めくくります。

- 基本形: 「お答えいただき、ありがとうございました。疑問点は解消されましたので、私からの質問は以上です。」

- 好印象な締め方: 「丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。御社で働くことへの魅力がますます深まりました。本日は貴重なお時間をいただき、感謝申し上げます。」

このように、感謝で始まり、感謝で終わるのが、逆質問における美しいマナーです。

逆質問のメモを見ながら話してもいい?

結論として、メモを見ながら質問しても全く問題ありません。むしろ、熱心な印象を与えることが多いです。

メモを見ることには、以下のようなメリットがあります。

- 準備してきたことをアピールできる: 事前にしっかりと企業研究を行い、質問を準備してきたという熱意の証明になります。

- 質問のし忘れを防げる: 緊張して頭が真っ白になっても、メモがあれば落ち着いて質問できます。

- 面接中の気づきも追加できる: 面接中に気になったことをメモしておき、それを元に質問することも可能です。

ただし、注意点もあります。

- ずっとメモを読み上げるのはNG: 目線が下がり、コミュニケーションが一方的になります。あくまでメモは要点を確認するための補助ツールです。

- 一言断りを入れる: 「恐れ入ります、準備してきた質問をメモしておりますので、拝見しながら質問させていただいてもよろしいでしょうか?」と一言断りを入れるのが丁寧なマナーです。

- 目線は面接官に: メモに目を落とすのは一瞬にし、基本的には面接官の目を見て、対話することを意識しましょう。

適切に使えば、メモはあなたの強力な味方になります。準備の証として、堂々と活用しましょう。