就職活動を進める上で、多くの学生が直面する関門の一つが「Webテスト」です。中でも、特に多くの企業で導入されているのが「玉手箱」です。玉手箱は、その独特な問題形式と厳しい時間制限から、対策を怠ると本来の能力を発揮できずに選考で不利になってしまうことがあります。

しかし、逆に言えば、玉手箱は正しい対策をすれば誰でも高得点を狙えるテストでもあります。問題自体の難易度は決して高くなく、出題形式と時間配分に慣れることが合格への鍵となります。

この記事では、玉手箱とは何かという基本的な知識から、具体的な出題科目、科目別の例題と解き方のコツ、効果的な対策方法、さらにはよくある質問まで、玉手箱に関する情報を網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、玉手箱への不安を解消し、自信を持って本番に臨むための知識と戦略が身につくはずです。

目次

玉手箱とは

玉手箱は、日本エス・エイチ・エル(日本SHL)社が開発・提供する総合職適性テストの一つです。自宅のパソコンで受験するWebテスト形式が主流で、多くの企業の採用選考過程、特に初期段階の「足切り」として利用されています。

玉手箱の最大の特徴は、「限られた時間内に、いかに多くの問題を正確に処理できるか」という情報処理能力を測定する点にあります。そのため、1問あたりにかけられる時間が非常に短く設定されており、受験者にはスピードと正確性の両方が求められます。

SPIなど他のWebテストとの違い

就職活動でよく耳にするWebテストとして、玉手箱の他に「SPI(エスピーアイ)」があります。この二つは、多くの企業で採用されているため混同されがちですが、その性質は大きく異なります。両者の違いを理解しておくことは、効率的な対策の第一歩です。

| 比較項目 | 玉手箱 | SPI(テストセンター) |

|---|---|---|

| 開発元 | 日本SHL社 | 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ |

| 主な測定能力 | 情報処理の速度と正確性 | 基礎的な学力と論理的思考力 |

| 問題形式 | 1科目につき1種類の問題形式が出題される(例:計数なら四則逆算のみ) | 1科目の中で複数の問題形式が混在する(例:言語なら語彙問題や長文読解など) |

| 時間制限 | 非常に厳しい(1問あたり数十秒) | 比較的余裕がある |

| 電卓の使用 | 許可されている(自宅受験の場合) | 禁止されている |

| 受験形式 | 自宅PCでのWebテストが主流 | 専用会場(テストセンター)での受験が主流 |

最大の違いは、問題形式と時間制限にあります。玉手箱は、例えば計数であれば「四則逆算」だけが約9分間で50問出題される、というように、同じ形式の問題をひたすら解き続ける形式です。これにより、受験者の特定の作業における処理速度と正確性を測ります。

一方、SPIは一つの科目の中に様々な種類の問題が含まれており、より総合的な基礎能力を評価する設計になっています。この違いから、対策方法も自ずと変わってきます。玉手箱は「慣れ」が非常に重要であり、問題形式ごとの解法パターンを体に染み込ませ、スピーディーに解くトレーニングが不可欠です。

企業が玉手箱を利用する理由

なぜ多くの企業が玉手箱を選考に導入するのでしょうか。その背景には、企業側の明確な採用戦略があります。

- 応募者の効率的な絞り込み(足切り)

人気企業には、採用予定数の何十倍、何百倍もの応募が殺到します。全員と面接することは物理的に不可能なため、初期段階で一定の基準を満たす候補者を効率的に絞り込む必要があります。玉手箱は、客観的な数値で応募者の能力を評価できるため、この「足切り」のツールとして非常に有効です。 - 職務遂行に必要な能力の測定

玉手箱が測る「情報処理の速度と正確性」は、多くの職種で求められる基本的なスキルです。特に、金融業界やコンサルティング業界、商社など、大量のデータを扱ったり、プレッシャーの中で迅速な判断を下したりする必要がある業務では、玉手箱のスコアが職務適性を測る重要な指標となります。企業は、入社後に活躍できるポテンシャルを持つ人材を見極めるために玉手箱を利用しています。 - ストレス耐性の評価

厳しい時間制限の中で、大量の問題を解き続けるという状況は、受験者に大きなプレッシャーを与えます。このようなストレス下で、冷静にパフォーマンスを維持できるかどうかは、実際の業務におけるストレス耐性を測る上での一つの参考になります。最後まで集中力を切らさずに問題を解ききれる人材は、精神的な強さも持ち合わせていると評価される可能性があります。 - 客観的で公平な評価基準の確保

エントリーシートや面接は、どうしても評価者の主観が入り込む余地があります。それに対し、Webテストは明確なスコアで結果が出るため、非常に客観的で公平な評価基準となります。多様なバックグラウンドを持つ応募者を、統一された基準で評価するために、玉手箱は重要な役割を果たしています。

このように、企業は単なる学力テストとしてではなく、自社で活躍するために必要な素養を持つ人材を見極めるための多角的なツールとして玉手箱を活用しているのです。

玉手箱の難易度

「玉手箱は難しい」というイメージを持つ就活生は多いかもしれません。しかし、結論から言うと、玉手箱の問題一つひとつの難易度は決して高くありません。多くは中学校レベルの数学や国語の知識で解ける問題です。

では、なぜ多くの受験者が「難しい」と感じるのでしょうか。その原因は主に二つあります。

- 圧倒的に厳しい時間制限: これが最大の要因です。例えば、計数の「四則逆算」では50問を9分、つまり1問あたり約10秒で解かなければなりません。じっくり考えて解く時間はなく、瞬時に解法を判断し、計算を実行する能力が求められます。このスピード感についていけず、焦りからミスを連発したり、時間内に解ききれなかったりすることで、「難しい」と感じてしまうのです。

- 独特な問題形式への不慣れ: 四則逆算や図表の読み取り、論理的読解(GAB形式)など、玉手箱には学校のテストや普段の生活ではあまり馴染みのない問題形式が多く含まれます。初見では問題の意図を理解するのに時間がかかり、戸惑ってしまうことが多いでしょう。

つまり、玉手箱の難しさは、問題の内容そのものではなく、「時間」と「形式」に起因します。これは、裏を返せば、事前に対策をしっかりと行い、問題形式に慣れ、時間内に解く練習を積めば、誰でも克服可能であることを意味しています。対策の有無が結果に直結するテスト、それが玉手箱です。

電卓の使用について

玉手箱の計数問題を攻略する上で、非常に重要なのが電卓の存在です。自宅で受験するWebテスト形式の玉手箱では、原則として電卓の使用が許可されています。

電卓を使えるかどうかは、特に計数問題のスコアに絶大な影響を与えます。暗算や筆算では時間がかかりすぎる複雑な計算も、電卓を使えば数秒で正確に答えを出すことができます。四則逆算や図表の読み取りなど、計算量の多い問題では、電卓は必須のアイテムと言えるでしょう。

ただし、注意点もあります。まず、テストセンターで受験する形式の玉手箱(C-GABなど)では、会場に用意された電卓しか使えない、あるいは電卓の使用自体が禁止されている場合があります。必ず企業の受験案内を確認しましょう。

また、自宅受験で電卓が使えても、その操作に慣れていなければ意味がありません。特に、メモリー機能(「M+」「M-」「MR」「MC」)を使いこなせるかどうかが、計算スピードを大きく左右します。例えば、「(A × B) + (C × D)」のような計算では、まず「A × B」を計算して「M+」でメモリーに記憶させ、次に「C × D」を計算して「M+」で加算し、最後に「MR」で合計を呼び出す、といった操作がスムーズにできると、計算ミスも減り、大幅な時間短縮につながります。

対策を始める段階で、普段から使い慣れた電卓を用意し、メモリー機能をはじめとする基本的な操作に習熟しておくことを強くおすすめします。

玉手箱の出題科目と問題形式

玉手箱の能力テストは、大きく分けて「計数」「言語」「英語」の3科目で構成されています。企業はこれらの中から、測定したい能力に応じて科目と問題形式を組み合わせて出題します。加えて、多くの場合は「性格テスト」も同時に実施されます。ここでは、それぞれの科目でどのような問題形式が出されるのかを詳しく見ていきましょう。

計数

計数能力は、数的な情報を正確かつ迅速に処理する能力です。玉手箱の計数では、以下の3つの問題形式のうち、いずれか1つが出題されるのが一般的です。どの形式が出題されるかによって、求められるスキルや対策方法が少しずつ異なります。

| 問題形式 | 問題数(目安) | 制限時間(目安) | 1問あたりの時間(目安) | 主に求められる能力 |

|---|---|---|---|---|

| 四則逆算 | 50問 | 9分 | 約10秒 | 迅速かつ正確な計算力 |

| 図表の読み取り | 29問 | 15分 | 約31秒 | 情報の取捨選択能力と応用計算力 |

| 表の空欄推測 | 20問 | 20分 | 約60秒 | 法則性の発見能力と論理的思考力 |

四則逆算

四則逆算は、方程式の中に空欄(□)があり、その□に当てはまる数値を計算して求める問題です。

(例) 48 × ( □ + 15 ) ÷ 4 = 240

この形式の最大の特徴は、圧倒的な問題数と時間の短さです。50問を9分で解く必要があり、1問あたりにかけられる時間はわずか10秒程度。問題自体の計算は複雑ではありませんが、このスピードについていくためには、逆算の考え方に習熟し、電卓を素早く正確に操作するスキルが不可欠です。まさに、純粋な計算処理スピードが問われる形式と言えます。

図表の読み取り

図表の読み取りは、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、表など、様々な形式で提示されたデータの中から、設問で問われている数値を正確に見つけ出し、それらを用いて計算を行う問題です。

(例)「A国の2020年の総輸出額に占める、自動車の輸出額の割合は何%か?」といった設問に対し、複数の国と品目が記載された表から該当する数値を抜き出して計算します。

この形式では、計算力に加えて、膨大な情報の中から必要なデータを素早く見つけ出す「情報検索能力」と、「何を」「何で」割るのか、あるいは掛けるのかを正しく判断する「立式能力」が重要になります。設問を先に読んで、何を探すべきかを明確にしてから図表に目を移すのが効率的な解き方です。

表の空欄推測

表の空欄推測は、一部が空欄になっている表(行列)を提示され、その表に隠された規則性を見つけ出し、空欄に当てはまる数値を推測する問題です。

(例)製品A, B, Cの「単価」「販売個数」「売上高」などが並んだ表で、一部のセルが空欄(?)になっており、他のセルの数値から空欄を埋めます。規則性は、「売上高 = 単価 × 販売個数」といった単純なものから、行ごとや列ごとに特定の数値で増減するパターンなど様々です。

この形式は、計数の中でも特に論理的思考力が求められます。まず表全体を俯瞰して、行(横)方向と列(縦)方向の数値の関係性(法則)を見つけ出す必要があります。1問あたりにかけられる時間は約1分と、他の計数問題に比べて長いですが、法則をいかに早く見つけられるかが鍵となります。

言語

言語能力は、文章を正確に読み解き、その論理構造や趣旨を理解する能力です。玉手箱の言語では、主に以下の3つの形式が存在しますが、現在では「論理的読解(GAB形式)」と「趣旨判定(IMAGES形式)」の2つが主流となっています。

論理的読解(GAB形式)

一つの長文に対して複数の設問が用意されており、それぞれの設問文が、本文の内容から論理的に考えて「正しい」か「間違っている」か、あるいは「本文の内容だけでは判断できない」かを回答する形式です。

- A. 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに正しい。

- B. 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに間違っている。

- C. 本文だけでは、設問文が正しいか間違っているかは判断できない。

この形式で最も重要なのは、書かれている事実のみに基づいて客観的に判断することです。自分の持っている知識や常識、個人的な意見を挟んではいけません。設問文が本文の内容と完全に一致すれば「A」、明確に矛盾すれば「B」、そして本文に記述がない、または本文の情報だけでは真偽を確定できない場合は「C」を選びます。「C」を適切に選べるかどうかが、高得点の鍵となります。

趣旨判定(IMAGES形式)

一つの長文を読み、その文章で筆者が最も伝えたいこと(趣旨)として最も適切なものを、4つの選択肢の中から選ぶ問題です。

この形式は、文章の細部ではなく、全体を俯瞰して要点を掴む能力が問われます。筆者の主張は、多くの場合、文章の冒頭や結論部分、あるいは「しかし」「つまり」「最も重要なのは」といった接続詞の後に述べられています。選択肢の中には、本文の一部にしか言及していないものや、具体例に過ぎないもの、筆者の主張とは逆の内容などが含まれているため、消去法で正解を絞り込んでいくのが有効なアプローチです。

趣旨把握

これは、IMAGES形式よりも短い文章(数行程度)の趣旨を問う問題形式です。現在では出題される企業は稀ですが、基本的な考え方はIMAGES形式と同じです。短時間で要点を的確に捉える練習になります。

英語

グローバル化が進む現代において、英語力は多くの企業で重視されるスキルです。玉手箱の英語は、外資系企業や商社、大手メーカーなどを中心に出題されます。問題形式は、言語問題の英語版と考えると分かりやすいでしょう。

論理的読解(GAB形式)

言語のGAB形式と同様に、英語の長文を読み、設問文が本文の内容に照らして「A. The statement is true.(正しい)」「B. The statement is false.(間違っている)」「C. Cannot say.(判断できない)」のいずれに当てはまるかを判断します。基本的な解き方のコツは言語のGAB形式と全く同じで、本文に書かれている情報だけを根拠に、客観的に判断することが求められます。

長文読解(IMAGES形式)

英語の長文を読み、その内容に関する設問に答える形式です。設問は、文章の趣旨を問うものが中心ですが、細部の情報を問う問題もあります。言語のIMAGES形式と同様に、文章全体の流れを掴む読解力と、設問で問われている箇所を素早く見つけ出す力が必要です。

玉手箱の英語は、ビジネスに関連した硬めの文章が出題されることが多いですが、求められる語彙レベルは標準的です。基本的な英文法と語彙力があれば、十分に対応可能です。

性格テスト

能力テストと合わせて、ほぼ全ての企業で実施されるのが性格テストです。これは、応募者のパーソナリティや価値観、行動特性などを把握し、自社の社風や求める人物像とのマッチ度を測るために行われます。

性格テストには、能力テストのような明確な「正解」はありません。しかし、企業側が見ているポイントは存在します。

- 一貫性: 質問の表現を変えて同じような内容を繰り返し問うことで、回答に一貫性があるかを見ています。自分を良く見せようとして嘘をつくと、回答に矛盾が生じ、信頼性が低いと判断される可能性があります。

- 職務適性: 職種ごとに求められる性格特性は異なります。例えば、営業職であれば社交性やストレス耐性、研究職であれば探究心や慎重さなどが重視されるでしょう。

- 組織適合性: チームで協力して仕事を進める姿勢があるか、企業の理念や文化に馴染めそうか、といった点も評価の対象となります。

対策としては、「正直に、かつ一貫性を持って回答すること」が最も重要です。事前に企業の求める人物像を研究しておくことは有益ですが、それに合わせて自分を偽りすぎると、矛盾が生じたり、入社後のミスマッチにつながったりする可能性があります。リラックスして、素直な自分を表現することを心がけましょう。

【科目別】玉手箱の例題と解き方のコツ

ここでは、主要な科目・問題形式について、具体的な例題と時間内に正解するための実践的な解き方のコツを解説します。解法パターンを身につけることで、本番での解答スピードと正答率を飛躍的に高めることができます。

計数の例題とコツ

四則逆算

【例題】

60 ÷ ( □ - 15 ) × 8 = 32

選択肢:A. 25 B. 30 C. 35 D. 40 E. 45

【解き方のコツ】

- 逆算で式を単純化する

この問題の最大のコツは、式の最後から逆の計算(割り算→掛け算、掛け算→割り算、引き算→足し算、足し算→引き算)をしていくことです。32 ÷ 8 = 4(× 8を逆算)60 ÷ 4 = 15(÷ ( □ - 15 )の部分が4なので、60 ÷ 4で( □ - 15 )の値が求まる)15 + 15 = 30(- 15を逆算)

したがって、□ = 30となり、正解は B です。

- 電卓を素早く正確に操作する

上記の計算を頭の中や紙で行うのではなく、電卓で一気に処理します。32 / 8 =、60 / [Ans] =、[Ans] + 15 =といった流れでキーを叩けるように練習しましょう。

1問10秒という時間を意識し、この逆算のプロセスを瞬時に実行できるように、繰り返し練習することが最も重要です。

図表の読み取り

【例題】

以下の表は、A社の年度別・事業別の売上高(単位:億円)を示したものです。

| 年度 | IT事業 | 製造事業 | サービス事業 | 合計 |

| :— | :— | :— | :— | :— |

| 2021年 | 850 | 1,200 | 450 | 2,500 |

| 2022年 | 920 | 1,150 | 530 | 2,600 |

設問: 2022年度のIT事業の売上高は、A社全体の売上高の何%を占めるか?(小数点以下第1位を四捨五入して整数で答えよ)

【解き方のコツ】

- 先に設問を読んで必要な情報を特定する

まず設問を読み、「2022年度のIT事業の売上高」と「2022年度のA社全体の売上高」の2つの数値が必要だと把握します。 - 表から該当する数値を素早く見つけ出す

表の中から、2022年の行とIT事業の列が交差する「920」、および2022年の行と合計の列が交差する「2,600」を正確に抜き出します。 - 正しく立式して計算する

割合を求める式は(部分 ÷ 全体) × 100です。

920 ÷ 2,600 × 100を電卓で計算します。

920 / 2600 = 0.3538...

0.3538... × 100 = 35.38...%

小数点以下第1位を四捨五入すると 35% となります。

ポイントは、どの数値を使って何を計算するのかを瞬時に判断することです。「AはBの何%か」と問われたら「A÷B」というように、設問のパターンに応じた立式の型を頭に入れておくと、迷う時間をなくせます。

表の空欄推測

【例題】

以下の表の法則性を見つけ、?に当てはまる数値を答えなさい。

| X | Y | Z |

| :— | :— | :— |

| 5 | 15 | 10 |

| 8 | 24 | 16 |

| 12 | ? | 24 |

【解き方のコツ】

- 横(行)の関係性を探る

まず、数値が全て埋まっている1行目と2行目に注目し、横方向の法則を探します。- 1行目: 5, 15, 10

X + Z = 5 + 10 = 15 = Y

- 2行目: 8, 24, 16

X + Z = 8 + 16 = 24 = Y

この2つの行から、Y = X + Zという法則性が見つかります。

- 1行目: 5, 15, 10

- 見つけた法則を適用する

この法則を3行目に適用します。

Y = 12 + 24 = 36

したがって、?に当てはまる数値は 36 です。 - 縦(列)の関係性も確認する(検算)

縦方向にも法則がないか確認してみましょう。- X列:5, 8, 12 (+3, +4 となっている)

- Y列:15, 24, ?

- Z列:10, 16, 24 (+6, +8 となっている)

今回は横方向の法則が明確でしたが、問題によっては縦方向の足し算や掛け算がヒントになることもあります。複数の視点から法則を探す癖をつけることが重要です。

言語の例題とコツ

論理的読解(GAB形式)

【例題】

本文:

近年、都市部への人口集中が進む一方で、地方では過疎化と高齢化が深刻な問題となっている。特に、若年層の流出は地域の活力を奪い、伝統文化の継承や社会インフラの維持を困難にしている。いくつかの自治体では、移住者向けの支援策や、地元の資源を活かした新たな産業創出に取り組むことで、関係人口の増加を目指している。

設問:

若年層の都市部への流出が、地方の社会インフラ維持を困難にする一因である。

選択肢:

A. 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに正しい。

B. 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに間違っている。

C. 本文だけでは、設問文が正しいか間違っているかは判断できない。

【解き方のコツ】

- 本文の記述と設問を照合する

本文中に「特に、若年層の流出は…社会インフラの維持を困難にしている」という記述があります。

設問文の「若年層の都市部への流出が、地方の社会インフラ維持を困難にする一因である」という内容は、この本文の記述と完全に一致します。 - 言い換え表現に注意する

この例題ではほぼ同じ表現でしたが、本番では「人口流出」が「人々が地域を離れること」のように、巧みに言い換えられている場合があります。同義の表現かどうかを冷静に見極める必要があります。 - 「C. 判断できない」の罠に注意

例えば、「全ての地方で社会インフラの維持が困難になっている」という設問だった場合、本文には「深刻な問題となっている」とは書かれていますが、「全ての地方で」とは断定できません。この場合は「C」が正解になります。書かれていないこと、言い過ぎている表現は「C」と判断するのが鉄則です。

この問題の正解は A です。

趣旨判定(IMAGES形式)

【例題】

本文:(要約)

テレワークは、従業員に柔軟な働き方を提供する一方で、コミュニケーションの希薄化やチームの一体感の喪失といった課題も生じさせる。ある調査では、テレワーク主体の従業員は孤独感を感じやすいという結果も出ている。この課題を克服するためには、単にITツールを導入するだけでなく、定期的なオンラインでの雑談会や、意図的な1on1ミーティングの設定など、意識的にコミュニケーションの機会を創出する経営側の努力が不可欠である。ツールの導入はあくまで手段であり、その活用を通じていかに質の高いコミュニケーションを担保するかが、テレワーク成功の鍵となる。

設問:

この文章の趣旨として、最も適切なものはどれか。

A. テレワークは多くの課題を抱えているため、導入すべきではない。

B. テレワークを成功させるには、高機能なITツールの導入が最も重要である。

C. テレワークにおけるコミュニケーション課題は、従業員自身の努力で解決すべきである。

D. テレワークを成功させる鍵は、経営側が意識的にコミュニケーションの機会を創出することにある。

【解き方のコツ】

- 接続詞や結論部分に注目する

本文の後半に「この課題を克服するためには…」「〜が、テレワーク成功の鍵となる」といった、筆者の主張や結論を示す表現があります。この部分が趣旨を理解する上で最も重要です。 - 消去法で選択肢を絞る

- A:本文は課題を述べつつも、その克服法を提案しており、「導入すべきではない」とは言っていません。不適切です。

- B:本文は「単にITツールを導入するだけでなく」「ツールはあくまで手段」と述べており、ツールの重要性を相対化しています。不適切です。

- C:本文は「経営側の努力が不可欠」と述べており、従業員任せにすべきとは言っていません。不適切です。

- D:本文の結論部分である「意識的にコミュニケーションの機会を創出する経営側の努力が不可欠」「成功の鍵となる」という内容と合致しています。

したがって、正解は D です。文章全体の論旨を捉え、部分的な情報に惑わされないことが重要です。

英語の例題とコツ

英語の問題形式は、基本的に言語問題の解き方を応用することで対応できます。ここでは、英語特有の注意点を含めて解説します。

論理的読解(GAB形式)

【Example】

Text:

Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations. While CSR activities can enhance a company’s reputation, their primary purpose is not solely for public relations. Effective CSR requires a long-term commitment and genuine effort to create a positive impact on society, rather than short-term campaigns designed for marketing.

Statement:

The main goal of CSR is to improve a company’s public image.

Options:

A. The statement is true.

B. The statement is false.

C. Cannot say.

【解き方のコツ】

- キーワードを元に本文の該当箇所を探す

設問のキーワード “main goal”, “public image” に注目し、本文で関連する記述を探します。本文には “their primary purpose is not solely for public relations” (その主な目的は、単に広報活動のためだけではない)と明確に書かれています。 - 否定表現を見逃さない

not solely(〜だけではない)という否定表現が、設問の “main goal” (主な目的)という内容と矛盾します。本文は広報目的を否定しているのに対し、設問はそれを肯定しています。

したがって、正解は B (The statement is false.) です。英語の長文では、not, never, hardly などの否定語や、all, only, always といった限定的な副詞に特に注意を払いましょう。

長文読解(IMAGES形式)

【Example】

Text: (Summary)

The shift to renewable energy sources like solar and wind is critical for combating climate change. However, these sources are intermittent, meaning they do not generate electricity constantly. To ensure a stable energy supply, significant investment in energy storage technologies, such as large-scale batteries, is essential. Without effective storage solutions, the full potential of renewable energy cannot be realized, and reliance on fossil fuels will continue. Therefore, government policies should not only promote the generation of renewable energy but also incentivize the development of energy storage infrastructure.

Question:

What is the main point of this text?

A. Solar and wind power are unreliable and should not be used.

B. Energy storage technology is more important than renewable energy generation.

C. A stable energy supply is impossible to achieve with renewable sources.

D. To fully utilize renewable energy, developing energy storage solutions is crucial.

【解き方のコツ】

- パラグラフリーディングで大意を掴む

文章全体の流れを把握します。第1文で再生可能エネルギーへのシフトの重要性を述べ、第2文以降でその課題(断続性)と解決策(エネルギー貯蔵技術)を提示し、最後の文で政策提言(結論)を述べています。 - 消去法で選択肢を吟味する

- A: “critical” (極めて重要) と述べており、”should not be used” (使うべきでない) とは逆です。

- B: “more important” (より重要) とは言っていません。両方が必要だという論調です。

- C: “impossible” (不可能) とは言っていません。貯蔵技術があれば可能だという主張です。

- D: “essential” (不可欠), “crucial” (極めて重要) といった本文の表現と合致し、文章全体の結論を的確に要約しています。

したがって、正解は D です。言語の趣旨判定と同様に、筆者の主張の核心を捉え、極端な選択肢や部分的な内容を述べているだけの選択肢を排除することが有効です。

これで完璧!玉手箱の対策方法6選

玉手箱は、その特性から「対策をした人」と「していない人」で結果に大きな差がつくテストです。ここでは、着実に実力をつけ、本番で高得点を獲得するための具体的な対策方法を6つ紹介します。

① 問題集を最低3周は解く

玉手箱対策の王道にして、最も効果的な方法が「同じ問題集を繰り返し解くこと」です。なぜなら、玉手箱は出題される問題形式がある程度パターン化されており、解法を暗記するレベルまで体に染み込ませることが、スピードと正確性を両立させる最短ルートだからです。

具体的には、以下の3ステップで進めることをおすすめします。

- 1周目:全体像の把握と実力測定

まずは時間を気にせず、全ての問題を解いてみましょう。この段階の目的は、玉手箱にどのような問題が出るのかを知り、自分がどの科目のどの形式を苦手としているのかを把握することです。解けなかった問題や、時間がかかった問題には、必ずチェック(印)を付けておきましょう。 - 2周目:解法のインプットと苦手の克服

1周目でチェックを付けた問題を中心に、もう一度解き直します。なぜ間違えたのか、どうすればもっと早く解けたのかを、解説を熟読して完全に理解します。「なるほど、こう解くのか」と納得できるまで、じっくり取り組みましょう。この段階で、苦手分野の解法パターンを頭にインプットします。 - 3周目:スピードと正確性の向上

最後に、全ての問題をもう一度、今度は本番と同じ制限時間を計りながら解きます。2周目までの学習で解法は頭に入っているはずなので、ここでは「いかに速く、ミスなく解けるか」を意識します。スラスラと手が動くようになれば、自信を持って本番に臨める状態と言えます。

新しい問題集に次々と手を出すよりも、一冊を完璧に仕上げる方が、知識の定着率は格段に高まります。

② 時間を意識して問題を解く練習をする

前述の通り、玉手箱の最大の敵は「時間」です。したがって、対策の段階から常に時間を意識することが不可欠です。

問題集を解く際は、必ずスマートフォンやストップウォッチで時間を計りましょう。科目ごと、あるいは大問ごとに目標時間を設定し、その時間内に解き終わることを目指します。

- 計数(四則逆算): 9分で50問 → 1問あたり約10秒

- 計数(図表の読み取り): 15分で29問 → 1問あたり約30秒

- 言語(論理的読解): 15分で8長文32問 → 1長文あたり約2分

最初は目標時間に間に合わなくても構いません。繰り返し練習するうちに、徐々にスピードは上がっていきます。また、時間内に解けないと悟った問題は、潔く諦めて次の問題に進む「捨てる勇気」も、本番では重要な戦略となります。1つの難問に固執して時間を浪費するよりも、解ける問題を確実に拾っていく方が、結果的にスコアは高くなります。

③ 苦手分野を把握して克服する

問題集を解いていると、誰にでも得意な分野と苦手な分野が出てきます。例えば、「四則逆算は得意だが、図表の読み取りになると途端に時間がかかる」「言語は得意だが、英語になると正答率が落ちる」といったケースです。

自分の弱点を正確に把握し、それを放置しないことが重要です。苦手分野は、単に練習量が不足しているか、解き方のコツを掴めていないかのどちらかが原因です。問題集の解説を読み返したり、苦手な形式の問題だけを集中的に解いたりして、徹底的に弱点を潰しましょう。

苦手分野を克服することで、総合的なスコアが安定し、本番でどの形式が出題されても動じない対応力が身につきます。

④ 企業ごとの出題形式を事前に把握する

玉手箱は、計数・言語・英語の科目の中に複数の問題形式がありますが、一度の試験で全ての形式が出題されるわけではありません。企業は、応募者に測定したい能力に合わせて、特定の形式を組み合わせて出題します。

例えば、A社では「計数:四則逆算」と「言語:論理的読解」、B社では「計数:表の空欄推測」と「英語:長文読解」といった具合です。

そこで有効なのが、志望企業が過去にどの形式の玉手箱を出題したかを事前にリサーチすることです。就活情報サイトや、先輩の就職活動体験記、口コミサイトなどを活用すれば、ある程度の傾向を掴むことができます。

もし、志望企業の出題形式が「図表の読み取り」と「趣旨判定」であると分かっていれば、対策をその二つに集中させることができます。これにより、学習効率を劇的に高めることが可能です。ただし、企業が出題形式を変更する可能性もゼロではないため、余裕があれば他の形式も一通り解けるようにしておくのが理想です。

⑤ 無料の練習サイトやアプリで演習を積む

問題集での学習と並行して、Web上で利用できる無料の練習サイトやアプリを活用するのも非常に効果的です。

これらのツールには、以下のようなメリットがあります。

- 本番に近い環境での練習: 玉手箱はPCで受験するため、マウスの操作や画面のレイアウトに慣れておくことが重要です。練習サイトを使えば、本番さながらの環境でシミュレーションができます。

- 豊富な問題量: 問題集だけでは足りないと感じた場合、追加の演習として多くの問題に触れることができます。

- 隙間時間の活用: スマートフォンアプリなどを利用すれば、通学中などの隙間時間を使って手軽に一問一答形式の練習ができます。

後述する「おすすめの練習サイト」も参考に、これらのツールを積極的に活用して、実践的な対応力を磨きましょう。

⑥ 電卓の操作に慣れておく

計数問題のスコアを左右する重要なパートナーが電卓です。自宅受験の玉手箱では電卓の使用が認められているため、これを使いこなさない手はありません。

特に、四則演算だけでなく、メモリー機能(M+, M-, MR, MC)とパーセント(%)キーの操作には必ず習熟しておきましょう。

例えば、「A商品の売上(350円×80個)とB商品の売上(420円×60個)の合計は?」という問題があったとします。

メモリー機能を使わない場合:

350 × 80 = 28000(メモする)420 × 60 = 2520028000 + 25200 = 53200

メモリー機能を使う場合:

350 × 80→M+(28000がメモリーに足される)420 × 60→M+(25200がメモリーにさらに足される)MR(メモリーの合計53200が表示される)

このように、メモリー機能を使えば、途中の計算結果を書き留める手間が省け、計算ミスも減り、大幅な時間短縮につながります。普段から意識して電卓を使い、指が自然に動くレベルまで操作に慣れておくことが、本番でのアドバンテージになります。

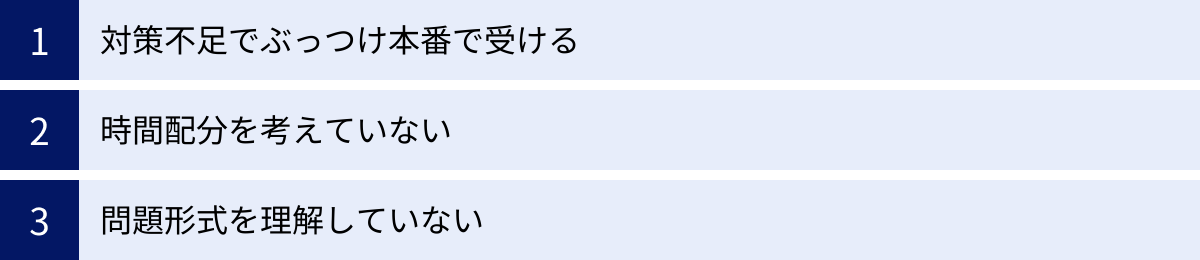

玉手箱で落ちてしまう人の特徴3つ

多くの就活生が玉手箱で苦戦しますが、その原因にはいくつかの共通したパターンがあります。ここでは、選考を通過できない人にありがちな特徴を3つ挙げます。反面教師として、自分が当てはまらないように注意しましょう。

① 対策不足でぶっつけ本番で受ける

玉手箱で落ちてしまう最も典型的な、そして最も多い理由が「対策不足」です。「SPIなら聞いたことあるけど、玉手箱はよく知らない」「Webテストなんて、その場で考えれば何とかなるだろう」といった安易な考えで、全く準備をせずに受験してしまうケースです。

このような人が本番の画面で初めて玉手箱の問題に直面すると、どうなるでしょうか。まず、見たことのない問題形式に戸惑います。そして、1問あたり数十秒という信じられないほどのスピードを要求され、完全にパニックに陥ります。焦れば焦るほど頭は真っ白になり、簡単な計算ミスや読解ミスを連発。結局、ほとんどの問題を解けないまま時間切れとなり、不合格という結果になってしまいます。

玉手箱は、知能テストというよりも「準備テスト」の側面が強い試験です。問題形式を知り、解法を学び、時間内に解く練習をするという最低限の準備が、合格の絶対条件だと心得ましょう。ぶっつけ本番で臨むのは、無謀な挑戦以外の何物でもありません。

② 時間配分を考えていない

ある程度、問題集などで対策はしたものの、本番で力を発揮できない人に共通するのが「時間配分への意識の欠如」です。

玉手箱は、全問を完璧に解ききることを想定して作られていません。時間内に、いかに多くの問題を正確に処理できるかが問われています。それにもかかわらず、1問1問を完璧に理解しようとしたり、少しでも分からない問題に直面すると、そこで立ち止まって延々と考え込んでしまったりする人がいます。

その結果、前半の数問に時間をかけすぎて、後半に控えているかもしれない簡単な問題を解く時間がなくなってしまいます。これは非常にもったいない失点の仕方です。

デキる受験生は、「この問題は少し時間がかかりそうだ」と判断したら、一旦それをスキップ(あるいは勘で回答)して、先に進むという戦略を取ります。そして、最後まで解き終わって時間が余れば、戻ってきて解き直します。「解ける問題から確実に得点する」という意識と、難しい問題は「捨てる勇気」を持つこと。この時間戦略の有無が、最終的なスコアを大きく左右します。

③ 問題形式を理解していない

対策が中途半端な場合も、不合格につながりやすくなります。これは、問題集をただ漫然と1周解いただけ、といった状態です。一通りの問題は見たことがあるものの、それぞれの形式に特有の「効率的な解き方」や「セオリー」が身についていません。

例えば、

- 言語の論理的読解(GAB形式)で、本文に書かれていないことを自分の常識で判断してしまい、「C. 判断できない」を選ぶべきところでAやBを選んでしまう。

- 計数の図表の読み取りで、毎回設問を読んでから図表のどこに情報があるかをゼロから探している。(本来は、先に設問を読み、探すべき情報を頭に入れてから図表を見るべき)

- 計数の四則逆算で、電卓を使わずに筆算で解こうとして時間を浪費する。

これらの行動は、いずれも問題形式の本質を理解していないことから生じます。玉手箱の各形式には、先人たちが編み出してきた「こうすれば速く正確に解ける」という定石が存在します。その解法の型を自分のものにできていない状態では、いくら地頭が良くても、厳しい時間制限の中で安定したパフォーマンスを発揮することは困難です。問題集の解説を深く読み込み、なぜその解き方が最適なのかを理解することが重要です。

玉手箱と他のWebテストの見分け方

企業からWebテストの案内メールが届いた際、それが玉手箱なのか、それともSPIや他のテストなのかを事前に知ることができれば、的を絞った対策が可能です。ここでは、テストの種類を特定するための、簡単で確実な方法を2つ紹介します。

ログイン画面のURLで確認する

最も確実な見分け方が、受験案内に記載されているテストのURLを確認する方法です。 テストを提供する会社ごとに、使用するドメイン(URLの一部)が決まっているため、これを見れば一目瞭然です。

メールに記載されたURLをクリックし、テストのログイン画面が表示されたら、ブラウザのアドレスバーを確認してください。以下の文字列が含まれていれば、玉手箱である可能性が極めて高いです。

| URLに含まれる文字列 | Webテストの種類 |

|---|---|

e-exams.jp |

玉手箱 |

webtest.jp |

玉手箱 |

arorua.net |

SPI |

shl.ne.jp |

玉手箱または他のSHL社製テスト(C-GAB, TG-WEBなど) |

empweb21.com |

TG-WEB |

特に、e-exams.jp が含まれている場合は、玉手箱で確定と考えて良いでしょう。このURLは、玉手箱のWebテスト形式で最も広く使われています。shl.ne.jp の場合は、同じ日本SHL社が提供する他のテストの可能性もありますが、玉手箱の可能性も高いため、対策の優先順位を上げるべきサインと捉えましょう。

画面上部のロゴで確認する

URLでの確認と合わせて、テスト画面そのものもヒントになります。

テストのログイン画面や、受験を開始してからの画面の上部または下部に、テストの名称や提供会社のロゴが表示されていることがよくあります。

- 「玉手箱」という文字

- 「SHL」または「日本エス・エイチ・エル」というロゴ

これらの表示があれば、間違いなく玉手箱です。受験前には、一度インターネットで「玉手箱 ロゴ」と検索し、どのようなデザインかを見ておくと、本番でスムーズに判別できるでしょう。

これらの方法で事前にテストの種類を特定し、「計数の四則逆算が出るらしいから、電卓操作を重点的に練習しておこう」「言語はGAB形式だから、”C. 判断できない” の選択基準を再確認しよう」といったように、直前の対策を最適化することが、合格の確率をさらに高めることにつながります。

玉手箱対策におすすめの問題集・練習サイト5選

玉手箱の対策を始めるにあたり、「どの教材を使えばいいのか分からない」と悩む方も多いでしょう。ここでは、多くの就活生に支持され、実績のある定番の問題集と、実践的な演習に役立つWebサイトを厳選して5つ紹介します。

① 【問題集】これが本当のWebテストだ!(1) 2026年度版 【玉手箱・C-GAB編】

通称「青本」として知られる、玉手箱対策における最も定番の一冊です。多くの就活生がこの問題集で対策を行うため、「ライバルと同じレベルの対策は最低限しておきたい」と考えるなら、まず手にとっておきたい本と言えます。

特徴:

- 網羅性: 玉手箱で出題される主要な問題形式(計数3種、言語2種、英語2種)を完全にカバーしています。

- 丁寧な解説: 各問題の解き方が非常に分かりやすく解説されており、特に「なぜその解法が効率的なのか」という点まで踏み込んでいるため、初学者でも理解しやすい構成です。

- 再現性の高さ: 実際の出題傾向に近い問題が多く収録されており、実践的な力を養うのに最適です。

- C-GAB対応: テストセンターで受験する玉手箱である「C-GAB」にも対応しているため、幅広い受験形式をカバーできます。

「どの問題集を買うか迷ったら、まずはコレ」と言える、信頼と実績の対策本です。(参照:講談社BOOK倶楽部)

② 【問題集】史上最強Webテスト・テストセンター超実戦問題集

こちらも就活生から絶大な人気を誇る対策本で、通称「ナツメ社本」として知られています。上記「青本」との最大の違いは、そのカバー範囲の広さです。

特徴:

- 主要テストを網羅: 玉手箱だけでなく、SPI、TG-WEB、GAB、CABといった、就職活動で出題される主要なWebテストのほとんどをこの一冊で対策できます。

- コストパフォーマンス: 複数の企業の選考を受ける予定で、様々な種類のWebテストに対応する必要がある場合、何冊も問題集を買う必要がなく、経済的です。

- 実践的な問題: タイトルに「超実戦」とある通り、本番レベルの難易度の問題が多く収録されています。

玉手箱に特化した対策を深めたいなら「青本」、複数のWebテストを効率よく一冊で対策したいなら「ナツメ社本」という選び方がおすすめです。(参照:ナツメ社 公式サイト)

③ 【練習サイト】マイナビ2026

就活情報サイトの最大手の一つである「マイナビ」が、会員向けに提供している無料のWebテスト対策コンテンツです。

特徴:

- 本番さながらの模擬試験: PC画面上で、本番に近い形式・時間設定で模擬試験を受けることができます。問題集を解くだけでは得られない、PCでの受験ならではの緊張感や操作感を体験できます。

- 全国順位の表示: 受験後には、得点だけでなく、全国の受験者の中での順位や偏差値が表示されます。これにより、自分の実力が客観的にどのレベルにあるのかを把握でき、学習のモチベーションにつながります。

- 無料で利用可能: マイナビに会員登録(無料)するだけで、これらの高品質なコンテンツを何度でも利用できます。

(参照:マイナビ2026 公式サイト)

④ 【練習サイト】キャリタス就活2026

「キャリタス就活」も、マイナビと並ぶ大手の就活情報サイトであり、同様に充実したWebテスト対策ツールを無料で提供しています。

特徴:

- 多様なテスト形式に対応: 玉手箱形式の問題はもちろん、SPI形式など、複数のWebテストの模擬試験が用意されています。

- 分かりやすい成績分析: 受験後には、正答率や解答時間などが分野別に細かく分析されたフィードバックが得られます。これにより、自分の苦手分野を具体的に特定し、今後の学習計画を立てるのに役立ちます。

- 問題の質の高さ: 実際の選考で使われる問題の傾向をよく分析して作成されており、実践的な演習として非常に有効です。

マイナビとキャリタス就活、両方のサイトに登録し、それぞれの模擬試験を受けてみることで、より多くの問題に触れ、万全の対策を期すことができます。(参照:キャリタス就活2026 公式サイト)

⑤ 【練習サイト】OfferBox

「OfferBox」は、企業から学生にオファーが届く「逆求人型」の就活サイトですが、登録者向けに提供されている自己分析ツール「AnalyzeU+」がWebテスト対策にも役立ちます。

特徴:

- 適性診断を通じた能力測定: 「AnalyzeU+」は、社会で求められる社会人基礎力や、個人の強み・弱みを診断するツールです。この中に、Webテストと同様の形式で計算能力や言語能力を測るパートが含まれています。

- 自己分析との両立: テスト対策と同時に、自分の性格や強みを客観的に分析できるため、エントリーシート作成や面接対策にも活かすことができます。一石二鳥のツールと言えるでしょう。

直接的な玉手箱の模擬試験ではありませんが、Webテスト形式の診断に慣れること、そして自分の能力特性を把握するという観点で、活用する価値は十分にあります。(参照:OfferBox 公式サイト)

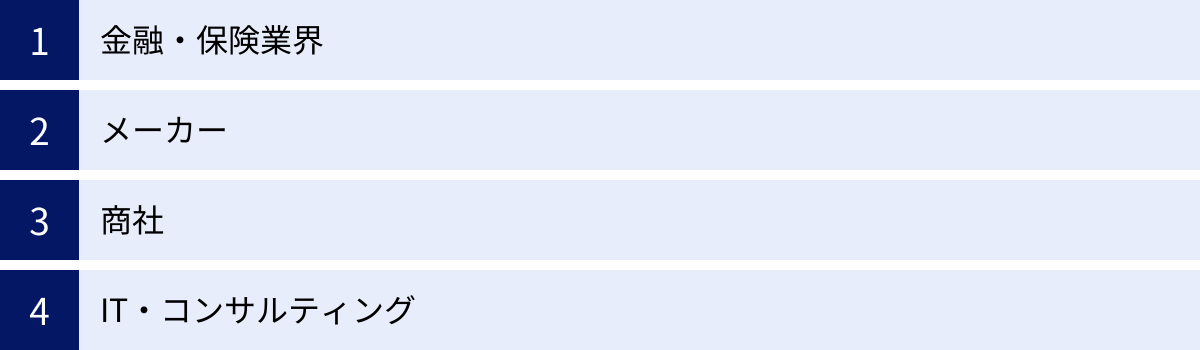

玉手箱を導入している主な企業

玉手箱は、特定の業界に偏って利用されているわけではなく、非常に幅広い業界の企業で導入されています。しかし、その中でも特に利用される傾向が強い業界が存在します。ここでは、玉手箱を導入していることが多い業界とその理由について解説します。

※注意: 採用で用いられるWebテストの種類は年によって変更されることがあります。また、同じ企業でも職種によって異なるテストを実施する場合があるため、ここでの情報はあくまで一般的な傾向として参考にしてください。

金融・保険業界

銀行、証券会社、保険会社などの金融業界は、玉手箱の導入率が特に高いことで知られています。

その理由は、金融業界の業務内容と玉手箱が測定する能力が密接に関連しているためです。金融機関の業務では、日々変動する株価や金利、膨大な顧客データなど、大量の数値を正確かつ迅速に処理する能力が不可欠です。

また、融資の審査や保険の査定など、プレッシャーのかかる状況下で冷静な判断を下す場面も少なくありません。玉手箱の計数問題で試される高速・正確な計算処理能力や、厳しい時間制限下でのパフォーマンスは、まさに金融業界で働く上で求められる素養そのものと言えるでしょう。

メーカー

自動車、電機、化学、食品など、様々な分野の大手メーカーでも、玉手箱は広く利用されています。

メーカーにおける職種は多岐にわたりますが、例えば研究開発職では実験データの分析、生産管理職では生産計画の数値管理、営業職では売上データの分析など、多くの場面で数的なデータを扱う能力が求められます。

特に、図表の読み取りや表の空欄推測といった問題形式は、複雑なデータから傾向を読み取ったり、欠損している情報を推測したりする能力を測るのに適しており、メーカーの技術職や企画職の適性を見る上で重視される傾向があります。

商社

総合商社や専門商社も、玉手箱を積極的に導入している業界の一つです。

商社のビジネスは、世界中の様々な商品や情報を扱い、複雑な国際情勢や市場の動向を読み解きながら、スピーディーに意思決定を行っていく必要があります。為替レートの変動や、輸出入に関わる煩雑なデータ処理など、日常的に高い情報処理能力が求められます。

また、グローバルに活躍する人材が多いため、英語力を測るために玉手箱の英語科目(論理的読解や長文読解)を課す企業も多いのが特徴です。論理的思考力と情報処理能力、そして語学力といった、商社パーソンに不可欠な能力を総合的に評価できる点が、玉手箱が選ばれる理由と考えられます。

IT・コンサルティング

コンサルティングファームやITコンサルタント、SIer(システムインテグレーター)などの業界でも、玉手箱は頻繁に利用されます。

これらの業界の根幹にあるのは、クライアントが抱える課題を論理的に分析し、解決策を導き出す「問題解決能力」です。玉手箱の言語科目(特に論理的読解)は、文章の論理構造を正確に把握する能力を測るのに非常に適しています。

また、IT業界ではシステムの仕様書や設計書を正確に読み解いたり、膨大なログデータを分析したりする能力が求められます。計数科目で試される情報処理能力と合わせて、論理的思考力と定量的分析能力の両方を高いレベルで備えた人材を見極めるために、玉手箱が活用されています。

玉手箱に関するよくある質問

最後に、就活生が玉手箱に関して抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。不安な点を解消し、自信を持って対策に臨みましょう。

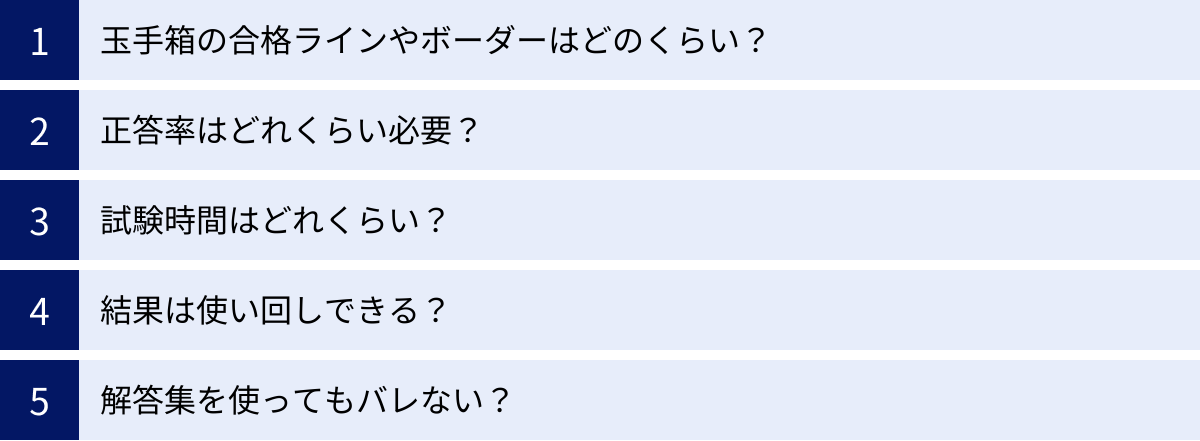

玉手箱の合格ラインやボーダーはどのくらい?

これは多くの就活生が最も気になる点ですが、明確な合格ラインは企業によって異なり、公表もされていません。

一般的に、就活情報サイトなどでは「正答率6割〜7割程度がボーダーライン」と言われることが多いです。しかし、これはあくまで目安に過ぎません。企業の知名度や人気度、募集する職種、その年の応募者のレベルなど、様々な要因によってボーダーは変動します。例えば、非常に人気が高く応募者が殺到する企業や、高い能力が求められる専門職などでは、8割以上の正答率が求められるケースもあると言われています。

結論として、他人の噂や不確かな情報に惑わされず、目標としては8割以上の正答を目指して対策を行うことが、安心して選考を通過するための最も確実なアプローチです。

正答率はどれくらい必要?

上記の合格ラインと関連しますが、正答率の考え方には少し注意が必要です。玉手箱は、単に全体の正答数を見ているだけでなく、「誤謬率(ごびゅうりつ)」を測定している可能性があると言われています。

誤謬率とは、「回答した問題のうち、間違えた問題の割合」のことです。もし企業がこの誤謬率を重視している場合、時間がないからといってやみくもに分からない問題を当てずっぽうで回答すると、回答数は増えても誤謬率が高まり、かえって評価が下がってしまう可能性があります。

ただし、これも企業の方針によるため、一概に「分からない問題は空欄にすべき」とは言えません。基本戦略としては、「時間内に、自信を持って答えられる問題を一つでも多く、かつ正確に解くこと」を最優先に考えましょう。その上で、時間が余れば見直しや未回答の問題に取り組む、という姿勢が最も安全です。

試験時間はどれくらい?

玉手箱の試験時間は、企業がどの科目・形式を組み合わせるかによって大きく異なります。

一つの科目(例:計数)の時間は10分〜20分程度ですが、複数の能力テストと性格テストが組み合わされるため、全体の所要時間は30分〜60分程度になるのが一般的です。

【組み合わせの例】

- パターンA(標準的な組み合わせ):

- 計数(図表の読み取り):15分

- 言語(論理的読解):15分

- 性格テスト:20分

- 合計:50分

- パターンB(英語が加わる組み合わせ):

- 計数(四則逆算):9分

- 言語(趣旨判定):10分

- 英語(長文読解):10分

- 性格テスト:20分

- 合計:49分

受験案内には通常、全体の所要時間が記載されています。事前に確認し、集中力を維持できるよう体調を整えておきましょう。

結果は使い回しできる?

玉手箱には、自宅のPCで受験する「Webテスト」形式と、専用の会場で受験する「テストセンター(C-GABなど)」形式があります。結果の使い回しができるのは、主に後者の「テストセンター」形式の場合です。

テストセンターで受験した場合、その結果を、同じテスト形式を要求する他の企業に送信(使い回し)することが可能です。一度非常に良い成績が取れた場合、その結果を複数の企業に提出することで、何度も受験する手間を省くことができます。

一方、自宅で受験するWebテストの場合は、原則として企業ごとに毎回新しく受験する必要があり、使い回しはできません。

使い回しは便利な制度ですが、志望度が非常に高い企業に対しては、使い回しの結果に自信がない場合、改めて受験し直した方が良いケースもあります。制度のルールをよく確認し、戦略的に活用しましょう。

解答集を使ってもバレない?

インターネット上やSNSでは、玉手箱の「解答集」と称するデータが出回っていることがあります。これを使えば簡単に高得点が取れるのではないか、と考える人もいるかもしれませんが、解答集の使用は絶対にやめるべきです。

解答集の使用は、単に倫理的に問題があるだけでなく、企業側にバレるリスクが非常に高い不正行為です。

【バレる理由の例】

- 回答時間の不自然さ: 解答集を見ながら入力すると、問題の難易度に関わらず、一問一問の回答時間がほぼ一定になるなど、不自然なログが記録されます。企業はシステムでこれを検知することが可能です。

- 異常な正答率: ほぼ全問正解といった、通常ではありえないほど高いスコアは、不正を疑われる大きな要因となります。

- 面接での確認: 面接官が「Webテストはどうでしたか?どのあたりが難しかったですか?」といった質問をすることがあります。実際に解いていないと、具体的な内容について説得力のある回答ができず、そこで不正が発覚するケースがあります。

不正行為が発覚した場合、その企業の選考で不合格になるだけでなく、内定が取り消されたり、場合によっては大学に報告されたりするなど、計り知れないリスクを伴います。目先の楽さに惑わされず、地道に実力をつけて正々堂々と試験に臨むことが、将来の自分にとって唯一の正しい道です。