企業の成長を加速させる上で、優秀な人材の確保は不可欠な要素です。特に、即戦力として活躍が期待できる中途採用は、多くの企業にとって重要な経営戦略の一つと位置づけられています。しかし、計画なく進めてしまうと、「求める人材が集まらない」「採用してもすぐに辞めてしまう」といった課題に直面しかねません。

本記事では、中途採用を成功に導くための具体的な流れを8つのステップに分け、各段階で押さえるべきポイントやコツを網羅的に解説します。採用計画の立案から入社後の定着支援まで、一連のプロセスを理解し、自社の採用活動を成功させましょう。

目次

中途採用とは

中途採用とは、既に社会人としての就業経験を持つ人材を、企業が自社の社員として採用することを指します。年齢や経験年数、職種は問わず、新卒採用以外のすべてのキャリア採用がこれに該当します。一般的に「キャリア採用」や「経験者採用」とも呼ばれ、企業の成長戦略において重要な役割を担っています。

現代のビジネス環境は、技術革新の加速や市場ニーズの多様化により、目まぐるしく変化しています。このような状況下で企業が競争力を維持・向上させるためには、変化に迅速に対応できる組織体制の構築が不可欠です。中途採用は、特定のスキルや専門知識、豊富な実務経験を持つ人材をタイムリーに確保できるため、事業の新規立ち上げ、既存事業の強化、組織の多様性促進など、様々な経営課題を解決する有効な手段となります。

中途採用の目的は多岐にわたります。最も一般的なのは、退職や異動によって生じた欠員の補充です。しかし、近年ではより戦略的な目的で中途採用を行う企業が増えています。

例えば、

- 事業拡大に伴う増員: 新規事業の立ち上げや海外展開など、新たな挑戦には専門的な知見を持つ人材が必要です。社内で育成するには時間がかかる専門分野の人材を、中途採用によって迅速に獲得します。

- 組織の活性化: 長年同じメンバーで構成されている組織では、時に思考や業務プロセスが固定化しがちです。外部から新しい価値観や経験を持つ人材を受け入れることで、組織に新たな風を吹き込み、イノベーションを促進する効果が期待できます。

- 次世代のリーダー育成: 将来の管理職候補や経営幹部候補を、外部から登用するケースもあります。豊富なマネジメント経験や業界での実績を持つ人材を採用することで、組織全体のレベルアップを図ります。

このように、中途採用は単なる人員補充に留まらず、企業の成長をドライブさせるための戦略的な一手としてその重要性を増しています。ただし、成功させるためには、新卒採用とは異なる特性を深く理解し、計画的かつ体系的なアプローチが求められます。候補者一人ひとりのキャリアや価値観と向き合い、自社のビジョンとマッチするかどうかを慎重に見極めることが、採用後のミスマッチを防ぎ、長期的な活躍へと繋がる鍵となるのです。

新卒採用との4つの違い

中途採用と新卒採用は、同じ「採用」という枠組みにありながら、その目的や手法、期待する役割において大きく異なります。これらの違いを明確に理解することが、効果的な採用戦略を立案する第一歩となります。

| 比較項目 | 中途採用 | 新卒採用 |

|---|---|---|

| 採用目的 | 即戦力の確保、欠員補充、専門人材の獲得 | ポテンシャル人材の育成、将来の幹部候補確保、組織文化の醸成 |

| 活動時期 | 通年(欠員や増員に応じて随時) | 特定の時期に集中(経団連の指針等に影響) |

| 活動期間 | 短期(1~3ヶ月程度が一般的) | 長期(1年以上に及ぶことも) |

| 選考基準 | スキル、実績、専門性、即戦力性 | ポテンシャル、学習意欲、人柄、カルチャーフィット |

| 期待する役割 | 特定のポジションでの即時的な成果創出 | 長期的な育成による成長、組織文化の継承 |

① 採用する目的

中途採用の最大の目的は、「即戦力」の確保です。企業は特定のポジションで求められるスキルや経験を既にもつ人材を採用し、教育コストを最小限に抑えながら、迅速に事業へ貢献してもらうことを期待します。例えば、新規のWebサービスを立ち上げる際に、開発経験が豊富なエンジニアや、デジタルマーケティングに精通した担当者を中途で採用するのは、この典型例です。欠員補充や、特定のプロジェクトを推進するための専門家獲得が主な動機となります。

一方、新卒採用の主な目的は、「ポテンシャル」を秘めた人材の確保と長期的な育成です。社会人経験がない学生を対象とするため、現時点でのスキルよりも、学習意欲や成長可能性、人柄、自社の文化への適応性(カルチャーフィット)が重視されます。企業は、将来のリーダーや中核を担う人材を時間をかけて育て上げ、自社の文化や価値観を深く浸透させることを目指します。これは、組織の持続的な成長と文化の継承に不可欠な投資と位置づけられています。

② 採用活動の時期と期間

採用活動のタイミングも大きく異なります。中途採用は、企業のニーズに応じて通年で実施されるのが一般的です。事業計画の変更、突然の欠員など、予測が難しい事態にも柔軟に対応する必要があります。そのため、採用活動の期間も比較的短く、募集開始から内定まで1〜3ヶ月程度で完結するケースが多く見られます。候補者側も転職活動を並行して進めていることが多いため、スピーディーな選考プロセスが求められます。

対照的に、新卒採用は、経団連の就活ルールなどに影響され、特定の時期に活動が集中する傾向があります。会社説明会からエントリーシートの提出、複数回の面接、内定式といった一連のプロセスが計画的に組まれ、活動期間は1年以上に及ぶことも珍しくありません。企業は長期的な視点で多くの学生と接触し、将来を託せる人材をじっくりと見極めていきます。

③ 採用するときの基準

選考で重視する基準にも明確な差があります。中途採用では、候補者の「過去」と「現在」、つまり職務経歴や実績、保有スキルが最も重要な評価対象となります。履歴書や職務経歴書に記載された内容を基に、自社が求める業務を遂行できる能力があるかを判断します。面接では、具体的な成功体験や困難を乗り越えた経験、専門知識の深さなどを問う質問が多くなります。「何ができるか(Can)」が評価の中心です。

かたや新卒採用では、候補者の「未来」、つまりポテンシャルや将来性が評価の中心に置かれます。学生時代の経験(学業、サークル活動、アルバイトなど)を通して、その人の思考性、行動特性、コミュニケーション能力、ストレス耐性といったヒューマンスキルを見極めようとします。面接では、「なぜ当社なのか」「入社して何を成し遂げたいか」といった、「何をしたいか(Will)」や人柄(Character)を探る質問が中心となります。

④ 入社後に期待される役割

入社後に期待される役割も、両者で大きく異なります。中途採用者には、入社後すぐに特定のポジションで専門性を発揮し、具体的な成果を出すことが期待されます。多くの場合、明確なミッションが与えられ、短期間で業務にキャッチアップし、チームや事業に貢献することが求められます。周囲も「プロフェッショナル」として接するため、自律的に業務を推進する姿勢が不可欠です。

それに対して新卒入社者には、まず会社の文化や業務の基本を学ぶことが期待されます。入社後の数ヶ月から数年間は研修期間と位置づけられ、ビジネスマナーや基礎的な業務知識を習得します。その後、ジョブローテーションなどを通じて様々な部署を経験し、自らの適性を見つけながら、会社の中核人材として成長していくことが期待されます。組織の一員として成長し、長期的に貢献することがミッションとなります。

これらの違いを理解し、それぞれの採用活動において適切な戦略を立てることが、採用成功の鍵となります。

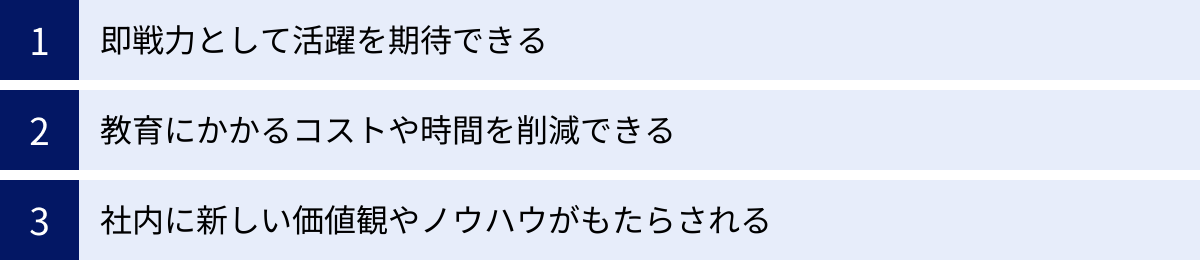

中途採用の3つのメリット

中途採用は、適切に活用することで企業に多くの恩恵をもたらします。ここでは、中途採用が持つ代表的な3つのメリットについて、具体的な視点から詳しく解説します。

① 即戦力として活躍を期待できる

中途採用の最大のメリットは、何と言っても「即戦力」となる人材を確保できる点にあります。特定の業務に必要なスキル、知識、そして実務経験を既に持っている人材を採用するため、入社後すぐに最前線で活躍してもらうことが可能です。

例えば、企業が新たにECサイト事業に参入しようとする場合を考えてみましょう。社内にECサイトの構築や運営ノウハウを持つ人材がいない場合、新卒社員を育成するには数年の時間が必要です。しかし、ECサイトのディレクションやWebマーケティングで実績を上げてきた人材を中途で採用すれば、事業計画の策定からサイト構築、集客戦略の立案までを迅速に進めることができます。これにより、事業の立ち上げスピードが格段に向上し、市場での機会損失を防ぐことにつながります。

また、即戦力人材は、単に与えられた業務をこなすだけではありません。前職で培った経験を基に、既存の業務プロセスにおける課題を発見し、改善提案を行うことも期待できます。彼らが持つ客観的な視点は、社内の「当たり前」を見直すきっかけとなり、業務効率化や生産性向上に貢献するケースも少なくありません。特定の分野における深い専門性を持つ人材は、その部署全体のスキルレベルを引き上げる触媒のような役割を果たすこともあります。

② 教育にかかるコストや時間を削減できる

新卒採用の場合、社会人としての基礎を教えるビジネスマナー研修から始まり、業界知識や自社製品に関する研修、OJT(On-the-Job Training)など、一人前に育てるまでに多大な時間とコストを要します。人事部門や現場の先輩社員は、研修の準備や指導に多くの工数を割かなければなりません。

一方、中途採用では、こうした基礎的な教育コストを大幅に削減できます。採用された人材は、基本的なビジネススキルや専門知識を既に習得しているため、研修は自社のルールやシステム、具体的な業務内容の説明など、必要最小限で済みます。これにより、人事部門や現場の負担が軽減され、本来のコア業務に集中できるというメリットも生まれます。

もちろん、中途採用者にも企業文化への適応や人間関係の構築をサポートする「オンボーディング」は不可欠ですが、新卒者に対する教育とは質・量ともに異なります。教育コストの削減は、特にリソースが限られている中小企業やスタートアップにとって大きな魅力と言えるでしょう。浮いた教育コストや時間を、より戦略的な分野への投資に回すことが可能になります。

③ 社内に新しい価値観やノウハウがもたらされる

同じ環境で長く働くメンバーで構成された組織は、安定している反面、思考や発想が同質化し、硬直化してしまうリスクをはらんでいます。いわゆる「組織の風通しが悪くなる」状態です。

中途採用は、こうした組織のマンネリ化を打破し、新たな風を吹き込む起爆剤となり得ます。異なる企業文化や業界で経験を積んできた人材は、自社にはない新しい価値観、視点、そして具体的な業務ノウハウを持っています。彼らが持ち込む異質な知識や経験は、既存の社員にとって大きな刺激となります。

例えば、これまで伝統的な営業手法に頼ってきた企業に、デジタルマーケティングを駆使した営業戦略に長けた人材が入社したとします。その人材がもたらすデータドリブンなアプローチや新しいツール活用法は、社内の営業スタイルを根本から変革するきっかけになるかもしれません。また、異なるバックグラウンドを持つ人材同士が議論を交わすことで、これまで思いつかなかったような革新的なアイデアが生まれることもあります。

このように、中途採用は組織のダイバーシティ(多様性)を高め、イノベーションを創出するための重要な手段です。外部の血を入れることで、組織は自己変革を促され、変化の激しい時代を勝ち抜くための柔軟性と創造性を手に入れることができるのです。

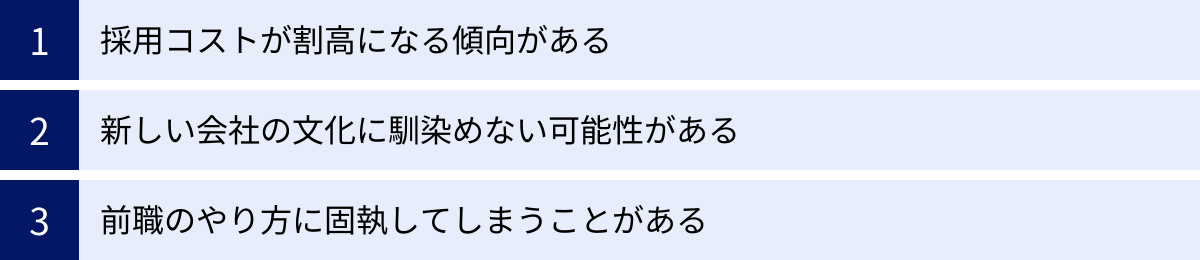

中途採用の3つのデメリット

中途採用は多くのメリットをもたらす一方で、見過ごすことのできないデメリットやリスクも存在します。これらの課題を事前に認識し、対策を講じることが、採用のミスマッチを防ぎ、成功確率を高める上で極めて重要です。

① 採用コストが割高になる傾向がある

一般的に、中途採用は新卒採用に比べて、一人当たりの採用コスト(採用単価)が高くなる傾向があります。これは、利用する採用手法に起因します。

中途採用では、求人広告サイトへの掲載料や、人材紹介会社(転職エージェント)への成功報酬が発生します。特に、専門性の高いポジションやハイクラス層を採用する場合に利用される人材紹介では、成功報酬として採用者の理論年収の30%〜35%程度を支払うのが一般的です。例えば、年収800万円の人材を採用した場合、240万円〜280万円ものコストが発生することになります。

株式会社リクルートの就職みらい研究所が発表した「就職白書2024」によると、2023年度の企業の採用コストは、中途採用者一人当たり平均108.5万円であったのに対し、新卒採用者一人当たり平均は99.7万円となっており、中途採用の方がコストが高いことがデータで示されています。(参照:株式会社リクルート 就職みらい研究所「就職白書2024」)

もちろん、これらのコストは即戦力人材を確保するための投資と考えることができます。しかし、採用活動が長期化したり、採用した人材が早期に退職してしまったりすると、このコストは大きな損失となりかねません。費用対効果を最大化するためには、採用計画を綿密に立て、ミスマッチのない採用を実現することが不可欠です。

② 新しい会社の文化に馴染めない可能性がある

中途採用者にとって、最も大きな壁の一つが「カルチャーフィット」の問題です。どれだけ高いスキルや豊富な経験を持っていても、新しい会社の文化や価値観、人間関係に馴染めなければ、その能力を十分に発揮することはできません。

企業には、それぞれ独自の「暗黙のルール」やコミュニケーションスタイル、意思決定のプロセスといった企業文化が存在します。長年その会社で働いてきた社員にとっては当たり前のことでも、外部から来た中途採用者にとっては理解しがたい「壁」と感じられることがあります。

例えば、

- コミュニケーションのスタイル: チャットツールでのフランクなやり取りが中心の会社と、対面での「報・連・相」を重んじる会社。

- 意思決定のプロセス: トップダウンで物事がスピーディに決まる会社と、ボトムアップで合意形成を重視する会社。

- 評価制度: 個人の成果を重視する実力主義の会社と、チームワークや協調性を評価する会社。

こうした文化の違いに適応できず、孤立感を深めてしまうと、パフォーマンスの低下や早期離職につながるリスクが高まります。この問題を避けるためには、選考段階で候補者の価値観や働き方の志向性を深く理解するとともに、自社の文化を包み隠さず正直に伝えることが重要です。また、入社後には、メンター制度の導入や定期的な1on1ミーティングの実施など、組織的に馴染めるようサポートする「オンボーディング」の仕組みが不可欠となります。

③ 前職のやり方に固執してしまうことがある

即戦力として期待される中途採用者ですが、その豊富な経験が裏目に出てしまうケースもあります。それが、前職での成功体験や仕事の進め方に固執してしまう問題です。

新しい環境では、たとえ同じ職種であっても、業務の進め方や使っているツール、関連部署との連携方法などが前職とは異なります。しかし、前職でのやり方で高い成果を上げてきた人ほど、「自分のやり方が一番効率的だ」という自負が強く、新しいやり方を受け入れることに抵抗を感じることがあります。

このような態度は、周囲の社員から「プライドが高い」「協調性がない」と見なされ、人間関係の悪化を招く原因となります。また、新しい環境のやり方を学ぼうとしない姿勢は、本人の成長を妨げるだけでなく、チーム全体の生産性を低下させることにもつながりかねません。

このリスクを低減するためには、面接の段階で候補者の「アンラーニング(学習棄却)」の能力、つまり、過去の成功体験に固執せず、新しい環境で学び直す柔軟性や素直さを見極めることが重要です。質問の工夫として、「これまでの経験と異なるやり方を求められた時、どう対応しますか?」といった問いかけが有効です。入社後も、なぜ自社がそのやり方を採用しているのか、その背景や理由を丁寧に説明し、納得感を持ってもらう努力が求められます。

中途採用を成功させるための8つのステップ

中途採用を成功させるには、行き当たりばったりの活動ではなく、戦略的かつ体系的なプロセスを踏むことが不可欠です。ここでは、採用計画の立案から入社後の定着支援まで、中途採用を成功に導くための8つのステップを具体的に解説します。

① 採用計画を立てる

採用活動は、全ての土台となる「計画」から始まります。ここでの計画の精度が、採用活動全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。

会社の経営戦略と採用を結びつける

採用は、単なる人員補充ではありません。「なぜ採用するのか?」という問いを、会社の経営戦略や事業計画と密接に結びつけて考えることが最も重要です。

- 「3年後の中期経営計画で、海外市場への進出を計画している。そのためには、海外でのビジネス経験が豊富な人材が必要だ。」

- 「来期の事業計画で、新規のSaaSプロダクトをリリースする。開発をリードできるプロダクトマネージャーと、市場に広めるためのマーケティング担当者が必要だ。」

このように、会社の未来像から逆算して、どのような人材が、いつまでに、何人必要なのかを明確にすることが採用計画の出発点となります。経営層や事業責任者を巻き込み、全社的なコンセンサスを形成することが不可欠です。

採用する人数やポジションを決定する

経営戦略との連携が取れたら、より具体的に採用する人数とポジション(職務)を決定します。この時、現場のニーズを正確にヒアリングすることが重要です。現場の管理職やチームメンバーに、「どのようなスキルを持つ人材が加われば、チームの課題が解決し、目標達成に近づくか」を具体的に聞き出しましょう。

例えば、「営業部門の強化」という漠然とした目的ではなく、「インサイドセールス部隊を立ち上げ、見込み客の育成を強化したい。そのため、SFA/CRMツールの運用経験があり、電話やメールでの顧客アプローチが得意な人材が2名必要」というレベルまで具体化します。

求める人物像(ペルソナ)を具体化する

採用ポジションが決まったら、次にそのポジションに最適な「求める人物像(ペルソナ)」を具体的に定義します。ペルソナを詳細に設定することで、採用関係者間での認識のズレを防ぎ、選考の精度を高めることができます。

ペルソナ設定では、以下の項目を明確にしましょう。

- スキル・経験(Must/Want):

- Must条件: これがなければ業務遂行が困難な、必須のスキルや経験。(例:法人営業経験3年以上、Pythonを用いた開発実務経験)

- Want条件: あれば尚良い、歓迎されるスキルや経験。(例:マネジメント経験、英語力ビジネスレベル)

- 資格: 業務上必要な資格。(例:日商簿記2級以上)

- 行動特性・価値観(カルチャーフィット):

- 自社の文化に合う人物か。(例:チームワークを重視する、自律的に行動できる、変化を楽しめる)

- どのような志向性を持つ人が活躍しやすいか。

ペルソナを具体化することで、求人票の作成や面接での質問設計が格段にしやすくなります。

採用活動のスケジュールを設定する

最後に、採用活動全体のスケジュールを策定します。募集開始から入社日までを逆算し、各ステップ(募集、書類選考、面接、内定、入社手続き)にどれくらいの期間をかけるかを計画します。

中途採用はスピードが命です。優秀な候補者ほど、複数の企業からアプローチを受けています。選考プロセスが長引くと、他社に決められてしまうリスクが高まります。募集開始から内定出しまでを1〜2ヶ月以内に収めることを目標に、現実的なスケジュールを立てましょう。

② 採用手法を選ぶ

採用計画で定めたペルソナに効率的にアプローチするため、最適な採用手法を選択します。各手法には特徴があり、ターゲットや予算に応じて組み合わせることが効果的です。

| 採用手法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 求人サイト | 幅広い層にアプローチ可能。待ちの採用。 | 応募者を集めやすい。比較的安価。 | 応募者の質にばらつき。 |

| 人材紹介 | エージェントが候補者を紹介。成功報酬型。 | 質の高い候補者に会える。工数削減。 | コストが高い。 |

| ダイレクトリクルーティング | 企業から候補者に直接アプローチ。攻めの採用。 | 潜在層にアプローチ可能。ミスマッチが少ない。 | 運用工数がかかる。 |

| リファラル採用 | 社員からの紹介。 | コストが低い。定着率が高い。 | 人間関係のしがらみ。母集団形成に限界。 |

| 自社採用サイト | 企業の魅力を自由に発信。 | ブランディング効果。採用コスト削減。 | 集客が難しい。 |

ペルソナがどこにいるのかを考え、最も接触しやすい手法を選ぶことが重要です。例えば、若手〜中堅層を広く募集したいなら「求人サイト」、専門職や管理職を探すなら「人材紹介」や「ダイレクトリクルーティング」が適しています。

③ 募集活動で候補者を集める

採用手法が決まったら、いよいよ候補者を集める「母集団形成」のフェーズに入ります。

候補者の心に響く求人票を作成する

求人票は、候補者が企業に興味を持つ最初の接点です。単なる業務内容の羅列ではなく、「この会社で働くと、どのような未来が待っているのか」を想像させるような魅力的な内容にすることが重要です。

- 仕事の魅力: 担当する業務のやりがい、裁量の大きさ、身につくスキルなどを具体的に記述する。

- 会社の魅力: 事業の将来性、独自の文化、働きやすさ(福利厚生、リモートワーク制度など)をアピールする。

- 求める人物像: ペルソナを基に、「こんな方と一緒に働きたい」というメッセージを明確に伝える。

- ネガティブな情報も正直に: 厳しい側面(例:繁忙期の残業)も正直に伝えることで、入社後のギャップを防ぎ、誠実な印象を与える。

スカウトメールで積極的にアプローチする

ダイレクトリクルーティングを行う場合、スカウトメールの質が返信率を大きく左右します。テンプレートの一斉送信ではなく、候補者一人ひとりのプロフィールを読み込み、なぜその人に興味を持ったのかを具体的に伝える「特別感」のあるメールを送りましょう。

「あなたの〇〇というご経験が、当社の△△という課題を解決する上で非常に魅力的だと感じました。」といったように、パーソナライズされたメッセージが候補者の心に響きます。

④ 書類で選考する

集まった応募書類を基に、面接に進んでもらう候補者を選びます。

社内で選考基準を統一しておく

書類選考を行う前に、採用関係者(人事、現場責任者など)の間で選考基準を明確にすり合わせておくことが不可欠です。ペルソナ設定で決めた「Must/Want条件」を基に、具体的な評価項目と基準を定めたチェックシートを用意すると良いでしょう。これにより、担当者による評価のブレを防ぎ、客観的で公平な選考ができます。

スピーディーな連絡を心がける

書類選考の結果は、応募から1週間以内に連絡するのが理想です。優秀な候補者は、同時に複数の企業の選考を受けています。連絡が遅いと、「この会社は自分に興味がないのかもしれない」「選考プロセスが遅い会社だ」と判断され、志望度が下がってしまいます。迅速な対応が、候補者のエンゲージメントを維持する鍵です。

⑤ 面接を実施する

面接は、企業が候補者を見極める場であると同時に、候補者が企業を見極める場でもあります。双方にとって有益な時間にするための工夫が必要です。

面接官ごとに質問や評価の役割を分担する

複数回の面接を行う場合、各回で目的と役割を明確に分担しましょう。

- 一次面接(人事担当者など): 人柄、コミュニケーション能力、基本的な経歴の確認、自社への興味度の確認。

- 二次面接(現場の管理職・メンバー): 専門スキル、実務能力、チームへのフィット感の確認。

- 最終面接(役員・社長): 経営理念やビジョンへの共感度、長期的なキャリアプラン、入社意欲の最終確認。

役割分担をすることで、多角的な視点から候補者を評価でき、質問の重複も避けられます。

面接官向けのトレーニングを行う

面接官のスキルは、面接の質を大きく左右します。候補者の本音を引き出す質問力、自社の魅力を伝えるプレゼン能力、そして評価のブレをなくすための基準の理解など、面接官には多くのスキルが求められます。面接官向けのトレーニング(面接官トレーニング)を実施し、全社的に面接の質を標準化・向上させることが重要です。

候補者の入社意欲を高める工夫をする

面接は「選考」の場であると同時に、「魅力づけ(アトラクト)」の場でもあります。候補者が「この会社で働きたい」と思えるような体験を提供しましょう。

- 逆質問の時間を十分に確保する: 候補者の疑問や不安を解消する。

- 現場社員との座談会を設定する: リアルな働き方や雰囲気を伝える。

- 面接官が候補者のキャリアに真摯に向き合う: 一方的な質問だけでなく、キャリア相談に乗るような姿勢で接する。

⑥ 内定を出し、条件を伝える

選考の結果、採用したい候補者が決まったら、内定(オファー)を出します。

内定の連絡はできるだけ早く行う

最終面接から3営業日以内を目安に、まずは電話で内定の旨を伝えるのが一般的です。候補者が最も入社意欲が高まっているタイミングを逃さないことが重要です。感謝の気持ちとともに、高く評価した点を具体的に伝えることで、候補者の喜びと入社意欲をさらに高めることができます。

給与や待遇などの条件は書面で明確に提示する

電話での連絡後、速やかに「内定通知書」および「労働条件通知書」を書面(またはPDF)で送付します。給与、役職、勤務地、勤務時間、休日、福利厚生などの労働条件を曖昧さなく、明確に記載することが後のトラブルを防ぐために不可欠です。

⑦ 入社に向けた手続きを進める

内定承諾を得たら、入社に向けた事務手続きを進めます。

必要な書類を漏れなく案内する

雇用契約書、年金手帳、雇用保険被保険者証、源泉徴収票など、入社にあたって必要な書類をリスト化し、候補者に漏れなく案内します。提出期限や方法も分かりやすく伝え、スムーズな手続きをサポートしましょう。

⑧ 入社後の定着を支援する(オンボーディング)

採用活動は、入社が決まったら終わりではありません。入社した人材が早期に組織に馴染み、活躍できる状態になるまでを支援する「オンボーディング」こそが、採用成功の最後の鍵を握ります。

内定期間中から丁寧なフォローを行う

内定から入社までの期間が空く場合、候補者は不安を感じやすいものです(内定ブルー)。定期的な連絡、懇親会への招待、社内報の送付など、内定期間中からコミュニケーションを取り続け、歓迎している姿勢を示すことが重要です。

入社後の受け入れ体制を整えておく

入社初日に向けて、PCやデスクの準備、アカウントの発行などを済ませておきます。また、メンターや教育担当者を決め、入社後の業務内容や研修スケジュールを明確にしておくことも不可欠です。「歓迎されている」という実感は、新入社員のエンゲージメントを大きく高めます。入社後1ヶ月、3ヶ月といったタイミングで定期的な面談を設定し、困っていることがないかヒアリングするなど、継続的なサポート体制を構築しましょう。

【手法別】おすすめの中途採用サービス

中途採用を成功させるためには、自社の採用ターゲットや目的に合った採用手法・サービスを選ぶことが極めて重要です。ここでは、代表的な採用手法ごとにおすすめのサービスを紹介し、その特徴を解説します。

求人サイト

求人サイトは、多くの転職希望者に情報を届けられるため、幅広い層からの応募が期待できる「待ち」の採用手法です。

リクナビNEXT

日本最大級の会員数を誇る、株式会社リクルートが運営する転職サイトです。圧倒的な知名度とブランド力により、若手からベテランまで、あらゆる業種・職種の転職希望者が登録しています。豊富な求人情報の中から、レコメンド機能やスカウト機能によって候補者とのマッチング精度を高める工夫がされています。幅広い層にアプローチしたい場合に、まず検討すべき選択肢の一つです。(参照:リクナビNEXT公式サイト)

doda

パーソルキャリア株式会社が運営する、求人情報サービスと転職エージェントサービスを同一ブランドで展開している点が最大の特徴です。求人広告を掲載するだけでなく、登録者のデータベースからスカウトを送ることも可能。専門スタッフによる求人原稿作成サポートなど、企業側の支援体制も充実しています。多様な採用ニーズにワンストップで応えられる利便性の高さが魅力です。(参照:doda公式サイト)

マイナビ転職

株式会社マイナビが運営する転職サイトで、特に20代〜30代の若手・中堅層の登録者が多いことで知られています。全国各地域に拠点を持ち、地方の求人情報も豊富なため、Uターン・Iターン転職を希望する層にも強い影響力を持っています。ITエンジニアや女性の転職といった特定のターゲットに特化した専門サイトも展開しており、目的に応じて使い分けが可能です。(参照:マイナビ転職公式サイト)

人材紹介(転職エージェント)

人材紹介は、専門のキャリアアドバイザーが企業の求める人材要件に合った候補者を探し出し、紹介してくれるサービスです。成功報酬型が多く、採用が決定するまで費用が発生しないのが一般的です。

リクルートエージェント

株式会社リクルートが運営する、業界最大手の人材紹介サービスです。長年の実績とネットワークにより、他のサービスにはない「非公開求人」を多数保有しており、優秀な転職希望者が集まりやすいのが特徴です。各業界に精通したキャリアアドバイザーが、企業の課題やニーズを深くヒアリングした上で、最適な人材を提案してくれます。質の高いマッチングを求める場合に非常に有効です。

(参照:リクルートエージェント公式サイト)

dodaエージェントサービス

求人サイトとしても知られるdodaの人材紹介サービスです。キャリアアドバイザーによる手厚いサポートに定評があり、求職者一人ひとりと丁寧なカウンセリングを行うことで、スキルだけでなく価値観や志向性も考慮したマッチングを実現します。企業に対しても、採用市場の動向や競合の情報提供など、採用成功に向けた多角的な支援を提供してくれます。(参照:doda公式サイト)

マイナビAGENT

株式会社マイナビが運営する人材紹介サービスです。中小企業の採用支援にも力を入れている点が特徴で、大手だけでなく、様々な規模の企業のニーズに対応しています。各業界の専門知識を持つキャリアアドバイザーが、企業と求職者の双方にとってベストなマッチングを目指します。特に若手層の採用に強みを持っています。(参照:マイナビAGENT公式サイト)

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業が自ら候補者データベースにアクセスし、求める人材に直接アプローチする「攻め」の採用手法です。転職市場には出てきていない「転職潜在層」にもアプローチできるのが大きなメリットです。

ビズリーチ

株式会社ビズリーチが運営する、ハイクラス人材に特化した会員制のダイレクトリクルーティングサービスです。経営幹部や管理職、専門職など、即戦力となる優秀な人材が多数登録しています。企業は登録者の職務経歴書を見て、直接スカウトを送ることができます。年収や役職の高いポジションの採用において、高い効果を発揮します。(参照:ビズリーチ公式サイト)

Wantedly

ウォンテッドリー株式会社が運営する、「共感」で会社と人をつなぐことをコンセプトにしたビジネスSNSです。給与や待遇といった条件面ではなく、企業のビジョンやミッション、働く人の想いなどを発信し、それに共感した候補者とつながることができます。特にスタートアップやベンチャー企業での利用が多く、カルチャーフィットを重視した採用に適しています。(参照:Wantedly公式サイト)

Microsoft社が運営する、世界最大級のビジネス特化型SNSです。世界中のプロフェッショナルが実名で自身の経歴やスキルを公開しており、グローバルな人材ネットワークを構築しています。外資系企業や日系企業の海外拠点での採用、特定の専門分野を持つニッチな人材を探す際に非常に強力なツールとなります。(参照:LinkedIn公式サイト)

リファラル採用

社員や元社員に、知人や友人を紹介してもらう採用手法です。紹介者を通じて、候補者は企業のリアルな情報を得られるため、入社後のミスマッチが起こりにくく、定着率が高い傾向があります。採用コストを大幅に抑えられる点も大きなメリットです。ただし、紹介に頼るため、母集団の規模や多様性を確保しにくいという側面もあります。

自社の採用サイト

オウンドメディアリクルーティングとも呼ばれ、自社で採用専門のWebサイトを構築・運営する手法です。求人サイトのフォーマットに縛られることなく、自社の魅力やビジョン、社員インタビュー、働き方などを自由に発信できます。企業のブランディングにもつながり、自社に強い興味を持つ候補者からの応募が期待できます。一方で、サイトへの集客(SEO対策やWeb広告など)を自社で行う必要があります。

ハローワーク

国(厚生労働省)が運営する公共職業安定所です。完全無料で求人を掲載できるため、採用コストをかけられない企業にとっては重要な選択肢となります。地域に密着しており、地元の求職者からの応募が見込めます。ただし、利用者は多岐にわたるため、専門性の高い職種のマッチングは難しい場合もあります。

中途採用でよくある4つの課題と解決策

中途採用はメリットが多い一方で、多くの企業が様々な課題に直面します。ここでは、代表的な4つの課題とその具体的な解決策について解説します。これらの課題を事前に理解し、対策を準備しておくことが採用成功の鍵となります。

① 応募がなかなか集まらない

【課題】

求人票を公開したものの、期待していたほどの応募が集まらない、あるいは全く応募がないという状況は、多くの採用担当者が経験する悩みです。原因としては、求人内容の魅力不足、ターゲット層へのアプローチ不足、企業自体の知名度の低さなどが考えられます。

【解決策】

- 求人票の徹底的な見直し: 応募が集まらない最大の原因は、求人票に魅力がないことです。単なる業務内容の羅列になっていないか確認しましょう。「この仕事を通じて何が得られるのか(スキル、キャリアパス)」「この会社で働くことのやりがい(事業の社会貢献性、独自の文化)」といった、候補者の心に響く「提供価値」を具体的に記述することが重要です。現場社員にヒアリングし、仕事のリアルな魅力を盛り込みましょう。

- 採用手法の多様化: 一つの求人サイトだけに頼っていませんか? ターゲットとするペルソナが利用していそうな他の求人サイトや、転職エージェント、ダイレクトリクルーティングなど、複数のチャネルを組み合わせてアプローチの幅を広げることを検討しましょう。

- 情報発信の強化: 企業の知名度が低い場合は、候補者が応募をためらう一因になります。自社の採用サイトやブログ、SNSなどを活用し、会社の雰囲気や社員の働きぶり、事業の将来性などを積極的に発信しましょう。候補者は応募前に必ず企業情報を検索します。その際にポジティブな情報に触れることができれば、応募へのハードルは大きく下がります。

② 求める条件に合う人材からの応募がない

【課題】

応募数はある程度確保できているものの、書類選考でほとんどの候補者が求めるスキルや経験(Must条件)を満たしておらず、面接に進める人がいない、というケースです。これは、採用ターゲットと実際にアプローチできている層にズレが生じていることを示しています。

【解決策】

- ペルソナと求人内容の再設定: まず、設定した「求める人物像(ペルソナ)」が現実的かを見直します。市場に存在しないような、あまりにハイスペックな「スーパーマン」を求めていないでしょうか。市場の動向を踏まえ、Must条件とWant条件を改めて整理し、必要であれば条件を緩和することも検討します。その上で、求人票の「求める人物像」の欄に、誰に読んでほしいのかをより具体的に、明確に記載します。

- ターゲットに特化した採用手法の活用: 幅広い層が利用する総合型の求人サイトでは、ターゲットを絞り込むのが難しい場合があります。専門職であれば専門職に特化した求人サイトや転職エージェント、ハイクラス層であればダイレクトリクルーティングサービスなど、ターゲットが集中しているプラットフォームを活用することで、ミスマッチを減らすことができます。

- カジュアル面談の導入: 正式な選考の前に、まずはお互いを知るための「カジュアル面談」を設定するのも有効です。これにより、企業側は候補者のスキルや人柄を早期に見極めることができ、候補者側も企業の理解を深めることができます。「まずは話を聞いてみませんか?」というスタンスは、応募への心理的ハードルを下げ、潜在的な優秀層との接点を増やす効果があります。

③ 選考の途中で辞退されてしまう

【課題】

書類選考を通過し、面接も順調に進んでいたはずの候補者から、突然「選考を辞退します」という連絡が来るケースです。優秀な候補者であるほど、この問題は起こりがちです。

【解決策】

- 選考プロセスのスピードアップ: 中途採用の候補者は、複数の企業を同時に受けていることがほとんどです。書類選考の合否連絡に1週間以上かかったり、面接から次の面接までの間隔が空きすぎたりすると、「この会社は自分への関心が低い」と判断され、志望度が下がってしまいます。応募から内定までの期間を1ヶ月以内にするなど、目標を設定し、スピーディーな対応を徹底しましょう。

- 候補者体験(Candidate Experience)の向上: 面接は「選考」の場であると同時に、候補者の入社意欲を高める「魅力づけ」の場です。高圧的な態度の面接官、同じ質問の繰り返し、会社のネガティブな雰囲気などは、候補者の心象を著しく悪化させます。面接官トレーニングを実施し、候補者に敬意を払い、有益な情報を提供できるような質の高い面接を心がけましょう。

- こまめなコミュニケーション: 選考の合間にも、メールなどでフォローを入れることが有効です。次の面接の日程調整の連絡だけでなく、「〇〇様のご経験について、面接官も大変期待しております」といった一言を添えるだけで、候補者は「自分は歓迎されている」と感じ、エンゲージメントが高まります。

④ 内定を出しても辞退されてしまう

【課題】

時間と労力をかけて選考を進め、ようやく「この人だ」という候補者に内定を出したにもかかわらず、辞退されてしまうのは、企業にとって大きな痛手です。これは、最終的な意思決定の段階で、他社に魅力を感じた、あるいは自社に何らかの不安要素を感じたことが原因です。

【解決策】

- オファー面談の実施: 内定通知書を渡すだけでなく、条件や期待する役割について改めて話し合う「オファー面談」の場を設けることを強く推奨します。この場で、給与や待遇面だけでなく、入社後の具体的なミッション、キャリアパス、そして候補者が懸念している点などを率直に話し合います。疑問や不安を解消し、入社への意思を固めてもらうための最後のクロージングの場です。

- 内定者フォローの徹底: 内定承諾後から入社日までの期間、候補者の気持ちが揺らぐことがあります(内定ブルー)。この期間、放置せずに定期的なコミュニケーションを取り続けることが重要です。現場の社員との懇親会を設定したり、社内報を送付したり、メンターとなる社員を紹介したりすることで、「仲間」として迎え入れる姿勢を示し、入社への期待感を高めます。

- 辞退理由の分析と次回への活用: 残念ながら辞退されてしまった場合は、可能であればその理由を丁寧にヒアリングしましょう。「他社の〇〇という条件が魅力的だった」「〇〇の点に不安を感じた」といったフィードバックは、自社の採用活動における弱点を可視化する貴重なデータです。その分析結果を次回の採用計画や選考プロセスの改善に活かすことで、同じ失敗を繰り返すのを防ぎます。

中途採用に関するよくある質問

ここでは、中途採用を進める上で、多くの採用担当者が抱く疑問についてQ&A形式で解説します。

中途採用にかかる費用はどのくらい?

中途採用にかかる費用(採用コスト)は、利用する採用手法や採用する職種・ポジションによって大きく変動します。一般的に、採用コストは「外部コスト」と「内部コスト」の合計で算出されます。

- 外部コスト: 求人広告の掲載料、人材紹介会社への成功報酬、採用イベントへの出展料など、社外のサービスを利用するために支払う費用です。

- 求人広告: 掲載するサイトやプランによりますが、数万円から百万円以上と幅広いです。

- 人材紹介: 最もコストが高くなる傾向があり、採用決定者の理論年収の30%~35%が相場です。年収600万円の人材なら、180万円~210万円程度の費用が発生します。

- ダイレクトリクルーティング: サービスの利用料(年間数十万円~数百万円)+運用工数がかかります。

- 内部コスト: 採用担当者や面接官の人件費、採用活動に伴う諸経費(交通費、通信費など)といった、社内で発生する費用です。

株式会社リクルートの就職みらい研究所が公表した「就職白書2024」によると、2023年度における中途採用者一人あたりの平均採用コストは108.5万円というデータがあります。ただし、これはあくまで平均値であり、ハイクラス人材の採用では数百万円に上ることも珍しくありません。自社の予算と採用目標に合わせて、最適な手法を選択し、費用対効果を意識することが重要です。(参照:株式会社リクルート 就職みらい研究所「就職白書2024」)

募集から採用までにかかる期間の目安は?

中途採用の募集開始から候補者が入社するまでの期間は、一般的に2ヶ月から3ヶ月程度が目安とされています。しかし、これも職種や企業の選考スピードによって大きく異なります。

内訳としては、以下のような流れが一般的です。

- 募集・応募期間: 2週間~1ヶ月

- 書類選考: 応募から1週間以内

- 面接(1~3回): 2週間~1ヶ月

- 内定・条件交渉: 1週間

- 内定承諾から入社まで: 1ヶ月~2ヶ月(候補者の退職交渉や引継ぎ期間による)

特に優秀な人材は、複数の企業からアプローチを受けているため、選考プロセスが遅いと他社に流れてしまう可能性が高まります。企業側でコントロールできる「募集開始から内定出しまで」の期間は、1ヶ月~1.5ヶ月程度を目標に設定し、スピーディーに進めることが採用成功の鍵となります。候補者の応募から各選考ステップの結果通知までを3営業日以内に行うなど、社内でルールを設けるのも効果的です。

中途採用の面接では何を確認すべき?

中途採用の面接は、新卒採用とは異なり、候補者の「即戦力性」と「カルチャーフィット」を短時間で見極める必要があります。確認すべきポイントは、大きく以下の3つに分けられます。

- スキル・経験(Can):何ができるか

- 職務遂行能力: 職務経歴書に書かれている実績やスキルについて、具体的なエピソードを深掘りします。「〇〇というプロジェクトで、どのような役割を果たし、どのような成果を出しましたか?」といった質問で、再現性のあるスキルかどうかを確認します。

- 専門知識: ポジションに必要な専門知識の深さを確認します。専門的な質問や、業界の最新動向に関する見解を問うのも有効です。

- 意欲・志向性(Will):何をしたいか

- 転職理由: なぜ現職(前職)を辞めようと思ったのか。その理由がネガティブなもの(不満)だけでなく、ポジティブなもの(挑戦したいこと)であるかを確認します。

- 志望動機: 数ある企業の中から、なぜ自社を選んだのか。自社の事業内容やビジョンに共感しているか、入社して何を実現したいのかを確認します。

- キャリアプラン: 今後、どのように成長していきたいと考えているか。そのキャリアプランが自社で実現可能か、双方にとってミスマッチがないかを確認します。

- 人柄・価値観(Culture Fit):自社に合うか

- コミュニケーションスタイル: チームで働く上で、どのようなコミュニケーションを好むか、または得意とするか。

- 価値観: 仕事において何を大切にしているか(安定、成長、挑戦、社会貢献など)。それが自社の文化や価値観と合致しているか。

- ストレス耐性・柔軟性: 困難な状況や予期せぬ変化にどう対応してきたか。過去の経験から、ストレスへの対処法や新しい環境への適応能力を見極めます。

これらの要素を、一次面接、二次面接、最終面接といった各フェーズで役割分担しながら、多角的に評価していくことが、ミスマッチのない採用につながります。

まとめ

本記事では、中途採用を成功させるための具体的な流れを8つのステップに分けて、各段階で押さえるべきコツや注意点を網羅的に解説しました。

中途採用は、「即戦力人材の確保」「教育コストの削減」「組織の活性化」といった多くのメリットを企業にもたらす一方で、「採用コストの高さ」「カルチャーフィットの問題」といったデメリットも存在します。これらの特性を深く理解した上で、戦略的に採用活動を進めることが不可欠です。

成功の鍵を握るのは、以下の8つのステップからなる体系的なプロセスです。

- 採用計画: 経営戦略と連動させ、求める人物像(ペルソナ)を明確にする。

- 採用手法の選択: ペルソナに最適なアプローチ方法を選ぶ。

- 募集活動: 候補者の心に響く求人票を作成し、積極的にアプローチする。

- 書類選考: 統一された基準で、スピーディーに行う。

- 面接: 候補者のスキルとカルチャーフィットを見極め、同時に自社の魅力を伝える。

- 内定・条件提示: 迅速な連絡と書面での明確な条件提示を徹底する。

- 入社手続き: スムーズな手続きをサポートする。

- オンボーディング: 入社後の定着と早期活躍を組織的に支援する。

中途採用の成功とは、単に人材を採用することではなく、採用した人材が組織に定着し、その能力を最大限に発揮して事業に貢献してくれる状態を実現することです。そのためには、採用計画から入社後のオンボーディングまで、一貫した思想のもとで丁寧なコミュニケーションを積み重ね、候補者一人ひとりと真摯に向き合う姿勢が求められます。

本記事で解説したステップとポイントを参考に、自社の採用活動を見直し、改善していくことで、企業の成長を牽引する優秀な人材との出会いを実現させましょう。