新しい仲間を組織に迎え入れる際、多くの企業が「新人研修」を実施します。しかし、研修が終わった途端に新入社員が孤立してしまったり、早期に離職してしまったりするケースは少なくありません。このような課題を解決し、新入社員がスムーズに組織に溶け込み、早期に能力を発揮できるようにするための包括的な取り組みが「オンボーディング」です。

本記事では、オンボーディングの基本的な定義から、なぜ今これほど注目されているのかという社会的背景、具体的な進め方のステップ、そして成功に導くためのポイントまでを網羅的に解説します。新入社員の定着と育成に課題を感じている人事担当者やマネージャーの方は、ぜひ参考にしてください。

目次

オンボーディングとは

オンボーディング(Onboarding)とは、直訳すると「船や飛行機に乗り込む」という意味の言葉です。人事領域においては、新しく組織に加わった人材が、スムーズに環境に慣れ、組織の一員として定着し、本来の能力を早期に発揮して活躍できるようになるまでの一連の教育・支援プロセスを指します。

多くの人が「オンボーディング=新人研修」と捉えがちですが、その範囲はもっと広く、長期的です。新人研修が主に業務知識やスキルをインプットする短期的な「点」の施策であるのに対し、オンボーディングは入社前から始まり、場合によっては入社後1年程度続く、継続的な「線」のプロセスです。

オンボーディングの目的は、単に業務を教えることだけではありません。具体的には、以下のような多岐にわたる要素が含まれます。

- 業務の適応: 担当業務に必要なスキルや知識の習得、業務フローの理解。

- 文化の適応: 企業の理念やビジョン、価値観、行動規範、暗黙のルールなどへの理解と共感。

- 人間関係の適応: 上司や同僚、他部署のメンバーとの良好な関係構築。

- 環境の適応: 社内ツールやシステム、オフィス環境、各種制度への習熟。

これらの要素を統合的にサポートすることで、新入社員は「この会社で働き続けたい」「この組織に貢献したい」というエンゲージメントを高め、自律的に行動できる人材へと成長していきます。つまり、オンボーディングは、新入社員を単なる「労働力」としてではなく、「組織を共に創っていく仲間」として迎え入れるための、戦略的な人材育成の仕組みなのです。

OJTとの違い

オンボーディングと混同されやすい概念に「OJT(On-the-Job Training)」があります。OJTは、実務を通して業務に必要なスキルや知識を指導する育成手法であり、オンボーディングを構成する非常に重要な要素の一つです。しかし、両者は目的や範囲において明確な違いがあります。

| 項目 | オンボーディング | OJT (On-the-Job Training) |

|---|---|---|

| 目的 | 新入社員の早期戦力化と組織への定着促進(総合的) | 特定の業務遂行に必要なスキル・知識の習得(限定的) |

| 期間 | 入社前から入社後数ヶ月〜1年程度(長期的) | 配属後、特定の業務を覚えるまで(短期的・中期的) |

| 内容 | 業務スキル、企業文化、人間関係、価値観の共有など多岐にわたる | 実務を通じた業務指導が中心 |

| 関わる人 | 人事、経営層、配属先上司・同僚、メンターなど全社的 | 主に配属先の上司や先輩(トレーナー) |

| 位置づけ | OJTを含む、新入社員を支援する包括的なプログラム | オンボーディング施策の一部 |

最も大きな違いは、その目的とスコープ(範囲)です。

OJTの主目的は、あくまで「業務遂行能力の向上」にあります。トレーナーとなる先輩社員が、実際の仕事を進めながら、具体的な手順やノウハウを教えます。その焦点は「How(どのようにやるか)」に置かれがちです。

一方、オンボーディングの目的はより包括的です。業務スキルの習得はもちろんのこと、「組織への適応」という側面を非常に重視します。これには、企業文化やビジョンへの共感、人間関係の構築、社内での立ち回り方といった、ソフト面でのサポートが含まれます。なぜこの仕事をするのか(Why)、誰と協力するのか(Who)、会社はどこへ向かっているのか(Where)といった、より広い視野を新入社員に提供します。

期間についても、OJTは特定の業務が一通りできるようになるまで(例えば3ヶ月〜半年)で一区切りとなることが多いですが、オンボーディングは新入社員が組織の一員として完全に自律し、安心して働ける状態になるまで、1年以上にわたって継続されることも珍しくありません。

関わる人も異なります。OJTは主に配属先の直属の上司や先輩社員が担当しますが、オンボーディングは人事部が全体のプログラムを設計・管理し、経営層からのメッセージ発信、他部署を巻き込んだ交流会、メンター制度など、会社全体で新入社員を支える体制を構築します。

結論として、OJTはオンボーディングという大きな傘の中にある、極めて重要な一つの戦術と理解するのが適切です。効果的なOJTなくしてオンボーディングの成功はありませんが、OJTだけでは新入社員が抱える組織適応に関する多くの課題を解決することは難しいのです。両者の違いを正しく理解し、OJTをオンボーディングの全体計画の中に戦略的に位置づけることが、新入社員の定着と即戦力化を実現する鍵となります。

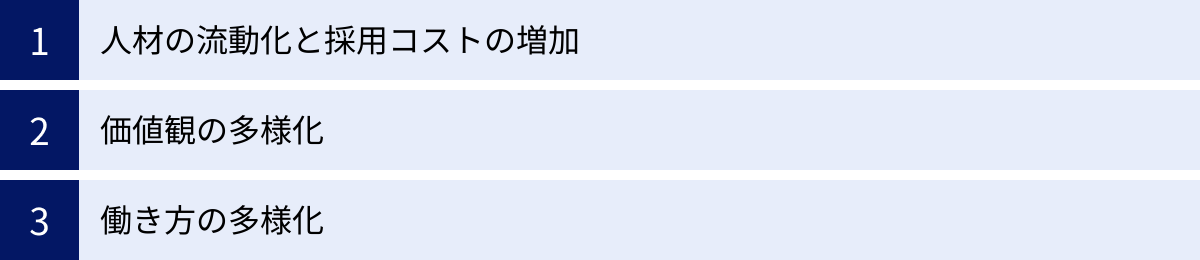

オンボーディングが注目される背景

近年、「オンボーディング」という言葉を耳にする機会が急激に増えました。なぜ今、多くの企業がこの取り組みに注目し、力を入れ始めているのでしょうか。その背景には、現代の日本社会が抱える「人材」「価値観」「働き方」という3つの大きな変化が深く関わっています。

人材の流動化と採用コストの増加

第一に、終身雇用制度が実質的に崩壊し、人材の流動化が加速していることが挙げられます。かつてのように、一度入社すれば定年まで勤め上げるというキャリアパスは一般的ではなくなり、より良い条件や自己実現の機会を求めて転職することは当たり前の選択肢となりました。

この人材流動化は、企業にとって二つの大きな課題をもたらします。一つは「採用競争の激化」です。少子高齢化による労働力人口の減少も相まって、優秀な人材の獲得はますます困難になっています。もう一つは「採用コストの増大」です。求人広告費、人材紹介会社への成功報酬、採用担当者の人件費、選考プロセスにかかる時間など、一人の人材を採用するためにかかるコストは年々上昇傾向にあります。

このような状況で、多大なコストと労力をかけて採用した人材が、入社後すぐに「思っていたのと違った」「会社に馴染めない」といった理由で離職してしまっては、企業にとって計り知れない損失です。採用コストが丸々無駄になるだけでなく、離職者が出た部署の士気低下、欠員補充のための再採用コストの発生など、負の連鎖を引き起こしかねません。

だからこそ、採用した人材を確実に組織に定着させ、早期に活躍してもらうための「守りの施策」として、オンボーディングの重要性が高まっているのです。これはもはや単なる人事施策ではなく、企業の持続的な成長を支えるための経営戦略の一環と位置づけられています。

価値観の多様化

第二に、働く人々の価値観が大きく変化し、多様化していることが挙げられます。特に、ミレニアル世代(1980年代〜1990年代半ば生まれ)やZ世代(1990年代後半〜2010年代序盤生まれ)と呼ばれる若い世代は、仕事に対して上の世代とは異なる価値観を持つ傾向があります。

彼らは、給与や役職といった金銭的・地位的な報酬だけでなく、「仕事を通じた自己成長」「社会への貢献実感」「良好な人間関係」「ワークライフバランス」といった非金銭的な報酬を強く重視します。自分の価値観に合わない、あるいは成長が実感できないと感じれば、ためらわずに次のキャリアを選択します。

また、「心理的安全性」への関心も高まっています。心理的安全性とは、「この組織では、自分の意見や素朴な疑問を安心して口にできる」「失敗しても非難されるのではなく、学びの機会として捉えてもらえる」と感じられる状態のことです。特に、まだ組織の文化や人間関係を把握しきれていない新入社員にとって、この心理的安全性が確保されているかどうかは、組織への信頼感や帰属意識を形成する上で極めて重要です。

こうした価値観の多様化に対応するためには、従来の一方的な指示命令型のマネジメントや、画一的な新人研修だけでは不十分です。一人ひとりの価値観を尊重し、対話を通じて相互理解を深め、安心して自己開示できる環境を意図的に作り出す必要があります。オンボーディングは、まさにこの役割を担う最適なプロセスです。入社初期の段階で丁寧なコミュニケーションを重ね、新入社員が心理的安全性を感じられる基盤を築くことが、彼らのエンゲージメントを高め、長期的な活躍へと繋がります。

働き方の多様化

第三の背景として、リモートワーク(テレワーク)の急速な普及に代表される、働き方の多様化が挙げられます。かつては毎日同じオフィスに出社し、顔を合わせて仕事をするのが当たり前でした。しかし、現在では在宅勤務やハイブリッド勤務など、働く場所や時間が柔軟になっています。

この変化は多くのメリットをもたらした一方で、新入社員の育成においては新たな課題を生み出しました。オフィスにいれば自然に発生していた偶発的なコミュニケーション(雑談や、隣の席の先輩に「ちょっといいですか?」と聞くなど)の機会が激減したのです。

これにより、新入社員は以下のような困難に直面しやすくなりました。

- 孤立感: 誰が何をしているのか分かりにくく、気軽に相談できる相手もいないため、孤独や不安を感じやすい。

- 文化の伝承不足: オフィスに漂う空気感や、先輩たちの仕事の進め方、非公式なルールといった「暗黙知」が伝わりにくく、企業文化への理解が深まらない。

- 学習の遅延: 簡単な疑問でも、わざわざチャットやビデオ会議を設定して質問するのをためらってしまい、業務が停滞しがちになる。

このようなリモートワーク環境下では、これまで以上に意図的かつ計画的に、新入社員と組織との接点を設計する必要があります。オンラインでのウェルカムイベント、定期的な1on1ミーティング、メンター制度の導入、雑談専用のチャットチャンネルの開設など、コミュニケーションを補完し、組織への帰属意識を育むための仕組みが不可欠です。

計画的で体系的なオンボーディングプログラムは、物理的な距離を越えて新入社員をサポートし、働き方が多様化する現代において、組織の一体感を維持・向上させるための生命線と言えるでしょう。

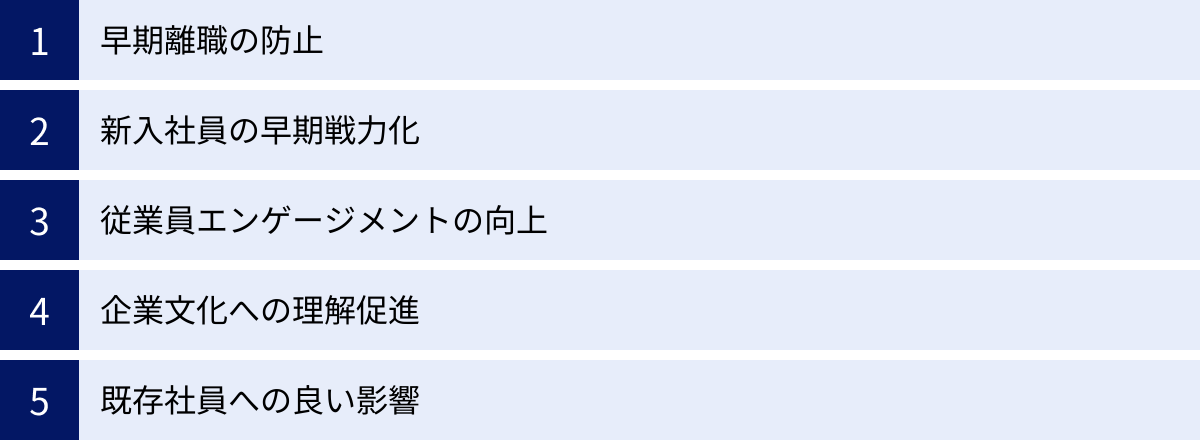

オンボーディングの主な目的・メリット

企業が時間とコストをかけてオンボーディングに取り組むことには、どのようなリターンがあるのでしょうか。その目的とメリットは多岐にわたり、新入社員個人だけでなく、組織全体にも良い影響をもたらします。ここでは、主な5つのメリットを詳しく解説します。

早期離職の防止

オンボーディングの最も直接的かつ重要なメリットは、新入社員の早期離職を防ぎ、定着率を向上させることです。多くの離職は、入社前に抱いていた期待と入社後の現実とのギャップ、いわゆる「リアリティショック」に起因します。

- 「こんなに業務が難しい(あるいは単純だ)とは思わなかった」という業務内容のギャップ。

- 「もっと風通しの良い社風だと思っていた」という組織文化のギャップ。

- 「上司や同僚と上手くコミュニケーションが取れない」という人間関係のギャップ。

計画的なオンボーディングは、これらのギャップを最小限に抑える効果があります。入社前から会社の情報を丁寧に提供することで期待値を調整し、入社後はメンターや上司が定期的に面談を行うことで、新入社員が抱える不安や悩みを早期にキャッチし、解消へと導きます。

結果として、新入社員は「この会社は自分のことを見てくれている」「ここでなら頑張れそうだ」という安心感を得ることができ、定着率が向上します。これは、前述した採用コストや再教育コストの削減に直結し、企業の財務面にも大きく貢献します。

新入社員の早期戦力化

第二のメリットは、新入社員が一人前の戦力として活躍し始めるまでの期間を大幅に短縮できることです。

場当たり的な指導では、新入社員は何をどの順番で学べばよいのか分からず、手探りで業務を進めることになり、立ち上がりに多くの時間を要します。また、質問したくても誰に聞けばよいか分からず、一人で悩み続けてしまうことも少なくありません。

体系的なオンボーディングプログラムでは、「入社3ヶ月後には、この業務を一人で完遂できる」といった明確な目標を設定し、そこから逆算して学習計画(OJTプラン)を立てます。必要な知識は研修でインプットし、実践はOJTで経験を積み、分からないことはすぐにメンターや上司に相談できる環境を整えます。

このように、学習プロセスが構造化され、サポート体制が明確になっていることで、新入社員は効率的にスキルを習得し、自信を持って業務に取り組めるようになります。結果として、独り立ちまでの期間が短縮され、チームや組織全体の生産性向上に早期に貢献することが可能になります。

従業員エンゲージメントの向上

従業員エンゲージメントとは、従業員が所属する企業に対して抱く「貢献意欲」や「愛着心」を指します。エンゲージメントの高い社員は、自律的に仕事に取り組み、より高いパフォーマンスを発揮し、離職しにくい傾向があることが知られています。

オンボーディングは、このエンゲージメントを醸成する上で極めて重要な役割を果たします。入社初日から全社を挙げて歓迎されていると感じたり、経営層から直接ビジョンを聞く機会があったり、上司や先輩が親身に相談に乗ってくれたりといった経験は、新入社員に「自分は大切にされている」「この組織の一員として認められている」という強い肯定感を与えます。

このようなポジティブな原体験は、会社への信頼と愛着の礎となります。オンボーディングを通じて企業と従業員の間に強固な心理的契約を結ぶことは、その後の長期的なエンゲージメントの向上に不可欠です。エンゲージメントの高い組織は、顧客満足度の向上や業績アップにも繋がりやすく、企業経営全体に好循環をもたらします。

企業文化への理解促進

企業の強さの源泉となるのが、独自の「企業文化」です。企業文化とは、明文化された理念や行動指針だけでなく、組織に根付く価値観、独特の言い回し、暗黙のルールといった、言語化しにくいものまで含みます。

新入社員にとって、この目に見えない企業文化を独力で理解し、適応するのは非常に困難です。オンボーディングは、この抽象的な企業文化を、具体的なエピソードや体験を通じて新入社員に伝える絶好の機会となります。

例えば、経営層が自らの言葉で創業の想いや企業理念を語ったり、社内イベントを通じて部署を超えた社員の交流を促したり、ベテラン社員が過去の成功体験や失敗談を共有したりすることで、新入社員は徐々にその会社「らしさ」を肌で感じ取っていきます。

企業文化への深い理解は、社員の行動に一貫性をもたらし、意思決定のスピードを速めます。「この会社なら、こういう時どう判断すべきか」という共通の判断基準が身につくからです。組織の一体感を醸成し、強い組織を創る上で、文化の浸透は欠かせない要素なのです。

既存社員への良い影響

オンボーディングは、新入社員のためだけのものではありません。受け入れる側の既存社員にとっても、多くのポジティブな影響があります。

メンターやOJTトレーナーの役割を担う社員は、新入社員に教えるという経験を通じて、自身の業務知識やスキルを再整理し、理解を深めることができます。また、人に分かりやすく説明する能力や、相手の成長を支援するコーチング・マネジメントのスキルも向上します。これは、将来のリーダー育成という観点からも非常に有益です。

さらに、新入社員からの素朴な疑問や新鮮な視点は、既存社員に「なぜこの業務はこうなっているのだろう?」といった気づきを与え、業務プロセスの改善やイノベーションのきっかけになることも少なくありません。

組織全体で見れば、「新人はみんなで育てる」という文化が醸成され、社員同士のコミュニケーションが活性化し、協力体制が強化されます。オンボーディングへの取り組みは、結果的に組織全体の学習能力を高め、より強くしなやかな組織へと進化させる力を持っているのです。

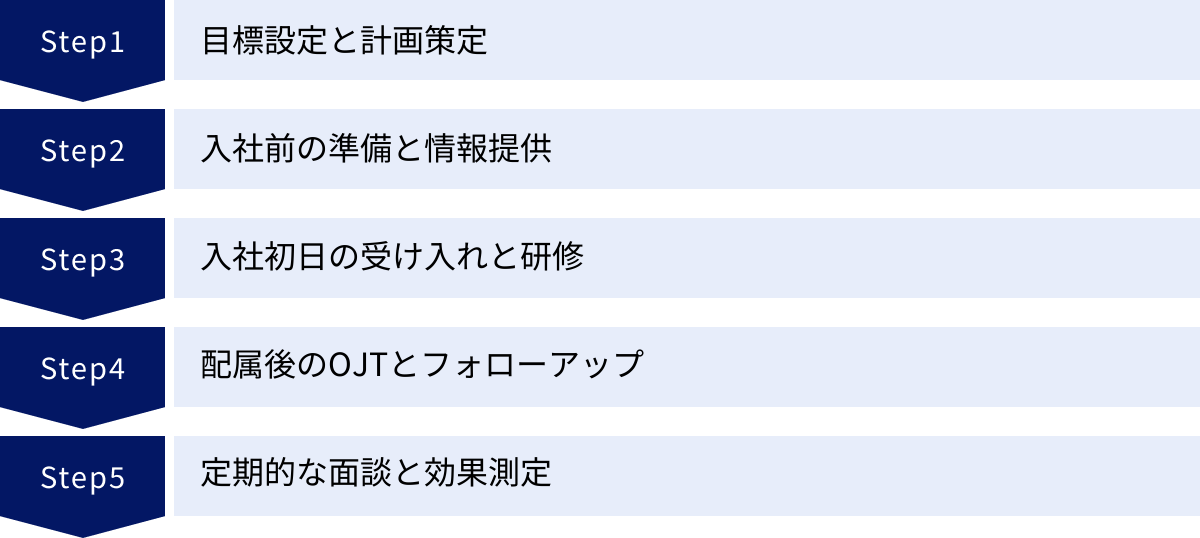

オンボーディングの進め方5ステップ

効果的なオンボーディングは、場当たり的な施策の寄せ集めでは実現しません。入社前から入社後までを見通した、戦略的かつ体系的な計画が必要です。ここでは、オンボーディングを成功に導くための標準的な5つのステップを解説します。

① 目標設定と計画策定

すべての始まりは、「何のためにオンボーディングを行うのか」という目的を明確にすることです。この最初のステップが曖昧だと、その後の施策がすべて的外れになってしまう可能性があります。

まず、オンボーディングを通じて達成したいゴールを、具体的かつ測定可能な指標(KGI/KPI)で設定します。

- KGI(Key Goal Indicator / 重要目標達成指標)の例:

- 入社1年後の定着率を95%にする。

- 新卒社員の独り立ち期間を平均3ヶ月に短縮する。

- KPI(Key Performance Indicator / 重要業績評価指標)の例:

- オンボーディングプログラムの満足度アンケートで平均4.5点(5点満点)以上を獲得する。

- 入社後3ヶ月時点でのエンゲージメントスコアを全社平均以上にする。

- 月1回以上の1on1ミーティング実施率100%を達成する。

次に、対象となる新入社員のペルソナ(人物像)を明確化します。新卒採用者と中途採用者では、持っているスキルや社会人経験、会社に求めるものが大きく異なります。同様に、同じ中途採用でも、業界経験者と未経験者では提供すべきサポートが変わってきます。ペルソナに合わせてプログラムをカスタマイズすることが、満足度を高める鍵です。

これらの目標とペルソナに基づき、オンボーディングの全体像となるロードマップ(計画書)を作成します。入社前から入社1年後までといったタイムラインを設定し、「いつ」「誰が」「何を」「どのように」実施するのかを具体的に落とし込んでいきます。この計画には、人事部だけでなく、配属先の部署や経営層も巻き込み、全社的な合意を形成しておくことが重要です。

② 入社前の準備と情報提供

オンボーディングは、新入社員が実際に入社する前から始まっています。内定から入社までの期間は、内定者が入社への期待を高める一方で、「本当にこの会社で良いのだろうか」という不安(内定ブルー)を抱きやすい時期でもあります。この期間に適切なフォローを行うことで、内定辞退を防ぎ、入社初日をスムーズに迎えることができます。

- コミュニケーションの維持: 定期的なメールや電話での連絡、内定者向けのSNSグループの作成、社内報の送付などを通じて、会社との繋がりを維持します。

- 内定者イベントの開催: 内定者懇親会や先輩社員との座談会などを企画し、同期や未来の上司・同僚と顔を合わせる機会を提供します。これにより、入社後の人間関係に対する不安を和らげます。

- 事務手続きの事前案内: 入社に必要な書類や手続きについて、早めに分かりやすく案内します。入社直前のバタバタをなくし、心理的な負担を軽減します。

- 備品の準備: PC、業務用スマートフォン、社員証、名刺など、業務に必要な備品を事前に準備し、入社初日からすぐに使える状態にしておきます。これは、「歓迎されている」というメッセージにもなります。

この段階での丁寧な対応は、新入社員に安心感を与え、「この会社はしっかりしている」「自分を大切に扱ってくれている」というポジティブな第一印象を形成します。

③ 入社初日の受け入れと研修

入社初日および最初の1週間は、新入社員の会社に対する印象を決定づける極めて重要な期間です。ここでポジティブな体験を提供できるかどうかが、その後の定着に大きく影響します。

- 歓迎ムードの演出: デスクにウェルカムカードやちょっとしたギフトを置く、チームメンバー全員で出迎えて自己紹介をする、オフィスを飾り付けるなど、組織全体で歓迎している姿勢を形にして示します。

- オリエンテーションの実施: 会社の理念やビジョン、事業内容、組織構造、就業規則といった基本的な情報をインプットします。特に、経営層から直接、会社の未来や新入社員への期待を語ってもらうことは、エンゲージメントを高める上で非常に効果的です。

- 環境へのセットアップ: PCのセットアップ、各種社内ツール(チャット、勤怠管理など)のアカウント発行と使い方の説明を丁寧に行います。IT担当者だけでなく、隣の席の先輩がサポートするなど、部署内でのフォローも重要です。

- 関係構築の機会創出: チームでのウェルカムランチや、関係部署への挨拶回り、オフィスツアーなどを通じて、多くの社員と顔を合わせ、名前を覚える機会を作ります。

この期間の目標は、業務を覚えることよりも、「安心して働ける場所だ」と感じてもらうことと、基本的な社内ルールや環境に慣れることに主眼を置くべきです。

④ 配属後のOJTとフォローアップ

入社初期の研修が終わると、いよいよ配属先での本格的な業務が始まります。ここからは、計画的なOJT(On-the-Job Training)と、精神的なサポートを両輪で進めていくことが重要になります。

- 計画的なOJT: 場当たり的な指導ではなく、①で策定した計画に基づき、「いつまでに」「何を」習得するのかが明確なOJTプランを本人と共有します。トレーナーとなる先輩社員は、定期的に進捗を確認し、適切なフィードバックを与えます。

- メンター制度の導入: OJTトレーナーとは別に、年齢の近い他部署の先輩などを「メンター」として任命します。メンターは、業務の直接的な指導ではなく、仕事の進め方の悩みや人間関係、キャリアパスといった、直属の上司には相談しにくいことでも気軽に話せる「斜めの関係」の相談役としての役割を担います。

- 定期的なフィードバック: 上司は、週次や月次での1on1ミーティングなどを通じて、新入社員の業務の進捗状況、困っていること、感じていることなどをヒアリングします。良かった点は具体的に褒め、改善すべき点は建設的に伝えることで、成長を促し、信頼関係を築きます。

この段階では、新入社員が孤立しないように、常に誰かに見守られ、サポートされているという感覚を持たせ続けることが何よりも大切です。

⑤ 定期的な面談と効果測定

オンボーディングは、やりっぱなしでは意味がありません。プログラムが意図した通りに機能しているか、改善すべき点はないかを定期的に評価し、次のサイクルに活かしていくPDCAの考え方が不可欠です。

- 定期的なサーベイ(アンケート)の実施: 入社1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年といった節目で、新入社員に対してオンボーミングプログラムに関するアンケートを実施します。「プログラム内容は分かりやすかったか」「サポートは十分だったか」「改善してほしい点はどこか」などを尋ね、定量・定性の両面からフィードバックを収集します。

- KPIのモニタリング: ①で設定した定着率、エンゲージメントスコア、独り立ち期間などのKPIを定期的に測定し、目標に対する達成度を確認します。数値が悪化している場合は、その原因を深掘りし、対策を講じる必要があります。

- 関係者へのヒアリング: 新入社員本人だけでなく、配属先の上司やOJTトレーナー、メンターからも状況をヒアリングします。現場でどのような課題が発生しているのか、多角的な視点から情報を集めることが、実態に即した改善に繋がります。

これらの評価結果を基に、オンボーディングプログラムの内容や進め方を継続的に見直し、改善していくことが、その効果を最大化し、組織全体の育成力を高めていく上で最も重要なプロセスです。

オンボーディングの実施期間の目安

オンボーディングは長期的なプロセスですが、期間ごとに目標とすべきこと、実施すべき施策は異なります。ここでは、一般的な期間の目安と、それぞれのフェーズで重視すべきポイントを解説します。

| 期間 | 主な目標 | 具体的な施策例 |

|---|---|---|

| 入社前 | 入社への不安解消と期待感の醸成、内定辞退の防止 | 内定者懇親会、事前情報提供(社内報など)、入社準備のアナウンス、SNSでの交流 |

| 入社後1週間 | ポジティブな第一印象の形成、基本的な環境・人間関係への適応 | ウェルカムキット、オリエンテーション、PCセットアップ、チームメンバー紹介、ウェルカムランチ、オフィスツアー |

| 入社後1ヶ月〜3ヶ月 | 基本的な業務遂行能力の習得、組織文化への理解、相談できる関係性の構築 | 計画的なOJT、メンター制度の開始、定期的な1on1ミーティング、日報・週報での振り返り |

| 入社後3ヶ月〜1年 | 自律的な業務遂行(独り立ち)、パフォーマンスの発揮、組織への完全な定着 | 応用的な業務へのアサイン、フォローアップ研修(専門スキル、ロジカルシンキングなど)、キャリア面談、部門横断プロジェクトへの参加 |

入社前

この期間のゴールは、「入社日を心待ちにしてもらうこと」です。内定承諾後から入社日まで連絡が途絶えると、内定者は「自分は本当にこの会社に歓迎されているのだろうか」と不安になります。この「内定ブルー」が内定辞退の大きな原因となります。

- やるべきこと:

- 定期的な連絡(月1回程度)

- 会社の雰囲気が伝わるコンテンツ(社内報、ブログ記事など)の共有

- 内定者同士や先輩社員と交流できるイベントの開催

- 入社手続きや初日のスケジュールの事前案内

- ポイント: 過度な接触は負担になる可能性もあるため、相手の状況を配慮しつつ、「私たちはあなたを待っています」という一貫したメッセージを伝え続けることが重要です。

入社後1週間まで

この期間のゴールは、「ここが自分の新しい居場所だ、と安心してもらうこと」です。新入社員が最も緊張し、不安を感じる時期だからこそ、業務スキルよりも心理的なサポートを優先します。

- やるべきこと:

- 全社的な歓迎ムードの演出(ウェルカムボード、チームからのメッセージなど)

- 会社の全体像(理念、事業、組織)を理解するためのオリエンテーション

- PCやアカウントなど、働くための物理的・システム的な環境を完璧に整える

- チームメンバー全員と顔を合わせて話す機会(自己紹介、ランチ会など)を設ける

- ポイント: この期間に経験することは、会社の第一印象として強く記憶に残ります。「放置されている」と感じさせない、手厚く丁寧な対応が求められます。

入社後1ヶ月〜3ヶ月

この期間のゴールは、「仕事の基本を覚え、自走するための土台を作ること」です。いよいよ本格的な業務が始まり、新入社員は多くの壁にぶつかります。ここで孤立させず、着実に成長をサポートする仕組みが鍵となります。

- やるべきこと:

- 明確な目標とスケジュールが設定されたOJTの実施

- 業務上の指導役(トレーナー)とは別に、精神的な支えとなるメンターとの定期的な面談

- 上司との1on1ミーティングで、業務の進捗確認と悩み相談を行う

- 日報や週報を活用し、日々の学びや疑問を言語化させ、フィードバックを行う

- ポイント: 新入社員が「分からないことを、分からないと安心して言える」心理的安全性の高い環境を、上司やトレーナーが意識して作ることが不可欠です。失敗を責めるのではなく、学びの機会として捉える姿勢が重要です。

入社後3ヶ月〜1年

この期間のゴールは、「組織の一員として完全に定着し、自律的にパフォーマンスを発揮できるようになること」です。基本的な業務に慣れ、少し心に余裕が出てくるこの時期に、次のステップへの動機付けを行います。

- やるべきこと:

- 本人の成長度合いに合わせて、少し難易度の高い応用的な業務を任せる

- これまでの経験を振り返り、今後のキャリアについて考えるフォローアップ研修やキャリア面談の実施

- 部署の垣根を越えたプロジェクトへの参加を促し、社内人脈を広げる機会を提供する

- ポイント: この時期は「中だるみ」に陥りやすいタイミングでもあります。新たな挑戦の機会を与え、中長期的なキャリアパスを示すことで、成長意欲と会社への貢献意欲を維持・向上させることが重要です。オンボーディングは3ヶ月で終わりではなく、1年というスパンで継続的にフォローしていく視点が求められます。

オンボーディングの具体的な施策例

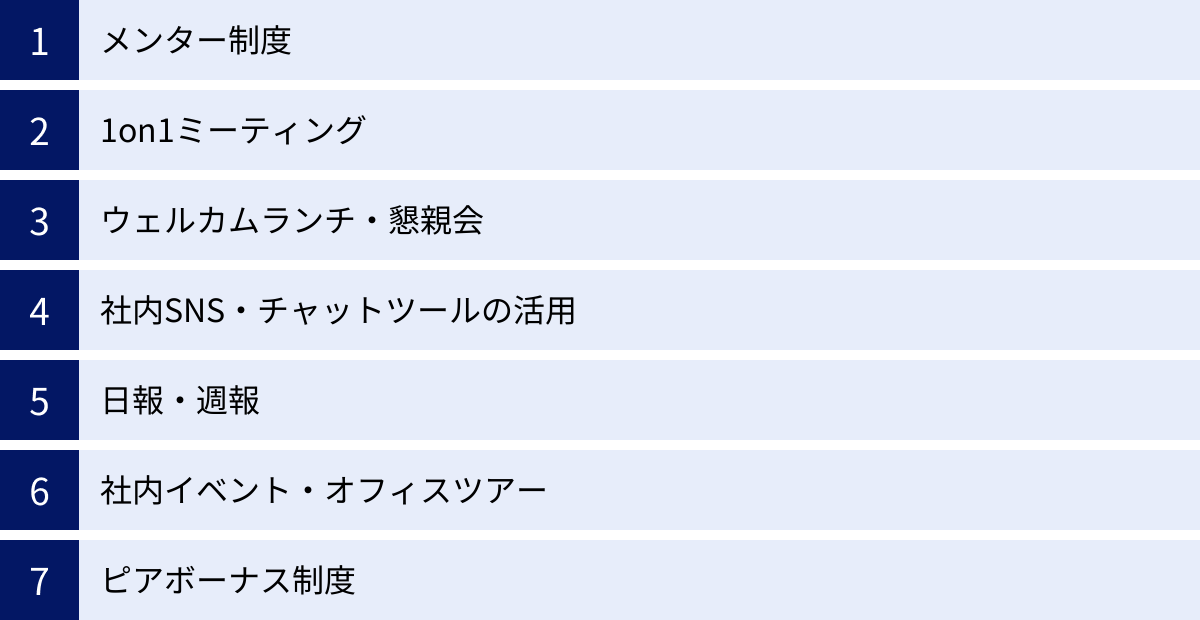

オンボーディングを成功させるためには、その目的やフェーズに応じて様々な施策を組み合わせて実施することが効果的です。ここでは、多くの企業で導入され、効果が実証されている具体的な施策例を7つご紹介します。

メンター制度

メンター制度とは、配属先の上司(OJTトレーナー)とは別に、年齢や社歴の近い他部署の先輩社員が「メンター(助言者)」となり、新入社員を公私にわたってサポートする制度です。

- 目的: 業務上の直接的な利害関係がない「ナナメの関係」を築くことで、新入社員が抱える業務上の悩み、人間関係の不安、キャリアに関する相談などを気軽に話せる環境を提供し、心理的安全性を確保します。

- 具体例: 月に1〜2回、メンターとメンティー(新入社員)でランチミーティングを実施。業務の進捗報告ではなく、「最近どう?」「何か困ってることない?」といった雑談ベースの対話を通じて、新入社員の精神的な支えとなります。

- 効果: 孤立感の解消、リアリティショックの緩和、離職率の低下に繋がります。また、メンター役の社員にとっても、傾聴力やコーチングスキルが向上し、自身の成長に繋がるというメリットがあります。

1on1ミーティング

1on1ミーティングとは、上司と部下が1対1で定期的に行う対話の場です。業務の進捗確認だけでなく、部下の成長支援やキャリア形成、心身のコンディション把握などを目的とします。

- 目的: 定期的な対話を通じて、上司と新入社員の間に信頼関係を構築します。業務上の課題や悩みを早期に発見・解決し、目標達成と成長をサポートします。

- 具体例: 週に1回30分、あるいは隔週で1時間など、短い時間でも良いので定例で時間を確保します。アジェンダは部下である新入社員が主体的に決め、「最近困っていること」「挑戦したいこと」「キャリアについて考えていること」などを話してもらいます。上司は評価者としてではなく、支援者として傾聴し、フィードバックやアドバイスを行います。

- 効果: 新入社員は「上司は自分のことを見てくれている」という安心感を得られ、エンゲージメントが向上します。上司側も、部下の状況をリアルタイムで把握できるため、的確なマネジメントが可能になります。

ウェルカムランチ・懇親会

入社直後の新入社員を歓迎するために、部署のメンバーや関連部署の社員と食事や懇親会を行う施策です。

- 目的: 業務中には見えにくい、お互いの人柄やプライベートな一面を知ることで、心理的な距離を縮め、チームへの早期の溶け込みを促進します。

- 具体例: 入社初日や最初の週に、部署のメンバー全員でランチ会を開催する。あるいは、入社後1ヶ月のタイミングで、複数の部署合同で歓迎会を開く。オンラインの場合は、食事を各自で用意し、雑談テーマを決めてオンライン懇親会を実施するのも良いでしょう。

- 効果: フォーマルな場では聞きにくい素朴な疑問を解消したり、趣味などの共通点を見つけたりするきっかけとなり、その後の円滑なコミュニケーションの土台を築きます。

社内SNS・チャットツールの活用

リモートワークの普及に伴い、その重要性が増している施策です。業務連絡だけでなく、コミュニケーションを活性化させるための工夫が求められます。

- 目的: 物理的に離れていても、組織の一体感を醸成し、必要な情報がスムーズに共有される環境を構築します。偶発的なコミュニケーションの機会を創出します。

- 具体例:

- 新入社員の自己紹介チャンネルを作成し、趣味や特技などを投稿してもらい、既存社員がコメントやリアクションで歓迎する。

- 業務に関係ない雑談専用のチャンネル(例:「#zatsudan」「#lunch_report」など)を作り、気軽に投稿できる雰囲気を作る。

- 各部署の活動内容や成果を共有するチャンネルを設け、組織全体の動きを可視化する。

- 効果: 新入社員が組織の雰囲気や文化を掴みやすくなります。また、全社的な情報共有は、新入社員が自分の業務の全体像における位置づけを理解する助けにもなります。

日報・週報

日々の業務内容や学び、感じたことなどを記録し、上司やトレーナーに報告する制度です。

- 目的: 新入社員自身の学びの振り返り(内省)を促すと同時に、上司が進捗状況や課題を正確に把握し、タイムリーなフィードバックを行うためのツールとして機能します。

- 具体例: 「今日行った業務」「学んだこと・気づいたこと」「疑問点・課題」「明日の予定」といったテンプレートを用意し、終業前に提出してもらいます。上司は必ず目を通し、一言でも良いのでコメントやアドバイスを返します。

- 効果: 新入社員の成長プロセスが可視化され、適切な指導に繋がります。また、文章で報告することで、新入社員の思考整理能力や言語化能力のトレーニングにもなります。

社内イベント・オフィスツアー

業務とは直接関係のないイベントや、社内を巡るツアーなども有効な施策です。

- 目的: 部署の垣根を越えた交流を促進し、社内人脈の構築を支援します。また、会社の施設や歴史、文化などを五感で体感してもらうことで、組織への理解と愛着を深めます。

- 具体例:

- オフィスツアー: 人事担当者や先輩社員が、会議室やリフレッシュスペース、他部署のエリアなどを案内しながら、それぞれの場所の役割やユニークなルールなどを紹介する。

- 社内イベント: 全社総会(キックオフミーティング)、部活動、季節のイベント(BBQ、忘年会など)への参加を促す。

- 効果: 普段関わりのない社員とも顔見知りになることで、将来的に業務で連携する際の心理的なハードルが下がります。会社の全体像を把握する良い機会にもなります。

ピアボーナス制度

ピアボーナスとは、従業員同士が日々の業務における感謝や称賛の気持ちを、少額のインセンティブ(ボーナス)と共に送り合う仕組みです。

- 目的: ポジティブなコミュニケーションを活性化させ、お互いを認め合い、助け合う文化を醸成します。

- 具体例: 専用のツールやアプリを導入し、「〇〇さん、会議の資料作成を手伝ってくれてありがとう!」「△△さんの丁寧な顧客対応、素晴らしかったです!」といったメッセージとポイントを送り合えるようにします。新入社員が何かを達成した際に、多くの先輩から称賛のメッセージが届けば、大きな励みになります。

- 効果: 新入社員は自分の行動が認められていると実感でき、自己肯定感が高まります。また、どのような行動が会社で推奨されているのかを具体的に知ることができ、企業文化への適応を加速させます。

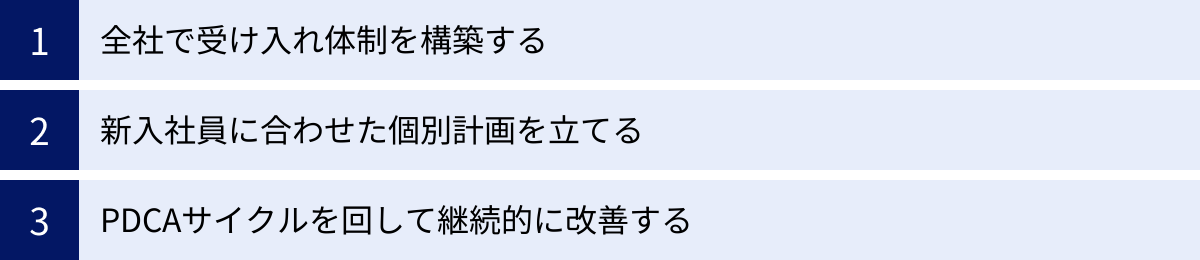

オンボーディングを成功させる3つのポイント

様々な施策を導入しても、その根底にあるべき思想や体制が整っていなければ、オンボーディングは形骸化してしまいます。ここでは、オンボーディングを真に成功させるために不可欠な3つの重要なポイントを解説します。

① 全社で受け入れ体制を構築する

オンボーディングの成否は、「新入社員の育成は人事部だけの仕事ではなく、会社全体の責任である」という当事者意識を、経営層から現場社員まで全員が共有できるかにかかっています。

人事部は全体のプログラム設計や旗振り役を担いますが、実際に新入社員と日々接するのは配属先の上司や同僚です。彼らの協力なくして、計画が絵に描いた餅で終わってしまいます。

- 経営層の役割: オンボーディングの重要性を全社に発信し、必要なリソース(予算、人員)を確保します。また、自らも新入社員との対話の場に積極的に参加し、ビジョンや期待を直接伝えることで、プログラムに権威と本気度を与えます。

- 管理職(マネージャー)の役割: 人事部が設計したプログラムを現場で実行する責任者です。部下一人ひとりの状況を把握し、1on1やOJTを通じて成長を支援します。また、部署全体で新人を歓迎し、サポートする雰囲気を作ることも重要な役割です。

- 現場社員(同僚)の役割: OJTトレーナーやメンターとして直接的な指導・支援を担うだけでなく、日常的な声かけやサポートを通じて、新入社員が孤立しないように配慮します。新入社員からの質問に快く答える、ランチに誘うといった小さな行動の積み重ねが、心理的安全性の高い職場環境を創り出します。

このように、それぞれの立場の人間が自分の役割を理解し、連携して新入社員をサポートする「全社的な受け入れ体制」を構築することが、オンボーディング成功の最大の鍵です。

② 新入社員に合わせた個別計画を立てる

新入社員と一括りにしても、その背景は様々です。社会人経験のない新卒、即戦力として期待される業界経験者、異なる業界から転職してきた未経験者など、一人ひとりが持つスキル、経験、知識、そして不安は異なります。

全員に同じ内容の画一的なプログラムを提供しても、その効果は限定的です。新卒にとっては丁寧すぎる内容が、中途採用者にとっては物足りなかったり、逆に専門的すぎて未経験者がついていけなかったりするからです。

オンボーディングを成功させるためには、「One-Size-Fits-All(ワンサイズですべてに対応する)」のアプローチを捨て、個々の特性に合わせた個別計画(カスタマイズ)が不可欠です。

- 事前のヒアリング: 面接や内定者面談の段階から、本人のスキルセット、キャリアプラン、どのような点に不安を感じているかを丁寧にヒアリングします。

- プログラムの柔軟な調整: ヒアリング結果に基づき、研修内容を取捨選択したり、OJTの目標設定や期間を調整したりします。例えば、ITスキルが高い社員にはツールの基本研修を省略し、逆に対人スキルに課題がある社員にはコミュニケーション研修を追加する、といった対応が考えられます。

- 定期的な軌道修正: 計画は立てて終わりではありません。入社後の1on1などを通じて、本人の成長度合いや新たな課題を把握し、必要に応じて計画を柔軟に見直していくことが重要です。

このように、一人ひとりに寄り添い、最適化された支援を提供することが、新入社員のエンゲージメントと成長スピードを最大化させます。

③ PDCAサイクルを回して継続的に改善する

オンボーディングは、一度作ったら完成するものではありません。事業環境、組織の状況、そして入社してくる人材の特性は常に変化しており、プログラムもそれに合わせて進化し続ける必要があります。

そのためには、「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)」のPDCAサイクルを回し、プログラムを継続的に改善していく仕組みを組織に根付かせることが不可欠です。

- Plan(計画): 本記事で解説した「目標設定と計画策定」のステップです。

- Do(実行): 策定した計画に沿って、オンボーディングプログラムを実施します。

- Check(評価): ここが最も重要です。プログラムの成果を客観的に評価します。

- 定量的評価: 定着率、エンゲージメントスコア、研修の理解度テストの点数、独り立ちまでの期間など、設定したKPIを測定します。

- 定性的評価: 新入社員や関係者へのアンケート、インタビュー、1on1でのヒアリングなどを通じて、「なぜその数値になったのか」という背景や、プログラムの良かった点・改善点を収集します。

- Action(改善): 評価結果に基づき、次回のオンボーディングプログラムの改善点を洗い出し、計画に反映させます。「この研修は分かりにくいと評判だから内容を見直そう」「メンター制度が形骸化しているので、運用のルールを改定しよう」といった具体的な改善アクションに繋げます。

このサイクルを愚直に回し続けることで、オンボーディングプログラムの質は着実に向上し、組織の人材育成力そのものが強化されていきます。完璧なプログラムを一度で作ろうとするのではなく、トライ&エラーを繰り返しながら自社に最適な形を模索していく姿勢が成功への近道です。

オンボーディングに役立つおすすめツール5選

オンボーディングの計画・実行・評価を効率化し、その効果を最大化するために、専用のITツールを活用する企業が増えています。ここでは、オンボーディング支援に特化した代表的なツールを5つご紹介します。

(※各ツールの情報、特に料金体系は変更される可能性があるため、導入を検討する際は必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。)

| ツール名 | 提供会社 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| HR OnBoard | 株式会社WorkVision | 入社手続きのペーパーレス化から入社後のフォローまで一気通貫でサポート。特に中途入社者のオンボーディングに強み。 |

| MotifyHR | 株式会社アッテミー | 従業員エンゲージメントの可視化と向上に特化。パルスサーベイや1on1支援機能が豊富。 |

| onbo | onbo株式会社 | 誰でも簡単にオンボーディングプログラムを設計・実行できるシンプルなUI。タスク管理や進捗の可視化に優れる。 |

| AirCourse | KIYOラーニング株式会社 | 豊富なeラーニングコンテンツが受け放題。動画研修の作成・配信から受講管理までを一元化できる。 |

| Will PM | 株式会社シンクスマイル | 目標管理(MBO、OKR)と連携したオンボーディングが可能。日報や称賛文化を醸成する機能も搭載。 |

① HR OnBoard

HR OnBoardは、株式会社WorkVisionが提供する、中途入社者のオンボーディングに特化したクラウドサービスです。

- 特徴: 入社手続きの効率化と、入社後のフォローアップを両立させている点が最大の特徴です。内定者が必要な情報をWebフォームに入力するだけで、雇用契約書や各種手続き書類を自動で生成・締結でき、人事担当者の煩雑な作業を大幅に削減します。入社後は、自動配信されるアンケートでコンディションを把握し、離職リスクのある社員を早期に発見・フォローできます。

- 主な機能: 入社手続きの電子化、書類管理、タスク管理、自動アンケート配信、コンディション分析など。

- こんな企業におすすめ: 中途採用が多く、入社手続きのペーパーレス化と早期離職防止を同時に実現したい企業。

参照: 株式会社WorkVision 公式サイト

② MotifyHR

MotifyHRは、株式会社アッテミーが提供する、従業員エンゲージメントの向上を目的としたHRツールです。オンボーディング期間中の新入社員のコンディション把握に強みを発揮します。

- 特徴: 「パルスサーベイ」と呼ばれる高頻度の簡単なアンケートを通じて、新入社員のエンゲージメントやコンディションの変化をリアルタイムで可視化します。上司や人事はその変化をいち早く察知し、1on1ミーティングなどで適切なフォローを行うことができます。1on1の記録やネクストアクションの管理機能も充実しています。

- 主な機能: パルスサーベイ、コンディション分析、1on1支援、組織目標・個人目標の管理、称賛文化の醸成(サンクスカード)など。

- こんな企業におすすめ: 新入社員のエンゲージメントを科学的に測定し、データに基づいたフォローアップ体制を構築したい企業。

参照: 株式会社アッテミー 公式サイト

③ onbo

onboは、onbo株式会社が提供する、オンボーディングの実行と管理に特化したクラウドサービスです。

- 特徴: シンプルで直感的な操作性が魅力です。人事担当者や現場のマネージャーが、誰でも簡単にオンボーディングのタスクリストやプログラムを作成し、新入社員に割り当てることができます。新入社員は「次に何をすべきか」が一目で分かり、担当者は全体の進捗状況をダッシュボードで簡単に把握できます。

- 主な機能: オンボーディングプラン作成、タスク管理、進捗管理、テンプレート機能、コミュニケーション機能など。

- こんな企業におすすめ: まずはExcelやスプレッドシートでの管理から脱却し、シンプルで使いやすいツールでオンボーディングの型化・効率化を始めたい企業。

参照: onbo株式会社 公式サイト

④ AirCourse

AirCourseは、KIYOラーニング株式会社が提供する、社員研修のためのeラーニングプラットフォームです。

- 特徴: 受け放題の豊富な研修動画コンテンツが標準で用意されている点が最大の強みです。ビジネスマナーやコンプライアンスといった階層別研修から、思考力、DX関連スキルまで、幅広いテーマをカバーしています。また、自社独自の研修動画を簡単に作成・アップロードし、オリジナルの研修コースを設計することも可能です。

- 主な機能: eラーニング受け放題、オリジナル研修コース作成、受講状況の管理、理解度テスト作成、集合研修の管理など。

- こんな企業におすすめ: オンボーディングプログラムの中で、特に知識・スキルのインプットをeラーニングで効率化・標準化したい企業。

参照: KIYOラーニング株式会社 公式サイト

⑤ Will PM

Will PMは、株式会社シンクスマイルが提供する、日報と目標管理を軸としたパフォーマンスマネジメントツールです。

- 特徴: 日報機能を通じて、新入社員の日々の学びやコンディションを可視化し、上司や先輩からのフィードバックを活性化させます。また、MBOやOKRといった目標管理機能と連携させることで、オンボーディング期間中の目標設定から達成までのプロセスを一元管理できます。社員同士で称賛を送り合う「Will Can」機能も、歓迎ムードの醸成に役立ちます。

- 主な機能: 日報、目標管理(MBO/OKR)、1on1支援、称賛・承認機能(Will Can)など。

- こんな企業におすすめ: 日報文化を基盤に、新入社員の振り返りの習慣化と、目標達成に向けたコミュニケーションを密に行いたい企業。

参照: 株式会社シンクスマイル 公式サイト

まとめ

本記事では、「オンボーディング」について、その基本的な定義から注目される背景、具体的な進め方、そして成功のポイントまでを網羅的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、オンボーディングとは単なる新人研修ではなく、新しく加わった仲間が組織にスムーズに適応し、早期に能力を発揮して定着するための、入社前から始まる長期的かつ戦略的な一連の支援プロセスです。

人材の流動化が進み、働く人々の価値観や働き方が多様化する現代において、計画的なオンボーディングは、もはや一部の先進的な企業だけの取り組みではありません。採用した貴重な人材の離職を防ぎ、企業の持続的な成長を支えるための不可欠な経営戦略と言えます。

オンボーディングを成功に導くためには、以下の3つのポイントが極めて重要です。

- 全社で受け入れ体制を構築すること: 人事だけでなく、経営層から現場までが一体となって新人を育てる文化を醸成する。

- 新入社員に合わせた個別計画を立てること: 画一的なプログラムではなく、一人ひとりの背景やスキルに合わせた柔軟な対応を心がける。

- PDCAサイクルを回して継続的に改善すること: やりっぱなしにせず、効果を測定し、常にプログラムをアップデートし続ける。

この記事をきっかけに、ぜひ自社の新入社員受け入れ体制を一度見直してみてください。新入社員一人ひとりに真摯に向き合うオンボーディングへの投資は、必ずや組織全体の活性化と未来の成長という、大きな果実となって返ってくるはずです。