現代のビジネス環境は、技術の進歩と市場の成熟により、大きな変革の時代を迎えています。製品やサービスの機能・品質だけで競合他社と差別化を図ることが困難になり、多くの企業が新たな価値提供の方法を模索しています。このような状況下で、企業の持続的な成長を支える鍵として注目されているのが「カスタマーエクスペリエンス(CX)」です。

カスタマーエクスペリエンス、略してCXは、日本語で「顧客体験」や「顧客体験価値」と訳されます。これは、顧客が商品を認知し、購入を検討し、実際に利用し、さらにはアフターサポートを受けるといった、企業と関わる全ての接点(タッチポイント)で得られる体験の総体を指します。単に商品の機能が良い、価格が安いといった物理的な価値だけでなく、店舗の雰囲気、ウェブサイトの使いやすさ、スタッフの対応、購入後のフォローアップといった一連のプロセスを通じて顧客が感じる「感情的な価値」こそが、CXの本質です。

なぜ今、これほどまでにCXが重要視されているのでしょうか。その背景には、市場のコモディティ化、顧客の購買行動の多様化、そしてSNSの普及による口コミの影響力の増大があります。顧客はもはや、単なる「消費者」ではありません。自ら情報を収集・比較し、製品やサービスを通じて得られる「体験」そのものに価値を見出す能動的な存在へと変化しています。

優れたCXを提供することは、顧客の満足度を高めるだけでなく、ブランドへの信頼と愛着(顧客ロイヤルティ)を育み、長期的な関係を構築します。その結果、顧客は繰り返し製品やサービスを利用してくれるようになり、LTV(顧客生涯価値)の向上に直結します。さらに、満足した顧客によるポジティブな口コミは、何物にも代えがたい強力な宣伝効果をもたらし、新たな顧客を呼び込む好循環を生み出します。

この記事では、ビジネスの新たな競争軸となるカスタマーエクスペリエンス(CX)について、その基本的な概念から、CS(顧客満足度)やUX(ユーザーエクスペリエンス)といった類似用語との違い、CXが重要視される理由、そして向上させることのメリットまでを網羅的に解説します。さらに、CXを具体的に向上させるための5つの実践的な手順や、成功に導くためのポイント、役立つツールについても詳しくご紹介します。

本記事を通じて、CXの本質を深く理解し、自社のビジネス成長に向けた具体的な第一歩を踏み出すための知識とヒントを得ていただければ幸いです。

目次

カスタマーエクスペリエンス(CX)とは

カスタマーエクスペリエンス(Customer Experience)、通称「CX」とは、直訳すると「顧客体験」となります。しかし、この言葉が内包する意味は、単なる一回の体験を指すものではありません。CXとは、顧客が企業やそのブランド、製品、サービスと関わる一連のプロセス全体を通じて得られる、物理的、感情的、心理的な知覚の総体を指します。

具体的には、顧客が以下のような多様な接点(タッチポイント)で経験するすべてが含まれます。

- 購入前(プレセールス)の体験:

- テレビCMやWeb広告、SNS投稿によるブランドの認知

- 検索エンジンでの情報収集や比較サイトでの評価の確認

- 公式ウェブサイトやLP(ランディングページ)の閲覧、情報の分かりやすさ

- 実店舗の雰囲気やディスプレイ、オンラインストアのUI(ユーザーインターフェース)

- 営業担当者からの提案や、チャットボット、コールセンターへの問い合わせ対応

- 購入中(セールス)の体験:

- 店舗での接客スタッフの対応や専門知識

- オンラインでの注文プロセスの分かりやすさ、決済のスムーズさ

- 製品の梱包や配送のスピード、丁寧さ

- 契約手続きの簡便さ

- 購入後(ポストセールス)の体験:

- 製品の初期設定やオンボーディングのサポート

- 取扱説明書やFAQコンテンツの充実度

- カスタマーサポートやヘルプデスクの対応品質とスピード

- 定期的なメンテナンスやアフターフォローの連絡

- ニュースレターや会員向けコンテンツの提供

- 製品の修理や返品・交換プロセスのスムーズさ

- 次の購入を促すリコメンデーションの質

これらのタッチポイントは、オンラインとオフラインの両方に存在し、顧客はこれらを横断しながらブランドとの関係を深めていきます。CXは、これらの個々の体験が点として存在するのではなく、一連の流れとして線で繋がり、最終的に顧客の心の中に形成されるブランドに対する総合的な印象そのものなのです。

例えば、高性能なスマートフォンを購入した顧客を想像してみましょう。製品のスペックやデザインには非常に満足しているかもしれません。しかし、購入前に訪れたウェブサイトの情報が分かりにくく、購入時の店員の知識が乏しく、さらに初期設定で不明な点があってサポートセンターに電話したところ、長時間待たされた上に機械的な対応をされたとしたらどうでしょうか。この顧客の総合的な体験は、決して良いものとは言えません。製品そのものへの評価は高くても、「このブランドからもう一度買いたい」とは思わない可能性が高いでしょう。

逆に、製品は平均的な性能でも、ウェブサイトは直感的で、比較検討しやすい情報が整理されており、購入時には親身なスタッフが相談に乗ってくれ、購入後も「お困りのことはありませんか?」と適切なタイミングでフォローの連絡が来たとします。このような一貫して心地よい体験は、顧客に「大切にされている」という感情を抱かせ、ブランドへの強い信頼と愛着を育みます。

このように、CXは製品やサービスの機能的価値(何ができるか)だけでなく、顧客がそのプロセス全体で何を感じ、どう思ったかという「感情的価値」を極めて重視する概念です。企業が提供する価値は、もはや製品そのものに限定されません。顧客がブランドと接触するすべての瞬間が価値提供の機会であり、同時にブランドイメージを左右するリスクを孕んでいるのです。

したがって、CX向上への取り組みとは、特定の部署や個人の努力だけで完結するものではありません。マーケティング、営業、開発、カスタマーサポート、店舗運営といった、顧客と関わるすべての部門が連携し、「顧客視点」という共通の価値観のもとで、一貫性のある優れた体験を組織全体で設計・提供していく経営戦略そのものであると言えます。この戦略的な取り組みこそが、顧客との長期的な関係を築き、持続的なビジネス成長を実現するための不可欠な要素となっています。

CXと似ている言葉との違い

カスタマーエクスペリエンス(CX)の概念をより深く、そして正確に理解するためには、しばしば混同されがちな関連用語との違いを明確にしておくことが非常に重要です。ここでは、「CS(顧客満足度)」「UX(ユーザーエクスペリエンス)」「UI(ユーザーインターフェース)」「顧客エンゲージメント」という4つの言葉を取り上げ、それぞれの意味とCXとの関係性を詳しく解説します。

CS(顧客満足度)との違い

CS(Customer Satisfaction)は「顧客満足度」と訳され、古くからビジネスの世界で重要視されてきた指標です。しかし、CXとは評価の対象となる「範囲」と「時間軸」が根本的に異なります。

CSとは、顧客が提供された製品やサービス、あるいは特定の接点での対応に対して、事前の期待値を満たしていたかどうかを評価する「結果指標」です。例えば、「購入した商品の品質に満足したか」「コールセンターの対応は丁寧だったか」といった、特定の出来事に対する評価がCSにあたります。これは、いわば「点的」な評価です。

一方、CXは、商品を認知してから購入後のアフターサポートに至るまで、顧客が体験する一連のプロセス全体を評価する「包括的な概念」です。CSが特定のタッチポイントにおける満足度という「点」を測るのに対し、CXはそれらの点をつないだ「線」や「面」で顧客とブランドの関係性を捉えます。

| 比較項目 | CS(顧客満足度) | CX(カスタマーエクスペリエンス) |

|---|---|---|

| 評価対象 | 特定の製品、サービス、接点での結果 | 認知から購入後までの全プロセス |

| 時間軸 | 点的・短期的(例:購入時、問い合わせ時) | 線的・長期的(顧客との関係全体) |

| 評価の性質 | 結果に対する満足・不満足(期待値との比較) | プロセス全体で得られる感情的・心理的な価値 |

| 視点 | 企業が提供したものに対する評価 | 顧客が能動的に経験する価値 |

具体例で考えるCSとCXの違い

ある顧客が、最新のコーヒーメーカーを購入したケースを考えてみましょう。

- CSが高いがCXが低いケース:

- コーヒーメーカーの性能は素晴らしく、美味しいコーヒーが淹れられる(商品に対するCSは高い)。

- しかし、購入前に閲覧した公式サイトは情報が探しにくく、注文プロセスも複雑だった。さらに、届いた商品の初期設定で不明点があり、サポートに電話したが長時間待たされた。

- この場合、個々の体験の積み重ねであるCX(総合的な顧客体験)は低いと評価されます。顧客は商品には満足していても、「この企業からまた買いたい」とは思わないかもしれません。

- CXが高いケース:

- 購入前に見たSNSの動画が魅力的で、公式サイトでは利用シーンを想像できる丁寧な説明があった。

- チャットボットで気軽に質問でき、注文は数クリックで完了。商品は翌日に届き、梱包も丁寧だった。

- 開封後の設定もアプリで簡単に行え、後日「美味しいコーヒーを楽しんでいますか?」というパーソナライズされたメールが届いた。

- このように、購入前から購入後まで一貫してスムーズで心地よい体験が提供されると、CXは高くなります。たとえ商品の性能が他社と大差なくても、顧客はこのブランドに好感を持ち、ファンになる可能性が高まります。

CSはCXを構成する重要な要素の一つですが、CSが高いからといって必ずしもCXが高いとは限りません。企業が目指すべきは、個々の接点でCSを高めつつ、それらを有機的に連携させて、全体として優れたCXを創出することです。

UX(ユーザーエクスペリエンス)との違い

UX(User Experience)は「ユーザー体験」と訳され、特にIT分野や製品開発において頻繁に使われる言葉です。CXと非常に似ていますが、その焦点となる「範囲」に明確な違いがあります。

UXとは、特定の製品やサービス(例:ウェブサイト、スマートフォンアプリ、ソフトウェアなど)を利用する際に、ユーザーが得る体験や感情を指します。具体的には、「ウェブサイトが使いやすい」「アプリの操作が直感的で分かりやすい」「目的の情報をストレスなく見つけられる」といった、利用時の品質がUXの評価対象です。

一方、CXはUXを内包する、より広範で包括的な概念です。UXが製品・サービスの「利用時」の体験に限定されるのに対し、CXはその製品を知るきっかけとなった広告、店舗での接客、購入後のカスタマーサポートなど、ブランドとの関わりすべてを含みます。

| 比較項目 | UX(ユーザーエクスペリエンス) | CX(カスタマーエクスペリエンス) |

|---|---|---|

| 対象範囲 | 特定の製品・サービス(ウェブサイト、アプリ等) | ブランド全体(製品、サービス、店舗、広告、サポート等) |

| 時間軸 | 製品・サービスの利用中 | 認知から購入後までの全期間 |

| 関係性 | CXを構成する一部分 | UXを含む、より上位の概念 |

| 担当部署 | 主にデザイナー、プロダクトマネージャー、エンジニア | マーケティング、営業、サポートなど全社 |

具体例で考えるUXとCXの違い

ある銀行のスマートフォンアプリを利用するケースで考えてみましょう。

- UXが高いがCXが低いケース:

- その銀行のアプリはデザインが洗練されており、残高照会や振込操作が非常にスムーズで分かりやすい(アプリのUXは高い)。

- しかし、そのアプリを使い始める前の口座開設手続きは書類が多くて煩雑だった。また、アプリで解決できない問題があってコールセンターに電話したところ、部署をたらい回しにされた。

- この場合、アプリという個別のプロダクトの体験(UX)は優れていても、銀行というブランド全体との関わり(CX)には多くの不満が残ります。

- CXが高いケース:

- Web広告で見たキャンペーンが魅力的で、口座開設はスマホだけで完結した。

- 届いたキャッシュカードのデザインもおしゃれで、同封の案内も丁寧だった。

- メインで使うアプリは直感的で使いやすく(UXが高い)、たまに利用する実店舗の行員も親切に対応してくれた。

- このように、優れたUXは優れたCXを実現するための重要な要素ですが、それだけでは十分ではありません。すべての顧客接点において、一貫した質の高い体験を提供することがCX向上には不可欠です。

UI(ユーザーインターフェース)との違い

UI(User Interface)は、UXとしばしばセットで語られますが、その意味はさらに具体的で技術的な側面に焦点を当てています。

UIとは、ユーザー(利用者)と製品やサービスの「接点」そのものを指します。具体的には、ウェブサイトの画面に表示される文字のフォントや大きさ、ボタンの色や形、アイコンのデザイン、メニューのレイアウトなど、ユーザーが直接見たり、触ったり、操作したりする部分すべてがUIです。

UIは、UXを構成する要素の一つです。優れたUIは、優れたUXを生み出すための土台となります。例えば、ボタンがどこにあるか分かりやすく、クリックしやすいデザイン(良いUI)であれば、ユーザーはストレスなく操作でき、快適な利用体験(良いUX)につながります。

UI、UX、CXの関係は、以下のような階層構造で捉えると分かりやすいでしょう。

- CX(カスタマーエクスペリエンス): ブランド全体との関わりから得られる総合的な体験(最も広範な概念)。

- UX(ユーザーエクスペリエンス): 特定の製品・サービスを利用する際の体験(CXの一部)。

- UI(ユーザーインターフェース): ユーザーが製品・サービスと接触する具体的な画面や操作部分(UXの構成要素)。

| 比較項目 | UI(ユーザーインターフェース) | UX(ユーザーエクスペリエンス) | CX(カスタマーエクスペリエンス) |

|---|---|---|---|

| 意味 | ユーザーとの接点(見た目、操作性) | 製品・サービスの利用体験(使いやすさ、満足感) | ブランドとの総合的な体験 |

| 例 | ボタンのデザイン、レイアウト | アプリの操作が快適、目的達成が容易 | サポート対応が良い、ブランドに愛着がある |

| 関係性 | UXを構成する要素 | CXを構成する要素 | UIとUXを内包する最上位概念 |

良いUIがなければ良いUXは生まれにくく、良いUXがなければ良いCXの実現も難しくなります。これらは独立した概念ではなく、顧客に最高の体験を届けるという共通の目標に向かって、密接に連携し合う関係にあるのです。

顧客エンゲージメントとの違い

顧客エンゲージメント(Customer Engagement)は、CXと非常に近い関係にありますが、両者は「原因」と「結果」の関係として捉えることができます。

顧客エンゲージメントとは、顧客が企業やブランドに対して抱く、自発的でポジティブな心理的なつながりや愛着、信頼関係を指します。エンゲージメントが高い顧客は、単に商品を繰り返し購入するだけでなく、そのブランドのファンとして、SNSで積極的に情報を発信したり、知人に勧めたり、企業の活動を応援したりといった行動を取ります。

一方、CXは、このようなエンゲージメントを構築するための「手段」や「プロセス」と考えることができます。企業が一貫して優れたCXを提供し続けることで、顧客の満足度や信頼感が高まり、その結果として顧客エンゲージメントが醸成されるのです。

| 比較項目 | 顧客エンゲージメント | CX(カスタマーエクスペリエンス) |

|---|---|---|

| 性質 | 企業と顧客の心理的な「つながり」「愛着」(状態) | 顧客が体験する一連のプロセス(行動・体験) |

| 関係性 | CX向上の結果として得られるもの | 顧客エンゲージメントを高めるための「手段」 |

| 方向性 | 顧客から企業への自発的な関与 | 企業から顧客への価値提供 |

| 指標例 | SNSでの言及数、レビュー投稿率、コミュニティ参加率 | NPS、顧客満足度、解約率 |

つまり、「優れたCX」という原因があって、「高い顧客エンゲージメント」という結果が生まれます。心地よい購入体験、感動的なサポート対応といったポジティブなCXの積み重ねが、顧客の心を動かし、「このブランドを応援したい」というエンゲージメントへと昇華させていくのです。

これらの用語の違いを正しく理解することは、自社の課題がどこにあるのかを正確に把握し、適切な戦略を立てるための第一歩となります。

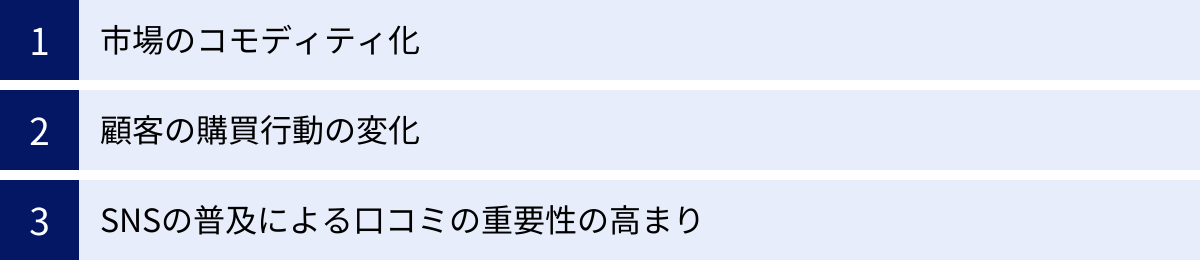

CXが重要視される理由

なぜ今、多くの先進的な企業がこぞってカスタマーエクスペリエンス(CX)の向上に注力しているのでしょうか。その背景には、現代のビジネス環境を特徴づける3つの大きな変化があります。ここでは、CXが企業の成長戦略において不可欠な要素となった理由を深掘りしていきます。

市場のコモディティ化

第一の理由は、「市場のコモディティ化」の進行です。コモディティ化とは、市場に出回っている商品やサービスが、メーカーやブランドによる品質・機能・性能の差がほとんどなくなり、顧客から見ると「どれも同じ」に見えてしまう状態を指します。

かつては、技術革新や独自の機能が大きな競争優位性となりました。他社にはない画期的な機能を持つ製品は、それだけで顧客を引きつけ、高い価格でも販売することができました。しかし、現代では技術の標準化が進み、グローバルなサプライチェーンが発達したことで、一つの企業が開発した新技術は瞬く間に他社にキャッチアップされてしまいます。スマートフォン、家電、自動車、さらにはソフトウェアや金融サービスに至るまで、多くの業界で機能的な差別化は極めて困難になっています。

このようなコモディティ化が進んだ市場では、企業は厳しい価格競争に巻き込まれやすくなります。顧客は「どれも同じなら、一番安いものを買おう」と考えるため、値下げ圧力が高まり、企業の収益性はどんどん悪化していくという負のスパイラルに陥りがちです。

この機能や価格での差別化が限界に達した市場において、新たな競争軸として浮上したのがCXです。製品そのもので差がつかないのであれば、顧客がその製品を認知し、購入し、利用するまでの一連の体験全体で差をつけるしかありません。

- 心地よい店舗空間や、親身で専門的な知識を持つスタッフによる接客

- 直感的でストレスのないオンラインストアでの購買体験

- 購入後の丁寧なフォローアップや、パーソナライズされた情報提供

- 迅速で共感的なカスタマーサポート

これらの「感情的価値」や「体験価値」は、機能や価格のように簡単に模倣することができません。それは、企業の文化や哲学、そして従業員一人ひとりの意識に根ざしたものであり、一朝一夕には構築できない、持続可能で強力な差別化要因となるのです。顧客は、単にモノを手に入れるだけでなく、そのプロセス全体で得られる心地よさや満足感、特別感といった「体験」に対して対価を支払うようになります。これが、コモディティ化時代を勝ち抜くための鍵として、CXが重要視される最大の理由です。

顧客の購買行動の変化

第二の理由は、インターネットとスマートフォンの普及によって引き起こされた「顧客の購買行動の劇的な変化」です。

かつて、顧客が商品情報を得る手段は、テレビCMや新聞広告、雑誌、店頭の店員など、企業側から発信される情報が中心でした。消費者の購買行動モデルは「AIDMA(アイドマ)」に代表されるように、企業からの情報に注意(Attention)し、興味(Interest)を持ち、欲求(Desire)を抱き、記憶(Memory)し、最終的に購買行動(Action)に至るという、比較的受動的なプロセスでした。

しかし、現代の顧客は、いつでもどこでも手元のスマートフォンで膨大な情報にアクセスできます。購買に至るプロセスははるかに複雑で能動的なものへと変化しました。代表的なモデルとして「AISAS(アイサス)」が挙げられます。

- Attention(注意)

- Interest(興味)

- Search(検索): 興味を持った商品について、検索エンジンやSNSで能動的に情報を探す。

- Action(購買)

- Share(共有): 購入・利用した体験を、SNSやレビューサイトで他者と共有する。

さらに近年では、DECAX(デキャックス)のように、コンテンツ発見から関係構築までを含む、より複雑なモデルも提唱されています。重要なのは、顧客が購入を決定する前に「Search(検索)」と「Share(共有)」というプロセスを通じて、企業がコントロールできない第三者の評価(口コミ、レビュー、比較記事など)を徹底的に調べるようになった点です。

また、価値観の変化として「モノ消費からコト消費へ」という大きな潮流も無視できません。人々は、単に商品を所有すること(モノ消費)よりも、その商品を通じて得られる特別な体験や経験、思い出(コト消費)に価値を見出すようになっています。例えば、高級な時計を買うこと自体よりも、その時計を身につけて特別な場所へ出かける体験や、購入時のラグジュアリーな空間での接客体験といったストーリーを重視する傾向が強まっています。

このような顧客の購買行動や価値観の変化に対応するためには、企業はもはや一方的に情報を発信するだけでは不十分です。顧客が情報を「Search」する段階で、いかに魅力的で信頼できる情報を提供できるか。そして、購入後の「Share」でポジティブな内容を共有してもらえるような、記憶に残る素晴らしい体験を提供できるか。これがビジネスの成否を分けるようになりました。

つまり、顧客がブランドと接触するすべてのタッチポイントを、価値ある「コト体験」として設計し、提供する必要があるのです。これが、CXが現代のマーケティング戦略の中核に据えられるようになった大きな理由です。

SNSの普及による口コミの重要性の高まり

第三の理由は、Facebook、X(旧Twitter)、Instagram、TikTokといった「SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の爆発的な普及」です。

総務省の「令和5年版 情報通信白書」によると、日本の個人のSNS利用率は2022年時点で80.0%に達しており、幅広い世代にとって情報収集やコミュニケーションの主要な手段となっています。(参照:総務省 令和5年版 情報通信白書)

SNSの普及は、個人の「体験」が持つ影響力を劇的に増大させました。かつて、一人の顧客が抱いた不満が外部に伝わる範囲は、家族や友人といったごく親しい間柄に限られていました。しかし、現代ではたった一つのネガティブな投稿が、瞬く間に数千、数万の人々に拡散され、企業のブランドイメージを大きく毀損する「炎上」に発展するリスクを常に抱えています。

逆に、期待を大きく上回る感動的な顧客体験は、ポジティブな口コミとしてSNS上で拡散されます。顧客が自発的に「#〇〇の神対応」「#買ってよかった」といったハッシュタグを付けて投稿してくれれば、それは企業が多額の広告費を投じて制作する広告よりもはるかに信頼性が高く、強力な宣伝効果(バイラルマーケティング)をもたらします。

このように、良くも悪くも、顧客一人ひとりの体験が、かつてないほど広範囲かつスピーディーに共有される時代になりました。企業にとって、もはや顧客の声は無視できない存在であり、むしろ積極的に向き合い、管理していくべき重要な経営資源となったのです。

この状況は、企業に対して、すべての顧客接点において細心の注意を払い、一貫して質の高い体験を提供するよう強く要請します。たった一度の不快な体験がブランド全体の評判を落としかねない一方で、一度の感動的な体験が新たなファンを呼び込むきっかけにもなります。

したがって、炎上リスクを管理し、ポジティブな口コミを最大化するという観点からも、CXの向上は極めて重要な経営課題となっています。一つ一つの顧客体験を丁寧に見直し、改善していく地道な努力こそが、SNS時代の企業にとって最強の防御であり、最大の武器となるのです。

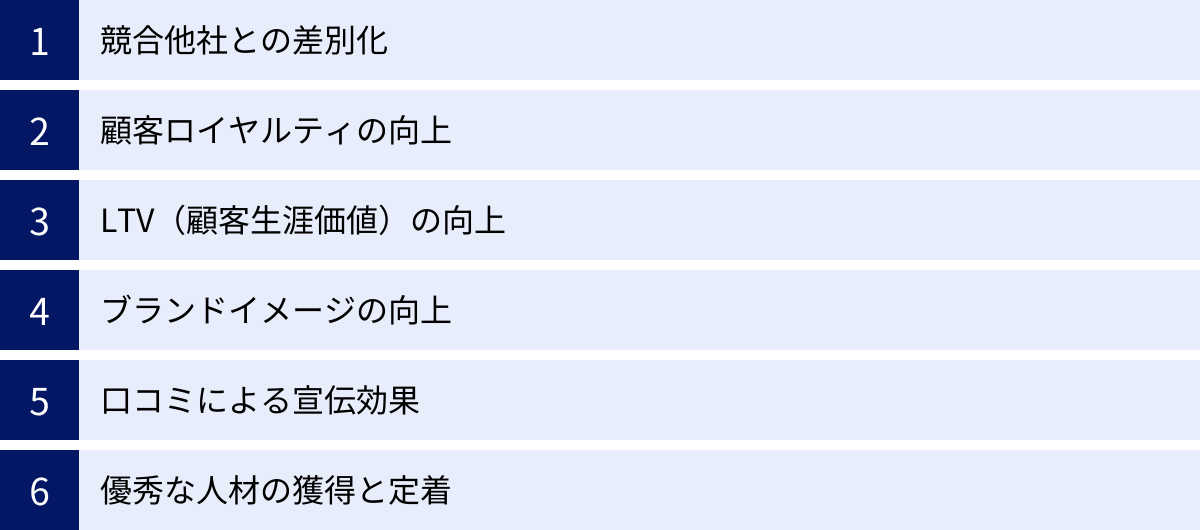

CXを向上させるメリット

カスタマーエクスペリエンス(CX)の向上に戦略的に取り組むことは、企業に多岐にわたる具体的なメリットをもたらします。それは単なる顧客満足度の向上に留まらず、収益の増加、ブランド価値の向上、さらには組織力の強化にまで及びます。ここでは、CX向上によって得られる6つの主要なメリットを詳しく解説します。

競合他社との差別化

前述の通り、現代市場の多くはコモディティ化が進み、製品の機能や品質、価格だけで競合と差をつけることが非常に難しくなっています。このような環境下で、CXは模倣困難な競争優位性を築くための強力な武器となります。

価格の安さは、競合がさらに値下げをすれば簡単に優位性が失われます。画期的な機能も、いずれは他社に追随されます。しかし、企業文化に根ざした一貫性のある質の高いサービス、顧客一人ひとりに寄り添うパーソナライズされたコミュニケーション、そしてすべてのチャネルでシームレスに提供される快適な購買体験といったCXは、組織全体で長年かけて築き上げるものであり、競合他社が簡単に真似できるものではありません。

顧客が「あのお店はいつも気持ちよく買い物ができる」「あの会社のサポートは本当に信頼できる」と感じるようになれば、多少価格が高くても、あるいは新機能で他社に劣っていたとしても、その企業を選び続ける理由が生まれます。このように、CXは価格競争から脱却し、独自のポジションを確立するための持続可能な差別化戦略の核となるのです。

顧客ロイヤルティの向上

優れたCXは、顧客の満足度を高め、ブランドに対する信頼と愛着、すなわち「顧客ロイヤルティ」を醸成します。ロイヤルティとは、単に商品を繰り返し購入するリピーターであるだけでなく、「このブランドが好きだ」「このブランドを応援したい」という心理的な結びつきを指します。

人は、自分のことを理解し、大切に扱ってくれる相手に好意を抱きます。ビジネスにおいても同様で、企業が自分のニーズを先回りして満たしてくれたり、困ったときに親身に対応してくれたりといったポジティブな体験を重ねることで、顧客はその企業に対して特別な感情を抱くようになります。

ロイヤルティの高い顧客は、価格の変動や競合他社の魅力的なオファーにも揺らぎにくく、安定した収益基盤となります。彼らは単なる「消費者」から、ブランドを共に育てていく「パートナー」のような存在へと変化していくのです。CX向上は、このような強固な顧客基盤を築くための最も効果的なアプローチと言えます。

LTV(顧客生涯価値)の向上

顧客ロイヤルティの向上は、必然的にLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の向上につながります。LTVとは、一人の顧客が、取引を開始してから終了するまでの全期間にわたって、自社にもたらす利益の総額を示す指標です。

企業の収益を伸ばすためには、新規顧客を獲得し続けることも重要ですが、既存顧客に長く、より多くの金額を使ってもらうことの方が、一般的にコスト効率が高いとされています。CXを向上させることで、以下のような好循環が生まれ、LTVが最大化されます。

- 継続利用・リピート購入の促進: 満足度の高い顧客は、解約せずにサービスを継続してくれたり、商品を繰り返し購入してくれたりします。利用期間が長くなるほど、LTVは増加します。

- アップセル・クロスセルの機会創出: ブランドへの信頼が高まると、顧客はより高価格帯の上位プランへ移行する「アップセル」や、関連商品・サービスを合わせて購入する「クロスセル」に応じてくれやすくなります。

- 顧客獲得コストの回収: 新規顧客の獲得には広告費などのコストがかかりますが、LTVが高まることで、そのコストを十分に回収し、利益を確保できます。

優れたCXは、顧客との関係を一度きりの取引で終わらせず、長期にわたる価値交換の関係へと深化させることで、企業の収益性を根本から改善します。

ブランドイメージの向上

CXへの取り組みは、企業の社会的な評価、すなわち「ブランドイメージ」を大きく向上させます。顧客一人ひとりを大切にする姿勢は、社外に対して「顧客志向の信頼できる企業」というポジティブなメッセージを発信することになります。

特に、トラブルが発生した際の対応は、企業の真価が問われる場面です。誠実で迅速、かつ顧客の感情に寄り添った対応(神対応)は、かえって顧客のロイヤルティを高め、良い評判となって広まることも少なくありません。

このようにして築かれたポジティブなブランドイメージは、顧客だけでなく、取引先、株主、地域社会といったあらゆるステークホルダーからの信頼獲得につながります。それは、価格や機能のように数値化できるものではありませんが、企業の持続的な成長を支える無形の資産となるのです。

口コミによる宣伝効果

満足した顧客は、その体験を誰かに話したくなるものです。SNSやレビューサイトが普及した現代において、この顧客による自発的な「口コミ」は、企業にとって最も強力で費用対効果の高い宣伝手段となります。

企業が発信する広告は、どうしても宣伝色が強くなり、顧客からはある種の警戒心を持って見られがちです。しかし、友人や同じような立場の第三者によるリアルな推奨は、非常に高い信頼性を持って受け入れられます。

- 「〇〇社のアプリ、すごく使いやすくて便利だよ」

- 「△△ホテルのスタッフの対応が最高だった!」

- 「□□のサポートセンターに問い合わせたら、すぐに問題を解決してくれた」

このようなポジティブな口コミがSNSで拡散されたり、レビューサイトで高い評価を得たりすることで、広告費をほとんどかけずに新たな見込み客にアプローチできます。CX向上への投資は、未来の広告費を削減し、オーガニックな顧客獲得サイクルを生み出すための投資でもあるのです。

優秀な人材の獲得と定着

CX向上のメリットは、顧客サイドだけに留まりません。実は、従業員、すなわち「社内」にも大きな好影響をもたらします。

顧客から感謝され、自社のサービスに誇りを持って働ける環境は、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)やモチベーションを大きく向上させます。自分の仕事が顧客を幸せにし、会社の成長に直接貢献しているという実感は、何物にも代えがたいやりがいとなります。エンゲージメントの高い従業員は、より質の高いサービスを提供しようと自発的に努力するため、CXがさらに向上するという好循環が生まれます。

また、「顧客を大切にする企業」という評判は、採用市場においても大きな魅力となります。特に優秀な人材ほど、給与や待遇だけでなく、その企業の理念や社会的な評判を重視する傾向があります。優れたCXを提供している企業は、働きがいのある職場として認知され、優秀な人材を引きつけやすくなります。同時に、既存従業員の離職率低下にもつながり、組織全体の知識や経験の蓄積が進むことで、企業の競争力はさらに強化されるのです。

CXを向上させるための5つの手順

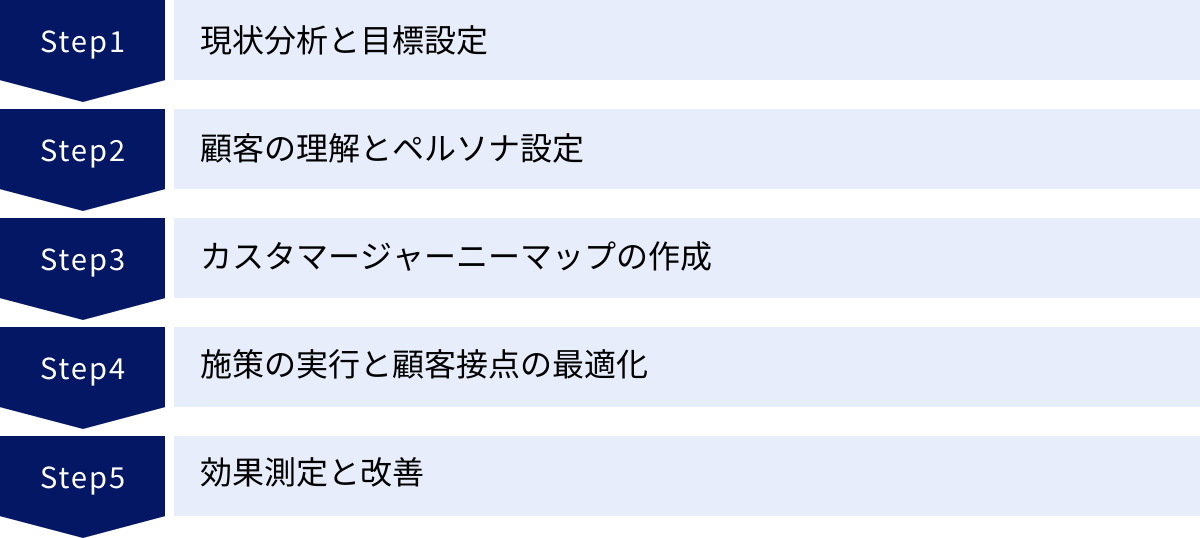

カスタマーエクスペリエンス(CX)の向上は、思いつきの施策を場当たり的に行うのではなく、戦略的かつ体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、CXを効果的に向上させるための普遍的なフレームワークとして、5つの具体的な手順を解説します。このステップを順番に踏むことで、着実に成果へとつなげることができます。

① 現状分析と目標設定

すべての改善活動は、現在地を正確に知ることから始まります。まずは、自社のCXが現在どのような状態にあるのかを客観的に把握し、目指すべきゴールを明確に設定します。

現状分析(As-Is分析)

まず、顧客が自社の製品やサービスに対してどのような体験をしているのか、その実態をデータに基づいて可視化します。この段階では、思い込みや憶測を排除し、客観的な事実に目を向けることが重要です。

- 定量的データの収集・分析:

- NPS®(ネットプロモータースコア): 「この企業(製品・サービス)を友人に薦める可能性はどのくらいありますか?」という質問を通じて、顧客ロイヤルティを数値化します。CXの状態を測る代表的な指標です。

- 顧客満足度調査(CSAT): 特定の接点(例:購入後、問い合わせ後)での満足度をアンケートで測定します。

- 解約率(チャーンレート): 顧客がサービス利用を停止する割合。CXの悪化を示す重要なサインです。

- リピート率: 顧客が再度購入してくれる割合。

- ウェブサイトの解析データ: 直帰率、コンバージョン率、滞在時間など。

- 定性的データの収集・分析:

- 顧客アンケート(自由記述欄): 顧客の具体的な意見や要望を収集します。

- 顧客インタビュー: 少数の顧客に直接ヒアリングを行い、深層心理や背景にあるニーズを探ります。

- SNSやレビューサイトのモニタリング: 顧客のリアルな声を収集・分析します。

- コールセンターの応対履歴(VoC): 問い合わせ内容やクレームを分析し、共通の課題を抽出します。

これらの分析を通じて、「どの顧客層が」「どのタッチポイントで」「どのような不満や課題を抱えているのか」を具体的に洗い出します。

目標設定(To-Be設定)

現状分析で明らかになった課題を踏まえ、「あるべきCXの姿」を定義し、具体的で測定可能な目標を設定します。この目標が、今後の施策の方向性を決める羅針盤となります。

目標設定の際には、「SMART」というフレームワークが役立ちます。

- Specific(具体的): 誰が、何を、どのようにするのかが明確か。

- (悪い例)顧客満足度を上げる。

- (良い例)オンラインストアの購入完了率を向上させる。

- Measurable(測定可能): 進捗や達成度を数値で測れるか。

- (良い例)購入完了率を現状の3%から5%に改善する。

- Achievable(達成可能):現実的に達成できる目標か。

- Relevant(関連性): 事業全体の目標と関連しているか。

- Time-bound(期限): いつまでに達成するのか期限が明確か。

- (良い例)次の一年間で、購入完了率を3%から5%に改善する。

「半年後までにNPSを10ポイント向上させる」「問い合わせへの初回返信時間を平均3時間以内にする」といった具体的な目標を立てることで、組織全体の目線が合い、施策の優先順位付けも容易になります。

② 顧客の理解とペルソナ設定

次に、「誰のために」CXを向上させるのか、ターゲットとなる顧客像を深く、具体的に理解するステップに進みます。すべての顧客を同じように満足させることは不可能です。最も価値を提供すべき顧客層に焦点を当てることが、効果的な施策立案の鍵となります。

このプロセスで非常に有効な手法が「ペルソナ」の作成です。ペルソナとは、収集したデータに基づいて作り上げる、架空の、しかし非常に具体的な顧客像のことです。

顧客データの分析

まずは、CRM(顧客管理システム)やアクセス解析ツールに蓄積されたデータを分析し、顧客をいくつかのセグメントに分類します。

- デモグラフィック情報: 年齢、性別、居住地、職業、年収など。

- サイコグラフィック情報: ライフスタイル、価値観、趣味、興味関心など。

- 行動データ: 購入履歴、ウェブサイトの閲覧履歴、問い合わせ履歴、アプリの利用頻度など。

これらのデータを分析することで、「高頻度で購入してくれるロイヤル顧客層」「新規登録したばかりの若年層」といった特徴的なグループが見えてきます。

ペルソナの設定

分析結果をもとに、最も重要と思われる顧客セグメントを代表するペルソナを作成します。ペルソナには、あたかも実在する人物かのように、詳細なプロフィールを設定します。

- 基本情報: 氏名、年齢、性別、顔写真(イメージ)

- 職業と役割: 会社名、役職、仕事内容

- ライフスタイル: 家族構成、休日の過ごし方、情報収集の方法(よく見るSNSや雑誌)

- 価値観と性格: 何を大切にしているか、どのようなことに喜びを感じるか

- 目標と課題: その人が達成したい目標は何か、そのために抱えている悩みや課題は何か

- 自社製品との関わり: なぜ自社の製品を選んだのか、どのように利用しているか

ペルソナを作成する最大の目的は、組織内で「顧客の顔」を共有することです。抽象的な「顧客」という言葉ではなく、「山田花子さん(35歳、共働きで2人の子育て中、時短のためネットスーパーを多用)」という具体的な人物を思い浮かべることで、開発者もマーケターもサポート担当者も、皆が顧客視点に立って「山田さんならどう感じるだろう?」と考えることができるようになります。

③ カスタマージャーニーマップの作成

ペルソナが設定できたら、次はそのペルソナが製品やサービスを認知し、最終的にファンになるまでの道のりを時系列で可視化する「カスタマージャーニーマップ」を作成します。これは、CX向上のための設計図とも言える非常に重要なツールです。

カスタマージャーニーマップは、横軸に時間経過(ステージ)、縦軸に顧客の行動や感情などを配置した図です。

- ステージ: 顧客の行動段階。一般的に「認知 → 興味・関心 → 比較・検討 → 購入 → 利用・継続 → 推奨(ファン化)」などのフェーズを設定します。

- タッチポイント: 各ステージで顧客が企業と接触する場所や手段(例:Web広告、SNS、店舗、コールセンター、製品本体)。

- 行動: 各ステージで顧客が具体的に何をするか(例:検索する、資料請求する、友人に相談する)。

- 思考・感情: そのとき顧客が何を考え、どのように感じているか(例:「情報が多すぎて分からない」「このデザインが好き」「手続きが面倒だ」)。

- 課題・ペインポイント: 顧客が不満やストレスを感じる点。

- 改善の機会: 課題を解決し、体験を向上させるためのアイデア。

このマップを作成することで、顧客の体験を断片的にではなく、一連の流れとして俯瞰できます。そして、「購入手続きの段階で多くの顧客が不安を感じている」「アフターサポートの連絡が不足しているため、継続利用につながらない」といった、これまで見過ごされてきた重要な課題(ペインポイント)や、改善のチャンス(モーメント・オブ・トゥルース)を客観的に特定することができます。

④ 施策の実行と顧客接点の最適化

カスタマージャーニーマップで課題が特定できたら、いよいよ具体的な改善施策を立案し、実行に移します。この段階では、インパクトが大きく、かつ実現可能性の高い施策から優先的に着手することが成功のポイントです。

施策は、カスタマージャーニーの各ステージに対応して考えます。

- 認知・興味関心ステージの改善例:

- ターゲット顧客に響くようなWeb広告やSNSコンテンツを作成する。

- SEO対策を強化し、検索結果の上位に表示されるようにする。

- 比較・検討ステージの改善例:

- ウェブサイトに詳細な製品比較表や、利用者のレビューを掲載する。

- チャットボットを導入し、24時間いつでも気軽に質問できるようにする。

- 購入ステージの改善例:

- ECサイトの入力フォームを簡素化し、決済手段を多様化する(EFO:入力フォーム最適化)。

- 店舗スタッフ向けの接客マニュアルを刷新し、トレーニングを実施する。

- 利用・継続ステージの改善例:

- 製品の使い始めをサポートする丁寧なオンボーディングプログラムを用意する。

- 顧客の利用状況に合わせて、パーソナライズされたヒントや活用法をメールで配信する。

- カスタマーサポートの体制を強化し、応答時間を短縮する。

これらの施策を実行する上で極めて重要なのが、部門間の連携です。例えば、ウェブサイトの改善にはマーケティング部門と開発部門の協力が不可欠ですし、顧客の声を製品開発に活かすにはサポート部門と開発部門の連携が必要です。CX向上は、特定の部署の仕事ではなく、全社的なプロジェクトであるという意識を共有することが不可欠です。

⑤ 効果測定と改善

施策を実行したら、それで終わりではありません。実行した施策が、最初に設定した目標に対してどれほどの効果をもたらしたのかを定量的に測定し、その結果に基づいてさらなる改善を行うというサイクルを回し続けることが最も重要です。これがPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルです。

- Check(評価):

- 施策実行後、NPS®や顧客満足度、解約率、コンバージョン率といったKPIがどのように変化したかを計測します。

- A/Bテストなどを実施し、どの改善が効果的だったのかを特定します。

- 顧客アンケートやインタビューを再度行い、施策に対する顧客の反応を確認します。

- Action(改善):

- 評価の結果、効果が高かった施策は継続・横展開します。

- 効果が低かった施策については、その原因を分析し、アプローチを修正して再度試みるか、あるいは中止を決定します。

- このプロセスで得られた新たな知見を、次の現状分析やカスタマージャーニーマップの更新に活かします。

CX向上は、一度達成すれば完了するゴールのあるプロジェクトではありません。市場環境や顧客の価値観は常に変化し続けるため、この5つの手順を継続的に、そして繰り返し実践していくことで、企業は常に顧客にとって最高の体験を提供し続けることができるのです。

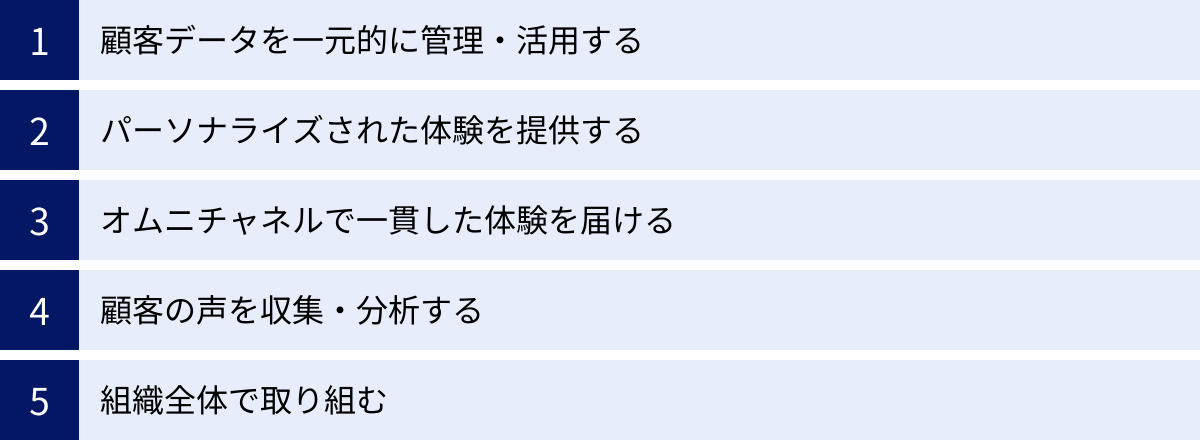

CXを向上させるためのポイント

CX向上のための5つの手順を効果的に進め、真に競争力のある顧客体験を構築するためには、いくつかの重要な心構えと組織的なアプローチが必要です。ここでは、CX向上の取り組みを成功に導くための5つの重要なポイントを解説します。

顧客データを一元的に管理・活用する

現代のCX戦略の根幹をなすのが、データに基づいた顧客理解です。しかし、多くの企業では、顧客に関するデータが各部門のシステムにバラバラに保管されている「サイロ化」の状態にあります。

- マーケティング部門は、広告のクリック履歴やウェブサイトの閲覧履歴をMAツールで管理。

- 営業部門は、商談の進捗や顧客とのやり取りをSFA/CRMで管理。

- カスタマーサポート部門は、問い合わせやクレームの履歴を別のシステムで管理。

- 店舗は、POSシステムで購買履歴を管理。

このようにデータが分断されていると、一人の顧客の全体像を把握することができません。例えば、過去に何度も問い合わせをしてくれている優良顧客に対して、営業担当者がその事実を知らずに新規顧客と同じようなアプローチをしてしまう、といった事態が起こり得ます。

この課題を解決するためには、これらの散在する顧客データを一元的に統合・管理する仕組みを構築することが不可欠です。そのための代表的なツールが、CRM(顧客関係管理)や、より高度なCDP(カスタマーデータプラットフォーム)です。

これらのプラットフォームにデータを集約することで、顧客一人ひとりの属性、行動履歴、購買履歴、コミュニケーション履歴などを統合した「360度顧客ビュー」を実現できます。これにより、どの部門の担当者でも、顧客の全体像を即座に把握し、過去の経緯を踏まえた上で、一貫性のある適切な対応が可能になります。データの一元管理は、後述するパーソナライゼーションやオムニチャネル戦略の基盤となる、極めて重要なポイントです。

パーソナライズされた体験を提供する

すべての顧客を同じように扱う画一的なマスマーケティングは、もはや時代遅れです。現代の顧客は、「自分のことを理解し、自分に合った特別な対応をしてくれる」というパーソナライズされた体験を求めています。

一元管理された顧客データを活用することで、高度なパーソナライゼーションが可能になります。

- Eメールマーケティング: 「〇〇様」と名前を呼びかけるだけでなく、過去の購買履歴に基づいて「〇〇様が以前ご購入された△△に合う新商品のご案内です」といった、一人ひとりに最適化されたコンテンツを配信する。

- ウェブサイトのコンテンツ表示: 顧客の閲覧履歴や興味関心に応じて、トップページに表示するバナーやおすすめ商品を動的に変更する。

- レコメンデーション: Amazonのように、「この商品を買った人はこんな商品も買っています」といった、顧客の購買意欲を刺激する提案を行う。

- カスタマーサポート: 問い合わせてきた顧客の過去の購入履歴やサポート履歴を瞬時に参照し、「以前お問い合わせいただいた〇〇の件ですね」と、話が早いスムーズな対応を実現する。

このようなパーソナライズされた体験は、顧客に「自分は大切にされている」「この企業は自分のことを分かってくれている」というポジティブな感情を抱かせ、満足度とロイヤルティを飛躍的に高める効果があります。

オムニチャネルで一貫した体験を届ける

現代の顧客は、オンラインとオフラインの境界を意識することなく、様々なチャネルを自由に行き来しながら購買活動を行います。このような行動様式に対応するためには、「オムニチャネル」戦略が不可欠です。

オムニチャネルとは、ウェブサイト、スマートフォンアプリ、実店舗、コールセンター、SNSといったすべての顧客接点(チャネル)を連携させ、顧客にシームレスで一貫した体験を提供する考え方です。

よく似た言葉に「マルチチャネル」がありますが、これは単に複数のチャネルを持っているだけで、それぞれが独立して機能している状態を指します。オムニチャネルの鍵は「連携」です。

- オムニチャネルの具体例:

- スマートフォンのアプリで商品の在庫を調べ、最寄りの店舗に取り置きを依頼する。

- 実店舗で商品のバーコードをスキャンし、オンラインストアのレビューや詳細情報を確認する。

- オンラインストアで購入した商品を、都合の良い時間に実店舗で受け取る(BOPIS: Buy Online Pick-up In Store)。

- どのチャネルで購入しても、同じ会員IDでポイントが貯まり、利用できる。

- ウェブサイトでカートに入れた商品が、スマートフォンアプリのカートにも同期されている。

このようなオムニチャネル体験を実現するためには、前述のデータ一元管理が前提となります。すべてのチャネルで顧客情報や在庫情報がリアルタイムに共有されていなければ、シームレスな体験は提供できません。顧客がどのチャネルを利用しても「いつもの自分」として認識され、途切れることのない快適なサービスを受けられること。これがCX向上における重要なポイントです。

顧客の声を収集・分析する

CX向上のヒントは、すべて顧客の中にあります。顧客の声(VoC: Voice of Customer)を積極的に収集し、分析して、施策に活かす仕組みを構築することが極めて重要です。顧客の声は、企業が気づいていない課題や、新たなビジネスチャンスを教えてくれる宝の山です。

- 能動的な収集:

- アンケート: NPS®調査や満足度調査を定期的に実施する。

- インタビュー: ペルソナに近い顧客に直接ヒアリングを行う。

- ユーザーテスト: 新しいウェブサイトやアプリのプロトタイプを実際に使ってもらい、フィードバックを得る。

- 受動的な収集:

- コールセンターや問い合わせフォーム: 寄せられる質問やクレームをデータとして蓄積・分析する。

- SNS: 自社名や商品名でエゴサーチを行い、顧客の生の声を収集する(ソーシャルリスニング)。

- レビューサイト: ECサイトや口コミサイトに投稿されたレビューを分析する。

重要なのは、収集した声をただ眺めるだけでなく、テキストマイニングなどのツールも活用しながら傾向を分析し、具体的な改善アクションに結びつけることです。「〇〇という機能が使いにくい」という声が多ければ製品開発チームにフィードバックし、「送料が高い」という不満が多ければ物流部門と配送オプションの見直しを検討する。このサイクルを回し続けることが、顧客本位の経営を実現します。

組織全体で取り組む

最後に、そして最も重要なポイントが、CX向上を特定の部門だけのタスクとせず、組織全体で取り組む文化を醸成することです。CXは、マーケティング、営業、開発、サポート、店舗など、顧客と関わるすべての部門の活動の総和によって創り出されます。

どれか一つの部門だけが頑張っても、他の部門の対応が悪ければ、全体のCXは低下してしまいます。例えば、マーケティングチームが素晴らしいキャンペーンで顧客を惹きつけても、その後の営業担当者の対応が遅かったり、サポートの質が低かったりすれば、顧客はがっかりして離れていくでしょう。

これを防ぐためには、以下のことが不可欠です。

- 経営層の強いコミットメント: 経営トップがCXの重要性を明確に宣言し、全社的な目標として掲げる。

- ビジョンと目標の共有: ペルソナやカスタマージャーニーマップを全社で共有し、「我々が目指す顧客体験」についての共通認識を持つ。

- 部門横断のチーム編成: 各部門からメンバーを集めたCX向上専門のタスクフォースを設置する。

- KPIの連携: 各部門の評価指標(KPI)にCXに関連する項目(例:NPS、顧客満足度)を組み込み、全部門が同じ方向を向くように促す。

部門間の壁(サイロ)を取り払い、顧客という一つの目標に向かって組織全体が連携すること。これこそが、持続可能なCX向上を実現するための究極のポイントと言えるでしょう。

CX向上に役立つおすすめツール

カスタマーエクスペリエンス(CX)の向上は、戦略やマインドセットだけでなく、それを支えるテクノロジーの活用が不可欠です。ここでは、CX向上の各プロセスを効率化し、高度化するために役立つ代表的なツールを3つのカテゴリに分けて紹介します。各ツールはそれぞれ得意領域が異なるため、自社の課題や目的に合わせて選定することが重要です。

CRM(顧客管理システム)/SFA(営業支援システム)

CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)は、顧客情報を一元管理し、顧客との良好な関係を構築・維持するためのシステムです。SFA(Sales Force Automation:営業支援システム)はCRMの一分野で、特に営業活動の効率化に特化しています。これらは、CX戦略の基盤となる「顧客データの統合」を実現する上で中心的な役割を果たします。

Salesforce Sales Cloud

世界トップクラスのシェアを誇るCRM/SFAプラットフォームです。顧客情報、取引先情報、商談の進捗、過去の活動履歴などを一元的に管理し、営業プロセス全体を可視化・効率化します。豊富な機能と高いカスタマイズ性が特徴で、あらゆる業種・規模の企業に対応可能です。また、マーケティングオートメーション(Marketing Cloud Account Engagement)やカスタマーサービス(Service Cloud)など、他のSalesforce製品とのシームレスな連携により、顧客に関するあらゆる情報を統合し、包括的なCX向上を実現する基盤となります。

(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

HubSpot Sales Hub

「インバウンド」の思想に基づき、顧客にとって価値ある情報を提供することで、自然と顧客を引きつけることを目指すHubSpot社のCRMプラットフォームに含まれる営業支援ツールです。無料のCRM機能を基盤としており、スモールスタートしやすいのが大きな特徴です。Eメールトラッキング、ミーティング設定、セールスオートメーションなどの機能を通じて、営業担当者が顧客との関係構築に集中できる環境を提供します。同社のMarketing HubやService Hubと統合されており、マーケティングから営業、サポートまで一貫したデータ管理とアプローチが可能です。

(参照:HubSpot, Inc.公式サイト)

Zoho CRM

40種類以上のアプリケーション群「Zoho」の中核をなすCRM/SFAツールです。中小企業から大企業まで、幅広いニーズに対応できる機能性と、優れたコストパフォーマンスで知られています。顧客管理や商談管理といった基本機能に加え、AIアシスタント「Zia」による営業活動の予測や提案、強力な分析機能などを備えています。他のZohoアプリケーション(マーケティング、会計、人事など)との連携が容易なため、ビジネス全体の情報を統合し、より深い顧客理解に基づいたCX向上を目指す企業に適しています。

(参照:ゾーホージャパン株式会社公式サイト)

MA(マーケティングオートメーション)

MA(Marketing Automation)は、マーケティング活動を自動化・効率化するためのツールです。特に、見込み客(リード)の獲得から育成(ナーチャリング)までのプロセスを自動化し、顧客一人ひとりの興味や関心度に合わせたパーソナライズされたコミュニケーションを実現するのに役立ちます。

Adobe Marketo Engage

BtoB(企業間取引)マーケティングにおいて世界的に高い評価を得ているMAツールです。リードの行動履歴(ウェブサイト訪問、メール開封など)をスコアリングし、有望な見込み客を自動で特定。精緻なシナリオに基づいたメール配信やコンテンツの出し分けを行い、長期的な視点で見込み客を育成します。CRMとの強力な連携により、マーケティング部門が育成した質の高いリードをスムーズに営業部門へ引き渡し、部門間の連携を強化することで、一貫したCXを提供します。

(参照:アドビ株式会社公式サイト)

SATORI

日本国内で開発された国産MAツールで、特に「匿名の見込み客」へのアプローチに強みを持っています。多くのMAツールはメールアドレスなどを獲得した実名リードが主な対象ですが、「SATORI」はまだ個人情報が不明なウェブサイト訪問者(アンノウン客)に対しても、その行動履歴に応じてポップアップを表示するなど、1to1のコミュニケーションが可能です。直感的で分かりやすいUIも特徴で、MAツールを初めて導入する企業でも比較的使いやすいとされています。

(参照:SATORI株式会社公式サイト)

HubSpot Marketing Hub

前述のHubSpot CRMプラットフォームのマーケティング支援ツールです。ブログ作成、SEO、ランディングページ作成、Eメールマーケティング、SNS管理など、インバウンドマーケティングに必要な機能がオールインワンで提供されています。CRMと完全に統合されているため、顧客の行動データを元に、非常にスムーズな形でパーソナライズされたマーケティング施策を実行できるのが最大の強みです。無料プランから利用でき、ビジネスの成長に合わせて拡張していくことができます。

(参照:HubSpot, Inc.公式サイト)

顧客体験管理(CXM)ツール

CXM(Customer Experience Management)ツールは、その名の通り、顧客体験の測定・分析・改善に特化したプラットフォームです。NPS®などのアンケートを通じて顧客の声を体系的に収集し、そのデータを分析して課題を特定、改善アクションにつなげるまでの一連のサイクルを支援します。

Qualtrics CustomerXM

体験管理(XM)という分野をリードする、高機能なCXMプラットフォームです。ウェブサイト、メール、SMS、アプリなど、あらゆるチャネルで顧客のフィードバックを収集。NPS®、CSAT、CES(顧客努力指標)といった主要な指標をダッシュボードでリアルタイムに可視化します。高度なテキスト分析や統計解析機能により、顧客の声の背後にある根本原因を特定し、組織内の適切な担当者に改善アクションを促すワークフローを自動化することができます。

(参照:クアルトリクス合同会社公式サイト)

Sprinklr Modern Care

SNSやメッセージングアプリなど、現代のデジタルチャネルに強みを持つ統合CXMプラットフォームです。X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、LINE、WhatsAppなど30以上のデジタルチャネルを一つのプラットフォームに統合。これらのチャネル上での顧客からの問い合わせやコメントに一元的に対応できるだけでなく、AIを活用して膨大な投稿を分析し、顧客の感情やトレンドを把握することができます。特にSNS上の顧客対応と評判管理を強化したい企業に適しています。

(参照:Sprinklr, Inc.公式サイト)

KARTE

「ウェブサイトやアプリに来訪した顧客をリアルタイムに解析し、一人ひとりに合わせたコミュニケーションをその場で実行する」ことに特化したCXプラットフォームです。顧客がサイト内でどのような行動をしているかをリアルタイムに可視化し、「〇秒以上滞在しているが購入に至らない」といった特定の条件に合わせて、ポップアップでクーポンを提示したり、チャットで話しかけたりといったアクションを自動化します。顧客の「今、この瞬間」の体験を向上させることに強みを持っています。

(参照:株式会社プレイド公式サイト)

これらのツールを導入することで、これまで感覚的に行っていたCX改善活動を、データに基づいた科学的なアプローチへと進化させることが可能になります。自社の目的とリソースに合わせて、最適なツールを選択・活用することが、CX向上の取り組みを加速させる鍵となります。