転職活動や就職活動において、避けては通れないのが「面接」です。書類選考を通過した喜びも束の間、「面接で何を話せばいいのだろう」「マナーはこれで合っているのか」といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。面接は、単にスキルや経歴を伝える場ではありません。あなたという人物の魅力やポテンシャル、そして企業との相性を確かめるための重要なコミュニケーションの場です。

この記事では、面接の目的といった基本的な知識から、具体的な準備、当日の流れとマナー、頻出質問への回答戦略、さらには面接後のアクションまで、面接対策の全てを網羅的に解説します。質問例は50選以上を掲載し、それぞれの質問の意図や効果的な答え方を詳しく掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、面接に対する漠然とした不安が解消され、自信を持って本番に臨めるようになります。あなたのキャリアにおける重要な一歩を、万全の準備で踏み出しましょう。

目次

面接とは?目的と評価されるポイント

面接対策を始める前に、まずは「面接とは何か」という本質を理解することが重要です。企業がなぜ面接を行うのか、その目的と評価のポイントを把握することで、的外れな準備を避け、より効果的な対策を立てられます。

面接官が候補者を見る目的

面接は、企業と候補者がお互いを理解するための重要なプロセスです。企業側、つまり面接官が候補者を見る目的は、多岐にわたりますが、突き詰めると「入社後のミスマッチを防ぎ、自社で活躍・定着してくれる人材かを見極めること」に集約されます。

履歴書や職務経歴書などの応募書類は、候補者の経歴やスキルを把握するための一次情報です。しかし、書類だけでは分からない情報が数多く存在します。例えば、文章の裏にある人柄、コミュニケーションのスタイル、困難な状況にどう対処するかといった思考のプロセス、そして何よりも「この会社で働きたい」という熱意の強さなどです。

面接官は、限られた時間の中で、以下のような視点から候補者を多角的に評価しようとしています。

- 書類内容の真実性の確認と深掘り: 職務経歴書に書かれた実績は、どのような状況で、どのようにして達成されたのか。その中で候補者が果たした役割は何か。具体的なエピソードを通じて、スキルの再現性や本質的な能力を探ります。

- 人柄や価値観の把握: チームの一員として他の社員とうまくやっていけるか。企業の文化や価値観(社風)に合っているか。これらの「カルチャーフィット」は、入社後の定着率やパフォーマンスに直結するため、非常に重視されます。

- 潜在能力(ポテンシャル)の評価: 特に若手や未経験者の採用では、現時点でのスキルだけでなく、今後の成長可能性が重要な評価軸となります。学習意欲の高さ、素直さ、論理的思考力などから、将来的な貢献度を予測します。

- 入社意欲の確認: 企業は、多大なコストと時間をかけて採用活動を行っています。そのため、「内定を出したら本当に入社してくれるのか」という点は非常に重要です。志望度の高さを確認し、内定辞退のリスクを測るのも面接の大きな目的の一つです。

このように、面接は単なる質疑応答の場ではなく、企業と候補者の相互理解を深めるための対話の場であると認識することが、成功への第一歩と言えるでしょう。

面接で評価される3つのポイント

面接官が候補者を評価する際、主に以下の3つのポイントを重点的に見ています。これらのポイントを意識して自己アピールを組み立てることで、面接官の心に響くメッセージを伝えられます。

人柄や価値観が社風と合うか

どれだけ優秀なスキルを持っていても、企業の文化や働く人々の価値観と合わなければ、候補者も企業も不幸になってしまいます。この「カルチャーフィット」は、長期的な活躍のために不可欠な要素です。

面接官は、以下のような質問や対話の中から、あなたの人柄や価値観を探ろうとします。

- 「仕事で大切にしていることは何ですか?」

- 「どのようなチームで働きたいですか?」

- 「困難な仕事に直面した時、どう乗り越えますか?」

- 雑談の中での受け答えや表情

これらの質問に対して、単に模範解答を述べるのではなく、自身の経験に基づいた具体的なエピソードを交えて語ることが重要です。例えば、「チームワークを大切にしています」と答えるだけでなく、「前職で〇〇というプロジェクトにおいて、意見が対立した際に、私が双方の意見を整理し、共通の目標を再確認することで、チームを一つにまとめた経験があります」といった具体的な話ができると、説得力が格段に増します。

事前に企業のウェブサイトにある企業理念やビジョン、社員インタビューなどを読み込み、その企業がどのような価値観を大切にしているかを理解しておくことが、効果的なアピールに繋がります。

入社意欲や熱意の高さ

「数ある企業の中で、なぜうちの会社を選んだのか」という問いに、説得力のある答えができるかどうかは、合否を分ける大きなポイントです。入社意欲の高さは、入社後の仕事への取り組み姿勢や貢献度と相関があると多くの企業は考えています。

熱意を測る指標は、主に以下の点です。

- 志望動機の具体性と独自性: 「貴社の将来性に惹かれました」といった抽象的な理由だけでは不十分です。「貴社の〇〇という事業の、特に△△という点に強く共感しており、私のこれまでの□□という経験を活かして、貢献できると確信しています」というように、具体的な事業内容や自身の経験と結びつけて語る必要があります。

- 企業研究の深さ: 企業の公式サイトや採用ページに書かれている情報だけでなく、プレスリリース、IR情報、競合他社の動向、業界ニュースまで踏み込んで調べていることが伝わると、熱意は本物だと評価されます。

- 逆質問の質: 面接の最後に設けられる「何か質問はありますか?」という逆質問の時間は、絶好のアピールの機会です。「特にありません」は論外であり、調べればすぐに分かるような質問も避けるべきです。入社後の働き方を具体的にイメージしていることが伝わる質問や、企業の今後の展望に関するような鋭い質問ができると、評価は大きく上がります。

熱意は、ただ「第一志望です!」と叫ぶことではありません。入念な準備と深い企業理解に裏打ちされた言動そのものが、何よりの熱意の証明となるのです。

スキルや経験が求めるものと一致するか

当然ながら、募集されているポジションで求められる業務を遂行できるだけのスキルや経験があるかは、基本的な評価項目です。面接官は、職務経歴書に書かれた内容をより深く掘り下げることで、そのスキルが本物であるか、そして自社で再現可能かを確認します。

ここで重要になるのが「スキルの具体化と再現性の証明」です。

- 具体性: 「営業成績を上げました」ではなく、「〇〇という課題に対し、△△という仮説を立て、□□というアプローチを実行した結果、担当エリアの売上を前年比120%に向上させました」というように、具体的な行動と数値を交えて説明することが求められます。

- 再現性: その成果が、たまたま運が良かっただけではなく、あなたのスキルや思考プロセスに基づいたものであることを示す必要があります。「この成功体験から、〇〇という学びを得ました。このノウハウは、貴社で〇〇の業務に取り組む際にも必ず活かせると考えています」と繋げることで、入社後の活躍イメージを面接官に持たせることができます。

未経験の職種に応募する場合でも、これまでの経験の中から、新しい仕事に活かせる「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)」、例えばコミュニケーション能力、課題解決能力、学習能力などを抽出し、アピールすることが重要です。

これら3つのポイント、「人柄・価値観」「入社意欲」「スキル・経験」は、それぞれ独立しているわけではなく、相互に関連しあっています。一貫性のある自己アピールを組み立て、面接という対話の場で誠実に伝えることが、内定を勝ち取るための鍵となります。

面接前に必ずやるべき8つの準備

面接の成否は、当日のパフォーマンスだけでなく、それまでの準備で9割が決まると言っても過言ではありません。付け焼き刃の知識やその場しのぎの回答では、経験豊富な面接官にはすぐに見抜かれてしまいます。ここでは、面接に臨む前に必ず行うべき8つの準備を、具体的な方法とともに徹底解説します。

① 自己分析で強みと経験を棚卸しする

面接準備の出発点であり、最も重要なのが「自己分析」です。自己分析とは、これまでの経験を振り返り、自分の強み、弱み、価値観、興味・関心を客観的に把握する作業です。これができていないと、志望動機や自己PRに深みと一貫性が生まれません。

自己分析の具体的な手法としては、以下のようなものがあります。

- モチベーショングラフの作成: 横軸に時間(幼少期から現在まで)、縦軸にモチベーションの高低を取り、自分の人生の浮き沈みをグラフ化します。モチベーションが上がった(下がった)出来事について、「なぜそうなったのか」「その時何を考え、どう行動したか」を掘り下げることで、自分の価値観や強みの源泉が見えてきます。

- Will-Can-Mustの整理:

- Will(やりたいこと): 将来的に挑戦したい仕事、実現したいキャリアなど。

- Can(できること): これまでの経験で培ったスキル、知識、実績など。

- Must(すべきこと): 企業や社会から求められている役割、責任など。

この3つの円が重なる部分が、あなたにとって最もパフォーマンスを発揮でき、やりがいを感じられる領域です。応募企業がこの重なる部分にどうフィットするのかを考えることが、説得力のある志望動機に繋がります。

- 経験の棚卸し(STARメソッド): 過去の経験を整理する際には、「STARメソッド」というフレームワークが有効です。

- S (Situation): どのような状況でしたか?

- T (Task): どのような課題や目標がありましたか?

- A (Action): それに対して、あなたが具体的にどう行動しましたか?

- R (Result): その結果、どうなりましたか?

このフレームワークに沿って複数のエピソードを整理しておくと、面接で「具体的な経験を教えてください」と問われた際に、論理的で分かりやすく回答できます。

自己分析は一度やったら終わりではありません。企業研究を進める中で、新たな自分の側面に気づくこともあります。継続的に自分と向き合う時間を持つことが、面接の質を飛躍的に高めます。

② 企業研究で事業や文化を理解する

自己分析で「自分」を理解したら、次に行うべきは「相手」、つまり応募企業の理解です。企業研究が浅いと、「どの会社にも言えること」しか話せず、入社意欲を疑われてしまいます。

調べるべき情報は多岐にわたりますが、少なくとも以下の点は押さえておきましょう。

- 基本情報: 会社概要、沿革、事業内容、主力商品・サービス

- 経営情報: 企業理念、ビジョン、中期経営計画、IR情報(株主向け情報)、プレスリリース

- 働く環境: 求める人物像、社員インタビュー、福利厚生、キャリアパス、SNSでの発信内容

- 業界・競合情報: 業界内での企業の立ち位置、競合他社の動向、業界全体の課題や将来性

これらの情報は、企業の公式サイトや採用サイトだけでなく、IR情報(上場企業の場合)、業界団体のウェブサイト、新聞やビジネス系ニュースサイトなど、複数の情報源から収集することが重要です。特に、社長メッセージや社員インタビューには、企業の価値観や文化が色濃く反映されているため、必ず目を通しましょう。

企業研究は、ただ情報を集めるだけでは意味がありません。集めた情報と、自己分析で見えてきた自分の強みや価値観を結びつける作業が不可欠です。「この企業の〇〇という理念は、私の△△という経験で培った価値観と合致する」「この企業の□□という課題は、私の〇〇というスキルで解決に貢献できるはずだ」といったように、自分との接点を見つけ出すことが、オリジナリティのある志望動機や自己PRに繋がります。

③ 想定問答集を作成する

自己分析と企業研究ができたら、それらを基に面接で聞かれそうな質問への回答を準備します。これを「想定問答集」としてまとめておくと、本番で落ち着いて対応できます。

作成する際のポイントは、回答を文章で丸暗記しないことです。丸暗記した文章を棒読みすると、不自然で熱意が伝わりません。話したい要点(キーワード)をいくつか箇条書きでメモしておき、本番ではそのキーワードを繋げながら自分の言葉で話す練習をしましょう。

最低限準備しておくべき質問は以下の通りです。

- 自己紹介、自己PR

- 志望動機

- 強み、弱み

- 成功体験、失敗体験

- キャリアプラン

これらの基本的な質問に加え、応募する企業の事業内容や職種に合わせて、「なぜこの業界なのか」「なぜこの職種なのか」「入社後に貢献できることは何か」といった質問への回答も準備しておきましょう。作成した回答に一貫性があるかを必ず確認することも大切です。

④ 逆質問を複数用意する

面接の終盤にほぼ必ず聞かれる「最後に何か質問はありますか?」という逆質問。これは、単なる疑問解消の場ではなく、あなたの入社意欲、企業理解度、論理的思考力をアピールする絶好の機会です。

良い逆質問のポイントは以下の通りです。

- 調べれば分かる質問はしない: 「御社の主力商品は何ですか?」など、公式サイトを見れば分かる質問は、準備不足を露呈するだけです。

- YES/NOで終わる質問は避ける: 「福利厚生は充実していますか?」ではなく、「社員の皆様がスキルアップのために活用されている制度などがあれば、具体的に教えていただけますか?」のように、相手が具体的に話せるようなオープンクエスチョンを心がけましょう。

- 入社後の活躍をイメージさせる質問: 「1日も早く戦力になるために、入社前に勉強しておくべきことがあれば教えてください」「配属予定の部署では、どのようなスキルを持つ方が活躍されていますか?」といった質問は、高い学習意欲と貢献意欲を示せます。

- 企業の未来や課題に関する質問: 「中期経営計画にある〇〇という目標達成に向けて、現場レベルでは現在どのような課題がありますか?」といった質問は、深い企業研究と当事者意識をアピールできます。

逆質問は、面接の流れの中で疑問に思ったことをその場で聞くのが理想ですが、緊張で頭が真っ白になることも想定し、事前に3〜5個程度は準備しておくと安心です。

⑤ 模擬面接で客観的な意見をもらう

想定問答集ができたら、声に出して話す練習をします。一人で練習するだけでなく、第三者に面接官役を頼んで「模擬面接」を行うことを強く推奨します。自分では気づかない話し方の癖、表情、姿勢などを客観的に指摘してもらえる貴重な機会です。

模擬面接の相手としては、以下のような選択肢があります。

- 家族や友人: 手軽に頼めますが、専門的な視点でのフィードバックは期待しにくいかもしれません。

- 大学のキャリアセンター: 就職支援のプロが、学生向けに的確なアドバイスをくれます。

- 転職エージェント: 転職のプロフェッショナルが、応募企業に合わせてより実践的な模擬面接を行ってくれます。無料で利用できる場合がほとんどです。

模擬面接の際は、スマートフォンなどで録画・録音しておくと、後で自分で見返して改善点を発見できます。話す内容だけでなく、声のトーン、話すスピード、目線、相槌の打ち方など、非言語的なコミュニケーションも意識してチェックしましょう。

⑥ 身だしなみを整える(服装・髪型)

面接は中身が重要ですが、第一印象を決定づける「見た目」も無視できません。身だしなみの基本は「清潔感」です。相手に不快感を与えない、TPOに合った服装や髪型を心がけましょう。

スーツの場合の注意点

企業から特に指定がない場合や、「スーツ着用」と指示された場合は、リクルートスーツまたはビジネススーツを着用します。

- 色: 黒、紺、チャコールグレーなど、落ち着いた色が基本です。

- サイズ: 肩幅や袖の長さが合っているか確認しましょう。大きすぎたり小さすぎたりすると、だらしない印象を与えます。

- 清潔さ: シワや汚れがないか事前にチェックし、必要であればクリーニングに出しておきましょう。シャツにはアイロンをかけます。

- インナー: 白の無地のYシャツやブラウスが最も無難です。

- 小物: 靴は磨いておき、かかとのすり減りがないか確認します。ベルトと靴の色を合わせると統一感が出ます。

私服・オフィスカジュアルの場合の注意点

「私服でお越しください」「オフィスカジュアルで」と指定された場合は、企業の意図を汲み取ることが重要です。これは「リラックスして面接に臨んでほしい」「普段のあなたらしさが見たい」という意図や、「社風に合う服装か」を見ている場合があります。

- 基本はジャケット着用: Tシャツにジーンズのようなラフすぎる格好は避け、襟付きのシャツやブラウスにジャケットを羽織るスタイルが基本です。

- 色・柄: 派手な色や大きな柄物は避け、白、黒、紺、ベージュ、グレーなどのベーシックカラーでまとめると安心です。

- ボトムス: チノパンやスラックス、女性の場合は膝丈のスカートなどが適切です。ダメージジーンズやミニスカートはNGです。

- 清潔感: スーツの場合と同様、シワや汚れがない清潔な服装を心がけましょう。

髪型・メイク・ひげなどの清潔感

- 髪型: 顔がはっきりと見えるように、髪が目にかからないように整えます。寝癖は直しましょう。髪色は、業界や企業によりますが、基本的には黒か暗めの茶色が望ましいです。

- メイク: 女性の場合、健康的で明るい印象を与えるナチュラルメイクが基本です。ノーメイクや派手すぎるメイクは避けましょう。

- ひげ: 清潔に剃っておくのが最も無難です。デザインひげを認めている企業もありますが、迷ったら剃っておきましょう。

- その他: 爪は短く切り、口臭や体臭にも気を配りましょう。香水はつけないのがマナーです。

⑦ 持ち物をチェックする

面接前日には、当日の持ち物を必ず確認しましょう。カバンの中に全て揃っているかチェックリストを作ると安心です。

| 必須の持ち物 | あると便利な物 |

|---|---|

| 応募書類のコピー(履歴書、職務経歴書) | 企業の資料(パンフレット、求人票のコピー) |

| 筆記用具(ボールペン、シャープペン)とメモ帳 | スケジュール帳(次回の選考日程調整用) |

| スマートフォン | モバイルバッテリー |

| 腕時計(スマホでの時間確認は避ける) | 折りたたみ傘 |

| ハンカチ、ティッシュ | 予備のストッキング(女性の場合) |

| 現金、交通系ICカード | 身だしなみ用品(手鏡、くしなど) |

| 企業の連絡先(担当者名、電話番号) | 常備薬 |

特に応募書類のコピーは、面接直前に内容を再確認するために必須です。また、企業の連絡先を控えておけば、万が一電車遅延などで遅刻しそうな場合でも、すぐに連絡できます。

⑧ 会場までのルートを確認する

当たり前のことですが、意外と怠りがちなのが会場までのルート確認です。

- 複数のルートを調べる: 電車遅延などのトラブルに備え、複数のアクセス方法を調べておきましょう。

- 所要時間+αの計画: アプリなどで表示される所要時間ぴったりではなく、15〜30分程度の余裕を持たせた計画を立てましょう。

- 出口や建物の確認: 最寄り駅のどの出口から出るのが最も近いか、地図アプリのストリートビュー機能などで建物の外観を確認しておくと、当日迷うリスクを減らせます。

できれば、事前に一度、実際に会場の近くまで行ってみると、周辺の雰囲気も分かり、当日の心理的な安心感に繋がります。

これらの準備を丁寧に行うことで、あなたは自信を持って面接当日を迎えることができます。準備の質が、あなたの未来を左右するということを忘れないでください。

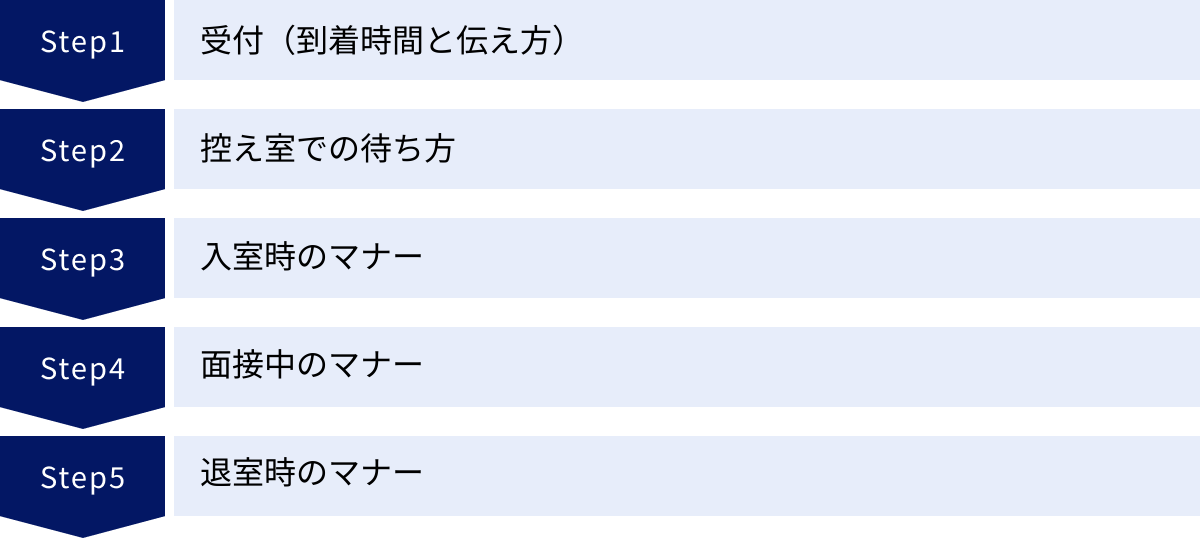

【受付から退室まで】面接当日の流れとマナー

万全の準備をしても、当日のマナー違反で評価を下げてしまっては元も子もありません。受付から退室までの一連の流れを把握し、社会人としてふさわしい立ち居振る舞いを心がけましょう。面接は、会場のビルに入った瞬間から始まっていると意識することが重要です。

受付(到着時間と伝え方)

面接会場への到着時間は、早すぎても遅すぎてもいけません。約束の時間の5〜10分前に到着し、受付を済ませるのが理想です。

- 早すぎる到着はNG: 15分以上前に到着すると、企業側はまだ準備ができておらず、かえって迷惑になる場合があります。もし早く着きすぎた場合は、近くのカフェなどで時間を調整し、最終的な準備や心の整理をしましょう。

- 遅刻は厳禁: 言うまでもありませんが、遅刻は社会人としての信頼を著しく損ないます。万が一、交通機関の遅延などやむを得ない事情で遅れそうな場合は、遅刻が確定した時点ですぐに企業の採用担当者へ電話で連絡を入れましょう。正直に状況を伝え、到着予定時刻を報告し、指示を仰ぎます。

受付では、ハキハキとした明るい声で、要件を簡潔に伝えます。

<受付での伝え方 例文>

「お世話になります。本日〇時より、〇〇職の採用面接のお約束をいただいております、〇〇 〇〇(フルネーム)と申します。採用ご担当の〇〇様にお取り次ぎいただけますでしょうか。」

担当者の名前が分からない場合は、「採用ご担当者様」で問題ありません。コートを着用している場合は、ビルに入る前に脱いでおくのがマナーです。脱いだコートは、きれいにたたんで腕にかけておきましょう。

控え室での待ち方

受付を済ませると、控え室やロビーの椅子に案内されることが一般的です。ここでの待ち時間も、面接官や他の社員に見られている可能性があります。気を抜かずに、良い姿勢で静かに待ちましょう。

- スマートフォンの操作は厳禁: 時間を確認したり、何かを調べたりしたくなる気持ちは分かりますが、スマートフォンを操作している姿は良い印象を与えません。電源を切るか、マナーモードにしてカバンの中にしまっておきましょう。

- 姿勢を正して座る: 背もたれに寄りかからず、背筋を伸ばして浅めに腰掛けます。男性は軽く足を開き、手は膝の上に。女性は膝を揃え、手は膝の上で重ねます。

- 資料の確認: 提出する書類があれば、すぐに取り出せるように準備しておきましょう。応募書類のコピーや持参した企業資料にさっと目を通し、頭の中を整理する時間として有効活用するのは良いでしょう。ただし、周りをキョロキョロしたり、落ち着きなく動いたりするのは避けます。

静かに、落ち着いた態度で待つことが、「思慮深く、真摯な人物」という印象に繋がります。

入室時のマナー

担当者に名前を呼ばれたら、いよいよ面接室への入室です。短い一連の動作ですが、第一印象を決定づける重要な場面です。一つ一つの動作を丁寧に行いましょう。

ドアのノックは3回

ドアをノックする回数には、実は意味があります。日本では、ビジネスシーンでのノックは3回が一般的です。これは国際標準プロトコル(儀礼)でも推奨されている回数で、「入室してもよろしいでしょうか」という確認の意味合いが強いです。2回のノックは、トイレの空室確認で使われることが多いため、避けるのが無難です。

ノックは、強すぎず弱すぎず、適度な力でゆっくりと行いましょう。

「どうぞ」と言われてから入室

ノックをすると、中から「どうぞ」あるいは「お入りください」という声が聞こえます。この返事を確認してから、ドアを開けて入室します。焦って返事の前にドアを開けないように注意しましょう。

ドアを開けたら、「失礼します」と明るく挨拶し、軽く一礼してから室内に入ります。入室後、ドアを閉める際は、面接官に背中を完全に見せないように、少し体を斜めに向けながら、静かに閉めます。後ろ手で閉めるのは失礼にあたるため、必ずドアの方に向き直って両手で閉めましょう。

面接官の方を向いて挨拶とお辞儀

ドアを閉めたら、面接官の方に向き直り、椅子の横まで進みます。そこで改めて、ハキハキとした声で挨拶し、丁寧にお辞儀をします。

<挨拶の例文>

「〇〇 〇〇(フルネーム)と申します。本日は、貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。」

お辞儀は、言葉を言い終えてから、背筋を伸ばしたまま腰から30度〜45度の角度でゆっくりと曲げ、一呼吸おいてからゆっくりと体を起こします。この一連の動作を丁寧に行うことで、真摯で礼儀正しい印象を与えられます。

面接中のマナー

面接官からの指示に従って着席し、いよいよ質疑応答が始まります。話す内容はもちろん重要ですが、聞く姿勢や話し方といった非言語コミュニケーションも同じくらい重要です。

着席のタイミング

入室後の挨拶が終わっても、すぐに椅子に座ってはいけません。面接官から「どうぞ、お掛けください」と促されてから着席するのがマナーです。「失礼します」と一言述べてから、静かに着席しましょう。

カバンは、椅子の横(利き手側)の床に、倒れないように置きます。椅子の背もたれに立てかけたり、膝の上に置いたりしないようにしましょう。

正しい姿勢と視線

- 姿勢: 椅子に深く腰掛けすぎず、背筋をピンと伸ばします。顎を軽く引き、胸を張ることを意識すると、自信があるように見えます。手は、男性なら軽く握って膝の上に、女性なら両手を膝の上で重ねます。足を組んだり、貧乏ゆすりをしたりするのは絶対にやめましょう。

- 視線: 基本的に、話している相手(面接官)の目を見て話すことを心がけます。複数の面接官がいる場合は、質問をしてきた面接官を中心に、他の面接官にも時々視線を配るようにすると、「全員とコミュニケーションを取ろう」という意識が伝わります。ずっと目を見つめるのが苦手な場合は、相手の眉間や鼻のあたりを見ると、自然な印象になります。うつむいたり、視線が泳いだりすると、自信のなさや不誠実な印象を与えてしまうので注意が必要です。

分かりやすい話し方と聞き方

- 話し方:

- 結論から話す(PREP法): まず結論(Point)を述べ、次にその理由(Reason)、具体的なエピソード(Example)、そして最後にもう一度結論(Point)で締めくくる「PREP法」を意識すると、話が論理的で分かりやすくなります。

- 声のトーンとスピード: 普段よりも少し明るめのトーンで、ハキハキと話すことを意識しましょう。緊張すると早口になりがちなので、意識的に少しゆっくり話すくらいが丁度良いです。適度な間を取ることも、相手に考える時間を与え、話の内容を理解しやすくする効果があります。

- 言葉遣い: 丁寧語(です、ます)を基本とし、尊敬語・謙譲語を正しく使い分けましょう。「御社(おんしゃ)」(話し言葉)と「貴社(きしゃ)」(書き言葉)の使い分けも基本です。

- 聞き方:

- 傾聴の姿勢: 面接官が話しているときは、体を相手の方に向け、適度に相槌を打ちながら真剣に耳を傾けましょう。「はい」「ええ」といった相槌は、話をしっかり聞いているというサインになります。

- 質問の意図を汲む: 質問されたらすぐに話し始めるのではなく、一呼吸おいて「この質問で何を知りたいのだろうか」と意図を考える癖をつけましょう。意図とずれた回答をしてしまうと、コミュニケーション能力が低いと判断されかねません。もし質問の意図が分からなければ、「〇〇というご質問は、△△という観点でお答えすればよろしいでしょうか?」と確認するのも一つの手です。

退室時のマナー

面接が終了し、「本日の面接は以上です」と告げられたら、退室の準備をします。最後まで気を抜かず、感謝の気持ちを込めて丁寧に行動しましょう。

席を立つタイミングとお礼

面接終了を告げられたら、まずは座ったまま「本日は、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました」と、丁寧にお礼を述べ、一礼します。

その後、立ち上がって椅子の横で再度「ありがとうございました」と述べ、深くお辞儀(45度程度)をします。

ドアの前で再度お辞儀

お辞儀をしたら、ドアの方へ向かいます。ドアの前まで来たら、面接官の方へ向き直り、「失礼いたします」と最後にもう一度挨拶をして、軽く一礼します。

その後、静かにドアを開けて退室します。面接室を出た後も、気を抜いてはいけません。会社の建物を出るまでは、他の社員の方とすれ違う可能性もあります。最後まで社会人としての節度ある行動を心がけましょう。

これらのマナーは、形式的なものに思えるかもしれませんが、あなたの人柄や仕事への真摯な姿勢を伝えるための重要なノンバーバル(非言語)メッセージです。自然にできるよう、事前に流れをイメージトレーニングしておくことをお勧めします。

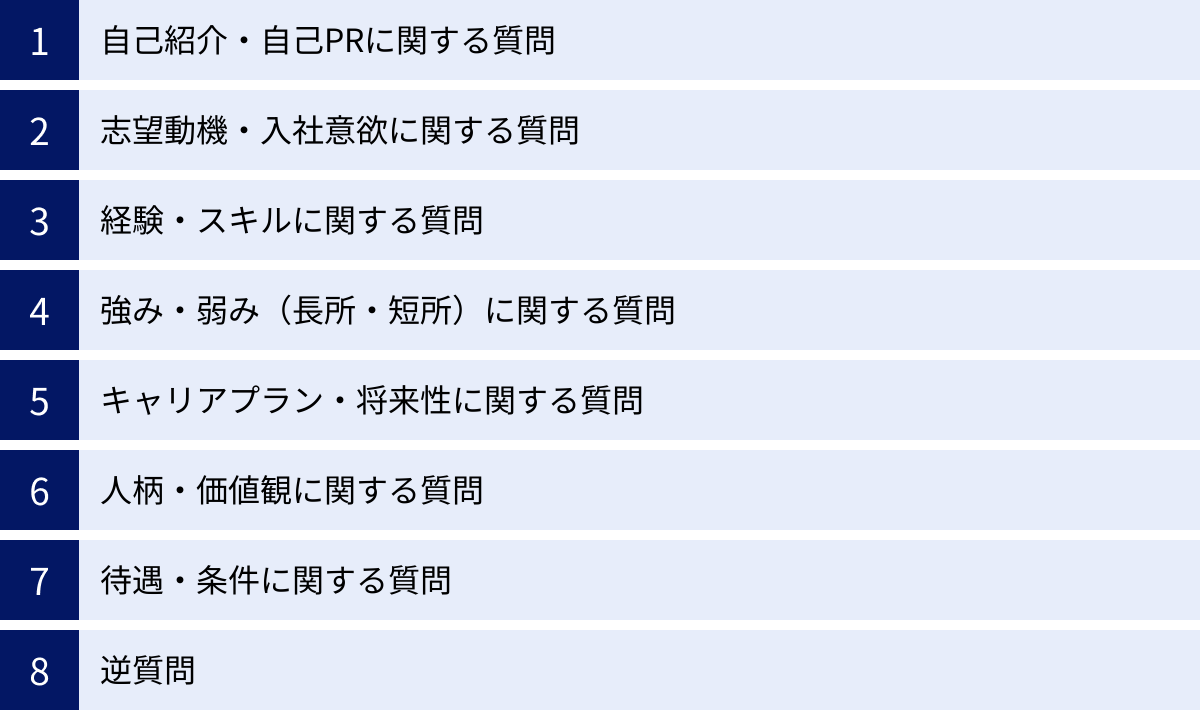

【ジャンル別】面接でよく聞かれる質問8つのパターンと回答例

面接で聞かれる質問には、ある程度の「型」があります。企業はこれらの質問を通じて、あなたのスキル、人柄、意欲などを多角的に評価しようとしています。ここでは、よく聞かれる質問を8つのジャンルに分け、それぞれの質問の意図、回答のポイント、そして具体的な回答例を解説します。回答例はあくまで一例です。丸暗記するのではなく、自分の言葉で語れるように、あなた自身のエピソードに置き換えて準備しましょう。

① 自己紹介・自己PRに関する質問

面接の冒頭で必ずと言っていいほど求められるのが自己紹介や自己PRです。これは、アイスブレイクと同時に、あなたがどんな人物なのかを短時間で把握するための質問です。

自己紹介をお願いします

- 質問の意図: 候補者の経歴要約とコミュニケーション能力の確認。面接の導入として、場の雰囲気を和らげる目的もある。

- 回答のポイント: 時間は1分程度で簡潔にまとめるのが基本です。内容は「①氏名と挨拶」「②現職(前職)の概要」「③アピールしたい経験やスキル」「④入社意欲と結びの挨拶」の4要素で構成すると分かりやすくなります。職務経歴書に書かれている内容をだらだらと話すのではなく、要点を絞って伝えましょう。

- 回答例:

「〇〇 〇〇と申します。本日は面接の機会をいただき、ありがとうございます。私は現在、株式会社△△でWebマーケターとして、主にSEO対策とコンテンツマーケティングを担当しております。特に、〇〇という課題に対して、データ分析に基づいたキーワード戦略とコンテンツ改善を主導し、オーガニック流入を1年間で150%増加させた経験がございます。この経験で培った分析力と実行力を、ぜひ御社の〇〇事業のさらなる成長に活かしたいと考えております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。」

自己PRをしてください

- 質問の意図: 自分の強みを客観的に理解し、それを企業にどう活かせるかを論理的に説明できるかの確認。

- 回答のポイント: 自己紹介よりも、強みとその根拠となるエピソードに焦点を当てて話します。時間は2〜3分が目安。「私の強みは〇〇です」と結論から述べ、その強みを発揮した具体的なエピソード(STARメソッドを意識)を話し、最後に入社後どのように貢献できるかを伝えます。応募する職種で求められるスキルと関連性の高い強みを選ぶことが重要です。

- 回答例:

「私の強みは、課題発見から解決までを粘り強くやり遂げる実行力です。前職の営業部門では、担当エリアの新規顧客開拓が伸び悩んでいるという課題がありました(Situation)。私はその原因が、従来の画一的なアプローチにあると考え、顧客を業界別にセグメントし、それぞれのニーズに合わせた提案資料を個別に作成するという目標を立てました(Task)。上司や同僚にヒアリングを重ね、3ヶ月かけて20種類以上の提案パターンを作成し、訪問活動を徹底しました(Action)。その結果、これまでアプローチできていなかった業界からの受注が相次ぎ、担当エリアの新規契約件数を前年比で30%向上させることに成功しました(Result)。この経験で培った課題解決力と実行力は、御社のコンサルティング営業として、クライアントが抱える複雑な課題を解決する上で必ずお役に立てると確信しております。」

周囲からどんな人だと言われますか

- 質問の意図: 自己評価と他者評価のギャップがないか、客観的な自己認識能力と協調性の確認。

- 回答のポイント: 友人や同僚など、具体的な人物からの評価として話すと信憑性が増します。「よく『聞き上手だね』と言われます」のように、結論から述べ、それを裏付けるエピソードを簡潔に添えましょう。長所だけでなく、短所と捉えられるようなことを言われた経験を、ポジティブな表現に転換して話すのも有効です。(例:「『少し慎重すぎる』と言われることもありますが、それはリスクを多角的に検討する丁寧さの表れだと考えています」)

- 回答例:

「前職の同僚からは、よく『チームの潤滑油のような存在だ』と言われることが多かったです。例えば、部署間で意見が対立した際に、双方の言い分を冷静に聞き、誤解が生じている点や共通の目的を整理して伝えることで、議論が前向きに進むことがよくありました。自分から積極的にリーダーシップを発揮するタイプではありませんが、このように周りの意見を調整し、チーム全体のパフォーマンスを最大化することにやりがいを感じます。」

② 志望動機・入社意欲に関する質問

志望動機は、面接で最も重視される質問の一つです。「なぜこの会社でなければならないのか」を、自分の言葉で情熱をもって語れるかが問われます。

志望動機を教えてください

- 質問の意図: 入社意欲の高さ、企業理解度、キャリアプランとの一貫性の確認。

- 回答のポイント: 「①なぜこの業界・職種か」「②なぜ同業他社ではなくこの会社か」「③入社後どのように貢献できるか」の3点を論理的に繋げて話すことが重要です。企業の理念や事業内容、社風など、自分が共感した点を具体的に挙げ、自己分析で見出した自分の強みや価値観と結びつけて説明しましょう。

- 回答例:

「私が御社を志望する理由は、最先端のAI技術を用いて社会課題の解決に本気で取り組んでおられる企業理念に強く共感したからです。私はこれまでIT業界で、システムの効率化に携わってまいりましたが、より直接的に社会に貢献できる仕事がしたいという思いが強くなっておりました。数ある企業の中でも、特に御社が注力されている『医療分野における画像診断支援AI』は、私の『技術で人々の健康を守りたい』という想いと完全に一致します。前職で培ったデータ解析のスキルと、プロジェクトマネジメントの経験を活かし、この革新的なプロダクトをさらに多くの医療現場に届けることで、御社の事業成長に貢献できると確信しております。」

なぜこの業界・職種なのですか

- 質問の意図: 業界・職種への理解度と、その選択がキャリアの一貫性に基づいているかの確認。

- 回答のポイント: 憧れやイメージだけでなく、業界の現状や将来性、職種の具体的な仕事内容を理解した上で、なぜそこに興味を持ったのかを原体験や自身の強みと関連付けて説明します。未経験職種の場合は、なぜ今キャリアチェンジをしたいのか、その理由と熱意を伝えることが重要です。

なぜ同業他社ではなく当社なのですか

- 質問の意図: 企業研究の深さと、志望度の高さを測るための核心的な質問。

- 回答のポイント: 競合他社との比較が鍵となります。他社にはない、その企業ならではの強み(技術力、商品、企業文化、今後の事業戦略など)を具体的に挙げ、それが自分のやりたいことや価値観とどう合致するのかを明確に述べます。「〇〇社も素晴らしい技術を持っていますが、御社の『顧客第一主義』を徹底する開発スタイルに、より魅力を感じています」のように、他社を貶めるのではなく、敬意を払いつつ、志望企業への思いを強調しましょう。

入社後に貢献できることは何ですか

- 質問の意図: 自分のスキルや経験を客観的に把握し、企業のニーズと結びつけて考えられるかの確認。即戦力性やポテンシャルの評価。

- 回答のポイント: 募集要項や企業研究から、企業が求めているスキルや人物像を正確に把握し、自分の経験・スキルがそのニーズにどうマッチするかを具体的に提示します。「〇〇の経験を活かせます」というだけでなく、「御社の△△という課題に対し、私の〇〇というスキルを用いて、□□といった形で貢献できると考えています」と、入社後の活躍イメージを面接官に持たせることが重要です。

③ 経験・スキルに関する質問

職務経歴書に書かれた内容を深掘りし、あなたの能力の再現性や本質的な強みを探るための質問です。

これまでの職務経歴を教えてください

- 質問の意図: 応募職種に関連する経験やスキルを、要点を押さえて分かりやすく説明できるかの確認。

- 回答のポイント: 職務経歴を時系列ですべて話すのではなく、応募職種に最も関連性の高い経験を中心に、2〜3分程度で要約します。どのような業務に、どのような立場で、どれくらいの期間携わったのかを簡潔に述べ、その中で得たスキルや実績をアピールしましょう。

最も成果を上げた経験は何ですか

- 質問の意図: 高いパフォーマンスを発揮できる状況や、あなたの強みの源泉を探る。目標達成意欲や課題解決能力の確認。

- 回答のポイント: STARメソッド(Situation, Task, Action, Result)を用いて、背景から結果までをストーリーとして語ると非常に分かりやすくなります。特に、どのような課題意識を持ち(Task)、あなたが主体的にどう考え行動したのか(Action)を具体的に説明することが重要です。結果は、可能であれば具体的な数値で示しましょう。

困難を乗り越えた経験はありますか

- 質問の意図: ストレス耐性、課題解決能力、粘り強さの確認。困難な状況にどう向き合うかという人柄を見る。

- 回答のポイント: 困難な状況そのものよりも、その困難にどう向き合い、何を学び、どう成長したかが評価のポイントです。他責にせず、自分自身の課題として捉え、周囲を巻き込みながら解決に向けて主体的に行動したエピソードを選びましょう。失敗談であっても、そこから得た教訓を語ることで、ポジティブな印象に変えられます。

④ 強み・弱み(長所・短所)に関する質問

自己分析がしっかりできているか、自分を客観視できているかを見るための定番質問です。

あなたの強み(長所)は何ですか

- 質問の意- 意図: 応募職種で活かせる能力を持っているか、自己PRとの一貫性があるかの確認。

- 回答のポイント: 自己PRと同様、結論(強み)→エピソード(具体例)→貢献(入社後の活かし方)の構成で話します。企業の求める人物像と合致する強みを選ぶことが重要です。「コミュニケーション能力」のような抽象的な言葉だけでなく、「相手の意見を傾聴し、合意形成を図る力」のように、より具体的に表現すると良いでしょう。

あなたの弱み(短所)は何ですか

- 質問の意図: 自己を客観視できているか、課題に対して改善意欲があるかという誠実さや成長意欲の確認。

- 回答のポイント: 単に弱みを告白して終わるのではなく、その弱みを自覚し、改善するために具体的にどのような努力をしているかをセットで話すことが絶対条件です。「仕事が遅い」「責任感がない」など、ビジネスパーソンとして致命的な弱みを挙げるのは避けましょう。「心配性で確認に時間がかかりすぎる」→「タスクに優先順位をつけ、セルフチェックの時間を決めることで改善を図っている」のように、長所と表裏一体の弱みを挙げ、ポジティブな改善策を添えるのが効果的です。

⑤ キャリアプラン・将来性に関する質問

入社後の成長意欲や、長期的に会社に貢献してくれる人材かを見極めるための質問です。

5年後、10年後のキャリアプランを教えてください

- 質問の意図: 長期的な視点を持っているか、キャリアプランが企業の方向性と合致しているか、成長意欲の高さの確認。

- 回答のポイント: 漠然とした夢を語るのではなく、応募企業で実現可能な、具体的なキャリアステップを述べることが重要です。まずは入社後1〜3年で担当業務を確実にこなし、成果を出すことを述べ、その上で5年後、10年後にどのような専門性を身につけ、どのような立場で会社に貢献したいかを語ります。企業のキャリアパスや事業展開を事前に調べておき、それと自分のプランをリンクさせると説得力が増します。

どのような仕事に挑戦したいですか

- 質問の意図: 仕事への意欲や興味の方向性の確認。

- 回答のポイント: まずは応募職種の業務に真摯に取り組む姿勢を示した上で、将来的に挑戦したい仕事について述べます。自分のスキルアップだけでなく、その挑戦が会社の成長にどう繋がるかという視点を含めることが大切です。「将来的には、〇〇の経験を活かして、新規事業の立ち上げにも挑戦してみたいです」といった具体的な回答は、高い意欲の表れとして評価されます。

⑥ 人柄・価値観に関する質問

スキルや経験だけでは分からない、あなたの内面や思考の癖を探るための質問です。回答に一貫性を持たせることが重要です。

仕事で大切にしていることは何ですか

- 質問の意図: 候補者の仕事観や価値観が、企業の文化や理念と合っているかの確認。

- 回答のポイント: 自己分析で見出した自分の価値観と、企業の理念や行動指針を結びつけて回答します。「誠実さ」「チームワーク」「挑戦」など、キーワードを提示し、それを裏付ける具体的なエピソードを添えて話しましょう。

ストレスを感じるのはどのような時ですか

- 質問の意図: ストレス耐性の確認と、ストレスへの対処法の把握。

- 回答のポイント: ストレスを感じること自体は悪いことではありません。どのような状況でストレスを感じ、そのストレスとどう向き合い、解消しているかを正直に、かつ前向きに話すことが重要です。「理不尽な要求をされた時」といった他責にするような回答は避け、「自分の無力さを感じた時」のように、成長意欲と結びつけられるような内容が良いでしょう。解消法は、趣味や運動など、健全な方法を挙げましょう。

最近気になったニュースは何ですか

- 質問の意図: 社会や業界動向への関心度、情報感度、物事の捉え方の確認。

- 回答のポイント: 単にニュースの概要を話すだけでなく、そのニュースに対して自分はどう考えたか、という意見や考察を述べることが重要です。応募している業界や企業に関連するニュースを選ぶと、関心の高さもアピールできます。政治や宗教など、意見が分かれるデリケートな話題は避けるのが無難です。

⑦ 待遇・条件に関する質問

採用プロセスの最終段階で聞かれることが多いですが、準備はしておくべき質問です。正直に、かつ慎重に回答しましょう。

希望年収はありますか

- 質問の意図: 候補者の希望と、企業の給与規定が合致するかの確認。

- 回答のポイント: 希望額を伝える際は、その根拠をセットで示すことが重要です。「現職(前職)の年収が〇〇円ですので、それ以上を希望いたします」「私の〇〇というスキルや経験は、御社で△△円程度の価値があると認識しております」といったように、現職給与や市場価値を基準に話すと交渉しやすくなります。事前に転職サイトなどで同職種・同年代の年収相場を調べておきましょう。「御社の規定に従います」と答えるのも一つの手ですが、主体性がないと捉えられる可能性もあります。

残業や休日出勤についてどう思いますか

- 質問の意- 意図: 働き方に対する考え方、柔軟性、健康管理意識の確認。

- 回答のポイント: 「全くできません」と断固拒否するのも、「いくらでもできます」と安請け合いするのもNGです。まずは「業務上必要な場合は、もちろん対応いたします」と前向きな姿勢を示した上で、「ただし、基本的には生産性を高め、時間内に業務を終えることを第一に考えております」と、ワークライフバランスや効率性への意識も示すのがバランスの取れた回答です。

転勤は可能ですか

- 質問の意図: 勤務地に対する柔軟性の確認。

- 回答のポイント: 可能なのか、不可能なのかを正直に伝えましょう。もし「可能」であれば、その旨を伝えます。「不可能」な場合は、「〇〇という家庭の事情があり、現時点では難しいです」と正直に理由を述べましょう。曖昧な返事をすると、後々トラブルの原因になります。

いつから入社できますか

- 質問の意図: 入社可能時期の確認。

- 回答のポイント: 在職中の場合は、会社の就業規則を確認し、退職交渉や引き継ぎにかかる期間を考慮して、現実的な日付を伝えましょう。「内定をいただいてから、1〜2ヶ月後を予定しております」のように、幅を持たせた回答が一般的です。すぐにでも入社できる場合は、その旨を伝えればアピールになります。

⑧ 逆質問

最後に何か質問はありますか?

- 質問の意図: 入社意欲、企業理解度、論理的思考力のアピールの最終機会。

- 回答のポイント: 「特にありません」は絶対にNGです。事前に準備した、入社後の働き方をイメージさせる質問や、企業の未来に関する質問をしましょう。「はい、2点ほど質問させていただけますでしょうか」と前置きしてから質問すると丁寧です。面接中に疑問に思ったことを聞くのも良いでしょう。面接官の役職に合わせて質問内容を変える(現場の担当者には具体的な業務内容、役員には経営戦略など)のも上級テクニックです。

これらの質問への準備を通じて、あなたは面接官との対話をより深く、有意義なものにできます。自分の言葉で、一貫性を持って語ることを常に意識してください。

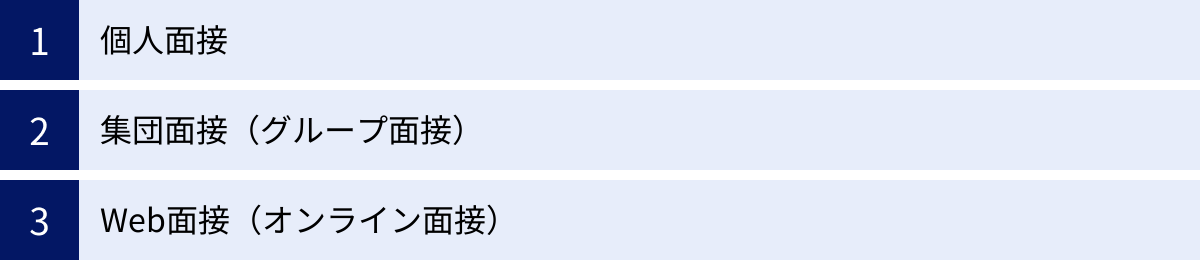

【ケース別】面接形式ごとの対策

面接には、一対一で行う個人面接のほか、複数の候補者が同時に参加する集団面接や、オンラインで行うWeb面接など、様々な形式があります。それぞれの形式で評価されるポイントや注意点が異なるため、形式に合わせた対策が必要です。

個人面接

個人面接は、候補者一人に対して、面接官が一人または複数人(通常1〜3人)で対応する、最も標準的な面接形式です。一次面接から最終面接まで、多くの選考段階で用いられます。

- 目的・特徴:

- 候補者の深い理解: 一人の候補者に時間をかけてじっくりと対話できるため、人柄、価値観、思考の深さ、スキルなどを多角的に掘り下げることが目的です。

- 対話能力の重視: 質問に対して一方的に答えるだけでなく、面接官との会話のキャッチボールがスムーズにできるか、コミュニケーション能力が試されます。

- 論理的一貫性: 提出書類との整合性や、面接中の回答に一貫性があるかが厳しくチェックされます。

- 対策のポイント:

- 徹底した自己分析と企業研究: この記事で解説してきた「面接前の準備」が最も活かされる形式です。特に、「なぜこの会社なのか」「入社して何をしたいのか」といった問いに対して、自分の言葉で深く、具体的に語れるように準備を固めておく必要があります。

- エピソードの具体化: 「〇〇の経験があります」という事実だけでなく、その経験を通じて何を考え、どう行動し、何を学んだのか、具体的なエピソードをストーリーとして語れるように準備しましょう。STARメソッドを活用して複数のエピソードを整理しておくと、様々な角度からの質問に対応できます。

- 対話を意識する: 面接官はあなたを評価するだけの存在ではなく、対話の相手です。質問の意図を正確に汲み取り、結論から分かりやすく話すことを心がけましょう。また、逆質問の時間を有効に使い、積極的に疑問を解消し、入社意欲をアピールすることが重要です。個人面接は、あなたという人間を最も深く知ってもらうチャンスと捉え、誠実な対話を心がけましょう。

集団面接(グループ面接)

集団面接は、複数の候補者(通常3〜6人程度)が同時に同じ面接室に入り、一人または複数の面接官からの質問に順番に答えていく形式です。主に、選考の初期段階(一次面接など)で、多くの候補者を効率的にスクリーニングするために用いられます。

- 目的・特徴:

- 相対評価: 他の候補者と同時に評価されるため、その中での立ち居振る舞いや発言内容が比較対象となります。

- 基本的なビジネスマナーと第一印象の確認: 限られた時間の中で、身だしなみ、挨拶、姿勢、話し方といった基本的な要素がチェックされます。

- 協調性と傾聴力の評価: 自分が話すだけでなく、他の候補者が話しているときの聞く姿勢も重要な評価ポイントです。他の人の意見に耳を傾け、尊重する態度が求められます。

- 対策のポイント:

- 簡潔に話す訓練: 一人当たりの持ち時間が非常に短いため(1つの質問に対して1分程度)、結論から先に述べ、要点を簡潔にまとめる能力が必須です。だらだらと長く話すと、他の候補者の時間を奪うことになり、協調性がないと判断されかねません。

- 他の候補者の話を聞く: 自分の番ではないときも、気を抜いてはいけません。話している候補者や面接官の方に体を向け、うなずきながら真剣に聞く姿勢を見せましょう。「前の〇〇さんと同じ意見なのですが、私の場合は〜」のように、他の候補者の発言を踏まえた上で自分の意見を述べられると、協調性や思考の柔軟性をアピールできます。

- 周りに流されすぎない: 他の候補者が素晴らしい回答をしていると焦ってしまうかもしれませんが、自分は自分です。他の人と比較して落ち込むのではなく、準備してきたことを自分の言葉で堂々と話すことに集中しましょう。オリジナリティのあるエピソードや視点を提示できれば、他の候補者との差別化が図れます。

Web面接(オンライン面接)

近年、急速に普及したのが、PCやスマートフォンを使ってオンラインで行うWeb面接です。場所を選ばず参加できるメリットがありますが、対面の面接とは異なる特有の注意点があります。

事前準備(ツール、環境)

Web面接の成否は、事前準備が8割を占めると言っても過言ではありません。トラブルなくスムーズに進めるために、以下の点を徹底しましょう。

- ツールの準備:

- 企業から指定されたツール(Zoom, Google Meet, Microsoft Teamsなど)を事前にインストールし、アカウントを作成しておきます。

- 必ず前日までに、友人や家族と接続テストを行い、音声がクリアに聞こえるか、映像が問題なく映るかを確認します。マイクやカメラの設定方法も把握しておきましょう。

- 通信環境の確認:

- 安定したインターネット環境は必須です。途中で接続が切れると、面接が中断してしまいます。Wi-Fiが不安定な場合は、有線LANに接続するか、スマートフォンのテザリングを予備として準備しておくと安心です。

- 場所と背景の確保:

- 面接中に家族やペットが映り込んだり、生活音が入ったりしないよう、静かでプライベートな空間を確保します。

- 背景は、白い壁や無地のカーテンなど、シンプルで生活感のない場所がベストです。散らかった部屋が映らないように注意しましょう。バーチャル背景は、顔の輪郭が不自然に消えたり、PCに負荷がかかったりすることがあるため、使用する場合は事前にテストし、ビジネスシーンにふさわしいシンプルな画像を選びましょう。

- デバイスの固定と目線の高さ:

- PCやスマートフォンは手で持たず、スタンドや本などで固定します。カメラが揺れると相手に不快感を与えます。

- カメラのレンズが、自分の目線の高さか、やや上に来るように調整します。下から見上げるようなアングルは、偉そうな印象を与えがちです。

当日の注意点(目線、音声)

対面の面接とは異なる、Web面接ならではのコミュニケーションのコツがあります。

- 目線はカメラレンズに: 相手の顔が映る画面を見ていると、相手からはうつむき加減に見えてしまいます。話すときは、PCやスマートフォンのカメラレンズを見るように意識すると、相手としっかり目が合っているように見え、熱意が伝わりやすくなります。

- いつもよりハキハキと話す: マイクを通すと、声がこもって聞こえがちです。対面の時よりも1.2倍くらいの声量で、いつもより少しゆっくり、ハキハキと話すことを心がけましょう。滑舌良く話すことで、聞き取りやすさが格段に向上します。

- 表情とリアクションは大きめに: 画面越しでは、微妙な表情の変化が伝わりにくくなります。意識的に口角を上げ、笑顔を心がけましょう。面接官が話しているときは、普段より少し大きめにうなずいたり、相槌を打ったりすると、「しっかり聞いています」という姿勢が伝わります。

- タイムラグを考慮する: オンラインの会話には、どうしても若干のタイムラグが生じます。相手の発言が終わったのを確認してから、一呼吸おいて話し始めるようにしましょう。相手と同時に話し始めてしまう「会話被り」を防げます。

どの面接形式であっても、基本となるのは「相手への配慮」と「自分を誠実に伝える姿勢」です。それぞれの形式の特性を理解し、最適な準備をすることで、あなたの魅力は最大限に伝わるはずです。

面接後の2つの必須アクション

「面接が終わった!」と解放感に浸りたいところですが、実は面接後にもやるべき重要なアクションが2つあります。これらを行うかどうかで、企業に与える印象や、自身の今後の転職活動の成果が大きく変わる可能性があります。

① お礼メールを送る(例文あり)

面接後のお礼メールを送るべきか否かは、意見が分かれるところですが、基本的には送ることを推奨します。お礼メールは、採用の合否に直接的な影響を与えることは少ないとされていますが、いくつかの重要なメリットがあります。

- 感謝と入社意欲の再アピール: 面接の機会を設けてもらったことへの感謝を伝えることで、丁寧で誠実な人柄を印象付けられます。また、面接を通じてさらに強まった入社意欲を改めて伝えることができます。

- 好印象のダメ押し: 面接官が複数の候補者で迷っている場合、礼儀正しく、熱意の感じられるお礼メールが、最後のひと押しになる可能性はゼロではありません。

- 他の候補者との差別化: お礼メールを送らない人も多いため、送るだけでビジネスマナーが身についているという評価に繋がることがあります。

お礼メール作成のポイント

- タイミング: 面接当日中、遅くとも翌営業日の午前中までに送りましょう。時間が経ちすぎると、かえって印象が薄れてしまいます。

- 件名: 「【面接のお礼】氏名」のように、誰からの何のメールかが一目で分かるようにします。

- 宛名: 会社名、部署名、面接官の氏名を正確に記載します。面接官が複数いた場合は、「採用ご担当者様」とするか、役職が最も上の方の名前を記載し、「皆様にもよろしくお伝えください」と一言添えましょう。

- 本文:

- 面接の時間をいただいたことへの感謝

- 面接の感想(どの話が印象に残ったか、など)

- 面接を通じて高まった入社意欲や、改めて伝えたい自分の強み

- 結びの挨拶

- 簡潔さ: 長文はNGです。面接官が読みやすいように、要点を簡潔にまとめましょう。

【お礼メール 例文】

件名: 本日の面接のお礼(〇〇 〇〇)

本文:

株式会社〇〇

人事部 〇〇様

お世話になっております。

本日〇時より、〇〇職の面接をしていただきました、〇〇 〇〇です。

本日はご多忙のところ、面接の機会をいただき、誠にありがとうございました。

〇〇様からお伺いした、貴社の今後の事業展開や、△△というプロジェクトのお話は大変興味深く、貴社で働きたいという気持ちがより一層強まりました。

特に、〇〇という企業文化は、私が仕事を通じて実現したいと考えている△△という価値観と合致しており、深く共感いたしました。

私の強みである〇〇のスキルは、必ずや貴社の事業に貢献できるものと確信しております。

末筆ではございますが、面接のお礼を申し上げますとともに、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

署名

氏名:〇〇 〇〇

メールアドレス:xxxx@xxxx.com

電話番号:090-XXXX-XXXX

住所:〒XXX-XXXX 東京都〇〇区…

この例文を参考に、必ず自分の言葉で、面接で感じた具体的な内容を盛り込むようにしましょう。定型文のコピー&ペーストでは、熱意は伝わりません。

② 面接内容を振り返る

面接が終わったら、記憶が新しいうちに必ず内容を振り返り、記録に残しておきましょう。この作業は、今回の選考結果に関わらず、あなたの今後の転職・就職活動にとって非常に貴重な財産となります。

振り返りのポイント

- 聞かれた質問と自分の回答: どのような質問をされ、自分がそれにどう答えたかをできるだけ詳細に書き出します。「面接官の反応はどうだったか」「もっとこう答えれば良かった」という点もメモしておきましょう。

- うまく答えられた点(Good): 自分の強みを効果的にアピールできた回答や、面接官が深くうなずいていた質問などを記録します。これは、あなたの「勝ちパターン」となり、今後の面接でも自信を持って話せるようになります。

- うまく答えられなかった点・改善点(More): 言葉に詰まってしまった質問、回答が浅いと感じた点、面接官の反応が良くなかったと感じた回答などを正直に書き出します。なぜうまく答えられなかったのか(準備不足? 緊張?)、どうすれば改善できるか(再度自己分析する、企業研究を深めるなど)を考え、次への対策を立てます。

- 逆質問の内容と得られた情報: 自分がした逆質問と、それに対する面接官の回答を記録します。これにより、企業理解がさらに深まります。

- 面接全体の雰囲気: 面接官の雰囲気、オフィスの様子など、感じたことをメモしておくと、もし内定をもらった際に、入社するかどうかを判断する材料になります。

この振り返りを毎回行うことで、面接の「経験」が「学習」に変わり、回を重ねるごとにパフォーマンスが向上していきます。たとえ不合格だったとしても、その経験は決して無駄にはなりません。次の成功への糧として、必ず活かすことができます。

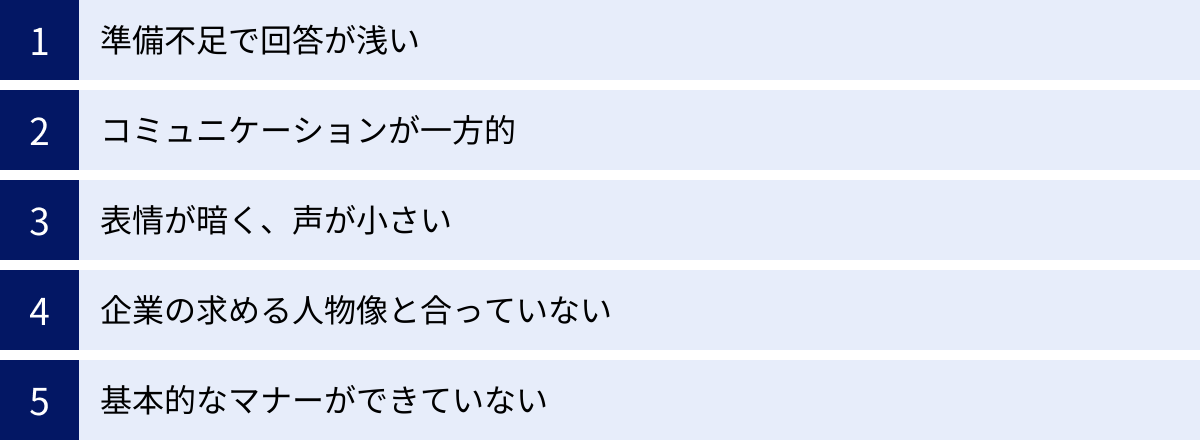

面接に落ちる人に共通する5つの特徴

「準備は万全だったはずなのに、なぜか面接に落ちてしまう…」と悩んでいる方もいるかもしれません。面接に落ちる人には、いくつかの共通した特徴が見られます。自分に当てはまる点がないか客観的にチェックし、改善に繋げましょう。

① 準備不足で回答が浅い

最も多い不合格の理由が、自己分析と企業研究の不足による回答の浅さです。

- 具体例:

- 志望動機が「貴社の安定性に惹かれました」といった、どの企業にも当てはまるような内容。

- 「あなたの強みは何ですか?」という質問に、「コミュニケーション能力です」と一言で終わり、具体的なエピソードがない。

- 逆質問で「特にありません」と答えてしまう。

これらの回答は、面接官に「本当に入社したいのだろうか?」「自分のことも、うちの会社のことも理解していないな」という印象を与えてしまいます。なぜその強みが言えるのか、なぜこの会社でなければならないのか、その根拠となる具体的なエピソードや深い企業理解がなければ、熱意は伝わりません。表面的な回答で終わっていないか、今一度自分の準備を見直してみましょう。

② コミュニケーションが一方的

面接は「対話」の場です。しかし、自分のアピールに必死になるあまり、一方的なコミュニケーションになってしまう人がいます。

- 具体例:

- 質問の意図を汲み取れない: 面接官が聞きたいこととズレた回答を長々と話してしまう。例えば、「成功体験」を聞かれているのに、関係のない苦労話ばかりしてしまう。

- 話が長い・結論が見えない: PREP法などを意識せず、思いつくままに話すため、結局何が言いたいのかが伝わらない。一つの質問に3分も4分もかけてしまう。

- 相手の話を聞かない: 面接官が話している途中で口を挟んだり、相槌がなかったりする。

面接官は、候補者が将来、顧客や同僚と円滑なコミュニケーションを取れるかを見ています。まずは相手の質問をしっかり聞き、意図を理解してから、結論ファーストで簡潔に話すことを心がけましょう。

③ 表情が暗く、声が小さい

話している内容は良くても、非言語的な要素で損をしているケースも少なくありません。人間は、言語情報よりも視覚・聴覚情報から多くの影響を受けます。

- 具体例:

- 終始うつむき加減で、面接官と目が合わない。

- 緊張で顔がこわばり、一度も笑顔が見られない。

- 声が小さく、ボソボソと話すため、自信がなさそうに見える、聞き取りにくい。

このような態度は、面接官に「覇気がない」「ストレスに弱そう」「この人と一緒に働きたいと思えない」といったネガティブな印象を与えてしまいます。緊張するのは当然ですが、意識的に口角を上げ、背筋を伸ばし、いつもより少し大きめの声でハキハキと話すだけで、印象は劇的に改善されます。模擬面接で自分の姿を録画し、客観的にチェックするのがおすすめです。

④ 企業の求める人物像と合っていない

これは候補者自身の能力や人柄に問題があるわけではなく、シンプルに「ミスマッチ」であるケースです。

- 具体例:

- スピード感と積極的な挑戦を求めるベンチャー企業に、安定志向で慎重なタイプの人が応募している。

- チームワークと協調性を重視する企業に、個人で黙々と成果を出すことを得意とする人が応募している。

- 募集職種で必須とされるスキルが、明確に不足している。

どんなに優秀な人でも、企業の文化や求めるスキルセットと合わなければ、採用には至りません。不合格が続く場合は、自分の強みや価値観と、応募している企業の特性が本当に合っているのかを、一度立ち止まって見直してみることも重要です。企業研究を深め、自分の特性が活かせる場所を戦略的に選ぶ視点も必要です。

⑤ 基本的なマナーができていない

社会人としての基本的なマナーが欠けていると、スキルや経験を評価される以前の段階で不合格となってしまいます。

- 具体例:

- 面接時間に遅刻する(連絡なしは論外)。

- 挨拶ができない、または声が小さい。

- 言葉遣いが不適切(タメ口、若者言葉など)。

- 身だしなみがだらしない(スーツがしわくちゃ、寝癖がついているなど)。

- 入室・退室のマナーができていない。

これらのマナーは、相手への敬意を示すための基本動作です。知っているかどうか、そしてそれを自然に実行できるかどうかは、あなたの社会人としての成熟度を示すバロメーターになります。この記事の「面接当日の流れとマナー」のセクションを再確認し、体に染み込ませておきましょう。

これらの特徴に心当たりがある場合は、落ち込む必要はありません。課題が明確になったということは、改善の余地があるということです。一つ一つ着実に修正していくことで、次の面接では必ず良い結果に繋がるはずです。

面接対策に役立つおすすめサービス

自己分析や想定問答の作成といった自己学習に加えて、外部のサービスをうまく活用することで、面接対策の質をさらに高めることができます。ここでは、特におすすめのサービスを「転職エージェント」と「面接練習アプリ」に分けてご紹介します。

転職エージェントの模擬面接

転職エージェントは、求人紹介だけでなく、転職活動全般をサポートしてくれる心強いパートナーです。多くのエージェントが、登録者向けに無料の模擬面接サービスを提供しています。

転職エージェントを活用するメリット

- プロの視点からの客観的なフィードバック: 数多くの求職者と企業を見てきたキャリアアドバイザーが、あなたの強みや改善点を的確に指摘してくれます。

- 企業に合わせた実践的な対策: 応募する企業の社風や過去の質問傾向などを踏まえた、より本番に近い形での模擬面接が可能です。

- 非公開求人の紹介: 市場には出回っていない、エージェントだけが保有する非公開求人を紹介してもらえる可能性があります。

以下に、代表的な転職エージェントとその特徴をご紹介します。

| サービス種別 | サービス名 | 主な特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 転職エージェント | リクルートエージェント | 業界最大級の求人数と転職支援実績。各業界に精通したアドバイザーによる質の高いサポートと、豊富な情報量が魅力。 | 幅広い業界・職種の求人から選びたい人、実績豊富なプロの客観的な意見が聞きたい人 |

| 転職エージェント | doda | 求人紹介からスカウトサービス、転職フェアまで幅広いサービスを展開。キャリアカウンセリングが手厚く、丁寧なサポートに定評あり。 | 自分の市場価値を把握しながら、じっくりとキャリアプランを考えたい人、初めての転職で不安な人 |

| 転職エージェント | マイナビAGENT | 20代〜30代の若手層や第二新卒の転職支援に強み。中小企業から大手まで、幅広い求人を保有し、親身なサポートが特徴。 | 20代・第二新卒で転職を考えている人、丁寧なサポートを受けながら転職活動を進めたい人 |

リクルートエージェント

業界最大手の一つであり、その圧倒的な求人数と長年の実績に裏打ちされたノウハウが最大の強みです。各業界・職種に精通したキャリアアドバイザーが、求職者の経歴や希望に合わせて、企業の内部情報や過去の面接傾向などを踏まえた具体的なアドバイスを提供してくれます。模擬面接では、定番の質問から、応募企業独自の質問までを想定した実践的な練習が可能です。

(参照:リクルートエージェント公式サイト)

doda

パーソルキャリア株式会社が運営する、求人情報サービスと人材紹介サービスを併せ持つ総合転職サイトです。dodaのキャリアアドバイザーは、転職市場の動向を深く理解しており、専門的な視点からキャリアプランの相談に乗ってくれます。模擬面接では、ロジカルな受け答えの仕方から、話し方や表情といった非言語コミュニケーションの部分まで、きめ細やかなフィードバックが受けられると評判です。

(参照:doda公式サイト)

マイナビAGENT

株式会社マイナビが運営する転職エージェントサービスで、特に20代・第二新卒の支援に強みを持っています。初めて転職する人にも分かりやすいように、一から丁寧にサポートしてくれる体制が整っています。各業界の採用事情に詳しい専任アドバイザーが担当につき、求職者の不安に寄り添いながら、書類添削から模擬面接までを徹底的にサポートしてくれます。

(参照:マイナビAGENT公式サイト)

面接練習アプリ

「エージェントに相談するのはまだ早い」「まずは手軽に一人で練習したい」という方には、スマートフォンで利用できる面接練習アプリがおすすめです。時間や場所を選ばずに、自分のペースで練習を重ねることができます。

面接練習アプリを活用するメリット

- 手軽さ: いつでもどこでも、思い立った時にすぐに面接の練習ができます。

- 客観的な自己評価: 自分の回答を録画・録音して見返すことで、話し方の癖や表情、話すスピードなどを客観的に確認できます。

- 反復練習: AIを相手に、納得がいくまで何度でも繰り返し練習することが可能です。

面接練習アプリ-面接官

AIが面接官となり、様々な質問を投げかけてくれるアプリです。ユーザーはその質問に回答し、その様子を録画・録音できます。録画した映像を見返すことで、自分では気づきにくい表情や仕草の癖を発見し、改善に繋げることができます。質問のジャンルも豊富で、基本的なものから少し意地悪なものまで、幅広いシチュエーションを想定した練習が可能です。

(参照:App Store, Google Play)

レコメン

面接練習の「録画・録音・振り返り」に特化したシンプルなアプリです。自分で想定質問を設定し、それに対する回答を録画。再生時には、評価項目(声の大きさ、話すスピード、表情など)を自分でチェックしながら振り返ることができます。客観的な自己評価を通じて、プレゼンテーション能力を高めていくのに役立ちます。友人やキャリアセンターに模擬面接をしてもらう際に、このアプリで録画しておくのも効果的です。

(参照:App Store, Google Play)

これらのサービスは、それぞれに長所があります。自分の状況や目的に合わせて、転職エージェントと面接練習アプリをうまく組み合わせることで、面接対策をより効率的かつ効果的に進めることができるでしょう。一人で抱え込まず、利用できるものは積極的に活用して、自信を持って面接に臨みましょう。