社会保険労務士(社労士)は、企業の経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」のうち、最も重要ともいえる「ヒト」に関する専門家です。労働関連法令や社会保険制度は年々複雑化し、働き方も多様化する現代において、その専門知識を活かして企業と従業員の健全な関係を築く社労士の役割は、ますます重要になっています。

この記事では、社労士という資格に興味を持ち始めた方や、具体的な仕事内容、試験の難易度について知りたいと考えている方に向けて、網羅的かつ分かりやすく解説します。社労士とはどのような資格なのか、どのような仕事をするのか、そしてどうすればなれるのか。その全体像を掴むためのガイドとして、ぜひ最後までご覧ください。

目次

社会保険労務士(社労士)とは?

社会保険労務士(以下、社労士)は、一言で表すならば「人事・労務管理のプロフェッショナル」です。しかし、その役割は単なる手続きの代行に留まりません。企業の持続的な成長と、そこで働く人々の安心を両立させる、まさに社会の基盤を支える重要な存在です。ここでは、社労士の基本的な定義と、その専門性を担保する「独占業務」について掘り下げていきます。

企業の「人」に関する課題を解決する専門家

企業経営において、「人」に関わる問題は避けて通れません。採用から始まり、教育研修、日々の勤怠管理、給与計算、評価、そして退職に至るまで、企業は従業員との間で様々な法律に基づいた関係性を構築し、維持していく必要があります。これらのプロセスには、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、各種社会保険法など、多岐にわたる複雑な法律が関わってきます。

社労士は、これら「人」に関するあらゆる場面において、法律の専門家として企業をサポートし、課題解決に導く役割を担います。 たとえば、以下のような課題が挙げられます。

- コンプライアンス(法令遵守)の確保:

近年、企業のコンプライアンス意識は非常に高まっています。特に労働法規の違反は、行政からの指導や罰則だけでなく、企業の評判を大きく損なう「レピュテーションリスク」に直結します。残業代の未払いや不適切な解雇、36協定の未締結・未届出といった問題は、従業員とのトラブルを招き、最悪の場合、訴訟に発展することもあります。社労士は、最新の法改正情報を正確に把握し、企業が法を遵守した労務管理を行えるよう、就業規則の整備や運用について的確なアドバイスを提供します。 - 働きやすい職場環境の構築:

少子高齢化による労働力人口の減少が進む中、企業にとって優秀な人材の確保と定着は最重要課題です。そのためには、給与や待遇だけでなく、「働きがい」や「働きやすさ」を感じられる職場環境が不可欠です。社労士は、長時間労働の是正、多様な働き方(テレワーク、時短勤務、フレックスタイム制など)の導入支援、ハラスメント防止体制の構築、メンタルヘルス対策など、従業員が安心して能力を発揮できる環境づくりをサポートします。 - 人事制度の設計と運用:

企業の成長戦略を実現するためには、それを支える人事制度が欠かせません。従業員のモチベーションを高め、能力開発を促進するような公平な評価制度や、企業の業績と連動した納得感のある賃金制度などを設計します。社労士は、経営者のビジョンや企業文化を理解した上で、その企業に最適な人事制度を構築し、その運用が円滑に進むようコンサルティングを行います。

このように、社労士は単に法律知識を提供するだけでなく、経営者の良き相談相手として、企業の成長と従業員の福祉向上という二つの側面から、組織の根幹である「人」のマネジメントを総合的に支援する専門家なのです。

法律で定められた独占業務を持つ国家資格

社労士の専門性と社会的信頼性を担保しているのが、社会保険労務士法に基づき定められた「独占業務」の存在です。独占業務とは、その資格を持つ者でなければ、報酬を得て行うことができないと法律で定められた業務を指します。弁護士の法律事務や税理士の税務代理と同様に、社労士にも専門家として保護された業務領域があるのです。

社労士の独占業務は、主に社会保険労務士法第2条第1項の第1号業務と第2号業務が該当します。

- 1号業務:手続き代行業務

労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成および提出代行です。具体的には、労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する様々な手続きを、企業に代わって行政機関に行います。 - 2号業務:帳簿書類作成業務

労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(労働者名簿、賃金台帳、就業規則など)を作成する業務です。これらの書類は、法律で作成が義務付けられているだけでなく、労務管理の根幹をなす非常に重要なものです。

これらの業務がなぜ独占業務とされているのでしょうか。それは、労働社会保険制度が国民の生活に直結する非常に重要な制度であり、その手続きや書類作成には高度な専門知識と正確性が求められるためです。もし、知識のない者が誤った手続きを行えば、従業員が本来受けられるはずの保険給付を受けられなくなったり、企業が法律違反を問われたりする可能性があります。

このような事態を防ぎ、国民の権利利益を保護するために、国家試験によってその能力が証明された社労士にのみ、これらの業務を独占的に行わせているのです。独占業務を持つ国家資格であることは、社労士が提供するサービスの品質を保証し、社会的な信用を裏付ける重要な要素といえます。この法的な裏付けがあるからこそ、社労士は企業経営において不可欠なパートナーとして認識されています。

社労士の具体的な仕事内容

社労士の仕事は、社会保険労務士法によって「1号業務」「2号業務」「3号業務」の3つに大きく分類されています。この分類に沿って、具体的な業務内容を見ていきましょう。また、近年重要性が増している「特定社労士」の業務についても解説します。

1号業務:労働・社会保険の手続き代行

1号業務は、社労士の最も基本的かつ中心的な業務であり、独占業務の一つです。企業活動に伴って発生する、労働保険(労災保険・雇用保険)および社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する複雑な行政手続きを、企業に代わって行います。

これらの手続きは種類が非常に多く、提出先も労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険組合など多岐にわたります。また、法改正が頻繁にあるため、常に最新の知識が求められます。企業がこれらの手続きをすべて自社で行うには、専門の担当者を置く必要があり、大きな負担となります。社労士がこれらの手続きを代行することで、企業は煩雑な事務作業から解放され、本来の事業活動に専念できるようになります。

| 手続きの種類 | 主な内容 |

|---|---|

| 労働保険関係成立届 | 新たに事業を開始し、従業員を一人でも雇用した場合に行う手続き。 |

| 被保険者資格取得・喪失届 | 従業員の入社・退社時に、雇用保険や社会保険の加入・脱退手続きを行う。 |

| 労働保険年度更新 | 年に一度、前年度の労働保険料を確定させ、新年度の保険料を概算で納付する手続き。 |

| 社会保険算定基礎届 | 年に一度、全被保険者の4月〜6月の報酬月額を届け出て、その年の標準報酬月額を決定する手続き。 |

| 各種保険給付の請求 | 従業員が病気やケガ、出産、育児、介護、失業、または業務上の災害に遭った際に、各種給付金を請求する手続きを代行する。(例:傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金、労災の療養補償給付など) |

具体例:

あるITベンチャー企業が、事業拡大に伴い初めて従業員を5名採用したとします。この場合、会社として労働保険・社会保険に新規加入する「関係成立届」「新規適用届」を提出する必要があります。さらに、採用した5名全員分の「被保険者資格取得届」を作成し、それぞれ適切な行政機関に提出しなければなりません。社労士は、これらの手続きを正確かつ迅速に行い、企業がスムーズに事業をスタートできるよう支援します。その後も、従業員の誰かが育児休業を取得する際には「育児休業給付金」の申請を、業務中にケガをした場合には「労災保険」の給付請求を代行するなど、継続的に企業をサポートします。

2号業務:就業規則や賃金規程などの作成

2号業務も社労士の独占業務であり、企業の労務管理の根幹をなす重要な帳簿書類の作成を行います。代表的なものに「就業規則」があります。

常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが法律で義務付けられています。就業規則は、その職場の労働条件や服務規律などを定めた「会社のルールブック」であり、労使間の無用なトラブルを防ぐために極めて重要です。

インターネット上には就業規則のテンプレートも存在しますが、それをそのまま使用することには大きなリスクが伴います。企業の事業内容、規模、文化、そして経営者の考え方などを反映し、かつ最新の法改正に対応した、その企業独自の実情に合った就業規則を作成することが、社労士の専門性が最も発揮される点です。

| 主な帳簿書類 | 内容 |

|---|---|

| 就業規則 | 労働時間、休日、休暇、賃金、退職、服務規律など、労働条件に関する包括的なルールを定める。 |

| 賃金規程 | 基本給、諸手当、賞与、昇給、退職金などの賃金に関する詳細なルールを定める。 |

| 退職金規程 | 退職金の支給条件、計算方法、支払方法などを定める。 |

| 労働者名簿・賃金台帳 | 労働基準法で作成・保存が義務付けられている法定三帳簿のうちの2つ。従業員の情報を管理し、適正な賃金支払いを証明する。 |

| 労使協定 | 時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)など、法律の規定を超える労働を可能にするために、労働者の過半数代表者との間で締結する協定。 |

具体例:

ある製造業の企業が、慢性的な人手不足と若手社員の離職率の高さに悩んでいました。社労士がヒアリングを行ったところ、賃金制度が年功序列型で、若手のがんばりが給与に反映されにくい構造になっていることが分かりました。そこで社労士は、企業の経営状況を分析しつつ、成果や個人の能力を評価に組み込んだ新しい賃金規程の作成を提案しました。具体的には、等級制度を見直し、評価項目を明確化し、その評価結果が昇給や賞与に連動する仕組みを設計しました。これにより、従業員のモチベーションが向上し、人材の定着につながるケースがあります。

3号業務:人事・労務に関するコンサルティング

1号・2号業務が法律に基づいた手続きや書類作成であるのに対し、3号業務はより経営的な視点から、企業が抱える「人」に関する課題解決を支援するコンサルティング業務です。これは独占業務ではありませんが、労働法規や社会保険制度に関する深い知識を持つ社労士だからこそ提供できる、付加価値の高いサービスといえます。

企業の成長ステージや直面する課題に応じて、その内容は多岐にわたります。

- 人事制度の設計・運用支援: 公平で納得感のある評価制度や賃金制度、等級制度などを構築し、企業の理念や戦略と人材マネジメントを連動させます。

- 人材育成・教育研修: 新入社員研修、管理職研修、ハラスメント防止研修などの企画・実施を通じて、従業員のスキルアップと組織力向上を支援します。

- 働き方改革の推進支援: 長時間労働の是正、テレワークやフレックスタイム制の導入、同一労働同一賃金への対応など、法改正や社会の変化に対応した新しい働き方の実現をサポートします。

- ハラスメント・メンタルヘルス対策: パワハラ、セクハラなどの相談窓口の設置や運用支援、ストレスチェック制度の実施支援など、従業員が心身ともに健康に働ける職場環境づくりに貢献します。

- 助成金の活用提案: 雇用維持や人材育成、職場環境改善などに取り組む企業が活用できる、国や地方自治体の助成金について情報提供し、申請をサポートします。

3号業務は、社労士の経験や知見が最も活かされる領域であり、企業の経営パートナーとしての真価が問われる業務です。

特定社労士の業務:個別労働関係紛争の解決手続き代理

近年、解雇、雇止め、賃金未払い、ハラスメントなどをめぐる、個々の労働者と事業主との間のトラブル(個別労働関係紛争)が増加しています。これらの紛争を、裁判ではなく、より簡易・迅速・低廉に解決するための手続きとして「裁判外紛紛解決手続(ADR)」があります。

特定社会保険労務士(特定社労士)は、特別な研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した社労士のことで、このADRにおいて、紛争の当事者(労働者または事業主)の代理人として、和解交渉やあっせん手続きを行うことができます。

具体的には、都道府県労働局などが行う「あっせん」の手続きにおいて、依頼者の代理人として出席し、相手方との交渉や主張の整理、和解案の検討などを行います。これにより、紛争の早期円満解決を図ります。

この業務は、紛争を未然に防ぐ労務管理だけでなく、発生してしまったトラブルの解決までを一貫してサポートできる、社労士の専門性をさらに高める重要な役割です。

社労士の働き方と年収の目安

社労士の資格を取得した後、その働き方は大きく「勤務社労士」と「開業社労士」の2つに分けられます。それぞれにメリット・デメリットがあり、キャリアパスや収入も異なります。ここでは、それぞれの働き方の特徴と年収の目安について見ていきましょう。

企業で働く「勤務社労士」

勤務社労士は、一般企業や社労士法人、会計事務所、コンサルティングファームなどに所属し、従業員として働くスタイルです。

- 所属先と役割:

一般企業では、人事部や総務部、労務管理部門に所属し、自社の人事労務管理全般を担当します。給与計算、社会保険手続き、就業規則の運用、採用活動、社員研修の企画、労務トラブルの対応など、その業務は多岐にわたります。企業の内部から組織の成長と従業員の働きがい向上に直接貢献できるのが大きな魅力です。

社労士法人や会計事務所では、クライアントである中小企業の労務管理をサポートします。複数の企業を担当するため、様々な業種・規模の課題に触れることができ、幅広い経験を積むことが可能です。 - 年収の目安:

勤務社労士の年収は、所属する企業の規模や業種、役職、本人の経験年数によって大きく異なります。厚生労働省の職業情報提供サイト「jobtag」によると、社会保険労務士の平均年収は約578万円というデータがあります(参照:厚生労働省 jobtag)。

一般的には、400万円〜800万円程度がボリュームゾーンとされています。資格手当(月額1〜5万円程度)が支給される企業も多くあります。人事部長や労務管理の責任者といった管理職に就けば、年収1,000万円を超えることも十分に可能です。 - メリット・デメリット:

- メリット: 毎月決まった給与が支払われるため収入が安定しており、企業の福利厚生を受けられる点が最大のメリットです。組織の一員として、チームで大きなプロジェクトに取り組むやりがいも感じられます。

- デメリット: 業務範囲が自社または担当クライアントに限定される傾向があります。また、給与所得者であるため、独立開業に比べて収入の大幅な増加は期待しにくい側面もあります。

独立して事務所を構える「開業社労士」

開業社労士は、自ら社会保険労務士事務所を設立し、一人の経営者として事業を行うスタイルです。

- 働き方と業務内容:

自ら顧客を開拓し、複数の企業と顧問契約を結ぶのが一般的です。顧問契約では、1号業務(手続き代行)や2号業務(帳簿作成)、日常的な労務相談への対応などを月額の顧問料で提供します。それに加えて、就業規則の大幅な改定や人事制度の構築、助成金申請といったスポットでのコンサルティング業務(3号業務)で、さらに収益を上げていきます。自分の裁量で仕事を進められ、専門性を追求できる自由度の高さが特徴です。 - 年収の目安:

開業社労士の年収は、本人の営業力、専門性、経営手腕に直結するため、非常に幅が広くなります。年収は青天井であり、実力次第で年収1,000万円、2,000万円以上を目指すことも可能です。多くのクライアントを抱え、付加価値の高いコンサルティングを提供している社労士は、高い収入を得ています。

一方で、開業当初は顧客が少なく、収入が不安定になる時期もあります。事務所の家賃や人件費などの経費もすべて自己負担となるため、経営者としての視点が不可欠です。年収が300万円未満の層から、数千万円を稼ぐ層まで、大きなばらつきがあるのが実情です。 - メリット・デメリット:

- メリット: 努力と成果が収入に直結し、高収入を得られる可能性があります。定年がなく、自分の好きなタイミングで働き続けられることや、働く場所や時間を自由に決められることも大きな魅力です。

- デメリット: 収入が不安定であり、事業が軌道に乗るまでは苦労することも少なくありません。顧客開拓のための営業活動や事務所経営など、専門業務以外のスキルも求められるため、経営リスクを常に伴います。

| 項目 | 勤務社労士 | 開業社労士 |

|---|---|---|

| 働き方 | 企業や法人に所属する従業員 | 独立した事業主・経営者 |

| 収入の安定性 | 高い(給与として毎月安定した収入) | 低い(顧客数や契約内容により変動) |

| 年収の可能性 | 安定しているが上限あり(役職次第) | 青天井(実力次第で高収入が可能) |

| 主な業務 | 自社の人事労務管理、またはクライアント担当 | 顧問契約、手続き代行、コンサルティング |

| 求められるスキル | 組織内での調整能力、専門知識 | 専門知識に加え、営業力、経営能力 |

| メリット | 安定した収入、福利厚生、組織での経験 | 高収入の可能性、自由な働き方、定年なし |

| デメリット | 収入の上限、業務範囲の限定 | 経営リスク、収入の不安定さ、自己管理能力 |

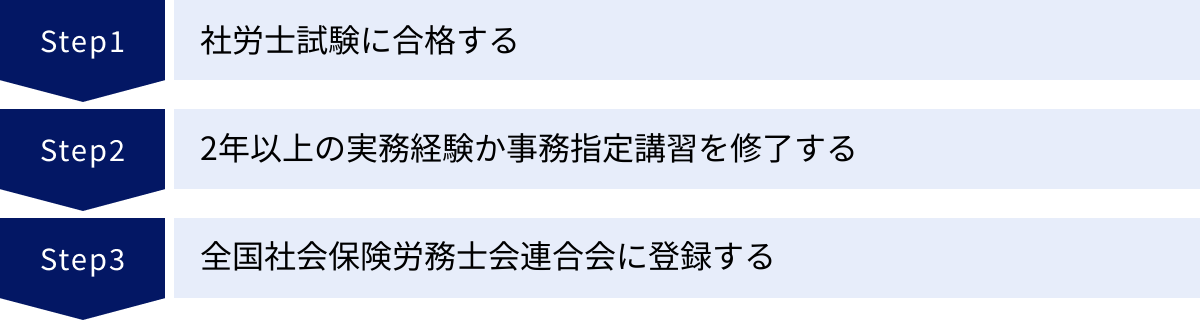

社労士になるための3つのステップ

晴れて「社会保険労務士」として活動するためには、単に試験に合格するだけでは不十分です。大きく分けて3つのステップをクリアする必要があります。ここでは、社労士になるまでの具体的な道のりを解説します。

① 社労士試験に合格する

これが社労士になるための最初の、そして最大の関門です。社労士試験は、合格率が例年6〜7%前後で推移する非常に難易度の高い国家試験です。膨大な試験範囲と、各科目に設定された「足切り」と呼ばれる合格基準点が、その難しさを物語っています。

試験は年に一度、例年8月の第4日曜日に実施されます。この日のために、多くの受験生が1,000時間以上ともいわれる学習時間を費やして準備を進めます。まずは、この難関試験を突破することが、すべての始まりとなります。試験の詳細については、後の章で詳しく解説します。

② 2年以上の実務経験を積むか事務指定講習を修了する

社労士試験に合格しただけでは、「社労士試験合格者」という身分であり、まだ社労士を名乗ることはできません。社労士として登録するためには、「2年以上の実務経験」が求められます。

- 実務経験とは?

社会保険労務士法で定められた、労働社会保険諸法令に関する事務の経験を指します。具体的には、以下のような場所での業務が該当します。- 一般企業の総務部や人事部での労務管理業務

- 社会保険労務士事務所や弁護士事務所での補助業務

- 労働組合の専従役職員としての業務

- 国や地方公共団体の公務員として、労働社会保険法令に関する業務

この実務経験は、社労士試験の受験前、受験後を問いません。通算して2年以上あれば要件を満たします。

- 実務経験がない場合は「事務指定講習」を修了

試験には合格したものの、2年間の実務経験がない、という方も少なくありません。その場合、全国社会保険労務士会連合会が実施する「事務指定講習」を修了することで、実務経験要件を満たしたとみなされます。事務指定講習は、以下の2つの課程で構成されています。

1. 通信指導課程(約4ヶ月): e-ラーニングや教材を用いて、労働基準法や雇用保険法、健康保険法などに関する18事例の課題について報告書を作成・提出します。

2. 面接指導課程(4日間): 全国の指定会場で、グループ演習やディスカッション形式の講義を受けます。この講習を修了することで、晴れて登録資格を得ることができます。多くの合格者がこの制度を利用しており、実務経験がない方にとって必須のプロセスとなっています。

(参照:全国社会保険労務士会連合会 事務指定講習)

③ 全国社会保険労務士会連合会に登録する

「試験合格」と「実務経験(または事務指定講習修了)」という2つの要件を満たしたら、いよいよ最終ステップである「登録」です。

社労士として業務を行うためには、全国社会保険労務士会連合会が備える社会保険労務士名簿に登録しなければなりません。手続きは、自身の事務所または勤務先の所在地を管轄する都道府県の社会保険労務士会を通じて行います。

登録申請時には、以下の費用が必要となります。

- 登録免許税: 30,000円(収入印紙)

- 登録手数料: 30,000円(都道府県会によって異なる場合があります)

- 入会金・年会費: 所属する都道府県会や登録区分(開業・勤務など)によって異なります。

これらの手続きをすべて完了し、社会保険労務士証票が交付されて初めて、正式に「社会保険労務士」を名乗り、業務を開始することができます。この登録手続きを経ずに社労士業務を行うことは法律で禁じられているため、必ず行わなければならない重要なステップです。

社労士試験の概要

社労士になるための最大のハードルである社労士試験。その難易度の高さを理解するためにも、まずは試験の全体像を正確に把握することが重要です。ここでは、受験資格から試験科目、合格基準まで、試験の具体的な内容を詳しく見ていきます。

受験資格

社労士試験は誰でも受験できるわけではなく、一定の受験資格が定められています。この受験資格は大きく「学歴」「実務経験」「国家試験合格」の3つのカテゴリーに分かれており、いずれか一つを満たせば受験できます。

| カテゴリー | 主な要件例 |

|---|---|

| 学歴 | ・大学、短期大学、高等専門学校(5年制)を卒業した者 ・専門職大学、専門職短期大学を卒業した者 ・所定の要件を満たす専修学校の専門課程を修了した者 ・上記の学校以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業した者 |

| 実務経験 | ・労働社会保険諸法令の実施事務に3年以上従事した者 ・国または地方公共団体の公務員として行政事務に3年以上従事した者 ・社会保険労務士・弁護士の業務補助に3年以上従事した者 ・労働組合の役員として労働組合の業務に3年以上従事した者 など |

| 国家試験合格 | ・社会保険労務士試験以外の国家試験のうち、厚生労働大臣が認めたものに合格した者 (例:行政書士、司法試験予備試験、公認会計士試験など) |

受験資格は非常に細かく規定されているため、自分が該当するかどうかは、必ず「社会保険労務士試験オフィシャルサイト」で最新の受験案内を確認してください。

試験科目

社労士試験は、「選択式試験」と「択一式試験」という2つの形式で、同じ日に行われます。試験範囲は、労働法分野と社会保険法分野に大別される合計10科目にも及び、その膨大さが特徴です。

選択式試験

- 試験時間: 80分(10:30〜11:50)

- 形式: 各科目の条文などから出題される文章の、5つの空欄に適切な語句を補充する形式です。

- 科目数: 8科目(各科目1問、1問につき空欄5つ)

- 配点: 1科目5点満点、合計40点満点

選択式試験の最大のポイントは、各科目に設定されている合格基準点(足切り)です。原則として各科目3点以上、かつ総得点で一定以上の得点(例年25点前後)を獲得しなければなりません。つまり、たった1科目でも2点以下を取ってしまうと、たとえ他の科目で満点を取っていても、その時点で不合格が確定してしまいます。この厳しい基準が、多くの受験生を悩ませる要因となっています。

択一式試験

- 試験時間: 210分(13:20〜16:50)

- 形式: 5つの選択肢の中から正しいもの(または誤っているもの)を1つ選ぶ形式です。

- 科目数: 7科目(各科目10問、合計70問)

- 配点: 1問1点、合計70点満点

択一式試験も、選択式と同様に合格基準点が設定されています。原則として各科目4点以上、かつ総得点で一定以上の得点(例年45点前後)が必要です。こちらも1科目でも3点以下を取ると足切りとなり、不合格となります。3時間半という長丁場であり、幅広い知識と高い集中力が要求されます。

| 試験形式 | 科目(社会保険労務士試験オフィシャルサイトより) |

|---|---|

| 選択式試験 (8科目) | 労働基準法及び労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労務管理その他の労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法 |

| 択一式試験 (7科目) | 労働基準法及び労働安全衛生法、労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)、雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)、労務管理その他の労働に関する一般常識及び社会保険に関する一般常識、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法 |

試験日と試験地

- 試験日: 例年8月の第4日曜日に全国一斉に実施されます。

- 試験地: 北海道、宮城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、香川、福岡、熊本、沖縄の全国19都道府県で実施されます(年度により変更の可能性あり)。

(参照:社会保険労務士試験オフィシャルサイト)

合格基準点

社労士試験の合格基準は、絶対評価(〇点以上で合格)ではなく、その年の受験生全体の成績を考慮して決定される「相対評価」です。そのため、合格ラインは毎年変動します。

合格基準は、選択式試験と択一式試験のそれぞれについて、以下の2つの条件を両方とも満たす必要があります。

- 総得点が、合格基準点以上であること。

- 各科目の得点が、それぞれに定められた基準点(いわゆる足切り点)以上であること。

原則的な基準点は前述の通り「選択式:各科目3点以上」「択一式:各科目4点以上」ですが、問題の難易度によっては、特定の科目について基準点が引き下げられる「救済措置」が取られることがあります。たとえば、ある科目の平均点が著しく低かった場合、その科目の基準点が「2点以上」や「3点以上」に引き下げられることがあります。

この救済措置の有無や対象科目は、合格発表時まで分かりません。そのため、受験生は「救済は無いもの」と考え、すべての科目で満遍なく得点できるよう、苦手科目を作らない学習戦略が極めて重要になります。

社労士試験の難易度と合格率

社労士試験は、数ある国家資格の中でも屈指の難関試験として知られています。その難易度は、客観的なデータである合格率の低さや、試験制度そのものの厳しさに表れています。なぜ社労士試験はこれほどまでに難しいと言われるのでしょうか。その理由を深掘りしていきます。

近年の合格率の推移

社労士試験の難易度を最も分かりやすく示しているのが、合格率のデータです。以下は、近年の合格率の推移です。

| 実施年度 | 受験申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 令和5年度 | 53,292人 | 42,741人 | 2,720人 | 6.4% |

| 令和4年度 | 52,291人 | 40,633人 | 2,134人 | 5.3% |

| 令和3年度 | 50,443人 | 37,306人 | 2,937人 | 7.9% |

| 令和2年度 | 49,239人 | 34,845人 | 2,237人 | 6.4% |

| 平成31年度(令和元年度) | 49,573人 | 38,428人 | 2,525人 | 6.6% |

(参照:厚生労働省 報道発表資料「第55回社会保険労務士試験の合格者発表」ほか各年度発表資料)

この表から分かる通り、社労士試験の合格率は例年6%前後で推移しており、100人受けても6人程度しか合格できない非常に狭き門です。同じ法律系の国家資格である行政書士試験(合格率10〜15%程度)や宅地建物取引士試験(同15〜17%程度)と比較しても、その難易度の高さが際立っています。この低い合格率が、社労士資格の価値と専門性を担保しているともいえるでしょう。

社労士試験が難しいと言われる理由

合格率の低さの背景には、いくつかの複合的な要因があります。

- ① 圧倒的に膨大な試験範囲

最大の理由は、学習すべき範囲が非常に広いことです。労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法といった主要な法律に加え、労働保険徴収法や労務管理・社会保険に関する一般常識など、合計10科目にわたる法律を網羅的に学習しなければなりません。それぞれの法律が複雑な制度や歴史的経緯を持っており、一つひとつを深く理解するには膨大な時間と労力が必要です。 - ② 頻繁な法改正への対応

労働・社会保険関連の法律は、社会情勢の変化に対応するため、ほぼ毎年改正が行われます。試験では、試験日の時点で施行されている最新の法律に基づいて解答する必要があるため、常に知識のアップデートが求められます。古い知識のままでは正解できない問題が多く出題されるため、独学で法改正情報をすべて追いかけるのは非常に困難です。この点が、他の分野の資格試験にはない特有の難しさといえます。 - ③ 悪魔の「科目別足切り」制度

社労士試験を最も特徴づけ、受験生を苦しめているのが、科目ごとに設定された合格基準点、通称「足切り」です。前述の通り、選択式では原則3点/5点、択一式では原則4点/10点を各科目でクリアしなければなりません。たとえ総合得点が合格ラインをはるかに超えていても、たった1科目でもこの基準点に満たなければ、その時点で不合格となります。これにより、「得意科目で点数を稼ぎ、苦手科目をカバーする」という戦略が通用しません。 全ての科目で穴を作らず、満遍なく基準点以上の得点を取る実力が求められるのです。 - ④ 単純な暗記では通用しない応用力

試験問題は、単に条文の文言を記憶しているかを問うだけでなく、法律の趣旨や制度の背景を理解した上で、具体的な事例に当てはめて判断させる問題が多く出題されます。特に近年はその傾向が強まっており、表面的な知識だけでは太刀打ちできません。「なぜこの制度があるのか」「この規定は何を守るためのものか」といった本質的な理解に基づいた応用力が試されます。 - ⑤ 長時間の試験に耐える集中力と体力

試験は午前中に選択式(80分)、午後に択一式(210分)と、1日がかりで行われます。特に午後の択一式は3時間半という長丁場です。膨大な問題文を読み解き、70問を解き続けるには、知識だけでなく、最後まで高い集中力を維持する精神力と体力も不可欠です。

これらの理由から、社労士試験は付け焼き刃の知識では到底合格できない、計画的かつ継続的な学習が求められる超難関試験と位置づけられています。

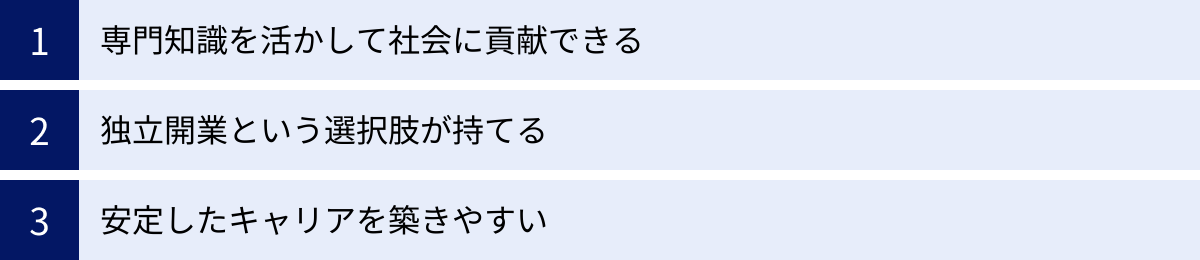

社労士になるメリット

多大な努力を払って難関試験を突破した先には、どのような未来が待っているのでしょうか。社労士になることには、苦労に見合うだけの大きなメリットがあります。専門性を活かした社会貢献から、自由なキャリア設計まで、その魅力を具体的にご紹介します。

専門知識を活かして社会に貢献できる

社労士になる最大のメリットの一つは、その専門知識を通じて社会に直接貢献できる実感を得られることです。社労士の仕事は、企業の健全な発展と、そこで働く人々の権利や生活を守るという、社会的に非常に意義の大きい役割を担っています。

- 労働者の支援:

病気やケガで働けなくなった従業員のために傷病手当金の申請をしたり、育児に専念したい親のために育児休業給付金の手続きをしたり、不当な扱いに苦しむ労働者の相談に乗ったりと、個人の生活に直結する場面で力を発揮できます。自分の知識が誰かの助けになったとき、「この仕事をしていて良かった」と心から思える瞬間に多く出会えるでしょう。 - 企業の成長支援:

一方で、企業の成長を支えるパートナーとしての役割も重要です。適切な労務管理体制を構築することで、企業を法的なリスクから守り、従業員が安心して働ける環境を整えることは、生産性の向上や人材の定着につながり、結果として企業の持続的な成長に貢献します。経営者から「先生のおかげで会社が良くなった」と感謝されることも、大きなやりがいとなります。

このように、「働く人」と「企業」という、社会を構成する両輪を支えることができるのは、社労士ならではの醍醐味です。

独立開業という選択肢が持てる

社労士は、独占業務を持つ国家資格であるため、独立開業しやすいという大きなメリットがあります。企業に勤務する「勤務社労士」として安定したキャリアを歩む道もあれば、自分の事務所を構えて「開業社労士」として一国一城の主となる道も選べます。

独立開業の魅力は、何といってもその自由度の高さにあります。

- 収入の可能性: 自分の努力と実力次第で、収入に上限はありません。多くの顧客から信頼を得て、付加価値の高いサービスを提供できれば、勤務社労士時代を大きく上回る収入を得ることも夢ではありません。

- 定年のないキャリア: 開業社労士には定年がありません。健康で意欲がある限り、生涯現役で専門家として働き続けることができます。年齢を重ねるごとに知識や経験が蓄積され、それが信頼につながる仕事でもあります。

- 自由な働き方: 働く時間や場所、受ける仕事の内容などを、すべて自分の裁量で決めることができます。ライフスタイルに合わせて仕事量を調整したり、特定の専門分野に特化したりと、理想のワークライフバランスを追求することが可能です。

もちろん、独立には経営者としてのリスクや責任が伴いますが、自分の力でキャリアを切り拓いていきたいと考える人にとって、この「独立開業」という選択肢があることは、非常に大きな魅力といえるでしょう。

安定したキャリアを築きやすい

社会がどのように変化しようとも、「人」が働き、「企業」が活動を続ける限り、人事労務管理の専門家である社労士の需要がなくなることはありません。むしろ、働き方の多様化や法改正の頻発により、その必要性はますます高まっています。

- 安定した需要:

1号業務や2号業務といった独占業務は、社労士でなければ行えないため、常に一定の需要が見込めます。また、働き方改革やハラスメント対策など、現代的な課題に対応できる社労士は、多くの企業から求められています。 - 転職市場での優位性:

万が一、勤務先を離れることになっても、「人事労務のプロ」という専門性は、転職市場において強力な武器となります。一般企業の人事部はもちろん、社労士法人やコンサルティングファームなど、活躍の場は多岐にわたります。 - ライフステージの変化への対応力:

専門職であるため、出産や育児、介護などで一時的にキャリアを中断した場合でも、復帰しやすいというメリットがあります。資格と経験があれば、ブランクがあっても再就職や再開業が比較的容易です。また、独立開業すれば、家庭の状況に合わせて仕事量を調整することも可能です。

このように、一度資格を取得すれば、景気の変動やライフイベントに左右されにくい、安定したプロフェッショナルとしてのキャリアを築くことができるのです。

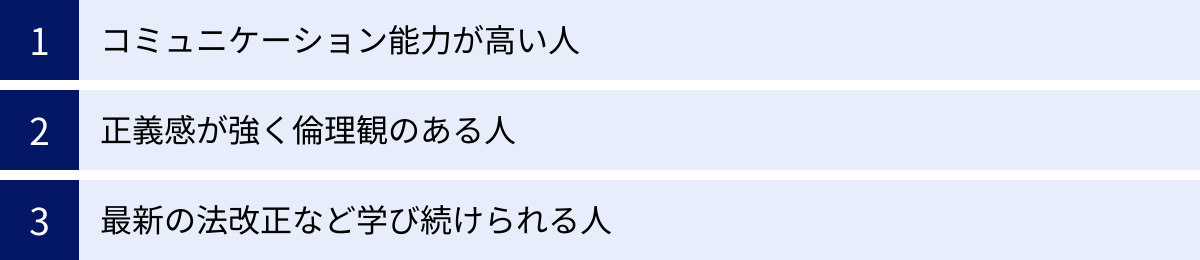

社労士に向いている人の特徴

社労士は、法律知識さえあれば誰でも務まる仕事ではありません。企業の経営者から現場の従業員まで、様々な立場の人と関わり、時にはデリケートな問題を扱うため、専門知識に加えて人間性も問われる職業です。ここでは、社労士として活躍するために求められる資質や特徴を3つの観点からご紹介します。

コミュニケーション能力が高い人

社労士の仕事は、人と接する機会が非常に多いのが特徴です。そのため、円滑な人間関係を築き、相手の意図を正確に汲み取ることができる高いコミュニケーション能力が不可欠です。

- 傾聴力: 経営者が抱える漠然とした悩みや、従業員が訴える不安など、相手の話に真摯に耳を傾け、本当の課題やニーズを引き出す力が求められます。相手が安心して話せるような雰囲気を作ることも重要です。

- 説明力: 労働基準法や年金制度といった複雑な法律の内容を、法律の専門家ではない経営者や従業員に対して、専門用語を避けながら分かりやすく説明する能力が必要です。「なぜこの手続きが必要なのか」「この規則を守らないとどうなるのか」といった背景やリスクまで丁寧に伝えることで、相手の納得感を得ることができます。

- 調整力: 時には、経営者の要望と従業員の権利が対立する場面にも立ち会います。そのような状況で、一方の味方をするのではなく、両者の意見を尊重しつつ、法律に基づいた公正な立場で、双方にとって最善の落としどころを見つけるための調整力が試されます。

このように、社労士は単なる法律の専門家ではなく、人と組織の間に立つ「対話のプロ」でもあるのです。

正義感が強く倫理観のある人

社労士は、労働者の権利保護と企業の健全な発展という、社会的正義を実現する使命を担っています。そのため、何が正しいかを判断できる強い正義感と、専門家としての高い倫理観を持っていることが極めて重要です。

- 公正・中立な立場: 顧問契約を結んでいる企業の利益を考えるのは当然ですが、だからといって法律に反するような要求に応じることは許されません。たとえば、経営者からサービス残業を容認するような就業規則の作成を依頼されても、きっぱりと「それはできません」と言える誠実さと勇気が必要です。常に法律を遵守し、公正な立場で物事を判断する姿勢が求められます。

- 厳格な守秘義務: 業務上、企業の経営情報や従業員の個人情報といった、非常にデリケートな情報に触れる機会が多くあります。社労士には社会保険労務士法によって厳格な守秘義務が課せられており、職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らすことは固く禁じられています。口が堅く、情報を適切に管理できる信頼性は、社労士としての大前提です。

目先の利益や人間関係に流されることなく、専門家としての良心に従って行動できる倫理観が、社労士の信頼の礎となります。

最新の法改正など学び続けられる人

社労士が扱う労働・社会保険関連の法律は、「生き物」のように常に変化しています。働き方改革関連法、年金制度改革、育児・介護休業法の改正など、毎年のように重要な法改正が行われます。

そのため、一度試験に合格して満足するのではなく、常に最新の情報をキャッチアップし、知識をアップデートし続ける探求心と継続力が不可欠です。

- 知的好奇心: 新しい法律がなぜ作られたのか、その背景にある社会問題は何かといった点に興味を持ち、自ら進んで情報を収集する姿勢が大切です。官公庁が発表する資料を読み込んだり、専門書やセミナーで学んだりすることを厭わない知的好奇心が、専門家としての深みを増していきます。

- 継続的な学習意欲: 社労士になった後も、研修会に参加したり、同業者の勉強会で情報交換をしたりと、学びを止めることはできません。この地道な努力を続けられるかどうかが、長期的に活躍できる社労士とそうでない社労士を分けるポイントになります。

「学び続けること」それ自体が、社労士という仕事の重要な一部であると理解できる人が、この職業に向いているといえるでしょう。

社労士の将来性

AI(人工知能)の進化や社会構造の変化が加速する中で、「自分の仕事は将来も安泰だろうか」と不安に感じる方も少なくないでしょう。では、人事労務の専門家である社労士の将来性はどうなのでしょうか。結論から言えば、社労士の専門性が求められる場面は今後ますます増え、その将来性は非常に明るいと考えられます。

働き方改革による需要の増加

政府が推進する「働き方改革」は、日本の労働環境を大きく変えようとしています。この改革は、一過性のブームではなく、日本の社会が抱える構造的な課題(少子高齢化による労働力不足など)に対応するための、長期的かつ不可逆的な流れです。

- 長時間労働の是正: 時間外労働の上限規制が厳格化され、企業はこれまで以上に勤怠管理を徹底する必要に迫られています。

- 同一労働同一賃金: 正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくすための対応が求められます。

- 多様な働き方の促進: テレワーク、フレックスタイム、副業・兼業など、従業員のニーズに合わせた柔軟な働き方の導入には、それに合わせた就業規則の見直しや労務管理体制の再構築が不可欠です。

これらの働き方改革関連法への対応は非常に複雑であり、専門知識を持たない企業が独力で適切に対応するのは困難です。就業規則や賃金規程の改定、36協定の見直し、新たな人事評価制度の構築など、あらゆる場面で社労士の専門的なアドバイスと実務的なサポートが必要とされます。この大きな社会の変化が、社労士の需要を力強く押し上げているのです。

AIに代替されにくい専門業務

「AIに仕事を奪われる」という議論の中で、士業の定型的な業務はAIに代替されやすいと言われることがあります。確かに、1号業務である社会保険手続きの申請書作成や電子申請といった定型的な事務作業は、将来的にはAIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)によって自動化が進むでしょう。

しかし、これは社労士の仕事がなくなることを意味するわけではありません。むしろ、社労士は定型業務から解放され、人間にしかできない、より付加価値の高い業務に集中できるようになると捉えるべきです。

AIに代替されにくい社労士の業務とは、主に以下の3つです。

- コンサルティング業務(3号業務):

企業の経営者や人事担当者と対話し、その企業が抱える独自の課題や組織文化を深く理解した上で、最適な解決策を提案する業務です。AIは過去のデータを分析することはできても、経営者のビジョンに共感したり、従業員の感情を汲み取ったりしながら、オーダーメイドの制度を設計することはできません。信頼関係に基づいた高度なコミュニケーションと課題解決能力は、人間の社労士ならではの価値です。 - 個別労働関係紛争の解決(特定社労士業務):

解雇やハラスメントといった労使トラブルは、法律論だけでなく、当事者の感情が複雑に絡み合います。特定社労士は、双方の主張に耳を傾け、法的な落としどころを探りながら、感情的な対立を和らげ、円満な和解へと導く役割を担います。このような繊細な人間心理の機微を読み取り、利害を調整するネゴシエーション能力は、AIには到底真似できません。 - 法解釈とリスク判断:

法律の条文は一つでも、その解釈や実際の運用は、個別の事案によって異なります。新しい判例や行政通達を踏まえ、自社の状況に当てはめた場合にどのような法的リスクがあるかを判断し、経営者に助言する役割は、高度な専門的判断力が必要です。グレーゾーンの事案に対して、経験と知見に基づいたリスクマネジメントを行うことは、AIには困難な領域です。

結論として、社労士はAIを便利なツールとして活用しつつ、人間ならではの対話力、共感力、課題解決能力を活かしたコンサルティング業務へと軸足を移していくことで、その専門性と価値をさらに高めていくことができるでしょう。

他の士業との違い

世の中には多くの「士業」と呼ばれる専門家がいます。その中でも、特に社労士と比較されることが多い「行政書士」と「中小企業診断士」を取り上げ、それぞれの専門領域や役割の違いを明確にすることで、社労士の独自性を理解しましょう。

行政書士との違い

行政書士は「街の法律家」とも呼ばれ、社労士と同じく書類作成や手続き代行を主な業務とする国家資格であるため、混同されやすい存在です。しかし、その専門分野は全く異なります。

- 専門領域のキーワード:

- 社労士:『ヒト』

- 行政書士:『許認可』

- 具体的な業務内容の違い:

社労士の専門領域は、ここまで解説してきた通り、企業の「人」に関する、労働法・社会保険法に基づいた業務です。主な手続きの提出先は、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所などになります。一方、行政書士の専門領域は非常に幅広く、「官公署に提出する書類」の作成と代理が中心です。代表的な業務は、事業を始めるための許認可申請です。例えば、建設業を始めるための「建設業許可申請」、飲食店を開くための「飲食店営業許可申請」、古物商を営むための「古物商許可申請」など、その種類は1万種類以上あるとも言われています。その他にも、法人設立に関する書類作成、契約書や内容証明郵便の作成、相続に関する遺産分割協議書の作成なども行います。主な手続きの提出先は、都道府県庁や市役所、保健所、警察署など、多岐にわたります。

| 比較項目 | 社会保険労務士(社労士) | 行政書士 |

|---|---|---|

| 専門分野 | 労働・社会保険(ヒトに関する手続き) | 許認可申請、法人設立、民事法務など |

| 根拠法 | 社会保険労務士法 | 行政書士法 |

| 独占業務 | 労働・社会保険手続き代行、労務帳簿作成 | 官公署への提出書類作成、権利義務・事実証明に関する書類作成 |

| 主な提出先 | 労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所 | 都道府県庁、市町村役場、警察署、保健所 |

| キーワード | ヒト、労働、保険、年金、労務管理 | 許認可、営業許可、法人設立、契約書、相続 |

このように、両者は扱う法律も手続きの相手方も全く異なる、それぞれ独立した専門家です。

中小企業診断士との違い

中小企業診断士は、企業の経営課題を診断し、助言を行う経営コンサルタントの国家資格です。社労士も企業の課題解決を支援するコンサルティングを行うため、役割が重なる部分もありますが、その専門性と立ち位置には明確な違いがあります。

- 専門領域のキーワード:

- 社労士:『人事労務のスペシャリスト』

- 中小企業診断士:『経営全般のジェネラリスト』

- 専門性と独占業務の違い:

社労士は、前述の通り「人事・労務」という特定の分野に深く特化したスペシャリストです。法律に基づく手続き代行や帳簿作成といった独占業務を持っていることが最大の特徴です。コンサルティングを行う際も、あくまで人事労務という専門分野を軸足に行います。一方、中小企業診断士は、企業の経営を「財務・会計」「マーケティング」「生産管理」「IT」など、多角的な視点から総合的に診断し、助言を行うジェネラリストです。特定の分野に限定されず、経営戦略全般に関するアドバイスを行います。中小企業診断士には、社労士のような法律で定められた独占業務はありません。

| 比較項目 | 社会保険労務士(社労士) | 中小企業診断士 |

|---|---|---|

| 専門性 | 人事・労務のスペシャリスト | 経営全般のジェネラリスト |

| 独占業務 | あり(1号・2号業務) | なし |

| コンサルティングの アプローチ |

人事制度、労務管理、法改正対応など、「ヒト」の側面からアプローチ | 経営戦略、財務、マーケティングなど、経営全体の視点からアプローチ |

| 役割 | 企業の労務リスク管理と組織活性化 | 企業の成長戦略の策定と経営改善 |

社労士と中小企業診断士は、専門領域が異なるため、互いに協力関係を築くことも多くあります。両方の資格を取得する「ダブルライセンス」によって、人事と経営の両面から企業をサポートできる、非常に価値の高いコンサルタントとして活躍する道も開けます。

社労士試験の合格を目指す勉強方法

合格率6%前後の難関試験である社労士試験を突破するためには、自分に合った効率的な学習方法を見つけることが非常に重要です。学習スタイルは大きく「独学」と「予備校・通信講座の活用」の2つに分けられます。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自身の状況に最適な選択をしましょう。

独学

独学は、予備校などを利用せず、市販のテキストや問題集を自分で購入し、学習計画を立てて勉強を進める方法です。

- メリット:

最大のメリットは、費用を大幅に抑えられることです。教材費のみで済むため、予備校に通う場合に比べてコストは数分の一から数十分の一になります。また、時間や場所に縛られず、自分の好きなタイミングで、自分のペースで学習を進められる自由度の高さも魅力です。 - デメリット:

独学には多くの困難が伴います。- モチベーションの維持: 長期間にわたる学習を一人で続けるのは精神的に大変です。疑問点が出てきてもすぐに質問できる相手がおらず、挫折しやすい環境といえます。

- 法改正への対応: 頻繁に行われる法改正の情報を自力で正確に収集し、教材に反映させるのは非常に手間がかかり、見落とすリスクもあります。

- 学習の非効率性: 膨大な試験範囲の中から、どこが重要で、どこを重点的に学習すべきかを見極めるのが難しく、学習効率が悪くなりがちです。

- スケジューリングの難しさ: 合格までに必要な学習計画をすべて自己管理する必要があり、強い自己管理能力が求められます。

- 向いている人:

過去に法律系の資格試験の学習経験がある人や、既に人事労務の実務に携わっている人、そして何よりも強い意志と自己管理能力を持っている人には、独学も選択肢の一つとなるでしょう。

予備校・通信講座の活用

予備校・通信講座は、社労士試験対策のプロが作成したカリキュラムや教材を利用して学習する方法です。通学してライブ講義を受けるスタイル、映像講義をオンラインで視聴するスタイルなど、様々な形態があります。

- メリット:

- 効率的なカリキュラム: 試験合格に最適化されたカリキュラムが組まれており、長年のノウハウに基づいて「合格に必要な知識」を効率的に学べます。出題傾向を分析し、重要なポイントが凝縮されているため、無駄な学習を省くことができます。

- 質の高い教材と最新情報: テキストや問題集は、図や表を多用して分かりやすく作られており、最新の法改正にも完全対応しています。法改正に関する情報は、予備校側から提供されるため、自分で調べる手間が省けます。

- 質問できる環境: 分からないことがあれば、講師に直接またはメールなどで質問できるサポート体制が整っています。疑問点をすぐに解消できるため、学習の停滞を防げます。

- モチベーションの維持: 定期的な講義や答練(答案練習)があり、学習のペースメーカーになります。また、同じ目標を持つ仲間と出会えることも、モチベーション維持の助けとなります。

- デメリット:

最大のデメリットは、独学に比べて費用がかかることです。講座の内容にもよりますが、数万円から20万円以上の受講料が必要となります。

| 勉強方法 | メリット | デメリット | おすすめの人 |

|---|---|---|---|

| 独学 | ・費用を大幅に抑えられる ・自分のペースで学習できる |

・モチベーション維持が困難 ・法改正情報の追跡が大変 ・質問できる相手がいない ・学習効率が悪化しやすい |

・法律学習の経験者 ・強い自己管理能力がある人 |

| 予備校・通信講座 | ・合格に直結する効率的な学習 ・最新の法改正情報が手に入る ・質問できる環境がある ・学習ペースを管理しやすい |

・費用がかかる | ・法律初学者 ・短期間で確実に合格したい人 ・学習のペースメーカーが欲しい人 |

結論として、法律初学者の方や、働きながら短期間での合格を目指す方にとっては、初期投資はかかりますが、予備校や通信講座を活用する方が合格への近道となる可能性が高いでしょう。

まとめ

この記事では、社会保険労務士(社労士)という資格について、その役割から具体的な仕事内容、試験の難易度、キャリアパス、将来性まで、多角的な視点から詳しく解説してきました。

最後に、本記事の要点を振り返ります。

- 社労士は、企業の「人」に関する課題を解決する専門家であり、労働・社会保険法規のプロフェッショナルです。

- 手続き代行(1号業務)や帳簿作成(2号業務)といった法律で定められた独占業務を持ち、その専門性が担保されています。

- 仕事内容は、手続き代行から、就業規則作成、人事コンサルティング(3号業務)まで幅広く、近年は労使紛争解決を担う特定社労士の役割も重要になっています。

- 働き方には安定した「勤務社労士」と、高収入も目指せる「開業社労士」という選択肢があります。

- 社労士になるには、①試験合格、②実務経験(または事務指定講習)、③連合会への登録という3つのステップが必要です。

- 社労士試験は合格率6%前後の超難関試験であり、膨大な試験範囲と「足切り」制度がその難易度を高めています。

- 難関資格である一方、社会貢献性が高く、独立開業も可能で、安定したキャリアを築きやすいという大きなメリットがあります。

- 働き方改革の推進や、AIには代替されにくいコンサルティング業務の重要性から、社労士の将来性は非常に高いと考えられます。

社労士は、法律知識を駆使して、企業の成長と働く人々の幸せの両立に貢献できる、非常にやりがいのある仕事です。その道は決して平坦ではありませんが、この記事が、社労士という魅力的な資格への理解を深め、次の一歩を踏み出すためのきっかけとなれば幸いです。