就職や転職を考えたとき、多くの人が一度は「ハローワーク」という名前を耳にするのではないでしょうか。しかし、具体的にどのようなサービスが受けられるのか、どうやって利用すればよいのか、詳しく知らない方も少なくないかもしれません。

ハローワークは、国が運営する公的な就職支援機関であり、求職者にとって非常に心強い味方です。求人情報の検索や紹介はもちろんのこと、キャリアに関する相談、応募書類の添削、面接対策、さらには無料でスキルを学べる職業訓練の案内まで、多岐にわたるサービスを無料で提供しています。

この記事では、これからハローワークを利用しようと考えている方や、サービス内容を詳しく知りたい方に向けて、ハローワークの基本から具体的な活用方法、メリット・デメリットまでを網羅的に解説します。地元での就職を目指す方、転職活動に不安を抱える方、失業保険の手続きと仕事探しを同時に進めたい方など、さまざまな状況にある求職者にとって役立つ情報が満載です。

本記事を読めば、ハローワークを最大限に活用し、自分に合った仕事を見つけるための具体的なステップが明確になるでしょう。

目次

ハローワーク(公共職業安定所)とは?

まずはじめに、ハローワークがどのような機関なのか、その基本的な役割と特徴について理解を深めましょう。民間の転職サービスとの違いを把握することで、ハローワークをより効果的に活用できるようになります。

国が運営する無料の職業紹介機関

ハローワークの正式名称は「公共職業安定所」です。その名の通り、国民の安定した雇用を促進することを目的として、厚生労働省が設置・運営する国の機関です。全国各地に拠点があり、地域に密着した雇用サービスを提供しています。

ハローワークの最大の特徴は、求職者も求人を掲載する企業も、すべてのサービスを無料で利用できる点にあります。これは、ハローワークが営利を目的とせず、国の雇用対策の一環として運営されているためです。民間の転職サイトや転職エージェントは、企業から広告掲載料や成功報酬を得ることで事業を成り立たせていますが、ハローワークは税金を財源として運営される公共サービスです。

この「無料」という点は、求職者にとっては経済的な負担なく手厚いサポートを受けられるという大きなメリットになります。一方で、採用にコストをかけられない中小企業なども求人を出しやすいため、ハローワークには大手転職サイトには掲載されていないような、地元の中小企業の求人が集まりやすいという特徴も生まれます。

その設置は「職業安定法」という法律に基づいており、その目的は単に仕事を紹介するだけでなく、労働市場における需要と供給の調整を図り、国民一人ひとりがその能力に適した職業に就くことを援助し、産業に必要な労働力を確保することで、経済および社会の発展に寄与することとされています。つまり、個人の就職支援と社会全体の安定を両立させる、非常に重要な社会的インフラとしての役割を担っているのです。

学生からシニアまで誰でも利用可能

ハローワークは、特定の層だけを対象としたサービスではありません。働く意欲のある方であれば、年齢、性別、経歴を問わず、誰でも利用することができます。

具体的には、以下のようなさまざまな状況にある方々が利用対象となります。

- 新卒・既卒の学生:学校を卒業して初めて就職活動をする方。

- 転職を希望する在職者:現在仕事に就いているが、キャリアアップや労働条件の改善を目指して転職を考えている方。

- 離職中の求職者:会社を辞めて、次の仕事を探している方。

- フリーター・パート・アルバイト:正社員としての就職を目指している方や、自身のライフスタイルに合った働き方を探している方。

- 子育て中の方:育児と仕事を両立できる職場を探している主婦・主夫の方。

- 再就職を目指すシニア層:定年退職後も、経験やスキルを活かして働きたいと考えている方。

- 障害のある方:障害の特性に配慮した職場探しや就労支援を必要としている方。

- 外国人の方:日本での就労を希望する方(専門の窓口が設置されている場合があります)。

このように、ハローワークは非常に門戸が広く、あらゆる求職者のセーフティネットとして機能しています。「自分のような経歴でも相談していいのだろうか」「まだ転職するか決めていないのに利用していいのだろうか」といった心配は無用です。キャリアに関する悩みや不安があれば、まずは気軽に相談できる場所として認識しておくと良いでしょう。

特に、初めての就職・転職で何から始めればよいかわからない方や、長年のブランクがあって再就職に不安を感じている方にとって、専門の職員に直接相談できるハローワークは、心強い第一歩となるはずです。

ハローワークでできること7選

ハローワークは、単に求人情報を閲覧できるだけの場所ではありません。求職者がスムーズに就職できるよう、多岐にわたるサービスを提供しています。ここでは、ハローワークで利用できる主なサービスを7つに分けて、それぞれ具体的に解説します。

① 求人の検索・紹介

ハローワークの最も基本的かつ中心的なサービスが、求人情報の検索と紹介です。全国のハローワークに寄せられた膨大な求人情報にアクセスできます。

探し方は主に2つあります。

一つ目は、施設内に設置された検索・登録用パソコンを利用する方法です。タッチパネル式の端末が多く、誰でも直感的に操作できるように設計されています。希望する職種、勤務地、給与、休日、雇用形態などの条件を入力することで、条件に合った求人を絞り込んで探すことができます。気になる求人が見つかれば、その場で求人票を印刷して持ち帰ることが可能です。自分のペースでじっくりと情報を吟味したい方におすすめの方法です。

二つ目は、窓口で職員に相談しながら求人を探してもらう方法です。自分の経歴やスキル、希望条件を職員に伝えることで、専門的な視点からマッチする求人を探してくれます。この方法の大きなメリットは、自分一人では見つけられなかった求人や、検索条件のキーワードからは漏れてしまうような思わぬ優良求人に出会える可能性がある点です。

また、ハローワークには、ハローワークの紹介状がなければ応募できない「窓口紹介限定求人」も存在します。これは、応募が殺到するのを防ぎたい企業や、ハローワークの職員に一次的なスクリーニングを任せたい企業が利用するケースが多く、質の高い求人が含まれていることもあります。このような求人に出会えるのは、窓口相談ならではの利点と言えるでしょう。

② 職業相談

ハローワークの価値は、求人紹介だけにとどまりません。キャリアに関するあらゆる相談に応じてもらえる「職業相談」も、非常に重要なサービスの一つです。

「自分にどんな仕事が向いているのかわからない」「これまでのキャリアをどう活かせばいいか整理できない」「将来のキャリアプランが描けない」といった、漠然とした悩みや不安を抱えている方は少なくありません。ハローワークの職員は、こうした求職者一人ひとりの話に耳を傾け、自己分析の手伝いやキャリアの棚卸しをサポートしてくれます。

相談を通じて、自分では気づかなかった強みや適性、価値観を再発見できることもあります。職員からの客観的なアドバイスは、キャリアの方向性を定める上で大きなヒントになるでしょう。

また、職業相談は求職活動の初期段階だけでなく、活動中に出てきた悩みに対しても随時利用できます。「なかなか書類選考が通らない」「面接でうまく話せない」といった具体的な課題について相談し、改善策を一緒に考えてもらうことも可能です。民間のサービスとは異なり、営利目的ではないため、急かされることなく自分のペースでじっくりと相談できるのも、ハローワークならではの安心感です。キャリアコンサルティングの資格を持つ専門の相談員が在籍している施設もあります。

③ 応募書類の添削・面接対策

就職活動において、応募書類(履歴書・職務経歴書)と面接は避けて通れない関門です。ハローワークでは、これらの選考を突破するための具体的なサポートも無料で受けることができます。

応募書類の添削では、誤字脱字のチェックはもちろんのこと、より採用担当者の目に留まるような書き方を指導してもらえます。特に、自己PRや志望動機の欄は、自分の強みや入社意欲を効果的に伝えるための重要なポイントです。職員と一緒に内容をブラッシュアップすることで、書類の完成度を格段に高めることができます。「伝わる」書類を作成するための客観的なフィードバックは、独学では得難い貴重なものです。

面接対策では、実際の面接を想定した「模擬面接」を実施してくれるハローワークが多くあります。入室から退室までのマナー、立ち居振る舞い、言葉遣いといった基本的な部分から、よく聞かれる質問への回答の仕方、効果的な自己PRの方法、企業への逆質問の準備まで、実践的なトレーニングを受けることが可能です。面接官役の職員から具体的なフィードバックをもらうことで、自分の課題を客観的に把握し、本番までに修正できます。面接への苦手意識を克服し、自信を持って本番に臨むための絶好の機会となるでしょう。

④ 職業訓練(ハロートレーニング)の相談・申込み

「未経験の分野に挑戦したいけれどスキルがない」「もっと専門的な知識を身につけてキャリアアップしたい」。そうしたニーズに応えるのが、「ハロートレーニング(公的職業訓練)」です。ハローワークでは、このハロートレーニングに関する相談から申込み手続きまでを一貫して行っています。

ハロートレーニングには、主に2つの種類があります。

- 公共職業訓練:主に雇用保険(失業保険)を受給している求職者向けの訓練です。

- 求職者支援訓練:雇用保険を受給できない求職者(フリーター、主婦、失業保険の受給が終わった方など)向けの訓練です。

学べる分野は非常に多岐にわたり、事務(パソコンスキル、簿記)、IT・Web(プログラミング、Webデザイン)、クリエイティブ(DTP、CAD)、介護・医療(介護職員初任者研修、医療事務)、製造・技術系(電気工事、溶接)など、地域の産業ニーズに応じたさまざまなコースが用意されています。

最大の魅力は、受講料が原則無料であることです(ただし、テキスト代や資格試験の受験料などは自己負担となる場合があります)。経済的な負担を抑えながら、再就職に直結する専門的なスキルや知識を習得できる、またとない機会です。

ハローワークの窓口では、どのようなコースがあるのか、自分に合ったコースはどれかといった相談に応じてもらえるほか、選考(面接や筆記試験)に向けたアドバイスも受けられます。キャリアチェンジやスキルアップを目指す求職者にとって、ハロートレーニングは極めて価値の高い制度です。

⑤ 雇用保険(失業保険)の手続き

ハローワークは、仕事を探す場所であると同時に、失業した際の生活を支える「雇用保険(いわゆる失業保険)」の手続きを行う唯一の窓口でもあります。正式には「雇用保険の基本手当」と言い、離職して次の仕事に就くまでの間の生活を安定させ、求職活動に専念できるようにすることを目的とした制度です。

手続きの流れは以下のようになります。

- 離職:勤務していた会社から「離職票」を受け取ります。

- 求職申込みと受給資格の決定:居住地を管轄するハローワークに行き、求職の申込みをした上で、離職票などを提出し、基本手当の受給資格があるかどうかの決定を受けます。

- 雇用保険受給者初回説明会への参加:受給に関する重要事項の説明を受けます。

- 失業の認定:原則として4週間に1度、ハローワークへ行き、「失業認定申告書」を提出して、失業状態にあることの認定を受けます。この際、求職活動の実績報告が必要です。

- 受給:失業の認定を受けると、指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれます。

このように、失業保険の受給には定期的なハローワークへの来所と求職活動が必須となります。そのため、生活の保障となる手続きと、再就職に向けた仕事探しを同じ場所でワンストップで行える点は、求職者にとって大きな利便性と言えるでしょう。

⑥ 就職関連セミナー・イベントへの参加

ハローワークでは、求職者のスキルアップや就職活動を支援するため、さまざまなテーマのセミナーやイベントを定期的に開催しています。これらの多くも無料で参加可能です。

開催されるセミナーの内容は多岐にわたります。

- 応募書類対策セミナー:履歴書・職務経歴書の効果的な書き方を学ぶ。

- 面接対策セミナー:面接のマナーや成功のポイントを学ぶ。

- 自己分析セミナー:自分の強みや適性を理解し、キャリアの方向性を考える。

- ビジネスマナー講座:社会人としての基本的なマナーを再確認する。

- 業界研究セミナー:特定の業界の動向や仕事内容について理解を深める。

これらのセミナーに参加することで、就職活動に必要な知識やノウハウを体系的に学ぶことができます。また、同じように就職を目指す仲間と出会うことで、モチベーションの維持にも繋がるでしょう。

さらに、複数の企業の人事担当者と直接話ができる「合同就職面接会」や「企業説明会」といったイベントも頻繁に開催されています。一度に多くの企業情報を収集でき、その場で面接を受けられることもあるため、効率的に就職活動を進めたい方にとっては絶好の機会です。開催情報は、ハローワーク内の掲示板や公式サイトで確認できます。

⑦ 専門の相談窓口の利用

全国のハローワークの中には、一般的な窓口とは別に、特定の対象者に特化した専門的なサポートを提供する窓口が設置されています。自分の状況に合った窓口を利用することで、よりきめ細やかで効果的な支援を受けることが可能です。

わかものハローワーク

概ね35歳未満の若年層を対象とした専門窓口です。正社員経験が少ない、または全くない方々の正社員就職を強力にサポートすることを目的としています。特徴としては、担当者制によるマンツーマンの支援、若者向けの求人情報の提供、就職活動に役立つ各種セミナーの開催、職業適性診断ツールの利用、応募書類の添削や模擬面接など、一人ひとりの状況に合わせた丁寧なサポートが挙げられます。初めての就職活動で不安が多い方や、フリーターから正社員を目指す方にとって、非常に頼りになる存在です。

マザーズハローワーク

子育てをしながら仕事を探している方を主な対象とした専門窓口です(名称に「マザー」とありますが、父親や祖父母など、子育て中のすべての方が利用できます)。最大の特徴は、求職者が安心して相談に集中できる環境が整えられている点です。多くの施設にはキッズスペースが併設されており、子ども連れでも気軽に訪れることができます。

サポート内容も子育て中の求職者のニーズに特化しており、仕事と育児の両立に関する相談、扶養範囲内での働き方や保育所の情報提供、短時間勤務や在宅勤務といった柔軟な働き方が可能な求人の紹介などを重点的に行っています。

新卒応援ハローワーク

大学院、大学、短大、高専、専修学校などの卒業予定者、および卒業後おおむね3年以内の既卒者を対象とした専門窓口です。新卒の就職活動に精通した「就職支援ナビゲーター」が、エントリーシートの作成支援、自己PRのブラッシュアップ、個別相談、求人紹介などを一貫してサポートします。臨床心理士によるカウンセリングを受けられる施設もあり、就職活動における心理的な悩みにも対応しています。卒業後も継続して利用できるため、既卒者にとっても心強い支援拠点となります。

ハローワークの利用がおすすめな人

多岐にわたるサービスを提供するハローワークですが、特にどのようなニーズを持つ人にとって利用価値が高いのでしょうか。ここでは、ハローワークの利用が特におすすめな人のタイプを5つご紹介します。

地元の中小企業で働きたい人

「転勤なく、慣れ親しんだ地元で長く働きたい」「地域に貢献できる仕事がしたい」と考えている方にとって、ハローワークは最適なパートナーとなり得ます。

ハローワークの大きな特徴として、その地域に根差した中小企業の求人が非常に豊富な点が挙げられます。これは、ハローワークが無料で求人を掲載できるため、大手転職サイトに高額な広告費を支払うのが難しい地元の中小企業にとって、主要な採用チャネルとなっているからです。

大手転職サイトでは見つけられないような、隠れた優良企業やニッチな分野で高い技術力を持つ企業の求人に出会える可能性も十分にあります。地域経済の担い手である中小企業は、アットホームな雰囲気であったり、一人ひとりの裁量が大きかったりと、大企業にはない魅力を持つ場合も少なくありません。地域密着型の求人情報が集まるプラットフォームとして、ハローワークは地元志向の求職者にとって欠かせない存在です。

Uターン・Iターン転職をしたい人

生まれ育った故郷に戻って働く「Uターン転職」や、都市部から地方へ移住して働く「Iターン転職」を考えている方にも、ハローワークの活用は非常におすすめです。

全国のハローワークはネットワークで結ばれており、ハローワークインターネットサービスを使えば、現在住んでいる場所から全国どこの求人でも検索することができます。 例えば、東京に住みながら北海道の求人を探し、求人票を印刷して地元のハローワークに持っていき、相談するといった使い方が可能です。

窓口の職員にUターン・Iターン希望であることを伝えれば、現地の雇用情勢や生活に関する情報を提供してもらえたり、移住支援制度について教えてもらえたりすることもあります。一部の自治体では、ハローワークと連携してUターン・Iターン希望者向けの相談会やセミナーを都市部で開催しているケースもあります。遠隔地の就職活動における情報収集の拠点として、ハローワークは重要な役割を果たします。

転職活動の進め方に不安がある人

「初めての転職で、何から手をつければいいかわからない」「離職期間が長くて、社会復帰に自信がない」「自分の経歴で通用するのか不安だ」。こうした悩みを抱える方にとって、ハローワークの対面サポートは大きな安心材料となります。

Webサービスが主流の現代において、専門の職員と顔を合わせて直接相談できるという点は、ハローワークの揺るぎない強みです。機械的なマッチングではなく、求職者の表情や言葉のニュアンスを汲み取りながら、親身に相談に乗ってくれます。

キャリアの棚卸しから自己分析、求人選び、応募書類の作成、面接対策まで、就職活動のプロセスを一貫してサポートしてもらえるため、一人で悩みを抱え込む必要がありません。特に、営利目的ではない公共サービスであるため、自分のペースでじっくりと納得いくまで相談できるのが魅力です。転職活動の進め方に迷ったり、立ち止まってしまったりしたときに、いつでも頼れる相談相手がいるという事実は、精神的な支えとなるでしょう。

無料で専門スキルを身につけたい人

現在のスキルに不安があったり、未経験の職種へキャリアチェンジを考えていたりする方にとって、ハローワークが窓口となる「ハロートレーニング(公的職業訓練)」は非常に価値の高い選択肢です。

通常、専門学校やスクールでプログラミング、Webデザイン、介護、医療事務などの専門スキルを学ぼうとすると、数十万円単位の費用がかかることも珍しくありません。しかし、ハロートレーニングを利用すれば、原則無料(テキスト代などは自己負担)で、数ヶ月間にわたる本格的な訓練を受けることができます。

これは、新しいキャリアへの扉を開くための大きなチャンスです。例えば、「事務職の経験しかないが、Webデザイナーに転身したい」「接客業から、安定した医療事務の仕事に就きたい」といった希望を、経済的な負担を最小限に抑えながら実現できる可能性があります。スキルを身につけ、自信を持って新しい分野に挑戦したいと考えるすべての人に、ハローワークでの職業訓練相談をおすすめします。

失業保険の手続きと仕事探しを同時に進めたい人

会社を離職した方にとって、ハローワークは避けて通れない場所です。なぜなら、失業中の生活を支える雇用保険(失業保険)の手続きは、ハローワークでしか行えないからです。

雇用保険の基本手当を受給するためには、求職の申込みを行い、原則として4週間に1度の「失業認定日」にハローワークへ出向いて、求職活動の実績を報告し、失業状態にあることの認定を受ける必要があります。

つまり、失業中の人は必然的にハローワークへ通うことになります。であれば、その機会を最大限に活用し、失業保険の手続きと本格的な仕事探しを並行して進めるのが最も効率的です。失業認定で来所したついでに、窓口で職業相談をしたり、新しい求人を検索したり、セミナーの情報をチェックしたりすることができます。手続きと就職支援という2つの重要な機能をワンストップで提供しているハローワークは、離職中の求職者にとって、まさに活動の中心拠点となる機関なのです。

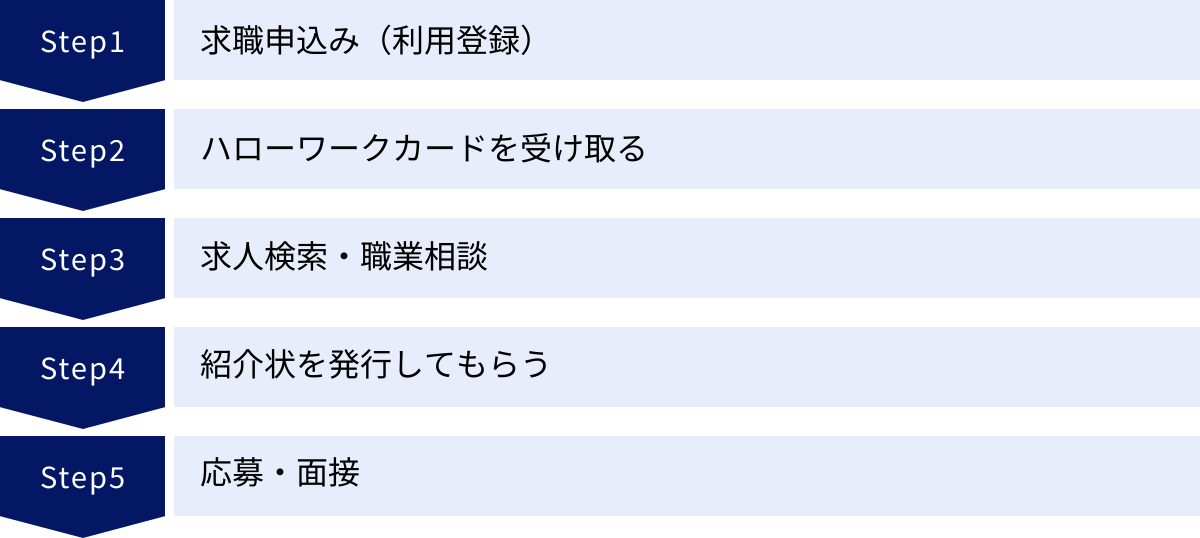

初めての方向け|ハローワークの利用方法5ステップ

ハローワークを利用するのが初めてという方でも、心配は無用です。ここでは、求職申込みから応募・面接までの一連の流れを、5つのステップに分けて分かりやすく解説します。

① 求職申込み(利用登録)

ハローワークの各種サービスを利用するためには、まず「求職申告」を行い、利用登録を済ませる必要があります。この手続きは、ハローワークの窓口で行う方法と、事前にオンラインで済ませておく方法の2つがあります。

窓口で登録する

最も基本的な方法が、直接ハローワークの窓口へ行って登録手続きを行う方法です。施設内にある「求職申込書」という用紙に、氏名・住所・連絡先といった基本情報に加え、これまでの職務経歴、希望する仕事の条件(職種、給与、勤務地、休日など)を記入して提出します。

その場で職員に不明点を確認しながら記入できるため、初めての方でも安心です。もし、これまでの職歴をまとめた職務経歴書などがあれば、持参するとスムーズに記入できます。施設によっては、申込書を手書きする代わりに、備え付けのパソコンで入力する場合もあります。

自宅のパソコンやスマホからオンライン登録する

「ハローワークインターネットサービス」を利用すれば、自宅のパソコンやスマートフォンから事前に求職情報を「仮登録」しておくことができます。 画面の指示に従って必要な情報を入力しておくと、仮登録完了後に番号が発行されます。

この方法のメリットは、ハローワークの窓口での手続き時間を大幅に短縮できる点です。窓口では、仮登録した旨と発行された番号を伝えるだけで、職員が内容を確認し、簡単なヒアリングを経て本登録が完了します。日中忙しい方や、事前にじっくり考えて入力したい方におすすめの方法です。ただし、この仮登録だけではサービスは利用できず、最終的には必ずハローワークの窓口で本登録手続きを完了させる必要がある点に注意してください。

② ハローワークカードを受け取る

求職申込み(本登録)が完了すると、その場で「ハローワークカード」が発行されます。これは、あなたの利用者カードのようなもので、名前と「求職番号」が記載されています。

この求職番号は、今後ハローワークのサービスを利用する際に必ず必要となります。例えば、窓口で職業相談をする際や、求人に応募するために紹介状を発行してもらう際に、このカードを提示します。施設内のパソコンで求人検索をする際にも、ログインのために求職番号の入力が必要な場合があります。

ハローワークカードは、来所の際には必ず持参するようにしましょう。もし紛失してしまった場合は、窓口で再発行が可能です。

③ 求人検索・職業相談

ハローワークカードを受け取ったら、いよいよ本格的な求職活動のスタートです。主な活動は「求人検索」と「職業相談」になります。

施設内のパソコンで検索する

施設内には、誰でも自由に利用できる求人検索用のパソコンが多数設置されています。前述の通り、希望条件を入力して求人を探し、気に入ったものがあれば求人票を印刷します。印刷した求人票は持ち帰ってじっくり検討することも、そのまま窓口に持っていって相談することもできます。まずはどのような求人があるのか、市場の動向を知るためにも積極的に利用してみましょう。

窓口で相談しながら探す

より自分に合った求人を見つけたい場合や、キャリアに関するアドバイスが欲しい場合は、総合受付で番号札を取り、窓口で相談するのがおすすめです。ハローワークカードを提示し、担当の職員に自分の希望や状況を伝えます。

職員は、あなたの経歴や希望をヒアリングした上で、専門的な視点から求人を探してくれます。 時には、自分では思いもよらなかった職種や企業を提案してくれることもあります。また、応募書類の書き方や面接のことで悩んでいれば、その場でアドバイスをもらうことも可能です。

④ 紹介状を発行してもらう

応募したい求人が見つかったら、次のステップは「紹介状」の発行です。ハローワークを通じて企業に応募する場合、この紹介状が原則として必要になります。

紹介状を発行してもらうには、応募したい企業の求人票を持って窓口へ行きます。職員がその企業に電話などで連絡を取り、募集がまだ続いているか、応募資格を満たしているかなどを確認してくれます。問題がなければ、その場で「紹介状」が発行されます。

この紹介状は、あなたがハローワークを通じて正式に応募することを示す公的な推薦状のようなものです。応募の際には、履歴書や職務経歴書と一緒に企業へ提出します。紹介状があることで、企業側もハローワークが介在している応募者として認識するため、丁寧な対応が期待できる場合があります。

⑤ 応募・面接

紹介状を受け取ったら、いよいよ企業への応募です。紹介状、履歴書、職務経歴書といった応募書類一式を、企業の指示に従って郵送または持参します。

書類選考に通過すると、企業から面接日程の連絡が入ります。面接対策で不安なことがあれば、再度ハローワークで模擬面接などのサポートを受けることもできます。

面接が終わり、採用・不採用の結果が出たら、その結果を必ずハローワークに報告しましょう。これは、ハローワークが求人企業の採用状況を正確に把握し、他の求職者への適切な情報提供や紹介に役立てるために非常に重要です。また、採用が決まった場合、雇用保険の受給者は受給停止の手続きや、条件によっては「再就職手当」の申請を行う必要があります。

ハローワークを利用する際の持ち物

ハローワークへ行く目的によって、必要な持ち物は異なります。事前に準備しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。ここでは、目的別に必要な持ち物を整理してご紹介します。

| 目的 | 必要な持ち物 | 補足 |

|---|---|---|

| 初めての利用(求職申込み) | ・筆記用具 ・職務経歴がわかるメモなど |

必須ではありませんが、あると手続きがスムーズです。オンライン仮登録済みの場合は仮登録番号の控えも持参しましょう。 |

| 雇用保険(失業保険)の手続き | ・雇用保険被保険者離職票(-1、-2) ・個人番号確認書類 ・身元確認書類 ・証明写真(2枚) ・印鑑 ・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード |

これらは全て必須です。 詳細は必ず事前に管轄のハローワーク公式サイトで確認してください。 |

| 職業相談・求人紹介 | ・ハローワークカード ・筆記用具、メモ帳 ・(任意)履歴書・職務経歴書 |

ハローワークカードは必須です。 応募書類は、添削を希望する場合や、相談をより具体的に進めたい場合に持参すると効果的です。 |

初めて利用する場合(求職申込み)

初めてハローワークを訪れ、求職申込みを行うだけであれば、基本的には手ぶらでも手続きは可能です。申込書や筆記用具はハローワークに備え付けられています。

ただし、職務経歴などを正確に記入するために、これまでの職歴や取得資格などをまとめたメモや、既存の職務経歴書などを持参すると、スムーズに手続きを進めることができます。また、ハローワークインターネットサービスで事前に仮登録を済ませた場合は、発行された仮登録番号の控えを忘れずに持って行きましょう。

雇用保険の手続きをする場合

雇用保険(失業保険)の受給手続きを行う場合は、法律で定められた複数の書類が必要となり、一つでも欠けると手続きができません。事前に必ず確認し、忘れ物がないようにしましょう。

- 雇用保険被保険者離職票(-1、-2):退職した会社から交付される最も重要な書類です。

- 個人番号確認書類:マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票のいずれか1点。

- 身元(実在)確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きのものは1点。これらがない場合は、公的医療保険の被保険者証(健康保険証)、年金手帳、児童扶養手当証書などのうち、異なる2点が必要です。

- 証明写真2枚:最近撮影した、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cmのもの。

- 印鑑:スタンプ印(シャチハタなど)は不可。認印で問題ありません。

- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード:失業手当の振込先口座を確認するために必要です。

これらの必要書類は非常に重要ですので、必ずご自身の状況に合わせて、管轄のハローワークの公式サイトで最新の情報を確認してください。(参照:ハローワークインターネットサービス)

職業相談や求人紹介を受ける場合

2回目以降の来所で、職業相談や求人紹介、セミナー参加などのサービスを利用する場合は、以下のものを持参しましょう。

- ハローワークカード:あなたの登録情報にアクセスするために必須です。絶対に忘れないようにしましょう。

- 筆記用具、メモ帳:職員からのアドバイスや、気になった求人情報、セミナーの日程などを書き留めるために役立ちます。

- 作成済みの履歴書・職務経歴書(任意):応募書類の添削を希望する場合はもちろん、持参すれば職業相談の際に職員があなたの経歴やスキルをより深く理解でき、的確なアドバイスや求人紹介に繋がります。

服装については特に規定はありませんが、企業への応募や面接練習をその場で行う可能性も考え、清潔感のあるビジネスカジュアル程度の服装で行くと安心です。

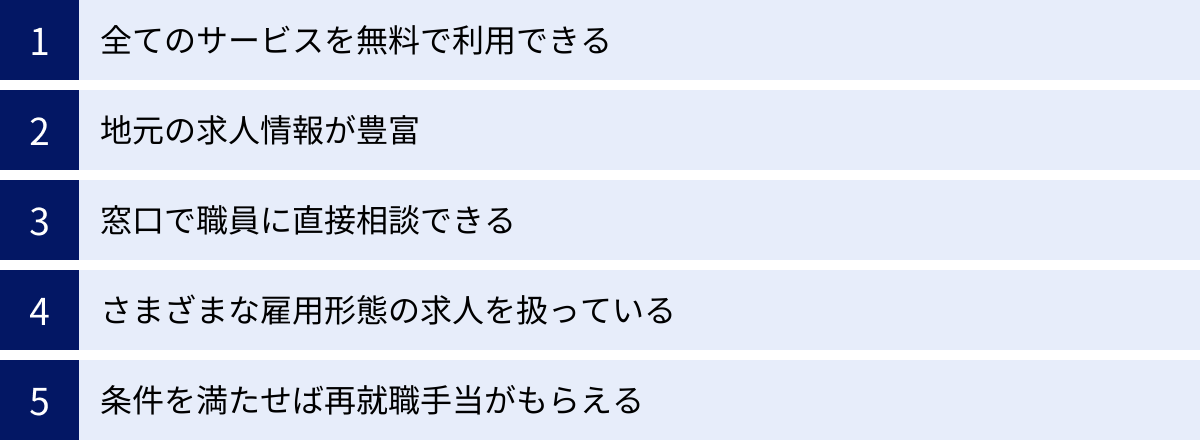

ハローワークを利用するメリット

ハローワークには、民間の転職サービスにはない独自のメリットが数多く存在します。これらの利点を最大限に活かすことで、就職・転職活動を有利に進めることができます。

全てのサービスを無料で利用できる

ハローワークを利用する最大のメリットは、何と言っても提供されるすべてのサービスが完全に無料であることです。求人情報の検索・紹介から、専門の職員によるキャリアカウンセリング、応募書類の添削、模擬面接、さらには就職に役立つ各種セミナーへの参加まで、一切費用はかかりません。

民間のサービスでは、キャリア相談やセミナーが有料であるケースも少なくありません。経済的に余裕がない求職者にとって、金銭的な負担を気にすることなく、質の高い就職支援を繰り返し受けられる点は、非常に大きな魅力です。特に、長期間にわたる転職活動では、この「無料」というメリットが精神的な支えにもなります。

地元の求人情報が豊富

ハローワークは全国各地に設置された地域密着型の機関であるため、地元の求人情報、特に中小企業の求人が豊富に集まっています。 大手の転職サイトは全国規模の大企業や都市部の求人が中心になりがちですが、ハローワークでは「地元で働きたい」というニーズに応える求人を見つけやすいのが特徴です。

無料で求人を掲載できるため、採用コストを抑えたい地元の中小企業や、地域に根差した優良企業が積極的に利用しています。そのため、他の求人媒体には掲載されていない、ハローワークならではの独占求人に出会える可能性も十分にあります。転勤の心配なく、住み慣れた地域で腰を据えて働きたいと考えている方にとって、ハローワークは情報の宝庫と言えるでしょう。

窓口で職員に直接相談できる

インターネットでの情報収集や応募が主流となる中で、顔を合わせて直接、専門の職員に相談できるという点は、ハローワークの大きな強みです。Webサイトのフォームに入力するだけでは伝えきれない、自分の経歴の細かなニュアンスやキャリアに対する想い、抱えている不安などを直接言葉で伝えることができます。

職員は、あなたの話をじっくりと聞き、人柄や潜在的な能力までを考慮した上で、的確なアドバイスや求人紹介をしてくれます。特に、転職活動に不安を感じている方や、自分のキャリアの方向性に迷っている方にとって、対面での温かみのあるコミュニケーションは、大きな安心感と次の一歩を踏み出す勇気を与えてくれるでしょう。オンラインでは得られない、人と人との繋がりを通じたサポートは、ハローワークならではの価値です。

さまざまな雇用形態の求人を扱っている

ハローワークが扱う求人は、正社員に限りません。契約社員、派遣社員、パートタイム、アルバイトなど、非常に幅広い雇用形態の求人が揃っています。

これにより、求職者一人ひとりのライフスタイルや希望に応じた柔軟な仕事探しが可能です。例えば、「子育てと両立するために短時間勤務の仕事を探したい」「定年後、無理のない範囲で働きたい」「まずはパートから始めて、いずれは正社員を目指したい」といった、多様なニーズに対応できます。フルタイム勤務だけでなく、さまざまな働き方の選択肢を検討したい方にとって、ハローワークは非常に有用なプラットフォームです。

条件を満たせば再就職手当がもらえる

これは雇用保険(失業保険)を受給している方が対象となりますが、非常に大きなメリットの一つです。「再就職手当」とは、失業手当の受給資格がある方が、所定給付日数を一定以上残して早期に安定した職業に就いた場合に支給されるお祝い金のような制度です。

支給を受けるためには、「失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること」や「1年を超えて勤務することが確実であると認められること」などの要件を満たす必要があります。支給額は、残りの支給日数に応じて計算され、まとまった金額になることも少なくありません。

この制度は、求職者の早期再就職を促進するためのインセンティブとして機能しており、就職活動へのモチベーションを高める大きな要因となります。ハローワークで求職活動を行うことで、こうした手当に関する情報や手続きもスムーズに行うことができます。(参照:ハローワークインターネットサービス)

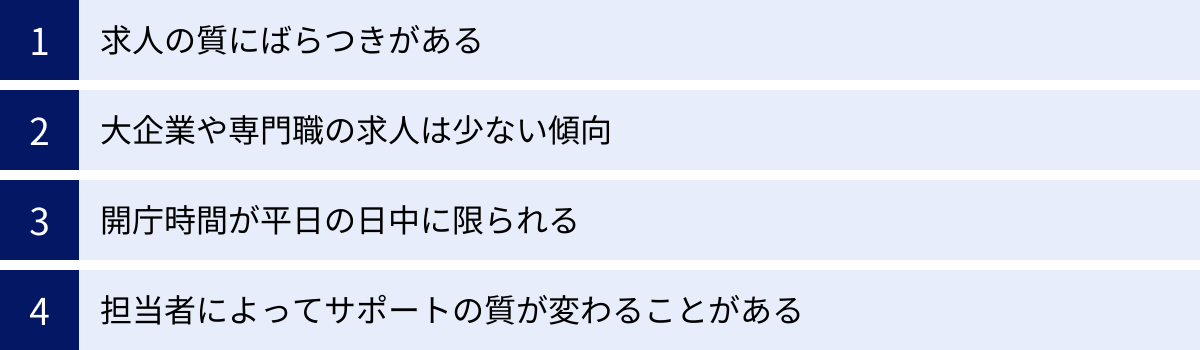

ハローワークを利用するデメリット

多くのメリットがある一方で、ハローワークを利用する際には知っておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることで、より賢くハローワークを活用できます。

求人の質にばらつきがある

ハローワークは企業が無料で求人を掲載できるため、採用意欲のある多くの企業が集まるというメリットがあります。しかし、その裏返しとして、掲載されている求人の質にばらつきがあるというデメリットも指摘されます。

審査基準はあるものの、民間の有料求人サイトに比べて掲載のハードルが低いため、中には労働条件が良くない企業や、常に人手不足で離職率が高い、いわゆる「ブラック企業」と呼ばれるような企業の求人が紛れ込んでいる可能性もゼロではありません。

そのため、ハローワークで見つけた求人に応募する際は、鵜呑みにせず、自分自身で企業情報をリサーチすることが重要です。企業の公式サイトを確認したり、企業の評判や口コミをインターネットで調べたりするなど、多角的な視点からその企業を評価する一手間を惜しまないようにしましょう。

大企業や専門職の求人は少ない傾向

ハローワークの求人は地域密着型の中小企業が中心であるため、全国規模の大企業や外資系企業、またITエンジニアやコンサルタントといった高度な専門職の求人は、民間の転職サービスに比べて少ない傾向にあります。

これは、大手企業や専門職の採用に強い企業は、採用に十分な予算を持っており、自社の採用サイトや、特定のターゲット層にアプローチしやすい民間の転職エージェントなどを主戦場としているためです。

したがって、これらの職種や企業を第一に希望している場合は、ハローワークだけに頼るのではなく、民間の転職サイトや転職エージェントを併用することが、希望のキャリアを実現するための賢明な戦略と言えます。それぞれのサービスの強みを理解し、組み合わせて活用することが成功の鍵です。

開庁時間が平日の日中に限られる

ハローワークの基本的な開庁時間は、多くの施設で平日の午前8時30分から午後5時15分までとなっています。(参照:厚生労働省 各都道府県労働局のウェブサイト)これは、公的な機関であるため、一般的な役所と同じ業務時間に準じているためです。

この開庁時間は、現在在職中で転職活動をしている方にとっては、大きな制約となります。窓口で相談したり、紹介状を発行してもらったりするためには、平日に有給休暇を取得するか、仕事を休む必要があります。

一部の施設では、利便性を高めるために夜間や土曜日に開庁している場合もありますが、全国的に見ればまだ限定的です。このデメリットを補うためには、後述する「ハローワークインターネットサービス」を積極的に活用し、求人検索などをオンラインで行うことが有効な対策となります。

担当者によってサポートの質が変わることがある

ハローワークの職員による対面でのサポートは大きなメリットですが、一方で担当者個人のスキルや経験、相性によって、受けられるサポートの質に差が生じてしまう可能性も否定できません。

非常に親身になって具体的なアドバイスをくれる情熱的な職員もいれば、マニュアル通りの事務的な対応に終始する職員もいるかもしれません。これは、多くの人が関わる人的サービスにおいて、ある程度避けられない側面でもあります。

もし、相談した担当者との相性が良くない、あるいは期待したサポートが得られないと感じた場合は、遠慮する必要はありません。受付で事情を説明し、別の担当者に代わってもらうようお願いすることも可能です。自分に合ったサポートを得るために、受け身にならず、主体的に行動することも大切です。

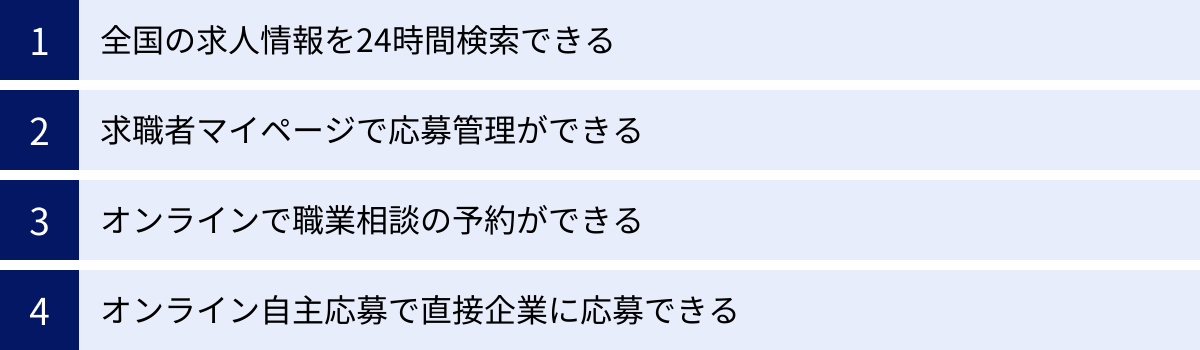

ハローワークインターネットサービスでできること

ハローワークは施設に行かないと利用できないと思われがちですが、オンラインで利用できる「ハローワークインターネットサービス」も非常に充実しています。特に、在職中の方や日中忙しい方にとって、このオンラインサービスは強力な味方となります。

全国の求人情報を24時間検索できる

ハローワークインターネットサービスの最大の利点は、時間や場所を問わず、24時間365日、全国のハローワークに登録されている求人情報を検索できることです。深夜や早朝、休日に自宅のパソコンやスマートフォンから、自分のペースでじっくりと仕事を探すことができます。

検索機能も充実しており、職種や勤務地といった基本的な条件だけでなく、「未経験者歓迎」「土日祝休み」「在宅勤務可」といった、こだわりの条件で絞り込むことも可能です。ハローワークの施設内にあるパソコンで閲覧できる情報と、基本的には同じ情報にアクセスできるため、情報収集の大部分をオンラインで完結させることができます。

求職者マイページで応募管理ができる

オンラインで求職申込み(オンライン登録)を行うと、「求職者マイページ」を開設することができます。これは、あなたのオンライン上の活動拠点となる非常に便利な機能です。

マイページでは、以下のようなことができます。

- 希望条件の保存:検索条件を保存しておけば、ワンクリックでいつでも最新の求人情報を呼び出せます。

- お気に入り求人の管理:検索して気になった求人をリストとして保存し、後から比較検討できます。

- 応募状況の管理:応募した求人の進捗状況(選考中、結果待ちなど)を一覧で管理できます。

- ハローワークからのおすすめ求人の閲覧:あなたの希望条件や活動状況に基づいて、ハローワーク側からおすすめの求人が届くこともあります。

これらの機能を活用することで、複数の応募先を効率的に管理し、計画的な就職活動を進めることが可能になります。

オンラインで職業相談の予約ができる

「窓口で相談したいけれど、待ち時間が長そう…」という懸念を解消してくれるのが、オンラインでの相談予約機能です。求職者マイページを通じて、来所して対面で相談するための日時を事前に予約することができます。

予約をしておくことで、当日は指定の時間に行けば待つことなくスムーズに相談を開始できるため、時間を有効に使えます。在職中の方などが限られた時間でハローワークを利用する際に、特に便利な機能です。

一部のハローワークでは、来所不要のオンライン(ビデオ通話など)での職業相談も試行的に導入されています。

オンライン自主応募で直接企業に応募できる

ハローワークインターネットサービスの中でも比較的新しい機能が「オンライン自主応募」です。これは、求職者マイページに登録している求職者が、一部の対象求人に対して、ハローワークの紹介状なしでマイページから直接応募できるというものです。

これにより、応募したい求人を見つけてから実際に応募するまでの時間と手間を大幅に削減でき、よりスピーピーディーな就職活動が可能になります。企業側もオンラインで直接応募を受け付けることで、採用活動の効率化を図っています。

ただし、全ての求人がオンライン自主応募の対象となっているわけではありません。 従来通り、ハローワークの窓口で紹介状の発行が必要な求人も多数存在します。求人票に「オンライン自主応募可」の表示があるかどうかを確認する必要があります。この機能の登場により、ハローワークの利便性はさらに向上したと言えるでしょう。

ハローワークと民間の転職サービスの違い

就職・転職活動を行う上で、ハローワークの他に「転職サイト」や「転職エージェント」といった民間のサービスも有力な選択肢となります。それぞれの特徴を正しく理解し、自分に合ったサービスを使い分けることが成功への近道です。

| サービス種別 | 運営主体 | 目的 | 料金(求職者) | 主な求人 | サポート内容 |

|---|---|---|---|---|---|

| ハローワーク | 国 | 公共サービス | 無料 | 地元中小企業 | 職業相談、書類添削、面接対策、職業訓練など総合的 |

| 転職サイト | 民間企業 | 営利 | 無料 | 大手、ベンチャーなど幅広い | 自己応募が基本。スカウト機能など |

| 転職エージェント | 民間企業 | 営利 | 無料 | 非公開求人、専門職など | 専任アドバイザーによる個別サポート、条件交渉など |

ハローワーク

- 運営・目的:国(厚生労働省)が運営する公共サービスであり、国民の雇用安定が目的です。

- 求人の特徴:地域に根差した中小企業の求人が豊富です。無料で掲載できるため、求人の質にはばらつきが見られることもあります。

- サポート:求人紹介だけでなく、職業相談、書類添削、面接対策、職業訓練の斡旋など、就職に関するあらゆるサポートを総合的に提供します。セーフティネットとしての役割が強いのが特徴です。

転職サイト

- 運営・目的:リクルートやマイナビといった民間企業が運営する営利サービスです。企業の広告掲載料が主な収益源です。

- 求人の特徴:大手企業からベンチャー企業まで、非常に幅広い業種・職種の求人が大量に掲載されています。求職者が自ら情報を検索し、直接企業に応募する「自己応募型」が基本です。

- サポート:基本的には情報提供がメインで、手厚い個別サポートはありません。サイトによっては、経歴を登録しておくと企業からアプローチがある「スカウト機能」などを備えています。自分のペースで大量の情報の中から仕事を探したい人に向いています。

転職エージェント

- 運営・目的:こちらも民間企業が運営する営利サービスですが、収益モデルが異なります。企業に人材を紹介し、その人が入社した場合に、年収の一定割合を「成功報酬」として受け取ります。

- 求人の特徴:一般には公開されていない「非公開求人」を多数保有しているのが特徴です。特に、経営層に近いポジションや、専門性の高い職種の求人に強い傾向があります。

- サポート:専任のキャリアアドバイザー(またはキャリアコンサルタント)が担当につき、マンツーマンで手厚いサポートを提供します。キャリア相談から求人紹介、面接日程の調整、給与などの条件交渉まで、転職活動の全般を代行・支援してくれます。ハイクラス転職や専門職への転職を目指す場合に特に有効です。

結論として、どのサービスが一番優れているというわけではありません。 それぞれに強みと弱みがあるため、自分の状況や目的に合わせてこれらのサービスを賢く併用するのが最も効果的な戦略です。例えば、「ハローワークで地元の安定した求人を探しつつ、職業相談でキャリアの軸を固め、転職サイトで業界全体の動向を掴み、転職エージェントで専門性を活かせる非公開求人を紹介してもらう」といった使い分けが理想的です。

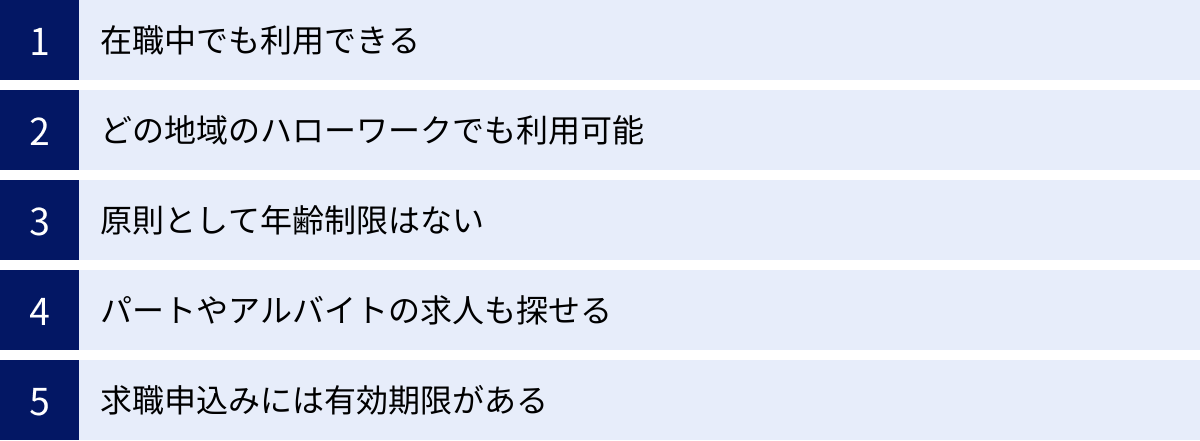

ハローワークに関するよくある質問

最後に、ハローワークの利用に関して多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。

在職中でも利用できますか?

はい、在職中の方でも問題なく利用できます。 現在の仕事よりも良い条件の職場を探したい、キャリアアップを目指したいといった理由で、多くの方が在職中にハローワークを利用して転職活動を行っています。求人情報の検索や職業相談など、離職中の方と同様のサービスを受けることが可能です。

ただし、デメリットの項でも触れた通り、ハローワークの開庁時間は平日の日中が基本です。そのため、窓口での相談などを希望する場合は、有給休暇などを利用して時間を確保する必要があります。まずは「ハローワークインターネットサービス」を活用して、情報収集から始めるのがおすすめです。

どの地域のハローワークに行けばいいですか?

求職の申込みや職業相談、求人紹介といったサービスは、全国どこのハローワークでも利用できます。 住民票がある地域や現住所に関わらず、ご自身の通勤経路にあるハローワークや、最もアクセスしやすい場所のハローワークを選んで利用して構いません。

ただし、一点注意が必要なのは雇用保険(失業保険)の手続きです。これについては、原則としてご自身の居住地を管轄するハローワークで行う必要があります。手続きの際には、事前に管轄のハローワークがどこになるかを確認しておきましょう。

利用に年齢制限はありますか?

原則として、ハローワークの利用に年齢制限はありません。 働く意欲と能力のある方であれば、学生からシニア世代まで、どなたでも利用対象となります。

実際には、より効果的なサポートを提供するために、年齢層に応じた専門窓口が設置されています。例えば、若年層向けの「わかものハローワーク」、新卒・既卒者向けの「新卒応援ハローワーク」、そして各ハローワークには高齢者求職者向けの相談窓口も用意されています。ご自身の年齢や状況に合わせて、これらの専門窓口を活用するのも良いでしょう。

パートやアルバイトの求人も探せますか?

はい、探せます。 ハローワークは正社員の求人だけでなく、パートタイム、アルバイト、契約社員、派遣社員といった、あらゆる雇用形態の求人を取り扱っています。

施設内の求人検索機やハローワークインターネットサービスで、希望の雇用形態にチェックを入れて検索することで、条件に合った求人を簡単に見つけることができます。「扶養の範囲内で働きたい」「週3日だけ働きたい」といった、個別の事情に応じた仕事探しにも対応しています。

登録の有効期限はありますか?

はい、求職申込みには有効期限が定められています。 ハローワークに求職申込みを行った場合、その有効期間は「申込みを受理した日の属する月の、翌々月の末日まで」となります。

例えば、4月10日に求職申込みをした場合、その有効期限は6月30日までです。有効期間が過ぎると、登録情報は自動的に失効し、ハローワークカードも利用できなくなります。

引き続きハローワークのサービス利用を希望する場合は、有効期間内に窓口で更新手続きを行うか、期限が切れた後に再度、求職申込みを行う必要があります。継続的に活動する場合は、有効期限を忘れないように注意しましょう。(参照:ハローワークインターネットサービス)