現代は「人生100年時代」といわれ、私たちの働き方やキャリアに対する考え方は大きな変革期を迎えています。終身雇用制度が当たり前ではなくなり、転職や副業、フリーランス、起業など、多様な選択肢の中から自らのキャリアを主体的にデザインしていくことが求められるようになりました。

しかし、無数の選択肢を前に「自分は本当に何をしたいのか」「どんな仕事が向いているのか」「今の会社で働き続けて良いのだろうか」といった悩みを抱える人は少なくありません。

このような個人のキャリアに関する悩みに寄り添い、専門的な知識とスキルを用いて、その人らしいキャリア形成を支援する専門家が「キャリアコンサルタント」です。

この記事では、キャリアコンサルタントという仕事に興味を持つ方、資格取得を目指している方、あるいは自身のキャリアに悩んで相談を検討している方に向けて、その定義や仕事内容、関連資格との違い、資格取得の方法、将来性まで、あらゆる情報を網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、キャリアコンサルタントが現代社会で果たす役割の重要性と、その専門性の高さを深く理解できるでしょう。

目次

キャリアコンサルタントとは

まず、キャリアコンサルタントがどのような専門家なのか、その定義と国家資格になった背景、そして彼らが行う「キャリアコンサルティング」の具体的な内容について詳しく見ていきましょう。

キャリアコンサルタントの定義

キャリアコンサルタントとは、「キャリアコンサルティングを行う専門家」であり、2016年4月より国家資格として法的に位置づけられました。

厚生労働省が運営するキャリア形成サポートポータルサイト「キャリコンnet」では、以下のように定義されています。

「キャリアコンサルタント」とは、キャリアコンサルティングを行う専門家です。キャリアコンサルティングとは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいいます。

(参照:厚生労働省委託事業 キャリア形成サポートポータルサイト「キャリコンnet」)

この定義を分かりやすく紐解くと、キャリアコンサルタントは、働く人(あるいはこれから働こうとする人)が抱えるキャリア全般の課題に対して、専門的な視点から相談に乗り、その人が自分自身の力でより良い職業人生を歩んでいけるように支援するプロフェッショナルであるといえます。

重要なポイントは、キャリアコンサルタントが「名称独占資格」である点です。これは、医師や弁護士と同様に、資格を持たない人が「キャリアコンサルタント」と名乗ることが法律で禁止されていることを意味します。資格を取得し、国の名簿に登録して初めて、キャリアコンサルタントとして活動できるのです。この制度により、相談者は一定水準以上の知識とスキルを持つ専門家から、安心して支援を受けられる仕組みが担保されています。

また、キャリアコンサルタントには守秘義務と信用失墜行為の禁止が課せられています。相談者のプライバシーに関わる情報を扱うため、その内容を外部に漏らしたり、専門家としての信用を損なうような言動をしたりすることは固く禁じられており、高い倫理観が求められる仕事です。

2016年4月から国家資格になった背景

キャリアコンサルタントが国家資格となった背景には、日本の労働市場や社会構造の劇的な変化があります。

第一に、終身雇用や年功序列といった日本的雇用慣行の崩壊が挙げられます。かつては一度企業に入社すれば定年まで安泰というキャリアパスが一般的でしたが、バブル崩壊後の長期的な経済停滞やグローバル化の進展により、企業は成果主義やジョブ型雇用へとシフトしました。これにより、個人は企業にキャリアを委ねるのではなく、自らの専門性やスキルを市場価値として高め、主体的にキャリアを形成していく必要に迫られました。

第二に、働き方の多様化です。正社員だけでなく、契約社員、派遣社員、パート・アルバワーカ、フリーランス、ギグワーカーなど、様々な雇用形態が広まりました。また、副業・兼業の解禁やテレワークの普及により、時間や場所に縛られない働き方も可能になりました。選択肢が増えた一方で、「自分に合った働き方は何か」「どうすれば複数の仕事を両立できるか」といった新たな悩みも生まれています。

第三に、人生100年時代の到来です。平均寿命が延び、定年後も長く働き続けることが一般的になりつつあります。キャリアを単一の企業で終えるのではなく、セカンドキャリア、サードキャリアと、人生のステージに合わせて学び直し(リスキリング)やキャリアチェンジを行う必要性が高まっています。

こうした社会変化の中で、個人が自律的にキャリアを設計し、生涯にわたって能力を発揮し続ける「キャリア自律」の重要性が叫ばれるようになりました。しかし、多くの個人にとって、変化の激しい社会の中で自分一人で最適なキャリアパスを見つけ出すことは容易ではありません。

そこで政府は、個人のキャリア形成を社会全体で支援する仕組みを強化する必要があると考えました。その中核を担う専門人材として、一定の能力水準を担保した「キャリアコンサルタント」を国家資格化し、その育成と活用を推進することを決定したのです。実際に、政府は「成長戦略」の中で、2024年度末までにキャリアコンサルタントを10万人に増やすという目標を掲げ、その養成に力を入れています。(参照:厚生労働省「キャリアコンサルタント養成計画」)

このように、キャリアコンサルタントの国家資格化は、個人のキャリア自律を支援し、変化の時代における労働市場の活性化と日本経済の持続的成長を支えるという、極めて重要な国家的要請から生まれたものなのです。

キャリアコンサルティングとは

では、キャリアコンサルタントが行う「キャリアコンサルティング」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。単なる仕事の紹介や転職のアドバイスとは一線を画す、より深く、本質的な支援プロセスです。

キャリアコンサルティングの目的は、相談者が自己理解を深め、仕事に関する知見を広げ、主体的な意思決定のもとにキャリアプランを立て、実行していけるように支援することにあります。コンサルタントは答えを与えるのではなく、相談者自身が答えを見つけ出すための「伴走者」としての役割を果たします。

そのプロセスは、一般的に以下の要素を含んでいます。

- 自己理解の支援:

相談者がこれまでどんな経験をしてきたか(職務経歴)、何に興味・関心があるか(興味)、何を大切にしたいか(価値観)、何が得意か(強み・能力)などを、対話を通じて丁寧に掘り下げていきます。時には「ジョブ・カード」や「VRTカード(職業レディネス・テスト)」などのアセスメントツールを用いて、客観的な視点から自己分析を深める手助けもします。このプロセスを通じて、相談者は自分でも気づいていなかった自身の特性や可能性を発見することができます。 - 仕事理解の支援:

世の中にどのような仕事や業界があるのか、それぞれの仕事で求められるスキルや知識は何か、労働市場は今後どのように変化していくのかといった、客観的な情報を提供します。キャリアコンサルタントは、常に最新の労働関連法規、雇用動向、業界情報などを学び続けており、相談者の希望や特性に合った選択肢を具体的に示すことができます。 - 啓発的経験の支援:

自己理解と仕事理解を深めた上で、相談者が具体的な行動を起こすきっかけ作りを支援します。例えば、インターンシップへの参加、興味のある分野のセミナー受講、資格取得のための学習、職場での新たな役割への挑戦などを促します。こうした「お試し」の経験を通じて、相談者は自身の適性を確認したり、新たな関心を発見したりすることができます。 - キャリアプランニングの支援:

短期・中期・長期的な視点で、具体的なキャリアの目標設定と、その達成に向けた行動計画(アクションプラン)の作成をサポートします。目標が定まることで、日々の仕事に対するモチベーションが高まり、主体的にキャリアを築いていく意識が醸成されます。 - 意思決定の支援:

転職、異動、昇進、起業、学び直しなど、キャリアにおける重要な意思決定の場面で、相談者が様々な選択肢のメリット・デメリットを整理し、自分自身の価値観に基づいて納得のいく決断ができるよう支援します。コンサルタントは特定の選択を強要するのではなく、あくまで中立的な立場で寄り添い、意思決定のプロセスを支えます。

このように、キャリアコンサルティングは、相談者の過去・現在・未来を繋ぎ、その人らしい職業人生の実現をトータルでサポートする、非常に専門的で奥深いプロセスなのです。

キャリアコンサルタントと関連資格・職種との違い

キャリア支援に関わる仕事には、キャリアコンサルタント以外にもいくつかの職種や資格が存在します。ここでは、特に混同されやすい「キャリアアドバイザー」「キャリアコンサルティング技能士」「産業カウンセラー」との違いを明確に解説します。

| 項目 | キャリアコンサルタント | キャリアアドバイザー | キャリアコンサルティング技能士 | 産業カウンセラー |

|---|---|---|---|---|

| 資格の種類 | 国家資格(名称独占) | 民間資格または無資格 | 国家検定(技能レベル証明) | 民間資格 |

| 主な目的 | 個人の主体的なキャリア形成支援 | 求職者と企業の最適なマッチング | 指導者レベルのキャリア形成支援 | 職場のメンタルヘルス問題解決 |

| 主な業務 | キャリア相談、自己理解支援、プランニング | 求人紹介、面接対策、転職手続き支援 | 後進指導、スーパービジョン、困難事例対応 | 心理カウンセリング、職場環境改善支援 |

| 準拠法規 | 職業能力開発促進法 | (特になし) | 職業能力開発促進法 | (特になし) |

| 守秘義務 | 法的に義務付け | 企業・団体の規定による | 法的に義務付け | 協会の倫理綱領による |

キャリアアドバイザーとの違い

キャリアコンサルタントと最も混同されやすいのが「キャリアアドバイザー」です。特に人材紹介会社や人材派遣会社で求職者のサポートを行う職種を指すことが多く、両者の役割には重なる部分もありますが、その立場と目的には明確な違いがあります。

最大の違いは、資格の有無と法的な位置づけです。前述の通り、キャリアコンサルタントは国家資格であり、名称独占資格です。資格試験に合格し、名簿に登録しなければ名乗ることはできません。一方、キャリアアドバイザーは特定の資格を必要としない職種名であり、誰でも名乗ることが可能です。民間団体が認定するキャリアアドバイザー関連の資格は存在しますが、国家資格ではありません。

この違いは、業務の目的に大きく影響します。

キャリアアドバイザーの主な目的は、自社が保有する求人案件と求職者をマッチングさせ、企業の採用成功と求職者の転職成功を実現することにあります。ビジネスとして成立させるため、どうしても「成約(採用決定)」がゴールになりがちです。もちろん、優れたキャリアアドバイザーは求職者の長期的なキャリアを見据えたアドバイスを行いますが、その提案は自社で扱っている求人の範囲内に限定されることが基本です。

それに対して、キャリアコンサルタントの目的は、相談者本人の主体的なキャリア形成を支援することにあります。必ずしも転職をゴールとはせず、現職でのキャリアアップ、異動、働き方の見直し、学び直し、あるいは独立・起業など、あらゆる可能性を視野に入れて相談に乗ります。特定の企業に属さない独立系のコンサルタントであれば、完全に中立的な立場で、相談者の利益を最優先にした支援が可能です。

具体例を挙げると、現職に不満を持つ相談者がいた場合、キャリアアドバイザーはすぐに条件に合う転職先を提案するアプローチを取ることが多いでしょう。一方、キャリアコンサルタントは、まず「なぜ不満を感じるのか」「仕事において何を大切にしたいのか」といった自己理解を深める対話から始めます。その結果、問題の本質が現在の仕事内容ではなく、人間関係や評価制度にあると判明すれば、転職ではなく社内での部署異動や上司とのコミュニケーション改善といった解決策を一緒に探ることもあります。

キャリアアドバイザーが「転職」という手段のエキスパートだとすれば、キャリアコンサルタントは「キャリアそのもの」を考えるプロセスのエキスパートといえるでしょう。

キャリアコンサルティング技能士との違い

「キャリアコンサルティング技能士」は、キャリアコンサルタントと同じく職業能力開発促進法に基づく国家検定資格ですが、その位置づけは異なります。

キャリアコンサルタントがキャリア支援の専門家としての標準的なレベル(スタンダードレベル)を示す資格であるのに対し、キャリアコンサルティング技能士は、それを上回る熟練レベルの指導者としての能力を証明する資格です。つまり、キャリアコンサルタントの上位資格と理解すると分かりやすいでしょう。

技能士には1級と2級の2つの等級があります。

- キャリアコンサルティング技能士2級: 熟練レベル。個人の相談支援を高い水準で的確に行う能力が求められます。企業や大学などで、他のキャリアコンサルタントへの指導(スーパービジョン)や、対応が難しい困難ケースの相談を担当するなど、チームリーダー的な役割を担うことが期待されます。

- キャリアコンサルティング技能士1級: 指導者レベル。キャリアコンサルティングの専門家を養成・指導する能力や、組織全体のキャリア開発システムを構築・運営するコンサルティング能力など、極めて高度な専門性が求められます。キャリアコンサルタントのスーパーバイザーや、企業の人事戦略アドバイザー、養成講座の講師など、まさに指導者としての活躍が期待される最高峰の資格です。

キャリアコンサルタントの資格を取得した人が、さらなる専門性の向上を目指して挑戦するのがキャリアコンサルティング技能士検定です。キャリアコンサルタントとして一定の実務経験を積むことが受験資格となっており、合格率も低く、非常に難易度の高い試験として知られています。

まとめると、キャリアコンサルタントが「プレイヤー」としての資格であるならば、キャリアコンサルティング技能士は「プレイングマネージャー」や「監督・コーチ」としての能力を証明する資格と言えるでしょう。

産業カウンセラーとの違い

「産業カウンセラー」は、一般社団法人日本産業カウンセラー協会が認定する民間資格です。働く人が抱える問題を心理的な側面から支援するという点でキャリアコンサルタントと共通していますが、その焦点となる領域が異なります。

産業カウンセラーが主に対象とするのは、職場の人間関係の悩み、ストレス、メンタルヘルス不調など、働く人の「心の問題」全般です。カウンセリングを通じて、相談者が心理的な負担を軽減し、精神的な健康を取り戻すことを支援します。また、個人へのカウンセリングだけでなく、職場環境の改善提案やメンタルヘルス研修の実施など、組織へのアプローチも行います。

一方、キャリアコンサルタントは、あくまで「キャリア(職業生活)」に焦点を当てます。もちろん、キャリアの悩みはメンタルな問題と密接に関わっているため、カウンセリング的なアプローチも用いますが、最終的なゴールは「職業の選択」や「職業能力の開発」といった、キャリアに関する具体的な行動変容に繋げることです。

両者の関係性を考える上で、「働く人の悩み」を「キャリアの問題」と「メンタルの問題」に分けると分かりやすいかもしれません。

- キャリアの問題: 「どんな仕事がしたいか分からない」「スキルアップしたいが方法が分からない」「転職すべきか悩んでいる」など。→ キャリアコンサルタントの専門領域

- メンタルの問題: 「上司との関係が辛い」「仕事のプレッシャーで眠れない」「ハラスメントを受けている」など。→ 産業カウンセラーの専門領域

もちろん、実際にはこれらの問題は複雑に絡み合っています。「上司との関係が辛い」というメンタルの問題が、「この職場ではキャリアを築けない」というキャリアの問題に発展することもあります。

そのため、両者は競合する関係ではなく、連携・協働すべきパートナーと捉えるのが適切です。キャリアコンサルタントは、相談内容が自身の専門領域を超える深刻なメンタルヘルスの問題を含んでいると判断した場合、産業カウンセラーや医師などの専門家につなぐ(リファーする)役割も担います。逆に、産業カウンセラーも、クライアントの心の回復が進み、次のキャリアを考える段階になった際には、キャリアコンサルタントと連携することがあります。

産業カウンセラーが「心の健康」を守る専門家であるのに対し、キャリアコンサルタントは「職業人生の充実」を支える専門家と、それぞれの専門性を理解しておくことが重要です。

キャリアコンサルタントの仕事内容と主な活躍の場

キャリアコンサルタントは、その専門性を活かして社会の様々な場所で活躍しています。ここでは、主な活躍の場と、それぞれの場所でどのような仕事をしているのかを具体的に解説します。

企業の人事・教育部門

近年、社員の「キャリア自律」を促し、エンゲージメントを高めることを目的に、社内にキャリアコンサルタントを配置する企業が増えています。これは「セルフ・キャリアドック制度」として国も導入を推進しており、キャリアコンサルタントの活躍の場として最も注目されている分野の一つです。

企業内キャリアコンサルタントの主な仕事内容は以下の通りです。

- 社員とのキャリア面談: 年齢や役職の節目(入社3年目、30歳、40歳、管理職昇進時など)に定期的なキャリア面談を実施します。社員一人ひとりのキャリアプランや悩みを聞き、今後の目標設定や能力開発を支援します。これは、社員のモチベーション向上や離職防止に直結する重要な役割です。

- キャリア研修の企画・実施: 全社員や特定の階層(若手、中堅、管理職など)を対象に、キャリアデザイン研修やライフプラン研修などを企画し、講師として登壇します。

- 自己申告制度や社内公募制度の運用支援: 社員が自らのキャリア希望を会社に伝えたり、希望する部署へ異動したりする制度の運用をサポートします。面談を通じて、社員が制度を有効活用できるようアドバイスを行います。

- 配置転換・異動の際の面談: 会社の人事戦略に基づく配置転換や異動の際に、対象となる社員と面談します。新しい部署での役割や期待を伝え、不安を解消し、スムーズな移行をサポートします。

- 育児・介護休業からの復職支援: 育児や介護で休業していた社員がスムーズに職場復帰できるよう、面談を通じてキャリアの再設計や両立の不安解消を支援します。

- メンタルヘルス不調者への対応: 産業医や保健師、産業カウンセラーと連携し、メンタルヘルスに課題を抱える社員のキャリアに関する相談に対応します。

企業内で働くキャリアコンサルタントは、個人のキャリア支援と組織の発展という二つの視点を持ち、両者を繋ぐハブとしての役割を担っています。

人材紹介・人材派遣会社

人材紹介会社や人材派遣会社は、キャリアコンサルタントの資格を持つ人が多く活躍する代表的なフィールドです。ここでは、求職者(登録者)と企業を繋ぐ役割を担います。

主な仕事内容は以下の通りです。

- 求職者とのキャリアカウンセリング: 転職や派遣登録を希望する人と面談し、これまでの職務経歴やスキル、希望条件だけでなく、その人の価値観や今後のキャリアプランについて深くヒアリングします。国家資格で学んだ傾聴力やカウンセリングスキルを活かし、求職者自身も気づいていない潜在的なニーズや強みを引き出します。

- 求人情報の提供と提案: カウンセリングで得られた情報に基づき、数ある求人の中からその人に最もマッチすると考えられる企業や仕事を紹介します。単に条件が合うだけでなく、「なぜこの仕事があなたに向いているのか」「この経験が将来どう活きるか」といったキャリアの視点から提案するのがプロの仕事です。

- 応募書類(履歴書・職務経歴書)の添削指導: 求職者の魅力が最大限に伝わるよう、応募書類の書き方を具体的にアドバイスします。

- 面接対策の実施: 企業の採用担当者の視点を踏まえ、模擬面接などを通じて自己PRや志望動機の伝え方をトレーニングします。

- 企業との条件交渉: 給与や役職、入社日など、求職者に代わって企業と条件を交渉します。

- 入社後のフォローアップ: 転職・就職後も定期的に連絡を取り、新しい環境で定着し、活躍できているかを確認します。問題があれば、本人や企業と相談しながら解決をサポートします。

人材業界のキャリアコンサルタントは、求職者の人生の転機に深く関わり、最適な「縁」を創出する重要な役割を担っています。

公的職業紹介機関(ハローワークなど)

ハローワーク(公共職業安定所)や、ジョブカフェ、地域若者サポートステーションといった公的な就職支援機関も、キャリアコンサルタントの重要な活躍の場です。これらの機関では、年齢、経歴、状況などが非常に多様な、あらゆる求職者を対象に支援を行います。

主な仕事内容は以下の通りです。

- 総合的な職業相談: 仕事を探している人全般を対象に、キャリアに関する相談に応じます。新卒者、若年者、中高年、子育て中の女性、障害を持つ方、生活困窮者など、一人ひとりの状況に合わせた丁寧な対応が求められます。

- ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング: 厚生労働省が推進する「ジョブ・カード」を用いて、個人のキャリアプランや職業能力を整理し、きめ細やかなキャリアコンサルティングを実施します。

- 職業訓練(ハロートレーニング)の案内: 求職者が新たなスキルを身につけて就職に繋げられるよう、公的な職業訓練制度について情報提供し、適切なコースの選択を支援します。

- 就職支援セミナーの企画・運営: 応募書類の書き方セミナー、面接対策セミナー、自己分析セミナーなどを企画し、講師を務めます。

- 担当者制による個別支援: 特に就職が困難な求職者に対しては、担当者として継続的に関わり、きめ細やかな個別支援を行います。

公的機関で働くキャリアコンサルタントは、セーフティネットとしての役割も担い、社会貢献性の非常に高い仕事であるといえます。

大学・専門学校などの教育機関

学生が社会へ出る最初のステップを支援する、大学や専門学校のキャリアセンター(就職課)も、キャリアコンサルタントが活躍する重要なフィールドです。

主な仕事内容は以下の通りです。

- 学生との個別キャリア相談: 「やりたいことが見つからない」「どの業界に進めばいいか分からない」「自己PRが書けない」といった、学生ならではの悩みに寄り添い、自己分析や業界・企業研究をサポートします。

- キャリア教育関連の授業: 低学年からキャリアについて考える機会を提供するため、「キャリアデザイン」「職業観育成」といった正課の授業を担当することもあります。

- 就職ガイダンス・セミナーの実施: 就職活動のスケジュールに合わせ、エントリーシート対策、グループディスカッション対策、面接対策などの各種ガイダンスやセミナーを企画・運営します。

- インターンシップの支援: 学生が企業での就業体験を通じて仕事理解を深められるよう、インターンシップ先の紹介や事前・事後指導を行います。

- 卒業生のキャリア支援: 卒業後、転職やキャリアチェンジを考える卒業生からの相談に応じる大学も増えています。

教育機関のキャリアコンサルタントは、若者が社会への第一歩を自信を持って踏み出せるよう、その土台作りを支援する教育者としての側面も持っています。

独立開業・フリーランス

企業や団体に所属せず、独立したプロフェッショナルとして活動するキャリアコンサルタントもいます。自身の専門性や経験を活かし、自由なスタイルで働くことができます。

主な活動内容は多岐にわたります。

- 個人向けキャリアカウンセリング: 個人から直接依頼を受け、有料でキャリアカウンセリングを提供します。オンラインでの実施も一般的です。

- 企業向けコンサルティング: 中小企業など、社内にキャリアコンサルタントを置く余裕のない企業と契約し、社員のキャリア面談や研修を請け負います。

- セミナー・研修講師: 自らセミナーを企画・開催したり、企業や自治体から依頼を受けて研修講師を務めたりします。

- 執筆・監修活動: Webメディアや書籍などで、キャリアに関する記事の執筆や監修を行います。

- 養成講座の講師: キャリアコンサルタントを目指す人々のための養成講座で、講師や実技指導者として後進の育成に携わります。

独立開業は、高い専門性とセルフマネジメント能力が求められますが、自身の裁量で活動の幅を広げられる魅力的な働き方です。

キャリアコンサルタントの平均年収

キャリアコンサルタントの年収は、その働き方や勤務先、経験、保有スキルによって大きく異なります。ここでは、公的なデータや一般的な傾向を基に、平均年収について解説します。

厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」によると、キャリアコンサルタント(企業・学生などのキャリア設計支援)の全国平均年収は669.8万円とされています。(参照:厚生労働省 職業情報提供サイト(日本版O-NET)「job tag」)

ただし、この数値はあくまで平均値であり、全体の傾向を掴むための参考と考えるのが適切です。実際には、年収分布にはかなりの幅があります。

年収を左右する主な要因は以下の通りです。

- 雇用形態:

- 正社員(企業内): 企業の人事・教育部門で正社員として働く場合、その企業の給与テーブルに準じます。大手企業や専門性の高い職務であれば、平均を上回る年収(600万円~1,000万円以上)を得ることも可能です。

- 契約社員・嘱託社員: 大学のキャリアセンターや公的機関では、非正規雇用の求人も多く見られます。この場合の年収は300万円~500万円程度が一般的です。

- パート・アルバイト: 時給制で働く場合、時給1,500円~2,500円程度が相場となります。

- 独立・フリーランス: 収入は本人の実力や営業力次第です。成功すれば年収1,000万円を超えることも可能ですが、一方で収入が不安定になるリスクもあります。

- 勤務先:

- 一般企業: 最も年収が高くなる傾向があります。特に、人事戦略の中核を担うようなポジションでは高い処遇が期待できます。

- 人材紹介・派遣会社: 基本給に加えて、成約件数に応じたインセンティブ(報奨金)が支給されることが多く、成果次第で高収入を目指せます。

- 大学・教育機関、公的機関: 安定している反面、給与水準は民間企業に比べてやや低めになる傾向があります。

- 経験と専門性:

- キャリアコンサルタントとしての実務経験が長くなるほど、年収は上昇傾向にあります。

- キャリアコンサルティング技能士(1級・2級)などの上位資格を取得すると、専門性が評価され、資格手当や昇進に繋がることがあります。

- 特定の業界(例:IT、医療)や対象者(例:若者、女性、シニア)に特化した専門性を持つことで、市場価値が高まり、より良い条件での活躍が期待できます。

キャリアコンサルタントとして高年収を目指すには、資格取得をゴールとせず、常に最新の知識を学び、実務経験を積み重ね、自身の専門分野を確立していくことが重要です。

キャリアコンサルタントのやりがいと大変なこと

どのような仕事にも光と影があるように、キャリアコンサルタントの仕事にも大きなやりがいと、乗り越えるべき大変さがあります。両方の側面を理解することが、この仕事を目指す上で不可欠です。

キャリアコンサルタントのやりがい

キャリアコンサルタントが感じるやりがいは、主に「人の成長に貢献できる喜び」に集約されます。

- 相談者の人生の転機に立ち会える: 転職、就職、キャリアチェンジといった、人の人生における重要な岐路に立ち会い、その決断をサポートできることは、大きな責任を伴うと同時に、何物にも代えがたいやりがいとなります。相談者が迷いや不安を乗り越え、晴れやかな表情で新たな一歩を踏み出す瞬間に立ち会えた時の喜びは格別です。

- 人の成長を間近で支援できる: 相談者がカウンセリングを通じて自己理解を深め、自分の強みや価値観に気づき、自信を取り戻していくプロセスを間近で見ることができます。「あなたのおかげで、自分のやりたいことが明確になりました」「勇気を出して挑戦できます」といった感謝の言葉は、この仕事の最大の報酬といえるでしょう。

- 多様な価値観や人生に触れられる: 様々な業界、職種、年齢、背景を持つ人々の話を聞くことで、自分自身の視野が広がり、多様な価値観に触れることができます。一つとして同じ相談はなく、毎日が新しい発見と学びに満ちています。この知的好奇心を満たされる感覚も、大きな魅力の一つです。

- 社会貢献を実感できる: 働く個人を元気にすることは、その人が所属する企業や組織を活性化させ、ひいては社会全体の活力に繋がります。特に公的機関などで働く場合、困難な状況にある人の再就職を支援することで、社会のセーフティネットを支えているという強い実感を得られます。

- 自分自身のキャリアにも活かせる: キャリアについて学び、人に教えるプロセスは、自分自身のキャリアを見つめ直す機会にもなります。仕事を通じて得た知識や視点は、自らのキャリアデザインにも大いに役立ちます。

キャリアコンサルタントの大変なこと・厳しさ

一方で、キャリアコンサルタントの仕事には特有の難しさや厳しさも存在します。

- 精神的な負担(感情労働): 相談者のネガティブな感情や深刻な悩みを真正面から受け止めるため、精神的なエネルギーを消耗します。共感しすぎると自分まで落ち込んでしまうため、プロとして客観性を保ち、自身のメンタルを適切に管理するセルフケア能力が不可欠です。

- 成果がすぐに見えにくい: キャリアコンサルティングの成果は、相談者の内面的な変化や長期的なキャリアの成功に現れるため、短期間で目に見える結果が出にくいという特徴があります。特に企業内では、活動の費用対効果を証明することが難しい場面もあります。

- 常に学び続ける必要がある: 労働市場、産業構造、関連法規、新しい働き方など、キャリアを取り巻く環境は常に変化しています。相談者に的確な情報提供を行うためには、常にアンテナを張り、知識をアップデートし続ける地道な努力が欠かせません。5年ごとの資格更新が義務付けられているのも、そのためです。

- 無力感を感じることもある: 全力を尽くしても、相談者の抱える問題が解決しないことや、期待に応えられないこともあります。相談者の状況は、本人の意思だけでなく、経済状況や家庭環境など、コンサルタントがコントロールできない外部要因にも左右されるため、自身の限界と向き合う場面も少なくありません。

- 中立性を保つ難しさ: 企業内キャリアコンサルタントの場合、社員個人の希望と会社の方針が対立する場面に直面することがあります。両者の間で板挟みになりながら、いかに中立的で倫理的な立場を貫くか、難しい判断を迫られることがあります。

これらの大変さを乗り越え、相談者に真摯に向き合い続ける強い意志と倫理観を持つことが、プロのキャリアコンサルタントとして長く活躍するための鍵となります。

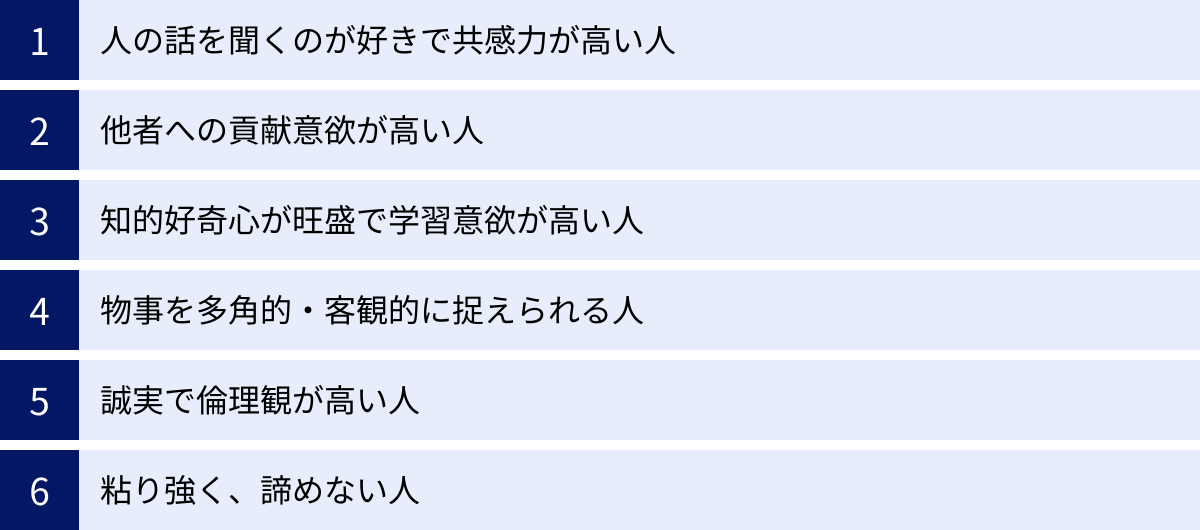

キャリアコンサルタントに向いている人の特徴

キャリアコンサルタントは、専門知識やスキルもさることながら、その人の持つ人間性や資質が大きく影響する仕事です。以下のような特徴を持つ人は、キャリアコンサルタントに向いているといえるでしょう。

- 人の話を聞くのが好きで、共感力が高い人: キャリアコンサルティングの基本は「傾聴」です。相手の話に真摯に耳を傾け、言葉の背景にある感情や価値観を汲み取り、共感的に理解する姿勢が最も重要です。聞き上手であり、相手に安心感を与えられる人は適性が高いです。

- 他者への貢献意欲が高い人: 自分の利益よりも、人の役に立ちたい、誰かの成長をサポートしたいという気持ちが強い人。相談者の成功を自分のことのように喜べる、利他的な精神を持つ人が向いています。

- 知的好奇心が旺盛で、学習意欲が高い人: 前述の通り、キャリアコンサルタントは常に学び続ける必要があります。労働市場の動向、新しい職業、心理学、社会保障制度など、幅広い分野に興味を持ち、自ら情報を収集し、学ぶことを楽しめる人は、専門性を高め続けることができます。

- 物事を多角的・客観的に捉えられる人: 相談者の話に共感しつつも、感情に流されず、客観的な事実やデータを基に冷静な分析ができるバランス感覚が求められます。自分の価値観や思い込みで判断せず、常に中立的な立場を保てる人が適しています。

- 誠実で倫理観が高い人: 相談者のプライバシーという非常にデリケートな情報を扱うため、強い倫理観と責任感が不可欠です。守秘義務を遵守し、常に誠実な態度で相談者と向き合える人でなければ務まりません。

- 粘り強く、諦めない人: 相談者がすぐに行動を起こせなかったり、一度決めた目標に挫折しそうになったりすることもあります。そのような時でも根気強く寄り添い、相手のペースを尊重しながら、諦めずに支援を続けられる粘り強さが求められます。

これらの特徴は、生まれ持った性格だけでなく、意識や訓練によって伸ばしていくことも可能です。何よりも「人のキャリアを支援したい」という強い情熱が、キャリアコンサルタントとしての成長の原動力になります。

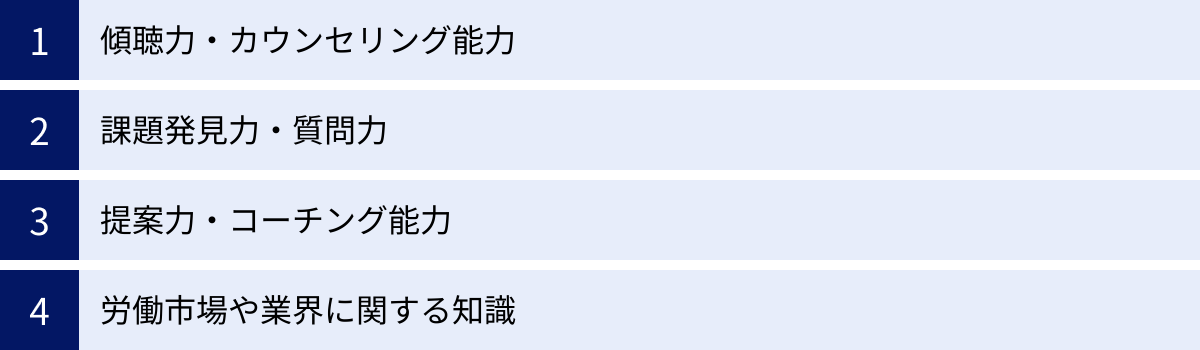

キャリアコンサルタントに求められるスキル

キャリアコンサルタントとして活躍するためには、専門知識に加えて、対人支援のための高度なコミュニケーションスキルが求められます。ここでは、特に重要とされるスキルを4つに分けて解説します。

傾聴力・カウンセリング能力

これはキャリアコンサルタントにとって最も基本的かつ重要なスキルです。

傾聴力とは、単に話を聞くことではなく、相手の話に深く集中し、言葉だけでなく、表情、声のトーン、しぐさといった非言語的なメッセージも受け止め、相手が本当に伝えたいことを共感的に理解する力を指します。

具体的には、以下のような技術が含まれます。

- 受容: 相手の話を評価・判断せず、ありのままに受け止める姿勢。

- 共感的理解: 相手の立場に立って、その感情や考えを自分のことのように感じ取ろうとすること。

- 繰り返し・要約: 相手の発言を繰り返したり、要約して伝え返したりすることで、正しく理解していることを示し、相手に話の整理を促す。

- 適切な相づち・うなずき: 相手が話しやすい雰囲気を作り出す。

これらのカウンセリングマインドとスキルを駆使することで、相談者は安心して心の内を話せるようになり、深い自己開示に繋がります。この信頼関係(ラポール)の構築が、キャリアコンサルティングのすべての土台となります。

課題発見力・質問力

相談者は、必ずしも自分の課題を明確に認識しているわけではありません。「なんとなく将来が不安」「今の仕事が合わない気がする」といった漠然とした悩みから、対話を通じて本質的な課題は何かを見つけ出すのが、課題発見力です。

そして、その課題発見を助けるのが「質問力」です。「はい/いいえ」で終わってしまう「閉じた質問(クローズド・クエスチョン)」と、相手に自由に語らせる「開かれた質問(オープン・クエスチョン)」を効果的に使い分けることが重要です。

例えば、「転職したいですか?」と聞くのではなく、「もし、どんな仕事でも自由に選べるとしたら、どんなことをしてみたいですか?」と問いかけることで、相手の潜在的な願望や価値観を引き出すことができます。また、「なぜそう思うのですか?」「具体的にはどういうことですか?」といった掘り下げる質問によって、思考を深める手助けをします。

優れた質問は、相談者自身に「ハッ」とさせる気づきを与え、新たな視点をもたらす力を持っています。

提案力・コーチング能力

自己理解が深まり、課題が明確になった後、次のステップに進むための支援も重要です。ここで求められるのが、提案力とコーチング能力です。

提案力とは、相談者の状況や希望に合わせて、具体的な選択肢や情報を提供できる力です。例えば、「あなたのような強みを持つ方なら、こんな業界や職種も考えられますよ」「その目標を達成するためには、こんな資格や学習方法があります」といった情報提供が挙げられます。ただし、一方的に解決策を押し付けるのではなく、あくまで「選択肢の一つ」として提示し、最終的な決定は本人に委ねる姿勢が大切です。

コーチング能力とは、答えを与えるのではなく、相手の内にある答えや可能性を引き出し、自発的な行動を促す関わり方です。目標設定、行動計画の立案、進捗確認などを通じて、相談者が自らの力で目標に向かって進んでいけるよう伴走します。定期的に「次の面談までに何に取り組みますか?」と問いかけ、小さな成功体験を積み重ねるサポートをすることで、相談者の主体性と自己効力感を高めていきます。

労働市場や業界に関する知識

カウンセリングやコーチングといった対人支援スキルが「ソフトスキル」だとすれば、こちらは「ハードスキル」にあたります。相談者に的確なアドバイスや情報提供を行うためには、キャリアを取り巻く客観的な知識が不可欠です。

具体的には、以下のような知識が求められます。

- 労働市場の動向: 有効求人倍率、失業率、産業別の雇用動向、成長産業・衰退産業など。

- 各種職業の情報: 様々な仕事の内容、求められるスキル、平均年収、キャリアパスなど。

- 労働関連法規: 労働基準法、労働契約法、男女雇用機会均等法など、働く人を守る法律の知識。

- 社会保障制度: 雇用保険、年金、健康保険など、ライフイベントに関わる制度の知識。

- 能力開発・教育訓練の情報: 資格、公的職業訓練、民間のスクールなど、スキルアップに関する情報。

これらの知識は一度学べば終わりではなく、常に変化し続けます。日頃から新聞や専門情報サイト、公的機関の発表などに目を通し、知識をアップデートし続ける勤勉さが、プロフェッショナルとしての信頼性を支えます。

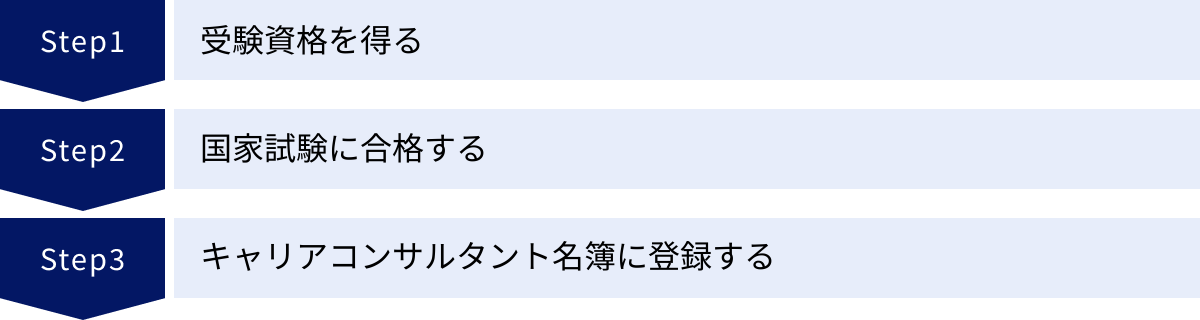

キャリアコンサルタントになるには?資格取得までの3ステップ

キャリアコンサルタントになるには、国家試験に合格し、名簿に登録する必要があります。ここでは、資格取得までの具体的な道のりを3つのステップに分けて解説します。

① 受験資格を得る

キャリアコンサルタント国家試験を受験するには、まず以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

厚生労働大臣認定の養成講習を修了する

最も一般的なルートです。厚生労働省が認定した民間の教育機関(スクール)が実施する養成講習を修了することで、受験資格が得られます。

講習は、学科(理論)と実技(カウンセリング演習)を組み合わせたカリキュラムで構成されており、合計150時間以上の受講が義務付けられています。

- 期間: 通学コースで3ヶ月~6ヶ月程度が一般的です。オンラインと通学を組み合わせたコースも増えています。

- 費用: 30万円~50万円程度が相場ですが、教育訓練給付制度の対象となる講座が多く、条件を満たせば費用の一部が国から支給されます。

- 内容: キャリアコンサルティングの理論、カウンセリング技法、労働市場の知識、関連法規などを学び、受講生同士でロールプレイング(模擬面談)を繰り返し行い、実践的なスキルを身につけます。

実務経験がない人でも、この講習を修了すれば受験資格を得られるため、多くの人がこのルートで資格取得を目指します。

3年以上の実務経験を積む

キャリアに関する相談業務に3年以上従事した経験がある人は、養成講習を受けなくても受験資格が認められます。

対象となる実務経験とは、職業の選択、職業生活の設計、職業能力の開発・向上に関する相談・助言・指導などを内容とする業務です。

具体的には、以下のような経験が該当する可能性があります。

- 企業の人事部門での採用、教育、労務管理、キャリア面談の経験

- 人材紹介・派遣会社でのキャリアアドバイザーとしての経験

- 大学のキャリアセンターや公的機関での就職相談員の経験

- 経営コンサルタントとして、人事・組織に関するコンサルティング経験

ただし、自身の実務経験が受験資格に該当するかどうかの最終的な判断は、試験実施団体が行います。申請の際には、具体的な業務内容を詳細に記述した「実務経験証明書」の提出が必要です。

キャリアコンサルティング技能検定に合格する

前述の上位資格である「キャリアコンサルティング技能検定(1級または2級)」の学科試験または実技試験のどちらか片方に合格している場合、キャリアコンサルタント国家試験の受験資格が得られます。(ただし、技能検定の受験にも実務経験が必要です)

② 国家試験に合格する

受験資格を得たら、いよいよ国家試験に挑戦します。試験は「学科試験」と「実技試験」の2つで構成されており、両方に合格する必要があります。

試験は、特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会(JCDA)と、特定非営利活動法人日本キャリア開発協会(CDA)の2つの団体が実施しており、受験者はどちらかを選択して申し込みます。学科試験は共通の問題ですが、実技試験の内容は団体によって若干傾向が異なります。

学科試験の概要

- 形式: 四肢択一のマークシート方式、50問

- 試験時間: 100分

- 合格基準: 100点満点中70点以上の得点

- 出題範囲:

- キャリアコンサルティングの社会的意義

- キャリアコンサルティングを行うために必要な知識(カウンセリング理論、発達理論、労働市場など)

- キャリアコンサルティングを行うために必要な技能

- キャリアコンサルタントの倫理と行動

これら4つの範囲から幅広く出題されます。養成講習のテキストや過去問題を繰り返し学習することが合格の鍵です。

実技試験(論述・面接)の概要

実技試験は、論述試験と面接試験(ロールプレイング)の2つで評価されます。

- 合格基準: 150点満点中90点以上の得点。ただし、評価区分(「主訴・問題の把握」「具体的展開」「傾聴」など)ごとに、満点の40%以上の得点が必要。

- 論述試験:

- 形式: 逐語録(相談場面のやりとりを文字起こししたもの)を読み、設問に解答する記述式の試験。

- 試験時間: 50分

- 内容: 逐語録から相談者の問題点を指摘し、キャリアコンサルタントとしてどのように応答し、今後の面談をどう進めていくかを記述します。キャリアコンサルティングの理論に基づいた的確な分析力と記述力が問われます。

- 面接試験(ロールプレイング・口頭試問):

- 形式: 試験官が相談者役となり、15分間の模擬キャリアコンサルティング(ロールプレイング)を行います。その後、自身の面談を振り返る口頭試問が5分程度行われます。

- 内容: ロールプレイングでは、相談者との信頼関係を築き、相談者の話に寄り添いながら、主訴や問題点を把握するプロセスが評価されます。傾聴の姿勢、共感的な応答、適切な質問といった、基本的なカウンセリングスキルが重視されます。口頭試問では、自らの面談を客観的に評価し、相談者の問題点や今後の支援方針について論理的に説明できるかが問われます。

③ キャリアコンサルタント名簿に登録する

学科・実技の両方の試験に合格しただけでは、「キャリアコンサルタント」を名乗ることはできません。

合格後、厚生労働省が管轄する「キャリアコンサルタント名簿」に登録申請を行う必要があります。登録手続きが完了し、登録証が交付されて初めて、正式に国家資格者として活動できます。登録には、登録免許税(9,000円)と手数料が必要です。

また、キャリアコンサルタント資格は5年ごとの更新制です。資格の質を維持するため、更新までの5年間に、厚生労働大臣が指定する講習(知識講習8時間以上、技能講習30時間以上)を受講することが義務付けられています。

キャリアコンサルタント国家試験の難易度と合格率

キャリアコンサルタント国家試験の難易度は、他の国家資格と比較すると、決して極端に高いわけではありませんが、十分な準備なしに合格できるほど甘くはありません。

最新の合格率は、試験実施機関の公式サイトで確認できます。例えば、第25回(2024年3月実施)の試験結果を見てみましょう。

- 学科試験合格率:

- キャリアコンサルティング協議会: 60.5%

- 日本キャリア開発協会: 60.5%

- 実技試験合格率:

- キャリアコンサルティング協議会: 61.9%

- 日本キャリア開発協会: 63.8%

- 学科・実技同時受験者の最終合格率:

- キャリアコンサルティング協議会: 43.1%

- 日本キャリア開発協会: 47.1%

(参照:特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会 公式サイト、特定非営利活動法人日本キャリア開発協会 公式サイト)

学科試験、実技試験それぞれの合格率は60%前後ですが、両方を一度の試験で合格する人の割合は40%~50%台で推移しています。これは、受験者の半数以上が不合格になることを意味しており、しっかりとした試験対策が必要であることが分かります。

特に、実技試験は独学での対策が難しく、多くの受験者が苦戦するポイントです。養成講習でのロールプレイング練習や、受験対策講座などを活用し、客観的なフィードバックを受けながらスキルを磨くことが合格への近道です。

学科試験については、出題範囲が広いため、養成講習のテキストをベースに、過去問題を繰り返し解いて出題傾向を掴むことが重要です。特に、キャリア理論やカウンセリング理論の主要な学者名と理論の内容、労働市場に関する最新の統計データなどは頻出項目となります。

結論として、キャリアコンサルタント国家試験は、計画的な学習と実践的なトレーニングを積めば、十分に合格が狙えるレベルの試験といえるでしょう。

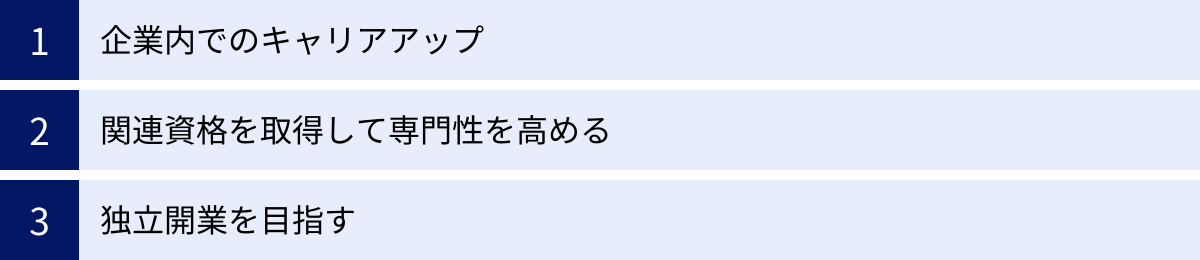

資格取得後のキャリアパス

キャリアコンサルタントの資格を取得した後のキャリアは多岐にわたります。資格をどのように活かしていくかは、その人の経験や目標によって様々です。

企業内でのキャリアアップ

現在勤務している企業で資格を活かすのは、最も現実的で効果的なキャリアパスの一つです。

人事・教育部門に所属している場合は、資格取得によって専門性が認められ、社員のキャリア開発支援(セルフ・キャリアドック)の主担当になったり、研修講師として活躍の場が広がったりします。

人事以外の部門(営業、開発、管理など)にいる場合でも、管理職として部下のキャリア相談に乗ったり、目標設定面談でコーチングスキルを活かしたりすることで、チームのパフォーマンス向上やメンバーの育成に貢献できます。資格取得をきっかけに、人事部門への異動希望を出し、キャリアチェンジを実現するケースも少なくありません。

関連資格を取得して専門性を高める

キャリアコンサルタントの資格をベースに、他の資格を取得して専門性を掛け合わせることで、市場価値をさらに高めることができます。

- キャリアコンサルティング技能士(1級・2級): キャリアコンサルタントとして実務経験を積んだ後のステップアップとして、指導者レベルを目指します。

- 産業カウンセラー: メンタルヘルスの知識を深めることで、キャリアとメンタルの両面から支援できる専門家になれます。

- 社会保険労務士: 労働法規や社会保険制度の専門家として、労務相談とキャリア相談をワンストップで提供できるようになります。

- 中小企業診断士: 経営の視点を身につけることで、企業の組織開発や人材戦略のコンサルティングにも関われるようになります。

このように、自身の興味や目指す方向性に合わせて専門分野を深掘りしていくことが、長期的なキャリア形成に繋がります。

独立開業を目指す

企業や組織に属さず、フリーランスのキャリアコンサルタントとして独立開業する道もあります。

独立して成功するためには、キャリアコンサルティングのスキルに加えて、ビジネススキル(集客、マーケティング、営業、経理など)が不可欠です。

まずは企業に所属しながら副業として個人の相談を受け始め、実績と顧客を増やしていくのが現実的なステップです。SNSやブログでの情報発信、セミナーの開催、オンラインサロンの運営などを通じて自身のブランドを確立し、特定の分野(例:「ITエンジニア専門」「育休復職支援専門」など)で第一人者となることを目指す戦略が有効です。

自由度が高い一方で、収入の不安定さや全ての業務を一人でこなす大変さもありますが、大きなやりがいと成功の可能性があるキャリアパスです。

キャリアコンサルタントの将来性と今後の需要

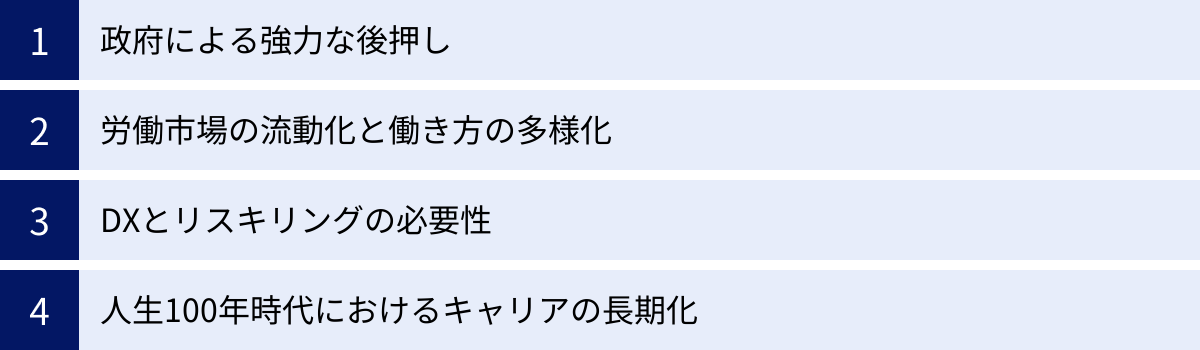

キャリアコンサルタントの将来性は、非常に明るいといえるでしょう。その理由は、現代社会が抱える構造的な課題と密接に関連しています。

第一に、政府による強力な後押しがあります。前述の通り、政府は「キャリアコンサルタント10万人養成計画」を掲げ、企業における「セルフ・キャリアドック」制度の導入を推進しています。これは、国策としてキャリアコンサルティングの重要性が認められている証拠であり、今後も公的機関や企業での求人が安定して見込まれることを示唆しています。

第二に、労働市場の流動化と働き方の多様化が挙げられます。ジョブ型雇用の拡大、副業・兼業の一般化、フリーランス人口の増加といった流れは、今後も加速していくでしょう。個人が自らのキャリアを主体的に選択・管理する必要性が高まるほど、専門家であるキャリアコンサルタントへの相談ニーズは増大します。

第三に、DX(デジタルトランスフォーメーション)とリスキリング(学び直し)の必要性です。AIや自動化技術の進展により、既存の仕事が失われる一方で、新たな仕事が生まれています。多くのビジネスパーソンは、変化に対応するために新しいスキルを学び直す「リスキリング」に迫られています。その際、「何を学ぶべきか」「どうやってキャリアチェンジするか」といった相談に応じるキャリアコンサルタントの役割はますます重要になります。

第四に、人生100年時代におけるキャリアの長期化です。定年延長や定年後再雇用により、70歳以降も働き続けることが当たり前の社会になりつつあります。長い職業人生の中で、人々は何度もキャリアの見直しや再設計を行うことになります。各ライフステージに応じたキャリアプランニングを支援する専門家への需要は、今後さらに高まっていくと予測されます。

もちろん、AIがキャリアに関する情報提供を代替する可能性はありますが、相談者の感情に寄り添い、信頼関係を築き、その人ならではの価値観や可能性を引き出すといった、キャリアコンサルティングの中核をなす部分は、人間にしかできない領域です。

これらの背景から、キャリアコンサルタントは、変化の激しい時代において、人々の職業人生を支える不可欠な存在として、今後も社会からの需要が高まり続ける将来性豊かな資格・職業であるといえるでしょう。

キャリアコンサルタントを目指す方におすすめの養成講座3選

キャリアコンサルタントを目指す多くの人が通る道が、厚生労働大臣認定の養成講習です。ここでは、実績や人気のある代表的なスクールを3つ紹介します。それぞれの特徴を比較し、自分に合った講座を選びましょう。

※掲載している情報は2024年6月時点のものです。最新の情報や料金、キャンペーンについては各社の公式サイトで必ずご確認ください。

| スクール名 | 特徴 | 受講形態 | 料金(目安) | 教育訓練給付制度 |

|---|---|---|---|---|

| 資格の学校TAC | 豊富な合格実績と質の高い講師陣。試験対策ノウハウが蓄積されている。 | 通学・オンライン | 約330,000円 | 対象 |

| LEC東京リーガルマインド | 法律系資格で培ったノウハウ。多様な割引制度。全国に拠点あり。 | 通学・オンライン | 約330,000円 | 対象 |

| ヒューマンアカデミー | 全国に校舎があり通いやすい。実践的なカリキュラムと就職サポートが充実。 | 通学・オンライン | 約400,000円 | 対象 |

① 資格の学校TAC

資格の学校TACは、様々な資格試験で高い合格実績を誇る大手スクールです。キャリアコンサルタント養成講座においても、そのノウハウが活かされています。

- 特徴: 長年の資格指導で培われた試験分析力と、質の高い講師陣が最大の強みです。試験の出題傾向を徹底的に分析したオリジナル教材は、分かりやすいと評判です。また、実技試験対策にも力を入れており、経験豊富な講師から的確なフィードバックを受けられます。合格後のフォローアップや、他の資格(社会保険労務士など)とのダブルライセンスを目指す人向けのサポートも充実しています。

- おすすめな人: 確実に一発合格を目指したい人、試験対策を効率的に進めたい人、質の高い講義と教材を求める人におすすめです。

(参照:資格の学校TAC 公式サイト)

② LEC東京リーガルマインド

LEC東京リーガルマインドは、法律系資格を中心に多くの合格者を輩出してきたスクールです。全国に本校があり、通学しやすいのも魅力です。

- 特徴: 法律の専門家としての知見を活かし、労働関連法規などの学科講義に強みがあります。また、受講料が割引になる独自のキャンペーンや制度が豊富な点も特徴です。例えば、他のLEC講座の受講生割引や、提携大学の学生割引などが用意されています。オンラインでの受講システムも整備されており、自分のペースで学習を進められます。

- おすすめな人: 労働法規などの知識をしっかり固めたい人、割引制度を活用して費用を抑えたい人、全国の拠点で対面指導を受けたい人におすすめです。

(参照:LEC東京リーガルマインド 公式サイト)

③ ヒューマンアカデミー

ヒューマンアカデミーは、キャリアアップや就職・転職に繋がる多彩な講座を展開しているスクールです。全国に校舎があり、地域を問わず通学しやすいのが特徴です。

- 特徴: カウンセリングの実践に重きを置いたカリキュラムが組まれており、ロールプレイングの時間が豊富に確保されています。少人数制クラスで、講師からきめ細やかな指導を受けやすい環境です。また、資格取得後の就職・転職サポートも手厚く、グループ企業の人材紹介サービスと連携した求人紹介なども行っています。

- おすすめな人: 実践的なカウンセリングスキルをじっくり身につけたい人、全国の校舎で学びたい人、資格取得後の就職サポートを重視する人におすすめです。

(参照:ヒューマンアカデミー 公式サイト)

これらのスクールは、いずれも無料の説明会や個別相談会を実施しています。実際に話を聞き、教材を見たり、校舎の雰囲気を確認したりして、自分自身の学習スタイルや目標に最も合った講座を選ぶことが、合格への第一歩となります。