企業の持続的な成長を支える上で、人材は最も重要な資産です。特に、新卒採用においては、将来を担う可能性を秘めた内定者をいかにして迎え入れ、育成していくかが企業の未来を大きく左右します。その第一歩となるのが「内定者研修」です。

内定者研修は、単に内定式後のイベントとして行われるものではありません。内定辞退の防止から入社後の早期戦力化、そして定着率の向上まで、企業が抱える人材に関する多くの課題を解決する可能性を秘めた戦略的な取り組みです。

この記事では、内定者研修の基本的な定義から、その重要性、具体的な目的、効果的なプログラム内容、そして研修を成功に導くためのポイントまで、網羅的に解説します。人事・採用担当者の方はもちろん、自社の未来を担う人材育成に関心のあるすべての方にとって、有益な情報を提供します。この記事を通じて、貴社の内定者研修をより効果的で意味のあるものにするための一助となれば幸いです。

目次

内定者研修とは

内定者研修とは、企業が内定を出した学生(内定者)を対象に、入社までの期間に実施する教育・研修プログラム全般を指します。実施時期は内定式が行われる10月以降から、翌年4月の入社式直前までが一般的です。その目的は多岐にわたり、社会人としての心構えの醸成、基本的なビジネススキルの習得、企業理解の深化、そして内定者同士の連帯感の醸成などが挙げられます。

従来の内定者研修は、ビジネスマナー講習や簡単なPCスキル研修といった画一的な内容が中心でした。しかし、近年の労働市場の変化や若者の価値観の多様化に伴い、その役割と内容は大きく変化しています。現代の内定者研修は、単なるスキル付与の場ではなく、内定者の不安を解消し、入社意欲を高め、企業と内定者のエンゲージメント(愛着心や貢献意欲)を深めるための重要なコミュニケーション機会として位置づけられています。

ここで、混同されがちな「新入社員研修」との違いを明確にしておきましょう。

- 内定者研修:

- 対象者: 内定者(まだ学生の身分)

- 時期: 内定後~入社前

- 目的: 社会人への意識転換、入社意欲の向上、内定辞退防止、基礎スキルの準備、同期との関係構築

- 位置づけ: 入社への「助走期間」であり、内定者と企業のマッチングを再確認し、相互理解を深める場

- 新入社員研修:

- 対象者: 新入社員(正式な従業員)

- 時期: 入社直後

- 目的: 企業理念の浸透、実務に必要な専門知識・スキルの習得、配属に向けた準備

- 位置づけ: 即戦力化への「スタートダッシュ」であり、組織の一員として業務を遂行するための本格的な育成の場

このように、内定者研修は新入社員研修の前段階として、スムーズな社会人生活のスタートを支援し、入社後のミスマッチを防ぐための「ブリッジ(橋渡し)」の役割を担っています。

近年のトレンドとしては、オンライン技術の活用が挙げられます。オンライン研修やeラーニングを導入することで、地方在住の内定者も参加しやすくなり、学業との両立も容易になりました。また、一方的な講義形式だけでなく、内定者が主体的に参加できるグループワークや、先輩社員とのオンライン座談会など、双方向のコミュニケーションを重視したプログラムが増えています。

さらに、個々のスキルレベルや志向に合わせた「個別最適化」の動きも見られます。入社前に簡単なスキルチェックを行い、その結果に応じて異なる学習コンテンツを提供するなど、一人ひとりの成長をきめ細かくサポートするアプローチが注目されています。

内定者研修は、採用活動の最終フェーズであり、同時に人材育成の最初のステップです。この期間をいかに有意義に過ごしてもらうかが、入社後の活躍、ひいては企業の成長に直結するのです。

なぜ今、内定者研修が重要視されているのか

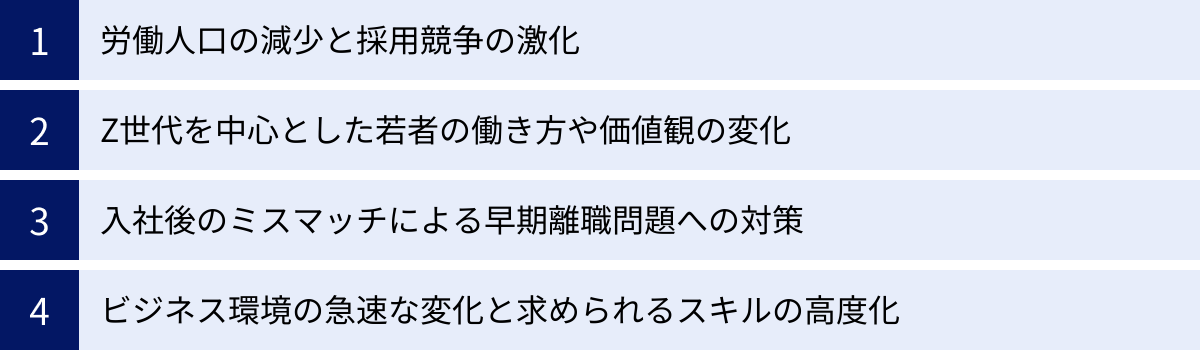

かつては「内定を出せば安心」と考えられていた時代もありましたが、現代においてその考え方は通用しません。多くの企業が、時間とコストをかけて内定者研修に注力する背景には、現代社会が抱える深刻な課題と、それに伴う企業の戦略的な意図があります。なぜ今、これほどまでに内定者研修が重要視されているのでしょうか。その理由を複数の視点から深掘りします。

第一に、労働人口の減少と採用競争の激化が挙げられます。日本の生産年齢人口は年々減少し続けており、企業にとって優秀な人材の確保は死活問題となっています。特に新卒採用市場は、学生優位の「売り手市場」が続いており、複数の企業から内定を得る学生も少なくありません。このような状況下では、内定を出しただけでは、学生が本当に入社してくれるという保証はないのです。

内定承諾後から入社までの数ヶ月間、企業からのフォローが何もないと、内定者は「自分は本当にこの会社に必要とされているのだろうか」「もっと良い会社があるのではないか」といった不安、いわゆる「内定ブルー」に陥りやすくなります。この不安が、内定辞退という最悪のシナリオにつながることは珍しくありません。内定者研修は、この「空白期間」を埋め、定期的な接点を通じて内定者の不安を払拭し、自社への帰属意識を高めるための極めて有効な手段となります。

第二に、Z世代を中心とした若者の働き方や価値観の変化も大きな要因です。現代の若者は、安定や高収入だけでなく、「自己成長」「社会貢献」「良好な人間関係」「ワークライフバランス」といった多様な価値観を重視する傾向があります。彼らは企業との間に「心理的なつながり」や「納得感」を求めます。

内定者研修は、企業理念やビジョン、事業の社会的な意義を深く伝える絶好の機会です。また、先輩社員との交流を通じて、社内の雰囲気や働き方のリアルな姿を見せることで、「この会社でなら自分らしく成長できそうだ」という期待感を醸成できます。一方的な情報提供ではなく、対話を通じて企業の価値観と内定者の価値観をすり合わせ、相互理解を深めるプロセスが、彼らのエンゲージメントを確固たるものにするのです。

第三に、入社後のミスマッチによる早期離職問題への対策としての重要性です。厚生労働省の調査によると、新規大卒就職者の約3人に1人が3年以内に離職しているというデータが長年続いています(参照:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」)。早期離職の主な原因は、「仕事内容のミスマッチ」「人間関係の悩み」「社風への不適応」など、入社前に抱いていたイメージと現実とのギャップです。

このギャップを埋めるためにも、内定者研修は重要な役割を果たします。研修を通じて、具体的な業務内容の一部を体験させたり、様々な部署の先輩社員から話を聞く機会を設けたりすることで、内定者は入社後の働き方をより具体的にイメージできます。これにより、「こんなはずではなかった」という入社後のネガティブなギャップを最小限に抑え、定着率の向上に繋げることが可能です。

第四に、ビジネス環境の急速な変化と求められるスキルの高度化です。DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展やグローバル化の加速により、ビジネスの現場ではITリテラシーや論理的思考力、主体的な問題解決能力といったスキルが、職種を問わず求められるようになっています。これらのスキルを新入社員研修だけで一から教えるのは、時間的な制約も大きく、非効率です。

内定者研修の期間を活用して、PCの基本スキルやロジカルシンキングの基礎などを先行して学んでもらうことで、新入社員研修をより高度で実践的な内容にシフトさせることができます。これにより、新入社員はよりスムーズに実務へ移行でき、企業全体の生産性向上にも貢献します。

以上のように、内定者研修は単なる福利厚生や慣習ではなく、採用競争を勝ち抜き、選び抜いた人材を確実に自社の戦力として定着・育成するための、極めて戦略的な人事施策として、その重要性を増しているのです。

内定者研修の主な目的

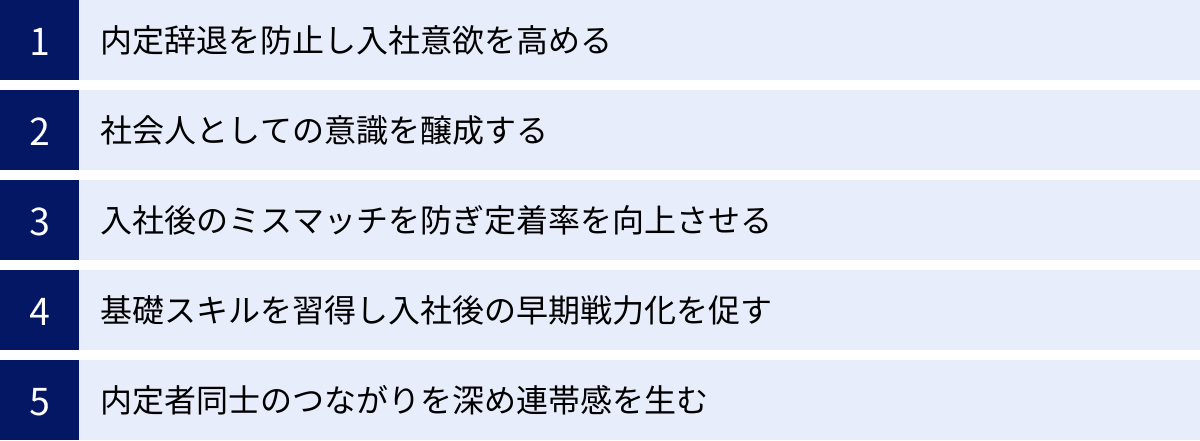

効果的な内定者研修を企画するためには、まずその目的を明確に定義することが不可欠です。目的が曖昧なままでは、研修内容が散漫になり、期待した効果を得ることはできません。ここでは、内定者研修が担うべき5つの主要な目的について、それぞれ具体的に解説します。

内定辞退を防止し入社意欲を高める

内定者研修の最も重要な目的の一つが、内定辞退の防止です。前述の通り、売り手市場が続く現代において、内定承諾後も学生の気持ちが揺れ動くことは十分に考えられます。この「内定ブルー」と呼ばれる不安な状態を放置しないことが肝心です。

内定ブルーの主な原因は、「情報不足による不安」「他社との比較による迷い」「社会人になることへの漠然としたプレッシャー」などです。内定者研修は、これらの不安を解消するための有効な手段となります。

- 定期的な接触による安心感の醸成: 定期的に研修や交流会を実施することで、企業が自分を気にかけてくれているという実感を与え、孤独感を和らげます。

- 企業理解の深化による魅力づけ: 研修を通じて、公式サイトやパンフレットだけでは伝わらない企業の文化、社員の人柄、事業の将来性などを深く伝えることで、「この会社で働きたい」という気持ちを再燃させ、入社意欲を確固たるものにします。

- 同期との関係構築による帰属意識の向上: 同じ目標を持つ仲間と出会い、交流することで、「この仲間たちと一緒に頑張りたい」という連帯感が生まれ、企業への帰属意識が高まります。

具体的には、人事担当者との定期的なオンライン面談、事業内容を分かりやすく解説するワークショップ、内定者限定のSNSグループの運営などが有効です。研修を通じてポジティブな体験を積み重ねてもらうことが、他社への目移りを防ぎ、最終的な入社へと繋がる強力な動機付けとなります。

社会人としての意識を醸成する

多くの内定者にとって、入社は「学生」から「社会人」へと立場が大きく変わる人生の転換点です。この変化にスムーズに対応できるよう、意識改革を促すことも内定者研修の重要な目的です。

学生と社会人の最も大きな違いは「責任」の所在です。学生時代は学費を払ってサービスを受ける側でしたが、社会人は給与を受け取り、組織の一員として価値を提供し、その対価として報酬を得る立場になります。この「お客様意識」から「プロフェッショナル意識」へのマインドセットチェンジは、一朝一夕にはできません。

内定者研修では、以下のような内容を通じて、社会人としての自覚と責任感を育むことが求められます。

- コンプライアンス研修: 情報漏洩のリスクやSNSの適切な利用方法など、企業人として守るべきルールと社会的責任について学びます。

- ビジネスマナー研修: 正しい言葉遣いや身だしなみ、報告・連絡・相談の重要性を学ぶことで、組織で働く上での基本姿勢を身につけます。

- 自己管理の重要性: 時間管理や体調管理など、プロとして成果を出し続けるために必要な自己管理能力の重要性を伝えます。

経営層や現場の第一線で活躍する社員から、「仕事の厳しさ」と「やりがい」を本音で語ってもらうことも効果的です。学生気分のまま入社するのではなく、プロのビジネスパーソンとしての自覚を持ってスタートラインに立ってもらうことが、入社後の順調な成長の基盤となります。

入社後のミスマッチを防ぎ定着率を向上させる

入社後の早期離職は、本人にとっても企業にとっても大きな損失です。その最大の原因である「リアリティショック(入社前後のギャップ)」を未然に防ぐことが、内定者研修の重要な目的の一つです。

採用活動中は、どうしても企業の魅力的な側面が強調されがちです。しかし、内定者研修の段階では、より現実的で多角的な情報を提供し、入社後の働き方を具体的にイメージさせることが重要になります。

- リアルな情報提供: 企業の強みだけでなく、現在抱えている課題や今後の挑戦についても包み隠さず伝えることで、信頼関係を築きます。

- 多様な社員との交流: 活躍しているエース社員だけでなく、若手社員や中堅社員、異なる職種の社員など、様々な立場の社員と話す機会を設けることで、多様なキャリアパスや働き方の実態を理解させます。

- 業務の疑似体験: グループワークやケーススタディを通じて、実際の業務に近い課題に取り組んでもらうことで、仕事の難しさや面白さを体感させます。

大切なのは、良い面も悪い面も含めて企業の「ありのままの姿」を見せることです。それによって内定者は、自分自身がその環境に適応できるか、やりがいを持って働けるかを冷静に判断できます。たとえその結果、辞退に至ったとしても、それはミスマッチの連鎖を防ぐ健全なプロセスと捉えるべきです。長期的な視点で見れば、これが結果的に定着率の向上に繋がるのです。

基礎スキルを習得し入社後の早期戦力化を促す

入社後の新入社員研修の期間は限られています。その中で、社会人としてのマインドセットからビジネスマナー、専門知識まで全てを詰め込むのは困難です。そこで、内定者研修の期間を活用して、汎用的なビジネス基礎スキルを前倒しで習得してもらうことで、入社後の育成を効率化し、早期の戦力化を目指します。

具体的に習得を目指すスキルは以下の通りです。

- ビジネスマナー: 挨拶、名刺交換、電話応対、来客応対、ビジネスメールの書き方など。

- PCスキル: Wordでの報告書作成、Excelでのデータ集計(SUM、AVERAGE関数など)、PowerPointでの簡単な資料作成など、業務で最低限必要な操作。

- 思考力: ロジカルシンキング(論理的思考力)の基礎を学び、物事を構造的に捉え、分かりやすく伝える訓練をします。

これらのスキルは、どの部署に配属されても必要となる土台です。入社前にこれらの基礎が身についているだけで、新入社員研修ではより実践的で専門的な内容に時間を割くことができます。これにより、新入社員は自信を持って業務をスタートでき、現場へのスムーズな適応と早期の活躍が期待できるのです。

内定者同士のつながりを深め連帯感を生む

最後に見過ごせないのが、同期のつながりを形成するという目的です。特に、全国から内定者が集まる企業や、オンラインでの採用活動が中心だった場合、内定者同士が顔を合わせる機会はほとんどありません。

一人で入社を迎えるのと、既に顔見知りの仲間がいる状態で入社するのとでは、心理的な安心感が全く異なります。

- 不安の共有と解消: 「社会人になるのが不安」「研修についていけるかな」といった悩みを共有し、励まし合える仲間がいることは、大きな心の支えになります。

- 切磋琢磨する関係の構築: 研修のグループワークなどを通じて協力し合う経験は、入社後も互いに助け合い、高め合う良好な同期関係の基盤となります。

- 組織への円滑な適応: 同期のネットワークは、部署の垣根を越えた情報交換や連携を促し、組織全体のコミュニケーション活性化にも繋がります。

チームビルディングを目的としたグループワークや、自己紹介を兼ねたレクリエーション、オンライン懇親会などを企画し、内定者同士が自然に交流できる場を意図的に設けることが重要です。「この仲間たちと一緒なら頑張れる」という強い連帯感は、入社意欲を高めるだけでなく、困難に直面した際の離職の抑止力にもなるのです。

内定者研修のメリット・デメリット

内定者研修は多くの目的を達成するための有効な手段ですが、実施にあたってはメリットだけでなく、デメリットや注意点も理解しておく必要があります。ここでは、企業側と内定者側、それぞれの視点からメリット・デメリットを整理します。

企業側のメリット

企業が内定者研修を実施することで得られるメリットは、単なる人材育成に留まりません。採用戦略から組織文化の醸成まで、多岐にわたる好影響が期待できます。

| メリット項目 | 詳細な説明 |

|---|---|

| ① 内定辞退率の低下 | 最も直接的で大きなメリットです。 定期的な接触を通じて内定者の不安を解消し、企業への理解と愛着を深めることで、他社への心変わりを防ぎます。採用活動にかけたコストと時間を無駄にしないためにも、極めて重要です。 |

| ② 入社後の定着率向上 | 研修を通じて企業文化や仕事内容のリアルな側面を伝えることで、入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを軽減します。納得感を持って入社した社員は、定着しやすく、長期的に活躍する可能性が高まります。 |

| ③ 育成の効率化と早期戦力化 | ビジネスマナーやPCスキルといった基礎的な内容を前倒しで学ばせることで、新入社員研修をより高度で実践的なものにできます。 これにより、現場配属後のOJT(On-the-Job Training)の負担も軽減され、育成全体のスピードアップと効率化が図れます。 |

| ④ 企業文化・理念の浸透 | 内定者という、まだ組織の色に染まっていない段階で、企業のビジョンや大切にしている価値観を直接伝えることは、企業文化を深く浸透させる上で非常に効果的です。経営層が自らの言葉で語りかける機会を設ければ、その効果はさらに高まります。 |

| ⑤ 内定者の能力・適性の把握 | 研修中のグループワークや課題への取り組み姿勢を観察することで、履歴書や面接だけでは分からなかった個々の能力、性格、コミュニケーションスタイルなどを把握できます。この情報は、入社後の適切な配属先を検討する上での貴重な判断材料となります。 |

| ⑥ 採用活動へのフィードバック | 内定者との対話の中から、「自社の採用活動のどこが魅力的だったか」「他社の選考と比べてどうだったか」といった率直な意見を得られることがあります。この生きたフィードバックは、次年度以降の採用戦略を改善するための重要なヒントになります。 |

内定者側のメリット

内定者研修は、企業のためだけに行われるものではありません。参加する内定者にとっても、社会人生活をスムーズにスタートさせるための多くのメリットがあります。

| メリット項目 | 詳細な説明 |

|---|---|

| ① 入社前の不安解消 | 「本当にこの会社でやっていけるだろうか」という漠然とした不安を解消できることが最大のメリットです。会社の雰囲気や社員の人柄に触れたり、同期と悩みを共有したりすることで、安心して入社日を迎えられます。 |

| ② 同期とのネットワーク構築 | 入社前に同期と顔見知りになり、関係性を築くことができます。入社後に気軽に相談できる仲間がいることは、大きな心理的安全性に繋がります。 このつながりは、部署を超えた連携や将来的なキャリアにおいても貴重な財産となります。 |

| ③ スムーズな社会人への移行 | 学生から社会人への意識転換を促すプログラムを通じて、社会人としての心構えを準備できます。ビジネスマナーや基礎スキルを事前に学ぶことで、入社後に自信を持ってスタートを切ることができます。 |

| ④ 企業理解の深化 | 採用選考の段階よりも深く、リアルな情報を得ることができます。事業内容や組織体制、社風などを具体的に知ることで、入社後の自分の役割やキャリアパスをより明確にイメージできるようになります。 |

| ⑤ 自己成長の実感 | 研修で新たな知識やスキルを学ぶことは、純粋な自己成長の機会となります。特に、思考力向上研修やコミュニケーション研修などは、社会人としてだけでなく、一人の人間としての成長にも繋がる貴重な経験です。 |

企業側のデメリットと注意点

多くのメリットがある一方で、内定者研修の企画・実施には相応の負担やリスクも伴います。これらを事前に把握し、対策を講じることが成功の鍵となります。

- コストと工数の発生:

- 金銭的コスト: 外部講師や研修サービスを利用する場合は委託費用がかかります。対面研修の場合は、会場費、交通費、宿泊費、教材費なども必要です。

- 時間的コスト(工数): 人事担当者が研修の企画、カリキュラム作成、日程調整、内定者への連絡、当日の運営、事後フォローなどを行う必要があり、通常業務に加えて大きな負担となります。

- 内定者への過度な負担:

- 内定者はまだ学生であり、卒業論文や研究、学業、アルバ legalesなどが本分です。研修の頻度が多すぎたり、課題の量が重すぎたりすると、学業に支障をきたし、かえって入社意欲を削いでしまう可能性があります。研修はあくまで業務ではないため、給与の支払い義務はありませんが、参加を強制したり、過度な拘束をしたりすることは避けるべきです。

- 研修内容の陳腐化・形骸化:

- 毎年同じ内容を繰り返しているだけでは、時代の変化や内定者のニーズに対応できず、効果が薄れてしまいます。「とりあえずやっているだけ」の形骸化した研修は、内定者に「時間の無駄」と感じさせ、逆効果になりかねません。定期的な内容の見直しとアップデートが不可欠です。

- 期待値のコントロール:

- 研修で華やかな成功事例や理想論ばかりを語りすぎると、内定者の期待値を過剰に高めてしまうリスクがあります。入社後に現実とのギャップを感じさせないよう、良い面だけでなく、仕事の厳しさや課題なども含めたリアルな情報提供を心がけるバランス感覚が求められます。

これらのデメリットを最小限に抑えるためには、研修の目的を明確にし、費用対効果を十分に検討した上で、内定者の状況に最大限配慮したプログラムを設計することが重要です。

内定者研修の適切な実施時期

内定者研修の効果を最大化するためには、「何を教えるか」だけでなく、「いつ実施するか」も非常に重要な要素です。実施時期によって、研修の目的や内定者の心理状態が異なるため、それに合わせた内容を設計する必要があります。一般的に、内定者研修は「内定式直後」と「入社直前」の2つの期間に分けて、あるいは継続的に実施されます。

内定式直後(10月〜12月)

多くの企業で内定式が行われる10月以降のこの時期は、内定者研修をスタートさせる絶好のタイミングです。

- 目的:

- 内定辞退の防止と入社意欲の維持・向上: この時期の最大の目的はこれに尽きます。内定式で高まったモチベーションを維持し、他社への目移りを防ぐための「つなぎ止め」が重要です。

- 内定者同士の顔合わせと関係構築: 初めて内定者全員が顔を合わせる機会を作り、同期としての連帯感を育む第一歩とします。

- 企業理解の第一歩: 企業の歴史や理念、事業の全体像といった基本的な情報をインプットし、自社への理解を深めてもらいます。

- 社会人への意識転換のきっかけ作り: 学生気分の延長ではなく、これから社会人になるのだという自覚を促すきっかけを提供します。

- 効果的なプログラム内容:

- キックオフイベント・懇親会: まずは堅苦しい研修よりも、自己紹介や簡単なゲームなどを通じて、人事担当者や内定者同士が打ち解ける場を設けるのが効果的です。

- 経営層からのメッセージ: 会社のトップから、ビジョンや内定者への期待を直接語ってもらうことで、内定者の心を掴み、入社意欲を高めます。

- 企業理念ワークショップ: 企業の理念やバリューについて、グループでディスカッションさせ、自分たちの言葉で理解を深めてもらう参加型のプログラム。

- 内定者SNSグループの開設: この時期にコミュニケーションツール(Slack、LINE WORKSなど)を導入し、内定者同士や人事担当者が気軽に情報交換できる場を作ります。

- 注意点:

- この時期は、内定者の学業が最も忙しい時期の一つです。卒業論文や後期の授業・試験などを控えているため、負担の大きい課題や長期間の研修は避けるべきです。

- 研修の頻度は月1回程度とし、参加は任意とするなど、柔軟な対応が求められます。あくまで目的は「つなぎ止め」と「関係構築」であり、スキルアップを詰め込みすぎないことが重要です。

入社直前(1月〜3月)

年が明け、入社が目前に迫ってくるこの時期は、より実践的な内容にシフトしていきます。内定者も卒業の見通しが立ち、社会人生活への意識が高まっているため、学習意欲も向上しています。

- 目的:

- 入社後のスムーズなスタートダッシュ支援: 入社後すぐに必要となる基礎的なビジネススキルや知識を習得させ、即戦力化を促します。

- 実務への橋渡し: 新入社員研修やOJTへのスムーズな移行を目的とし、業務内容への理解を深めます。

- 最終的な不安の払拭: 入社を目前に控えて高まる具体的な不安(配属、人間関係など)を解消し、万全の態勢で入社日を迎えられるようにします。

- 効果的なプログラム内容:

- ビジネスマナー研修: 挨拶、名刺交換、電話応対、メール作成など、社会人としての基本動作を実践的に学びます。オンラインではなく、対面での実施が効果的です。

- PCスキル研修: Word、Excel、PowerPointの基本操作や、自社で利用するITツール(チャットツール、勤怠管理システムなど)の紹介と簡単なトレーニング。

- コンプライアンス・情報セキュリティ研修: 企業人として守るべきルールについて、具体的な事例を交えながら学びます。

- 先輩社員との座談会・Q&Aセッション: 配属先の可能性が高い部署の若手社員と交流し、リアルな仕事内容や一日の流れ、キャリアパスについて質問できる場を設けます。

- eラーニングによる自己学習: 業界知識や基本的な専門用語など、各自のペースで学べるコンテンツを提供し、知識レベルの底上げを図ります。

- 注意点:

- この時期は卒業旅行などを計画している内定者も多いため、日程調整には配慮が必要です。複数日程を設ける、オンラインと対面を組み合わせるなどの工夫が求められます。

- 詰め込みすぎは禁物です。入社後の新入社員研修との役割分担を明確にし、あくまで「基礎の習得」に焦点を当てることが大切です。完璧を目指すのではなく、入社後に困らない最低限のレベルを目標としましょう。

結論として、理想的なのは、これらの時期の特性を活かし、複数回にわたって目的の異なる研修を組み合わせる「ハイブリッドアプローチ」です。例えば、10月にキックオフと顔合わせ、11月~12月は月1回のオンライン交流会やeラーニング、2月~3月に集中して対面でのマナー研修やスキル研修を実施するといった形です。これにより、内定者のエンゲージメントを継続的に維持しつつ、段階的に社会人への移行を支援できます。

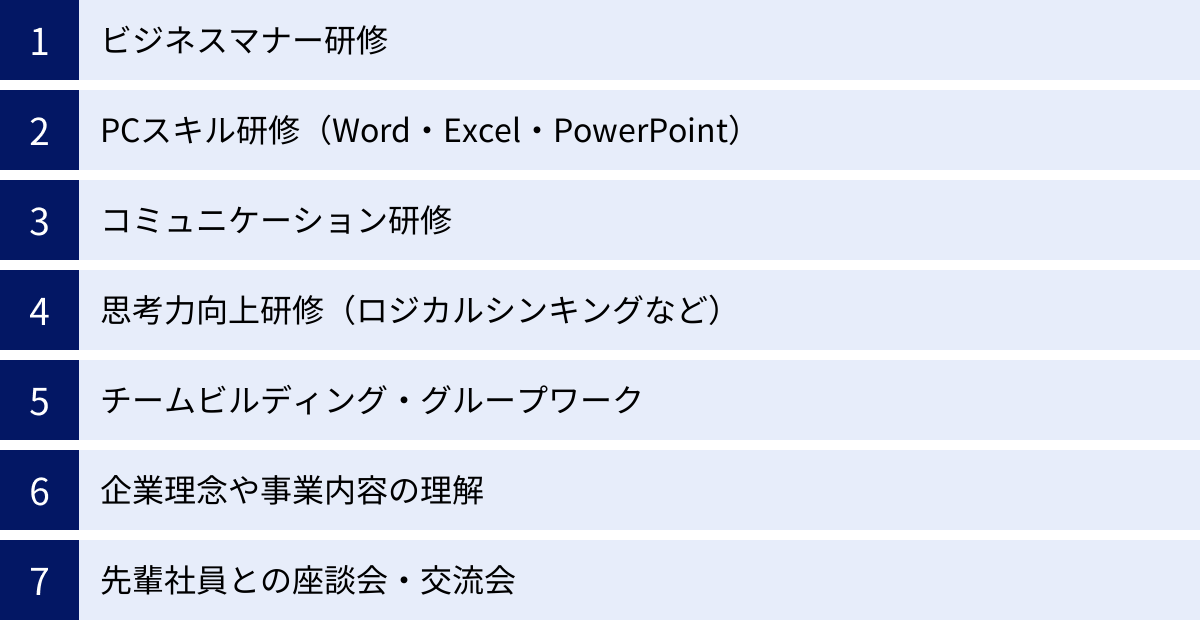

効果的な内定者研修のプログラム内容

内定者研修の目的や時期が決まったら、次はその中身である具体的なプログラムを設計します。効果的な研修にするためには、内定者の現状(スキルレベル、不安など)と、入社後に目指してほしい姿から逆算して、バランスの取れたカリキュラムを組むことが重要です。ここでは、多くの企業で導入され、高い効果が期待できる代表的な研修プログラムを7つ紹介します。

ビジネスマナー研修

ビジネスマナーは、社会人としての信頼を築くための基本中の基本であり、内定者研修の定番プログラムです。学生時代の振る舞いが許されなくなるビジネスシーンにおいて、正しいマナーを身につけていることは、本人を守り、会社の品位を保つ上で不可欠です。

- 目的: 組織の一員としての自覚を促し、顧客や取引先、社内の人間に対して失礼のない対応ができるようにする。

- 主な内容:

- 身だしなみ: 清潔感のある服装、髪型、装飾品などの基本。

- 挨拶・言葉遣い: TPOに応じた挨拶の仕方、尊敬語・謙譲語・丁寧語の正しい使い分け。

- 名刺交換: 正しい受け渡しの手順、受け取った名刺の扱い方。

- 電話応対: 電話の受け方・かけ方、不在時の伝言の受け方。

- 来客応対・訪問: 案内、お茶の出し方、席次。訪問時の受付での振る舞い。

- ビジネス文書・メール: 報告書や議事録の基本構成、ビジネスメールの型(件名、宛名、署名など)。

- ポイント: 単なる知識のインプットに終わらせず、ロールプレイング(役割演技)を多く取り入れることが重要です。実際に名刺交換をしたり、電話応対のシミュレーションをしたりすることで、身体で覚えさせ、実践力を高めます。

PCスキル研修(Word・Excel・PowerPoint)

現代のビジネスにおいて、PCスキルは職種を問わず必須の能力です。特に、Microsoft Office製品(Word, Excel, PowerPoint)の基本操作は、できて当たり前という風潮も強く、入社前に習得しておくことで、業務の効率が格段に上がります。

- 目的: 報告書作成、データ集計、プレゼン資料作成など、日常業務で必要となる基本的なPC操作を習得し、業務効率の低下を防ぐ。

- 主な内容:

- Word: ビジネス文書の書式設定、表や図の挿入、変更履歴の活用。

- Excel: 表作成、四則演算、SUM・AVERAGEなどの基本関数、グラフ作成、ショートカットキーの活用。

- PowerPoint: スライド作成の基本、図形やアニメーションの活用、見やすい資料作成のポイント。

- ポイント: 事前にアンケートを取り、内定者一人ひとりのスキルレベルを把握することが大切です。全員に同じ内容を教えるのではなく、レベル別のクラスを設けたり、基礎と応用に分けたりすることで、受講者の満足度と学習効果を高めます。また、自社でよく使うフォーマットやテンプレートを教材にすると、より実践的になります。

コミュニケーション研修

仕事は一人では完結しません。上司、同僚、顧客など、様々な立場の人と円滑な人間関係を築き、協力して成果を出すためには、高いコミュニケーション能力が求められます。

- 目的: 相手の意図を正確に理解し、自分の考えを分かりやすく伝えるスキルを習得することで、組織内の円滑な連携と生産性の向上を目指す。

- 主な内容:

- 聴く力(傾聴): 相手の話に真摯に耳を傾け、本質を理解するスキル。

- 話す力(伝達): 結論から話す(PREP法)、5W1Hを意識するなど、論理的で分かりやすい説明の仕方。

- 報告・連絡・相談(報連相): いつ、誰に、何を、どのように伝えるべきかの基本を学ぶ。

- アサーティブコミュニケーション: 自分も相手も尊重しながら、誠実に自分の意見を伝える対話法。

- ポイント: ディスカッションやプレゼンテーション、グループワークなど、実際に「話す」「聞く」場面を多く設けることが効果的です。お互いにフィードバックし合う時間を作ることで、客観的な視点から自分のコミュニケーションの癖に気づくことができます。

思考力向上研修(ロジカルシンキングなど)

指示待ちではなく、自ら考えて行動できる人材を育成するために、思考力系の研修はますます重要になっています。中でもロジカルシンキング(論理的思考力)は、あらゆるビジネススキルの土台となるものです。

- 目的: 物事を構造的に捉え、筋道を立てて考える能力を養い、問題解決能力や説得力のあるコミュニケーション能力の基礎を築く。

- 主な内容:

- MECE(ミーシー): 漏れなく、ダブりなく物事を整理する考え方。

- ロジックツリー: 問題の原因や解決策をツリー状に分解して考える手法。

- 仮説思考: 限られた情報から仮の結論を立て、検証していく思考プロセス。

- フレームワーク活用: 3C分析、SWOT分析などの基本的なビジネスフレームワークの紹介。

- ポイント: 難しい理論の解説に終始せず、身近なテーマを使った演習を多く取り入れることが重要です。「当社の売上を上げるには?」「学生に自社製品をPRする方法は?」といったテーマでグループディスカッションを行い、考えた結果を発表させることで、楽しく論理的思考をトレーニングできます。

チームビルディング・グループワーク

同期との連帯感を醸成し、チームで成果を出すことの重要性を学ぶために、チームビルディングを目的としたグループワークは欠かせません。

- 目的: 共同作業を通じて、チーム内での役割認識、協調性、目標達成意欲を育み、同期としての絆を深める。

- 主な内容:

- ビジネスゲーム: 企業の経営をシミュレーションするゲームや、限られた情報でコンセンサスを形成するゲームなど。

- ケーススタディ: 実際に企業が直面した課題などを題材に、グループで解決策を討議し、発表する。

- 共同制作: 短時間で特定のテーマに沿った制作物(ポスター、プレゼン資料など)を協力して作り上げる。

- ポイント: 結果だけでなく、プロセスを重視することが大切です。討議の進め方、意見のまとめ方、役割分担など、チームとしてどのように機能したかを振り返る時間を設けます。講師や人事担当者はファシリテーターとして議論を活性化させ、健全な協力関係が築けるようサポートします。

企業理念や事業内容の理解

内定者が「この会社で何を実現したいのか」という働く目的を見出すためには、自社が何を目指し、どのような事業を行っているのかを深く理解することが不可欠です。

- 目的: 企業理念やビジョンへの共感を促し、自社の事業活動の全体像と社会的な意義を理解することで、働くことへのモチベーションと帰属意識を高める。

- 主な内容:

- 経営層による講話: 創業の想いや将来のビジョンをトップの言葉で直接伝える。

- 事業部紹介: 各事業部の責任者や先輩社員が、具体的な仕事内容や成功事例、今後の展望などを紹介する。

- 工場・オフィス見学: 実際に製品が作られている現場や、社員が働いているオフィスを見学し、事業を肌で感じる。

- ポイント: 一方的な説明だけでなく、内定者が当事者意識を持てるような工夫が必要です。例えば、「自分たちがこの事業部の担当者なら、今後どのような戦略を立てるか?」といったテーマでディスカッションさせることで、より深く事業内容を理解させることができます。

先輩社員との座談会・交流会

内定者が最も知りたいのは、リアルな情報です。歳の近い先輩社員とのフランクな交流の場は、内定者の様々な疑問や不安を解消する上で非常に効果的です。

- 目的: 現場で働く社員との対話を通じて、リアルな働き方や社風を伝え、入社後の具体的なイメージを持たせることで、不安を解消し、入社意欲を高める。

- 主な内容:

- パネルディスカッション: 様々な部署、年次の先輩社員が登壇し、司会者の質問や内定者からの質問に答える形式。

- グループ座談会: 少人数のグループに分かれ、先輩社員を囲んでフランクに質問できる形式。

- ランチミーティング: 食事をしながらリラックスした雰囲気で交流する。

- ポイント: 人事が席を外す、あるいは聞き役に徹するなど、内定者が本音で質問しやすい雰囲気作りが重要です。事前に匿名で質問を募集しておくのも良い方法です。「失敗談」や「仕事の厳しい面」なども正直に話してもらうことで、かえって信頼感が増します。

これらのプログラムを自社の目的や内定者の状況に合わせて組み合わせることで、満足度と効果の高い内定者研修を実現できます。

内定者研修の実施形式

研修プログラムの内容と合わせて検討すべきなのが、その「実施形式」です。近年はテクノロジーの進化により、従来の対面研修だけでなく、オンライン研修やeラーニングなど、多様な選択肢が生まれました。それぞれの形式にメリット・デメリットがあり、目的や内容に応じて最適な形式を選ぶ、あるいは組み合わせることが重要です。

対面研修(集合研修)

対面研修は、特定の場所に講師と受講者(内定者)が集まって実施する、最も伝統的な研修形式です。一堂に会することで得られる効果は大きく、依然として多くの企業で中心的な役割を担っています。

- 特徴:

- 講師と受講者、受講者同士が同じ空間を共有する。

- 講師は受講者の表情や反応を直接見ながら、臨機応変に進行できる。

- グループワークやロールプレイングなど、実践的な演習がしやすい。

- 研修後の懇親会などを通じて、非公式なコミュニケーションも生まれやすい。

- 適した研修内容:

- ビジネスマナー研修: 名刺交換や立ち居振る舞いなど、身体で覚える必要がある内容。

- チームビルディング・グループワーク: 活発な議論や共同作業を通じて一体感を醸成したい場合。

- キックオフイベント: 初めて顔を合わせる内定者同士の絆を深め、企業への帰属意識を高めたい場合。

- 経営層からの講話: トップの熱意や想いを直接伝え、場の空気を共有することで、感動や共感を呼び起こしたい場合。

対面研修の最大の強みは、その場で生まれる一体感と没入感です。同じ目標を持つ仲間と時間を共有する経験は、オンラインでは得難い強い連帯感を生み出します。

オンライン研修

オンライン研修は、ZoomやMicrosoft TeamsなどのWeb会議システムを利用して、リアルタイムで実施する研修形式です。コロナ禍を機に急速に普及し、今や研修のスタンダードな選択肢の一つとなっています。

- 特徴:

- 受講者はPCとインターネット環境があれば、どこからでも参加できる。

- 移動時間や交通費、会場費などのコストを大幅に削減できる。

- チャット機能や投票機能、ブレイクアウトルーム機能などを活用することで、双方向のコミュニケーションが可能。

- 研修の様子を録画しておけば、欠席者へのフォローや復習用のコンテンツとして活用できる。

- 適した研修内容:

- 知識インプット型の講義: 企業理念の説明、事業内容の紹介、コンプライアンス研修など。

- PCスキル研修: 講師が画面共有をしながら操作方法を説明し、受講者も自分のPCで実践できる。

- 思考力向上研修: ブレイクアウトルームを使えば、少人数でのディスカッションも効率的に行える。

- 先輩社員との座談会: 地方の事業所で働く社員など、物理的に集まるのが難しいメンバーも参加しやすい。

オンライン研修は、地理的な制約を取り払い、効率的に研修を実施できる点が大きな魅力です。特に、地方在住の内定者や学業で忙しい内定者への配慮に繋がります。

eラーニング

eラーニングは、事前に作成された研修コンテンツ(動画、テキスト、テストなど)を、学習管理システム(LMS: Learning Management System)上で提供し、受講者が個々のペースで学習を進める形式です。

- 特徴:

- 受講者は時間や場所を問わず、スマートフォンやPCで好きな時に学習できる。

- 一度コンテンツを作成すれば、何度でも繰り返し利用できるため、コストパフォーマンスが高い。

- 理解度テストなどを組み込むことで、学習の進捗や定着度をデータで管理できる。

- 一人ひとりのレベルや興味に合わせて、学習するコンテンツを選択させることが可能。

- 適した研修内容:

- 基礎知識の習得: 業界知識、専門用語、自社製品の概要など、反復学習が効果的な暗記系の内容。

- コンプライアンス・情報セキュリティ: 全員が必ず履修すべき必須の内容を、抜け漏れなく学習させるのに適している。

- PCスキルの基礎: 基本操作などを動画で学び、自分のPCで練習する。

- 研修前の事前学習・研修後の復習: 対面研修やオンライン研修の効果を高めるための補助教材として活用。

eラーニングの強みは、学習の個別最適化と効率化です。内定者期間中の隙間時間を有効に活用してもらい、知識レベルの底上げを図るのに非常に有効な手段です。

形式ごとのメリット・デメリット比較

それぞれの形式の特徴を理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。以下に、3つの形式のメリット・デメリットをまとめます。

| 形式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 対面研修(集合研修) | ・一体感や連帯感が醸成しやすい ・実践的な演習(ロールプレイングなど)に適している ・受講者の集中力を維持しやすい ・非公式なコミュニケーションが生まれやすい |

・会場費、交通費、宿泊費などのコストが高い ・場所や時間の制約が大きい ・地方在住者や学業で忙しい内定者の負担が大きい ・企画・運営の手間がかかる |

| オンライン研修 | ・場所を問わず参加可能で、地理的な格差がない ・交通費や会場費などのコストを削減できる ・録画による反復学習や欠席者フォローが可能 ・短時間からでも実施しやすい |

・通信環境によって品質が左右される ・受講者の集中力が持続しにくい ・実践的な演習には限界がある ・一体感を醸成しにくい ・PCやネット環境の差が学習効果に影響する |

| eラーニング | ・時間や場所を選ばず、自分のペースで学習できる ・反復学習が容易で、知識の定着に効果的 ・学習進捗をデータで管理できる ・研修運営のコストと工数を削減できる |

・受講者の自己管理能力やモチベーションに依存する ・不明点をその場で質問できない ・受講者同士の交流が生まれない ・実践的なスキルの習得には不向き |

結論として、現代の内定者研修では、これらの形式を組み合わせた「ブレンデッドラーニング(ハイブリッド型研修)」が最も効果的とされています。例えば、以下のような組み合わせが考えられます。

- 事前学習(eラーニング): 業界知識や専門用語を各自で学習しておく。

- 本研修(オンライン研修): eラーNINGで学んだ知識を基に、ディスカッションや講義を行う。

- 集中研修(対面研修): 入社直前に集合し、ビジネスマナーの実践やチームビルディングで一体感を高める。

- 事後フォロー(eラーニング): 研修内容を動画で復習できるようにする。

このように、各形式の長所を活かし、短所を補い合うことで、内定者の負担を軽減しつつ、学習効果を最大化することが可能になります。

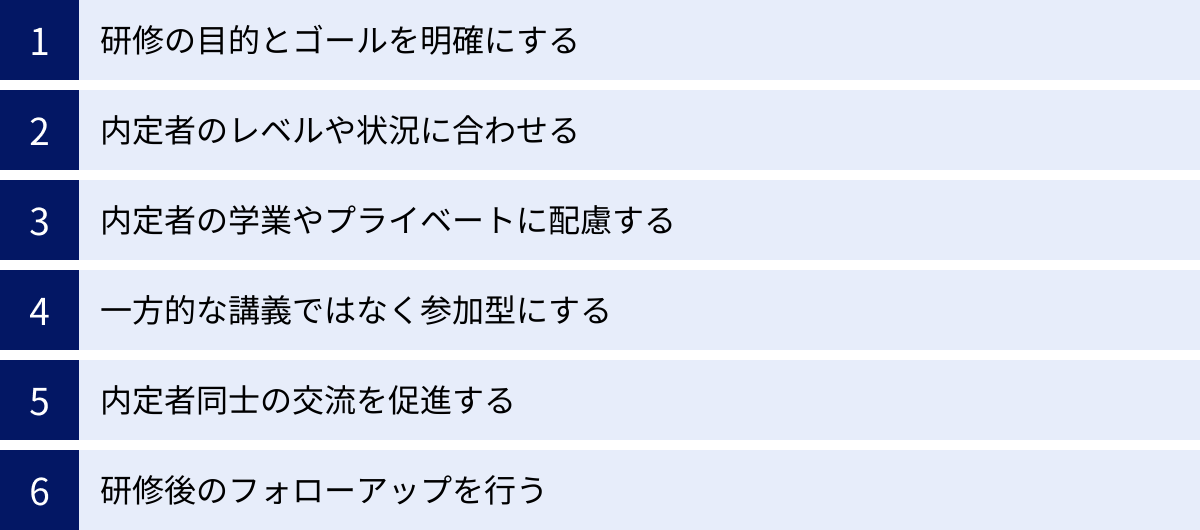

内定者研修を成功させるための6つのポイント

時間とコストをかけて内定者研修を実施しても、そのやり方次第で効果は大きく変わります。内定者にとって有益で、企業の目的も達成できる「成功する研修」にするためには、企画・運営段階で押さえておくべき重要なポイントがいくつかあります。ここでは、その中でも特に重要な6つのポイントを解説します。

① 研修の目的とゴールを明確にする

これは全ての基本であり、最も重要なポイントです。なぜこの研修を行うのか、この研修を通じて内定者にどうなってほしいのか、という目的とゴールが曖昧なままでは、プログラムの内容も散漫になり、効果測定もできません。「とりあえず毎年やっているから」という惰性で実施するのは最も避けるべきです。

- 目的の例: 「内定辞退率を前年比〇%削減する」「入社後の早期離職を防ぐ」「社会人としてのプロ意識を醸成する」

- ゴールの例: 「内定者全員が自社の企業理念を自分の言葉で説明できる」「ビジネスマナーの基本動作(名刺交換、電話応対)を全員がマスターする」「同期の顔と名前が一致し、気軽に話せる関係になっている」

このように、具体的で測定可能なゴールを設定することで、研修内容の選定基準が明確になり、研修後の効果検証も容易になります。この目的とゴールは、企画する人事担当者だけでなく、研修に関わる講師や先輩社員、そして参加する内定者自身にも事前に共有することが重要です。

② 内定者のレベルや状況に合わせる

内定者と一括りにしても、そのバックグラウンドは様々です。文系・理系、体育会系・文化系、アルバイト経験の有無、PCスキルの習熟度など、一人ひとりスキルレベルも価値観も異なります。全員に同じ内容を画一的に提供するだけでは、一部の内定者にとっては簡単すぎ、別の一部にとっては難しすぎるといった状況が生まれてしまいます。

- 事前アンケートの実施: 研修前にアンケートを実施し、「PCスキル(Word, Excel)はどの程度使えるか」「社会人になる上で不安なことは何か」「研修で学びたいことは何か」といった情報を収集します。

- レベル別のクラス分け: PCスキル研修などで、アンケート結果を基に「初心者コース」と「中級者コース」に分けるといった工夫が有効です。

- 選択式のプログラム: 複数のプログラムを用意し、内定者が自分の興味や必要性に応じて選択できるようにするのも良い方法です。

内定者一人ひとりを尊重し、その成長に寄り添う姿勢が、研修の満足度を高め、企業への信頼感を育むことに繋がります。

③ 内定者の学業やプライベートに配慮する

忘れてはならないのは、内定者はまだ「学生」であり、従業員ではないということです。彼らの本分は学業を修め、無事に卒業することです。企業の都合を一方的に押し付けるような研修は、かえってエンゲージメントを低下させる原因になります。

- 時期の配慮: 卒業論文の提出時期や期末試験の期間(例: 12月下旬~1月)は、長期間の研修や重い課題を避ける。

- 頻度と時間の配慮: 研修の頻度を増やしすぎない(例: 月1回程度)。オンライン研修の場合も、長時間の拘束は避け、休憩をこまめに挟む。

- 費用の配 જય: 対面研修の場合、交通費や宿泊費は必ず企業側が負担する。

- 参加の任意性: 原則として研修への参加は任意とし、強制的な雰囲気を作らない。欠席者には後日、録画動画や資料を共有するなどのフォローを行う。

研修はあくまで「入社に向けた任意参加の支援プログラム」というスタンスを明確にし、内定者の事情を最大限に尊重する姿勢を示すことが、良好な関係を築く上で不可欠です。

④ 一方的な講義ではなく参加型にする

内定者研修でよくある失敗が、講師が一方的に話し続けるだけの「講義形式」に終始してしまうことです。特にオンラインでは、受け身の姿勢が続くと集中力が切れやすく、学習効果が著しく低下します。Z世代は、受け身の学習よりも、自ら考え、発言し、他者と対話する中で学ぶことを好む傾向があります。

- グループワーク・ディスカッション: 少人数のグループに分かれて特定のテーマについて議論し、その結果を発表させる。

- ケーススタディ: 実際のビジネスシーンを想定した課題に対し、解決策を考えさせる。

- 質疑応答の時間: 講義の合間や最後に、十分な質疑応答の時間を確保する。チャットツールなどを活用し、気軽に質問できる雰囲気を作る。

- ゲーミフィケーション: ビジネスゲームやクイズ形式を取り入れ、楽しみながら学べる要素を盛り込む。

内定者を「受講者」ではなく「参加者」として扱う意識が重要です。彼らが主役となって主体的に関わる場を作ることで、学びは深まり、研修自体が記憶に残る体験となります。

⑤ 内定者同士の交流を促進する

研修の大きな目的の一つは、同期のつながりを形成することです。しかし、ただ集めただけでは自然に交流が生まれるとは限りません。特に人見知りの内定者もいるため、企業側が意図的に交流を促す仕掛けを用意することが重要です。

- 自己紹介タイム: 趣味や特技、学生時代に打ち込んだことなど、人柄が伝わるテーマで自己紹介をさせ、共通点を見つけやすくする。

- 定期的なグループ替え: グループワークの際に、メンバーを頻繁に入れ替えることで、より多くの人と話す機会を作る。

- オンライン懇親会: 研修後にオンラインで懇親会を実施する。簡単なゲームなどを用意すると盛り上がりやすい。

- メンター制度との連携: 若手の先輩社員をメンターとして内定者グループに配置し、交流の潤滑油となってもらう。

同期との良好な関係は、入社後の心理的安全性に直結します。研修を通じて「頼れる仲間ができた」と感じてもらうことが、入社への期待感を高め、定着率向上にも繋がります。

⑥ 研修後のフォローアップを行う

研修は「実施して終わり」ではありません。その効果を測定し、次年度に活かすための改善サイクルを回すこと、そして内定者のモチベーションを維持し続けるための継続的なフォローが不可欠です。

- アンケートの実施: 研修終了直後に必ずアンケートを取り、「研修内容は有益だったか」「講師の説明は分かりやすかったか」「もっと知りたかったことは何か」などのフィードバックを収集する。

- レポートの提出: 学んだことを自分の言葉でまとめるレポートを提出してもらう。これは知識の定着を促すと同時に、理解度を確認する手段にもなります。

- 個別面談: 研修の感想を聞いたり、新たに生まれた疑問や不安を解消したりするために、人事担当者との1on1面談の機会を設ける。

- 継続的な情報提供: 研修後も、社内報の送付や内定者向けSNSでの情報発信などを通じて、定期的な接点を持ち続ける。

研修という「点」のイベントを、入社までの「線」のコミュニケーションの中に位置づける視点が重要です。丁寧なフォローアップは、内定者に「大切にされている」という実感を与え、最後の最後まで入社意欲を維持させる力になります。

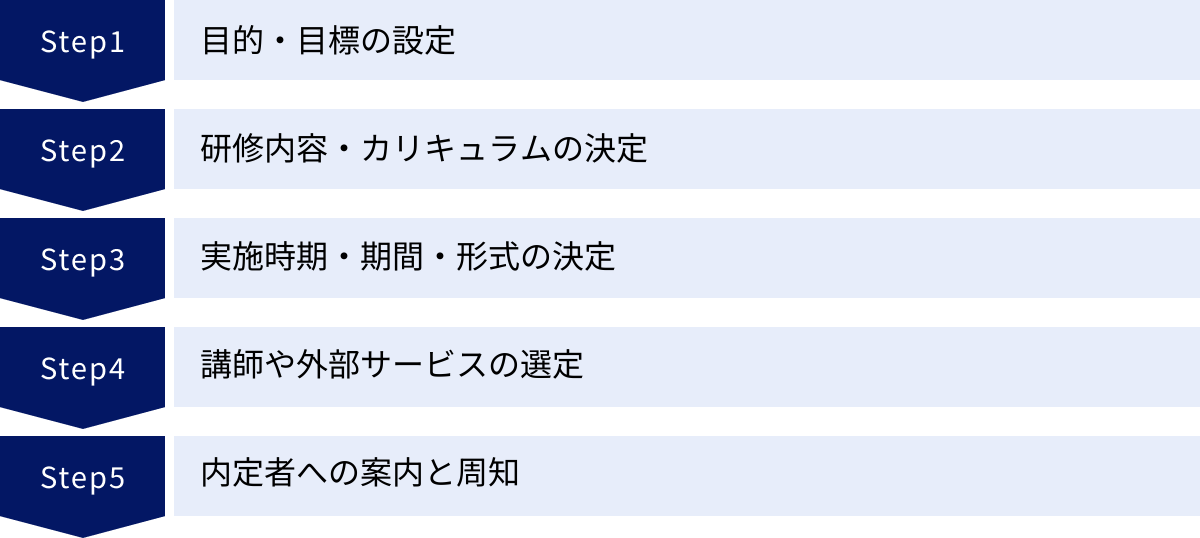

内定者研修の企画から実施までの5ステップ

効果的な内定者研修を実現するためには、行き当たりばったりの運営ではなく、戦略的かつ計画的な準備が不可欠です。ここでは、内定者研修を企画し、実施するまでの具体的なプロセスを5つのステップに分けて解説します。

① 目的・目標の設定

すべての活動の出発点となるのが、このステップです。「何のために内定者研修を行うのか」という根幹を定義します。この目的が明確でなければ、後続のステップが全て的外れなものになってしまいます。

- 課題の洗い出し: まず、自社が抱える人材に関する課題を洗い出します。「内定辞退率が高い」「新入社員の立ち上がりが遅い」「若手の早期離職が目立つ」「部署間の連携が弱い」など、具体的な課題をリストアップします。

- 目的の言語化: 洗い出した課題の中から、今回の内定者研修で特に解決したいことを絞り込み、研修の目的として言語化します。例えば、「内定者とのエンゲージメントを強化し、内定辞退率を5%未満に抑える」「社会人としての基礎スキルを入社前に習得させ、新入社員研修の高度化を図る」といった形です。

- ゴールの設定(KPI): 目的を達成できたかどうかを測るための具体的な目標(ゴール)を設定します。これは、測定可能な指標(KPI: Key Performance Indicator)であることが望ましいです。「研修参加率95%以上」「研修後アンケートの満足度平均4.5以上(5段階評価)」「ビジネスマナーテストの正答率80%以上」など、具体的な数値を設定することで、研修の成否を客観的に評価できます。

このステップで定義した目的とゴールは、関係者全員の共通認識となるため、時間をかけて慎重に議論することが重要です。

② 研修内容・カリキュラムの決定

目的とゴールが定まったら、それを達成するために「何を教えるか、何を体験させるか」という具体的な研修内容を設計します。

- プログラムの選定: ステップ①で設定した目的に直結するプログラムを選びます。例えば、「社会人としての意識醸成」が目的ならビジネスマナー研修やコンプライアンス研修、「同期の連帯感醸成」が目的ならチームビルディングやグループワークが候補に挙がります。

- カリキュラムの構成: 選定したプログラムを、どのような順番で、どれくらいの時間をかけて実施するかを計画します。アイスブレイクから始まり、メインの研修、そしてまとめと、一連の流れを意識して構成します。内定者の集中力が続くように、講義とワークをバランス良く組み合わせることがポイントです。

- 教材の準備: 各プログラムで使用するスライド資料、ワークシート、マニュアル、eラーニングコンテンツなどの教材を準備または選定します。自社の事例を取り入れたり、最新の情報を反映させたりするなど、質の高い教材を用意することが研修効果を高めます。

この段階で、内定者のスキルレベルやニーズ(事前アンケートの結果など)を考慮し、内容をカスタマイズすることが満足度向上に繋がります。

③ 実施時期・期間・形式の決定

次に、「いつ、どれくらいの期間、どのような方法で」研修を実施するかを決定します。これは内定者の参加しやすさや研修効果に直結する重要な判断です。

- 実施時期の決定: 「内定式直後(10月~12月)」と「入社直前(1月~3月)」のどちらに重点を置くか、あるいは両方の期間で複数回実施するかを検討します。研修の目的に合わせて最適な時期を選びます。(例: 内定辞退防止が主目的なら内定式直後、即戦力化が目的なら入社直前)

- 期間と時間配分の決定: 1日集中の研修なのか、半日を複数回なのか、あるいは数ヶ月にわたる継続的なプログラムなのかを決定します。内定者の学業に配慮し、負担が大きすぎない期間と時間設定を心がけます。

- 実施形式の選定: 対面研修、オンライン研修、eラーニングの中から、プログラム内容と目的に最も適した形式を選びます。前述の通り、複数の形式を組み合わせる「ブレンデッドラーニング」も有効な選択肢です。コストや運営工数も考慮して、現実的な形式を決定します。

④ 講師や外部サービスの選定

研修内容と形式が決まったら、「誰が教えるか」を決定します。自社のリソースだけで行う「内製」と、専門企業に委託する「外注」の2つの選択肢があります。

- 内製の場合:

- 講師の選定: 人事担当者、経営層、現場の先輩社員など、テーマに最も適した人物を講師としてアサインします。講師役の社員には、事前に研修の目的やゴールを共有し、十分な準備時間を提供することが必要です。

- 運営スタッフの確保: 当日の司会進行、機材操作、受講者サポートなどを行う運営スタッフを確保し、役割分担を明確にしておきます。

- 外注の場合:

- 研修会社の選定: 複数の研修会社から資料を取り寄せ、実績、得意分野、プログラム内容、費用などを比較検討します。

- 打ち合わせとカスタマイズ: 委託先候補と打ち合わせを行い、自社の目的や内定者の状況を伝え、プログラムをカスタマイズできるかを確認します。単にパッケージを売るだけでなく、親身に相談に乗ってくれるパートナーを選ぶことが成功の鍵です。

内製と外注のどちらが良いかは、次の章で詳しく解説します。

⑤ 内定者への案内と周知

全ての準備が整ったら、最後のステップとして内定者への案内を行います。丁寧で分かりやすい案内は、内定者の参加意欲を高め、研修への期待感を醸成する上で非常に重要です。

- 案内状の作成: 研修の目的、日時、場所(またはURL)、プログラム内容、準備物、服装などを明記した案内状を作成します。なぜこの研修が内定者にとって有益なのか、というメッセージを添えるとより効果的です。

- 複数回のリマインド: 案内の送付は、実施日の1ヶ月前など余裕をもって行い、実施日が近づいたらリマインダーメールを送るなど、複数回にわたって周知します。

- 質疑応答の窓口: 研修に関する質問を受け付ける窓口(担当者のメールアドレスや電話番号)を明記し、内定者がいつでも安心して問い合わせられる体制を整えます。

これらのステップを一つひとつ丁寧に進めることで、内定者研修の成功確率は格段に高まります。

内定者研修は内製と外注どちらが良い?

内定者研修の企画段階で、多くの企業が直面するのが「自社で実施(内製)するか、外部の専門企業に委託(外注)するか」という問題です。どちらの方法にも一長一短があり、企業の規模、予算、人事部門のリソース、そして研修の目的によって最適な選択は異なります。ここでは、それぞれのメリット・デメリットを比較し、外注先を選ぶ際のポイントについても解説します。

内製(自社で実施)のメリット・デメリット

内製とは、研修の企画から教材作成、講師、当日の運営まで、すべてを自社の社員で行う方法です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ① 自社の実情に即した内容にできる 自社の理念や文化、具体的な業務内容を最も深く理解しているのは自社の社員です。そのため、企業独自の価値観やリアルな事例を盛り込んだ、オリジナリティの高い研修が実施できます。 |

① 企画・運営の負担が大きい 人事担当者は、通常業務と並行して、カリキュラム設計、教材作成、講師の手配、日程調整、会場確保など、膨大な業務をこなす必要があります。リソースが限られている場合、担当者の負担が過大になる可能性があります。 |

| ② コストを抑制できる 外部への委託費用が発生しないため、会場費や教材費などの実費のみにコストを抑えることができます。特に予算が限られている場合には大きなメリットとなります。 |

② 研修の質が属人化しやすい 研修の質が、講師を務める社員のスキルや経験に大きく依存します。教えることに慣れていない社員が講師を務めた場合、内容が分かりにくかったり、進行がスムーズでなかったりするリスクがあります。 |

| ③ 社員と内定者の関係構築 経営層や先輩社員が直接講師を務めることで、内定者は社員の人柄や会社の雰囲気を肌で感じることができます。 この直接的な交流は、内定者のエンゲージメントを高める上で非常に効果的です。 |

③ ノウハウや最新情報の不足 研修の専門家ではないため、効果的な教え方や最新の教育手法、他社の動向といった専門的な知見が不足しがちです。その結果、毎年同じ内容を繰り返すだけの、形骸化した研修に陥る危険性があります。 |

| ④ 講師役社員の成長 講師を務める社員にとっても、自身の業務を体系的に整理し、人に分かりやすく伝える経験は、スキルアップやリーダーシップの育成に繋がります。 |

④ 客観的な視点の欠如 自社の視点に偏りすぎ、内定者が本当に知りたいことや、世間一般の常識とのズレに気づきにくい場合があります。 |

内製が向いている企業:

- 人事部門に研修企画の経験者がいて、リソースに余裕がある企業。

- 企業理念の浸透や、社員とのウェットな関係構築を最優先したい企業。

- 研修にかける予算が非常に限られている企業。

外注(外部委託)のメリット・デメリット

外注とは、研修の企画や実施を、研修サービスを専門に提供する外部の企業に委託する方法です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ① プロ品質の研修が実施できる 研修のプロフェッショナルが、教育理論に基づいた質の高いプログラムと、受講者を引き込む高いスキルを持った講師を提供してくれます。最新のビジネストレンドや教育手法が反映された、効果的な研修が期待できます。 |

① コストがかかる 当然ながら、外部への委託費用が発生します。研修内容や参加人数によっては、内製に比べてコストが高額になる場合があります。 |

| ② 企画・運営の負担を大幅に軽減できる カリキュラム設計から教材準備、講師の手配、場合によっては当日の運営までを任せられるため、人事担当者の工数を大幅に削減できます。これにより、担当者は内定者との個別コミュニケーションなど、よりコアな業務に集中できます。 |

② 自社の実情とのズレが生じる可能性 外部の講師は、自社の細かい事業内容や独自の文化、社内の雰囲気などを完全に理解しているわけではありません。そのため、提供される研修内容が、一般的・総論的なものに留まり、自社の実情に合わないと感じる可能性があります。 |

| ③ 客観的な視点と最新ノウハウの導入 多くの企業の研修を手掛けているため、他社の事例やZ世代の傾向といった客観的な情報や最新のノウハウを持っています。自社だけでは気づかなかった課題や、新たな視点を提供してくれることがあります。 |

③ 研修会社選びに手間がかかる 数多くの研修会社が存在するため、自社の目的や社風に合ったパートナーを見つけ出すためには、情報収集と比較検討の手間がかかります。 |

| ④ 豊富なプログラムの選択肢 自社にノウハウがないような専門的なテーマ(例: ロジカルシンキング、アサーティブコミュニケーションなど)でも、幅広いラインナップの中から必要なプログラムを選択できます。 |

④ 社員と内定者の接点が減る 研修の大部分を外部に任せてしまうと、自社の社員が内定者と直接関わる機会が減ってしまう可能性があります。 |

外注が向いている企業:

- 人事部門のリソースが不足している、または研修ノウハウがない企業。

- 専門性の高いスキル(思考力など)を体系的に学ばせたい企業。

- 研修の質を担保し、確実に成果を出したい企業。

外注先を選ぶ際のポイント

外注を決めた場合、どの会社に依頼するかが成功の鍵を握ります。以下のポイントを参考に、慎重にパートナーを選びましょう。

- 実績と得意分野の確認:

- 内定者研修の実績は豊富か。特に自社と同じ業界や規模の企業での実績があるかを確認します。

- その会社が何を得意としているか(例: マナー研修、チームビルディング、オンライン研修など)を見極め、自社の目的に合っているかを確認します。

- プログラムのカスタマイズ性:

- 既存のパッケージをそのまま提供するだけでなく、自社の課題や要望に応じて内容を柔軟にカスタマイズしてくれるかは非常に重要なポイントです。打ち合わせの際に、こちらの要望をどれだけ親身にヒアリングしてくれるかを確認しましょう。

- 講師の質:

- 可能であれば、実際に担当する講師のプロフィールを確認したり、事前面談やデモセミナーを依頼したりして、講師の専門性や人柄、指導スタイルが自社の社風や内定者に合うかを見極めます。

- フォローアップ体制:

- 研修を実施して終わりではなく、研修後のアンケート分析や効果測定、次年度に向けた提案など、アフターフォローが充実しているかも確認しましょう。長期的なパートナーとして付き合えるかどうかの判断材料になります。

- 費用対効果:

- 単に料金の安さだけで選ぶのではなく、提供されるプログラムの内容やサポート体制を総合的に評価し、投資に見合う効果(費用対効果)が得られるかを判断することが重要です。

結論として、内製と外注のどちらか一方を選ぶのではなく、両者を組み合わせる「ハイブリッド型」も有効な選択肢です。例えば、企業理念の共有や社員との交流会は内製で行い、専門的なスキル研修(PC、思考力など)は外注するといった形です。自社の強みは活かし、足りない部分はプロの力を借りることで、最も効果的で効率的な内定者研修を実現できます。

【厳選】おすすめの内定者研修サービス5選

内定者研修を外注する際に、どのサービスを選べば良いか迷う人事担当者も多いでしょう。ここでは、豊富な実績と独自の強みを持つ、おすすめの内定者研修サービスを5つ厳選して紹介します。各社の特徴を比較し、自社の目的や課題に合ったサービスを見つけるための参考にしてください。

※掲載されている情報は、各社公式サイトの公開情報に基づいています。最新の詳細情報や料金については、必ず各社の公式サイトをご確認ください。

① 株式会社リンクアンドモチベーション

モチベーションエンジニアリングという独自の基幹技術を強みとし、組織と個人のエンゲージメント向上を支援するコンサルティング会社です。内定者研修においても、単なるスキル付与に留まらない、内定者の「働く動機」に焦点を当てたプログラムを提供しています。

- 特徴:

- モチベーション理論に基づく設計: 内定者が「何を期待し、何に不安を感じているのか」を可視化するサーベイ(d’s dsh)を活用し、個々の状態に合わせた最適なアプローチを設計します。

- 入社意欲の向上に特化: 内定辞退の要因となる「期待とのギャップ」や「成長への不安」を解消し、入社へのポジティブな動機付けを強化することに主眼を置いています。

- 一貫したサポート体制: 内定者研修から新入社員研修、その後の階層別研修まで、一貫したコンセプトで人材育成をサポートできる体制が強みです。

- こんな企業におすすめ:

- 内定辞退率の高さに課題を感じている企業。

- 内定者のエンゲージメントを科学的なアプローチで高めたい企業。

- 長期的な視点で人材育成の仕組みを構築したい企業。

(参照:株式会社リンクアンドモチベーション 公式サイト)

② 株式会社識学

「識学」という独自の組織マネジメント理論を基に、企業の生産性向上を支援しています。内定者研修では、学生から社会人へのスムーズな意識変革を促すことに特化しており、入社後のパフォーマンスを最大化するための土台作りを目指します。

- 特徴:

- 「識学」理論に基づく意識改革: 「結果」と「プロセス」の分離、位置と役割の認識など、識学の基本原則を通じて、組織で成果を出すための思考のフレームワークを学びます。

- マインドセットの醸成: 「プレイヤー意識」の醸成に重点を置き、指示待ちではなく、自らの役割を正しく認識し、責任感を持って行動する姿勢を育みます。

- 実践的なトレーニング: 講義だけでなく、具体的なケースを用いたトレーニングを通じて、識学の考え方を実践レベルで理解させます。

- こんな企業におすすめ:

- 内定者の「学生気分」が抜けないことに課題を感じている企業。

- 組織全体の生産性向上に繋がる、一貫した行動基準を早期に浸透させたい企業。

- 社員の主体性と責任感を高める組織文化を構築したい企業。

(参照:株式会社識学 公式サイト)

③ パーソル総合研究所

大手人材グループ「パーソル」の研究・コンサルティング機関であり、豊富な調査研究データと幅広い業界へのコンサルティング実績が強みです。科学的根拠に基づいた、体系的で質の高い研修プログラムを提供しています。

- 特徴:

- 研究に基づいたプログラム: 新入社員の成長・定着に関する長年の研究成果を基に、効果的な学習体験を設計しています。

- 豊富なラインナップ: ビジネスマナーやPCスキルといった基礎から、ロジカルシンキング、リーダーシップ開発まで、企業のニーズに応じた幅広いプログラムを保有しています。

- ブレンデッドラーニングの提案: 対面研修、オンライン研修、eラーニングを効果的に組み合わせ、学習効果を最大化するブレンデッドラーニングの設計・提案に強みがあります。

- こんな企業におすすめ:

- 信頼性の高い、王道かつ体系的な研修プログラムを求めている企業。

- 多様な研修メニューから自社に最適なものを組み合わせたい企業。

- 研修のオンライン化やブレンデッドラーニング化を進めたい企業。

(参照:パーソル総合研究所 公式サイト)

④ 株式会社NEWONE

「エンゲージメント」をキーワードに、主体的な若手人材の育成や組織開発を支援するコンサルティング会社です。特に、内定者と企業の心理的なつながりを強化する「内定者フォロー」に力を入れています。

- 特徴:

- エンゲージメント向上に特化: 内定者同士、内定者と社員の「関係の質」を高めるプログラムを通じて、内定者の帰属意識と入社意欲を向上させます。

- 参加型・体験型プログラム: 一方的な講義ではなく、内定者が主体的に関わるワークショップや対話の場を重視し、「楽しく、ためになる」体験を提供します。

- 柔軟なカスタマイズ: 「内定者フォローパック」など、企業の課題や予算に応じて、オンラインと対面を組み合わせた柔軟なプランニングが可能です。

- こんな企業におすすめ:

- 内定者同士や社員とのコミュニケーションを活性化させたい企業。

- 内定者に「この会社に入ってよかった」と心から感じてもらいたい企業。

- 形式的な研修ではなく、内定者の心に残る体験を提供したい企業。

(参照:株式会社NEWONE 公式サイト)

⑤ 株式会社Schoo

国内最大級の社会人向けオンライン学習サービス「Schoo」を運営しており、その法人向けサービス「Schoo for Business」内で内定者研修プログラムを提供しています。eラーニングを活用した効率的かつ体系的な学習に強みを持ちます。

- 特徴:

- 豊富な動画コンテンツ: 8,000本以上(2023年時点)の豊富な録画授業の中から、ビジネスマナー、PCスキル、思考法など、内定者研修に必要なコンテンツを自由に組み合わせられます。

- 学習の個別最適化: 内定者一人ひとりのスキルレベルや興味に応じて、受講する授業を推奨・設定することが可能です。

- コストパフォーマンスと効率性: 内定者が好きな時間・場所で学習できるため、学業との両立が容易です。また、集合研修に比べてコストを大幅に抑えることができます。

- こんな企業におすすめ:

- 内定者研修のコストを抑えつつ、質の高い基礎教育を実施したい企業。

- 地方在住者や多忙な内定者が多く、集合研修の実施が難しい企業。

- 内定者の自主性を尊重し、個々のペースで学べる環境を提供したい企業。

(参照:株式会社Schoo 公式サイト)

これらのサービスはそれぞれに独自の強みを持っています。自社の課題は何か、研修を通じて何を達成したいのかを明確にした上で、各社のサービス内容を詳しく比較検討し、最適なパートナーを見つけることが、内定者研修成功への近道となるでしょう。

まとめ

本記事では、内定者研修の目的から重要性、具体的なプログラム内容、成功のポイント、さらには企画・実施のステップに至るまで、網羅的に解説してきました。

現代において、内定者研修はもはや単なる入社前の慣習ではありません。採用競争の激化、若者の価値観の多様化、そして入社後の早期離職といった課題に対応し、選び抜いた優秀な人材を確実に自社の未来の力として迎え入れるための、極めて重要な戦略的人事施策です。

内定者研修の主な目的は、以下の5つに集約されます。

- 内定辞退を防止し入社意欲を高める

- 社会人としての意識を醸成する

- 入社後のミスマッチを防ぎ定着率を向上させる

- 基礎スキルを習得し入社後の早期戦力化を促す

- 内定者同士のつながりを深め連帯感を生む

これらの目的を達成し、研修を成功に導くためには、「①研修の目的とゴールを明確にする」「②内定者のレベルや状況に合わせる」「③内定者の学業やプライベートに配慮する」「④一方的な講義ではなく参加型にする」「⑤内定者同士の交流を促進する」「⑥研修後のフォローアップを行う」という6つのポイントを常に意識することが不可欠です。

実施形式も、対面、オンライン、eラーニングと多様化しており、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自社の目的や内定者の状況に合わせて最適な形式を組み合わせる「ブレンデッドラーニング」が効果的です。また、内製と外注の選択においても、自社のリソースや課題を冷静に分析し、時には両者を組み合わせる柔軟な発想が求められます。

内定者研修への投資は、未来の企業成長への投資に他なりません。内定者一人ひとりと真摯に向き合い、彼らが抱える不安を解消し、入社への期待感を育む丁寧なコミュニケーションこそが、最終的に企業の競争力を高める原動力となります。この記事が、貴社の人材育成戦略の一助となり、より効果的で意義のある内定者研修を実現するためのきっかけとなれば幸いです。