採用活動において、候補者の能力や人柄を正確に見極め、自社に最適な人材を見つけ出すことは、企業の成長を左右する極めて重要なプロセスです。しかし、「面接官の主観によって評価がブレてしまう」「何をもって採用・不採用を決めたのか、根拠を明確に説明できない」といった課題を抱えている企業は少なくありません。

このような課題を解決し、採用の精度と公平性を高めるための強力なツールが「面接評価シート」です。

この記事では、面接評価シートの基本的な役割から、導入による具体的なメリット、そして実践的な作り方までを5つのステップで徹底的に解説します。さらに、全職種共通で使える評価項目例から、職種別・採用形態別の項目例、すぐに活用できるテンプレートの構成案まで、網羅的にご紹介します。

採用活動の質を一段階引き上げ、戦略的な人材獲得を実現するために、ぜひ本記事を最後までお読みください。

目次

面接評価シートとは

面接評価シートとは、採用面接において、候補者の能力、スキル、経験、人柄などを客観的かつ統一された基準で評価するために使用される文書やツールのことです。一般的には、評価項目、評価基準(例:5段階評価)、配点、自由記述欄などで構成されており、面接官が面接中に記入します。

このシートの最も重要な役割は、これまで面接官個人の経験や勘といった”暗黙知”に頼りがちだった評価プロセスを、誰が見ても理解できる”形式知”へと転換することにあります。

現代の採用市場は、少子高齢化による労働人口の減少や、働き方の多様化により、企業間の人材獲得競争が激化しています。このような状況下で、優秀な人材を惹きつけ、採用のミスマッチを防ぐためには、感覚的な採用から脱却し、データに基づいた戦略的な採用活動(データドリブン採用)へとシフトすることが不可欠です。面接評価シートは、そのデータドリブン採用を実現するための、まさに基盤となるツールと言えるでしょう。

もし、面接評価シートがない状態で採用活動を行うと、以下のような問題が発生しがちです。

- 評価の属人化とブラックボックス化: 面接官の個人的な好みやその日のコンディションによって評価が左右され、なぜその候補者が合格(または不合格)になったのか、客観的な理由がわからなくなります。「何となく良さそうだった」という曖昧な理由では、他の関係者を説得することも、候補者本人にフィードバックすることも困難です。

- 評価基準のブレ: 複数の面接官が関わる場合、それぞれが異なる基準で候補者を評価してしまい、一貫性のある選考ができません。例えば、A面接官は「主体性」を重視する一方、B面接官は「協調性」を最重要視するなど、評価軸が異なると、本来採用すべきだった優秀な人材を見逃してしまうリスクが高まります。

- 採用ミスマッチの発生: 自社が本当に求める人材像(スキル、価値観、カルチャーフィットなど)が明確に定義・共有されていないため、入社後の活躍が期待できない人材を採用してしまう可能性が高まります。早期離職は、採用コストや教育コストの損失だけでなく、既存社員の士気低下にもつながりかねません。

- 面接の質の低下: 面接で何を聞くべきか、何を確認すべきかが標準化されていないため、面接官によって質問内容がバラバラになります。結果として、候補者の本質を見抜くような深い対話ができず、雑談レベルの浅い面接で終わってしまうことがあります。

- 法的リスク: 採用・不採用の判断理由を客観的な記録として残していないため、万が一、候補者から不当な評価であると訴えられた際に、企業側が正当性を証明することが難しくなります。

これらの問題は、すべて企業の採用力を低下させる要因となります。

一方で、適切に設計・運用された面接評価シートを導入することで、これらの課題は大きく改善されます。具体的には、評価の「客観性」「公平性」「一貫性」を担保し、採用プロセス全体の「効率化」と「質の向上」を実現します。

面接官はシートに沿って質問し、評価することで、聞き漏れを防ぎ、候補者の能力を多角的に評価できます。また、評価結果がデータとして蓄積されるため、社内での合否検討会議がスムーズに進むだけでなく、将来の採用活動を改善するための貴重な資産となります。

このように、面接評価シートは単なる「面接の記録用紙」ではありません。自社の採用基準を明確化し、面接官全員の目線合わせを行い、データに基づいた意思決定を可能にする、戦略的な採用活動に不可欠な羅針盤なのです。次の章では、面接評価シートがもたらす具体的なメリットについて、さらに詳しく掘り下げていきます。

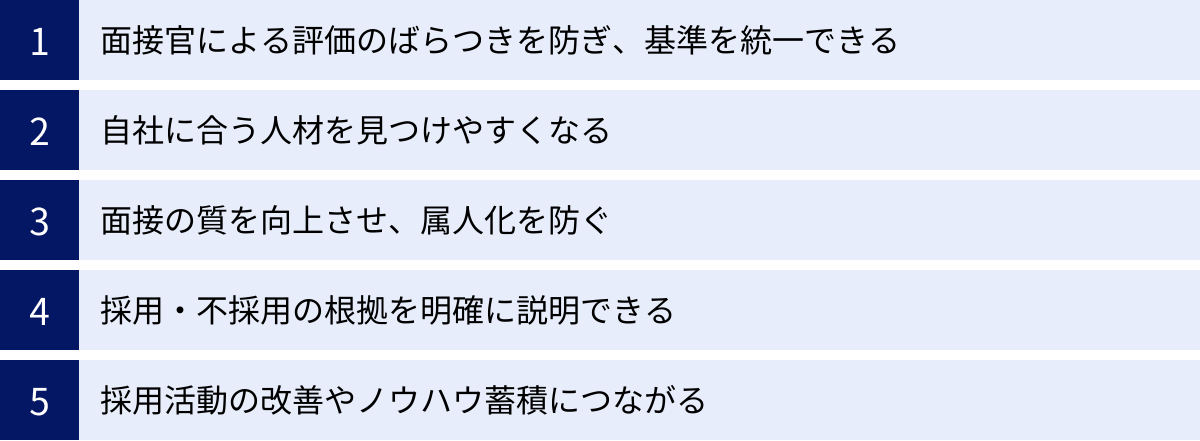

面接評価シートを導入する5つの目的とメリット

面接評価シートを導入することは、単に採用業務を整理するだけでなく、企業の採用活動全体に多くのプラスの効果をもたらします。ここでは、その代表的な5つの目的とメリットについて、具体的なシーンを交えながら詳しく解説します。

① 面接官による評価のばらつきを防ぎ、基準を統一できる

採用面接における最大の課題の一つが、「面接官による評価のばらつき」です。特に、複数の面接官が一次面接、二次面接と段階的に関わる場合や、集団面接で複数の面接官が同席する場合には、この問題が顕著になります。

例えば、経験豊富なベテラン面接官は、候補者の潜在能力や人柄を見抜く力に長けているかもしれませんが、その評価は経験則に基づく主観的なものになりがちです。一方、面接経験の浅い新人面接官は、候補者の受け答えの流暢さや表面的なスキルの有無に評価が引きずられてしまうかもしれません。

このような状態では、同じ候補者を面接しても、担当する面接官によって評価が大きく異なり、合否の判断が安定しません。これは候補者にとって不公平であるだけでなく、企業にとっても「A面接官なら合格だったのに、B面接官だったために優秀な人材を逃してしまった」という機会損失につながる大きなリスクです。

面接評価シートは、この問題に対する強力な解決策となります。シートには、自社が求める人材に必要な「評価項目(例:論理的思考力、主体性など)」と、その評価を判断するための「評価基準(例:5段階評価と各段階の定義)」が明確に記されています。

これにより、すべての面接官が同じ「モノサシ」を持って候補者を評価できるようになります。面接官は個人の感覚に頼るのではなく、「この候補者のこの発言は、評価項目『主体性』のレベル4に該当する」といったように、共通の基準に沿って客観的な評価を下すことが求められます。

結果として、面接官の経験や価値観の違いによる評価のブレを最小限に抑え、採用選考プロセス全体の一貫性と公平性を劇的に向上させることができます。これは、候補者からの企業に対する信頼感を高める効果も期待できるでしょう。

② 自社に合う人材を見つけやすくなる

採用の成功とは、単にスキルが高い人材を採用することではありません。その人材が自社の企業文化や価値観にマッチし、チームの一員として周囲と協力しながら、長期的に活躍してくれることが真の成功です。いわゆる「カルチャーフィット」が非常に重要になります。

しかし、この「自社に合う」という概念は非常に曖昧で、言語化するのが難しいものです。面接評価シートの作成プロセスは、この曖昧な概念を具体的な評価項目に落とし込む絶好の機会となります。

シートを作成する最初のステップとして、「自社が求める人材像」を定義します。このとき、単に「コミュニケーション能力が高い人」といった抽象的な言葉で終わらせるのではなく、「当社の価値観である『顧客第一主義』を体現できる人材とは、具体的にどのような行動をとる人材か?」「当社の行動指針である『挑戦と失敗からの学び』を実践できる人材は、どのような思考様式を持つか?」といったレベルまで掘り下げて議論します。

このプロセスを通じて定義された人材要件が、評価項目としてシートに反映されます。例えば、以下のような項目が考えられます。

- 企業理念やビジョンへの共感度: 会社の目指す方向に共感し、同じ船に乗ってくれるか。

- 行動指針とのマッチ度: チームワークを重んじる、スピード感を持って行動するなど、自社が大切にする働き方と合っているか。

- 職場環境への適応性: 活発な議論を好む文化か、静かに集中する文化かなど、自社の雰囲気になじめそうか。

これらの項目を設けることで、面接官はスキルや経験といった「CAN(できること)」だけでなく、候補者の価値観や志向性といった「WILL(やりたいこと)」や「MUST(しなければならないこと)」の部分まで深く理解し、評価することが可能になります。

結果として、スキルは高いけれど社風に合わずにすぐに辞めてしまうといった採用のミスマッチを減らし、長期的に組織に貢献し、活躍してくれるエンゲージメントの高い人材を見つけ出す精度が格段に向上するのです。

③ 面接の質を向上させ、属人化を防ぐ

「あのエース面接官が担当しないと、良い人材が採用できない」という状況は、組織として非常に脆弱です。特定の個人のスキルに依存した採用活動は「属人化」と呼ばれ、その人が異動や退職をすると、途端に採用の質が低下してしまうリスクを抱えています。

面接評価シートは、この属人化を防ぎ、組織全体の面接能力を底上げする効果があります。

評価シートは、面接の「台本」や「ガイドライン」としての役割を果たします。シートに評価項目と、それを測るための質問例が記載されていれば、面接経験の浅い担当者でも、ポイントを押さえた質の高い面接を実施できます。これにより、誰が面接官を担当しても、確認すべき事項の聞き漏れがなくなり、面接の品質を一定以上に保つことができます。

また、面接評価シートは、面接官を育成するための優れたトレーニングツールにもなります。新しく面接官になる社員に対して、シートを使いながら「この項目で評価したいのは、こういう能力です」「その能力を確認するためには、このような質問が有効です」と具体的に指導することができます。

さらに、面接後に複数の面接官で評価シートを持ち寄り、評価結果とその理由について議論する「キャリブレーションミーティング(評価のすり合わせ会議)」を行えば、お互いの評価の癖や視点の違いに気づくことができます。これは、面接官一人ひとりの評価スキルを向上させ、組織全体の「人を見る目」を養うことにつながります。

このように、面接評価シートは単なるチェックリストではなく、採用のノウハウを組織に蓄積し、標準化するための仕組みとして機能します。これにより、特定の個人に依存しない、安定的で持続可能な採用体制を構築することが可能になるのです。

④ 採用・不採用の根拠を明確に説明できる

面接が終わった後の選考会議で、「なぜこの候補者を合格にしたいのですか?」と問われた際に、「なんとなく印象が良かったから」「優秀そうだったから」といった曖昧な理由しか答えられないケースはないでしょうか。これでは、建設的な議論はできず、最終的な意思決定の質も低下してしまいます。

面接評価シートがあれば、このような事態を避けることができます。シートには、各評価項目に対する具体的な評点と、その評点を付けた根拠となる候補者の発言やエピソードが「自由記述欄」に記録されています。

これにより、選考会議では「候補者の〇〇という経験に関する発言は、評価項目『問題解決能力』において高く評価でき、5点を付けました」「一方で、△△という質問に対する回答からは、評価項目『協調性』に懸念があり、2点としました」といったように、客観的なデータに基づいた具体的な議論が可能になります。

複数の候補者を比較検討する際にも、それぞれの評価シートを見比べれば、誰がどの点で優れており、どの点に課題があるのかが一目瞭然です。これにより、より論理的で納得感の高い合否判断を下すことができます。

また、この「根拠の明確化」は、社内だけでなく社外に対しても重要です。不採用となった候補者から理由を問い合わせられた際や、人材紹介会社にフィードバックを求められた際にも、評価シートに基づいて具体的な説明ができます。(ただし、候補者本人に詳細な不採用理由を伝えるかどうかは、企業のポリシーによります。)

さらに、近年重要視されているコンプライアンスの観点からも、評価シートは重要な役割を果たします。万が一、採用選考が不公正であるとして候補者とトラブルになった場合でも、客観的な基準に基づいて評価したことを示す証拠として、企業の正当性を主張する助けとなります。このように、面接評価シートは企業を守るための記録(エビデンス)としての側面も持っているのです。

⑤ 採用活動の改善やノウハウ蓄積につながる

面接評価シートのメリットは、個々の採用選考を成功させることだけに留まりません。蓄積された評価データを分析することで、中長期的な視点で採用活動全体の質を向上させるための、貴重な資産となります。

例えば、以下のような分析が可能です。

- 入社後活躍人材の傾向分析: 入社後に高いパフォーマンスを発揮している社員について、面接時の評価シートを振り返ります。すると、「活躍している社員は、面接時に評価項目『主体性』と『学習意欲』の点数が共通して高かった」といった傾向が見えてくるかもしれません。この分析結果に基づき、次回の採用ではこれらの項目をより重視するよう、評価のウェイト(配点)を見直すことができます。

- 採用ミスマッチの原因分析: 残念ながら早期離職に至ってしまった社員がいた場合も、同様に面接時の評価シートを分析します。もし、「スキル評価は高かったが、カルチャーフィットに関する評価が低かった」という事実が判明すれば、今後の選考ではカルチャーフィットの見極めをより強化する必要がある、という課題が明確になります。

- 選考プロセスごとの課題発見: 一次面接の評価は高かったのに、最終面接で不合格になる候補者が多い場合、一次面接と最終面接で評価基準にズレが生じている可能性があります。各段階の評価シートを比較分析することで、どのプロセスに問題があるのかを特定し、改善策を講じることができます。

このように、面接評価シートのデータを継続的に蓄積・分析し、その結果を次の採用計画や評価シート自体の見直しに活かすというPDCAサイクルを回すことで、自社の採用ノウハウは着実に洗練されていきます。

感覚や経験則に頼った採用では、成功も失敗もその場限りで終わってしまいがちです。しかし、面接評価シートという「データ」を介することで、採用活動が組織の学習プロセスへと昇華され、再現性の高い、戦略的な人材獲得が可能になるのです。

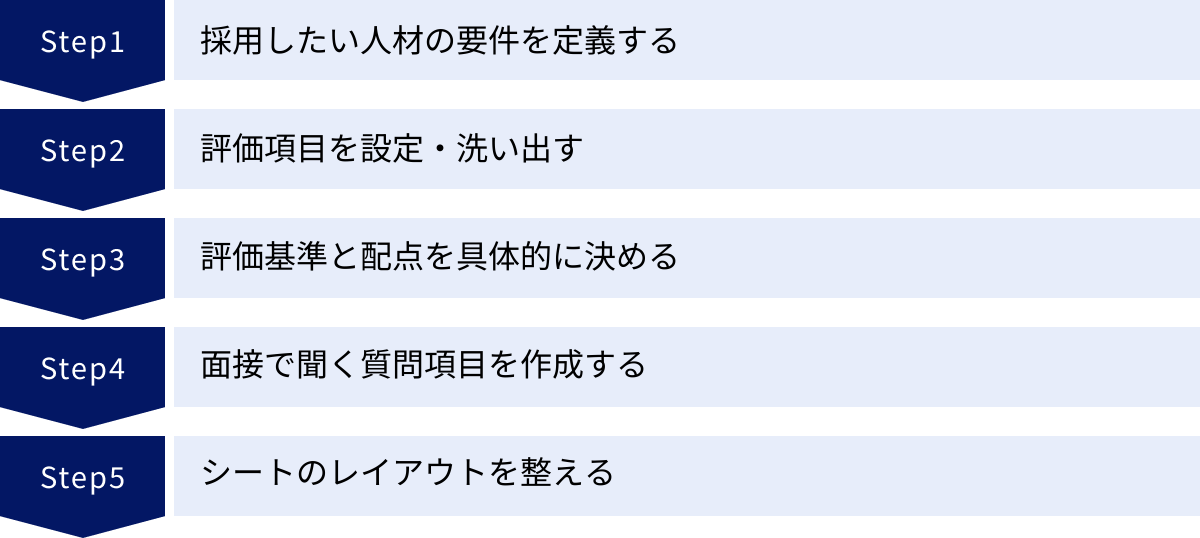

面接評価シートの作り方【5ステップ】

効果的な面接評価シートは、闇雲に作っても機能しません。戦略的な採用目標から逆算し、論理的なステップを踏んで作成することが不可欠です。ここでは、誰でも実践できる5つのステップに分けて、面接評価シートの作り方を具体的に解説します。

① 採用したい人材の要件を定義する

面接評価シート作成において、最も重要かつすべての土台となるのが、この「採用したい人材の要件定義」です。ここで定義する人物像が曖昧なままでは、評価項目も評価基準も的外れなものになってしまい、シート全体が機能しなくなります。

まず、今回の採用で「どのような役割を担い」「どのような成果を出し」「どのような価値観を持つ」人材を求めているのかを、できる限り具体的に言語化します。この作業は、人事担当者だけでなく、必ず配属予定の現場部門の責任者やメンバー、場合によっては経営層も巻き込んで行うことが成功のカギです。現場が求めるスキルや人物像と、経営が期待する役割には、しばしばギャップがあるため、関係者間での目線合わせが不可欠です。

人材要件を定義する際には、以下の3つの観点で整理すると考えやすくなります。

- スキル・経験 (Can): 業務を遂行するために必要な専門知識、技術、実務経験など。

- 例:法人営業経験3年以上、Pythonを用いたデータ分析経験、TOEIC 800点以上など。

- 志向性・価値観 (Will): 候補者自身が何をしたいか、何を大切にしているか。キャリアプランや働く動機など。

- 例:新しい技術を学ぶことに意欲的、チームで成果を出すことに喜びを感じる、社会貢献性の高い仕事がしたいなど。

- 人柄・コンピテンシー (Must): 自社のカルチャーやチームにフィットするための行動特性や人柄。

- 例:当事者意識を持って主体的に行動できる、変化に対して柔軟に対応できる、誠実で倫理観が高いなど。

さらに、これらの要件を「Must要件(これがないと採用できない必須条件)」と「Want要件(あればプラス評価になる歓迎条件)」に分類しておくと、後の評価や合否判断がスムーズになります。

例えば、「営業職」の採用であれば、以下のように定義できます。

- Must要件:

- 無形商材の法人営業経験が2年以上ある (Can)

- 目標達成への強い意欲がある (Will)

- 自ら課題を見つけ、解決策を提案できる (Must)

- Want要件:

- IT業界での営業経験がある (Can)

- 将来的にチームリーダーを目指したいという志向がある (Will)

- 新規顧客開拓の経験が豊富である (Can)

このように、関係者間で徹底的に議論し、解像度の高い人材要件を定義することが、的確な評価項目と基準を設定するための、揺るぎない土台となります。

② 評価項目を設定・洗い出す

ステップ①で定義した人材要件を、今度は面接評価シートに記載する具体的な「評価項目」に落とし込んでいきます。この作業は、抽象的な人材要件を、観測・評価可能な具体的な指標へと変換するプロセスです。

まずは、ブレインストーミング形式で、ステップ①の要件に関連するキーワードを自由に洗い出してみましょう。例えば、「自ら課題を見つけ、解決策を提案できる」という要件からは、「問題解決能力」「論理的思考力」「仮説構築力」「主体性」「提案力」といったキーワードが連想されます。

洗い出したキーワードをグルーピングし、整理していくことで、評価項目の骨子が見えてきます。一般的に、評価項目は以下のカテゴリに分類できます。

| カテゴリ | 具体的な評価項目例 |

|---|---|

| スキル・経験 | 専門知識、テクニカルスキル、業務経験、語学力 |

| 能力(コンピテンシー) | 論理的思考力、問題解決能力、コミュニケーション能力、主体性、協調性 |

| 意欲・スタンス | 志望動機、入社意欲、学習意欲、キャリアプランとの一貫性 |

| カルチャーフィット | 企業理念への共感、行動指針とのマッチ度、人柄 |

| 第一印象 | 身だしなみ、表情、話し方、ビジネスマナー |

これらの項目の中から、ステップ①で定義した人材要件(特にMust要件)を適切に測ることができる項目を、10〜15個程度に絞り込んで選定します。項目が多すぎると面接官の負担が増え、評価が雑になる原因となるため、本当に重要なものだけを厳選することがポイントです。(詳しくは後述の「注意点」で解説します。)

例えば、先ほどの営業職の例であれば、「目標達成意欲」「問題解決能力」「主体性」「(法人営業としての)専門スキル」「コミュニケーション能力」「企業理念への共感」などが中核的な評価項目となるでしょう。

この段階では、後のステップで具体的な評価基準を設定しやすいよう、各評価項目が「どのような能力や行動を指すのか」という簡単な定義を書き添えておくと、面接官間の認識のズレを防ぐのに役立ちます。

③ 評価基準と配点を具体的に決める

評価項目が決まったら、次はその項目を「どのように評価するか」という具体的な基準と配点を定めます。ここが評価の客観性を担保するための最も重要な部分です。

評価段階の設定

まず、評価を何段階で行うかを決めます。一般的には3段階、4段階、または5段階評価がよく用いられます。

- 5段階評価(推奨): 「5: 非常に良い」「4: 良い」「3: 普通」「2: やや課題あり」「1: 課題あり」のように設定します。最も一般的で、評価の濃淡をつけやすいのがメリットです。

- 4段階評価: 「4: 良い」「3: やや良い」「2: やや課題あり」「1: 課題あり」のように、中央値(普通)を設けない評価方法です。面接官が安易に「普通」と評価するのを防ぎ、どちらかに判断を促す効果があります。

- 3段階評価: 「3: 良い」「2: 普通」「1: 課題あり」など、シンプルで分かりやすいですが、評価が中央に集まりやすく、候補者間の差が見えにくくなる傾向があります。

特別な理由がなければ、細かな評価が可能で汎用性の高い5段階評価がおすすめです。

評価基準の具体化(アンカリング)

次に、各評価段階が具体的にどのような状態を指すのかを定義します。この作業を「アンカリング」と呼びます。単に「5: 非常に良い」とするだけでは、何をもって「非常に良い」とするのかが面接官によって異なってしまいます。

評価基準は、候補者の具体的な「行動」や「発言」レベルで記述することが重要です。

【悪い例】コミュニケーション能力

- 5: 非常に高い

- 3: 普通

- 1: 低い

【良い例(アンカリング)】コミュニケーション能力

- 5: 質問の意図を正確に理解し、結論から分かりやすく回答できる。相手の話を深く傾聴し、さらに深掘りする質問ができる。

- 4: 質問の意図を概ね理解し、要点をまとめて回答できる。相手の話に相槌を打ち、共感を示すことができる。

- 3: 質問に対して、聞かれたことには回答できる。

- 2: 回答が冗長であったり、質問の意図と少しズレることがある。

- 1: 質問の意図を理解できていない、または一方的に話してしまい対話が成立しない。

このように具体的な行動基準(アンカー)を設けることで、面接官は目の前の候補者の言動を基準に照らし合わせるだけで、客観的な評価を下せるようになります。

配点(ウェイト)の設定

最後に、評価項目ごとの重要度に応じて配点(ウェイト)を設定します。すべての項目を同じ重要度で扱うのではなく、ステップ①で定めたMust要件に対応する評価項目には高い配点を設定します。

例えば、エンジニア採用であれば「テクニカルスキル」のウェイトを高くし、ポテンシャル重視の新卒採用であれば「学習意欲」や「主体性」のウェイトを高くするといった調整を行います。

これにより、総合点を算出した際に、自社が重視する能力を持つ候補者が高く評価される仕組みを作ることができます。

④ 面接で聞く質問項目を作成する

評価項目と基準が固まったら、それらを評価するために面接で「何を聞くか」という具体的な質問項目を作成します。優れた質問は、候補者の本質を引き出し、評価の精度を格段に高めます。

各評価項目に対して、それを測るのに最適な質問を複数用意しておきましょう。特に有効なのが、「行動面接(Behavioral Event Interview, BEI)」で用いられる質問形式です。これは、「過去の行動が未来の行動を予測する最良の指標である」という考え方に基づき、候補者の過去の具体的な経験について深掘りする手法です。

代表的なフレームワークとして「STARメソッド」があります。

- S (Situation): 状況(どのような状況でしたか?)

- T (Task): 課題(その中であなたの役割や課題は何でしたか?)

- A (Action): 行動(その課題に対し、具体的にどのように行動しましたか?)

- R (Result): 結果(その行動によって、どのような結果になりましたか?)

このフレームワークに沿って質問することで、候補者の回答の具体性が増し、その能力を客観的に評価しやすくなります。

【評価項目と質問例】

| 評価項目 | 質問例(STARメソッドを意識) |

|---|---|

| 問題解決能力 | ・これまでの経験で、最も困難だった課題は何ですか? ・その課題を解決するために、あなたは具体的にどのような分析や行動を取りましたか? ・その結果、状況はどのように変わりましたか? |

| 主体性 | ・自ら手を挙げて、新しい仕事や役割に取り組んだ経験について教えてください。 ・なぜそれに取り組もうと思ったのですか? ・周囲の協力を得るために、どのような働きかけをしましたか? |

| チームワーク | ・意見の対立があったチームで、目標を達成した経験はありますか? ・その中で、あなたはどのような役割を果たしましたか? ・最終的に、どのようにしてチームを一つにまとめたのですか? |

一方で、就職差別に繋がる可能性のある不適切な質問は絶対に避けなければなりません。本籍地、家族構成、思想信条などに関する質問は、法律で禁止されていなくても、厚生労働省が「公正な採用選考」の観点から不適切としています。これらのNG質問についてもリストアップし、全社で共有することが重要です。

⑤ シートのレイアウトを整える

最後のステップは、これまでに決めた要素を一枚のシートに落とし込み、レイアウトを整える作業です。シートは面接官が実際に使うツールであるため、見やすさ、使いやすさが非常に重要です。

以下の要素をバランス良く配置しましょう。

- 基本情報欄: 候補者名、応募職種、面接日時、面接官名などを記入する欄。

- 評価項目一覧: 評価項目、評価段階(5段階など)、評点を記入するチェックボックスやプルダウン。

- 評価基準(アンカー)の記載: 各評価段階の具体的な定義をシート内に簡潔に記載しておくと、面接官がその場で確認できて便利です。別紙にまとめても構いません。

- 自由記述欄: 各評価項目ごと、あるいは総合的な所感を記入するスペース。評点の根拠となった具体的なエピソードや、候補者の印象的な発言、懸念点などを記録するために不可欠です。点数だけでは伝わらない情報を補う重要な役割を果たします。

- 総合評価・合否判定欄: 総合点、面接官の総合的な評価(S/A/B/Cなど)、次の選考に進めるかどうかの判定を記入する欄。

レイアウトを設計する際は、以下の点を意識すると良いでしょう。

- A4用紙1〜2枚に収める: 情報量が多すぎると、面接中に全体を把握しにくくなります。重要な項目に絞り、コンパクトにまとめましょう。

- 視線の動きを考慮する: 左側に評価項目、中央に評価尺度、右側に自由記述欄といったように、情報を整理して配置すると、記入しやすくなります。

- デジタルかアナログか: Excelやスプレッドシートで作成すれば、集計や共有が容易です。Wordで作成すれば、印刷して手書きする運用にも対応できます。自社の運用方法に合わせてフォーマットを選びましょう。

以上5つのステップを経て、自社の採用戦略に基づいた、実践的で効果的な面接評価シートが完成します。重要なのは、一度作って終わりにするのではなく、運用しながら改善を続けていくことです。

面接評価シートに盛り込むべき評価項目例

面接評価シートの核となるのが「評価項目」です。ここでは、どのような企業や職種でも応用できるよう、様々な切り口から具体的な評価項目例を豊富にご紹介します。自社の採用要件に合わせて、これらの項目をカスタマイズしてご活用ください。

全職種で共通する評価項目

まず、職種や業界を問わず、社会人として働く上で基本的に求められるポータブルスキルやスタンスに関する項目です。これらは、候補者が組織の一員として円滑に機能し、成長していけるかを見極めるための土台となります。

スキル・経験

候補者が応募職務を遂行する上で必要な、具体的な知識や実務経験を評価します。

- 見るべきポイント: 募集要項に記載した必須スキル・歓迎スキルとの合致度、経験の深さや再現性(過去の経験を自社でどう活かせるか)、実績の具体性。

- 評価のヒント: 職務経歴書の内容を深掘りし、「そのプロジェクトであなたの具体的な役割は何でしたか?」「どのような工夫をしましたか?」といった質問で、単なる経験年数だけでなく、その質を確認します。

コミュニケーション能力

単に「話がうまい」ということではなく、双方向の円滑な意思疎通ができる能力を指します。

- 見るべきポイント: 質問の意図を正確に理解する「理解力」、自分の考えを分かりやすく伝える「伝達力」、相手の話に耳を傾け共感する「傾聴力」、相手の表情や態度から感情を読み取る「非言語的コミュニケーション能力」。

- 評価のヒント: 面接中の会話全体が評価対象です。結論から話せているか(PREP法)、専門用語を相手に合わせて使っているか、こちらの話に適切な相槌や質問を返してくるか、といった点に注目します。

思考力・問題解決能力

物事を構造的に捉え、課題を発見し、その解決策を論理的に導き出す能力です。

- 見るべきポイント: 現状を客観的に分析する「分析力」、原因を特定し本質的な課題を見抜く「課題発見力」、筋道を立てて物事を考える「論理的思考力」、解決策を立案し実行する「実行力」。

- 評価のヒント: 「過去に困難だった課題をどう乗り越えましたか?」といった行動面接の質問が有効です。回答のプロセスにおいて、どのように情報を整理し、仮説を立て、行動に移したかを確認します。

協調性・チームワーク

自分とは異なる意見や価値観を持つ他者と協力し、組織全体の目標達成に貢献する姿勢です。

- 見るべきポイント: チーム内での自身の役割認識、他者への配慮やサポートの姿勢、意見対立時の建設的な対応、情報共有の意識。

- 評価のヒント: 「チームで成果を出した経験」や、逆に「チームでうまくいかなかった経験」について質問します。成功体験だけでなく、失敗体験から何を学び、次どう活かそうとしているかを聞くことで、本質的な協調性が見えてきます。

主体性・向上心

指示を待つのではなく、自ら課題を見つけて行動を起こす力や、現状に満足せず常に学び成長しようとする意欲です。

- 見るべきポイント: 自発的な行動経験、困難な目標への挑戦意欲、自己学習の習慣、キャリアプランの明確さ。

- 評価のヒント: 「自ら改善提案をした経験はありますか?」「仕事以外でスキルアップのために取り組んでいることはありますか?」といった質問が効果的です。受け身の姿勢ではなく、当事者意識を持って仕事に取り組めるかを見極めます。

志望動機・入社意欲

数ある企業の中から「なぜ自社でなければならないのか」を、候補者自身の言葉で語れるか。

- 見るべきポイント: 企業理念や事業内容への深い理解、自身のキャリアプランと自社でできることの一貫性、入社後の貢献イメージの具体性、熱意。

- 評価のヒント: 「当社のどのような点に魅力を感じましたか?」という基本的な質問に加え、「入社したら、あなたの強みを活かしてどのように貢献したいですか?」と踏み込むことで、本気度や準備の深さを測ります。

企業理念や文化とのマッチ度

候補者の価値観や働き方のスタイルが、自社の文化(カルチャー)に合っているか。

- 見るべきポイント: 自社が大切にしている価値観(行動指針など)への共感度、過去の経験から見える働き方の好み(例:チームで進めたいか、個人で集中したいか)、ストレスを感じる環境。

- 評価のヒント: 会社の理念や行動指針を事前に説明した上で、「これまでの経験で、当社の〇〇という価値観に近い働き方をしたエピソードはありますか?」と尋ねます。スキルが高くても、カルチャーが合わなければ早期離職のリスクが高まるため、非常に重要な項目です。

第一印象・身だしなみ

社会人としての基本的なマナーやTPOをわきまえているか。

- 見るべきポイント: 清潔感のある服装や髪型、明るい表情、はきはきとした話し方、正しい言葉遣い。

- 評価のヒント: 面接室に入室してから退室するまでの一連の立ち居振る舞いが評価対象です。ただし、過度に主観的にならないよう、あくまで「ビジネスシーンにふさわしいか」という観点で評価します。

【採用形態別】特に重視したい評価項目

同じ職種でも、新卒採用と中途採用では、候補者に期待するものが異なります。そのため、評価項目にも強弱をつける必要があります。

新卒採用の場合

新卒採用では、実務経験がないことが前提のため、スキルよりも将来性や学習能力、人柄といったポテンシャルを重視します。

- 素直さ・学習意欲: フィードバックを素直に受け入れ、スポンジのように知識やスキルを吸収しようとする姿勢。知らないこと、できないことを認め、学ぼうとする意欲。

- ポテンシャル・成長意欲: 現状の能力だけでなく、将来的にどれだけ伸びしろがあるか。高い目標を掲げ、それに向かって努力し続けられるか。

- ストレス耐性: 社会人として経験するであろうプレッシャーや困難な状況に対して、精神的にどう対処し、乗り越えていけるか。学生時代の挫折経験などから確認します。

- 基本的なビジネスマナー: 言葉遣いや挨拶など、社会人としての基礎的なマナーが身についているか。

中途採用の場合

中途採用では、即戦力として早期に活躍してくれることが期待されます。そのため、スキルや実績の確認がより重要になります。

- 即戦力性・専門性: 募集職務に関する専門知識やスキルのレベル。過去の実績が具体的で、再現性があるか。

- 環境適応力: 新しい組織のルールや人間関係にスムーズに馴染み、パフォーマンスを発揮できるか。過去の転職経験などから確認します。

- マネジメント経験(該当する場合): 管理職候補の場合、部下の育成経験、目標設定・進捗管理能力、チームビルディング能力などを評価します。

- 自社への貢献意欲: 前職の不満だけでなく、「自社で何を実現したいか」というポジティブな動機が明確か。

【職種別】評価項目例

全社共通の項目に加え、職種特有の専門的な能力を測る項目を設定することで、より精度の高い見極めが可能になります。ここでは代表的な5つの職種について、追加すべき評価項目例を挙げます。

営業職

| 評価項目 | 見るべきポイント |

|---|---|

| 目標達成意欲 | 高い目標に対するコミットメント、達成のための逆算思考や行動計画力。 |

| 顧客との関係構築力 | 顧客の懐に入り込み、信頼を得る力。傾聴力と課題ヒアリング能力。 |

| 交渉力 | 自社と顧客の双方にとってWin-Winとなる着地点を見つけ、合意形成する力。 |

| ストレス耐性 | 目標未達のプレッシャーや、顧客からの厳しい要求に粘り強く対応できるか。 |

エンジニア職

| 評価項目 | 見るべきポイント |

|---|---|

| 技術的専門性 | 使用言語、フレームワーク、DB等の知識レベル。コーディングの品質や設計思想。 |

| 継続的な学習意欲 | 新しい技術やトレンドを自主的にキャッチアップし、学習する習慣があるか。 |

| チーム開発への適性 | コードレビュー、ドキュメンテーション、バージョン管理など、チームで円滑に開発を進めるための意識。 |

| 品質へのこだわり | バグを少なくし、保守性の高いコードを書こうとする意識。テストに対する考え方。 |

マーケティング職

| 評価項目 | 見るべきポイント |

|---|---|

| 論理的分析力 | データや数値を元に、市場や顧客の動向を客観的に分析し、示唆を導き出す力。 |

| 企画力・創造性 | 分析結果から、ユニークで効果的なマーケティング施策を企画・立案する力。 |

| 情報収集力 | 業界トレンド、競合の動き、新しいマーケティング手法などを常にキャッチアップしているか。 |

| 数値へのコミットメント | 施策の結果(PV、CVRなど)を数値で追い、改善を繰り返すPDCAサイクルの意識。 |

事務職

| 評価項目 | 見るべきポイント |

|---|---|

| 正確性・緻密性 | 書類作成やデータ入力など、細かい作業をミスなく正確に遂行できるか。 |

| 効率性・段取り力 | 複数の業務を、優先順位をつけて効率的に処理する能力。業務改善への意識。 |

| PCスキル | Excel(関数、ピボットテーブル等)、Word、PowerPointなどの習熟度。 |

| サポート力・気配り | 周囲の状況を察知し、先回りして他者をサポートするホスピタリティ。 |

管理職候補

| 評価項目 | 見るべきポイント |

|---|---|

| リーダーシップ・牽引力 | ビジョンを掲げ、メンバーを巻き込み、チームを目標達成に導く力。 |

| 人材育成能力 | メンバーの強みや課題を把握し、成長を支援するための指導やフィードバックができるか。 |

| 戦略的思考力 | 目先の業務だけでなく、全社的な視点や中長期的な視点で物事を考えられるか。 |

| 意思決定力 | 不確実な状況でも、情報を収集・分析し、責任を持って的確な判断を下せるか。 |

すぐに使える!面接評価シートの無料テンプレート

ここでは、実際に面接評価シートを作成する際に役立つ、Excel(スプレッドシート)やWord(ドキュメント)で作成できるテンプレートの構成案をご紹介します。これらの構成案をベースに、自社の採用要件に合わせてカスタマイズしてください。

Excel・スプレッドシート形式のテンプレート

ExcelやGoogleスプレッドシートは、計算機能やデータフィルタリング機能に優れており、評価の集計や分析を効率的に行いたい場合に最適です。複数の面接官がリアルタイムで共同編集できる点も大きなメリットです。

【テンプレート構成案】

以下は、スプレッドシートで作成する場合の具体的なシート構成例です。これを参考に、自社の項目を当てはめてみてください。

| 応募者情報 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 候補者名 | 〇〇 〇〇 | 応募職種 | 営業職 | 面接日 | 2024/MM/DD | |

| 面接担当者 | 〇〇 〇〇 | 面接段階 | 一次面接 | 総合評価 | B (A/B/C/D) |

| 評価項目 | ウェイト | 評価 (5段階) | 評点 | 評価の根拠・具体的なエピソード |

|---|---|---|---|---|

| 【能力】 | ||||

| ① 論理的思考力 | 2.0 | 4 | 8.0 | ・課題解決の質問に対し、現状分析→課題特定→解決策のプロセスを構造的に説明できていた。 |

| ② 問題解決能力 | 2.0 | 3 | 6.0 | ・過去の成功体験は語れたが、深掘りするとやや具体性に欠ける部分があった。 |

| ③ コミュニケーション能力 | 1.5 | 5 | 7.5 | ・傾聴力が高く、こちらの質問の意図を正確に汲み取った上で、的確に回答していた。好印象。 |

| 【意欲・スタンス】 | ||||

| ④ 主体性・向上心 | 1.5 | 4 | 6.0 | ・業務効率化のために、自らRPAツールを学習し導入した経験を具体的に語っていた。 |

| ⑤ 志望動機・入社意欲 | 1.0 | 3 | 3.0 | ・企業理念への共感は示されたが、なぜ同業他社でなく当社なのか、という点が弱かった。 |

| 【カルチャーフィット】 | ||||

| ⑥ 企業理念とのマッチ度 | 1.0 | 4 | 4.0 | ・当社の「顧客第一主義」に合致するエピソードを複数語れており、価値観は近いと感じた。 |

| ⑦ 協調性 | 1.0 | 4 | 4.0 | ・チームでの役割を意識し、他メンバーをサポートした経験を語れており、チームワークは得意そう。 |

| 【スキル・経験】 | ||||

| ⑧ 営業スキル・経験 | 2.0 | 3 | 6.0 | ・無形商材の経験はあるが、当社のターゲットとはやや異なる領域。キャッチアップは必要。 |

| 合計 | 44.5 |

| 総合所見 |

|---|

| コミュニケーション能力が非常に高く、論理的思考力や主体性も一定レベルにある。人柄も良く、チームに馴染むのは早そう。 一方で、志望動機がやや弱い点と、即戦力として期待するには営業経験の領域に若干の懸念が残る。 ポテンシャルは高いため、二次面接で事業への理解度や貢献意欲をさらに深掘りしたい。 |

| 合否判定 |

|---|

| ☐ 合格 ☐ 条件付き合格 ☐ 不合格 ☐ 保留 |

このテンプレートのポイント:

- ウェイト設定: 項目ごとに重要度(ウェイト)を設定し、「評価 × ウェイト」で評点を自動計算できるようにしておくと、客観的なスコアリングが可能です。

- 自由記述欄の確保: 点数だけではわからない質的な情報を記録するため、十分なスペースを確保します。

- 総合評価: スコアだけでなく、面接官の総合的な判断(S/A/B/Cなど)も記録することで、多角的な評価ができます。

Word・ドキュメント形式のテンプレート

WordやGoogleドキュメントは、文章の記述がしやすく、レイアウトの自由度が高いのが特徴です。印刷して手書きで運用したい場合や、面接中にPCのタイピング音を立てたくない場合に適しています。

【テンプレート構成案】

基本的な構成要素はExcel形式と同じですが、チェックボックスや表形式を使いつつ、文章を自由に書き込めるスペースを広く取ると良いでしょう。

面接評価シート

| 候補者名 | 応募職種 | ||

|---|---|---|---|

| 面接日 | 2024/ MM/ DD | 面接担当者 | |

| 面接段階 | ☐ 一次面接 ☐ 二次面接 ☐ 最終面接 |

評価項目

| 項目 | 評価 (5:優 4:良 3:可 2:やや難 1:難) | コメント(具体的なエピソード、印象など) |

|---|---|---|

| 1. コミュニケーション能力 | 5・4・3・2・1 | |

| 2. 論理的思考力 | 5・4・3・2・1 | |

| 3. 主体性 | 5・4・3・2・1 | |

| 4. 協調性 | 5・4・3・2・1 | |

| 5. 志望動機・入社意欲 | 5・4・3・2・1 | |

| 6. 企業理念とのマッチ度 | 5・4・3・2・1 | |

| 7. 専門スキル・経験 | 5・4・3・2・1 | |

| 8. (その他) | 5・4・3・2・1 |

総合所見

(全体を通しての印象、強み、懸念点などを自由に記述)

総合評価

☐ S (ぜひ採用したい) ☐ A (採用したい) ☐ B (次の選考で判断) ☐ C (見送り)

合否判定

☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 保留

このテンプレートのポイント:

- シンプルなレイアウト: 評価は丸を付けるだけなど、直感的に使えるようにします。

- 広い記述スペース: Wordの強みを活かし、コメント欄を広く取ることで、詳細な記録を促します。

- 印刷を想定: 印刷した際に文字が潰れたり、レイアウトが崩れたりしないかを確認します。

採用管理システム(ATS)で利用できるテンプレート

近年、導入する企業が増えているのが、採用管理システム(ATS: Applicant Tracking System)です。多くのATSには、面接評価シートの機能が標準で搭載されています。

ATSを利用するメリット:

- データの一元管理: 候補者情報、履歴書、面接の評価などがすべてシステム上で紐づけられ、管理が非常に楽になります。

- 評価の提出・閲覧が容易: 面接官はシステムにログインして評価を入力するだけ。関係者はいつでも評価内容を閲覧でき、情報共有がスムーズです。

- 分析機能: 蓄積された評価データを元に、採用プロセスごとの通過率や、入社後活躍人材の傾向などを簡単に分析できる機能を持つものもあります。

- テンプレートのカスタマイズ: 上記で紹介したような評価項目や評価基準を、システム上で自由に設定・カスタマイズできます。

具体的なツール名は挙げませんが、多くの採用管理システムでは、自社の運用に合わせた評価シートのテンプレート作成が可能です。もし、採用候補者の管理や情報共有に課題を感じている場合は、このようなシステムの導入を検討するのも一つの有効な手段と言えるでしょう。

面接評価シートを作成・運用する際の3つの注意点

効果的な面接評価シートを作成し、正しく運用するためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。ここでは、特に陥りがちな3つの落とし穴とその対策について詳しく解説します。

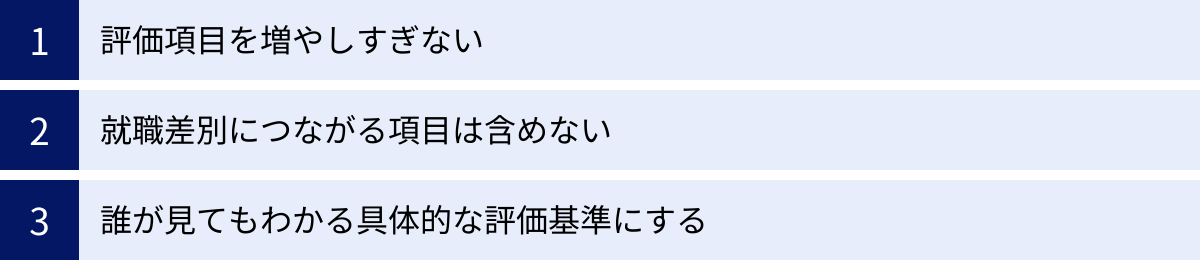

① 評価項目を増やしすぎない

面接評価シートを作成する際、「あれもこれも評価したい」という思いから、評価項目を詰め込みすぎてしまうケースがよくあります。しかし、評価項目が多すぎるシートは、かえって評価の質を低下させる原因となります。

項目数が20も30もあると、面接官は以下のような状況に陥ります。

- 面接中の負担増: 限られた面接時間の中で、すべての項目を評価しようとすると、一つひとつの評価が雑になります。また、シートの記入に追われてしまい、候補者との対話に集中できなくなります。

- 評価の形骸化: あまりに項目が多いと、面接官は重要な項目とそうでない項目の区別がつかなくなり、結局は印象の良い候補者に全体的に高い点数をつけるといった「ハロー効果」に陥りやすくなります。シートを埋めること自体が目的化し、本来の役割を果たせなくなります。

- 面接官の意欲低下: 複雑で面倒なシートは、面接官にとって大きな負担となり、面接業務へのモチベーションを削いでしまう可能性があります。

このような事態を避けるため、評価項目は「この採用で本当に見極めたい、最も重要な要素は何か」という視点で、10〜15個程度に厳選することを強く推奨します。

項目の絞り込みは、「面接評価シートの作り方【5ステップ】」の「① 採用したい人材の要件を定義する」で設定した「Must要件(必須条件)」を中心に構成するのが効果的です。すべての能力を網羅しようとするのではなく、「これだけは絶対に外せない」という核心的な項目にフォーカスすることで、メリハリのついた、実用的な評価シートになります。

もし、どうしても評価したい項目が多い場合は、一次面接と二次面接で評価する項目を分けるといった工夫も有効です。例えば、一次面接では社会人としての基礎力や人柄を中心に評価し、二次面接では専門スキルや事業への理解度を深く見るといった役割分担をすることで、各面接の負担を軽減し、評価の深度を高めることができます。

② 就職差別につながる項目は含めない

面接評価シートを作成・運用する上で、法令遵守と人権への配慮は絶対条件です。採用選考は、応募者の適性と能力のみを基準として行うべきであり、本人に責任のない事柄や、本来自由であるべき思想・信条などを評価の対象にすることは、就職差別につながる可能性があります。

厚生労働省は「公正な採用選考の基本」の中で、採用選考時に配慮すべき事項として、以下のような項目を挙げています。これらを質問したり、評価シートの項目に含めたりすることは、たとえ悪意がなくても不適切とみなされるリスクがあるため、絶対に避けなければなりません。

【不適切な評価項目・質問の例】

- 本人に責任のない事項

- 本籍・出生地に関すること (例:「ご出身はどちらですか?」※地名が本籍を想起させる場合)

- 家族に関すること (例:「ご両親のお仕事は何ですか?」「ご兄弟はいますか?」)

- 住宅状況に関すること (例:「持ち家ですか、賃貸ですか?」「お住まいの間取りは?」)

- 生活環境・家庭環境などに関すること

- 本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)

- 宗教に関すること (例:「信仰している宗教はありますか?」)

- 支持政党に関すること (例:「どの政党を支持していますか?」)

- 人生観・生活信条などに関すること (例:「尊敬する人物は誰ですか?」)

- 労働組合・学生運動など社会運動に関すること (例:「労働組合への加入についてどう思いますか?」)

- 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること (例:「普段どんな本を読みますか?」※思想の探求が目的の場合)

(参照:厚生労働省 「公正な採用選考の基本」)

特に「尊敬する人物」や「愛読書」といった質問は、候補者の人柄を知るためによく使われがちですが、思想・信条の把握につながるとして不適切とされています。これらの項目を評価シートに入れることは、企業のコンプライアンス意識を疑われる原因となり、社会的な信頼を損なうことにもなりかねません。

面接評価シートを作成した際は、これらの差別につながる項目が含まれていないか、人事部門や法務部門が必ずチェックする体制を整えることが重要です。

③ 誰が見てもわかる具体的な評価基準にする

評価項目を設けても、その評価基準が曖昧であれば、結局は面接官の主観に頼ることになり、評価のばらつきを防ぐというシート本来の目的を達成できません。

例えば、「コミュニケーション能力」という項目に対し、評価基準が「高い」「普通」「低い」だけでは、A面接官にとっての「高い」と、B面接官にとっての「高い」が全く異なるレベルを指している可能性があります。

この問題を解決するのが、具体的な行動レベルで基準を定義する「アンカリング」です。

【抽象的な基準(悪い例)】

- 主体性: 5 (非常に高い) – 4 (高い) – 3 (普通) – 2 (低い) – 1 (非常に低い)

これでは、面接官が候補者のどの言動をもって「主体性が高い」と判断したのか、客観的にわかりません。

【具体的な基準(良い例)】

- 主体性:

- 5: 指示された範囲を超え、自ら課題を発見し、周囲を巻き込みながら解決策を実行した経験を具体的に語れる。

- 4: 指示された業務において、より良くするための改善提案や工夫を自発的に行った経験を語れる。

- 3: 与えられた役割や業務は、責任を持って遂行できる。

- 2: 指示待ちの傾向があり、自発的な行動に関するエピソードが少ない。

- 1: 常に指示がないと動けない、または他責にする傾向が見られる。

このように、「どのような行動や発言が、どの評価レベルに該当するのか」を誰が読んでも同じ解釈ができるように記述することが極めて重要です。

この具体的な評価基準(アンカー)を作成するプロセスは、手間がかかる作業です。しかし、ここを丁寧に行うことで、面接官は迷いなく評価を下すことができ、評価の信頼性が格段に向上します。作成した評価基準は、シート上や別紙に明記し、面接官がいつでも参照できるようにしておきましょう。このひと手間が、面接評価シート運用の成否を分けると言っても過言ではありません。

面接評価シートを効果的に活用する4つのポイント

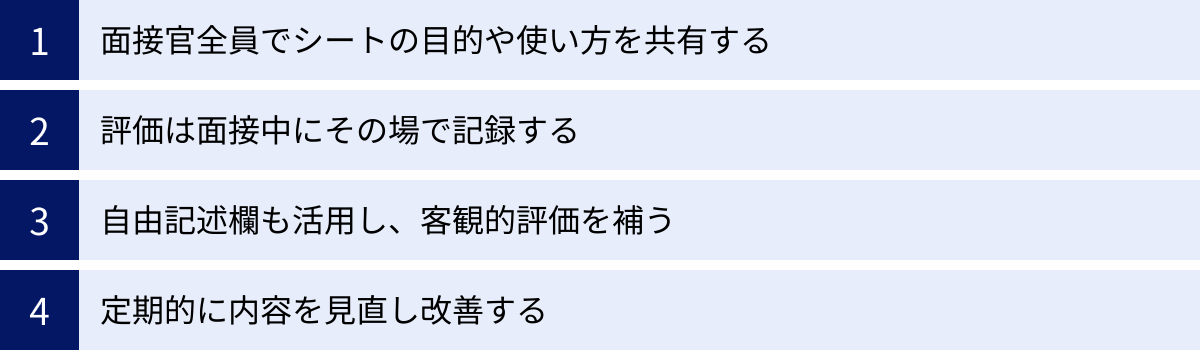

優れた面接評価シートを作成しても、それが現場で正しく使われなければ意味がありません。シートを形骸化させず、採用成果に直結させるためには、運用面での工夫が不可欠です。ここでは、シートの効果を最大化するための4つの活用ポイントを解説します。

① 面接官全員でシートの目的や使い方を共有する

面接評価シートを導入する際、単に「今日からこのシートを使ってください」と配布するだけでは不十分です。なぜこのシートを導入するのかという「目的」から、各評価項目の定義、評価基準(アンカー)の意味合いまで、面接に関わる全員の認識を完全に一致させる必要があります。

この目線合わせの場として非常に有効なのが、「キャリブレーションミーティング(評価すり合わせ会議)」です。

キャリブレーションミーティングでは、以下のようなことを行います。

- 目的と背景の共有: なぜ今、面接評価シートが必要なのか。これによってどのような課題を解決し、何を目指すのかという大局的な目的を共有します。

- 評価項目の解説: 「この『主体性』という項目では、具体的にこういう行動を見たい」「この『論理的思考力』は、当社のビジネスにおいてこういう理由で重要だ」といったように、一つひとつの項目の背景や定義を丁寧に説明します。

- 評価基準のすり合わせ: 「レベル5とレベル4の違いはどこか」「レベル3の『期待通り』とは、具体的にどんな状態か」といった、評価基準の解釈について議論し、認識のズレをなくします。

- 模擬評価の実施: 架空の候補者のレジュメや、過去の面接の録画などを使って、参加者全員で実際に評価シートに記入してみます。その後、なぜその評価を付けたのかを一人ひとり発表し、議論することで、評価のクセや視点の違いを互いに認識し、基準を標準化していきます。

このような場を設けることで、面接官は「やらされ仕事」ではなく、共通の目標を持ったチームとして、一貫した基準で採用活動に臨むことができます。特に、普段は異なる部署で働く社員が面接官を務める場合には、このような意識統一のプロセスが不可欠です。

② 評価は面接中にその場で記録する

面接が終わってから時間が経つと、候補者の具体的な発言やエピソードに関する記憶は急速に薄れてしまいます。複数の候補者と連続で面接した場合など、「あの良い発言をしたのは、Aさんだっけ? Bさんだっけ?」と記憶が混同してしまうことも少なくありません。

後からまとめて評価を記入しようとすると、細かな事実に基づいた評価ではなく、全体的な「印象」に頼った曖昧な評価になりがちです。これでは、客観的な評価のためにシートを導入した意味が半減してしまいます。

したがって、評価シートへの記録は、原則として面接中にその場で行うことを徹底しましょう。候補者の発言を聞きながら、重要なキーワードやエピソードをメモし、該当する評価項目にチェックを入れる、あるいは簡単なコメントを書き込むといった具合です。

もちろん、面接官がPCの画面ばかり見ていたり、ずっと下を向いてメモを取っていたりすると、候補者に威圧感や不信感を与え、対話の妨げになる可能性があります。そこで、以下のような配慮が大切です。

- 事前に断りを入れる: 面接の冒頭で、「評価の記録のためにメモを取らせていただきますが、お気になさらないでください」と一言断りを入れるだけで、候補者は安心して話せるようになります。

- 視線を意識する: 記録する際は手早く行い、基本的には候補者の目を見て、傾聴の姿勢を示すことを忘れないようにします。

- 手書きとPC入力の使い分け: 対話の雰囲気を重視する場合は、手書きのメモが有効なこともあります。PCで入力する場合は、タイピング音ができるだけ静かなキーボードを使うなどの配慮も考えられます。

面接終了直後、記憶が新しいうちに、メモした内容を元に評価シートの記述を完成させるのが理想的な流れです。「記録はリアルタイムで、清書は直後に」をルール化することで、評価の鮮度と精度を保つことができます。

③ 自由記述欄も活用し、客観的評価を補う

面接評価シートは、評点やチェック項目だけでなく、自由記述欄(コメント欄)をいかに活用するかが、その価値を大きく左右します。点数や段階評価は、候補者の能力を客観的・定量的に比較する上では便利ですが、それだけでは候補者の個性や人柄、ポテンシャルの機微といった質的な情報が抜け落ちてしまいます。

自由記述欄には、以下のような情報を具体的に記録することが重要です。

- 評点の根拠: なぜその項目に「5」を付けたのか、あるいは「2」だったのか。その判断の根拠となった候補者の具体的な発言やエピソードを書き留めます。(例:「『主体性』を5と評価。前職で業務フローの問題点を自ら発見し、上司や他部署を巻き込んで3ヶ月で改善した経験を、背景・行動・結果に分けて論理的に説明できたため」)

- 印象的な言動: 評点には直接反映されなくても、候補者の人柄や価値観が垣間見えた印象的な言葉や表情、エピソードなどを記録します。(例:「当社のサービスについて深く調べてきており、ユーザー視点での改善案を熱心に語る姿に、強い入社意欲を感じた」)

- 懸念点や確認事項: 面接中に感じた小さな懸念や、次の面接官に確認してほしい事項などをメモしておきます。(例:「チームでの成果を強調するが、個人の具体的な貢献が見えにくかった。二次面接で深掘りが必要」)

これらの質的な情報は、後の選考会議で非常に重要な役割を果たします。複数の候補者が同じような総合点だった場合、最終的な決め手となるのは、自由記述欄に書かれた具体的なエピソードや面接官の所感であることが少なくありません。点数が評価の「骨格」だとすれば、自由記述は評価に「血肉」を通わせるためのものと心得て、積極的に活用しましょう。

④ 定期的に内容を見直し改善する

ビジネス環境や事業戦略が変化すれば、企業が求める人材像も変わっていきます。したがって、面接評価シートも一度作成したら終わりではなく、定期的にその内容を見直し、改善していく必要があります。いわば、採用活動におけるPDCAサイクルを回すということです。

見直しのタイミングとしては、採用プロジェクトが一段落した時期や、半期・年度の節目などが考えられます。具体的には、以下のような観点で見直しを行います。

- 採用成果との相関分析: 入社後に高いパフォーマンスを発揮している社員や、逆に早期離職してしまった社員について、入社時の面接評価シートを振り返ります。

- 成功要因の分析: 「活躍人材は、面接時に〇〇という項目の評価が共通して高い」という傾向が見つかれば、その項目は有効な指標であると判断できます。次回の採用では、その項目のウェイトを高めるなどの改善が考えられます。

- 失敗要因の分析: 「ミスマッチが起きたケースでは、△△という項目は高評価だったが、□□という観点が見過ごされていた」ということがわかれば、評価項目に□□を追加したり、見極めるための質問を工夫したりする必要がある、という課題が明確になります。

- 面接官からのフィードバック: 実際にシートを使っている面接官から、「この項目は定義が曖昧で評価しづらい」「この質問では候補者の本質が見えにくい」といった意見をヒアリングします。現場の声を反映させることで、より使いやすく効果的なシートへと改善できます。

- 事業戦略との整合性: 「来期からは海外展開を本格化させる」「新規事業としてAI分野に注力する」といった会社の戦略変更があれば、求める人材要件も変わります。新しい戦略に合わせて、「語学力」や「先端技術への知見」といった評価項目を追加・修正する必要があります。

このように、面接評価シートを「生き物」と捉え、採用データや現場の声、経営戦略に基づいて継続的にアップデートしていくことで、常に自社にとって最適な人材を獲得し続けるための、強力な武器として機能させることができるのです。

面接評価シートに関するよくある質問

ここでは、面接評価シートの作成や運用に関して、人事担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

評価は何段階がおすすめですか?

評価段階の設計は、評価のしやすさと評価の精度を両立させる上で重要なポイントです。一般的に用いられる3段階、4段階、5段階評価には、それぞれメリットとデメリットがあります。

| 評価段階 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| 3段階評価 (良い/普通/悪い) |

・シンプルで直感的。 ・面接官が迷わずスピーディーに評価できる。 |

・評価が「普通」に集中しやすく、候補者間の差がつきにくい(中心化傾向)。 ・詳細な能力の濃淡を表現できない。 |

・面接官の人数が多く、まずはシンプルな基準で評価を統一したい導入初期の企業。 ・スクリーニング目的の一次面接。 |

| 4段階評価 (良い/やや良い/やや悪い/悪い) |

・「普通」という選択肢がないため、面接官が安易な評価を避け、どちらかの判断を下すことを促せる。 | ・どちらか一方に判断を強制するため、面接官に心理的な負担がかかることがある。 ・段階の定義を明確にしないと、かえって混乱を招く。 |

・評価の甘辛のバラつきを抑え、よりシビアな評価を行いたい企業。 ・面接官の評価スキルがある程度高い企業。 |

| 5段階評価 (非常に良い/良い/普通/やや悪い/悪い) |

・詳細な評価が可能で、候補者の能力のグラデーションを表現しやすい。 ・最も一般的で、多くのフレームワークに応用しやすい。 |

・段階が多いため、各段階の定義(アンカー)が曖昧だと、面接官の解釈がブレる原因になる。 ・評価に時間がかかることがある。 |

・最も汎用性が高く、多くの企業におすすめ。 ・候補者の能力を多角的に、かつ詳細に評価したい企業。 |

結論として、最もおすすめなのは5段階評価です。 候補者の能力を細かく評価でき、データとして蓄積・分析する際にも有用性が高いためです。ただし、5段階評価を効果的に機能させるためには、前述の通り「誰が見てもわかる具体的な評価基準(アンカー)」を各段階で設定することが絶対条件となります。

自社の面接官の習熟度や、その面接段階の目的に合わせて最適な段階数を選択することが重要ですが、迷ったらまずは5段階評価から始めてみると良いでしょう。

面接官によって評価がバラバラになる場合はどうすればいいですか?

これは面接評価シートを運用する上で最もよく直面する課題です。評価がバラバラになる原因は複数考えられ、それぞれに応じた対策が必要です。

- 原因:評価基準の解釈が違う

- 対策:キャリブレーションミーティングの実施

- 「面接官全員でシートの目的や使い方を共有する」で解説した通り、定期的に評価のすり合わせ会議を実施します。同じ候補者(架空でも可)を評価してみて、なぜその評価になったのかを議論することで、評価基準の解釈のズレを修正し、目線合わせを行います。

- 対策:キャリブレーションミーティングの実施

- 原因:評価基準が抽象的すぎる

- 対策:評価基準の具体化(アンカリング)の徹底

- 「誰が見てもわかる具体的な評価基準にする」で解説した通り、「コミュニケーション能力が高い」といった抽象的な基準ではなく、「質問の意図を正確に理解し、結論から話せる」のような具体的な行動レベルまで基準を落とし込みます。良い例・悪い例を具体的に示すことで、判断の拠り所が明確になります。

- 対策:評価基準の具体化(アンカリング)の徹底

- 原因:面接官個人の「評価のクセ」がある

- 対策:複数人での面接と評価の可視化

- 可能な限り、一次面接から複数人(例:人事担当者と現場担当者)で面接に臨むことで、一人の評価者の主観に偏るリスクを軽減できます。また、評価シートを全員が閲覧できるようにしておけば、「Aさんは評価が甘め」「Bさんは評価が辛め」といった個人の傾向(評価者エラー)が可視化され、本人も自覚しやすくなります。

- 対策:複数人での面接と評価の可視化

- 原因:面接で聞くべきことが聞けていない

- 対策:質問項目の標準化

- 評価項目に対応した「聞くべき質問リスト」をあらかじめ用意し、どの面接官でもある程度は標準化された質問を行うようにします。これにより、評価の前提となる情報収集の質が安定し、評価のブレを抑えることができます。

- 対策:質問項目の標準化

これらの対策を複合的に行うことで、面接官による評価のばらつきは着実に解消され、選考プロセス全体の公平性と納得感を高めることができます。

シートは手書きとPC入力のどちらがいいですか?

手書きとPC入力(Excelや採用管理システムなど)には、それぞれメリットとデメリットがあり、どちらが絶対的に優れているというわけではありません。自社の文化、面接のスタイル、ITリテラシーなどを考慮して選択するのが良いでしょう。

| 手書き(紙) | PC入力(デジタル) | |

|---|---|---|

| メリット | ・候補者に威圧感を与えにくく、対話に集中しやすい。 ・図や矢印など、自由にメモがしやすい。 ・PC操作が苦手な面接官でも使える。 ・システム導入などのコストがかからない。 |

・データの集計・分析が圧倒的に容易。 ・評価シートの共有や更新が簡単。 ・保管場所を取らず、検索性が高い。 ・文字が読みやすく、記録の標準化がしやすい。 |

| デメリット | ・データの集計・分析に手間がかかる。 ・保管や管理が煩雑になり、紛失のリスクがある。 ・字が汚いと読めず、情報共有の妨げになる。 ・評価シートの更新があった場合に、差し替えが面倒。 |

・タイピング音が候補者の集中を妨げる可能性がある。 ・PC画面に集中しすぎて、対話が疎かになるリスクがある。 ・採用管理システム(ATS)の導入にはコストがかかる。 ・ITツールに不慣れな面接官には抵抗がある場合も。 |

おすすめの運用方法:

- データ活用と効率性を重視する場合: PC入力が断然おすすめです。特に、採用人数が多い企業や、データに基づいた採用改善(PDCA)を本格的に行いたい場合は、採用管理システム(ATS)やスプレッドシートの活用が不可欠です。

- 対話の質を最優先する場合: 候補者とのアイスブレイクや、深い対話を重視する最終面接などでは、あえて手書きを選ぶという選択肢もあります。面接官がPCに気を取られず、候補者と真摯に向き合う雰囲気を醸成できます。

- ハイブリッド運用: 面接中は手書きでメモを取り、面接終了後にPCで清書してデータを入力するというハイブリッドな方法も有効です。これにより、対話の質とデータ活用の両立を図ることができます。

自社の状況に合わせて最適な方法を選び、全社で運用ルールを統一することが大切です。