面接の日程調整メールは、採用担当者と最初に直接的なコミュニケーションをとる重要な機会です。このメール一つで、あなたのビジネスマナーや志望度の高さ、ひいては社会人としての基礎力が判断されることも少なくありません。丁寧かつ効率的なやり取りができれば、面接開始前から好印象を与え、選考を有利に進める一助となります。

しかし、「どのような件名にすれば良いのか」「希望日時はどう伝えれば失礼にならないか」「もし日程が合わなかったらどうしよう」といった不安や疑問を抱える方も多いでしょう。特に、初めての就職・転職活動では、ささいな点でつまずきがちです。

この記事では、面接の日程調整メールにおける基本的な構成から、状況別の返信例文、さらには辞退する場合の伝え方まで、あらゆる場面を想定して徹底的に解説します。好印象を与えるための7つのマナーや、メール以外の調整方法、よくある質問への回答も網羅しています。

この記事を読めば、面接の日程調整に関するあらゆる不安が解消され、自信を持って採用担当者とコミュニケーションがとれるようになります。これから選考に臨む方は、ぜひ最後までお読みいただき、万全の準備を整えてください。

目次

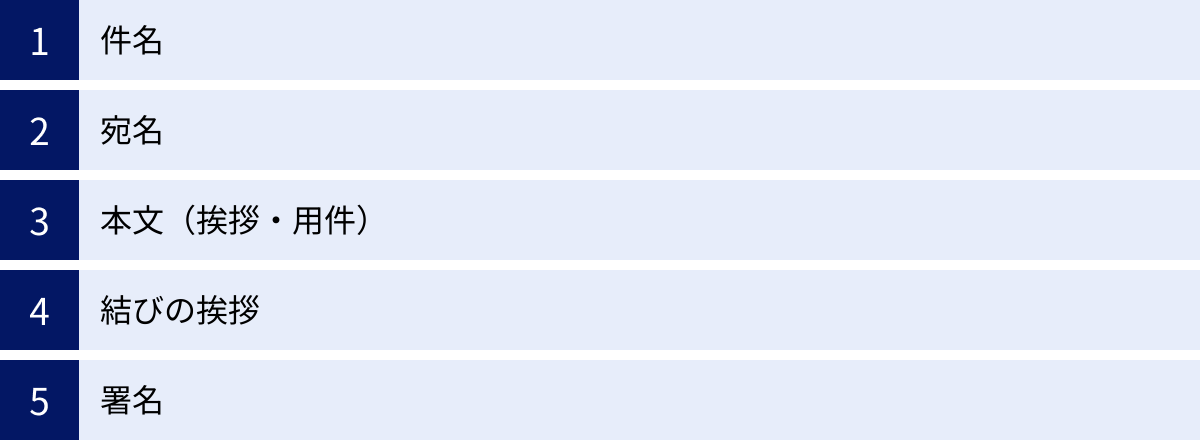

面接日程調整メールの基本的な構成

面接の日程調整メールは、ビジネスメールの基本フォーマットに則って作成します。採用担当者は毎日多くのメールを処理しているため、誰から、何の用件で送られてきたメールなのかが一目でわかるように、構成要素を正しく配置することが極めて重要です。ここでは、メールを構成する「件名」「宛名」「本文(挨拶・用件)」「結びの挨拶」「署名」の5つの要素について、それぞれの役割と書き方のポイントを詳しく解説します。

件名

件名は、メールの内容を最も簡潔に表す「顔」です。採用担当者が受信トレイ一覧を見た際に、他の多くのメールに埋もれてしまわないよう、かつ内容が瞬時に理解できるように工夫する必要があります。

【件名のポイント】

- 用件と氏名を必ず記載する: 「面接日程のご調整のお願い」「面接希望日時のご連絡」といった用件と、自分のフルネームを必ず入れましょう。これにより、担当者はメールを開かなくても差出人と目的を把握できます。

- 具体的で簡潔に: 長すぎる件名はかえって分かりにくくなります。「〇〇職応募の件に関する面接日程のご調整のお願い(氏名)」のように、情報を詰め込みすぎず、要点を絞ることが大切です。

- 企業からのメールに返信する場合: 企業から送られてきたメールに返信する際は、件名は絶対に変更せず、「Re:」をつけたまま返信するのが鉄則です。件名を変えてしまうと、担当者がこれまでのやり取りを遡るのが困難になり、管理の手間を増やしてしまいます。

【件名の具体例】

- 自分から最初に送る場合:

面接日程のご調整のお願い(山田 太郎)〇〇職応募の面接希望日に関するご連絡(山田 太郎)

- 企業からの日程調整メールに返信する場合:

Re: 面接日程のご案内についてRe: 〇〇職の一次面接日程のご連絡- ※この際、件名に自分の名前が入っていない場合は

Re: 面接日程のご案内について(山田 太郎)のように、氏名を追加するとより親切です。

件名一つで、相手への配慮やビジネススキルが垣間見えます。常に「相手がどう受け取るか」を意識して、分かりやすい件名をつけましょう。

宛名

宛名は、メールの送り先を明確に示す部分です。正しい敬称を使い、相手の会社名や部署名、氏名を正確に記載することがビジネスマナーの基本です。

【宛名のポイント】

- 会社名、部署名、担当者名を正式名称で記載する:

- 会社名は「(株)」などと略さず、「株式会社〇〇」と正式名称で書きます。

- 部署名が分かっている場合は、必ず記載します。

- 担当者名が分かっている場合は、「〇〇様」と敬称をつけて記載します。

- 担当者名が不明な場合:

- 採用担当者の個人名がわからない場合は、「採用ご担当者様」や「人事部 採用ご担当者様」と記載します。決して「御中」と「様」を併用しないように注意してください(例:「株式会社〇〇 人事部御中 採用ご担当者様」は誤りです)。「御中」は組織や部署全体に宛てる場合、「様」は個人に宛てる場合に使います。

- 敬称の使い分け:

- 会社や部署など、組織に宛てる場合:御中

- 個人に宛てる場合:様

【宛名の具体例】

- 担当者名がわかる場合:

株式会社〇〇

人事部

△△様 - 部署までしかわからない場合:

株式会社〇〇

人事部 御中 - 担当者も部署も不明な場合:

株式会社〇〇

採用ご担当者様

宛名の正確さは、相手への敬意を示す第一歩です。特に担当者の氏名を間違えることは大変失礼にあたるため、送信前に必ず確認しましょう。

本文(挨拶・用件)

本文は、メールの中心となる部分です。最初の挨拶から始まり、誰であるかを名乗り、本題である用件を伝え、最後にもう一度挨拶で締めくくるのが一連の流れです。簡潔かつ丁寧に、分かりやすく伝えることを心がけましょう。

【本文の構成要素】

- 書き出しの挨拶:

- ビジネスメールでは「お世話になっております。」が最も一般的です。初めて連絡する場合でも使用して問題ありません。

- 名乗り:

- 「〇〇職に応募いたしました、山田太郎と申します。」のように、どの求人に応募した誰なのかを明確に伝えます。これにより、担当者はあなたがどの応募者なのかをすぐに特定できます。

- 用件(お礼と本題):

- まず、面接日程の連絡をいただいたことに対するお礼を述べます。「この度は、面接の機会をいただき、誠にありがとうございます。」といった一文を入れましょう。

- 続けて本題に入ります。企業側から提示された日程に承諾するのか、こちらから希望を提示するのか、あるいは再調整をお願いするのか、状況に応じて用件を明確に記載します。

- 希望日時を提示する場合は、相手が選びやすいように複数の候補を挙げるのがマナーです。(詳細は後述)

- 結びの言葉:

- 用件を伝えた後、「お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。」といった言葉で本文を締めくくります。

【本文の例文(希望日時を提示する場合)】

お世話になっております。

先日、貴社の〇〇職に応募いたしました、山田太郎と申します。

この度は、面接の機会をいただき、誠にありがとうございます。

ご提示いただいた日程の中から、下記の日時で面接に伺えればと存じます。

【面接希望日時】

・〇月〇日(月)13:00~17:00

・〇月〇日(火)終日可能

・〇月〇日(木)10:00~15:00

上記日程でのご調整が難しい場合は、

お手数ですが、再度候補日をいくつかいただけますと幸いです。

このように、箇条書きなどを用いて情報を整理すると、相手にとって非常に見やすく、親切な印象を与えます。

結びの挨拶

結びの挨拶は、メールの末尾で相手への敬意や配慮を示すための定型句です。本文の内容を締めくくり、丁寧な印象でメールを終える役割があります。

【結びの挨拶のポイント】

- 定型句を適切に使う:

- 「何卒よろしくお願い申し上げます。」は、最も一般的でどのような場面でも使える便利な表現です。

- 相手に何かを依頼したり、手間をかけさせたりした場合は、「お忙しいところ恐縮ですが、」「ご多忙の折とは存じますが、」といったクッション言葉を添えると、より丁寧な印象になります。

- 内容に合わせた言葉を選ぶ:

- 日程調整をお願いしている段階では、「ご確認のほど、よろしくお願い申し上げます。」

- 日程が確定した後の返信では、「当日は何卒よろしくお願い申し上げます。」

- 辞退のメールでは、「末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。」といったように、状況に応じた言葉を選びましょう。

【結びの挨拶の具体例】

ご多忙の折とは存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。お忙しいところ恐縮ですが、ご確認いただけますと幸いです。ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

これらのフレーズを適切に使い分けることで、細やかな気配りができる人物であると評価される可能性があります。

署名

署名は、メールの最後に記載する自分の連絡先情報です。誰からのメールであるかを明確にし、採用担当者が電話などで連絡を取りたい場合にスムーズに対応できるようにする役割があります。

【署名の必須項目】

- 氏名(フルネーム)

- 所属(大学名・学部・学科・学年など) ※新卒の場合

- 郵便番号・住所 ※必須ではないが、書類送付などがある場合に備えて記載しておくと親切

- 電話番号(携帯電話など、日中連絡がつきやすいもの)

- メールアドレス

【署名のポイント】

- 区切り線を入れる: 本文と署名の間に「—」や「===」などの区切り線を入れると、どこまでが本文でどこからが署名なのかが分かりやすくなります。

- 情報は正確に: 電話番号やメールアドレスに誤りがあると、重要な連絡が取れなくなる可能性があります。送信前に必ず見直しましょう。

- シンプルにまとめる: 装飾的な記号を多用したり、長文の自己PRを入れたりするのは避け、必要な情報を簡潔にまとめましょう。

【署名の具体例】

---

山田 太郎(Yamada Taro)

〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科 4年

郵便番号:〒123-4567

住所:東京都〇〇区〇〇1-2-3 〇〇マンション101号室

電話番号:090-1234-5678

メールアドレス:yamada.taro@〇〇.com

---

以上の5つの構成要素を正しく理解し、一つひとつ丁寧に作成することが、面接日程調整メールを成功させるための第一歩です。これらの基本を押さえるだけで、採用担当者に「この応募者はビジネスマナーが身についている」という安心感と信頼感を与えることができます。

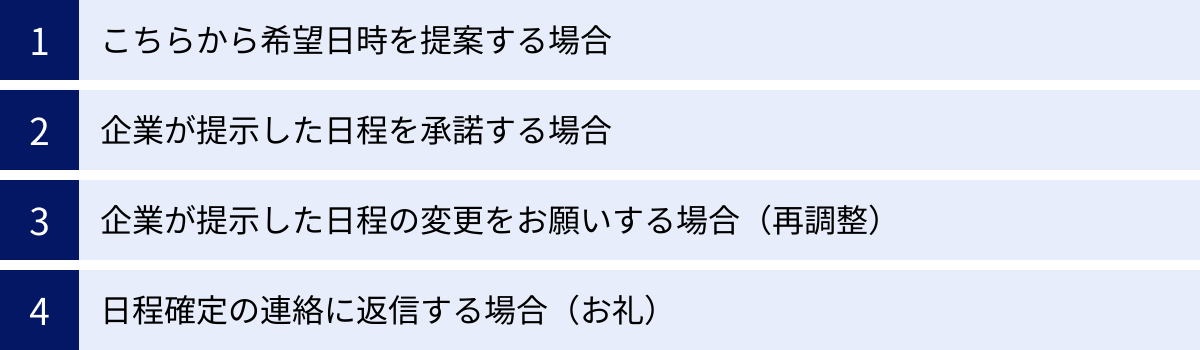

【状況別】面接日程調整メールの返信例文

面接の日程調整メールでは、状況に応じて適切な返信をする必要があります。企業側から提示された複数の候補日から選ぶ場合、こちらから希望日時を提案する場合、一度決まった日程の変更をお願いする場合など、場面は様々です。ここでは、それぞれの状況に合わせた返信メールの例文と、好印象を与えるためのポイントを具体的に解説します。

こちらから希望日時を提案する場合

企業側から「面接の希望日時をいくつか教えてください」と依頼された場合の返信メールです。この場合、相手への配慮と主体性の両方を示すことが重要になります。

【ポイント】

- 候補日時を3〜5つ提示する: 候補が1つや2つだけだと、採用担当者の都合と合わなかった場合に再度やり取りが発生してしまいます。やり取りの回数を最小限に抑えるため、幅広く複数の候補を提示するのがマナーです。

- 日付、曜日、時間帯を明確に記載する: 「〇月〇日(水)13:00〜17:00」のように、曜日も併記し、対応可能な時間帯を具体的に示しましょう。「いつでも構いません」という返信は、一見すると柔軟に見えますが、相手に調整を丸投げしていると受け取られ、主体性がないと判断される可能性があります。

- 直近すぎる日程は避ける: メールを送った当日や翌日など、あまりに直近の日程は、採用担当者が他の予定を調整するのが難しくなります。少なくとも3営業日後以降の日程で提案するのが一般的です。

- 再調整の可能性に言及する: 「上記日程でのご調整が難しい場合は、お手数ですが、再度候補日をいくつかいただけますと幸いです。」といった一文を添えることで、相手の都合を最大限に尊重する姿勢を示すことができます。

【例文】

件名: Re: 一次面接の日程調整のご連絡(山田 太郎)

本文:

株式会社〇〇

人事部 採用ご担当者様

お世話になっております。

貴社の〇〇職に応募いたしました、山田太郎です。

この度は、面接の機会をいただき、誠にありがとうございます。

ぜひ、面接を受けさせていただきたく存じます。

つきましては、面接の希望日時を下記の通りお送りいたします。

【面接希望日時】

・〇月〇日(水)13:00~17:00

・〇月〇日(金)終日可能

・〇月〇日(月)10:00~12:00

・〇月〇日(火)14:00以降

上記日程でのご調整が難しい場合は、大変恐れ入りますが、

採用ご担当者様のご都合のよろしい日時をいくつかご教示いただけますと幸いです。

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

(署名)

企業が提示した日程を承諾する場合

企業側から具体的な候補日時を提示され、その中から選んで承諾する際の返信メールです。この場合は、感謝の意を伝え、承諾する日時を明確に復唱することが重要です。

【ポイント】

- 感謝の言葉を最初に述べる: 「ご調整いただき、誠にありがとうございます」など、日程を調整してくれたことに対する感謝を伝えましょう。

- 承諾する日時を復唱する: 「それでは、ご提示いただきました〇月〇日(木)15:00にて、お伺いさせていただきます。」のように、日時を正確に復唱することで、お互いの認識に齟齬がないことを確認できます。これは、ダブルブッキングなどのミスを防ぐ上で非常に重要です。

- 必要な情報を確認する: 面接場所の地図や当日の持ち物など、不明な点があればこのタイミングで簡潔に質問しても構いません。「当日は、貴社本社ビルへお伺いすればよろしかったでしょうか。」のように、確認の形で尋ねると丁寧です。ただし、案内にすでに記載されている内容を質問するのは避けましょう。

- 意気込みを簡潔に添える: 「〇〇様にお会いできることを心より楽しみにしております。」といった一文を添えると、志望度の高さが伝わり、好印象に繋がります。

【例文】

件名: Re: 一次面接の日程のご案内

本文:

株式会社〇〇

人事部 △△様

お世話になっております。

〇〇職に応募しております、山田太郎です。

面接日程のご連絡、誠にありがとうございます。

ご提示いただきました日程の中から、下記の日時でお伺いしたく存じます。

日時:〇月〇日(木)15:00~

当日は、ご指示いただきました通り、履歴書と職務経歴書を持参いたします。

△△様にお会いできることを、心より楽しみにしております。

お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

(署名)

企業が提示した日程の変更をお願いする場合(再調整)

やむを得ない事情で、企業から提示された日程では都合がつかない場合や、一度承諾した日程を変更してもらいたい場合のメールです。これは相手に手間をかけさせてしまうため、最大限の丁寧さと誠意が求められます。

【ポイント】

- まず謝罪の言葉を述べる: 「大変申し訳ございませんが」「誠に恐縮なのですが」など、まずお詫びの気持ちを明確に伝えます。

- 変更理由は簡潔に: 変更をお願いする理由は、「大学の講義と重なってしまい」「現職の都合でどうしても調整が難しく」のように、簡潔に伝えれば十分です。詳細なプライベートな事情まで説明する必要はありません。

- こちらから代替案を複数提示する: 相手に再調整の手間をかけさせるお詫びとして、必ずこちらから新しい希望日時を複数提案しましょう。これにより、調整に前向きな姿勢と配慮を示すことができます。

- 相手への配慮を重ねて示す: 「ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんが」「お手数をおかけいたしますが」など、重ねてお詫びと配慮の言葉を添えましょう。

【例文】

件名: Re: 一次面接の日程のご案内(日程変更のお願い/山田 太郎)

本文:

株式会社〇〇

人事部 △△様

お世話になっております。

〇〇職に応募しております、山田太郎です。

先日は面接日程のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。

大変申し訳ございませんが、ご提示いただきました日程は、

大学の必修講義と重なっており、お伺いすることが難しい状況です。

誠に勝手なお願いで恐縮ですが、もし可能でしたら、

以下の日程で再度ご調整いただくことは可能でしょうか。

【面接希望日時】

・〇月〇日(月)13:00以降

・〇月〇日(水)10:00~15:00

・〇月〇日(金)終日可能

こちらの都合で大変恐縮ですが、ご検討いただけますと幸いです。

お忙しいところ大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

(署名)

日程確定の連絡に返信する場合(お礼)

企業側とのやり取りを経て面接日時が確定し、その最終確認のメールが送られてきた際の返信です。このメールへの返信は必須ではありませんが、返信することで丁寧な印象を与え、選考への意欲を示すことができます。

【ポイント】

- 簡潔にお礼と確認の意を伝える: 長文は不要です。「承知いたしました」「ご確認ありがとうございます」という内容を簡潔に伝えましょう。

- 返信するなら迅速に: 返信すると決めたら、他のメールと同様に24時間以内に送りましょう。

- 当日に向けた挨拶で締めくくる: 「当日は何卒よろしくお願い申し上げます。」という一文で締め、面接を楽しみにしている姿勢を伝えましょう。

【例文】

件名: Re:【日程確定】一次面接のご案内

本文:

株式会社〇〇

人事部 △△様

お世話になっております。

山田太郎です。

面接日程確定のご連絡、誠にありがとうございます。

ご案内いただきました下記の日時に、貴社へお伺いいたします。

日時:〇月〇日(木)15:00~

場所:貴社本社ビル 3階 受付

お忙しい中ご調整いただき、重ねてお礼申し上げます。

当日は何卒よろしくお願い申し上げます。

(署名)

これらの例文を参考に、状況に応じた適切なコミュニケーションを心がけることで、採用担当者との良好な関係を築くことができます。メールの文面はあなたの第一印象そのものであることを忘れず、丁寧な対応を徹底しましょう。

面接を辞退する場合のメール例文と伝え方

選考を進めていく中で、様々な理由から面接を辞退せざるを得ない状況も起こり得ます。他社から内定を得たり、企業の方向性と自分のキャリアプランが異なると感じたりした場合など、理由は人それぞれです。辞退の連絡は気が重いものですが、社会人としてのマナーを守り、誠意ある対応をすることが非常に重要です。不誠実な対応は、将来的に何らかの形で自分に返ってくる可能性もゼロではありません。ここでは、選考途中と内定後、それぞれの場面での辞退メールの書き方と伝え方を解説します。

選考途中で辞退する場合

書類選考を通過した後や一次面接の後など、まだ選考の途中で辞退を決めた場合の連絡方法です。企業はあなたのために時間と労力を割いて選考の準備を進めています。そのため、辞退を決めたら、できる限り速やかに連絡を入れるのが最低限のマナーです。

【伝える際のポイント】

- 連絡はメールで問題ない: 選考途中の段階であれば、基本的にはメールでの連絡で問題ありません。ただし、面接の前日や当日など、直前の辞退の場合は、まず電話で一報を入れ、その後メールで正式に連絡するのが最も丁寧です。

- 件名で辞退の旨を明確にする: 採用担当者が一目で重要性に気づけるよう、件名に「選考辞退のご連絡」という文言と氏名を明記します。例:

【選考辞退のご連絡】山田 太郎 - お詫びと感謝を伝える: まず、選考に時間を割いてもらったことへの感謝と、辞退することへのお詫びを述べます。「この度は選考の機会をいただき、誠にありがとうございました。」「誠に申し訳ございませんが、今回の選考を辞退させていただきたく、ご連絡いたしました。」といった形で伝えます。

- 辞退理由は「一身上の都合」で十分: 詳細な辞退理由を述べる義務はありません。「検討の結果」「諸般の事情により」など、当たり障りのない表現で問題ありません。もし他社への入社を決めた場合でも、それを具体的に伝える必要はありません。相手を不快にさせず、スムーズにやり取りを終えることを優先しましょう。

- 誠意ある結びの言葉: 最後は、「末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。」といった、相手企業の発展を願う言葉で締めくくると、丁寧な印象を残せます。

【例文】

件名: 〇〇職の選考辞退のご連絡(山田 太郎)

本文:

株式会社〇〇

人事部 △△様

お世話になっております。

先日、〇〇職の一次面接を受けさせていただきました、山田太郎です。

先日は、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。

このような機会をいただきながら大変恐縮なのですが、

検討の結果、今回の選考を辞退させていただきたくご連絡いたしました。

貴重な時間を割いていただいたにもかかわらず、

このようなご連絡となり、誠に申し訳ございません。

面接をご担当いただいた△△様をはじめ、

採用関係者の皆様には心より感謝申し上げます。

末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

(署名)

内定後に辞退する場合

内定、あるいは内々定の通知を受けた後に辞退する場合、選考途中よりもさらに慎重で丁寧な対応が求められます。企業はあなたを最終候補者として高く評価し、入社の準備を進めている可能性が高いからです。この段階での辞退は、まず電話で直接お詫びと辞退の意思を伝え、その後、改めてメールで正式な記録を残すのが最も誠実な対応です。

【伝える際のポイント】

- 第一報は電話で: メールだけで済ませるのは、相手への敬意を欠く行為と受け取られかねません。必ず担当者に直接電話をかけ、自分の声で謝罪の気持ちを伝えましょう。電話をかける際は、相手の就業時間内、特に始業直後や昼休み、終業間際を避ける配慮が必要です。

- メールは電話後の証跡として: 電話で伝えた後、「先ほどお電話にてお伝えいたしましたが」と前置きした上で、メールを送ります。これにより、辞退の意思を正式な文書として残すことができます。

- 辞退理由は正直かつ簡潔に: 内定後の辞退では、正直に理由を伝えた方が良い場合もあります。例えば、「他社とのご縁があり、そちらに入社することを決意いたしました」といった形です。ただし、現職に残る場合や、企業の条件面を批判するような内容は避けるべきです。あくまでも「自分のキャリアプランを熟慮した結果」というニュアンスで伝えましょう。

- 最大限の感謝とお詫びを: これまでの選考過程でお世話になったことへの深い感謝と、内定を辞退することへの心からのお詫びを、言葉を尽くして伝えましょう。「多大なるご期待をいただいたにもかかわらず、このような結果となり、大変申し訳なく存じます」といった表現が適切です。

【例文】

件名: 内定辞退のご連絡(山田 太郎)

本文:

株式会社〇〇

人事部 △△様

お世話になっております。

先日、内定のご連絡をいただきました山田太郎です。

先ほどお電話でもお伝えさせていただきましたが、

この度は内定を辞退させていただきたく、改めてご連絡を差し上げました。

このような光栄な評価をいただきながら、大変心苦しい決断ではございますが、

慎重に検討を重ねた結果、他社とのご縁を感じ、そちらへの入社を決意いたしました。

貴重なお時間を割いて選考いただいたにもかかわらず、

ご期待に沿えず、多大なるご迷惑をおかけする形となり、誠に申し訳ございません。

心よりお詫び申し上げます。

面接でお話をお伺いする中で、△△様をはじめ社員の皆様の温かいお人柄や

事業の魅力に大変惹かれておりましただけに、今回の決断は非常に悩みました。

本来であれば、直接お伺いしてお詫びすべきところではございますが、

メールでのご連絡となりますことをご容赦ください。

末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

(署名)

辞退の連絡は、決して楽なものではありません。しかし、誠意をもって対応することで、社会人としての信頼を損なわずに済みます。 どの企業とご縁があるかはわからず、将来どこかで再び関わる可能性も考えられます。どんな状況であっても、最後まで責任ある行動を心がけましょう。

好印象を与える面接日程調整の7つのマナーと注意点

面接の日程調整メールは、単なる事務連絡ではありません。採用担当者は、その文面や対応の仕方から、あなたの人柄やビジネススキル、志望度の高さを推し量っています。ここで紹介する7つのマナーと注意点を実践することで、面接が始まる前からライバルに差をつけ、好印象を勝ち取ることができます。

| マナー・注意点 | 概要 | なぜ重要か? |

|---|---|---|

| ① 24時間以内の迅速な返信 | 企業からのメールには原則24時間以内に返信する。 | 志望度の高さ、仕事への意欲、レスポンスの速さを示すため。 |

| ② 企業の営業時間内に送信 | 早朝・深夜・休日を避け、平日の日中に送信する。 | 相手への配慮、ビジネスマナーの基本を示すため。 |

| ③ 件名は変更せず「Re:」で返信 | 受信したメールの件名は変えずに返信する。 | 担当者がメールの履歴を追いやすくし、管理の手間を省くため。 |

| ④ 複数の候補日時を提示する | 希望日時を聞かれた際は、3〜5つの候補を挙げる。 | やり取りの回数を減らす効率性と、相手の都合を慮る配慮を示すため。 |

| ⑤ 日時だけでなく時間帯も具体的に記載 | 「〇時」だけでなく「〇時〜〇時」と幅を持たせるなど具体的に書く。 | 主体性を示し、相手に調整を丸投げしない姿勢を見せるため。 |

| ⑥ 丁寧な言葉遣いとクッション言葉 | 正しい敬語を使い、「恐れ入りますが」等の言葉を添える。 | 社会人としての常識と、円滑なコミュニケーション能力を示すため。 |

| ⑦ 送信前に誤字脱字がないか確認 | 宛名、日時、自分の連絡先などを複数回チェックする。 | 注意力や丁寧さ、仕事の正確性を示すため。 |

① 24時間以内の迅速な返信を心がける

企業からの日程調整メールを受け取ったら、可能な限り早く、遅くとも24時間以内に返信することを徹底しましょう。これは、社会人として最も基本的なマナーの一つです。

返信が早いことは、それだけで「志望度が高い」「仕事への意欲がある」「レスポンスが早く、仕事もスムーズに進めてくれそうだ」といったポジティブな印象に繋がります。逆に、返信が数日後になると、「志望度が低いのではないか」「他の応募者を優先しているのかもしれない」「自己管理ができていないのでは」といったネガティブな印象を与えかねません。

もし、すぐに予定が確定できず、具体的な希望日時を提示できない場合でも、メールを受け取ったことを知らせる一次返信を送ることが重要です。「ご連絡ありがとうございます。現在、予定を確認しておりますので、明日〇時までには改めてご連絡いたします。」といった返信を一つ入れておくだけで、相手に安心感を与え、誠実な対応であると評価されます。

② 企業の営業時間内に送信する

メールは24時間いつでも送受信できますが、ビジネスシーンにおいては、相手企業の営業時間内に送信するのが望ましいマナーです。一般的には、平日の午前9時から午後6時頃までが目安となります。

深夜や早朝にメールを送ると、「生活リズムが不規則な人なのだろうか」「時間管理ができない人かもしれない」といった懸念を抱かせる可能性があります。また、休日にメールを送ると、休日にもかかわらず対応を求めているような印象を与えかねません。

学業や現職の都合で、メールを作成するのが夜間や休日になってしまうこともあるでしょう。その場合は、メールクライアントの「予約送信機能」を活用するのが非常に有効です。 夜に作成したメールを、翌日の午前10時などに自動で送信されるよう設定しておけば、相手への配慮を示しつつ、自分の都合の良い時間に作業を進められます。もし予約送信機能が使えず、やむを得ず営業時間外に送る場合は、「夜分遅くに失礼いたします。」といった一言を添える配慮を忘れないようにしましょう。

③ 件名は変更せずに「Re:」で返信する

企業からのメールに返信する際は、件名を変更せず、「Re:」がついた状態でそのまま返信するのが鉄則です。

採用担当者は、多くの応募者と同時に何通ものメールをやり取りしています。件名が統一されていると、メールソフトのスレッド機能(関連するメールをまとめて表示する機能)が働き、過去のやり取りを一瞬で確認できます。もしあなたが件名を変更してしまうと、新しいメールとして扱われ、担当者が「この人はどの応募者で、これまでにどんな話をしたか」をいちいち探さなければならず、余計な手間をかけてしまいます。

「Re:」が「Re:Re:Re:」と重なっていっても気にする必要はありません。これは、やり取りが続いている証拠であり、ビジネスメールではごく当たり前の光景です。相手の管理のしやすさを最優先に考えることが、ここでの重要なマナーです。

④ 複数の候補日時を提示する

企業から希望日時の提出を求められた際に、「〇月〇日の〇時でお願いします」と一つだけ提示するのは避けましょう。その日時が採用担当者の都合と合わなかった場合、再び「その日は難しいので、別の日時をください」というやり取りが発生し、お互いにとって非効率です。

やり取りをスムーズに進め、相手への配慮を示すために、必ず3〜5つ程度の候補日時を提示しましょう。

【悪い例】

〇月〇日(水)の14時はいかがでしょうか。

【良い例】

・〇月〇日(水)13:00~17:00

・〇月〇日(金)終日可能

・〇月〇日(月)10:00~12:00

このように複数の選択肢を提示することで、採用担当者はその中から都合の良い時間を選ぶだけで済みます。これは、相手の時間を奪わないという配慮であり、あなたの調整能力の高さを示すことにも繋がります。

⑤ 日時だけでなく時間帯も具体的に記載する

候補日時を提示する際は、具体的な時間まで明確に記載することが重要です。「〇月〇日ならいつでも大丈夫です」という表現は、一見すると協力的で柔軟な姿勢に見えるかもしれません。しかし、ビジネスの場では「相手に判断を丸投げしている」「主体性がない」と受け取られるリスクがあります。

採用担当者は、「いつでも良いと言われても、何時に設定するのがベストなのだろうか…」と余計な思考を巡らせることになります。

「14:00」のようにピンポイントで指定するのも良いですが、「13:00〜17:00の間」のように時間帯で幅を持たせると、相手はより調整しやすくなります。また、ビジネスメールでは「午後3時」のような曖昧な表現ではなく、「15:00」という24時間表記を用いるのが一般的です。細かな点ですが、こうした表記の統一もビジネスマナーの一つです。

⑥ 丁寧な言葉遣いとクッション言葉を意識する

メールの文面は、あなたの言葉遣いやコミュニケーション能力を直接反映します。尊敬語・謙譲語・丁寧語を正しく使い分けることはもちろんですが、それ以上に相手を気遣う「クッション言葉」を効果的に使うことを意識しましょう。

クッション言葉とは、本題に入る前に添えることで、表現を和らげ、相手に配慮を示す言葉です。

- 依頼する時: 「お手数をおかけしますが」「恐れ入りますが」

- 断る・変更をお願いする時: 「大変申し訳ございませんが」「誠に恐縮ですが」

- 質問する時: 「差し支えなければ、お伺いしたいのですが」

これらの言葉を適切に挟むだけで、メール全体の印象が格段に丁寧で柔らかくなります。逆に、学生気分が抜けない話し言葉(「〜みたいな」「〜なんで」)や、不必要な顔文字・絵文字の使用は、ビジネスの場にふさわしくないと判断されるため、絶対に避けましょう。

⑦ 送信前に誤字脱字がないか必ず確認する

メールを書き終えたら、送信ボタンを押す前に必ず全体を読み返し、誤字脱字がないかを確認する癖をつけましょう。特に、「会社名」「部署名」「担当者名」といった固有名詞の間違いは、大変失礼にあたります。

誤字脱字が多いと、「注意力が散漫な人」「仕事も雑なのではないか」「志望度が低く、見直しもしていない」といったネガティブな印象を与えてしまいます。

【確認すべき重要ポイント】

- 宛名(会社名、部署名、担当者名)は正しいか?

- 提示した日時に間違いはないか?

- 自分の氏名、連絡先(署名)は正しいか?

- 敬語の使い方はおかしくないか?

- 不自然な日本語になっていないか?

自分だけでチェックすると見落としがちなので、一度声に出して読んでみたり、少し時間を置いてから再度見直したりすると、ミスを発見しやすくなります。たった数分の確認作業が、あなたの評価を大きく左右することを肝に銘じておきましょう。

メール以外での日程調整方法

近年、採用選考のプロセスは多様化しており、メールだけでなく電話や専用の日程調整ツールを使って面接日を決めるケースも増えています。どのような方法を指示されても慌てずに対応できるよう、それぞれのポイントを理解しておくことが重要です。ここでは、電話とWeb面接(オンライン面接)に特化した日程調整の注意点を解説します。

電話で日程調整する場合のポイント

企業から電話がかかってきて、その場で日程調整を行う場合や、こちらから電話をかけるよう指示された場合は、メールとは異なるマナーが求められます。声だけのコミュニケーションだからこそ、より一層の準備と配慮が必要です。

【電話をかける(受ける)前の準備】

- スケジュール管理ツールを手元に置く: 手帳やスマートフォンのカレンダーアプリなど、自分のスケジュールがすぐに確認できるものを必ず手元に用意します。その場で即答できないと、相手を待たせてしまい、スムーズな調整ができません。

- 筆記用具を準備する: 確定した日時や担当者名、その他伝えられた重要事項をメモするために、ペンとメモ帳は必須です。

- 静かな環境を確保する: 周囲の雑音が入らない、静かな場所で電話をしましょう。駅のホームや繁華街など、騒がしい場所で電話に出るのは失礼にあたります。もし騒がしい場所で電話に出てしまった場合は、「申し訳ございません、今移動中でして、5分後に静かな場所から折り返しお電話してもよろしいでしょうか」と正直に伝え、かけ直すのがマナーです。

【電話をかける際のマナー】

- かける時間帯に配慮する: メールと同様に、企業の営業時間内にかけましょう。特に、始業直後(9時〜10時頃)、昼休み(12時〜13時頃)、終業間際(17時以降)は避けるのが一般的です。これらの時間帯は朝礼や会議、休憩、退勤準備で忙しいことが多いためです。

- 最初に名乗り、担当者へ取り次ぎを依頼する: 「お忙しいところ恐れ入ります。私、〇〇職に応募しております、〇〇大学の山田太郎と申します。人事部の△△様はいらっしゃいますでしょうか」と、ハキハキと用件を伝えます。

- 用件は簡潔に: 担当者に繋がったら、「先日は書類選考通過のご連絡をいただき、ありがとうございました。面接の日程調整の件でお電話いたしました」と、改めて名乗り、用件を簡潔に伝えます。

- 復唱確認を徹底する: 提示された日時や決定した日時は、「〇月〇日(〇曜日)の〇時ですね。復唱いたします」と必ず声に出して確認します。聞き間違いによるトラブルを未然に防ぐための重要なプロセスです。

- 感謝を伝え、静かに電話を切る: 調整が終わったら、「お忙しい中、ご調整いただきありがとうございました。当日は何卒よろしくお願いいたします。失礼いたします」と感謝を述べてから、相手が電話を切るのを待ってから、静かにこちらも切りましょう。

【電話後のフォロー】

電話で日程が決まった後、確認とお礼を兼ねてメールを送っておくと、さらに丁寧な印象を与え、記録としても残るため安心です。「先ほどはお電話にてご調整いただき、ありがとうございました。下記の日時でお伺いいたします。」といった内容の簡単なメールで構いません。

Web面接(オンライン面接)の日程調整

Web面接(オンライン面接)の日程調整は、基本的なメールマナーは対面の面接と変わりません。しかし、オンラインならではの確認事項がいくつか追加されます。これらの点を事前にクリアにしておくことで、当日のトラブルを防ぎ、スムーズに面接に臨むことができます。

【Web面接特有の確認事項】

- 使用するツール: 面接で使用するWeb会議システム(Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Skypeなど)を必ず確認します。企業から指定されたツールを使ったことがない場合は、事前にダウンロードしてアカウントを作成し、一度テストで起動して基本的な操作方法(マイク、カメラのオンオフなど)に慣れておきましょう。

- 面接用URLの送付タイミング: 面接に参加するためのURLが、いつ、どのような形で送られてくるのかを確認します。通常は日程確定後にメールで送られてきますが、前日や当日に送られてくるケースもあります。もし日程が確定してもURLが送られてこない場合は、面接の前々日あたりに「お世話になっております。先日ご調整いただきましたWeb面接のURLにつきまして、お送りいただけておりますでしょうか」と丁寧に問い合わせましょう。

- アカウント名とプロフィール画像: 使用するツールのアカウント名が、ニックネームや本名ではない不適切な名前になっていないかを必ず確認します。フルネーム(漢字またはローマ字)のビジネスに適した名前に設定し直しましょう。プロフィール画像も、プライベートな写真ではなく、設定しないか、証明写真のようなフォーマルなものにしておくのが無難です。

- タイムゾーンの確認: 応募先の企業が外資系企業や、国内でも本社と支社で所在地が大きく離れている場合、タイムゾーン(時間帯)が日本標準時(JST)であることを念のため確認しておくと安心です。

これらのオンライン特有の準備を怠ると、当日になって「ツールにログインできない」「音声が聞こえない」といったトラブルに見舞われ、面接に集中できなくなる可能性があります。事前の準備と確認が、Web面接成功の鍵を握っていると言っても過言ではありません。

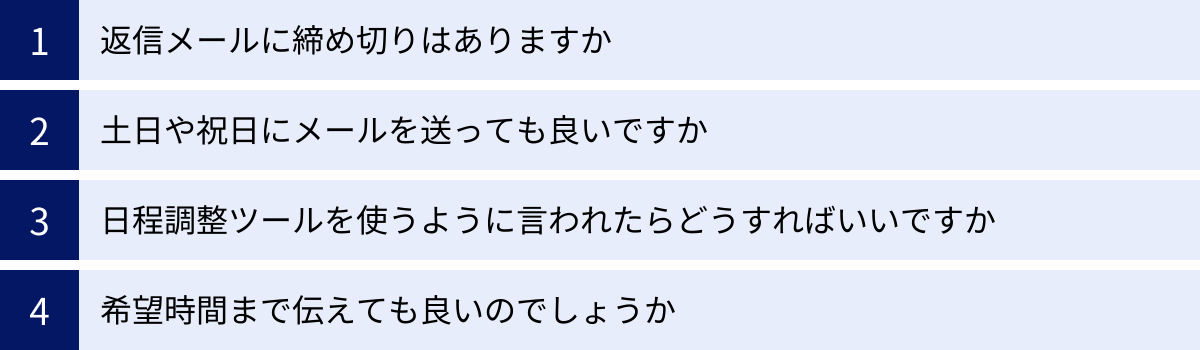

面接の日程調整に関するよくある質問

面接の日程調整メールを作成していると、「これで本当に合っているのだろうか?」と細かな点で疑問が湧いてくることがあります。ここでは、就職・転職活動中の多くの人が抱きがちな質問とその回答をまとめました。不安を解消し、自信を持ってメールを送れるようになりましょう。

返信メールに締め切りはありますか?

メールに「〇月〇日までにご返信ください」といった形で明確な締め切りが記載されている場合は、その期限を厳守することが絶対です。期限を守ることは、社会人としての基本的な責務であり、守れない場合は「自己管理ができない」「指示を軽視している」と判断され、著しく評価を下げてしまいます。

もし、企業からのメールに具体的な締め切りの記載がない場合でも、安心は禁物です。この場合、暗黙のルールとして「24時間以内の返信」がビジネスマナーとされています。前述の通り、返信が早ければ早いほど、志望度の高さや仕事への意欲を示すことができます。理想を言えば、メールに気づいた時点から数時間以内に返信できるのがベストです。

万が一、やむを得ない事情で返信が遅れてしまう場合は、放置せずに必ず連絡を入れましょう。「返信が遅くなり、大変申し訳ございません。〇〇の事情で確認にお時間をいただいておりました。」とお詫びの一文を添えるだけで、相手の心証は大きく変わります。無断で遅れるのが最も評価を損なう行為だと覚えておきましょう。

土日や祝日にメールを送っても良いですか?

結論から言うと、企業の休業日である土日や祝日にメールを送るのは、避けるのが賢明です。採用担当者も休日を取っている可能性が高く、休日に仕事のメールを受け取ることを快く思わない人もいます。また、「休日にも平気で連絡してくる、配慮に欠ける人物だ」という印象を与えてしまうリスクもあります。

学業やアルバEイト、現職の都合で、平日の日中にメールを作成・送信する時間がないという方も多いでしょう。そのような場合は、メールの「予約送信機能」を積極的に活用しましょう。例えば、土曜日に作成したメールを、月曜日の午前10時など、相手が業務を開始しているであろう時間に送信されるように設定します。この一手間をかけるだけで、「ビジネスマナーをわきまえている、配慮のできる応募者だ」という評価に繋がります。

どうしても予約送信機能が使えず、緊急で連絡が必要な場合を除き、基本的には企業の営業カレンダーに合わせて行動することが、円滑なコミュニケーションの秘訣です。

日程調整ツールを使うように言われたらどうすればいいですか?

近年、TimeRex(タイムレックス)やYouCanBook.meといった、Web上で日程調整を完結できるツールを導入する企業が増えています。メールで「こちらのURLからご都合の良い日時を選択してください」と案内された場合は、その指示に従って対応しましょう。

【日程調整ツールの基本的な使い方】

- 指定されたURLにアクセスします。

- 採用担当者が事前に登録した空き時間の中から、自分の都合の良い日時をクリックして選択します。

- 氏名やメールアドレスなど、必要な情報を入力するフォームが表示されるので、正確に入力します。

- 「予約を確定する」といったボタンを押すと、自動的に双方のカレンダーに予定が登録され、確認メールが届きます。

ツールを使う場合、メールでの煩雑なやり取りが不要になるため、非常に効率的です。ただし、入力ミスには十分注意してください。特にメールアドレスを間違えると、確定通知や面接のURLが届かなくなってしまいます。

ツールで日程が確定した後、改めてお礼のメールを送るべきか迷うかもしれませんが、基本的には不要です。ツールからの自動通知で双方の確認が完了しているためです。しかし、「より丁寧な印象を与えたい」「志望度の高さをアピールしたい」という場合は、「日程調整ツールにて〇月〇日〇時で登録させていただきました。当日は何卒よろしくお願い申し上げます。」といった簡潔なメールを送っても良いでしょう。送りすぎはかえって相手の手間を増やすので、送るとしても一度きりにしましょう。

希望時間まで伝えても良いのでしょうか?

希望時間は、むしろ積極的に伝えるべきです。日程調整において、「いつでも構いません」「貴社のご都合に合わせます」といった返信は、一見すると協力的で柔軟な姿勢に見えますが、採用担当者の視点からは「受け身で主体性がない」「自分のスケジュール管理ができていないのでは?」とネガティブに受け取られる可能性があります。

相手に調整を丸投げするのではなく、自分のスケジュールを把握した上で、具体的な選択肢を提示することが、自立した社会人としての姿勢を示すことになります。

【希望時間の効果的な伝え方】

- ピンポイントで指定する: 「13:00」「15:30」など、特定の時間を指定する。

- 時間帯で幅を持たせる: 「13:00〜17:00の間」のように、相手が選びやすいように幅を持たせる。これが最も親切な伝え方です。

- 「午前中」「午後」といった表現も可: ただし、より具体的に「10:00〜12:00」「13:00以降」と伝えた方が丁寧です。

もちろん、自分の希望を一方的に押し付けるのはNGです。「上記の時間帯でご調整いただけますと幸いです。もし難しいようでしたら、他の候補日も提示いたしますので、お申し付けください。」といったように、常に相手の都合を尊重するクッション言葉を添えることを忘れないようにしましょう。自分の意思を示しつつも、相手への配慮を怠らない。このバランス感覚が、日程調整におけるコミュニケーションの鍵となります。