就職活動を進める上で、必ず耳にする「買い手市場」と「売り手市場」という言葉。これらの言葉は、就職活動の難易度や企業の採用姿勢を大きく左右する重要なキーワードです。特に「買い手市場」という言葉には、どこか不安を煽られるような響きがあり、多くの就活生がその意味や影響について気になっていることでしょう。

この記事では、「買い手市場」とは具体的にどのような状態なのか、対義語である「売り手市場」との違いは何か、そしてなぜ買い手市場が発生するのか、その原因を徹底的に解説します。さらに、最新のデータを基に現在の就職市場の動向を分析し、買い手市場が就活生に与える具体的な影響と、その厳しい状況を勝ち抜くための7つの戦略的な対策を詳しくご紹介します。

この記事を最後まで読めば、市場の動向に一喜一憂することなく、自分自身のキャリアプランをしっかりと見据え、自信を持って就職活動に臨むための知識と具体的なアクションプランが身につきます。不透明な時代だからこそ、正しい知識を武器に、戦略的な就職活動を成功させましょう。

目次

買い手市場とは

就職活動における「買い手市場」という言葉は、多くの学生にとってプレッシャーを感じさせるものかもしれません。しかし、その意味を正しく理解することで、冷静に状況を分析し、適切な対策を講じることが可能になります。ここでは、買い手市場の基本的な定義とその背景にあるメカニズムについて、詳しく解説していきます。

求職者よりも求人数が少ない状態

「買い手市場」とは、一言で言えば、仕事を求める人(求職者)の数に対して、企業が出す求人の数が少ない状態を指します。この状況を市場の原理に例えると、商品を「買う側」である企業が、商品を「売る側」である求職者よりも優位な立場に立つことから、「買い手市場」と呼ばれます。

想像してみてください。ある人気商品を、たった10個しか販売しない店に、100人のお客様が殺到している状況です。この場合、店側(買い手=企業)は、100人の中から最も良い条件を提示してくれたり、最も熱意があったりするお客様を選ぶことができます。お客様(売り手=求職者)は、何とかしてその10個の商品を手に入れようと、他のお客様よりも魅力的なアピールをしなければなりません。

就職活動における買い手市場も、これと全く同じ構図です。

- 買い手(採用する側): 企業

- 売り手(労働力を提供する側): 求職者(就活生)

- 商品: 求職者の能力、スキル、ポテンシャル

求職者の数が求人数を上回っているため、企業は一人の採用枠に対して、多数の応募者の中からより優秀で、自社の文化にマッチした人材を厳選することが可能になります。企業側の選択肢が豊富にあるため、自然と採用のハードルは上がり、選考基準も厳しくなる傾向にあります。

この状況は、就活生にとっては非常に厳しい競争を意味します。エントリーシート(ES)を何十社に出しても、なかなか書類選考を通過しない。ようやくたどり着いた面接では、鋭い質問を次々と投げかけられ、自分の強みを十分にアピールできない。周囲の友人が次々と内定を獲得していく中で、自分だけが取り残されてしまうような焦りや不安を感じやすくなります。

歴史的に見ても、大規模な経済危機が発生した後には、買い手市場が訪れることが多くありました。例えば、バブル崩壊後の1990年代半ばから2000年代初頭にかけての「就職氷河期」や、2008年のリーマンショック後の数年間は、その典型例です。企業の業績が悪化し、採用を手控える動きが広がった結果、多くの学生が就職に苦労しました。

このように、買い手市場は個人の努力だけでは乗り越えがたい、社会全体の経済動向に大きく左右される現象です。しかし、厳しい市場環境だからこそ、本質的な自己分析や徹底した企業研究、そして戦略的な行動が求められます。買い手市場とは何かを正しく理解することは、その厳しい競争を勝ち抜くための第一歩と言えるでしょう。

売り手市場とは

買い手市場と対をなすのが「売り手市場」です。この言葉には、就活生にとって明るい希望を感じさせる響きがあります。ここでは、売り手市場の定義と、それが就活生や企業にどのような影響を与えるのかを、買い手市場との比較を通して掘り下げていきます。

求人数が求職者よりも多い状態

「売り手市場」とは、買い手市場とは正反対に、企業が出す求人の数に対して、仕事を求める人(求職者)の数が少ない状態を指します。この場合、商品を「売る側」である求職者が、商品を「買う側」である企業よりも優位な立場に立ちます。そのため、「売り手市場」と呼ばれます。

先ほどの例えを再び使ってみましょう。ある商品を買い求めるお客様が100人いるのに対し、その商品を供給できる店(売り手=求職者)が10店舗しかない状況です。この場合、お客様(買い手=企業)は、商品を手に入れるために、他の競合よりも高い価格を提示したり、より良い条件を申し出たりする必要があります。店側(売り手=求職者)は、100人のお客様の中から、最も自社(自分)を高く評価してくれる相手を選ぶことができます。

就職活動における売り手市場の構図は以下のようになります。

- 買い手(採用する側): 企業

- 売り手(労働力を提供する側): 求職者(就活生)

- 商品: 求職者の能力、スキル、ポテンシャル

求人数が求職者の数を上回っているため、企業は人材獲得競争に直面します。特に優秀な学生を採用するためには、他社よりも魅力的な条件を提示したり、選考プロセスを迅速化したりするなど、様々な工夫を凝らす必要が出てきます。企業側は「選び抜く」立場から「選んでもらう」立場へと変化し、採用活動に多大なエネルギーを注ぐことになります。

この状況は、就活生にとっては非常に有利な環境と言えます。

- 内定獲得のハードルが下がる: 企業は人材確保のために採用基準をある程度緩和せざるを得ず、内定を獲得しやすくなります。

- 複数の内定を獲得しやすい: 一人の学生が複数の企業から内定を得る「内々定ラッシュ」といった現象も起こりやすくなります。

- 企業を選ぶ選択肢が増える: 多くの選択肢の中から、給与、福利厚生、働きがい、企業文化など、自分自身の価値観に最も合った企業をじっくりと選ぶことが可能です。

企業側は、学生に自社を選んでもらうために、初任給の引き上げ、ユニークな福利厚生制度の導入、柔軟な働き方(リモートワーク、フレックスタイム)の提示、インターンシップや説明会の充実など、積極的なアピールを展開します。

しかし、売り手市場にも注意点があります。内定が出やすいからといって、自己分析や企業研究を怠ると、入社後に「思っていた仕事と違った」「社風が合わない」といったミスマッチが生じるリスクが高まります。選択肢が多いからこそ、自分自身のキャリアの軸をしっかりと持ち、表面的な条件だけでなく、企業のビジョンや事業内容、働く人々などを深く理解した上で、最良の選択をすることが重要になります。

売り手市場は、就活生にとって追い風となる市場環境ですが、その追い風に乗りこなすためには、やはり自分自身の羅針盤(キャリアの軸)が不可欠です。市場の状況に流されることなく、主体的にキャリアを築いていく姿勢が求められる点は、買い手市場と変わらないと言えるでしょう。

買い手市場と売り手市場の主な違い

「買い手市場」と「売り手市場」。この二つの市場環境は、就職活動の風景を全く異なるものに変えてしまいます。ここでは、両者の違いを「有効求人倍率」「企業の採用活動」「就活生の立ち位置」という3つの具体的な観点から深掘りし、その本質的な差異を明らかにしていきます。

| 観点 | 買い手市場 | 売り手市場 |

|---|---|---|

| 定義 | 求職者 > 求人数 | 求職者 < 求人数 |

| 有効求人倍率 | 1倍を下回る傾向 | 1倍を上回る傾向 |

| 企業の採用姿勢 | 慎重・厳選採用 | 積極・計画達成重視 |

| 選考難易度 | 高い(競争が激化) | 低い(内定が出やすい) |

| 就活生の立場 | 企業から「選ばれる」立場 | 企業を「選ぶ」立場 |

| 内定獲得 | 1つの内定を目指すのが基本 | 複数の内定から選択可能 |

| 主な原因 | 景気後退、産業構造の変化 | 好景気、労働力不足 |

有効求人倍率

市場の状況を客観的に示す最も代表的な指標が「有効求人倍率」です。これは、全国のハローワークに登録されている月間の有効求職者数に対する有効求人数の割合を示すもので、厚生労働省が毎月発表しています。

計算式は非常にシンプルです。

有効求人倍率 = 有効求人数 ÷ 有効求職者数

この数値が「1」を上回っているか、下回っているかが、市場動向を判断する一つの目安となります。

- 買い手市場の場合: 有効求人倍率は1倍を下回ります。例えば、倍率が0.8倍だった場合、求職者100人に対して求人が80件しかないことを意味します。単純計算で20人が仕事に就けない可能性がある、非常に厳しい状況です。この数値が低ければ低いほど、買い手市場の度合いが強いと判断できます。過去の就職氷河期には、この倍率が0.5倍前後にまで落ち込みました。

- 売り手市場の場合: 有効求人倍率は1倍を上回ります。例えば、倍率が1.5倍だった場合、求職者100人に対して求人が150件あることを意味します。求職者一人あたり1.5件の求人が存在することになり、企業側の人材獲得競争が激しいことを示唆しています。

ただし、注意すべきは、この有効求人倍率は「新卒」だけでなく、パートやアルバイト、中途採用を含む全ての求職者と求人を対象としたマクロな指標であるという点です。そのため、大卒の就職市場の実態をより正確に知るためには、後述する「大卒求人倍率」と合わせて見ることが重要です。それでも、経済全体の雇用環境を示すバロメーターとして、有効求人倍率の動向を把握しておくことは非常に有益です。

企業の採用活動

市場の状況は、企業の採用活動のスタンスや手法に直接的な影響を及ぼします。

- 買い手市場における企業の採用活動:

- 厳選採用: 企業は「質」を最優先します。多数の応募者の中から、自社に最も貢献してくれるであろう一握りの逸材を見つけ出すことに全力を注ぎます。そのため、エントリーシートの設問が複雑化したり、複数回の面接やグループディスカッション、適性検査、ケーススタディなど、選考プロセスが長期化・複雑化する傾向があります。

- 採用人数の抑制: 景気の後退などを背景に、そもそも採用計画の人数を前年より減らす企業が増えます。これにより、一つの内定の椅子を巡る競争はさらに激化します。

- コスト意識: 採用広告費などをかけなくても応募者が集まるため、大々的なプロモーションは控える傾向にあります。説明会の回数を減らしたり、オンラインでの開催に切り替えたりすることで、コストを抑制しようとします。

- 売り手市場における企業の採用活動:

- 積極採用: 企業は「量」の確保、つまり採用計画人数の達成を重視します。人材不足は事業の成長を直接的に阻害するため、多少基準を緩和してでも必要な人員を確保しようと動きます。

- 採用活動の早期化・短期化: 優秀な学生を他社に先駆けて確保するため、インターンシップを通じた早期選考や、選考プロセスの短縮化が進みます。学生を惹きつけるために、「内定直結型イベント」や「即日内定」といった手法も用いられます。

- 魅力の向上: 初任給の引き上げや住宅手当の充実、ユニークな休暇制度の導入など、福利厚生を強化して他社との差別化を図ります。また、学生との接点を増やすために、大規模な合同説明会への出展や、大学での個別説明会、社員との座談会などを積極的に開催します。

このように、企業の動きは市場環境によって180度変わると言っても過言ではありません。

就活生の立ち位置

企業の動きが変われば、当然、就活生の立ち位置や求められる行動も変わってきます。

- 買い手市場における就活生の立ち位置:

- 「選ばれる」立場: 就活生は、数多くのライバルの中から企業に「選んでもらう」という意識を強く持つ必要があります。「なぜ他の学生ではなく、あなたを採用すべきなのか」という問いに対して、明確で説得力のある答えを用意しなければなりません。自己分析と企業研究の深さが、そのまま選考結果に直結します。

- 持ち駒の確保が困難: 複数の内定を獲得することは難しく、まずは「1つの内定」を確実に得ることが目標となりがちです。そのため、精神的なプレッシャーは大きくなります。

- 徹底した準備が必須: エントリーシートの一社一社への作り込み、面接の模擬練習など、入念な準備なくして内定獲得は難しいでしょう。

- 売り手市場における就活生の立ち位置:

- 「選ぶ」立場: 就活生は、複数の選択肢の中から自分にとって最適な企業を「選ぶ」という、比較的優位な立場にあります。

- ミスマッチのリスク: 内定が出やすいため、安易に就職先を決めてしまうリスクが潜んでいます。表面的な条件だけでなく、「本当にこの会社で自分のやりたいことができるのか」「長期的に成長できる環境か」といった本質的な視点で企業を見極める冷静さが求められます。

- 情報収集の重要性: 多くの選択肢があるからこそ、どの企業が自分に合っているのかを判断するための、質の高い情報収集が重要になります。OB/OG訪問やインターンシップなどを活用し、企業のリアルな姿を掴む努力が必要です。

まとめると、買い手市場は「深掘りと思考力」、売り手市場は「見極めと決断力」がそれぞれ就活生に求められると言えるでしょう。市場の状況を正しく理解し、求められるスタンスを意識することが、納得のいく就職活動に繋がります。

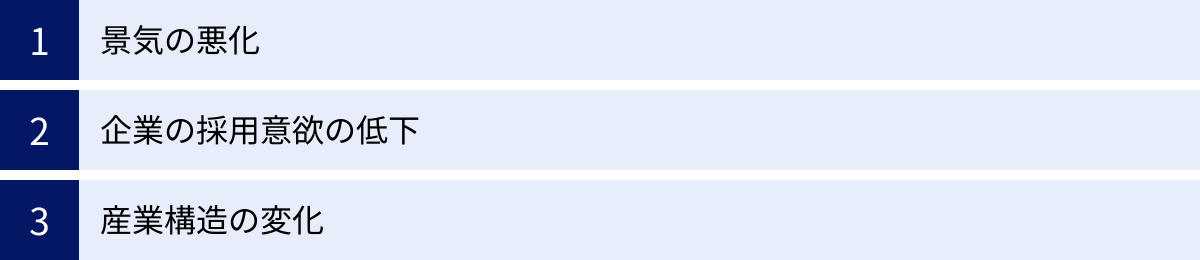

買い手市場になる3つの原因

なぜ、就職市場は時に就活生にとって厳しい「買い手市場」へと変貌するのでしょうか。その背景には、個人の努力ではどうにもならない、社会経済全体の大きなうねりが存在します。ここでは、買い手市場を引き起こす主な3つの原因について、そのメカニズムを解き明かしていきます。

① 景気の悪化

買い手市場が生まれる最も直接的で最大の原因は、景気の悪化です。企業の採用活動は、経済全体の動向と密接に連動しています。

景気が良い時期(好景気)には、モノやサービスがよく売れ、企業の売上や利益が増加します。企業は将来の成長を見込んで、事業拡大のために設備投資や研究開発を積極的に行います。そして、その事業を推進するための「人手」が必要になるため、新卒採用の枠を広げ、積極的に人材を確保しようと動きます。これが売り手市場を生み出す基本的なメカニズムです。

しかし、ひとたび景気が悪化すると、状況は一変します。

- 消費の冷え込み: 人々の財布の紐が固くなり、モノやサービスが売れなくなります。

- 企業業績の悪化: 売上が減少し、企業の利益が圧迫されます。多くの企業が赤字に転落したり、倒産したりするケースも増えます。

- 将来への不確実性の増大: 企業は将来の見通しが立たなくなり、リスクを避けるようになります。事業の拡大どころか、現状維持や事業縮小を余儀なくされる場合も少なくありません。

- コスト削減の動き: 業績が悪化する中で、企業は生き残りのためにあらゆるコストを削減しようとします。その中でも、比較的削減しやすいのが「広告宣伝費」や「採用費」、そして「人件費」です。

- 採用活動の縮小・凍結: 将来の人材への投資である新卒採用は、短期的な業績改善には直結しないため、真っ先に削減の対象となりやすいのです。企業は採用人数を大幅に絞り込んだり、場合によっては採用活動そのものを一時的に凍結したりします。

このような企業の動きが社会全体で広がることで、求職者の数に対して求人数が極端に少なくなり、深刻な買い手市場、すなわち「就職氷河期」と呼ばれる状況が出現します。2008年のリーマンショックは、世界的な金融危機が実体経済に波及し、多くの日本企業が業績不振に陥り、採用を大幅に絞り込んだ典型的な例です。景気の波は、就活生の運命を左右するほど強力な影響力を持っているのです。

② 企業の採用意欲の低下

景気の悪化と関連していますが、それ以外の要因によっても企業の採用意欲は低下することがあります。これは、より構造的な問題とも言えます。

- ビジネスモデルの変革と省人化:

DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、AIやRPA(Robotic Process Automation)が人間の仕事を代替する動きが加速しています。これまで多くの人員を必要としていた定型的な事務作業やデータ入力、顧客対応の一部などが自動化されることで、企業は少ない人員で業務を回せるようになります。これにより、特定の職種における新卒採用の必要性が低下することがあります。企業は、単に頭数を揃えるのではなく、AIを使いこなせる人材や、より創造的な仕事ができる人材など、求めるスキルセットを高度化・専門化させる傾向にあります。 - 既存社員の再配置・再教育の優先:

業績が悪化したり、事業構造を転換したりする際に、企業は新規採用よりもまず、既存の社員のリストラクチャリング(事業再構築)を優先することがあります。余剰人員を抱える部門から成長部門へ社員を異動させたり、リスキリング(学び直し)を促して新たなスキルを習得させたりすることで、社内の人材で変化に対応しようとします。内部での人材調整が優先される結果、外部からの新しい血、つまり新卒採用の枠が狭められることがあります。 - グローバル競争の激化:

海外の安価な労働力との競争や、海外企業の日本市場への参入など、グローバルな競争環境が厳しくなると、日本企業はコスト競争力を維持するために人件費を抑制しようとします。これもまた、国内での採用意欲を減退させる一因となり得ます。

これらの要因は、景気の良し悪しに関わらず、中長期的に企業の採用方針に影響を与え、買い手市場化を促進する可能性があります。

③ 産業構造の変化

社会の変化や技術革新は、産業そのもののあり方を大きく変えます。ある産業が衰退し、別の産業が勃興するという「産業構造の変化」も、買い手市場を生み出す重要な原因の一つです。

- 斜陽産業の求人減少:

例えば、かつて日本の基幹産業であった分野でも、時代の変化とともに市場が縮小し、「斜陽産業」と呼ばれるようになることがあります。デジタル化の波で需要が減少した紙媒体や、海外製品との競争でシェアを失った一部の製造業などがこれにあたります。これらの産業に属する企業は、業績の先細りから採用数を減らす傾向にあり、その業界を志望する学生にとっては局地的な買い手市場となります。 - 「まだら模様」の雇用市場:

一方で、IT、AI、グリーンエネルギー、ヘルスケアといった成長産業では、深刻な人手不足から積極的な採用が続き、売り手市場の状態が維持されることもあります。このように、経済全体としては買い手市場であっても、業界や職種によって状況が全く異なる「まだら模様」の雇用市場が出現することが近年の特徴です。

例えば、リーマンショック後の厳しい買い手市場の時代でも、スマートフォンアプリ開発などのIT分野では高いスキルを持つエンジニアの需要は旺盛でした。 - 求められるスキルのミスマッチ:

産業構造が変化する過程で、企業が求める人材のスキルと、学生が持っているスキルの間にミスマッチが生じることもあります。企業は即戦力となる専門スキルを持つ人材を求めているのに対し、多くの学生が汎用的な能力しかアピールできない場合、企業は採用に慎重になります。これもまた、実質的な買い手市場化を招く一因です。

就活生は、日本経済全体のマクロな動向だけでなく、自分が志望する業界が今どのような状況にあり、将来どのように変化していくのか、というミクロな視点を持つことが、買い手市場を乗り切る上で極めて重要になります。

現在の就職市場は買い手市場?売り手市場?

「で、結局いまは買い手市場なの?売り手市場なの?」というのが、就活生の誰もが知りたい本音でしょう。ここでは、公的な統計データと専門機関の調査を基に、現在の就職市場のリアルな姿を分析し、今後の見通しについても解説します。

有効求人倍率・大卒求人倍率から見る市場動向

まず、マクロな視点から市場全体を見てみましょう。

厚生労働省が発表する2024年4月の有効求人倍率(季節調整値)は1.26倍でした。この数値は1倍を上回っており、求職者一人あたり1.26件の求人が存在することを示します。このデータだけを見れば、日本全体の労働市場は「売り手市場」の状況にあると言えます。

(参照:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和6年4月分)について」)

次に、より就活生の実態に近いデータを見てみましょう。株式会社リクルートの専門機関であるリクルートワークス研究所が発表した「第40回 ワークス大卒求人倍率調査(2024年卒)」によると、2024年3月卒業予定の大学生・大学院生対象の求人倍率は1.71倍でした。これは前年の1.58倍から0.13ポイント上昇しており、コロナ禍で落ち込んだ企業の採用意欲が回復し、大卒の就職市場においても「売り手市場」が続いていることを示しています。

(参照:株式会社リクルート「第40回 ワークス大卒求人倍率調査(2024年卒)」)

これらの客観的なデータからは、現在の就職市場は全体として「売り手市場」であると結論づけられます。しかし、ここで安心してしまうのは早計です。多くの就活生が肌で感じている感覚と、これらのマクロな数値には、しばしば乖離が存在します。

その最大の理由は、多くの学生が志望する「従業員5,000人以上の大手企業」に限ると、求人倍率は0.41倍と、依然として極めて厳しい買い手市場だからです。一方で、従業員300人未満の中小企業では6.19倍という非常に高い倍率になっており、企業規模によって採用状況が全く異なることが分かります。(参照:同上)

つまり、「マクロで見れば売り手市場だが、学生に人気の高い大手企業や有名企業に限れば、実質的には熾烈な競争が繰り広げられる買い手市場である」というのが、現在の就職市場の最も正確な姿と言えるでしょう。全体の数字に惑わされることなく、自分が目指すフィールドの競争環境を正しく認識することが重要です。

2025年卒・2026年卒の就活市場の見通し

では、これから就職活動を本格化させる2025年卒、そして2026年卒の学生を取り巻く環境はどうなるのでしょうか。

株式会社リクルートの調査によると、2025年卒の採用見通しについて、企業の採用意欲は引き続き高く、全体としては売り手市場の傾向が継続すると予測されています。人手不足の深刻化や、若手人材の確保による組織の活性化、事業拡大への期待などがその背景にあります。

(参照:株式会社リクルート 就職みらい研究所「就職白書2024」)

株式会社マイナビの調査でも同様の傾向が見られ、2025年卒の採用予定数を「増やす」と回答した企業は「減らす」と回答した企業を上回っており、特にIT・情報通信、サービス、建設といった業界で採用意欲の高さが目立ちます。

(参照:株式会社マイナビ「2025年卒 企業新卒採用予定調査」)

これらの調査結果から、2025年卒および2026年卒の就職活動も、基本的には売り手市場の環境下で進む可能性が高いと考えられます。

しかし、楽観視はできません。注意すべき懸念材料も存在します。

- 景気変動のリスク: 世界的なインフレや金融引き締め、地政学リスク(ウクライナ情勢や中東問題など)が日本経済に与える影響は不透明です。景気が想定外に悪化すれば、企業の採用スタンスが急に慎重になる可能性は常にあります。

- 業界による二極化の進行: DXやGX(グリーントランスフォーメーション)を推進する成長産業では採用意欲が旺盛な一方、構造的な課題を抱える業界では採用が伸び悩むなど、業界間の採用格差はさらに広がる可能性があります。

- 賃上げのプレッシャー: 近年の賃上げラッシュは、学生にとっては朗報ですが、企業にとっては人件費の増大を意味します。体力の乏しい企業では、賃上げが採用数の抑制につながる可能性も否定できません。

結論として、今後の就活市場は「全体としては売り手市場が続くものの、大手志向の学生にとっては依然として厳しく、景気や業界動向によっては状況が変化しうる、不確実性の高い市場」と捉えておくのが賢明です。市場の追い風に期待しすぎず、どのような状況にも対応できるよう、地に足のついた準備を進めることが何よりも大切です。

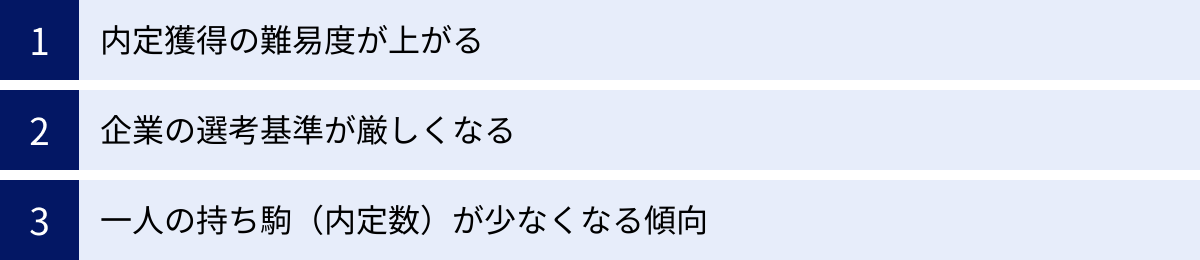

買い手市場が就活生に与える影響

マクロな経済動向や企業の採用方針の変化がもたらす「買い手市場」。それは、就活生の活動に具体的かつ深刻な影響を及ぼします。ここでは、買い手市場が就活生に与える3つの主な影響について、その実態と背景を詳しく解説します。

内定獲得の難易度が上がる

買い手市場がもたらす最も直接的で厳しい影響は、内定獲得の難易度が飛躍的に上がることです。これは、需要(求人数)と供給(求職者数)のバランスが崩れることによる必然的な結果と言えます。

具体的には、以下のような現象が起こります。

- 競争率の激化:

企業の採用枠が減る一方で、就職を希望する学生の数は変わりません。そのため、一つの採用枠に対して応募者が殺到し、競争率が何十倍、何百倍にも跳ね上がります。特に、知名度が高く、安定しているとされる大手企業や人気業界では、その傾向が顕著になります。売り手市場であれば書類選考を通過できたかもしれない学生でも、買い手市場ではエントリーシートの段階でふるい落とされてしまうケースが急増します。 - 選考ステップの通過率低下:

書類選考を突破しても、次の関門であるWebテストやグループディスカッション、複数回にわたる面接で、さらに多くの学生が不合格となります。企業は「良い人がいれば採用する」というスタンスから、「本当に必要な最高の人材だけを採用する」というスタンスに変わるため、各選考ステップでの評価基準が格段に厳しくなります。一つ一つの選考を通過すること自体が、大きな目標となるのです。 - 持ち駒の減少:

売り手市場では、多くの学生が複数の企業から内定を得て、その中から進路を選択します。しかし、買い手市場では、まず「一つの内定」を獲得すること自体が非常に困難になります。選考を受けても受けても不合格通知(通称:お祈りメール)が続き、手元に選考が進んでいる企業(持ち駒)が一つもない、という状況に陥る学生も少なくありません。この状況は、就活生に深刻な焦りと不安をもたらします。

このように、買い手市場では、これまでと同じ努力をしていても、得られる結果が大きく変わってきます。運やタイミングに左右される要素も増え、理不尽さを感じる場面も多くなるでしょう。

企業の選考基準が厳しくなる

求職者よりも求人数が少ない状況では、企業は採用活動において圧倒的に有利な立場に立ちます。その結果、企業はより厳格な基準を設けて、応募者をシビアに評価するようになります。

- 求める人物像の高度化:

企業は、単に真面目で素直な学生ではなく、「入社後すぐに活躍できるポテンシャルを持つ人材」や「自社の課題を解決してくれる人材」を求めるようになります。そのため、学生時代の実績や経験に対する評価基準が上がります。例えば、以下のような要素がより重視される傾向にあります。- 専門性: プログラミング、データ分析、高度な語学力など、特定の分野における専門的なスキル。

- リーダーシップ経験: 部活動やサークル、ゼミなどにおいて、目標達成のために周囲を巻き込み、主体的に行動した経験。

- 論理的思考力と問題解決能力: 複雑な課題を構造的に理解し、解決策を導き出す能力。ケース面接などでこの能力を試されることが増えます。

- ストレス耐性: 厳しい環境下でもパフォーマンスを維持できる精神的な強さ。圧迫面接のような形で試されることもあります。

- 「なぜウチの会社なのか」の深掘り:

多数の応募者の中から自社への入社意欲が本当に高い学生を見極めるため、面接では「なぜ同業他社ではなく、ウチの会社を志望するのか」という質問が、より深く、鋭く問われるようになります。企業のビジネスモデル、強み・弱み、将来の事業戦略までを深く理解し、「自分の強みをこの会社でこのように活かして貢献したい」という点を、具体的な言葉で語れなければ、高い評価は得られません。 - 学歴フィルターの強化:

建前上は存在しないとされていても、多くの応募者を効率的に絞り込むために、特定の大学群以上の学生でなければ書類選考を通過させない、いわゆる「学歴フィルター」が、買い手市場ではより厳格に運用される傾向があるとも言われています。

企業側の選考基準の厳格化は、就活生に対して、より一層の自己分析、企業研究、そしてスキルアップを要求することを意味します。

一人の持ち駒(内定数)が少なくなる傾向

前述の通り、内定獲得の難易度が上がる結果として、一人の就活生が持つ内定の数(持ち駒)は必然的に少なくなる傾向にあります。

売り手市場では、一人の優秀な学生が5社も10社も内定を保有し、企業側が「内定辞退」に頭を悩ませるという光景が見られます。しかし、買い手市場ではこの構図が逆転します。

- 「無い内定(NNT)」への恐怖:

卒業が近づいても一つの内定も得られていない状態、いわゆる「無い内定(NNT)」に陥る学生が増加します。これは学生にとって計り知れない精神的プレッシャーとなり、自己肯定感の低下や、将来への絶望感に繋がることもあります。 - 不本意な就職のリスク:

焦りから、本来は第一志望ではなかった企業や、十分に研究していない企業からの内定に飛びついてしまうケースが増えます。「どこでもいいから内定が欲しい」という心理状態が、入社後のミスマッチを引き起こし、早期離職に繋がるリスクを高めます。 - 就職留年や大学院進学への変更:

納得のいく企業から内定が得られなかったために、就職留年を選択したり、急遽大学院への進学に切り替えたりする学生も増えます。これは、将来のための戦略的な選択である場合もありますが、多くは買い手市場という厳しい現実からの一時的な回避策である側面も否めません。

買い手市場とは、単に就職が難しくなるだけでなく、就活生の心理状態やその後のキャリア選択にも大きな影響を及ぼす、多面的な課題なのです。この厳しい現実を直視し、適切な戦略を立てることが、後悔のない就職活動を送るための鍵となります。

買い手市場を勝ち抜くための就活対策7選

厳しい競争が予想される買い手市場。しかし、悲観してばかりでは道は開けません。市場の状況がどうであれ、企業が優秀な人材を求めている事実に変わりはありません。ここでは、数多くのライバルの中から「選ばれる」存在になるための、具体的かつ効果的な7つの就活対策を徹底解説します。

① 自己分析を徹底して自分の軸を明確にする

買い手市場の就活において、全ての対策の土台となるのが「自己分析」です。なぜなら、企業はあなたの「人となり」と「ポテンシャル」を深く知りたいと考えており、付け焼き刃の自己PRはすぐに見抜かれてしまうからです。自己分析を徹底することで、あなただけの「就活の軸」が明確になり、エントリーシートや面接での発言に一貫性と説得力が生まれます。

- なぜ自己分析が必要か?

- 強み・弱みの言語化: 自分の得意なこと、苦手なことを客観的に把握し、具体的なエピソードを交えて説明できるようになります。

- 価値観の明確化: 仕事を通じて何を実現したいのか、どのような環境で働きたいのか、何を大切にしたいのか、といった価値観が明らかになります。これが企業選びのブレない基準となります。

- 志望動機の深化: 「なぜこの業界なのか」「なぜこの会社なのか」という問いに対して、自分の経験や価値観と結びつけた、深みのある答えを用意できます。

- 具体的な自己分析の方法

- 自分史の作成: 幼少期から現在まで、印象に残っている出来事や、その時感じたこと、乗り越えた経験などを時系列で書き出します。自分の行動パターンや興味の変遷が見えてきます。

- モチベーショングラフ: 横軸に時間、縦軸にモチベーションの高さをとり、これまでの人生の浮き沈みをグラフ化します。モチベーションが上がった時、下がった時に何があったのかを分析することで、自分のやる気の源泉が分かります。

- マインドマップ: 一つのテーマ(例:「私の強み」)から連想される言葉を放射状に繋げていく方法です。思考を整理し、新たな自己理解に繋がることがあります。

- 他己分析: 友人や家族、先輩、アルバイト先の同僚など、信頼できる第三者に「私の長所・短所は?」「どんな人に見える?」と尋ねてみましょう。自分では気づかなかった客観的な視点を得られます。

自己分析のゴールは、「自分という商品を、企業の採用担当者という顧客に、魅力的にプレゼンテーションするための企画書を完成させること」です。時間をかけてじっくりと取り組みましょう。

② 業界・企業研究を深掘りする

自己分析で「自分」を理解したら、次は「相手」である業界・企業を徹底的に研究します。買い手市場では、「貴社が好きです」という熱意だけでは通用しません。「貴社のこのような課題に対し、私のこの強みを活かしてこう貢献できます」という具体的な提案が求められます。

- ** سطح的な研究から一歩先へ**

企業のホームページやパンフレットを読むだけでは不十分です。ライバルも同じ情報は見ています。差がつくのは、その一歩先の情報をどれだけ掴んでいるかです。 - 深掘りのための具体的なアクション

- IR情報・中期経営計画の読み込み: 企業の公式サイトにある「IR情報」や「投資家向け情報」には、経営状況を示す財務データや、今後の事業戦略を示す「中期経営計画」が掲載されています。難しいと感じるかもしれませんが、企業の現状の課題や将来の方向性を理解する上で最も信頼できる情報源です。

- 競合他社との比較: 志望企業だけでなく、競合となる企業の強みや弱みも調べ、比較分析します。そうすることで、志望企業の業界内での立ち位置や独自性がより明確になります。

- OB/OG訪問: 実際にその企業で働く先輩社員から、仕事のやりがいや厳しさ、社内の雰囲気など、Webサイトには載っていない「生の情報」を聞き出しましょう。質問の質が、あなたの本気度を示します。

- インターンシップへの参加: 可能であれば、志望企業のインターンシップに参加することが最も効果的です。業務を体験することで、企業理解が深まるだけでなく、社員の方と繋がりができたり、自分の適性を確認したりできます。

企業研究の目的は、面接官を「この学生は、うちのことをよく理解しているな」と唸らせることです。単なる情報収集に終わらせず、得た情報を基に「自分ならどうするか」を考える癖をつけましょう。

③ 差別化できるスキルや経験をアピールする

「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」は誰もがアピールしますが、買い手市場では、ありきたりな経験では埋もれてしまいます。他の学生にはない、あなただけの「武器」となるスキルや経験を磨き、効果的にアピールすることが重要です。

- どのようなスキル・経験が評価されるか?

- 専門スキル:

- ITスキル: プログラミング言語(Python, Javaなど)、Webサイト制作、データ分析(SQL, Excel上級)、AI関連の知識など。文系・理系問わず、DXが進む現代では強力な武器になります。

- 語学力: 高いレベルの英語力(例:TOEIC 860点以上、TOEFL iBT 100点以上)や、中国語、その他言語のビジネスレベルでの使用経験。

- 実績を伴う経験:

- 長期インターンシップ: 実際のビジネスの現場で、具体的な目標(例:営業で契約〇件獲得、SNSフォロワーを〇人増加)を達成した経験。

- ビジネスコンテスト: チームで事業プランを練り上げ、入賞した経験。論理的思考力、協調性、プレゼンテーション能力を証明できます。

- 研究・論文: ゼミや研究室での活動において、学会で発表したり、論文が表彰されたりした実績。

- ユニークな原体験:

- 起業経験、NPOでの活動、長期の海外ボランティアや留学など、主体的に行動し、困難を乗り越えたユニークな経験。

- 専門スキル:

重要なのは、単に経験を羅列するのではなく、その経験を通じて「何を学び(Skill)」「どのような成果を出し(Result)」「それを入社後どう活かせるのか(Application)」をセットで語ることです。ストーリーとして語ることで、あなたの魅力は格段に伝わりやすくなります。

④ エントリーシートの質を高める

エントリーシート(ES)は、あなたと企業の最初の接点です。買い手市場では、この書類選考の段階で多くの学生が落とされます。「数打てば当たる」という考えは捨て、一社一社に魂を込めた「質の高いES」を作成することが必須です。

- 質を高めるためのポイント

- 設問の意図を汲み取る: 企業はなぜこの質問をしているのか? その背景にある「知りたいこと(求める人物像)」を推測し、それに合致した回答を心がけましょう。

- PREP法で論理的に書く:

- Point(結論): まず質問に対する答えを簡潔に述べる。

- Reason(理由): なぜその結論に至ったのか、理由を説明する。

- Example(具体例): 理由を裏付ける具体的なエピソードを盛り込む。

- Point(再結論): 最後に、入社後どのように貢献したいかを述べて締めくくる。

この構成を意識するだけで、文章の分かりやすさが格段に向上します。

- 「自分らしさ」と「企業へのマッチング」を両立させる: 自己分析で見つけた自分の強みや経験を、企業研究で得た情報(企業の理念、事業内容、求める人物像)と結びつけて記述します。

- 推敲と添削を繰り返す: 書き上げた後は、必ず声に出して読み、誤字脱字や不自然な表現がないかチェックします。さらに、大学のキャリアセンターの職員や、信頼できる先輩、後述する就活エージェントなど、第三者に客観的な視点で添削してもらうことを強く推奨します。

⑤ 面接対策を繰り返し行う

ESを突破したら、次は面接です。買い手市場の面接は、あなたの能力や人間性を深く見極めるための「真剣勝負の場」となります。準備不足は命取りです。

- 実践的な面接対策

- 想定問答集の作成: 「志望動機」「ガクチカ」「自己PR」「長所・短所」といった定番の質問はもちろん、「挫折経験」「ストレス解消法」「入社後のキャリアプラン」など、深掘りされやすい質問への回答も準備しておきます。

- 模擬面接の実施: 頭で考えるだけでなく、実際に声に出して話す練習が不可欠です。大学のキャリアセンターや就活エージェントが実施する模擬面接を積極的に活用しましょう。友人同士で面接官役と学生役を交代でやるのも効果的です。

- フィードバックを素直に受け入れる: 模擬面接では、話し方、表情、姿勢、話の論理性など、多角的なフィードバックをもらえます。耳の痛い指摘もあるかもしれませんが、それを素直に受け入れ、改善することが成長への近道です。

- 逆質問の準備: 面接の最後に必ず聞かれる「何か質問はありますか?」は、絶好のアピールチャンスです。「特にありません」は論外。IR情報や中期経営計画を読み込んだ上で、社員でなければ答えられないような、本質的で鋭い質問を複数用意しておきましょう。

⑥ 中小企業やベンチャー企業にも視野を広げる

多くの学生が大手企業や有名企業を目指しますが、買い手市場ではその門は非常に狭くなります。視野を広げ、BtoBの優良中小企業や、成長著しいベンチャー企業にも目を向けることが、納得のいくキャリアを築く上で非常に重要です。

- 中小・ベンチャー企業の魅力

- 高い成長機会: 若いうちから裁量権の大きな仕事を任せてもらえることが多く、成長スピードが速い。

- 独自の技術力: 特定の分野で世界トップクラスのシェアを誇る「ニッチトップ企業」が数多く存在する。

- 風通しの良い組織: 経営層との距離が近く、自分の意見が事業に反映されやすい。

- 競争率の低さ: 大手企業に比べて知名度が低いため、競争率が比較的穏やかで、内定を獲得しやすい場合があります。

これらの企業は、就職情報サイトだけでは見つけにくいこともあります。業界地図や会社四季報、大学のキャリアセンターからの推薦、就活エージェントからの紹介などを活用して、自分に合った隠れた優良企業を発掘しましょう。

⑦ 就活エージェントを有効活用する

一人で戦うのが困難な買い手市場の就活において、プロの伴走者である「就活エージェント」は非常に心強い味方になります。無料で様々なサポートを受けられるため、積極的に活用することをおすすめします。

- 就活エージェントの主なサポート内容

- キャリアカウンセリング: プロの視点から自己分析を手伝い、あなたの強みや適性に合った業界・企業を提案してくれます。

- 非公開求人の紹介: 一般には公開されていない、エージェント経由でしか応募できない求人を紹介してもらえることがあります。

- ES添削・面接対策: 各企業の内情に詳しいエージェントが、選考を通過するための具体的なアドバイスをしてくれます。

- 企業との日程調整代行: 面倒な選考の日程調整などを代行してくれるため、あなたは選考対策に集中できます。

以下に代表的な新卒向け就活エージェントをいくつか紹介します。

キャリアチケット

レバレジーズ株式会社が運営する新卒向けの就活エージェントです。「量より質」を重視し、一人ひとりに合わせた丁寧なカウンセリングと、厳選した企業の紹介に定評があります。自己分析の深掘りから面接対策まで、手厚いサポートが特徴です。

JobSpring

株式会社リンク・アイが運営するサービスです。AIによる適性診断と、キャリアコンサルタントによる面談を組み合わせ、学生の志向に合った企業を厳選して3〜4社紹介するスタイルが特徴です。ミスマッチの少ない就職を目指せます。

doda新卒エージェント

パーソルキャリア株式会社が運営するサービスです。豊富な求人数と、長年の人材紹介で培われたノウハウが強みです。専任のキャリアアドバイザーが、契約企業4,500社以上の中から、あなたに合った求人を紹介し、選考対策をサポートします。

これらのエージェントはそれぞれ特徴が異なるため、複数登録してみて、自分に合ったアドバイザーを見つけるのが良いでしょう。

買い手市場のメリット・デメリット

「買い手市場」と聞くと、就活生にとってはデメリットしかないように思えるかもしれません。しかし、物事には必ず両面があります。ここでは、就活生と企業の双方の視点から、買い手市場がもたらすメリットとデメリットを多角的に分析します。

就活生にとってのメリット

一見すると厳しいだけの買い手市場ですが、視点を変えれば、就活生にとってプラスに働く側面も存在します。

企業をじっくり見極められる

売り手市場では、次から次へと選考が進み、複数の内定を短期間で得ることも珍しくありません。その結果、「とりあえず内定を確保しなきゃ」という焦りから、企業研究が不十分なまま就職先を決めてしまうリスクがあります。

一方、買い手市場では、一つの選考がじっくりと進む傾向にあります。内定獲得のハードルが高いため、就活生は一社一社に対して真剣に向き合い、その企業のビジネスモデル、文化、将来性などを深く掘り下げて考えるようになります。このプロセスは、時間がかかり骨が折れる作業ですが、結果的に「本当に自分に合った会社はどこか」を冷静に見極めることに繋がり、入社後のミスマッチを防ぐという大きなメリットを生み出します。

スキルアップへの意識が高まる

競争が緩やかな環境では、人はなかなか本気になれないものです。売り手市場の「何となく就活しても内定がもらえる」という雰囲気は、自己成長の機会を逃すことに繋がりかねません。

対照的に、買い手市場という厳しい競争環境は、「このままではダメだ」「他の学生に差をつけなければ」という危機感を生み、スキルアップへの強い動機付けとなります。資格取得に励んだり、プログラミングを学んだり、長期インターンに挑戦したりと、自らの市場価値を高めるための具体的な行動を起こすきっかけになります。この時期に培ったスキルや学習習慣は、社会人になってからも必ず役立つ貴重な財産となるでしょう。

就活生にとってのデメリット

もちろん、買い手市場が就活生にとって厳しいものであることは間違いありません。デメリットについても正しく理解しておく必要があります。

内定獲得までの競争が激化する

これは買い手市場の最も本質的なデメリットです。企業の採用枠が限られているため、一つの内定を巡って多くのライバルと争わなければなりません。エントリーシートの通過率が下がり、面接では些細なミスが命取りになることもあります。自分の実力とは関係なく、「運」や「タイミング」に左右される場面も増え、努力が必ずしも報われるとは限らないという理不尽さを感じることもあるでしょう。

精神的なプレッシャーが大きくなる

「お祈りメール」が続く現実は、就活生の自信と自己肯定感を容赦なく削っていきます。「自分は社会から必要とされていないのではないか」という不安に苛まれたり、順調に内定を得ていく友人との比較で焦りを感じたりと、精神的な負担は計り知れません。就職活動が長期化することで、孤独感やストレスが蓄積し、メンタルヘルスに不調をきたす学生も少なくありません。一人で抱え込まず、家族や友人、大学のキャリアセンターなどに相談できる環境を整えておくことが非常に重要です。

企業にとってのメリット

就活生にとって厳しい買い手市場は、企業側から見るとどのような影響があるのでしょうか。

優秀な人材を選びやすい

企業にとって、買い手市場は採用活動における最大のメリットをもたらします。それは、豊富な応募者の中から、自社が求める能力や資質を備えた優秀な人材を厳選できることです。売り手市場では、採用予定数を満たすために、ある程度基準を妥協せざるを得ない場合があります。しかし、買い手市場ではその必要がありません。じっくりと時間をかけて候補者を比較検討し、カルチャーフィットも含めて、将来の会社を担うにふさわしい最高の人材を選び抜くことが可能です。

採用コストを抑制できる場合がある

売り手市場では、学生の注目を集めるために、大規模な合同説明会への出展や、派手な広告宣伝、豪華なインターンシップなど、多額の採用コストがかかります。しかし、買い手市場では、特別なプロモーション活動をしなくても、企業の知名度や安定性だけで多くの応募者が集まる傾向にあります。そのため、採用広報にかかるコストを抑制できるというメリットがあります。ただし、選考プロセスが長期化・複雑化すれば、その分、面接官の人件費などは増加するため、一概にコストが下がるとは限りません。

買い手市場に関するよくある質問

ここまで買い手市場について詳しく解説してきましたが、まだ解決しきれない疑問もあるかもしれません。ここでは、就活生からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

買い手市場と売り手市場、どちらが良いのですか?

この質問に対する答えは、立場や視点によって異なります。

就活生にとっては、一般的に「売り手市場」の方が有利と言えます。内定を獲得しやすく、複数の選択肢の中から自分に合った企業を選べる可能性が高まるからです。精神的な負担も少なく、比較的余裕を持って就職活動を進めることができます。

しかし、前述の通り、売り手市場には「安易な企業選びによるミスマッチ」というリスクも潜んでいます。内定が出やすいからこそ、自己分析や企業研究を怠り、入社後に後悔するケースも少なくありません。

一方で、「買い手市場」は厳しい環境ですが、その分、自分自身と真剣に向き合い、社会や企業について深く学ぶ絶好の機会とも言えます。この時期に徹底的に考え、行動した経験は、社会人としての土台を築く上で大きな糧となります。また、厳しい競争を勝ち抜いて入社した企業への帰属意識や満足度は高くなる傾向があるかもしれません。

企業にとっては、間違いなく「買い手市場」の方が有利です。豊富な応募者の中から、優秀な人材を厳選できるからです。

結論として、どちらの市場が良いと一概に断定することはできません。重要なのは、今がどちらの市場であるかを正しく認識し、その状況に応じた最適な戦略を立てて行動することです。

公務員試験も景気の影響を受けますか?

はい、公務員試験も景気の影響を大きく受けます。

公務員は身分が安定しており、景気の波に左右されにくいというイメージから、景気が悪化し、民間企業の採用が厳しくなる「買い手市場」の局面では、公務員を志望する学生が急増する傾向にあります。民間企業の採用縮小の受け皿となるためです。

その結果、公務員試験の競争倍率が跳ね上がり、合格の難易度も高まります。例えば、リーマンショック後の数年間は、地方公務員、国家公務員ともに非常に高い倍率となりました。

逆に、景気が良く、民間企業の採用が活発な「売り手市場」の局面では、より高い給与や早い成長機会を求めて民間企業に流れる学生が増えるため、公務員の人気は相対的に下がり、競争倍率も落ち着く傾向にあります。

このように、公務員試験の難易度も、民間企業の就職市場と連動して変動することを理解しておく必要があります。

自分の志望業界の状況を知るにはどうすればいいですか?

全体の市場動向だけでなく、自分が志望する業界のピンポイントな状況を知ることは、戦略を立てる上で非常に重要です。以下の方法で情報収集を行いましょう。

- 業界地図や四季報を活用する:

『就職四季報』(東洋経済新報社)や『業界地図』(日本経済新聞社、東洋経済新報社など)は、各業界の動向、主要企業の業績、今後の見通しなどがコンパクトにまとめられています。業界全体のトレンドを掴むのに最適です。 - 業界団体のウェブサイトやレポートを見る:

各業界には、その業界の企業が加盟する「業界団体」(例:一般社団法人 日本自動車工業会、一般社団法人 電子情報技術産業協会など)が存在します。これらの団体が発表する統計データや年次報告書には、業界の最新動向や課題に関する信頼性の高い情報が含まれています。 - 企業のIR情報をチェックする:

志望企業の公式サイトにある「IR(Investor Relations)情報」は、宝の山です。決算短信や有価証券報告書、中期経営計画などを読み込むことで、その企業が今どのような状況にあり、今後どこへ向かおうとしているのかを具体的に知ることができます。 - ニュースサイトで業界ニュースを追う:

日本経済新聞電子版やNewsPicks、業界専門メディアなどで、志望業界のキーワードを登録し、関連ニュースを日々チェックする習慣をつけましょう。M&Aの動きや新技術の登場、法改正など、リアルタイムの情報を把握できます。 - 就活エージェントに聞く:

就活エージェントは、多くの企業と直接やり取りしているため、どの業界のどの企業が採用に積極的か、といった「生の情報」を持っています。マクロなデータだけでは分からない、現場レベルの採用温度感を知る上で非常に頼りになります。

これらの方法を組み合わせ、マクロ(経済全体)とミクロ(業界・企業)の両方の視点から市場を分析することが、的確な判断に繋がります。

まとめ:買い手市場を正しく理解し、戦略的な就活を進めよう

本記事では、「買い手市場」をテーマに、その定義から原因、就活生への影響、そして具体的な対策までを網羅的に解説してきました。

買い手市場とは、求職者の数に対して求人数が少ない、就活生にとっては厳しい競争を強いられる市場環境です。景気の悪化や産業構造の変化などを背景に発生し、内定獲得の難易度上昇や、企業の選考基準の厳格化といった形で、就活生に直接的な影響を及ぼします。

最新のデータによれば、現在の就職市場は全体としては「売り手市場」の傾向にありますが、学生に人気の高い大手企業に限れば、依然として厳しい「買い手市場」であるという実態も忘れてはなりません。

このような状況を前に、不安や焦りを感じるかもしれません。しかし、最も重要なのは、市場の動向に一喜一憂するのではなく、どのような状況でも勝ち抜けるだけの「本質的な実力」を身につけることです。

今回ご紹介した7つの対策、

- 自己分析を徹底して自分の軸を明確にする

- 業界・企業研究を深掘りする

- 差別化できるスキルや経験をアピールする

- エントリーシートの質を高める

- 面接対策を繰り返し行う

- 中小企業やベンチャー企業にも視野を広げる

- 就活エージェントを有効活用する

これらは、買い手市場であるか否かに関わらず、納得のいくキャリアを築く上で不可欠な要素です。厳しい市場環境は、裏を返せば、自分自身と徹底的に向き合い、大きく成長できるチャンスでもあります。

この記事で得た知識を武器に、市場の波に乗りこなすための羅針盤と、荒波を乗り越えるための頑丈な船を、あなた自身の手で作り上げてください。戦略的に、そして着実に行動を重ねていけば、必ず道は開けます。あなたの就職活動が、実りあるものになることを心から願っています。