就職活動において、多くの企業が採用選考の初期段階で導入している「SPI」。名前は聞いたことがあっても、「具体的にどんな試験なの?」「何から対策すればいいかわからない」と不安に感じている就活生も多いのではないでしょうか。

SPIは、単なる学力テストではありません。応募者の能力や人柄を客観的に把握し、企業とのマッチング度を測るための重要な指標です。そのため、適切な対策をせずに臨むと、面接に進むことすらできず、貴重なチャンスを逃してしまう可能性があります。

この記事では、SPIの基礎知識から、受検形式ごとの特徴、詳細な出題範囲と問題例、効果的な勉強法、さらにはおすすめの参考書やアプリまで、SPI対策に必要な情報を網羅的に解説します。これからSPI対策を始める方はもちろん、すでに取り組んでいるものの伸び悩んでいる方も、ぜひ本記事を参考にして、自信を持って選考に臨めるよう準備を進めていきましょう。

目次

SPIとは

SPI(エスピーアイ)は、多くの就活生が一度は耳にする適性検査ですが、その本質を正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。このセクションでは、SPIがどのような目的で利用され、どのような要素で構成されているのか、その基本を深掘りしていきます。SPI対策の第一歩は、まず「敵を知る」ことから始まります。

企業の採用でSPIが使われる理由

SPIは、リクルートマネジメントソリューションズ社が開発・提供する適性検査で、正式名称を「Synthetic Personality Inventory(総合適性検査)」といいます。年間で約15,500社が利用し、受検者数は221万人にものぼるなど、日本で最も広く利用されている適性検査の一つです。(参照:株式会社リクルートマネジメントソリューションズ公式サイト)

では、なぜこれほど多くの企業が採用選考にSPIを導入するのでしょうか。その理由は、大きく分けて4つあります。

- 応募者の基礎能力の客観的評価

面接では、コミュニケーション能力や人柄といった主観的な側面を評価しますが、論理的思考力や数的処理能力といった、仕事を進める上で土台となる基礎的な能力を短時間で正確に見極めることは困難です。SPIの「能力検査」を用いることで、企業は全ての応募者を同じ基準で客観的に評価し、一定水準以上の基礎能力を持つ人材を効率的に見つけ出すことができます。 これは、特に応募者が多い人気企業にとって、効率的なスクリーニングの手段として不可欠です。 - 面接だけでは見抜けない潜在的な特性の把握

短い面接時間で応募者の本質を全て理解するのは不可能です。多くの応募者は、面接向けに準備した「建前」の姿を見せがちです。SPIの「性格検査」は、応募者の日常的な行動や思考のクセ、価値観といった、より深く潜在的なパーソナリティを多角的に分析します。これにより、企業は「どのような仕事で力を発揮しやすいか」「どのような組織風土に馴染みやすいか」「ストレスにどう対処するか」といった、面接だけでは判断しにくい側面を把握できます。 - 入社後のミスマッチ防止と定着率の向上

採用活動における最大の課題の一つが、入社後のミスマッチです。能力やスキルが高くても、企業の文化や価値観、仕事内容と本人の特性が合わなければ、早期離職に繋がってしまいます。これは、企業にとっても応募者にとっても不幸な結果です。SPIを通じて、応募者の特性と自社が求める人物像や社風との相性を事前に確認することで、入社後のミスマッチを未然に防ぎ、社員が長く活躍してくれる可能性を高めることができます。 長期的な視点で見れば、これは採用コストや再教育コストの削減にも繋がる重要なプロセスです。 - 配属先決定や育成方針の参考資料

SPIの結果は、単に合否を判断するためだけに使われるわけではありません。内定後の配属先を決定する際の参考データとしても活用されます。例えば、「粘り強く物事に取り組む特性」を持つ人材は研究開発職へ、「人と接するのが得意で行動的な特性」を持つ人材は営業職へ、といったように、個々の強みを最大限に活かせる部署への配置を検討する材料になります。さらに、入社後の研修やキャリア開発においても、個々の特性に合わせた育成プランを立てるための貴重な情報源となるのです。

このように、SPIは採用の入り口だけでなく、入社後の活躍までを見据えた、企業にとって非常に合理的なツールなのです。就活生としては、「単なるテスト」と捉えるのではなく、「自分という人間を客観的に理解してもらうための機会」と前向きに捉え、対策に臨むことが重要です。

SPIは「能力検査」と「性格検査」の2種類で構成

SPIは、大きく分けて「能力検査」と「性格検査」という2つのパートから構成されています。それぞれ測定する目的が異なり、企業はこの2つの結果を総合的に見て、応募者を評価します。

■ 能力検査:仕事に必要な基礎知的能力を測る

能力検査は、職務を遂行する上で必要となる、基本的な知的能力を測定することを目的としています。簡単に言えば、「頭の回転の速さ」や「物事を論理的に考える力」を測るテストです。出題内容は、主に「言語分野」と「非言語分野」の2つに分かれています。

- 言語分野

言葉の意味や文章の構造を的確に理解し、論理的に思考する能力を測ります。具体的には、語彙力、読解力、文章構成力などが問われます。ビジネスシーンでは、メールや報告書を作成したり、資料を読み解いたり、相手の話の要点を正確に掴んだりする場面で必須となる能力です。- 主な出題形式:二語の関係、語句の用法、文章の並び替え、空欄補充、長文読解など。

- 非言語分野

数的な処理能力や、論理的な思考力を測ります。計算能力はもちろんのこと、与えられた情報から法則性を見つけ出したり、未知の数値を推定したりする力が問われます。ビジネスシーンでは、売上データを分析したり、予算を管理したり、プロジェクトの進捗を予測したりする場面で不可欠な能力です。- 主な出題形式:推論、割合と比、損益算、仕事算、速度算、集合、表の読み取り、確率など。

これらに加え、企業によってはオプションとして「英語」や「構造的把握能力」の検査が追加されることもあります。

■ 性格検査:人となりや仕事への適性を測る

性格検査は、応募者がどのような人柄で、どのような組織や仕事に向いているのかを多角的に把握することを目的としています。約300問程度の質問に対して、直感的に回答していく形式が一般的です。ここでの回答に「正解」や「不正解」はありません。

この検査では、以下のような様々な側面から個人の特性が分析されます。

- 行動的側面:社交性、積極性、リーダーシップ、慎重さなど、人や物事に対する基本的なスタンス。

- 意欲的側面:達成意欲、活動意欲など、物事に取り組む際のモチベーションの源泉。

- 情緒的側面:ストレス耐性、感情のコントロール、自己肯定感など、情緒的な安定性。

- 社会的側面:協調性、誠実さ、共感性など、組織や社会との関わり方。

企業はこれらの結果から、「自社の社風にマッチするか」「チームで円滑に業務を進められるか」「プレッシャーのかかる状況でもパフォーマンスを維持できるか」などを判断します。能力検査の点数が高くても、性格検査の結果が企業の求める人物像と大きくかけ離れている場合、選考を通過するのは難しくなります。能力と性格の両面から総合的に評価されるという点を、しっかりと理解しておくことが大切です。

SPIの4つの受検形式とそれぞれの特徴

SPIには、受検する場所や方法によって4つの異なる形式が存在します。企業からSPIの案内が来た際に、どの形式で受検するのかを正しく理解し、それぞれに合った準備をすることが高得点への鍵となります。ここでは、各形式の特徴、メリット、注意点を詳しく解説します。

| 受検形式 | 受検場所 | 実施方法 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| テストセンター | リクルートが用意した専用会場 | 会場で用意された共通のパソコン | 結果を複数の企業で使い回せる場合がある。不正防止策が厳格。最も一般的な形式。 |

| Webテスティング | 自宅や大学など自由な場所 | 自分のパソコン | 受検期間内であれば時間や場所の自由度が高い。手元の電卓が使用可能。 |

| ペーパーテスティング | 企業が用意した説明会などの会場 | マークシート形式の筆記試験 | 全体の時間配分を自分で管理する必要がある。電卓は使用不可。 |

| インハウスCBT | 応募先の企業内 | 企業内に設置されたパソコン | 選考の後半段階で本人確認を兼ねて実施されることが多い。内容はテストセンターに近い。 |

テストセンター

テストセンター形式は、現在最も主流となっているSPIの受検方法です。 リクルートが全国の主要都市に設置した専用のテスト会場へ出向き、そこに用意されているパソコンを使って受検します。

特徴とメリット:

- 結果の使い回しが可能: テストセンターで一度受検すると、その結果を有効期限内(通常は受検日から1年間)であれば、他の企業の選考にも提出できます。複数の企業に応募する就活生にとっては、何度も受検する手間が省ける大きなメリットです。納得のいく結果が出せれば、それを武器に就職活動を進められます。

- 静かで集中できる環境: 自宅とは異なり、試験に集中できるよう配慮された環境が提供されます。周囲の雑音や予期せぬトラブルを心配することなく、試験に没頭できます。

- 不正行為の防止: 会場では厳格な本人確認が行われ、私物の持ち込みも制限されます。筆記用具や計算用紙も会場で貸与されるため、替え玉受検やカンニングといった不正行為が起こりにくい仕組みになっています。この公平性が、企業から高い信頼を得ている理由の一つです。

注意点と対策:

- 事前予約が必須: 受検には、リクルートの専用サイトからの事前予約が必要です。就職活動のピーク時には会場が混み合い、希望の日時が予約できないこともあるため、企業から案内のメールが届いたら、できるだけ早く予約を済ませましょう。

- 一問ごとの制限時間: 問題ごとに制限時間が設定されており、時間内に解答しないと自動的に次の問題へ進んでしまいます。また、正答率に応じて次の問題の難易度が変動すると言われています。そのため、わからない問題に固執せず、テンポよく解き進めることが重要です。

- 電卓使用不可: 計算は会場で渡される筆記用具とメモ用紙で行う必要があります。日頃から筆算に慣れておく練習が不可欠です。

Webテスティング

Webテスティングは、自宅や大学のパソコンルームなど、インターネット環境が整った場所であればどこでも受検できる形式です。指定された期間内であれば、24時間いつでも自分の都合の良い時間に受検できる手軽さが特徴です。

特徴とメリット:

- 時間と場所の自由度: 最大のメリットは、その利便性です。地方在住の学生や、アルバイト、研究で忙しい学生でも、移動時間や交通費をかけることなく受検できます。リラックスできる環境で、自分の最高のパフォーマンスを発揮しやすいとも言えます。

- 電卓の使用が可能: 非言語分野において、手元の電卓を使用することが認められています。 これにより、複雑な計算や検算を素早く正確に行えるため、ペーパーテスティングやテストセンターに比べて計算ミスを減らし、時間を節約できます。ただし、パソコンの電卓機能ではなく、手元に物理的な電卓を用意する必要があります。

注意点と対策:

- 安定した通信環境の確保: 受検中にインターネット接続が切れてしまうと、テストが中断され、正常に完了できないリスクがあります。Wi-Fi環境が不安定な場所は避け、有線LANに接続するなど、万全の対策を講じましょう。

- 一問ごとの制限時間と後戻り不可: テストセンターと同様に、一問ごとに制限時間が設けられています。さらに、一度解答して次の問題に進むと、前の問題に戻って見直しや修正をすることができません。 一つひとつの問題を慎重に、かつスピーディーに解く集中力が求められます。

- 不正行為の禁止: 自宅で受検できるからといって、友人や家族に手伝ってもらったり、インターネットで答えを検索したりする行為は絶対にいけません。これらの不正行為は「替え玉受検」と見なされ、発覚した場合は内定取り消しはもちろん、今後の就職活動にも重大な支障をきたす可能性があります。

ペーパーテスティング

ペーパーテスティングは、企業が主催する説明会や選考会などの会場で、マークシートを使って筆記で解答する、昔ながらの試験形式です。最近では減少傾向にありますが、一部の企業や公務員試験などで依然として採用されています。

特徴とメリット:

- 時間配分が自由: 他の形式と最も異なる点は、問題全体に対して一つの制限時間が設けられていることです(例:言語30分、非言語40分)。そのため、どの問題から解き始めるか、どの問題にどれくらいの時間をかけるかを自分で戦略的に決めることができます。得意な分野から先に片付けたり、苦手な問題を後回しにしたりといった柔軟な対応が可能です。

- 問題全体を俯瞰できる: 試験開始時に問題冊子が配布されるため、まず全体をざっと見渡し、問題の数や種類を把握してから取り組むことができます。

注意点と対策:

- 厳格な時間管理能力: 自由度が高い反面、自己管理能力が問われます。一つの難問に時間をかけすぎると、後半の簡単な問題に手をつける時間がなくなる可能性があります。「1問あたり何分」といった目安を事前に決めておき、時間を意識しながら解き進める練習が不可欠です。腕時計の持ち込みが許可されていることが多いので、必ず持参しましょう。

- 電卓使用不可: テストセンターと同様、電卓は使用できません。計算は全て筆算で行う必要があります。特に、割合や損益計算など、桁数の多い計算を素早く正確に行う訓練が重要になります。

- マークシートのケアレスミス: 解答欄を一つずらしてマークしてしまうといった、単純なミスが命取りになることがあります。問題番号と解答欄を都度確認し、見直しの時間を確保するよう心がけましょう。

インハウスCBT

インハウスCBT(Computer Based Testing)は、応募先の企業に出向き、社内に設置されたパソコンで受検する形式です。CBTという名前の通り、パソコンを使って解答しますが、場所が企業内であるという点がテストセンターとの違いです。

特徴とメリット:

- 本人確認の確実性: 主に選考の後半段階、例えば最終面接と同日などに、これまでのWebテストの結果が本人の実力によるものかを確認する目的で実施されることがあります。企業側としては、替え玉受検などの不正を防止できるというメリットがあります。

- 企業訪問の機会: 選考の一環として企業を訪れるため、社内の雰囲気や社員の様子を垣間見る機会にもなります。

注意点と対策:

- 内容はテストセンター形式とほぼ同じ: 出題形式やパソコンの操作方法は、テストセンター形式に準拠していることがほとんどです。一問ごとの制限時間があり、電卓は使用できません。テストセンター向けの対策がそのまま活かせます。

- 服装やマナー: 企業のオフィスで受検するため、服装はスーツなど、面接に準じたものが無難です。企業の指示をよく確認しましょう。また、受付での挨拶や待機中の態度など、社会人としての基本的なマナーも評価の対象となり得ます。

SPI能力検査の出題範囲と問題例

SPIの能力検査で高得点を取るためには、出題される問題の範囲と形式を事前に把握し、それぞれの解法パターンを身につけておくことが不可欠です。ここでは、言語分野・非言語分野、そしてオプション検査である英語・構造的把握能力の具体的な出題範囲と問題例を、解き方のポイントとともに詳しく解説していきます。

言語分野の出題範囲

言語分野では、言葉を正確に理解し、論理的に使いこなす能力が問われます。語彙力だけでなく、文章の構造を把握する力も重要です。

二語の関係

提示された二つの語句の関係性を理解し、同じ関係性を持つ選択肢を選ぶ問題です。

問題例:

最初に示された二語の関係を考え、同じ関係の対を選びなさい。

【例題】 医者:病院

ア.教師:生徒

イ.弁護士:法廷

ウ.作家:小説

解き方のポイント:

まず、例題の「医者」と「病院」の関係性を考えます。「医者は病院で働く」という「人物:職場」の関係です。この関係と同じものを選択肢から探します。

アは「人物:指導対象」、ウは「人物:作品」となり、関係が異なります。イの「弁護士:法廷」は、「弁護士は法廷で仕事をする」となり、例題と同じ「人物:職場」の関係です。よって正解はイです。

二語の関係には、同義語、対義語、包含関係(例:動物と犬)、役割、原材料と製品など、様々なパターンがあります。 多くの問題を解いて、これらの関係性パターンに慣れておくことが攻略の鍵です。

語句の用法

一つの語句が示され、その語句が複数の文中でどのように使われているかを問い、同じ用法のものを選ぶ問題です。

問題例:

下線部の語句が、例と同じ意味で使われているものを選びなさい。

【例】 企画が通る

ア.彼の声はよく通る

イ.この道は車が通る

ウ.法案が国会を通る

解き方のポイント:

まず、例題の「通る」がどのような意味かを考えます。「企画が通る」は、「承認される、認められる」という意味です。次に、各選択肢の「通る」の意味を検証します。

アは「声が遠くまで届く」、イは「物理的に通過する」という意味です。ウの「法案が国会を通る」は、「議案が可決される、承認される」という意味で、例題の用法と一致します。よって正解はウです。

辞書的な意味だけでなく、文脈の中での微妙なニュアンスを捉える力が必要です。

文章の並び替え

バラバラになった複数の文(選択肢)を、意味が通るように正しい順序に並び替える問題です。

問題例:

ア〜オの文を意味が通るように並べ替えなさい。

ア.しかし、近年はその生態系が脅かされている。

イ.この湖は、古くから豊かな自然環境で知られてきた。

ウ.そのため、地域住民による保護活動が始まっている。

エ.外来種の侵入や水質汚染がその主な原因だ。

オ.この活動が、未来の自然を守る一歩となることを願う。

解き方のポイント:

接続詞や指示語(「しかし」「そのため」「この」など)が最大のヒントになります。

まず、文全体の導入となりそうな文を探します。イが最もふさわしいでしょう。次に、イの内容を受ける文を探します。アの「しかし、~脅かされている」が逆接として自然に繋がります。アで示された「脅かされている」という問題の原因を説明しているのがエの「その主な原因だ」です。問題(ア、エ)に対する解決策としてウの「そのため、~保護活動が始まっている」が続きます。最後に、全体のまとめとしてオが来ます。

したがって、正しい順序は「イ→ア→エ→ウ→オ」となります。文と文の論理的な繋がりを意識する練習が効果的です。

空欄補充

文章中の空欄に、最も適切な語句や接続詞を選択肢から選んで補う問題です。

問題例:

以下の文の( )に入る最も適切な言葉を選びなさい。

日本の経済は長らく停滞していた。( )、最近になってようやく回復の兆しが見え始めた。

ア.なぜなら

イ.たとえば

ウ.ところが

解き方のポイント:

空欄の前後の文脈を正確に把握することが重要です。この問題では、前の文が「停滞していた」(マイナスの内容)、後の文が「回復の兆しが見え始めた」(プラスの内容)となっています。このように、話の流れが逆転・転換しているため、逆接の接続詞が入ると推測できます。選択肢の中で逆接を表すのはウの「ところが」です。

ア「なぜなら」は理由、イ「たとえば」は具体例を述べるときに使うため、不適切です。

長文読解

比較的長い文章を読み、その内容に関する設問に答える問題です。文章の要旨を問うもの、内容と合致する選択肢を選ぶもの、空欄補充など、設問の形式は様々です。

解き方のポイント:

先に設問に目を通し、何が問われているのかを把握してから本文を読むと、効率的に答えを探すことができます。例えば、「下線部Aの理由として最も適切なものはどれか」という設問があれば、本文中の下線部Aの周辺に注意しながら読めばよいのです。時間との勝負になるため、全文を完璧に理解しようとするのではなく、設問に答えるために必要な情報を素早く見つけ出す「スキャニング」の技術が求められます。

非言語分野の出題範囲

非言語分野では、数的処理能力と論理的思考力が試されます。公式を覚えるだけでなく、それをいかに早く正確に応用できるかが鍵となります。

推論

与えられた複数の条件から、論理的に導き出せる結論を選ぶ問題です。

問題例:

P, Q, R, Sの4人が徒競走をした。以下のことがわかっている。

・PはQより先にゴールした。

・RはSより後にゴールした。

・QはSより先にゴールした。

このとき、確実にいえるのはどれか。

ア.Pは1位だった。

イ.Rは4位だった。

ウ.PはSより先にゴールした。

解き方のポイント:

条件を図や記号で整理するのが鉄則です。

・P > Q (PはQより早い)

・S > R (SはRより早い)

・Q > S (QはSより早い)

この3つの式を繋げると、「P > Q > S > R」という順序が確定します。この確定した事実に基づいて選択肢を検証します。

ア:Pは1位ですが、他の誰かがPより早い可能性は否定できないため、確実とはいえません。

イ:Rは4位ですが、これも他の誰かがRより遅い可能性は否定できません。

ウ:「P > Q > S」という関係から、PはSより確実に先にゴールしています。

よって、確実にいえるのはウです。

割合と比

「〜の〇%」「AとBの比は3:2」といった、割合や比に関する計算問題です。

問題例:

ある中学校の生徒数は450人で、そのうち男子生徒の割合は40%である。男子生徒は何人か。

解き方のポイント:

基本的な公式「もとにする量 × 割合 = 比べる量」を使いこなせることが大前提です。

この問題では、もとにする量が450人、割合が40%(=0.4)なので、

450人 × 0.4 = 180人

となります。パーセントを小数や分数に素早く変換する練習をしておきましょう。

損益算

原価、定価、売価、利益の関係を問う問題です。ビジネスの基本であり、頻出分野の一つです。

問題例:

原価800円の品物に25%の利益を見込んで定価をつけた。この品物の定価はいくらか。

解き方のポイント:

「原価」「利益」「定価」の関係をしっかり理解しましょう。

利益は原価をもとに計算するので、利益額は 800円 × 0.25 = 200円。

定価は「原価 + 利益」なので、800円 + 200円 = 1000円。

または、原価を1としたとき、25%の利益を見込むということは、定価は原価の1.25倍になると考えるのが早いです。

800円 × (1 + 0.25) = 800円 × 1.25 = 1000円。

料金の割引

複数の割引プランを比較したり、割引後の料金を計算したりする問題です。

問題例:

定価2,000円の商品がある。A店では「20%引き」、B店では「300円引き」で売っている。A店とB店では、どちらが何円安いか。

解き方のポイント:

条件を一つひとつ丁寧に計算するだけです。

A店:2,000円 × 0.2 = 400円引き → 売価は1,600円

B店:300円引き → 売価は1,700円

したがって、A店の方がB店より 1,700 – 1,600 = 100円安いです。

複雑な条件が加わることもあるため、問題文を正確に読み取ることが重要です。

仕事算

複数人で仕事をするときの、全体の仕事量と完了までにかかる時間を計算する問題です。

問題例:

ある仕事を、Aさんが1人ですると10日、Bさんが1人ですると15日かかる。この仕事を2人で協力して行うと、何日で終わるか。

解き方のポイント:

仕事全体の量を「1」と置くのが定石です。

・Aさんの1日あたりの仕事量は 1/10

・Bさんの1日あたりの仕事量は 1/15

2人で協力すると、1日あたりの仕事量は (1/10) + (1/15) = (3/30) + (2/30) = 5/30 = 1/6

1日に全体の1/6の仕事が終わるので、全て終わるには 1 ÷ (1/6) = 6日かかります。

速度算

距離、速さ、時間の関係を計算する問題。「旅人算」や「通過算」などの応用問題も含まれます。

問題例:

A町からB町まで18kmの道のりを、時速4kmで歩くと何時間何分かかるか。

解き方のポイント:

「時間 = 距離 ÷ 速さ」の公式を使います。

時間 = 18km ÷ 4km/h = 4.5時間

0.5時間を分に直すと、60分 × 0.5 = 30分。

よって、4時間30分となります。「き・は・じ」の関係図を覚えておくと便利です。

集合

複数のグループの要素が重なっている状況を整理し、人数などを求める問題です。

問題例:

40人のクラスで、犬を飼っている生徒は25人、猫を飼っている生徒は18人、どちらも飼っていない生徒は5人いた。どちらも飼っている生徒は何人か。

解き方のポイント:

ベン図を描いて情報を整理するのが最も分かりやすいです。

クラス全体が40人、どちらも飼っていないのが5人なので、犬か猫の少なくとも一方を飼っている生徒は 40 – 5 = 35人です。

犬を飼っている人(25人)と猫を飼っている人(18人)を単純に足すと、25 + 18 = 43人。

これは、少なくとも一方を飼っている35人よりも多いです。この差(43 – 35 = 8人)が、両方を飼っているために二重にカウントされた人数、つまり「どちらも飼っている生徒」の人数になります。

表の読み取り

複雑な表やグラフから、必要な数値を正確に読み取り、計算する問題です。

解き方のポイント:

情報処理能力と注意力、計算の正確性が問われます。

先に設問を読み、表のどの部分のデータが必要なのかを特定してから表を見ることで、時間を短縮できます。単位(人、円、%、kgなど)や、注釈(「※合計には〜を含まない」など)を見落とさないよう、細心の注意が必要です。

確率

サイコロやカードなどを使った、ある事象が起こる確率を求める問題です。

問題例:

大小2つのサイコロを同時に投げるとき、出た目の和が5になる確率はいくつか。

解き方のポイント:

「確率 = (その事象が起こる場合の数) ÷ (起こりうる全ての場合の数)」が基本です。

・起こりうる全ての場合の数:大サイコロ6通り × 小サイコロ6通り = 36通り

・和が5になる場合の数:(大, 小)の組み合わせで (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1) の4通り

よって、確率は 4/36 = 1/9 となります。場合の数を正確に数え上げることが重要です。

英語(オプション)の出題範囲

英語検査は、外資系企業や海外事業に力を入れている企業などで課されることが多いオプション検査です。難易度は中学〜高校レベルが中心ですが、ビジネスシーンで使われる単語も含まれます。

出題範囲は、同意語・反意語、語句の用法、空欄補充、長文読解など、言語分野の英語バージョンといった内容です。基本的な英単語力と文法力が土台となります。TOEICの学習経験がある人は、Part 5(短文穴埋め)やPart 7(長文読解)の対策が役立ちます。

構造的把握能力(オプション)の出題範囲

こちらもオプション検査で、コンサルティングファームなどで導入されることがあります。物事の背後にある関係性や構造を素早く見抜く、地頭の良さが試される検査です。

出題形式は独特で、複数の短い文章群を読み、それらを論理的な構造が似ているグループに分けるといった問題が出されます。例えば、「原因→結果」の構造を持つ文章グループと、「全体→部分」の構造を持つ文章グループに分類するなどです。これは知識で解くというより、思考力のトレーニングが必要です。専用の問題集で問題形式に慣れておくことが最も効果的な対策となります。

SPI性格検査の内容と対策のポイント

SPIにおいて、能力検査と同じくらい、あるいはそれ以上に重要視されるのが「性格検査」です。多くの就活生が「正直に答えればいいだけ」と考えがちですが、企業がどのような視点で評価しているのかを理解し、準備しておくことで、より自分にマッチした企業との出会いに繋がります。

性格検査で企業が見ていること

性格検査には、能力検査のような明確な「正解」はありません。しかし、企業側には明確な「評価の視点」が存在します。企業は、応募者の回答から浮かび上がるパーソナリティが、自社の求める人材像とどれだけ一致しているかを見ています。具体的には、以下のような点に注目しています。

- 職務適性: 応募者の性格特性が、配属を想定している職種の特性と合っているか。例えば、営業職であれば、目標達成意欲や対人影響力、ストレス耐性などが重視されます。一方、研究開発職であれば、緻密性や粘り強さ、探求心などが求められるでしょう。個人の能力が高くても、職務内容と性格がミスマッチだと、本人も組織も不幸になってしまいます。

- 組織風土とのマッチング: 応募者の価値観や行動スタイルが、企業の文化(社風)に馴染めるか。例えば、チームワークを重んじる企業に、個人での成果を追求するタイプの人が入ると、周囲との協調が難しくなるかもしれません。逆に、トップダウンの組織に、自律的に動きたいタイプの人が入ると、窮屈に感じてしまうでしょう。企業は、組織全体のパフォーマンスを最大化するために、カルチャーフィットを非常に重視します。

- ポテンシャルと将来性: 現時点での能力だけでなく、将来的に成長し、活躍してくれる可能性(ポテンシャル)も見ています。例えば、新しいことへの好奇心や学習意欲、リーダーシップを発揮しようとする意欲など、今後の成長に繋がる要素を評価します。

- 信頼性: 回答に一貫性があるか、自分を偽っていないかもチェックされています。自分を過度によく見せようとすると、回答に矛盾が生じ、かえって「信頼できない人物」というマイナスの評価を受けてしまう可能性があります。

これらの要素を総合的に判断し、企業は「この応募者は、うちの会社でいきいきと働いてくれるだろうか?」という問いに対する答えを探しているのです。

正直に回答することが重要

性格検査対策として最も重要な心構えは、「嘘をつかず、正直に回答すること」です。企業の求める人物像に合わせようと、自分を偽って回答することには、大きなデメリットが伴います。

- 回答の矛盾を見抜く仕組みがある

SPIの性格検査には、回答の信頼性を測定するための仕組みが組み込まれています。例えば、似たような内容の質問が、表現を変えて何度も出てきます。もし応募者が「協調性が高い」という人物像を演じようとして、「チームで協力するのが好きだ」と答えた一方で、別の箇所で「一人で黙々と作業する方が効率的だ」といった趣旨の回答をしてしまうと、そこに矛盾が生じます。このような一貫性のない回答はシステム的に検出され、「虚偽の回答をしている可能性が高い」と判断されてしまいます。 誠実さを疑われることは、能力の高さ云々以前の、致命的なマイナス評価に繋がります。 - 入社後のミスマッチは双方にとって不幸

仮に偽りの回答で首尾よく内定を得られたとしても、その先には困難が待ち受けています。本来の自分とは異なる環境や仕事内容に適応し続けることは、非常に大きなストレスとなります。結果として、パフォーマンスが上がらず、早期離職に至ってしまうケースも少なくありません。これは、時間と労力をかけて採用した企業にとっても、キャリアの貴重な時間を無駄にしてしまった応募者にとっても、大きな損失です。性格検査は、企業が応募者を選ぶだけでなく、応募者自身が「この会社は自分に合っているか」を見極めるためのツールでもあるのです。

正直に回答することで、自分のありのままの姿を企業に伝えることができます。もしそれで不採用になったとしても、それは「その企業とは縁がなかった」ということであり、自分に合わない環境で苦労することを未然に防げたと前向きに捉えるべきです。

対策は自己分析から始める

「正直に答えればいいなら、対策は不要?」と思うかもしれませんが、それは違います。性格検査で推奨される「対策」とは、嘘をつく練習ではなく、「自分自身を深く理解し、一貫性のある回答をするための準備」です。そのために不可欠なのが「自己分析」です。

ステップ1:徹底的な自己分析

まずは、これまでの人生を振り返り、自分という人間を客観的に見つめ直すことから始めましょう。

- 過去の経験の棚卸し: アルバイト、サークル、ゼミ、部活動などで、どのような経験をしてきたか。その中で、「やりがいを感じた瞬間」「楽しかったこと」「苦労したこと」「乗り越えた壁」などを具体的に書き出してみましょう。

- 強みと弱みの言語化: 「なぜやりがいを感じたのか?」「なぜ苦労したのか?」を深掘りすることで、自分の強み(得意なこと)や弱み(苦手なこと)が見えてきます。「リーダーシップを発揮した」「粘り強く取り組んだ」「データを分析して課題を解決した」など、具体的なエピソードとともに言語化します。

- 価値観の明確化: 自分が仕事や人生において何を大切にしたいのか(成長、安定、社会貢献、チームワークなど)を明確にします。

ステップ2:企業研究とのすり合わせ

自己分析で明らかになった自分の特性と、応募する企業が求める人物像や企業理念を照らし合わせます。企業のウェブサイトの採用ページや社員インタビューなどを読み込み、どのような人材が活躍しているのか、どのような価値観を大切にしているのかを理解します。

ここで重要なのは、自分の特性と企業の求める人物像の「共通点」を見つけ出すことです。この共通点が、面接でアピールすべきあなたの強みであり、性格検査で一貫して示すべきあなたの姿となります。

ステップ3:模擬テストでの実践

参考書やアプリについている性格検査の模擬テストを受けてみましょう。これにより、どのような質問がされるのか、どのくらいのペースで回答すればよいのかを体感できます。また、自己分析で考えた「自分の軸」に沿って、一貫性のある回答ができるかをシミュレーションする良い機会にもなります。回答結果を見て、自分が他者からどのように見える可能性があるのかを客観的に知ることも、有益な準備となります。

このプロセスを通じて、自分の中にしっかりとした「回答の軸」を確立することが、性格検査における最良の対策と言えるでしょう。

SPI対策を始める前に知っておきたいこと

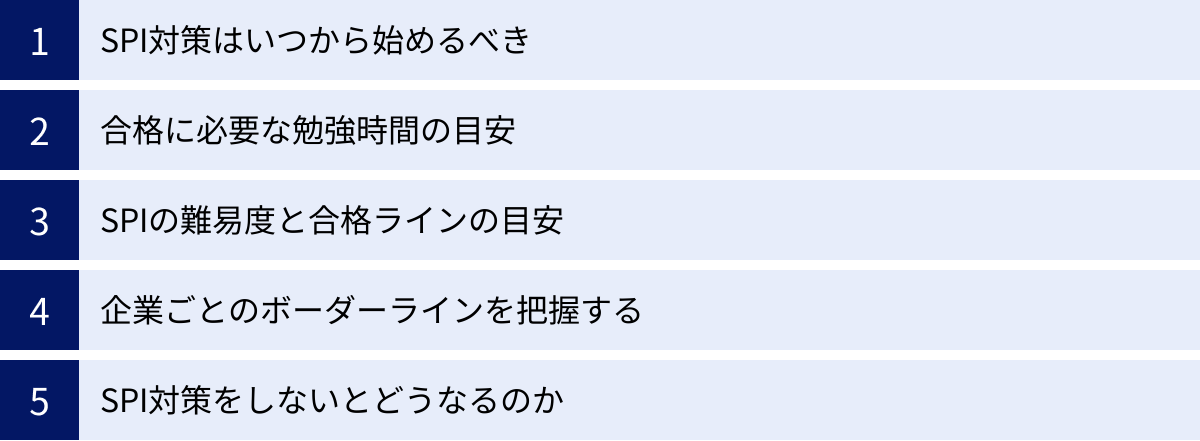

SPI対策を闇雲に始める前に、いくつかの重要なポイントを押さえておくことで、より効率的かつ効果的に学習を進めることができます。ここでは、対策を始める時期、必要な勉強時間、難易度や合格ラインの目安など、多くの就活生が抱く疑問について解説します。

SPI対策はいつから始めるべき?

「SPI対策はいつから?」という問いに対する最も一般的な答えは、「大学3年生の12月頃、またはインターンシップの選考が本格化する3ヶ月前」です。多くの企業で、大学3年生の3月から会社説明会やエントリーシートの受付が始まり、それに伴いSPIの受検もスタートするため、逆算するとこの時期が一つの目安となります。

しかし、これはあくまで一般的な目安であり、最適な開始時期は個人の状況によって異なります。

- 文系学生や数学に苦手意識がある場合:

非言語分野では、中学レベルの数学知識(割合、速度算、確率など)が求められます。数学から長年離れている文系学生や、もともと苦手意識がある人は、基礎の復習に時間がかかる可能性があります。このような場合は、大学3年性の夏休みなど、もう少し早い時期から少しずつ非言語分野の対策を始めることをお勧めします。焦らずに基礎を固める時間が、後の応用力に繋がります。 - 部活動や研究で多忙な場合:

就職活動が本格化する時期に、部活動の大会や卒業研究の追い込みが重なる人も多いでしょう。多忙な中でSPI対策の時間を確保するのは大変です。早めに学習計画を立て、大学3年生の春や夏から、通学時間などのスキマ時間を活用してコツコツと勉強を進めておくと、直前期の負担を大幅に軽減できます。

結論として、SPI対策は「早すぎる」ということはありません。 早く始めれば始めるほど、自分のペースでじっくりと苦手分野を克服でき、心にも余裕が生まれます。思い立ったが吉日、少しでも時間のあるうちから参考書を開いてみることが、成功への第一歩です。

合格に必要な勉強時間の目安

合格に必要な勉強時間も、個人の元々の学力や目標とするスコアによって大きく変動するため、一概に「〇〇時間やれば大丈夫」と断言することはできません。

しかし、一般的な目安としては、合計で30時間から50時間程度と言われています。これは、1日に1〜2時間程度の勉強を1ヶ月続けた場合に相当する時間です。

- 基礎学力に自信がある人: 20〜30時間程度。問題形式に慣れ、時間配分をマスターすることに重点を置いた学習で対応できる可能性があります。

- 平均的な学力の人: 30〜50時間程度。苦手分野の洗い出しと克服に時間をかけ、一通りの出題範囲を網羅するのに必要な時間の目安です。

- 基礎から復習が必要な人: 50時間以上。特に非言語分野で忘れている公式が多い場合などは、基礎固めから始めるため、より多くの時間を見積もっておくと安心です。

重要なのは、合計時間よりも「どのように時間を使うか」です。だらだらと長時間勉強するのではなく、「今日は仕事算をマスターする」「1時間で問題集を20問解く」といったように、具体的な目標を設定して集中して取り組むことが、学習効果を高める上で重要です。

SPIの難易度と合格ラインの目安

SPIの難易度について、多くの就活生は「難しい」というイメージを持っているかもしれません。しかし、問題一つひとつの難易度は、実はそれほど高くありません。出題される問題の多くは、中学校から高校1年生レベルの基礎的な知識で解けるものです。

では、なぜ多くの人がSPIを難しいと感じるのでしょうか。その最大の理由は、「制限時間の短さ」にあります。1問あたりにかけられる時間は1〜2分程度と非常に短く、じっくり考えている余裕はありません。知識があるだけでは不十分で、身につけた知識を瞬時に引き出し、素早く正確に処理するスピードが求められます。この「時間的プレッシャー」こそが、SPIの難易度を高く感じさせる要因なのです。

合格ライン(ボーダーライン)については、企業によって様々であり、公表されることもないため、正確な数字を知ることはできません。しかし、一般的には正答率6割〜7割程度が、多くの企業で足切りを回避するための最低ラインと言われています。

ただし、これはあくまで目安です。

- 人気企業・難関企業: 外資系コンサルティングファーム、総合商社、大手広告代理店、金融機関など、応募が殺到する人気企業では、8割以上の高い正答率が求められることも珍しくありません。

- 一般的な企業: メーカーやサービス業などでは、6割程度の正答率でも通過できる場合があります。

性格検査の結果も加味して総合的に判断されるため、能力検査のスコアが全てではありませんが、一つの目標として「まずは7割の正答率を目指す」という意識で対策を進めるとよいでしょう。

企業ごとのボーダーラインを把握する

全ての企業で満点を狙う必要はありません。自分の志望する企業や業界が、どの程度のSPIスコアを求めているのかをある程度把握しておくことは、効率的な対策計画を立てる上で非常に有効です。

ボーダーラインを推測するための方法はいくつかあります。

- 就職四季報などの書籍を活用する: 『就職四季報』(東洋経済新報社)には、各企業の採用実績校や選考プロセスに関する情報が掲載されています。採用実績校のレベルが高い企業は、SPIのボーダーラインも高い傾向にあると推測できます。

- 就活サイトや口コミサイトを参考にする: 就活情報サイトやSNSには、先輩たちの選考体験記が数多く投稿されています。「この企業はSPIの比重が高い」「〇割くらいで通過した感覚」といった口コミは、参考情報の一つになります。ただし、あくまで個人の感想であり、信憑性は100%ではない点に注意が必要です。

- 大学のキャリアセンターやOB/OGに相談する: 最も信頼性が高い情報源の一つです。大学のキャリアセンターには、過去の卒業生の就職活動データが蓄積されていることがあります。また、志望企業で働くOB/OGに直接話を聞く機会があれば、「選考で筆記試験はどの程度重視されましたか?」といった質問をしてみるのも良いでしょう。

これらの情報を総合的に判断し、「第一志望のA社はボーダーが高そうだから、非言語を徹底的に強化しよう」「B社は人物重視らしいから、性格検査の自己分析に時間をかけよう」といったように、志望度や企業の傾向に合わせて対策の優先順位をつけることが、賢い就職活動の進め方です。

SPI対策をしないとどうなるのか

「面接には自信があるから、SPI対策はそこそこでいいや」と考えている人もいるかもしれません。しかし、それは非常に危険な考え方です。SPI対策を怠ると、以下のような深刻な事態を招く可能性があります。

- 面接にすらたどり着けない(足切り): 多くの企業にとって、SPIは面接に進む応募者を絞り込むための「フィルター」の役割を果たしています。どんなに素晴らしい自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)を用意していても、SPIのスコアが企業の設けた基準に達していなければ、その中身を見てもらうことなく不採用となってしまいます。これが、いわゆる「SPI切り」です。

- 志望企業への挑戦権を失う: 対策不足でSPIに落ちるということは、その企業との接点を失うことを意味します。自分の能力や情熱をアピールする機会そのものが与えられないのです。特に、第一志望の企業でこのような結果になれば、後悔してもしきれないでしょう。

- 本来の実力を発揮できない: SPIは問題形式や時間配分に独特のクセがあります。対策をしていなければ、たとえ解けるはずの問題であっても、形式に戸惑ったり、時間を使いすぎたりして、実力を全く発揮できずに終わってしまいます。これは非常にもったいないことです。

- 就職活動全体のモチベーション低下: 選考の初期段階であるSPIで落ち続けると、「自分はダメな人間なのではないか」と自信を失い、就職活動全体のモチベーションが低下してしまう恐れがあります。

SPI対策は、いわば「面接という土俵に上がるための入場券」です。しっかりと対策を行うことは、単にテストの点数を上げるだけでなく、自信を持って就職活動を進め、自分の可能性を最大限に広げるための必要不可欠な投資なのです。

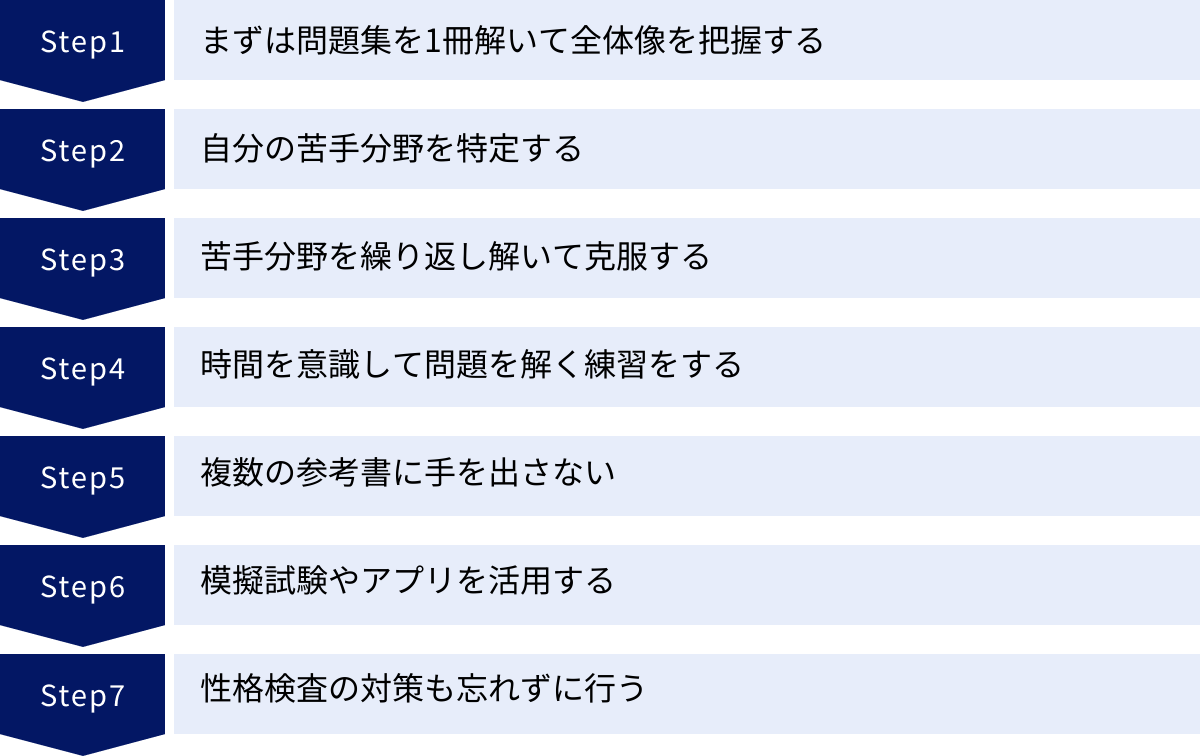

【7ステップ】SPIの効果的な勉強法

SPI対策を成功させるためには、がむしゃらに問題を解くだけでなく、戦略的に学習を進めることが重要です。ここでは、誰でも実践できる効果的な勉強法を7つのステップに分けて具体的に解説します。このステップに沿って進めることで、着実に実力を向上させることができるでしょう。

① まずは問題集を1冊解いて全体像を把握する

SPI対策の第一歩は、「敵を知ること」です。いきなり苦手分野の克服から始めようとすると、全体像が見えず、モチベーションが維持しにくくなります。まずは、市販の総合的な問題集を1冊用意し、時間を計らずに最初から最後まで一通り解いてみましょう。

このステップの目的は、高得点を取ることではありません。

- どのような問題形式があるのか(出題範囲の確認)

- どのくらいの難易度なのか(レベル感の把握)

- どの分野に時間がかかり、どの分野はスムーズに解けるのか(現状の実力把握)

これらを体感的に理解することが重要です。この段階では、解けない問題があっても全く気にする必要はありません。解説を読んで「なるほど、こういう問題が出るのか」と確認する程度で十分です。まずはSPIというテストの全体像を掴み、今後の学習計画を立てるための土台を作りましょう。

② 自分の苦手分野を特定する

ステップ①で一通り問題を解いたら、自己採点を行います。そして、その結果を冷静に分析し、自分の「得意分野」と「苦手分野」を客観的に特定します。

分析の際は、単に正解・不正解だけでなく、以下の点にも注目しましょう。

- 正答率が低い分野: 明確な苦手分野です。

- 正解はしたが、解くのに非常に時間がかかった分野: 時間内に解くスキルが不足しています。

- 勘で当たった問題: 実質的には理解できていない可能性があります。

例えば、「非言語分野は全体的に点数が低いが、特に『仕事算』と『推論』はほとんど解けなかった」「言語分野の『長文読解』は時間が足りなくなった」というように、具体的に分野を絞り込んで課題を明確にすることが、効率的な学習の鍵となります。この「課題の見える化」が、次のステップに繋がります。

③ 苦手分野を繰り返し解いて克服する

自分の弱点が明確になったら、次はその苦手分野を集中的に攻略するフェーズに入ります。問題集の該当する章を、解けるようになるまで何度も繰り返し解きましょう。

ここで重要なのは、「なぜ間違えたのか」を徹底的に分析することです。

- 公式を覚えていなかったのか? → まずは公式を暗記する。

- 問題文の読み間違えか? → 条件を整理する習慣をつける。

- 計算ミスか? → 途中式を丁寧に書く練習をする。

- 解法パターンを知らなかったのか? → 解説を熟読し、解き方のプロセスを完全に理解する。

解説を読んで「わかったつもり」になるのが最も危険です。必ず、解説を見ずに自分の力で正解を導き出せるようになるまで、同じ問題を何度も解き直しましょう。 一般的に、一つの問題を完璧にマスターするには、最低でも3回は繰り返す必要があると言われています。この地道な反復練習が、確固たる実力を築き上げます。

④ 時間を意識して問題を解く練習をする

苦手分野がある程度克服でき、基本的な解法が身についたら、次のステップは「スピード」を意識したトレーニングです。SPIは時間との戦いであり、時間内に問題を処理する能力が直接スコアに影響します。

- 1問あたりの目標時間を設定する: 非言語であれば1問1分半、言語であれば30秒など、問題の種類に応じて自分なりの目標時間を設定します。

- ストップウォッチを活用する: スマートフォンのストップウォッチ機能などを使い、1問ずつ時間を計りながら解く練習をします。常に時間を意識することで、本番のプレッシャーに慣れることができます。

- 時間内に解けなければ次に進む: 最初は時間内に解けない問題も多いでしょう。しかし、本番では1問に固執するのは禁物です。設定した時間を超えたら、潔く次の問題に進む練習も必要です。

この練習を繰り返すことで、体が時間感覚を覚え、問題を解くリズムが身についてきます。知識を「使えるスキル」へと昇華させる重要なステップです。

⑤ 複数の参考書に手を出さない

「情報が多い方が安心する」という気持ちから、何冊も参考書を買ってしまう人がいますが、これは非効率的な学習法に繋がる可能性が高いです。SPI対策の基本は、「1冊の参考書を完璧に仕上げること」です。

複数の参考書に手を出すことのデメリットは以下の通りです。

- 知識が定着しにくい: それぞれの参考書で解説の仕方や構成が異なるため、知識が断片的になりがちです。

- 全てが中途半端になる: 複数の本を並行して進めようとすると、結局どの本も最後まで終わらず、達成感を得られないまま挫折してしまうリスクが高まります。

- 復習がしにくい: 「あの問題はどの本に載っていたかな?」と探す手間がかかり、効率的な復習ができません。

自分に合った総合問題集を1冊選び、それを最低でも3周することを目標にしましょう。1周目で全体像を把握し、2周目で苦手分野を潰し、3周目でスピードと正確性を高める。このように1冊を使い込むことで、知識は深く定着し、本物の実力となります。

⑥ 模擬試験やアプリを活用する

参考書での学習と並行して、模擬試験やスマートフォンのアプリを有効活用することで、学習効果をさらに高めることができます。

- 模擬試験:

Web上で受けられる模擬試験は、本番さながらの環境で自分の実力を試す絶好の機会です。特に、テストセンターやWebテスティング形式の模試は、パソコンの画面での出題や操作に慣れる上で非常に重要です。時間配分のシミュレーションや、現時点での全国的な立ち位置(偏差値など)を知ることもできます。就職活動が本格化する前に、一度は受けておくことを強くお勧めします。 - アプリ:

SPI対策アプリは、通学中の電車や授業の合間、就寝前のちょっとした時間など、スキマ時間を有効活用するのに最適なツールです。一問一答形式で手軽に問題に触れることができるため、学習を習慣化しやすくなります。ゲーム感覚で取り組めるものも多く、苦手分野の問題だけを繰り返し解く機能などもあり、参考書での学習を補完する強力な味方となります。

⑦ 性格検査の対策も忘れずに行う

能力検査の対策に集中するあまり、性格検査の準備を怠ってしまう人が少なくありません。しかし、前述の通り、企業は性格検査の結果を非常に重視しています。

能力検査の勉強の合間に、必ず性格検査の対策にも時間を割きましょう。

- 自己分析を深める: エントリーシート作成と並行して、自分の強み・弱み、価値観を言語化する作業を進めます。

- 企業研究を行う: 志望する企業がどのような人物を求めているのかを理解します。

- 回答の一貫性を意識する: 自己分析と企業研究を踏まえ、自分という人物をどのような軸でアピールするのかを考え、回答にブレが生じないように準備します。

- 模擬テストを受ける: 参考書やアプリの模擬テストで、質問形式に慣れておきましょう。

能力検査で高得点を取っても、性格検査でミスマッチと判断されれば元も子もありません。 バランスの取れた対策を心がけることが、内定への最短距離です。

【厳選】SPI対策におすすめの参考書3選

SPI対策を始めるにあたり、最初の関門となるのが「どの参考書を選べばいいか」という問題です。書店には数多くのSPI関連書籍が並んでおり、迷ってしまう方も多いでしょう。ここでは、多くの就活生から支持され、実績のある定番の参考書を3冊厳選して紹介します。自分のレベルや目的に合わせて、最適な一冊を見つける参考にしてください。

① これが本当のSPI3だ! 【2026年度版】 (講談社)

- 通称: 青本

- 特徴: SPIを開発・提供しているリクルートマネジメントソリューションズの子会社、リクルートキャリア(現・リクルート)の元社員が執筆・監修しており、最も本番の試験に近い内容と評されています。問題の質や出題形式の再現性が非常に高く、多くの就活生が「最初の1冊」として手に取る定番中の定番です。解説が非常に丁寧で、単に答えを教えるだけでなく、「なぜその解法に至るのか」という思考プロセスまで詳しく説明されているため、初学者でも理解しやすいのが大きな魅力です。

- こんな人におすすめ:

- SPI対策を何から始めていいか分からない初心者

- 解法の丸暗記ではなく、根本からしっかりと理解したい人

- 本番に最も近い形式で演習したい人

この1冊を完璧にマスターすれば、SPIの基礎は十分に固まります。まずは「青本」をじっくりと解き進め、SPIの全体像と基本的な解法を身につけるのが王道の学習法と言えるでしょう。(参照:講談社BOOK倶楽部)

② 史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集 (ナツメ社)

- 通称: –

- 特徴: 圧倒的な問題量が最大の特徴です。様々なパターンの問題を数多くこなしたい、実践的な演習を積みたいというニーズに応える1冊です。難易度もやや高めに設定されており、応用力が問われる問題も豊富に収録されています。解説もシンプルで分かりやすく、効率的に問題演習を進めることができます。テストセンター、ペーパー、WEBテスティングの主要3形式すべてに対応している点も強みです。

- こんな人におすすめ:

- 基本的な知識は身についており、さらに多くの問題で実力を試したい中〜上級者

- 難関企業を目指しており、高得点を狙いたい人

- とにかく量をこなして、問題のパターンに慣れたい人

「青本」で基礎を固めた後、2冊目の演習用としてこの問題集に取り組むことで、より盤石な実力を身につけることができます。

③ 7日でできる! SPI【頻出】問題集 (高橋書店)

- 通称: –

- 特徴: 「7日間で対策を完成させる」というコンセプトの通り、短期間で効率よく学習できるように設計されています。 SPIの中でも特に頻繁に出題される「頻出問題」に的を絞って構成されているため、無駄なく要点を押さえることが可能です。各日に学習するテーマが決められており、計画的に進めやすいのもポイントです。ハンディサイズで持ち運びやすく、スキマ時間での学習にも適しています。

- こんな人におすすめ:

- SPI対策を始めるのが遅くなってしまった人

- 部活動や研究で忙しく、まとまった勉強時間が取れない人

- 試験直前に、重要ポイントだけを素早くおさらいしたい人

この1冊だけで難関企業を目指すのは難しいかもしれませんが、最低限のボーダーラインをクリアするため、あるいは他の参考書と併用して頻出分野を強化するためには非常に有効なツールです。

これらの参考書は、あくまで代表的なものです。実際に書店で手に取り、レイアウトの見やすさや解説の分かりやすさなど、自分にとって「続けられそう」と感じるものを選ぶことが最も重要です。大切なのは、選んだ1冊を信じて、最後までやり抜くことです。

スキマ時間で効率アップ!SPI対策におすすめのアプリ3選

忙しい就活生にとって、通学中の電車や講義の合間などの「スキマ時間」は、ライバルと差をつけるための貴重な学習時間です。スマートフォンアプリを活用すれば、重い参考書を持ち歩かなくても、いつでもどこでも手軽にSPI対策ができます。ここでは、多くの就活生に利用されている、評価の高いSPI対策アプリを3つ紹介します。

① SPI言語・非言語 一問一答 【2026年度版】

- 提供元: Recruit Co.,Ltd.

- 特徴: SPIの開発元であるリクルートが提供する公式アプリ(※リクルートキャリアが提供)という安心感が最大の魅力です。一問一答形式でサクサクと問題を解き進めることができ、ゲーム感覚で学習を継続しやすいように工夫されています。間違えた問題や苦手な分野を自動で記録し、繰り返し出題してくれる「苦手克服モード」が非常に優秀です。解説も丁寧で、アプリでありながら学習ツールとしての完成度が高いのが特徴です。

- こんな使い方におすすめ:

- 毎日の通学時間を利用して、学習を習慣化したい。

- 参考書で特定した苦手分野を、集中的に反復練習したい。

- 公式アプリで、本番に近い問題の雰囲気を掴みたい。

(参照: App Store, Google Play)

② SPI対策問題集 -適性検査SPI2,SPI3対応-

- 提供元: uppon

- 特徴: App StoreやGoogle Playで長年にわたり高い評価を得ている、定番のSPI対策アプリです。 収録されている問題数が非常に豊富で、言語・非言語の幅広い分野を網羅しています。ユーザーインターフェースがシンプルで直感的に操作しやすく、ストレスなく学習に集中できます。詳細な解説はもちろんのこと、ユーザー全体の正答率が表示される機能もあり、自分のレベルを客観的に把握しながら学習を進められる点も人気です。

- こんな使い方におすすめ:

- 参考書だけでは問題数が足りないと感じる時に、演習量を補いたい。

- 他の就活生と比べて、自分がどのくらいの実力なのかを知りたい。

- オフラインでも利用できる機能を活用し、通信環境を気にせず学習したい。

(参照: App Store, Google Play)

③ Study Pro

- 提供元: Yuta Ashibe

- 特徴: このアプリの最大の特徴は、SPIだけでなく、玉手箱やGAB、TG-WEBといった他の主要なWebテストにも対応している点です。 複数の適性検査対策をこの一つのアプリで完結できるため、様々な業界・企業を併願する就活生にとっては非常にコストパフォーマンスが高いツールと言えます。問題ごとに学習状況(未着手、学習中、完了)を管理できる機能や、学習時間を記録するタイマー機能など、自己管理をサポートする機能も充実しています。

- こんな使い方におすすめ:

- SPI以外の適性検査も受検する可能性がある。

- 複数のテスト対策を、一つのアプリで効率的に管理したい。

- 学習の進捗状況を可視化して、モチベーションを維持したい。

(参照: App Store, Google Play)

これらのアプリは、あくまで参考書を中心とした学習を「補完」するツールとして活用するのが最も効果的です。インプットは参考書でじっくりと、アウトプットや反復練習はアプリで手軽に、という使い分けをすることで、学習効率を最大化させましょう。

SPI受検当日の注意点と高得点を狙うコツ

どれだけ念入りに準備をしても、受検当日に思わぬミスをしたり、実力を発揮できなかったりしては意味がありません。ここでは、受検形式ごとの持ち物や服装から、本番で1点でも多くスコアを稼ぐための実践的なコツまで、当日に役立つ情報をまとめました。

受検形式ごとの持ち物と服装

受検形式によって、必要な持ち物や推奨される服装が異なります。直前に慌てないよう、事前にしっかりと確認しておきましょう。

| 形式 | 持ち物(必須) | あると便利なもの | 服装 |

|---|---|---|---|

| テストセンター | ・印刷した受検票 ・顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) |

– (筆記用具・メモ用紙は会場で貸与) | 私服でOK。 体温調節しやすい、リラックスできる服装がおすすめ。 |

| Webテスティング | ・パソコン ・安定したインターネット環境 |

・手元の電卓(物理的なもの) ・筆記用具、計算用のメモ用紙 |

自宅なので自由。 |

| ペーパーテスティング | ・企業の指定する筆記用具(HBの鉛筆やシャープペンシル、消しゴムなど) ・腕時計(スマートウォッチ不可) |

– | 企業の指示に従う。 指定がなければスーツが無難。 |

| インハウスCBT | ・企業から指示された持ち物(身分証明書など) | – | 企業の指示に従う。 面接と同日ならスーツが基本。 |

特にテストセンターでは、身分証明書を忘れると受検できないという致命的な事態になります。家を出る前に必ず確認しましょう。また、どの形式でも腕時計(計算機能や通信機能のないアナログなもの)は時間管理の必需品です。Webテスティング以外では、スマートフォンの使用は認められていないため、必ず用意しておきましょう。

時間配分を意識する

SPIは、知識力と同時に「情報処理能力」を測るテストです。つまり、時間内にどれだけ多くの問題を正確に解けるかが勝負の分かれ目となります。

- テストセンター / Webテスティングの場合:

これらの形式では、1問ごとに制限時間が設けられています。画面上に表示されるタイマーが、刻一刻とプレッシャーをかけてきます。重要なのは、完璧を目指さないことです。少し考えて分からない問題に遭遇したら、深追いせずに適当な選択肢を選んで(無回答よりは良い)、すぐに次の問題へ進む決断力が必要です。1問に固執して時間を失うことが、最も避けるべき事態です。 - ペーパーテスティングの場合:

こちらは科目全体で制限時間が設定されているため、自分で時間配分をコントロールできます。この自由度を最大限に活かしましょう。試験が始まったら、まず問題全体をざっと見渡し、解けそうな問題と時間がかかりそうな問題を見極めます。 そして、計算が簡単な問題や、得意な分野の問題から手をつけて、確実に得点を積み上げていくのが賢い戦略です。難しい問題は後回しにし、残った時間でじっくり取り組むようにしましょう。

わからない問題は飛ばす勇気も必要

特に、正答率によって問題の難易度が変わるとされるテストセンター形式では、「わからない問題は潔く飛ばす」という勇気が高得点に繋がることがあります。

SPIでは、誤謬率(ごびゅうりつ:回答した問題のうち、間違えた問題の割合)も評価指標の一つになっているという説があります(※公式な発表ではありません)。つまり、適当に答えて間違いを増やすよりも、自信のない問題は潔く次の問題に進んだ方が、評価上有利に働く可能性があるということです。

もちろん、時間が余れば後で戻って考えたいところですが、テストセンターやWebテスティングでは後戻りはできません。そのため、「この問題は自分の知識ではすぐには解けない」と判断したら、瞬時に見切りをつけて、解ける可能性が高い他の問題に時間を割くという戦略的な判断が求められます。

この「捨てる勇気」は、練習段階から意識しておくことが大切です。模擬試験などを通じて、「どのくらいの時間考えて分からなければ次へ行くか」という自分なりのルールを決めておくと、本番でも冷静に対処できるようになります。

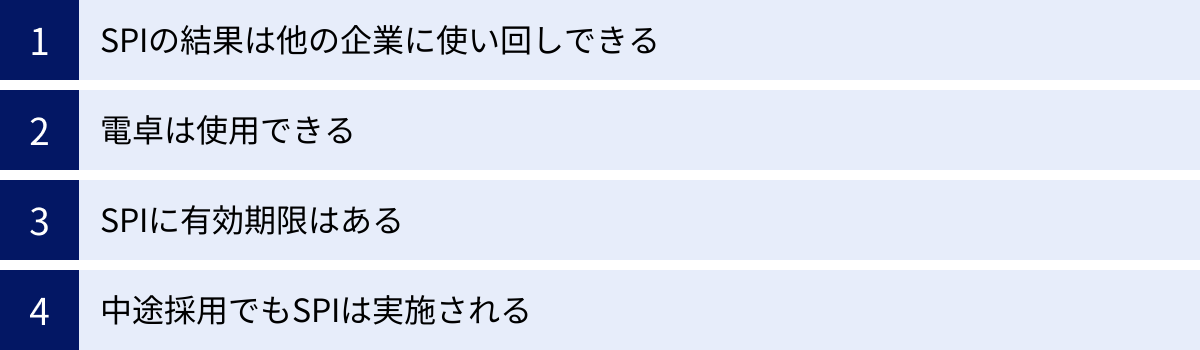

SPIに関するよくある質問

ここでは、多くの就活生が抱くSPIに関する素朴な疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

SPIの結果は他の企業に使い回しできる?

A. テストセンター形式で受検した場合に限り、結果を使い回すことが可能です。

テストセンターで受検すると、その結果は受検日から1年間有効となります。期間内であれば、別の企業の選考を受ける際に、前回の結果を送信するか、新たに受検し直すかを選択できます。自分の最高得点の結果を提出できるため、就活生にとっては大きなメリットです。

ただし、以下の点に注意が必要です。

- Webテスティング、ペーパーテスティング、インハウスCBTの結果は、その企業限り有効であり、他の企業に使い回すことはできません。

- 企業によっては、「直近3ヶ月以内の結果のみ有効」といった独自のルールを設けている場合もあります。必ず企業の案内を確認しましょう。

電卓は使用できる?

A. Webテスティング形式でのみ、手元の電卓の使用が認められています。

それぞれの形式での電卓の使用可否は以下の通りです。

- テストセンター: 使用不可。会場で貸与されるメモ用紙と筆記用具で計算します。

- Webテスティング: 使用可能。ただし、PCの電卓アプリではなく、手元に用意した物理的な電卓に限られます。

- ペーパーテスティング: 使用不可。筆算での計算となります。

- インハウスCBT: 使用不可。テストセンターと同様です。

Webテスティングを受検する際は、普段から使い慣れた電卓を用意しておくと、計算ミスを減らし、時間を短縮できます。一方で、他の形式を受検する可能性も考え、電卓に頼らない筆算の練習も必ず行っておきましょう。

SPIに有効期限はある?

A. テストセンターで受検した結果の有効期限は、受検日から1年間です。

この1年という有効期間内であれば、前述の通り、結果を複数の企業に送信(使い回し)することが可能です。例えば、大学3年生の冬に受けたSPIの結果を、大学4年生の秋の選考で使うこともできます。

ただし、性格検査の結果は、受検時の心理状態や自己分析の深さによって変化することもあります。長期間にわたって同じ結果を使い続けることに不安がある場合や、より良いスコアを目指したい場合は、再度受検することも検討しましょう。

中途採用でもSPIは実施される?

A. はい、中途採用(キャリア採用)でもSPIが実施されるケースは非常に多いです。

新卒採用ほど必須ではありませんが、多くの企業が中途採用の選考プロセスにもSPIを取り入れています。特に、以下のようなケースで実施される傾向があります。

- ポテンシャル採用: 職務経験よりも、応募者の基礎能力や伸びしろを重視する場合。

- 未経験職種への応募: これまでの経験とは異なる分野への挑戦で、職務適性を見る必要がある場合。

- 応募者が多い人気企業: 候補者を客観的な基準で絞り込む必要がある場合。

中途採用のSPIでは、新卒と同様の基礎能力に加え、社会人としてのストレス耐性や組織への適応力といった側面がより重視されることがあります。出題内容は新卒向けと大きく変わりませんが、求められるスコアの基準や評価の観点が異なる場合があることを認識しておくと良いでしょう。

まとめ

本記事では、SPIの基礎知識から具体的な対策方法、さらには当日の注意点まで、就職活動を成功に導くためのSPI完全攻略ガイドをお届けしました。

改めて、重要なポイントを振り返りましょう。

- SPIは単なる学力テストではない: 企業が応募者の基礎能力と人柄(ポテンシャル、組織との相性)を客観的に評価するための重要なツールです。

- 対策の鍵は3つ: ①早期からの計画的な準備、②自分の苦手分野を特定し、集中的に克服すること、そして③本番を想定した時間配分の習得が、能力検査で高得点を取るための王道です。

- 性格検査も合否を分ける: 能力検査の対策に偏らず、自己分析を通じて自分自身を深く理解し、一貫性のある回答をする準備が不可欠です。正直な回答が、結果的に自分にマッチした企業との出会いに繋がります。

- ツールを賢く活用する: 自分に合った参考書を1冊決めて徹底的にやり込むことを基本とし、スキマ時間にはアプリを活用するなど、効率的な学習法を取り入れましょう。

SPIは、多くの就活生が通る最初の関門ですが、決して乗り越えられない壁ではありません。正しい知識を身につけ、適切な努力を継続すれば、必ず結果はついてきます。

この記事で紹介した情報や勉強法が、あなたのSPI対策の一助となり、自信を持って本番に臨むための力となることを心から願っています。頑張る皆さんの就職活動が、実り多きものになるよう応援しています。