企業の成長は、優秀な人材の確保にかかっているといっても過言ではありません。そして、その成否を大きく左右するのが「採用計画」です。場当たり的な採用活動では、求める人材に出会えないばかりか、多大なコストと時間を浪費してしまう可能性があります。

本記事では、企業の持続的な成長を支える採用活動の羅針盤となる「採用計画」について、その基礎知識から具体的な立て方、成功に導くためのポイントまでを網羅的に解説します。

採用計画の重要性を理解し、8つのステップに沿って計画を策定することで、採用活動の方向性が明確になり、ミスマッチの防止やコストの最適化が実現できます。採用計画書の作成に役立つテンプレートやフレームワーク、便利なツールも紹介しますので、ぜひ最後までご覧いただき、自社の採用活動を成功へと導いてください。

目次

採用計画とは

採用計画とは、企業の経営計画や事業計画を達成するために、「いつまでに」「どのような人材を」「何人」「どのようにして」採用するのかを具体的に定めた行動計画のことです。単なる採用活動のスケジュール表ではなく、企業の未来を創るための重要な戦略設計図と言えます。

多くの企業では、年度ごと、あるいは半期ごとに採用計画を策定します。この計画には、採用の目的、ターゲットとなる人物像、採用人数、選考プロセス、スケジュール、予算、そして採用チームの体制といった、採用活動に関わるあらゆる要素が詳細に盛り込まれます。

採用計画を立てる目的は、採用活動の属人化を防ぎ、組織全体で一貫した基準と目標を持って採用に取り組む体制を構築することにあります。場当たり的に「人手が足りないから採用する」という対症療法的なアプローチではなく、事業の成長を見据えて戦略的に人材を確保していくという能動的な姿勢が、採用計画の根底には流れています。

採用計画と採用戦略の違い

採用計画と似た言葉に「採用戦略」があります。この二つは密接に関連していますが、その役割は異なります。

| 項目 | 採用戦略 (Strategy) | 採用計画 (Plan) |

|---|---|---|

| 役割 | 採用活動の「目的」や「方向性」を定める | 戦略を達成するための「具体的な手順」や「行動」を定める |

| 時間軸 | 中長期的 | 短期的(年度、半期など) |

| 具体性 | 抽象的・概念的 | 具体的・定量的 |

| 例 | 「3年後までにDXを推進できるIT人材の比率を20%向上させる」 | 「今年度中に、クラウドエンジニアを5名、データサイエンティストを3名採用する」 |

採用戦略が「どの山(目標)に登るか」を決めるコンパスだとすれば、採用計画は「どのルート(手法)で、どのような装備(予算)を持って、いつまで(スケジュール)に登るか」を詳細に記した登山計画書に例えられます。優れた採用戦略があっても、それを実行するための具体的な採用計画がなければ、目標達成は困難です。

採用対象による計画の違い

採用計画は、採用する対象によってもその内容は大きく変わります。

- 新卒採用計画: ポテンシャルを重視し、育成を前提とした採用です。そのため、企業の理念や文化への共感、学習意欲、将来性といった項目が評価基準の中心になります。採用スケジュールは経団連の指針などに影響され、年単位での長期的な計画が必要です。

- 中途採用計画: 即戦力を求めることが多く、特定のスキルや経験が必須要件となります。欠員補充や新規事業立ち上げなど、目的が明確なため、採用人数や求める人物像も具体的に設定しやすいのが特徴です。採用活動は通年で行われることが多く、スピーディーな選考が求められます。

- アルバ’イト・パート採用計画: 繫忙期の人員確保や、特定の業務を担う人材の補充が目的です。勤務時間や曜日などの条件が重視され、比較的短期間での採用を目指します。

このように、採用計画は企業の羅針盤として、採用活動全体を正しい方向へと導くための不可欠なツールです。しっかりとした計画を立てることが、採用成功への第一歩となります。

採用計画の重要性

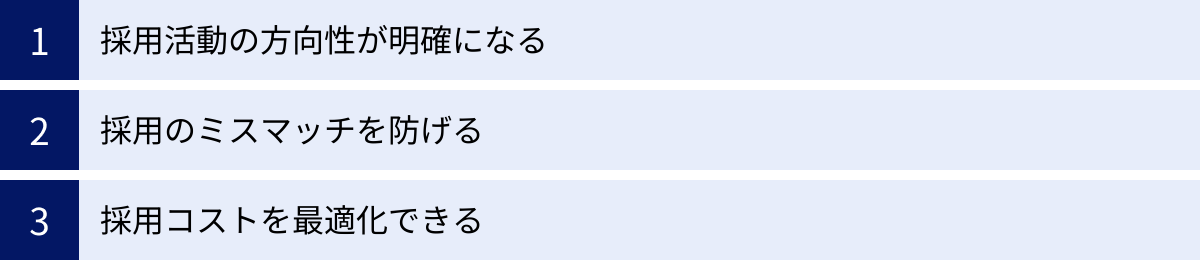

なぜ、採用計画はこれほどまでに重要なのでしょうか。計画を立てずに採用活動を行うことは、地図を持たずに航海に出るようなものです。ここでは、採用計画を立てることで得られる3つの大きなメリットについて、その重要性を深掘りしていきます。

採用活動の方向性が明確になる

採用計画を策定する最大のメリットは、採用活動における目的とゴールが明確になり、組織全体で一貫した方向性を持って取り組めるようになることです。

採用は、人事部だけで完結するものではありません。経営層、事業部長、現場のマネージャーや社員など、多くの関係者が関わります。もし、明確な採用計画がなければ、それぞれの立場や思惑によって、求める人物像や選考基準がバラバラになってしまう可能性があります。

例えば、経営層は「リーダーシップのある人材」を求め、現場は「すぐに実務をこなせる即戦力」を求め、人事部は「企業文化に合う人材」を求める、といった具合に認識がずれてしまうのです。このような状態では、面接官によって評価がぶれたり、候補者に伝えるメッセージに一貫性がなくなったりして、採用活動全体が混乱してしまいます。

採用計画は、こうした関係者間の認識のズレをなくし、「なぜ採用するのか」「どのような人材が必要なのか」という共通認識を醸成するための共通言語となります。計画書という形で明文化することで、全員が同じゴールを目指して協力する体制が整い、採用活動の精度と効率は格段に向上します。

具体例を挙げると、「新規の海外事業展開」という事業計画に基づき、「ビジネスレベルの英語力と海外でのマーケティング経験を持つ人材を2名採用する」という採用計画を立てたとします。この計画があれば、採用チームはターゲットに合ったスカウト媒体を選定でき、面接官は候補者の海外経験に関する具体的な質問を用意できます。候補者に対しても、入社後のミッションを明確に伝えられるため、魅力づけにも繋がります。

このように、採用計画は採用活動の軸となり、全てのプロセスにおいて判断の拠り所となるのです。

採用のミスマッチを防げる

採用における最大の失敗の一つが、入社後のミスマッチです。スキルや経験は十分だったはずなのに、社風に合わなかったり、任される業務内容にギャップを感じたりして、早期に離職してしまうケースは少なくありません。

ミスマッチによる早期離職は、採用にかけたコストが無駄になるだけでなく、教育コストの損失、残された社員の業務負担増加や士気の低下など、企業にとって多大なダメージをもたらします。

採用計画は、このミスマッチを未然に防ぐ上で極めて重要な役割を果たします。計画策定のプロセスにおいて、現場のニーズを徹底的にヒアリングし、求める人物像(ペルソナ)を詳細に定義するからです。

ペルソナ設定では、必要なスキルや経験といった「できること(Can)」だけでなく、価値観や志向性、行動特性といった「やりたいこと(Will)」や「人柄(Must)」まで深く掘り下げます。

- どのような価値観を持つ人に活躍してほしいか?

- チームの中でどのような役割を担ってほしいか?

- どのような働き方を望んでいるか?

- ストレスを感じるのはどのような状況か?

このように人物像を具体化することで、自社の文化や価値観にフィットする人材の解像度が高まります。そして、そのペルソナに基づいて選考基準や面接での質問項目を設計すれば、候補者の本質を多角的に見極めることができ、感覚的な判断に頼らない、客観的な評価が可能になります。

また、明確化された求める人物像は、求人票やスカウトメールの文面にも反映されます。これにより、候補者側も「この会社は自分に合っているか」を正確に判断できるようになり、双方にとって不幸なミスマッチを減らすことができるのです。

採用コストを最適化できる

採用活動には、求人広告費、人材紹介会社への成功報酬、採用担当者の人件費など、多額のコストがかかります。採用計画を立てることは、これらの採用コストを可視化し、無駄をなくして最適化する上で不可欠です。

行き当たりばったりの採用活動では、以下のような無駄なコストが発生しがちです。

- なかなか応募が来ないため、効果の薄い求人媒体に長期間広告を出し続けてしまう。

- ターゲットが曖昧なまま人材紹介会社に依頼し、ミスマッチな候補者ばかり紹介されて時間を浪費する。

- 採用活動が長期化し、採用担当者の人件費や機会損失が増大する。

採用計画では、採用目標人数とスケジュールから逆算し、各採用手法にどれくらいの予算を配分するかを事前に設計します。例えば、「エンジニア3名を採用するために、ダイレクトリクルーティングに〇〇円、リファラル採用のインセンティブに〇〇円、人材紹介に〇〇円」といった具体的な予算計画を立てます。

計画に基づいて活動を進めることで、各採用チャネルの費用対効果(ROI)を測定しやすくなります。応募数や採用決定数などのデータを定期的に分析し、「この媒体は応募単価が高いから出稿を停止しよう」「リファラル採用が好調なので、インセンティブを強化しよう」といったように、データに基づいた合理的な意思決定が可能になります。

結果として、効果の高い手法にリソースを集中させ、無駄な支出を削減できます。また、採用プロセス全体が効率化されることで採用期間が短縮され、採用担当者の工数、つまり人件費の削減にも繋がります。採用計画は、単に人を採用するための計画ではなく、経営資源である「カネ」を最も効率的に活用するための経営計画の一部でもあるのです。

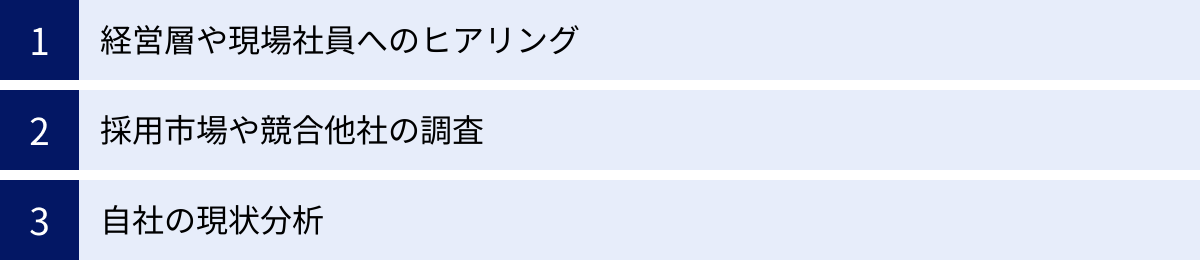

採用計画を立てる前の準備

精度の高い採用計画を立てるためには、事前の情報収集と分析、つまり「準備」が成功の9割を占めるといっても過言ではありません。いきなり計画を立て始めるのではなく、まずは自社と自社を取り巻く環境を正しく理解するための準備を行いましょう。

経営層や現場社員へのヒアリング

採用計画は、人事部だけで作るものではありません。企業の成長戦略と現場のリアルなニーズ、この両輪を正確に把握することが、実効性のある計画の土台となります。そのためには、経営層と現場社員への徹底的なヒアリングが不可欠です。

経営層へのヒアリング

経営層からは、企業の進むべき方向性、つまり「なぜ採用が必要なのか」という大局的な視点での情報を引き出します。

- 中期経営計画・事業戦略: 今後3〜5年で会社をどのように成長させたいか、新規事業の計画はあるか、海外展開の予定はどうかなどを確認します。

- 組織の課題: 現在の組織が抱える課題は何か、事業成長のボトルネックはどこにあるか。

- 求める人材像: 会社のビジョンやバリューを実現するために、どのようなマインドや能力を持った人材が必要か。

- 人員計画: 全社的な人員数の増減計画、人件費の予算感。

これらの情報を得ることで、採用活動が単なる欠員補充ではなく、会社の未来を創るための戦略的な投資であることを位置づけられます。

現場社員へのヒアリング

実際に人材を受け入れ、共に働くことになる現場社員からは、「どのような人材が来れば活躍できるのか」という具体的な情報を引き出します。

- 募集背景: なぜ今、人材が必要なのか(欠員補充、業務拡大、新規プロジェクトなど)。

- 具体的な業務内容: 入社後、どのような業務をどのレベルで担当してもらうのか。

- 必要なスキル・経験(Must/Want): 業務遂行に「必須」のスキルと、「あれば尚良い」スキルを明確に区別します。

- チームの文化・雰囲気: チームメンバーの構成、コミュニケーションの取り方、仕事の進め方など。

- 活躍している社員の特徴: 現在、その部署で高いパフォーマンスを発揮している社員の共通点は何か。

- 現在の課題: チームが抱えている課題や、新しいメンバーに解決してほしいことは何か。

現場へのヒアリングを怠ると、理想論ばかりの人材要件が出来上がってしまい、現実には存在しない「スーパーマン」を探し続けることになりかねません。現場のリアルな声に耳を傾けることで、地に足のついた、実現可能な人物像を描くことができます。

採用市場や競合他社の調査

自社の中だけを見ていては、効果的な採用計画は立てられません。採用活動は、労働市場という舞台で、多くの企業と限られた人材を奪い合う競争です。自社が置かれている状況を客観的に把握するために、市場と競合の調査が重要になります。

採用市場の調査

マクロな視点で、採用市場全体のトレンドを把握します。

- 有効求人倍率: 景気や業界の動向を示す重要な指標です。厚生労働省が毎月発表するデータを確認し、採用の難易度を測ります。

- ターゲット人材の需給動向: 採用したい職種(例:ITエンジニア、データサイエンティスト)の市場における需要と供給のバランスを調べます。需給が逼迫している職種は、採用難易度が高く、給与水準も上昇傾向にあります。

- 転職者の動向: 転職者が企業選びで重視するポイント(働きがい、給与、ワークライフバランスなど)のトレンドを把握します。各種調査会社のレポートなどが参考になります。

競合他社の調査

同じ人材をターゲットとする「競合」は、同業他社だけとは限りません。例えば、優秀なWebマーケターを採用したい場合、競合は事業会社だけでなく、広告代理店やコンサルティングファームも含まれます。

- 求人内容: 競合がどのような職種を、どのような条件(給与、勤務地、福利厚生)で募集しているかを調査します。

- 採用メッセージ: 採用サイトや求人広告で、どのような魅力(企業のビジョン、事業の将来性、働きがいなど)を打ち出しているか分析します。

- 採用手法: どのような採用チャネル(求人媒体、SNS、イベントなど)を活用しているかを確認します。

- 選考プロセス: 口コミサイトなどで、競合の選考フローや面接内容を調査します。

これらの調査を通じて、採用市場における自社の立ち位置を客観的に認識し、競合と比較した上での自社の強み・弱みを明らかにします。この分析が、後工程の採用戦略や魅力づけの根拠となります。

自社の現状分析

外部分析と並行して、自社の内部、特にこれまでの採用活動を振り返り、現状を正確に把握することも重要です。過去のデータは、未来の計画を立てるための貴重な財産です。

採用実績の分析

過去の採用データを定量的に分析し、自社の採用活動の強みと課題を洗い出します。

- 採用ファネル分析: 応募から内定承諾までの各選考段階の通過率(歩留まり率)を算出します。例えば、「書類選考の通過率が極端に低い」のであれば、求人票の魅力が不足しているか、ターゲットではない層からの応募が多い可能性があります。「最終面接後の辞退率が高い」のであれば、クロージングや魅力づけに課題があるかもしれません。

- チャネル別実績分析: 求人媒体、人材紹介、リファラルなど、どの採用チャネルから何人応募があり、何人採用できたかを分析します。費用対効果の高いチャネル、低いチャネルを特定します。

- 採用単価: 採用者一人あたりにかかったコストを算出します。これを業界水準と比較することで、自社のコスト効率を評価します。

人員構成の分析

現在の従業員データを分析し、組織の現状を把握します。

- 年齢・勤続年数構成: 年齢構成の偏りや、将来的に発生する定年退職者の数を予測し、計画的な後継者育成や人員補充に繋げます。

- 部署別・職種別人材ポートフォリオ: 各部署のスキルや経験の分布を可視化し、不足しているスキルや強化すべき領域を特定します。

これらの準備を通じて得られた情報は、勘や経験だけに頼らない、客観的なデータに基づいた採用計画を策定するための強固な土台となります。

採用計画の立て方8ステップ

事前の準備で集めた情報を基に、いよいよ具体的な採用計画を策定していきます。ここでは、採用計画を論理的に、かつ抜け漏れなく作成するための8つのステップを順番に解説します。このステップに沿って進めることで、戦略的で実効性の高い計画を立てることができます。

① 経営計画・事業計画を確認する

採用計画策定の出発点は、常に経営計画・事業計画です。採用は、それ自体が目的ではなく、あくまで会社のビジョンや事業目標を達成するための「手段」です。準備段階でヒアリングした内容を再確認し、今回の採用活動が、どの事業計画の、どの目標に貢献するものなのかを明確に言語化します。

例えば、「3年後に売上を2倍にする」という経営目標があるとします。これを達成するためには、「新規顧客開拓のための営業体制強化」や「新製品開発のためのエンジニア増員」が必要かもしれません。

「経営目標 → 事業戦略 → 必要な組織体制 → 必要な人材 → 採用計画」

このように、経営の最上位の目標からブレークダウンして考えることで、採用活動の目的が明確になり、経営層や関係部署からの理解と協力を得やすくなります。採用計画書の冒頭には、この「採用の背景・目的」を必ず記載するようにしましょう。

② 採用目標と採用人数を設定する

次に、「何を」「どれくらい」達成するのか、具体的な目標を設定します。

採用目標の設定

採用活動全体のゴール(KGI: Key Goal Indicator)を定めます。これは、ステップ①で確認した経営目標と直結するものであるべきです。

- 例:「2025年4月までに、新規事業部の中核を担うプロダクトマネージャーを2名採用する」

- 例:「今年度下期中に、営業部門の欠員2名を補充し、既存の売上目標を維持する」

採用人数の設定

採用人数を算出するには、主に2つのアプローチがあります。

- トップダウンアプローチ: 経営計画や人件費予算から、全社で採用可能な総人数を割り出し、それを各部署に配分する方法。経営視点でのコントロールがしやすい反面、現場のニーズと乖離する可能性があります。

- ボトムアップアプローチ: 各部署から必要な人員の要望を吸い上げ、それを積み上げて全体の採用人数を決定する方法。現場の必要性が反映されやすいですが、要望が過大になりがちで、人件費予算をオーバーするリスクがあります。

実際には、この両方のアプローチを組み合わせ、経営の視点と現場のニーズをすり合わせながら、最終的な採用人数を決定するのが理想的です。また、過去の退職率から将来の自然減を予測し、それを補うための人数を上乗せすることも考慮に入れる必要があります。

最終的に、「どの部署に」「どの職種(役職)で」「何名」採用するのかを一覧表などにまとめて明確にします。

③ 求める人物像(ペルソナ)を明確にする

採用の成否は、「誰を採用したいのか」の解像度にかかっています。ここでは、準備段階のヒアリング内容を基に、より具体的な人物像、すなわち「採用ペルソナ」を設定します。

採用ペルソナとは、採用したい理想の人物像を、あたかも実在する一人の人物かのように詳細に描き出したものです。

| 項目 | 設定例 |

|---|---|

| 基本情報 | 氏名(架空)、年齢、性別、現住所 |

| 経歴・スキル | 最終学歴、現職(業界・職種)、経験年数、得意なスキル(プログラミング言語、マーケティング手法など)、資格 |

| 価値観・志向性 | 仕事において何を重視するか(成長、安定、社会貢献など)、キャリアプラン、得意な働き方(チーム、個人)、思考のクセ |

| 行動特性 | 情報収集の方法(Webメディア、SNS、書籍)、休日の過ごし方、よく利用するサービス |

| 自社への興味 | なぜ自社に興味を持つか、自社のどこに魅力を感じるか |

| 懸念点 | 自社に応募する上で、どのような不安や懸念を抱くか |

このようにペルソナを詳細に設定することで、以下のようなメリットが生まれます。

- 採用チーム内の目線が合う: 「優秀な人」といった曖昧な表現ではなく、具体的な人物像を共有することで、選考基準のブレがなくなります。

- 効果的なアプローチが可能になる: ペルソナが普段どのような情報に触れているかがわかれば、響く求人コピーを書いたり、適切なスカウト媒体を選定したりできます。

- 面接の質が向上する: ペルソナの価値観や志向性に合わせた質問を用意することで、候補者の本質を深く理解できます。

スキルや経験といった「スペック(What)」だけでなく、その人の価値観や人柄といった「人間性(Who)」まで踏み込んで設定することが、ミスマッチを防ぐ上で極めて重要です。

④ 採用基準を決定する

ペルソナが明確になったら、その人物像をどのような基準で評価するのかを具体的に定めます。これが「採用基準」です。採用基準を設ける目的は、面接官の主観や感覚に頼った選考をなくし、客観的で公平な評価を実現することです。

まず、ペルソナの要素を評価項目に分解します。

- スキル・経験: 〇〇の開発経験3年以上、マネジメント経験など

- コンピテンシー(行動特性): 論理的思考力、主体性、協調性、課題解決能力など

- カルチャーフィット: 企業理念への共感、自社のバリューと合致する価値観

次に、各評価項目について、評価の段階(例:S, A, B, Cの4段階)と、それぞれの段階の定義を明確にします。

例えば、「主体性」という項目であれば、

- S: 指示を待たずに自ら課題を発見し、周囲を巻き込みながら解決まで導いた経験がある

- A: 指示された範囲を超えて、自らの考えで業務改善などを提案・実行した経験がある

- B: 指示された業務は、責任を持って最後までやり遂げることができる

- C: 指示待ちの傾向が見られる

このように基準を言語化し、「採用評価シート」としてドキュメント化します。面接官は全員このシートを使って評価を行うことで、評価のバラつきを抑え、選考の精度を高めることができます。

⑤ 採用手法を選定する

「誰に(ペルソナ)」アプローチするかが決まったら、次は「どのように(採用手法)」アプローチするかを決定します。設定したペルソナが、普段どこで情報を集め、どのようなきっかけで転職を考えるかを想像し、最も効果的に接触できる手法を選びます。

採用手法は多岐にわたりますが、それぞれにメリット・デメリット、得意なターゲット層があります。

| 採用手法 | メリット | デメリット | 向いているターゲット |

|---|---|---|---|

| 求人広告 | ・広く多くの候補者にアプローチできる・応募を待つスタイルのため工数が少ない | ・応募者の質がばらつく・競合に埋もれやすい | 転職意欲が明確な「転職顕在層」 |

| 人材紹介 | ・エージェントが候補者を絞ってくれる・成功報酬型のため初期費用が抑えられる | ・採用単価が高額になりやすい・自社に採用ノウハウが蓄積しにくい | 専門職や管理職など、採用難易度の高い人材 |

| ダイレクトリクルーティング | ・自社が求める人材に直接アプローチできる・潜在層にもアプローチ可能 | ・スカウト文面の作成など工数がかかる・運用ノウハウが必要 | 転職潜在層、特定スキルを持つ希少人材 |

| リファラル採用 | ・社員の紹介のためカルチャーフィットしやすい・採用コストを大幅に抑えられる | ・人間関係のしがらみが生まれる可能性がある・候補者数が限られる | 企業のカルチャーに合う人材全般 |

| SNS採用 | ・企業のリアルな姿を発信しやすい・候補者とカジュアルに繋がれる | ・継続的な情報発信が必要で工数がかかる・炎上リスクがある | 若年層、ITリテラシーの高い層 |

複数の手法を組み合わせる「チャネルミックス」が一般的です。例えば、広く母集団を形成するために求人広告を使いつつ、ピンポイントで欲しい人材にはダイレクトリクルーティングでアプローチする、といった戦略が考えられます。各手法の予算配分もこの段階で決定します。

⑥ 選考フローを設計する

応募から内定・入社までの具体的なプロセスを設計します。選考フローを設計する際は、「候補者体験(Candidate Experience)」の視点を忘れてはなりません。スムーズで丁寧な選考プロセスは、候補者の入社意欲を高める重要な要素です。

一般的な選考フローの例:

応募 → 書類選考 → 1次面接(人事・現場) → 適性検査(SPIなど) → 2次面接(管理職) → 最終面接(役員) → 内定・オファー面談

フローを設計する際は、以下の点を明確にします。

- 各選考段階の目的: 何を評価・確認するためにその選考を行うのか(例:1次面接はスキルと経験の確認、最終面接はカルチャーフィットと入社意思の確認)。

- 担当者: 各選考を誰が担当するのか(面接官、リクルーターなど)。

- 評価基準: 各選考で、どの評価項目を重点的に見るか。

- 所要時間・期間: 各面接の時間や、選考結果を通知するまでの日数。

特に、選考期間が長引くと、優秀な候補者は他社に流れてしまいます。各ステップのリードタイムを可能な限り短縮し、スピーディーな選考を心がけることが重要です。

⑦ 採用スケジュールと予算を策定する

ここまでのステップで決めた内容を、具体的な時間軸と金額に落とし込みます。

採用スケジュールの策定

募集を開始してから候補者が入社するまでの全工程のスケジュールを策定します。ガントチャートなどを用いて、タスクと担当者、期限を可視化すると、進捗管理がしやすくなります。

- 準備期間: 採用計画策定、求人票作成、関係者調整など

- 募集期間: 求人広告の掲載開始、ダイレクトスカウトの送信など

- 選考期間: 書類選考、面接、内定出し

- 内定後フォロー期間: オファー面談、入社手続き

- 入社

各フェーズに必要な期間は、過去の採用実績データを参考に設定すると良いでしょう。例えば、「応募から内定まで平均45日」といったデータがあれば、それを基に現実的なスケジュールを引くことができます。

採用予算の策定

採用活動にかかる全ての費用を見積もり、予算として確保します。

- 外部コスト: 求人広告掲載費、人材紹介成功報酬、ダイレクトリクルーティングツール利用料、採用イベント出展費など。

- 内部コスト: 採用担当者や面接官の人件費、リファラル採用のインセンティブ費用、採用広報コンテンツの制作費など。

採用単価(採用者1人あたりのコスト)の目標値を設定し、総採用人数を掛けることで、全体の予算を算出します。予算策定は、費用対効果の高い採用活動を実現するための重要なプロセスです。

⑧ 採用チームの体制を構築する

最後に、策定した計画を誰が実行するのか、チームの体制と役割分担を明確にします。採用活動はチーム戦です。それぞれの役割と責任を明確にすることで、スムーズな連携が可能になります。

- 採用責任者(プロジェクトマネージャー): 計画全体の進捗管理、予算管理、経営層へのレポーティングなど、プロジェクト全体の責任を負う。

- リクルーター: 候補者の母集団形成を担当。求人媒体の運用、スカウト送信、エージェントとの連携などを行う。

- 採用担当者: 選考プロセスの管理を担当。候補者との連絡、面接日程の調整、合否連絡などを行う。

- 面接官: 候補者の評価を担当。事前にトレーニングを受け、評価基準をすり合わせておく必要がある。

定期的なミーティングの場を設定し、進捗状況、課題、改善策などをチーム全体で共有する仕組みを作ることが、計画を絵に描いた餅で終わらせないために不可欠です。

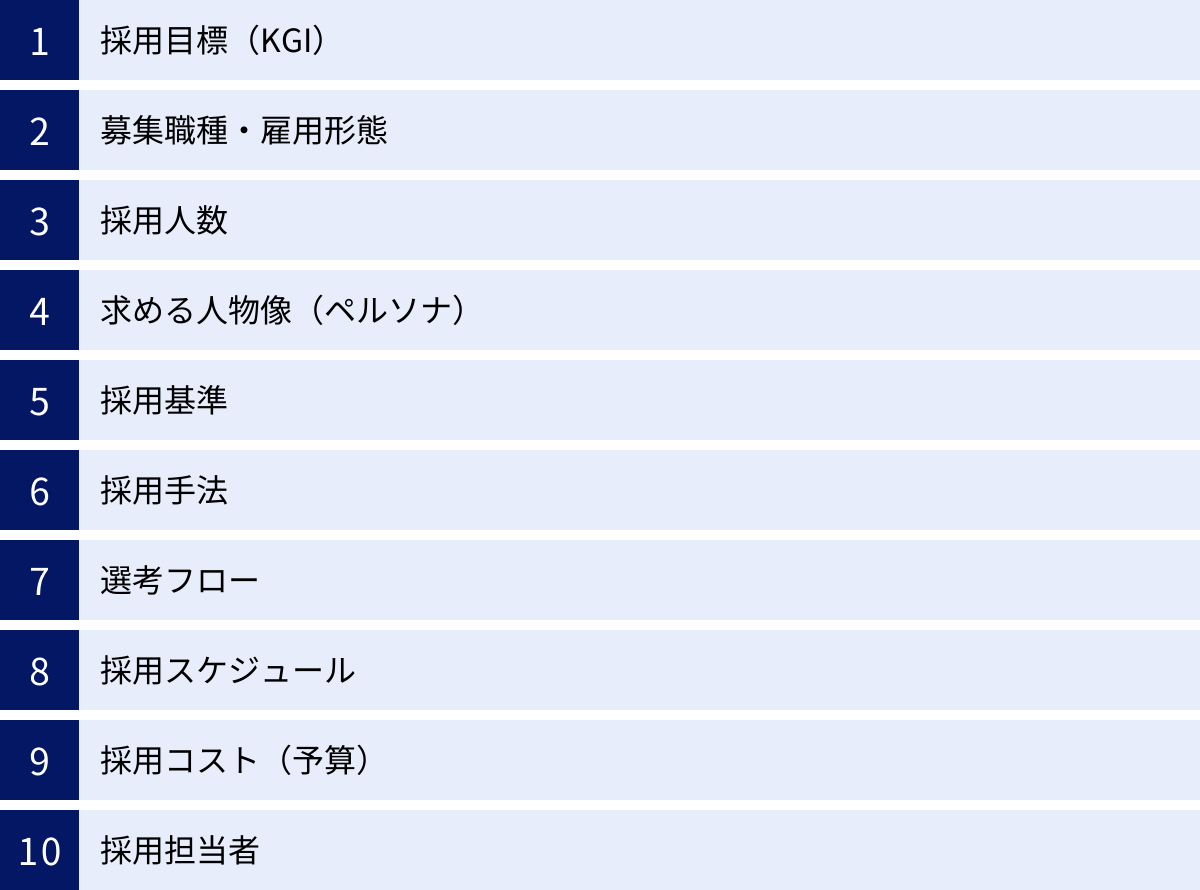

採用計画書に盛り込むべき重要項目

採用計画の8ステップで検討した内容は、「採用計画書」という一つのドキュメントにまとめ、関係者間で共有します。ここでは、採用計画書に具体的に記載すべき10の重要項目について解説します。これらの項目を網羅することで、誰が見ても分かりやすく、実用的な計画書を作成できます。

採用目標(KGI)

計画書の冒頭で、この採用活動が最終的に何を目指すのかというゴール(KGI: Key Goal Indicator)を明確に記載します。これは、経営計画や事業計画と連動した、具体的で測定可能な目標であるべきです。

- 記載例:「2025年4月の新規事業立ち上げに向け、プロジェクトを牽引できるシニアエンジニアを2024年12月末までに2名採用する」

- 記載例:「営業部門の退職に伴う欠員を補充し、2024年度下期の売上目標達成に貢献するため、即戦力となる営業職を10月末までに3名採用する」

この項目があることで、採用活動の意義が明確になり、関係者全員が同じ方向を向いて進むことができます。

募集職種・雇用形態

「どのような職種」を「どのような雇用形態」で募集するのかを具体的に記載します。

- 募集職種: 営業、マーケティング、開発エンジニア(フロントエンド/バックエンド)、人事、経理など、部署名だけでなく具体的な職種名を明記します。必要であれば、役職(リーダー、マネージャーなど)も記載します。

- 雇用形態: 正社員、契約社員、業務委託、アルバイト・パートなど、法的な雇用形態を正確に記載します。

採用人数

上記の募集職種・雇用形態ごとに、何名採用する予定なのかを記載します。

- 記載例:

- Webマーケティング(正社員):1名

- カスタマーサポート(契約社員):2名

複数の職種を同時に募集する場合は、一覧表にまとめると分かりやすくなります。

求める人物像(ペルソナ)

採用の成否を分ける最も重要な項目の一つです。「どのような人に来てほしいのか」という人物像を、スキルや経験だけでなく、価値観や志向性まで含めて詳細に記述します。

- スキル・経験(Must/Want): 業務遂行に必須の条件(Must)と、あれば尚良い歓迎条件(Want)を分けて記載します。(例:Must – Javaでの開発経験3年以上 / Want – AWS環境での開発経験)

- 人柄・価値観: 自社のカルチャーやチームの雰囲気に合う人物の特性を言語化します。(例:変化を楽しめる、自律的に行動できる、チームワークを重視する)

- ペルソナシート: 別紙として、より詳細なペルソナシートを添付するのも有効です。

採用基準

求める人物像を、選考の場でどのように見極めるのか、具体的な評価基準を定めます。面接官による評価のブレを防ぎ、客観性を担保するために不可欠です。

- 評価項目: ペルソナに基づいて、スキル、コンピテンシー(行動特性)、カルチャーフィットなどの評価項目を設定します。

- 評価段階と定義: 各項目について、S・A・B・Cなどの評価段階を設け、それぞれの具体的な定義を明記します。(例:「論理的思考力 A:複雑な事象を構造的に捉え、筋道を立てて説明できる」)

採用評価シートとしてフォーマット化し、計画書に添付すると良いでしょう。

採用手法

設定したペルソナにアプローチするために、どの採用チャネルを利用するのかを記載します。

- 利用する手法: 求人広告(媒体名)、人材紹介(会社名)、ダイレクトリクルーティング(サービス名)、リファラル採用、SNS(媒体名)など、具体的な手法を列挙します。

- 選定理由: なぜその手法を選ぶのか、ターゲットとの親和性や過去の実績などを基にした理由を簡潔に記載します。これにより、戦略的なチャネル選定であることを示すことができます。

選考フロー

応募から内定までの具体的なステップと、各ステップの目的を記載します。候補者体験を意識した、スムーズなフローを設計することが重要です。

- フロー図: 「書類選考 → 1次面接(オンライン) → 適性検査 → 最終面接(対面) → 内定」のように、プロセスを時系列で分かりやすく図示します。

- 各ステップの担当者と目的: 各面接の担当部署・役職(人事、現場マネージャー、役員など)と、その面接で何を確認・評価するのかを明記します。

採用スケジュール

採用活動全体のタイムラインを具体的に示します。ガントチャート形式で作成すると、各タスクの開始日、終了日、担当者が一目で分かり、進捗管理が容易になります。

- 主要なマイルストーン: 計画策定完了、募集開始、書類選考締切、面接期間、内定出し開始、入社予定日など、重要な期日を明記します。

- タスクレベルのスケジュール: 求人票作成、エージェントへの説明会、面接官トレーニングなど、より詳細なタスクとその期限も記載します。

採用コスト(予算)

採用活動にかかる全ての費用を見積もり、予算として計画書に記載します。費用対効果を意識した活動を行うための根拠となります。

- 費用項目: 求人広告費、人材紹介成功報酬、ツール利用料、人件費など、費用の内訳を詳細に記載します。

- 算出根拠: 各費用の算出根拠(例:成功報酬 = 想定年収の35% × 採用人数)を明記し、予算の妥当性を示します。

- 全体の予算と採用単価: 採用活動全体でかかる総予算と、採用者一人あたりの目標採用単価を記載します。

採用担当者

この採用プロジェクトを誰が、どのような体制で進めるのかを明記します。役割と責任の所在を明確にすることで、スムーズなプロジェクト進行を促します。

- 採用責任者: プロジェクト全体の意思決定と責任を負う人物。

- 各担当者と役割: 候補者対応、エージェント連携、日程調整、面接官など、各タスクの担当者を割り振ります。

- 関係部署: 選考に協力してもらう事業部や役員の名前も記載し、全社的な協力体制を構築します。

これらの項目を体系的にまとめた採用計画書は、採用活動の羅針盤として、プロジェクトに関わる全てのメンバーの行動指針となります。

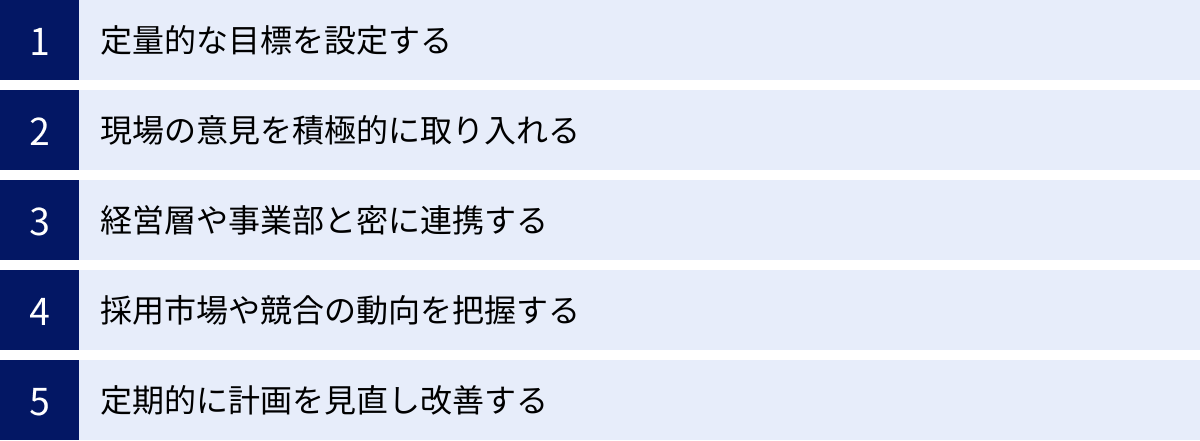

採用計画を成功させるための注意点

綿密な採用計画を立てたとしても、それが必ずしも成功に結びつくとは限りません。計画を「絵に描いた餅」で終わらせず、確実に成果に繋げるためには、計画の策定・実行プロセスにおいていくつかの重要な注意点があります。

定量的な目標を設定する

採用計画の目標は、誰が見ても達成度が判断できる、具体的で定量的なものでなければなりません。「良い人を採用する」「組織を活性化させる」といった曖昧な目標では、活動の成果を客観的に評価することができず、改善に繋がりません。

目標を設定する際は、「SMART」と呼ばれるフレームワークを意識すると良いでしょう。

- Specific(具体的): 誰が、何を、どのように

- Measurable(測定可能): 人数、期間、コストなど数値で測れる

- Achievable(達成可能): 現実的に達成できる目標か

- Relevant(関連性): 経営目標や事業目標と関連しているか

- Time-bound(期限): いつまでに達成するのか

悪い例:「優秀なエンジニアをできるだけ早く採用する」

良い例:「新規プロダクト開発のため、2024年12月末までに、Ruby on Railsでの開発経験5年以上のバックエンドエンジニアを3名、採用単価150万円以内で採用する」

このように定量的な目標(KPI)を設定することで、進捗状況を正確に把握でき、目標達成に向けた具体的なアクションを考えやすくなります。また、活動終了後には、結果を数値で振り返ることができるため、次回の採用計画に向けた貴重なデータとなります。

現場の意見を積極的に取り入れる

採用は人事部だけの仕事ではありません。特に、採用した人材を受け入れ、育成し、共に働くのは現場の社員です。人事部だけで策定した計画は、現場のリアルなニーズと乖離してしまい、結果的にミスマッチを引き起こす大きな原因となります。

計画を立てる前の準備段階でのヒアリングはもちろんのこと、計画策定のプロセスにおいても、現場のマネージャーやエース級の社員を巻き込むことが重要です。

- 求める人物像のすり合わせ: 人事部が考える理想像と、現場が本当に必要としている人材像にギャップがないかを確認します。

- 選考プロセスへの参加: 現場社員に面接官として協力してもらうことで、スキルの見極めの精度が上がり、候補者も入社後の働き方を具体的にイメージしやすくなります。

- 定期的な情報共有: 採用活動の進捗や課題を定期的に現場に共有し、フィードバックをもらう機会を設けましょう。

現場の協力を得ることで、より解像度の高い人物像を描けるだけでなく、現場社員の「自分たちが仲間を選ぶ」という当事者意識を高めることにも繋がります。これは、入社後の受け入れ体制の強化や、リファラル採用の活性化にも良い影響を与えます。

経営層や事業部と密に連携する

採用活動は、企業の経営資源である「ヒト・モノ・カネ」を大きく動かす重要なプロジェクトです。経営層や関連する事業部との連携なくして、採用の成功はありえません。

- 経営層との連携: 採用計画は、経営計画を達成するための手段です。計画の策定段階で経営層の承認を得ることはもちろん、実行段階においても、定期的に進捗を報告し、重要な意思決定について相談できる関係を築いておく必要があります。市場の変化などにより計画の修正が必要になった場合も、経営層の理解があれば迅速に対応できます。

- 事業部との連携: 採用する人材が所属することになる事業部とは、特に密な連携が求められます。選考の進捗だけでなく、採用市場の動向や競合の動きといった情報も共有し、共に採用成功を目指すパートナーとしての関係を構築することが理想です。

採用がうまくいかない原因が、提示している給与水準や労働条件にある場合、それを改善するためには経営層や事業部の協力が不可欠です。採用を「全社プロジェクト」として位置づけ、常にオープンなコミュニケーションを心がけましょう。

採用市場や競合の動向を把握する

労働市場は生き物のように常に変化しています。景気の変動、法改正、新しいテクノロジーの登場、働き方の価値観の変化など、様々な要因が採用活動に影響を与えます。

一度立てた計画に固執するのではなく、常にアンテナを高く張り、外部環境の変化を敏感に察知することが重要です。

- 定期的な市場調査: 有効求人倍率やターゲット職種の給与水準などを定期的にチェックします。

- 競合の動向ウォッチ: 競合他社がどのような求人を出し、どのような採用イベントを行っているかを常に把握しておきます。

- 情報収集チャネルの確保: 転職エージェントや採用ツールの提供会社など、外部の専門家から最新の市場情報やトレンドを入手できる関係を築いておくと良いでしょう。

例えば、競合他社が大幅な給与アップを伴う求人を開始した場合、自社の採用計画(特に条件面)を見直さなければ、優秀な人材を全て奪われてしまう可能性があります。外部環境の変化に応じて、計画を柔軟に見直す姿勢が求められます。

定期的に計画を見直し改善する

採用計画は、一度立てたら終わりではありません。計画(Plan)を実行(Do)し、その結果を評価(Check)し、改善(Action)する、いわゆるPDCAサイクルを回し続けることが、採用力を継続的に高めていく上で最も重要です。

- 進捗のモニタリング: 週次や月次で定例会議を開き、計画と実績の差異を確認します。応募数、選考通過率、内定承諾率といったKPIが目標通りに進んでいるかをチェックします。

- ボトルネックの特定: もし計画通りに進んでいないKPIがあれば、その原因(ボトルネック)はどこにあるのかを分析します。「そもそも応募が集まらないのか」「1次面接の通過率が悪いのか」「内定を辞退されてしまうのか」など、課題を具体的に特定します。

- 改善策の立案と実行: 特定した課題に対して、具体的な改善策を考え、実行します。例えば、応募数が少ないのであれば、求人票の文面を見直したり、新たな求人媒体への出稿を検討したりします。

このPDCAサイクルをスピーディーに回すことで、採用活動の精度は着実に向上していきます。採用活動が終了した後には、プロジェクト全体を振り返る「KPT(Keep, Problem, Try)」などのフレームワークを用いて、成功要因と失敗要因を分析し、次の採用計画に活かすための教訓として蓄積していくことが大切です。

採用計画に役立つフレームワーク

採用計画を策定する際、ゼロから思考を巡らせるのは難しいものです。そこで役立つのが、思考を整理し、分析を深めるための「フレームワーク」です。ここでは、採用計画の準備段階や戦略立案に活用できる代表的な4つのビジネスフレームワークを紹介します。

SWOT分析

SWOT分析は、自社の内部環境である「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」と、外部環境である「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」の4つの要素を整理・分析するフレームワークです。採用活動における自社の立ち位置を客観的に把握し、戦略の方向性を定めるのに役立ちます。

| 内部環境 | 外部環境 | |

|---|---|---|

| プラス要因 | 強み (Strengths) ・高い技術力 ・柔軟な働き方(フルリモート、フレックス) ・充実した福利厚生 |

機会 (Opportunities) ・DX推進によるIT人材市場の拡大 ・働き方の多様化による地方人材へのアプローチ可能性 ・競合企業の業績不振による人材流出 |

| マイナス要因 | 弱み (Weaknesses) ・知名度の低さ ・給与水準が業界平均より低い ・採用担当者のリソース不足 |

脅威 (Threats) ・少子高齢化による労働人口の減少 ・大手企業による好条件での人材獲得競争 ・景気後退による転職市場の冷え込み |

この4つの要素を洗い出した後、「強み × 機会」「弱み × 機会」「強み × 脅威」「弱み × 脅威」のように要素を掛け合わせる「クロスSWOT分析」を行うことで、具体的な採用戦略を導き出すことができます。

- 強み × 機会: 強みを活かして機会を最大化する戦略(例:高い技術力をアピールし、拡大するIT市場から優秀な人材を獲得する)

- 弱み × 機会: 弱みを克服して機会を掴む戦略(例:知名度の低さを補うため、ダイレクトリクルーティングで積極的にアプローチする)

3C分析

3C分析は、「市場・顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点から事業環境を分析するマーケティングフレームワークです。これを採用活動に応用することで、自社が採用市場で成功するための要因(KSF: Key Success Factor)を見つけ出すことができます。

- 市場・顧客 (Customer): 採用における「顧客」とは「候補者」です。候補者はどのような企業を求めているのか、転職で何を重視するのか、どのような情報収集をしているのか、といったニーズや動向を分析します。

- 競合 (Competitor): 同じ人材をターゲットとする競合企業は、どのような魅力を打ち出し、どのような条件を提示しているのかを分析します。競合の強みと弱みを把握することが重要です。

- 自社 (Company): 競合と比較した上での自社の強み(独自の技術、企業文化、働きがいなど)と弱みを分析します。これが候補者へのアピールポイント(EVP: 従業員価値提案)の核となります。

この3つのCを分析することで、「候補者のニーズがあり、競合は提供できていないが、自社は提供できる独自の価値」を見つけ出し、それを採用メッセージとして打ち出していく戦略を立てることができます。

PEST分析

PEST分析は、政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)という4つのマクロ環境(自社ではコントロールできない外部環境)が、自社の事業にどのような影響を与えるかを分析するフレームワークです。中長期的な視点で採用計画を立てる際に特に有効です。

- 政治 (Politics): 働き方改革関連法案の改正、外国人労働者に関する規制緩和、助成金制度の変更などが採用活動に与える影響を予測します。

- 経済 (Economy): 景気動向、金利、為替レート、有効求人倍率などが、採用予算や採用難易度にどう影響するかを分析します。

- 社会 (Society): 少子高齢化による労働人口の構造変化、ワークライフバランスやダイバーシティへの意識の高まり、地方移住への関心の増加といった社会的な価値観の変化を捉えます。

- 技術 (Technology): AIやRPAの進化による業務内容の変化、オンライン面接ツールの普及、新しい採用管理システム(ATS)の登場などが、採用手法や求めるスキルにどう影響するかを分析します。

PEST分析を行うことで、世の中の大きな潮流を捉え、将来起こりうる変化に備えた先手必勝の採用戦略を立てることが可能になります。

5A理論

5A理論は、現代のマーケティングにおいて顧客が商品やサービスを認知してから購買し、最終的にファンになるまでのプロセスを示したフレームワークです。これを採用活動における候補者の心理・行動プロセスに応用することができます。

- 認知 (Aware): 候補者が企業の名前や存在を知る段階。

- 訴求 (Appeal): 企業に対して魅力を感じ、興味を持つ段階。

- 調査 (Ask): 企業のウェブサイトや口コミサイトを調べ、詳しく知ろうとする段階。

- 行動 (Act): 実際に求人に応募したり、面談に参加したりする段階。

- 推奨 (Advocate): 企業のファンになり、知人にも入社を薦める段階(リファラル採用に繋がる)。

この5つのプロセスを念頭に置き、「各段階で候補者が離脱しないために、どのような情報提供やコミュニケーションが必要か」を考えることで、候補者体験(Candidate Experience)を向上させるための具体的な施策を計画できます。例えば、「調査」段階の候補者のために、社員インタビュー記事を充実させる、「行動」後の選考連絡を迅速に行う、といった施策が考えられます。

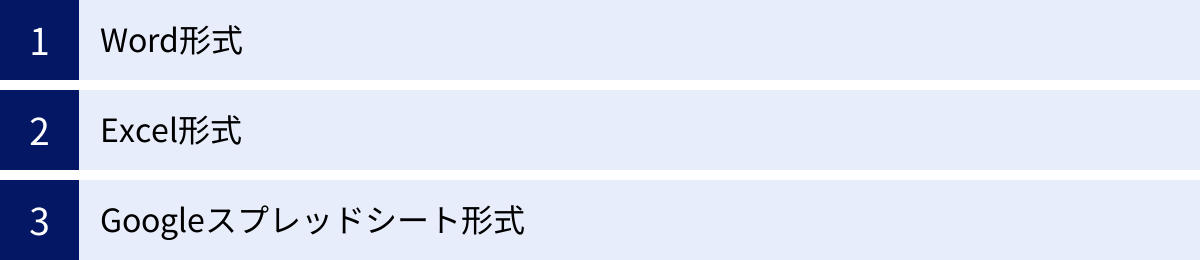

採用計画書のテンプレート

採用計画書をゼロから作成するのは大変な作業です。そこで、一般的に使われている形式のテンプレートを活用することをおすすめします。テンプレートを使えば、必要な項目を抜け漏れなく記載でき、効率的に計画書を作成できます。ここでは、代表的な3つの形式とその特徴を紹介します。

Word形式

Word形式のテンプレートは、文章を中心とした計画書の作成に適しています。

- 特徴:

- テキストの編集や書式設定の自由度が高い。

- 採用の背景や目的、求める人物像の定性的な説明などを詳しく記述しやすい。

- 図やグラフの挿入も可能で、視覚的に分かりやすい資料を作成できる。

- 向いているケース:

- 経営層や事業部への説明資料として、採用戦略の意図や背景を丁寧に伝えたい場合。

- プロジェクトの全体像を俯瞰的にまとめた概要資料を作成したい場合。

- 採用人数が比較的少ない、小規模な採用プロジェクトの場合。

Word形式で作成する場合、見出し機能を活用して章立てを明確にし、箇条書きや表を適宜使用することで、読みやすく整理されたドキュメントになります。

Excel形式

Excel形式のテンプレートは、数値管理や進捗管理に強みを発揮します。

- 特徴:

- 関数や数式を用いて、採用コストやKPIの自動計算ができる。

- 募集職種ごとの採用人数、予算、進捗状況などを一覧で管理しやすい。

- ガントチャート機能を使えば、採用スケジュールを視覚的に作成・管理できる。

- 向いているケース:

- 複数の職種で大規模な採用を同時に進める場合。

- 採用予算や採用単価、選考通過率などの数値を細かく管理・分析したい場合。

- 採用活動全体の進捗状況をリアルタイムで把握したい場合。

シートを「全体計画」「予算管理」「スケジュール」「候補者管理」のように目的別に分けることで、より機能的で管理しやすい計画書になります。

Googleスプレッドシート形式

Googleスプレッドシートは、Excelの機能性に加え、クラウドならではの共有・同時編集機能が大きな魅力です。

- 特徴:

- URLを共有するだけで、採用チームのメンバーがリアルタイムで閲覧・編集できる。

- コメント機能を使えば、シート上で直接フィードバックや議論ができる。

- バージョン管理が自動で行われるため、「最新版はどれか」と混乱することがない。

- 向いているケース:

- 採用チームのメンバーが複数人おり、頻繁な情報共有や共同作業が必要な場合。

- リモートワークなど、メンバーが物理的に離れた場所で働いている場合。

- 常に最新の進捗状況を関係者全員で共有したい場合。

基本的な使い方はExcel形式と同様ですが、情報共有のスピードと正確性を重視する現代の採用プロジェクトにおいて、非常に親和性の高い形式と言えるでしょう。

これらのテンプレートは、インターネット上で無料でダウンロードできるものも多くあります。自社の目的や採用規模に合った形式を選び、必要な項目をカスタマイズして活用することで、採用計画の策定を効率的に進めることができます。

採用計画の作成に役立つツール3選

採用計画の策定から実行、分析までの一連のプロセスを効率化し、精度を高めるためには、専用のツールを活用することが非常に有効です。特に、採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)は、多くの企業で導入が進んでいます。ここでは、代表的なATSを3つ紹介します。

① sonar ATS

sonar ATS(ソナーエーティーエス)は、Thinkings株式会社が提供する採用管理システムです。新卒、中途、アルバイトなど、あらゆる採用活動を一元管理できる柔軟性と、採用業務を自動化・効率化する機能の豊富さが特徴です。

- 特徴:

- 応募者とのコミュニケーションを円滑にするための機能(マイページ、LINE連携など)が充実しており、候補者体験の向上に貢献します。

- 採用フローを自由に設計でき、選考プロセスごとに候補者のステータスを可視化。採用の進捗状況が一目でわかります。

- 各求人媒体からの応募者情報を自動で取り込み、管理の手間を大幅に削減します。

- 主な機能:

- 応募者情報の一元管理

- 選考フローの作成・進捗管理

- 求人媒体との連携

- 候補者とのコミュニケーション機能(メール、LINE、マイページ)

- 採用活動の分析・レポーティング機能

採用計画で立てた選考フローをシステム上に再現し、各段階の歩留まり率を自動で集計・分析できるため、データに基づいた計画の見直しや改善(PDCA)をスムーズに行いたい企業におすすめです。

(参照:sonar ATS 公式サイト)

② HERP Hire

HERP Hire(ハープハイアー)は、株式会社HERPが提供する、「スクラム採用」を実現するための採用管理プラットフォームです。「スクラム採用」とは、人事部だけでなく、現場の社員も巻き込んで全社で採用活動に取り組むスタイルを指します。

- 特徴:

- SlackやChatworkといったビジネスチャットツールとの強力な連携が最大の特徴です。候補者の情報がチャットツールに通知され、現場社員が気軽に書類選考やコメントを行えるため、採用への参加を促します。

- 各求人媒体やエージェントからの推薦者情報を自動で集約し、候補者情報が分散するのを防ぎます。

- 誰がいつ何をするべきか、タスク管理がしやすく、選考のスピード向上に繋がります。

- 主な機能:

- 応募者情報の一元管理

- ビジネスチャットツール連携

- タスク管理・リマインド機能

- 社員紹介(リファラル)の管理機能

- 採用実績のレポート機能

採用計画において、現場社員の協力体制を重要な要素と位置づけ、全社一丸となった採用活動を推進したい企業に最適なツールです。

(参照:HERP Hire 公式サイト)

③ HRMOS採用

HRMOS採用(ハーモスさいよう)は、株式会社ビズリーチが提供する採用管理システムです。データに基づいた戦略的な採用活動を支援するための、高度な分析機能に強みを持っています。

- 特徴:

- 採用活動に関するあらゆるデータを自動で集計・可視化します。どの採用チャネルが最も効果的か、選考プロセスのどこにボトルネックがあるのかなどをデータで把握できます。

- 採用にかかったコストと、それによって得られた成果(採用人数など)から、採用ROI(投資対効果)を算出。採用活動を経営視点で評価できます。

- ビズリーチをはじめとする求人媒体との連携もスムーズです。

- 主な機能:

- 候補者情報の一元管理・見える化

- 採用実績データの分析・レポーティング(ROI分析など)

- 求人票の作成・管理

- 人材紹介会社との連携機能

- 面接日程の調整支援

採用計画のKPIをシステム上で管理し、客観的なデータに基づいて採用戦略の意思決定を行いたい、データドリブンな採用を目指す企業にとって心強い味方となるでしょう。

(参照:HRMOS採用 公式サイト)

| ツール名 | 特徴 | 特に適した企業 |

|---|---|---|

| sonar ATS | ・あらゆる採用形態に対応できる柔軟性 ・候補者とのコミュニケーション機能が豊富 |

・新卒/中途など複数の採用を並行して行う企業 ・候補者体験を重視する企業 |

| HERP Hire | ・Slack等との連携による現場巻き込み力 ・スクラム採用の推進を支援 |

・現場主導の採用を強化したい企業 ・スピーディーな選考を実現したいベンチャー企業 |

| HRMOS採用 | ・データ分析機能が充実 ・採用ROIの可視化など経営視点での分析が可能 |

・データに基づいた戦略的な採用を行いたい企業 ・採用活動の費用対効果を重視する企業 |

これらのツールを導入することで、採用計画の実行と管理が格段に効率化され、採用担当者はより戦略的な業務に集中できるようになります。

まとめ

本記事では、企業の成長を支える採用活動の要である「採用計画」について、その重要性から具体的な立て方、成功のための注意点、役立つフレームワークやツールまで、幅広く解説しました。

採用計画とは、単なるスケジュール表ではなく、経営計画と連動し、企業の未来を創るための戦略的な設計図です。綿密な計画を立てることで、採用活動の方向性が定まり、ミスマッチを防ぎ、コストを最適化することが可能になります。

効果的な採用計画を立てるためには、以下のポイントを改めて押さえておきましょう。

- 入念な準備: 経営層や現場へのヒアリング、市場・競合調査、自社分析を徹底的に行い、計画の土台となる情報を集める。

- 8つのステップ: 「①経営計画の確認」から「⑧チーム体制の構築」まで、論理的なステップに沿って計画を具体化する。

- 計画倒れさせない注意点: 定量的な目標設定、現場や経営層との連携、市場動向の把握、そしてPDCAサイクルを回し続けることを常に意識する。

採用環境が目まぐるしく変化する現代において、勘や経験だけに頼った場当たり的な採用活動では、優秀な人材を獲得し続けることは困難です。データと戦略に基づいた採用計画を策定し、実行・改善を繰り返していくことこそが、企業の持続的な成長を実現する鍵となります。

この記事が、貴社の採用活動を成功に導く一助となれば幸いです。まずは自社の現状分析から始め、戦略的な採用計画の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。